Les chemins de fer miniers de Mondalazac

et Cadayrac

le chemin aérien

pages

en cours de

développement (depuis 11-2008)

Pour

servir de table des

matières…

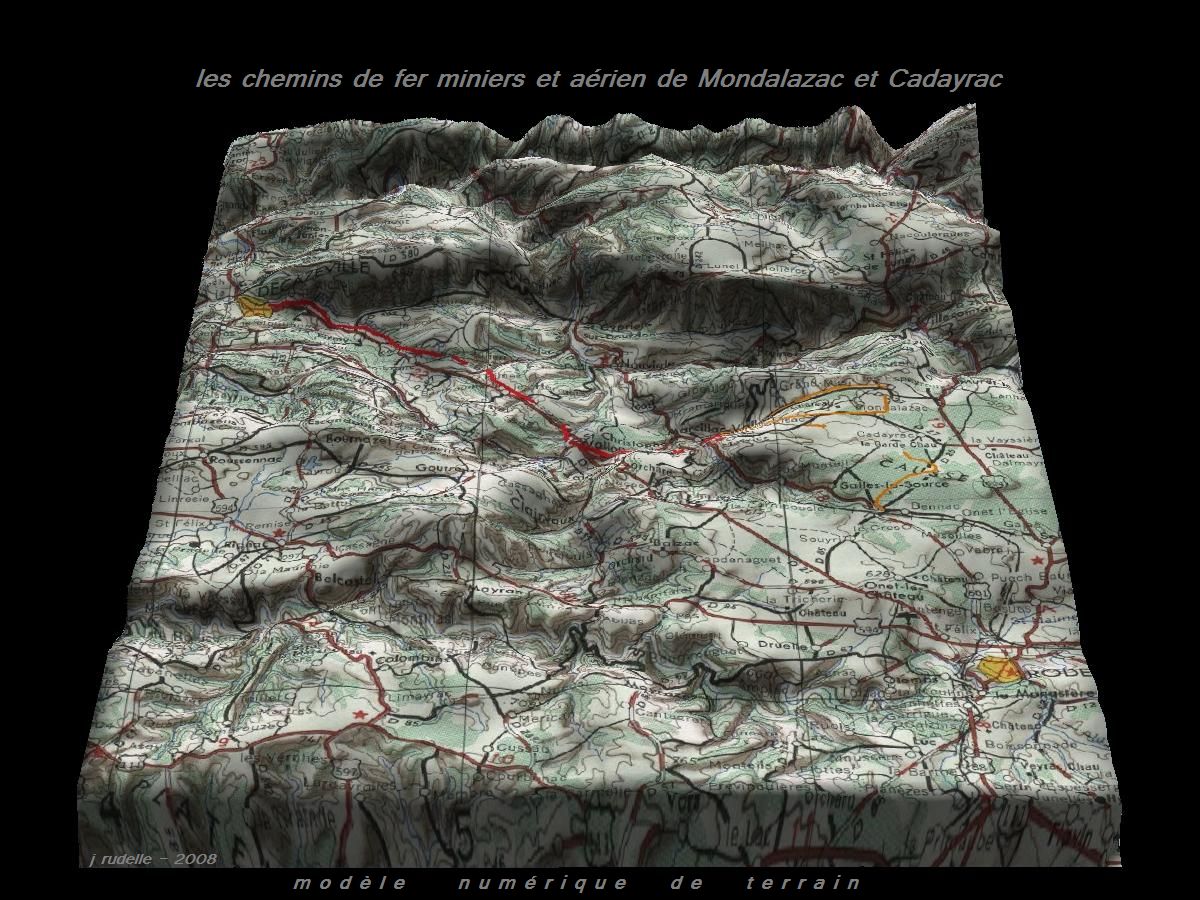

Quelques repères miniers, géologiques précèdent des données historiques bien utiles pour remettre dans leur cadre les sociétés diverses qui ont marqué ces parcours miniers. Les témoignages directs de ceux qui ont connu par ouï dire ou directement wagonnets et chemins de fer permettront d’introduire un volet important sur les technologies des chemins aériens et les principaux concepteurs et constructeurs des systèmes : Bleichert, Otto et Pohlig en Allemagne, Mourraille en France. Un itinéraire précurseur, celui du chemin de fer sur route dans la vallée du Cruou sera évoqué. Des photographies existent pour décrire les installations, et principalement la gare des dépôts miniers, disparue, de Marcillac. On pourra également découvrir les plans des installations, ceux des wagonnets, la description de son fonctionnement, la découverte du tracé exact de ce parcours jusqu’à son origine, aux Ferrals, près de Mondalazac.

Des éléments bibliographiques et adresses de sites consultés sont donnés dans le cours du texte. Ce sera également le cas dans les pages relatives aux autres parcours.

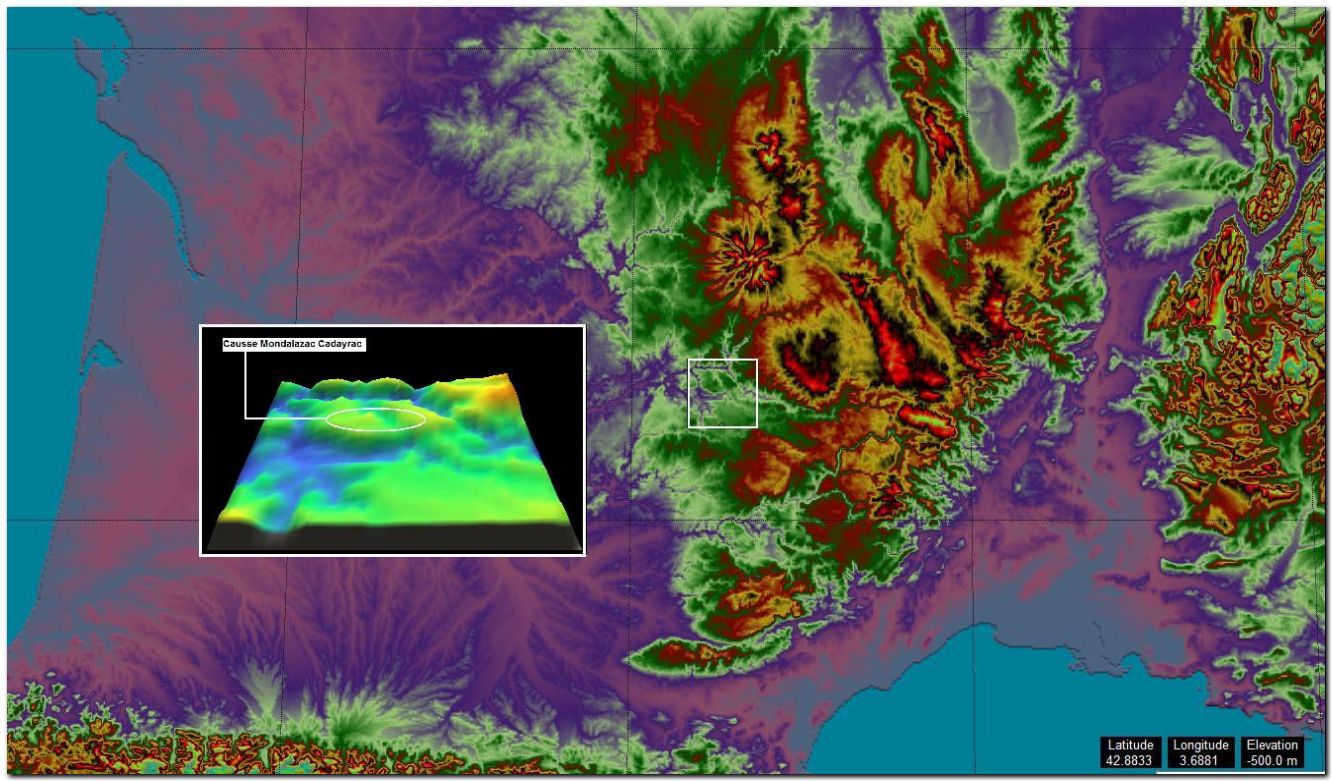

Une carte pour se repérer ...

L'Atlantique, les Pyrénées, le Massif Central, le causse, Mondalazac et Cadayrac, c'est là, au dessous du Cantal et à gauche de l'Aubrac...La vallée qui borde le causse, au nord et à l'est, c'est celle du Lot.

A l'Est du causse comtal, Bozouls et les méandres du Dourdou. Les mines sont en face, à quelques kilomètres.

▲ Janvier 2018, le Dourdou à Bozouls. La couleur rougeâtre de ses eaux démontre

un principe de base de la géologie : "tout ce qui est en haut a vocation à descendre"...

CADRE HISTORIQUE et MINIER, GEOLOGIE

Eléments

miniers

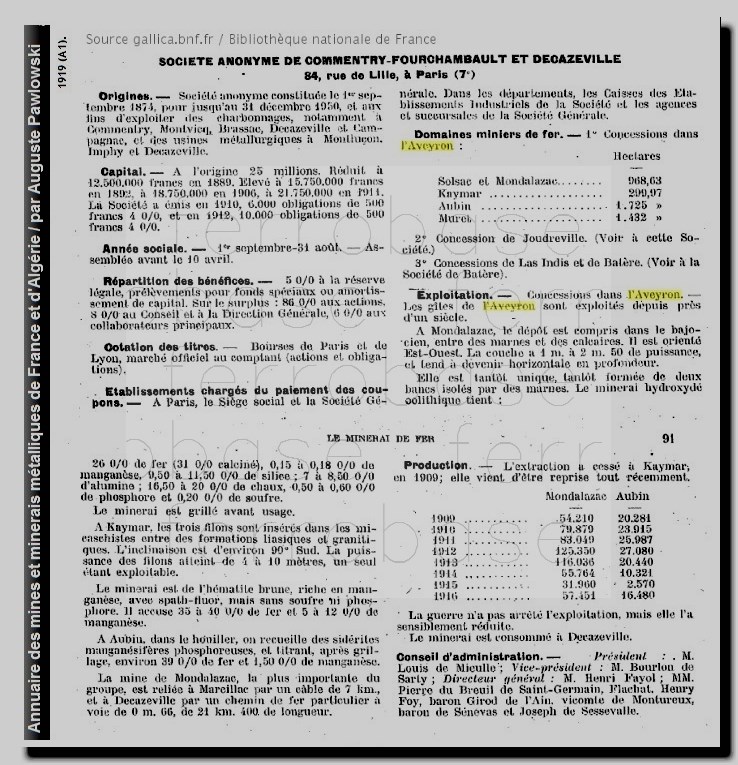

La métallurgie du fer est très complexe, et ce n’est qu’en 1828, à Noël très exactement, que le premier haut fourneau de Firmy, à La Forézie, procure la première coulée d’acier. L’usine métallurgique qui par la suite sera construite à Lasalle, donnera naissance à Decazeville en 1834. En 1850, 18 hauts fourneaux dans le bassin de Decazeville sont en activité. Le minerai de fer est fourni par les filons associés aux couches de charbon, puis très rapidement par les concessions du Kaymar, filons verticaux, et à partir de 1835 par celles de Mondalazac, Solsac et des Ferrals. Pour ces dernières concessions, les gisements sont presque horizontaux, et fourniront 2 400 000 tonnes de minerais jusqu’en 1921.

" La richesse des minerais de l'Aveyron, telle qu'elle est à la surface, est déjà supérieure à la richesse moyenne des minerais les plus riches de l'Allemagne ; les praticiens nous regardent comme en possession d'une des plus riches contrées métallifères"

C’est

ainsi que E. de Heunezel,

ingénieur au Corps royal des Mines, présentait les futures

exploitations qui

devaient se

développer sur le plateau.

Nous sommes en l’an 1840. En fait, les

romains ont été les premiers à s'intéresser au minerai de fer du

Rouergue.

L'exploitation, à une toute autre échelle a repris, lors de la

révolution

industrielle, sous l'impulsion du duc Decazes, pour fournir en minerai

les

fonderies construites dans ce qui va devenir le bassin sidérurgique de

Decazeville.

On peut d’abord citer la concession des mines de fer dans le terrain houiller d'Aubin, sur une surface de 1725 hectares. Les carbonates de fer intercalés dans les séries du houiller vont être exploités dans le bassin. La puissance (épaisseur) de la couche est de 0,25 à 12 m. Ce minerai mêlé à des schistes bitumineux contient assez de combustible pour être grillé seul, en tas. Apres grillage le minerai titrait en moyenne 42 % de Fe et 1,80 % de Mn.

Au début du siècle dernier la production était

encore de 24 000 t, concentrée

sur le gisement de Combes.

Il y a également la concession, géographiquement

plus lointaine, des

mines de fer de Solsac et Mondalazac,

sur une surface de 968 hectares 63.

La production est de 150 000 t au début du XXème siècle. En 1911 un transporteur

aérien achemine le

minerai jusqu'au terminus de la ligne Decazeville-Marcillac.

Une partie du minerai sera grillée sur place entre 1887 et 1902. Et

c’est à

partir de 1902 qu’un four de grillage de 550 t de capacité prendra le

relais

sur le site de la Forézie. Après des essais concluants plusieurs autres

fours

seront construits par la suite.

On notera également la concession des mines de fer

de Kaymar sur 299

hectares 97.

L'exploitation a cessée en 1903 après l'introduction du minerai

pyrénéen (Batère

notamment).

Au XIXème siècle la région va devenir un bassin industriel important avec l'exploitation de la houille et des couches à nodules ferrugineux, alimentant des usines sidérurgiques. Suivra ensuite l'implantation d'une usine métallurgique du zinc à Viviez.

Note sur

les minerais

jurassiques.

Ces informations sont extraites de la note que M. Coquand publia en 1848. Elle se présente comme un plaidoyer pour l’exploitation des minerais de fer, facilitée par les projets de chemins de fer, alors en compétition avec la navigation sur le Lot, difficile, et rendant très incertaine la pérennité des approvisionnements de minerais par voie d’eau.

"…Trois gisements remarquables par les circonstances qui signalent leur manifestation résument les faits généraux de leur position et de leur origine : nous en ferons l'objet d'une description sommaire. Ces gisements sont ceux de Mondalazac, de Mcmors et de Veuzac.

" Mondalazac est un village situé à 16 kilomètres au nord de Rodez. Le terrain dominant de la contrée est un calcaire jaunâtre composé de couches d'une épaisseur moyenne, plongeant vers le sud avec une inclinaison de 8 à 10 degrés. Sa texture est finement oolithique ; l'intervalle laissé par les oolithes est occupé par du carbonate de chaux ; on y remarque en outre de nombreux corps organisés fossiles (...). A l'est de Mondalazac, où se trahissent les premières traces du minerai, les calcaires deviennent rubigineux, des oolithes ferrugineuses se mêlent à la masse, et elles finissent bientôt par se convertir insensiblement en une véritable mine de fer exploitable, qui retient les mêmes fossiles que l'on recueille en dehors des zones minéralisées. A l'origine des affleurements on est obligé de rejeter les premières couches, à cause de la proportion trop considérable de calcaire qu'elles ont encore. Il n' est pas rare de voir ce même calcaire isolé de distance en distance, sous forme de plaques assez larges, et constituer par conséquent des matériaux impurs. Cependant, à mesure qu'on se rapproche des Espeyroux, où la compagnie de Decazeville a ouvert de vastes chantiers, le minerai gagne en qualité et devient une véritable oolithe ferrugineuse, qui rend en moyenne de 25 à 30 p. 100 de fonte. 0n l'exploite par des tranchées pratiquées dans les parties les plus riches, avec un front d'abatage de 2 mètres : c'est le maximum de puissance que l'on ait reconnu aux couches attaquées jusqu'ici. Cette puissance, qui descend à 1 m 50 à quelque distance des Espeyroux, s'affaiblit graduellement vers les extrémités du gisement lenticulaire, en constituant des zones d'autant moins chargées de minerai qu'elles s'éloignent davantage des principaux chantiers que l'on peut considérer comme le centre de plus grande fécondation. En effet, les recherches tentées à l'aide de puits ou de tranchées dans quelques propriétés très rapprochées des concessions des compagnies d'Aubin et de Decazeville ont mis en évidence la circonscription du dépôt, en dévoilant eu même temps sa continuation géologique par des calcaires qui se sont substitués aux molécules ferrugineuses dans les régions placées en dehors des causes auxquelles était dû l'apport de ces éléments exceptionnels.

" Les premiers affleurements, apparents d'abord à Mondalazac, se poursuivent sans interruption jusque dans le ravin de Muret. Cette continuité, l'épaisseur de la couche exploitable, et la facilité de son extraction, puisqu'elle s'opère à ciel ouvert, assurent à ce gisement une importance considérable qui ne peut que s'accroître par la construction projetée d'un chemin de fer destiné à en apporter les produits jusque sur l'emplacement des hauts fourneaux d'Aubin. Dans l'état actuel des routes, les frais de transport pèsent lourdement sur les minerais. Ils sont de 11 francs la tonne jusqu'à Firmy, et de 9 francs jusqu'à Saint-Christophe, près de Cransac…

De nombreux autres géologues soulignent à cette époque l’importance des gisements. C’est ainsi que, en 1848, D. T. ANSTED, présente dans un livre, EXTRACTS FROM THE NOTE-BOOK OF A GEOLOGIST AND MINING ENGINEER, publié à Londres en 1854, la situation en Aveyron.

La traduction que nous faisons d’ un bref passage de ce texte n’est pas obligatoirement intégrale, mais essaye de conserver, c’est notre souhait, l’enthousiasme qui se dégage de ces pages.

…

Chapitre

2: Les bassins du département de l’Aveyron,

dans le centre de la France.

…Très peu des milliers et dizaines de milliers de personnes qui traversent la France pour gagner la Méditerranée n’ont pas du tout connaissance qu’ils longent à très peu de distance quelques uns des plus importants dépôts de charbon, minerai de fer et autres gisements métallifères qui existent en Europe. Et c’est vraiment le cas. L’Aveyron est un département où la richesse minière est presque inconcevable en grandeur, et les minerais se présentent sous des formes très favorables pour leur exploitation. Un chemin de fer a été construit pour leur commerce et permet une distribution à moindre coût dans toutes les directions.

La Compagnie du Grand Central, maintenant en charge de la construction répondra à ce grand projet, de telle sorte qu’en peu d’années les résultats peuvent être anticipés, et la France pourra commencer à exploiter ses dépôts de charbon, fer et peut-être plomb et cuivre, et ainsi venir en compétition, dans de bonnes conditions, avec la Belgique et même l’Angleterre…De tous ces champs miniers, le seul qui apparaisse le plus rapidement développable et sur une grande échelle, est celui d’Aubin, en partie par la position et la qualité du charbon, et en partie par le fait qu’immédiatement à proximité, dans un cercle de 20 miles, on a trouvé des dépôts de fer, pratiquement inépuisables, et disponibles au plus faible coût….Suit dans ce texte une description plus géologique des dépôts. La vallée d’Aubin, poursuit-il, est petite et étroite. Elle traverse le bassin minier et est drainée par un modeste affluent du Lot. Il y a déjà d’importantes usines de fer et quelques autres usines dans d’autres endroits de la vallée et aux alentours. Et beaucoup doivent être rapidement construites….

On notera donc l’intérêt que porte ce spécialiste au bassin d’Aubin, et également le fait que c’est en 1854, que le texte est publié : c’est la grande épopée du Grand Central qui commence, avec tous ses espoirs, promesses et autres…On sait comment cela va se terminer ; en deux dates :

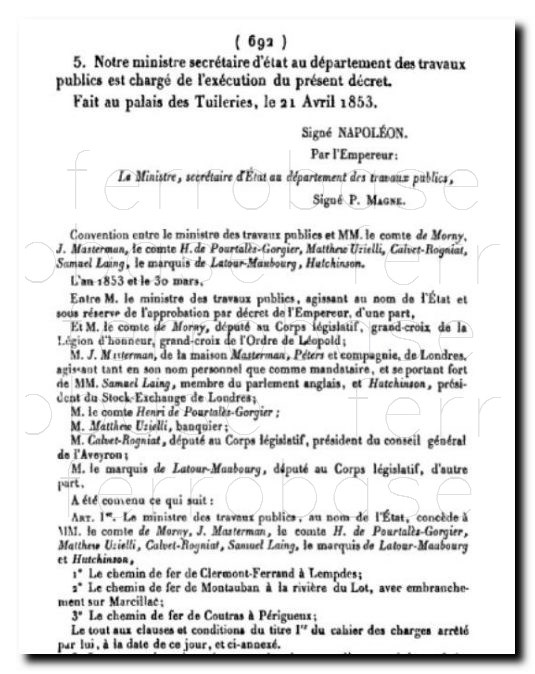

21 avril 1853, 19 juillet 1857 …Une grande et belle idée d’aménagement du territoire, puisque c’était l’une des missions confiées au Grand Central, va se trouver en butte aux rivalités financières des grandes figures de l’époque, Pereire et Rothschild, et sombrer dans un partage de dépouilles.

Ci contre, un extrait du Bulletin des Lois : le n° 45, de 1853. Il publie le décret impérial n° 400, du 21 avril 1853, l'acte de naissance de la compagnie du Grand Central. A la suite de ce décret figure la convention du 30 mars portant concession de lignes, et le prolongement sur Marcillac est parfaitement explicite, afin de favoriser les exploitations d'Aubin et Decazeville. Le Bulletin donne également à la suite de la convention le cahier des charges, articles 1 à 83, pages 690 à 713. C'est consultable dans son intégralité sur Gallica, Bulletin des lois, recueil 1852/12 à 1853/06 (premier semestre 1853). On notera parmi les grandes figures fondatrices, le Comte de Morny, Monsieur Calvet-Rogniat, Président du Conseil général de l'Aveyron, et le marquis de Latour-Maubourg.

Google books (rechercher comte de Morny) fournit l'occasion de parcourir le Bulletin des lois de la république française, de 1854, par ailleurs intitulé bulletin des lois de l'Empire français, XI série, partie supplémentaire, T2, n° 33 à 56, Paris, 1854. Le n° 33 du bulletin publie le décret 604, pages 11 et suivantes, portant autorisation de la Compagnie du chemin de fer grand central de la France. Figurent également les statuts de la société,qui donnent par exemple la liste, article 6, des premiers fondateurs et souscripteurs des 180 000 actions fondatrices. Morny en possède 8000, mais n'est pas l'actionnaire majoritaire, le comte de Seraincourt de Villefranche de Rouergue est prenant pour 7700 et Monsieur Calvet Rogniat pour 5000. Les actions sont d'un montant nominal de 500 francs chacune.

Le

nom de Morny mérite d'être souligné. Le prince Pierre Dolgoroukow, dans

la France sous le régime bonapartiste,

paru à Londres en 1864, dresse

du comte de Morny un portrait plus que critique, pour ne pas dire

franchement antipathique. (Google Books, pages 150 et

suivantes).

Défavorable en tout, pour l'homme, ses ambitions, ses manières....C'est

ainsi qu'il rappelle la publicité que Morny fit paraître dans le Times

le 14 juillet 1852, à la recherche de spéculateurs, pour la création de

la compagnie anonyme des houillères et forges d'Aubin. François Cabrol,

le très puissant voisin et concurrent de Decazeville lui fit une

réponse immédiate et cinglante, argumentée et parue dans le

Siècle du 22 juillet suivant, dénonçant le marché de dupes en

gestation.

Un procès en difamation, perdu, fut intenté par Morny, frère

(demi) de l'Empereur faut-il le souligner. En 1852, Morny était

comte, et sera

fait duc par Napoléon III, une première pour un civil, en 1862.

Au delà de cet épisode local, le livre du prince est une occasion

de comprendre (un peu ? beaucoup ? ) en un peu plus de 230 pages

les dessous de ces années 1850, époque très mouvementée s'il en est ! "

Ganté beurre frais comme Morny", écrivait Victor Hugo dans Napoléon le petit, Londres,1862,

dans une nouvelle version, l'original étant paru en 1852, dès

l'exil...Une image du personnage. L'ouvrage de Victor

mérite une (re)lecture. La naissance des chemins

de fer et leur développement se feront dans ces années agitées.

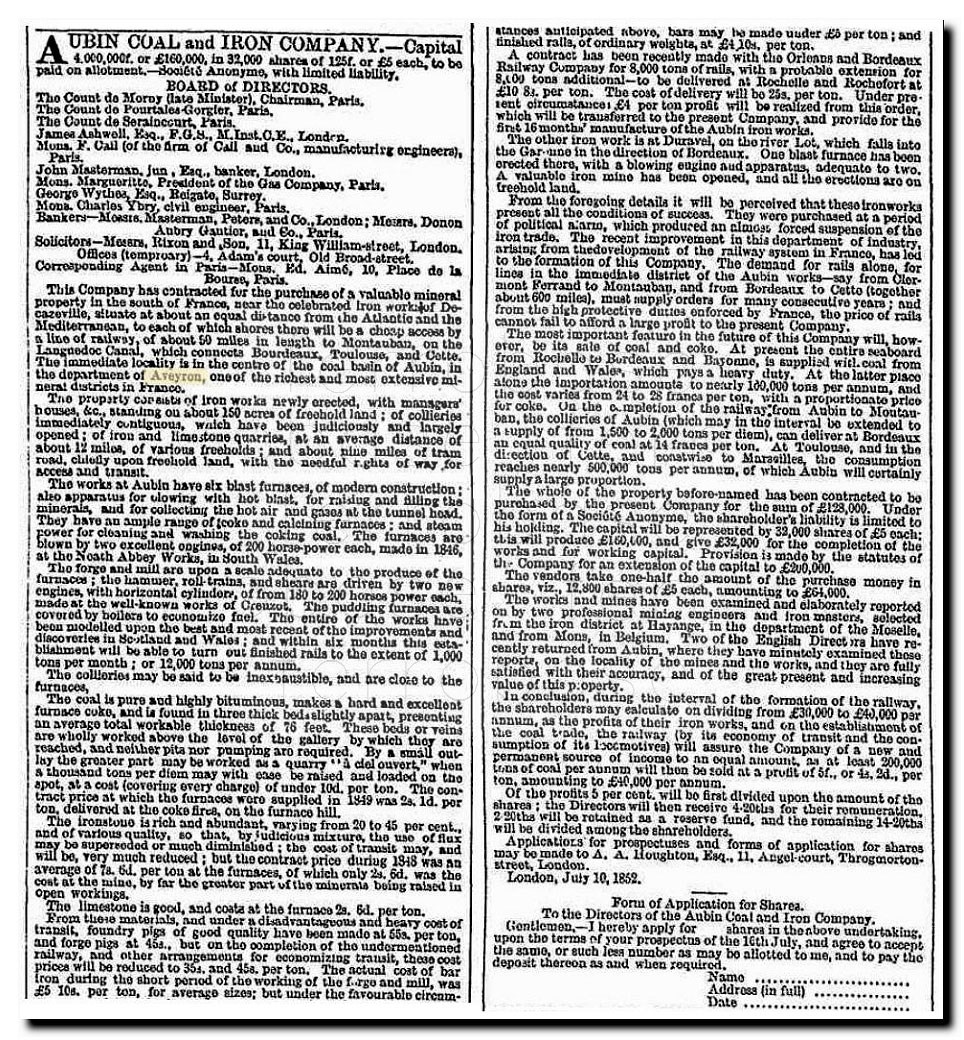

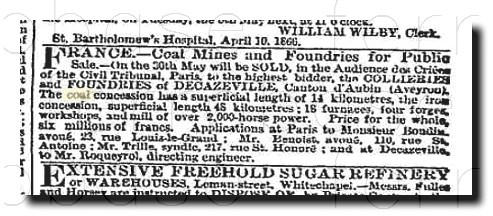

Ouvrons une parenthèse, celle de l'annonce de la création de la compagnie d'Aubin, annonce faite en 1852 par le Comte de Morny. Cela nous concerne, car Aubin sera le débouché du minerai de Cadayrac, après transbordement de la voie de 110 à la voie normale à la gare de Salles la Source. Cette création fut annoncée par voie de presse, et par exemple à Londres dans le très respectable Times. Nous sommes le 12 juillet 1852, et non comme précisé plus haut le 14. L'annonce, perdue parmi bien d'autres dans les pages de petites annonces est en page 3 . Elle sera renouvelée le jour suivant, 13 juillet, page 9 dans le Supplement.

La compagnie, charbon et fer, d'Aubin, sera une compagnie

anonyme, à responsabilité limitée. Le capital est de 4 000 000 de

francs, 32 000 actions d ' un nominal de 125 francs.

Parmi les responsables, nommés Directors,

on trouve les noms du Comte

de Morny (ancien ministre), Président, du Comte de Pourtales, du Comte

de Séraincourt...quelques banquiers anglais ou français, et des

industriels, dont F. Cail, constructeur, que nous retrouverons plus

tard pour ses locomotives. Il est intéressant de lire le faire valoir

de la création de cette compagnie ; cette lecture nous permettra de

mieux situer les relations, au départ tendues, entre les deux

compagnies d'Aubin et de Decazeville.

Voici

notre traduction de ce qui est donc un appel aux fonds

privés. Les commentaires seront donnés à la suite.

Cette compagnie a traité pour l'achat de propriétés de minerai dans

le sud de la France, près des célèbres usines sidérurgiques de

Decazeville, situées à environ égale distance de l' Atlantique et de la

Méditerranée... Il y aura un accès par une ligne de chemin de fer

d'environ 50 miles jusqu'à Montauban, sur le canal du Languedoc, qui

relie Bordeaux, Toulouse et Cette. La plus proche localité est au

centre du bassin minier d'Aubin, dans le département de l'Aveyron, un

des plus riches et importants sites miniers de France.

Les propriétés se composent d'usines métallurgiques nouvellement

édifiées, de maisons de dirigeants sur environ 150 acres de terrain

libre, de houillères contiguës, judicieusement et largement

ouvertes, de carrières de fer et de chaux à une distance moyenne de 12

miles, de terrains libres divers, et d'environ 9 miles de ligne

de tram, sur terrains libres, avec les droits nécessaires d'accès et

de transit.

Les usines d'Aubin ont six haut

fourneaux de construction moderne, et toutes installations

annexes....(....) Les fourneaux sont munis de deux excellents moteurs

de 200 cv chaque, réalisés en 1846 par les Noath Abbey Works, au sud du

pays de Galles.

Les forges sont de taille

adéquate pour la production des fourneaux ; les marteaux et

transporteurs sont munis de machines à cylindre horizontal, de 180 à

200 chevaux chaque, faites dans les usines bien connues du Creusot. Les

fourneaux sont couverts pour économies. La totalité des ateliers

ont bénéficié des plus récents progrès et découvertes d'Écosse et

Galles. Et en six mois, cet établissement sera capable de produire 1000

tonnes de rails par mois, 12 000 tonnes par an.

Les mines de charbon sont pour ainsi dire infinies et proches des

fourneaux.

Le charbon est pur et hautement bitumineux, faisant un excellent coke,

et se trouve en trois lits différents, pour une épaisseur totale de 76

pieds. Ces lits ou veines sont heureusement travaillés au dessus

du niveau de la galerie qui les évacue, et aucun pompage n'est

requis. La plus grande partie peut être travaillée comme une

carrière à ciel ouvert. Un millier de tonnes par jour est extrait

à un prix d'environ 10 d par tonne. Le prix contractuel de fourniture

aux fourneaux en 1849 était de 2s 1d par tonne.

Le minerai de fer est riche et abondant, de 20 à 45 %, de qualité

variable, de telle sorte que par mélange judicieux, l'emploi de

fondant peut être remplacé ou diminué, et le prix de transport

très réduit ; mais le prix de contrat en 1848 était d'une moyenne

de 7s 6d par tonne aux fourneaux dont 2s 6d était le coût à

la mine...

Le calcaire est bon et coûte aux fourneaux 2s 6d par tonne.

Avec

ces matériaux, et un coût désavantageux de transport, la gueuse de

fonderie de bonne qualité est à 55s par tonne, et 45s par tonne pour

celle de forge. Avec des arrangements pour économiser le transport, ces

prix sont réduits à 35s et 45s par tonne. Le prix actuel de la barre de

fer, pour la courte période de travail de la forge, était de 5 Livres

10 s par tonne, pour les dimensions moyennes. Avec les circonstances

favorables, les barres peuvent être à moins de Livres par tonne,

et les rails finis, de poids ordinaire, à 4 Livres 10 s par tonne.

Un contrat a été récemment passé avec la

compagnie de chemins de fer d'Orléans et Bordeaux pour 8 000

tonnes de rails, avec une augmentation

probable de 8 000 tonnes, à livrer à La Rochelle et

Rochefort pour 10

Livres 8s par tonne. Le prix de transport sera de 25 s par tonne. Avec

ces circonstances, 4 Livres de profit par tonne sera

réalisé par cette

commande, qui sera transférée à la présente

compagnie et fournira du

travail pour les premiers 16 mois des usines.

L'autre usine est à Duravel, sur la rivière du Lot, qui se jette dans

la

Garonne vers Bordeaux. Un haut fourneau a été construit, avec les

appareils de soufflage prévus pour deux. Une mine de fer est ouverte,

et toutes les installations sont sur terrains libres.

De tous ces détails, il sera perçu que ces usines

présentent toutes les

conditions d' un succès. Elles ont été

achetées à une période politique

troublée, qui a presque interrompu le commerce de fer. La

récente

amélioration dans ce département de l'industrie, et le

développement

des chemins de fer ont amené la création de cette

Compagnie. La seule

demande en rails, pour les lignes à proximité d'Aubin, de

Clermont

Ferrand à Montauban et de Bordeaux à Cette, ensemble 600

miles,

peut fournir des commandes pour plusieurs années. Et avec les

droits de

protection élevés en France, le prix des rails ne peut

manquer d'offrir un large profit à la présente Compagnie.

Le plus important dans le futur de cette Compagnie sera, cependant, ses

ventes de charbon et de coke. Pour le moment, le littoral de La

Rochelle à Bordeaux et Bayonne est alimenté par des

charbons d'Angleterre et de Galles, qui paient de lourdes charges. Les

100 000

tonnes annuelles ont un prix d' importation de 24 à 28

francs par

tonne. Avec la réalisation du chemin de fer d'Aubin à

Montauban, les

houillères d'Aubin, qui dans l'intervalle auront augmenté

leur

production de 1 500 à 2 000 tonnes par jour, peuvent fournir

à Bordeaux

un charbon de même qualité à 14 francs la tonne. A

Toulouse, et dans la

direction de Cette, et Marseilles, la consommation est de 500 000

tonnes par an, dont Aubin fournira certainement une importante partie.

La totalité des propriétés indiquées a été achetée par la présente

Compagnie pour une somme de 128 000 livres. Sous la forme d'une

société anonyme, la responsabilité de l'actionnaire est limitée à son

apport. Le capital sera représenté par 32 000 actions de 5 livres

chaque ; cela produira 160 000 livres et donne 32 000 livres pour

l'achèvement des usines et le capital de travail. Les statuts de la

Compagnie prévoient une provision pour extension du capital à 200 000

livres.

Les vendeurs prennent la moitié du

montant de l'achat en actions, 12 800 actions de 5 livres chaque,

fournissant 64 000 livres.

Les ateliers et les

mines ont été examinés et un rapport réalisé par deux ingénieurs

miniers et spécialistes du fer, sélectionnés dans le district minier de

Hayange, en Moselle et à Mons, en Belgique. Deux des Directeurs anglais

sont revenus récemment à Aubin, où ils ont minutieusement

examinés rapports, mines et ateliers, et sont pleinement satisfaits de

la grande valeur actuelle des propiétés et de leur augmentation future.

En conclusion, dans la période de formation des

chemins de fer, les actionnaires pourraient estimer un rapport de

30 000 à 40 000 livres par an, comme profits de leurs

usines de fer; du commerce de charbon, les chemins de fer assureront à

la Compagnie une nouvelle et permanente source de revenus : 200 000

tonnes de charbon par an peuvent être vendues avec un profit de 5s ou

4s 2d par tonne, pour un montant annuel de 40 000 livres.

De ces profits, 5 pour cent sera d' abord réparti parmi les actions.

Les Directeurs recevront ensuite 4/20 ème pour leur rémunération, 2/20

retenus pour le fonds de réserve, et les 14/20 restant seront répartis

entre les porteurs de parts.

Les demandes de prospectus et formulaires de souscription peuvent

être faites.....

Londres, 10

juillet 1852

Ceci est donc une

publicité, une note d'information boursière, suivant l'expression

actuelle...

On relève d'abord parmi les fondateurs des noms connus, par exemple dans la création de la Compagnie du Grand Central. Il y a, au début, une seule allusion à Decazeville : le nom est porteur, mais on n'insiste évidemment pas trop sur le concurrent en place ! Et quel concurent ! Les arguments sont bien choisis, très bien même : modernité et efficacité des installations, abondance et facilité d'exploitation des ressources, et facilité de commercialisation. On n'oublie pas enfin de souligner le rendement financier de l'opération, avant de conclure par le bulletin de réservation. Cette " petite " annonce ne pouvait manquer de choquer François Cabrol, qui répondit donc, en français, dans Le Siècle. Souvenons nous que Decazeville était en 1852 l'un des plus importants sites métallurgiques français. Quinze ans plus tard, en 1866, les difficultés de commercialisation, liées en partie aux droits réduits d 'importation, provoqueront la vente de la société. Le même journal du Times nous en informera par cette annonce dans le numéro du 30 avril 1866 : la vente sera faite le 30 mai suivant à Paris : mise à prix, 6 millions de francs...

Un avis identique, publié en France dans La Presse, est présenté dans le chapitre 3 de ce site.

Revenons à la réponse de François Cabrol, par ces

extraits du Siècle, du 22

juillet 1852. Il écrit à

de Morny.

Et Cabrol

concluait ainsi:

François Cabrol, par son choix de réponse dans Le Siècle s'adressait ainsi au lectorat bourgeois et libéral. Le journal en question, un des plus forts tirages de cette époque, représente la presse républicaine et démocratique sous l'Empire. La publicité suivante de ce quotidien du soir est parfaitement explicite.

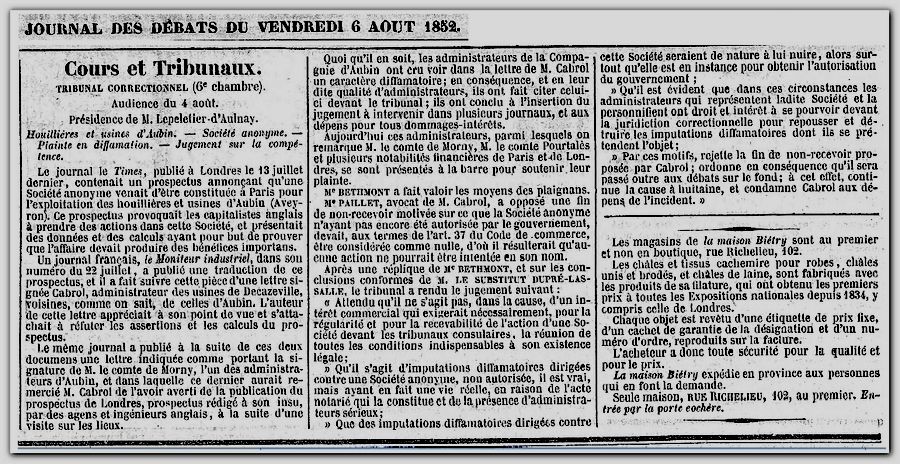

Le Journal des débats du vendredi 6 août 1852 a publié le compte rendu de ce litige : un échec pour François Cabrol...provisoire.

Provisoire, car François Cabrol verra son combat pour la vérité reconnu en appel.

Quelques

repères historiques

source,

extraits, en partie, www.pangeaminerals.org (Cedrick Ginestet)

" L'exploitation de la houille dans le bassin de Decazeville est antérieure au XV ème siècle. Mais cette exploitation effectuée par les paysans de la région durant l'hiver était sans méthode et les accidents nombreux. Les couches proches de la surface permettaient souvent une exploitation à ciel ouvert : les charbonnières.

C'est en 1812 que les premières demandes de concession arrivent à la

préfecture.

Après son passage comme ambassadeur en Angleterre, en 1820 le Duc

Decazes est

impressionné par l'industrie galloise et décide de créer un centre

sidérurgique

similaire en France.

Quatre ans plus tard il négocie les concessions de fer de Montbazens,

Aubin,

Mondalazac, Kaymar

et celles de charbon

du bassin, puis demande l'autorisation d'implantation des

hauts-fourneaux.

C'est la proximité des gisements de fer et houille qui semble l'avoir

dirigé

vers l'Aveyron.

Ainsi en 1826 il crée la Compagnie des Houillères et Fonderies de

l'Aveyron

sous la direction de l'ingénieur ruthénois François Gracchus Cabrol.

Les

premiers hauts fourneaux sont implantés à la Forézie près de Firmi. La

première

coulée de fonte se fera dans la nuit du 25 décembre 1828. L'usine

comprenant 3

hauts-fourneaux est terminée en 1831 mais Decazes veut porter à 10 le

nombre de

hauts-fourneaux. Le plateau de la Forézie étant trop petit on opte pour

le

domaine de Lagrange quelques kilomètres plus à l'ouest pour accueillir

la

nouvelle usine. En novembre 1831 la ville qui s'est développée autour

des mines

et des usines prend le nom de Decazes-ville. La production dépasse 33

000 t de

fonte, 16 000 t de rails, 4 000 t de fers marchands. En 1842 c'est la

plus

importante usine sidérurgique française avec 2258 ouvriers et 2715

habitants.

L'entreprise emploie 6500 ouvriers au milieu du XIXème siècle. C’est à cette époque que

notre visiteur

anglais faisait son excursion. Cependant en 1855 le traité de libre

échange

provoque l'apparition des fers anglais en France et porte un rude coup

à

l'usine, la liquidation judiciaire de la société intervient en mai 1865

: deux

hauts-fourneaux seulement sont en feu. Cependant Schneider,

propriétaire du

Creusot la rachète et une Société Nouvelle des Houillères et Fonderies

de

l'Aveyron est créée en 1868. Deseilligny, son gendre, devient directeur

de la

société. Député en 1869, maire à partir de 1871, puis deux fois

ministre de

l'industrie, il donne une nouvelle impulsion à la société soutenue par

les

commandes nombreuses dues au conflit de 1870.

Mais la mort de ce dernier provoque la misère, les grèves et

l'émigration de

nombreux ouvriers vers les USA. Grâce au charbon l'activité est

maintenue.

La société est rachetée en 1892 par la Société Commentry-Fourchambault.

De gros

investissements sont alors réalisés pour moderniser les infrastructures

et une

nouvelle période de prospérité démarre. La société prendra le nom de

Commentry-Fourchambault-Decazeville en 1899. En 1892 est ouverte la

découverte

de Lassalle.

En 1901 sont construits à la Forézie trois fours à griller le minerai

provenant

de Mondalazac par voie-ferrée. On élève à Decazeville les premiers

nouveaux

hauts-fourneaux beaucoup plus productifs. En 1914 les usines fourniront

150 000

t d'acier et elles tourneront à pleine capacité durant toute la guerre.

Mais la concurrence de l'Alsace-Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais n'est

pas

endiguée par les modernisations des aciéries et laminoirs. Il faut

encore

attendre 1939 et la guerre pour permettre une véritable relance.

Les houillères seront nationalisées en juillet 1946

et rattachées avec

les autres de l'Aveyron et celles du Tarn dans les Houillères du Bassin

Aquitain. Le plan Marshall contribue à la modernisation du matériel de

la

Découverte de Lassalle. En 1949, débute la construction d'une centrale

thermique à Penchot.

Les usines sont désormais séparées des mines et les Usines Chimiques et

Métallurgiques de Decazeville sont alors rattachées à la Société des

Forges et

ateliers du Creusot.

Mais Decazeville est durement touchée par le Plan Charbonnier de 1960.

Dès 1965

la production est réduite de 2/3 malgré la grève de 66 jours de l'hiver

1961-62. Le dernier puits à fermer est celui du Bourran en 1966. Seuls

subsisteront les travaux à ciel ouvert en Découverte jusqu'en 2000.

Pendant

plus

d'un

siècle, le bassin industriel aura fournit à la France de la houille, de

la

fonte, de l'acier, du zinc, de l'ammoniac, du goudron, du verre, des

rails..."

Sur

le site de

l’Aspibd, aspibd.org, on trouvera en quelques pages,

un historique du

bassin

de Decazeville.

On retiendra pour notre itinéraire de découvertes

l’imbrication très

étroite des activités charbon et fer de 1826 à 1946.

Il fallait donc du

minerai de fer, et c’est principalement le site de

Mondalazac qui sera fournisseur. Fournisseur à Firmi,

Firmy

selon l’orthographe de l’époque, et Aubin,

et donc une activité de transport sera intimement liée à

l’exploitation

même.

A partir de ce point,

notre itinéraire peut se dédoubler ; transport et voies de

circulation

vers Firmy, depuis les Ferrals et Mondalazac, par Marcillac

et St

Christophe, c’est le débouché logique de la partie nord des

mines ; pour

le sud, ce sera un itinéraire avec également un

transbordement : d’abord

de Cadayrac à Salles la Source, avec une voie étroite, puis

il va

emprunter la voie ferrée existante, en bordure du plateau, qui relie

Rodez

d’une part et le bassin d’autre part, vers Capdenac, pour les

transports vers

Aubin. La Route du Fer qui commence à se dessiner, comprend donc deux

branches principales.

Avant de suivre le parcours d’un wagon de minerai depuis le plateau, quelques précisions sur des sources bibliographiques, et particulièrement celles des Archives Nationales.

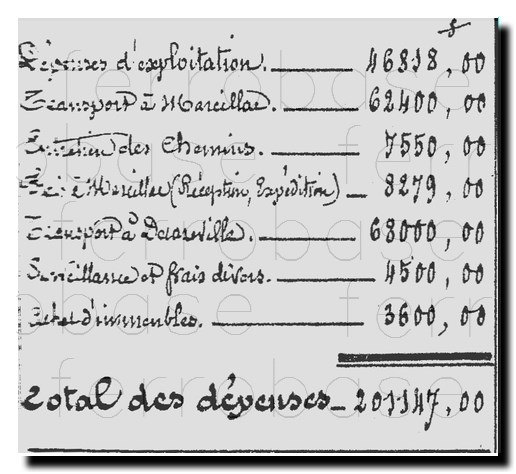

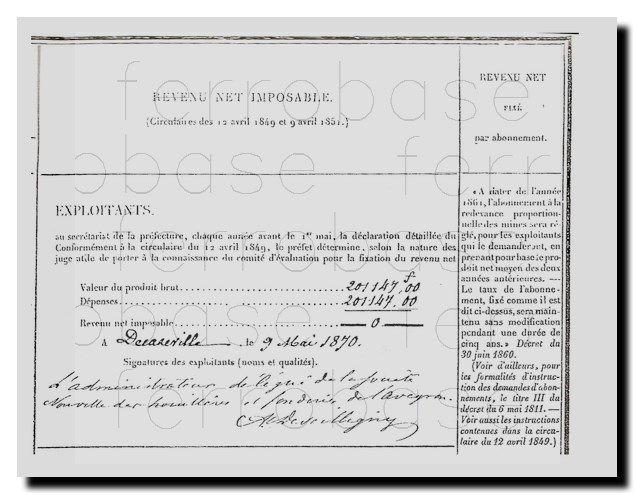

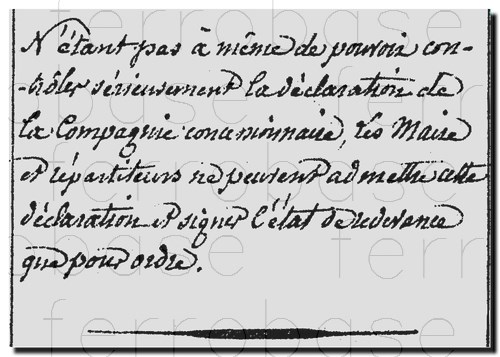

C’est dans le dossier 110 AQ 30 des archives nationales, Centre des Archives du Monde du Travail, CAMT, à Roubaix que se trouvent quelques informations . Le dossier 1, transports aériens présente les dépenses d'installation du chemin de fer aérien de Mondalazac à Marcillac (1907-1911) ; le bénéfice de transport résultant de cette installation, fonctionnement et entretien, est également étudié.

La ligne Decazeville Marcillac n’a pas seulement été utilisée pour le transport du minerai ; le transport des ouvriers ainsi que les horaires des trains, les mesures de sécurité et les prix sont évoqués.

Toujours dans ce lot d’archives, sous la cote 110 AQ 36, figure le contrat du 25-29 novembre 1913 (copie) entre la Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville et la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn, ayant pour objet la fourniture, par cette dernière société, d'énergie aux mines de Mondalazac pour une durée de 15 ans, et d'autre part, la fourniture réciproque de courant entre la station centrale de Decazeville et l'usine hydroélectrique du Truel, appartenant à la Société de la Sorgue et du Tarn .

Sur les sites de l’institution, et du CAMT, on trouvera une analyse détaillée des documents et cotes, à défaut de pouvoir les lire en ligne.

Parmi les ressources disponibles du Camt, le site donne la possibilité de découvrir les inventaires et répertoires. En guise d’introduction à ces inventaires, figurent également des analyses historiques, dont nous donnons quelques exemples. Ces analyses, remarquables en soi, permettent de bien cadrer les dates, les sociétés, leurs fusions…

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/

Parmi les nombreux inventaires, on peut retenir :

59 AQ : répertoire Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville et sociétés absorbées

60 AQ : répertoire Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et compagnies absorbées

77 AQ : répertoire Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et sociétés absorbées

78 AQ : répertoire Compagnie des chemins de fer du Midi

84

AQ :

répertoire Société des

houillères et fonderies de l’Aveyron

89 AQ : répertoire Société de construction des Batignolles

110 AQ : répertoire Mines et usines de Decazeville

111 AQ : répertoire Régie d’Aubin/Mines métalliques de l’Aveyron/Mines métalliques d’Ossès et Banca

170 AQ : répertoire Compagnie générale de construction de locomotives (Batignolles-Châtillon)

extraits

Compagnie

du

chemin de fer de Paris à Orléans et compagnies absorbées

60 AQ

Historique

" Le 8 mai 1837, le gouvernement soumettait à la Chambre des députés un projet de loi pour la concession avec publicité et concurrence d'un chemin de fer de Paris à Orléans. Après bien des discussions on avait adopté pour le tracé, le projet Defontaine, ingénieur des Ponts et chaussées, qui passait par le plateau de la Beauce et avait été légèrement modifié pour desservir Etampes. Ce premier projet fut repoussé. Le 26 mai 1838 un autre projet était à nouveau déposé pour la même ligne.

Une compagnie avait été formée par un administrateur des Messageries royales, Lecomte. Ce dernier signa, le 20 mars 1838, un traité avec un syndicat de maisons de banques parisiennes qui avaient l'habitude de travailler ensemble, maisons appartenant pour la plupart à la haute banque protestante. Cette société parut au ministre susceptible de remplir ses engagements ; un traité provisoire fut donc signé avec elle le 26 mai 1838. Le 7 juillet 1838, Lecomte était concessionnaire du chemin de fer d'Orléans. Le 11 août 1838, la société était constituée par devant Maître Foucher et le 13 août elle était autorisée par ordonnance royale.

La capital en était fixé à 40 millions, souscrit à raison de 30 millions par les huit banques syndiquées (1).

Les travaux commencèrent au moment où se déclenchaient l'une des crises les plus sévères de cette première moitié du XIXe siècle. La valeur des actions baissa rapidement et bientôt on se trouva devant une situation assez difficile pour qu'on ait envisagé la liquidation. Après de multiples discussions au sein du conseil d'administration, discussions qui provoquèrent une scission, il fut décidé de faire appel à l'Etat. M. Bartholony, le nouveau président, préconisa la garantie d'intérêt, qu'il avait soutenue depuis 1835 dans de nombreuses brochures. Les pourparlers furent très longs, le gouvernement hésitant sur le parti qu'il devait prendre. Les débats au Parlement furent disputés et finalement la loi du 15 Juillet 1840 accorda à la Compagnie d'Orléans une garantie de 4 %. Ainsi se trouvait, pour la première fois appliquée, cette fameuse garantie d'intérêt, qui devait être étendue, après 1850 à toutes les compagnies de chemins de fer.

L'histoire de la compagnie d'Orléans, entre 1840 et 1848, s'explique en grande partie par les intérêts des personnes qui figuraient à son conseil. Le groupe financier qui avait en effet constitué la compagnie, dirigé par le banquier Pillet-Will, puis après 1839 par François Bartholony, possédait des intérêts industriels considérables dans le centre de la France. Bartholony était lui-même associé de la banque parisienne de Waru & C à laquelle appartenait également la famille Delahante. Adrien Delahante était receveur général du Rhône et son fils Gustave fut l'un des premiers directeurs de l'Orléans. Au moment de la scission en 1839, entrait au conseil de l'Orléans, Denis Benoist d'Azy, apparenté aux fondateurs de l'usine métallurgique de Fourchambault.

Associé aux propriétaires de Fourchambault, Bartholony était intéressé dans des mines du bassin de la Loire. Entre 1840 et 1845, avec le soutien de Bartholony, Delahante devait réaliser la fusion de toutes ou presque toutes les exploitations de ce bassin et former la grande Compagnie des mines de la Loire. Benoist d'Azy était, de son côté, intéressé dans des exploitation métallurgiques à Montluçon, à Alais et à Bouquiès. Les maisons de banque dont nous avons parlé étaient en outre actionnaires des houillères et fonderies de Decazeville. Si l'on sait que les propriétaires de Fourchambault, associés dans le bassin de la Loire, apparentés aux Benoist d'Azy, étaient aussi actionnaires importants de l'Orléans, on mesure la puissance industrielle de ce groupe.

S'il n'est pas étonnant de voir la compagnie d'Orléans ne pas s'intéresser au prolongement de sa ligne vers Bordeaux, concédé en 1844, par contre on la voit très facilement s'intéresser au chemin de Lyon dont le tracé n'était pas encore fixé. En proposant sa gare de Paris comme gare commune, la Compagnie d'Orléans espérait bien réaliser la ligne de Lyon par le Bourbonnais, ce qui desservait Fourchambault, Montluçon et les mines de la Loire. Malheureusement l'entente avec la Compagnie de l'Union, dirigée par Enfantin, échoua, probablement sur la pression des Rothschild. De même, le groupe Bartholony s'intéressa vivement au chemin du centre qui, décidé en 1842 jusqu'à Vierzon, devait, en 1844 pousser ses ramifications vers Clermont et vers Limoges, donc à la fois vers le Massif central et vers la région de Decazeville. La Compagnie du centre fut formée par les même personnes qui étaient à la tête de l'Orléans et si la fusion ne fut point réalisée avant 1848, du moins était-elle presque de fait avant cette date.

C'est pour soutenir ce complexe industriel et ferroviaire que fut créée en 1846 la caisse Baudon. Les événements de 1848 devaient être fatals à cette banque.

Les fusions de 1852, favorisées par le gouvernement, devaient donner à la Compagnie d'Orléans son allure presque définitive. Un décret du 27 mars 1852 autorisa la fusion des compagnies concessionnaires des lignes de Paris à Orléans, d'Orléans à Bordeaux et de Tours à Nantes.

Les cartes furent brouillées par les Péreire agissant avec le concours du crédit mobilier. De même que la fondation du crédit mobilier avait provoqué une rupture des Péreire et des Rothschild, la création de la nouvelle banque allait provoquer un autre éclatement au sein de la Compagnie d'Orléans. En effet, les Delahante passèrent dans le clan des Péreire, entraînant avec eux la compagnie des mines de la Loire et les Chemins de la Loire. L'Empire, peu favorable aux Rothschild et à Bartholony, accusés d'être Orléanistes et d'avoir tout fait pour empêcher le retour des Bonaparte, favorisa les entreprises des Péreire en créant le Grand Central, qui coupait l'Orléans de Lyon et du Massif central, c'est à dire l'arrêtait dans son développement normal. En même temps, le Grand Central mettait la main sur les forges d'Aubin, promettant une concurrence redoutable à Decazeville.

Ce sont ces perspectives assez sombres qui allaient rapprocher Bartholony des Rothschild. La lutte commença par la concession du Bourbonnais qu'espérait le Grand Central pour arriver à Paris. Bartholony et les Rothschild l'emportèrent car la ligne du Bourbonnais fut concédée à un syndicat comprenant Lyon, Orléans et le Grand Central, où ce dernier n'avait donc pas la majorité. Sur le plan bancaire, Bartholony et plusieurs de ses collègues de l'Orléans adhérèrent à la Réunion financière, le syndicat banquier monté par les Rothschild contre les Péreire. Ils triomphèrent encore quand en 1856 le Grand Central, à bout de ressources, demanda de l'aide. Un traité du 11 avril 1857 entérinait le démembrement du Grand Central. Le Paris-Lyon obtenait à son tour gain de cause contre l'Orléans en absorbant la ligne du Bourbonnais et les lignes de la Loire. L'Orléans était rejeté du Massif central, du bassin de la Loire, il ne conservait plus qu'une vocation atlantique, vers Nantes et vers Bordeaux.

Les dernières craintes de la Compagnie d'Orléans furent provoquées par la constitution d'un réseau de petites lignes départementales qui réussirent à fusionner les unes avec les autres. En 1876 la Compagnie d'Orléans se voyait autorisée à absorber les Compagnies des Charentes et de Vendée.

A partir de 1922, la Compagnie d'Orléans a pris en charge l'exploitation du réseau du midi.

En 1937, soit cent ans après sa fondation, la Compagnie d'Orléans a transféré son réseau, dont elle reste toujours concessionnaire, à la Société nationale des chemins de fer français. Elle est devenue depuis cette date une compagnie financière. "

Houillères

du

Bassin d'Aquitaine. Groupe de l'Aveyron

Mines et usines de Decazeville

110 AQ

Historique

extraits

" Le 1er février 1892, la Société de Commentry-Fourchambault prit possession, à Decazeville, des établissements de la Société nouvelle des houillères et fonderies de l'Aveyron, dont les activités n'avaient cessé de décroître depuis 1886 et qui elle-même avait acheté, après la faillite de 1865, l'ancienne société fondée par le duc Decazes en 1826 (1). Cette première Société des houillères et fonderies de l'Aveyron avait réalisé la fabrication de la fonte et du fer à l'aide de la houille, suivant la méthode dite "à l'anglaise" (ou méthode des hauts fourneaux) encore peu répandue en France ; grâce aux commandes de rails, exécutées pour les chemins de fer, elle avait connu, jusqu'en 1856 une certaine prospérité.

Toutefois l'exploitation de Decazeville devait éprouver, de tout temps, des difficultés inhérentes à la qualité médiocre des gisements utilisés.

La

Société de

Commentry-Fourchambault avait acheté les établissements de Decazeville

principalement à cause des houillères, afin de remédier à l'épuisement

prévu de

la mine de Commentry. Le nom de la Société sera ensuite joint

à

Decazeville (action ci contre, avec l'autorisation de numistoria.com

).

Elle s'occupa cependant de relever la forge car

cette

dernière apparaissait comme le complément indispensable de la mine,

dont elle

absorbait les charbons de qualité inférieure. La nouvelle exploitation

devait,

en fait, donner un essor considérable à la métallurgie. De 1895 à 1899

fut réalisée

l'installation de trois fours Martin (prévue dès 1882, mais considérée

alors

comme trop coûteuse), d'un atelier de laminage et d'un des premiers

hauts

fourneaux à vent chaud à 800 degrés ; simultanément, on

s'efforçait de

développer les ateliers de construction mécanique et d'entretien, dont

l'origine remontait à 1855 et qui avaient contribué à assurer la suivie

de la

précédente société (2). L'importance des établissements de Decazeville

justifia un changement de la société, qui devint donc société de

Commentry-Fourchambault

et Decazeville (3).

La

Société de

Commentry-Fourchambault avait acheté les établissements de Decazeville

principalement à cause des houillères, afin de remédier à l'épuisement

prévu de

la mine de Commentry. Le nom de la Société sera ensuite joint

à

Decazeville (action ci contre, avec l'autorisation de numistoria.com

).

Elle s'occupa cependant de relever la forge car

cette

dernière apparaissait comme le complément indispensable de la mine,

dont elle

absorbait les charbons de qualité inférieure. La nouvelle exploitation

devait,

en fait, donner un essor considérable à la métallurgie. De 1895 à 1899

fut réalisée

l'installation de trois fours Martin (prévue dès 1882, mais considérée

alors

comme trop coûteuse), d'un atelier de laminage et d'un des premiers

hauts

fourneaux à vent chaud à 800 degrés ; simultanément, on

s'efforçait de

développer les ateliers de construction mécanique et d'entretien, dont

l'origine remontait à 1855 et qui avaient contribué à assurer la suivie

de la

précédente société (2). L'importance des établissements de Decazeville

justifia un changement de la société, qui devint donc société de

Commentry-Fourchambault

et Decazeville (3).

Un effort continu en vue de l'amélioration de la qualité et de l'abaissement des prix de revient devait faciliter l'accroissement des débouchés des produits métallurgiques ; on envisagea alors la construction d'une aciérie Thomas pour le traitement des fontes phosphoreuses produites à partir des minerais de Decazeville. Les frais considérables de cette installation rendirent nécessaires, en 1906, l'augmentation du capital de la société (4), mais la nouvelle aciérie, avec son train réversible, mis en marche de mars à juin 1909, permit l'abaissement des prix de revient et la réalisation de commandes importantes pour les chemins de fer.

Entre temps, un atelier de fabrication de selles et d'éclisses avait été transporté de Fourchambault à Decazeville, et ses appareils fonctionnaient, dès 1904, sur commande électrique, grâce à la création d'une centrale thermique établie à Lacaze (5) qui sera, plus tard, reliée au réseau de la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn (6), et dont les installations ne cesseront d'être renforcées et améliorées au cours des années.

Pendant la guerre de 1914-1918, avec ses installations rénovées, son aciérie Thomas et son train réversible, la forge de Decazeville fut en mesure de travailler au maximum de ses possibilités pour la défense nationale.

Les conditions économiques de l'après-guerre lui furent malheureusement défavorables ; l'augmentation des prix de revient, due à la hausse des salaires et du coût de la vie, ainsi que les difficultés des transports, provoquèrent une crise de la métallurgie que seules les usines les mieux placées du point de vue de la qualité des matières premières et de la proximité des débouchés furent en état de surmonter. Les établissements de Decazeville, aussi bien pour la production des forges que pour celle des houillères, eurent alors à lutter contre la concurrence des grandes entreprises du Nord et de l'Est de la France et de la région sarroise, qui jouissaient de conditions naturelles plus favorables, et devaient bientôt profiter des avantages techniques d'un équipement rénové. Dès 1919, l'aciérie Thomas dut être arrêtée définitivement et la marche de l'aciérie Martin, déficitaire, fut très réduite jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en dépit d'un effort de transformation tenté en 1925 et 1926. La crise de 1929 rendit l'écoulement des produits métallurgiques encore plus difficile et la marche des hauts fourneaux dut être encore ralentie, en dépit de la nouvelle orientation de la fabrication vers une fonte hématite à grain serré et à faible teneur en carbone (7), très résistante à l'usure par frottement, utilisée pour la construction mécanique et la construction automobile.

Les ateliers, pendant la même période, avaient connu également des réductions d'activité, correspondant d'une part à la diminution des travaux effectués pour le service interne des mines et des usines et d'autre part à la pénurie des commandes extérieures, conséquence de la stagnation industrielle des régions du Centre et du Midi qui se fit sentir surtout à partir de 1930. A toutes ces difficultés de l'après-guerre étaient venus s'ajouter des conflits sociaux dont l'intensité, accrue par les conditions économiques défavorables, eut pour résultats des grèves fréquentes dans la métallurgie, aussi bien que dans les mines, à partir de 1920.

L'exploitation des houillères de Decazeville suivit, dans une certaine mesure, l'évolution de la production métallurgique à laquelle elle était liée. A partir de 1892 et au cours des années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, les efforts tendirent à développer l'extraction de la houille, qui fournissait des produits pour la vente directe et pour la fabrication du coke destiné aux hauts fourneaux et à améliorer cette dernière production. C'est en 1892 que fut commencée l'exploitation à ciel ouvert de la découverte de Lassalle (8), dans la puissante couche de Bourran (9), et une première batterie de fours à coke Otto à récupération de sous-produits fut installée en 1899 ; quelques années plus tard, en 1908, on reprit la mise en valeur de la découverte de Combes (10), et l'achat des exploitations de la Société des mines de Campagnac fut décidé (11) ; la réunion des concessions de cette dernière société (Mazel et Lavergne (12)) aux gisements voisins appartenant déjà aux établissements de Decazeville (concessions de Rulhe (13) et de Négrin (14)) devait former la concession dite des mines de Campagnac (15), qui apportera une augmentation appréciable aux ressources en matières premières de la société.

Simultanément, on s'efforçait d'améliorer l'outillage, machines d'extraction, chaudières et compresseurs ainsi que les installations de lavage, de criblage et de lutte contre le feu (redoutable dans ces gisements). Deux nouvelles batteries de fours à coke furent installées, et un atelier de fabrication de sulfate d'ammoniaque et de rectification des benzols, crée en 1913, permit la commercialisation de ces sous-produits. La même année, une quatrième batterie de fours à coke Otto fut mise en chantier et entra en service en 1916 ; les mines de Campagnac possédaient également un atelier de carbonisation et une usine à sous-produits, en particulier pour le traitement des goudrons.

L'approvisionnement en minerais, nécessaires à la fabrication de la fonte et de l'acier, fut toujours l'une des préoccupations majeures des établissements de Decazeville, car les ressources locales étaient de médiocre qualité. On reprit toutefois, dès 1892, l'exploitation des mines de fer de Kaymar (16) et de Mondalazac (17), appartenant à la société, ainsi que celle du minerai houiller de Combes (18).

Le gisement de Mondalazac était important et devait assurer, jusqu'en 1919, une grande partie de l'alimentation des hauts fourneaux ; situé à 28 km de Decazeville, il fut relié, dès 1911, par un transporteur aérien, à la ligne du chemin de fer à voie étroite de Decazeville à Marcillac, qui appartenait à la société ; le minerai était ainsi transporté jusqu'aux fours de grillage de la Forézie près de Firmy. L'exploitation du minerai de Kaymar fut abandonnée en 1903 et on eut recours, pour améliorer la production des fontes, à l'achat de minerais des Pyrénées-Orientales (19) et du Périgord (20) ; au cours de la Première Guerre mondiale, pour répondre à une demande accrue de produits métallurgiques, on dut faire appel à des minerais étrangers à la société (21) ; une participation avait été prise, dès 1907, dans la Société civile des mines de Batère, dont les mines étaient situées sur le versant sud-est du Canigou et qui devait assurer la plus grande partie de l'approvisionnement au cours des années.

Les conditions de l'après-guerre ne furent guère plus favorables aux mines qu'à la métallurgie, et on assiste à une baisse des prix de vente du charbon (22), ainsi qu'à l'augmentation de leurs prix de revient ; les houillères du bassin connurent des difficultés de main-d'oeuvre et eurent à lutter, à partir de 1920, contre la concurrence des charbons étrangers, anglais, allemands et sarrois, s'ajoutant à celle des mines du Nord et du Pas-de-Calais, dont les conditions d'exploitation étaient meilleures. Les efforts de l'entreprise tendirent, dès lors, d'une part à la compression des coûts de production, et d'autre part au développement de la fabrication des sous-produits du coke, susceptibles de procurer de nouveaux débouchés.

Cette politique se concrétisa tout d'abord par un développement des exploitations à ciel ouvert et par une concentration et une mécanisation plus poussée des travaux de fonds, qui permettaient l'amélioration des rendements et, par suite, une économie de personnel. C'est ainsi que l'on s'efforça de regrouper l'extraction et le traitement des charbons de Campagnac autour du puits de Ruhle, dont l'aménagement fut terminée en 1923 et dont les installations furent reliées par un embranchement à la gare de Cransac. Mais des travaux de prospection assez coûteux entrepris dans cette concession n'ayant pas donné de résultats positifs du point de vue de l'exploitation, la fermeture de la mine de Campagnac fut décidée en 1927 ; cet arrêt fut d'ailleurs motivé aussi par le terrible accident survenu le 23 avril de la même année.

Dans la concession de Decazeville, on développa l'exploitation de la découverte de Combes et un nouveau puits fut creusé au Banel (23), à partir de 1920 ; au cours des années suivantes, on poursuivit l'amélioration de l'outillage mécanique par l'emploi de l'énergie électrique et la station électrique de Lacaze fut renforcée.

Un accord conclu dès 1924 avec la société l'Air liquide permit la construction d'une usine à ammoniaque synthétique utilisant le procédé de Georges Claude, ainsi que d'une nouvelle batterie de fours à coke qui devait l'alimenter ; ces installations furent mises en marche en 1925 et donnèrent des résultats satisfaisants, mais la crise de 1930 amena malheureusement le contingentement de la production des engrais azotés.

D'une façon générale, la réduction d'activité des régions du Centre et du Midi, due à la crise de 1930, eut pour conséquence une régression des ventes et de l'activité des établissements de Decazeville. Par ailleurs, la situation fut aggravée par l'afflux de charbons étrangers, anglais, allemands et belges, vendus à des prix inférieurs, à tel point que l'Etat dut intervenir, par décret du 10 juillet 1931, afin de limiter ces importations ; cette mesure avait été rendue particulièrement nécessaire par la baisse des prix des charbons anglais qui suivit la dévaluation de la livre. Ainsi protégées, les houillères ont dû créer, de 1931 à 1935, des comptoirs de vente et des organismes de contrôle tandis que le gouvernement s'efforçait d'empêcher la hausse des prix. De plus, en vue d'un projet de loi destiné à organiser la production et le commerce du charbon en France, une enquête fut prescrite, par la loi du 18 août 1936, sur les conditions du marché charbonnier (24).

Les effets de la crise furent particulièrement ressentis à Decazeville et, plus que jamais, les efforts portèrent sur l'amélioration des rendements par la concentration des travaux du fonds et l'extension ainsi que la mécanisation des découvertes. L'absorption par la Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville de la Société métallurgique de l'Ariège, en 1931, avait amené l'annexion des mines de Saint-Michel, situées dans la commune de Decazeville (25) qui furent jointes à l'exploitation des houillères et dont on s'efforça de tirer le meilleur parti.

Afin de développer l'emploi de l'énergie électrique, les établissements de Decazeville furent reliés, en 1934, par une ligne installée jusqu'à Viviez, à la ligne d'interconnexion de la Société de transport d'énergie électrique Rouergue-Auvergne ; de ce fait, la centrale de Lacaze fut presque arrêtée et on ne conserva que quelques chaudières pour alimenter les appareils marchant encore à la vapeur.

Jusqu'à la réquisition des houillères, en octobre 1944, sur décision du haut-commissaire de Montpellier, et leur nationalisation en 1946, cette politique d'abaissement des prix de revient par le progrès technique fut poursuivie, tandis que l'on se préoccupait de développer les ateliers de synthèse pour valoriser au maximum les sous-produits du coke. Les houillères du Bassin d'Aquitaine se sont assigné les mêmes objectifs s'efforçant de maintenir l'activité industrielle de Decazeville dans la perspective d'un épuisement progressif du bassin et de la recherche d'activités compensatrices (26). Pour cette raison, et afin de maintenir la solidarité des établissements de Decazeville (les hauts fourneaux étant nécessaires à l'écoulement du coke) la Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville fit apport à une société nouvellement créée (27), la Société des usines chimiques et métallurgiques de Decazeville, des hauts fourneaux et des ateliers non compris dans la nationalisation ; cette société exploite également, en vertu d'une association en participation avec les Houillères nationales du bassin d'Aquitaine, les ateliers nationalisés, c'est à dire la cokerie et l'usine de synthèse (28).

On peut ajouter à cette présentation d'archives l'opinion du monde financier sur la société en ce début de siècle. En 1908, Commentry-Fourchambault et Decazeville figure parmi les grandes entreprises métallurgiques. Les spéculateurs et autres capitalistes lecteurs du Journal des Finances retrouvent régulièrement dans ce journal du samedi des nouvelles de la société. Le revenu net dépasse 4% en 1908, ce qui est considéré comme rémunérateur, et une amélioration est prévue, précise-t-on, en raison par exemple :

- des installations nouvelles de Decazeville : 4 hauts fourneaux,

2 convertisseurs Thomas, 4 fours Martin et 9 trains de laminoirs

- d'une production de charbons en hausse, avec le

rachat des mines de Campagnac

- de l'intégration dans le groupe de la concession de mines de fer de

Muret, 1430 hectares, cédée par les Aciéries de France.

L'analyste de l'hebdomadaire souligne également

le prix de revient très bas de Decazeville, car mines de charbon et de

fer se trouvent à proximité, situation supérieure à celle des

établissements similaires de Meurthe et Moselle, soumis de plus à une

concurrence plus forte.

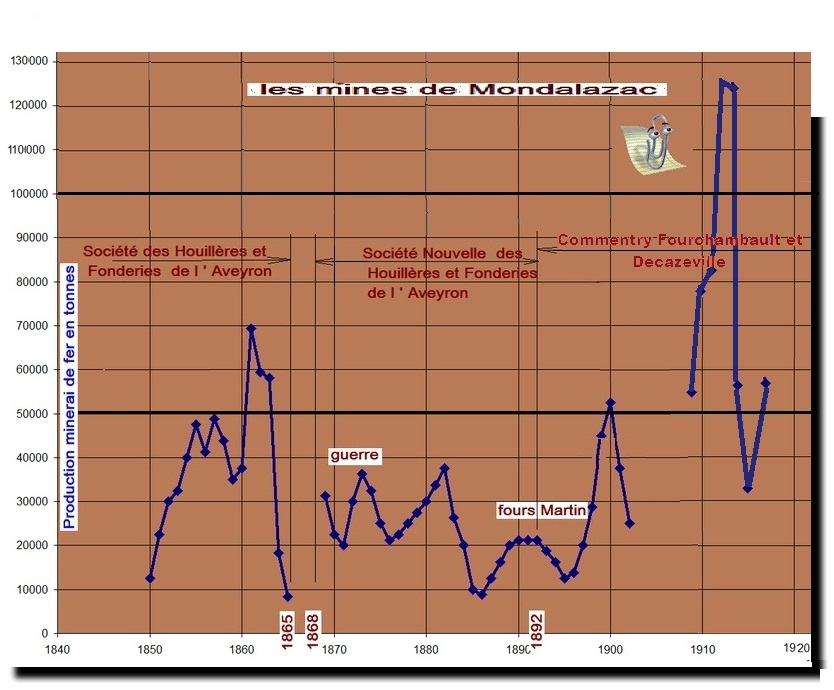

L'augmentation des capacités de production de Decazeville, et tout particulièrement l'aciérie Thomas oblige à accroître les moyens de production de minerai de fer; et c'est dans ce même journal que le 23 mai 1908, dans la liste des travaux neufs entrepris aux minières de Mondalazac figure le " câble transporteur aérien de 6 kilom.100 ". C'est presque l'acte de naissance de nos wagonnets ! Naissance d'autant plus attendue que la société fermera en 1911 pour épuisement, la mine de Commentry, et envisage pour les mêmes raisons la fermeture de celle de Montvicq. Mondalazac devient ainsi un site majeur dans l'équilibre financier de Commentry-Fourchambault et Decazeville. Il faut enfin préciser que la Société, à la tête en 1911 des trois groupes d'Imphy dans la Nièvre, de Montluçon dans l'Allier et de Decazeville, n'a plus de Fourchambault que le nom : cette usine de la Nièvre a été vendue en 1902. Les mines de fer possédées sont toutes aveyronnaises : Mondalazac, Aubin et Muret. L'ensemble occupe 4.872 hectares.

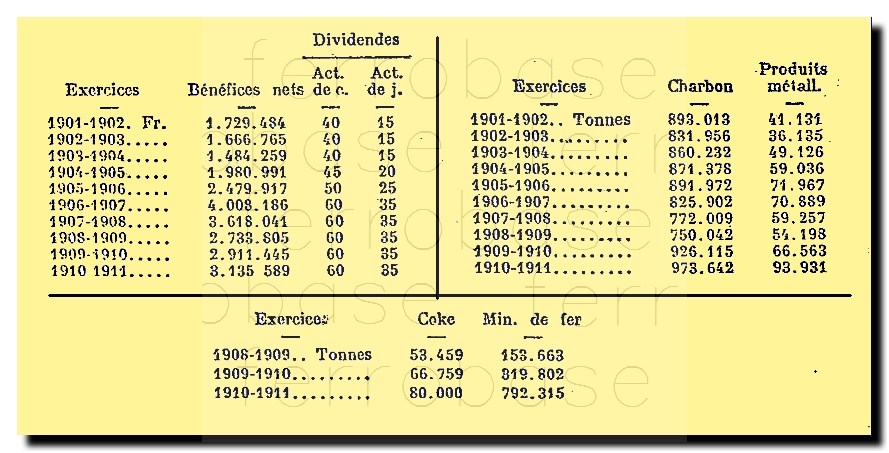

Ces premières années du siècle ont vu la Société connaître une phase de développement remarquable. Le 29 juin 1912, le Journal publiait un historique très détaillé de Commentry. On lit les chiffres suivants, sur l'évolution des bénéfices nets, des revenus des actions capital et jouissance, de la production charbon et produits métalliques.

La production des mines de fer connaîtra pour sa part une augmentation de 415 % ( !!! ) sur deux exercices, une multiplication par plus de cinq...

Régie

d'Aubin

Mines

métalliques de l'Aveyron

Mines métalliques d'Ossès et Banca

111 AQ

extraits

Historique (1)

La Compagnie minière et métallurgique du bassin d'Aubin, fondée en 1853 par le comte de Morny et le comte Charles de Séraincourt, réunit les apports de plusieurs sociétés minières et métallurgiques en liquidation (2) et eut pour objectif principal la fabrication de rails pour les compagnies de chemins de fer, et notamment pour la Compagnie des chemins de fer du Centre. Ces établissements furent ensuite pris en charge par la Compagnie du Grand Central, puis, après le démembrement de cette société, en 1857, par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Ils furent acquis, en 1881, par la Société des aciéries de France, qui fut elle-même absorbée, en 1929 par la Société de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons. Les mines d'Aubin ont été nationalisées en 1946, et réunies à celles de Decazeville pour former, à l'intérieur des Houillères du bassin d'Aquitaine, le groupe de l'Aveyron.

Et

plus précisément, dans 111 AQ 748,

Dossier 3. Concession de Muret à Cadayrac (14) (mines de fer). Décret de concession de Muret et cahier des charges (18 août 1853) ; demande d'extension de la concession (avec plans de 1858 et 1866). Achats de parcelles du domaine de Lagarde (15) et de terrains nécessaires à la construction d'un chemin de fer à chevaux reliant le plateau de Cadayrac à Salles-la-Source. Rapports journaliers du conducteur des mines de Cadayrac (décembre 1885) (16). Copie du contrat passé entre la Société des aciéries de France et la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, au sujet de la vente, à cette dernière société, avec condition suspensive et moyennant 350 000 francs, de la concession de Muret (28 septembre 1907).

1853-1910"

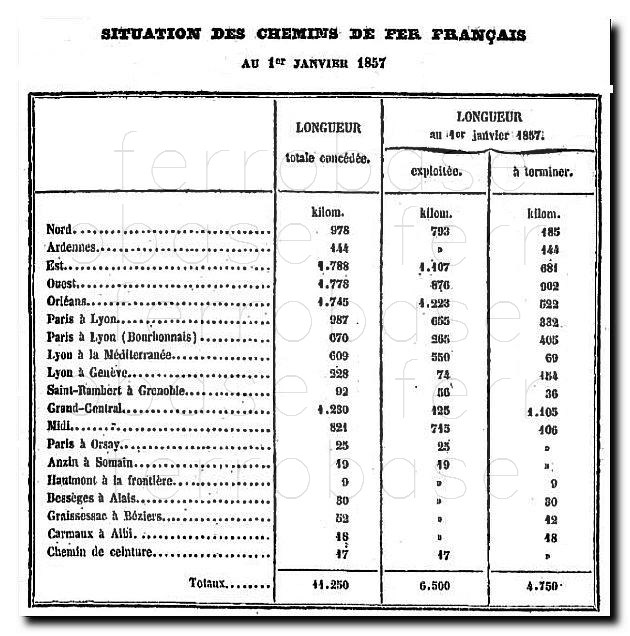

La compagnie du

Grand Central était en 1857 en grandes

difficultés. Le tableau statistique suivant ' Le Génie Industriel, vol

12, 1857) donne à cette époque le bilan des concessions.

Le ratio des lignes exploitées/ lignes à construires est

cruel pour la Compagnie. Par ailleurs on notera l'importance du PO, et

ce avant les absorptions à venir. Quelques années après, ce

tableau va perdre quelques lignes : les plus petites compagnies étant

digérées par les plus grandes : une fatalité ? Plus de la moitié

des lignes du tableau vont disparaître.

Souvenirs,

souvenirs....

Dans la collection Al Canton, éditée par le Conseil Général de l’Aveyron, le volume Marcillac (Marcilhac) présente des témoignages directs de ceux qui ont vu les trains, les mineurs, les installations…

Extraits choisis.

Les premiers mineurs étaient en général des paysans-ouvriers, pluriactifs, recrutés localement. Puis la zone de recrutement s’élargit et les ouvriers se logèrent chez l’habitant. Enfin en 1880, on construisit des barracas à Ferrals, puis des casèrnas en 1906.

Ce sont les Casernes de Ferrals, ainsi connues en 2008.

A Cadayrac, les mineurs logeaient aussi dans des baraques rudimentaires dont le sol était fait de terre battue. Ils se trouvaient dans les virages de Lagarde.

C’est en 1852 que commença le transport du minerai à Decazeville, d’abord sur un chemin de chars, puis sur un chemin de fer à voie étroite de vingt kilomètres, à partir de 1858. Les ouvrages de Malakoff, vallée de l’Ady et le Pont Rouge à Marcillac ont été édifiés en 1856. En 1860 une nouvelle ligne est construite depuis la gare de Salles la Source. L’exploitation de Mondalazac s’arrêta brusquement en 1920.

Au début de l'exploitation, le transport du minerai était effectué par des attelages de bœufs. Par la suite, on installa une voie ferrée et un téléphérique.

Témoignages

Mon père a commencé à faire le transport dès l'âge de 8 ans, et ce pendant trente ans. Il était né en 1862. On sortait le minerai de Ferrals, il le chargeait lui-même sur des carris fermés, tirés par deux bœufs et une jument sur le devant pour aider à tirer dans les côtes de Jaugues et Solsac. Ils étaient payés aux quintaux transportés. Le matin, avec son père, ils travaillaient à la ferme et, l'après-midi, ils descendaient du minerai. Ils en chargeaient le plus possible. C'était dur car le chargement se faisait à la main. Le voyage de Ferrals à Marcillac durait près de trois heures.

Les grosses fermes venaient travailler avec leurs chevaux, en hiver uniquement, car l'été elles avaient trop de travail. Elles avaient de grosses charrettes à quatre roues, tirées par trois chevaux.

Durant toute l'année, le minerai était transporté. La route de Solsac Vieux était entretenue par la Compagnie. Elle était bien tassée pour éviter aux gros bandages en fer des roues de s'enfoncer. Nous portions jusqu'à 7 500 kg sur un carri à deux roues et deux bœufs. Chaque charrette était freinée par un contrapes, un gros poids attaché à une grosse chaîne. Pour monter, on le pendait sur le devant de la charrette, et, à la descente, on le laissait traîner. (M. A.)

...Quand l'administration a voulu faire une route par le Cruou, la Compagnie a payé une bonne partie des frais, à condition de laisser passer une petite voie de 60 sur l'accotement. Jusqu'à Frontignan ils descendaient les wagonnets avec un traîneau derrière pour faire frein. A la gare du Cruou...ils vidaient les traîneaux et changeaient de chevaux. Il y avait une écurie sur place, elle avait été construite en 1900.

Sur la ligne de Mondalazac, il y a un tunnel qui fait plus d'un kilomètre. On disait que ça risquait de mettre le feu, que ça faisait du bruit. Quand ils ont fait le petit chemin de fer pour descendre le minerai de Mondalazac à la gare de St Christophe et Decazeville, un propriétaire n'a pas voulu les laisser passer. Il disait "je veux pas les laisser passer ça me ferait rebolhir le vin à la cave ! " et ils ont été obligés de faire un tunnel, qui passe sous la ferme de la Moissetià.

Au-delà de la présence qui se dégage de ces témoignages, on retiendra l’évocation dans le paragraphe ci-dessus de la voie de 0,60 m réalisée en même temps que la route de la vallée du Cruou. C’est très rare d’entendre et de lire quoi que ce soit sur cette voie…même si une erreur sur l'écartement est faite. Elle devait traverser le ruisseau sur un remblai parfaitement visible aujourd’hui, face à l’emplacement bien sûr de la gare de Marcillac. On y reviendra en évoquant le chemin aérien .

http://jubil.upmc.fr/sdx/pl/toc.xsp?id=GR_000378_001&fmt=upmc&idtoc=GR_000378_001-pleadetoc&base=fa

Une version remarquablement numérisée est lisible en fichier pdf :

http://jubil.upmc.fr/pleade/fonds-geolreg/GR_000378_001/Contenu/PDF-bin/GR_000378_001_pdf.pdf

C'est une ressource proposée par la bibliothèque

interuniversitaire scientifique de Jussieu, UPMC. Le projet HistMap du

CNRS permet également l'accès à ces cartes.

Les ressources du causse comtal sont bien sûr décrites : " On y remarque quelques assises fortement imprégnées de fer et passant, dans un grand nombre de points, à un minerai de fer oolithique avantageusement exploité, qui contient de 25 à 30 p. o/o et jusqu'à 35 p. o/o de fer (mines de Mondalazac, Saint-Antonin, Solsac-Vieux, Cadayrac, Espeyrous, etc) (..................) La couche de minerai exploitée à Cadayrac, Mondalazac, Solsac-Vieux, etc., est reconnue sur une étendue de plus de 900 hectares. Relié aujourd'hui au bassin d'Aubin par un chemin de fer, ce gîte promet aux belles usines de ce bassin d'inépuisables ressources en minerai. (p 202)"

En fin d'ouvrage, l'appendice n° 5 fournit des tableaux très documentés sur les concessions minières : surfaces, concessionnaires,....

On y trouve par exemple, les chiffres suivants, concernant Mondalazac : 968 hectares, 1 machine à vapeur dont la puissance est mentionnée, 34 mineurs, dont 26 en surface et 8 au fond. Nous donnons, page à la une, d'autres chiffres pour 1900,1901 et 1909, et ci-dessous, une analyse de la production au cours de la deuxième moitié du XIX ème siècle.

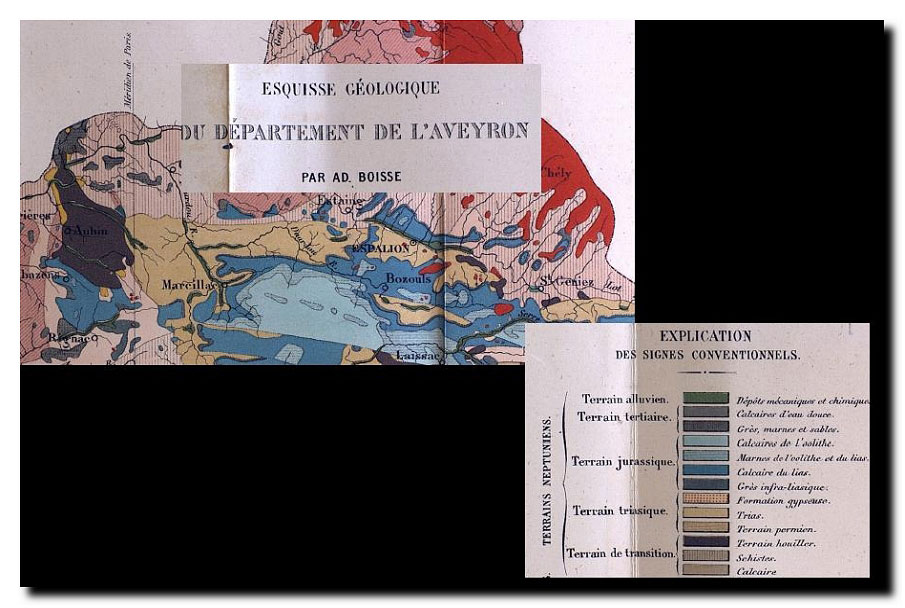

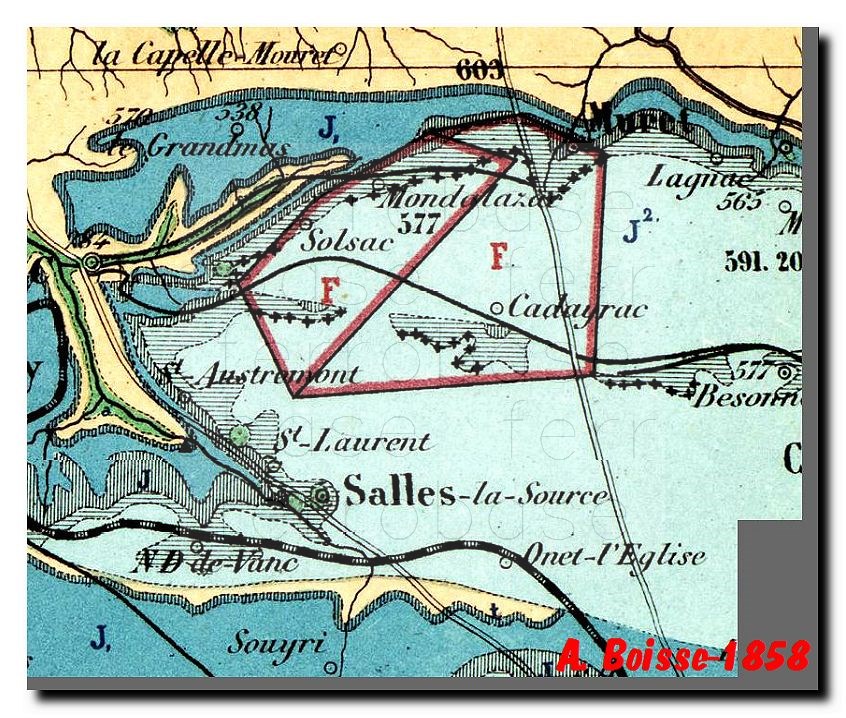

En 1858 Adolphe Boisse publie un remarquable travail avec la carte

géologique et minéralogique du département de

l’Aveyron, première du genre. Plus tard, en 1870 il

publiera son Esquisse géologique,

voir ci-dessus, avec une carte légèrement

différente. Celle de 1858 présente pour nous un

intérêt particulier avec le tracé des concessions

minières et autres. A l’échelle du 1/300.000 elle

montre un fond topographique normalement détaillé, mais

les voies ferrées minières ne sont pas tracées, ce

qui est à la fois regrettable et un peu surprenant...La voie de

110 est ainsi inconnue, il est vrai que ce n’est alors

qu’un projet, peut-être d’ailleurs non connu de

Boisse. Par contre la voie de 66 vers Marcillac depuis Firmi est elle

en place sur  le

terrain depuis 1856 et non

tracée sur la carte. Le détail ci-contre montre le causse

: les deux concessions, à droite Muret, pour Aubin, et à

gauche Mondalazac pour Decazeville. Le F signifie Fer. La couleur bleue

est caractéristique du jurassique : J1

pour les marnes infra oolitiques avec des rayures horizontales, et J2

bleu clair pour les calcaires de l’oolite inférieur. Le

minerai de fer est indiqué par des croix, à Cadayrac,

Solsac et Mondalazac. A Besonnes, il n’y a pas eu à notre

connaissance d’exploitation de quelque importance. Nous sommes

d’ailleurs hors périmètre des concessions. A.

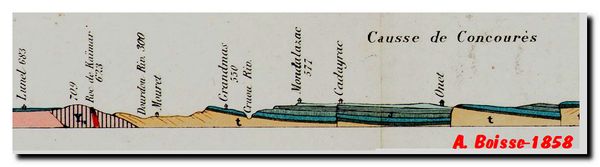

Boisse dessine également quelques coupes, nous évitant ce

travail. Nord Ouest Sud-Est pour celle-ci, de Lunel à gauche

vers Onet. Le filon du Kaymar, vertical se repère bien, ainsi

que la situation des couches du causse, très

légèrement inclinées vers le sud. La faille

centrale à Cadayrac et le rejet permettent à

nos

ressources de se retrouver là plus près de la surface.

Cette carte présente également le détail des

concessions superposées de fer et houille dans le bassin

d’Aubin. Dans l’histoire de la cartographie

géologique du département, il y aura ensuite la carte de

1870, mais sans le tracé des concessions. On peut

également citer, plus récentes, la feuille 26 Rodez de

1953 au 1/320.000 et la 207 Rodez de 1938, ou 1969 au 1/80.000. Il

existe bien sûr les feuilles modernes

au 1/50.000 et les cartes d’ensemble de la France à

diverses échelles. La carte géologique de la France,

historique, la toute première, de Dufrénoy et Elie de

Beaumont publiée en 1841 est illustrée chapitre 8 ; c'est la

carte 53.

Quelques autres cartes ont eu une préoccupation

géologique, Senez par exemple, mais celle de Boisse de 1858

marque

la première approche de synthèse vraiment scientifique.

le

terrain depuis 1856 et non

tracée sur la carte. Le détail ci-contre montre le causse

: les deux concessions, à droite Muret, pour Aubin, et à

gauche Mondalazac pour Decazeville. Le F signifie Fer. La couleur bleue

est caractéristique du jurassique : J1

pour les marnes infra oolitiques avec des rayures horizontales, et J2

bleu clair pour les calcaires de l’oolite inférieur. Le

minerai de fer est indiqué par des croix, à Cadayrac,

Solsac et Mondalazac. A Besonnes, il n’y a pas eu à notre

connaissance d’exploitation de quelque importance. Nous sommes

d’ailleurs hors périmètre des concessions. A.

Boisse dessine également quelques coupes, nous évitant ce

travail. Nord Ouest Sud-Est pour celle-ci, de Lunel à gauche

vers Onet. Le filon du Kaymar, vertical se repère bien, ainsi

que la situation des couches du causse, très

légèrement inclinées vers le sud. La faille

centrale à Cadayrac et le rejet permettent à

nos

ressources de se retrouver là plus près de la surface.

Cette carte présente également le détail des

concessions superposées de fer et houille dans le bassin

d’Aubin. Dans l’histoire de la cartographie

géologique du département, il y aura ensuite la carte de

1870, mais sans le tracé des concessions. On peut

également citer, plus récentes, la feuille 26 Rodez de

1953 au 1/320.000 et la 207 Rodez de 1938, ou 1969 au 1/80.000. Il

existe bien sûr les feuilles modernes

au 1/50.000 et les cartes d’ensemble de la France à

diverses échelles. La carte géologique de la France,

historique, la toute première, de Dufrénoy et Elie de

Beaumont publiée en 1841 est illustrée chapitre 8 ; c'est la

carte 53.

Quelques autres cartes ont eu une préoccupation

géologique, Senez par exemple, mais celle de Boisse de 1858

marque

la première approche de synthèse vraiment scientifique.

Mondalazac, des chiffres de production, 1850-1900

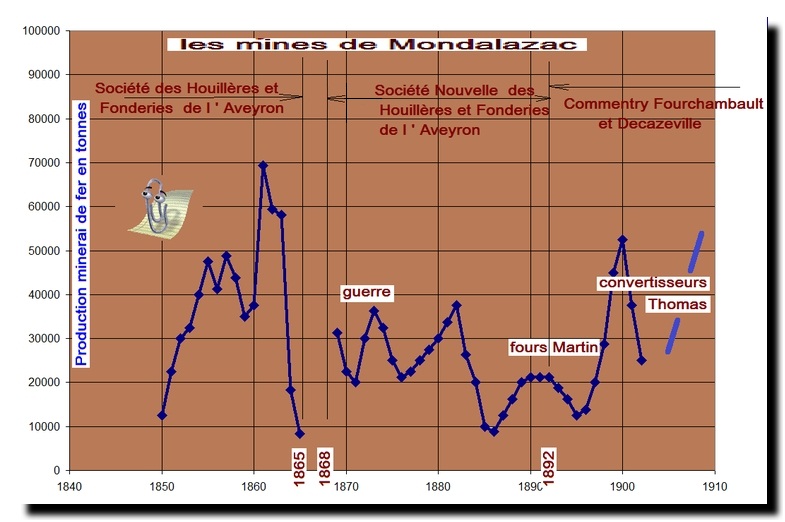

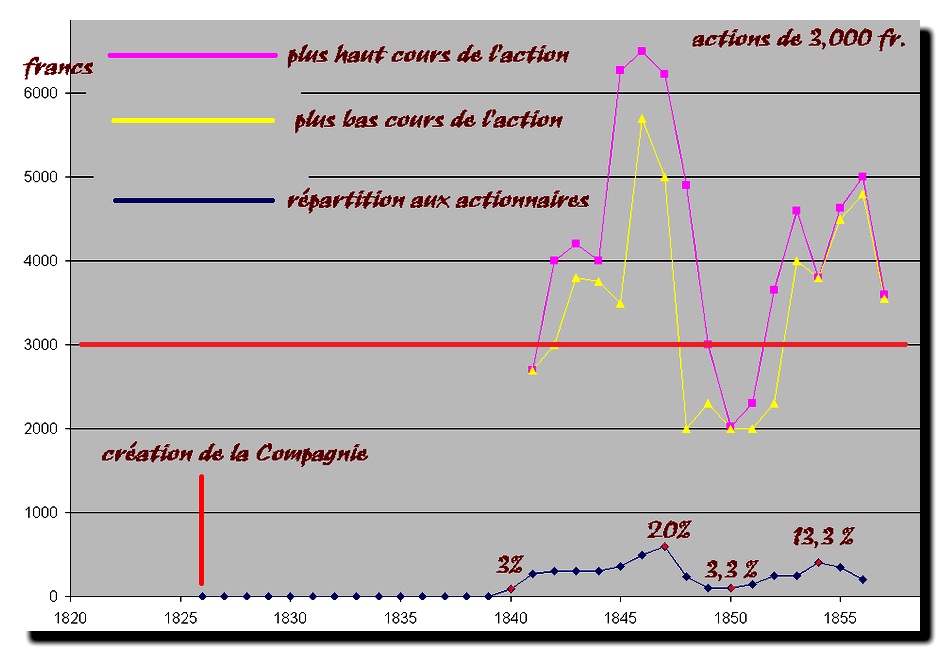

Le graphique fournit une indication de la production des mines de Mondalazac, de 1850 à 1900.

Dans le bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, de 1867-1868 (Google Books ), un long article présente un panorama mondial des mines de fer, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Pour la France, on relève ainsi les chiffres suivants, concernant l'arrondissement minéralogique de Rodez, dont les mines de Mondalazac font partie :

- 114.905 tonnes en 1862

- 59.600 tonnes en 1866.

Mondalazac représente donc une grosse moitié de cette production en 1862.

La première période, jusqu'à l'arrêt de 1865-1868, est celle de la Société des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, la compagnie historique de Decazes et Cabrol. La croissance est régulière et correspond effectivement à la montée en puissance des installations de Firmi et Decazeville, par l'augmentation du nombre de fourneaux. Le premier pic de 1856 va être contemporain de la mise en place de la voie ferrée Marcillac Firmi par François Cabrol. L'itinéraire d'autrefois, Mondalazac, Rodez, Rignac, Montbazens, Firmi va se trouver quasiment réduit de moitié, à une vingtaine de kilomètres ! Au cours de cette année 1856, c'est 77.961 tonnes de minerai qui seront extraites des concessions de Mondalazac et Muret (rapport Préfet au Conseil Général, session 1857). C'est au cours de cette année 1856 que le record de production de l'ère Cabrol sera atteint : 35.000 tonnes de fonte et 21.000 tonnes de fer laminé (source Levêque) . Cette période s'achèvera on le sait par la disparition de la Compagnie. Une conjugaison de paramètres est à l'origine de la diminution puis de l'arrêt limité mais complet des activités de Mondalazac ; on peut citer :

- arrêt de hauts fourneaux à Decazeville

- mauvaise qualité du minerai, même après le grillage destiné à un enrichissement préalable

- achat de minerai par Decazeville à la Compagnie d'Aubin (minerai de Cadayrac, un comble (!), mais justifié par des impératifs industriels...)

- importation de minerai (plus riche) du Périgord

- concurrence étrangère sur le marché du fer (traité de libre échange France Angleterre de janvier 1860, auquel Cabrol s'opposa en vain)

Voici un épisode peu connu de la fin de la compagnie du duc Decazes et de Cabrol. Nous sommes en 1866, devant un tribunal, celui de la Seine, et cet épisode fournit d'autres éléments que purement économiques pour expliquer les difficultés des années 1860.