La voie ferrée de la

discorde :

vignes du Cruou

et minerai, une réelle opposition

Jean Rudelle, 2018

texte, infographies et illustrations

de l’auteur

sauf mentions contraires

Remerciements

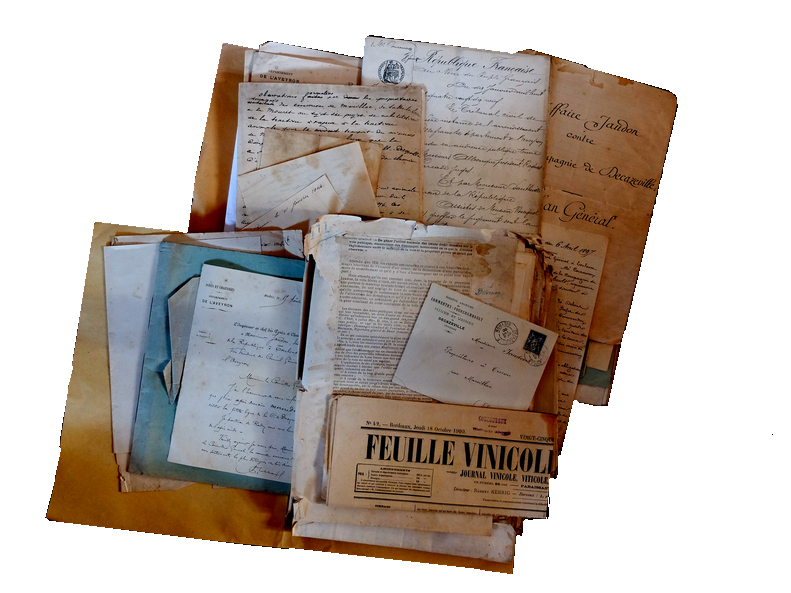

à Anne-Marie Jaudon-Merino pour la communication d’archives familiales

(documents ici cotés AMJM)

à Sophie Fraissine

pour la découverte de ces pépites.

Dans

les extraits et autres citations, nous avons conservé l’orthographe

d’origine.

Pour

la plupart des images, un clic et une meilleure résolution s'affichera.

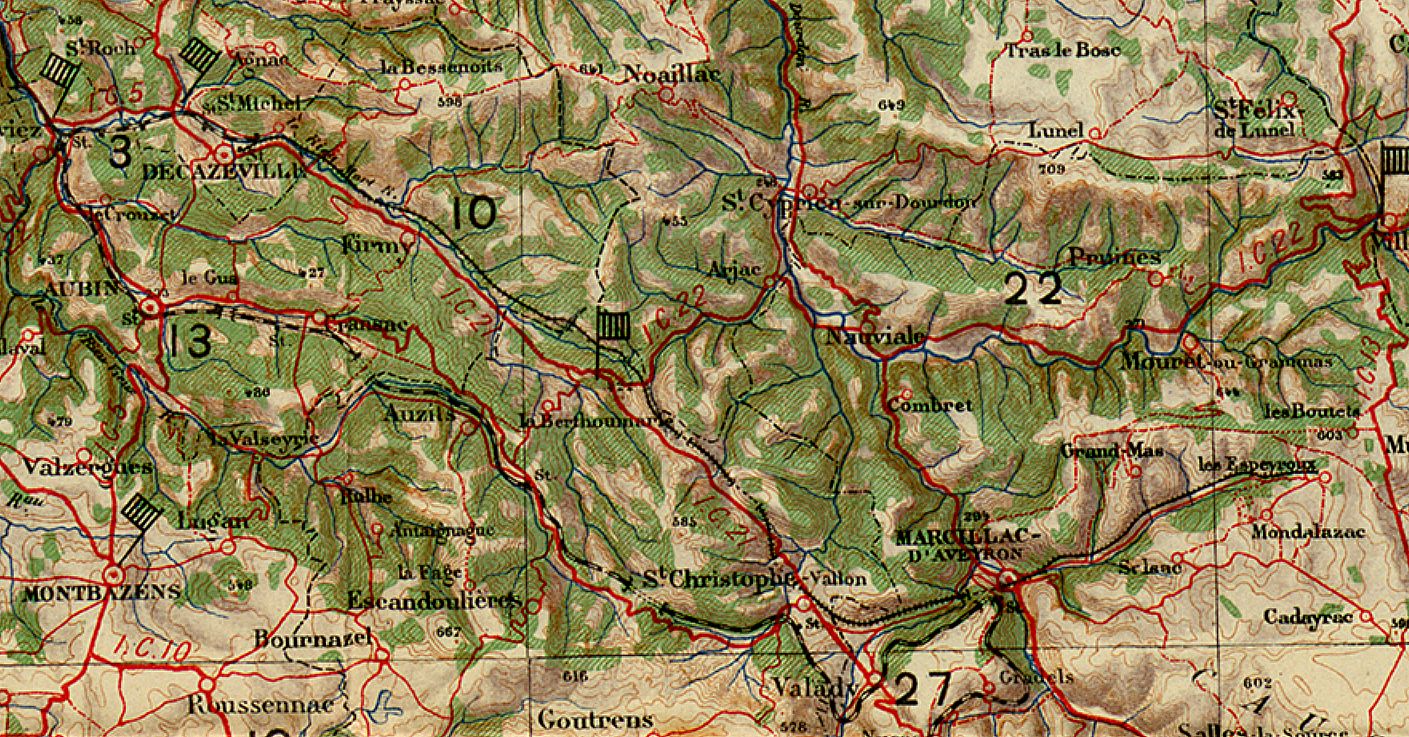

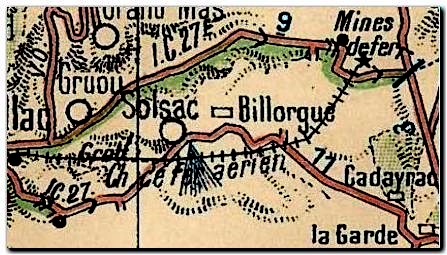

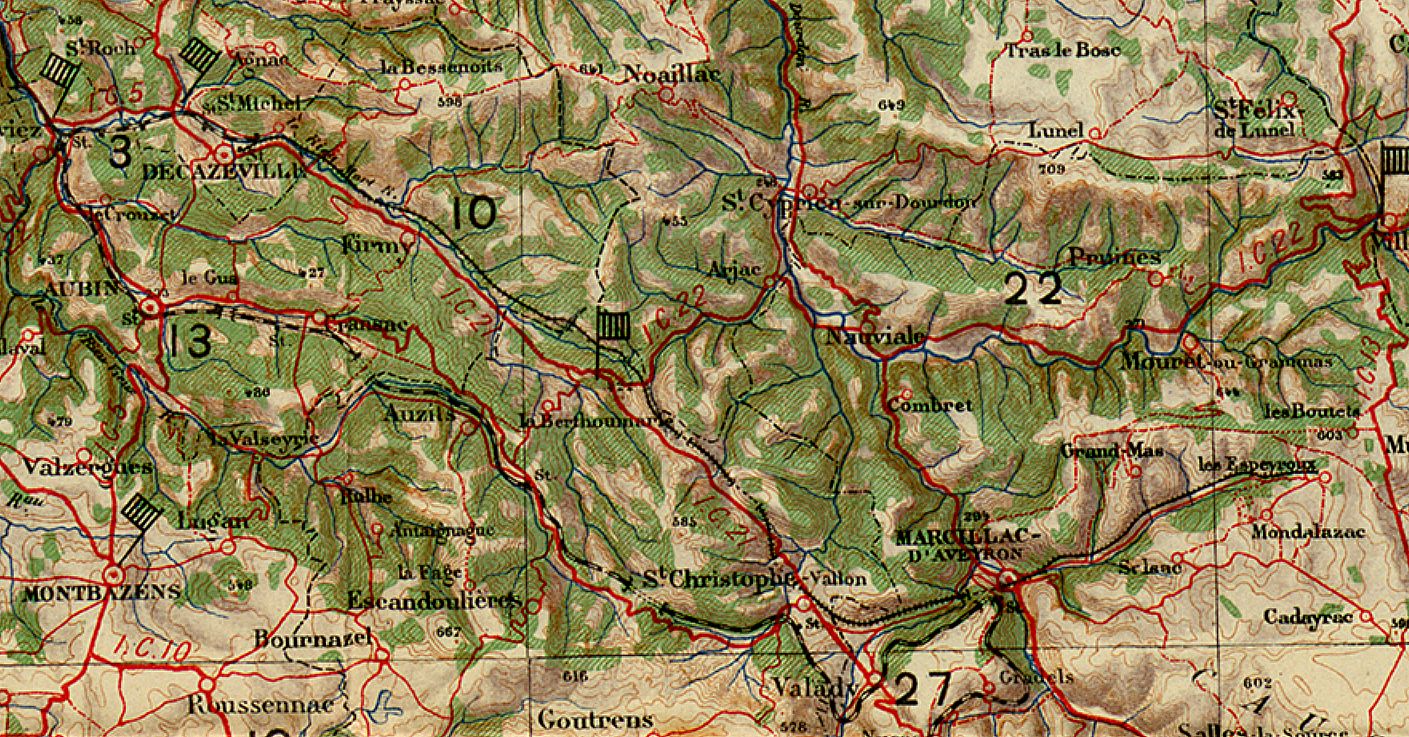

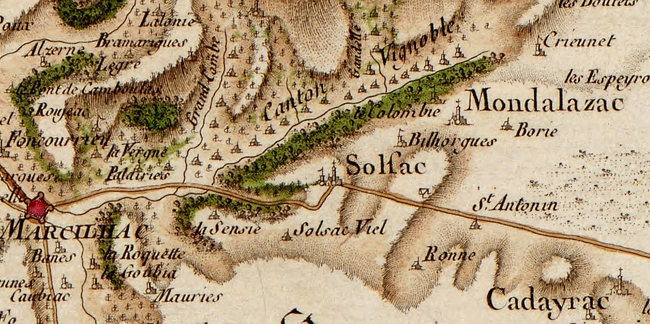

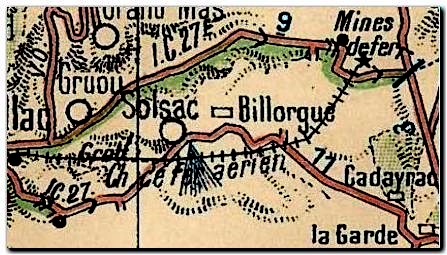

▼Les cartes

faisant mention de la voie minière du Cruou sont rarissimes. Celle-ci,

de 1929, mérite notre attention.

Publiée pour un livret de tourisme,

le graphisme de la voie minière depuis Decazeville semble différent

pour la section

Marcillac Les Espeyroux, malgré un écartement identique de 0,66

m.

voir aussi dans le menu, chapitre 8,

page cartes, carte 93

▲

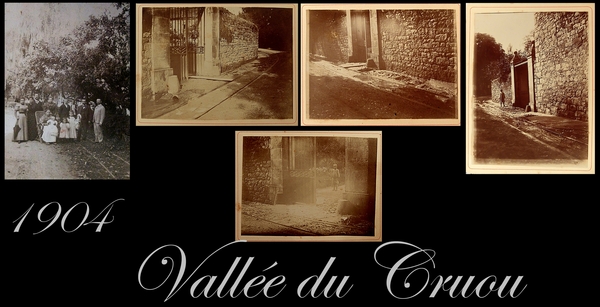

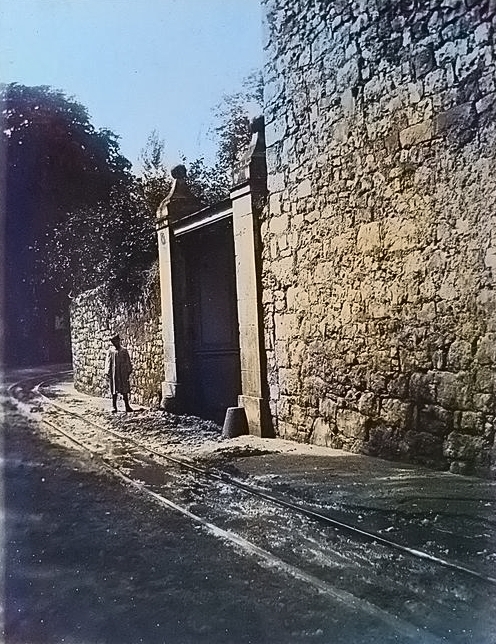

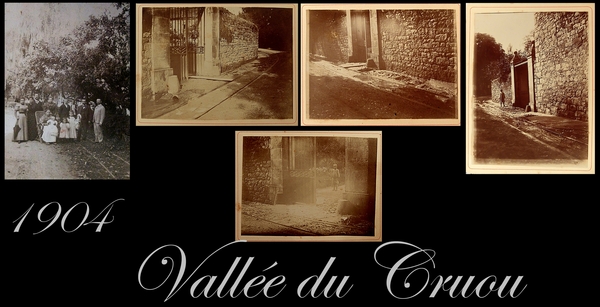

sur les versants, les vignes du Cruou

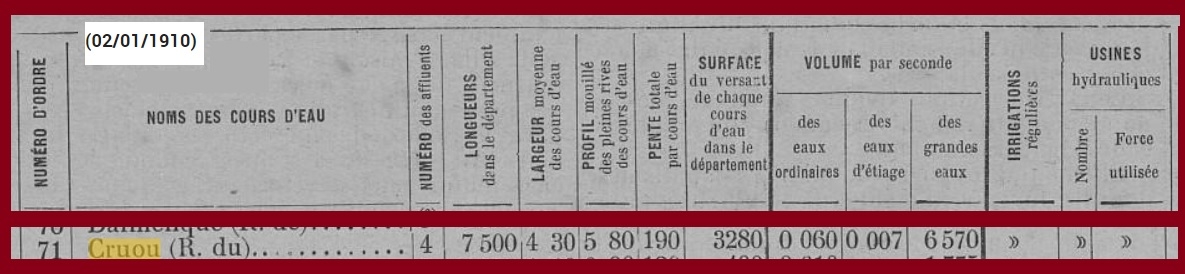

▼ 1905,

les rails toujours d'actualité...

1891,

1904 : une bonne douzaine d’années de conflits ! A la fin du XIXe

siècle, la belle vallée du Cruou se remet d’une visite du phylloxera.

Cet insecte piqueur ne fait pas beaucoup de bruit, mais ses ravages

sont bien réels. Et un autre imprévu s’annonce, visite non souhaitée,

un chemin de fer ! Une voie ferrée ? Oui, une vraie avec ses trains,

ses rails, son bruit, ses trépidations, bref tout ce que le vigneron du

Cruou ne veut pas voir au bas de ses vignes !

mur

d'images

DR,

col ANJM

clic

pour afficher

▼

▼

▼

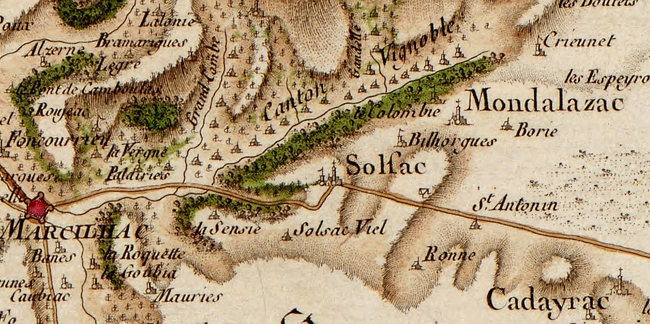

Champêtre,

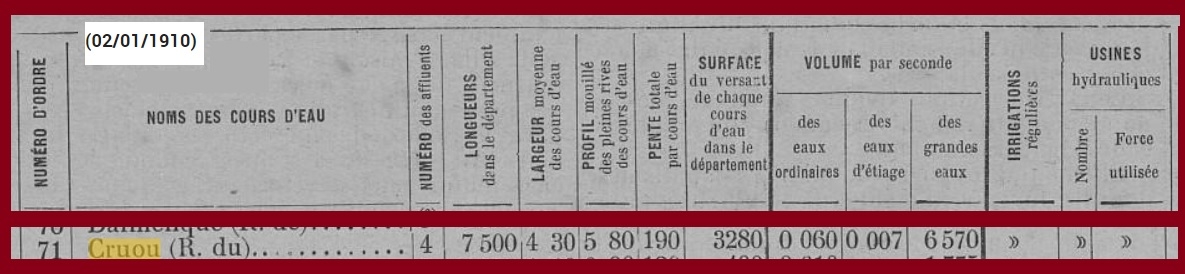

préservée, tranquille…

La vallée du Cruou n’est pas longue,

7 à 8 km tout au plus, mais très

encaissée et relativement rectiligne. Taillée dans les cailloux du

causse comtal, sur sa bordure nord, elle donne passage au Cruou,

modeste ruisseau, né vers 500 m d’altitude, et qui rejoint le Créneau à

Marcillac. Ici l’altitude n’est plus que de 280 m. On a donc compris

que la pente est raide ! Les flancs de la vallée se dressent au sud et

au nord et les profils en long ou en travers ne militent pas

particulièrement pour établir une voie ferrée. Le versant exposé au sud

est évidemment le terrain de jeu préféré des propriétaires, abandonnant

le versant exposé au nord à la forêt. De tout temps, le versant

ensoleillé connaît une activité soutenue. Les vignes sont là depuis des

siècles, les cartes peuvent témoigner s’il le fallait, et un train ne

peut pas remettre en cause ce patrimoine, pense-t-on.

▲

Carte de Cassini, extrait : exemplaire dit

Hauslab-Liechtenstein, Library of Congress, Rodez feuille 16.

Le

travail original des Cassini n'était pas coloré et celle-ci est donc

une version colorisée de ce travail fameux. Il existe d'autres versions

couleurs de cette même carte. La feuille est celle de Rodez, n° 16,

levée entre 1766 et 1768, et publiée vers 1781..

Avec les vignes, le Cruou héberge

des propriétés bâties remarquables :

importantes pour certaines fermes, ou très cossues pour d’autres. La

bourgeoisie de Rodez fréquente la vallée et tient à se montrer. Que ce

soit donc pour l’exploitation des ressources ou pour une villégiature

estivale, le Cruou ne souhaite pas trop connaître un passage intensif.

Et d’ailleurs cette vallée est un bout du monde. La route, c'est à dire

le chemin,

qui y conduit depuis Marcillac ne va pas très loin, vers Cruou haut.

Seuls quelques mauvais chemins étroits permettent ensuite de rejoindre

le causse. Et c’est toute cette vie champêtre que le minerai de fer

veut remettre en cause ?

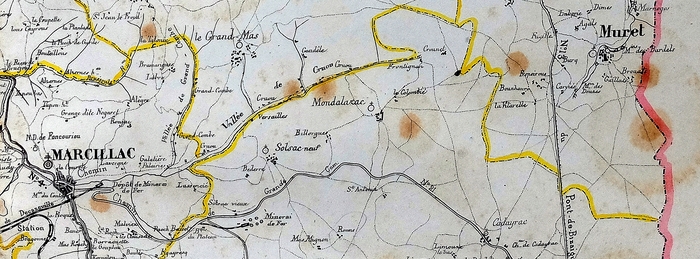

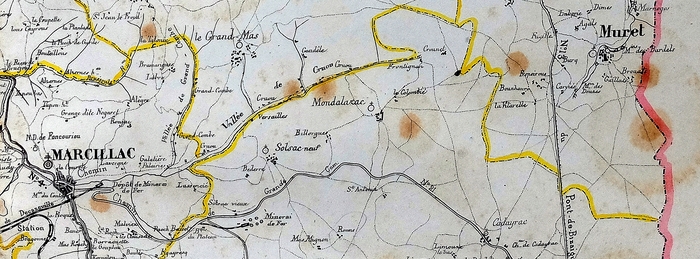

▲

Atlas paroissial Mgr Bourret, vers 1880, paroisse de Mondalazac.

Archives diocésaines, Rodez

Ferals, le hameau au départ de la

vallée, sur l’extrême limite du

causse est le siège depuis plusieurs décennies de la mine de minerai de

fer. Cette exploitation, la plus importante du causse, appartient

depuis 1892 à Commentry-Fourchambault. La société en place à

Decazeville

active les hauts-fourneaux, ayant repris les actifs et passifs de la

Société nouvelle des houillères et fonderies. Cette dernière, en 1865,

prenait la place de la toute première société, celle du duc Decazes,

née en 1826, et en état de faillite. Commentry-Fourchambault ajoutera

Decazeville à sa raison sociale. Si Commentry va donc être un acteur de

la discorde, la société ne fait que poursuivre ici un projet précédent

qui n’est pas de son initiative, la voie du Cruou étant déjà dans les

classeurs.

▲le

Cruou modeste ruisseau, mais ses crues peuvent être importantes !

▲Atlas

cantonal, Lacaze Clergue, vers 1860

▲

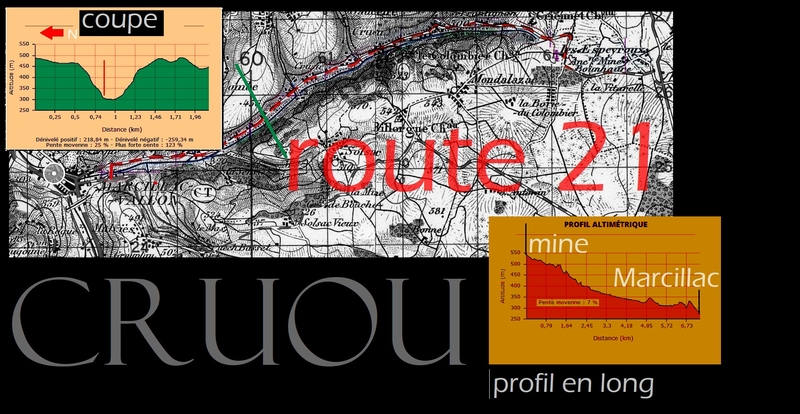

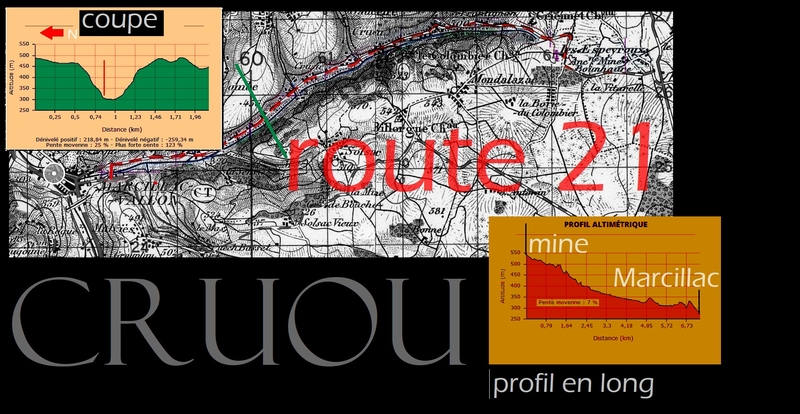

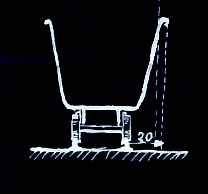

Coupe et profil en long difficiles pour une voie

ferrée, surtout dans la partie haute de la vallée

Pourquoi

une voie ferrée ?

L’analyse de la situation est simple

: le minerai de fer est extrait

sur le causse, à Ferals. Il doit rejoindre, 7 ou 8 km plus loin et 250

m plus bas, la gare minière de Marcillac, avant un départ par voie

ferrée minière vers Decazeville. Cette voie minière privée existe

depuis 1856. C’est celle qui emprunte les deux ouvrages remarquables du

parcours, le Pont Rouge à Marcillac et le fameux pont Malakoff, dans la

vallée de l’Ady. Mais faire descendre 100 à 200 tonnes de minerai

quotidiennement est un exercice très délicat : les chemins du causse ne

permettent que difficilement le passage des charrois, surtout en hiver.

Les conflits sont nombreux entre transporteurs, administration et la

Compagnie. Les besoins de minerai en  augmentation vers 1890 nécessitent

un tout autre moyen de transport. Et ce moyen ce sera donc une voie

ferrée.

augmentation vers 1890 nécessitent

un tout autre moyen de transport. Et ce moyen ce sera donc une voie

ferrée.

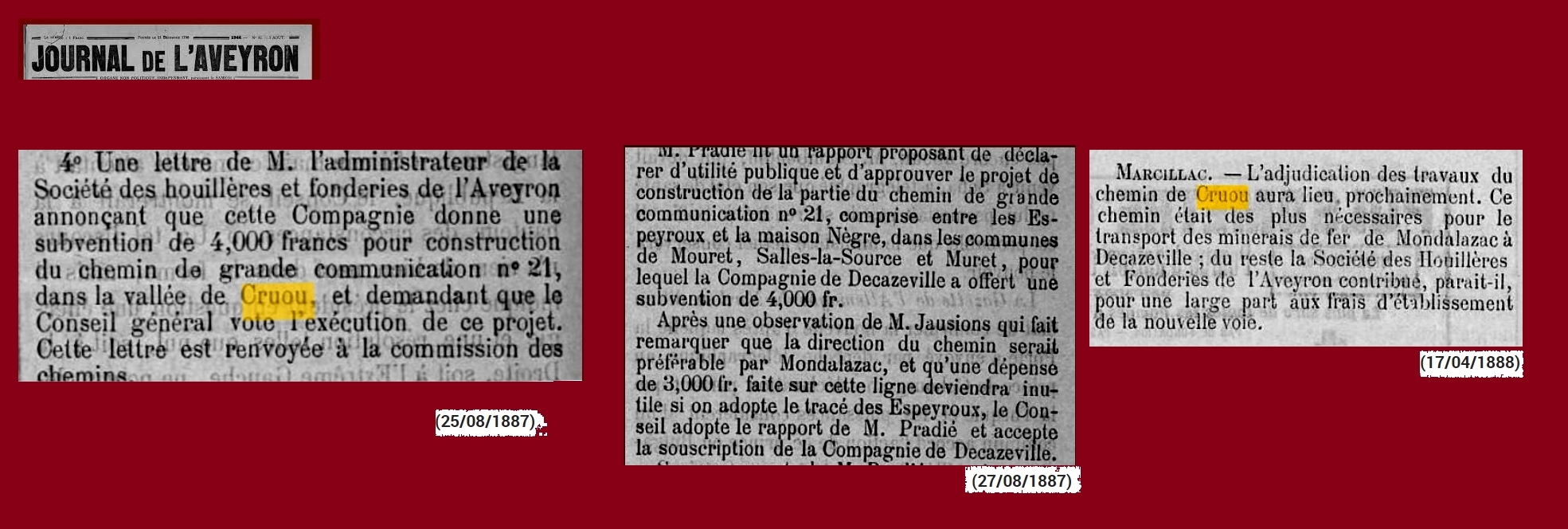

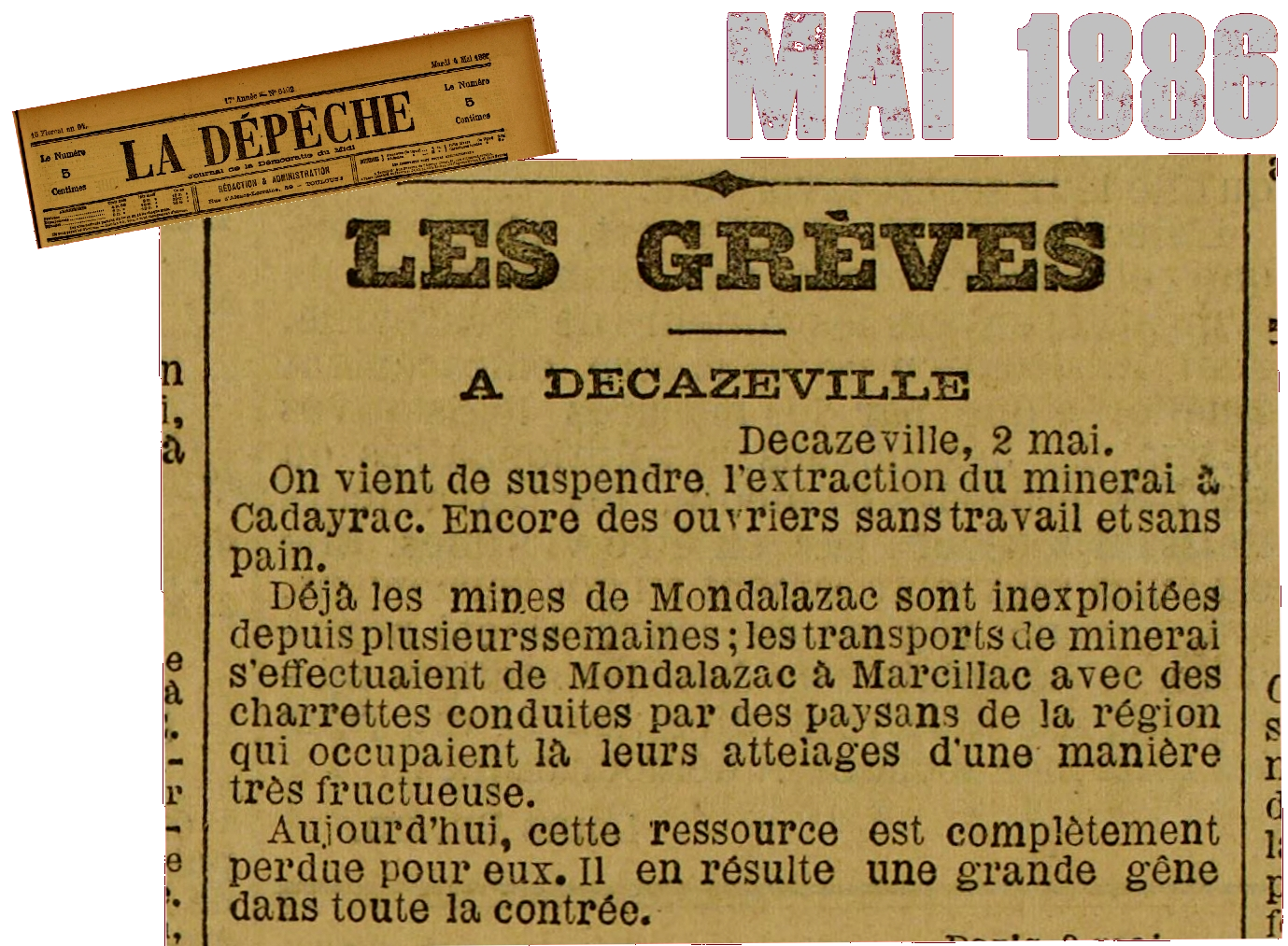

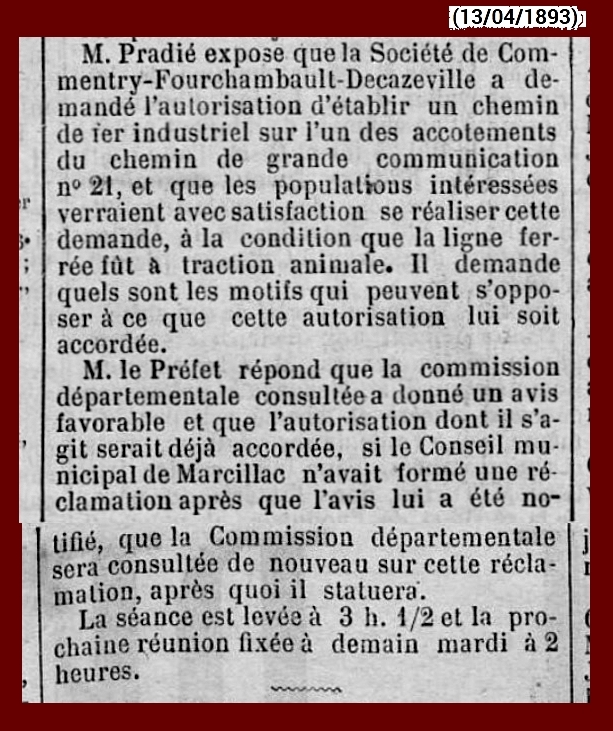

◄ Journal de l’Aveyron

1891, le projet

La vallée existe, tracée presque

pour cela, de Ferals à

Marcillac. Il suffit de viabiliser correctement la partie haute pour

permettre la liaison. Le projet fait donc très naturellement son

apparition en 1891. Mais plusieurs années auparavant, Decazeville avait

insisté pour que la route 21 débouche à Ferals, en 1887 par

exemple. Le Journal de l’Aveyron

s’était fait l’écho de ces demandes.

Mais on notera que nulle voie ferrée n’était alors annoncée… (par

prudence ?)

Le 15 juillet 1891 une demande

d’établissement de voie ferrée en

accotement est présentée au préfet par M. Gastambide, administrateur de

la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron. Six mois plus

tard, le 17 décembre 1891, l’agent-voyer d’arrondissement, Monsieur

Albrespy, présente son rapport, 7 pages, qui sera proposé après visa au

préfet le 18 décembre par l’agent-voyer en chef de Rodez. Son intitulé

mentionne « l’autorisation d’établir sur

l’accotement du chemin de

grande communication N° 21 (embranchement) une petite voie ferrée de

0m,66, pour y faire circuler des wagonnets pour le transport des

minerais de fer… ». M. Gastambide « a fait connaître son intention de

s’entendre avec le service vicinal pour l’exécution des travaux

d’élargissement nécessaires dans les parties du chemin où la largeur

actuelle est insuffisante … ».

Dans son rapport l’agent-voyer

évoque la somme de 2000 francs,

subvention spéciale payée par Decazeville pour l’entretien suite à

dégradations – « ornières profondes » - subvention qui s’ajoute à la

subvention industrielle et qui sont insuffisantes pour un entretien

normal. « En supprimant ce transport par

voitures on rentrerait ainsi

dans les conditions d’un entretien ordinaire ».

Le projet « présente les travaux à

exécuter, sur une longueur de

4.299m,34, pour régulariser le profil longitudinal du chemin et donner

à celui-ci une largeur uniforme de 6 mètres entre fossés ». Après un

rapide bilan financier, favorable « pour le département, l’Etat et les

deux communes de Mouret et Marcillac », le rapport précise « que

l’établissement et l’exploitation dans les conditions indiquées

ci-après de cette petite voie ferrée…ne présentera aucun danger ni

aucun inconvénient pour la circulation ». Suivent les vingt articles

proposés au préfet pour son arrêté.

Le dernier paragraphe du rapport

ajoute enfin la mention suivante : «

nous ne voyons aucun inconvénient à ce que l’autorisation demandée soit

accordée sans attendre l’approbation de ce projet » (par la Compagnie).

En faisant dès 1892 ces travaux, la Compagnie se « libèrerait de la

subvention industrielle de 1890 ». Il faut donc bien comprendre que si

Decazeville a contribué au financement des travaux, ce n’était aussi

que par l’utilisation des subventions industrielles que la Compagnie

devait en tout état de cause verser.

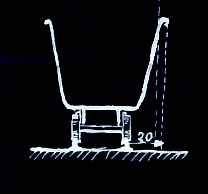

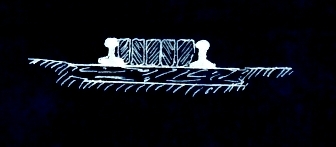

◄ Wagonnet du

Cruou. Son gabarit est semblable à celui des wagons

miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville.

◄ Wagonnet du

Cruou. Son gabarit est semblable à celui des wagons

miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville.

Un

wagon porte 4800 kg de minerai et 115 tonnes arrivent ainsi

chaque jour à Marcillac.

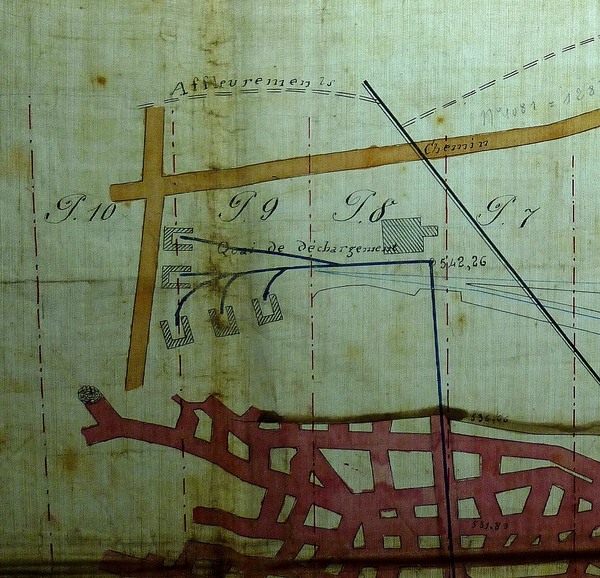

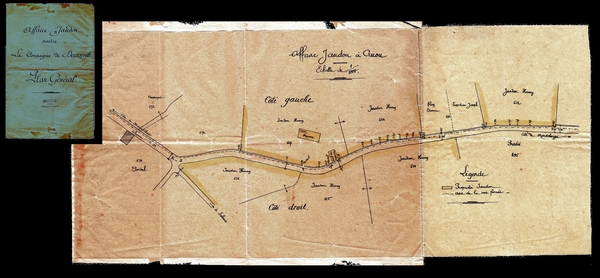

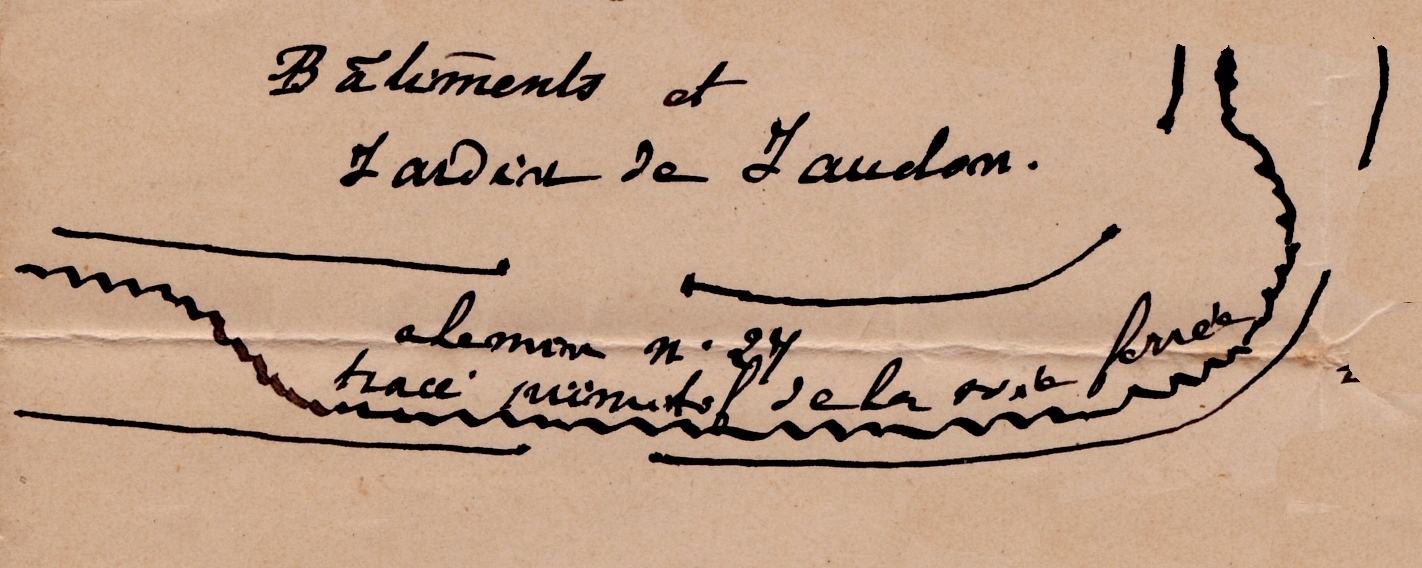

Plan,

col ANMJ

Sans entrer ici dans trop de

détails, le projet s’étend sur une

longueur de 7.310 m. La voie de 66 cm entre rails, posée à gauche -en

remontant la vallée- du

chemin 21, a son axe distant de 2,62 m de l’axe du chemin. Cette

disposition fait que l’axe du rail extérieur est exactement à 2,975 m

de l’axe du chemin, donc au plus près du bord, avant le fossé. On verra

par la suite les conséquences de cette disposition. « Posée sans

saillie ni dépression, la voie n’altèrera en rien le profil

longitudinal du chemin ». Au droit des portes et autres passages, « les

rails seront compris dans un pavage… ».

▲pavage entre rails au droit des

issues.

Cette disposition, assez logique et utile, sera pourtant source

de difficultés car un réel obstacle à l’écoulement normal des eaux.

Plan, col ANMJ

Pour son exploitation, « le nombre

de wagons composant un train sera de

douze au maximum (paragraphe 10), et tous les wagons, sans exception,

seront munis de freins (paragraphe 13) …Les chevaux seront toujours

dans la voie et au-devant du train, tant à la descente qu’à la montée »

(14). D’autres dispositions règlent le

stationnement et l’éclairage des

trains.

Le rapport de M. Albrespy, motivé et

précis, est donc visé par

l’agent-voyer en chef et transmis au préfet. Et, assez étrangement, il

va être absent de l’actualité pour près d’un an et demi. Il est vrai

que quelques formalités sont nécessaires avant tout travail de terrain

: accord de la Compagnie et transmission aux élus et administration.

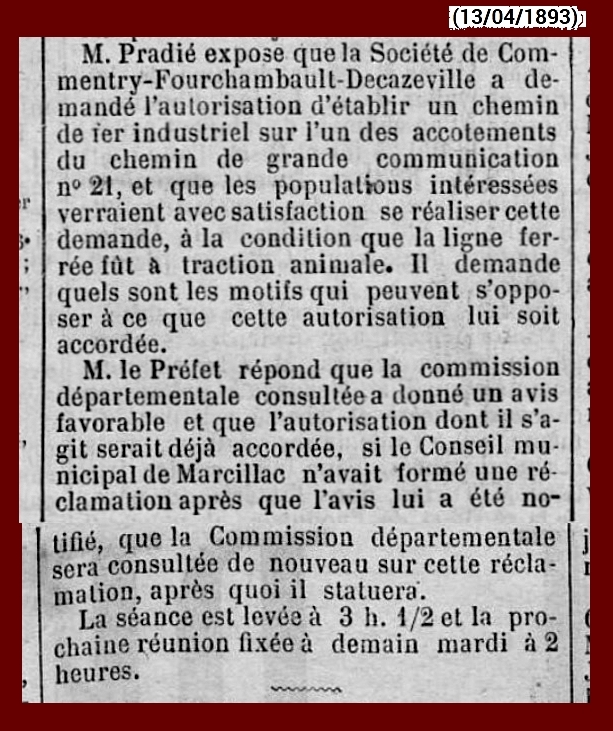

Lors de la réunion du Conseil Général d’avril 1893, le conseiller

Pradié du canton de  Marcillac – le maire est alors M. Frédéric

Mérican* - interroge le préfet sur cette lenteur qui déclare

attendre les suites d’une réclamation de la commune de Marcillac. Il

est aussi expressément dit que la traction sera animale. Ce point

particulier est important. Un courrier de l’ingénieur en chef des ponts

et chaussées, Arthur Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme

à Henry Jaudon, propriétaire au Cruou.

*

Monsieur Mérican est le beau-frère de M. Perrot, agent-comptable de la

compagnie de Decazeville, un détail mentionné par H. Jaudon dans une

note de

travail. Ce détail peut être une explication du soutien (très modéré)

du

maire à la cause des vignerons du Cruou d'où une lenteur

administrative pour ne pas froisser

Commentry…

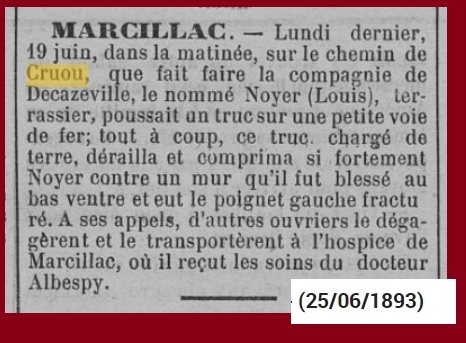

Dès les semaines suivantes les

travaux sont en cours, ou se

poursuivent. Et jusqu’à présent nulle discorde importante ne vient

contrarier l’avancement du projet.

Le 2 juin 1893 le préfet de

l’Aveyron signe l’arrêté (n° 3983)

autorisant l’établissement de la « petite voie ferrée ». Le texte

précise l’engagement de Commentry de prendre en charge « tous les frais

nécessaires », engagement pris le 30 décembre 1892. La déclaration

d’utilité publique est prononcée, à condition que « la traction n’y

serait faite que par des animaux ». Le cahier des charges compris dans

le texte reprend les dispositions du rapport de 1892, comme

l’obligation de ballast dans l’entre-voie, la durée maximale de

stationnement d’un train sur la voie, une heure, ou l’entretien voie et

fossés à charge de la Compagnie, « à perpétuité », est-il écrit.

Marcillac – le maire est alors M. Frédéric

Mérican* - interroge le préfet sur cette lenteur qui déclare

attendre les suites d’une réclamation de la commune de Marcillac. Il

est aussi expressément dit que la traction sera animale. Ce point

particulier est important. Un courrier de l’ingénieur en chef des ponts

et chaussées, Arthur Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme

à Henry Jaudon, propriétaire au Cruou.

*

Monsieur Mérican est le beau-frère de M. Perrot, agent-comptable de la

compagnie de Decazeville, un détail mentionné par H. Jaudon dans une

note de

travail. Ce détail peut être une explication du soutien (très modéré)

du

maire à la cause des vignerons du Cruou d'où une lenteur

administrative pour ne pas froisser

Commentry…

Dès les semaines suivantes les

travaux sont en cours, ou se

poursuivent. Et jusqu’à présent nulle discorde importante ne vient

contrarier l’avancement du projet.

Le 2 juin 1893 le préfet de

l’Aveyron signe l’arrêté (n° 3983)

autorisant l’établissement de la « petite voie ferrée ». Le texte

précise l’engagement de Commentry de prendre en charge « tous les frais

nécessaires », engagement pris le 30 décembre 1892. La déclaration

d’utilité publique est prononcée, à condition que « la traction n’y

serait faite que par des animaux ». Le cahier des charges compris dans

le texte reprend les dispositions du rapport de 1892, comme

l’obligation de ballast dans l’entre-voie, la durée maximale de

stationnement d’un train sur la voie, une heure, ou l’entretien voie et

fossés à charge de la Compagnie, « à perpétuité », est-il écrit.

Modifications, contestations

L’apparition très concrète des rails

dans la vallée va évidemment

permettre à des contestations de se faire jour. Le 25 août 1893

l’agent-voyer inspecteur Delpous propose au préfet une modification de

son arrêté. La commune de Marcillac a demandé le 20 août que sur sa

commune, la voie soit établie sur l’accotement droit, et non gauche, «

afin de permettre aux propriétaires riverains de continuer à adosser

leurs chars aux talus des vignes et de traiter amiablement avec un ou

plusieurs d’entre eux qui font de cette modification la condition

absolue de la cession volontaire de leurs terrains ». La présence de

gros noyers à droite, en surplomb du chemin, peut également être source

de difficultés, mais la proposition n’en fait pas une clause

suspensive. Aucune modification n’est proposée sur les communes de

Mouret et Salles-la-Source.

Le 26 août 1893 l’arrêté 7087

modifie comme demandé les articles 1 et 8

du texte du 2 juin 1893.

L’année 1894 débute mal pour la

tranquille vallée du Cruou. La voie

ferrée pose quelques problèmes aux riverains. Un rapport de quatre

pages de M. Delpous, daté du 3 janvier, fait un constat : ses démarches

pour concilier les points de vue du conseiller général Pradié et de

Commentry n’ont pas réussi. Le conseiller avait écrit au préfet le 7

novembre précédent et la Compagnie répondait le 24 novembre suivant. Le

changement de sens, avec circulation à droite est un danger. La

manœuvre des freins des wagonnets s’avère délicate* et la sûreté des «

freinteurs » (sic) est en cause. Après exposé de

plusieurs motifs il

écrit : « la voie ferrée placée sur la

rive droite du chemin

présenterait pour la circulation plus d’embarras et de dangers que

placée sur la rive gauche » …Le problème n’était pas identifiable

auparavant car les dispositions techniques des wagonnets n’étaient pas

connues. Il propose donc de rapporter les modifications du 26 août et

de revenir au texte initial du 2 juin.

*

Il semble bien que la raison principale de circuler

partout à gauche était un motif d’économie, « pour

ne pas changer les wagons munis de freins fonctionnant à gauche ».

Remarque

portée par H. Jaudon dans une note.

▲

à droite ou à gauche ?

Ces modifications et annulations

successives ont peut-être eu un air de

désordre. Et pour ajouter une difficulté à une autre, pour la première

fois, un tout autre sujet apparaît. « Nous ne discuterons pas non plus

si le passage des convois contre les caves des habitants de la vallée

du Cruou sera une cause de trouble pour le vin qu’elles pourront

contenir et le feront tourner à l’aigre. Cette allégation est étrangère

à nos attributions …Nous ne nous opposons pas cependant à ce qu’en

regard du château de M. Jaudon, la petite voie ferrée soit transportée

sur la rive droite du chemin…puisque dans cette partie, il ne sera pas

nécessaire de manœuvrer les freins. »

Le 6 janvier, reconnaissant le

bienfondé des réclamations de Commentry,

le préfet donne suite en rapportant, arrêté 8018, son arrêté du 26 août

1893. La voie passera -reviendra- donc à gauche ! « Toutefois la

voie ferrée pourra

être transportée sur le coté droit du chemin lorsqu’elle gênera trop

l’accès des habitations riveraines placées sur le coté gauche. En ce

cas des autorisations spéciales seront délivrées à la Compagnie ». Ce

paragraphe de l’arrêté répond évidemment à la demande de M. Jaudon,

mais la généralise éventuellement à d’autres demandeurs. On

notera aussi que Monsieur le préfet, bien évidemment, ne prend

nullement position sur la question du trouble des vins ! La question

n’entre pas officiellement dans ses compétences administratives …

Fin janvier, on ne peut encore

évoquer une discorde, mais les

difficultés se précisent. Le 31 janvier, M. Jaudon reçoit une lettre de

dix propriétaires qui lui proposent de rédiger une pétition contre la

Compagnie, « à transmettre à sa connaissance…

». Ils font état « des

grands préjudices qu’elle occasionne ». Et les détails ne manquent pas

: « en novembre et décembre il a échappé des caisses pleines à quatre

reprises, dont deux…ont déraillé et sont venues se briser devant notre

portail… ». « Le 24 janvier il en est descendu une autre pleine lancée

à toute vitesse qui une seconde de plus tuait le petit Hot, âgé de 7

ans…

Le convoi qui descend quatre fois par jour lourdement chargé de

quatre, six à huit caisses, grande vitesse et sans chevaux ; on prétend

que les conducteurs font cela de par eux-mêmes depuis environ un mois.

Cela donne une telle secousse que les maisons tremblent et dans les

caves on croirait à un tremblement de terre ; de telle sorte que dans

les meilleures caves le vin est tourné et trouble… La route n’est plus

entretenue vu qu’il n’y a plus de cantonnier… ».

La situation semble donc échapper

totalement à la Compagnie. Evoquer

des convois sans chevaux est parfaitement effrayant ! La missive se

termine par les noms des propriétaires, « connaissant votre généreuse

bonté, nous venons à vous en toute confiance… ».

Pour résumer : il y a danger, le vin

tourne, les accidents nombreux et

l’entretien est inexistant !

On aura compris que dorénavant les

motifs

de discorde et d’opposition sont parfaitement établis. Il y a en sus

des roues de char cassées dans la voie, mais aussi des situations plus

graves.

« Un wagon a échappé chargé de

débris de terre et de pierres d’environ

un kilomètre à grande vitesse… (17 septembre 1893)

Un autre wagon chargé de charbon a

échappé à la gare le 9 décembre…est

venu se briser sur le portail…a manqué à tuer mes bestiaux, moi et ma

famille, venant de la foire de Marcillac

Le 24 janvier 1894…trois

échappements...

Le 29 décembre 1893 un porc a engagé

une jambe dans le rail et la cassé

(la bête a due être égorgée sur place)

Ma maison se trouve la plus

rapprochée de la voie et que cest hiver je

suis été malade, qu’il a été reconnu que ma maladie s’est prolongée par

suite du grand bruit vu que je tremble fort dans mon lit quand le

convoi passe.

Un grand préjudice pour rentrer ou

sortir mes fourrages. Un char est

obligé de se placer sur la voie et quand le convoi passe il est obligé

de se retirer à moitié chargé…

Echappement de trois wagonnets à 2

reprises chargés partant de la

carrière à Frontignan sur le parcours de 1 kilomètre se sont déraillé…

».

Dès ses débuts d’exploitation, la

voie ferrée du Cruou va donc créer

beaucoup de difficultés pour les riverains et bien évidemment pour

Commentry. Le choix des plaignants de faire appel à Henry Jaudon est

assez naturel : propriétaire dans la vallée, il connaît parfaitement ce

pays. Ses compétences juridiques en font, de plus, un parfait

faire-valoir auprès de Commentry.

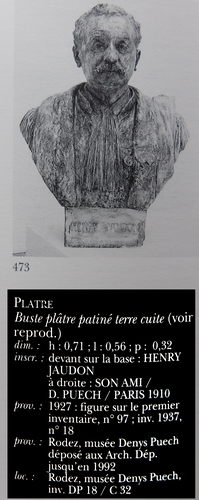

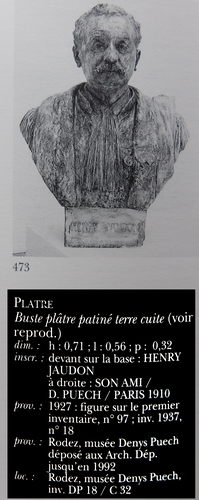

◄

Henry

Jaudon, Buste

par Denys Puech

In

Denys PUECH, 1854-1942, Musée Denys Puech, Rodez, 1993

Monsieur

Jaudon va répondre à la

demande et son implication sera forte !

Henry Jaudon n’est pas inconnu sur

la Route du fer.

Henry Jaudon n’est pas inconnu sur

la Route du fer.

Le 16 septembre

1897, alors conseiller général du canton de Marcillac, il est l’un des

invités d’Elie Cabrol pour la pose de la plaque de fonte sur le viaduc

qui devait abandonner son nom de Malakoff pour François Cabrol. Il a,

comme les autres présents, signé le parchemin .

Nous n’allons pas ici reprendre le parcours de ce brillant avocat. On

pourra par exemple retrouver* son itinéraire jusqu’à la Cour de

cassation où il est nommé conseiller en 1914 dans cette

biographie. Entré dans la magistrature en février 1880, il a

alors 27 ans, il est en 1892 avocat général à la Cour d’appel de

Toulouse. En 1901, à 48 ans, il sera procureur de la République,

toujours à Toulouse, jusqu’en 1908.

Lorsque les propriétaires du Cruou

se tournent vers lui, ils font

donc appel à un magistrat expérimenté et reconnu. Pendant une dizaine

d’années, Henry Jaudon sera un adversaire redouté pour Commentry. Il va

considérablement argumenter sur des points très divers pour faire

aboutir ses demandes, touchant autant à la compétence du préfet qu’à la

conservation et le murissement des vins. Une rue de Rodez porte son nom.

*

www.courdecassation.fr/institution_1/occasion_audiences_59/debut_annee_60/discours_prononces_10745.html

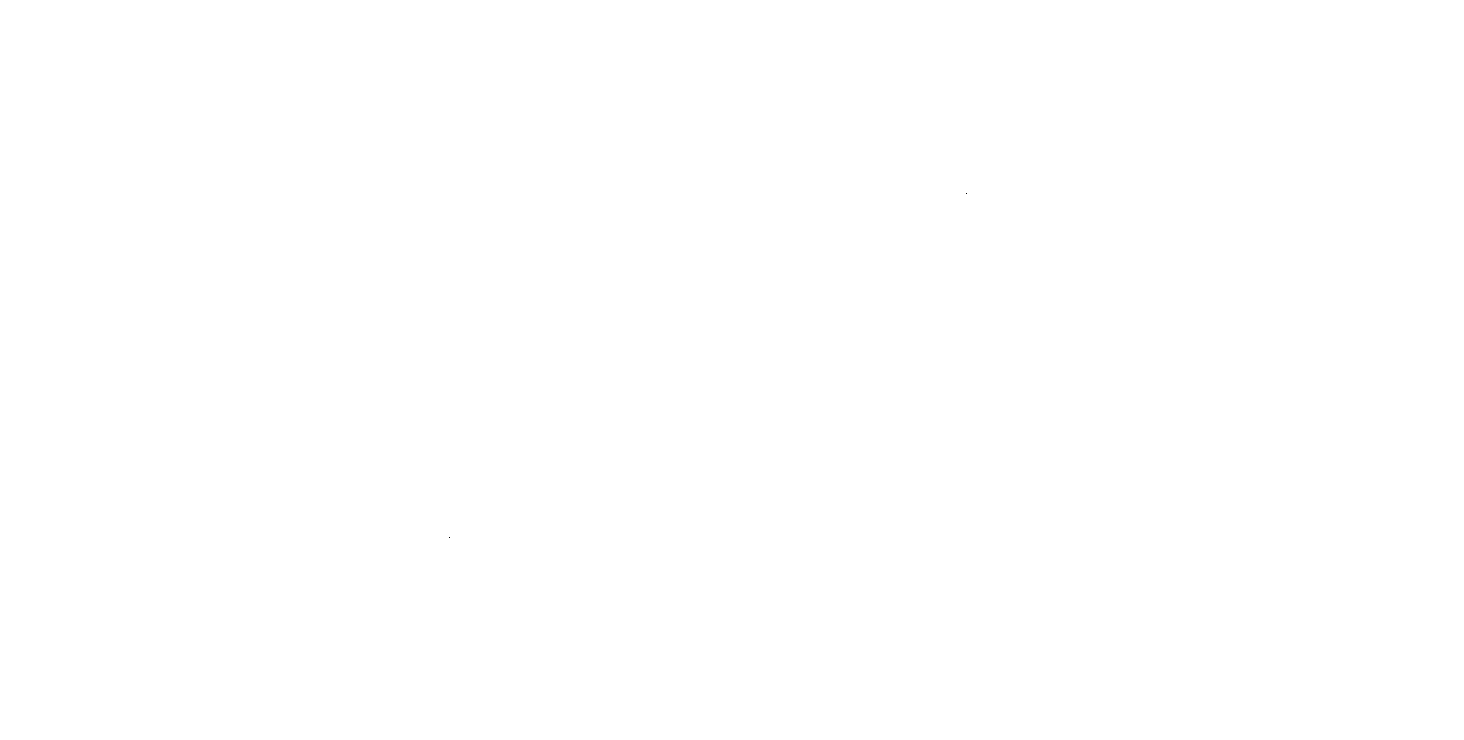

▼

Henry Jaudon, col. ANJM - (24 septembre 1894)

Le groupe

pose. Les rails prouvent que nous sommes bien en vallée du

Cruou.

Le

temps de la discorde

Quelques mois, août 1893- janvier

1894, auront donc prouvé aux

propriétaires du Cruou que le progrès peut ne pas en être un. Les

sceptiques doivent en être convaincus en se garant pour laisser dévaler

les convois chargés... Si les arguments de la Compagnie, relayés par

l’administration, ne peuvent que difficilement être contestés, et ils

ne le furent pas*, l’exécution du projet laisse apparaître pour le

moins de nombreux dysfonctionnements.

*Nous

n’avons pas trouvé mention d’oppositions

-nombreuses- préalables à l’établissement de la voie, contrairement à

ce que précise

H.

Jaudon dans plusieurs de ses notes…Le cas échéant, elles se sont donc

manifestées

discrètement…

Ces approximations dans la

conduite des trains sont assez curieuses, car la Compagnie n’est pas

particulièrement novice en la matière. Elle exploite des centaines de

kilomètres de voie minière à Decazeville, sur ses sites miniers. Depuis

1856 des trains de wagons relient Marcillac à Decazeville et nous

n’avons que rarement trouvé l’écho d’une circulation aussi calamiteuse

que celle du Cruou. L’éloignement de la mine de fer du causse des

bureaux de la Compagnie est peut-être un élément d’explication, plus

que la pente ? Loin des yeux, et donc des sanctions, on se laisse aller

à certaines facilités, malgré le handicap de la pente, au risque on l’a

vu de connaître des déraillements bien trop fréquents. Nul ne

pouvait penser qu’il serait donc vraiment très dangereux pour quiconque

de s’aventurer vallée du Cruou en 1894 ! Le risque de très mauvaise

rencontre est bien réel. On peut aussi en déduire que cet embranchement

de la Route du fer par la route 21 porte en lui, dès ses débuts, les

raisons de sa suppression. Une autre page s’écrira en 1910 avec le

transporteur aérien, un réel progrès celui-ci. Mais n’anticipons pas !

Le temps est venu de plaider puisque toute conciliation semble bien

écartée.

Acte

1 : Conseil de Préfecture

Aujourd’hui

disparue, et lointain ancêtre des tribunaux

administratifs, cette juridiction était compétente pour les litiges

touchant

aux travaux publics. Mais Henry Jaudon fera ici erreur : la voie

n’est en

rien publique. Ce n’est donc pas ici un tramway.

L’avocat général Jaudon va préciser

son argumentation tout au long de

l’année 1894. Le 21 février 1895 il dépose un mémoire au greffe du

Conseil de Préfecture à effet de condamner la Société Commentry «

par suite des dommages causés à sa propriété par l’établissement d’une

voie ferrée sur l’accotement gauche du chemin n° 21 ». Dans son

mémoire, l’exposant fait état des trépidations et ébranlements causés

par les convois, qui provoquent des dommages aux meubles et font

tourner le vin dans les caves. L’exhaussement du profil en long est

aussi contraire au cahier des charges, comme la distance de 0,30 m

entre la paroi du wagon et l’extrémité de la plateforme (1,10 m est

règlementaire). Sont aussi en cause le nombre des trains, leur longueur

et la fréquence des arrêts devant la propriété. Il évoque les accidents

et déraillements, à la descente ou la montée des trains, les saillies

des rails et fait part des témoignages reçus. « Une dernière cause de

dommages est la diminution de jouissance ou d’agrément occasionnée par

la voie ferrée et le passage des convois. Les vignobles de la vallée du

Cruou ont toujours été et depuis l’invasion phylloxérique sont

exclusivement devenus des propriétés de pur agrément ». Il demande une

indemnité de 10000 francs ou à fixer par expert.

Le Conseil de Préfecture va statuer

sur le mémoire dans ses séances du

31 juillet et 3 août 1895. M. Jaudon a été entendu, ainsi que M. Alaux

avocat de Commentry. La société avait déposé le 11 mars un mémoire en

réponse. Le Conseil constate « que le chemin de fer dont il

s’agit…est

non un tramway mais un chemin de fer industriel…construit en

prolongement du chemin de fer industriel à traction par vapeur

s’arrêtant à Marcillac ». Constatant que les lois attribuent

dans ce

cas aux tribunaux civils la compétence pour leurs dommages, il « se

déclare incompétent et renvoie M. Jaudon Henri à se pourvoir devant qui

de droit ». M. Jaudon avait développé la thèse

du tramway. Des dizaines

de pages, brouillons et copies de textes, documents présents dans les

archives, montrent le travail précis, méticuleux de M. Jaudon. Chaque

argument est accompagné de nombreuses notes juridiques. Cette première

phase juridique se solde donc par un échec des plaignants. Mais aucun

jugement n’a été porté.

Acte

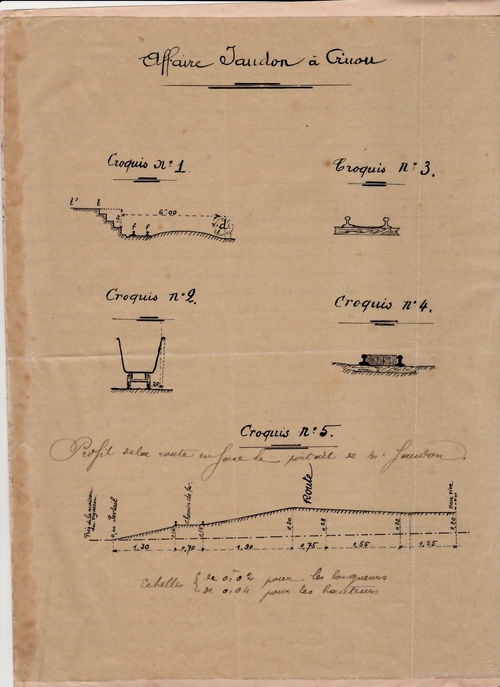

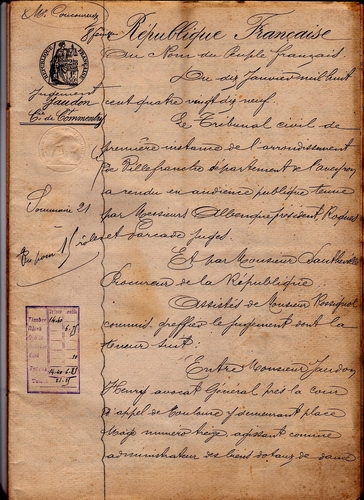

2 : tribunal civil de Villefranche

Un an plus tard, en août 1896, après

avoir admis

l’incompétence du

Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon s’adresse au

Président du tribunal civil de Villefranche. M. Coucoureux, son avoué,

dépose sa requête datée du 30 septembre 1896. Le dossier a désormais

une vie propre sous le numéro 6926.

La demande reprend les griefs

exposés devant le Conseil de

Préfecture : dommages causés par les passages et trépidations, dommages

aux récoltes, difficultés d’accès aux propriétés, exhaussement abusif

du chemin, circulation des eaux, implantation trop proche des limites,

accidents divers, position des rails et enfin « incommodité énorme ».

Tout est dit en trois pages de

requête. H. Jaudon constate également

l’absence de conciliation, mentionne l’urgence, et demande au tribunal

une condamnation à 20.000 francs de dommages intérêts.

Le tribunal juge l’affaire le 6 juin

1897. Après exposé des attendus

qui reprennent les remarques du plaignant, il demande une expertise

pour vérifier « l’existence du préjudice » et

fixer « l’indemnité qui

peut être due ». Trois experts interviennent, un

ingénieur, un

professeur d’agriculture et un agronome. Le rapport de ces experts, 36

pages, est enregistré à Villefranche le 12 janvier 1898.

Un an plus tard, en août 1896, après

avoir admis

l’incompétence du

Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon s’adresse au

Président du tribunal civil de Villefranche. M. Coucoureux, son avoué,

dépose sa requête datée du 30 septembre 1896. Le dossier a désormais

une vie propre sous le numéro 6926.

La demande reprend les griefs

exposés devant le Conseil de

Préfecture : dommages causés par les passages et trépidations, dommages

aux récoltes, difficultés d’accès aux propriétés, exhaussement abusif

du chemin, circulation des eaux, implantation trop proche des limites,

accidents divers, position des rails et enfin « incommodité énorme ».

Tout est dit en trois pages de

requête. H. Jaudon constate également

l’absence de conciliation, mentionne l’urgence, et demande au tribunal

une condamnation à 20.000 francs de dommages intérêts.

Le tribunal juge l’affaire le 6 juin

1897. Après exposé des attendus

qui reprennent les remarques du plaignant, il demande une expertise

pour vérifier « l’existence du préjudice » et

fixer « l’indemnité qui

peut être due ». Trois experts interviennent, un

ingénieur, un

professeur d’agriculture et un agronome. Le rapport de ces experts, 36

pages, est enregistré à Villefranche le 12 janvier 1898.

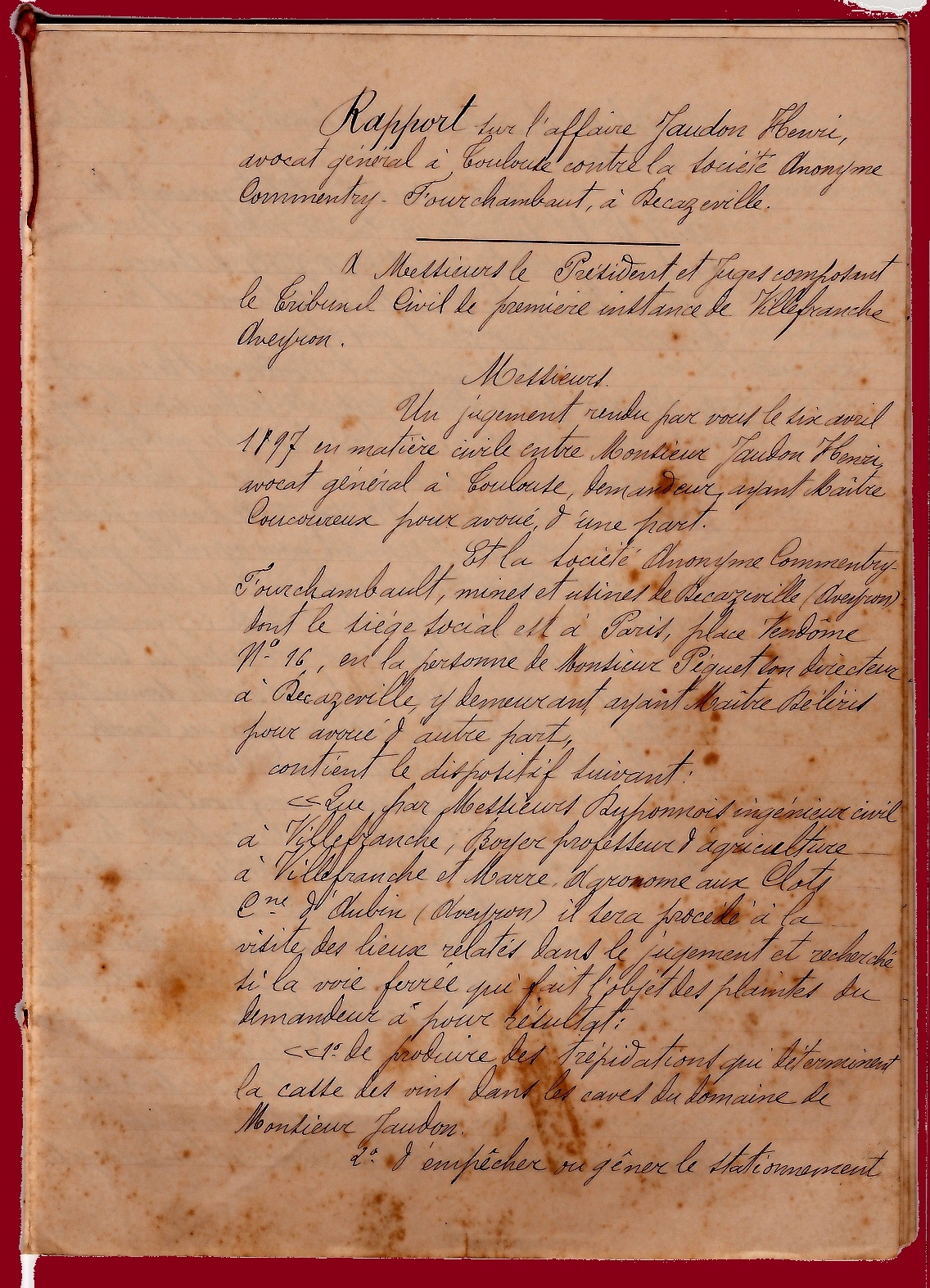

1897,

11 août. Un huissier, à la demande de la société Commentry, se

présente au domicile toulousain de M. Jaudon. Il mentionne le jugement

interlocutoire du 6 avril 1897 rendu par le tribunal de Villefranche,

signifié aux requérants (Commentry) le 18 juin 1897. Convaincus que les

demandes de M. Jaudon étaient sans fondements les administrateurs de

Decazeville n’ont pas fait appel. Mais ils tiennent par huissier à

notifier à M. Jaudon qu’ils pourront, s’ils le jugent utile, relever

appel du dit jugement. En effet, à la suite de ce jugement, les

expertises du Cruou avaient donné à M. Jaudon la possibilité

d’insinuer que le jugement était définitif, ce que conteste Commentry.

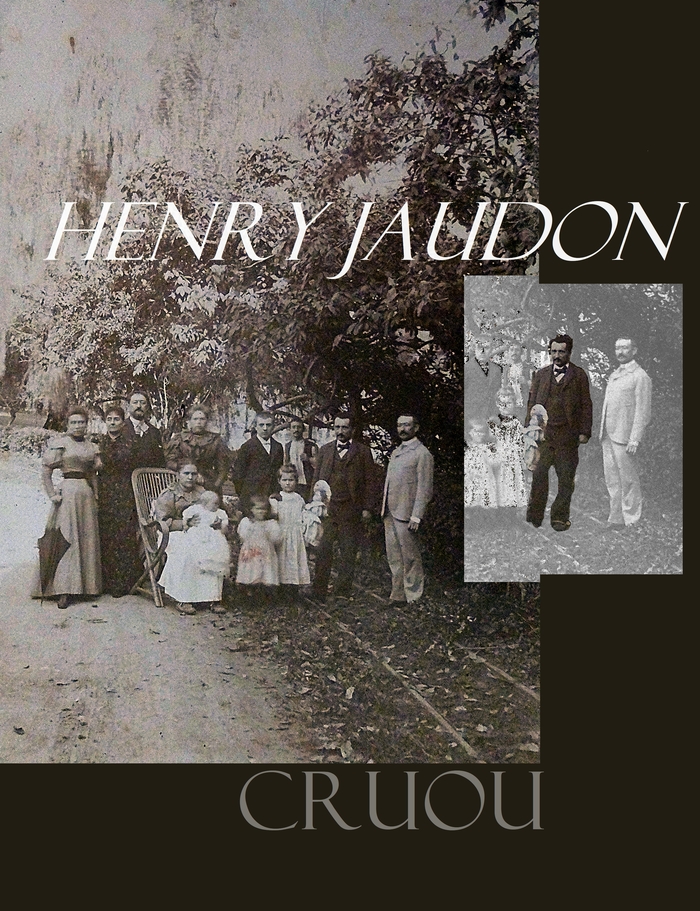

Rapport

d’experts, 1897-1898

Rechercher si la voie ferrée a pour

résultat :

- de produire des trépidations qui

déterminent la casse des vins

- d’empêcher ou de gêner le

stationnement normal des charrettes

- de gêner l’utilité normale des

issues et vérifier la distance entre

le matériel de la voie et la

propriété privée

- de modifier l’écoulement des eaux

-de créer sur le chemin des

modifications de niveau gênantes ou

dangereuses

Le jugement est signifié aux experts

le 17 juin ; ceux-ci seront sur

place au Cruou les 3 juillet (audition des témoins), 17 juillet (sans

avertir), 14 octobre et 4 novembre.

Lors de leur première visite, ils

entendent 9 témoins (un seul propriétaire ne s'était pas

associé à l'opposition générale) cités par M.

Jaudon. Ces propriétaires relatent les trépidations, les dangers

pour les animaux, les brisures de roues de char, les difficultés pour

le déchargement du fourrage, le danger pour les enfants, la

conservation du vin impossible depuis 4 ans, - « avant 1893 le vin se

conservait bien » -, les wagons chargés détachés des

convois et les

déraillements, la gêne dans la conduite des fermes, l’écrasement d’un

pied de mouton par un wagon… L’ensemble de ces témoignages figure dans

le rapport.

Ce 3 juillet, les experts ont pu

également assister à un déraillement,

évidemment non programmé (!), devant la propriété de M. Jaudon ! Dans

une

note ultérieure celui-ci pointera en conséquence « les dangers, qui

sont tels que les enfants de M. Jaudon (10 ans-6 ans-4 ans) ne

peuvent plus aller du jardin à la prairie sans être accompagnés et

qu’il faut tenir la porte du jardin constamment fermée… ».

Les experts définissent ensuite deux

maladies du vin, la casse et la

tourne, et concluent pour le Cruou à la présence de la maladie de la

tourne. « Nous pouvons donc affirmer en

toute certitude que les

trépidations, quelle que soit leur violence, fussent-elles

équivalentes, comme intensité, à une agitation énergique de la

futaille, ne sauraient en aucune façon déterminer (souligné dans le

rapport) dans un vin la maladie de la

tourne… ». L’origine de la

maladie ne peut en effet se trouver dans les trépidations. Mais

celles-ci peuvent-elle l’aggraver ?

Pour vérifier si les trépidations

peuvent favoriser le développement de

la maladie, des expériences sont menées. A la distance de 42 m pour la

cave de M. Jaudon, les trépidations sont insensibles. « Il n’est pas

permis d’attribuer aux trépidations l’influence fâcheuse que leur prête

le demandeur ».

Pour éliminer toute incertitude, il

y a prise d’échantillons de vin

malade, et les deux échantillons de M. Jaudon sont analysés à Bordeaux.

Tous les spécialistes confirment que le ferment de la maladie ne peut

être dû aux trépidations. Il doit préexister.

Les trépidations ne sont donc en

rien responsables. Le phylloxéra

présent en 1893, comme la nature des nouveaux plans peuvent expliquer

la mauvaise tenue des vins. La déposition d’un témoin dont le vin

tourne et dont la cave est à 100 m de la voie montre d’ailleurs bien

que les trépidations ne sont en rien responsables de la maladie. Une

bonne pratique des vignerons serait nécessaire pour contrer la maladie,

précise le rapport…

Le second point est abordé. Il

concerne la gêne aux charrettes. Il y a

chaque jour quatre convois pleins descendant et quatre convois vides.

Les charrettes doivent stationner à droite et cela occasionne un

surplus de transport et de temps pour rejoindre les vignes à gauche du

chemin. Un très laborieux et minutieux calcul conduit l’expert à

chiffrer le dommage à 54 f.

Le troisième sujet concerne le

blocage des issues de la propriété de M.

Jaudon.

Les deux issues de M. Jaudon sont

distantes de 30 m. Les convois sont

formés de six wagons , pour une longueur de 18 m, plus les 12 m

d’espace occupé par la file des quatre chevaux, soit 30 m au total. Les

issues sont donc fermées au passage du convoi pour 20 secondes ou ½

minute au maximum. « L’inconvénient* serait encore plus

grand si au lieu

des huit convois journaliers le chemin du Cruou à Marcillac était

encombré à chaque instant du jour, par les tombereaux nécessaires au

transport du minerai de Montdalazac. Les quatre convois descendants,

soit 24 wagons, transportent en effet à raison de 4800 kg par wagon 116

tonnes de minerai par jour. En supposant qu’on puisse transporter 3500

kg de minerai par tombereau, ce tonnage correspondrait à 33 tombereaux

descendant chargés et 33 tombereaux remontant vides qui passeraient

chaque jour devant les issues…La gêne est moins grande avec les 8

convois qu’avec les 66 tombereaux passant presque constamment et à

toute heure… »

*

Il est curieux et amusant de voir l'expert proposer un argument tout à

fait virtuel, aucun tombereau n'était passé par la vallée et cela

n'était en rien envisagé par la Compagnie. L'argument de mauvaise foi

sera évidemment pointé et rejeté par H. Jaudon devant le tribunal...

La question de l’emplacement de la

voie, trop proche pour M. Jaudon de

sa propriété est ensuite discutée. Un plan est dressé avec mention des

distances du rail extérieur à la propriété. Comme le wagon surplombe la

voie de 0,20 m, il faut aussi diminuer d’autant les valeurs. «

L’intervalle libre de 1,10 m -art. 30 de la loi du 17 juin 1880- n’a

été observé sur aucun des points de la voie ferrée faisant face à la

propriété Jaudon…La société de Decazeville soutient qu’elle s’est

conformée à l’article deux de l’arrêté préfectoral du 2 juin 1893 »

prescrivant une distance de l’axe du chemin de fer à 2,62 m de l’axe du

chemin 21.

Les experts constatent enfin qu’un

noyer a subi des frottements, il

sera abattu, et un mur est éraillé. Pour cela l’expert estime les frais

à 6 fr pour manque de récolte de noix et 3 fr pour remise en état du

mur.

Le point 4 concerne les

modifications à l’écoulement des eaux.

La voie n’est pas ballastée comme

prescrit. Les eaux entraînent entre

les rails, dans la gorge créée par le piétinement des chevaux, les

terres ravinées qui sont ensuite bloquées par le pavage au droit de

l’issue et la boue pénètre alors dans la propriété…

Une solution serait la mise en place

d’une buse par la compagnie et un

curage des boues apportées aux frais de la compagnie.

Dernier point du rapport, la

sécurité des personnes. L’entre rail est

effectivement profond, non ballasté et constitue une gêne. La compagnie

le reconnaît et propose d’indemniser les dégâts éventuels comme brisure

d’essieu ou de roues…

Pour les personnes, le danger est

moindre, mentionne le rapport, avec

la voie ferrée : le nombre de passages plus faible comparé à celui de

tombereaux éventuels diminue ce risque. Mais pour autant il faut être «

vigilant avec les enfants… ». Pour la question de la poussière, le

rapport précise qu’avec la voie ferrée il y a moins de passage de

chevaux qu’avec des tombereaux, donc moins de poussières…

Les

conclusions des experts seront les suivantes :

pas

d’indemnité pour le premier chef de réclamation, la tourne du vin

étant due à d’autres causes que la voie

pour

la gêne, 54 fr pour les quatre années 1894 à 1897

100

fr pour le noyer et la perte de récolte, 3fr pour le mur, 5 fr pour

le manque de foin

Le

total se chiffre à 162 fr.

Les

experts étaient M. Duponnois, ingénieur civil des mines à

Villefranche, M. Boyer, ingénieur agronome, professeur d’agriculture à

Villefranche et M. Marre, agronome, propriétaire agriculteur aux Clots

(commune d’Aubin).

Nous sommes évidemment bien loin des

demandes de M. Jaudon. Elles se

montaient à 20.000 francs ! Le montant en était doublé depuis la

première demande en dommages au Conseil de préfecture.

Ce rapport permet à Commentry de

déposer ses « conclusions sur rapport

d’experts ». Sans surprise, en huit pages, la

société demande au

tribunal de « rejeter toutes les demandes de

l’adversaire ».

Les conclusions de M. Jaudon donnent

lieu à un rapport imprimé de 8

pages. Elles vont évidemment dans une toute autre direction. Le

plaignant confirme l’influence des trépidations sur la tourne du vin,

et réfute les expériences mal conduites des experts. Selon lui les

experts n’ont pas connaissance des pratiques locales en matière de

vigne. Il conteste les chiffres relatifs à la gêne et produit les

siens. Concernant l’évocation de tombereaux, qui seraient plus

dommageables, M. Jaudon remarque qu’il ne serait absolument pas

possible de les voir circuler dans la vallée , la pente ne le

permettant pas, ce qui rend illégitime toute comparaison et appel à cet

argument. Les arguments déjà présentés sont tous repris et justifiés

par de nombreuses références juridiques. Un important travail a

été fait par M. Jaudon pour appuyer ses dires, travail visiblement

beaucoup plus fouillé que celui de Commentry. Il précise dans une note

une date de photographie, le 24 septembre 1894 : sur ce cliché la

voie de la compagnie était posée à droite, situation qui dura 18 mois,

de juin 1893 à décembre 1894. Cette photographie est, sauf erreur,

celle présentant le groupe : la courbure de la voie, l’éclairement,

l’absence du haut mur côté gauche bien visible sur les autres

photographies, peuvent confirmer notre analyse. Cette date permet donc

de conclure également à une date postérieure* pour les autres clichés,

la voie étant alors reportée à gauche du chemin.

*

probablement 1898 d'après A.M. Jaudon-Merino

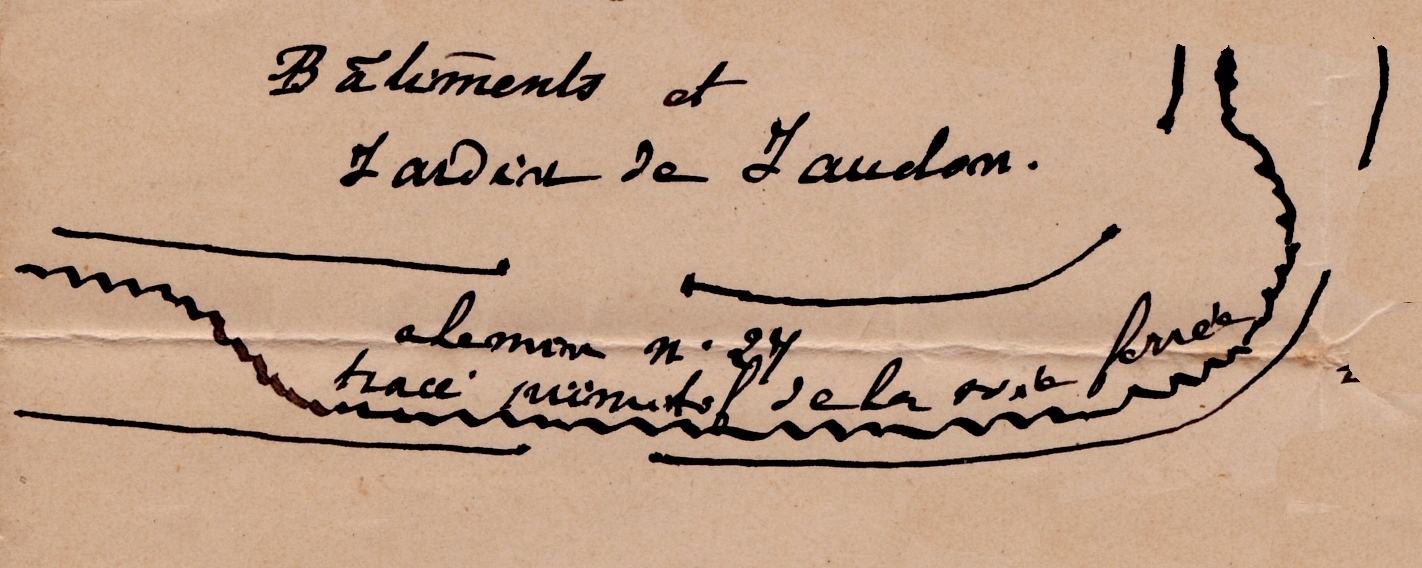

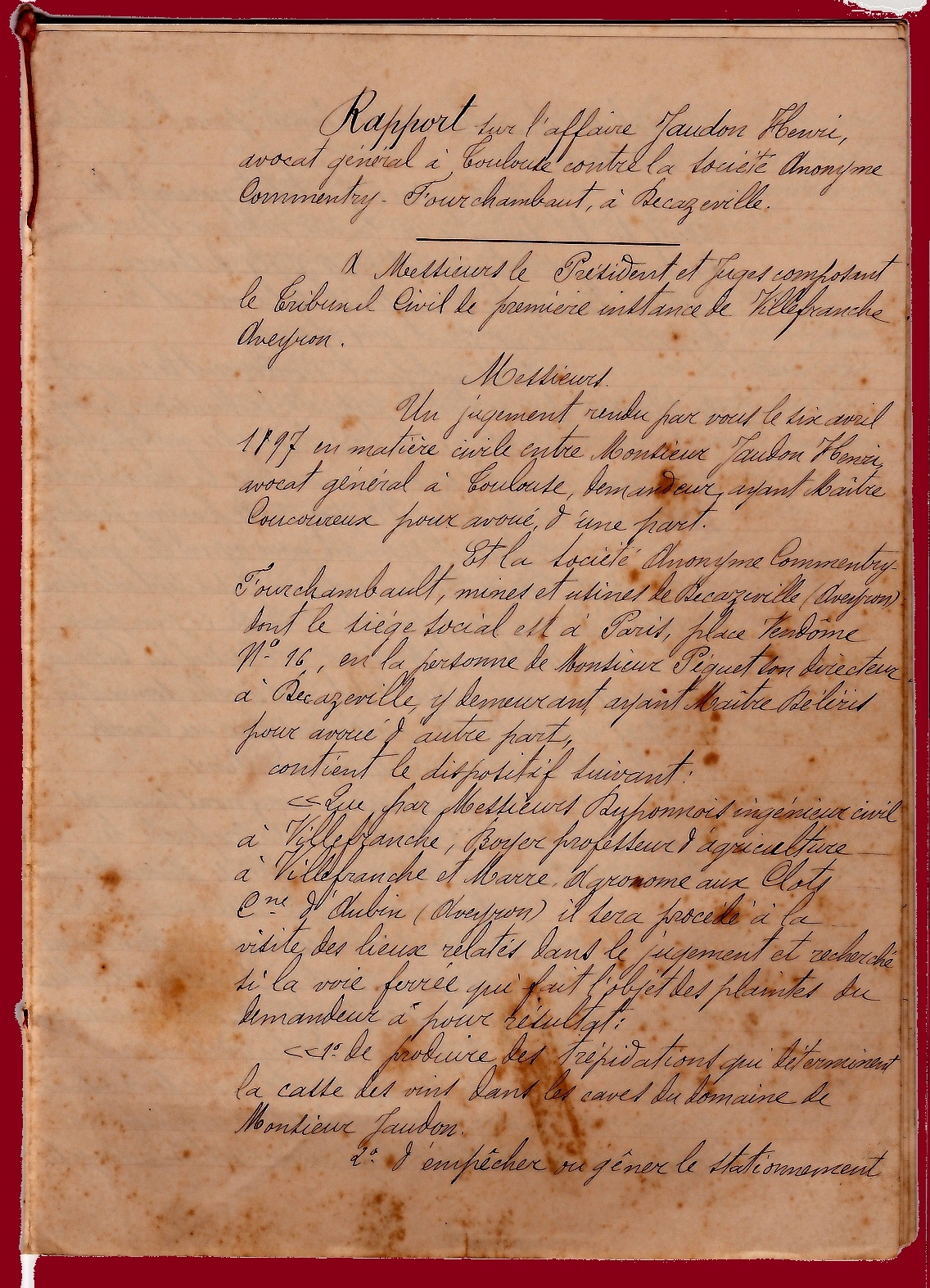

▼▼Plan

des experts, et extrait, col ANJM

Plan

au 1/1000 réalisé en 1897 pour le travail d’expertise : on

constatera que sur ce plan la voie est (définitivement) revenue sur

l’accotement gauche du chemin. Les chiffres sont relatifs à la distance

rail extérieur propriété.

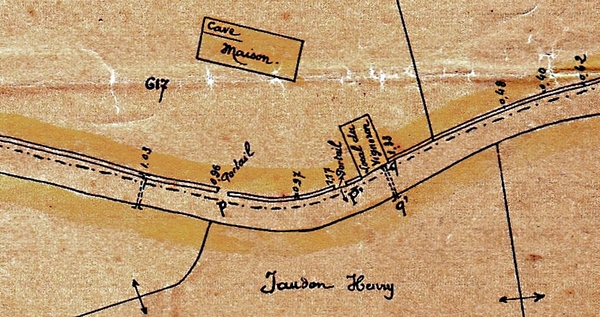

▼

Rapport d’experts, plan de détails, 1897, col ANJM

Le croquis 1 montre une charrette

(d) stationnée à droite et la

difficulté de chargement ou de déchargement sur le talus gauche. Le

dessin 3 présente la voie, manifestement en saillie. Le pavage du

dessin 4, présent au droit des entrées, sera un réel obstacle à

l’écoulement des eaux. Le profil en travers du dessin 5 situe bien la

cour, en contre-bas du chemin et de la voie. L’échelle verticale est

double de son homologue horizontale.

Déposé le 12 janvier 1898, ce

rapport est donc un élément essentiel.

L’affaire sera appelée et plaidée à Villefranche aux audiences des 29

décembre 1898 et 5 janvier 1899. Henry Jaudon plaide lui-même sa propre

cause. L’avocat général était évidemment tout désigné pour cela ! La

société Commentry est défendue par Me Dubruel. Sur la première

question, la tourne des vins causée par les trépidations, le tribunal

constate avec les experts, l’absence de trépidations et rejette de ce

fait toute demande de dommages. La tourne trouve pour les juges son

origine « dans des vignes épuisées par le

phylloxéra…ou un nouvel état

du vignoble qui remonte à une époque contemporaine de la pose de la

voie… ». Un élément important du dossier est

donc rejeté.

La gêne pour l’exploitation,

par suite de la voie présente coté

gauche est retenue et « il y a lieu d’homologuer les

dires du rapport

d’expert » à ce sujet.

Le troisième point, l’obstruction

des issues de la propriété est bien

réelle, et la distance de 1,10 m ici réduite à 23 ou 27 cm empêche

effectivement un usage normal de ces issues. A la question suivante,

l’obstruction à la circulation des eaux, les juges pensent « que

Monsieur Jaudon ne saurait être assujetti à implorer à chaque orage,

nombreux parait-il au vallon de Marcillac, la bienveillance de la

compagnie » pour demander le passage d’un

cantonnier aux frais de

Commentry venant retirer de sa cour les boues.

Les juges estiment enfin que si le

risque d’accidents est avéré, il ne

saurait être indemnisé avant qu’il ne se produise, et refusent donc de

ce fait toute indemnité. La poussière soulevée par les chevaux ne leur

parait pas non plus devoir être prise en compte pour une perte

d’agrément.

La

décision finale est la suivante :

« …Par ces motifs, le

Tribunal…vidant son jugement interlocutoire du six avril mil huit cent

quatre-vingt-dix-sept…condamne la Compagnie Commentry-Fourchambault à

payer à Monsieur Jaudon, à titre de dommages :

La somme de cinquante-quatre francs pour gêne…

La somme de cent trois francs pour le noyer et les

dommages au mur…

Quinze francs par an « tant pour le passé que pour

l’avenir » … pour l’utilité normale des issues…

Dix francs par an dans les mêmes conditions pour les

boues…

Un franc vingt-cinq centimes annuellement, dommage

causé au pré, pour les quatre ans, soit cinq francs… ».

Le jugement é été enregistré à

Villefranche le 30 janvier 1899.

Sauf erreur, le montant total des

indemnités accordées par le tribunal

s’élève à 187 francs. Aucune comparaison n’est donc possible avec les

20.000 fr évoqués en début de procédure. On peut d’ailleurs à ce sujet

penser que l’avocat général savait très bien que le montant demandé

était très surestimé…

Les dépens, à la charge de

Commentry, se montent à 404,10 fr pour

l’expert Marre, 430,00 fr pour Boyer et 409,25 fr pour Duponnois, soit

un total de 1243,35 fr. Il n’est pas interdit de rapprocher la longueur

de la procédure, les énergies mobilisées, en Aveyron et ailleurs, le

travail d’analyse et de rédaction, le montant des dépens au montant des

indemnités accordées au plaignant…

▼Jugement,

1899, col. ANJM

Avant le prononcé du jugement, Henry

Jaudon n’était pas resté inactif.

Il sollicite un huissier, en juillet 1898, pour constater la réalité

des trépidations. Il avance comme motivation le fait que la compagnie,

prévenue du passage des experts, avait volontairement fait ralentir les

convois. L’huissier et plusieurs autres témoins vont donc, les 20 et 21

mai, cachés pendant le

passage des convois descendants, constater très

distinctement les trépidations causées aux murs et meubles du premier

étage. « Lorsque les wagons passaient

vides, les mêmes phénomènes se

produisaient mais avec moins de force… ». Le constat est facturé 7,25

fr à M. Jaudon. En cours d’année, M. Jaudon demande également

communication du détail des sommes payées par Commentry au titre de

l’entretien des chemins. Ces chiffres devaient avoir une certaine

importance car l’agent-voyer en chef attendra l’autorisation du préfet

pour les communiquer, le 3 janvier 1899.

Cette lettre, adressée au Conseiller

Général de l’Aveyron, Avocat

Général à Toulouse, fait le point sur les subventions

industrielles

demandées à Commentry.

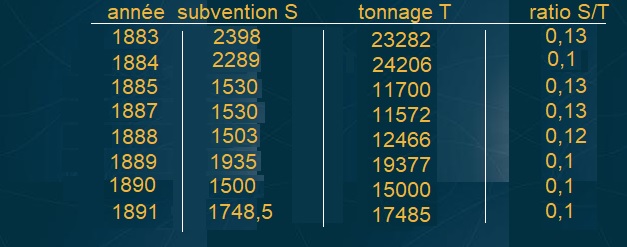

▼

tableau des subventions dues au titre des détériorations des chemins

Le total des subventions en francs « demandées et payées » précise la

lettre est de 14433,5 fr. Pour l’année 1892, il est dit que « la

Compagnie, pour l’acquit de la subvention applicable exécuta des

travaux d’élargissement dans la vallée du Cruou, pour une somme assez

considérable* et enleva des dépôts de graviers très importants amenés

sur le chemin par l’orage du 19 juillet 1891 d’une violence

exceptionnelle... L’emploi a eu lieu sur la ligne principale », le

chemin 27 , ancien chemin 21.

Henry Jaudon écrira en marge : « aucun transport n’a donc eu lieu

par

la vallée du Cruou ». Il constate aussi que « la Cie, depuis

l’établissement de la voie ferrée a augmenté dans des proportions

énormes le minerai transporté ».

*

non indiquée...

Dans une note particulière, Note complémentaire dans l’affaire

Jaudon-Decazeville, Henry Jaudon reprend quelques points

de l’affaire :

« Avec la voie ferrée, sans payer aucun charretier ni aucune indemnité

au Département et en supposant qu’elle se contente de 4 convois par

jour, elle transporte 72.000 X 4 = 288.000 k par jour ou 288 X

300 =86.400 c.a.d. 86 mille tonnes par an !! C’est là le secret de sa

prospérité actuelle et de grand développement qu’elle a donné à sa

métallurgie. Il est juste qu’elle paie une partie de ces avantages au

moins par la réparation des dommages causés aux riverains de la voie

ferrée ».

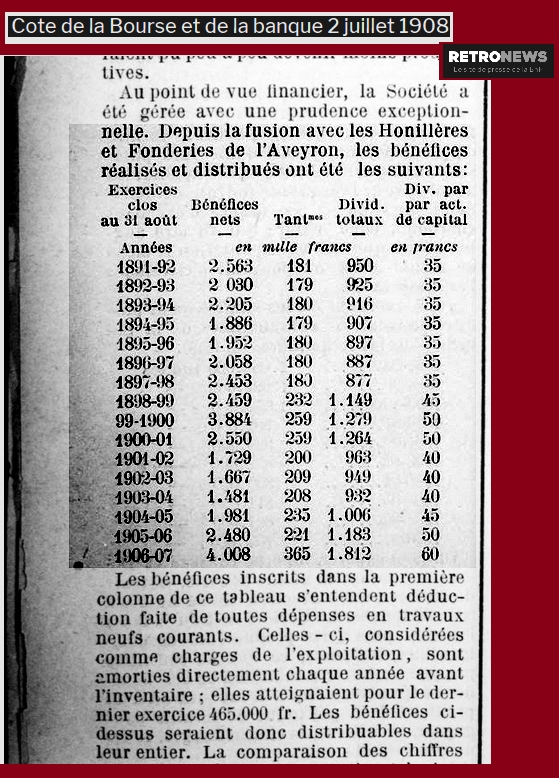

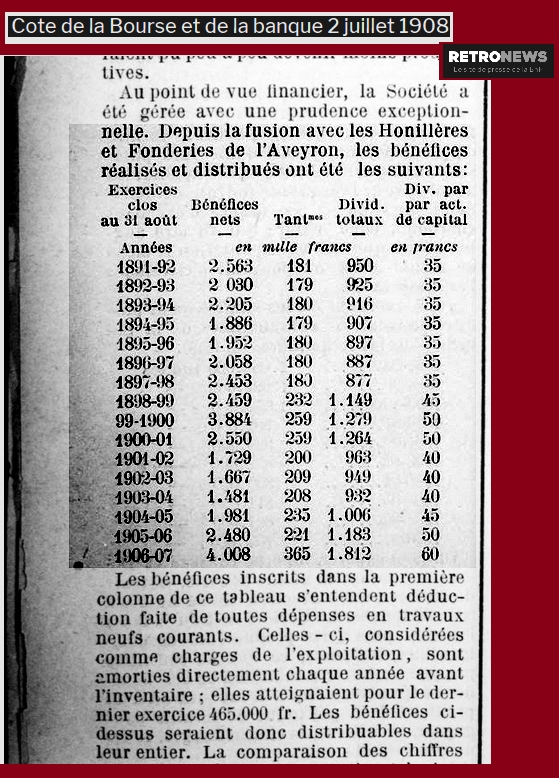

◄ Bilans financiers

A

l'époque de ce conflit, la Compagnie ne connaît que la prospérité,

augmentation des productions et des bénéfices...Le dividende par action

va presque doubler en quinze ans.

Henri Jaudon avait donc à la lecture de ces bilans d'assemblées

générales un argument bien réel à présenter aux juges.

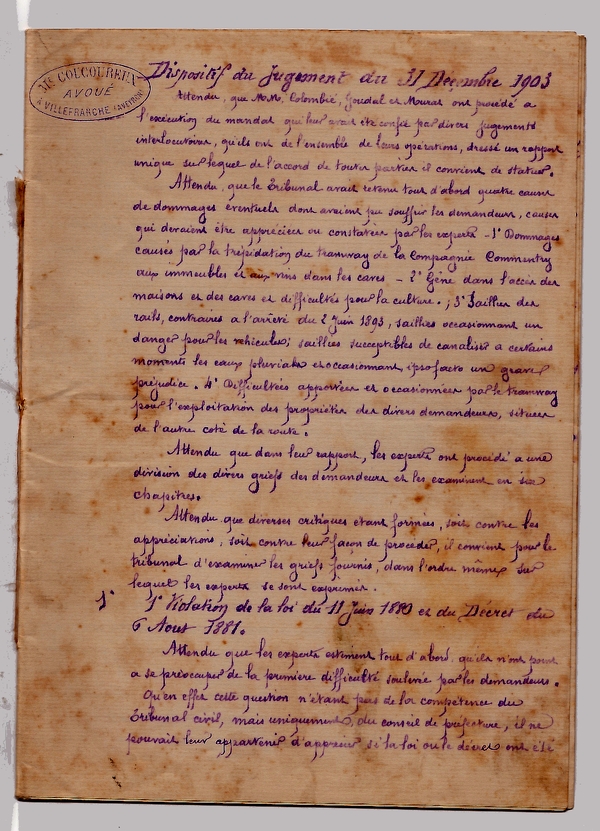

Acte

3, un nouveau procès

Les protagonistes sont les mêmes,

mais Henry Jaudon sera maintenant le

conseiller des propriétaires contre Commentry. N’étant pas une des

parties, nous n’avons pas dans ses archives des documents précis comme

requête ou rapport.

Mais une copie du jugement figure !

Nous n’avons pas non plus

d’informations précises sur le ressenti de

Commentry au vu du jugement de 1899, assez favorable - très ? - pour la

société. Pour le plaignant de la vallée, qui doit être assez déçu, les

trains vont continuer à passer, voire dévaler la pente. Et les embarras

perdurent, les mêmes causes produisant les mêmes effets ! Monsieur

Jaudon et les propriétaires, après 7 ou huit ans de procédures vont

donc continuer à subir les aléas du progrès industriel.

En septembre 1900, en réponse à une

lettre du 8 septembre de M. Jaudon,

le directeur Péguet confirme le jour même la venue d’un agent au Cruou

« pour examiner les réclamations

qu’elle contient ». Il s’agit à

nouveau de boues déversées suite à orages devant les entrées,

totalement obstruées. Si une solution immédiate avait demandé M. Jaudon

n’est pas mise en œuvre, « il saisira à nouveau la justice ». Il faut

croire que l’éventuelle saisie est bien d’actualité, puisqu’un constat

d’huissier sera fait le 9 septembre. L’aqueduc qui longe la propriété

est complètement engorgé par les sables. Des épaisseurs de graviers,

sables et boues de 50 cm sont constatées à l’intérieur de la propriété.

Une planche est même nécessaire et indispensable pour permettre

d’entrer et sortir, planche bien visible sur les photographies.

Les archives consultées sont muettes

sur les deux années suivantes…mais

on peut penser que des difficultés diverses, ne serait-ce que pour

l’agrément, ont bien dû se manifester…Et le progrès s’annonce donc avec

le projet de Commentry de substituer la vapeur à la traction animale.

Evidemment l’opposition est totale au Cruou.

Cette

éventualité qui se fait jour en 1904 était en fait une intention de

Commentry, dès la pose de la voie, 10 ans plus tôt. Le texte qui suit

ne laisse aucun doute sur ce point.

Le 10 juillet 1904 le maire de

Mouret confirme à M. Jaudon que « le

Conseil municipal s’oppose énergiquement au changement du mode de

traction vu les graves inquiétudes que provoquera le bruit et la fumée

des trains et de la machine pour les habitants riverains et les

nombreux accidents qui pourraient survenir pour les voitures attelées

et pour les passants ». Une enquête a eu lieu en Mairie du

1 au 20

juin. « La réclamation des habitants du

Cruou est couverte par 61

signatures ».

Le 15 août 1904, l’Ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées informe

courtoisement Monsieur Jaudon, Procureur

de la République à Toulouse,

Vice-Président du Conseil général de l’Aveyron, de sa visite au

Cruou

de la petite ligne de la Cie de Decazeville.

Dans une note de sept pages, non

datée, mais rédigée en ou après 1904,

M. Jaudon fait le point sur les observations formulées par les

propriétaires sur le projet de substitution. Il commence par rappeler

les procédures passées qui n’ont « pas duré moins de dix ans » :

Conseil de Préfecture et arrêté

d’incompétence, puis demandes en

dommages devant le tribunal de Villefranche, provoquant l’expertise

Duponnois-Marre-Boyer.

Une autre expertise,

Colombier-Goudal et Murat est évoquée dans cette

note. Elle fait suite à une nouvelle demande en dommages faite par

plusieurs propriétaires : dommages aux immeubles et aux vins par les

trépidations, gêne dans l’accès, saillies des rails, et difficultés

pour l’exploitation des propriétés. Ce dernier jugement, troisième acte

de procédure, avait été rendu le 31 décembre 1903.

Le montant des frais est d’environ

dix-mille francs. Dans ses

jugements, « le tribunal a accordé à onze

riverains des redevances

annuelles variant de 40 à 15 francs. Le tribunal n’a écarté que deux

causes : les trépidations dont l’intensité ne lui a pas paru suffisante

et les accidents…qui ne peuvent pas donner lieu à des indemnités fixées

d’avance ».

Dans sa note qui sert de base aux plaignants, Henry

Jaudon constate :

« La mesure de substitution

envisagée aurait pour résultats :

- d’aggraver tous

les dommages déjà causés et

constatés…

- d’en occasionner

de nouveaux : trépidations plus

intenses, arrêt des convois impossible ou très difficile, circulation

avec des animaux dangereuse…la locomotive effrayant les animaux, La

fumée, loin de se dissiper dans une vallée étroite bordée d’arbres

fruitiers s’y concentrerait…Elle est nocive pour les récoltes… »

En conclusion de cette note, « les soussignés déclarent

s’opposer

énergiquement à la substitution proposée de la traction à vapeur à la

traction animale et demandent à M le Préfet le retrait de

l’autorisation accordée… »

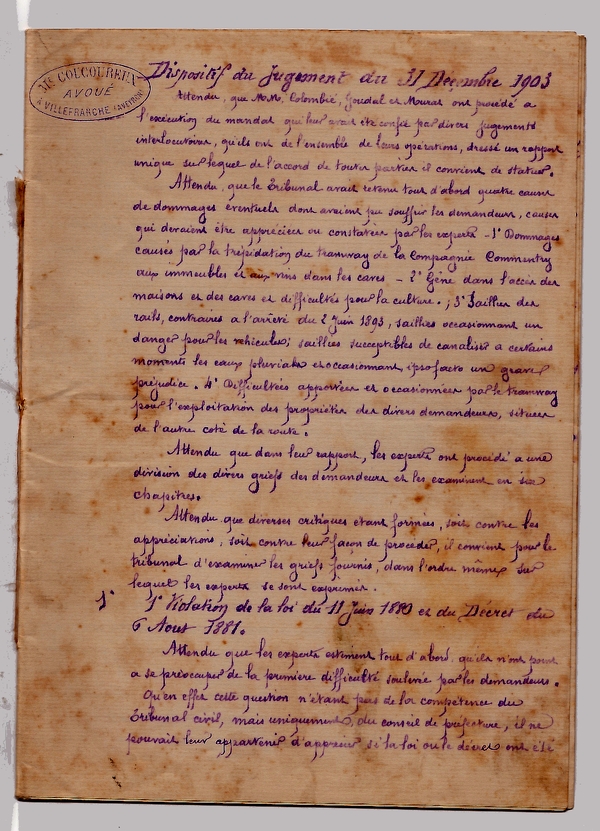

Cette importante note de 1904 révèle

donc le procès de 1903.

Dans son jugement du 31 décembre

1903, le tribunal de VIllefranche :

- ne se

prononce

pas sur la légalité des arrêtés du

préfet, hors de sa compétence

- précise, au sujet de

la saillie des rails, que la

Compagnie semble avoir oublié

(sic !) plusieurs des

obligations

auxquelles elle s’était astreinte…

- constate que les

trépidations sont

insuffisantes pour provoquer les

effets allégués

- constate que les

poussières soulevées par les

trains ne sont pas aggravées de ce fait

- constate que la

voie ferrée est une gêne évidente

pour tous les demandeurs

- rejette la

responsabilité des trains dans la

maladie de la tourne

Le jugement analyse enfin les cas

particuliers des demandeurs. Il nous

apprend au passage que le rapport des experts est daté du 6 mars 1902.

Dans ses conclusions, il condamne la Compagnie à payer aux différents

demandeurs, pour réparation du préjudice, des dommages. Suit la liste

des plaignants, dans lesquels ne figure donc pas M. Jaudon, et le

détail des sommes dues.

Le montant total des

indemnités est de 1964,04 francs. Les dépens

seront supportés pour un quart par les demandeurs.

Maître Colombié était l’avocat des

demandeurs. En souhaitant la bonne

année à son Cher ami Jaudon, Colombié écrit : « Ce n’est pas tout

ce

que nous aurions désiré, mais le résultat n’en est pas moins

appréciable… »

Cruou,

le 11 janvier 1904

Monsieur

Jaudon,

Je vous remercie

bien des communications des lettres

dont vous avez bien voulu nous faire part. Tous les intéressés en ont

pris connaissance et ont l’honneur de vous remercier des peines que

l’on vous a données en attendant de pouvoir le faire de vive voix et

vous satisfaire.

à

la première fois que l’on

ira à Rodez on remerciera M. Pons et

on le satisfera aussi…

signé

Combes Bernard

Les

locomotives ne passeront

pas dans la vallée. Mais les chevaux

vont continuer de tirer les trains de minerai, sur ce chemin 21,

jusqu’à l’hiver 1910, remplacés alors par un véritable progrès, un

chemin de

fer, mais aérien celui-là, mis en place sur le causse.

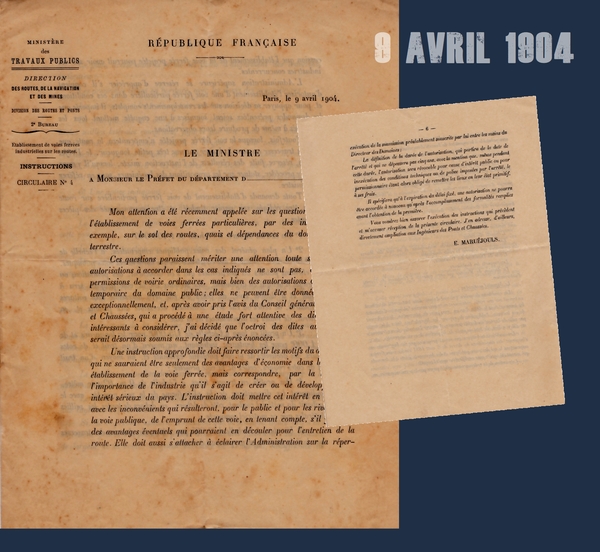

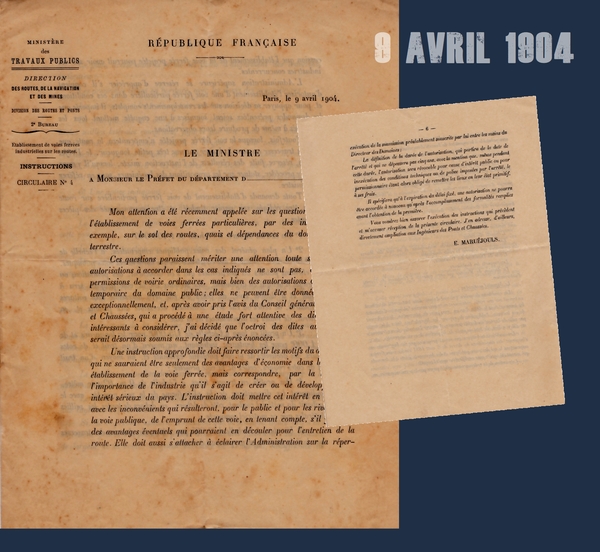

Le

9 avril 1904, le Ministre des Travaux Publics, Emile Maruejouls,

adresse aux Préfets une circulaire pour définir la position

administrative pour l'établissement

des voies ferrées industrielles sur les routes. Une coïncidence

? Absolument pas ! Henry Jaudon, avocat, conseiller général en 1895,

connaissait très bien son confrère

avocat, Président du Conseil Général de 1896 à 1906 et ministre ! La

circulaire, manifestement inspirée par H. Jaudon,

reprend dans ses six pages la quasi-totalité des griefs du Cruou ! La

(petite) vallée a donc eu une importance administrative nationale !

Qu'on se le dise...

" Mon attention a été très récemment appelée sur les

questions que soulève l'établissement de voies ferrées particulières,

par des industriels par exemple, sur le sol des routes, quais et

dépendances du domaine public terrestre..."

(►

un clic ICI pour

lire la circulaire dans son intégralité)

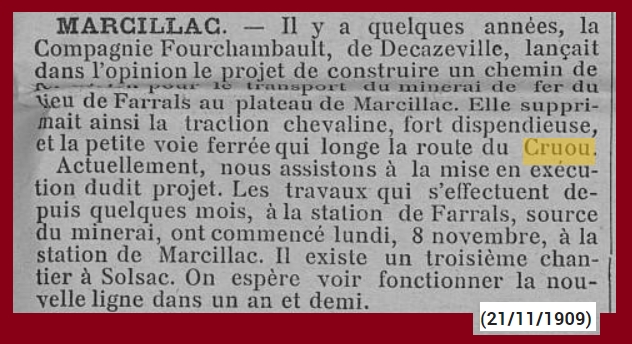

Epilogue

▲

Les soubresauts qui ont agité

depuis plus de dix ans la vallée du

Cruou vont s’atténuer. Journal de l'Aveyron

Les procès ne sont plus qu’un

souvenir lorsque en 1909 s’annonce la

construction de l’aérien. Enfin !

Plus de trépidations, moins de

poussières…Mais n’a-t-on pas, un peu,

déplacé les problèmes et échangé tout cela contre chute de minerai

depuis les airs ou bruit incessant de ferraille ?

Une

autre histoire va

s’écrire, à découvrir sur www.ferrobase...

▲ 20

février 1917

en

savoir beaucoup plus ?

Postérieurement au dépouillement de

ces archives et après la rédaction

de notre note, nous avons retrouvé* un texte qui complète

parfaitement cette connaissance du Cruou. M. Matheron, pour le compte

de la Compagnie Commentry rédige un volumineux rapport sur les mines de

Mondalazac. C'est un état zéro

de ces mines que Commentry vient d'acquérir. Les mines, car il présente toutes les

ressources du causse.

Dans une première partie historique il rappelle ainsi qu’avant 1840, la

Route du fer passait par Rodez, Rignac, Montbazens. Il en coûtait 27

francs à la tonne pour ce voyage ! Vers 1840, le passage direct par

Solsac, Marcillac, St-Christophe permet de rejoindre plus directement

Firmi et Decazeville.

*

texte

recopié in

Fonds Daudibertières, 10-29, Société des Lettres

sciences et arts de l’Aveyron

en

savoir beaucoup plus ?

Postérieurement au dépouillement de

ces archives et après la rédaction

de notre note, nous avons retrouvé* un texte qui complète

parfaitement cette connaissance du Cruou. M. Matheron, pour le compte

de la Compagnie Commentry rédige un volumineux rapport sur les mines de

Mondalazac. C'est un état zéro

de ces mines que Commentry vient d'acquérir. Les mines, car il présente toutes les

ressources du causse.

Dans une première partie historique il rappelle ainsi qu’avant 1840, la

Route du fer passait par Rodez, Rignac, Montbazens. Il en coûtait 27

francs à la tonne pour ce voyage ! Vers 1840, le passage direct par

Solsac, Marcillac, St-Christophe permet de rejoindre plus directement

Firmi et Decazeville.

*

texte

recopié in

Fonds Daudibertières, 10-29, Société des Lettres

sciences et arts de l’Aveyron

▲

Carte Atlas Forestier, département de l'Aveyron, extrait, 1889

Toute

la difficulté du transport :

1,

par une route via Rodez et Rignac, avant 1840

2,

par un (mauvais) chemin, via Marcillac et St-Christophe, 1840-1856

3,

par la voie ferrée minière, 1856, et un chemin du causse

4,

par la vallée du Cruou, 1893 et

la voie minière

5,

avec le chemin de fer aérien, 1911, et la voie minière

▲

Carte Atlas Forestier, département de l'Aveyron, extrait, 1889

Toute

la difficulté du transport :

1,

par une route via Rodez et Rignac, avant 1840

2,

par un (mauvais) chemin, via Marcillac et St-Christophe, 1840-1856

3,

par la voie ferrée minière, 1856, et un chemin du causse

4,

par la vallée du Cruou, 1893 et

la voie minière

5,

avec le chemin de fer aérien, 1911, et la voie minière

Une circulation difficile sur des

chemins très abimés par cette même

circulation -on tourne en rond ! – amène les administrateurs à penser à

une voie ferrée minière, privée, leur appartenant en propre. Les

besoins accrus de minerai pourront être mieux satisfaits. Les premiers

travaux de cette voie débutent en 1849, pour un premier tronçon de

Firmi à Riou Nègre, sur 9 km. En 1853, ce sera jusqu’à la Cabrière,

entrée ouest de la vallée de l'Ady, et

la longueur de la voie est alors de 13 km. Fin 1855, le terminus est

enfin Marcillac, après réalisation des grands travaux d’ouvrages, le

pont Malakoff en vallée de l’Ady, le Pont Rouge sur le Créneau à

Marcillac et les longs tunnels d’Hymes et de l’Ady.

En 1853 le court tronçon de la mine

de Solsac est également en place,

menant sur une très courte distance le minerai au dépôt en haut de la

côte de Marcillac.

Nous

vous proposons ici le texte du

paragraphe Transport. Il complète

remarquablement bien l’étude précédente menée sur archives. Ce texte de

Matheron a de plus été écrit en 1892. Il est donc contemporain des

préoccupations des riverains de la vallée et présente de ce fait un

incontestable intérêt documentaire. Il complète des éléments évoqués,

écarte toute information sur les litiges en cours, et détaille avec

beaucoup de soins la circulation en vallée du Cruou. Elle semblait, au

vu de l’expert de la Compagnie Commentry, plus risquée que ne pouvait

le penser M. Jaudon ! Celui-ci n’a manifestement pas eu connaissance de

ce rapport aux administrateurs. Il aurait dans ce cas trouvé sûrement

matière à critiques…

En

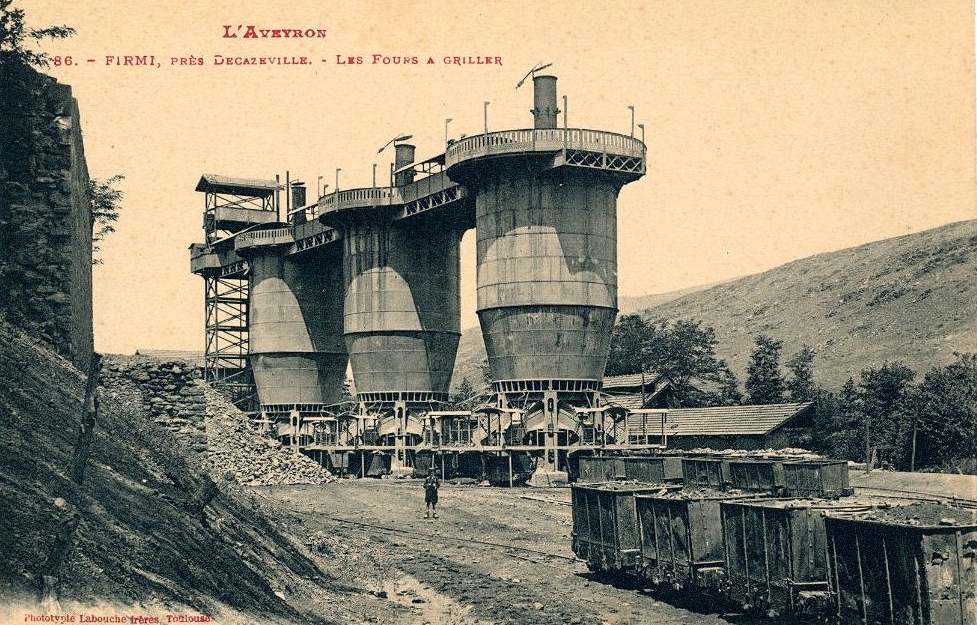

fin de texte, nous donnons le

paragraphe relatif au grillage du

minerai. Le site des Espeyroux était fortement impliqué.

Etude

sur les mines de fer de Mondalazac, M. Matheron, 1892

Cette étude a fait l’objet d’un

rapport à la direction de Commentry en

1902 .

Transport-Historique, Espeyroux à Marcillac

Le

prix élevé des transports sur

essieu entre la mine et Marcillac a

préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à

Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger

jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac.

En 1863 on avait dressé un

avant-projet qui ne différait pas

essentiellement du projet qui a été exécuté par la Compagnie Commentry,

la situation mauvaise de la Compagnie ne permit pas à ce moment de lui

donner suite.

De 1879 à 1881, Mr Petitjean

administrateur délégué a fait étudier

divers projets tendant à relier la mine de Marcillac par une voie

ferrée. On avait conclu au projet n°8 (chemin de fer sur l’accotement

de la route du Cruou, raccordement avec le plan incliné et chemin de

fer supérieur) comportant le minimum de frais d’établissement et qui

paraissait seul pratique pour un chemin de fer à faible trafic. Il

aurait été exécuté avant 1892 si la situation précaire de la Société

des Houillères de l’Aveyron n’avait pas été un obstacle sérieux.

Néanmoins pour améliorer les conditions de transport par voiture, en

attendant qu’on put établir la voie ferrée, la Société des Houillères

et Fonderies de l’Aveyron avait étudié un projet par la route du Cruou

avec raccordement au Plateau de Marcillac au moyen d’un pont sur le

Cruou. L’économie du projet consistait dans la réduction de la longueur

des transports à 7 K500 au lieu de 11 Km par le chemin de Solsac. On

pouvait économiser ainsi 0 fr 70 par tonne. Si la fusion avec Commentry

n’avait pas eu lieu, ce projet aurait été exécuté en 1892, car le

Conseil d’administration avait voté à cet effet un crédit de 15000,00

fr. A cette époque le transport par voiture entre la mine et Marcillac

coutait 2,35 fr se décomposant comme suit :

Prix du transport (11 Km) =1,75

fr-Déchargement à Marcillac

0,10-Entretien de la route de Solsac 0,50-Total 2,35 fr.

Ce projet fut étudié à nouveau en

1892 par la Compagnie Commentry après

la fusion. Toutefois l’exécution de ce projet de raccordement fut

retardée dans l’espoir que l’administration accorderait bientôt

l’autorisation de poser une voie ferrée sur l’accotement du chemin du

Cruou. En juillet 1891, la Société des Houillères et Fonderies avait en

effet adressé une pétition pour obtenir l’autorisation de cette pose.

L’exécution simultanée du projet de voie ferrée et du raccordement de

la route au plateau de Marcillac permettait de réduire de 4000 fr

environ les frais de raccordement en employant comme remblais au point

de raccordement les déblais fournis par la construction de la voie.

L’attente de la Compagnie était donc bien justifiée. Pendant ce temps

la Compagnie raccordait la route du Cruou à la mine après avoir obtenu

l’approbation de l’Administration. A la suite de la pétition d e1891,

les agents voyers furent chargés d’étudier le projet de la voie ferré.

L’agent voyer d’arrondissement dresse un projet qui comprenait

l’élargissement du chemin à grande communication du Cruou, sur tous les

points nécessaires. L’administration devait faire les expropriations et

surveiller l’exécution du travail de la Société de Decazeville

consentant à faire tous les travaux indiqués et prendre en charge

toutes les dépenses qui en résulteraient. Le devis de l’agent voyer

comportait une dépense de 12581,75 fr. La Compagnie de Commentry

étudiera ce projet dont les dispositions étaient imposées par la

situation des lieux et par la nécessité d’utiliser autant que possible

les travaux d’élargissement exécutés par le Département (côte de

Frontignan). La Compagnie ayant accepté les propositions de

l’Administration, l’autorisation de poser la voie ferrée sur

l’accotement Nord fut accordée par un arrêté préfectoral du 2 juin 1893.

Le 26 août, parut un nouvel arrêté

préfectoral pour faire déplacer sur

l’accotement sud une partie de la voie ferrée. Cet arrêté fut pris sur

la proposition du Conseil Municipal de Marcillac à la requête de Mr

Jaudon, mais un 3 ème arrêté, du 6 janvier 1894 rapportera celui du 26

août.

Le

prix élevé des transports sur

essieu entre la mine et Marcillac a

préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à

Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger

jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac.

En 1863 on avait dressé un

avant-projet qui ne différait pas

essentiellement du projet qui a été exécuté par la Compagnie Commentry,

la situation mauvaise de la Compagnie ne permit pas à ce moment de lui

donner suite.

De 1879 à 1881, Mr Petitjean

administrateur délégué a fait étudier

divers projets tendant à relier la mine de Marcillac par une voie

ferrée. On avait conclu au projet n°8 (chemin de fer sur l’accotement

de la route du Cruou, raccordement avec le plan incliné et chemin de

fer supérieur) comportant le minimum de frais d’établissement et qui

paraissait seul pratique pour un chemin de fer à faible trafic. Il

aurait été exécuté avant 1892 si la situation précaire de la Société

des Houillères de l’Aveyron n’avait pas été un obstacle sérieux.

Néanmoins pour améliorer les conditions de transport par voiture, en

attendant qu’on put établir la voie ferrée, la Société des Houillères

et Fonderies de l’Aveyron avait étudié un projet par la route du Cruou

avec raccordement au Plateau de Marcillac au moyen d’un pont sur le

Cruou. L’économie du projet consistait dans la réduction de la longueur

des transports à 7 K500 au lieu de 11 Km par le chemin de Solsac. On

pouvait économiser ainsi 0 fr 70 par tonne. Si la fusion avec Commentry

n’avait pas eu lieu, ce projet aurait été exécuté en 1892, car le

Conseil d’administration avait voté à cet effet un crédit de 15000,00

fr. A cette époque le transport par voiture entre la mine et Marcillac

coutait 2,35 fr se décomposant comme suit :

Prix du transport (11 Km) =1,75

fr-Déchargement à Marcillac

0,10-Entretien de la route de Solsac 0,50-Total 2,35 fr.

Ce projet fut étudié à nouveau en

1892 par la Compagnie Commentry après

la fusion. Toutefois l’exécution de ce projet de raccordement fut

retardée dans l’espoir que l’administration accorderait bientôt

l’autorisation de poser une voie ferrée sur l’accotement du chemin du

Cruou. En juillet 1891, la Société des Houillères et Fonderies avait en

effet adressé une pétition pour obtenir l’autorisation de cette pose.

L’exécution simultanée du projet de voie ferrée et du raccordement de

la route au plateau de Marcillac permettait de réduire de 4000 fr

environ les frais de raccordement en employant comme remblais au point

de raccordement les déblais fournis par la construction de la voie.

L’attente de la Compagnie était donc bien justifiée. Pendant ce temps

la Compagnie raccordait la route du Cruou à la mine après avoir obtenu

l’approbation de l’Administration. A la suite de la pétition d e1891,

les agents voyers furent chargés d’étudier le projet de la voie ferré.

L’agent voyer d’arrondissement dresse un projet qui comprenait

l’élargissement du chemin à grande communication du Cruou, sur tous les

points nécessaires. L’administration devait faire les expropriations et

surveiller l’exécution du travail de la Société de Decazeville

consentant à faire tous les travaux indiqués et prendre en charge

toutes les dépenses qui en résulteraient. Le devis de l’agent voyer

comportait une dépense de 12581,75 fr. La Compagnie de Commentry

étudiera ce projet dont les dispositions étaient imposées par la

situation des lieux et par la nécessité d’utiliser autant que possible

les travaux d’élargissement exécutés par le Département (côte de

Frontignan). La Compagnie ayant accepté les propositions de

l’Administration, l’autorisation de poser la voie ferrée sur

l’accotement Nord fut accordée par un arrêté préfectoral du 2 juin 1893.

Le 26 août, parut un nouvel arrêté

préfectoral pour faire déplacer sur

l’accotement sud une partie de la voie ferrée. Cet arrêté fut pris sur

la proposition du Conseil Municipal de Marcillac à la requête de Mr

Jaudon, mais un 3 ème arrêté, du 6 janvier 1894 rapportera celui du 26

août.

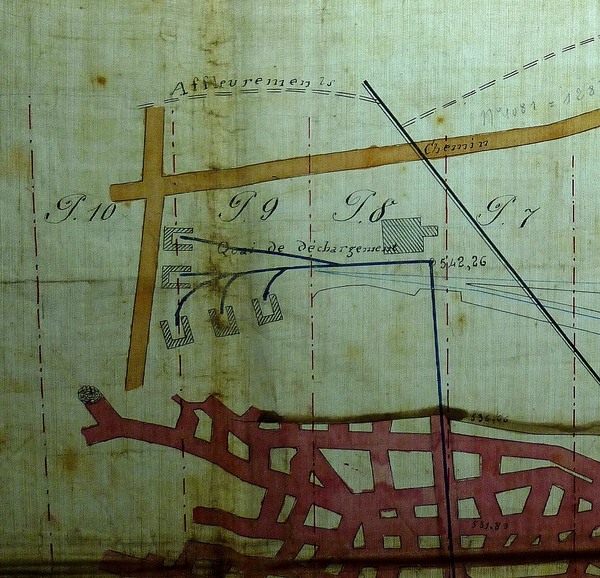

▲

le mur des trémies à Ferals :

la partie centrale ferme l’espace

entre les deux quais dont on

distingue bien

les extrémités. Voir l’extrait sur la

carte.

▲

Plan de la mine de Ferals ; extrait, 1897

Détail

de la voie ferrée

Bien qu’il ne fût question à ce

moment que d’un transport par chevaux

on choisit des rails suffisamment résistants pour permettre l’emploi

ultérieur de locomotives, si cette situation était reconnue avantageuse.

Eléments de la voie

Rail Vignole au Cruou de 8 m de

long, hauteur 92 mm, épaisseur du

champignon 49 largeur du patin 80 poids par mètre 22K5.

Le devis pour un kilomètre de voie

s’élevait à 11321,80.

Conditions

de transport sur la voie

ferrée Marcillac Espeyroux

Pour charger facilement les caisses

du wagon de minerai aux Espeyroux,

un quai de chargement ayant 3,35 m de hauteur et comprenant 5 trémies

avec culbuteurs fixes a été construit en 1893 et agrandit en 1898 par

l’adjonction de 5 nouvelles trémies. Les chars de minerai sortant de la

mine sont roulés à bras jusqu’aux trémies (distance moyenne 55 m et

culbutes dans les caisses). Un ouvrier peut rouler aux trémies et

charger en wagons 70 tonnes par jour.

Roulage

des wagons pleins de

Marcillac

Les caisses sont roulées à Marcillac

par convoi de 4 jusqu’au bas de la

cote de Frontignan ou est établie une gare de relai (gare du Cruou) :

par convoi de 6 entre ce relai et Marcillac. Chaque convoi est conduit

par 4 chevaux avec un conducteur. La gare intermédiaire divise le

parcours total en 2 tronçons, l’un de 3800 m en cote et l’autre de 4500

m dans la vallée, avec plusieurs ondulations de terrain. Des équipes

distinctes font le roulage sur chaque tronçon.

Section

Espeyroux – Gare du Cruou

La descente des wagons jusqu’à la

gare de Cruou est délicate à cause de

la pente notable de la voie. Voici les précautions employées. La

descente est modérée :

1e par le freinage du convoi, chaque

essieu est muni d’un frein à vis

actionné par une manette. Il y a deux serre-freins par convoi de quatre

caisses.

2e par un traineau placé en queue,

contenant environ 1700 kg de minerai

cru. Il est monté sur deux patins de 0,16 de largeur glissant sur les

rails. Ce traineau est attelé au dernier wagon au moyen de 2 chaines,

au premier par un câble en dessous.

Un dispositif spécial est installé à

la gare d’Espeyroux pour faciliter

le départ du convoi en supprimant le glissement des traineaux sur le

palier de la gare. A cet effet celui-ci est monté sur un truck qui

roule sur une petite voie encaissée dans l’entre rails de la voie

normale. Lorsque le convoi arrivé à l’extrémité de la gare s’engage sur

la pente, le truck se décroche progressivement à cause de l’inclinaison

de sa voie pour que le traineau vienne reposer sur la voie normale. Au

relai de Cruou, le traineau est déchargé à la pelle. Il est ensuite

remonté aux Espeyroux dans une caisse vide. Une sablière amovible, dont

le registre est actionné par une poignée, est placée à l’avant de la

première caisse du convoi. On ne s’en sert que lorsque le temps est

humide. Il peut arriver que les dispositifs ci-dessus se trouvent

accidentellement insuffisants (cas de rupture d’un frein ou freinage

insuffisant). Il faut donc pouvoir retenir néanmoins le convoi quitte à

le faire dérailler. A cet effet une fourche de retenue est placée en

avant des 2 ème et 3 ème caisses. Relevées en temps normal, chacune

peut être facilement déclenchée au moyen d’un levier. Enfin quatre

embranchements dérailleurs convenablement espacés sur le parcours sont

normalement disposés pour faire dérailler le convoi ou une caisse

isolée qu’on laisserait échapper par inadvertance ou par insuffisance

accidentelle des dispositifs ci-dessus. Disons pour terminer qu’une

visite très minutieuse des caisses est faite tant à Mondalazac qu’à

Decazeville à l’arrivée de chaque convoi.

2

ème secteur Gare du Cruou-Marcillac

Ici le traineau n’est plus

nécessaire mais les autres dispositifs sont

maintenus. Chaque convoi de six caisses est conduit par un conducteur

assisté d’un freinteur.

Monter

des wagons vides aux Espeyroux

Dans chaque secteur les convois

vides remontés comprennent le même

nombre de caisses et de chevaux que les convois pleins descendus.

Prix

de revient du transport des

Espeyroux à Marcillac

Le revient du transport a diminué

régulièrement jusqu’en 1898-1899

grâce à la substitution du transport sur rails au transport par

voiture. Cette substitution a été achevée fin 1894.

Marcillac-Decazeville

Jusqu’en

1898 on a employé des locomotives de 12 tonnes qui étaient

insuffisantes pour un transport économique sur un aussi long parcours

23 km. La voie a en effet des pentes et des rampes qui atteignent 30 mm