retour

page

menu

▲

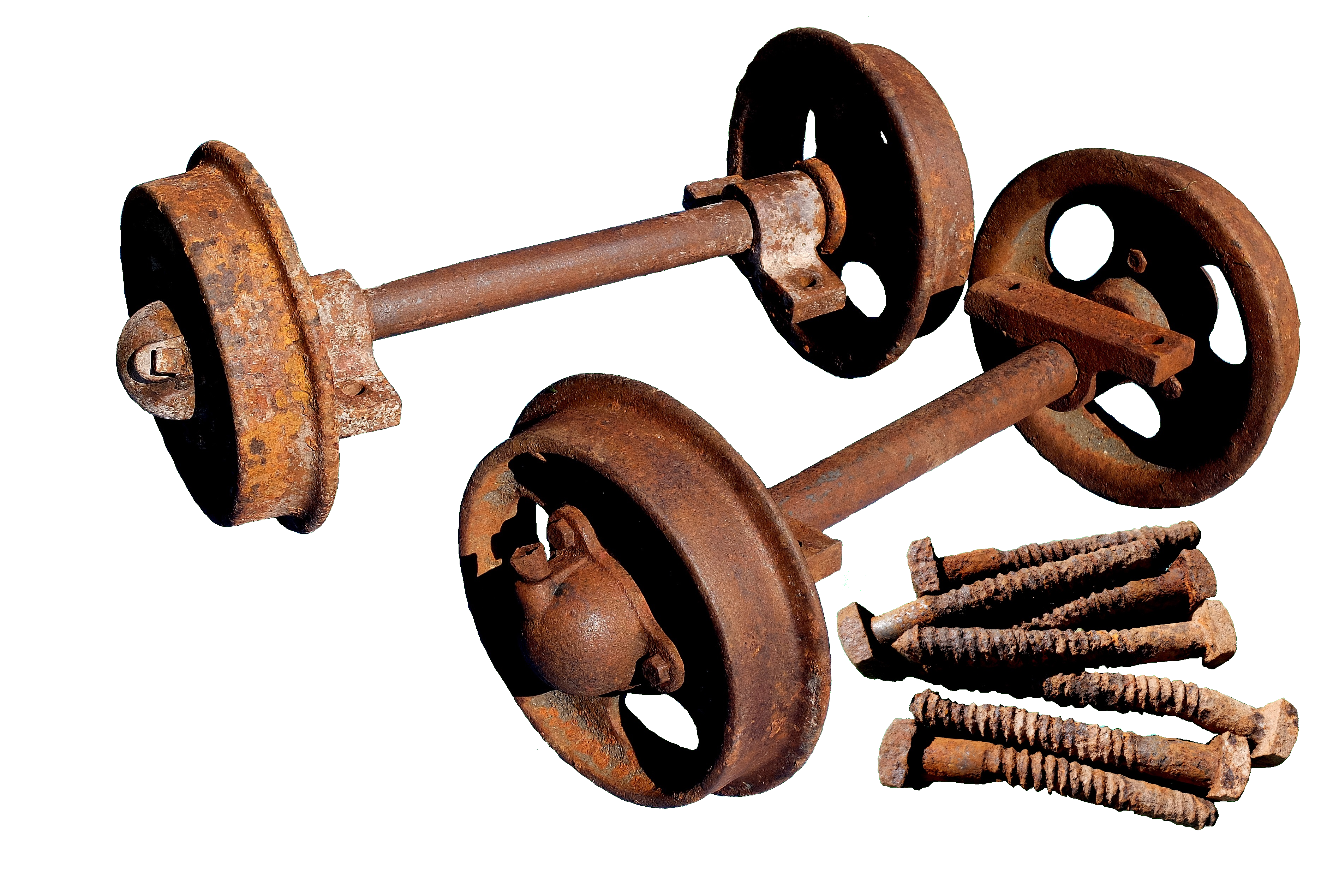

ces deux essieux, pour voie de 66 cm, ont roulé à Cadayrac, vers 1870

Il y avait deux écartements de voie, 66 et 110 cm, le premier à

usage local à la mine

▲

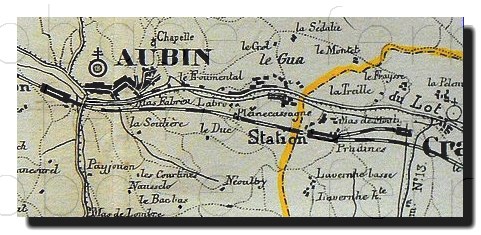

Evidemment

le Chef de Station n'est plus à son poste ! Mais la gare est bien en

place. Qui, en 2018, se souvient-on qu'ici, vers 1860, un trafic fret

de

minerai de

fer occupait le Chef ? Le transbordement de ce minerai, propriété

de la compagnie d'Orléans, fut même la raison d'être de la gare :

extrait à la mine de Cadayrac, il change ici de wagons et part pour les

usines d'Aubin, une belle Route du fer...

▲

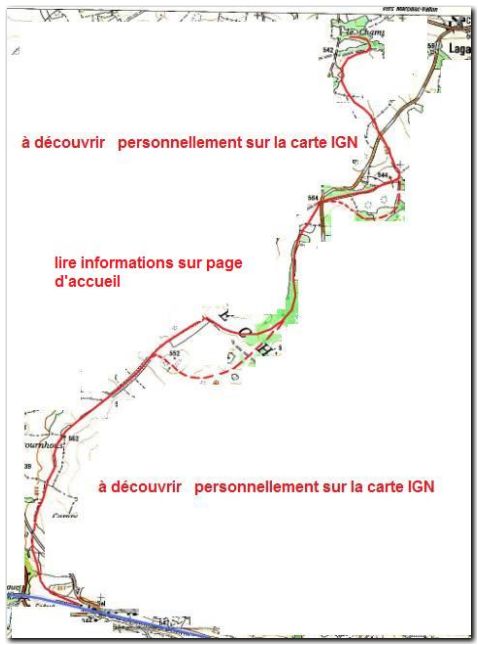

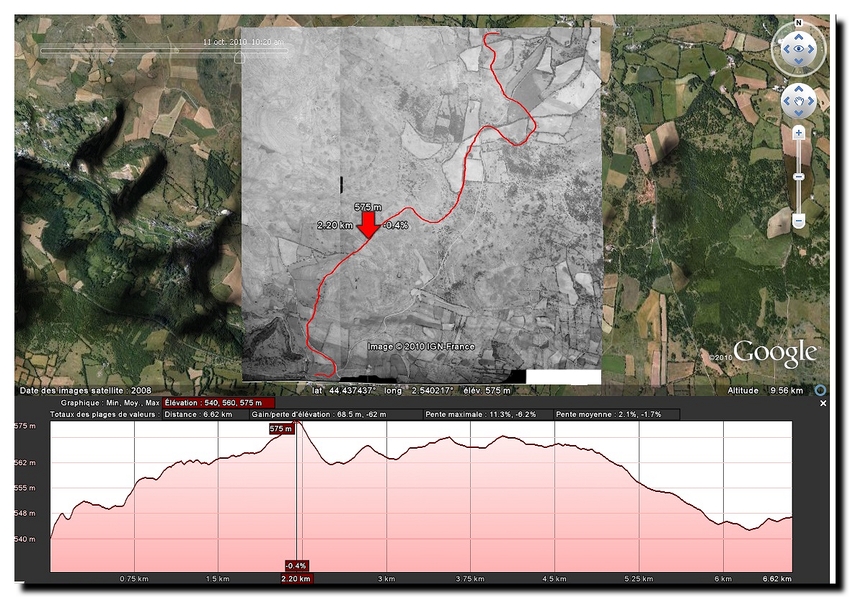

seul "ouvrage" de la ligne, la tranchée des Vésinies, vue depuis le

ciel (DR, col B. Olivié)

LE

CHEMIN DE

FER (de Cadayrac)

à VOIE DE 1,10 mètre

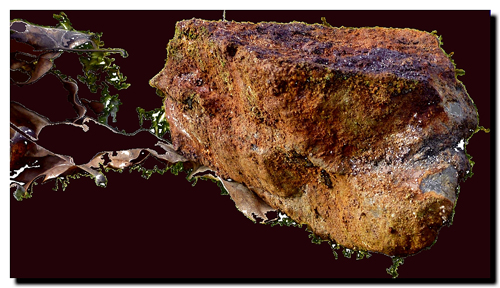

▲Minerai de fer du causse

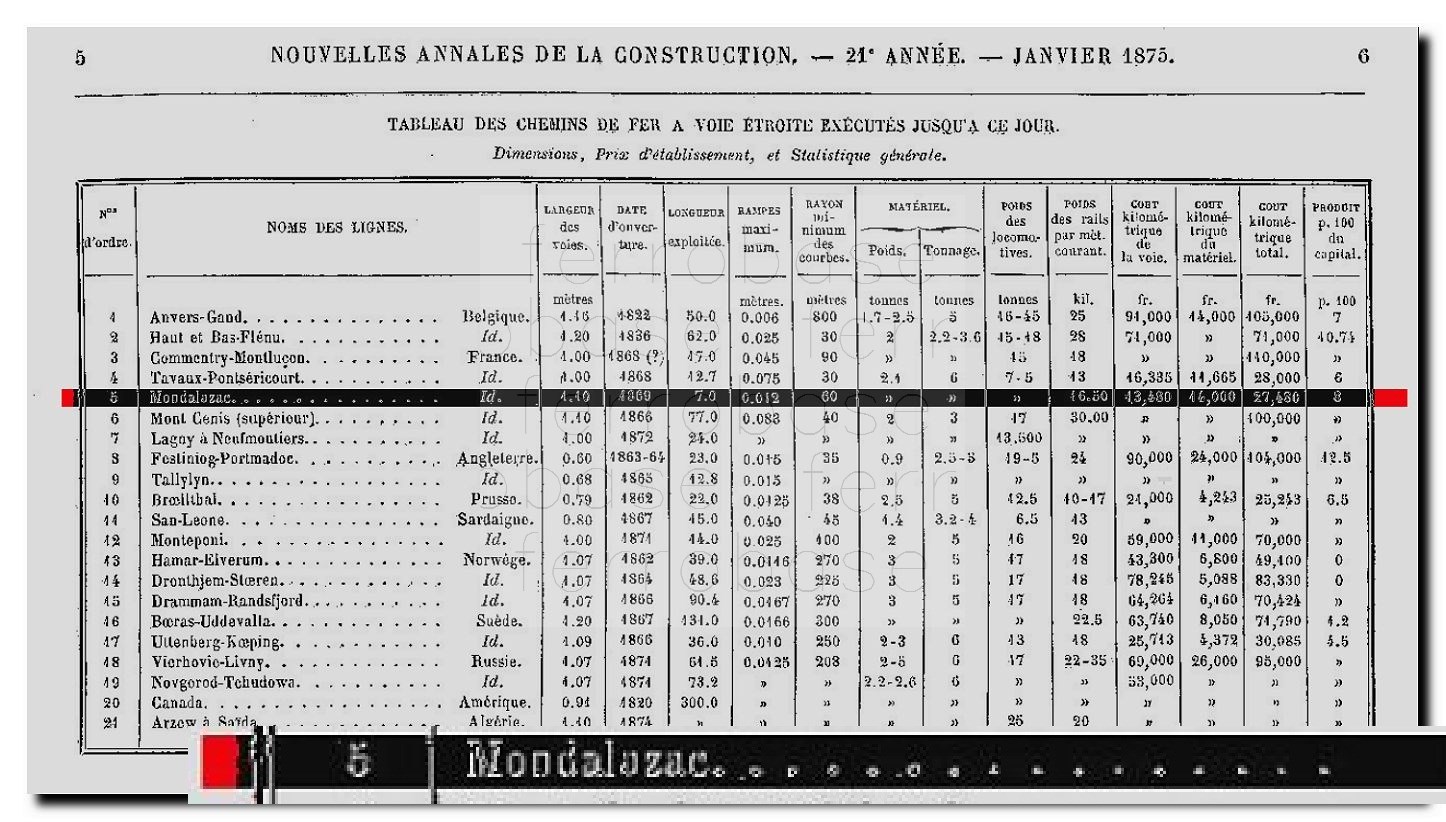

Le cadre géographique est ici rapidement évoqué, car de faible importance, et quelques éléments géologiques sont donnés. Nous développons ensuite les éléments historiques relatifs à la construction des chemins de fer à voie étroite, avant et après la loi Migneret de 1865. C’est cette loi ou plus exactement son rapport de présentation, qui risquait d’interdire à jamais les voies étroites. La compagnie du PO qui venait de construire le chemin de Lagarde va mener un combat médiatique pour mettre en évidence les avantages de ces chemins à voie étroite, et celui de Mondalazac fut l’exemple partout évoqué. On note que Mondalazac, comme mentionné par la Compagnie d'Orléans a remplacé Lagarde, dans ces discours et rapports. On évoquera ainsi par la suite, reprenant l'approximation faite par Orléans, le chemin de fer de Mondalazac au lieu de Cadayrac. Le rapport du PO, retrouvé, sera analysé et le texte de la loi Migneret donné. Les dessins de matériels de la ligne ne manquent pas de charme, tout comme les trois cartes du tracé qui seront décrites par la suite. En annexe du texte, l’inventaire de quelques archives est repris, permettant de mieux situer l’histoire de cet écartement vraiment atypique dans les préoccupations minières du bassin de Decazeville.

Cadre

géographique

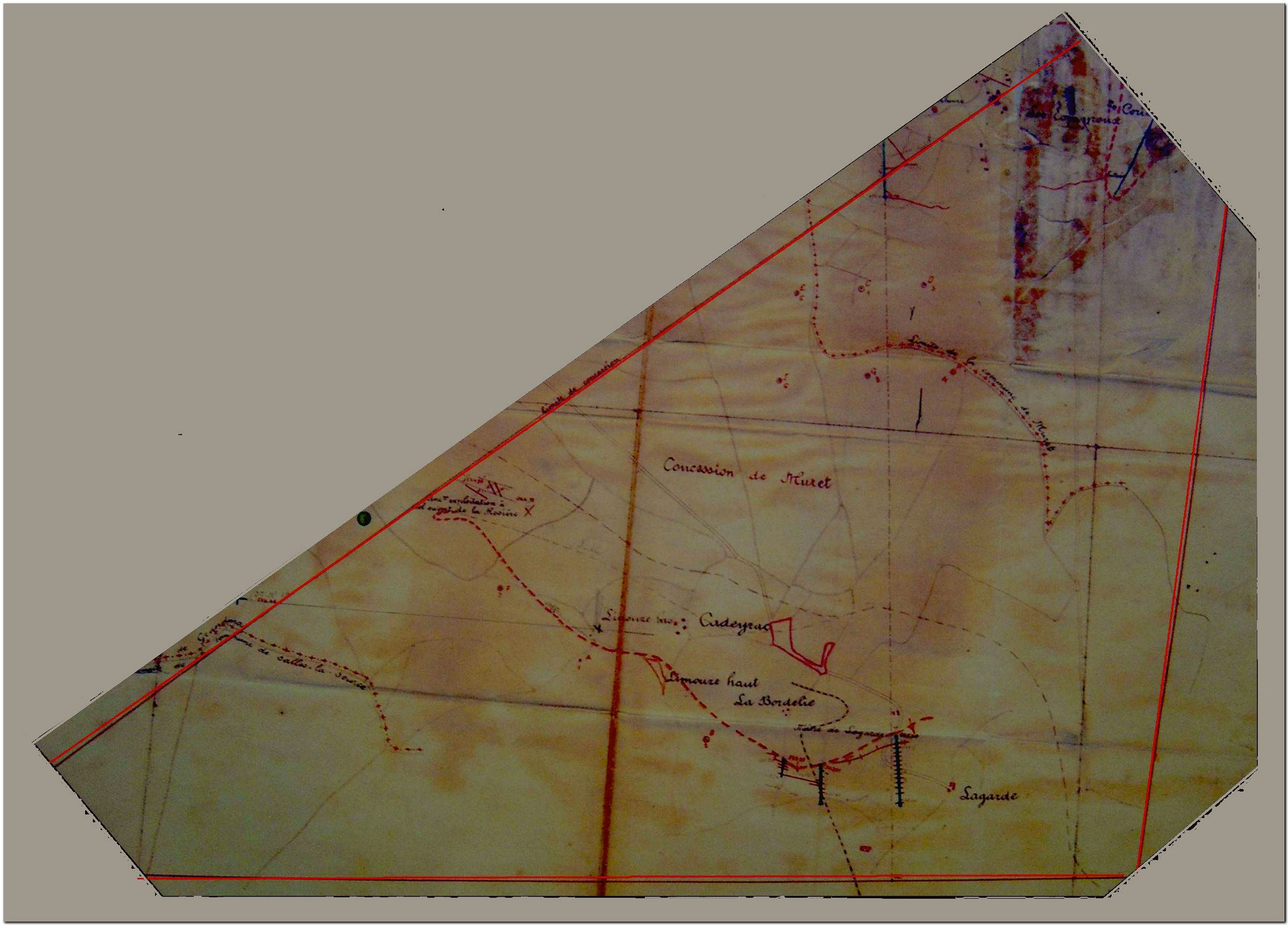

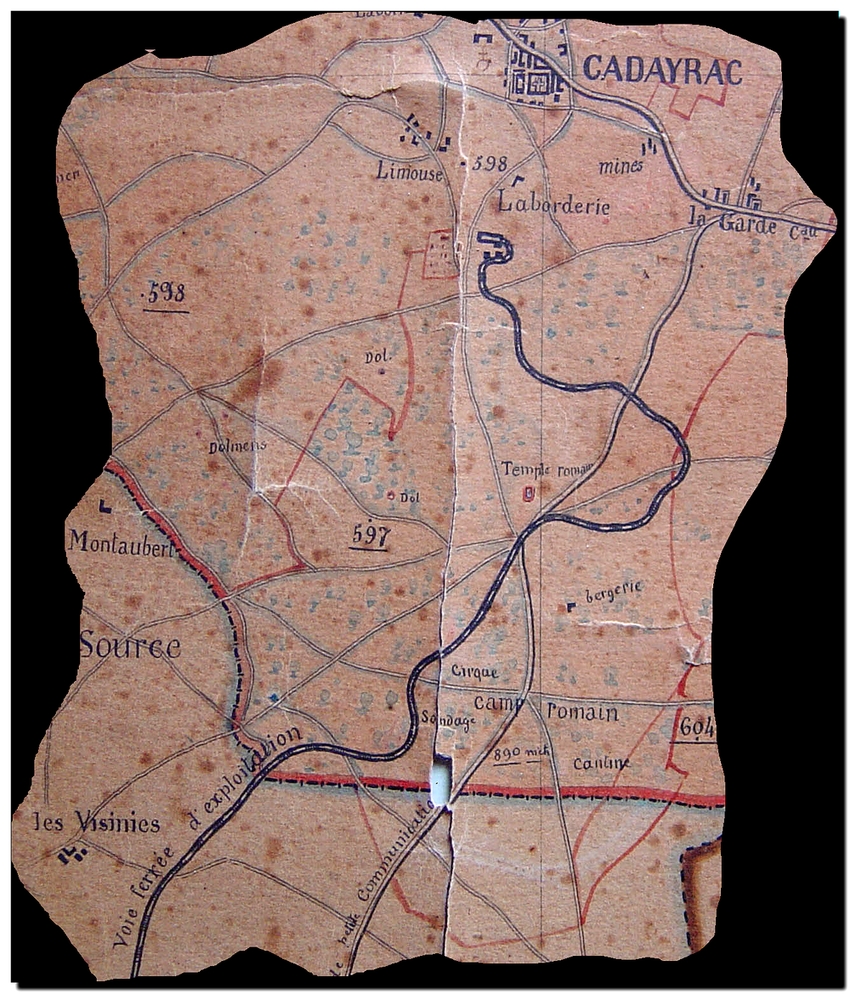

Le cadre géographique est celui de la partie sud des concessions du causse de Mondalazac .

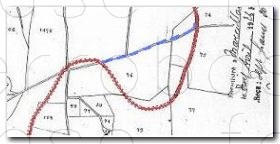

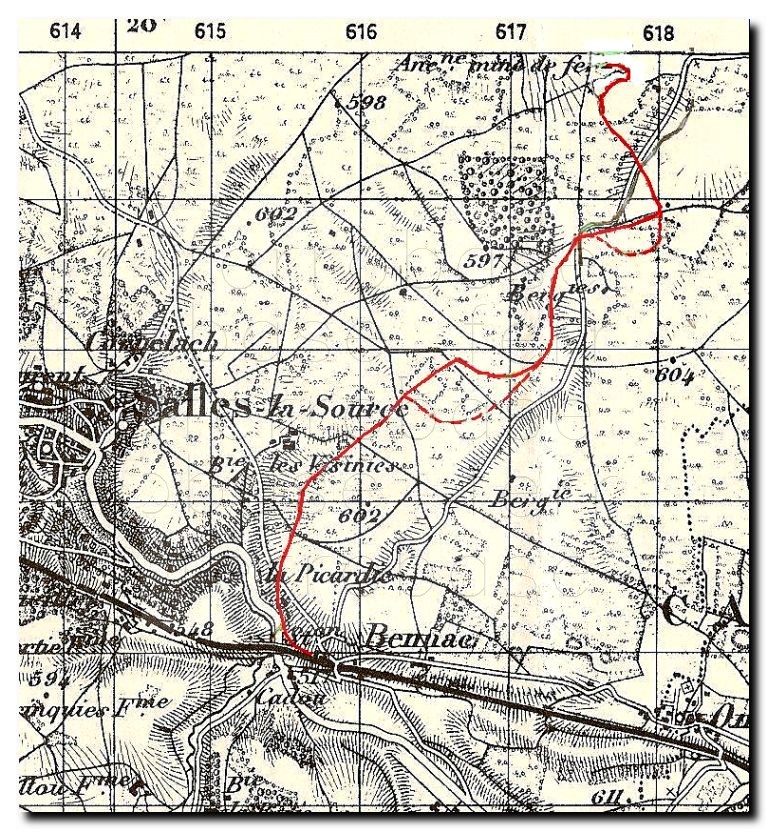

Cette concession dite de Muret est essentiellement constituée des exploitations de Lagarde, au sud de Cadayrac. La carte de 1912 fait également apparaître les anciennes exploitations à ciel ouvert de la Rosière, sans indications de sondages, situées sur l’affleurement indiqué en traits pointillés rouges, à proximité de la limite avec la concession de Mondalazac. (les limites de la concession sont surlignées en rouge sur le cliché ci dessus, doc ASPIBD)

Un peu de géologie,

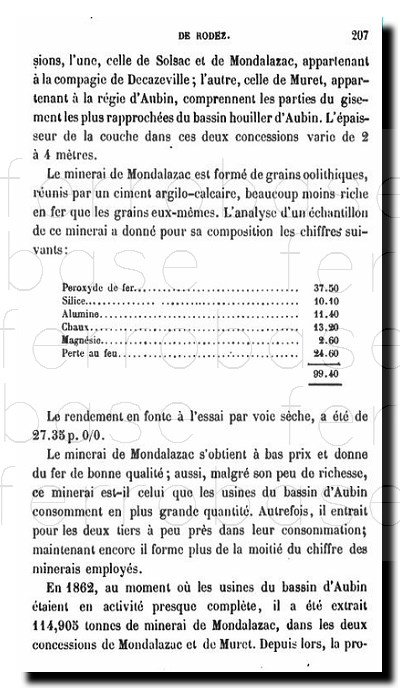

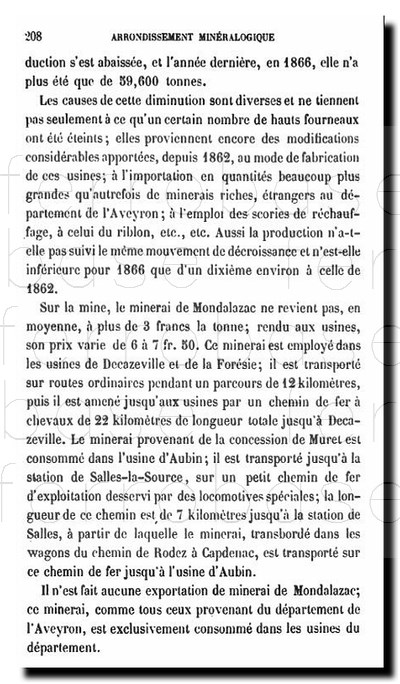

L'exposition universelle de Paris en 1867 avait mis l'accent

sur les ressources minérales, et plus particulièrement le fer. Le corps

des ingénieurs des Mines s'était mobilisé pour l'occasion et

avait exposé cartes, documents et échantillons divers. Un rapport

général présentait et analysait ces différents éléments. C'est

ainsi que nous vous proposons la lecture des quelques pages consacrées

au département de l'Aveyron. C'est court, concis, mais l'essentiel

est dit.

L'exposition universelle de Paris en 1867 avait mis l'accent

sur les ressources minérales, et plus particulièrement le fer. Le corps

des ingénieurs des Mines s'était mobilisé pour l'occasion et

avait exposé cartes, documents et échantillons divers. Un rapport

général présentait et analysait ces différents éléments. C'est

ainsi que nous vous proposons la lecture des quelques pages consacrées

au département de l'Aveyron. C'est court, concis, mais l'essentiel

est dit.

Cadre

historique

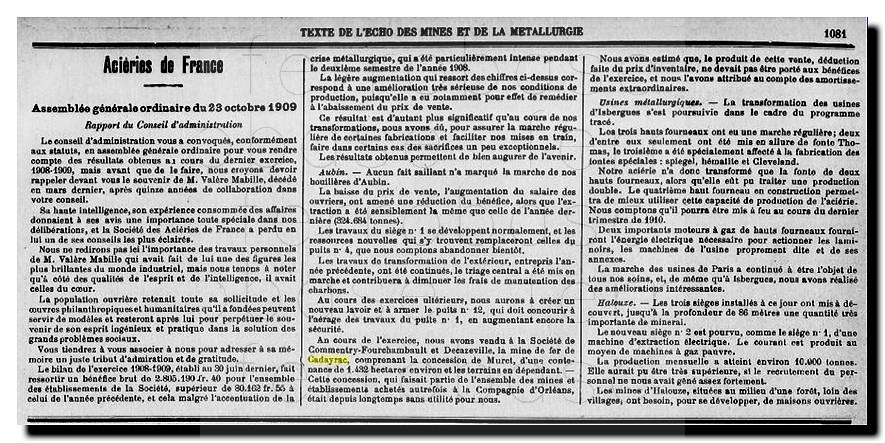

Le centre des archives du Monde du travail, archives nationales, présente comme suit le fonds de documents 111 AQ, relatif à Aubin ( Inventaire par I. Brot )

Notice biographique :

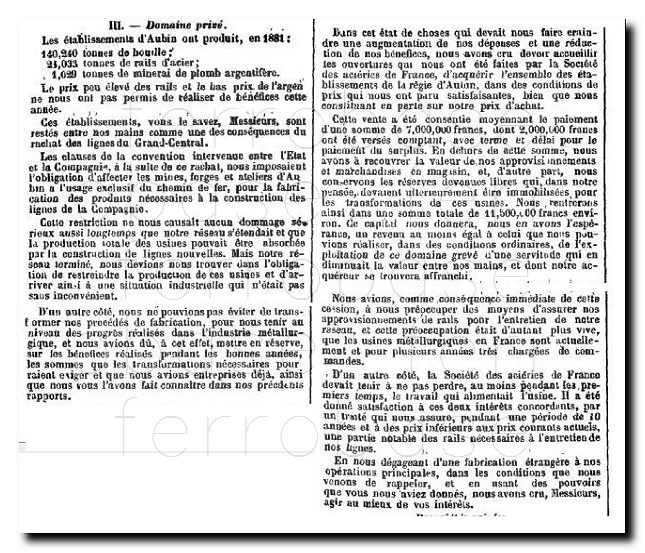

La Société minière et métallurgique du bassin d'Aubin, fondée en 1853 par le comte de Morny et le comte Charles de Séraincourt, réunit les apports de plusieurs sociétés minières et métallurgiques en liquidation et a pour objectif principal la fabrication de rails pour les compagnies de chemins de fer, et notamment pour la Compagnie des chemins de fer du Centre. Ces établissements sont ensuite pris en charge par la Compagnie du Grand-Central de France, puis, après le démembrement de cette société, en 1857, par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Ils sont acquis, en 1882, par la Société des aciéries de France, qui est elle-même absorbée, en 1929, par la Société de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons. Les mines d'Aubin sont nationalisées en 1946, et réunies à celles de Decazeville pour former, à l'intérieur des Houillères du bassin d'Aquitaine, le groupe de l'Aveyron.

Dans un ouvrage très polémique sur la spéculation en bourse - Google books, Proudhon, 1857- on trouve l'inventaire de tous les biens du Grand Central, enfin les locaux :

En 1868, la compagnie du Paris Orléans avait voulu prendre la direction des houillères de Decazeville, alors en vente. Le prix atteint aux enchères avait dépassé les limites fixées par les administrateurs. Dans le rapport fait à l'assemblée générale extraordinaire de 1868, le PO regrette que la fusion Aubin Decazeville n'ait pu se faire, et précise que la nouvelle société de Decazeville aura tout intérèt à se rapprocher du PO pour écouler sa production.

Dans le texte suivant,

un résumé de la situation, le terme Mondalazac doit

quelquefois être

compris comme Lagarde.

" Sous le Second Empire, le P.O, Compagnie Paris Orléans, était propriétaire en régie des usines d'Aubin, dans le bassin de Decazeville, et était concessionnaire d'une mine de fer à Mondalazac, dans l'Aveyron, à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rodez. Pour faciliter le transport du minerai de la mine à l'usine, le PO construisit en 1861 une très courte ligne de 7 km, allant de Mondalazac à Salles- la-Source, avant-dernière gare précédant Rodez sur la ligne venant de Capdenac. Cette petite ligne était à l'écartement de 1,100 m pour une raison restée inconnue. Tout au plus peut-on supposer qu'il s'agissait de l'adaptation aux normes françaises du fameux écartement anglais de 3 pieds 6 pouces, car 1,067 m (exactement 1,0668) est plus près de 1,10 m que de 1 mètre! Après un début d'exploitation par chevaux, le P.O commanda en 1863 aux Etablissements Gouin deux locomotives du type 020T qui entrèrent en service en 1864. Ce fut un grand succès, dont le retentissement dépassa largement l'Aveyron. La ligne resta minière, bien qu'il ait été un moment envisagé de l'ouvrir au transport de voyageurs en portant son écartement à 1, 200 m. Non seulement ce projet ne fut jamais réalisé, mais en 1882 le PO se déchargea de ses intérêts, tant à Aubin qu'à Mondalazac, et la ligne fut alors définitivement fermée. Or, à partir de 1860, tout le monde en France se préoccupe de compléter le réseau ferré national par des lignes secondaires qui seront dites successivement économiques puis vicinales. Mais les avis des experts divergent. Pour beaucoup, il faut suivre l'exemple de la compagnie de l'Est qui a créé en Alsace un certain nombre de lignes secondaires à voie normale, lignes qui lui donnent toute satisfaction. En revanche, pour d'autres, s'appuyant sur l’expérience du PO à Mondalazac, c'est la voie métrique qu'il faut retenir. La loi du 12 juillet 1865 tranche en faveur des premiers, puisqu'elle impose la voie normale. Malgré les réductions de coût en faveur de la voie métrique, ce sont les problèmes de transbordement de la voie métrique à la voie normale qui ont fait pencher la balance. Après la guerre de 1870, un changement d'esprit va se faire progressivement et, à partir de 1875, les réalisations de lignes à voie métrique, donc à voie de 1 mètre vont se multiplier en France métropolitaine."

Remarque méthodologique

Le contexte général et l’intérêt historique de cette ligne sont donc liés au problème apparemment essentiel de l’époque, vers 1850, 1860 : les voies étroites. Elles ont d’ailleurs pu donner lieu à diverses appellations, comme chemins départementaux, locaux, voire vicinaux, ou chemins de fer économiques, métriques ou secondaires. Tous ces qualificatifs peuvent être justifiés et ne doivent pas être confondus ; ils ne désignent pas obligatoirement les mêmes projets.

Pour introduire le débat, on peut se demander

pourquoi et comment l’écartement dit normal est devenu le standard des

chemins

de fer, 4 pieds, et 8 pouces ½, ce n’est

pas forcément évident ! Tout comme il n’est pas

évident de donner

en quelques lignes les

réponses au

problème : il faut remonter très loin, aux cotés de Stephenson

et des

premiers projets anglais en la matière. Nous n’irons pas plus en avant sur cette question et

préférons aborder le

débat voie normale, voie étroite, dont la ligne de Lagarde fut un

acteur très

médiatisé à cette époque. Vers 1860, le système français des chemins de

fer est

en pleine évolution : les concessions se multiplient, les

projets sont

innombrables, mais pas obligatoirement en Aveyron …la création de la

Compagnie

du Grand Central répond à des volontés financières, Pereire contre

Rothschild,

pour résumer, au risque d’être trop schématique et inexact. Cette

création

permet de résoudre également une difficulté politique et

économique :

donner à quelques départements du centre de la France, dont l’Aveyron,

un accès

aux voies ferrées : ces régions sont en

1850 très défavorisées, pas de grandes lignes en projet,

et aucun

intérêt ou presque de la

part des

grandes ou futures grandes, compagnies : Midi, PO, PLM …Les

résultats à

attendre en termes

de trafic et

transport de marchandises ne sont pas suffisamment attractifs pour

élaborer des

projets. Le Grand Central aura donc reçu mission de

résoudre une équation impossible. On sait que le parcours

de la

compagnie fut bref, très bref même, et les dépouilles

attribuées au PO et au PLM pour l’essentiel. Parmi ces

dépouilles, il y avait Aubin et les mines de Lagarde, donc notre voie

ferrée.

Les voies dites donc locales, devaient -elles donc être à voie normale

ou à

voie étroite ? Un

anglais, Alexander

McDonnell, résume ainsi la situation en France vers 1866.

(http://webird.tcd.ie/bitstream/2262/7059/1/jssisiVolXXXII_319323.pdf

)

traduction:

…L’an passé (c'est-à-dire en 1865), une loi a été adoptée pour développer ce que les français appellent chemins de fer locaux. (il s’agit de la loi Migneret, nous y reviendrons plus loin)…En 1838, il était proposé de réaliser plusieurs lignes dans le département du Bas Rhin, les terrassements et ouvrages étant réalisés en accord avec la loi de 1836, par le Département et les communes . .. L’exploitation serait confiée soit à une compagnie existante, soit à un nouveau concessionnaire. .. Il y a eu un grand délai de réalisation dû au refus de la Compagnie de l’Est de financer la totalité du projet …En 1864 les lignes sont entièrement terminées…La loi de 1865 est ensuite résumée : un chemin de fer d’intérêt local est déclaré d’utilité publique par un décret en Conseil d’Etat, sur rapport du Ministre des Travaux Publics. Les fonds peuvent ensuite être accordés en partie par les départements, en partie par les communes. L’Etat peut fournir une subvention du quart à la moitié des montants accordés par les départements et communes, et la compagnie qui reçoit la concession. L’Etat ne peut donner plus de 6,000,000 de francs par an. Il existe à coté de ce système de chemins de fer locaux, un autre système de chemins de fer à voie étroite, et il n’est pas impossible qu’ils connaissent un important développement. Un rapport sur ces chemins de fer a été publié par MM. Thirion et Bertera dans le Moniteur du 2 juillet 1865. (On verra également plus bas l’importance pour nous de ce rapport, tout comme l’importance de cette date, sachant que la loi Migneret est datée du 12 juillet 1865…) . La première expérimentation en a été faite par la Compagnie du Paris Orléans sur une ligne de 7 kms de longueur, qui relie la ligne principale du PO à Salles la Source, et est utilisée pour un transport de minerai. La largeur de la ligne est de 3 pieds 7 pouces 1/3, et est réalisée avec un rail de 3 livres par yard, les traverses étant placées tous les deux pieds six pouces. Les wagons contiennent environ 4 tonnes, et la ligne est exploitée par des locomotives de neuf tonnes.

L’auteur poursuit ensuite sur les indications financières de coût d’établissement de la ligne, coût de fonctionnement et rapport. Ces chiffres sont repris du rapport Thirion . Il reprend l’une des conclusions du rapport : ce type de ligne peut être réalisé en France, le terme en étant italique dans le texte. Cela veut-il dire que l’expert anglais n’est pas totalement convaincu ? Il conclut son exposé : dans ce bref aperçu des systèmes français de chemins de fer, je n’ai pu faire de comparaison, bien que cela puisse être très intéressant. Il n’y a pas de doute, on peut apprendre beaucoup de la France. (Venant d’un anglais, en 1866, et concernant les chemins de fer, la remarque ne manque pas d’intérêt ! ). Les populations ne sont généralement pas denses, les haltes non fréquentes, et les prix plus faibles que dans notre pays (l’Angleterre) …Cette remarque est également due à l'impossibilité légale à cette époque de réaliser des voies étroites voyageurs en Angleterre, la loi ayant seulement retenue la voie dite normale pour ce trafic.

On retiendra principalement de ce témoignage anglais, que l’expérience comme il est dit du chemin de fer de Lagarde a bien été comprise. Les efforts du PO en ce sens seront soulignés plus loin. Notre chemin a donc été sans doute un des premiers exemples français à suivre par des anglais …

Sur ce sujet des voies

étroites, si l’écartement 4 pieds 8 pouces 1-2 est la norme, la norme

anglaise

étroite fut de 3 pieds 6 pouces, soit 1,067 m. Les réalisations dans

cet

écartement sont très nombreuses (http://www.trains.com/trn/default.aspx?c=a&id=23,

A history of

track gauge ). Les réalisations en voie étroite ont connu un

grand

développement de 13 ans, de 1872 à 1885, avant de chuter.

Un inventaire de voies 3 pieds

6 pouces se trouve sur http://parovoz.com/spravka/gauges-en.php.

Le

bilan est

vraiment

impressionnant ! Vous pouvez également faire une recherche avec

narrow gauge: la variété des écartements dits étroits est grande !

Il y a aussi le cas de la Russie (http://sbchf.narod.ru/voieetr.html ), extraits traduits.

En Russie, la première voie ferrée à traction hippomobile pour le

transport des

minerais fut construite en 1809 dans la région d'Altaï (Sibérie). Elle

eut la

longueur de 1867 mètres et l'écartement de 1067 millimètres. Tout au

long du

XIX-ème siècle, il y avait beaucoup de petites lignes industrielles à

voie

étroite de types divers.

La traction vapeur est apparue

dans

notre pays lors de la quatrième décennie du XIX siècle. Le premier

chemin de

fer à voie étroite, destiné au service commun, a été ouvert en 1871

entre les

gares de Verkhovié et Livny dans la région d'Oriol, au sud de Moscou.

Il eut la

longueur de 62 kilomètres et son écartement fut aussi 1067 mm (3 pieds

6 pouces

anglais). A partir de cette époque, les lignes secondaires à voie

étroite

deviennent assez répandues dans la totalité du pays - en Extrême-Orient

et en Asie Centrale. Certains réseaux avaient une longueur qui comptait

plusieurs centaines de kilomètres. Les plus grands parmi eux furent

ceux qui,

étant séparés du reste du réseau ferré national par le fleuve

Volga,

jouèrent un rôle important pour le développement des territoires

éloignés:

Yaroslavl - Vologda - Arkhangelsk, d'une longueur de 795 km, écartement

de

1067mm, avec la période de construction 1872 - 1898. Elle était

reconstruite

pour la voie large (1520 mm ou 5 pieds, c'est-à-dire le standard russe)

en

1916. Et encore, un réseau même plus vaste, de Pokrovsk (une petite

ville près

de Saratov, au-delà de la Volga) vers Ouralsk avec des embranchements

(la longueur

totale de ces lignes était supérieure a un millier de kilomètres,

écartement de

1067mm).

Un réseau de 1,067 m existe

également sur

l’île

de Sakhaline. On

peut également citer le cas du cable railway de Los Angeles dans cet

écartement, du Japon où c’est quasiment la norme, hors la grande

vitesse, et son importance en

Afrique

du Sud. Pour compléter cette genèse des voies 3 pieds 6 pouces, il est

possible de lire un remarquable article sur

http://www.jrtr.net/jrtr31/f33_sai.html : un expert japonais

explique le choix de son pays pour cet écartement. Pour résumer les

six pages de son texte, c'est l'expérience industrielle du

Festiniog Railway - mais avec un autre écartement de deux pieds- pour

ses transports miniers et sa réussite qui fut le modèle à suivre. Il

est intéressant de noter que c'est ce même Festiniog Railway qui fut à

l'origine, dit-on, du choix de la voie de 66 cm pour Firmi

Marcillac, écartement qui n'était pas en usage sur le

Festiniog Railway. Robert Stephenson avait fait des essais de machines

en 3 pieds 6 pouces, et son emprise sur les chemins de fer était

donc telle qu'il était plus sécurisant pour un constructeur de

lignes de suivre ses préconisations. Accessoirement, une autre

raison que purement économique avait été avancée par les dirigeants du

Festiniog pour le choix d'une voie étroite : une voie normale

existait à proximité des mines. Une mise en place de voies minières à

l'écartement normal aurait pu amener une jonction, et la

disparition du Festiniog au profit de la compagnie des voies

normales...Une variante prudente du chacun chez soi !

La ligne de Lagarde aurait donc bien mérité de

survivre ! Alors

pourquoi cet

écartement, et non un écartement plus rationnel de 1 mètre, le

métrique ? Disons

tout de suite

que la réponse n’est pas immédiate ! Dans les années

1830-1840, en Europe

de l’ouest et donc en France, on utilisait essentiellement des

locomotives

anglaises, ou construites sur des plans anglais. Ce peut être une

raison. Ou

alors, le métrique n’était pas encore traditionnel pour les voies

étroites, ou

Gouin, de culture ferroviaire anglaise,

fournisseur des locomotives, était-il intervenu pour cet

écartement ? Ou l’auteur du projet était-il anglais ? La question reste pour

nous sans réponses …

Il y a aussi le cas de l’Algérie, où quelques centaines de

kilomètres en voie étroite (1, 055) étaient réalisées. L’extension de

ce

réseau avait mobilisé, sur les demandes des militaires, les partisans

du oui à

la voie étroite ; on peut lire dans les Mémoires de la Société

des

Ingénieurs civils, vol 39,1883, 1 er semestre, pages 50 à 85, une

discussion

sur ce problème.

Un

autre rapport très

volumineux, figure en 1882 dans les mémoires (accessibles sur le site

du CNUM,

Cnam), de M. Rousset : l’Algérie et les chemins de fer à

voie étroite. Auguste

Moreau,

très connu dans le

monde ferroviaire de l’époque était contre, et très

fermement ! Les

explications qui justifient cet écartement, apparemment exotique pour

un

français, sont des plus diverses ! On donne par exemple une

moyenne entre

1,45 m et la voie de 0,75 m, pour arriver à 1,10 m ! Pas très

scientifique…Ou il est préconisé de suivre l’exemple de l’Inde et de

l’Angleterre … Au pays du système dit métrique,

en 1882, cela laisse

quelque peu rêveur. Mais en 1882, notre voie

de Lagarde venait

de disparaître des

tablettes.

A défaut

de

comprendre les raisons exactes, si ce n'est donc que parce que

c'était tout simplement dans l'air du temps, qui nous ont amené cette

voie de 1,067 m

ou 1,10

m,suivant la mesure entre axes, ou faces internes des

rails, (le rapport Thirion Berteara, montre des dessins avec un

écartement de 1,10 m face

interne

des rails...) il est important de souligner

l’importance de ce débat voie normale – voie étroite dans le

développement

économique supposé et à venir.

Ernest Chabrier a publié un

argumentaire à destination des agriculteurs de France

en 1877. Il reprend la loi de 1865, pour souligner qu’en

1877, le

monde agricole n’avait tiré aucun avantage particulier de cette loi. Il préconise

l’implantation de voies

étroites, métriques, en

accotements de

routes, et la création de chemins de fer vicinaux. Il cite à l’appui de

ses

conclusions le cas de Mondalazac.

Dans

son traité des chemins de

fer économiques, Opperman en 1873, ne manque pas de donner

également l’exemple de Mondalazac .

Son

traité est disponible sur archive.org. Il reprend le texte de

Thirion pour l’essentiel. Revenons

donc à ces sources, le texte des

ingénieurs du PO eux-mêmes, MM. Thirion et Bertera . Publié en 1865,

début

juillet, et juste avant le vote de la loi, le 12, qui sera ensuite

connue sous

le vocable loi Migneret, ce texte n’est pas autre

chose

qu’un travail de

lobby de la part du PO. Il souhaite pouvoir

monter des projets à voies étroites, ce que la loi en

gestation ne va

pas obligatoirement lui permettre et même lui interdire.

Ce rapport a été

publié chez

Dunod et présente

en 32 pages le cas de

Mondalazac. Des planches de dessins de matériels complètent le texte.

Ce texte

est divisé en deux grands chapitres. Le premier présente les

observations du PO

sur le projet de loi Migneret. Il

est

signé Thirion, Directeur du réseau central de la Compagnie

d’Orléans. Le second

développe le cas de Mondalazac, réseau construit en 1861

par le PO, et

exploité par locomotives dès 1864. Il est signé Bertera, ingénieur en

Chef des

Mines. Il n’y a

pas, hélas, de

plans de situation. Mais ne boudons pas

notre plaisir de parcourir ce rapport, seul

et premier document à notre connaissance présentant la

voie de Salles la

Source à Lagarde. Extraits

choisis.

OBSERVATIONS sur

le Projet de Loi des

CHEMINS

DE FER DEPARTEMENTAUX

Le conseil d'Etat est saisi d'un

projet de loi sur les chemins de fer départementaux dont le but est de

favoriser la création d’un ensemble de lignes secondaires destinées à

rattacher

successivement aux grandes artères les divers centres de population

placés

aujourd'hui en dehors du réseau principal.

Le rapport pose en

principe que le réseau des grandes voies touche à son terme, que les

lignes

principales restant à construire pour en combler les dernières lacunes

sont en

petit nombre, et que le complément,de l'œuvre doit être accompli par

des

embranchements généralement établis en plaine sans traverser soit les

grandes

vallées, soit les chaînes de montagnes de manière à éviter les

occasions de

dépenses considérables. La création de ces embranchements économiques

serait

dévolue aux départements et aux communes, et pourrait être facilitée

par des

subventions du trésor public. Construits et exploités, dans les mêmes

conditions que les lignes du réseau principal, ils seraient soumis aux

mêmes

règlements de police et à la même juridiction.

Le rapport constate

que l'expérience de ce système a été faite dans les départements

alsaciens avec

un plein succès. Trois chemins de fer d'embranchement, ayant ensemble

79

kilomètres d'étendue, ont été établis de Strasbourg à Barr et

Vasselonne, de

Haguenau à Niederbronn, et de Schlestadt à Sainte-Marie-aux-Mines. La

dépense

par kilomètre s'est élevée à 40522 francs pour l'assiette ou

infrastructure du

chemin de fer, et à 76 778 francs pour la pose de la voie, ses

accessoires et

le matériel roulant.

La Compagnie de

l'Est, qui s'est chargée de l'exploitation, pense que la recette brute s'élèvera à 10000

francs par

kilomètre. Quant aux frais d'exploitation, on estime qu'ils ne seront

pas

inférieurs à 6000 francs par kilomètre.

Ces dispositions ont

été reçues avec une approbation unanime, et le succès obtenu en Alsace

est un

gage des heureux résultats qu'elles sont appelées à produire. Seulement

il est

permis de se demander si la loi projetée aura toute la portée qu'on en

attend,

en d'autres termes si l'on parviendra à créer, dans les conditions

indiquées,

une étendue de lignes secondaires suffisante pour

répondre aux besoins du pays.

Si la voie et le

matériel doivent coûter 76 000 francs, et si les frais d’exploitation s'élèvent à 6 000 francs

par kilomètre, il

est clair qu'il faudra un produit brut de

10 000 francs au moins par kilomètre pour payer les frais

et couvrir les

intérêts de la

portion du capital

d'établissement qui doit être avancée par un concessionnaire.

Reste-t-il

aujourd'hui beaucoup de directions non desservies

qui soient on état de produire 10 000 francs par

kilomètre ?

On en trouvera sans doute encore en Alsace, en Normandie, dans les

départements

du Nord, dans la sphère immédiate d’attraction des grands

centres ; mais

dans la majorité des départements et notamment dans tout l'espace

occupé par ce

qu’on appelle aujourd'hui

le Réseau Central de la

Compagnie d'Orléans,

il ne faut pas

l’espérer. L’exploitation successive des tronçons

de ce réseau nous a donné sur ce point des

enseignements irrécusables, et si nous prenons ces résultats pour base,

nous

sommes portés à croire qu’en faisant l’inventaire des lignes

secondaires

réclamées et attendues dans les départements, on en trouvera un très grand nombre dont le

produit n’atteindra

pas, ou du moins ne dépassera pas 6 à 7 000 francs par kilomètre,

Quant à la partie des dépenses

d’établissement qui, dans le système du projet, doit être à la charge

des

départements avec le

concours

facultatif de l’Etat, il est également important de ne pas se faire

d’illusions. Pour

les trois chemins exécutés en Alsace,

elle a été en moyenne de 40500 francs par kilomètre. C’est

un prix

exceptionnellement bas. Le rapport dit bien qu'on se

tiendra soit dans

les vallées, soir sur les plateaux;

mais il faut bien savoir que toutes les vallées ne sont pas droites et

ouvertes, et tous les plateaux d'un parcours facile. En s'astreignant à employer le matériel du

grand réseau, on

contracte des obligations incompatibles avec le bon marché

absolu. Le rayon des

courbes, par exemple,

peut bien être abaissé dans certains cas particuliers jusqu'à 200 et

même

jusqu'à 180 mètres, mais généralement on ne descendra pas sans

inconvénient

au-dessous de 300 mètres, et alors pour peu que le tracé ait à suivre

un défilé

ou à se développer sur des flancs de coteau quelque peu accidentés, les

travaux

prendront une importance considérable. Le poids et les dimensions du

matériel

roulant des grandes lignes imposeront, en outre, des sujétions

onéreuses pour

la construction des ouvrages d'art. Nous croyons être dans le vrai en

affirmant

que la dépense d'établissement de l'assiette du chemin de fer sera

rarement

inférieure à 60 000 francs par kilomètre et qu'elle ira souvent, même

dans les

conditions indiquées par le rapport, au-delà de 100 000 francs.

Il y a encore une

circonstance favorable qui a contribué puissamment au succès des trois

tronçons

exécutés en Alsace: c'est que tous trois ont pour point de départ une

station

principale, Strasbourg, Hagueneau, Schlesladt. On a trouvé là des

dépôts de

machines et des voies de service toutes préparées. Quand, au contraire,

les

embranchements devront partir des stations intermédiaires, il arrivera

de deux

choses l'une, ou que l'on sera obligé de créer un dépôt et des voies de

service

spéciales, ou que les trains partiront d'une station éloignée du point

de

bifurcation et auront à parcourir en pure perte un espace plus ou moins

considérable. Les dépenses d'établissement dans le premier cas, et les

frais

d'exploitation dans le second, se trouveront augmentés dans une

proportion

notable.

Ces considérations

nous paraissent établir assez clairement que s'il faut pour arriver à

la

création des chemins de fer départementaux réunir les conditions qui

l'ont

rendue possible en Alsace, c'est-à-dire un terrain assez facile pour

que l'assiette

du chemin de fer ne coûte pas plus de 40 à 50 000 francs par kilomètre,

et un

trafic assez important pour donner un produit brut de 10 000 francs

par

kilomètre, les occasions seront en petit nombre et les effets de la loi

plus

bornés qu'on ne le pense. Il est probable que plus de la moitié des

départements se trouveraient à peu près exclus du bénéfice de la

nouvelle loi.

Doit-on, s'il en est

ainsi, renoncer à donner plus d'extension au réseau des chemins de

fer ? Sur

les points où ne se trouveront pas réunies les difficiles conditions

qui

viennent d'être énumérées, se contentera-t-on définitivement des

chemins

ordinaires et renoncera-t-on à jamais à l’emploi de la vapeur? A notre

avis ce

serait une faute. Il existe certainement un grand nombre de centres de

population, surtout de centres secondaires d'industrie, tels que

forges, mines

de houille et de fer, ardoisières, etc., qui, sans pouvoir donner un

trafic

correspondant à 10000 francs de produit annuel ont cependant besoin

d'un moyen

de transport plus sûr, plus exact et plus puissant que le roulage, et

il n'est

pas douteux qu'il importe à la richesse publique de le leur procurer le

plus

tôt possible. Ce moyen, c'est l'établissement de chemins de fer à

dimensions

réduites, coûtant infiniment moins et pourvus d'un matériel plus léger

qui,

sans mécanisme compliqué, se prête à circuler dans des courbes de 100

et au

besoin de 60 mètres de rayon. De cette manière, les dépenses de voie et

de

matériel seront infiniment diminuées et la portion des dépenses

tombant à la

charge des départements et des communes s'éloignera à peine de ce

qu'elle est

aujourd'hui pour l'établissement soit des routes départementales, soit

des

chemins vicinaux de grande communication.

La question envisagée à ce point de vue,

soulève immédiatement deux objections considérables. On dit que

l’adoption

d’une voie réduite romprait l’unité du réseau, que le transbordement forcé au point de

rencontre avec les grandes

lignes en paralyserait l’usage. On se demande en même temps comment,

sur des

lignes isolées et d’une étendue restreinte, on parviendrait à

entretenir le

matériel et à organiser l’exploitation.

Il n’est pas douteux, lorsqu’il s’agit

de lignes composant un réseau et se faisant suite les unes aux autres,

que la

sujétion du transbordement ne soit inadmissible. Lorsque le chemin de

fer

badois avait une voie différente de celle

du reste de l’Europe, c’était un contre sens. Mais

lorsqu’on en vient à

de simples embranchements ou à des lignes sans prolongements prévus, la

question

perd son caractère absolu. Ce n’est plus qu’une affaire de

chiffres ; il

ne s’agit plus que de se rendre compte des frais et des retards réels

résultant

de l’opération de transbordement et de savoir si les uns et les autres

ne sont

pas largement compensés par les avantages résultant d’un établissement

moins

dispendieux et d’une exploitation plus économique.

La Compagnie d’Orléans s’est trouvée en

situation de faire à ce sujet une expérience intéressante. Comme

propriétaire

des établissements d’Aubin, elle est concessionnaire d’une exploitation

de

minerai de fer sur le territoire de la commune de Mondalazac. Le

transport par

voiture des produits de cette exploitation, sans compte l’inconvénient

d’un

prix de revient très élevé, était une source d’embarras continuels.

C’est un

fait qui n’étonnera aucun de ceux qui ont l’expérience de ces sortes

d’affaires. La

minière principale se

trouvant à 7 kilomètres de la station de Salles la Source, il

s’agissait de

décider si l’on construirait un embranchement avec la grande voie et

les rails

ordinaires de manière à pouvoir se servir du matériel du grand réseau,

ou bien

si l’on adopterait une voie réduite et un matériel spécial. Le conseil

inclinait pour le premier moyen. Cependant des calculs très simples

démontrèrent

tout de suite que l’établissement des voies de garage nécessaires au

point

d’embranchement d’une part, et d’un autre coté les frais d’entretien

d’une

machine en permanence dans une petite station éloignée du dépôt

principal

conduiraient à des résultats très peu économiques. On se décida pour un

chemin

de fer à section réduite,avec rails de 16 à 17 kilogr. Et matériel

spécial. Ce

chemin a été exploité pendant trois ans avec des chevaux. Il l’est

depuis un

peu plus d’un an avec des locomotives. Les résultats de ces deux modes

d’exploitation sont consignés dans un rapport de M. L’Ingénieur en Chef Bertera que nous avons

fait transcrire à la

suite de cette note. Il répond directement aux deux objections

principales que

nous venons de signaler.

Cette petite ligne a 7 kilomètres de

longueur. Les rayons de courbure varient de 40 à 100 mètres.

L’inclinaison

maxima est de 12 millimètres. La voie a 1,10 m de largeur. Elle est

formée de

rails Vignoles éclissés pesant 16 kilos ½ par mètre courant et posés

sur traverses

en chêne espacées de 75 centimètres. Le matériel roulant se compose de

70

wagons à minerai, portant chacun 3800 kilogrammes, et de 2 locomotives

à 4

roues couplées, pesant un peu plus de 9 tonnes. L'écartement des

essieux est de

1 m40. Le matériel circule sans difficulté dans les courbes de 60 et 75

mètres,

et même au départ dans une courbe de 40 mètres de rayon. La voie

s'entretient

avec facilité. Elle n'est protégée par des clôtures que dans l'étendue

correspondant à une tranchée profonde à parois verticales. Il n'y a pas

de

barrières à la rencontre des chemins qui, à la vérité, sont peu

fréquentés.

L'établissement de

l'infrastructure, y compris le ballast, a coûté 21 500 francs par

kilomètre; le

matériel de la voie et l'installation des embarcadères, 12 000 francs;

le

matériel roulant, 16 850 francs.

Le

matériel roulant

était calculé pour un transport annuel de 80,000 tonnes. Par le fait de

circonstances imprévues, le mouvement effectif a été réduit à une

moyenne de 40

à 50 000 tonnes. Malgré cette circonstance défavorable, le prix du

transport,

qui était de 0f,20 au moins par tonne et par kilomètre, est descendu à

0f,075

pendant la période d'exploitation à traction de chevaux. L'emploi des

locomotives a produit immédiatement une nouvelle économie. Dans les six

derniers mois de l'année 1864, période à partir de laquelle la marche

peut être

considérée comme régulière, le prix du transport est descendu à

0f,042,entretien de la voie compris ; et si l'on considère seulement le

mois

de

décembre pendant lequel le mouvement s'est élevé à 4000 tonnes, ce prix

s'est

abaissé jusqu'à 0f,033.

Le transbordement du

minerai à la station de Salles-la-Source, c'est-à-dire le déchargement

sur le

quai, 1a reprise et le chargement dans les wagons du grand réseau, est

payé à

forfait 17 centimes par tonne. Comme le chemin ne transporte pas quant

à

présent d'autres marchandises, ce résultat ne saurait être généralisé;

mais

l'extrême bon marché du transbordement dans le cas particulier des

minerais,

autorise à conclure que l'opération, en définitive, ne saurait être

bien

coûteuse quelle que soit la nature de la marchandise.

L’entretien des

locomotives et des wagons se fait jusqu'à présent sur place sans

difficulté.

Lorsqu'il y aura des réparations majeures à faire aux locomotives, il

est

évident qu'on les mettra sur un truck et qu'on les expédiera soit au

constructeur, soit au plus prochain atelier du grand réseau.

La dépense totale

d'exploitation s'est élevée pour six mois à 5 334f,26, ce qui

représente pour

l'année entière 10 670 francs, soit 2 124 francs par kilomètre. Cette

somme eût

été à peine augmentée si la masse des transports, au lieu d'être

restreinte,

par suite de circonstances imprévues, à 3 000 tonnes par mois, avait

été

doublée

conformément aux prévisions. Il en résulte que si le chemin de

Mondalazac

était une entreprise industrielle indépendante, il suffirait d’un

tarif de 8

centimes par tonne et kilomètre pour couvrir les frais d'exploitation

et les

intérêts à 5 p. 100 de la totalité du capital engagé.

Tels sont les faits

qui ressortent directement de l'expérience faite par la Compagnie

d'Orléans.

Cette expérience n'est pas complète puisque le chemin de fer exploité en ce moment ne transporte

ni marchandises

variées ni voyageurs; mais il est possible,

jusqu'à un certain point, de prévoir par induction les

résultats

probables d’une exploitation qui

serait

faite avec des moyens analogues, mais dans des conditions plus

générales. C'est

ce que M. Bertera a fait avec autant de précision qu’il est possible

d’en apporter

dans une étude de ce genre.

Il a pris pour

premier exemple une ligne de 35 kilomètres d'étendue destinée à

desservir un

groupe d'usines et de carrières de pierre, existant aujourd'hui dans un

des

départements de l'Est et sollicitant vainement depuis plusieurs années

le

secours indispensable

d'une voie de

transport perfectionnée. Le tonnage actuel correspond à 20 150 tonnes,

sur un

parcours moyen de 21 kilomètres dans un sens, et 138 500 tonnes sur 13 kilomètres dans l'autre

sens. Afin de

pouvoir transporter les plus grosses

pièces fabriquées

dans les usines et

les plus forts échantillons des carrières, il conviendrait

de porter la largeur de la

voie à 1 m,20, le

poids des rails à 20 ou 2 1 kilogrammes et

celui des machines à 12 tonnes 1 /2. Le rayon minimum des

courbes ne

devrait pas, sauf des cas tout à fait exceptionnels, être inférieur à

80

mètres. Quant aux pentes, elles ont de 10 à 12 millimètres dans un sens

et de 5

millimètres seulement dans l’autre.

Dans ces

conditions,M. Bertera trouve que l’infrastructure du chemin de fer peut

être

évaluée à 32 000 francs, le matériel fixe à 19 000 francs et le

matériel

roulant

à 15 000 francs, soit ensemble 66 000 francs par kilomètre. En

supposant

un tarif

de 10 à 12 centimes par tonne, suivant la nature des marchandises, la

recette

brute s’élèverait à 5 583 francs et la dépense d’exploitation et

d’entretien à

2 600 francs, laissant ainsi un bénéfice net de près de 3 000 francs

par

kilomètre.

Pour peu que

l’établissement du chemin de fer développât le trafic, on voit que le

produit

net couvrirait l’intérêt de tout le capital engagé.

M. Bertera a examiné

enfin, mais cette fois d’une manière abstraite, le cas le plus général,

celui

d'un chemin destiné, non seulement au transport des marchandises mais encore à celui des

voyageurs par trains

réguliers.

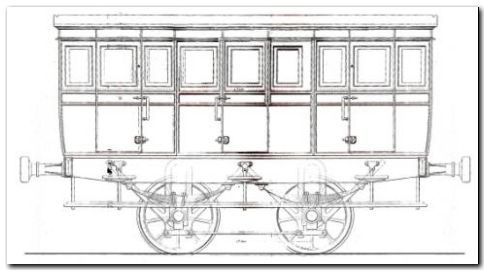

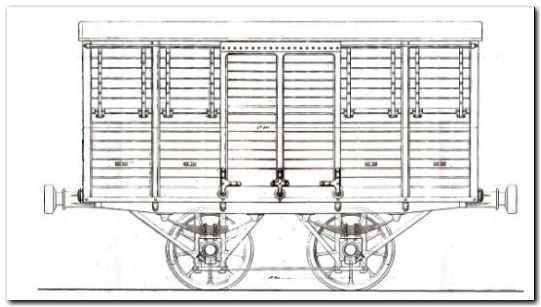

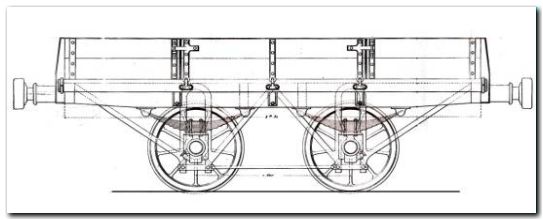

Matériellement, le

problème ne présente pas de difficulté. Nous avons fait établir pour la

voie de

1,20 m un projet complet de voitures à voyageurs à 3 compartiments,

contenant

30 places des dimensions réglementaires. Ces voitures montées sur

essieux

écartés de 1 m, 60, circuleraient sans obstacle dans les courbes de 80

mètres

de rayon. Leur prix s'élèverait à 4 400 francs environ pour 3

compartiments de 3

ème classe, et 4 800 francs pour 2 compartiments de 3 ème et 1

compartiment de 2

ème classe.

M. Bertera suppose

une ligne de 25 kilomètres devant satisfaire aux besoins d'une

circulation

moyenne de 120 voyageurs par jour et de 40 000 tonnes de marchandise

par

année,

susceptible conséquemment de donner, à raison de 7 centimes par

voyageur et 10

centimes par tonne de marchandise, un produit brut total de 7 000

francs

par

kilomètre. En admettant 6 trains réguliers dans chaque sens, M. Bertera

trouve

que le matériel devrait être composé de 6 locomotives, 25 voitures à

voyageurs,

40 wagons couverts et 60 wagons découverts, coûtant ensemble 51 0000

francs,

soit 20 400 francs par kilomètre. Le matériel de la voie restant, comme

dans

l'exemple précédent, évalué à 19 000 francs, la dépense totale à la

charge des

concessionnaires, dans le système de la loi, s'élèverait à 40 000

francs

en

nombre rond. Les frais d'exploitation sont évalués à 4 620 par

kilomètre, en

supposant que la vitesse en marche n'excède pas 30 kilomètres à

l'heure, qu'il

n'y ait pas de service de nuit et que la recette des voyageurs soit

faite

généralement par les conducteurs des trains. Il resterait, en

conséquence, un

produit net de 2 380 francs, soit l'intérêt à 6 P 100 du capital à

fournir par

les concessionnaires.

Cet ensemble de

faits et de calculs démontre, d'une manière incontestable, que les

chemins de

fer à petite section sont appelés à rendre des services dans un certain

nombre

de cas où l'établissement de la grande voie n'est pas possible. Il

semble, dès

lors, qu'il serait contraire à l'intérêt public de ne pas les admettre

au

partage des dispositions libérales de la nouvelle loi. Le texte même

du projet

ne dit pas d'une manière formelle que les chemins de fer départementaux

auront

nécessairement la grande voie et le matériel semblable à celui du

réseau

principal, mais le rapport est tout à fait explicite sur ce point, en

sorte que

l'intention n'est pas douteuse. C'est cette condition exclusive qu'il

importe

de faire disparaître. Si le transbordement et les autres inconvénients

qu'on

peut opposer à la petite voie sont regrettables, la privation absolue

l'est

encore bien davantage. Il convient donc de laisser le choix aux

intéressés,

l'administration conservant d'ailleurs, son droit absolu d'accorder ou

de

refuser les autorisations. Lorsque les conditions locales seront

suffisantes

pour l'adoption de la grande voie, ainsi que cela s'est présenté en

Alsace,

elle obtiendra la préférence. Ce sera le fait des départements riches

et des

terrains faciles. Au contraire, lorsque les revenus probables

atteindront à

peine la moitié de ce que les embranchements d'Alsace paraissent

appelés à

produire, ou lorsque les tracés avec courbes de 300 ou 200 mètres de

rayon ne

pourront pas être établis économiquement, il restera la ressource d'une

voie

moins puissante, sans doute, mais,incomparablement supérieure, quoi

qu'on

puisse dire, aux voies ordinaires. Les départements pauvres ne seront

pas

entièrement déshérités.

La modification à

faire subir au projet de loi est extrêmement simple. Il suffit d'un

paragraphe

additionnel déclarant applicable aux chemins de fer à petite section

les

dispositions des articles 2, 3,4, 5 (1) et 7, c'est-à-dire de ceux qui

sont

relatifs à la déclaration d'utilité publique, aux expropriations, et

enfin au

concours financier des départements, des communes et de l'Etat.

Quant à

l’article 6 qui

soumet les chemins de

fer départementaux aux dispositions de la

loi du 15 juillet 1845, il y a une distinction à faire.

Les embranchements à

grande voie, comme ceux d'Alsace, se trouveront liés

d’une manière si intime au réseau principal qu'il est

difficile

de croire que leur exploitation puisse être soustraite à la loi

commune, Sauf

les modifications indiquées dans l’article

précité, il est probable que ces embranchements suivront

le sort des

lignes principales sous le double rapport des mesures

de police et des tarifs.

Les chemins à voie

étroite ne sont pas dans le même cas. Deux circonstances essentielles

les

distinguent: l'isolement résultant du transbordement forcé au point de

contact

avec le réseau, et la lenteur relative de la marche des trains. La

première, en

séparant nettement les deux exploitations, permet d'admettre pour les

embranchements des conditions de tarifs et d'organisation entièrement

indépendantes. La seconde autorise la suppression de la majeure partie

des

précautions imposées aux lignes principales dans l'intérêt de la

sécurité

publique.

Il faut donc, à

notre avis, deux règlements différents : l'un pour les embranchements à grande voie qui se rapprochera

plus ou moins

de l’ordonnance du

15 novembre 1846 ; l’autre qui s’en éloignera le plus possible. L’exploitation des

embranchements de voie

étroite doit en effet ressembler aux services de messageries plus qu’à

celui

des grandes lignes de chemin de fer. Une limite supérieure pour le

tarifs,

l’obligation de ralentir la marche au passage des chemins, celle

d’entretenir

convenablement le matériel, tels sont à peu près les seuls points où

l’intervention administrative semble nécessaire. En dehors de ces

conditions

nous voudrions une liberté entière,

et

pour la construction et pour l’organisation du service et pour

l’exploitation

commerciale.

Nous émettons, en conséquence, un double

vœu. Nous demandons premièrement que la voie étroite ne soit pas exclue

du

bénéfice de la nouvelle loi, et en second lieu, que le règlement à

intervenir

pour l’exécution de cette loi établisse une distinction entre les

embranchements à grande et petite voie et laisse à ceux-ci la plus

grande

liberté sous tous les rapports.

(1) L'article 5 du

projet était ainsi conçu:

« Lorsque, pour la

construction desdits chemins, il y aura lieu de recourir à

l'expropriation, il

sera procédé conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi

précitée du

21mai 1836, sauf les modifications ci-après:

« Les membres du

jury spécial ne pourront pas être choisis

parmi les jurés domiciliés dans le canton où

sont situés les terrains à

exproprier.

Le tribunal

d'arrondissement, en prononçant

l'expropriation, désignera l'un de ses

membres pour présider et diriger

le jury.

Ce

magistrat aura voix délibérative. »

Le corps législatif

a repoussé ce

système, en sorte que les

expropriations ne pourront être suivies

que dans la forme prescrite par la loi du 3mai 1841. Nous

regrettons que

la proposition n'ait pas été adoptée au moins pour les embranchements à

petite

voie.

La loi de juillet 1865, dite Migneret, n’est pas longue, nous la donnons ci-dessous in-extenso. Lorsque le projet de loi fut envoyé au Conseil d’Etat, le rapport concluait à l’adoption exclusive de la grande voie. Le conseil de la Compagnie pensa qu’il était intéressant de faire connaître à l’administration les résultats de l’exploitation du petit chemin de fer de Mondalazac, résultats qui lui paraissaient établir assez clairement que, dans un certain nombre de cas, la voie étroite pouvait être employée avec avantage. Une note fut adressée dans cette intention à S.E.M. le Ministre des travaux publics et, avec son autorisation, communiquée à M. le comte Dubois, rapporteur de la loi au conseil d’Etat.

Ce rapport du PO

est donc le document de

référence pour ce sujet. On apprend d’ailleurs qu’un projet complet,

voie et

matériels, exploitation …, pour un écartement de 1,20 m a été

étudié,

écartement apparemment

plus viable pour

un transport mixte, marchandises et voyageurs. Cette étude ne

concernait

évidemment pas seulement notre chemin de Lagarde, et même peut-être pas

du

tout. Mais il en fut l’élément justificatif du PO. Mais la même

question se pose

alors : pourquoi

donc 1,20 m, aussi atypique que 3 pieds 6 pouces ? Les

motivations de ces

écartements semblent bien étranges…

Le rapport Thirion Bertera présente

également de magnifiques planches de matériels.

Nous en reprenons

certaines, utiles pour nos cheminements. Mentionnons auparavant que Vauquesal Papin, bien

connu des

anciens ou

actuels

lecteurs de La Vie

du Rail a publié un article sur le chemin de fer de Mondalazac. Cet

article

reprend en fait le texte de Thirion, et donne quelques vues de

matériels. Il

n’ajoute pas d’informations sur le sujet, mais peut-être une

imprécision sur le constructeur, imprécision reprise par la

suite...

Planches

Thirion

Bertera

La

voie.

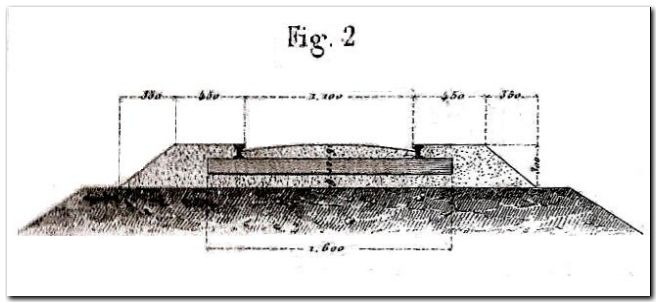

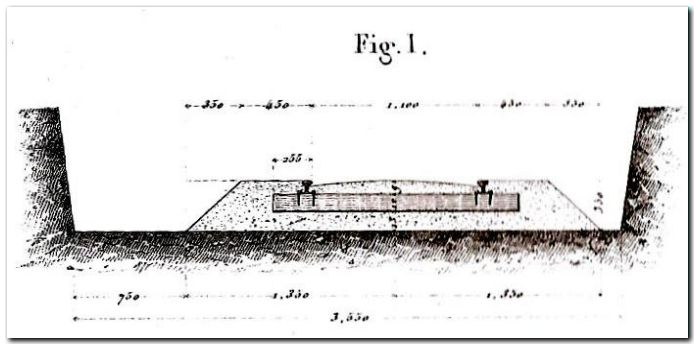

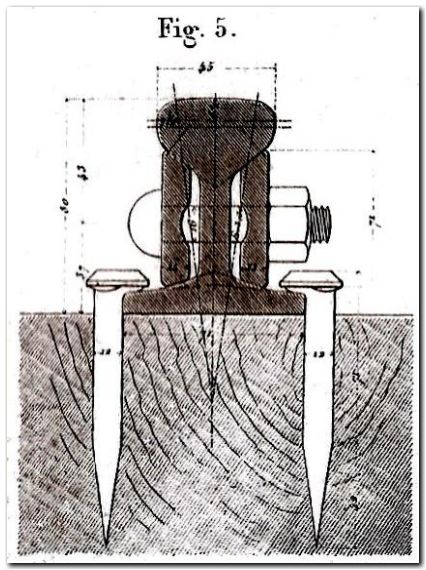

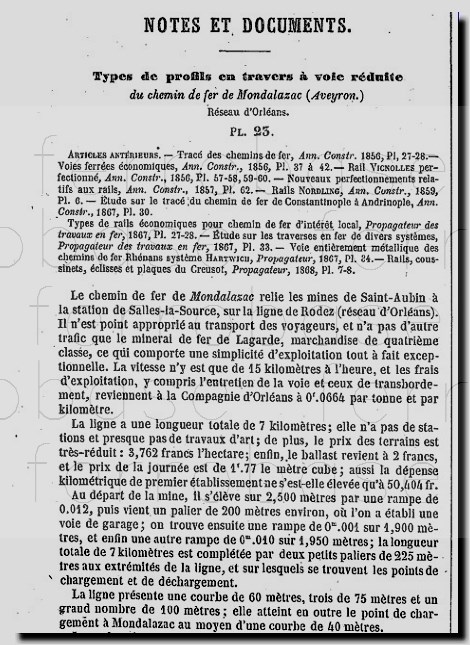

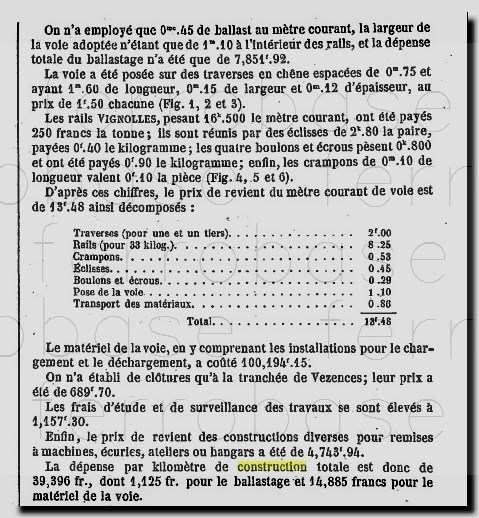

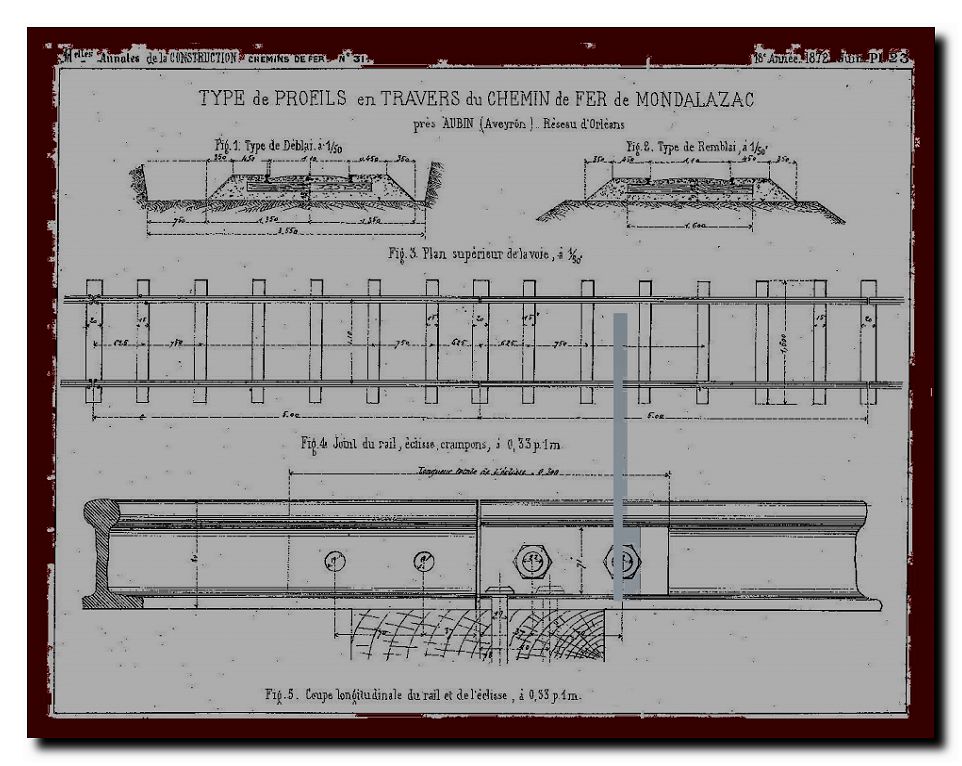

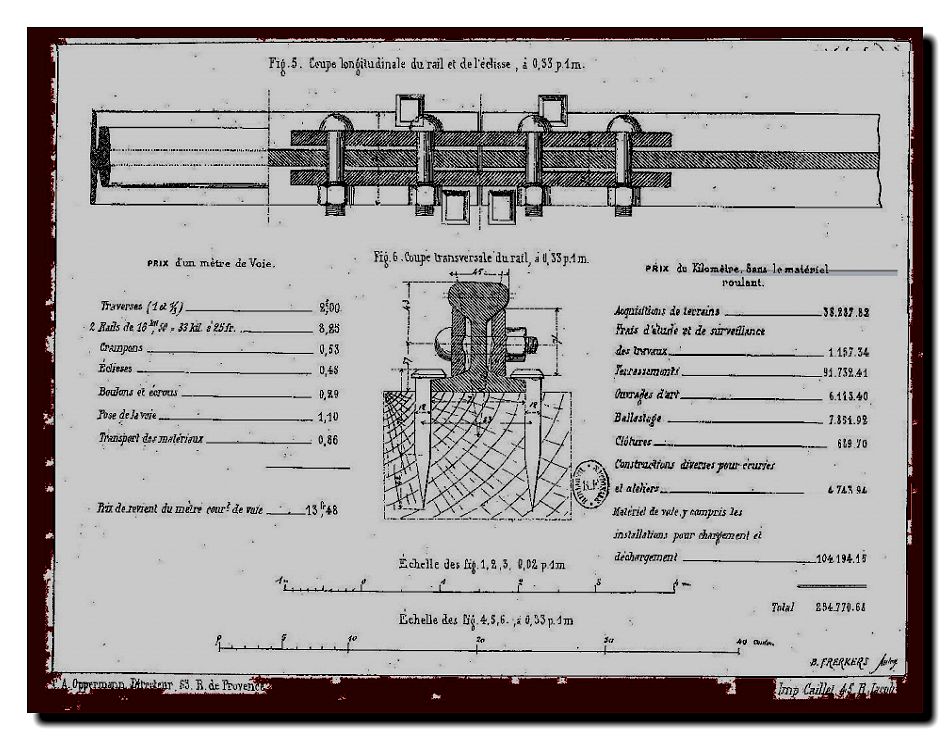

Profil type en travers, en tranchée et en remblai. Sur le profil en tranchée, fig 1, on notera la sur largeur destinée au passage du conducteur lorsque la traction était faite par chevaux : la ligne fut en effet exploitée ainsi de 1861 à 1864.

▲ Voie de Cadayrac,

planches in Thirion,

Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer

départementaux, Dunod, Paris, 1865

On retient de ces schémas une largeur d’emprise égale à 1,10 m + 2 * (0,35 + 0,45 m), soit 2, 70 m, largeur apparemment minimale, et 3,55 m en déblais. On reviendra sur ce détail dans l’analyse du parcours. On peut également donner pour la voie ce schéma de fixation des traverses.

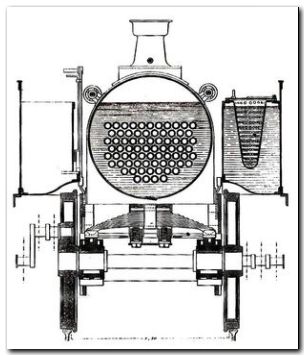

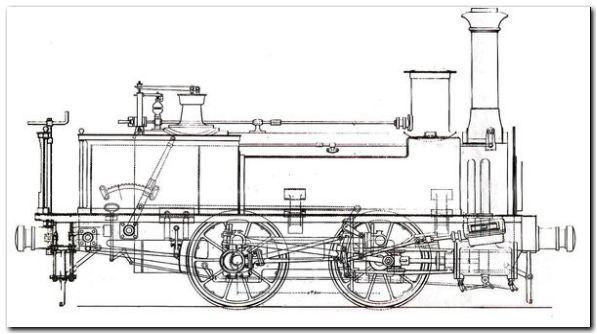

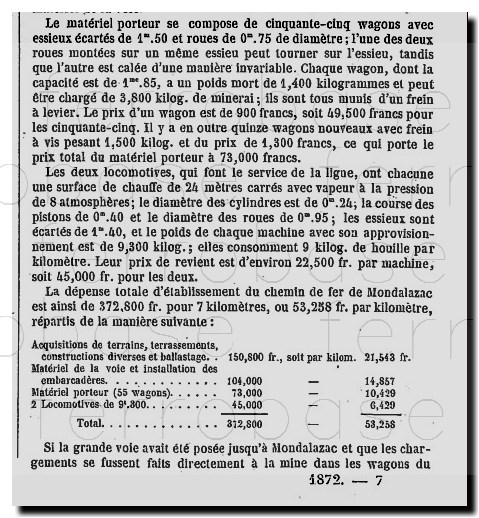

Le matériel roulant est également présent sur ces planches. La locomotive, dont le constructeur n'est pas indiqué sur les explications hors texte, y figure. A écartement de 1,10 m, deux figures sont présentées, dont une coupe transversale montrant la disposition des ressorts de suspension. La description suivante en est donnée, et nous conservons intégralement l’orthographe…

Locomotive du chemin de Mondalazac pour voie de 1,10 m (à l’intérieur des rails).

Le poids de cette machine vide est de 9500 kil. ; chargée, elle pèse environ 12 000 kil.

La surface de chauffe directe est de 3 mq, celle des tubes de 23 mq,500 ; soit 26mq,500 pour la surface totale. Le diamètre des cylindres est de 0m,240 ; la course des pistons est de 0m,400. la machine est timbrée à 8 atmosphères. Sa puissance de traction est de 1000 à 1100 kil. L’écartement des essieux étant de 1m,400, cette machine circule facilement dans les courbes de 75 mètres de rayon, et peut passer dans les courbes de 40 mètres. Après les chiffres, voici le dessin, une vraie rareté à savourer !

▲ Voie de Cadayrac,

planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865

Des recherches ultérieures nous permettent (enfin ! ) de proposer avec quelques certitudes le nom du constructeur. Il s'agit de A. Poynot et Cie, du coté d'Anzin, près de Valenciennes. Ce mécanicien avait également ouvert des ateliers à Montluçon.

Le 22 mai 1864, le Préfet de l'Aveyron autorisait la circulation de ces machines. MM. Thirion et Bertera précisent mars 1864 comme date de début d'utilisation. Le Directeur de la régie d'Aubin avait demandé cette autorisation le 30 janvier 1864, pour deux machines tender. L'autorisation préfectorale, sous la forme d'un permis de circulation, nous apporte les compléments techniques suivants :

- capacité de la chaudière cylindrique, dôme de vapeur compris : 0,804 m3; timbre de 8 atmosphères.

- machines à cylindres extérieurs

-diamètre cy lindres 0, 24 m, course des pistons 0,40m

- charge de chaque train : 30 à 60 T

-

vitesse ordinaire : 12 à 13 km/h, 5 km/h aux passages à niveau (nombre

7)

-conduite par un mécanicien, un chauffeur et un serre frein

- les wagons à minerai seront freinés

- de nuit, marche à vue, 10 km/h maximum, et présence de falots et réflecteurs puissants

- composition de chaque train: 24 wagons au plus

- poids moyen locomotive à vide 9T, et 12 T chargée

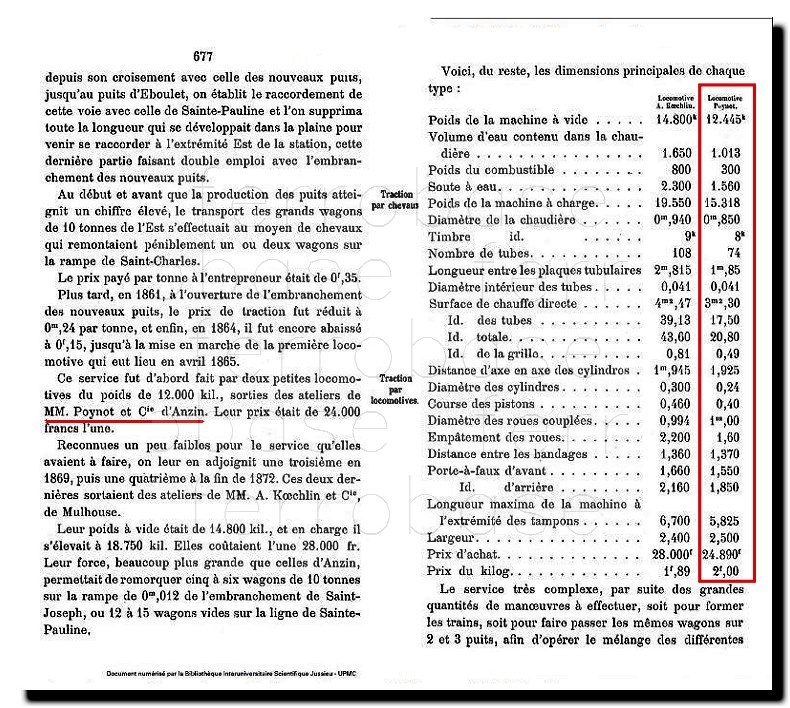

Le constructeur Poynot, à Anzin, est - très - rarement cité dans la littérature, et les informations sur le matériel construit sont elles, rarissimes! La bibliothèque de l'Université Pierre Marie Curie, Jussieu, propose un texte, Mémoire sur les mines de Ronchamp, 1881, par Mathet. Ce texte évoque Poynot, et la description des caractéristiques d'une locomotive de 1865. Les données sont très proches des locomotives de Cadayrac, mais pas absolument identiques. Voici ces données, à titre d 'information.

Une dernière précision : A. Poynot et Cie installé à Anzin, le

fut également nous l'avons dit à Montluçon, en 1866. En 1869 le

constructeur mécanique fut repris par la société J. Dubois et Cie... En

1868, lors de la construction du tunnel ferroviaire du Lioran,

Poynot sera concerné pour "fourniture

et installation de machines" (123 345 fr.) (Nouvelles annales de la construction,

C.A.. Oppermann, 17 ème année, janvier 1871).

Le rapport Thirion présente des planches de matériel pour voie de 1,20 m. Nous les donnons sans leurs explications qui figurent dans le texte originel, mais en se souvenant qu’elles auraient bien pu parcourir le causse …

▲ projet pour voie de 120,

planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865

On retiendra des explications de texte, que pour ce qui concerne le bon roulement des wagons sur une voie aux rayons faibles, une roue peut être rendue folle sur son essieu, disposition très originale et peu courante dans les chemins de fer qui avait été appliquée avec succès sur le matériel de 1,10 m de Mondalazac .

Le site Hathi Trust Digital Library (www.hathitrust.org) est, comme son nom l'indique, une bibliothèque ; une bibliothèque numérique, et plus précisément une base de données à laquelle participent 25 universités américaines. Parmi les 4.463.271 volumes répertoriés qui représentent 3 626 tonnes de papier en octobre 2009 (curieuse idée que de donner l'information dans cette unité !), vous trouverez le rapport Thirion Bertera. Cadayrac est une référence sérieuse ! Malheureusement les planches n'ont pas bénéficié d'une numérisation correcte...Mais à découvrir si vous souhaitez lire le rapport dans son intégralité.

De

nombreuses autres sources évoquent le train de Cadayrac. La Revue

Contemporaine a publié en 1866 un travail important sous la signature

de Emile Level, qui sera plus tard à la tête de la société des chemins

de fers économiques. Travail important, en deux parties, pages 308-347

et 509-542. Important par le volume, et remarquable à notre sens dans

l'exposé. La première partie présente la genèse de la loi de 1865, avec

l'action du préfet Migneret en Alsace, en analyse les termes, et

articles, et dégage des pistes d'application dans le futur. Dans

le deuxième volet, Level présente une analyse très technique de

la construction des chemins à voie étroite. On retrouvera bien sûr le

rapport Bertera et Thirion, mais pas seulement. A lire donc sans

tarder : sur Google Books, (clés de recherche, pas très évidente

( ! ) : mondalazac, puis cliquer sur l'ouvrage: revue

contemporaine

p 525). Il n'y a pas d'images, mais l'effort sera récompensé ! On

pardonnera à l'auteur d'avoir un peu rapidement lu le rapport

Bertera, en citant la ligne à voie étroite d'Aubin

à Salles la Source...

De

nombreuses autres sources évoquent le train de Cadayrac. La Revue

Contemporaine a publié en 1866 un travail important sous la signature

de Emile Level, qui sera plus tard à la tête de la société des chemins

de fers économiques. Travail important, en deux parties, pages 308-347

et 509-542. Important par le volume, et remarquable à notre sens dans

l'exposé. La première partie présente la genèse de la loi de 1865, avec

l'action du préfet Migneret en Alsace, en analyse les termes, et

articles, et dégage des pistes d'application dans le futur. Dans

le deuxième volet, Level présente une analyse très technique de

la construction des chemins à voie étroite. On retrouvera bien sûr le

rapport Bertera et Thirion, mais pas seulement. A lire donc sans

tarder : sur Google Books, (clés de recherche, pas très évidente

( ! ) : mondalazac, puis cliquer sur l'ouvrage: revue

contemporaine

p 525). Il n'y a pas d'images, mais l'effort sera récompensé ! On

pardonnera à l'auteur d'avoir un peu rapidement lu le rapport

Bertera, en citant la ligne à voie étroite d'Aubin

à Salles la Source...

Un dernier exemple de citation de la voie de Cadayrac. L'exposition universelle de Paris de 1867 donnait bien sûr aux chemins de fer la place qu'ils méritaient. Dans le rapport officiel, lors de l'évocation des chemins à voie étroite, nous retrouvons notre ligne, citée en bonne position, entre la Norvège et le Mont Cenis ! On pardonnera également ici à l'auteur, Flachat, une grande signature dans ce domaine, d'avoir confondu Mondalazac et Cadayrac, le PO et Decazeville...

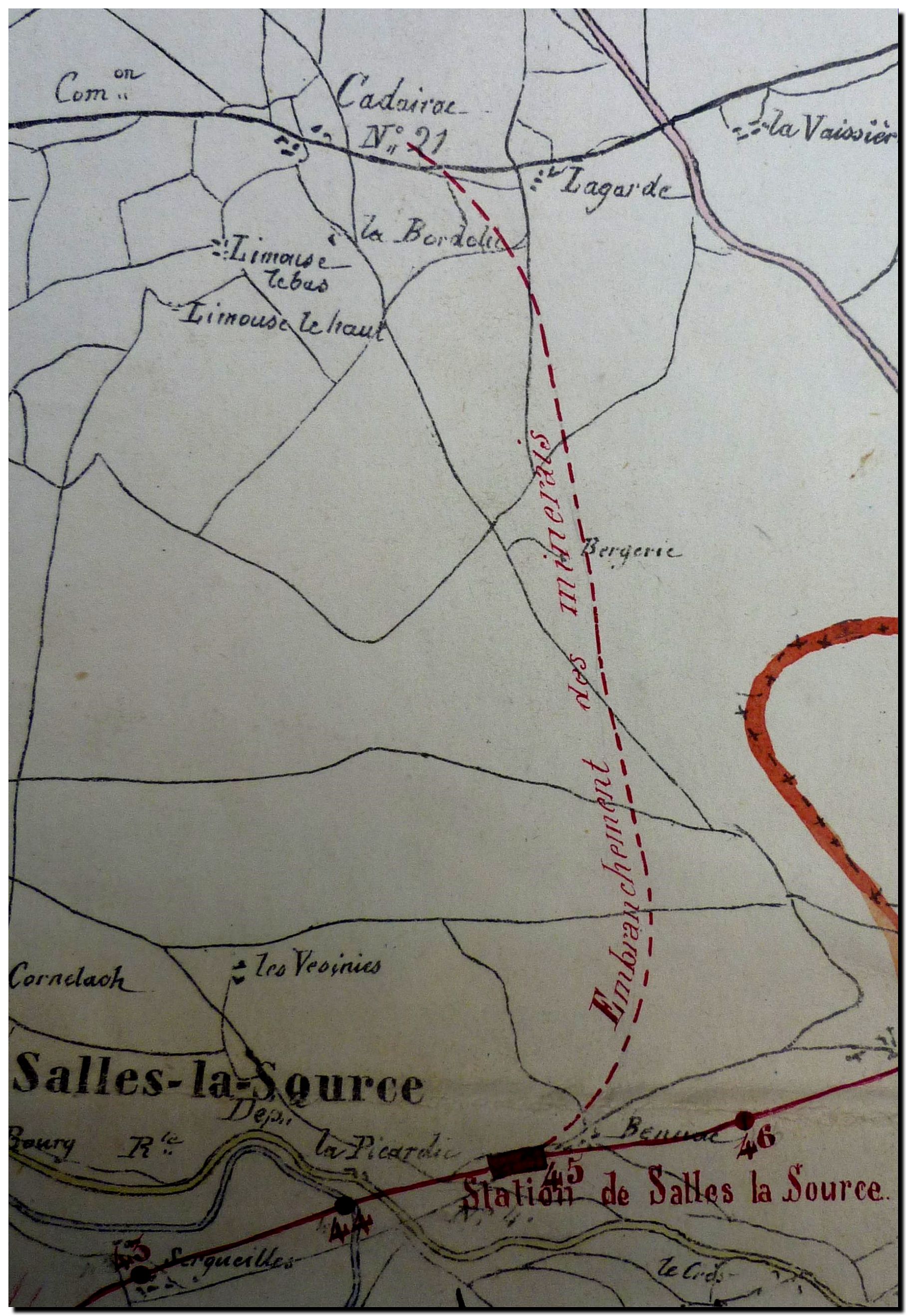

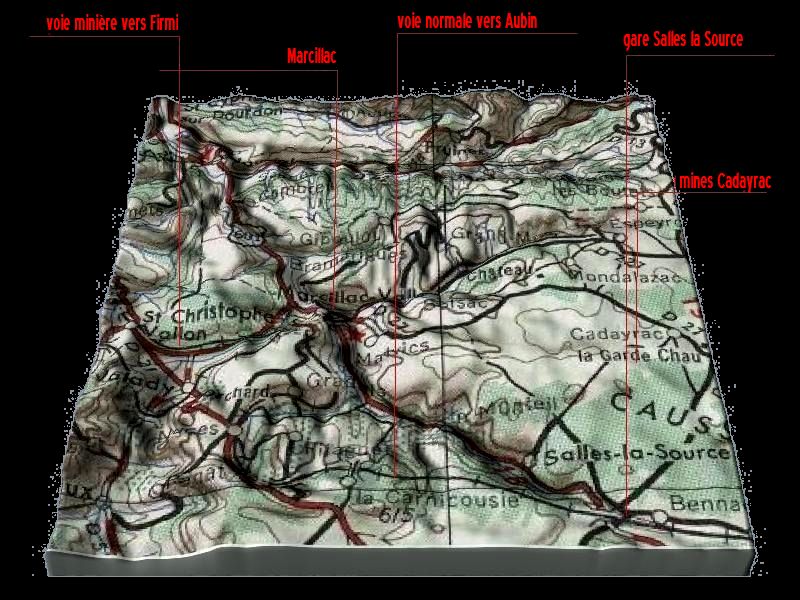

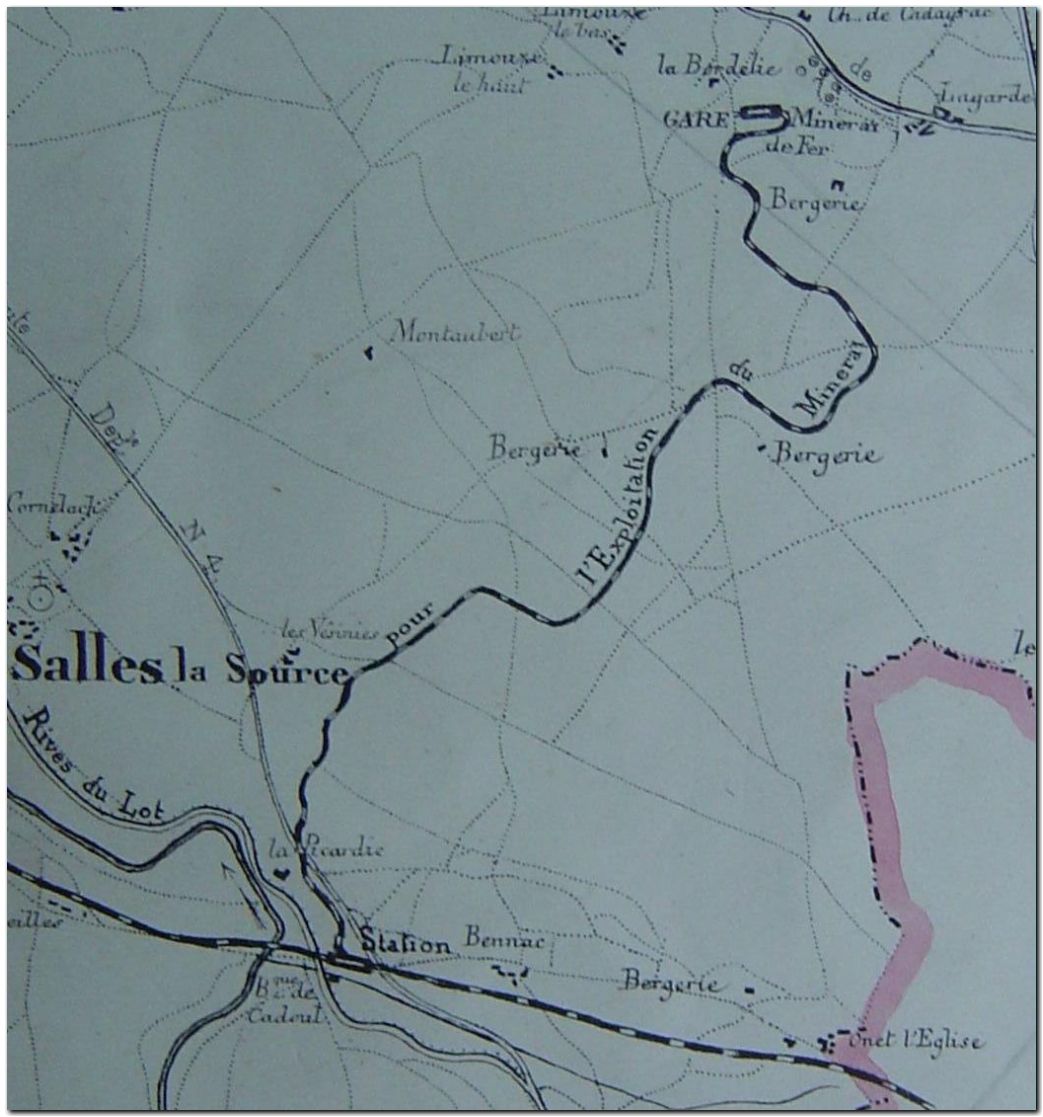

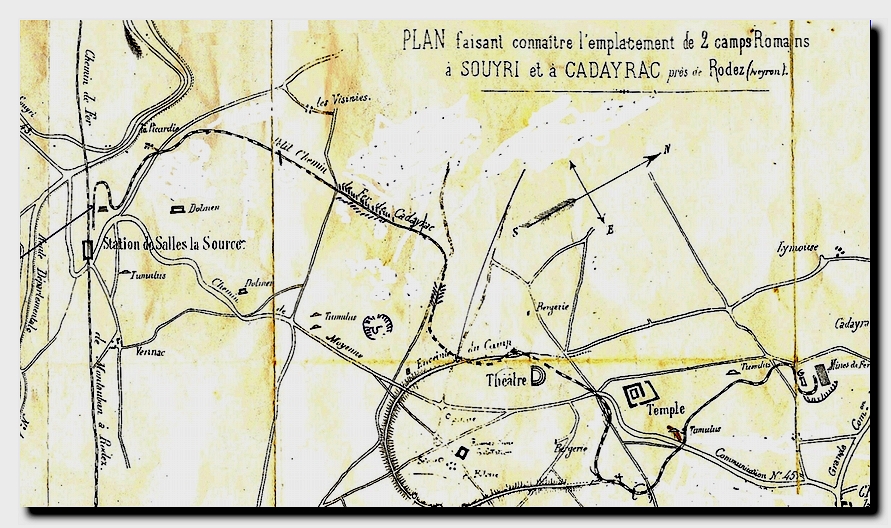

Le tracé de la ligne

Pour mémoire, est-il utile de

préciser que rien ne figure sur la carte IGN, si on excepte

un court

passage en tranchée :

difficilement repérable sur la carte, il

ne permet pas au premier abord de découvrir un ancien

tracé de

voie pour qui consulte la carte à des fins de promenade…et pourtant …

Le

tracé de cette courte ligne, Cadayrac – Salles la

Source figure sur l’Atlas Cantonnal

(sic) de l’Aveyron, dressé par MM.  Lacaze et

Clergue, et publié en

1858, donc

juste avant le début d’exploitation de la ligne. Il s’agit peut-être

alors du

projet de ligne et ce tracé a pu être modifié par la suite ;

le

remplacement des

chevaux par les

locomotives 020 T peut en être la raison. Mais il n’y a pas de

certitudes

sur la modification après la tranchée des Vézinies, le profil des

remblais,

actuellement inadapté à une voie de 1,10 m et leur non-achèvement

posent

quelques questions…certaines sans réponses. C’est à première vue le

constat qui

peut être fait. Cette carte a été publiée, mais dans un format très

réduit,

dans le volume Marcillac de la collection Al Canton, mais là aussi,

c’est un

travail d’archéologue pour découvrir le tracé ! Nous vous

l'offrons donc, à partir d'un atlas original, à une échelle plus

adaptée: elle le mérite !

Lacaze et

Clergue, et publié en

1858, donc

juste avant le début d’exploitation de la ligne. Il s’agit peut-être

alors du

projet de ligne et ce tracé a pu être modifié par la suite ;

le

remplacement des

chevaux par les

locomotives 020 T peut en être la raison. Mais il n’y a pas de

certitudes

sur la modification après la tranchée des Vézinies, le profil des

remblais,

actuellement inadapté à une voie de 1,10 m et leur non-achèvement

posent

quelques questions…certaines sans réponses. C’est à première vue le

constat qui

peut être fait. Cette carte a été publiée, mais dans un format très

réduit,

dans le volume Marcillac de la collection Al Canton, mais là aussi,

c’est un

travail d’archéologue pour découvrir le tracé ! Nous vous

l'offrons donc, à partir d'un atlas original, à une échelle plus

adaptée: elle le mérite !

Telle quelle cette carte peut déjà permettre une reconnaissance de terrain efficace ! L’ « Atlas cantonnal » peut être consulté par exemple aux Archives Départementales de l’Aveyron à Rodez. Il ne prétend pas à une précision particulière, mais c’est bien une rareté que cette carte mentionnant ce tracé. Le départ se situe près du lieu dit La Picardie, point de transbordement avec la ligne à voie normale Aubin Rodez. Point positif sur la carte, le tracé des chemins. A l’aide des cartes et photos aériennes actuelles, il est parfaitement possible de reporter ce tracé. Il est important également de noter la date, 1858, de parution de l’Atlas. Le PO précise pour sa part que le projet a vu le jour en 1861. Il s’agit donc probablement sur cette carte du projet de voie, très certainement repris des projets du Grand Central, qui avait la main sur la concession et les installations d’Aubin. Il est également possible que ce soit un tracé réel, repris et modifié par le PO quelques années plus tard. Ces remarques étant faites, l’essentiel du tracé nous est donc maintenant connu.

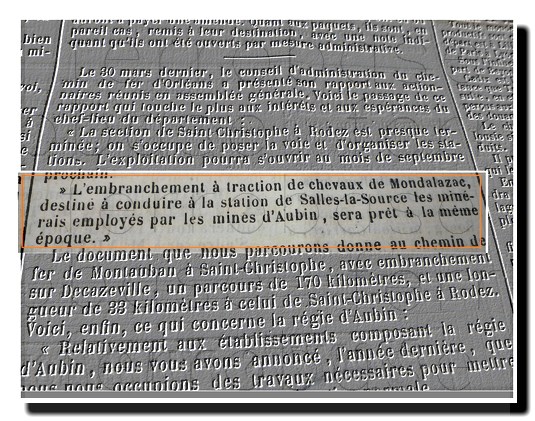

Pour information, la destination finale du minerai est donc vers Aubin . Un embranchement existait à cette époque sur la voie du PO de Rodez à Montauban, via Aubin.

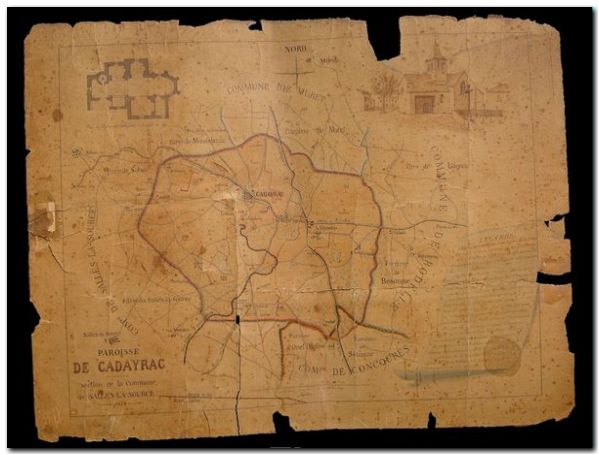

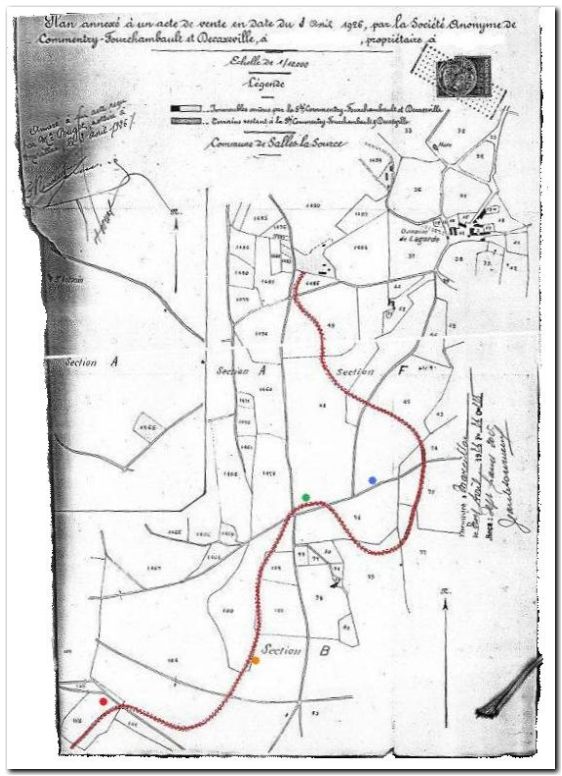

La

carte de la paroisse de Cadayrac

* On trouvera ailleurs sur ce site (ici ► atlas-paroissial.html ) la présentation d'un autre exemplaire de

cette carte de l'Atlas paroissial de Mgr Bourret.

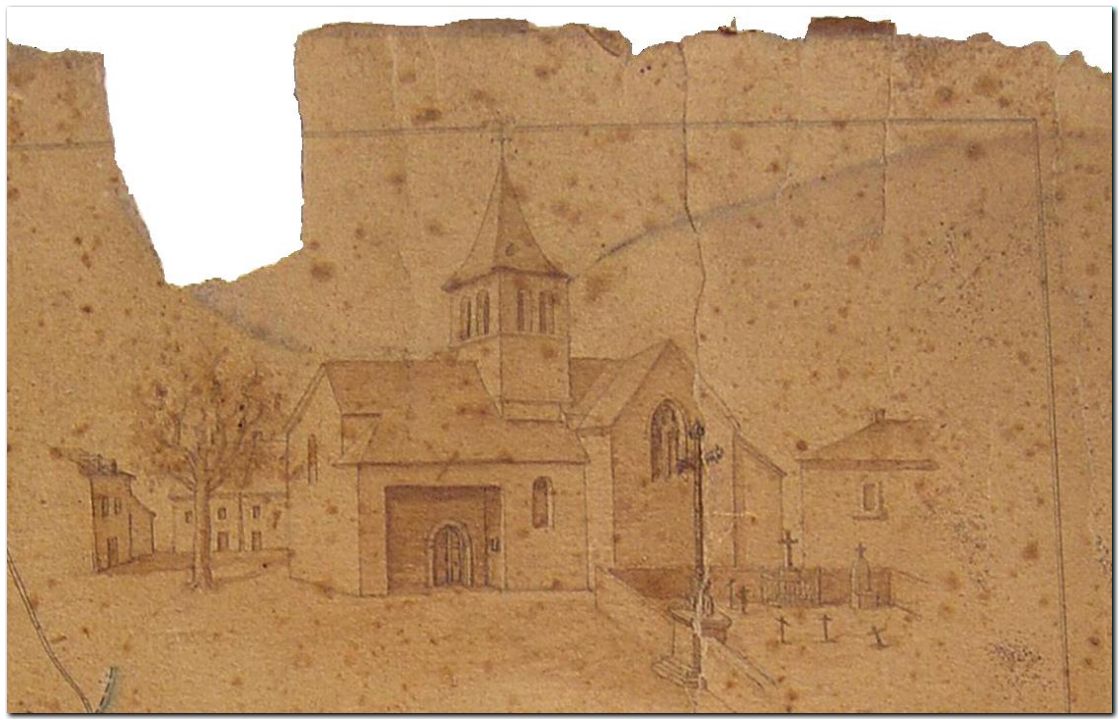

Le tracé de la ligne y figure, et il est permis de penser que ce tracé est, lui, absolument réel, 17 ans donc après l’ouverture de la ligne. La carte donne également une échelle, en bas de la planche. Un texte de présentation figure à droite du tracé.

Texte

L’église de CADAYRAC sous le vocable de St Ama (ns) fut bâtie à deux reprises au XIV et XV siècles.

Son intérieur de style ogival offre des motifs remarquables ; sa nef suffit pour une paroisse de … (non indiqué)…. habitants.

Son étendue est de 24 kilom carrés : c’est un causse magnifique occupé par des champs, des prairies, des bosquets qui … (déchiré)………. des plus agréables. Le sol renferme de riches mines de fer.

Les traces d’une voie et d’un camp romain, d’un temple et d’un cirque, des dolmens et des tumuli révèlent les faits dont ce lieu fut autrefois le théâtre.

On y remarque encore un abîme connu sous le nom de Tindoul de 45 m de profondeur.

Des grands domaines occupent la majeure partie de la paroisse. Les Chartreux de Rodez possédaient celui du château de Cadayrac, 1717. Le domaine de la Veyssière et ses vastes dépendances appartenait aux Cisterciens.

Le château de la Veyssière a un portrait du célèbre Monseigneur Denis Antoine Luc Frayssinous évêque d’Hermopolis ministre de Charles X.

On peut donc penser à comparer les deux tracés ; les difficultés apparaissent, car, si le tracé cantonal est superposable à la carte IGN, après mise à l’échelle, ce travail n’est pas possible pour la carte paroisse ; la carte ci-dessous présente une superposition en rouge du tracé cantonal sur la carte IGN actuelle. Ce document permet un repérage correct sur le terrain. Parmi les interrogations, on remarque qu’à la sortie de la tranchée, et en arrivant à Puech Hiver, le tracé ne se prolonge pas vers les remblais que l’on peut retrouver sur le terrain et de toute évidence destinés à la voie. Ce tracé semble donc être soit un projet, modifié par la suite, soit une première version du tracé destiné entre 1861 et 1864 à la traction animale.

La carte paroissiale par contre n’est pas superposable dans son ensemble à la carte actuelle, et semble plus approximative. En décomposant le tracé en deux tronçons, un sud, et un nord, on constate que le tronçon nord reprend à très peu de choses près le tracé de 1858.

Par contre le tronçon sud semble bien mettre en évidence un passage par les remblais de Puech Hiver, et les tranchées de part et d’autre. Est-il possible d’être absolument affirmatif ? Un calcul rapide des volumes de la tranchée et des remblais rend ce passage plausible…Un détail, amusant : sur cette carte de 1878, la ligne de Rodez est indiquée comme Grand Central ; cette compagnie était déjà, à cette date, digérée par le PO et le PLM…Quelle hypothèse faire sur cette permanence du Grand Central en 1878 ? Près de 20 ans après sa disparition ? Pour essayer d'être complet, on peut préciser que l'axe Brest Toulon portait également le nom de Grand Central, ainsi que la partie intéressée du réseau du PO. Autre question, sans réponse très évidente. Le profil en travers de la voie montre une largeur à minima de 2,60 m, et beaucoup plus avec les banquettes d’appui du ballast. Or le haut des remblais de Puech Hiver est très loin de fournir, en 2008, cette largeur …On peut en déduire un certain nombre de conclusions. Ces remblais n’existaient pas à l’origine de l’exploitation : comment faire passer la voie, le cheval et le conducteur ? Un exercice sûrement périlleux et très difficile ; à exclure donc. Mais la voie elle-même ne pouvait être établie avec toute la sécurité voulue dans le profil actuel : le remblai a-t-il été l’objet depuis 1880, fin de service de l’exploitation, d’emprunts divers ? Difficile à admettre, car la trace de ceux-ci, obligatoirement localisés, serait visible…Il faut admettre alors le passage des convois sur une crête de talus très étroite, à peine plus large que les 1,10 m de la voie. On peut imaginer le pittoresque des circulations, à 7 ou 8 m au-dessus du terrain naturel ! Ou est-ce l’effet de l’érosion ? Pas avec cette régularité, et dans ce cas la largeur de l'emprise supérieure serait supérieure à celle des débuts, et non l'inverse...

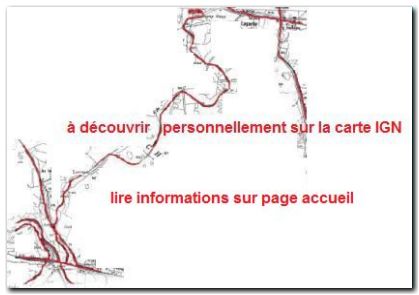

Au fil de ces recherches, c’est le hasard qui nous a permis de construire le dernier acte, permettant de lever tous les doutes et de terminer ce cheminement dans les certitudes, suivies ensuite de l’inévitable sortie sur le terrain…

Nous avons pu en effet consulter l’acte de vente d’une partie de l’assiette de la voie ferrée, la partie nord, de Cadayrac à Puech Hiver. Les vingt pages de l’acte donnent les informations habituelles en pareille circonstance et un plan. Parmi ces pages, il est intéressant de citer les origines de propriété, qui vont nous ramener aux toutes premières acquisitions de 1856, suivies de trois autres, jusqu’en 1874. A la lecture de cet acte, il est aussi assez patent que l’état des installations en 1926 est à l’état de ruines. Près d’un siècle plus tard, il n’en sera que plus difficile de lire le passage de la voie dans le paysage. Extraits.

«

L’an 1926,

Le 3 avril,

(….) Par-devant (…) en vertu des pouvoirs à lui donnés par le Conseil d’administration de la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, Société Anonyme dont le siège social est à Paris, rue de Lille, n° 84, suivant délibération en date du 6 avril mil neuf cent vingt deux (…) déclare par le présent vendre purement et simplement sous toutes garanties (…)

DESIGNATION DES IMMEUBLES VENDUS

1° le sol de l’ancien siège de la mine de Cadayrac (…) ;ensemble les constructions pour la plus grande partie en ruines édifiées sur ce sol

2° le sol de l’ancien plateau de la même mine (…) ; ensemble les constructions en ruines édifiées sur cette parcelle

3° une pièce de terre dite La Rougière (…)

4° la partie englobée (…) du sol de la voie ferrée reliant autrefois le plateau de la mine de Cadayrac, à la station du chemin de fer de Salles la Source (…)

L’ensemble de la surface ainsi vendue était de « sept hectares, huit ares quarante quatre centiares ». Rappelons qu’il ne s’agit que d’une partie de l’assiette de la voie, la partie plus au sud, de Puech Hiver à la voie normale n’est pas concernée.

Le même acte de vente précise l’origine de propriété :

« la Société Commentry- Fourchambault et Decazeville entend du reste ne comprendre dans la présente vente que les immeubles acquis par elle de la Société des Aciéries de France aux termes de l’acte ci-après relaté et tels qu’ils ont été ainsi acquis.

ETABLISSEMENT DE L’ORIGINE DE PROPRIETE

Les immeubles vendus sont une dépendance de la concession de Muret qui a été cédée par la Société des Aciéries de France à la société de Commentry-Fourchambault et Decazeville par acte reçu par (…). La Société des Aciéries de France était elle-même propriétaire de la même concession au moyen de l’acquisition qu’elle en avait faite de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, suivant acte reçu par (…).

La Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans était elle-même propriétaire des mêmes immeubles ; la plus grande partie au moyen de l’acquisition qu’elle en avait faite de M. le Comte César Armand Anatole de Lapanouse, aux termes de quatre actes (…) :

l’un le six août 1861

le second le 14 mai 1864

le troisième le 26 novembre 1874

le quatrième, le 30 septembre 1856 »

Suivent dans le contrat de vente les conditions particulières relatives à l’état des propriétés, les clauses d’exonération de garanties….

Le prix de vente était de 8 246,70 francs.

Une remarque avant de poursuivre l’examen des pièces du contrat. La chronologie des actes d’achat relatée par le notaire semble pour le moins imprécise ; mais elle a sans aucun doute ses justifications. Par contre la date d’achat par le PO en 1856, ne semble pas en accord avec les autres données historiques, qui mentionnent le Grand Central, et non le PO, comme acteur à Aubin et Lagarde à cette époque …

Le plan annexé à cet acte est très instructif. Il donne ce qui nous manquait au vu de la carte de 1858. En effet, on peut maintenant être assuré (en faisant confiance au notaire) de l’assiette exacte de la voie : pour la partie sud, il n’y a aucune difficulté pour la retrouver et la suivre ; pour la partie nord, il devient, avec certitude, patent que le tracé ne suit pas le projet de 1858. La carte de 1876 le laissait présager, et le document de 1926 atteste et confirme donc le passage de la voie sur les remblais de Puech Hiver, pastille rouge, puis la tranchée légère vers Cadayrac, au-dessus de la parcelle allongée 141, tout en en bas et à gauche du plan. Le tracé retrouve ensuite celui de 1858 au droit de l’indication section B, pastille orange. On note également un peu plus au nord, que le passage de la route par une courbe prononcée est quelque peu différent du document de 1858, qui faisait figurer à ce passage une réelle épingle… Ce plan annexé est fourni ci-après. Il est d’ailleurs possible qu’une modification de tracé soit intervenue dans cette zone : on peut parfaitement, enfin dans les broussailles !, suivre un tracé beaucoup plus direct, attesté par la présence des mêmes bornes de délimitation rencontrées par ailleurs. Un raccourci à suivre sur quelques centaines de mètres en forêt (pastille bleue). La pastille verte enfin marque la position probable des voies de stockage des wagons chargés, avant assemblage du convoi vers la gare de transbordement de Salles la Source.

Voici la variante, raccourci à suivre sur quelques centaines de mètres en forêt, indiqué en bleu sur ce schéma :

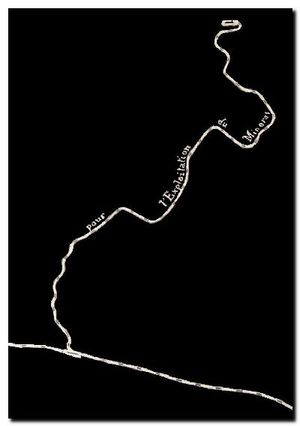

Le dessin ci-après permet enfin de préciser le tracé dans sa zone la plus tourmentée.

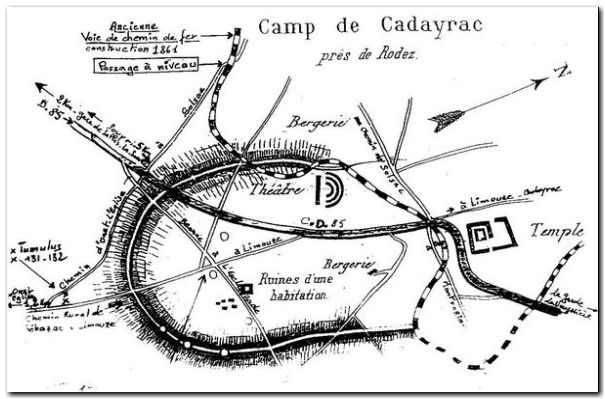

Le dessin ci-dessus et la carte suivante ont été réalisés par M. Arribat, agent voyer en chef d'arrondissement pour le compte de l'abbé Cérès. Celui-ci a publié, par exemple dans les Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, tome 10, 1868-1873 (Gallica Bnf), pages 179-197, un rapport sur les fouilles archéologiques faites à Cadayrac, article daté de 1865. On peut faire parfaitement confiance au dessinateur pour l'exactitude du tracé. La carte montre le tracé du Petit Chemin de fer de Cadayrac dans son intégralité : on ne remerciera jamais assez les archéologues ! Le tracé recoupe à plusieurs reprises l'enceinte du camp romain ; on notera également les précisions du dessin à la gare de Salles la Source, avec deux courbes très prononcées, le point quelque peu anguleux au droit du théâtre, et la position repérée G du bâtiment aux mines de fer. Sur une copie annotée de ce plan, (mais quand ?) il est porté diverses indications manuscritesf, dont celle " en ruines " pour cette "gare"...

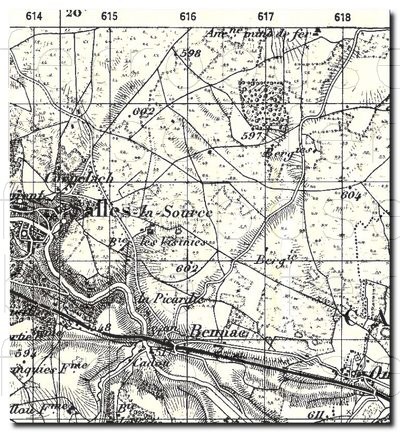

Et pour terminer (provisoirement ? ) l'évocation du tracé, un oeil sur la carte d'état major : rien ne figure ! Etonnant, car sur la coupure voisine, on pouvait trouver l'indication de la voie du Cruou, au dessus de Marcillac. Alors, pour réhabiliter ce tracé qui ne mérite historiquement pas de disparaître, voici d'abord l'extrait de la carte (version 1889, révisée 1907), et notre ajout du tracé avec une précision acceptable. Le départ se fait depuis la Picardie, la petite, pas celle des cieux turquoises de la baie de Somme, et le trajet se termine aux mines, dont la situation figure bien sur la carte, tout en haut de l'image.

Le texte de Vauquesal Papin (les origines documentaires de ce texte ont été déjà précisées) qui figure ci-après évoque une zone où un évitement permettait de garer des wagons : cette zone devait se situer peu avant ou aux environs du croisement avec la route, en venant de Cadayrac ; il y a là en effet une zone plus plane propice à cet aménagement.

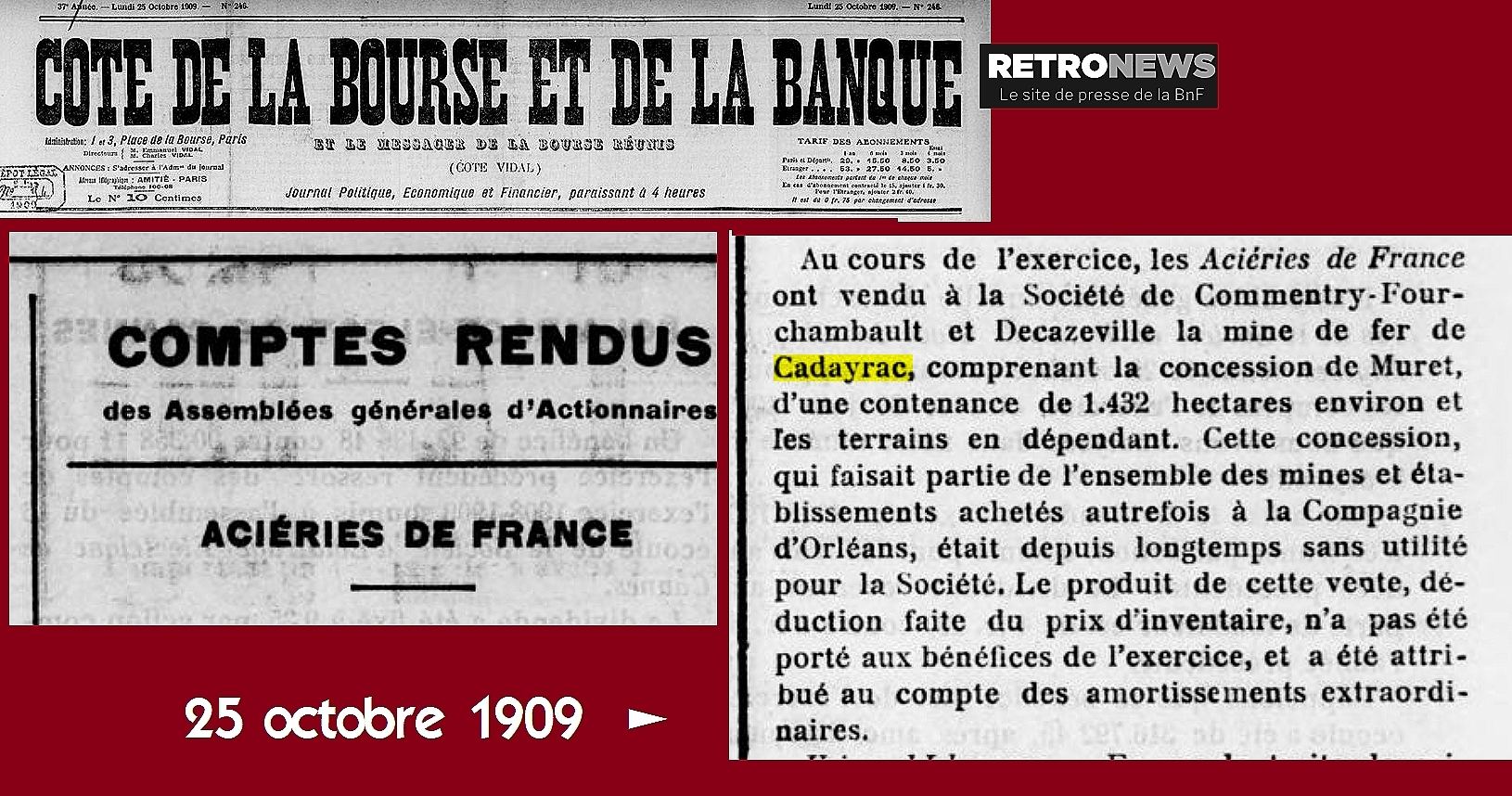

La concession de Muret à Cadayrac, sur les communes de Muret et de Salles-la-Source s’étend sur 1 432 hectares. Le décret de concession de Muret et le cahier des charges sont datés du 18 août 1853 ; une demande d'extension de la concession est faite avec plans de 1858 et 1866. Des achats de parcelles du domaine de Lagarde et de terrains nécessaires à la construction d'un chemin de fer à chevaux ( !! ) reliant le plateau de Cadayrac à Salles-la-Source sont effectués.

Dans les archives du CAMT, aux Archives Nationales, figure une copie du contrat passé entre la Société des aciéries de France et la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, au sujet de la vente, à cette dernière société, avec condition suspensive et moyennant 350 000 francs, de la concession de Muret (28 septembre 1907).

L’installation d'une aciérie Thomas à Decazeville, est réalisée de 1907 à 1911 ; on connaît les prévisions de dépenses et rapports mensuels sur l'avancement des travaux. De plus, et c’est particulièrement important pour nos chemins de traverses, cette installation a rendu nécessaire, notamment, la construction d'une batterie de 37 fours Otto, l'aménagement de la mine des Espeyroux, et la construction d'un chemin de fer aérien des Espeyroux à Marcillac, ainsi que la création de logements ouvriers à la Forézie et à Decazeville. C’est bien sûr ce chemin de fer aérien qui sera l’un de nos autres chemins de découvertes.

On peut noter enfin que des études sur la transformation de la voie de Decazeville à Marcillac et à Mondalazac, de 0m66 à 1 m d'écartement, ont été réalisées afin d'utiliser le matériel du chemin de fer des mines de Commentry et de Montvicq, après l'arrêt de la mine de Commentry en 1899. Il ne semble pas que ces études aient été concrétisées sur le terrain.

Historique de la ligne de Cadayrac a été publié par Vauquesal-Papin en 1963. Extraits.

Ce qui suit se passait dans

l'Aveyron, en mai 1861.

Cette année là, la

Compagnie d’Orléans avait fait construire entre les mines de Mondalazac

et la station de

Salles-la-Source, située sur

la ligne de Capdenac à Rodez, un chemin de fer à voie étroite à

écartement de

1,10 m, disposition unique en France. Cette ligne minuscule qui n'avait

que 7

km de long était en quelque sorte une

pupille du

P.O.

La Compagnie

d'Orléans, propriétaire en Régie des usines d'Aubin était aussi

concessionnaire

d'une mine de fer à Lagarde, près de Mondalazac. Tout naturellement,

elle

songea a réunir la mine et les usines par une voie ferrée.

Après

avoir fait

étudier les avantages comparés de la voie normale et de la voie

étroite, elle

adopta cette dernière. Aux yeux de la Compagnie d'Orléans, ce choix

devait en

quelque sorte donner lieu à une expérience qui d'ailleurs, n'aurait pu

être

faite quelques mois plus tard, car le vote, en 1865, de la loi sur

l'exécution

des chemins de fer d'intérêt local, dite

loi Migneret, concluait à l'adoption exclusive de la voie

normale.

Ce premier essai

d'exploitation en voie étroite allait donc permettre une confrontation

avec

celle des chemins de fer du Bas Rhin, équipés en voie normale et

pendant