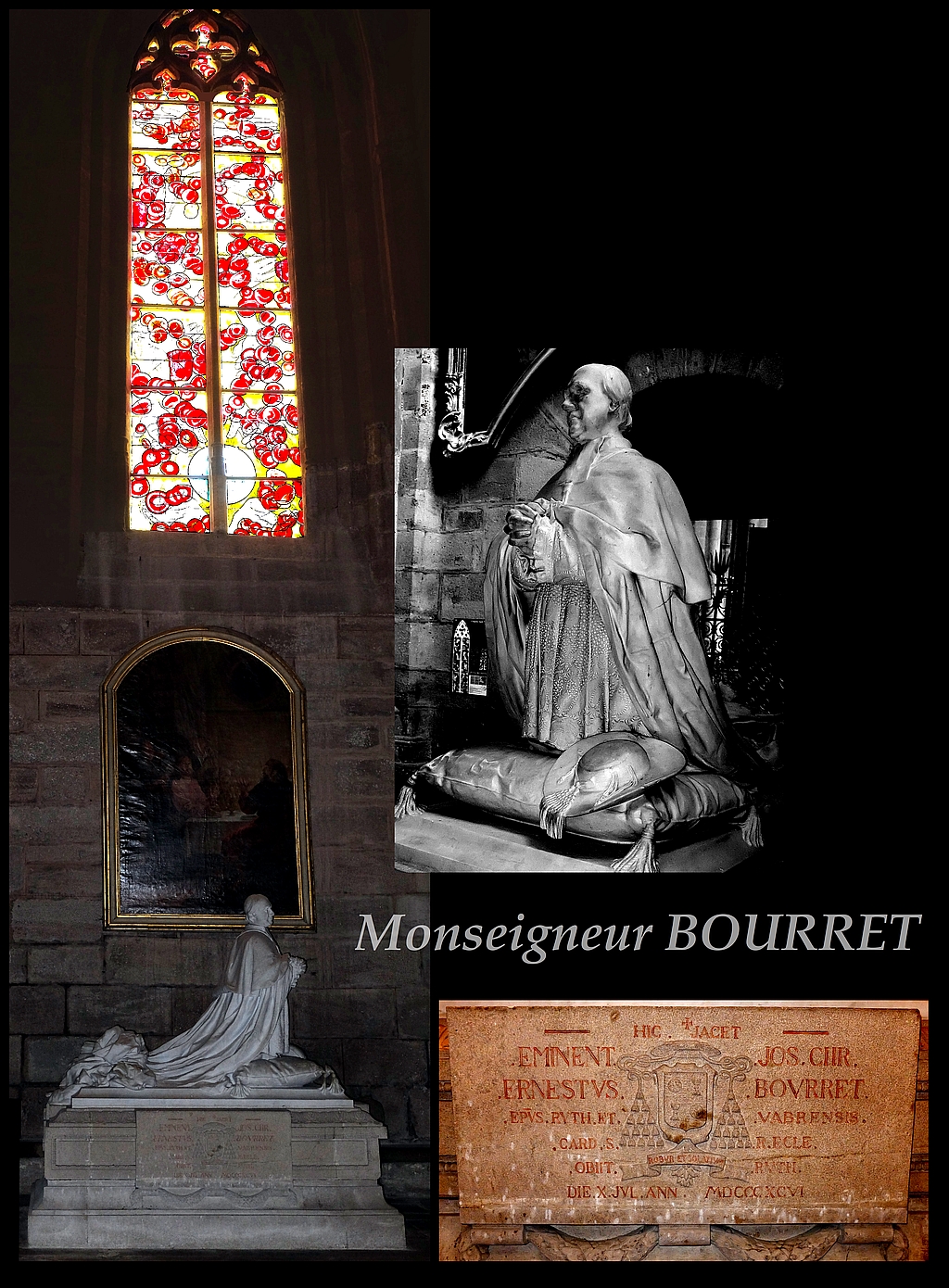

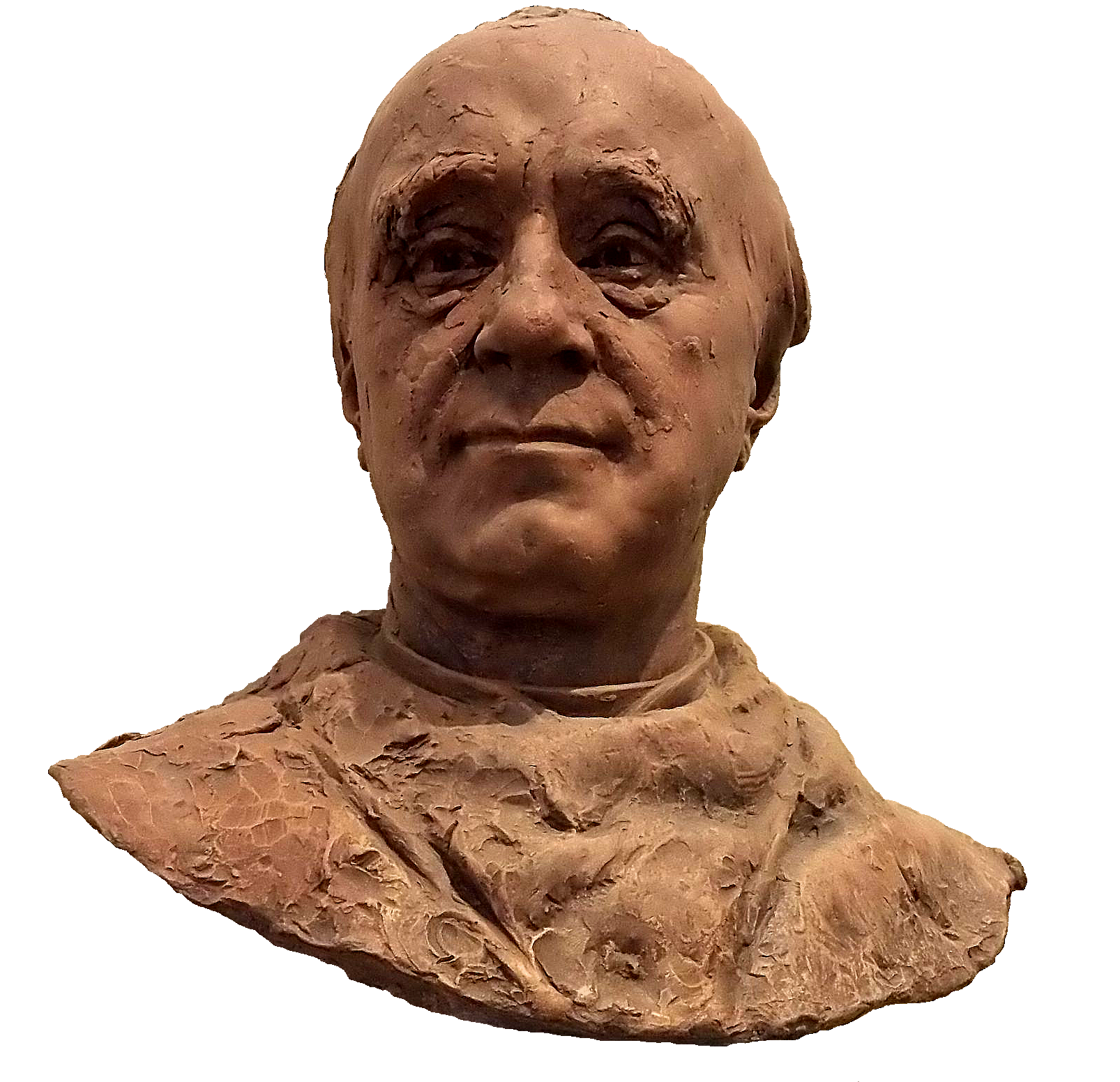

Monseigneur Bourret, 1875

La Route du fer, pourpre…

Cardinal Bourret, buste terre cuite Denys Puech, musée Denys Puech Rodez

Pourpre, comme la couleur du minerai ? Nous venons de rencontrer un cardinal sur la Route ! Avec quelques pépites dans ses poches ! Lorsqu’il est nommé évêque du diocèse de Rodez le 19 juillet 1871, l’ardéchois Ernest Bourret doit certainement chercher quelques informations précises peut-être difficiles à réunir sur ce diocèse, sans doute mal connu. Monseigneur sera effectivement ruthénois et aveyronnais en novembre (ou décembre) 1871. Monseigneur Bourret est à l’évidence un constructeur.

Si vous

souhaitez connaître un

peu mieux le futur cardinal, voir Jean-Clause

FAU, Le

Cardinal Ernest Bourret, évêque de Rodez

et de Vabres, 1871-1896, in Etudes

aveyronnaises 2017, p. 355-382, Société

des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, Rodez. Fait cardinal

en

1893, il

décède trois ans plus tard. Denys Puech, le sculpteur de François

Cabrol,

réalisera son tombeau, dans la cathédrale de Rodez.

◄ Photographie

P. Lançon, in Robert Taussat, Sept

siècles autour de la cathédrale de Rodez, Rouergue,

1992. Armoiries par J.

Poulet, même op.

◄ clic

Pour construire son ministère, il lui faut

connaître ce

diocèse, plus rural qu’industriel. En 1872 il parcourt son vaste

domaine et

c’est sans doute sur ces chemins plus ou moins défoncés qu’il imagine

alors son

Atlas, un atlas des paroisses, qui lui

donnerait pour chacune d’elles une

carte précise de son identité : routes, chemins,

habitations,

villages,

hameaux, usines…Bref, l'essentiel pour une bonne gestion. L’Atlas

cantonnal

(sic) de Baptiste Lacaze est bien connu de Monseigneur

Bourret, mais il

ne

trouvera pas exactement dans ses cartes cantonales une description fine

des

paroisses, le but de Lacaze n’était pas dans cette description du

territoire.

Alors puisque cet Atlas

paroissial n’existe pas, il faut le

réaliser !

C’est ce qu’il prescrira le 2 février 1875, un peu plus de trois ans

après son

arrivée. L’évêque rédige en ce sens une lettre circulaire.

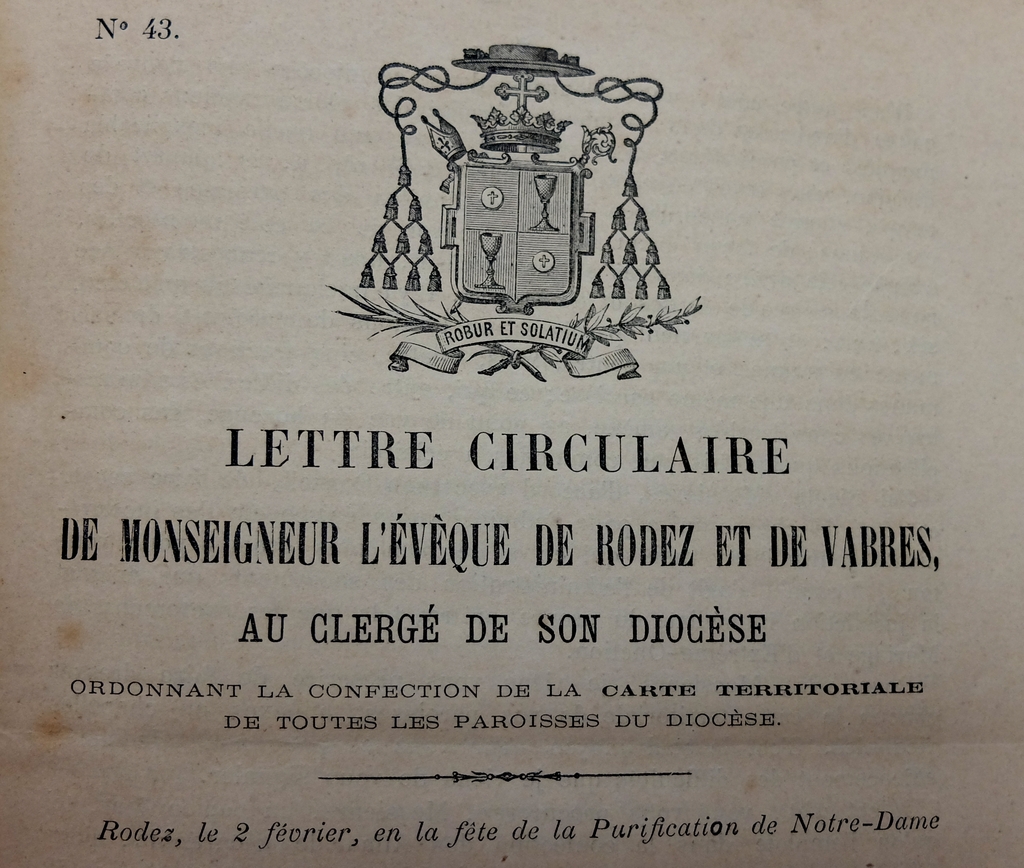

Lettre circulaire du 2 février 1875

Le

Concordat de 1801 s'était limité à une énumération des

villages et hameaux compris dans une limite de paroisse. Cette

description

n'était plus suffisante en 1875 et des incertitudes apparaissaient lors

de

nouvelles constructions. C'est par cette première remarque que débute

la lettre

de Monseigneur Bourret*. Adressée au clergé de toutes les paroisses, il

y en a

plus de 600, et datée du 2 février 1875

elle prescrit donc la confection de la carte territoriale de toutes les

paroisses du diocèse. Une seconde évidence pour établir cet atlas tient

dans la

disparité des contours entre communes et paroisses. Pour

cela, Messieurs, je viens vous prescrire de faire dresser chacun

la carte territoriale de vos paroisses, annexes ou chapelles vicariales.

Et

Mgr Bourret se montre très directif : dimensions des feuilles, 52 cm de

haut et

64 cm de largeur, un papier fort, une marge de 4 cm…L'exemple des

feuilles de

l'Atlas cantonal Lacaze est donné. Pour cette élaboration, il propose

de mettre

à contribution des hommes compétents,

tels que les experts-géomètres, les agents-voyers, les géographes de

profession, les instituteurs capables…L'échelle est imposée, le

1/20.000,

soit 1 cm pour 200 mètres. Voilà pour la forme. Pour le contenu, il faut avoir soin de faire bien marquer

tous les accidents de terrain, rivières, ruisseaux, forêts, ravins,

collines,

montagnes, chemins vicinaux, sentiers, routes de diverses classes,

chemins de

fer, canaux, tout ce qui peut donner le plus de lumières sur le pays.

Il

continue par une énumération très précise des modalités graphiques et

couleurs

à employer. Les contours des paroisses seront évidemment un point

essentiel, la vraie difficulté. Près d'une page

propose une façon de faire pour résoudre cette difficulté.

Le

Concordat de 1801 s'était limité à une énumération des

villages et hameaux compris dans une limite de paroisse. Cette

description

n'était plus suffisante en 1875 et des incertitudes apparaissaient lors

de

nouvelles constructions. C'est par cette première remarque que débute

la lettre

de Monseigneur Bourret*. Adressée au clergé de toutes les paroisses, il

y en a

plus de 600, et datée du 2 février 1875

elle prescrit donc la confection de la carte territoriale de toutes les

paroisses du diocèse. Une seconde évidence pour établir cet atlas tient

dans la

disparité des contours entre communes et paroisses. Pour

cela, Messieurs, je viens vous prescrire de faire dresser chacun

la carte territoriale de vos paroisses, annexes ou chapelles vicariales.

Et

Mgr Bourret se montre très directif : dimensions des feuilles, 52 cm de

haut et

64 cm de largeur, un papier fort, une marge de 4 cm…L'exemple des

feuilles de

l'Atlas cantonal Lacaze est donné. Pour cette élaboration, il propose

de mettre

à contribution des hommes compétents,

tels que les experts-géomètres, les agents-voyers, les géographes de

profession, les instituteurs capables…L'échelle est imposée, le

1/20.000,

soit 1 cm pour 200 mètres. Voilà pour la forme. Pour le contenu, il faut avoir soin de faire bien marquer

tous les accidents de terrain, rivières, ruisseaux, forêts, ravins,

collines,

montagnes, chemins vicinaux, sentiers, routes de diverses classes,

chemins de

fer, canaux, tout ce qui peut donner le plus de lumières sur le pays.

Il

continue par une énumération très précise des modalités graphiques et

couleurs

à employer. Les contours des paroisses seront évidemment un point

essentiel, la vraie difficulté. Près d'une page

propose une façon de faire pour résoudre cette difficulté.

Cette carte paroissiale que nous vous demandons, Messieurs, doit être faite en double exemplaire, l'un pour la Fabrique et l'autre pour les archives de l'Evêché. Les frais qu'elles pourront entraîner seront à la charge des fabriques que nous imposons à cet effet d'office, si par hasard, ce que nous ne pouvons pas soupçonner, quelque fabrique montrait peu de bonne volonté pour cette œuvre qui est de première importance pour elle.

Il y a dans cette lettre tout ce qui est nécessaire dans un cahier des charges bien compris. On aurait pu penser à priori à une autre solution : reporter sur les cartes de l'Atlas départemental les contours des paroisses. Cette possibilité avait plusieurs inconvénients : l'échelle de l'Atlas Lacaze ne permet pas une description fine des contours paroissiaux, et, surtout, la non concordance entre ces contours et ceux des communes rend cette utilisation du Lacaze quasi impossible. Pour information, il y a en 1881 exactement 300 communes dans le département, et plus de 600 paroisses...(Géographie du Département de l'Aveyron, A. Joanne, Hachette, Paris, 1881). Il faudra donc faire du neuf, ce que propose Mgr Bourret en 1875. Nous n'avons pas retrouvé de dossier faisant un point d'avancement précis du projet. On peut raisonnablement penser que les cartes, 678, ont ainsi été réalisées dans les années 1876-1880. Dans le courrier de l'Evêque, un avis divers, à la suite d'une lettre circulaire du 6 août 1876, demande de hâter le plus possible l'exécution des cartes. Cet avis demande également de faire figurer les degrés, ou plutôt les minutes et les secondes des degrés de latitude et de longitude.

------------------

*Archives diocésaines Rodez, 1C11, Monseigneur BOURRET, Lettres et mandements, 42-78, 1876-1881, imprimé par Carrère, Rodez, lettre circulaire n° 43, 2 février 1875.

Le Répertoire des lettres (8H9) ne fait pas mention de cette lettre. Elle n'a pas été publiée ni mentionnée dans la Revue Religieuse de Rodez et de Mende (2 APer 1(11)) pour l'année 1875.

La forme

L’Atlas cantonal

Lacaze avec ses 42 cartes au 1/50.000 est un bel ouvrage. Mais l’Atlas paroissial est bien plus imposant ! Il va réunir

678 cartes

de paroisses -21 paroisses ne sont pas pourvues- en 11 volumes, avec

reliures rouges

évidemment : deux pour

chacun des doyennés d’Espalion, Millau, Saint-Affrique et

Villefranche-de-Rouergue, et trois volumes pour Rodez. L’échelle est

généralement le 1/20.000, même si quelquefois on rencontre le 1/10.000,

ou

1/12.500. Les auteurs des cartes sont divers, et leur formation bien

évidemment

différente. On peut trouver un curé, un instituteur, ou un architecte.

Certains

de ces auteurs ont aussi réalisé plusieurs cartes. Le graphisme peut

être

dépouillé, très dépouillé même pour quelques-unes, à très fouillé et

soigné. La

carte de Colombiès est ainsi un véritable tableau, aquarellé. Très

souvent

un dessin de l’église figure, accompagné quelquefois de plans, coupes,

et

dessins d’autres ouvrages. Les auteurs ont aussi tenu parfois à

compléter leur

travail cartographique avec une courte notice de présentation de la

paroisse.

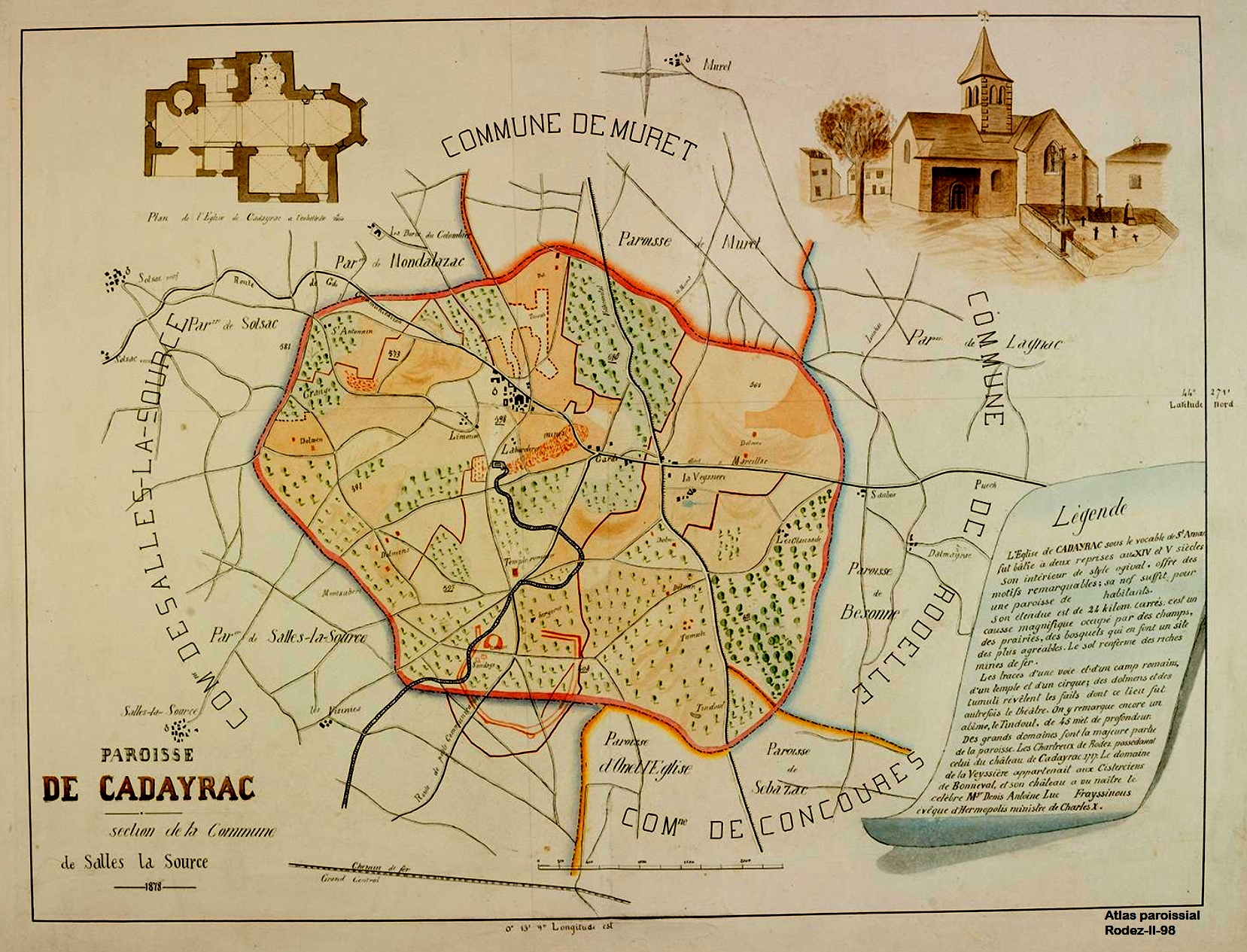

C’est le cas de Cadayrac, carte présentée plus avant. La couleur n’est

pas

systématique, les légendes non uniformes, et la plupart des cartes ne

sont pas

datées. La lettre de Monseigneur Bourret étant datée de février 1875,

on peut raisonnablement dater l'Atlas

vers 1878-1880 pour les débuts. Elles ne sont enfin généralement pas

signées de leur auteur.

L’Atlas

paroissial du

cardinal Bourret est évidemment une œuvre unique*, à destination de

l'évêque et de ses services. Sa fragilité et son

caractère

exemplaire lui ont valu - une

excellente initiative des archives diocésaines- d’être

numérisé. Le résultat, tables et les 11

volumes

de cartes sont disponibles sur le site** http://bvmm.irht.cnrs.fr/ de la BVMM, Bibliothèque

virtuelle des manuscrits

médiévaux. Un volume séparé de l’Atlas, les tables,

présente une liste des paroisses et permet de retrouver rapidement le

volume

concerné.

L’Atlas

paroissial du

cardinal Bourret est évidemment une œuvre unique*, à destination de

l'évêque et de ses services. Sa fragilité et son

caractère

exemplaire lui ont valu - une

excellente initiative des archives diocésaines- d’être

numérisé. Le résultat, tables et les 11

volumes

de cartes sont disponibles sur le site** http://bvmm.irht.cnrs.fr/ de la BVMM, Bibliothèque

virtuelle des manuscrits

médiévaux. Un volume séparé de l’Atlas, les tables,

présente une liste des paroisses et permet de retrouver rapidement le

volume

concerné.

* Exemplaire unique ? Nous avons rappelé ci-dessus que Mgr Bourret avait prescrit l'établissement de deux cartes par paroisse. Il devrait donc être possible de retrouver dans les fabriques le second exemplaire...sauf pertes, disparition...

**

sur le site BVMM, https://bvmm.irht.cnrs.fr/

onglet Recherche, puis Rodez, puis Archives

diocésaines. Les Atlas et tables sont en fin de liste.

Avant de sortir la loupe, il faut enfin

souligner la

confiance que

nous pouvons avoir dans ces documents. Leurs auteurs sont en effet au

plus près

du terrain, et ont de plus consciencieusement parcouru ou (re)parcouru

leurs

domaines avant de répondre aux injonctions de Monseigneur Bourret. Une

curiosité : la paroisse de Conques n’est pas pourvue de carte,

alors que

la visite détaillée préalable avait été conduite…(voir Mémoires Société des lettres,

sciences et arts de l'Aveyron, tome 11, 1874-1878, p. 195 sqq)

A la loupe

Paroisse de Cadayrac-Rodez II-98-1878

Cette carte est déjà présente sur notre site,

mais dans une

autre présentation, et avec quelques différences. Au-delà de sa

présentation

très

soignée, on notera :

►

la voie ferrée de Cadayrac appartenant à la compagnie d’Orléans

(Aubin).

A l’écartement de 110 cm, elle conduit le minerai à la station de

Souyri, gare

de transbordement construite pour cet usage.

►

les

mines : ici, l’étendue est suggérée par un joli graphisme rouge.

L’affleurement de Rosières, un peu à l’ouest est dessiné.

►

temple

romain, enceinte romaine et amphithéâtre sont présents, et témoignent

de la

richesse archéologique des lieux. Au passage, les constructeurs miniers

n’ont

pas hésité à « franchir » par trois fois l’enceinte…

►

l’indication

Grand Central pour la voie ferrée de Rodez à Aubin, mais le Grand

Central est

dissous depuis plus de 10 ans.

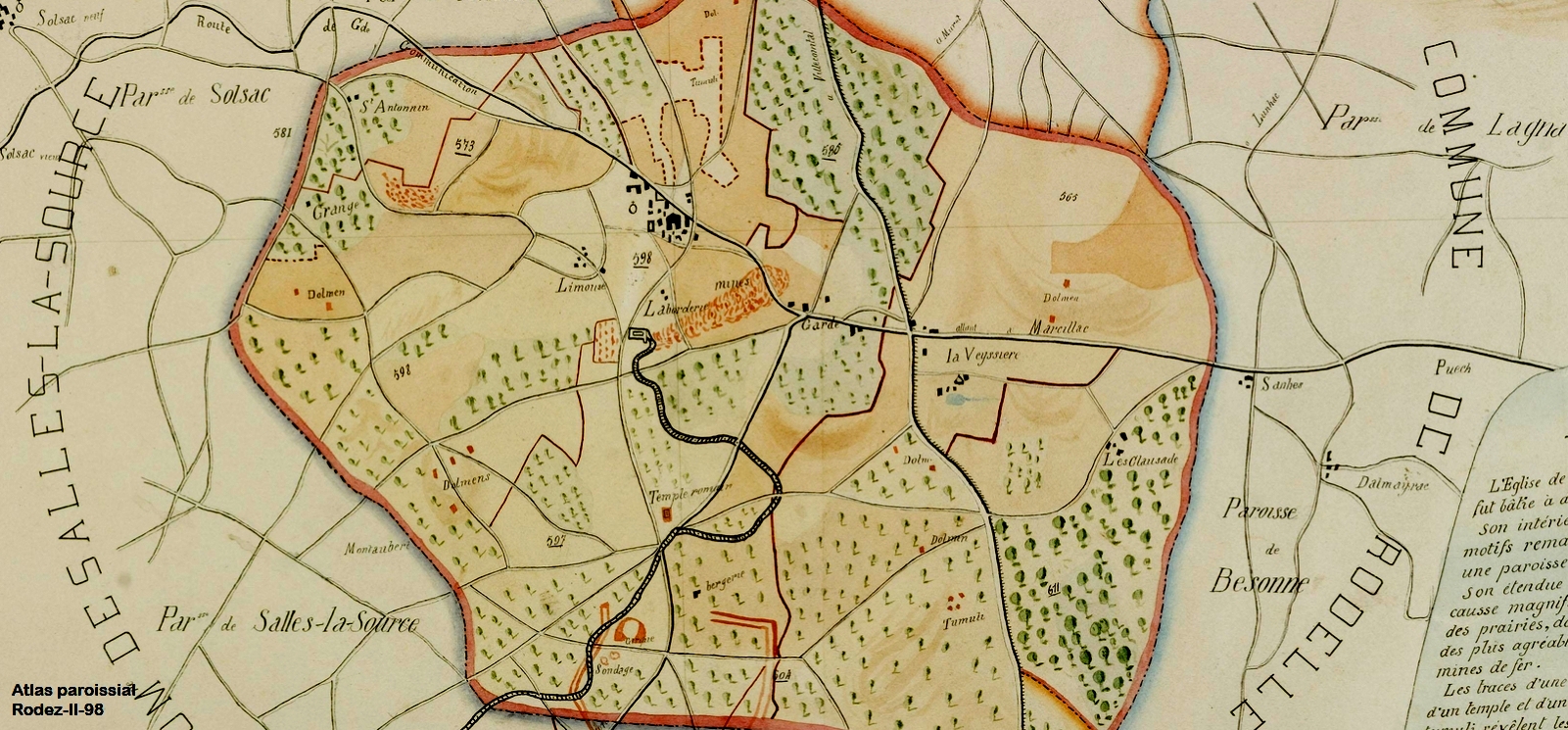

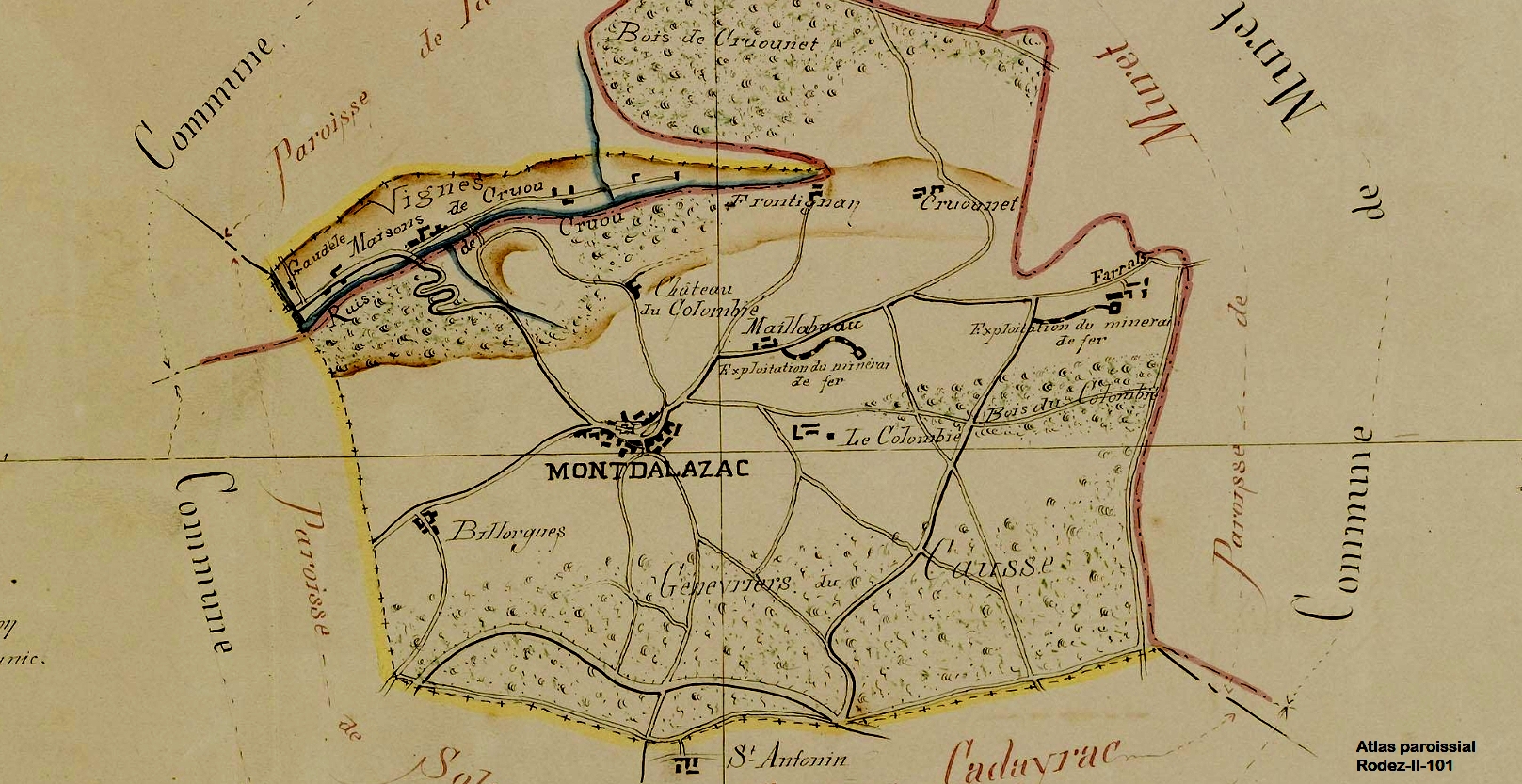

Paroisse de Mondalazac-Rodez II-101-1/20.000

Remarquable carte ! Elle apporte des

nouveautés.

► au nord-est de Mondalazac, deux sites

d’extraction sont portés. Et le dessinateur a tenu à faire figurer les

deux

courts chemins de fer miniers permettant alors le transport du minerai

à la

route voisine. Belles pépites ! C’est la seule carte -de

nous

connue-

faisant figurer ces deux voies. L’exploitation de Maillabuau en

surface, puis

légèrement en galeries, fut rapidement abandonnée devant les risques

courus par

les habitations voisines.

► Avec un certain respect, Maisons de Cruou,

pour quelques riches

demeures d’exploitants de vignes. La route du Cruou n’est pas encore

prolongée

vers l’est pour rejoindre Frontignan et Ferals, orthographié Farrals.

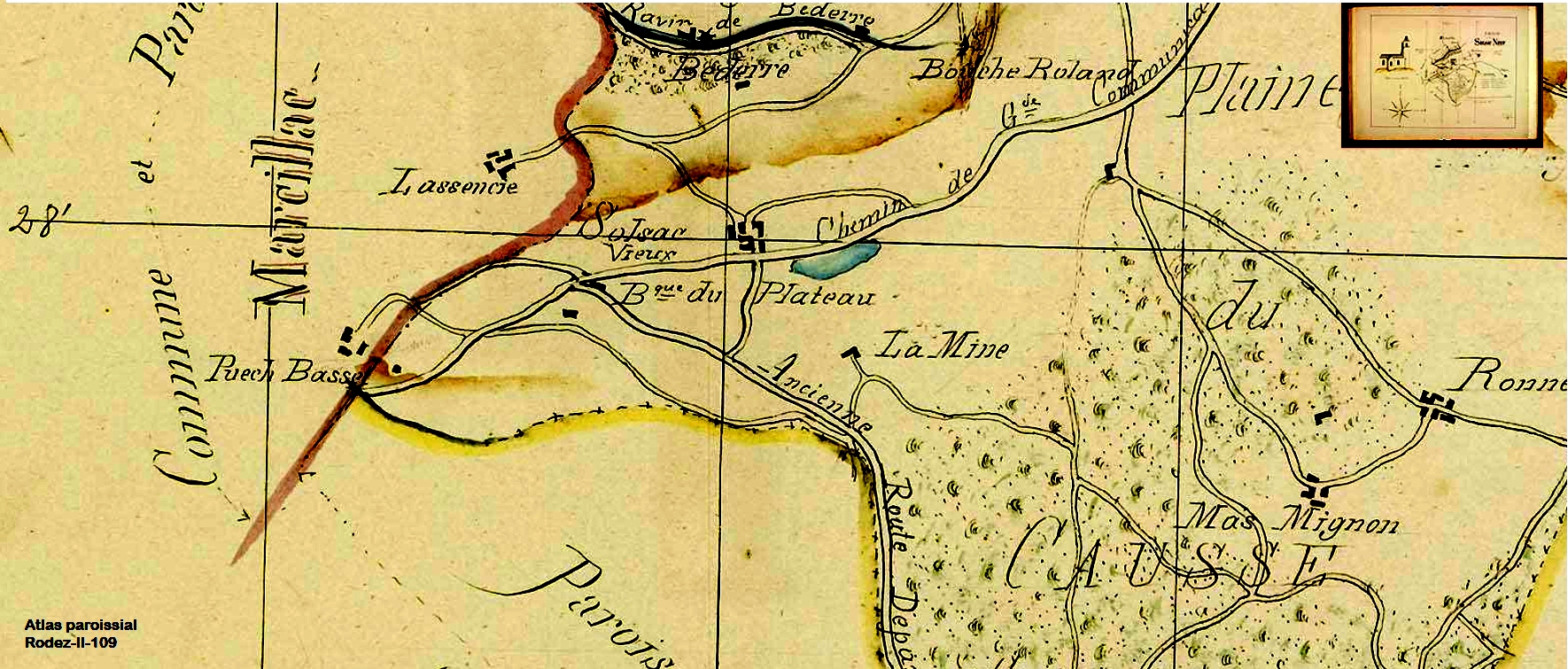

Paroisse de

Solsac-Rodez II-109-1/20.000

► La Mine. Ici un affleurement de

minerai fut exploité, en galeries. Une voie minière, que n’indique pas

la

carte, existait pour rejoindre la Baraque du Plateau. A la date de

confection,

la mine n’est plus exploitée.

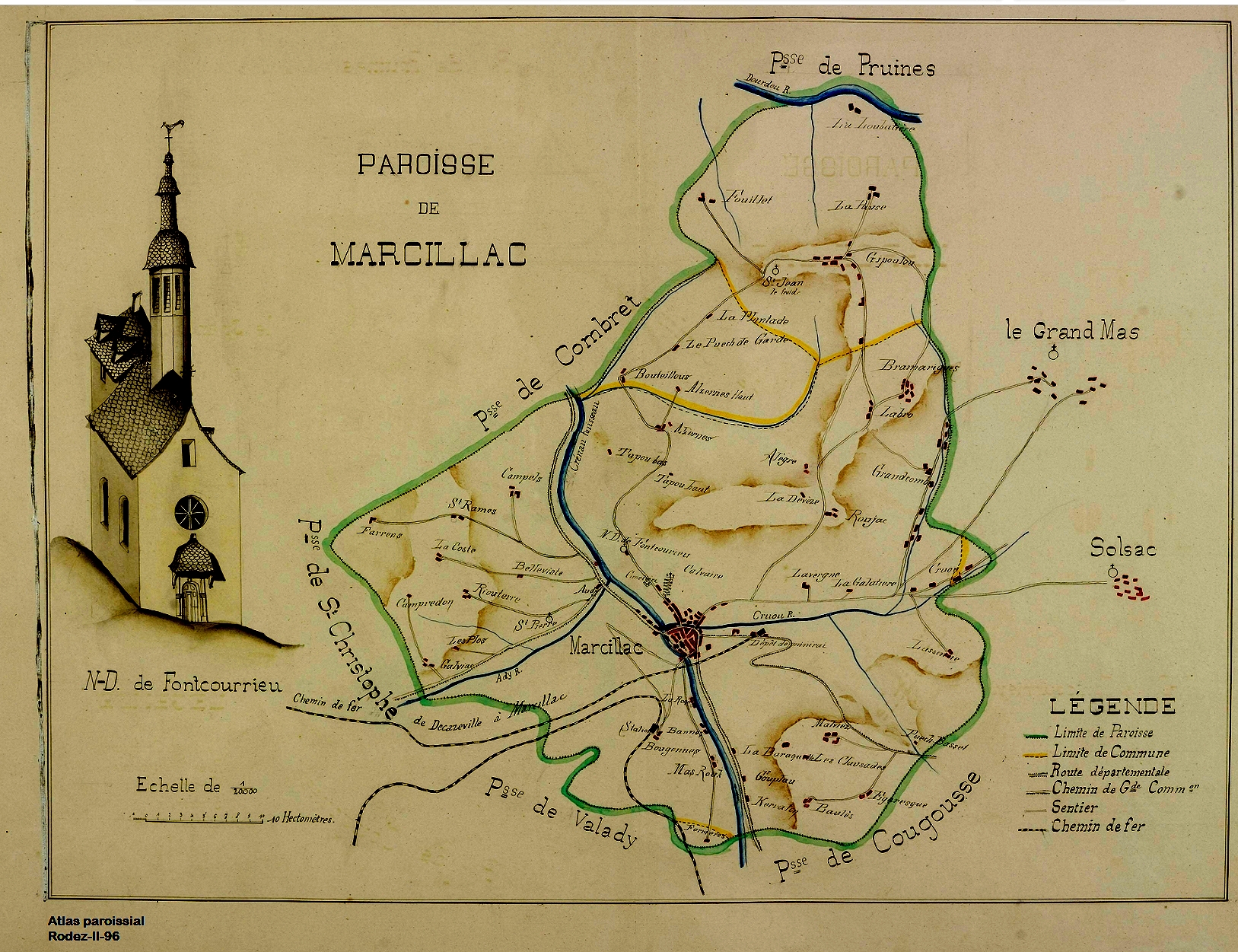

Paroisse

de

Marcillac-Rodez II-96-1/20.000

► La voie minière de la compagnie de

Decazeville, réalisée en 1856 est évidemment indiquée. Elle se termine

tout

près de la route, qui permet aux charrois d’approvisionner la gare

minière.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, rejoindre Solsac et le causse

par la

vallée du Cruou n’est absolument pas aussi linéaire…

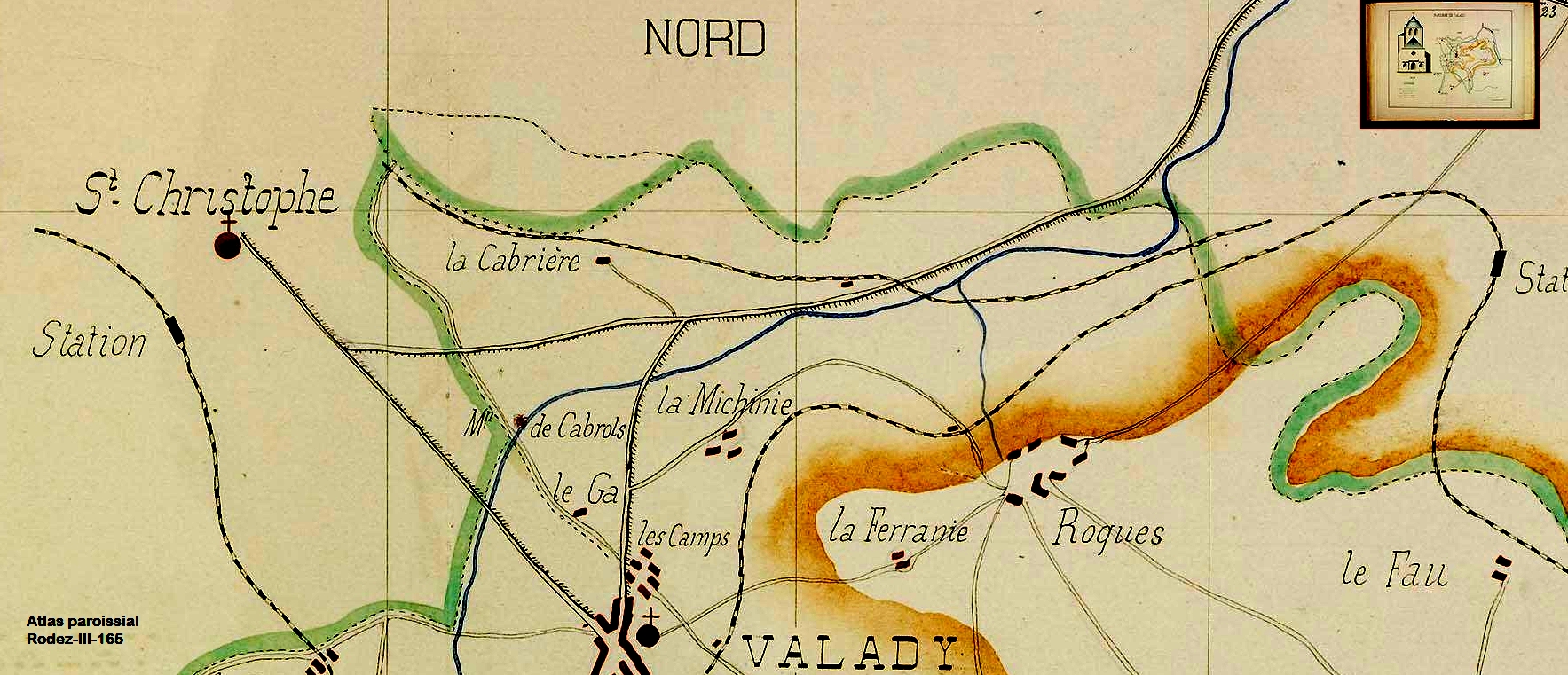

Paroisse

de

Valady-Rodez III-165 -1/20.000

► Même non légendées, on repère sans

difficultés les deux voies ferrées : voie « normale » au

bas du

dessin, et voie minière tout en haut. Le fameux viaduc de l’Ady n’a pas

eu

droit à une quelconque mention, mais la construction voisine est

présente. Elle

servait d’écuries aux premiers temps d’exploitation, et éventuellement

de dépôt pour une machine.

Paroisse

de

St-Christophe-Rodez III-173 1/20.000

► la voie pour l’exploitation du minerai de

Décazeville (sic) est portée sur

cette carte. Tout en bas, à gauche, la voie vers Aubin figure, avec la

station

(la gare) de St-Christophe. Les deux graphismes sont regrettablement

très

voisins, malgré la différence d’écartement. A St-Christophe il y a une

-vraie- curiosité :

la voie présente une forte courbe, un S, en allant vers La

Cayrède et

Decazeville. Une

erreur de tracé ? Sans doute pas, au vu de la précision qui la

fait passer

à proximité de deux constructions. La topographie permettrait

effectivement ce détour. Mais nous n’avons pas d’explications

assurées sur

l’existence ou non de cette boucle qui n’apparaît pas dans la carte de

l’Atlas

Lacaze, carte plus ancienne...La carte Romain,

contemporaine de Lacaze, vers 1860, ne fait pas mention non plus de

cette

boucle.

Alors ? Une déviation, faite donc après construction ? Une seconde

voie, l'autre permettant l'arrêt de wagons et machines ? Une

énigme ! La carte de l'atlas napoléonien, établie ici vers 1830,

ne permet non plus d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce

soit...

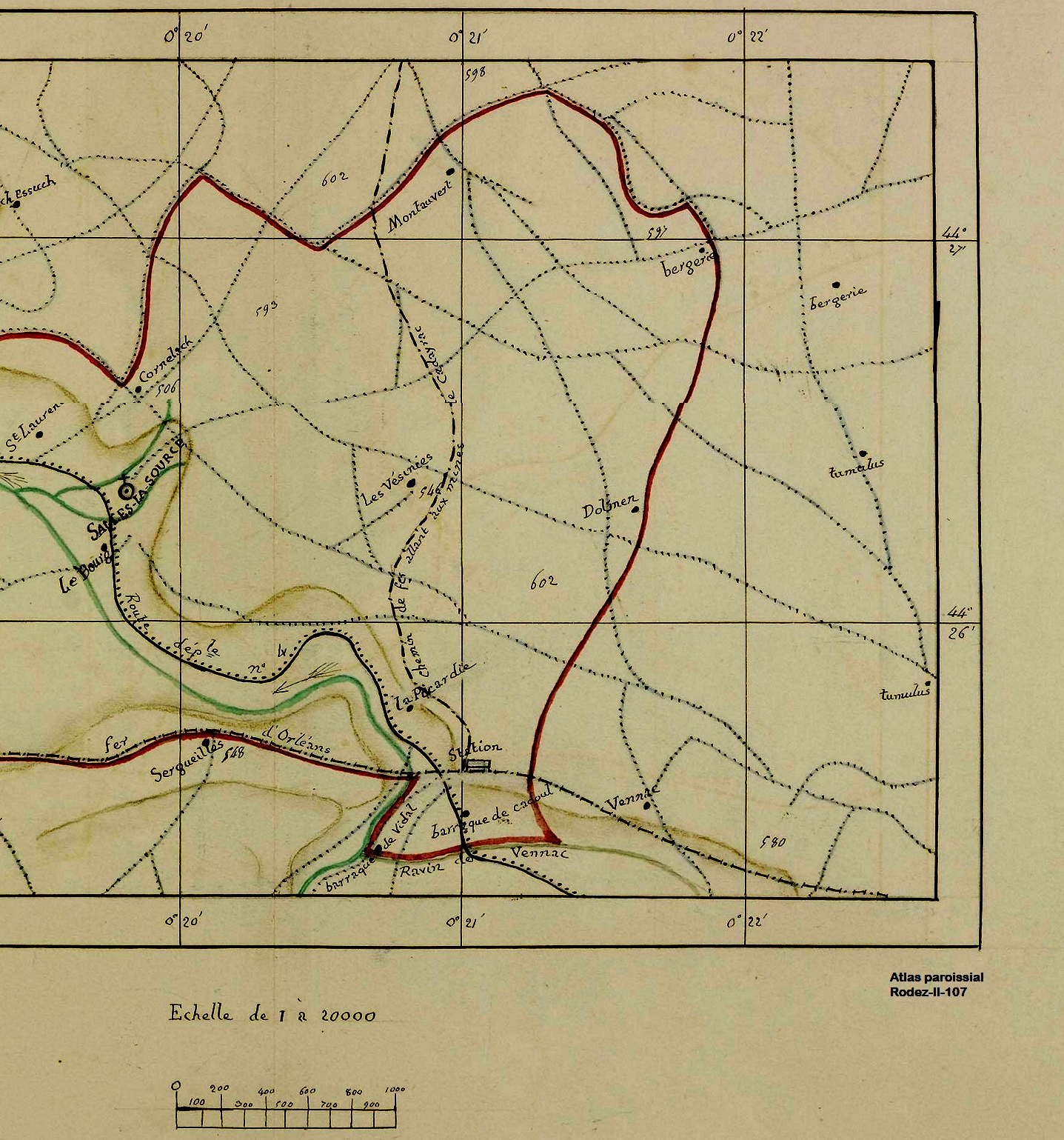

Paroisse

de

Salles-la-Source-Rodez II-107 -1/20.000

Avant

de

quitter le causse pour rejoindre les usines, une vue de

Salles-la-Source.

► Ici

aussi, le graphisme ne permet pas de différencier les écartements des

deux

voies ferrées : les wagons de l’une ne peuvent aller sur l’autre

et

réciproquement ! Le chemin de fer allant aux mines de Cadayrac

passe à

l’est des Vésinies. Son tracé est (assez) approximatif...Malgré des

indications d’altitude, on ne peut

deviner

l’imposante tranchée présente, permettant ici à la voie de traverser la

butte.

De nombreux chemins facilitent les circulations.

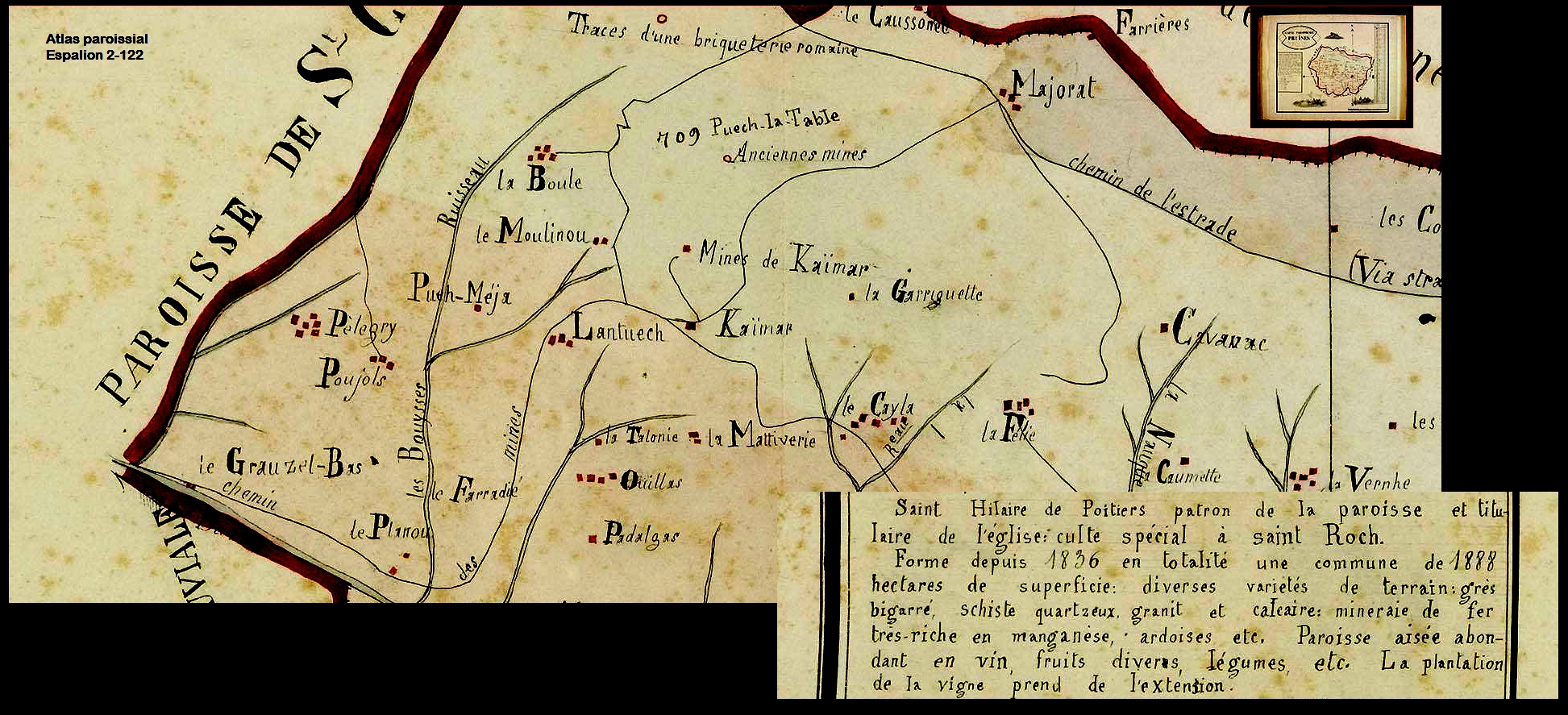

Paroisse

de

Pruines-Espalion II-122

La compagnie de Decazeville possédait ici une concession, au Kaymar. Le chemin des mines, les mines elles-mêmes près de Kaïmar, et des anciennes mines ont retenu l’attention du dessinateur. L’absence d’indications nombreuses d’altitude ne permet pas d’imaginer les difficultés des convois sur le chemin des mines. Aux mines nous sommes à près de 709 m : la descente va être rude ! Dans le cartouche qui accompagne la carte, une indication assez amusante : mineraie (sic) de fer très riche en manganèse…

Paroisse

de

Testet- Rodez III-174

► Depuis le Riou Negre, la voie

minière rejoint le Plateau d’Himes, avant la longue descente vers

Firmi. On notera

qu’auparavant un long tunnel, de l’ordre du kilomètre est présent avant

les

Hermets. Le tunnel n’est jamais mentionné sur les cartes, tout comme

son

homologue en longueur à Marcillac qui n’a pas eu droit à une quelconque

mention. Evidemment tous les autres tunnels de la ligne sont

superbement

ignorés.

Paroisse

de

St-Julien-de-Malmont-Rodez II-106

On

quitte ici

le district diocésain de Marcillac.

Paroisse

de

Firmy-Villefranche I-36

Les

paroissiens

de Firmy sont-ils fâchés avec la Compagnie ? Ils le furent

souvent !

►

Aucune trace de voies ferrées minières sur la carte ! Par contre

on note

les usines, les écuries et autres barraques de la mine. La Forésie,

lieu

emblématique n’est pas particulièrement mis en valeur. Le plan d’eau,

nécessaire pour les usines est bien présent.

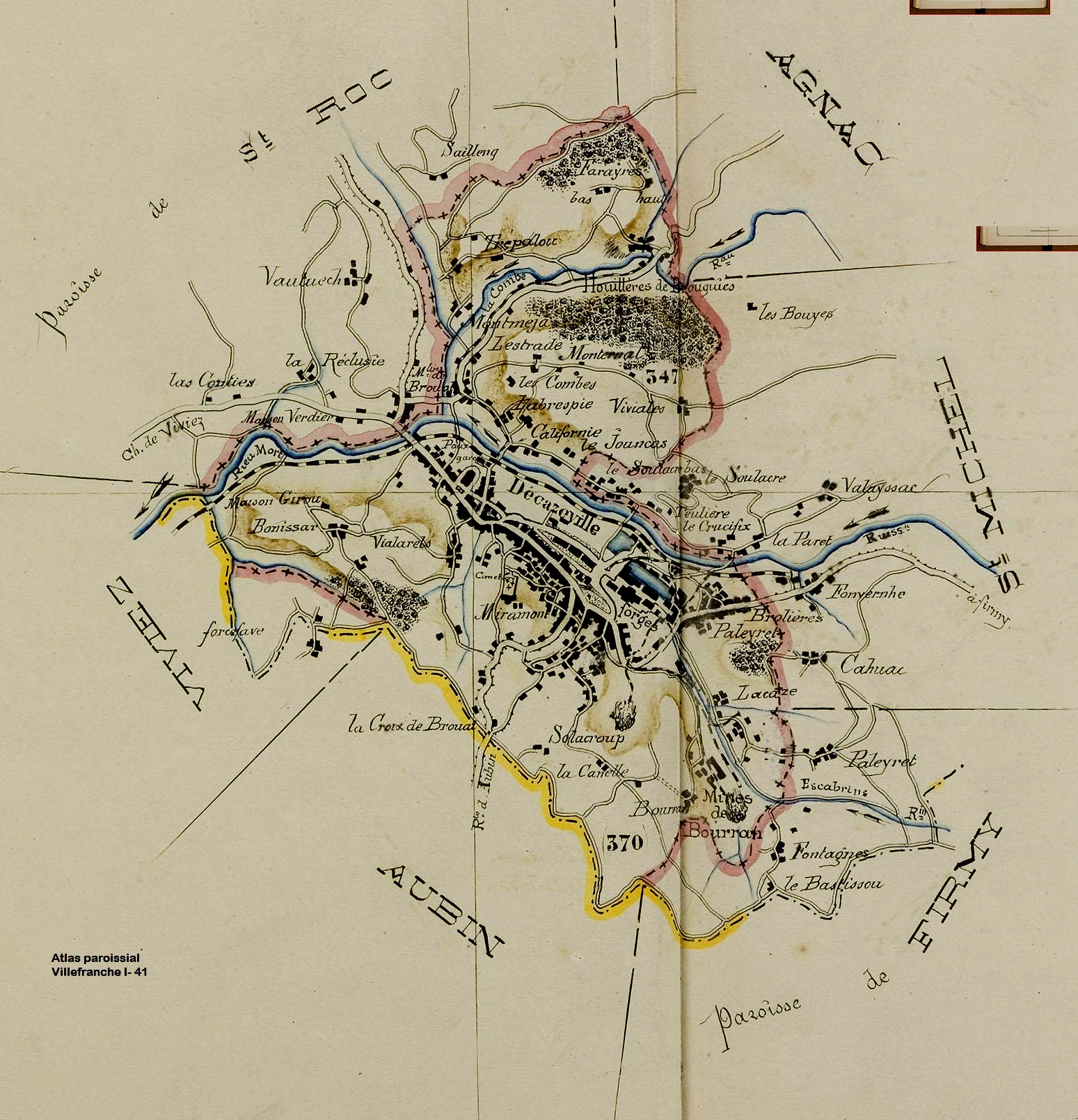

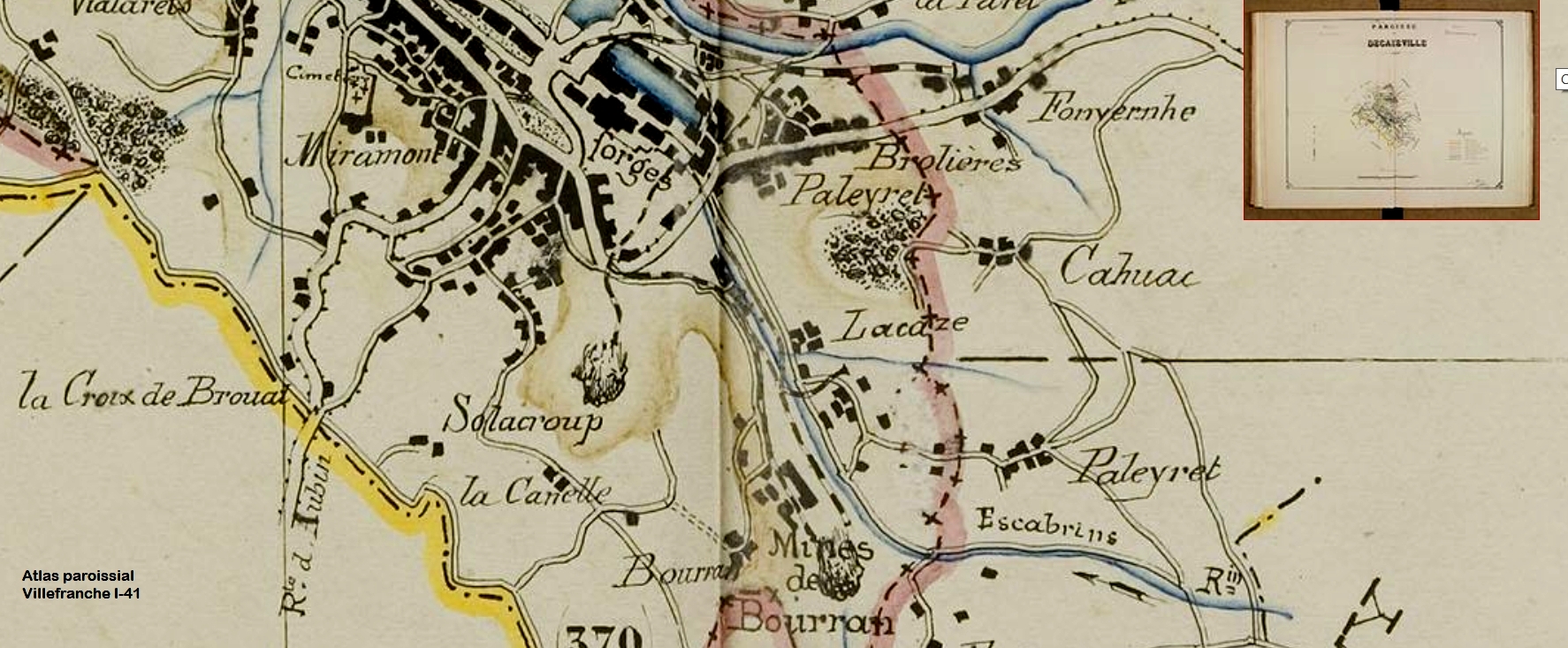

Paroisse

de

Decazeville-Villefranche I-41-1/20.000

Contrairement

à

Lacaze, qui est inexplicablement assez muet sur les installations

industrielles, la carte paroissiale est riche dans ce domaine. Vous

retrouverez

les forges, mines, voies ferrées, minières peu présentes, et normale…

Paroisse

St-Michel-Villefranche I-46

Entre

les

paroisses de Firmy et Decazeville, St-Michel. Rien de particulier pour

cette

carte minimaliste. On notera la gare, Fonvergnes, et le plan incliné,

une

curiosité à montrer à l’évêque…La maison Mercadié a droit à une mention

spéciale !

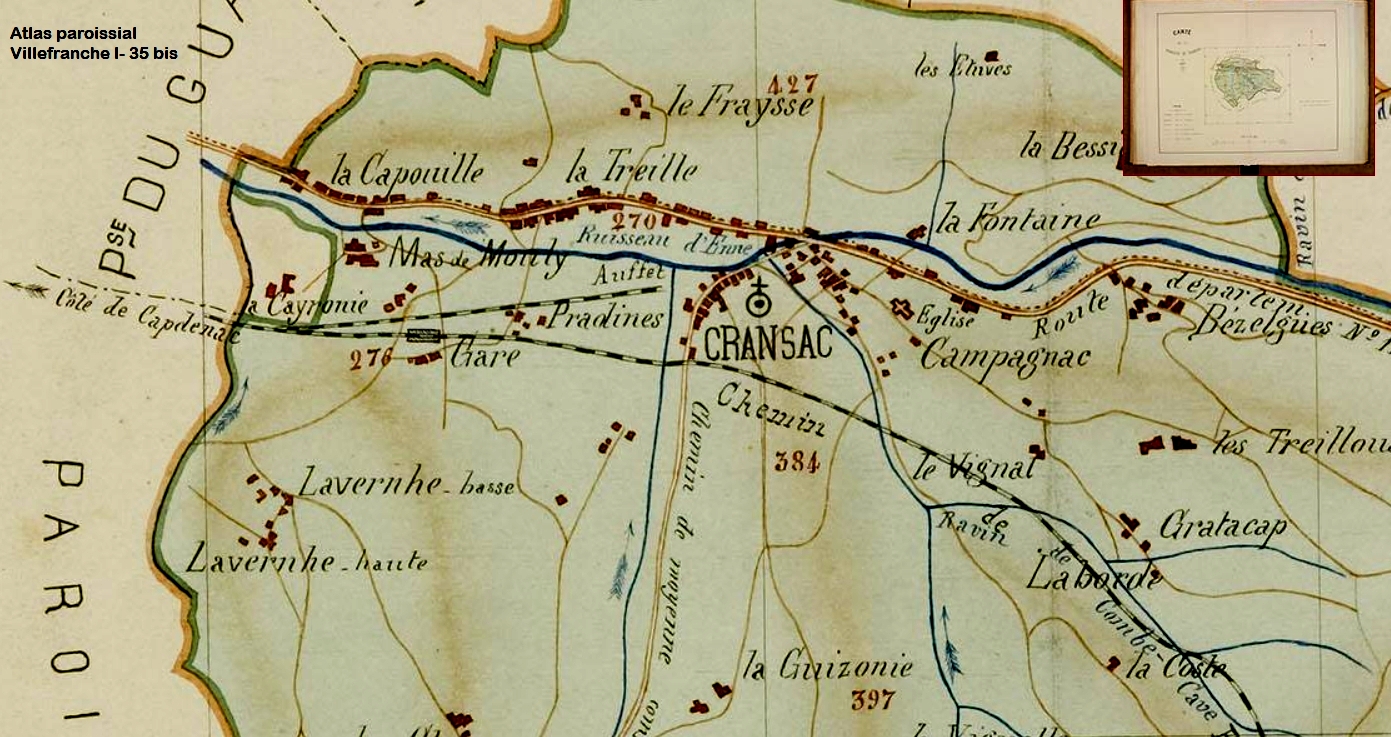

Paroisse

de

Cransac-Villefranche I-35 bis -1877

Nous

changeons

de vallée, pour celle de l’Enne, et de compagnie pour celle d’Orléans.

L’embranchement ferré se remarque près de la gare. Tout en haut, les Etuves.

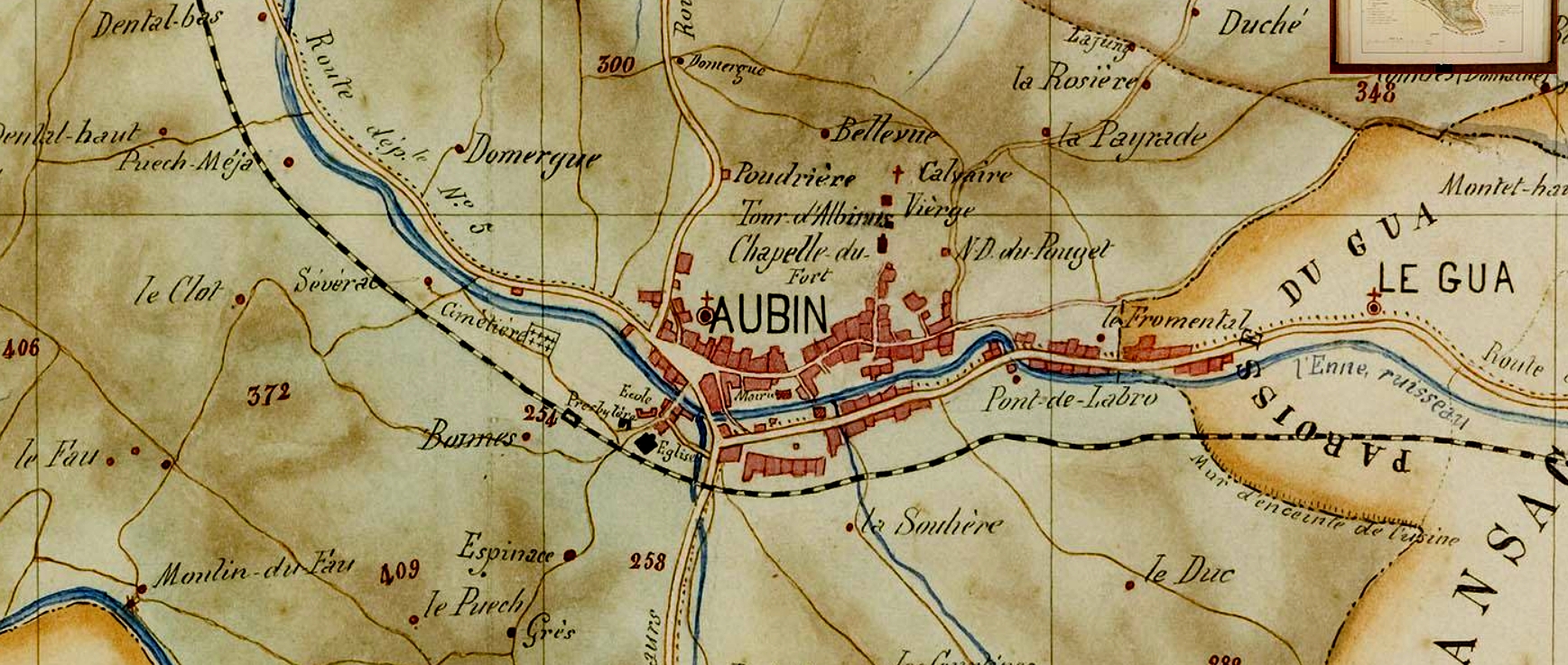

Paroisse

d’Aubin-Villefranche I-34

Le

Calvaire, la

Vierge, la Chapelle…Une seule mention pour les usines, mur

d’enceinte de l’usine…On semble aussi discret ici qu’à Cransac :

l’imbrication industrielle est telle qu’il est difficile de la

mentionner ?

Paroisse du

Gua-Villefranche I-37-1/20.000

Entre

Aubin et

Cransac, Le Gua.

► on note les forges, les crassiers, le mur d'enceinte de la

forge et

les vieilles Casernes. Sous ce terme on désigne

des habitations ouvrières.

La voie ferrée de la compagnie d’Orléans traverse un ensemble

industriel

imposant.

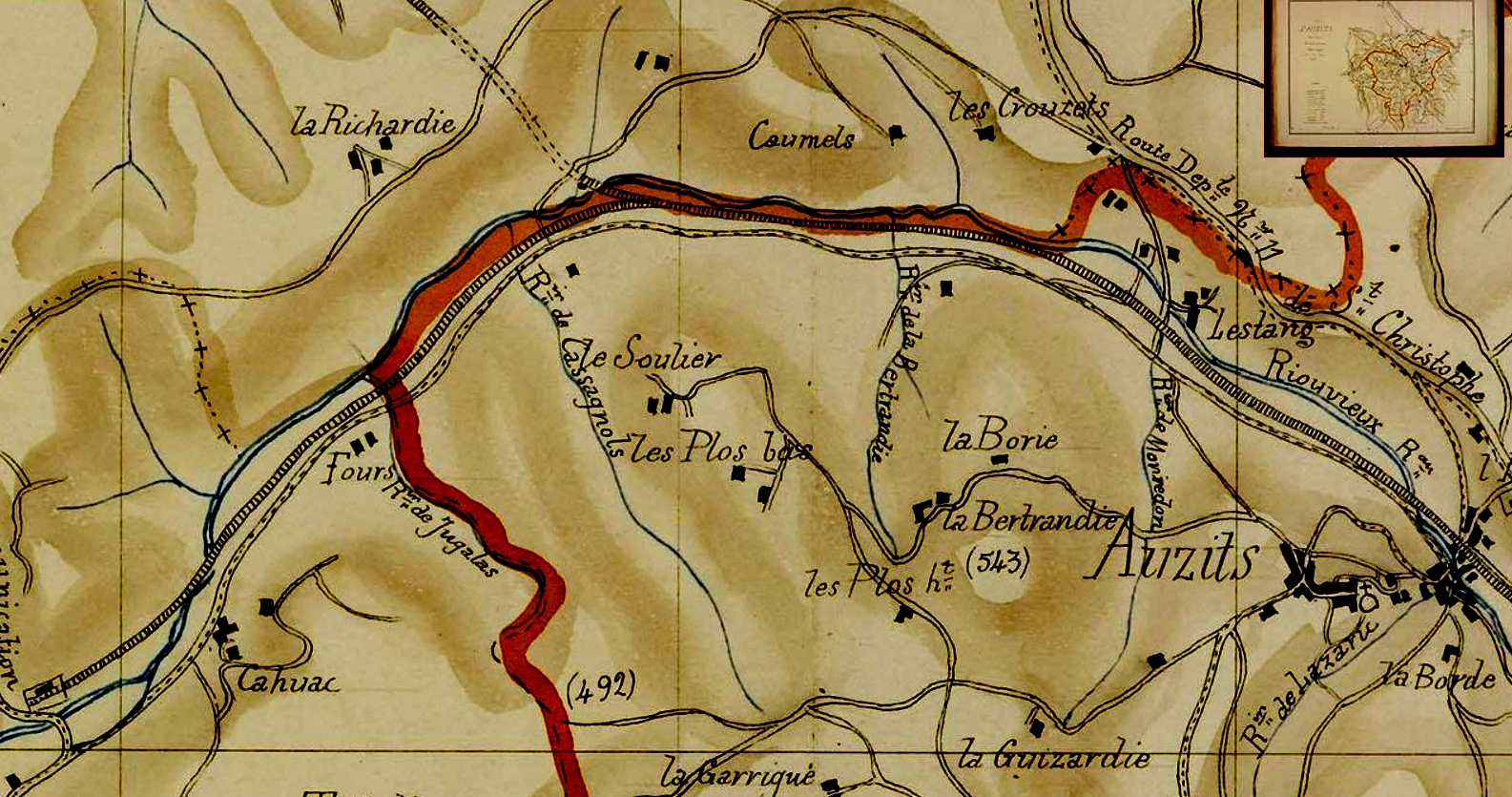

Paroisse

d’Auzits-Villefranche I-35

Une

carte

agréable pour son rendu du relief. La voie ferrée d’Aubin suit un temps

le

Riouvieux, ruisseau bien nommé, avant un tunnel à l’ouest. Et juste

avant, un

embranchement conduit aux mines d’Auzits, vers Cahuac. Cet

embranchement est

généralement non mentionné sur les documents cartographiques.

Paroisse

de

Gages- Millau I-58

La

concession

de Gages fut importante historiquement. Près d’ici, le charbon de

Sensac allait

à Muret rejoindre le minerai. C’était en 1804, et la métallurgie

(industrielle)

apparaissait ainsi en Rouergue. A Gages, c’est à Alboy que

l’exploitation se

faisait.

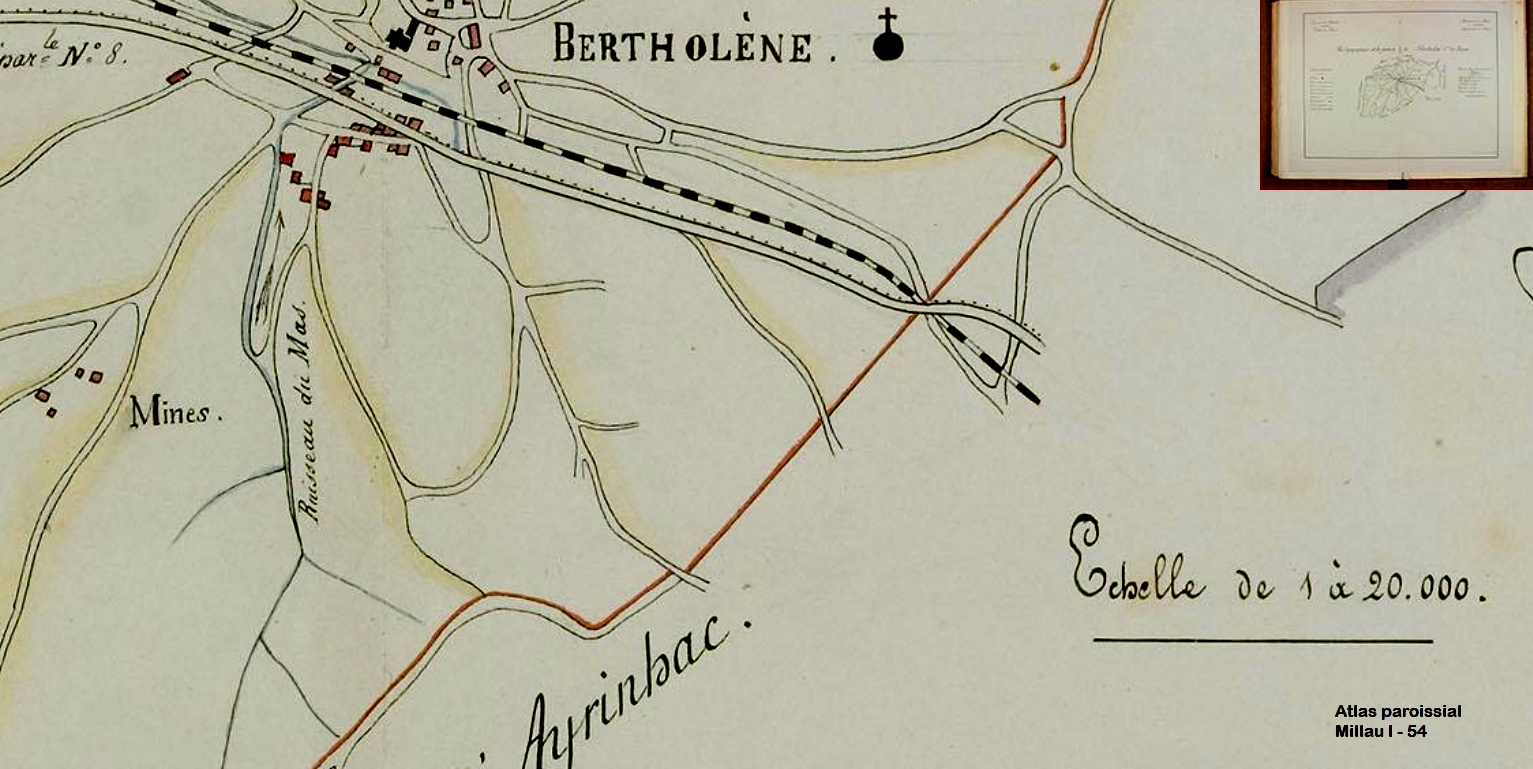

Paroisse

de

Bertholène-Millau I-54

Les mines de Bertholène. La concession court toujours, en 2018…A l’est de ces mines de houille, un affleurement de minerai de fer existe, vers Ayrinhac. Les deux compagnies rivales, celle de François Cabrol, et celle d’Aubin, avec Cadiat, avaient déposé des demandes de concession sur ces flancs des Palanges. Aucune suite ne fut donnée.

Une conclusion ?

Réussir en quelques

années à réunir plus de 600 cartes est une

véritable réussite. Cet ensemble, pour ce qui concerne le thème de la

Route du Fer, permet une compréhension correcte de la réalité. La

lacune la plus importante concerne peut-être les paroisses d'Aubin et

de Cransac. Mais que regretter réellement ? Un dessin, très difficile à

cette échelle, et finalement assez peu explicite ? L'Atlas paroissial

complète parfaitement l'Atlas cantonal

et les cartes

Romain.

Si vos pas vous amènent

à croiser Monseigneur Bourret, dites lui merci !