Les chemins de fer miniers de Mondalazac

et Cadayrac

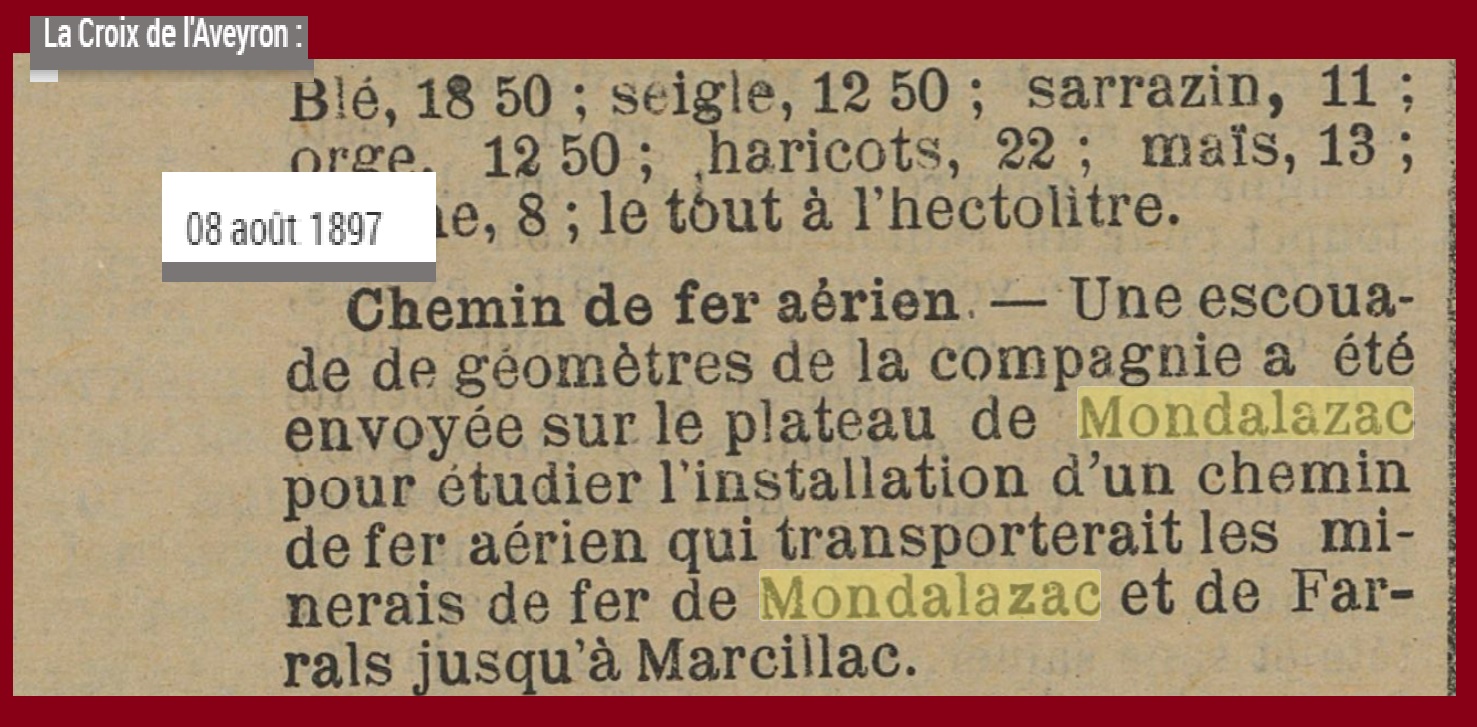

le chemin aérien

pages

en cours de développement (depuis 11-2008)

▼ première découverte, la gare

Et Mondalazac,

c’était exactement comment le chemin

aérien ?

▲ clic

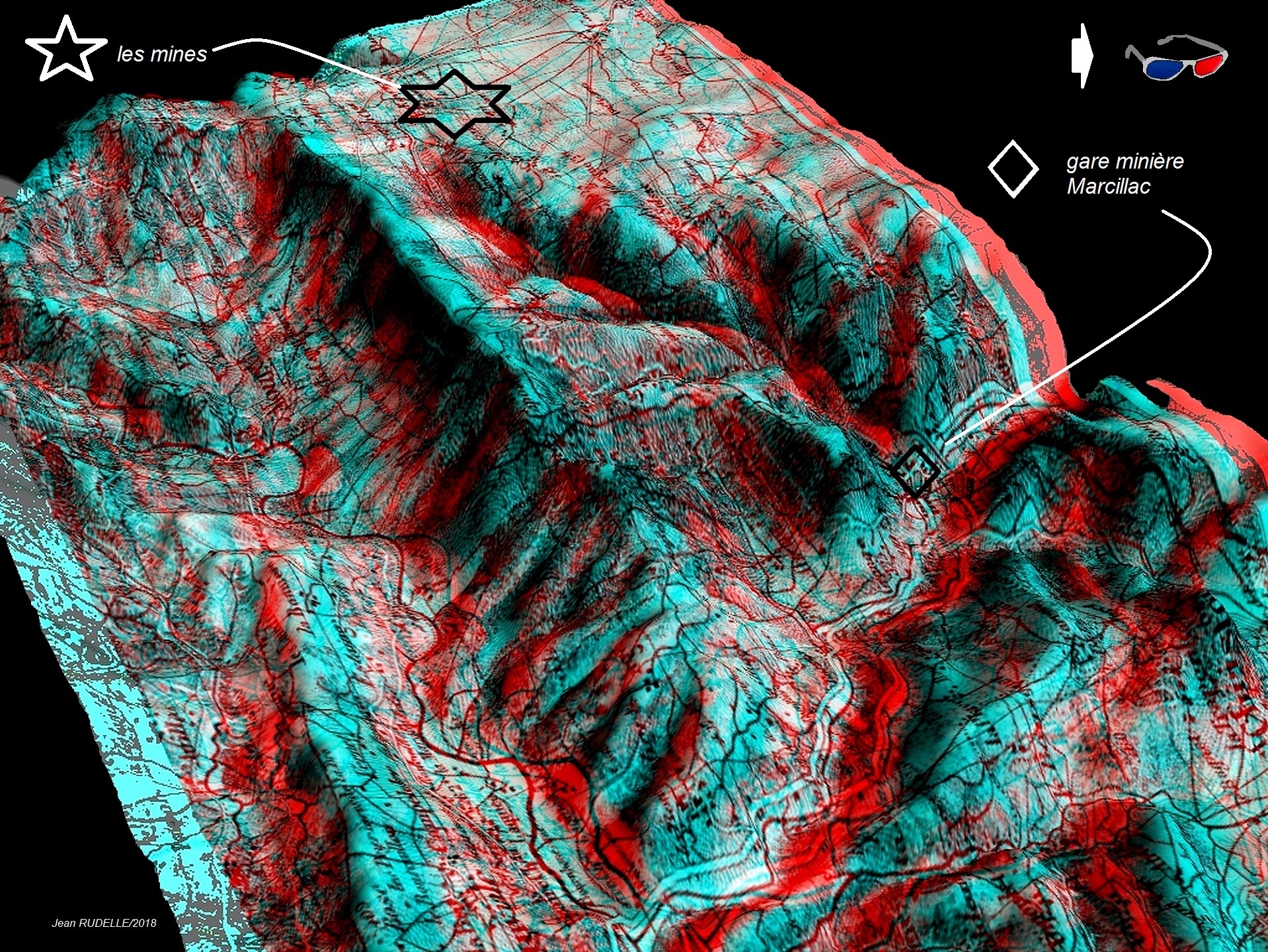

Mondalazac, c'est sur le plateau, et Marcillac, dans la vallée ; c'est important de le noter, car les difficultés seront bien sûr de franchir ces 300 m ou presque de différence d'altitude.

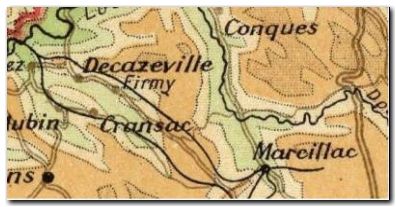

Le minerai de fer, ici, c’est donc également un problème de relief, de relief géographique, et donc de transport. Le relief est assez simple à décrire : Mondalazac est sur le plateau, le causse Comtal, et Marcillac, où se trouve la gare minière vers Firmi et Decazeville, est en bas, dans une vallée. Le modèle numérique de terrain que nous vous proposons montre bien, à notre avis, les principaux traits de la géomorphologie locale. Pour les curieux de technologie, vous trouverez quelques lignes plus bas, des données sur l’établissement de ces modèles de terrain. Au premier plan, la vallée du Dourdou : le ruisseau coule de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers le bas de l’image. Il vient depuis Bozouls, plus haut sur le causse, et dans quelques kilomètres, il passera sous les vieilles pierres de Conques. Sur la droite, au delà du pont rouge, et venant des environs de Rodez, en haut du modèle, la vallée du Créneau, qui passe à Marcillac et rejoindra plus bas le Dourdou. Sur le causse, les mines de Mondalazac, et à proximité immédiate, une petite vallée, celle du Cruou, ruisseau qui viendra rejoindre le Créneau à Marcillac. La différence d’altitude entre les mines et Marcillac est légèrement supérieure à 250 mètres.

Chemins de traverse, un peu de technique spatiale…

(les poètes pourront passer leur chemin et nous rejoindre plus loin…)

17h43 UTC, au Kennedy Space Center, KSC : c’est loin d’ici, mais ce qui va occuper une foule d’ingénieurs et techniciens de l’espace pendant 11 jours nous concerne. La mission spatiale du Shuttle Endeavour part donc ce 11 février 2000 pour son orbite de travail à 233 km au-dessus de nos chemins. La mission principale de la navette consiste en une cartographie radar de la planète, permettant ultérieurement de reconstituer le relief de notre globe. C’est la 97 ème mission spatiale, la mission STS-99 ; 176 orbites plus tard, le 22 février, ce sera le retour à la maison de la navette, des radars, de son équipage, et…..des résultats enregistrés ! 11 jours, un petit séjour là haut, un grand pas pour la télédétection ! Quelques chiffres : 149 orbites, sur les 176 du vol, seront consacrées à ces enregistrements radar ; 222,4 heures non stop de mesures, 12,3 terabytes de données informatiques engrangées. Des millions de km2 balayés.Ce sont les résultats de 7 ans de projet, dont 4 consacrés au développement des instruments, mission radar et interférométrie, les 10 jours de mesures ; un an de calculs ( ! ) suivra avec 9 mois pour la seule production des données. Depuis quelques années les résultats de ces mesures sont disponibles sous la forme de petits fichiers sympathiques : 1201 lignes par 1201 colonnes (2 884 802 b) pour des données précises à trois secondes d’arc, soit 90 m environ. Les mesures initiales sont à une seconde d’arc, mais non disponibles pour nous…européens - disponibles en 2018-...Le résultat est aussi fantastique qu’une locomotive 030T Couillet prenant son élan pour franchir le viaduc de l’Ady…D’autant plus qu’en février 2000, le causse est nu, et la végétation dans les vallées encore en sommeil, ce qui permettra aux radars de ne pas être trop trompés sur les mesures. Tout comme leur possibilité d’être assez insensibles aux nuages et pluies diverses. La précision des mesures en altitude sera meilleure que 9 mètres, ce qui nous convient parfaitement pour vous présenter nos sites. Merci donc à cette mission SRTM, Shuttle Radar Topography Mission. On peut trouver l’histoire de cette mission sur www2.jpl.nasa.gov/srtm. En ligne, les données de la mission, les appareils, les mesures, leur traitement, des exemples et vidéos de la mission, les liens indispensables….Nous avons particulièrement noté le rapport SRTM_paper.pdf : tout sur la gestion de ce projet, depuis les algorithmes mathématiques de traitement jusqu’aux difficultés de s’assurer de la position dans l’espace de la navette pour conserver une précision nominale au sol inférieure à 9 m, 233 km plus bas ! Les fichiers terrains sont disponibles sur différents sites serveurs (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version1/Eurasia), sous la forme de fichiers zip ; nous avons utilisé ici le fichier N44E002.hgt.zip, c'est-à-dire 44° nord de latitude et 2° est de longitude, coordonnées du coin en bas et à gauche du fichier. (vous pouvez consulter: http://srtm.csi.cgiar.org, site général du projet srtm, à remercier pour l'ensemble des données...)

Et pour terminer cette voie de traverse très technique, quelques indications sur le reste du travail. Le fichier terrain est un élément du problème de représentation, important, essentiel, mais n’est qu’un élément ! La moulinette qui va nous permettre d’importer, lire, calculer, afficher, modifier …le modèle numérique que nous proposons est 3DEM, un remarquable outil. Mais pas suffisant à lui tout seul non plus ! La carte que nous avons utilisée pour la plaquer sur le modèle de terrain, ce que permet 3Dem, c’est notre bonne vieille carte d’état major : un travail de repérage est nécessaire pour faire coïncider des représentations au départ différentes, mais la machine calcule vite ! et bien !

Si vous souhaitez approfondir vos découvertes sur la modélisation de notre globe, nous vous proposons les deux adresses suivantes, surtout à destination des scientifiques . Nous les avons utilisées avec profit, les deux se complétant. Le logiciel WORLD WIND (la version active en août 2009 est la 1.4) est une ressource offerte gratuitement par la Nasa : l 'application 2D/3D permet de visualiser notre planète, jouer avec l'ombre et le soleil, l'exagération du relief et surtout de plaquer sur le terrain des données diverses, essentiellement scientifiques (hydrologie, géologie, météo, mines ...), mais pas seulement, offertes par des fournisseurs de données WMS. L'adresse est http://worldwind.arc.nasa.gov/index.html. Mais attention ! Cette monumentale masse de données (ici c'est par téra octets qu' il faut compter!) nécessite une connection haut débit, et surtout de se lever tôt, pour nous rouergats. En effet les difficultés et lenteurs d'accès sont importantes en cours de journée et après midi....Une autre possibilité, réalisée pour contourner quelques difficultés de World Wind est d'utiliser DAPPLE. Son but est identique, son interface également et il est semble-t-il plus facile et plus rapide d'arriver à un modèle satisfaisant. Les fichiers dont les adresses sont au bout d'un clic de souris sont plus scientifiques. Son accès nécessite, on s'en doute, un accès rapide à internet. L'adresse de Dapple : http://dapple.geosoft.com. La version active en 08/2009 est la 2.1.0. Dapple est une application offerte également librement aux chercheurs. Ces deux applications de modélisation permettent bien sûr d'utiliser avec facilité les données SRTM évoquées plus haut, mais également d'enrichir le modèle par des données satellites diverses, comme Landsat 7 (résolution métrique).

Les poètes nous retrouvent ici....

Retour sur le causse ! Nous proposons deux représentations du relief. Sur l’une, quelques repères ont été ajoutés : les lecteurs non familiers pourront plus facilement imaginer les lieux. Et, cerise sur ce beau gâteau, chaussé de vos lunettes spéciales, verre rouge à gauche bien sûr, vous pourrez tout à loisir naviguer dans l’espace, ce n’est pas réservé aux seuls professionnels des navettes ! (les lunettes ? Vous les trouverez dans des ouvrages pour enfants, vous les rendrez après c’est promis, dans des revues de photographies, boutiques diverses, plus facile en tout cas qu’on peut le penser, et l’effort de les trouver sera oh combien récompensé par le résultat). En effet 3Dem permet, toujours parce que les enregistrements radars SRTM nous en donnent la possibilité et fournissent l’information, de réaliser un anaglyphe : mot compliqué pour désigner cette image rouge et bleuâtre, dans laquelle vous pourrez goûter aux joies du relief : la connaissance très précise de nos chemins de fer miniers n’aura alors plus beaucoup de mystères, enfin c’est ce que nous avons souhaité ! Fin de la voie de traverse, atterrissage et retour sur les chemins.

▲ clic pour agrandir

▼ un site touristique ?

Avant de retrouver notre wagonnet sur son fil, il est important d’évoquer ce qu’il y avait avant ! Et oui, comment faisait-on pour descendre le minerai de la mine des Espeyroux à Marcillac puis Firmi ?

Nous sommes par exemple en 1872, le 28 août.

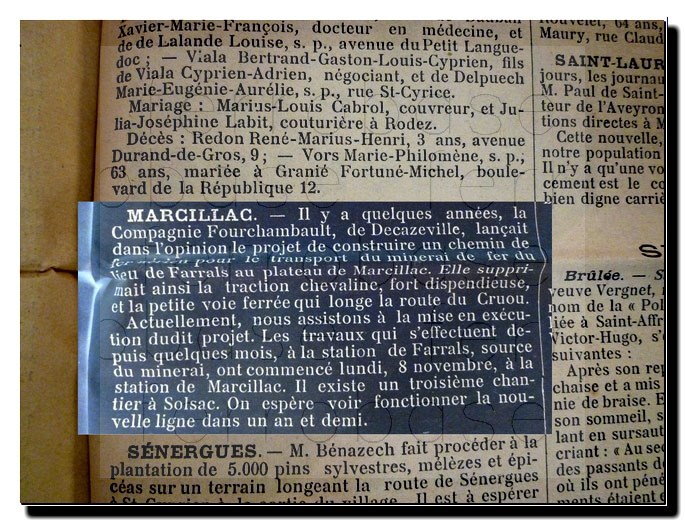

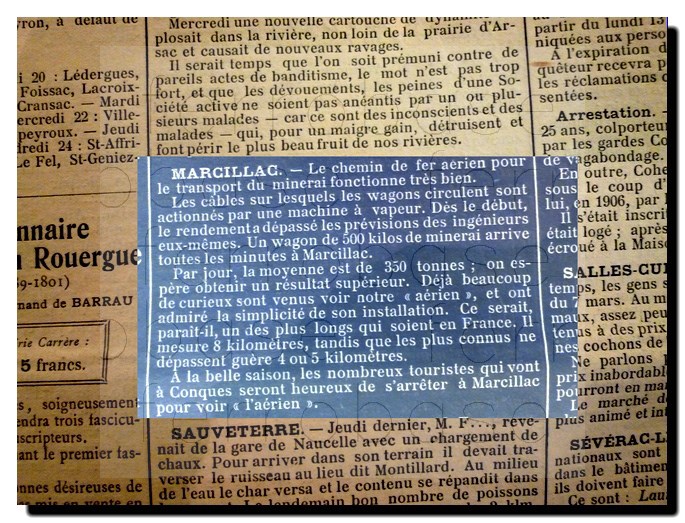

Un projet de chemins de fer d’intérêt local, à voie normale de 1,44 m, est discuté en séance. Il est présenté par MM. Anatole de Mieulle et le marquis de Gouvello, député du Morbihan, au nom d'une société non encore formée et qui reste à créer sous le nom de La Méridienne.

Ce projet est présenté sans aucune demande de subvention ni de garantie de la part du Département. Celui ci demande aux investisseurs un cautionnement dont un premier versement de 100.000 francs, à la signature du contrat avec le Préfet.

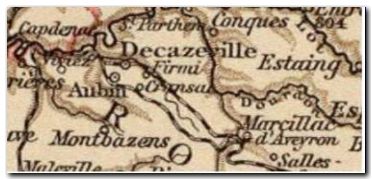

Les promoteurs proposeront ce versement sous la forme d'actions Commentry et Fourchambault. Ces actions sont présentées par M. Deseilligny, président de la commission des travaux publics, comme apports " excellents, de toute sûreté et d'un classement parfait ". Elles sont proposées au conseil à 400 francs alors que le cours était de 520 francs. Cet effort financier des promoteurs devait prouver leur capacité à mener à bien le projet.

Dans le cahier des charges, titre I, article 1, figure la description des deux lignes du projet dont celle de Rodez vers Aurillac, la première citée.

"… la première partira de la gare définitive de Rodez, empruntera les rails de la ligne d'Orléans sur 4 kilomètres environ et s'en détachera après ce parcours pour se diriger vers Cadayrac et Mondalazac, d'où elle rentrera dans la vallée du Criaut (Cruou ? ) dont elle suivra la rive droite pour entrer dans la vallée du Créneau en suivant aussi le versant droit. Elle traversera ensuite le Créneau aux environs de Nauviale pour passer dans la vallée du Dourdou et la parcourir jusqu'au passage du Lot, un peu après Grandvabre, en longeant la rive gauche. Dans ce trajet la ligne passera par ou près Sébazac, Cadayrac, Marcillac Combret, Nauviale, St Cyprien, Conques et Grandvabre. "

Ce projet est retenu par les Conseillers. Malgré quelques difficultés sur le versement des cautions, le Préfet signera un traité au nom du Département en 1873. Mais l'avenir s'assombrit très sérieusement. Lors de la séance suivante du 23 août 1873, La Méridienne est à nouveau à l'ordre du jour, pour considérer le projet abandonné et "comme nul et non avenu, par l'expiration du délai de trois mois, après la date de ce traité, sans le paiement des 200.000 f rancs de cautionnement ".

Un premier projet qui aurait donc traversé le causse vient de disparaître.

En 1877 ce sera la présentation d'un nouveau projet par la compagnie des chemins de fer de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune la Rolande. Il s'agit d'un projet beaucoup plus ambitieux, soutenu par 200 députés et sénateurs, visant à donner à 14 départements du centre, le "paté" oublié par les premières concessions, un avenir ferré. Le duc de Brissac préside cette compagnie, dont un des projets nous intéresse. Il s'agit d'une ligne de Paris à Narbonne via Bourges, Montluçon, Aurillac et Rodez. La société est beaucoup plus solide financièrement que la précédente et le trajet Aurillac Rodez reprend le tracé envisagé par La Méridienne. Ce projet n'aura pas de suite, ce qui permettra au causse de conserver sa tranquillité...

Acte III. En mars 1909, le projet de ligne d'Aurillac à Espalion est à l'ordre du jour. L'accord du Conseil Général du Cantal est acquis, mais le projet ne sera pas réalisé. Dans les discussions du Conseil de l'Aveyron, une proposition de modification du trajet est faite : passage direct d'Entraygues à la gare de Bozouls, avec un passage sur le causse comtal, et sans emprunt de la vallée du Lot et passage par Estaing et Espalion. La proposition est motivée par une longueur identique de tracé mais un coût moindre pour rejoindre Rodez, au vu du relief du causse. Ce ne fut qu'une proposition...de plus. Projet abandonné…

On ne peut évidemment pas ne pas penser, devant ces projets, au désenclavement des mines de Mondalazac. La position de M. Deseilligny soulignée plus haut semble (beaucoup ? ) intéressée à leur succès. Rappelons que la compagnie d'Aubin, concurrente de M. Deseilligny, a résolu les problèmes de la concession de Muret et des mines de Cadayrac par sa voie de 1,10 m vers la gare de Salles la Source, et les voies du Paris Orléans, qui appartiennent en fait à la même compagnie.

L'entretien continuel des routes du causse, le chemin n° 21, écrasé par les convois de minerais vers Marcillac semble trouver un début de solution en 1864. Cette année là, le rapport du Conseil Général fait état du transport par la voie de Cadayrac à Salles la Source et prévoit la disparition des " charois sur la route n° 21 de Solsac à Mondalazac et de Solsac à Marcillac". Connaissant l'opposition des deux compagnies d'Aubin et Decazeville, nous ne comprenons pas cette affirmation du rapport, le transport systématique du minerai de Mondalazac vers Salles la Source par la voie de 1,10 m n'ayant, à notre connaissance, jamais été d'actualité, même si, par contre, une partie des minerais de Cadayrac était quelquefois livrée à Marcillac pour la Compagnie de Decazeville. Voici ce passage quelque peu énigmatique du rapport : " Les parties du chemin n° 21, comprises entre Solsac et les Espeyroux, d’une part, et Solsac et Marcillac, de l’autre, qui étaient soumises à un roulage écrasant, par suite des transports de minerai que les compagnies d’Aubin et Decazeville effectuaient, ne seront plus désormais fréquentées que par le roulage local, attendu que les compagnies effectueront leurs transports par la voie ferrée de Cadayrac à Salles la Source." A notre connaissance, le transport de minerai de la concession de Decazeville par la voie de 110 depuis Cadayrac, puis la voie ferrée du PO après transbordement, et enfin l'embranchement vers Decazeville depuis Viviez n'a pas été d'actualité...

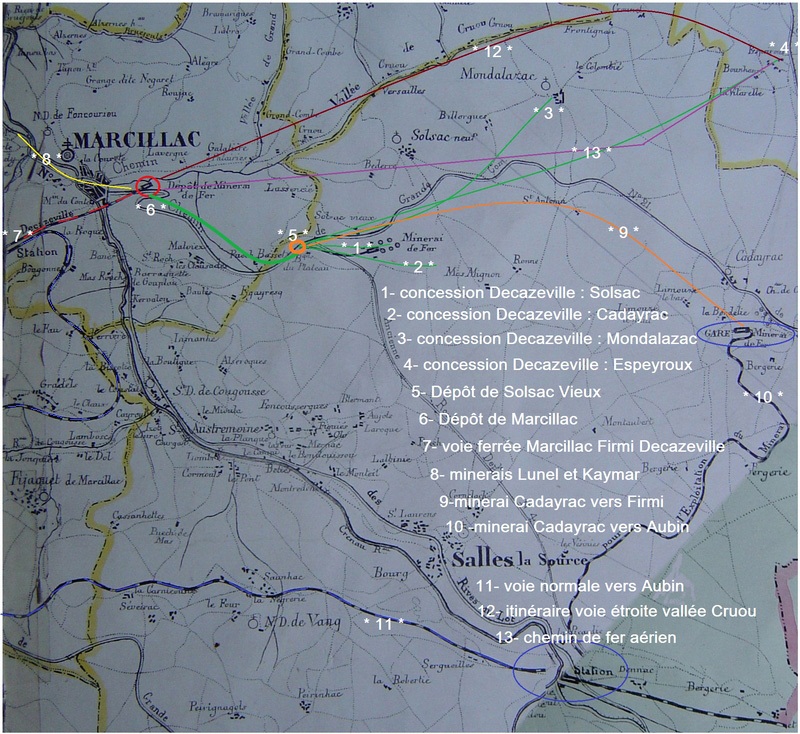

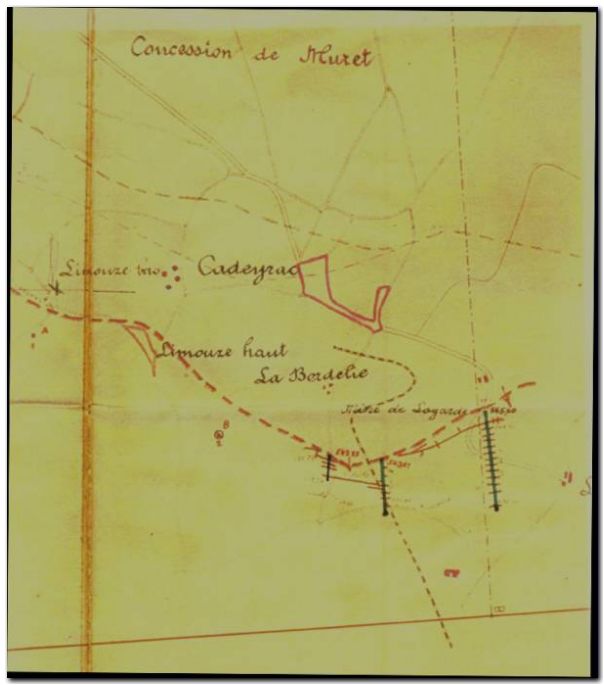

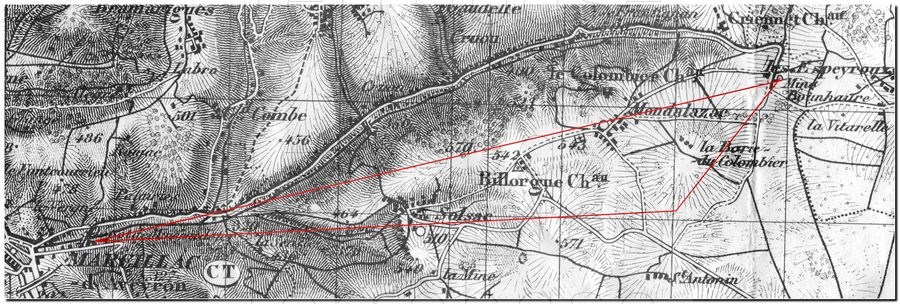

Le fond de plan ci-dessous est celui de l ' " Atlas Cantonnal " de l ' Aveyron. Pour illustrer notre propos, il présente le très grand avantage, à défaut d'une cartographie très précise, d'être contemporain (vers 1860) des faits rapportés. La totalité des acteurs des transports de minerais ont été surlignés en couleurs, depuis les transports initiaux sur les chemins jusqu'au dernier transport, le mode aérien, disparu vers 1920.

Transport de minerais, entrepreneurs et litiges.

Vers 1860, l'essentiel du minerai du causse suivait les chemins,- ou le chemin ! - menant à la gare des minerais de Marcillac. De là, la voie ferrée qui vient d'être mise en service est utilisée vers Firmi, par traction hippomobile d'abord puis à l'aide de locomotives ensuite. La concession de Muret, pour la compagnie d'Aubin est favorisée sur ce point : les mines sont reliées par la voie de 110 à la station de Salles la Source où les machines du Paris Orléans prennent en charge les convois pour les forges d'Aubin.

La Compagnie de Decazeville usait de plusieurs modes. Elle avait elle même chevaux, attelages, et les personnels. Elle utilisait également les services d'entrepreneurs indépendants qui passaient contrat. Monsieur Pers, entrepreneur à Marcillac était l'un de ceux ci. Le 23 avril 1859, il signe un traité avec M. Cabrol, qui va bientôt quitter la Direction. Ce contrat qui comprend 14 articles précise comme il est de règle les droits et devoirs de chacun. M. Pers s'engage à fournir à Marcillac 6.500 tonnes par mois de minerais, à raison de 250 tonnes par jour ouvrable, ce qui fait 26 jours de travail en moyenne dans le mois. En fait le service essentiel se fera du plateau de Solsac-Vieux à Marcillac. Le minerai du plateau est donc d'abord convoyé à Solsac, puis à Marcillac. Le transport des Espeyrous (et quelquefois de Cadayrac) à Solsac est à priori du ressort de la Compagnie, sauf si le stock de Solsac est insuffisant. Dans ce cas, priorité sera donnée à Monsieur Pers, depuis les mines pour ce transport. M. Pers doit même être mis à contribution avant les moyens de la Compagnie. Les voituriers, chevaux, charrettes et autres moyens sont fournis par l'entrepreneur. Celui-ci doit charger également les wagons en gare. Il participera financièrement à l'entretien des chemins, en proportion du minerai transporté. Un équipage transporte 27 tonnes par jour et le prix réglé sera de 1 franc 35 centimes par tonne ; la durée du traité est fixée à cinq ans, jusqu'au 31 mai 1864.

Ce contrat n'ira pas à son terme. La disparition des activités de la Compagnie le condamne. Il y a également le départ de François Cabrol, et apparemment une gestion assez cahotique de la Société à cette époque. L'arrivée de nouveaux Directeurs, comme Jean Evariste Declerck qui lui succède, brillant ingénieur, polytechnicien et ingénieur des Mines, ne sera pas plus efficace.

C'est ce nouveau directeur qui aura à connaître du litige avec M. Pers.

Le 9 janvier 1862 le tribunal civil de première instance de Villefranche de Rouergue va statuer.

Le conflit Pers-Compagnie porte sur les modalités d'exécution du traité signé entre MM. Pers et Cabrol. La Compagnie, ne respectant par les termes, livre avec ses propres moyens le minerai non pas au plateau de Solsac, mais directement à Marcillac. C'est ainsi que pendant plus de huit mois, malgré les demandes pour faire décharger au plateau, les voituriers de la Compagnie passaient outre en descendant à la gare un tonnage de minerai égal ou supérieur à celui contractuellement fixé par le traité avec M. Pers. Il en est résulté des fausses manoeuvres, du chômage et des pertes d'argent, la production du seul site de Solsac ne pouvant fournir les 250 tonnes jours demandées. De plus les subventions du Département pour l'entretien du chemin étaient utilisées par la Compagnie à d'autres chemins vicinaux. Sur ce problème vient se greffer la perspective de la perte du transport par voie ferrée de Marcillac à St Christophe (à l'aide de chevaux). M. Pers y perd le prix payé, et doit évacuer les lieux et écuries. Il souligne " la mauvaise marche du service et le mauvais entretien de tout ce qui concerne la Compagnie, raisons du dommage très considérable qu 'il subit, par la mort de chevaux par exemple...l' irrégularité du service du chemin de fer et le mauvais entretien de cette voie ont, par la faute de la Compagnie, causé des dommages au concluant, soit en lui faisant subir des chômages et prolongeant le stationnement des étalages, soit en compromettant la vie des chevaux ou leur santé...".

La demande de réparation des dommages porte sur une somme de 70.000 francs. Cela équivaut au paiement du transport de 52.000 tonnes de minerai, ou à l'activité de 250 tonnes jour pendant 207 jours. Pas négligeable du tout ! Si la Compagnie entend résilier le traité, M. Pers demande la somme de 140.000 francs., soit l'équivalent de 400 jours de travail !

Pour sa part la Compagnie maintient sa volonté de poursuivre l'exécution du traité comme par le passé. Elle retire par contre sa demande de mettre fin au transport par la voie ferrée et accepte que le dit transport Marcillac - St Christophe se poursuive jusqu'au 31 mai 1864, comme le transport de Solsac à Marcillac.

Les exposés des parties montrent donc l'intense activité de Marcillac en 1860. Non seulement la gare reçoit les minerais des mines de Solsac, mais elle reçoit également ceux des sites de Mondalazac, des Espeyroux et de Cadayrac. Pour cette dernière il nous manque une précision, permettant de bien comprendre les termes de " exploitées en même temps par la Compagnie de Decazeville". Ce site dit de Cadayrac n'est évidemment pas celui désigné ainsi et exploité par le concurrent d'Aubin. La gare des minerais de Marcillac était également le lieu de chargement pour Firmy et Decazeville des minerais de Lunel et de Kaymar. Les mêmes attendus nous renseignent également sur la mine de Solsac, citée dans nos pages mais non décrite : "....que la mine de Solzac-Vieux, située non loin de cette même côte, se trouve la plus rapprochée de la gare et est desservie par une voie ferrée, qui transporte le minerai qui est extrait de la mine sur le plateau dit de Solzac-Vieux, mentionné à l'article 2 du traité, lequel plateau n'est autre qu'une plate-forme disposée à côté du chemin public, pour servir de dépôt, non seulement de ce minerai, mais encore selon les besoins du service, ainsi que cela a été reconnu par la Compagnie des minerais d'Espeyroux et de Cadayrac, qui pour aboutir à la côte de Marcillac sont obligés de passer sur ce point, et dont les carrières plus éloignées sont desservies par des chemins de traverse, qui ne sont guère accessibles qu'aux chars à boeufs".

Faire une phrase aussi longue est en soi une belle performance !

Elle nous renseigne, un peu, sur la présence d'une voie ferrée de la mine de Solsac au plateau. Cette très courte voie apparaît sur une carte de " l ' Atlas cantonnal de l ' Aveyron" . Son débouché se situait donc tout en haut de la côte, la route actuelle. Une maison est encore, en 2010, présente à proximité, et c'est là que se faisait une partie des pesages de minerais.

Le problème développé est donc celui de l'insuffisance de production de la mine de Solsac, et donc de la nécessité de déposer à ce plateau les minerais des autres sites pour permettre à M. Pers de transporter ses 250 tonnes par jour, comme indiqué au traité. Les " grandes voitures " de M. Pers étaient conçues pour ce trafic et pour le trajet Solsac Marcillac : elles ne pouvaient parcourir le causse jusqu'aux Espeyroux sans dégrader fortement les chemins. Les charrettes, les " petites voitures" des autres transporteurs libres étaient plus légères et adaptées à ces convois. La Compagnie qualifiait ainsi les voitures de M. Pers : "...aux proportions colossales de ses voitures, au poids énorme et exceptionnel de ses chargements...".

Les attendus du jugement mentionnent aussi les relations personnelles entre M. Pers et le personnel de Marcillac: " ...par suite de l'aigreur qui, de l'aveu de toutes parties, s'était glissée dans leurs rapports journaliers avec le sieur Pers...". Le jugement explique également " l'apparente résignation " de M. Pers, qui tenait " à ménager une compagnie aussi puissante que celle de Decazeville". L'entrepreneur était par exemple lié à la Compagnie pour des transports de castine.

C 'est par plus de vingt-cinq pages d'exposés que le tribunal, jugeant à la charge d'appel, et constatant l'ensemble des faits, déclare, par interprétation du traité, que " la Compagnie a contrevenu à ses engagements pour n'avoir pas fourni habituellement au sieur Pers, sur le plateau de Solzac-Vieux, un approvisionnement de 200 tonnes par jour ouvrable...".

Pour fixer le montant des dommages trois experts sont désignés, dont M. Boisse, ingénieur civil, ancien directeur des mines de Carmaux. Son nom est bien connu pour ses travaux de géologie locale. Il y a aussi M. Jausion, ingénieur des mines à Rodez, dont les relations tendues avec M. Cabrol sont décrites par ailleurs : M. Jausion est à l 'origine du différent Cabrol- Riant (Aubin) qui se terminera en Conseil d'Etat, posant un problème juridique de droit minier inédit et non prévu par la loi de 1810.

Ces difficultés de toutes sortes avec les entrepreneurs indépendants de transports trouveront une solution dans la construction de la voie ferrée dans la vallée du Cruou. Mais ce sera une autre histoire, décrite par ailleurs, avec une autre société, la Société Nouvelle des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. L'histoire se répétant quelquefois, l'augmentation des besoins amènera à son tour l'abandon de cette deuxième solution pour la mise en place, par une autre société, Commentry Fourchambault et Decazeville, du chemin de fer aérien, parcourant à nouveau le causse, mais au dessus, une simplification énorme du problème !

Le

chemin de fer à voie de 66 dans la vallée du Cruou

On a vu dans les évocations de souvenirs et témoignages, un écho

sur le lieu dit Frontignan, dans la vallée du Cruou et un témoignage de

la voie de 60 qui existait dans la vallée du Cruou. (En fait la voie

était à l'écartement de 0,667, pour être en accord avec celle posée à

la gare même de Marcillac; il est difficile d'envisager deux

écartements au dépôt...). Cette voie a bien existé.

La route construite entre Marcillac et Mondalazac le fut avec la

participation de la Compagnie des mines,

qui avait obtenu l’accord de l’administration des Ponts et Chaussées

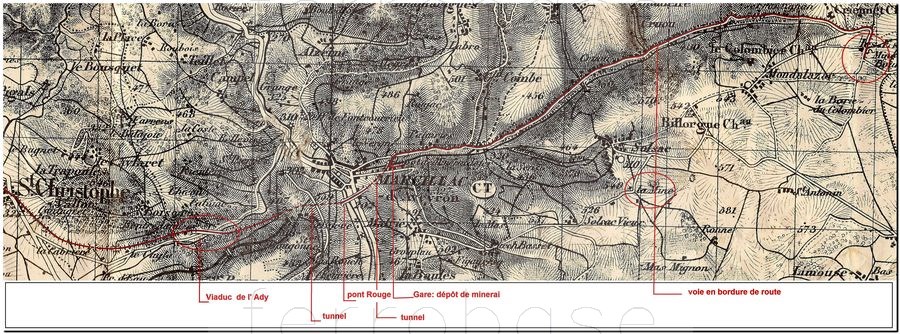

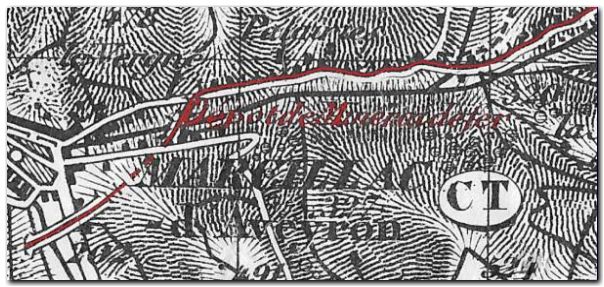

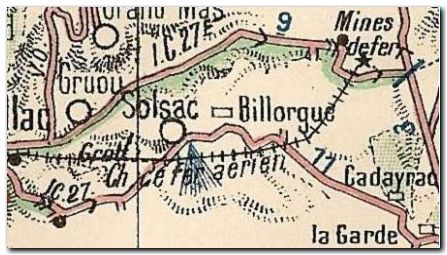

pour établir en accotement une voie ferrée . Sur la carte d’état

major, on peut retrouver la trace de cette voie. La carte

en notre possession est en fait une feuille au 1/50 000, issue

de la carte d’origine au 1/80 000. La

coupure au 1/50 000 est numérotée 195, et

intitulée Figeac SE. Il s’agit du type 1889, révisée en 1906. Mais dans

la légende déclinaison magnétique, la date du 1 janvier 1934 est

inscrite, et en bas à droite de la feuille, figure la date 1-38, soit,

sauf erreur, janvier 1938.

Il est assez remarquable de retrouver sur une carte, imprimée

donc en 1938, le tracé d’une voie qui n’avait plus d’utilité depuis

près de 30 ans, puisque le chemin aérien date de 1911. On retrouve

également sur cette carte le lieu dit Frontignan évoqué plus haut.

Sur cette image, le tracé a été surligné en rouge pour plus de

lisibilité. A Marcillac même, on visualise parfaitement le remblai de

passage du Cruou qui conduit la voie ferrée rive droite du

ruisseau jusqu’en haut de la vallée. Sur l’agrandissement de la

carte, on retrouve l’indication Dépôt de minerai de fer, à

l’emplacement même de la gare dont on va décrire les

installations. Il est utile de préciser également que sur la

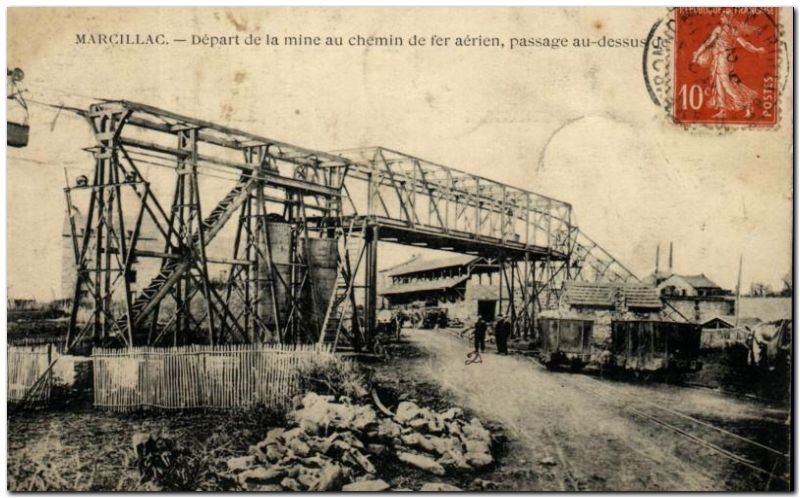

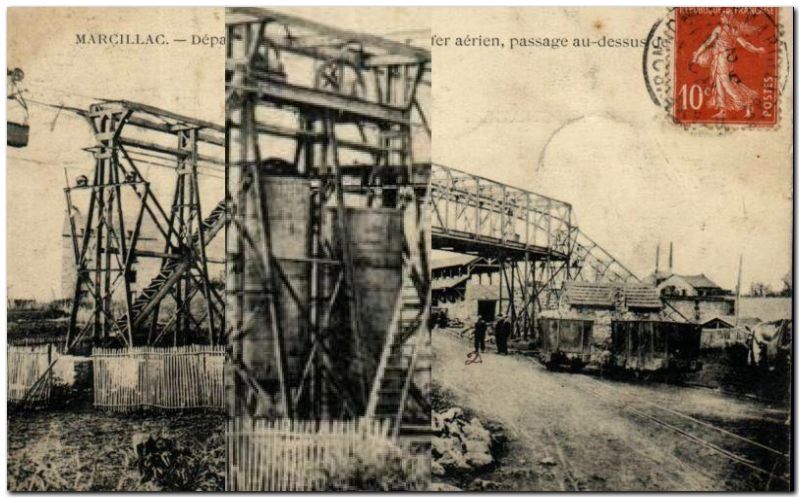

carte postale de cette gare, ci-dessous, cette voie

apparaît avec sa courbe très prononcée tout à gauche de l’image.

Cette carte postale doit dater de 1912-1914 environ, et cette voie ne

doit plus être en fonction depuis un an ou deux .

Sur

cet extrait, on remarque le tracé de la voie, en accotement de la

route Marcillac Les Espeyroux. On notera également que la route était

construite uniquement pour servir de support à la voie ferrée et

faciliter l’activité minière : elle se prolonge en

effet difficilement jusque Mondalazac…aussi bien que vers l’est, vers

la route de Villecomtal…La compagnie des mines n’avait pas vocation à

financer la construction des routes !

L’exploitation de cette voie ferrée se faisait donc par

chevaux, et on ne dispose pas de photographies – mais il doit bien en

exister ! – à publier. La longueur du tracé est de l’ordre de 7

km, soit sensiblement identique au parcours aérien. Un

projet de mise à écartement à 1 m de la

voie, projet qui était commun au projet

Decazeville Marcillac a été élaboré.

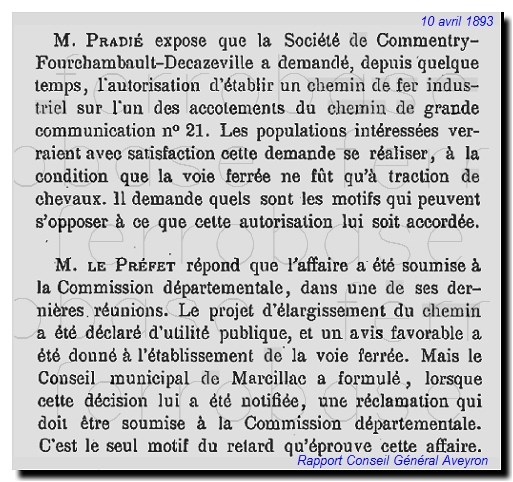

En avril 1893, Monsieur Pradié, Conseiller Général de Marcillac évoque en séance la construction du chemin de fer industriel pour attirer l'attention sur les retards d'exécution du projet.

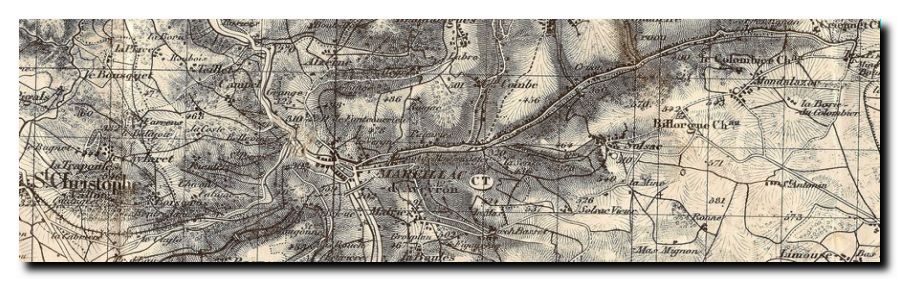

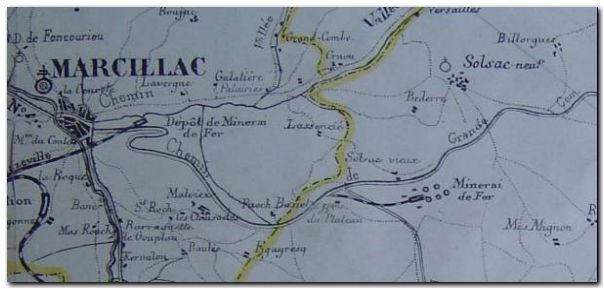

L’atlas

Cantonnal (ainsi titré) de l’Aveyron, publié en 1858 fait apparaître

ainsi le secteur de Marcillac .

Les

observations

suivantes sont utiles pour nos recherches :

-

la voie ne figure pas après Marcillac

-

pas de route dans la vallée du Cruou, ceci

étant lié à cela ; seul le chemin est mentionné

-

présence du dépôt de minerai à Marcillac,

minerai convoyé par le chemin de Grande communication de Solsac

-

présence

de la mine de Solsac, située dans le périmètre de la concession de

Mondalazac, et d’un court tronçon ferré ; c’est à peu près la

seule source qui indique ce tronçon, pour nous encore parfaitement

inconnu….La carte d’état major indique le lieu dit les Mines, et la

carte des concessions mentionne également le site.

On

notera, accessoirement, que cette carte fait très rapidement

figurer les voies ferrées, mais sans tunnels, viaducs, ponts ou autres

détails !

A propos de cartes …quart d’heure

récréatif

Les recherches

de cartes permettent parfois de faire de véritables trouvailles !

Un exemple. Le site

www.lib.utexas.edu/maps/historical permet, comme son intitulé le

précise de rechercher une carte ; c’est une véritable mine (c’est

le cas de le souligner…). Par exemple, le US Army Map Service,

(www.lib.utexas.edu/maps /ams/France/) traduction non indispensable,

offre librement quelques cartes de France, réalisées par ses

services. Dans la série M562, de 1954, au 1/250 000 et en couleurs, la

feuille NL31-11 Mende réserve quelques surprises ! Un extrait

autour de Marcillac :

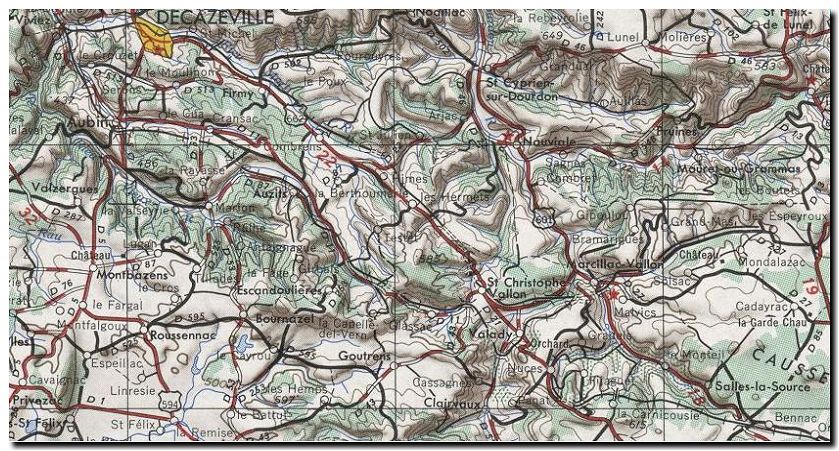

Et

oui, nos chemins de fer miniers vus par le US Army Map Service, en

1954 ; tout y figure ou presque : on part de Decazeville,

puis Firmy, St Christophe, sans oublier les tunnels, le viaduc Malakoff

(oui en 1954 !), Marcillac. Et, cerise sur le chemin de fer, on

peut alors traverser le Cruou et remonter jusqu’aux Espeyroux, le tout

par voie ferrée !!! On peut penser que cette compilation est une

recopie de carte un peu plus ancienne, l’orthographe Firmy trahit

bien ce travail. Mais en remettant le tout dans son contexte, la

carte est bien utile…Donc aucune hésitation, la voie du

Cruou est bien réelle…. ! D’autant que sur cette carte, elle

est bien précisée en voie étroite (narrow gauge) par un

graphisme particulier.

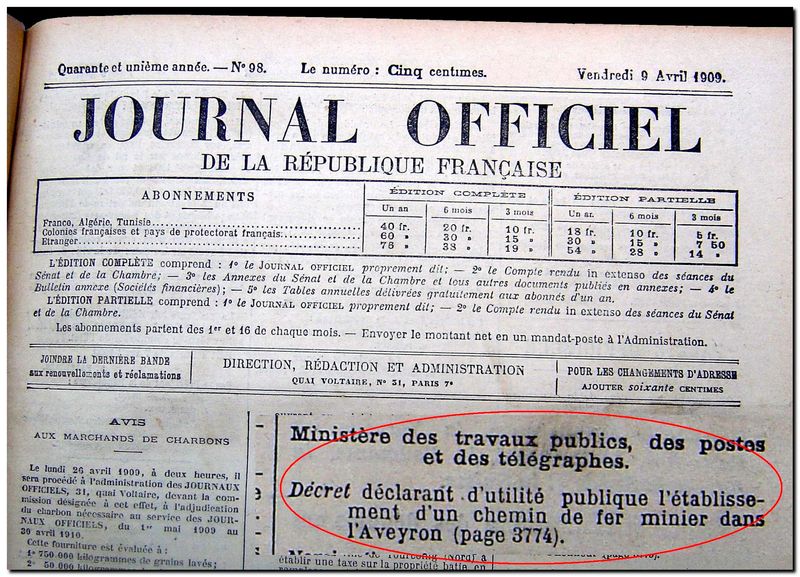

Autre site, http://www.davidrumsey.com/directory/where/France. Parmi les 585 cartes de France, deux extraits nous intéressent.

Le premier est issu

d’une édition de 1920

par Times Atlas, Historic Maps France

- south-western section; Bordeaux. by Bartholomew, J. G. (John George),

1860-1920 ; John Bartholomew & Co.

Cette carte a donc été publiée en 1920 et donne très schématiquement pour qui n’a pas les clés d’interprétation, le tracé depuis Decazeville à Firmy, Marcillac et Espeyroux. Difficile à repérer, mais une information très pointue, pour une échelle du 1/1000000 !

On

repère simplement, au 1/750 000, le tracé Decazeville Marcillac, sans

volonté exagérée de détails…

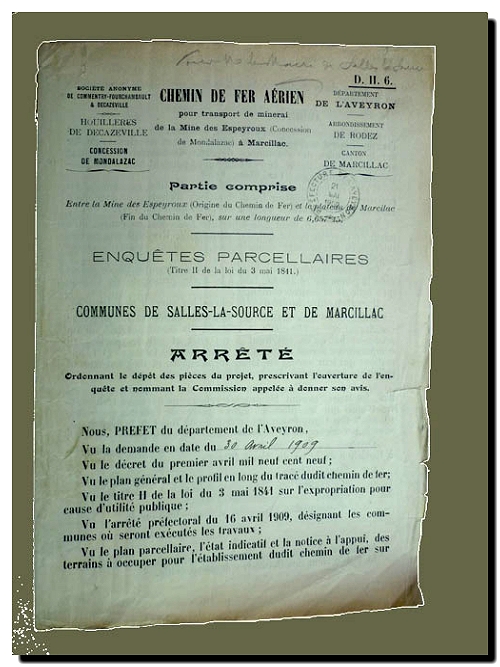

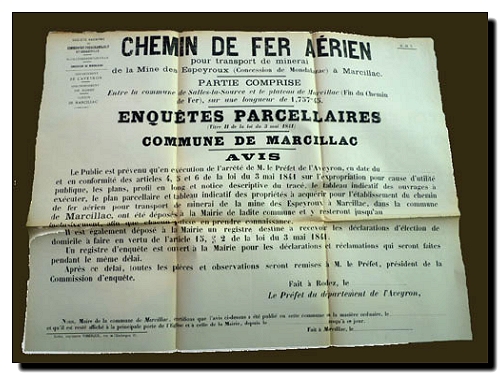

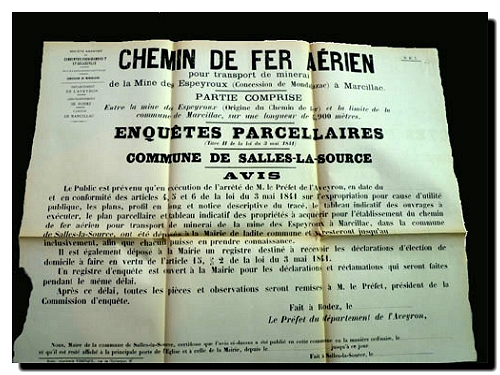

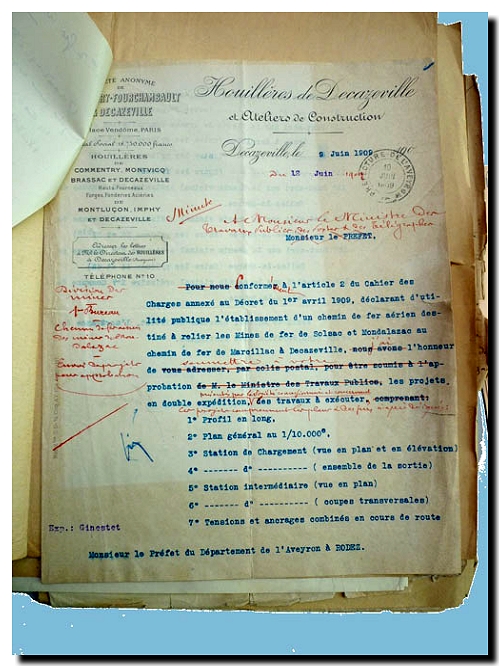

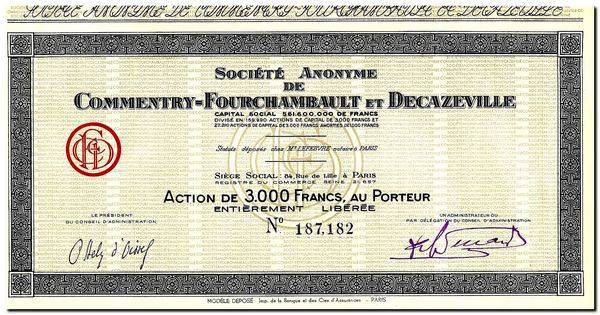

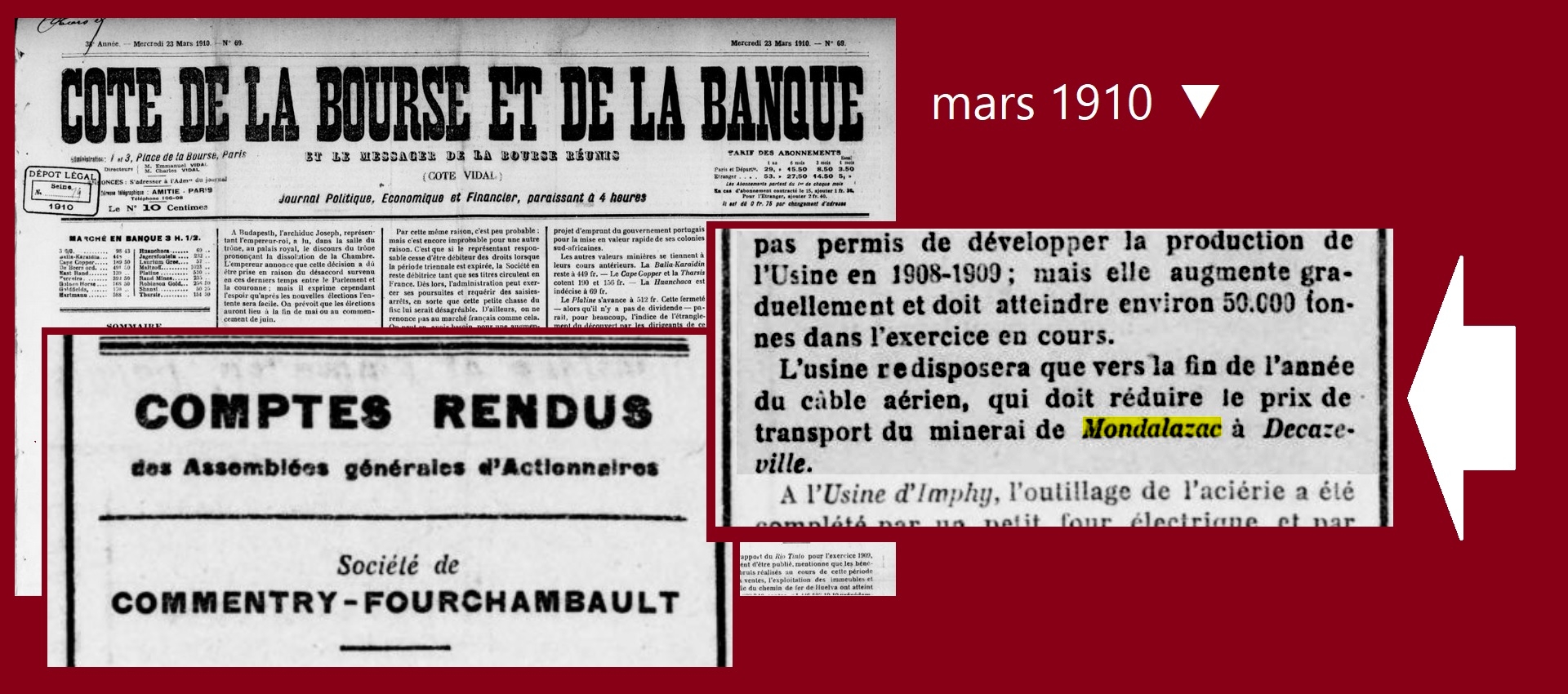

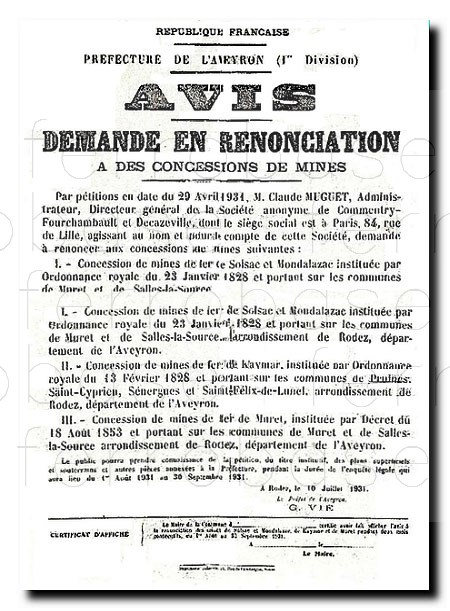

Installation aérienne

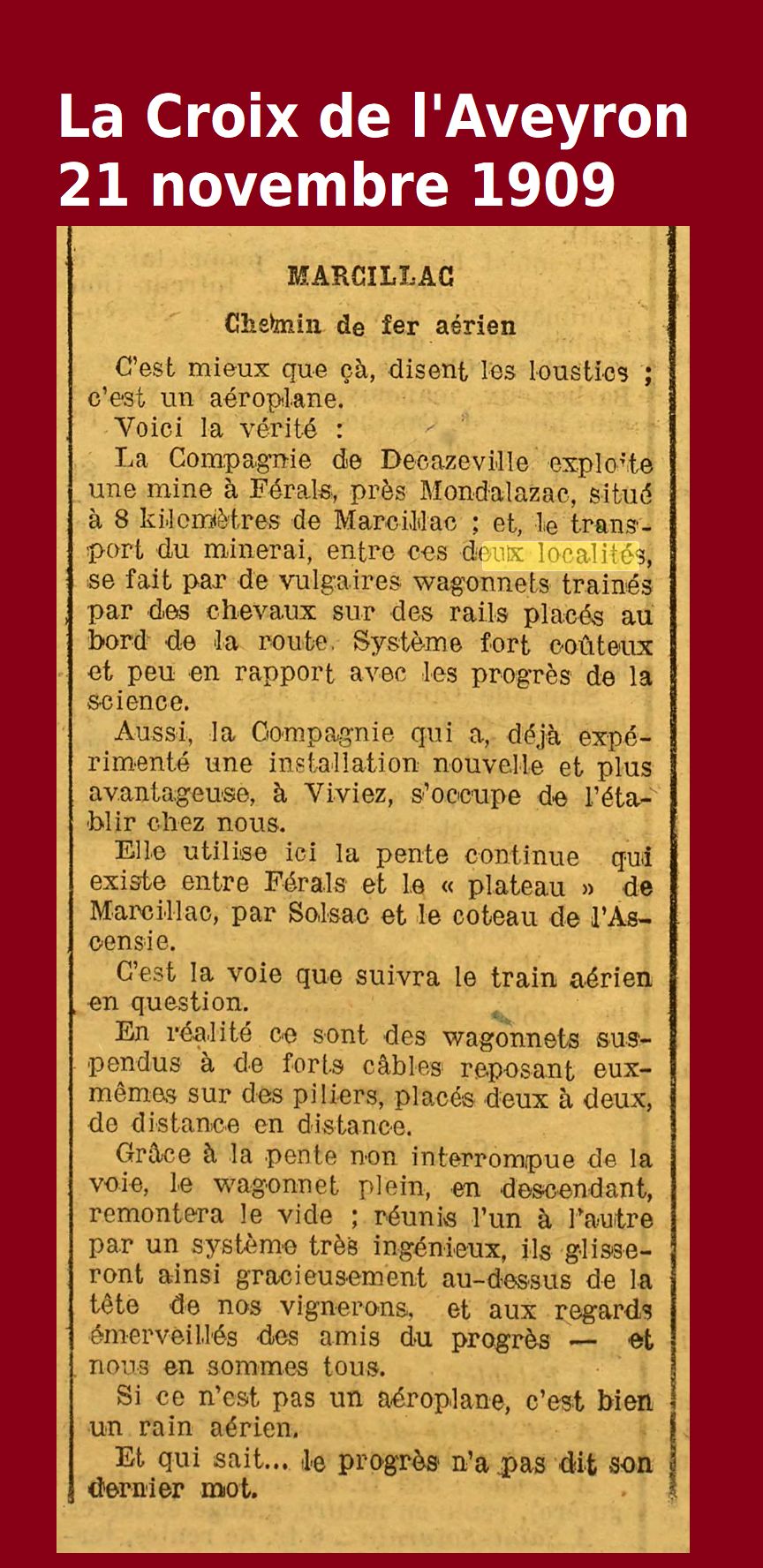

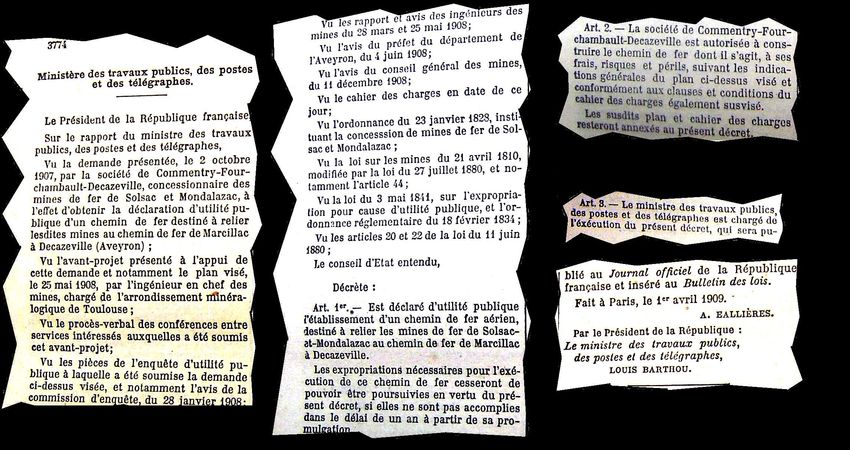

Pour information, c'est un décret du 1 er avril 1909 qui a déclaré d’utilité publique l’établissement d’un chemin de fer aérien destiné à relier les mines de fer de Solsac et Mondalazac au chemin de fer de Marcillac à Decazeville (Aveyron), demande formulée par la Société Anonyme de Commentry- Fourchambault et Decazeville. Cette société avait pris la suite de la société nouvelle des houillères de Decazeville, qui elle même avait poursuivi les activités de la société originelle de Decazeville.

Le décret est bref, trois articles. Rien de particulier, sauf à retrouver dans les attendus et visa la trace datée des demandes, avant projets, projets et consultations. On apprend ainsi que la demande avait été formulée deux ans auparavant, le 2 octobre 1907 ; la commission d’enquête avait rendu son avis le 28 janvier suivant, et les ingénieurs des mines donnaient le leur les 28 mars et 25 mai 1908. Un début de parcours rapide pour le projet, rapide au regard des habitudes actuelles, mais peut-être tout à fait normal en 1908…La société de Commentry-Fourchambault et Decazeville devait procéder aux acquisitions foncières dans le délai d’un an.

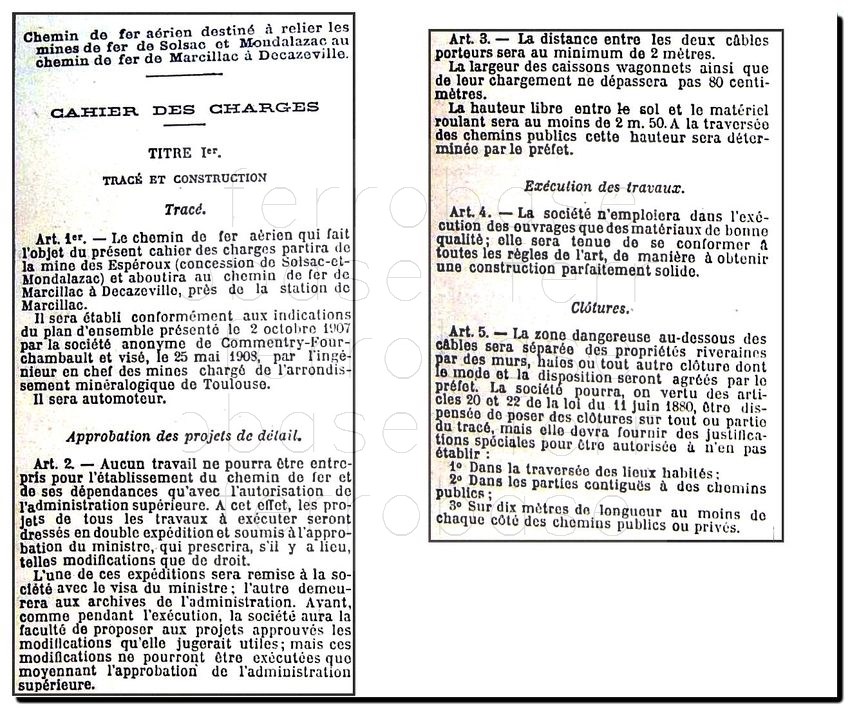

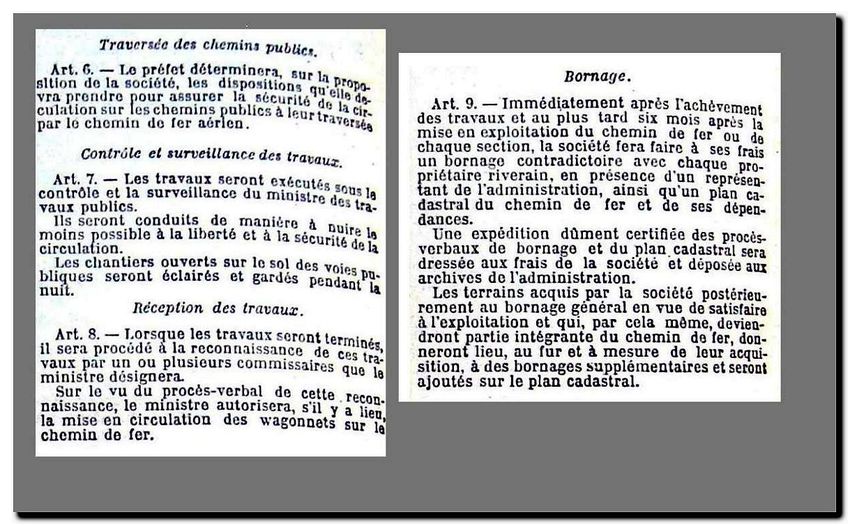

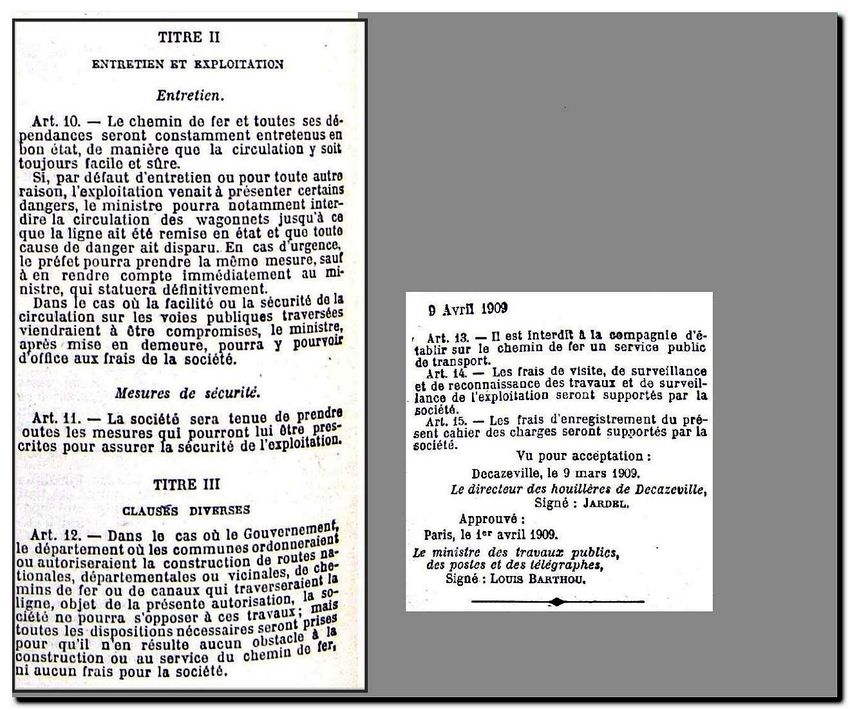

Le décret est suivi dans la même page du cahier des charges du projet. Un document absolument essentiel. Daté également du 1 er avril 1909 il se compose de 15 articles en trois titres, tracé et construction, articles 1 à 9, entretien et exploitation, articles 10 et 11, et clauses diverses pour terminer. Nous donnons copie intégrale du texte, vu son importance dans la genèse du chemin aérien.

Il y a enfin l’article 13 qui précise, sans aucun humour évidemment, que le service public de transport n’est pas envisageable ! Une précision nécessaire ? Oui, si on fait foi aux remarques que nous rapportons plus loin, montrant que tout le monde n’avait pas lu cet article 13…

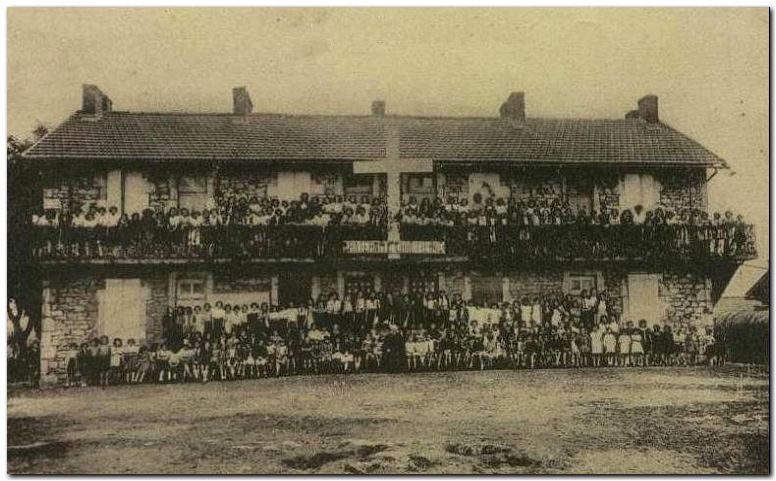

Nous avons pu recueillir un témoignage, sur Jogues et ses installations. Jules Malrieu, né juste à la toute fin des activités du chemin aérien se souvient parfaitement de ce qu'il y avait ici. Il évoque ainsi le compteur mécanique de bennes, ou la possibilité de garer des wagonnets. Un frein à vis permettait, au desserage, de lancer l'aérien. Si le mouvement n'était pas actif, le chemin aérien étant automoteur, un balancier pouvait être activé. Les conditions d'hiver, neige, vent, givre... pouvaient empêcher d'utiliser manuellement le balancier. Une machine à vapeur suppléait alors au lancement manuel. Un régulateur de vitesse était également présent à Jogues. En hiver, le mouvement du câble tracteur, même limité, suffisait à dégivrer l'ensemble de l'installation. J. Malrieu évoque également la présence des treuils électriques à la mine des Ferrals, pour remonter les wagons de minerai. Sur un autre sujet, il se souvient que son frère allait faire du feu dans la chaudière d'une locomotive, abandonnée sur le carreau de Cadayrac. Une locomotive Poynot, aux débuts du vingtième siècle, se reposait donc à Cadayrac, délaissée ici depuis 20 ans environ.

Les dates suivantes permettent de retracer en partie la chronologie du projet.

25 juin 1907 : demande officielle de pénétration sur les propriétés privées pour étude de projet.

11 juillet 1907: rapport favorable de l'ingénieur des Mines, qui souligne l' opposition de quelques propriétaires...

2 octobre 1907: lettre au Ministre pour demande d'autorisation de construction

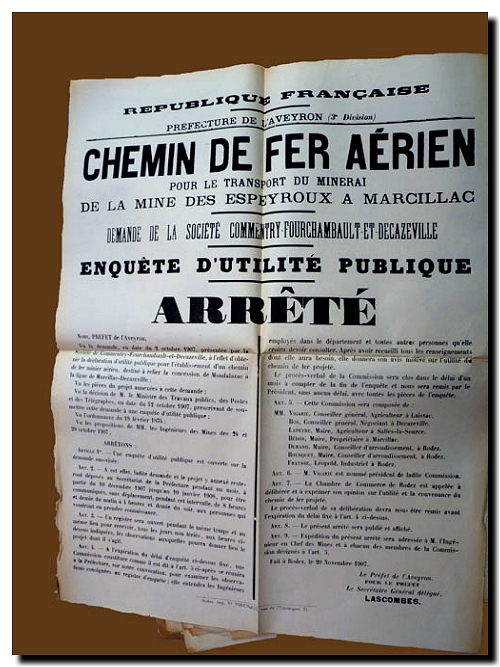

20 novembre 1907 : arrêté du Préfet prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique

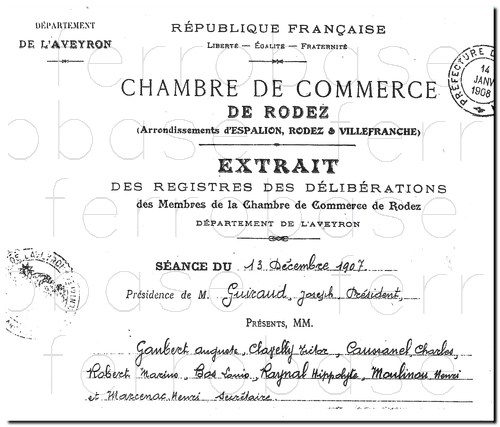

13 décembre 1907 : avis favorable de la Chambre de Commerce de Rodez

1 avril 1909 : déclaration d'utilité publique par le Ministre

16 avril 1909 : arrêté du Préfet désignant les territoires concernés

1 mai 1909: enquête parcellaire

7 juin 1909 : arrêté du Préfet déclarant cessibles les propriétés

15 juin 1909: jugement d'expropriation

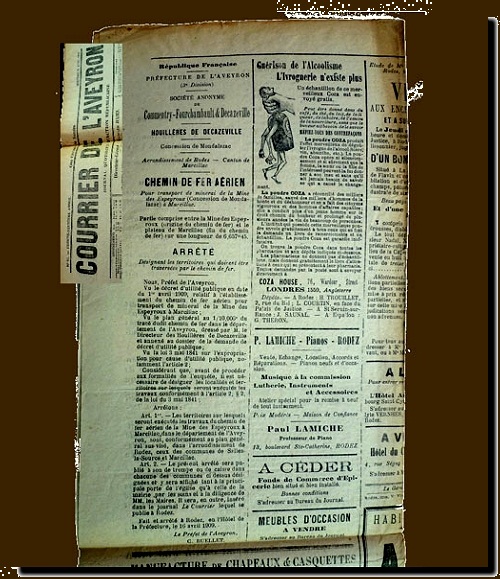

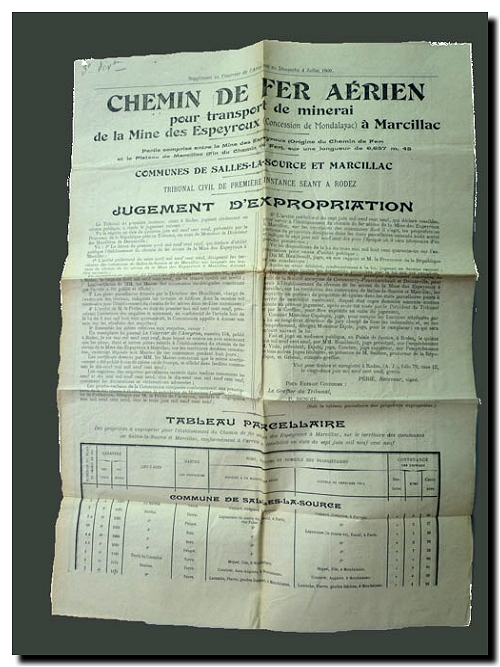

4 juillet 1909 : publication dans le journal l'Aveyron

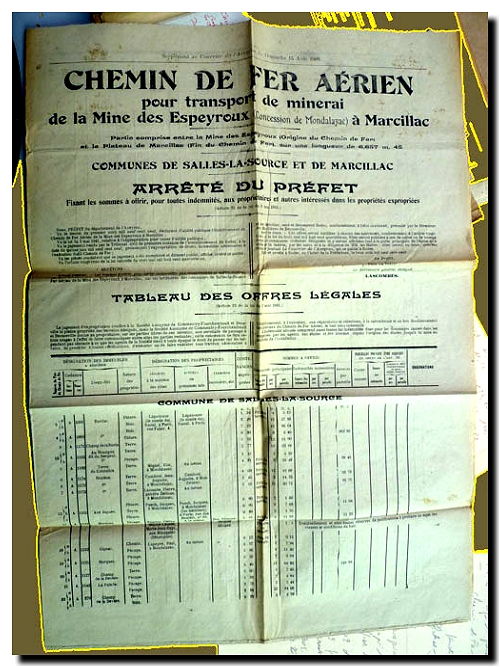

L'enquête parcellaire fournit par exemple les renseignements suivants. La longueur du projet sur la commune de Marcillac est de 1757,45 m, et de 4900 mètres sur celle de Salles la Source. Le chemin aérien fera donc 6657, 45 mètres. Sur la commune de Salles la Source, 52 propriétés sont à acquérir, et 71 sur celle de Marcillac, soit un total de 123. La superficie cumulée est de 2,77 Ha. Rapportée à la longueur de la ligne, la largeur moyenne de la bande de terrain acquise par Commentry est de l'ordre de 4 mètres. C'est cette bande de terrain qui figure encore dans sa presque totalité au cadastre. La traversée des chemins se fera à une hauteur de cinq mètres, et certains passages étaient protégés des chutes éventuelles par une couverture en planches. La hauteur minimale que fixe le projet est de 2,50 m. Dans le chapitre 6 on peut retrouver quelques autres données. On notera, par exemple, dans le programme des travaux, que la date de commencement de la station de chargement des Espeyroux est fixée au 15 mai 1909, celle de la station intermédiaire de Jogues au 15 juin, et celle de la gare de Marcillac au 15 novembre 1909. L'achèvement des travaux des pylones est fixé au 15 juillet 1910.

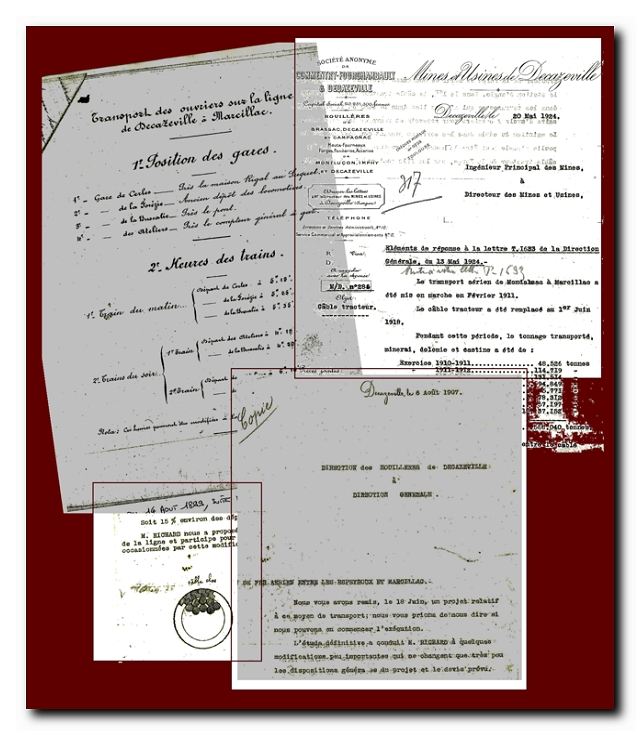

Dans son rapport du 11 juillet 1907, l'Ingénieur de Mines donne la principale motivation du projet. Il est curieux de constater que dans sa lettre au Ministre du 2 octobre 1907, Antoine Jardel, le directeur des Houillères de Decazeville ne donne lui aucune motivation particulière: " nous nous proposons d'établir un chemin de fer aérien destiné à transporter le minerai de fer...". L'annonce est (un peu ? ) sèche. En 1906, la production des mines de Mondalazac était de 40.000 tonnes, et il est prévu de la porter à 100.000 tonnes. Le chemin de fer à traction animale du Cruou devenait insuffisant, et le rapport souligne " l'absolue nécessité pour les concessionnaires de la mine de Mondalazac d'établir une voie économique de transport de minerais pour permettre l'exploitation dans de bonnes conditions du gîte reconnu". Ce même rapport souligne que la demande de pénétrer sur les propriétés privées est le premier acte de la procédure. Ayant évoqué à plusieurs reprises l'opposition rencontrée, l'Ingénieur des Mines relève également que les propriétaires de terrains n'ont pas le droit de s'opposer à des travaux préparatoires à un projet (qui sera) d'utilité publique. C'est le seul document qui fasse état de quelques oppositions...

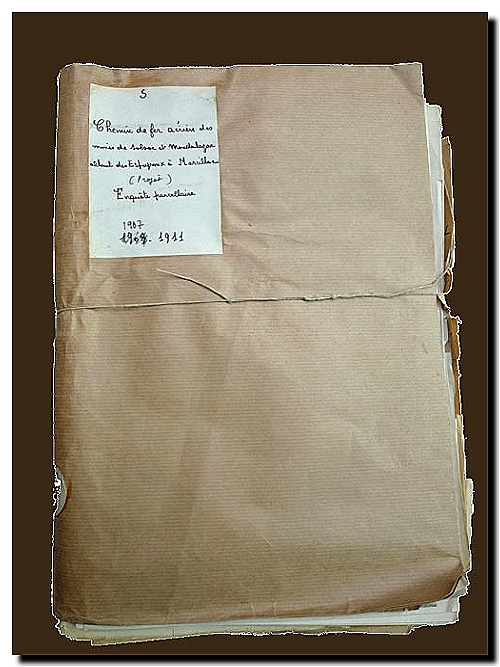

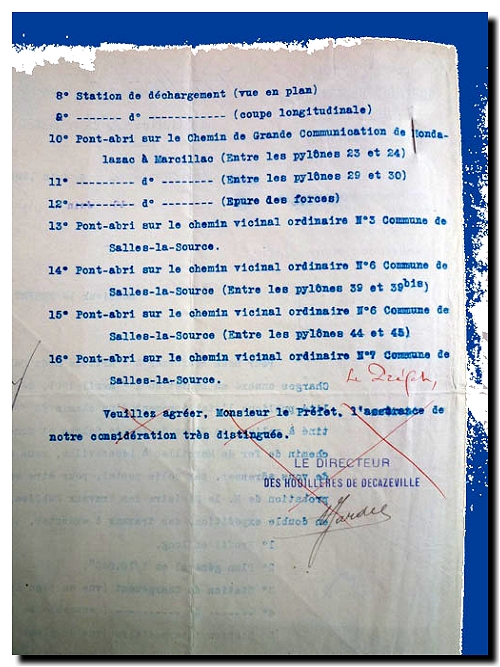

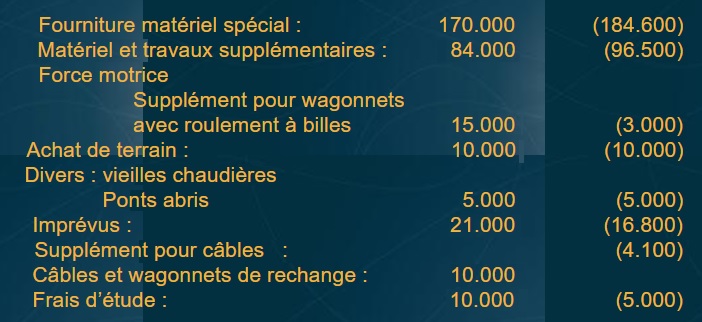

Ci-dessous figurent quelques éléments d’archives (A.D. Aveyron, 39S-2). Il s’agit du dossier d’enquête parcellaire des années 1909 et 1910. On trouvera ainsi les éléments du jugement du tribunal civil prononçant l’expropriation le 15 juin 1909. C’est ce jugement qui donne la pleine propriété des terrains à la société Commentry. Le 3 août suivant, le Préfet prend un arrêté publiant le tableau des offres légales : il s’agit des indemnités offertes suite à l’expropriation. Les divers arrêtés et décisions sont annoncés comme il se doit à la population à son de trompe et affichés à la porte principale de l’église et de la maison commune. Nous donnons également copie de la lettre de la Société, listant le contenu du dossier soumis à l’approbation ministérielle, dont toutes les pièces ne figurent pas sous cette cote...Les principales observations sur le projet portent sur quelques ponts-abris. Il s’agit des protections mises en place au droit des chemins. La hauteur assez considérable près de Solsac (de l’ordre de 20 à 40 mêtres) de la ligne et donc des wagonnets laisse craindre aux spécialistes que lors d’une chute de matériaux, causée par le vent par exemple, le minerai ne se retrouve à coté du pont... Un élargissement de 4 à 6 mètres est demandé et accepté. Que les trompes sonnent, et place aux affiches !

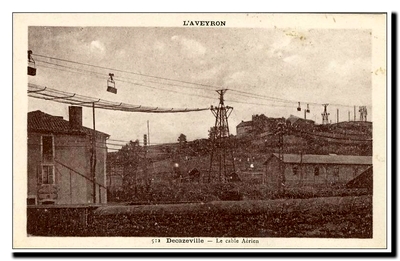

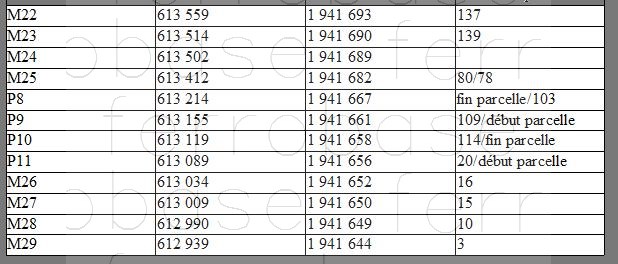

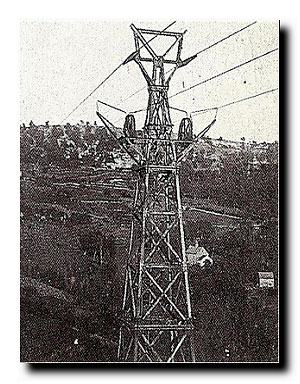

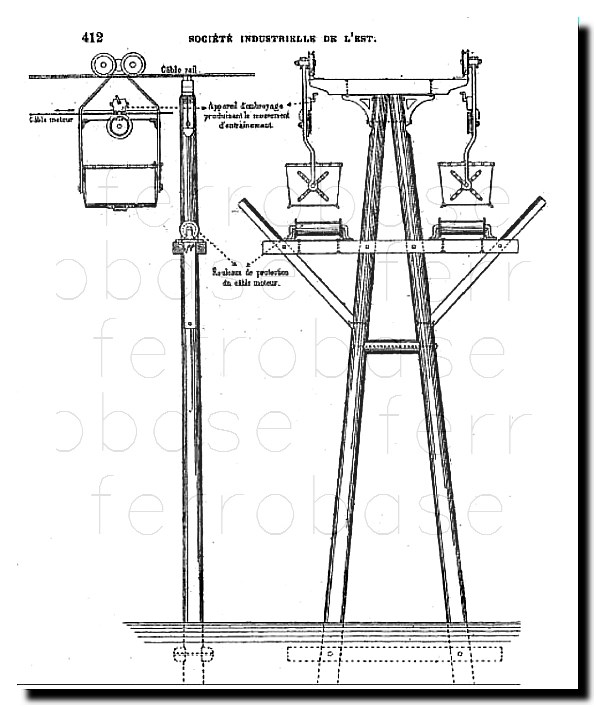

Avant de poursuivre notre découverte du tracé du chemin de fer aérien, il est instructif de savoir que l'installation de Marcillac n'était pas la première de la région, ni la première que la Compagnie de Decazeville mettait en place. Dans un ouvrage intitulé Le Monde Industriel, paru en 1884 et dont la couverture ne devait pas laisser indifférent, Lucien Huard présente dans le tome 1 un article sur le transport des matériaux dans les mines. Pour les installations aériennes, il évoque, entre autres, les brevets Otto et Bleichert comme étant les plus employés. Pour ce dernier, il nous apprend que le représentant en France était Weidknecht. En 1884 il précise enfin que le nombre d'installations est de l'ordre de 200, pour le monde entier, et cite Decazeville comme utilisateur d'installations de câbles aériens...Est-ce cette installation qui figure sur quelques anciennnes cartes postales ?

Le tracé

Répondre

précisément à cette question nécessite

auparavant de trouver des sources, car sur le terrain, les traces sont à peu près, et à priori,

absentes ou invisibles pour

le promeneur habituel .

C’est peut

être le point le plus facile à aborder. La

carte IGN actuelle, pour sa version visible sur le site Geoportail donne à peu

près intégralement le tracé de la voie ferrée de Marcillac à Firmi. Le

point de départ, dit gare de Marcillac,

est donc facile à pointer : proche de

la route, et en contre bas,

qui conduit à Solsac au départ de Marcillac. Le chemin qui se

trouve là et les installations d’une

exploitation agricole ont pris la place de cette fameuse gare dont il

reste bien heureusement des photos, et des plans. Juste derrière, vers

Marcillac, le portail du tunnel, qui conduit la voie vers le pont

rouge. On suivra cette voie par ailleurs.

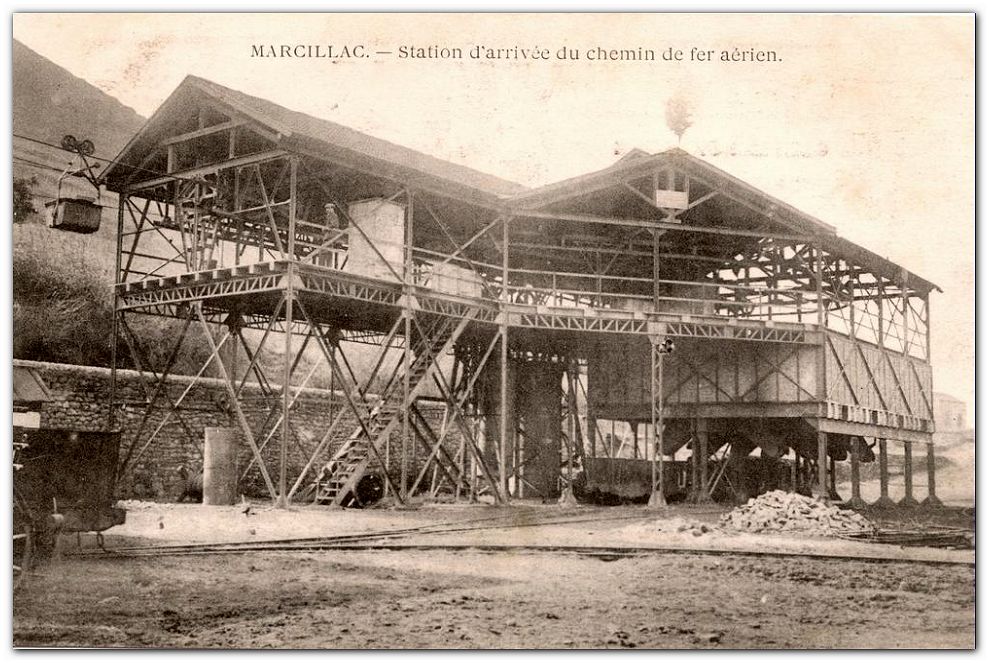

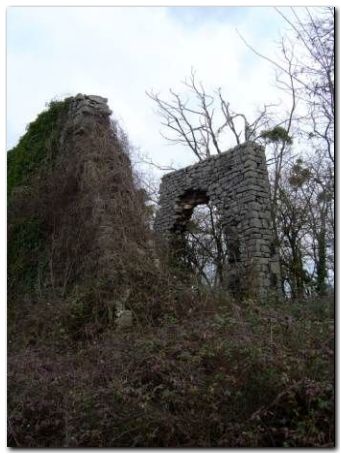

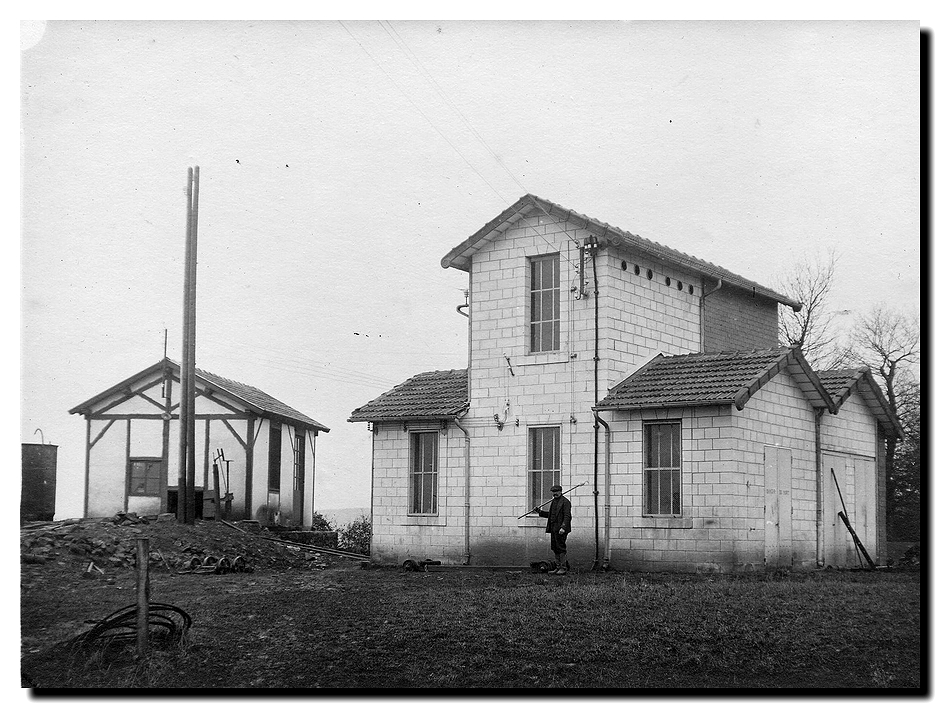

La gare

Ces

pierres, au premier regard bien banales, et qui devraient bientôt

disparaître, ne le sont pas, banales ! Ce sont les restes du

massif du premier pylône au départ de la gare, et de manière plus

précise, c'est ce massif qui est là, tout à droite sur la carte

postale, une phototypie Labouche de Toulouse. Un siècle à quelques

années près séparent ces deux documents.

Une autre carte postale ancienne (non montrée ici) présente la gare : prise sous le même angle, il y manque le cheval, mais les pylônes et wagonnets vers Solsac sont mieux intégrés au cliché. Le premier pylône, ici, est assez difficilement rendu, tout à droite....

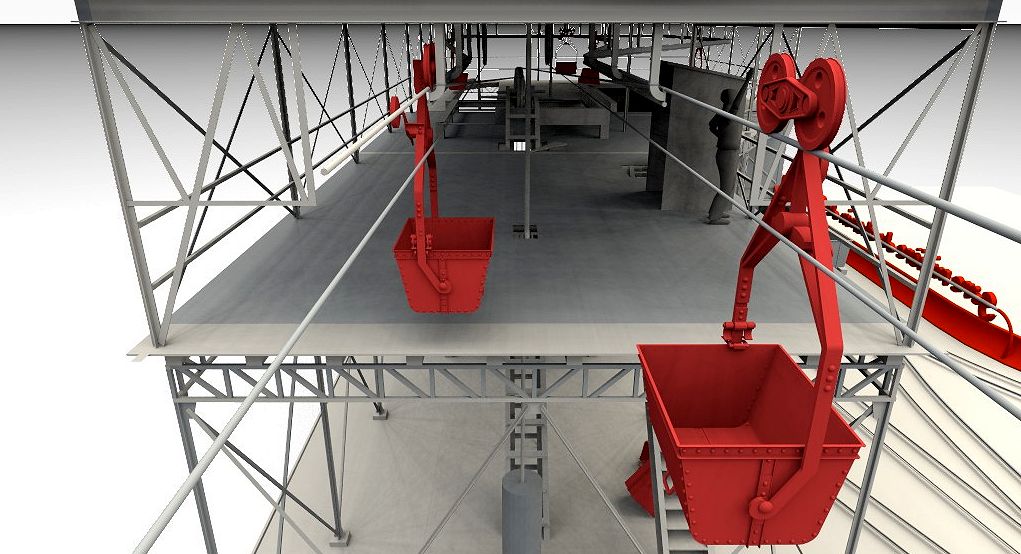

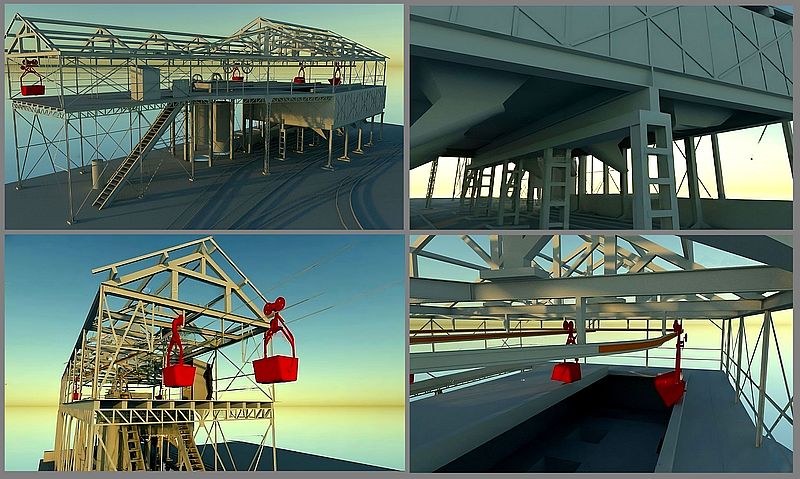

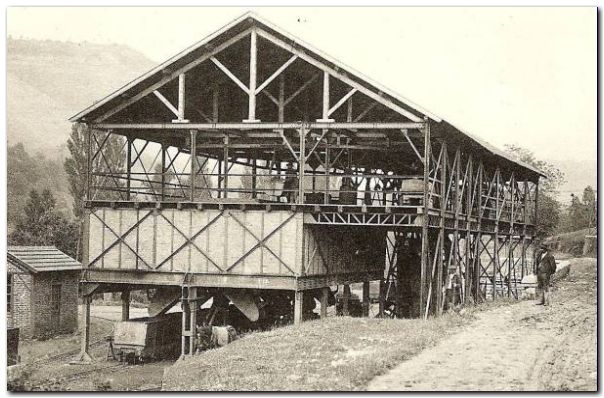

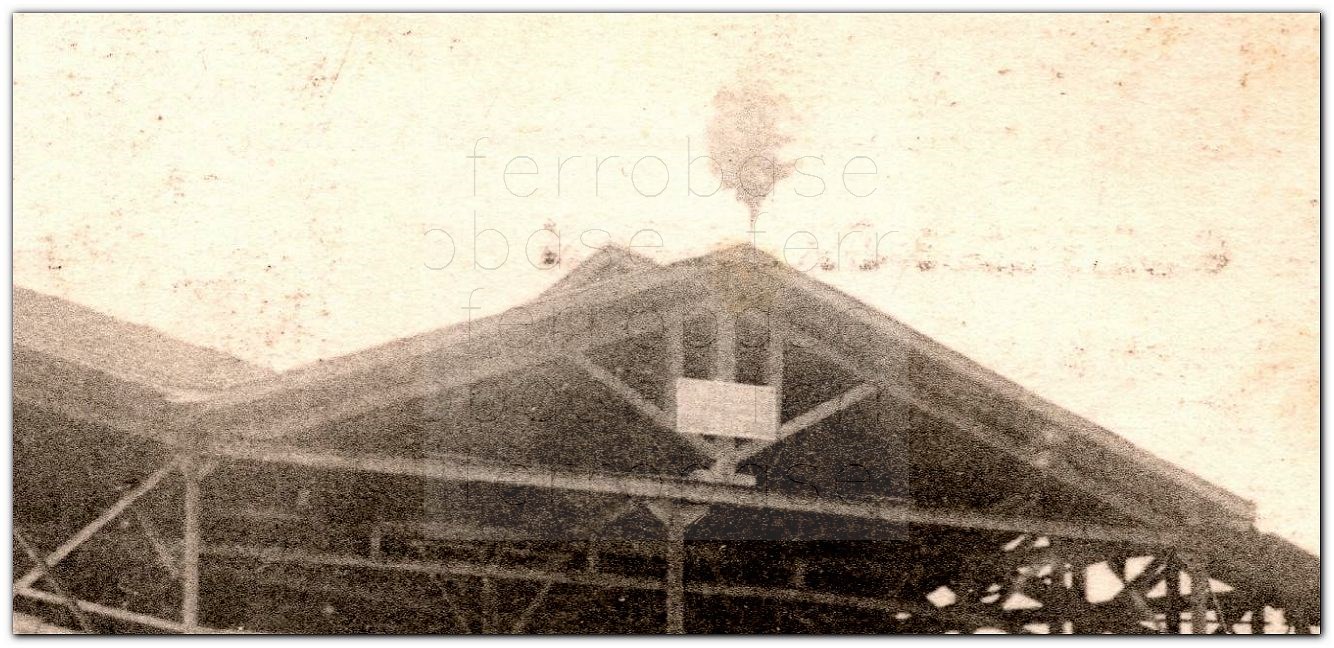

Les vues de cette gare de chemin de fer aérien, nom consacré, se présentent pratiquement toutes sous cet angle, avec ou sans cheval ! Aussi, c'est avec plaisir que nous vous offrons une image rare et presque inédite : la gare, mais vue de l'intérieur ! Cette photographie combien précieuse complète les plans et coupes donnés plus bas. Parmi les détails remarquables de la vue :

- charpente et toitures des parties arrière

(les plans de charpente sont tous différents, bien que contemporains

....)

- plancher étage. On note la présence d'un ouvrier, à l'arrivée des

wagonnets pleins, et l'abri tout à coté, pour se protéger si besoin

est des vents froids et de la pluie...

- le plan de voies au sol, et la position de la voie du triangle de

retournement des machines, au premier plan

- l'ensemble des trois contre poids de lestage

- le wagonnet, bien sûr, et tout en haut à droite, le bouquet sur le faîte de la toiture. Détail insignifiant ? Oh non ! Comme il n'a pas dû rester bien longtemps, le cliché date des tous premiers temps de l'exploitation, et en hiver ou début de printemps. La date probable se situe entre fin 1910 et début 1911. On remarque également, mais les ressources informatiques sont impuissantes à corriger la définition de la carte, un panneau, accroché sur la charpente, sous le bouquet . Que révèle-t-il ? Cette carte a circulé, mais sous enveloppe. La correspondance est à usage strictement privé et ne nous renseigne pas sur nos mines!

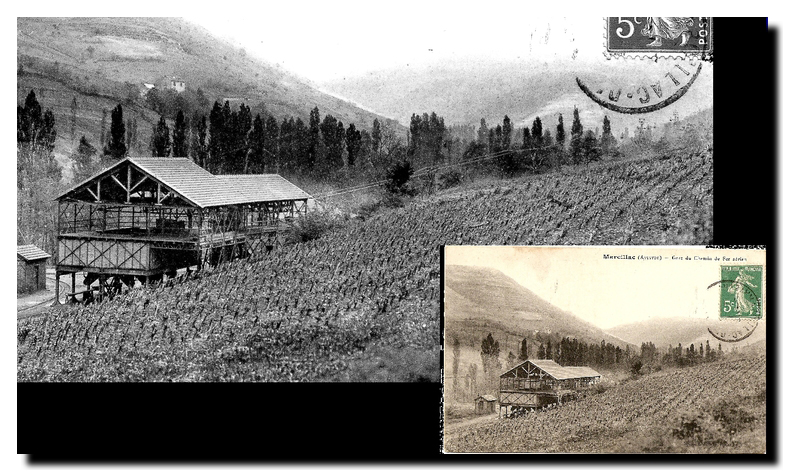

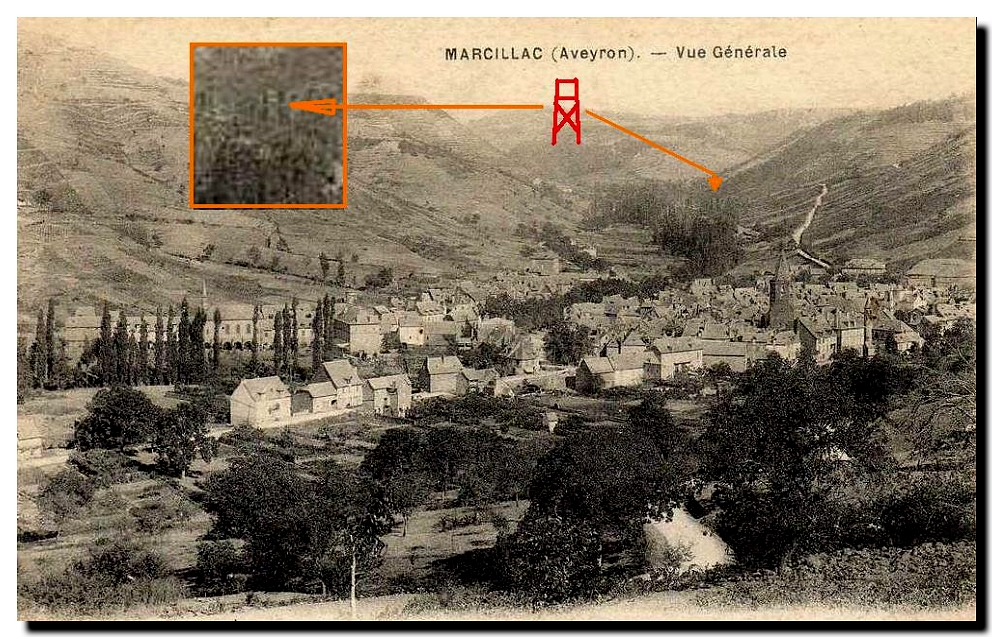

La carte postale ci-dessus montre bien la gare dans son environnement .Le tampon est illisible et ne peut, hélas, renseigner sur la date. La première version du timbre date de 1907, et seuls quatre mots (il en fallait moins de 5) constituent la correspondance ; c'est à dire que rien n'apporte de précisions ! Elle a été envoyée depuis Marcillac. L'abri à gauche est bien repérable, tout comme les voies ferrées sur le plateau du dépôt et vers le remblai du Cruou. Le cliché est à situer vers fin 1910-1911 ; ce sont les tous débuts d'exploitation de l'installation, rien ne traine sur le sol...ni sur le plancher de la station. Sauf à penser que le coup de balai ait été particulièrement efficace, la station vient donc d'être terminée, ce qui pourrait justifier cette carte postale d'un photographe ruthénois, rare sous cet angle. La carte montre parfaitement les câbles, qui jouent avec la lumière, en arrière des vignes. Et tout au fond, à droite sous le pied de la semeuse, que voit-on ? Ceci, mais certainement peu nombreux sont ceux qui auront compté les wagonnets, si, si, Yes, we can !

Les photographes ne se sont pas beaucoup bousculés sur ce plateau du dépôt...Cependant en regardant bien les cartes postales, il est possible de récupérer quelques informations. Cette carte nous donne un bon exemple de découverte. Plusieurs versions du même cliché existent, et sur celle présentée, le nom de l'éditeur ne figure pas. Par contre, tout au fond figure....un pylône : à cet emplacement, sa forme géométrique et les barres obliques du contreventement le trahissent ! Ouvrez l'oeil...

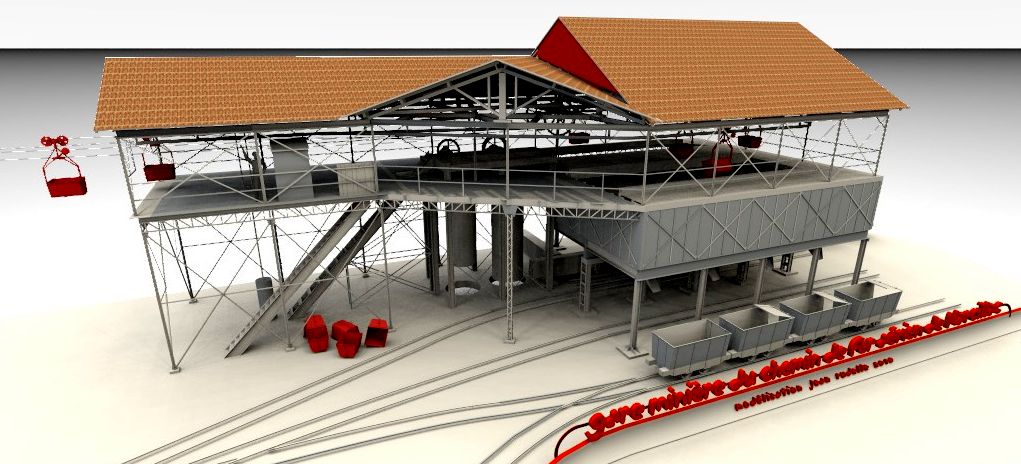

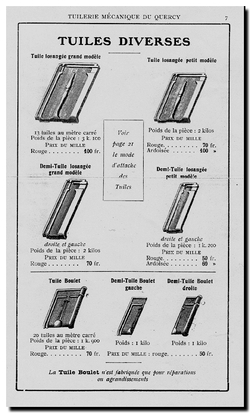

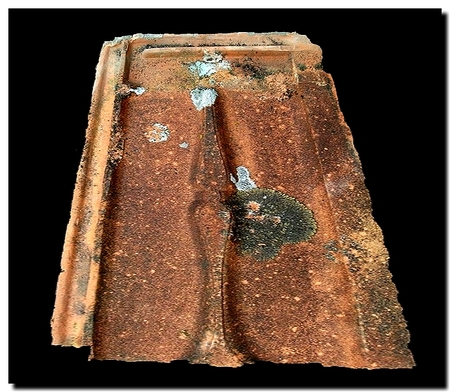

La couverture de la gare est constituée de tuiles. Elles provenaient

très vraisemblablement des tuileries Lacabane au Puy Blanc, près

de Figeac, dans le Lot, département voisin. Il semble qu'elles

furent réemployées après démolition sur un bâtiment encore présent (en

septembre 2010) à Marcillac. Le catalogue de la tuilerie en fait

bien état entre 1900 et 1909. (merci

à Jacques Thébaud (association http://puyblanc.free.fr) et

Bernard Olivié pour

leur contribution). Nous les

avons bien volontiers adoptées pour la modélisation numérique présentée

chapitre 10.

Tuile mécanique losangée

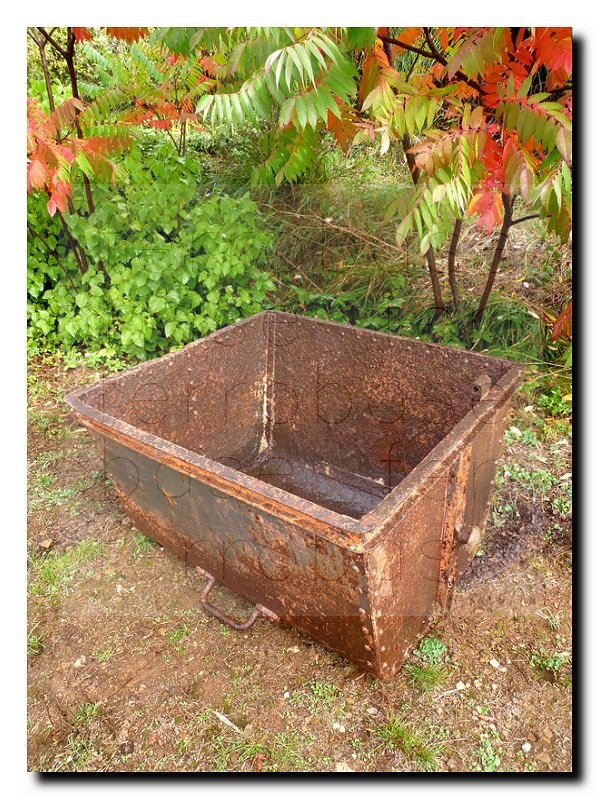

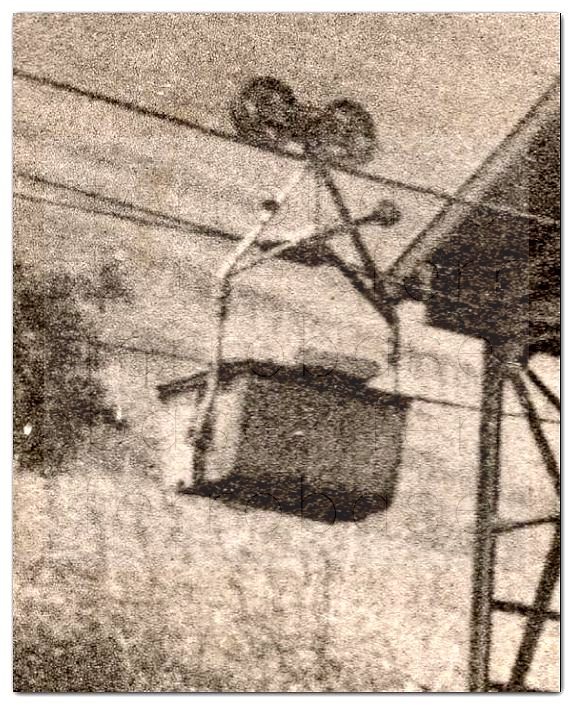

Le wagonnet aérien des vues précédentes est le même que celui-ci,

ou cet

autre qui vit ses derniers moments à

l’ombre d’une cabane perdue dans la nature. On notera les restes de

tonneau ou barrique, témoins des deux activités passées et ou présentes

de Marcillac.

B.

Olivié, homme ressource de Marcillac, vient très récemment de rectifier

une erreur : le gentil poney n'a pas devant lui un wagonnet de

Marcillac ; sa géométrie n'est pas d'ailleurs identique. Mais

notre image nous plait et nous la conservons ! Les

diaporamas vous présentent d'autres images.

Autre image, les wagonnets sont bien d'ici, mais le poney, bien que présent, n'a pas voulu venir poser....

Bien après la fin de l'exploitation, en période de pénurie de fer et tôles, des wagonnets ont fait l'objet d'un troc abreuvoir ciment contre wagonnet, et sont partis pour une deuxième carrière sur des fils pyrénéens... Ils regrettent sûrement la belle vallée du Cruou !

Celui-ci est bien caché !

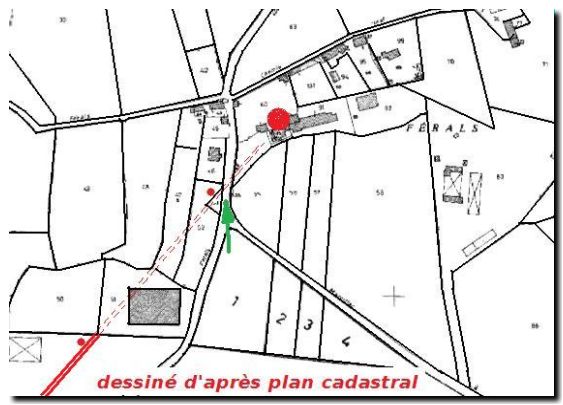

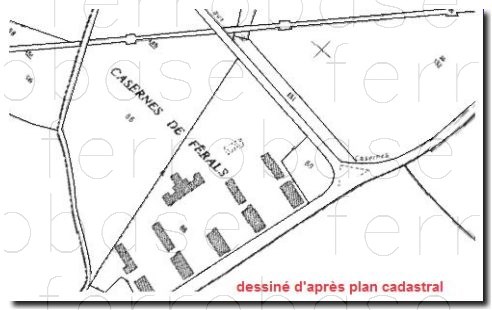

Suivre le wagonnet

demande maintenant quelques efforts. Rien apparemment sur le

terrain ! En reprenant les conclusions de l’importateur

Mourraille, on se souvient qu’il évoquait l’avantage d’une occupation

de terrain très faible : une longue bande de terrain très étroite.

Il est possible en 2008, soit près d’un siècle plus tard, de retrouver

cette trace. Le site Geoportail, toujours lui, permet de superposer à

la photographie aérienne une couche d’informations

supplémentaires ; c’est ainsi que l’on peut superposer à l’image

la carte, bien utile pour se repérer, et dans le cas précis de

l’Aveyron, le fond cadastral. L’histoire nous aide bien : les

remembrements sont peu nombreux dans ce pays de causses, et pour la

plupart, les limites parcellaires perdurent depuis…..des siècles ou

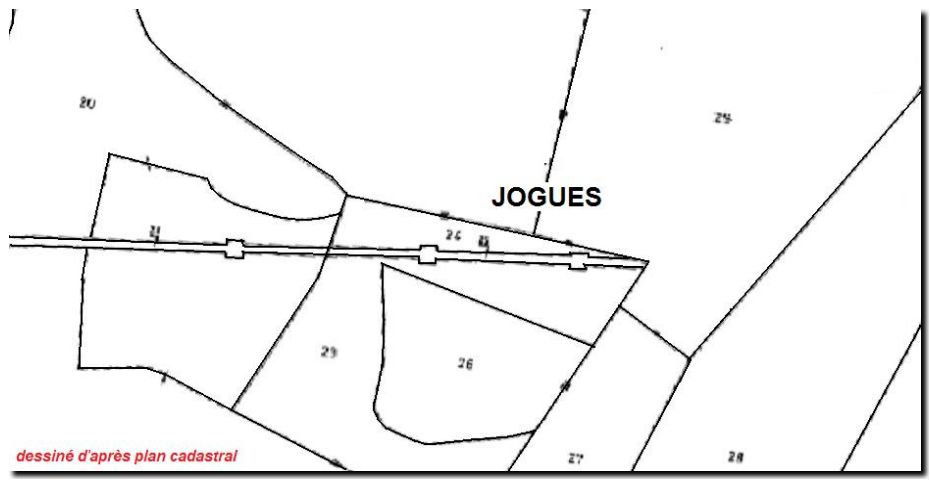

presque ! En effet, on peut aux environs de Solsac, de Jogues, de

Mondalazac visualiser sur le cadastre des parcelles très allongées et

présentant des élargissements : gagné ! Ce sont bien sûr les

limites des parcelles de la compagnie, et les emplacements des pylônes.

Le reste sera un jeu d’enfant : une règle, un crayon et on obtient

le tracé complet et parfaitement véridique de ce chemin de fer aérien.

La figure suivante présente un extrait de ce travail d’archéologue

ferroviaire ou minier .

Il reste enfin le plaisir de parcourir l’intégralité du tracé, avec le respect qui s’impose des propriétés privées.

On fera alors des

découvertes remarquables : la quasi-totalité des pieds de pylônes

peut se retrouver, avec les têtes des tiges filetées sur les massifs,

le plus souvent bien cachés dans les broussailles ou les bois.

On retrouvera également tout près

de l’église de Solsac, un passage très curieux ou le chemin de fer

passait en tranchée (oui en tranchée ! ) : cela évitait bien

sûr un pylône trop haut, mais surtout que la ligne ne se trouve trop

élevée pour une descente plus que vertigineuse vers Marcillac. Ce

passage est très accessible par le chemin qui conduit à une grotte

fameuse. En plongeant vers la gare de Marcillac, un pylône devait

porter la ligne aérienne à près de

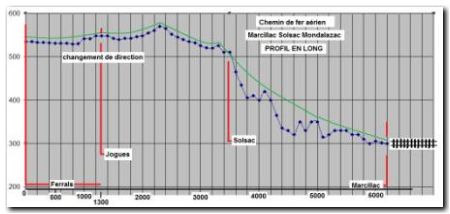

40 m de hauteur. Auparavant le profil en long du tracé est donné

par un schéma qui montre ce que pouvait être le cheminement de la ligne.

Le plan

cadastral présente le grand intérêt de fournir des informations

précises. Mais ce n'est pas un document immuable. Il peut (il doit ! )

être modifié à tout instant à la suite de mutations foncières. Et pour

éviter que les quelques trous qui apparaissent fin 2008 dans notre

tracé cadastral ne deviennent de grandes lacunes puis disparaissent

définitivement, emportant tracé et souvenir du parcours, nous

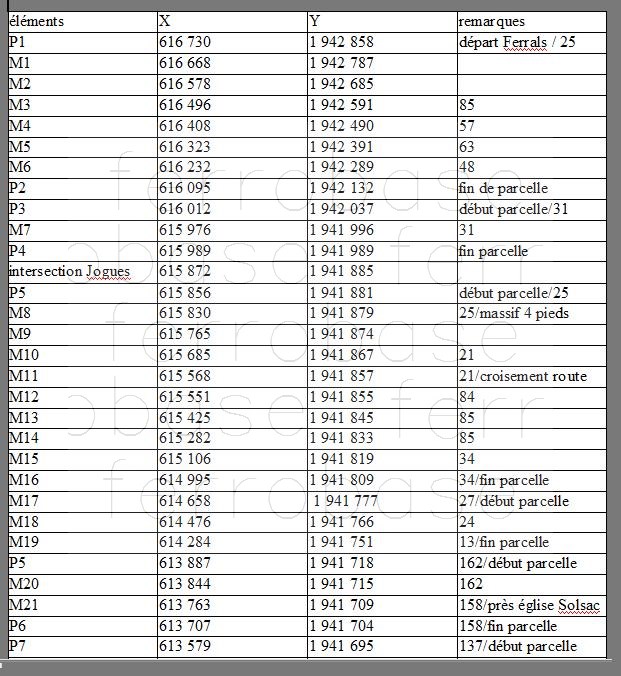

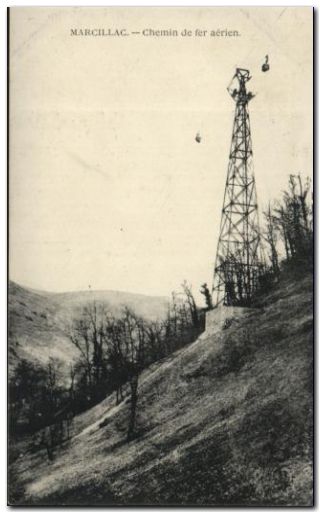

vous proposons le tableau suivant. Il fournit les coordonnées Lambert

II étendu des éléments de la ligne aérienne ; dans l'axe de celle ci,

nous proposons les débuts ou fins de parcelle, de 5 m de largeur

environ, repérés Pxx et les centres des massifs de fondations des

pylônes, repérés Mxx. Le point de départ se situe aux Ferrals, à la

mine, et le parcours se déroule vers Jogues et Marcillac. Ce tableau

permettra de conserver une trace plus efficace de cette ligne. Ce

tableau est valide à la date de février 2009 et reprend l'intégralité

des éléments cadastraux.

- le sens de parcours va de la mine, à Ferrals, vers Jogues, puis vers Marcillac

- les éléments repérés Pxx concernent les débuts ou fins de parcelles (largeur uniforme de 5 m)

- les éléments repérés Mxx concernent les massifs de fondations des pylônes

- le point haut de la ligne se situe entre les massifs M16 et M17, un peu avant Solsac

- P7 : tout proche du passage bas en tranchée à Solsac

- M23 et M24 : massifs jumeaux, en bord de chemin sous Solsac

- M25 : correspond au plus haut pylône de la ligne

- P14 : ruisseau de Bederre

- dernière colonne : les numéros sont ceux des parcelles, tels qu'indiqués sur le cadastre

On notera enfin que ne figure pas dans les éléments du cadastre la fin du tracé jusqu'à la gare de Marcillac.

Ci-dessus, la tranchée de Solsac. Nous vous proposons d'autres images dans la page diaporama, accessible depuis la page de menus. Ce passage en tranchée était parfaitement contraire aux dispositions du cahier des charges...

(coll. J. Ulla)

(coll. J. Ulla)

Ci dessus, deux vues du grand pylône près de Solsac, et une vue actuelle des restes du massif de fondations. Un siècle plus tard, la végétation est seule locataire du terrain !

Ce qui subsiste de la

station intermédiaire de Jogues, seul changement de parcours de la

ligne.

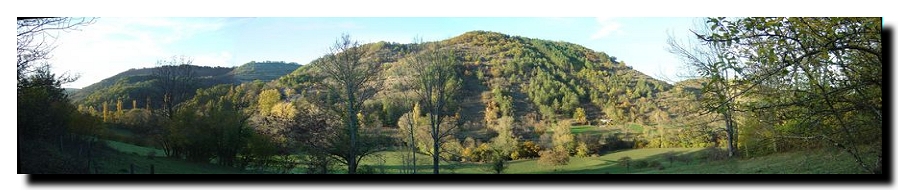

Le

profil en long est globalement plat au départ puis plonge vers

Marcillac en fin de parcours. L’altitude de départ, à Mondalazac est

proche de 535 m, puis 548 m à Jogues, à la station de changement de

direction, 570 m un kilomètre après, ce sera le point haut, avant

Solsac, et 300 m à la gare de Marcillac. Sur l'image

d'hiver, à droite, Jogues est au centre.

La

largeur de la bande de terrain qui figure sur le cadastre est de

l'ordre de 4,50 m, et les réserves de terrain pour les massifs d'assise

des pylônes font 6,50 m environ de coté. Le massif support du pylône de

40 m était plus important : le terrain acquis est donc plus important,

13 m par 13 m. Les portées de ce pylône étaient respectivement vers

Jogues, de 86 m, et vers Marcillac de 362 m environ. Sur le plateau,

l'espacement des pylônes est de l'ordre de 100 à 120 mètres. L'auteur

de ces lignes imagine mal comment la paysanne du plateau pouvait

emprunter (enfin, ce n'est pas le bon terme, car formellement

interdit, on s'en doute ! ) un wagonnet au passage très bas de Solsac :

sauter dans un wagonnet vide ou plein, et se retrouver propulsée à 40 m

de hauteur, sur des portées pareilles, relève d'aptitudes rares...Même

très enjolivée, l'histoire fait quand même frémir ! Evidemment,

il fallait la complicité active du personnel !

La

largeur de la bande de terrain qui figure sur le cadastre est de

l'ordre de 4,50 m, et les réserves de terrain pour les massifs d'assise

des pylônes font 6,50 m environ de coté. Le massif support du pylône de

40 m était plus important : le terrain acquis est donc plus important,

13 m par 13 m. Les portées de ce pylône étaient respectivement vers

Jogues, de 86 m, et vers Marcillac de 362 m environ. Sur le plateau,

l'espacement des pylônes est de l'ordre de 100 à 120 mètres. L'auteur

de ces lignes imagine mal comment la paysanne du plateau pouvait

emprunter (enfin, ce n'est pas le bon terme, car formellement

interdit, on s'en doute ! ) un wagonnet au passage très bas de Solsac :

sauter dans un wagonnet vide ou plein, et se retrouver propulsée à 40 m

de hauteur, sur des portées pareilles, relève d'aptitudes rares...Même

très enjolivée, l'histoire fait quand même frémir ! Evidemment,

il fallait la complicité active du personnel !

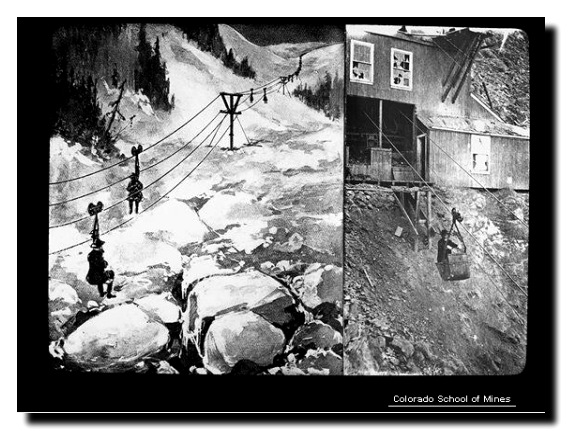

Cette activité - illicite ! - de transport apparait un peu partout sur la planète, là où les wagonnets circulent. Voici un exemple en deux actes : à gauche, une vue d'artiste, et à droite la réalité. Le cliché est d'origine http://library.mines.edu/Glass_Slides1, la bibliothèque numérique de l'université du Colorado. Son centre de recherches sur les transporteurs aériens propose également près de 90 images des débuts, une découverte passionnante.

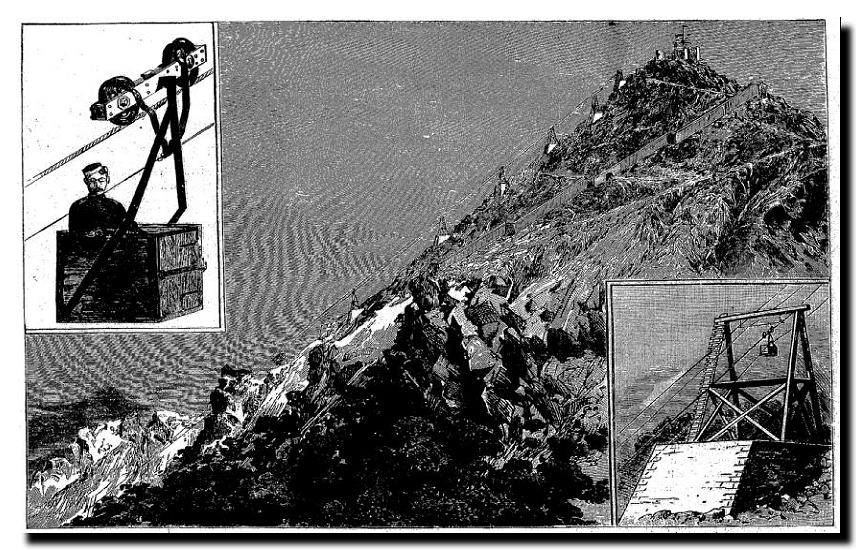

Un dernier exemple d'aptitudes certaines: cette fois, il s'agit de militaires, anglais, à Gibraltar. Nous sommes en 1894. Parue dans l'Univers Illustré, 24/02/1894, visible dans Gallica. Le système est bi-câbles, et semble assez artisanal...

Retour sur le causse. La surface totale des terrains acquis, après la déclaration d'utilité publique, pour réaliser le chemin aérien est de l'ordre de 30 000 m2, légèrement plus avec les élargissements des massifs. Pas négligeable donc. En janvier 2010, le cadastre permet de retrouver 44 parcelles sur la commune de Salles la Source, de 25 à 1377 m2, pour un total de 13.153 m2. Mais non jointives, la continuité du tracé n'est plus assurée...

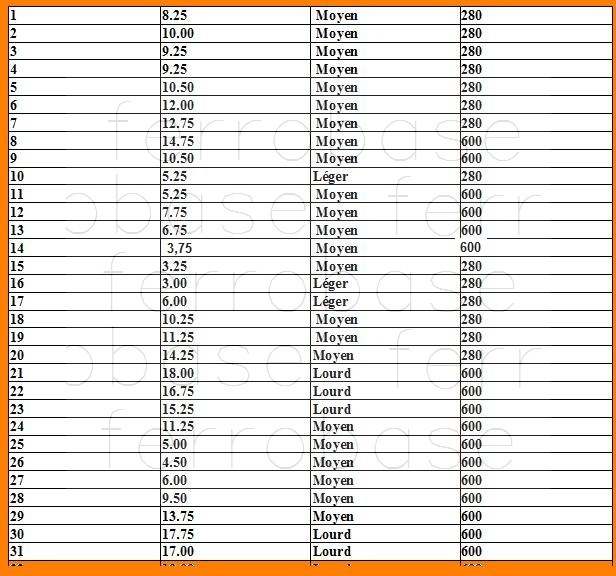

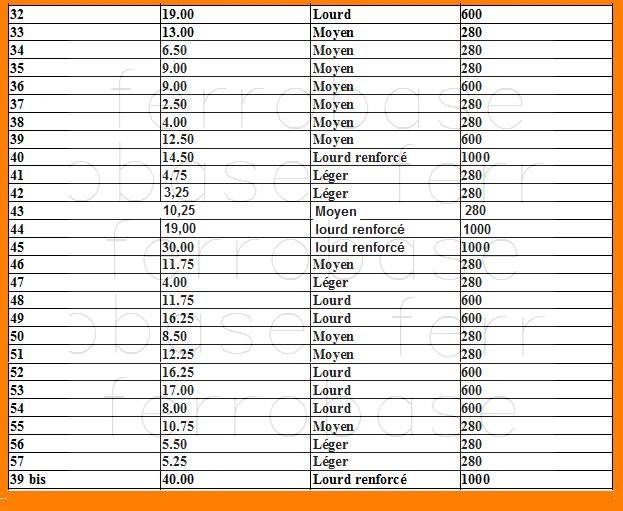

Nous pouvons compléter ces

informations par les indications d'un plan ou document d'archives, non

daté mais ayant servi à la réalisation du chemin aérien, à situer donc

entre 1909 et 1911. Ce plan, numéroté 14990, et 03209,

fournit un tableau des caractéristiques géométriques des pylônes :

numéro, hauteur, type, diamètre des rouleaux porteurs, et diverses

précisions sur les plans concernés. Nous avons repris ci-dessous le

tableau des numéro, hauteur, type et diamètre.

Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir (encore !

) mis la main sur le plan des travaux lui même, mais nous pouvons

faire quelques commentaires sur ces données chiffrées. Les numéros sont

établis de la mine de Ferrals vers le dépôt de Marcillac : 57

pylônes sont indiqués, plus un pylône bis, le 39. Les hauteurs sont

très variables, et la hauteur maximale est bien de l'ordre de quarante

mètres, après Solsac.

Quatre types de pylônes sont mentionnés :

léger, moyen, lourd, et lourd renforcé, comme le 39 bis de 40 m. On

trouvera ci-dessus deux des très rares photographies

disponibles de ce pylône, dont une carte postale.

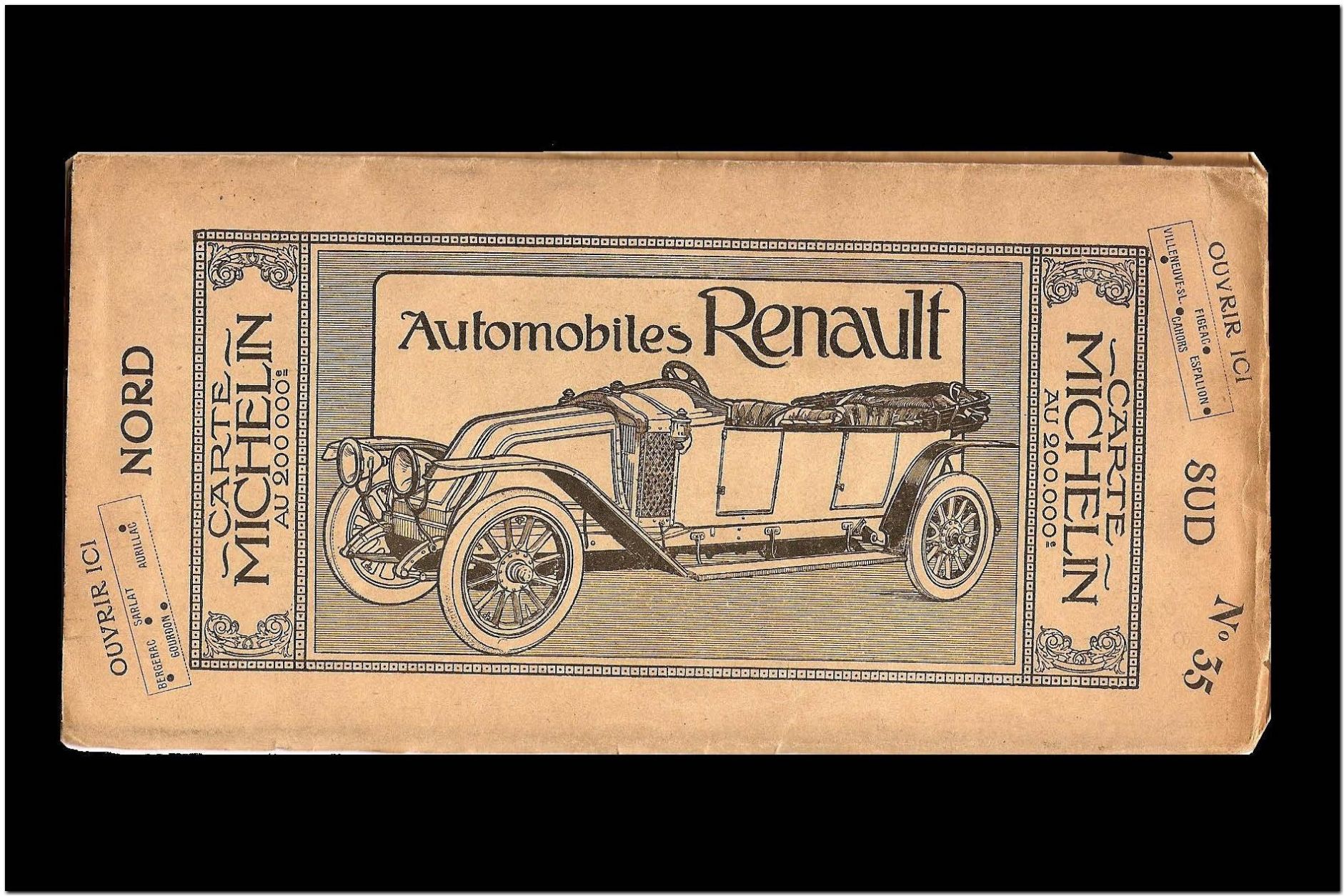

Carte, carte…

Sur

les cartes actuelles, rien sur cette ligne aérienne bien sûr, quoique….

Il faut remonter aux premières cartes routières Michelin au

1/200 000, la première très exactement. Parue vers 1915, 1912

probablement, et en dehors de sa couverture très illustrée, elle fait

figurer la ligne de la voie de Firmi à Marcillac, ce qui se

conçoit, et….le chemin de fer aérien de Marcillac à Mondalazac, qui

venait alors d’être construit. Beaucoup plus surprenant pour une carte

dite, et à finalité, routière ! Et marqué comme tel sur la carte :

chemin de fer aérien. Rien de routier dans ce projet, mais sans

doute une concession à la nouveauté de cet équipement dans le

paysage ! L'extrait de carte, très agréablement colorée, aurait dû

se trouver ci-dessous...

les analyses et

courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique,

pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles

sont incorporées. Pour les œuvres d'art graphiques ou plastiques,

l'exception de citation impose de veiller au respect de l'intégrité de

l'œuvre.

La contrefaçon

est une reproduction et/ou une représentation illicite d'une œuvre et

le simple fait de citer une marque peut constituer une contrefaçon.

Ce paragraphe

parait assez éloigné de nos chemins ; il n'a d'autre but que de

justifier l'image ci-dessous, quelques cm2 de la carte 1912 du

manufacturier de pneumatiques de Clermont Ferrand, extrait donc

parfaitement identifié (auteur et source), et extrait non modifié de

l'oeuvre. Cette courte citation est réalisée compte tenu du caractère

critique, polémique, pédagogique, scientifique de l'oeuvre. A

contempler donc sans modération. rappelons que la carte dans son

intégralité donne l'ensemble du parcours de Marcillac à Firmy.

Les archives

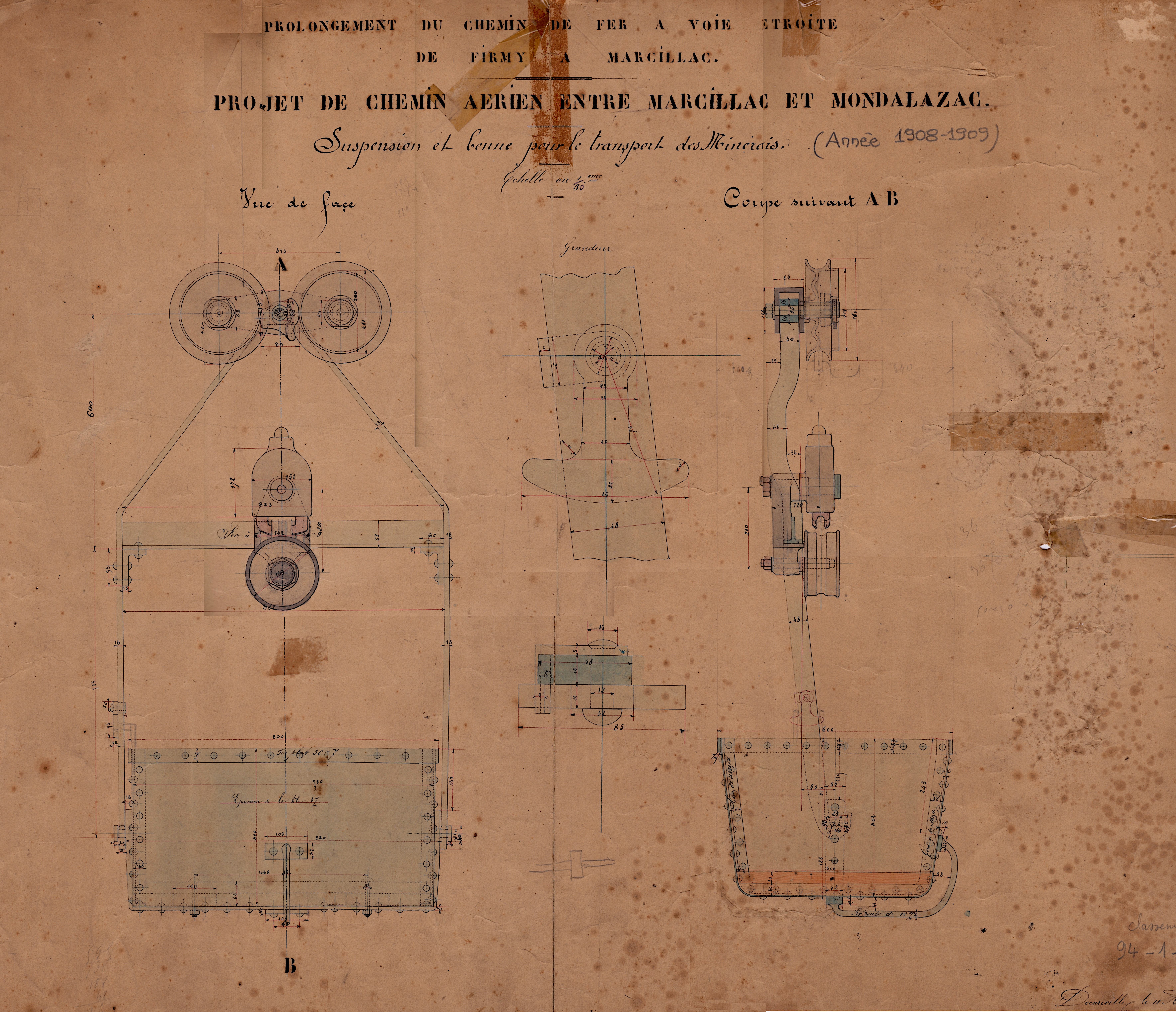

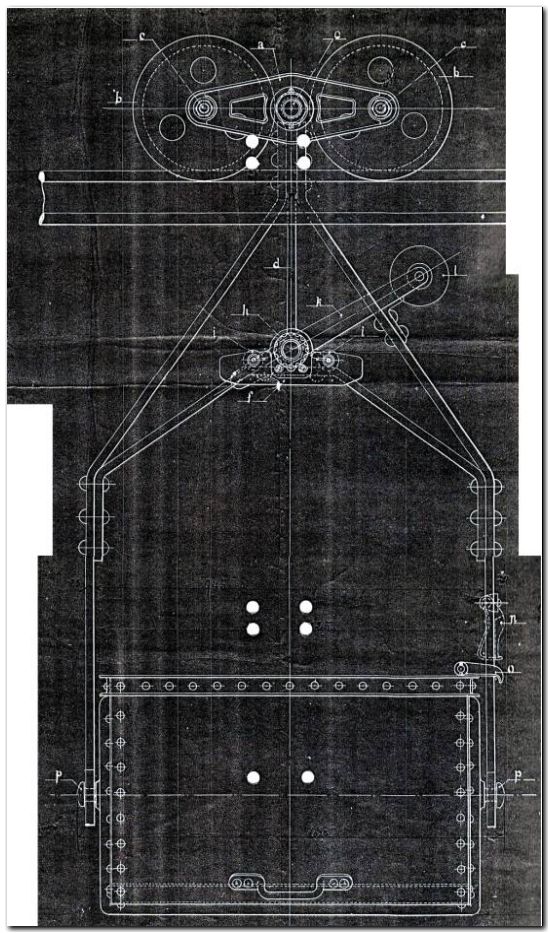

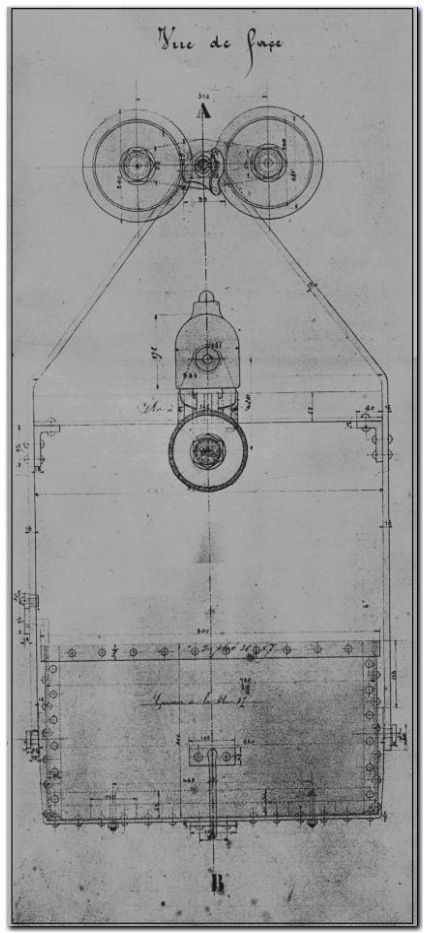

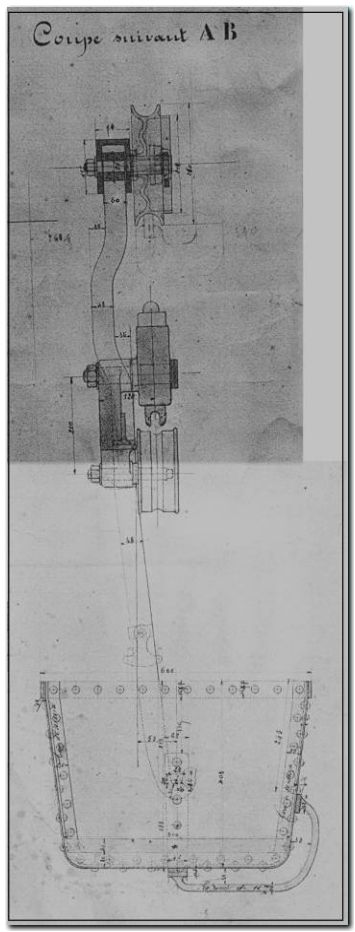

L’ASPIBD, à Decazeville mène un travail remarquable : sauvegarde et diffusion de témoignages miniers divers. On trouvera sur son site aspibd.org l’information voulue. C’est grâce à l’obligeance de MM. Herranz et Granier, Président et Secrétaire, que nous pouvons proposer, sortis des archives de l’association, les plans suivants, ou extraits de plans : la gare de Marcillac, les plans de wagonnets et ceux de la mine de Mondalazac. Pour chacun d’entre eux, nous donnons, la taille et la date, lorsque celle-ci est parfaitement attestée.

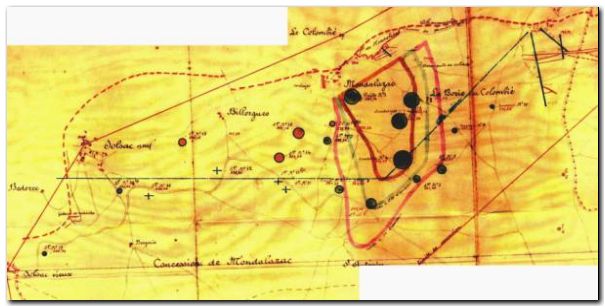

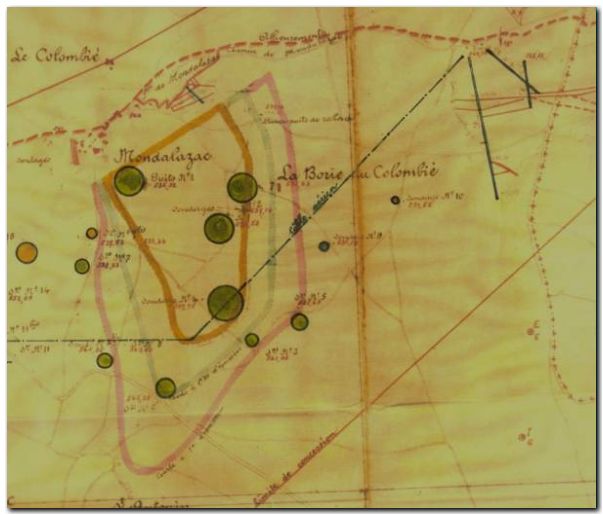

Plan de mine, format : 0,75 x 0, 60 m, 1/1000, date : 1912

Il s’agit d’un plan d’ensemble des concessions de Mondalazac et de Muret, plan en couleurs daté exactement du 18 janvier 1912, et réalisé à Decazeville. Le dessinateur n’est pas mentionné.

On trouve sur ce plan le tracé du câble aérien, comme indiqué, le périmètre des gisements et leur épaisseur, l’emplacement des sondages avec des précisions sur l’exploitation possible ou non, les sondages abandonnés. Il y a également une coupe du plateau. Y figurent également les exploitations de Lagarde, pour la concession de Muret, le tracé du départ de la voie ferrée de 1,10 m, l’ancienne exploitation à ciel ouvert de La Rosière et la mine de Solsac.

Le périmètre joint Solsac Vieux, Solsac neuf, Le Colombié, Cruounet, Agals, Muret, La Vayssière, Puech Essuch, et se referme à Solsac Vieux.12 sondages sont indiqués exploitables en puissance et teneur, 5 (ceux en rouge ci-dessous) inexploitables pour teneur trop faible, 2 pour faible puissance. Pour la concession de Muret, figurent le périmètre de la mine, le tracé de l’affleurement. On donne ci-dessous trois extraits : l’ensemble de la concession de Mondalazac avec en vert le trait du câble aérien, un agrandissement de la zone de Mondalazac et un de la zone de Cadayrac.

Le nombre de sondages repérés sur le plan est de 21. Un

puits, le puits n° 1 à Mondalazac est indiqué, ainsi qu'un ancien

puits dit de recherches au nord est de celui-ci. Le trait

qui barre le plan en biais en bas à droite est la limite de la

concession et constitue donc la limite des concessions de

Mondalazac, au dessus, et de Muret en dessous.

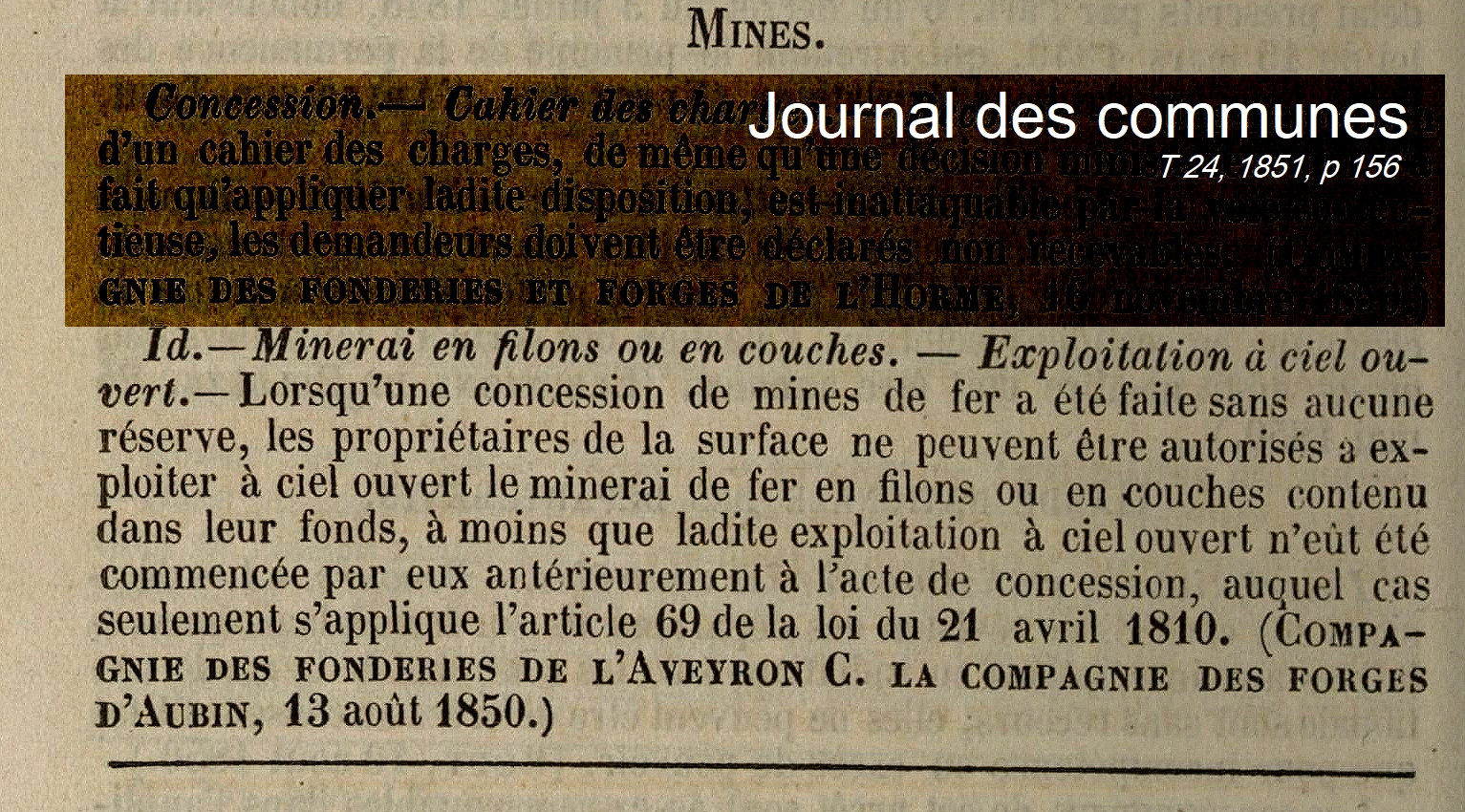

L’exploitation de la concession de Mondalazac par la Compagnie des Houillères et Fonderies de l’Aveyron n’a pas toujours été très simple. C’est ainsi que la Compagnie des forges et fonderies d’Aubin, très concurrente, était propriétaire en 1846 dans le périmètre de la concession de Mondalazac d’une propriété et avait demandé au Préfet de l’Aveyron l’autorisation d’exploiter à ciel ouvert le minerai présent, autorisation accordée. La Compagnie de Decazeville, concessionnaire, intenta alors une action afin d’annuler cette décision. Une bataille juridique sur le droit du sol et du sous-sol se termina devant le Conseil d’Etat qui donna raison à la Compagnie de Decazeville. (Annales des Mines, p551-565, décision Conseil d’Etat, 13 août 1850, à lire dans le tome XVIII, quatrième série,1850, disponible sur Google books).

Plans de gares

Gare intermédiaire

Il s’agit bien sûr de la station d’angle de Jogues, la seule intermédiaire du parcours.

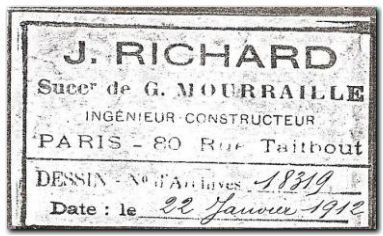

Ce plan, non reproduit ici a les dimension suivantes 1,00 m de large et 0,67 m de hauteur. Très difficilement reproductible, il donne néanmoins de très intéressantes indications . Le cachet ci dessous, bien anodin en apparence, qui figure en haut à gauche du plan sera pour nous une véritable clé permettant recherches et recoupements fructueux.

L’indication J. Richard, successeur G. Mourraille, atteste donc que le système était bien d’origine Otto Pohlig ; la date est celle du 22 janvier 1912, le n° d’archives 18319.

Un autre n° est donné, 2753 .

L’échelle est le 1/20. Il ne s’agit pas du plan de la station (hélas ! ), mais de deux détails de construction : prolongement des cornières guides, comme indiqué sur le document. Le détail donc des cornières après débranchement des wagonnets des câbles pour le changement de direction. Il y a deux plans et trois coupes.

Une mention manuscrite en surcharge à la fin de la nomenclature des pièces : bons n° 24 et 25 du 20 mars 1912. On peut donc dater assez précisément la date de construction, ou du moins la date de ce travail de prolongement à Jogues. Au 80 de la rue Taitbout, en 1904 s’établit la société d’Embranchements Industriels . J. Richard était-il lié à cette création ?

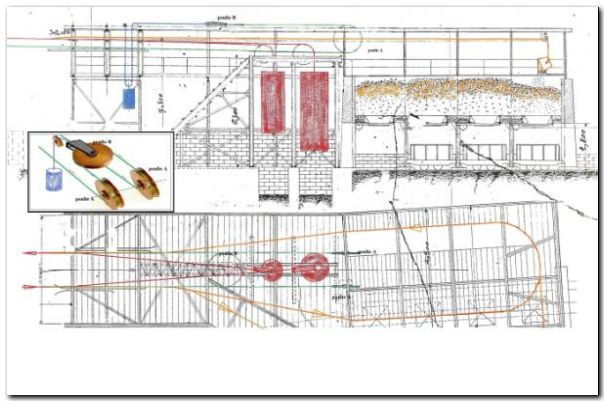

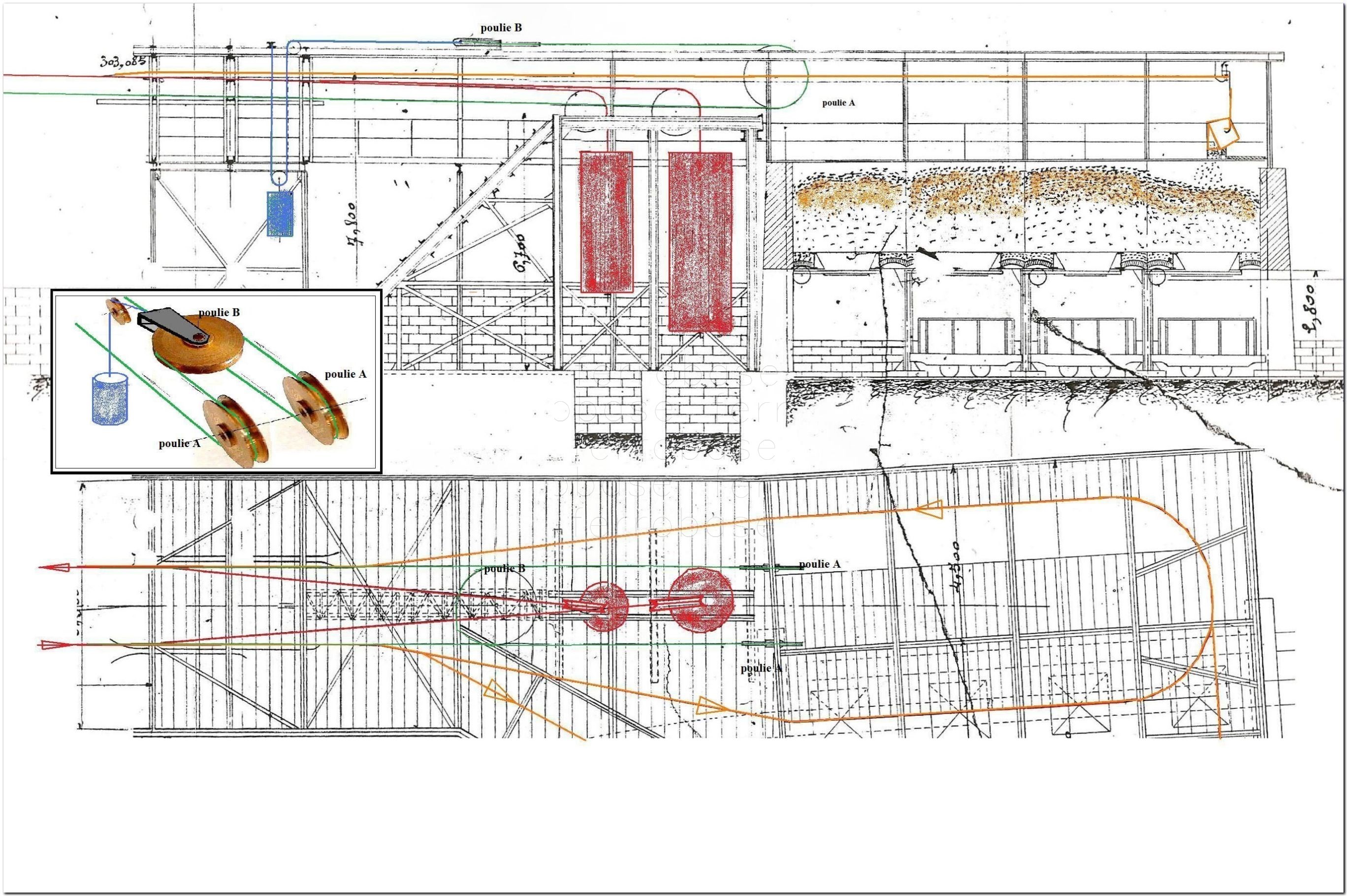

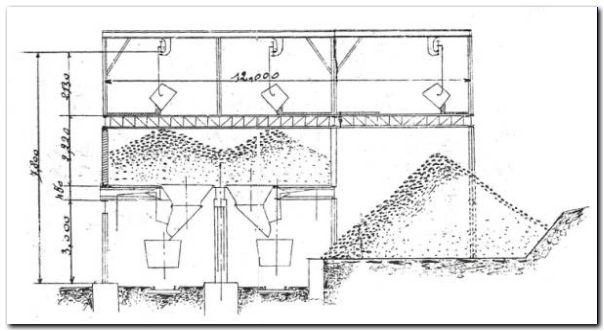

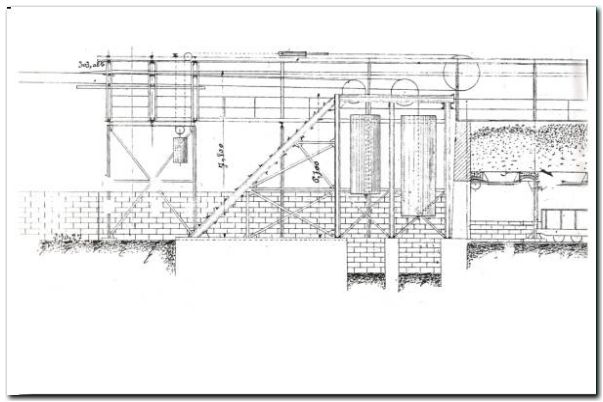

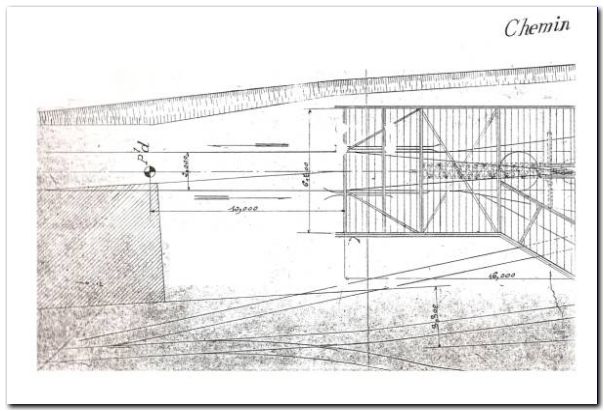

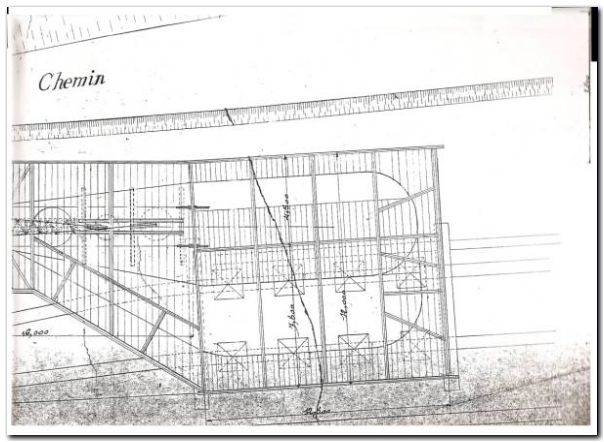

Gare de Marcillac

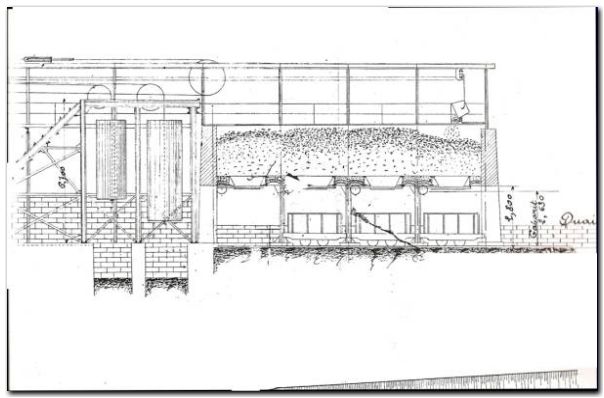

Le plan a les dimensions suivantes : 85 cm de large, 65 de hauteur. Il est référencé n° 03174 et daté Decazeville 20 juillet 1909 ; son échelle : 1/100. Son entête : Houillères de Decazeville, Chemin de fer aérien de Mondalazac, Station de déchargement au plateau de Marcillac. Une autre référence 15232 est donnée.

Il donne une élévation, une vue en plan et deux coupes. Les quatre dessins sont sommairement cotés.

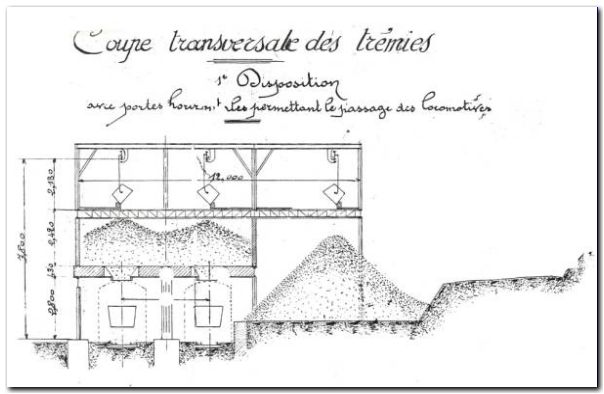

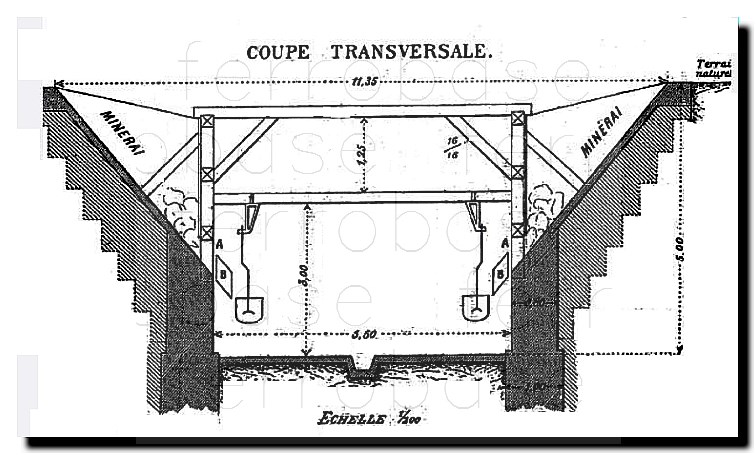

Coupe transversale

▲ clic

Coupe

Elévation extrait

Elévation

Vue en plan ensemble

vue en plan extrait

▲

clic

On a mis en regard sur le dessin ci-dessus l’élévation et la coupe pour mieux comprendre le fonctionnement de la gare. On trouvera ainsi en rouge les câbles porteurs, en orange le cheminement du wagonnet après avoir été déconnecté des câbles, en vert le câble tracteur, et en bleu le système tendeur de la poulie du câble tracteur. Un encadré présente le détail du parcours du câble tracteur. Le sens de parcours est également indiqué.

Le câble porteur principal est donc en bas du plan, et est fixé à un gros contrepoids destiné à lui donner la tension nécessaire. Le deuxième contrepoids rouge, plus modeste tend le deuxième câble porteur, supportant donc les wagonnets vides repartant vers jogues et Mondalazac.

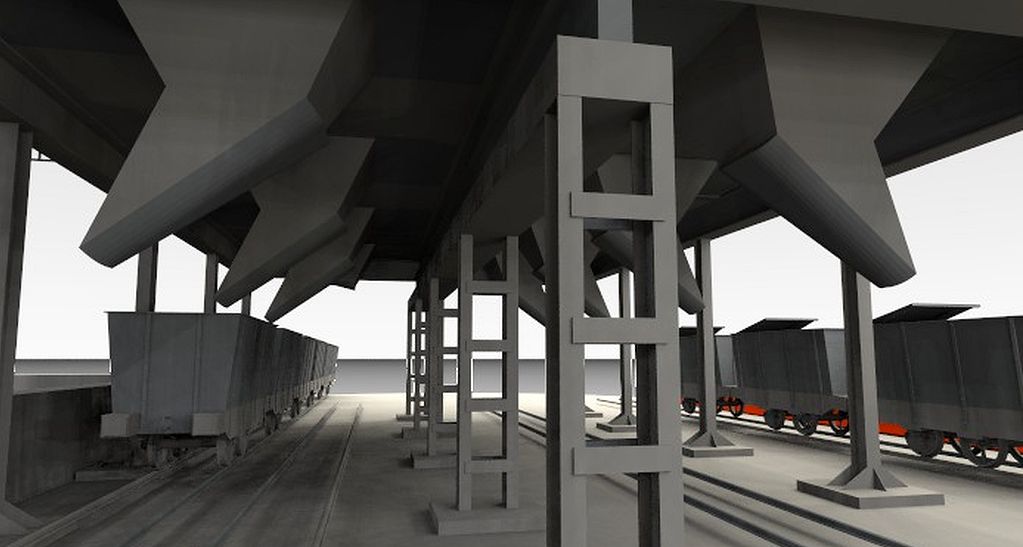

Le wagonnet une fois déraillé, est conduit manuellement sur son rail de guidage vers l’un des deux parcours possibles. Par retournement il se déverse au-dessus de l’une des quatre trémies de chaque cheminement.

Sur

une ancienne carte postale de la gare, plus précisément une phototypie

d’un imprimeur toulousain, et après très grand agrandissement, on peut

voir un mineur avec son outil destiné à accrocher le wagonnet. Trois

personnes sont présentes ainsi que, ne l’oublions pas, le cheval qui

manœuvre les wagons.

Sur

une ancienne carte postale de la gare, plus précisément une phototypie

d’un imprimeur toulousain, et après très grand agrandissement, on peut

voir un mineur avec son outil destiné à accrocher le wagonnet. Trois

personnes sont présentes ainsi que, ne l’oublions pas, le cheval qui

manœuvre les wagons.

Il y avait donc deux câbles porteurs. Le câble tracteur est lui unique dans l’installation, au moins sur ce segment Marcillac Jogues. Son parcours en vert ne mérite pas d’explication particulière, et on suivra son parcours sur l’élévation, la coupe et le schéma explicatif. Le dispositif souligné en bleu est le système de tension de la grande poulie B de deux mètres de diamètre du câble tracteur. Un contrepoids aide à cette mise en tension. On peut déduire de ces plans que le moteur de l’installation, destiné à mettre en mouvement le câble tracteur n’était pas installé à Marcillac. Il pouvait se situer à Jogues, compte tenu de l’importance des ruines présentes. Il pouvait aussi se tenir à Mondalazac, le câble tracteur pouvant parfaitement être continu et non en deux segments. Les deux types d’installations ont existé. La première hypothèse, Jogues, nous apparaît plus plausible. Ce sera d'ailleurs le cas, d'après les témoignages oraux reçus.

Les dimensions de la gare : un carré de 12 m environ de coté, flanqué coté Solsac d’une construction trapézoidale de 16 m de longueur. L’ensemble avait une hauteur uniforme de l’ordre de 8,50 m, le câble porteur étant à 7,80 m de hauteur à l’entrée des installations. Il y avait également trois niveaux dans la partie carrée de la gare : le niveau haut, arrivée des wagonnets et manutention pour déchargement et remise en câble, un niveau intermédiaire où se trouvait le minerai après déversement, et le niveau sol avec les rails de la gare. Les deux voies de 0,66 m qui passent sous le bâtiment et une troisième figurent sur le plan. Mais le plan exact des voies n’est pas donné sur ce plan. La voie que l’on peut apercevoir sur la carte postale, à gauche du cheval, et qui part probablement sur le remblai qui traverse le ruisseau du Cruou n’est pas non plus présente sur ce plan pourtant antérieur de quelques années à la carte postale… Est-ce la voie – évoquée dans le cadre minier historique - qui cheminait ensuite le long de la route vers Mondalazac ? Oui assurément. La photo montre alors une disposition de voies différente du projet qui figure sur le plan. Il est vrai que le chemin aérien rendait caduque cette ancienne voie, qui n’avait donc plus lieu de figurer sur le plan. Elle a pu enfin subsister quelque temps dans l’exploitation de la gare…ou le projet du plan n’a pas été entièrement réalisé comme prévu. Toutes les interprétations sont permises !

Les deux coupes sont assez semblables ; ce sont deux variantes avec une seule différence dans la hauteur du niveau sol, 3m au lieu de 2,80 m. La hauteur totale n’est pas modifiée, le niveau intermédiaire de stockage du minerai déversé passe de 2,42 m à 2,22 m.

▲ clic

La géométrie assez tourmentée de la poulie tendeur des câbles tracteurs peut se justifier par la nécessité de dégager tout l’espace au niveau de la partie déchargement et manutention des wagonnets, ce qui est obtenu en reportant le contre poids de cette poulie et la poulie de 2 m elle-même en avant de l’installation …

Autres remarques sur le plan de gare : rien ne permet de préciser le plan de toiture, par ailleurs assez particulier pour ses fermes. On se reportera à la carte postale, plus explicite sur ce point. Il apparaît enfin que la construction réelle, celle de la carte postale, reprend bien le plan général du projet : quatre travées étroites pour le bâtiment de déchargement des wagonnets, et quatre travées plus importantes pour la partie entrée sortie des installations, coté Solsac, les deux travées de déchargement des voies, et la zone stockage tampon à droite de la gare.

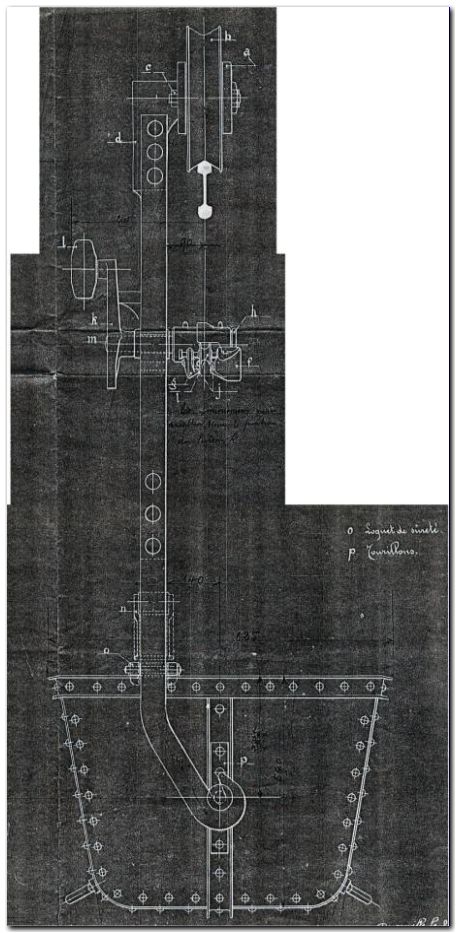

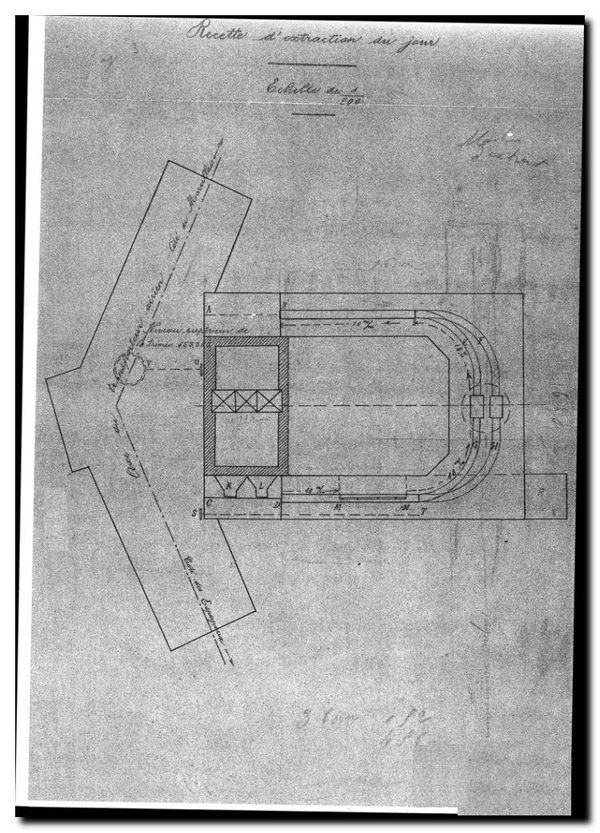

La station intermédiaire de Jogues

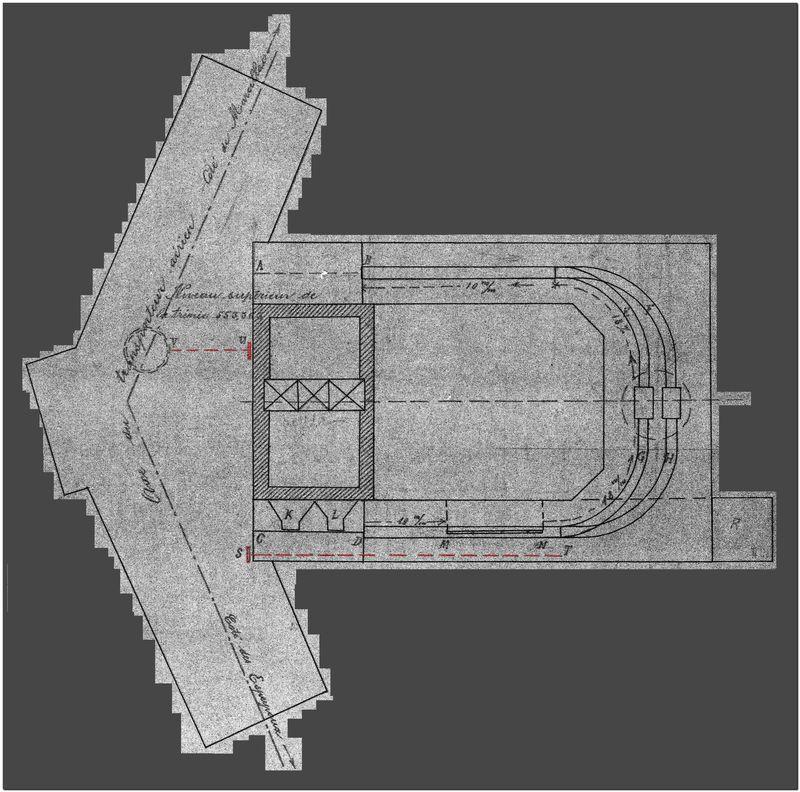

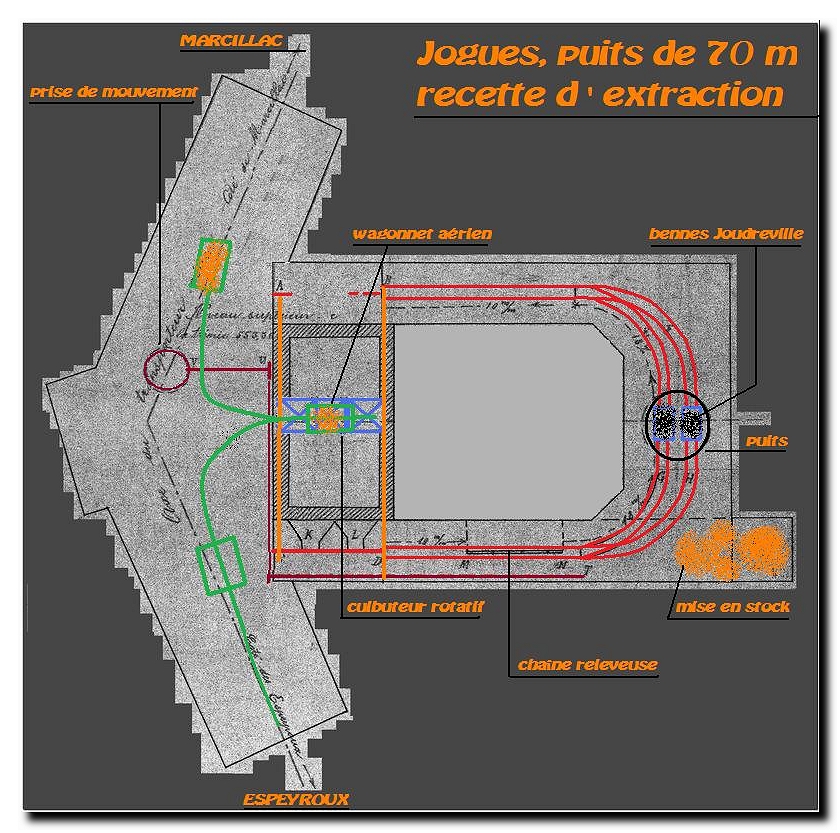

C'est le seul document graphique d'ensemble que nous possédons sur cette station qui permettait le changement de direction. Ce document est important, mais difficile à interpréter.

Les axes vers

Marcillac et Les Espeyroux situent les installations. La

construction elle même est donc en deux parties qui

convergent, de 7m par 18m, symétriques. Une poulie de 2 m de

diamètre est figurée coté Marcillac. La construction centrale, de

17m par 24 m, représente un chemin de roulement GE en

pente, un second qui semble être à plat, HF, une trémie et deux

axes: Vu et ST. En redessinant le plan, pour lui donner plus de

contraste et de lisibilité, nous ils sont soulignés en rouge. Le seul

élément dont nous sommes parfaitement assuré est la cote qui figure

pour le haut de trémie : 553,56 m. Elle permet de situer ce

point haut de la ligne, qui faisait 6657,45 m de longueur dans son

intégralité. Le fonctionnement précis de cette station ? Nous

avons des idées bien sûr, mais rien de très assuré....en l'absence

d'autres documents, qui restent eux aussi à découvrir. Parmi les

questions non résolues : rôle exact des axes Vu et ST, signification de

R en bas à droite (rampe ? ), rôle de la trémie, liaison avec les

circulations vers Mondalazac et Mondalazac ? C'est peut-être le dessin

de l'installation particulière de reprise du minerai vers Marcillac,

minerai extrait à proximité de Jogues? Possible, car le plan de mine

montré plus haut, et qui date de 1912, donc parfaitement contemporain

du chemin aérien, fait figurer des couches exploitables de plusieurs

mètres d'épaisseur à Jogues même. Ce minerai pouvait donc être déversé

dans la trémie centrale et repris par des wagonnets en K et L qui

étaient conduits de CD vers AB, puis Marcillac ? Une hypothèse qui

demande donc à être confirmée ; Toute information sera étudiée

avec plaisir....

Les axes vers

Marcillac et Les Espeyroux situent les installations. La

construction elle même est donc en deux parties qui

convergent, de 7m par 18m, symétriques. Une poulie de 2 m de

diamètre est figurée coté Marcillac. La construction centrale, de

17m par 24 m, représente un chemin de roulement GE en

pente, un second qui semble être à plat, HF, une trémie et deux

axes: Vu et ST. En redessinant le plan, pour lui donner plus de

contraste et de lisibilité, nous ils sont soulignés en rouge. Le seul

élément dont nous sommes parfaitement assuré est la cote qui figure

pour le haut de trémie : 553,56 m. Elle permet de situer ce

point haut de la ligne, qui faisait 6657,45 m de longueur dans son

intégralité. Le fonctionnement précis de cette station ? Nous

avons des idées bien sûr, mais rien de très assuré....en l'absence

d'autres documents, qui restent eux aussi à découvrir. Parmi les

questions non résolues : rôle exact des axes Vu et ST, signification de

R en bas à droite (rampe ? ), rôle de la trémie, liaison avec les

circulations vers Mondalazac et Mondalazac ? C'est peut-être le dessin

de l'installation particulière de reprise du minerai vers Marcillac,

minerai extrait à proximité de Jogues? Possible, car le plan de mine

montré plus haut, et qui date de 1912, donc parfaitement contemporain

du chemin aérien, fait figurer des couches exploitables de plusieurs

mètres d'épaisseur à Jogues même. Ce minerai pouvait donc être déversé

dans la trémie centrale et repris par des wagonnets en K et L qui

étaient conduits de CD vers AB, puis Marcillac ? Une hypothèse qui

demande donc à être confirmée ; Toute information sera étudiée

avec plaisir....En tout état de cause, cette station est plus complexe dans ses installations que celle illustrée plus haut de l'ouvrage de Levy- Lambert.

Lors d'une récente rencontre avec Bernard Olivié, nous avons abordé une explication de texte approfondie sur ce plan de Jogues, cote archives 48118M209. Un texte retrouvé dans les archives de l'Aspibd permet de formuler quelques éléments de réponse aux interrogations que nous avions sur la station. Il semble que ce plan soit en fait un élément d'un (autre ? ) projet : une construction annexe à la station elle même. C'est l'ensemble qui figure donc à droite de la station proprement dite. Un puits, très profond, c'est le cercle de 3,80 m environ de diamètre est un puits d'extraction, tout à droite du schéma. Les bennes montantes et descendantes figurent sur ce plan. Le reste serait le figuré de la circulation de ces bennes pour une reprise des matériaux extraits et leur transport via la ligne aérienne bien sûr vers Marcillac. La description de ce projet est donnée plus bas.

Station intermédiaire, extrait du plan 1/200

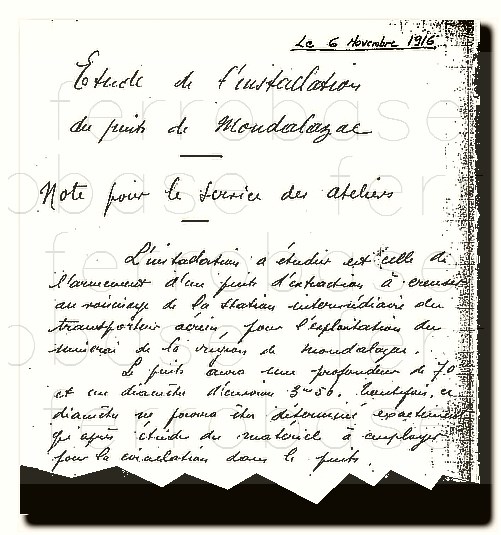

Le puits de 70 mètres

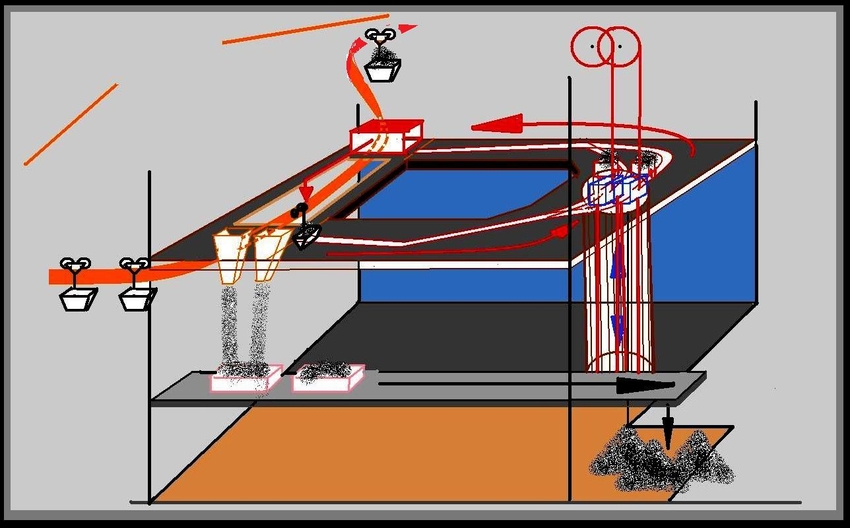

Un puits d' extraction de minerai est donc prévu : 3,50 m de diamètre, et une profondeur de 70 m. Ce n'est pas rien ! Le projet de M. Deschanel règle les détails des chevalements, des cages, du pont culbuteur et de la circulation des bennes d'extraction. Celles ci seront du type Joudreville, type pour nous totalement inconnu ! (appel à informations.....). Joudreville, loin d'ici, dans le département de Meurthe-et Moselle possède des mines de fer. La Société Civile des Mines de Joudreville, a été constituée en 1900 par les deux sociétés de Commentry, Fourchambault et Decazeville d'une part et des Hauts Fourneaux de la Chiers d'autre part. Les gens de Decazeville avaient donc de bonnes raisons de choisir ce type de bennes, connu d'eux. Les bennes prévues ici seront à un écartement plus réduit, sans plus de précisions, que celles de Joudreville. Le rapport détaille le fonctionnement des installations. Nous allons donc reprendre la description du projet, avec quelques certitudes de plus, et de nouvelles interrogations...

Les bennes pleines sortent du puits, et par les voies ferrées E et F, en pente, rejoignent le tronçon AB, pour mise en place dans le culbuteur rotatif. Trois bennes pleines, de 950 litres de capacité chacune, peuvent trouver place dans le culbuteur . Celui-ci peut alors se translater vers le bas du plan, en CD. Le rail AC est horizontal, mais une pente est prévue sur l'autre rail, de B vers D. La mise en place du minerai de la benne dans le wagonnet aérien se fait par la rotation du culbuteur, au centre de la trémie. Pour cela, le rail de guidage des wagonnets aériens, qui ne figure pas sur ce plan, passe donc sous la trémie, puis se poursuit vers le câble de Marcillac. Arrivées ensuite en CD, les bennes vides quittent automatiquement le culbuteur - le point D est plus bas que le point C - et suivent la pente des rails vers le tronçon MN. En M, une chaîne releveuse accroche la benne et la remonte en N, point haut de l'installation. La pente du rail ramènera la benne vide vers le puits, par les rails G et H .

La hauteur totale du bâtiment est de l'ordre de 17 mètres, à l'axe des deux molettes, et le puits de 70 mètres est à environ 16 mètres des installations aériennes. Le mouvement de translation du culbuteur et sa mise en rotation seront commandés par une prise de mouvement VV, réalisée sur le câble tracteur vers Marcillac. Le mouvement est ensuite transmis à l'axe ST qui commande le culbuteur. Si cette prise de mouvement s'avère trop hasardeuse, le projet prévoit une solution de remplacement par moteurs électriques. Les deux trémies K et L qui figurent sur le plan servent à déverser le minerai non pas dans les wagonnets aériens, mais à réaliser une mise en stock au niveau du sol. Le minerai est déversé par K et L dans deux chars de terrassements qui viennent alors à droite déverser leur contenu sur le sol en R. La passerelle de circulation de ces chars est établie deux mètres en dessous de la passerelle de circulation des vides CD. Cette mise en stock est reprise suivant les nécessités comme le sont les stocks de castine, également exploitée ici. Une modification des rails aériens pour raccorder l'ensemble stock castine à la boucle sous la trémie est prévue.

La recette d'extraction, c'est à dire les dispositions de sortie des bennes pleines, est celle figurée sur le plan. Elle est à environ 7 mètres de hauteur. Une deuxième recette est prévue au niveau du sol. Elle servira à manoeuvrer les bennes descendantes de bois et matériaux divers, ainsi que les bennes montantes pleines de terres. Il est enfin précisé que les cages dans lesquelles se trouveront les bennes Joudreville sont à un seul étage, et ne comprennent qu'une benne par cage. Ces cages sont guidées dans leurs mouvements par deux câbles guides. Pour ces câbles, on prévoit d'utiliser des vieux câbles porteurs du chemin aérien de 36 mm de diamètre. A la lecture de ce rapport de travaux, on apprend incidemment que le fonçage du puits de 70 mètres prendra 5 à 6 mois.

Question essentielle : ce puits a-t-il existé et le projet mené à bien, suite à la demande de devis aux Ateliers ? Nous n'en avons pas la certitude, et notre opinion est d'ailleurs qu'aucune suite ne fut faite au travail de M. Deschanel.

Et avant de poursuivre, pourquoi une station d'angle à

Jogues ?

Et oui! C'est

bien la première question qui se pose. N'était-il pas plus simple de

joindre directement le site de la mine sur le causse au dépôt de

Marcillac dans la vallée ? Pourquoi faire plus compliqué ?

Cette question

plus que pertinente trouve en fait sa réponse dans trois éléments de

réponse. Sur la carte ci dessous, dite état major 1889, nous avons

porté le tracé direct et le tracé retenu.

Premier élément de réponse : le tracé direct passe à

très peu de distance, pour ne pas dire plus, du village de Mondalazac.

Difficile pour la compagnie de Decazeville de faire admettre aux

habitants le passage continuel des wagonnets au dessus de leur tête ;

inutile de développer...

Deuxième élément de réponse : la carte des gisements connus, voir plus

haut, montre près du lieu de Jogues des possibilité importantes

d'exploitation. Le sondage n°4 réalisé près de Jogues précise un

site exploitable, avec une puissance (épaisseur en termes de géologue),

de l'ordre de 2,90 m. C'est d'ailleurs la puissance la plus

considérable notée sur ce plan de 1912. Le sondage est à 200 m

exactement du point de changement de direction du chemin aérien, et

vers Ferrals. Dans les environs proches vers le nord, vers

Mondalazac et la Borie du Colombié, orthographe d'époque, deux autres

sondages et un puits font également mention de possibilités

d'exploitation, avec des puissances analogues. Le potentiel est donc

important à cet endroit, et il est peut être plus économique de prévoir

une station intermédiaire, celle de Jogues donc, pour reprendre le

minerai vers Marcillac. Une autre bonne raison de faire cette station,

est de reprendre à cet endroit du calcaire (castine) . En effet,

une carrière de castine existait à Frontignan, dans la vallée du Cruou,

et la réalisation du chemin aérien mettait fin à cette carrière. La

castine est un des éléments du process industriel du haut

fourneau pour constituer le laitier qui rassemblera les impuretés

provenant des matières premières, et faciliter la fusion du minerai

et la fluidité du métal en fusion. Elle joue un rôle de fondant.