►

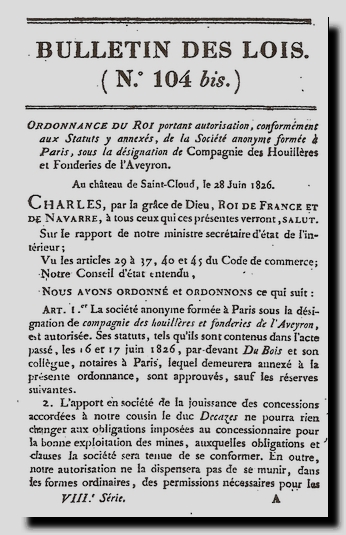

Les images de ce site, et particulièrement de cette page peuvent

apparaitre avec une surcharge ferrobase, suite à "incivilités"

diverses. Voir ici

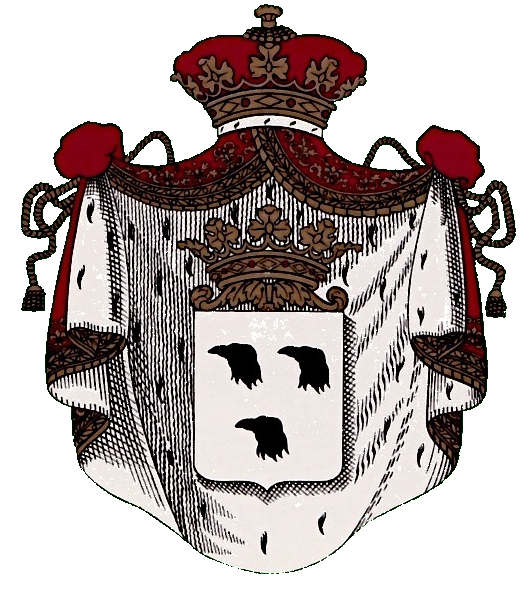

les trois corbeaux sont bien là !

les trois corbeaux sont bien là !

RETOUR

page menu

▲

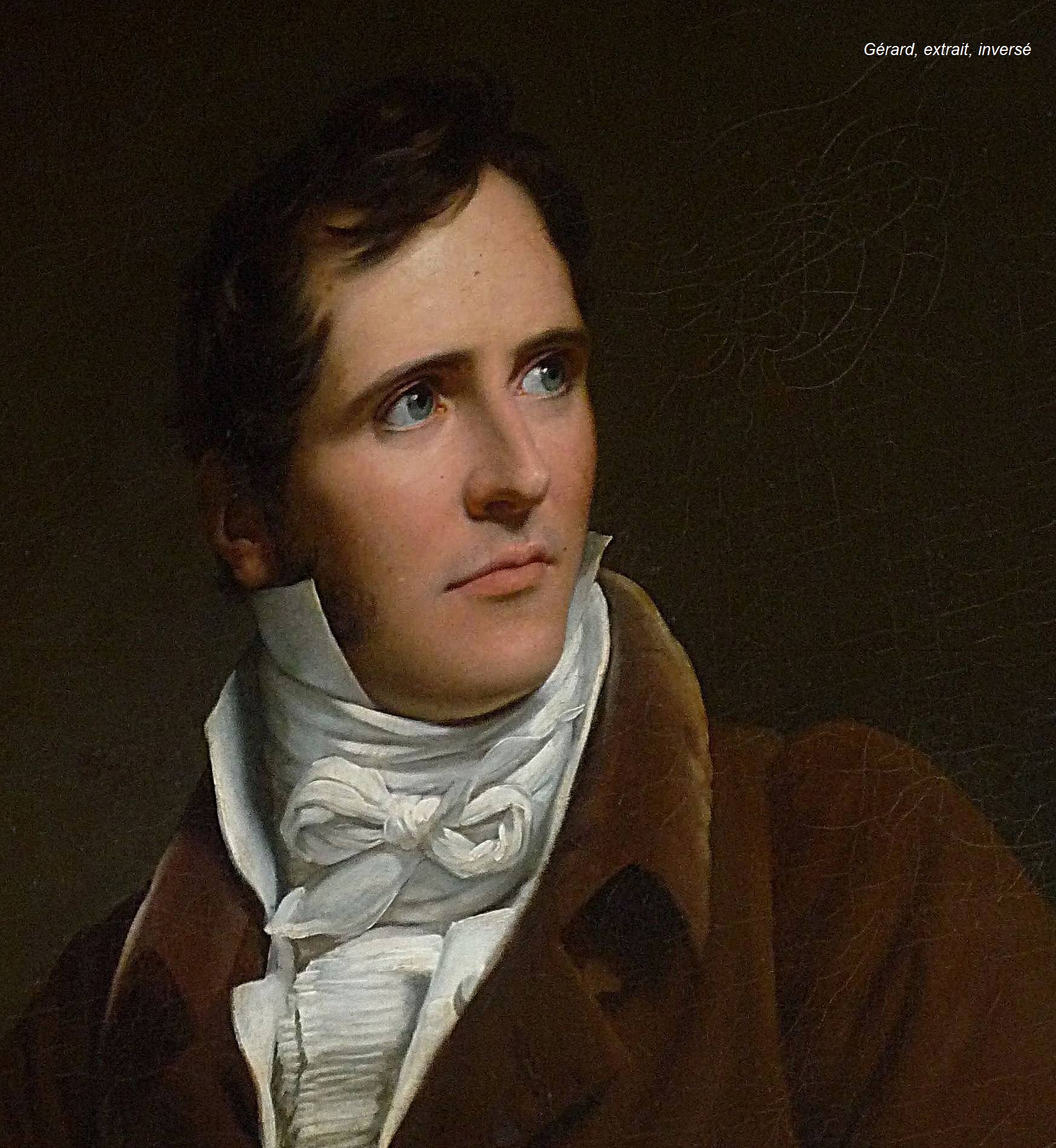

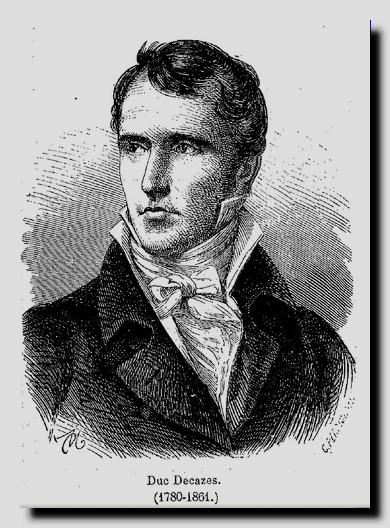

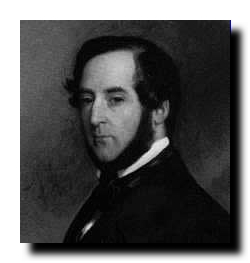

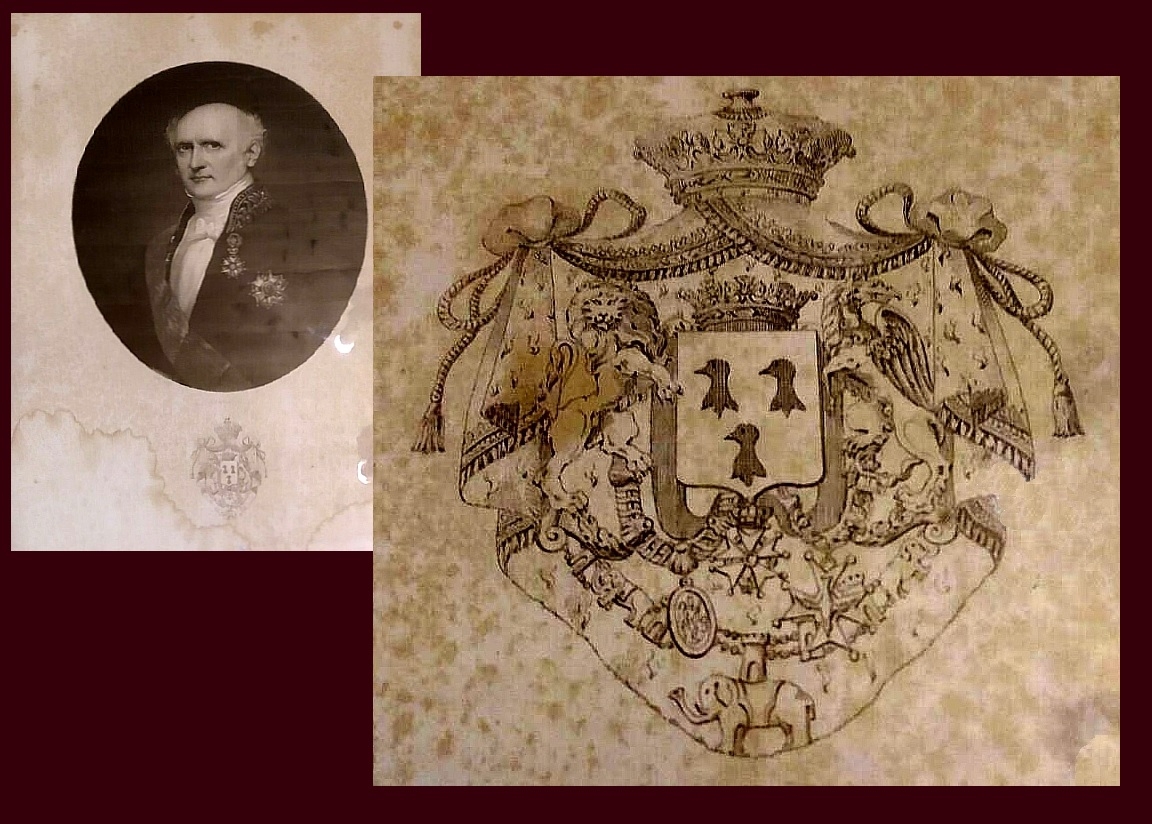

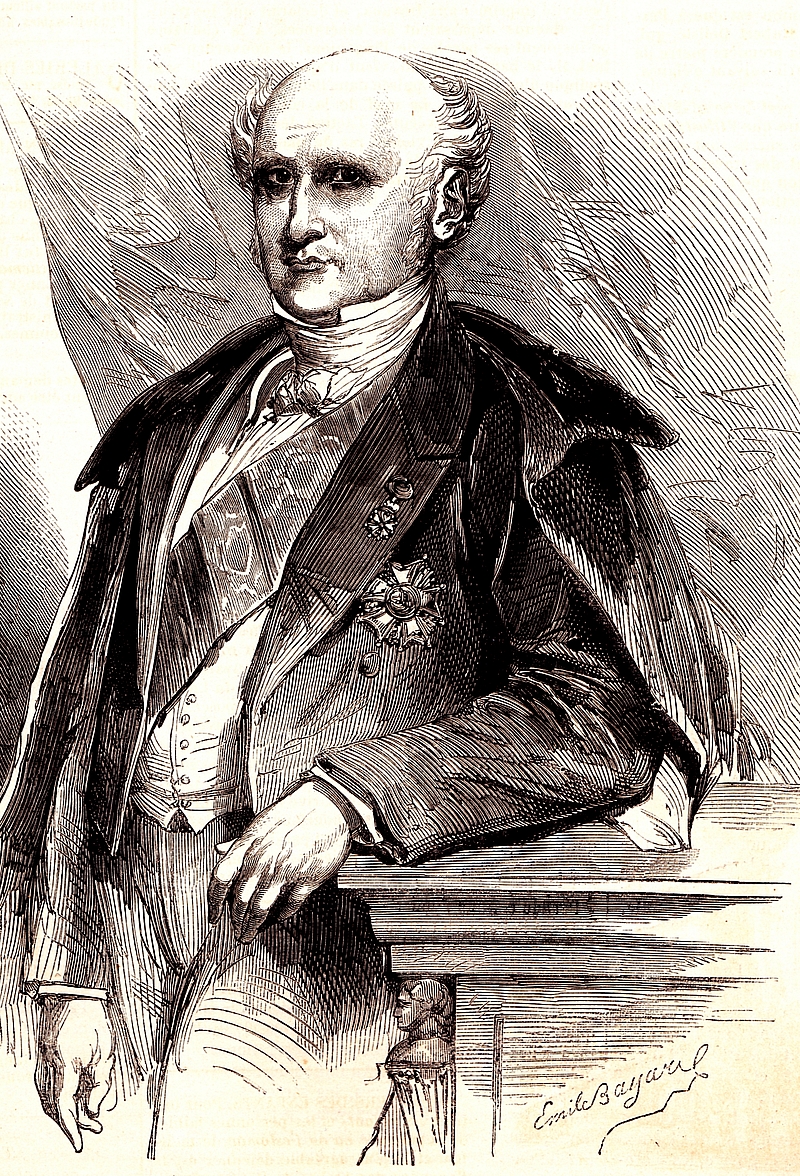

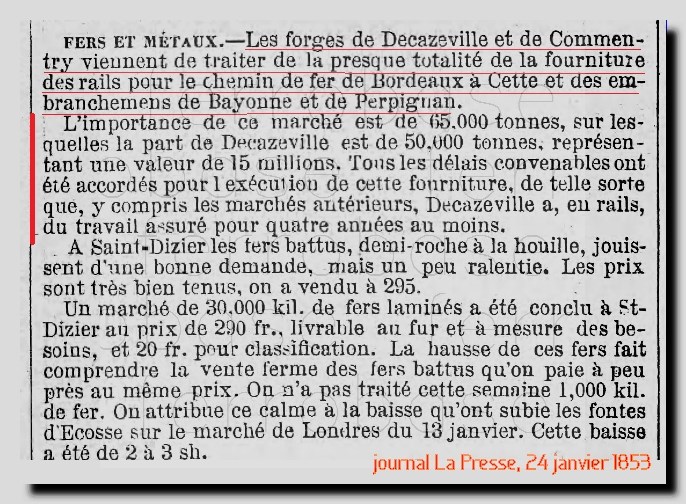

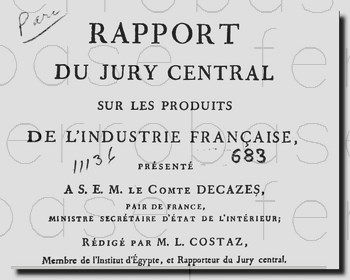

le duc et la duchesse Decazes, portraits, Gérard (col part)

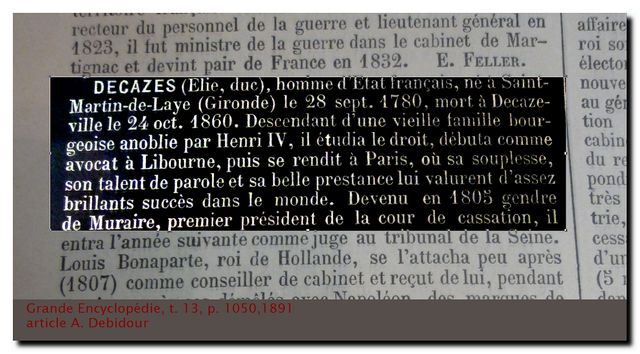

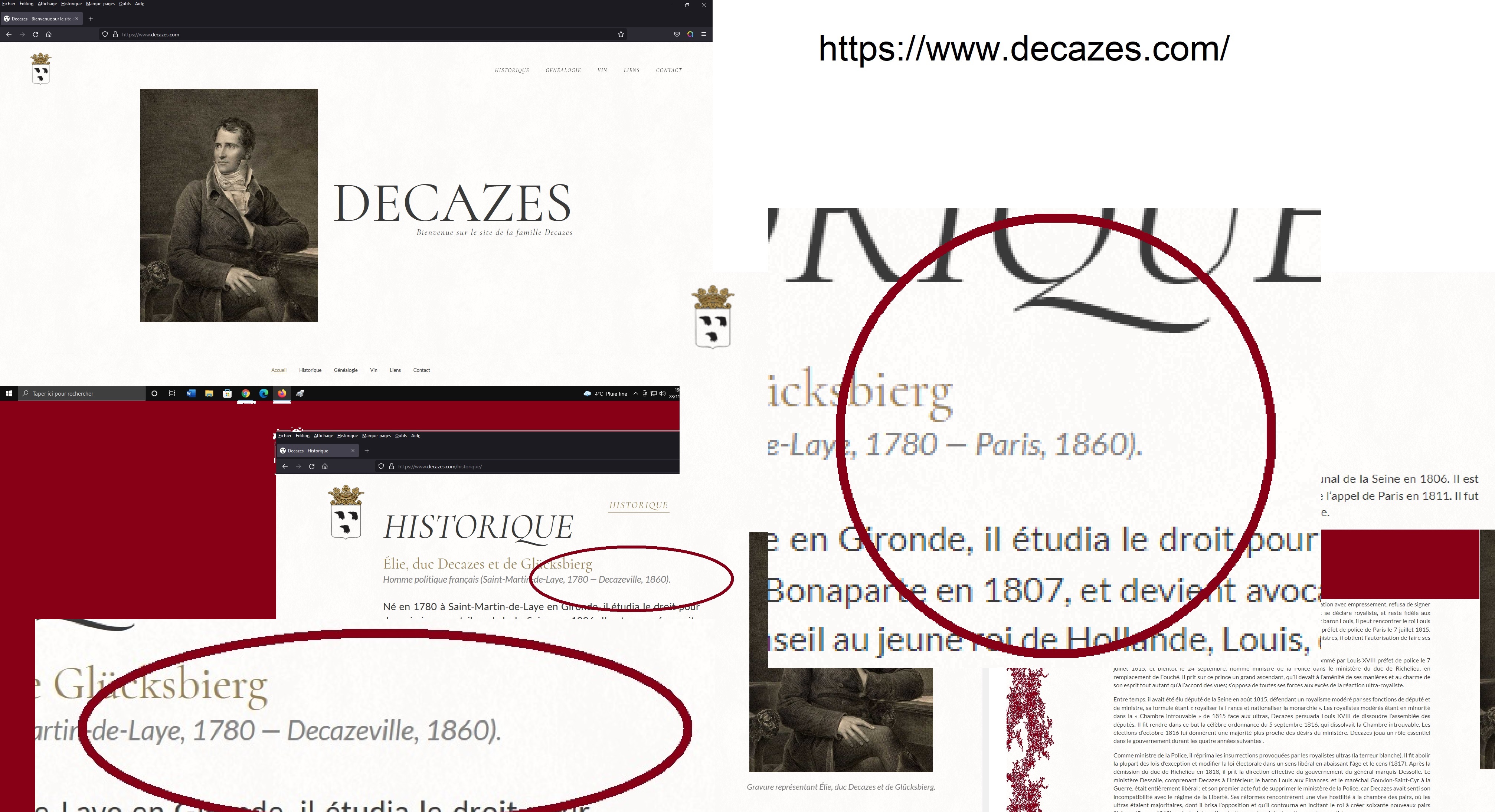

Monsieur, comte, duc de Glücksbierg,

duc Decazes...Decazeville

le

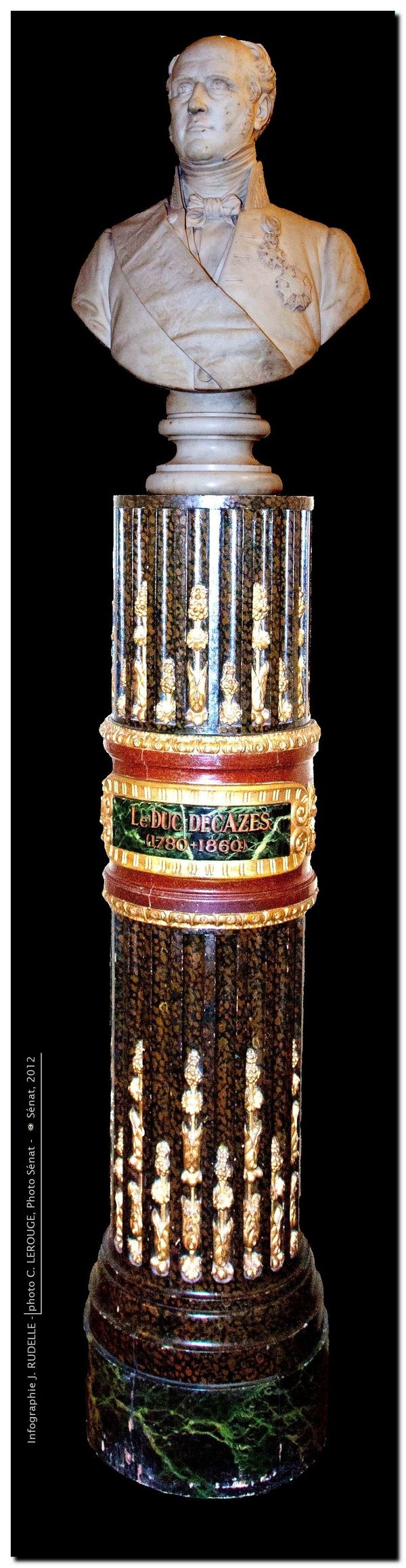

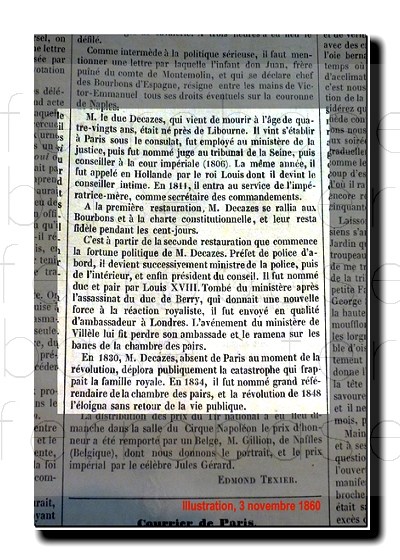

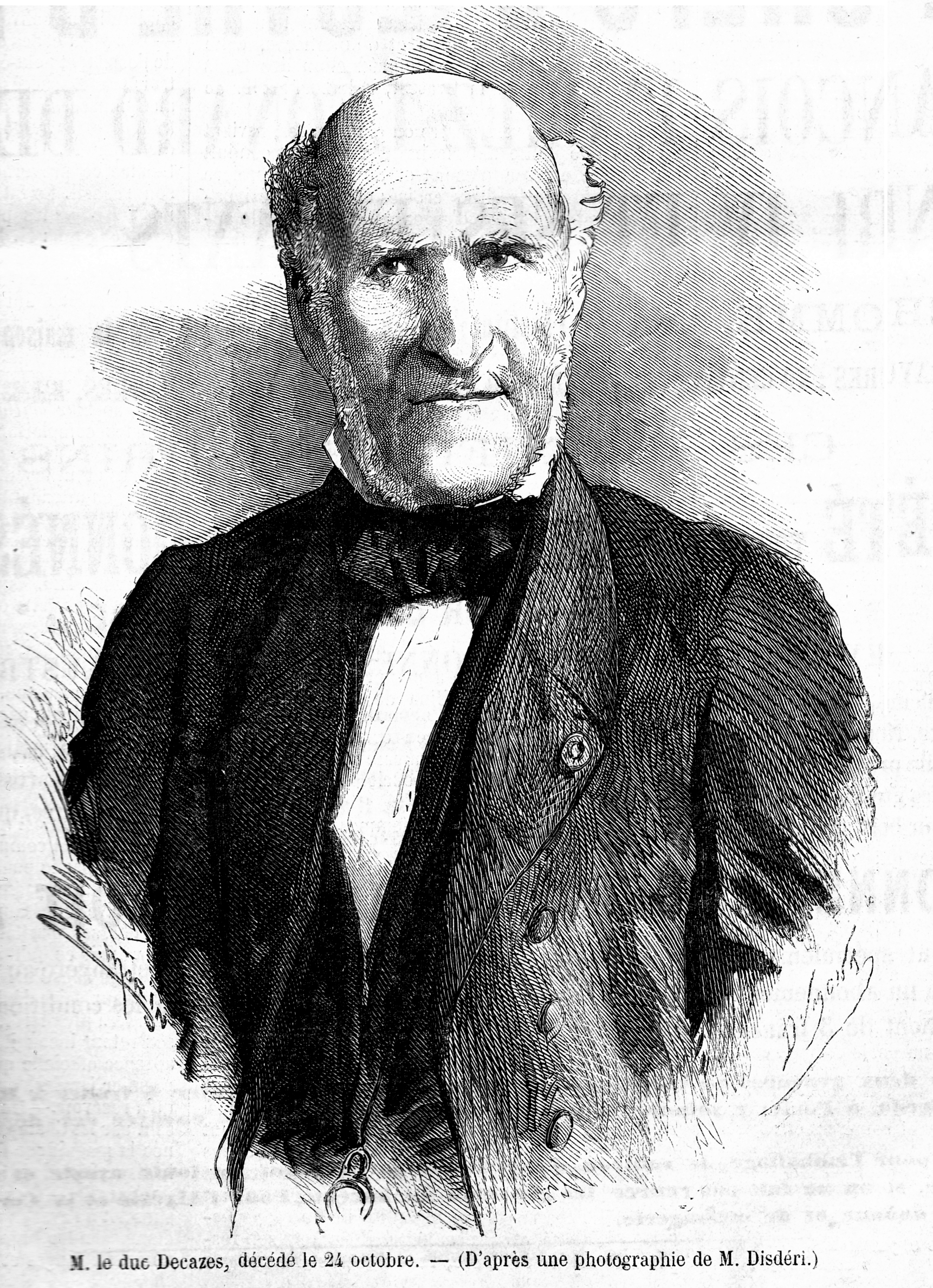

24 octobre 1860, disparaissait le duc

Decazes

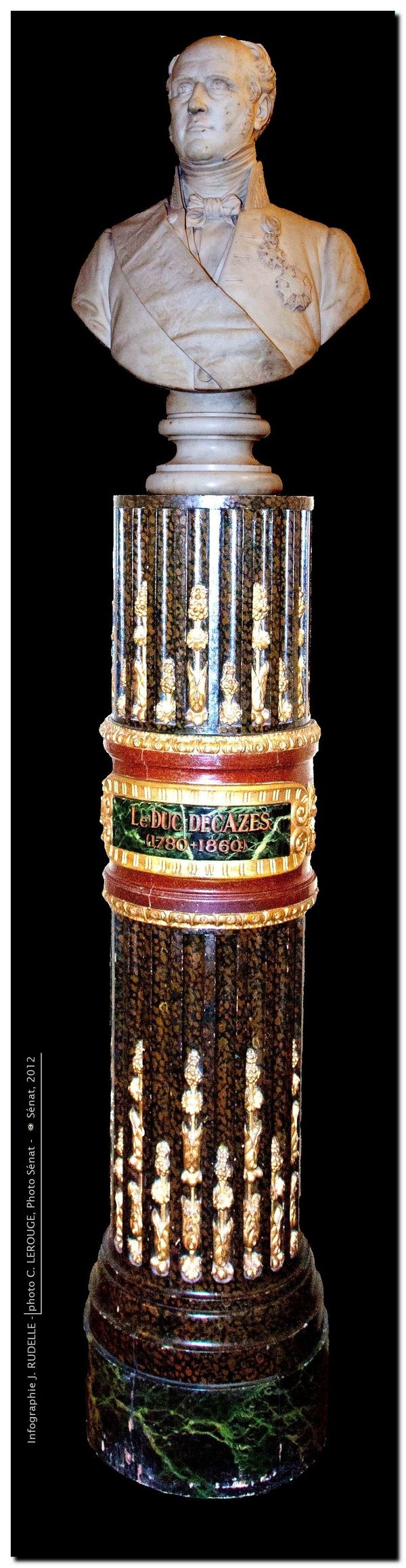

Jean-Louis

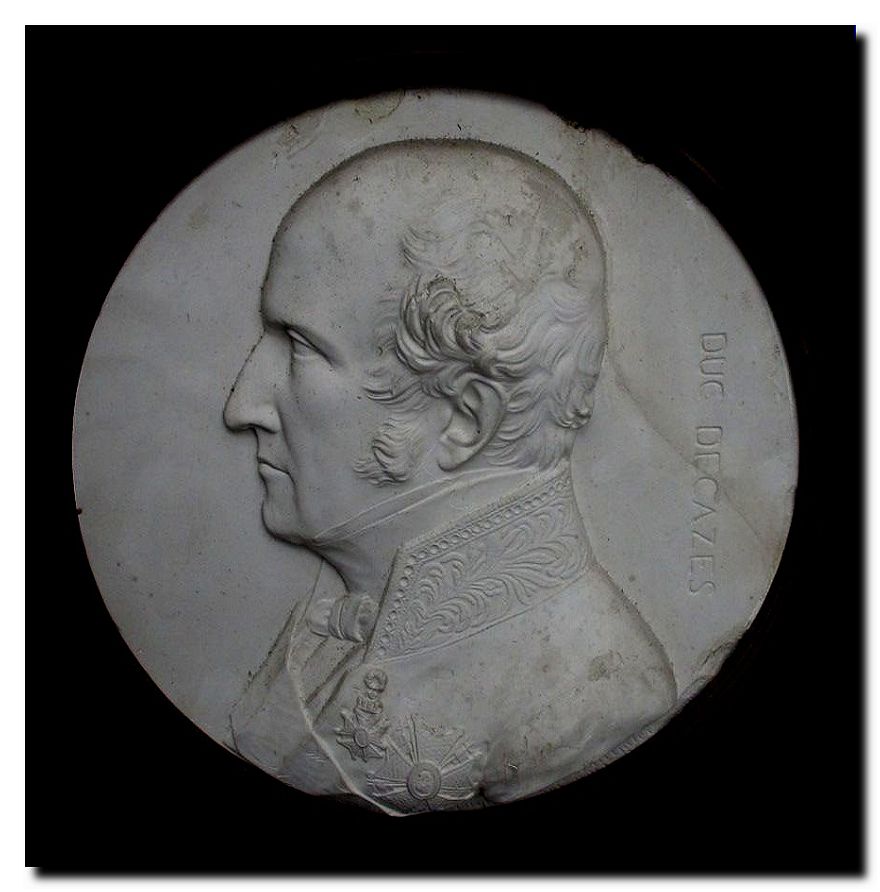

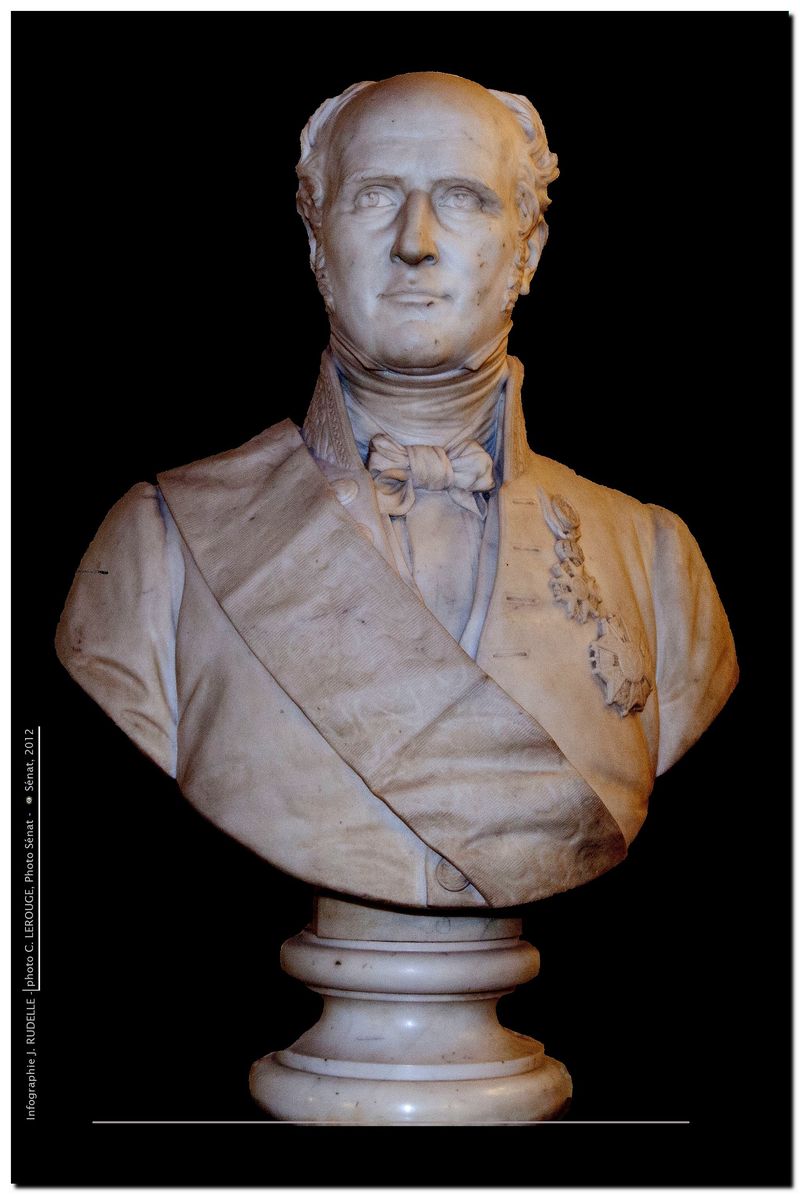

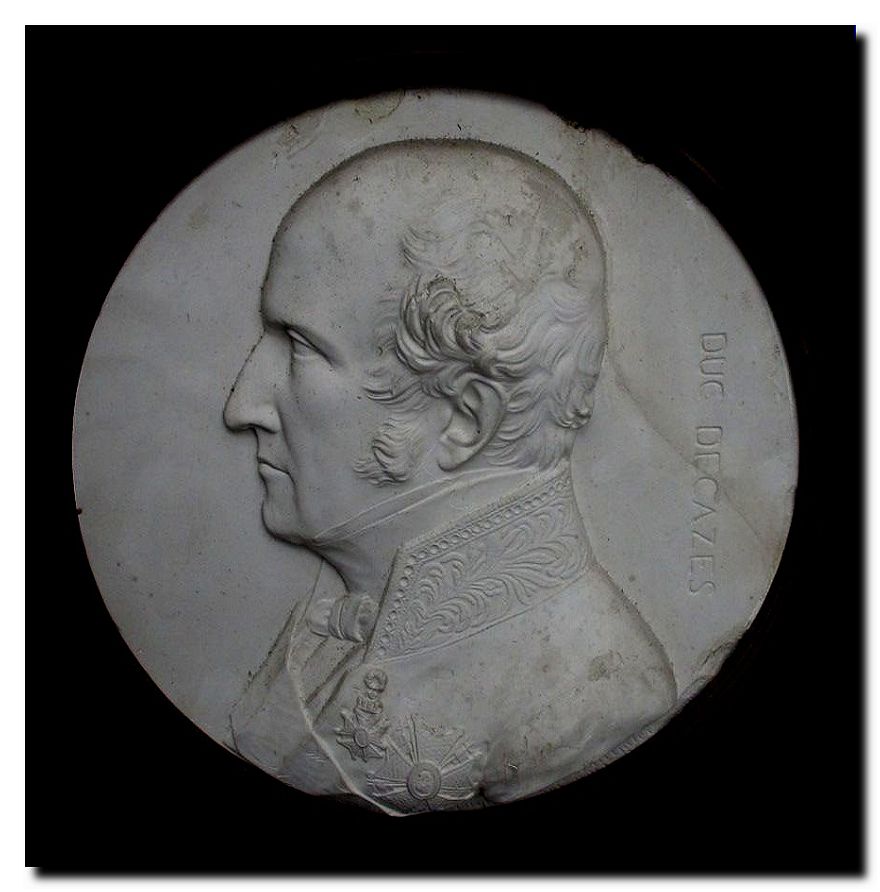

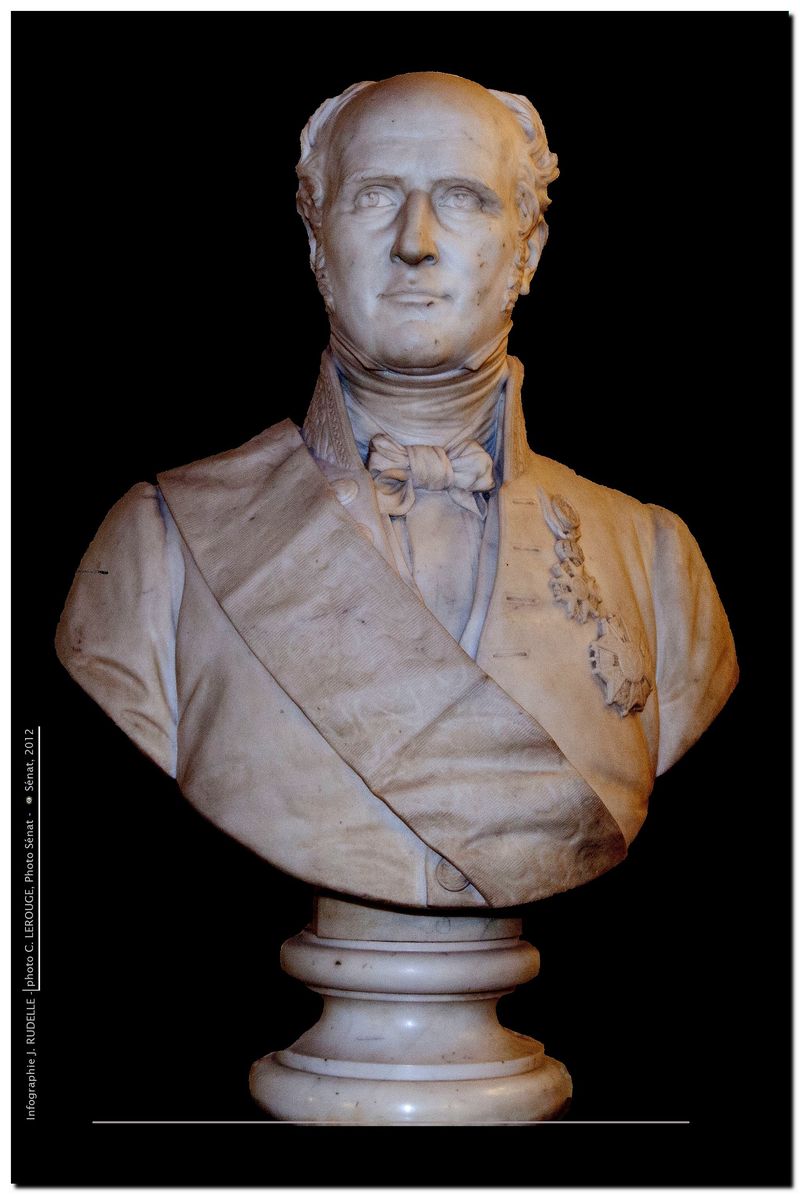

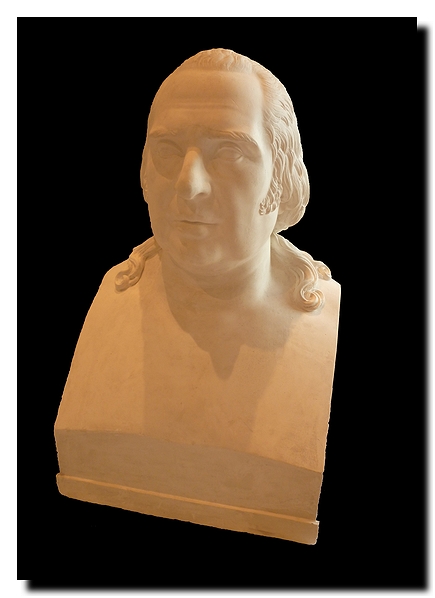

Nicolas JALEY

"

buste du duc Elie Decazes et

de Glucksburg "

plâtre

64

x 57 x 32,5 cm

Inv:

D.836.1.5

photographie

:

Jean-Christophe Garcia

droits

réservés, musée des

beaux-arts et d'archéologie de Libourne.

Infographie

Jean Rudelle

Jean-Louis

Nicolas JALEY

"

buste du duc Elie Decazes et

de Glucksburg "

plâtre

64

x 57 x 32,5 cm

Inv:

D.836.1.5

photographie

:

Jean-Christophe Garcia

droits

réservés, musée des

beaux-arts et d'archéologie de Libourne.

Infographie

Jean Rudelle

▲

comte puis duc...

et

ministre (ni comte ni duc), ▼

▲

comte puis duc...

et

ministre (ni comte ni duc), ▼

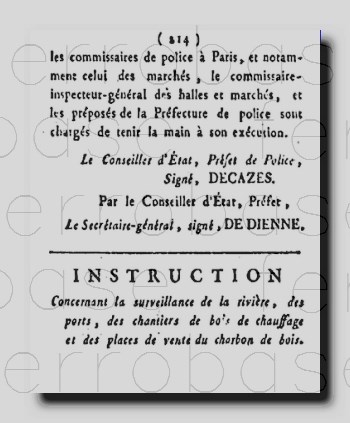

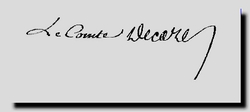

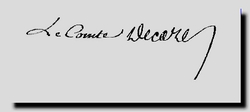

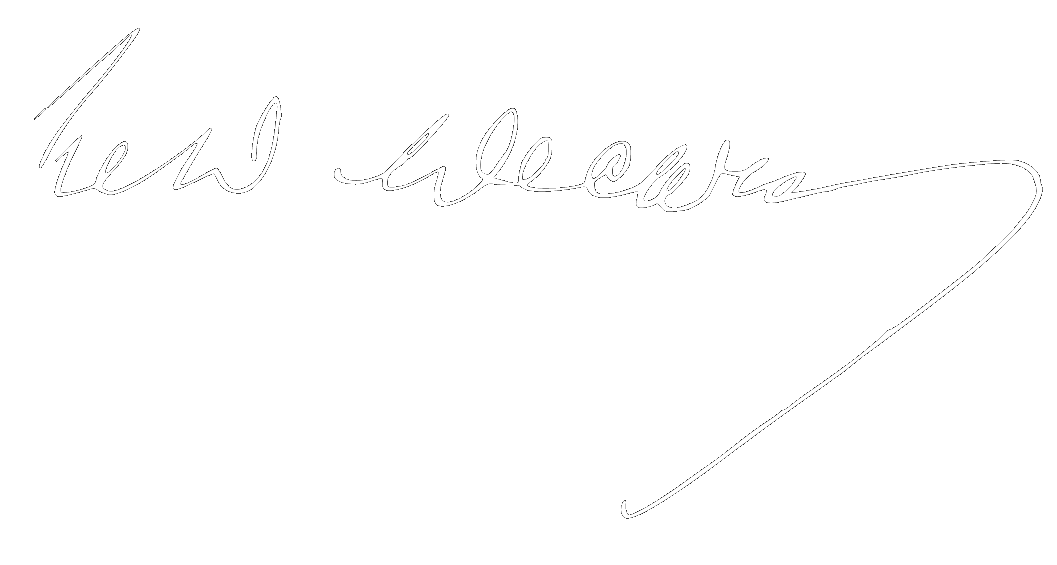

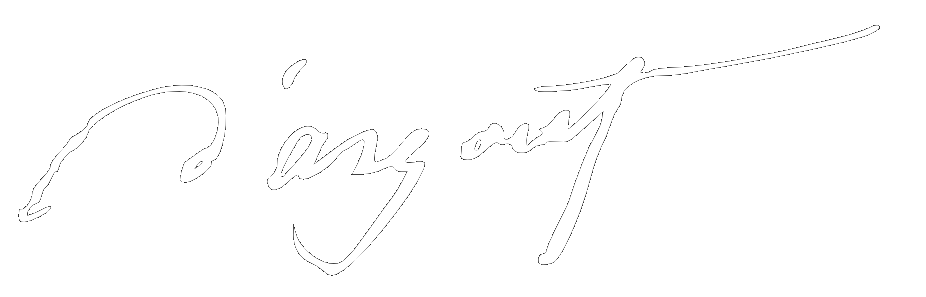

Petit

arrangement….

12

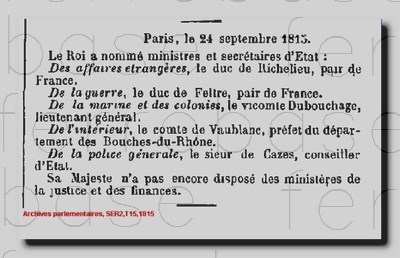

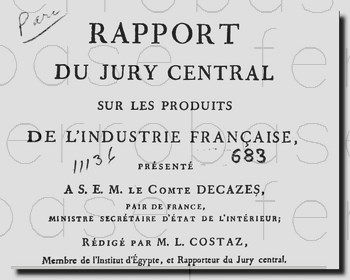

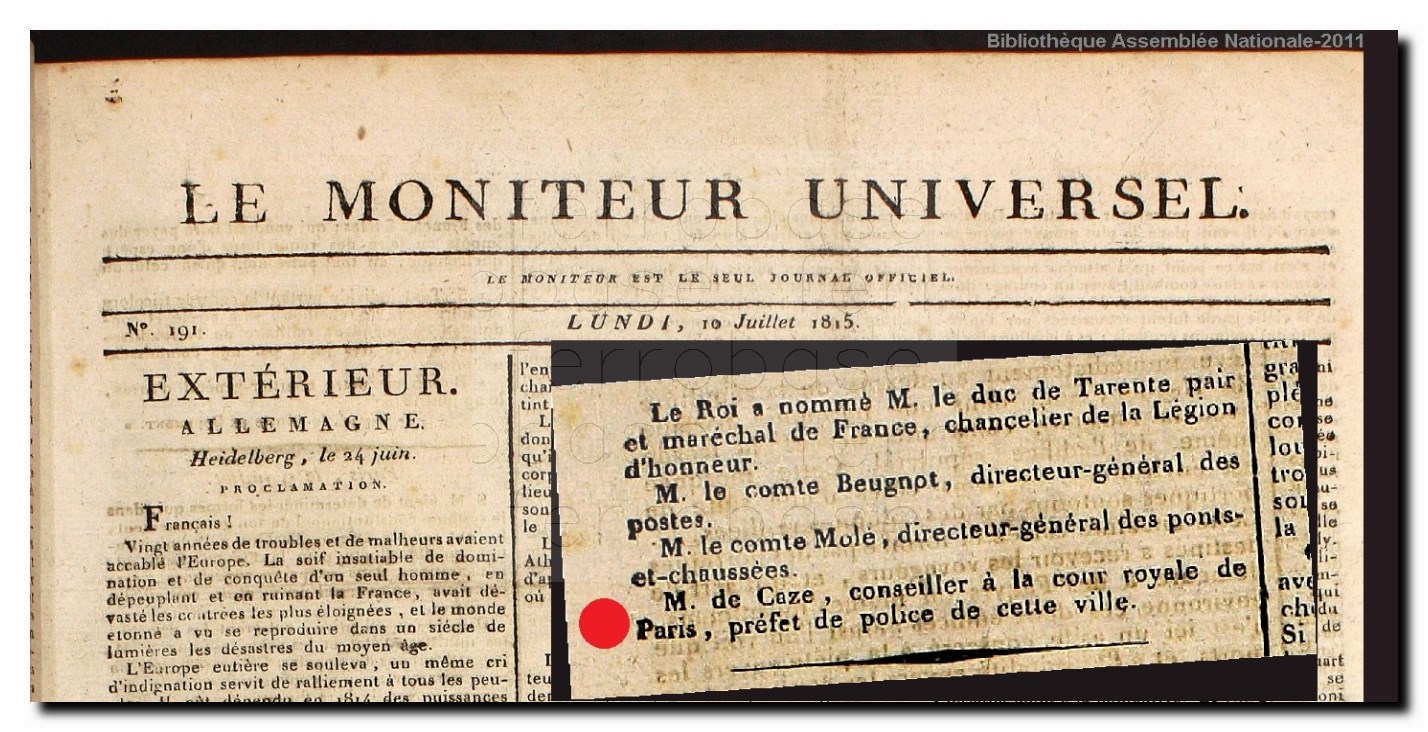

janvier 1816. Le tout nouveau Ministre Secrétaire d’Etat

au Département de la Police Générale, en fonction depuis un trimestre,

informe par un court billet son correspondant qu’il ne peut " officiellement

faire ce que demande M. le G(énér)al

Sarrazin…" mais qu’il pourra

peut-être arranger cette affaire "officieusement "

en demandant au

Gal de " passer

chez moi ". Cet arrangement nous vaut une signature

très inhabituelle et bien curieuse…de

Cazes pour Elie,

mais son frère Joseph pouvait pour sa part user de cette graphie.

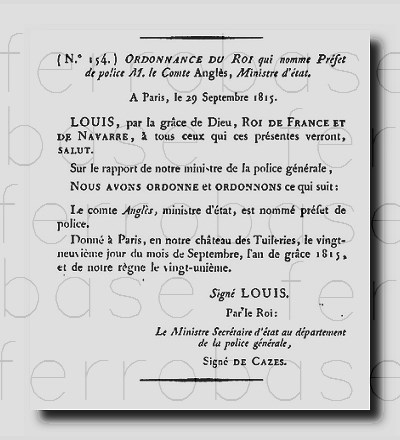

...et

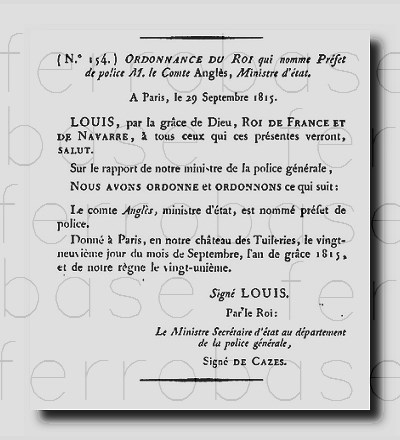

tout simplement ▼ Monsieur Decazes, en octobre 1815, jeune ministre

puis en 1816

et comte Decazes pour le Ministre (comte depuis le 27 janvier 1816)

▲

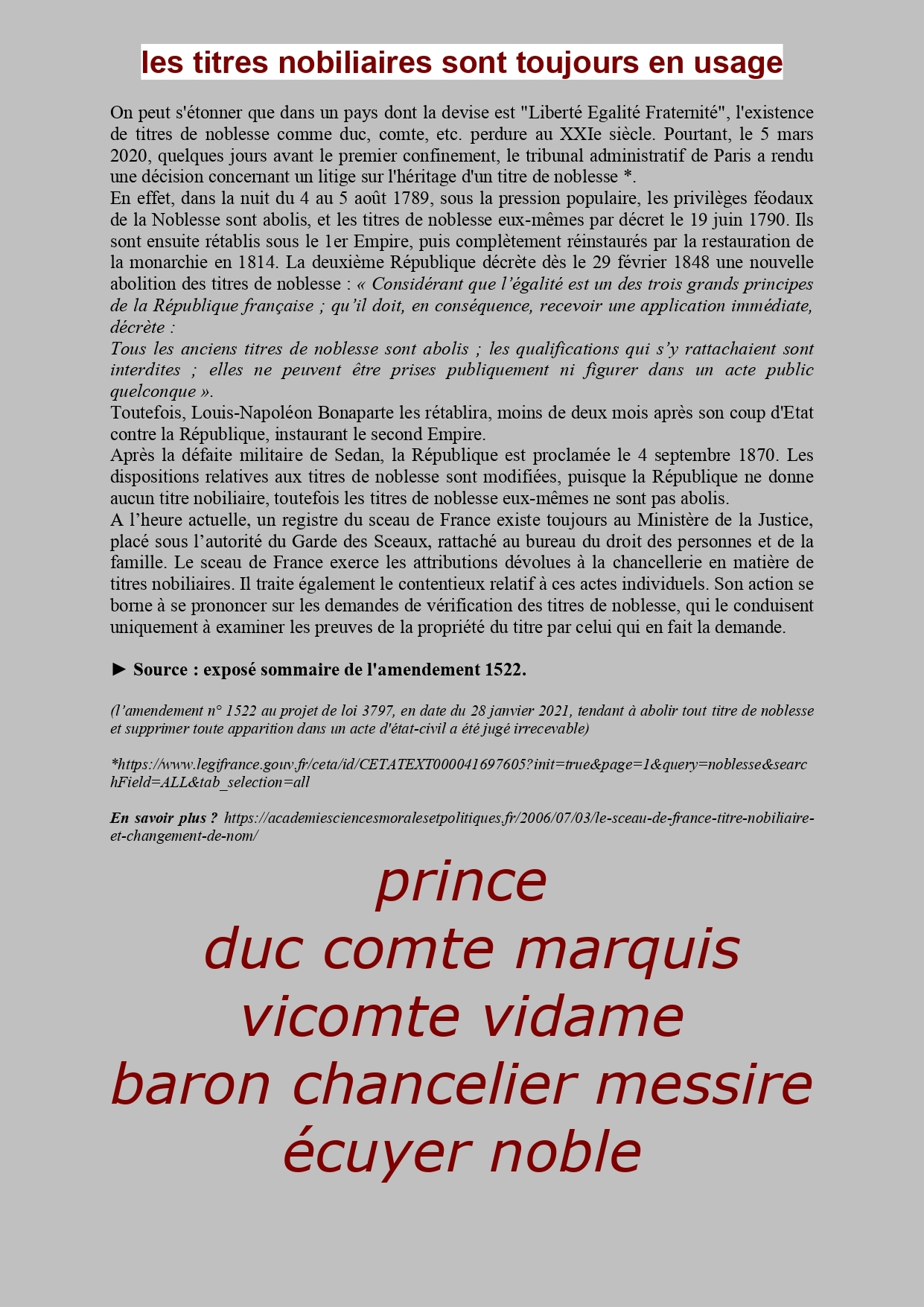

le saviez-vous ?

▲

le saviez-vous ?

clic

clic

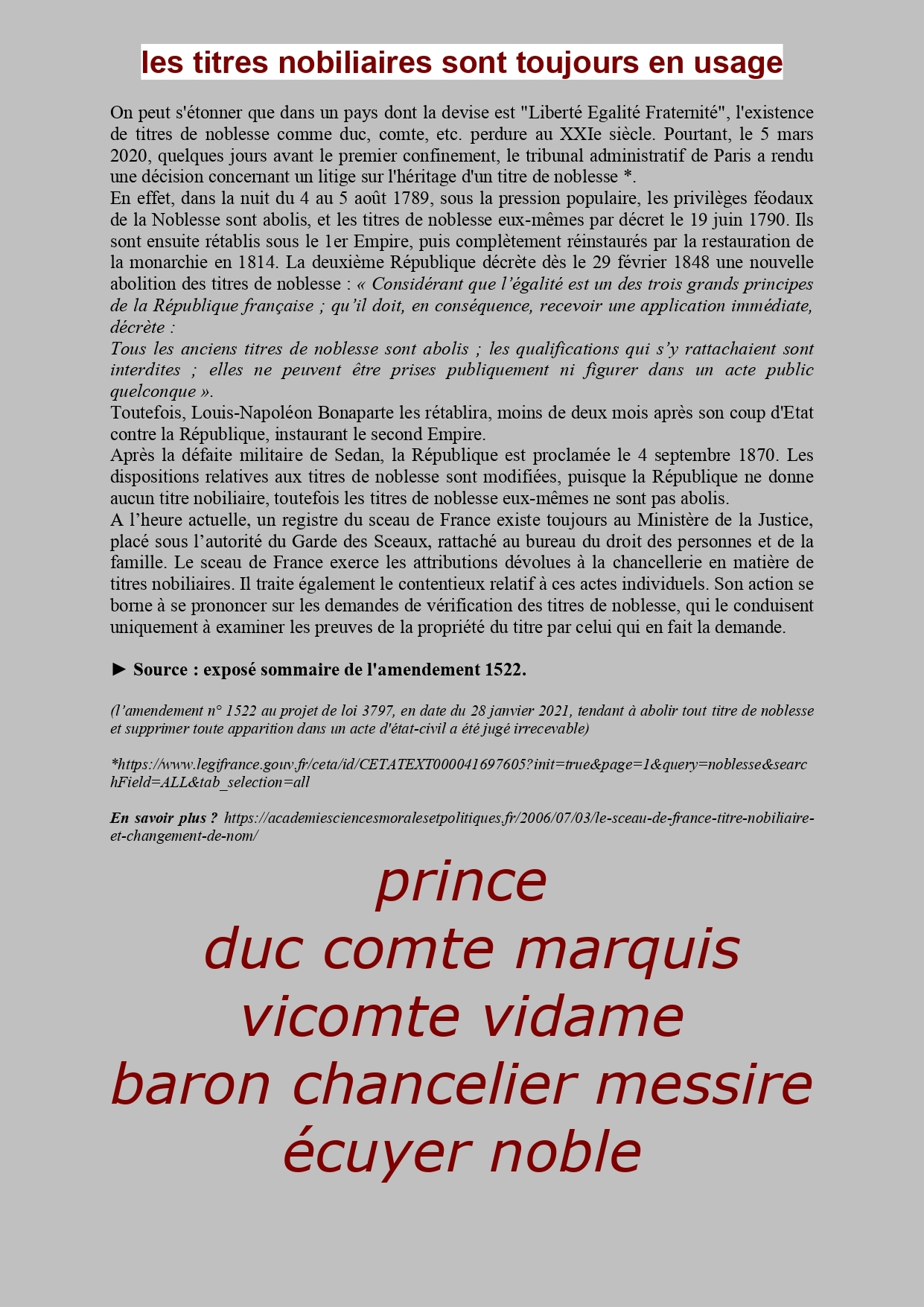

citation de l'Emile,

livre second, résume-t-elle la personalité du duc ?

Louis

XVIII, 5 francs, 1815

Cette pièce de 5 francs, en argent,

ici la version frappée à Rouen, commémore la première et la seconde

Restauration : la pièce est en effet fabriquée avant les Cent

Jours...puis après ! Louis XVIII, roi de France, est bien connu, mais

qui connaît alors Elie Decazes ? Il lui faudra, pour accéder à la

notoriété, attendre la seconde Restauration : en quelques semaines le

juge deviendra préfet, ministre, et confident du Roi...

Le graveur,

Tiolier, sera également quinze ans plus tard le graveur du jeton de

présence de la Société des Houillères, jeton à découvrir sur ce site,

chapitre 11

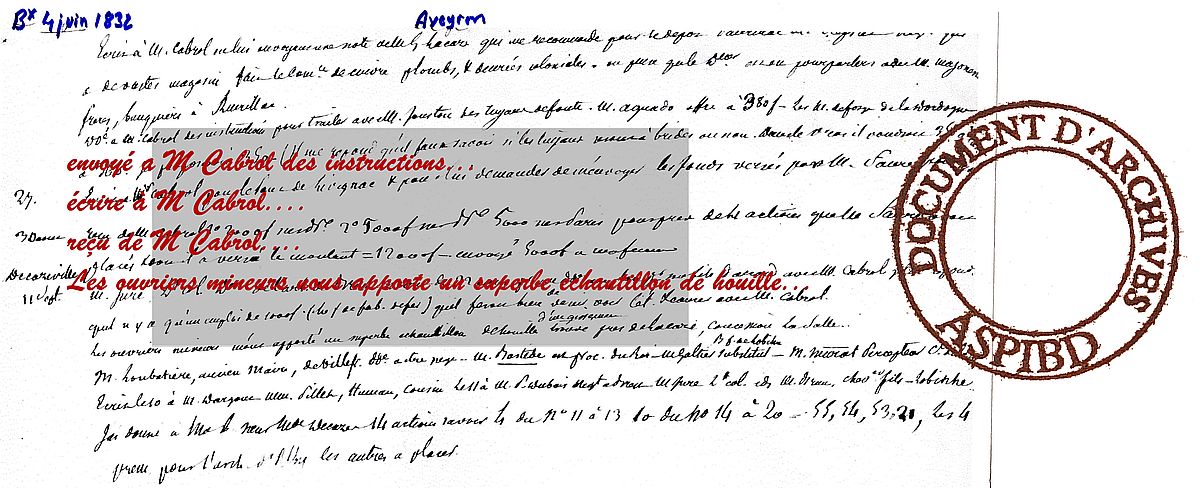

Le jeune préfet (il sera ministre le mois prochain) aura à gérer les tracas des troupes d'occupation...

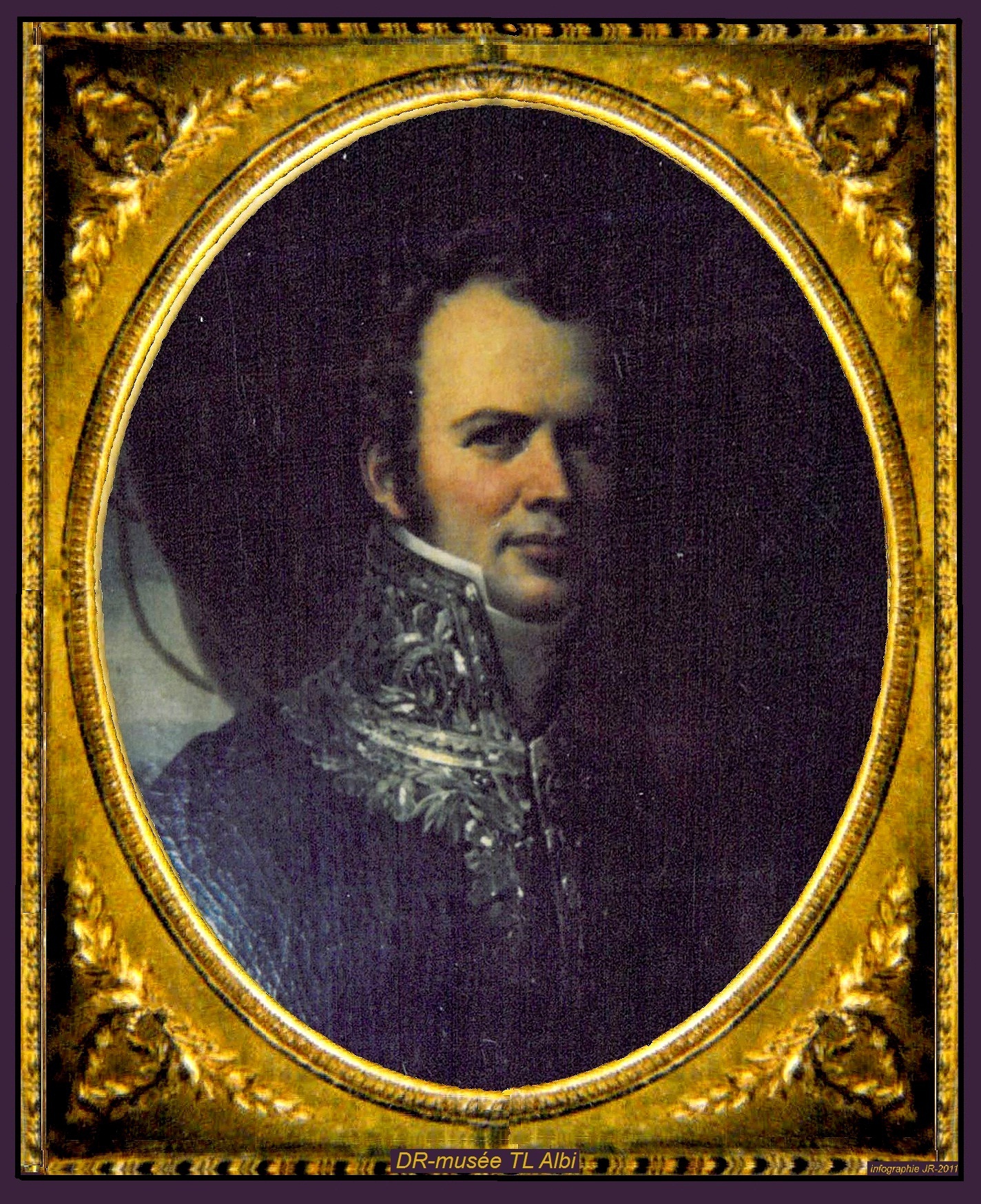

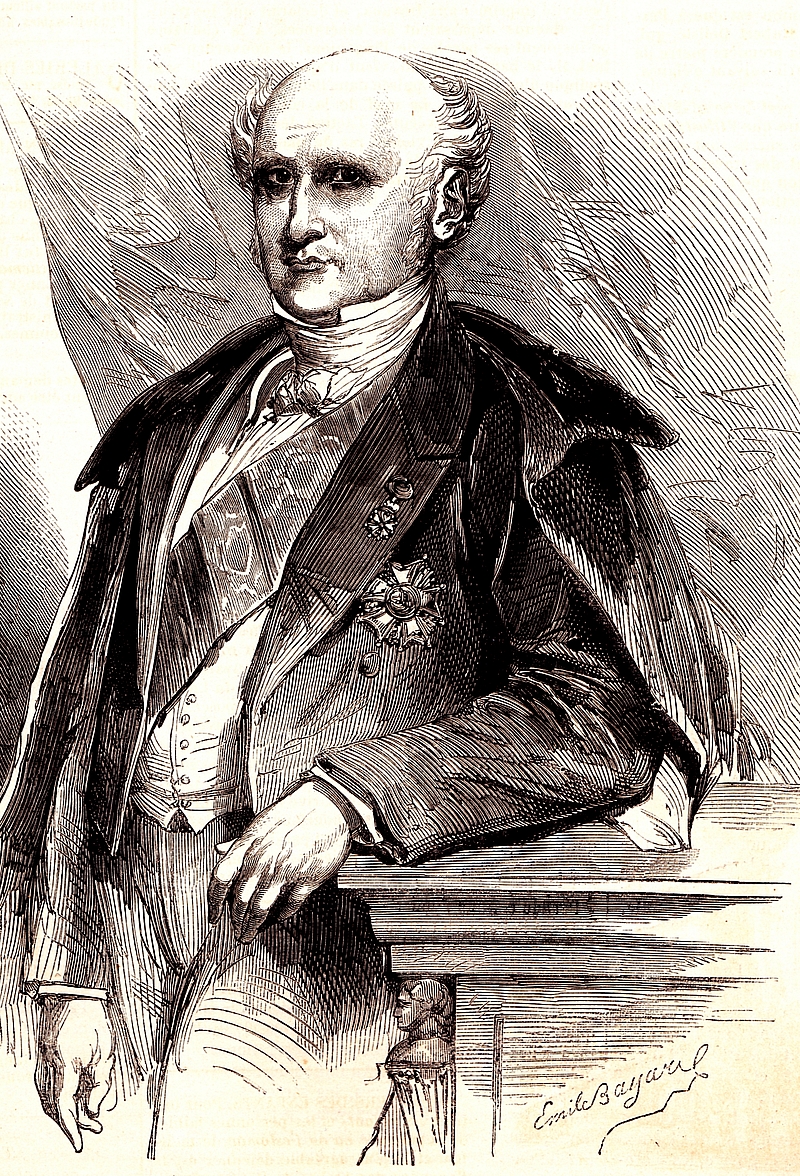

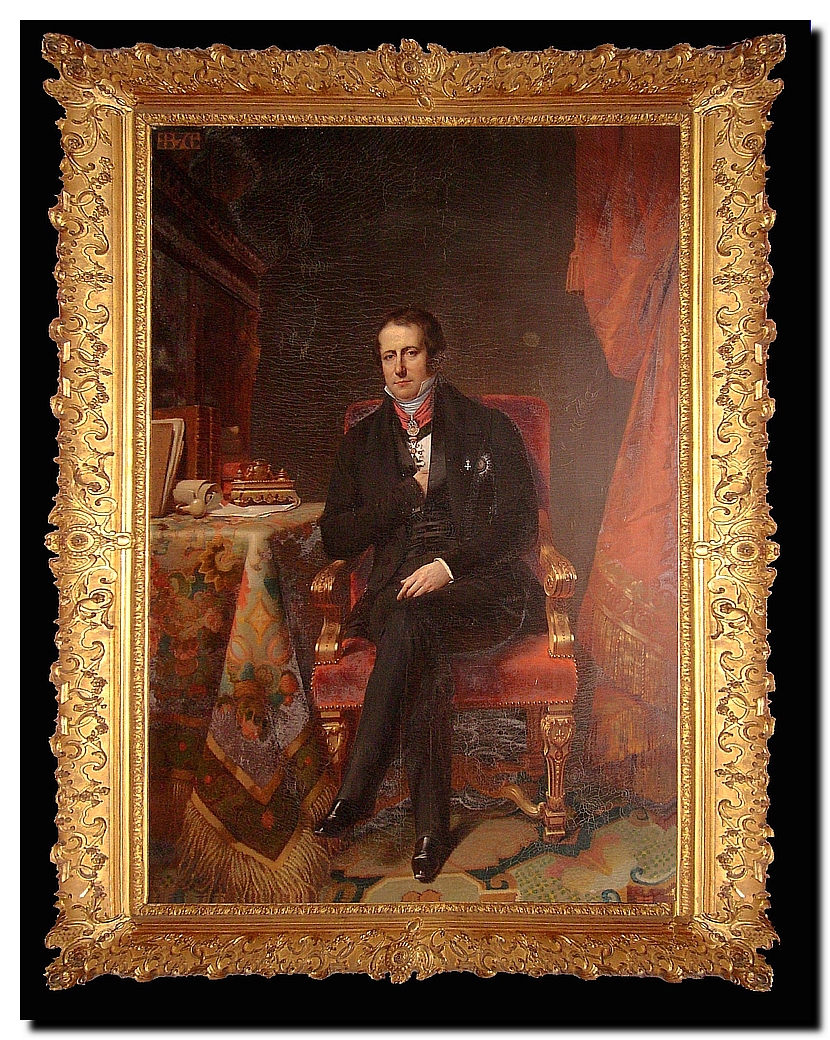

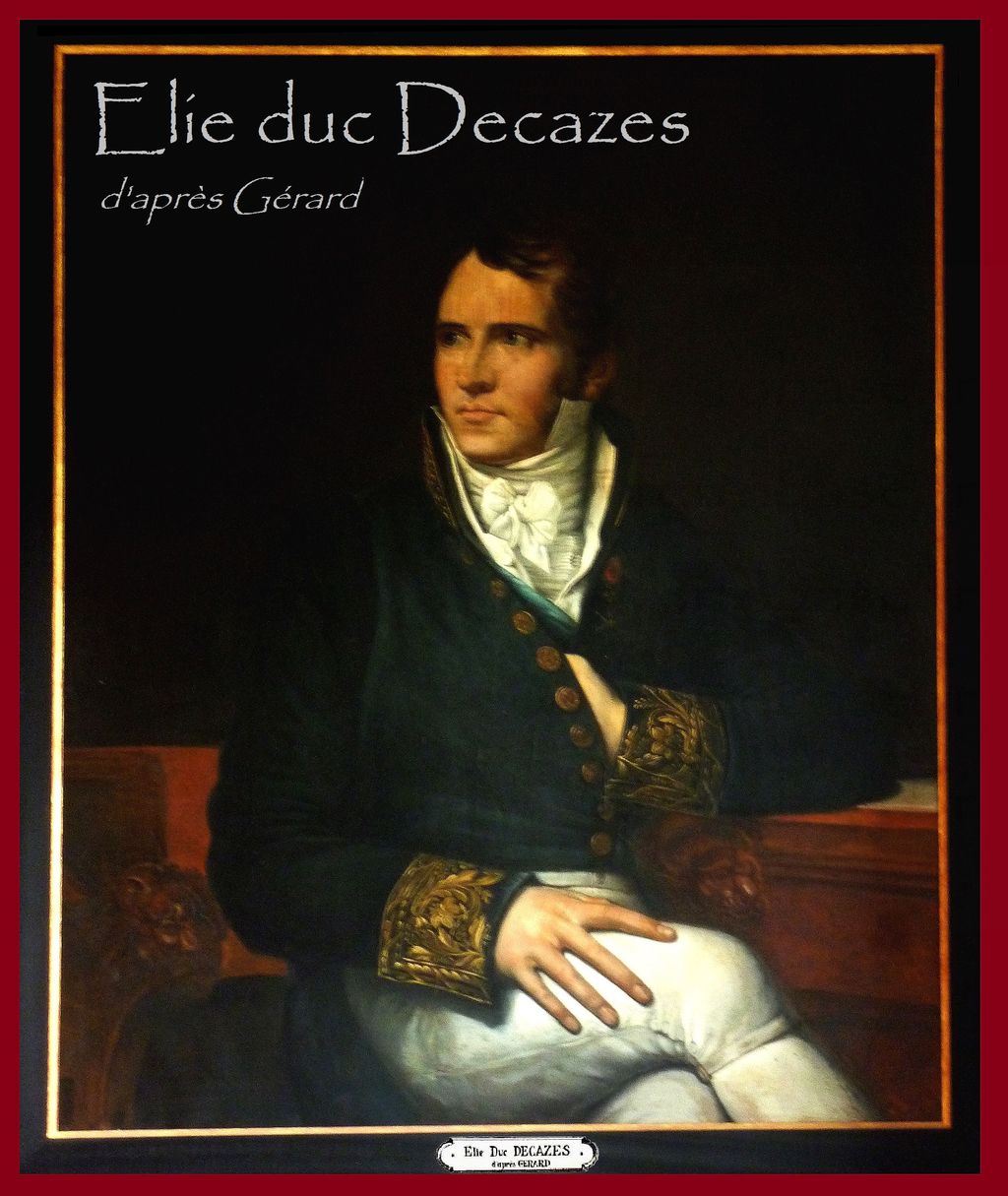

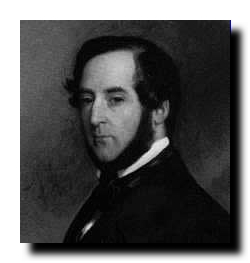

Elie

duc Decazes

coll.

part (photo et infographie JR)

Il existe de

multiples représentations du fondateur des Forges. Ce tableau, par un

peintre inconnu, est une copie d'un tableau de Gérard. La copie

cependant diffère par le costume : Elie Decazes, il n'est pas encore

duc au moment où l'original fut fait, porte sans doute ici un habit

officiel de député, ce qu'il fut jusqu'en 1816. Gérard, dans son

tableau le montrait en habit civil.

Rare, et élégant, papier à lettre, une

couronne de duc, D D...

Eglise de Bonzac. Vitrail, couronnes de duc et duc et pair

Eglise de Bonzac. Vitrail, couronnes de duc et duc et pair

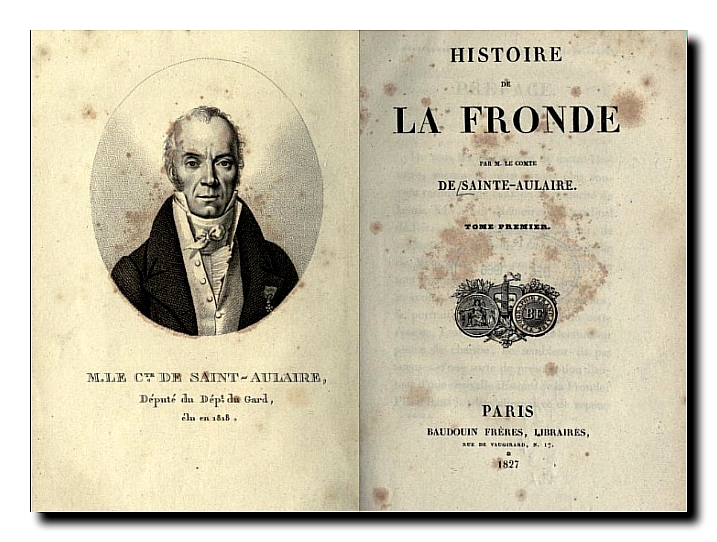

blasons familles Decazes (à gauche) et Saint-Aulaire (à droite)

(DR, publication 33910 Bonzacais, Facebook)

Comte, duc et duc,

tout cela, pour un même homme !

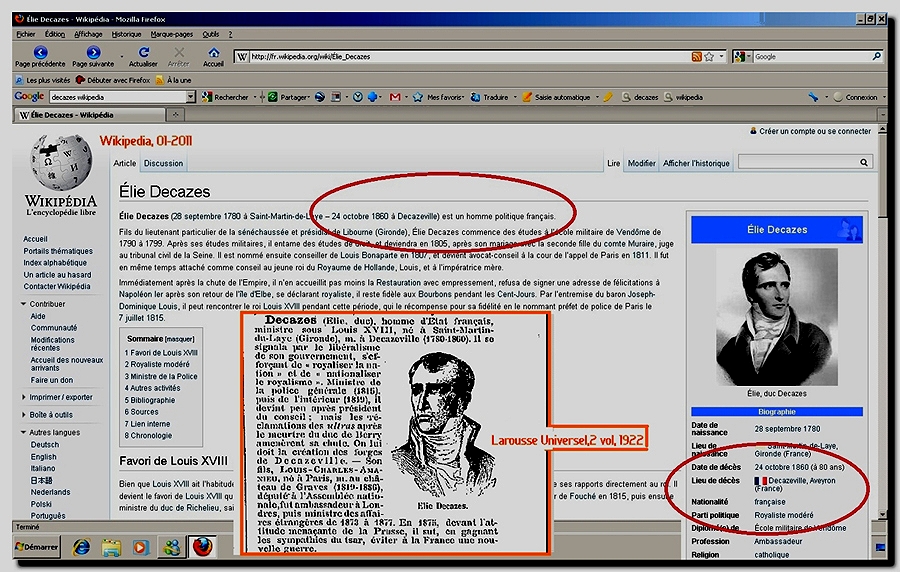

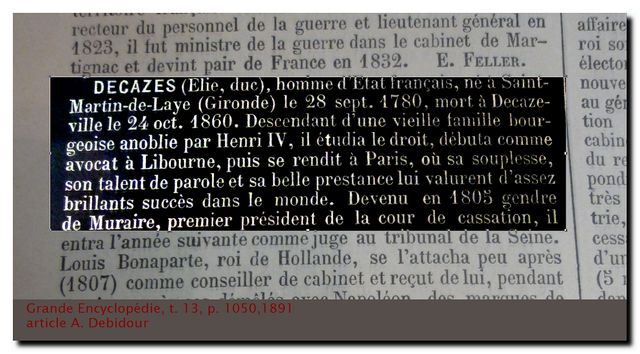

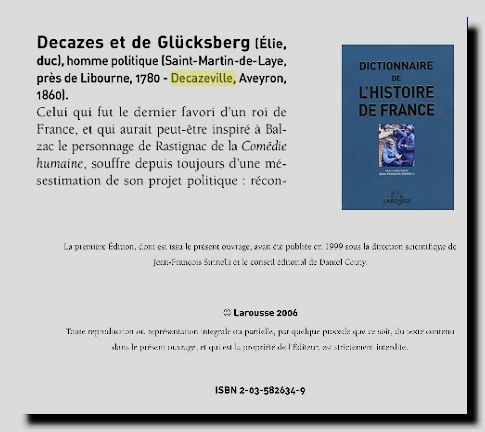

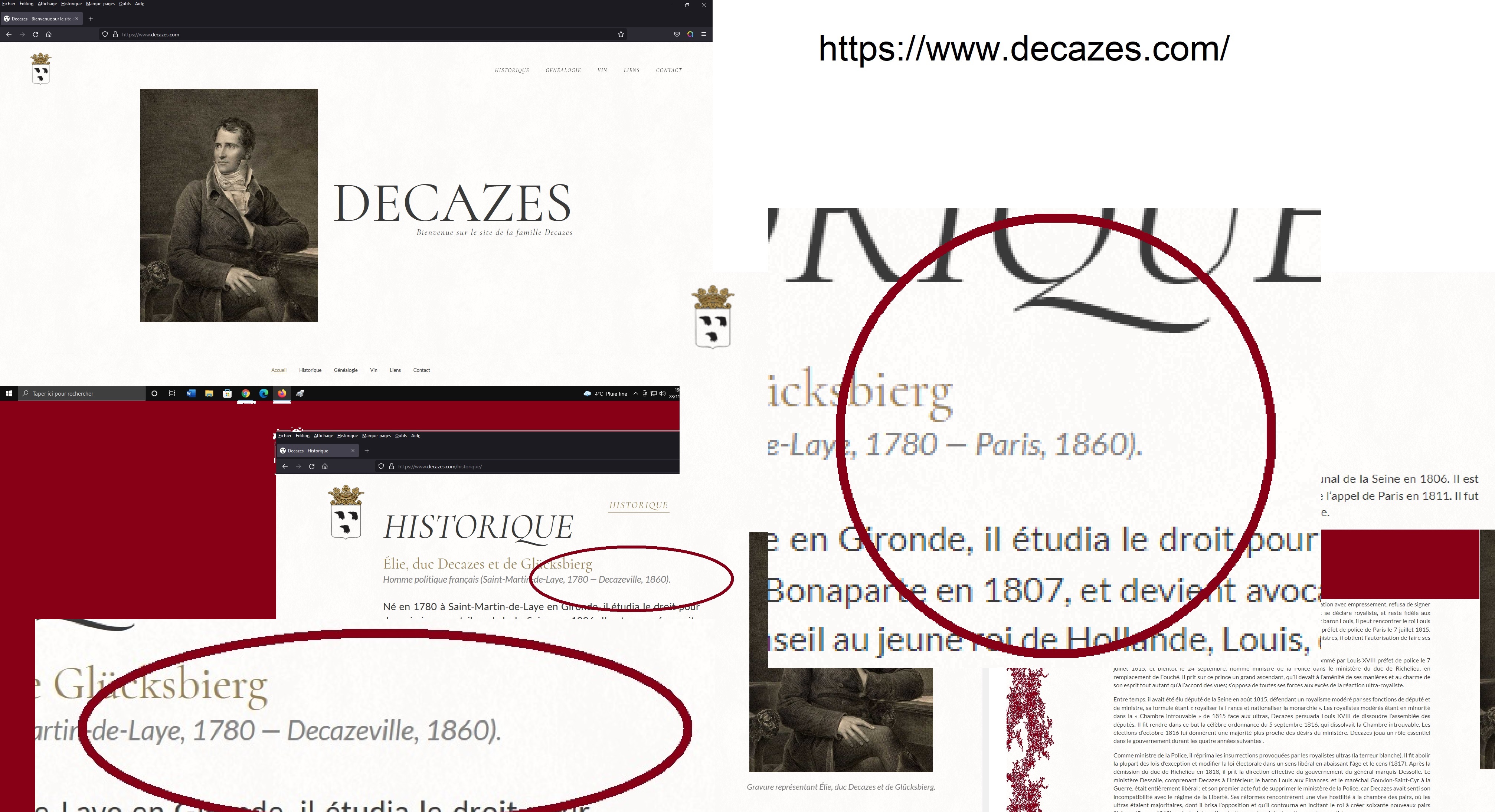

Comprendre qui était Monsieur Decazes n’est pas chose

facile ! Rarement nous aurons trouvé des descriptions, portraits

et biographies aussi contradictoires. Pour certains, le duc est

un travailleur laborieux ayant bien mérité de la patrie, pour d’autres

le sang est à ses pieds ! Pour tous, il ne laisse pas

indifférent ! Nous allons tenter de vous faire comprendre la

complexité du personnage. Nous aurons ainsi la possibilité de mieux

comprendre l'itinéraire qui le conduira à Decazeville : pourquoi ici,

pourquoi des mines, pourquoi lui ? Un hasard ? Non, absolument pas ! Et

il n'était pas seul...

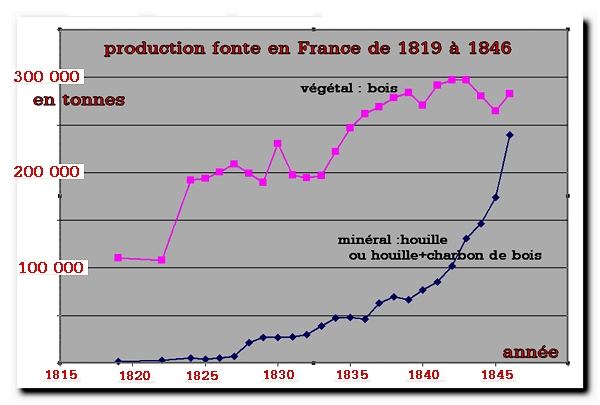

Cette histoire est donc passablement compliquée. L'époque ne facilite

pas les choses, près de quarante ans de révolution avant de voir une

accalmie, et une autre révolution, industrielle celle là, qui vient

imposer ses éléments.

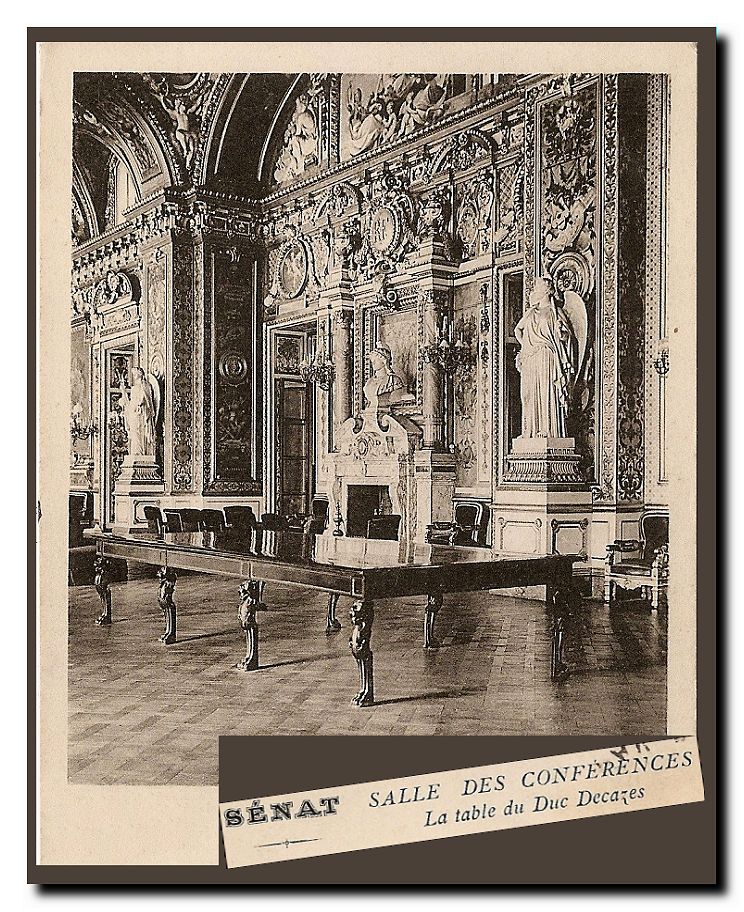

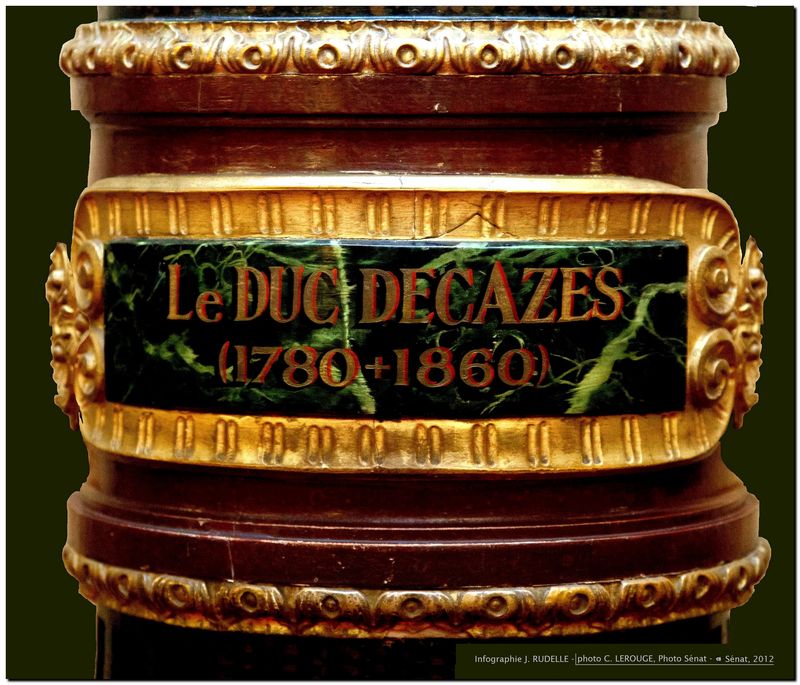

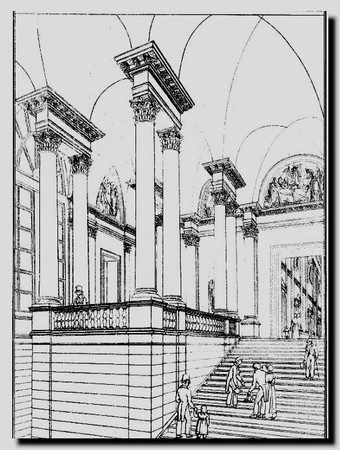

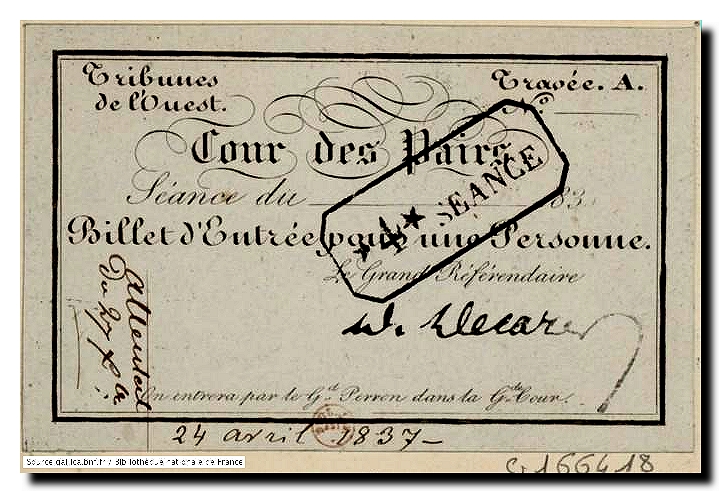

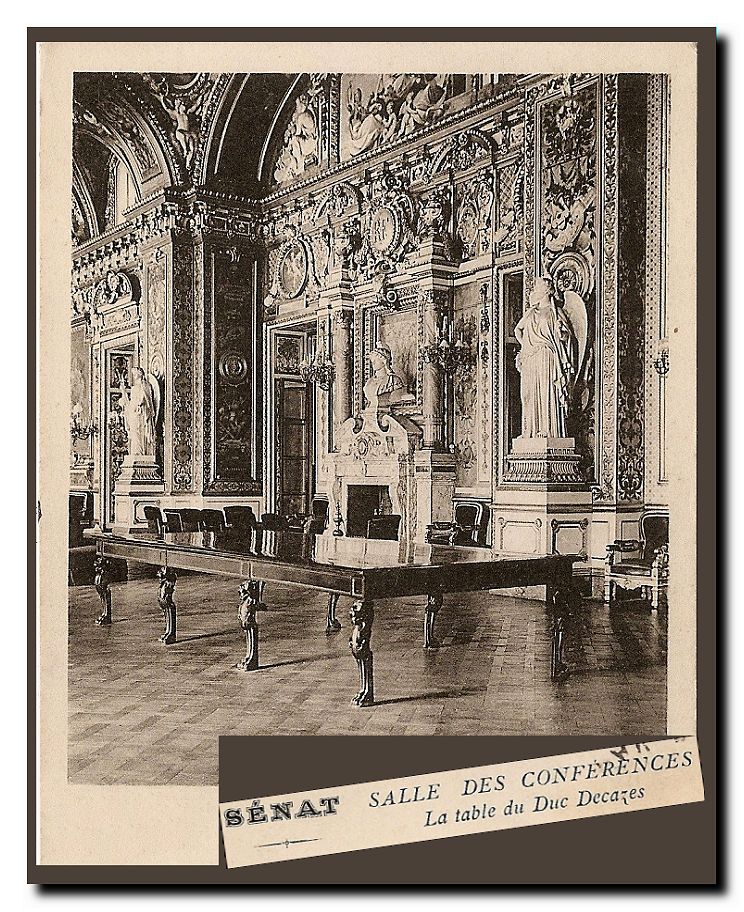

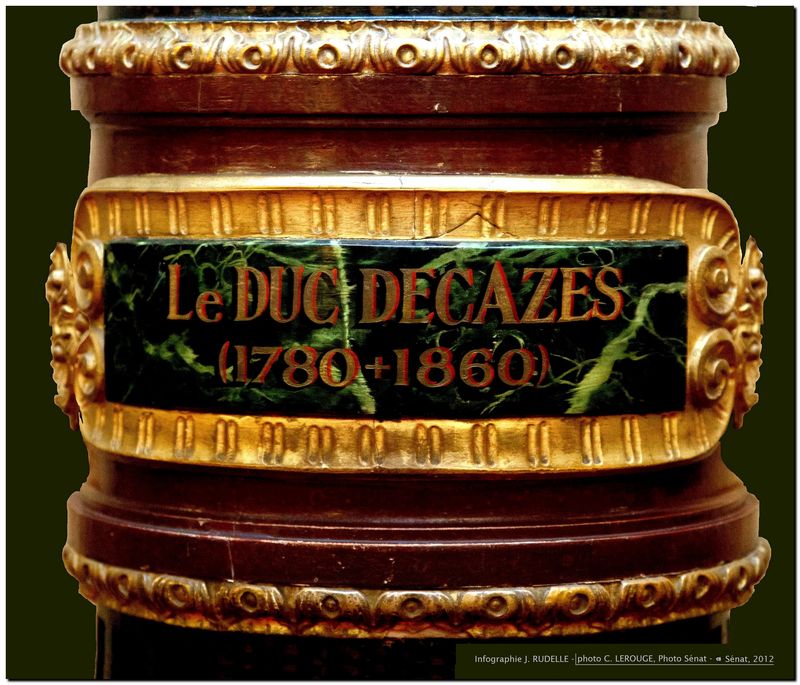

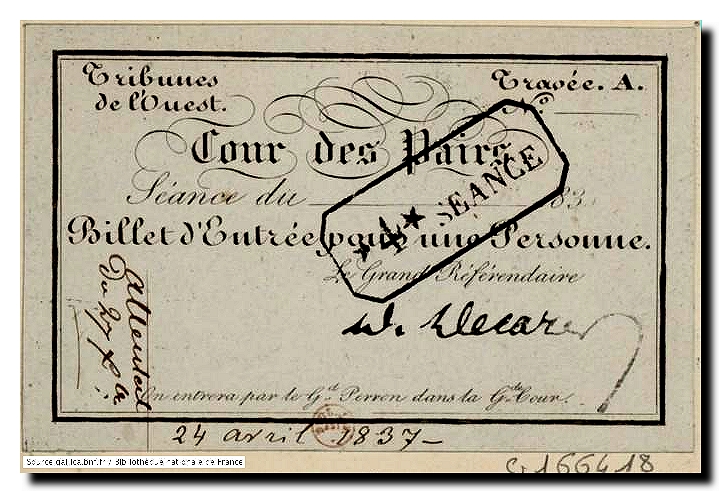

Le

duc Decazes, pair de France, sera nommé Grand

Référendaire de la Chambre des pairs. Cette haute

fonction est sûrement à l'origine de la présence de

son buste, par Gustave Crauk, dans la galerie des Bustes du

Sénat.

Photographies

C. Lerouge,

Photo Sénat, Copyright Sénat-2012

Infographies

JR

Prélude, avertissement, est-ce bien

nécessaire ?

Pour les plus jeunes, les moins

jeunes, les Decazevillois, les Rouergats, les estrangers et les curieux..

Il est possible que la lecture des pages suivantes soit une véritable

surprise, elle l'a été pour nous quand nous les avons écrites !

L'époque qui nous intéresse, 1815-1825, vient après des "évènements"

violents : révolution, guerres diverses...et ceux qui furent les

acteurs de ces évènements ont des personnalités hors du commun, mêmes

si elles sont très différentes les unes des autres. Il n'était pas

d'usage pour eux de cacher les faits et les mots et écrits sont le

reflet

de cette violence, qui ne sera pas, y compris pendant la période

Decazes, que verbale. Il est important de garder cet aspect de la

situation en tête, pour conserver un peu de recul devant ces

textes. Extravagants ? Outranciers ? Et donc à rejeter ? Chacun

se

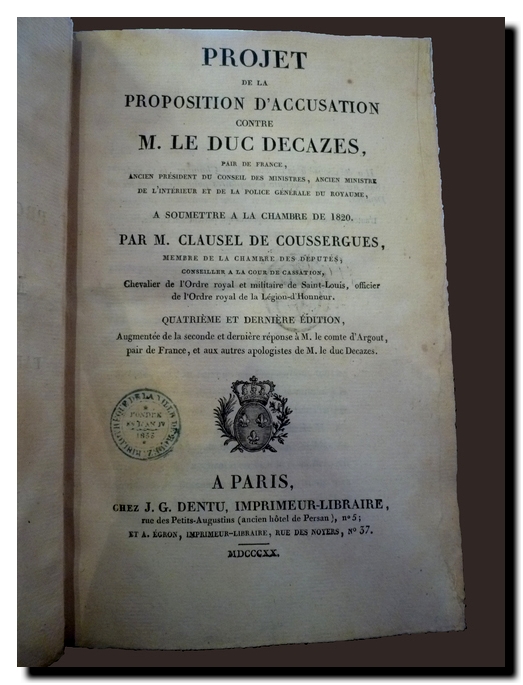

fera son idée...Si nous avons par exemple cité M. Clausel de

Coussergues, ce n'est pas pour son propos plus qu'enflammé : le roi

Louis XVIII a entendu son Cri,

il y a répondu dans ses lettres au

comte, c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts

des uns et des autres ne sont pas seulement politiques, et ce n'est

pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le

pouvoir, ou les pouvoirs.

Pour certains, comme Chateaubriand, sa

fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en apportant sa

notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases

couperets. Pour d'autres, venant d'intégrer la noblesse, au

hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés,

il est important de consolider l'ascension sociale, et les propos

tenus à la Chambre des Députés, ou à la Chambre Haute, ne sont

pas sans importance et sans effet. Le caractère qui peut

apparaître excessif des propos trouve aussi une justification dans la

liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,

pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit

beaucoup, hommes comme femmes. Il est possible que de nos jours, les

mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes

termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages,

va se trouver placé aux toutes premières places, après

Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les

écueils de l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les

oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette personnalité ;

venu il y a peu, dix ans à peine, de sa Gironde natale, il sera

l'un des plus puissants personnages durant ces années de Restauration.

Comprendre

pourquoi il consacrera une grande part de sa fortune, vers 1820-1825

aux mines du Rouergue est notre seul objectif.

Il est possible que la lecture des pages suivantes soit une véritable

surprise, elle l'a été pour nous quand nous les avons écrites !

L'époque qui nous intéresse, 1815-1825, vient après des "évènements"

violents : révolution, guerres diverses...et ceux qui furent les

acteurs de ces évènements ont des personnalités hors du commun, mêmes

si elles sont très différentes les unes des autres. Il n'était pas

d'usage pour eux de cacher les faits et les mots et écrits sont le

reflet

de cette violence, qui ne sera pas, y compris pendant la période

Decazes, que verbale. Il est important de garder cet aspect de la

situation en tête, pour conserver un peu de recul devant ces

textes. Extravagants ? Outranciers ? Et donc à rejeter ? Chacun

se

fera son idée...Si nous avons par exemple cité M. Clausel de

Coussergues, ce n'est pas pour son propos plus qu'enflammé : le roi

Louis XVIII a entendu son Cri,

il y a répondu dans ses lettres au

comte, c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts

des uns et des autres ne sont pas seulement politiques, et ce n'est

pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le

pouvoir, ou les pouvoirs.

Pour certains, comme Chateaubriand, sa

fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en apportant sa

notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases

couperets. Pour d'autres, venant d'intégrer la noblesse, au

hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés,

il est important de consolider l'ascension sociale, et les propos

tenus à la Chambre des Députés, ou à la Chambre Haute, ne sont

pas sans importance et sans effet. Le caractère qui peut

apparaître excessif des propos trouve aussi une justification dans la

liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,

pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit

beaucoup, hommes comme femmes. Il est possible que de nos jours, les

mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes

termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages,

va se trouver placé aux toutes premières places, après

Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les

écueils de l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les

oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette personnalité ;

venu il y a peu, dix ans à peine, de sa Gironde natale, il sera

l'un des plus puissants personnages durant ces années de Restauration.

Comprendre

pourquoi il consacrera une grande part de sa fortune, vers 1820-1825

aux mines du Rouergue est notre seul objectif.

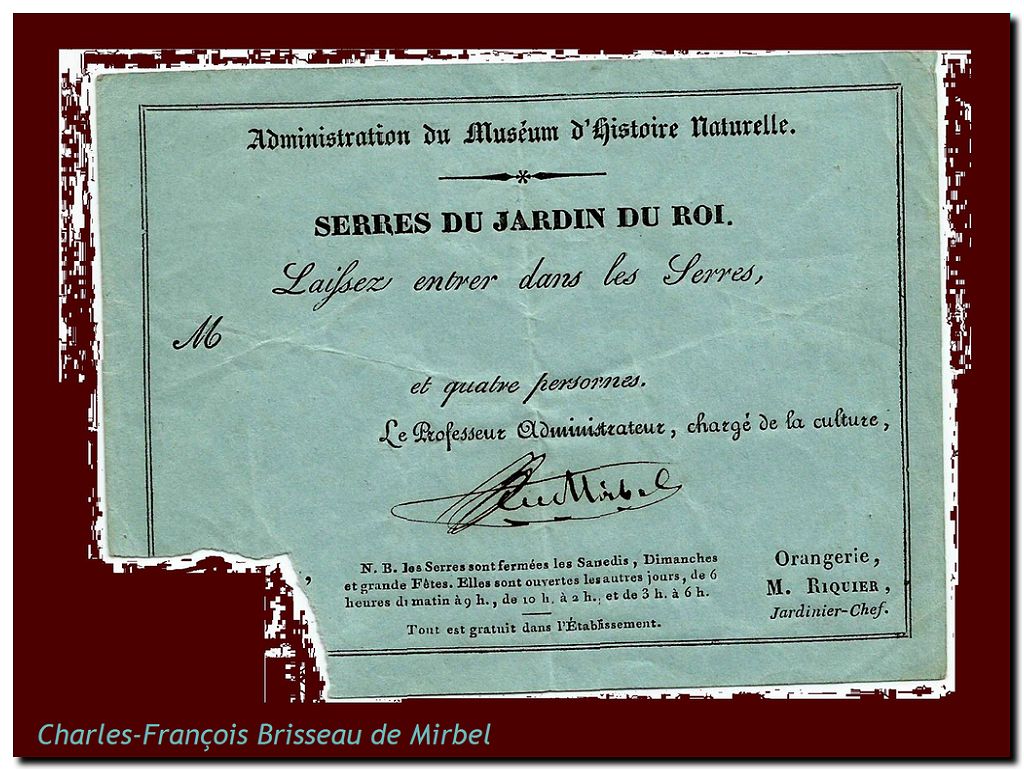

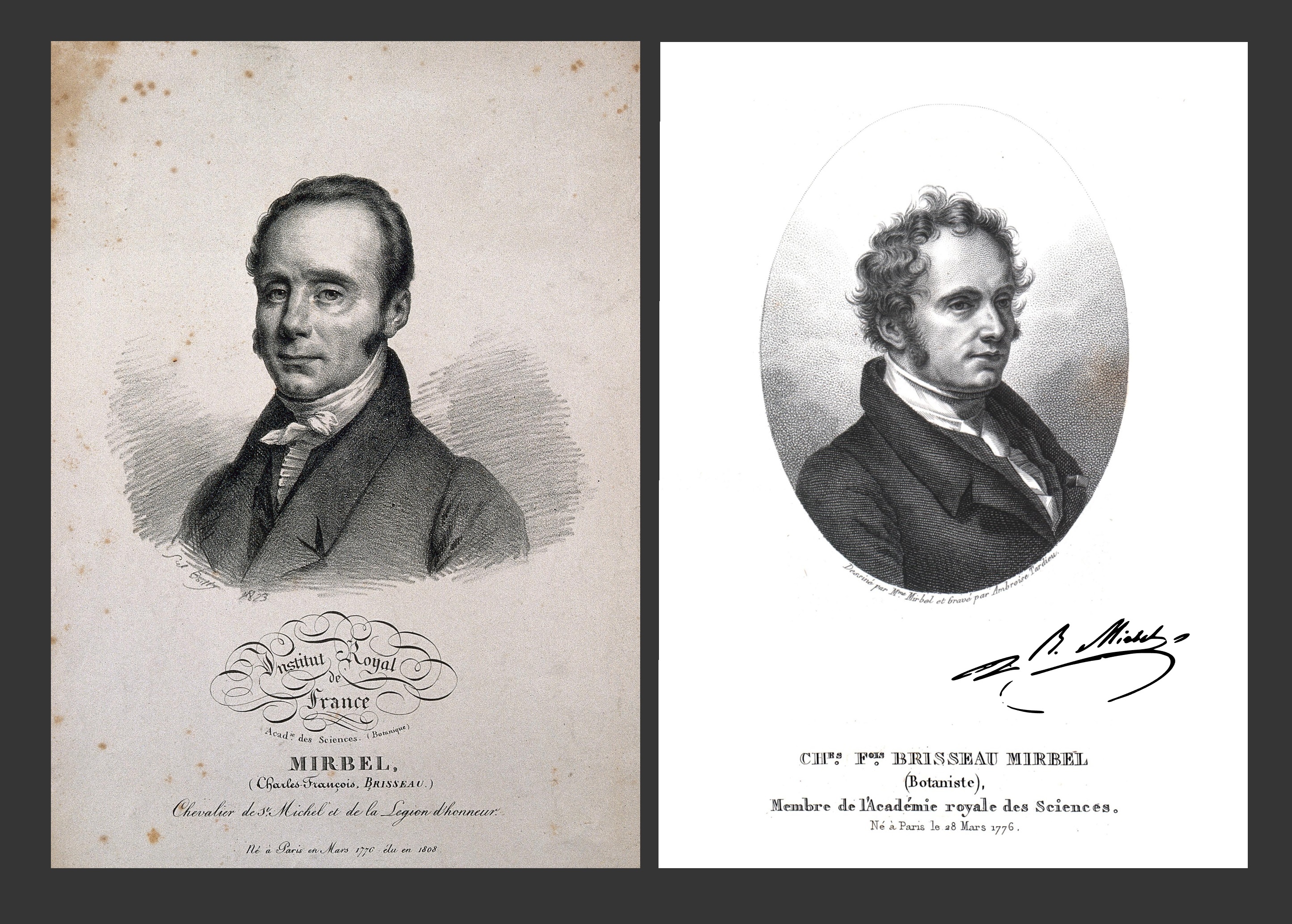

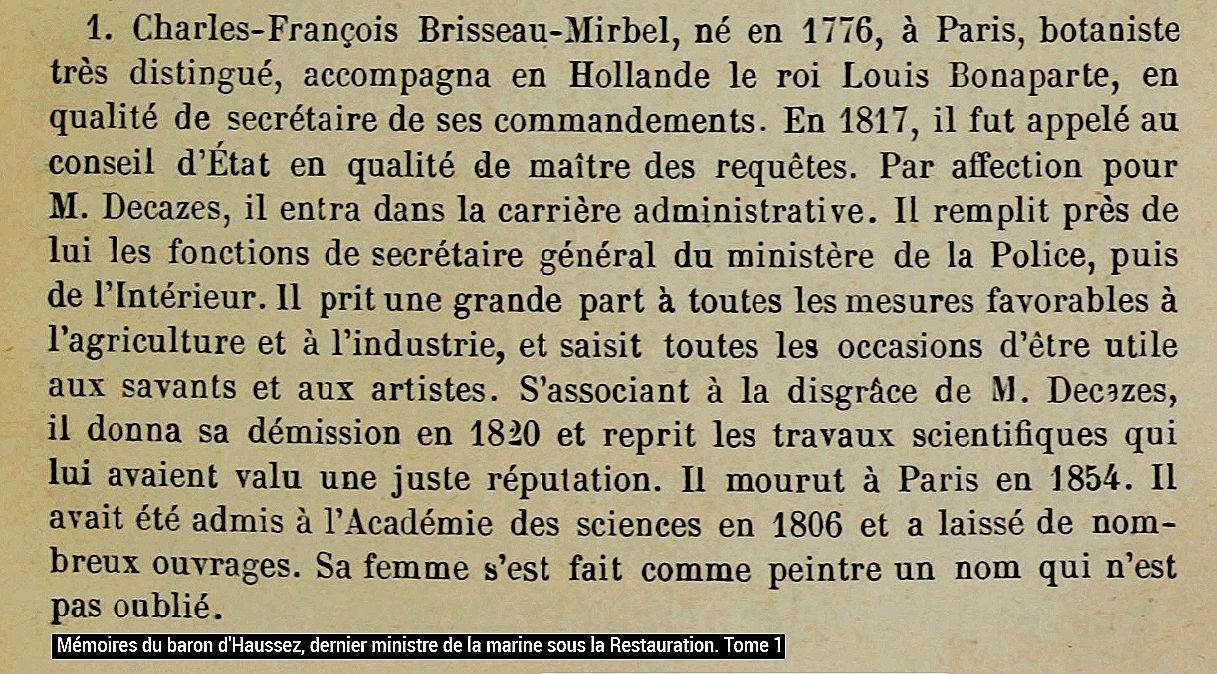

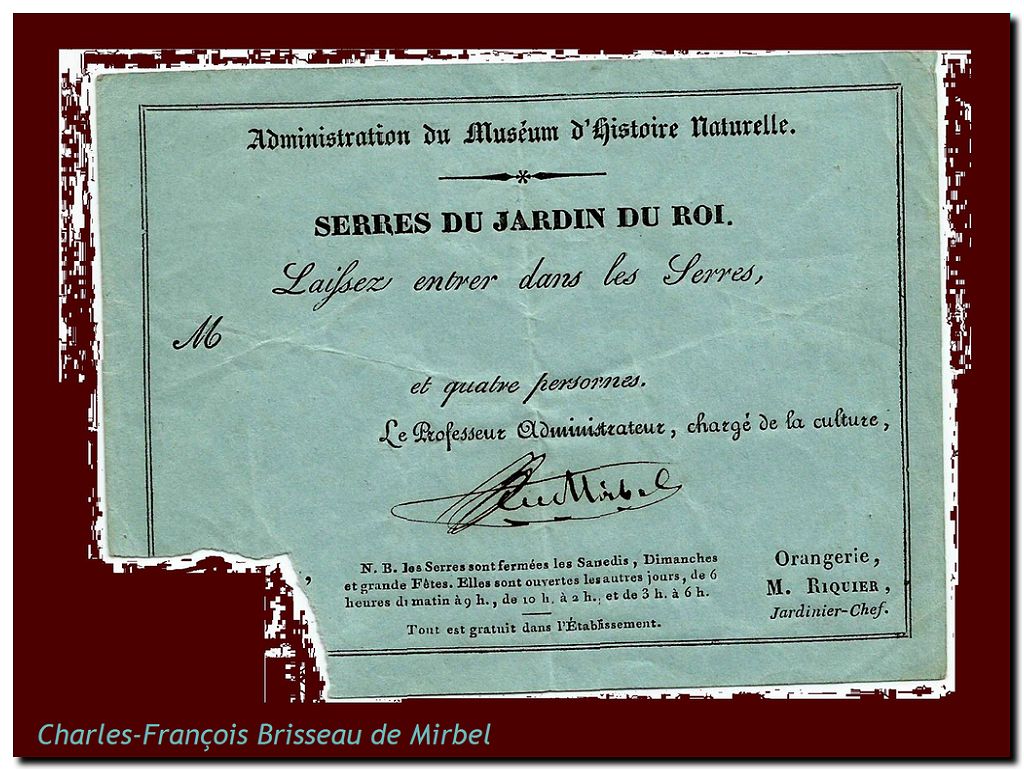

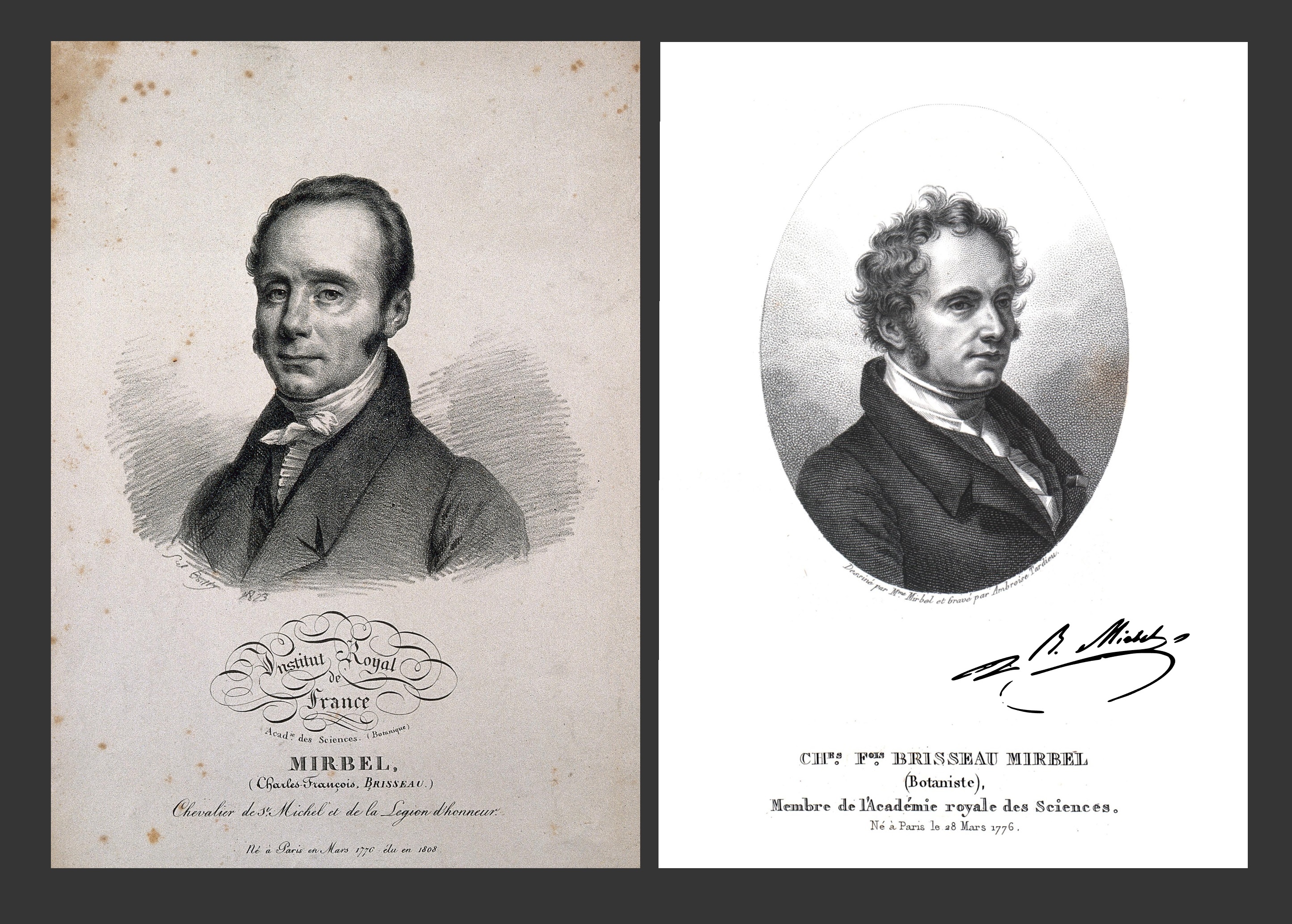

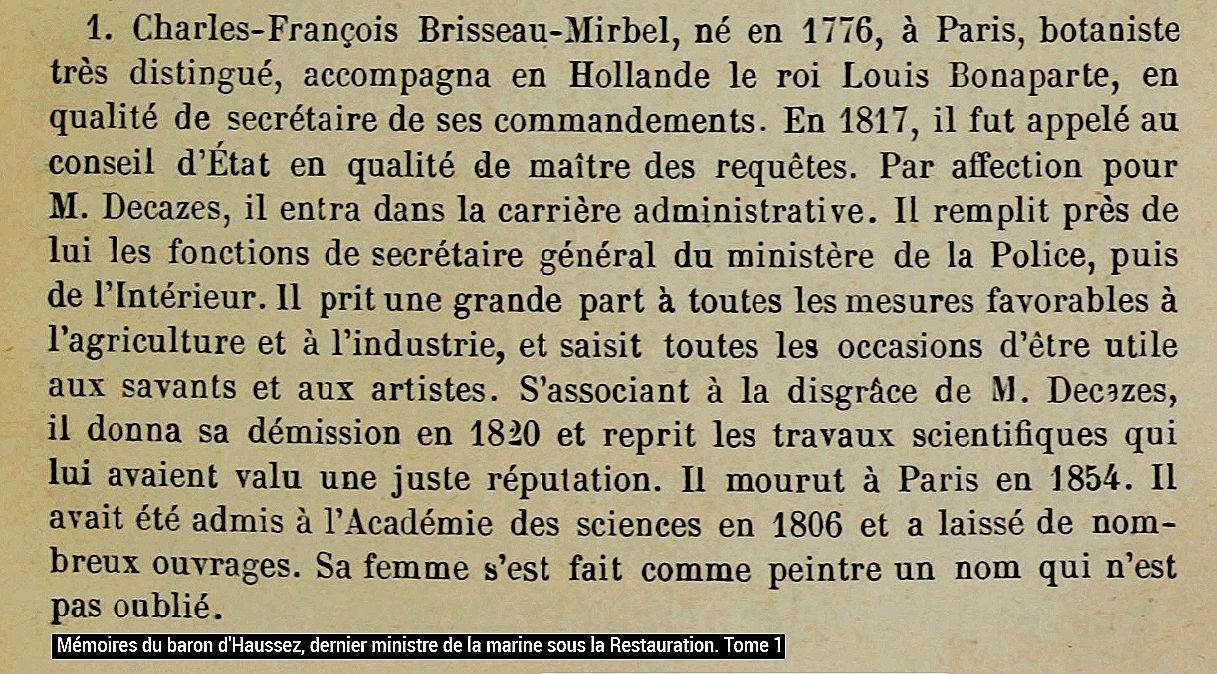

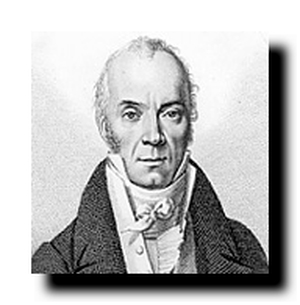

Charles-François

Brisseau de Mirbel, botaniste de son état, ami du duc, secrétaire

général au ministère de la Police, puis de l'Intérieur.

Charles-François

Brisseau de Mirbel, botaniste de son état, ami du duc, secrétaire

général au ministère de la Police, puis de l'Intérieur.

Mirbel fut secrétaire des commandements du roi Louis de Hollande en

1806.

Lizinska

de Mirbel, miniaturiste renommée, eut l'occasion de faire le portrait

d'Elie Decazes.

▲ clic ???????????

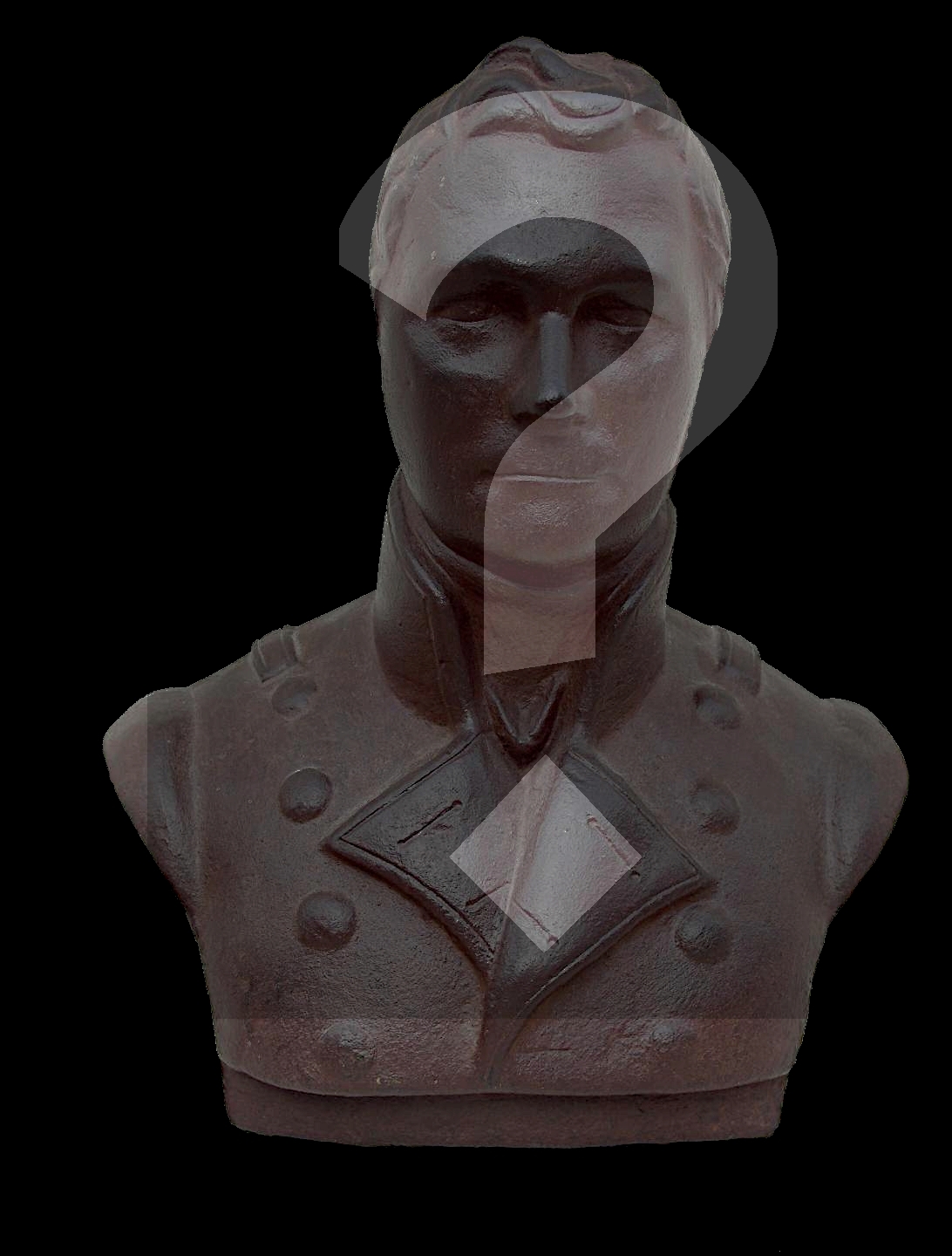

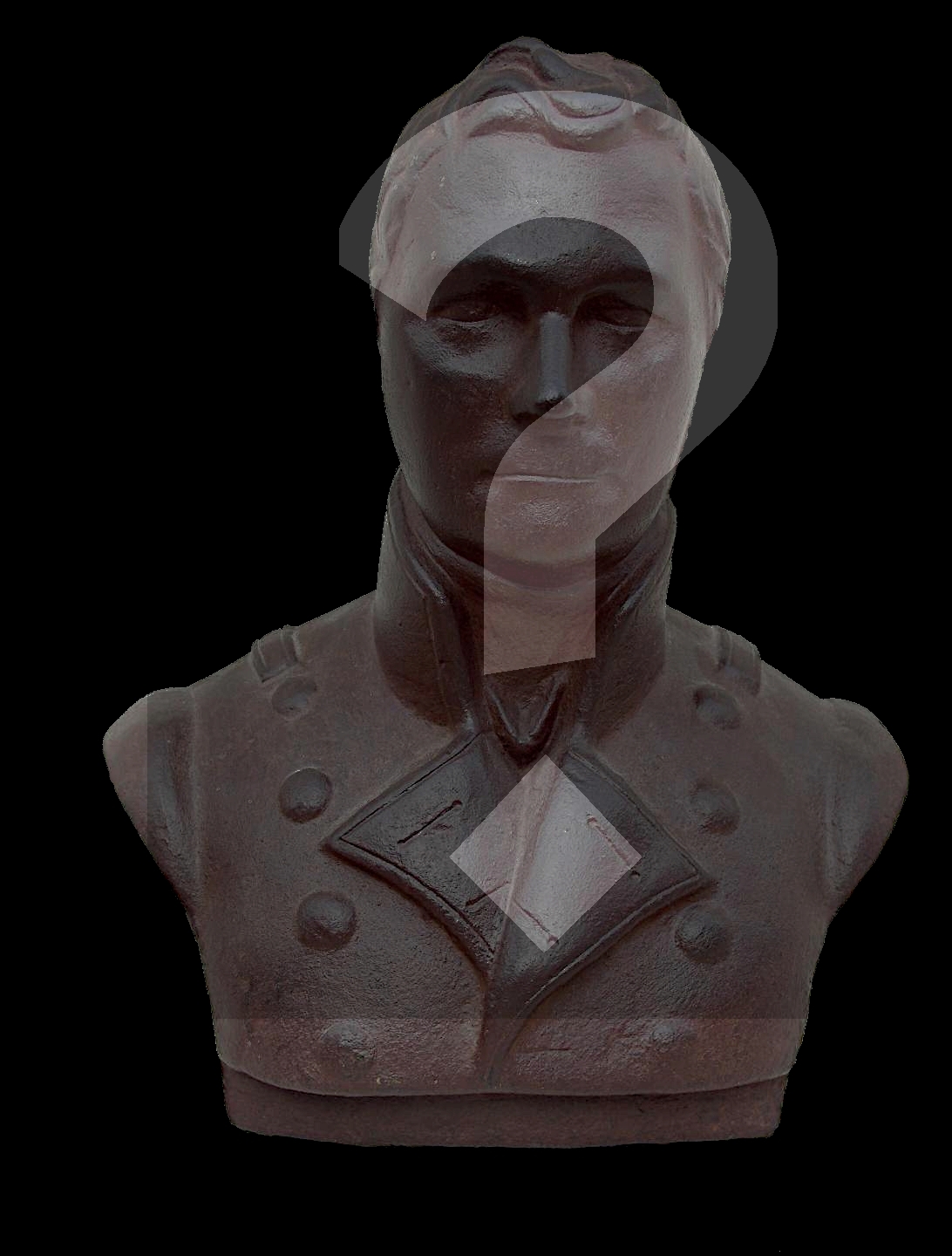

Présent

dans une collection particulière, ce buste ressemble à....Mais aucun

indice ne permet son identification !

Buste

fonte (probablement un tirage), hauteur 24 cm, largeur 20 cm.

Si

vous le connaissez, ou si vous pouvez identifier le costume,

écrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr

▲ clic ???????????

Présent

dans une collection particulière, ce buste ressemble à....Mais aucun

indice ne permet son identification !

Buste

fonte (probablement un tirage), hauteur 24 cm, largeur 20 cm.

Si

vous le connaissez, ou si vous pouvez identifier le costume,

écrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr

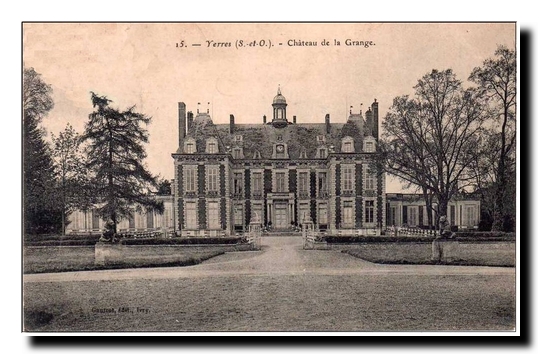

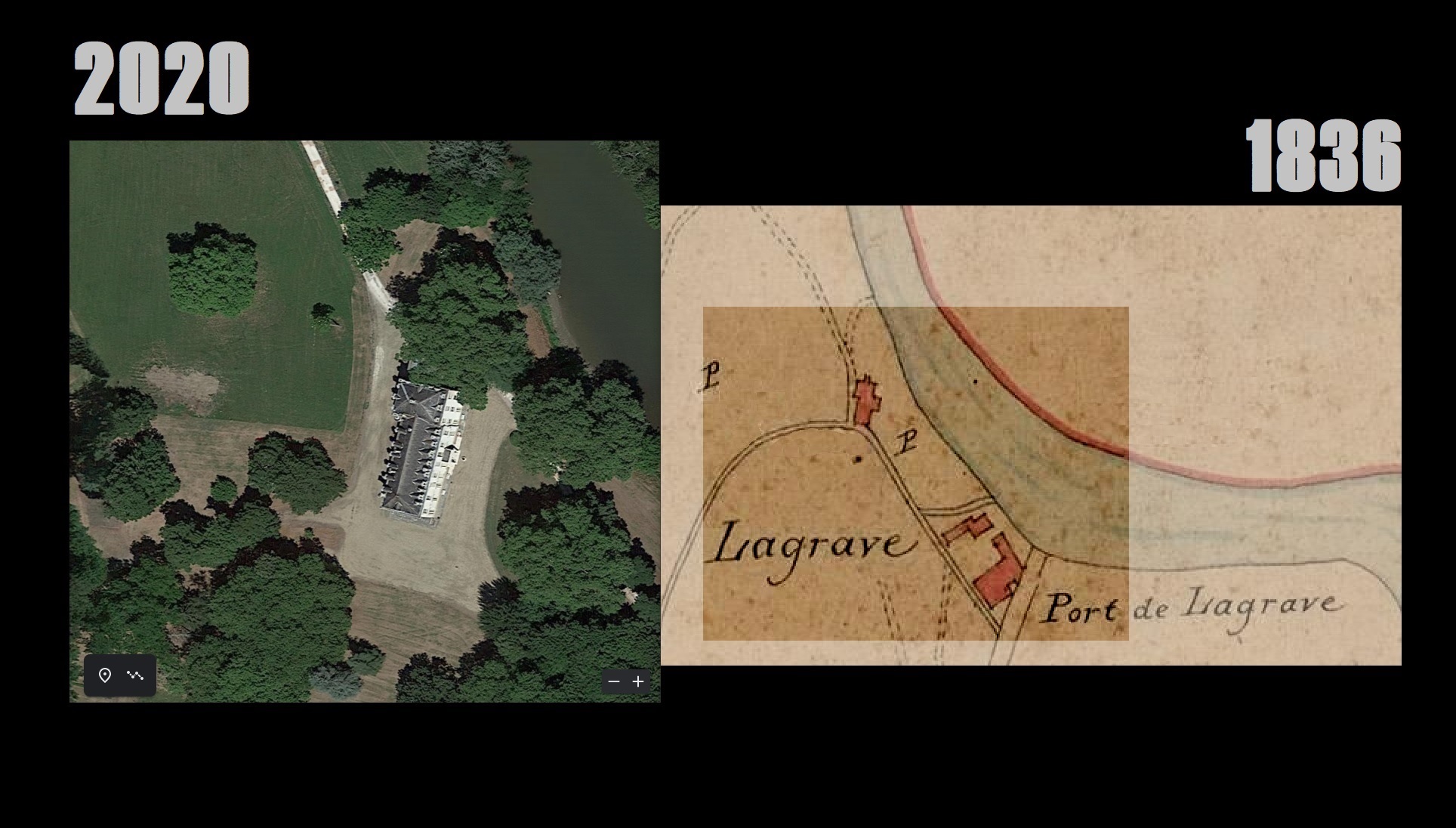

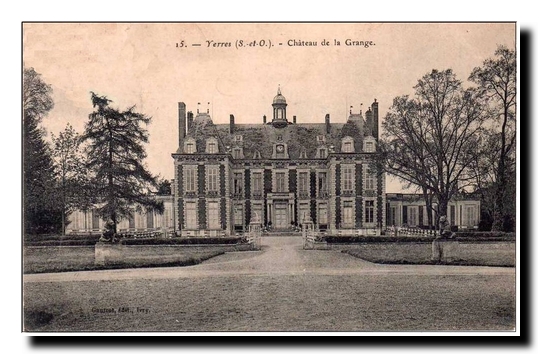

des

châteaux...

◄

Nous

n'évoquerons pas dans ces pages, ou très

brièvement, l'implication "agricole" du duc. Ce fut pour lui aussi

important, et peut-être plus que les mines ! Curieux et véritablement

novateur, il va dans ses propriétés expérimenter beaucoup dans les

techniques de l'élevage ou de la culture. Et nous n'oublions pas ses

vignes, toujours actives et exploitées en bordelais, une belle

étiquette, une couronne.... Il avait mis en place au Palais du

Luxembourg, qu'il habita longtemps en sa qualité de Grand Référendaire,

étant membre de la Chambre des Pairs, un ensemble assez remarquable et

remarqué de vignes...

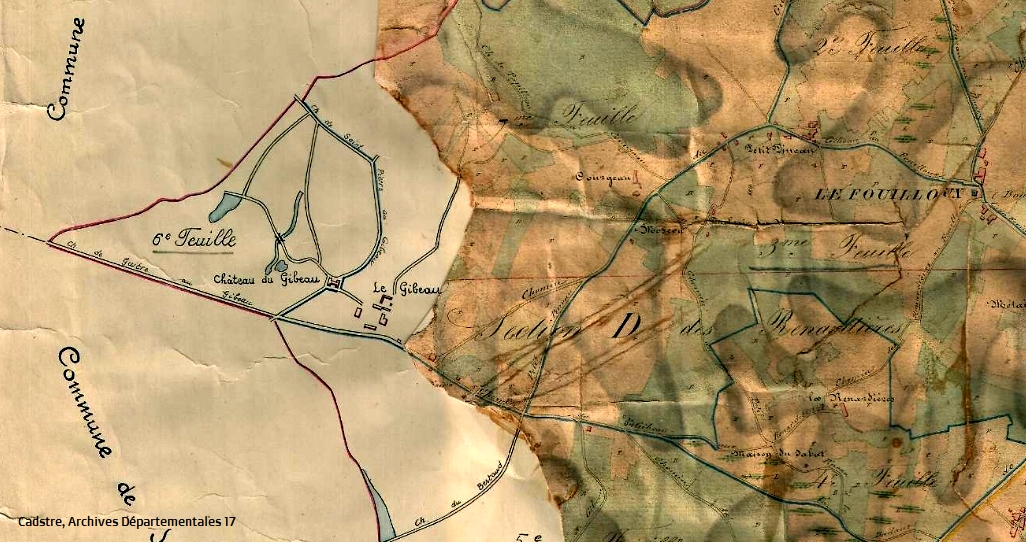

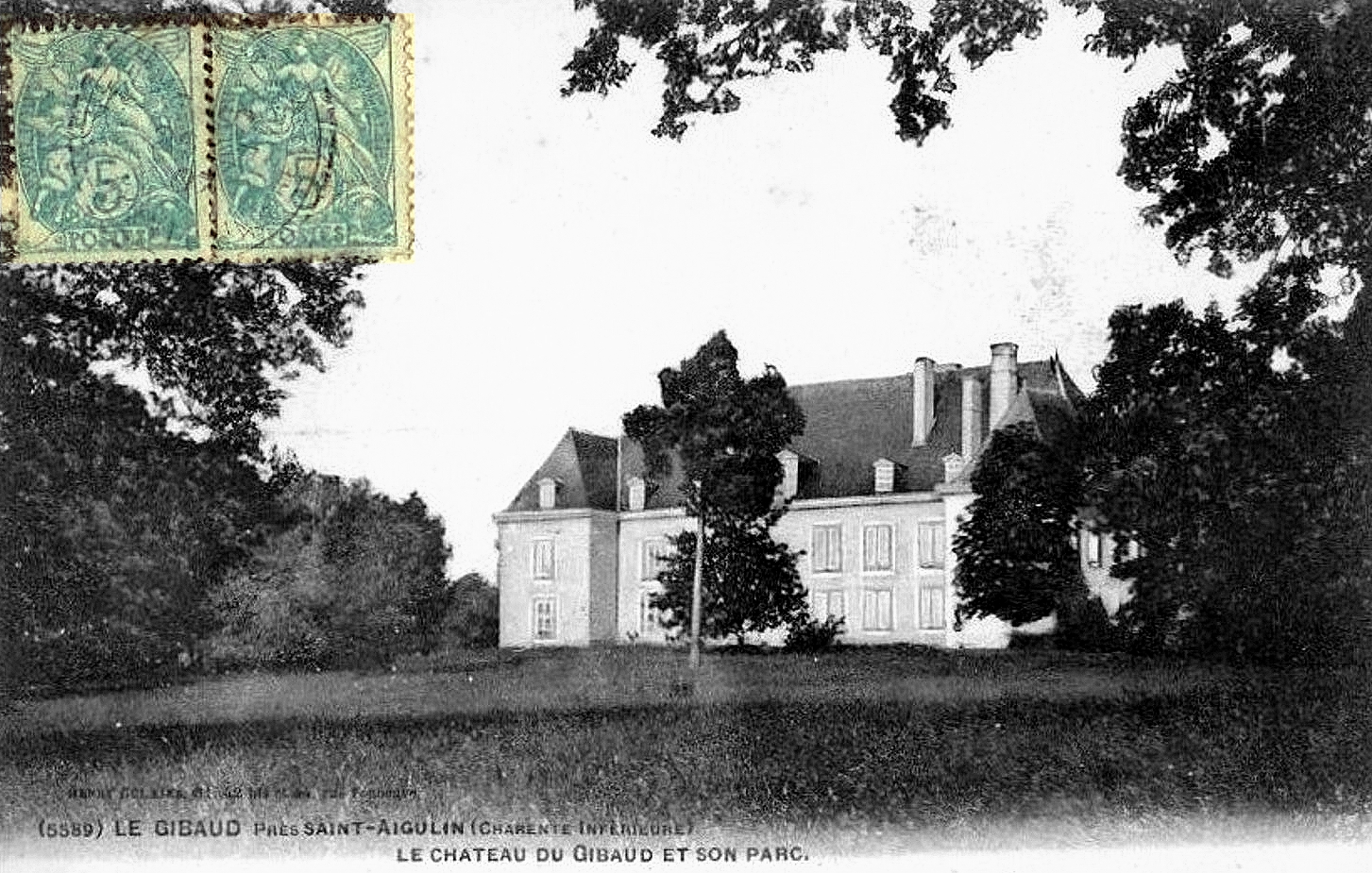

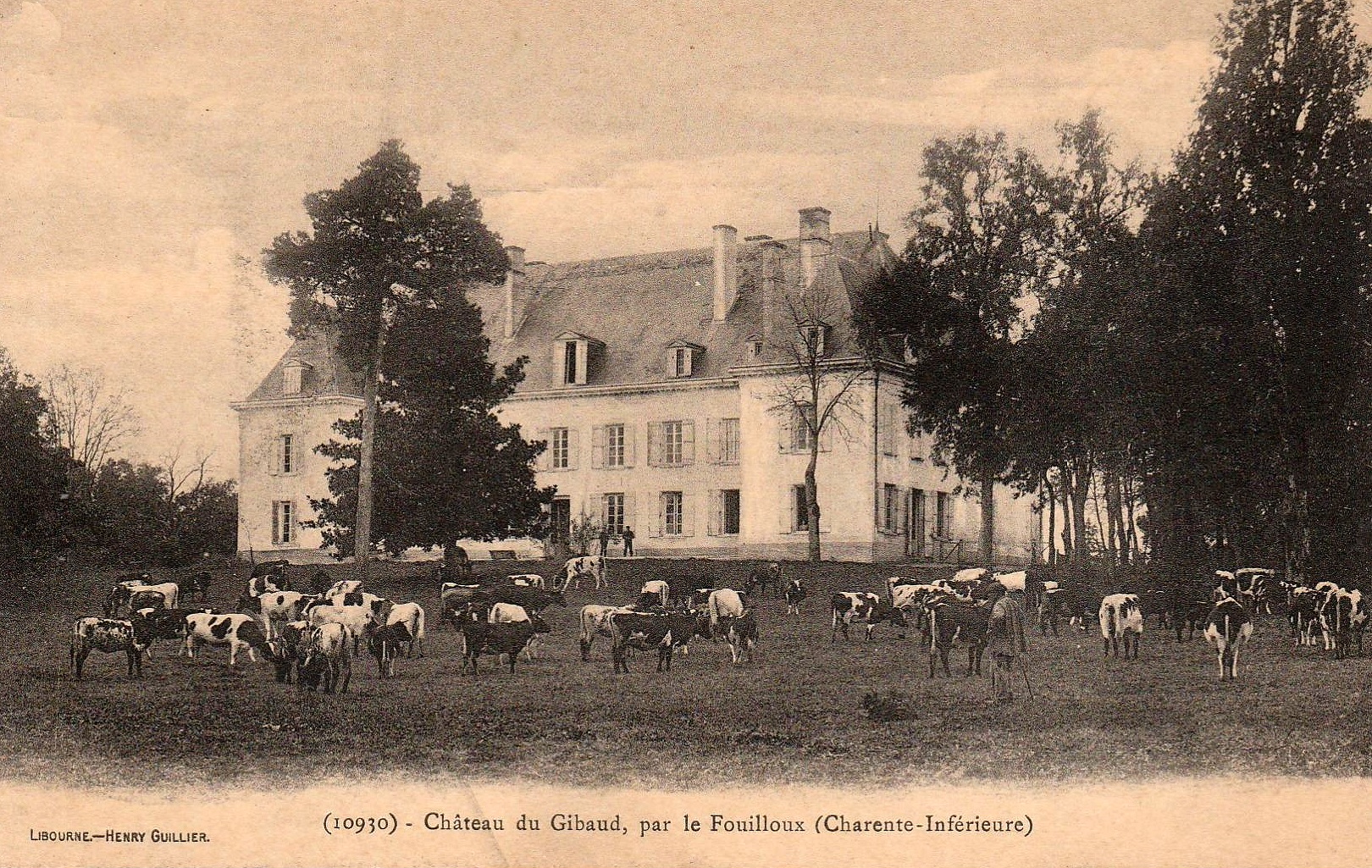

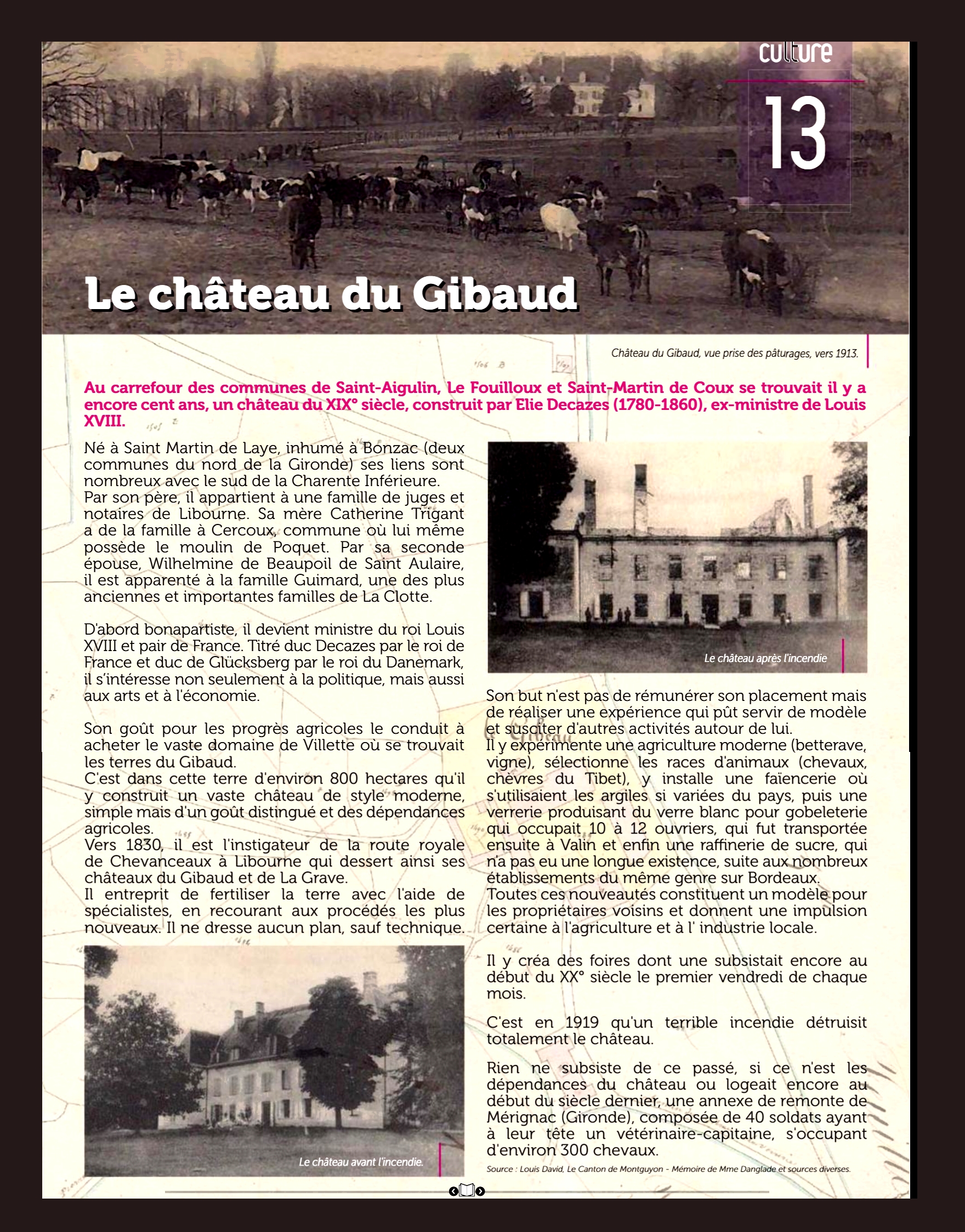

Près de Libourne, vers

Saint-Aigulin et Le Fouilloux, le duc achète en 1818 un

domaine important, le domaine de Gibaud. Pour

certains, ce fut un cadeau de Louis XVIII à son ministre préféré...

C'est

là

qu'il va mener ses expérimentations. Le château a disparu après un

incendie, le 20 juillet 1916 (d'autres

sources évoquent 1915 ou 1919...). Le domaine n'était plus

propriété de la famille Decazes à cette époque. Voici une carte postale

ancienne montrant le château, construit en 1818 d'après les plans du

duc. Un écho paru dans un bulletin municipal évoque avec quelques

précisions bien venues ce domaine disparu. Pour la duchesse, Gibaud

était aussi ruineux que les mines ! En 1849, le duc est décidé à vendre

son domaine de 500 hectares (on évoque souvent, pour nous à tort, près

de 800 hectares ; le chiffre de 500, pour la totalité de la propriété,

figure dans une lettre écrite par le duc en 1849, lue en séance du

Conseil Général de la Charente Inférieure le 4 septembre 1849. Le

domaine fut vendu 601.000 francs en 1870 à M. Mahieu, un richissime

entrepreneur parisien - voir Le Vieux St-Maur, Mahieu Maire, Bulletin

Société d'Histoire et d'Archéologie de St-Maur des Fossés, 65-66,

1993-1994. Dans cette publication, le chiffre de 589 hectares est

avancé).

Pour en savoir plus sur cette

activité agricole, voir les ouvrages de Trigant de Latour de Brau et

Ernest Daudet, repris dans la bibliographie.

▲

Bulletin Municipal, Le Petit Aigulinois, hiver 2013-2014, n° 124

▲

Bulletin Municipal, Le Petit Aigulinois, hiver 2013-2014, n° 124

Le

domaine fut

vendu 601.000 francs en 1870

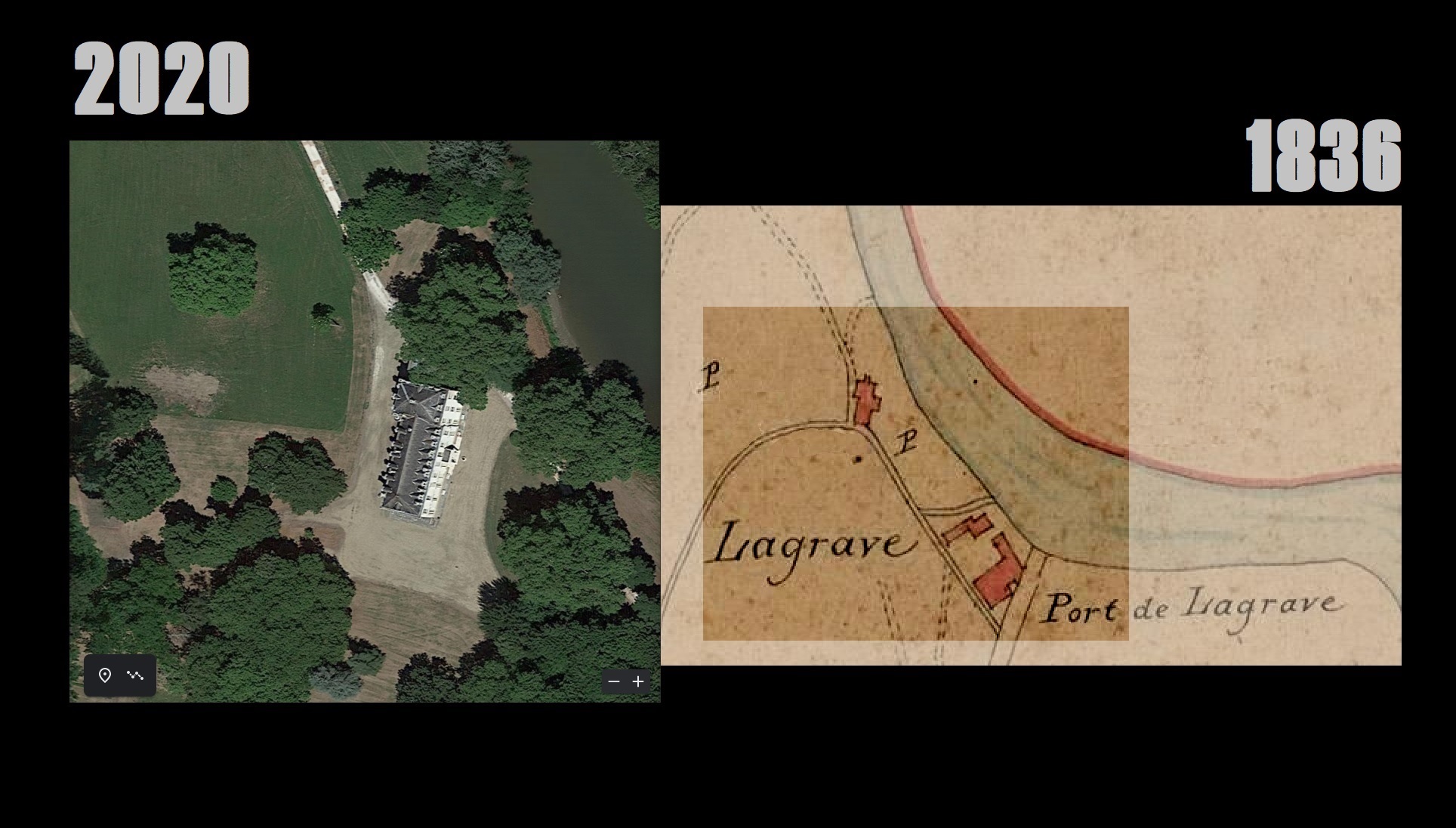

Un

autre château...

▼

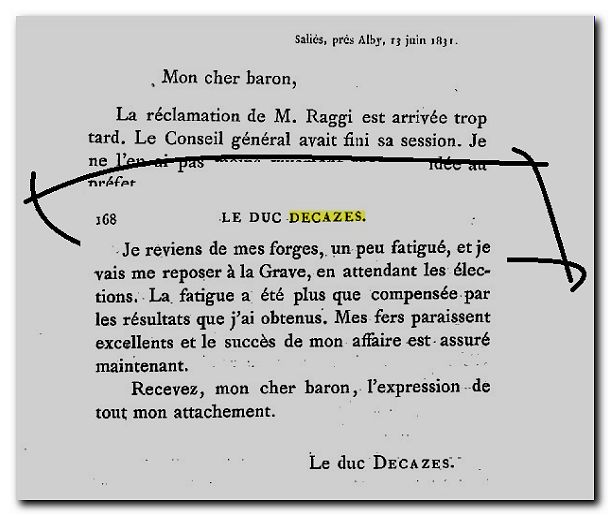

celui de La Grave, à Bonzac

Un

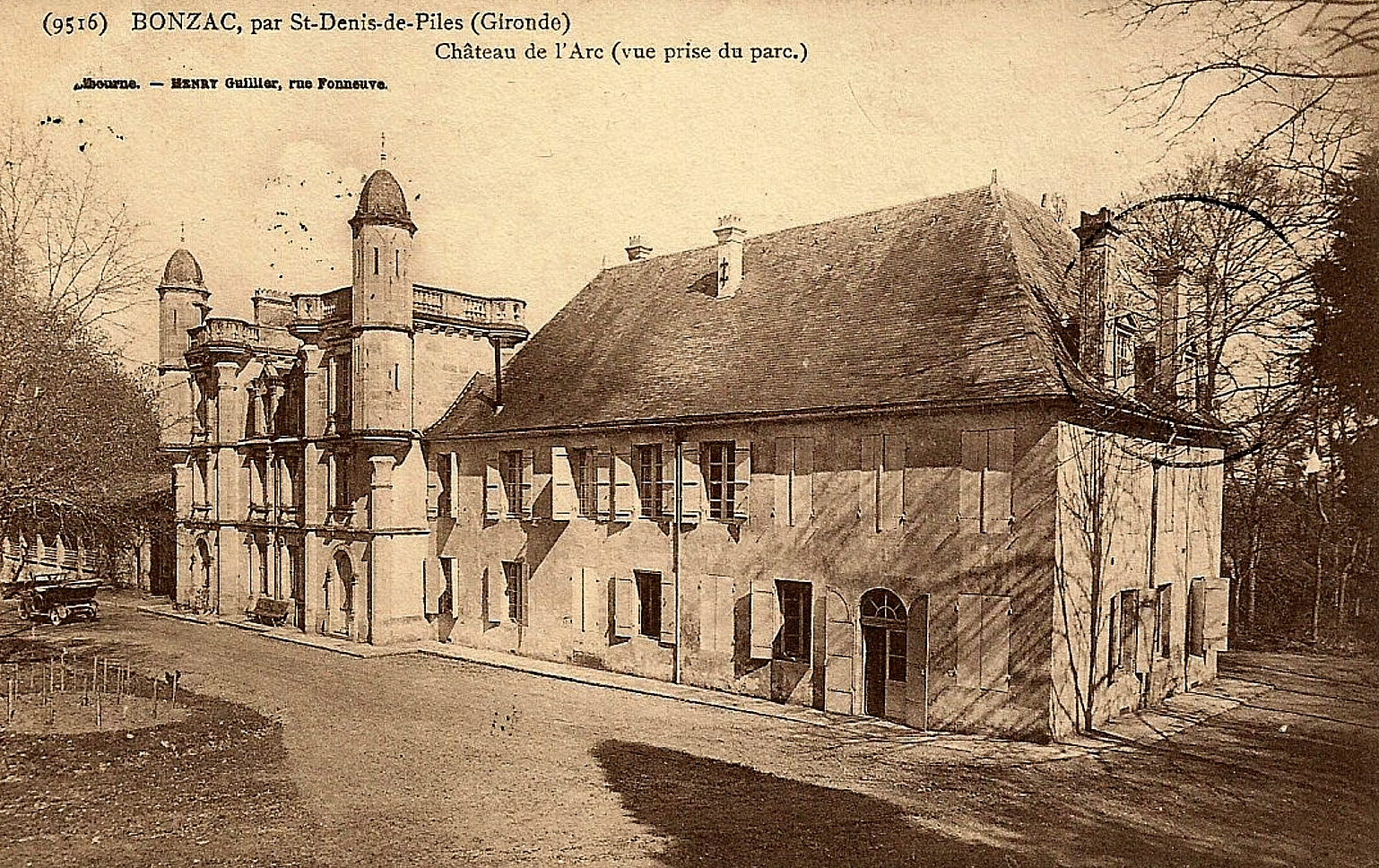

autre château...(ter)

▲

Château de l'Arc, Bonzac

▲

Château de l'Arc, Bonzac

Un

autre château...(quater)

▲

Amy, Oise

▲

Amy, Oise

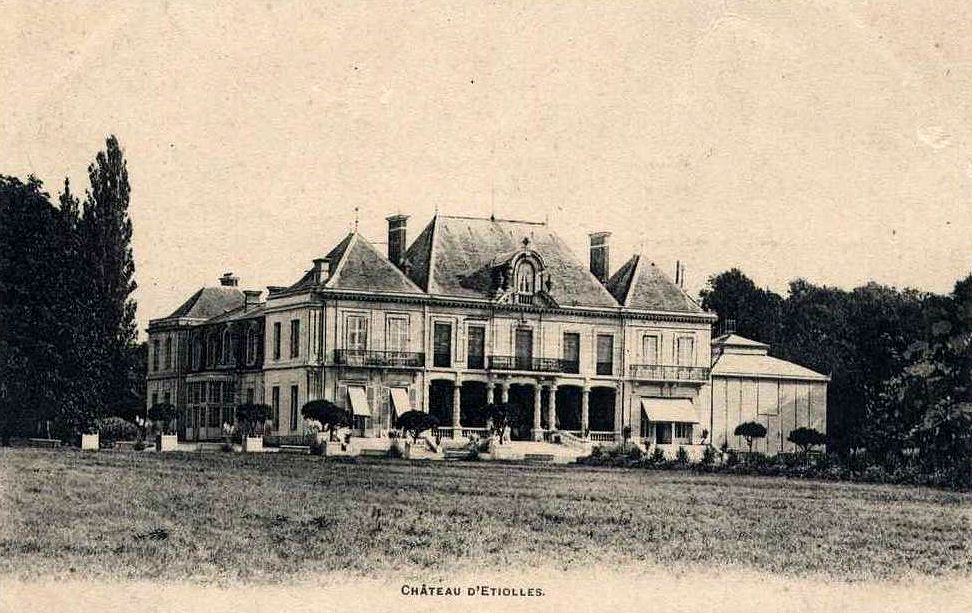

Le château -détruit- d'Amy, dans

l'Oise, dont on voit ici deux pavillons, était par le jeu d'alliances

propriété de Louis Clair Beaupoil de Saint-Aulaire, qui possédait

également un

château à Etiolles. Il fut ainsi un temps propriété du duc Decazes par

son mariage avec Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire.

▼

le château d'Etiolles

▼

variations sur un thème

On

remarque les armoiries dans la pierre de La Grave

Une

maison

A Libourne, M. Decazes père résidait

rue Ste-Catherine, au numéro 15, aujourd'hui 23 rue Waldecq Rousseau,

après renumérotation en 1974. Elie fera construire

là, vers 1820, cette belle demeure. M. Piola, maire, y résidait vers

1870. (informations Sylvie Rullier, Histoire et

Archives, mairie de Libourne)

un

patrimoine

On dit le duc "notoirement ruiné" en 1830...Est-ce

bien exact ? La lecture de la lettre patente de Charles X relative au

titre de pair du duc peut fortement faire douter de cette ruine. A lire

chapitre 6 ici. Et la

liste que vous découvrirez ne donne qu'une partie des biens du duc.

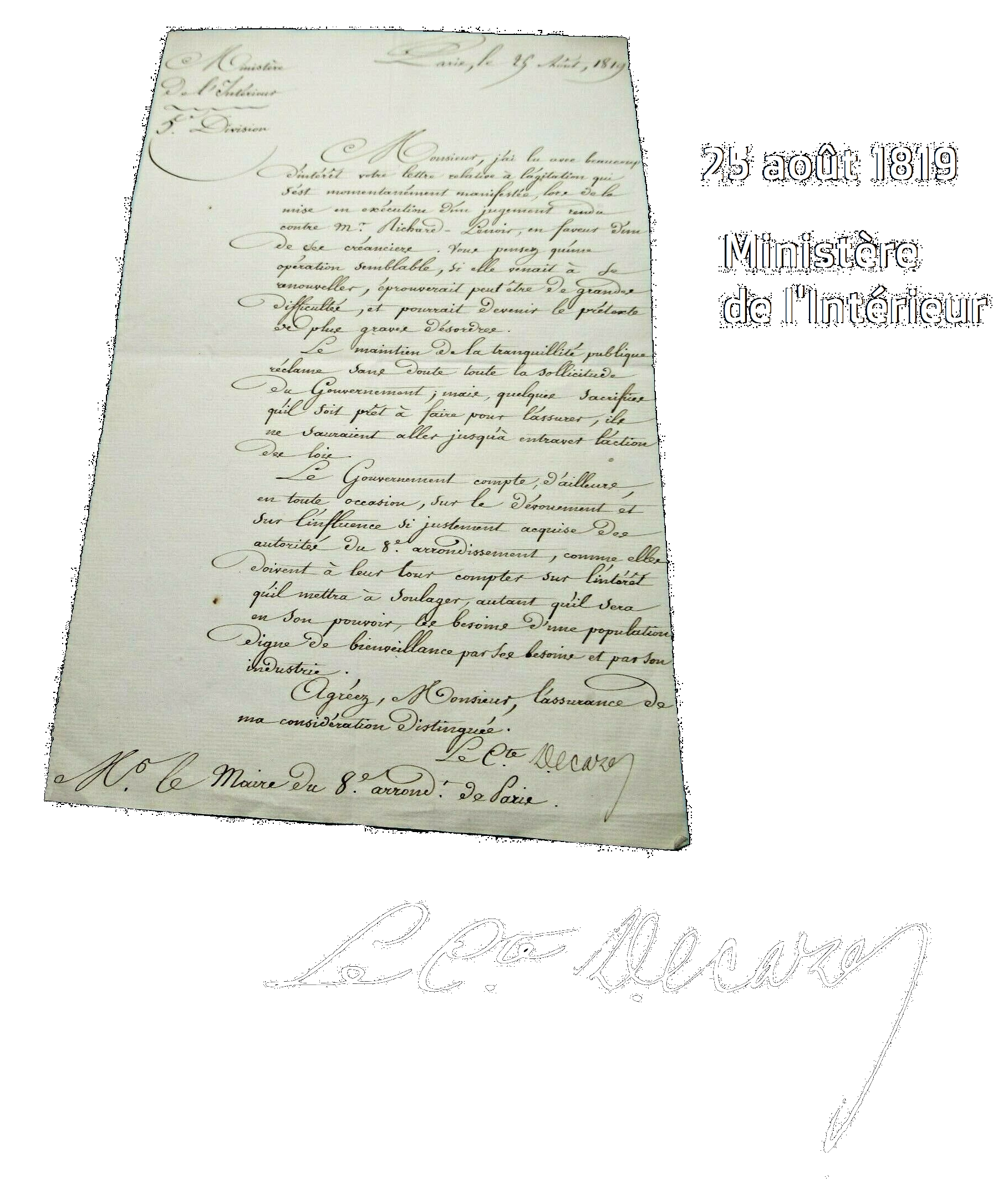

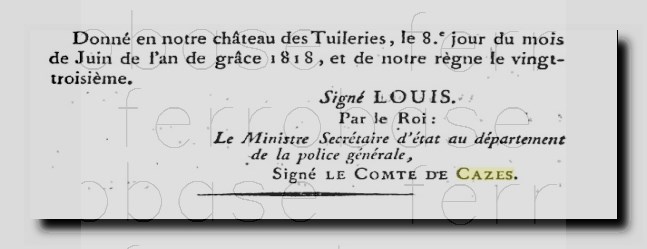

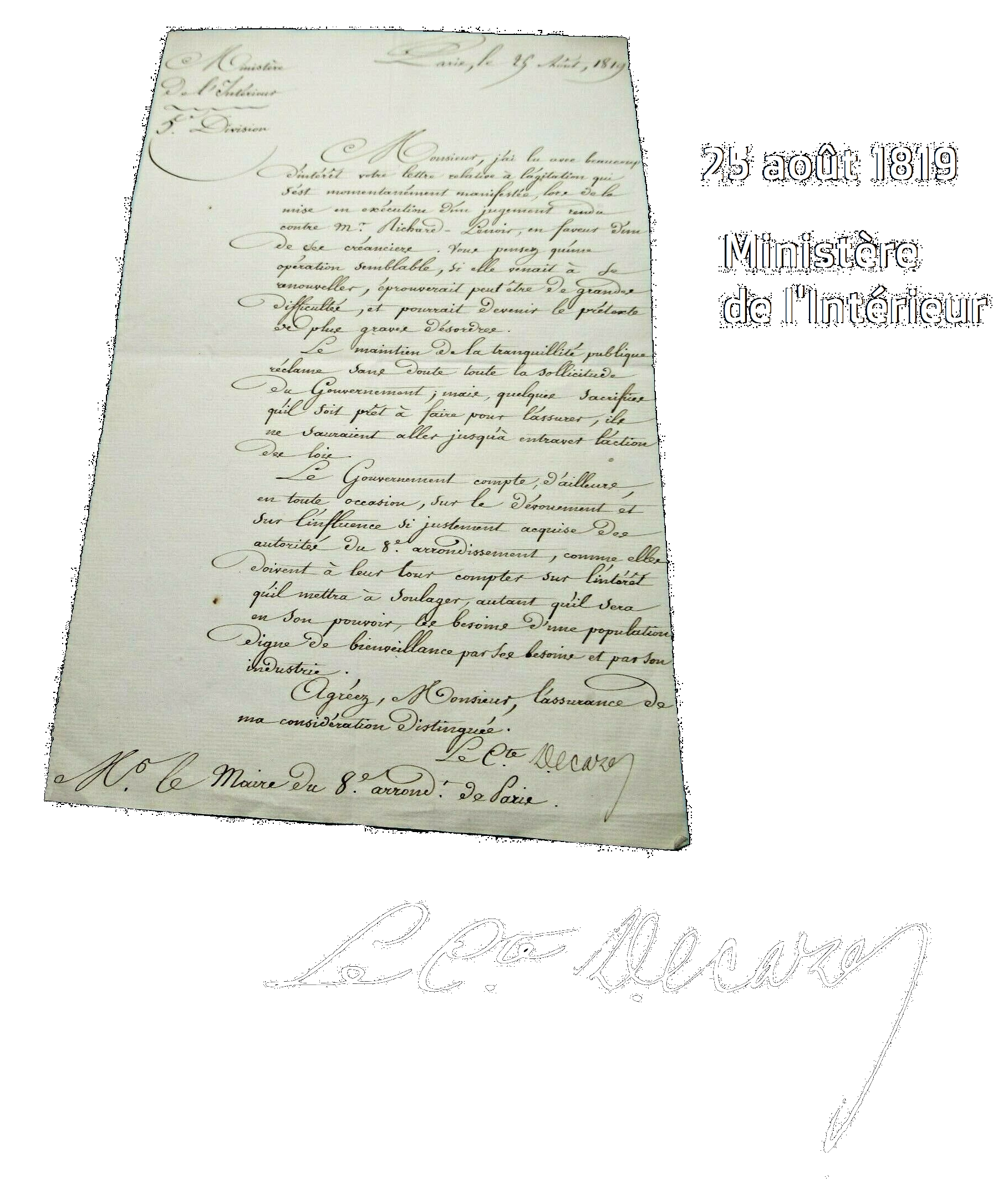

Premier acte :

Monsieur Decazes, de la Police générale à l'Intérieur

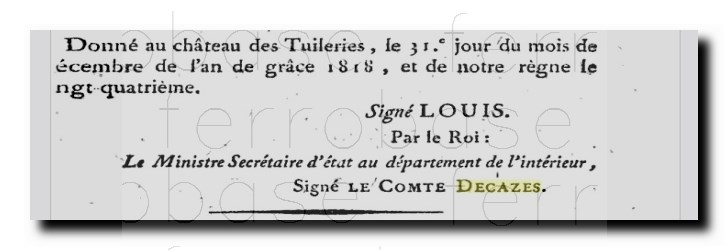

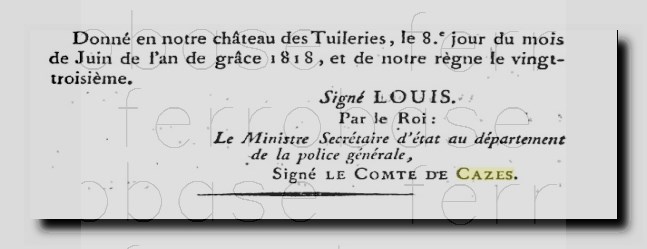

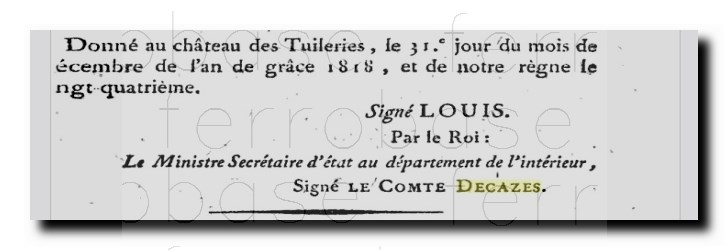

▲ Police générale, 1816

▼ Intérieur, 1819

▲

Ministre de l'Intérieur en 1819, Elie Decazes signe Comte Decazes.

Le

titre de duc de Glücksbierg était danois, donc étranger, et non porté

officiellement pour ces fonctions.

▲

Ministre de l'Intérieur en 1819, Elie Decazes signe Comte Decazes.

Le

titre de duc de Glücksbierg était danois, donc étranger, et non porté

officiellement pour ces fonctions...

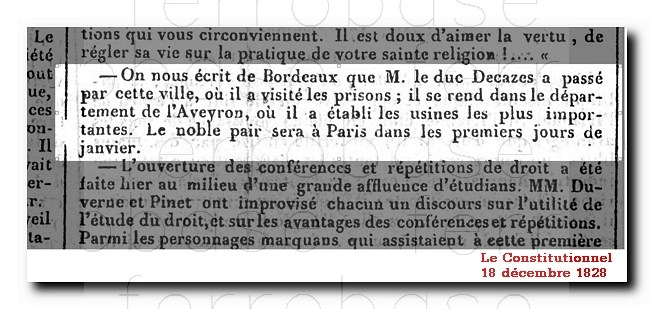

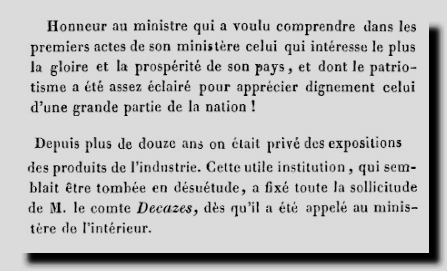

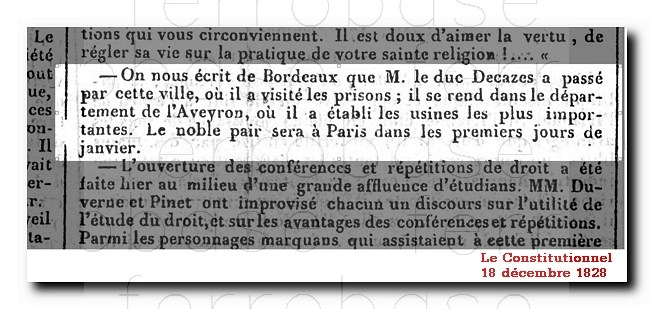

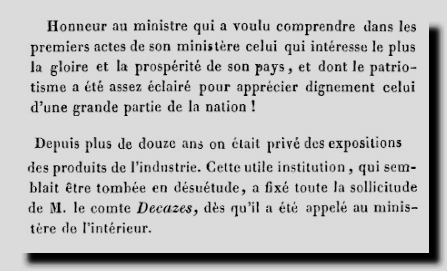

Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex

secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des raisons de dresser un

portrait aimable, il y a le journaliste qui rapporte ainsi une

description de Decazeville (L'Exposition,

journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année.

Année 5 - - 1839-1844, Gallica Bnf ) :

Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex

secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des raisons de dresser un

portrait aimable, il y a le journaliste qui rapporte ainsi une

description de Decazeville (L'Exposition,

journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année.

Année 5 - - 1839-1844, Gallica Bnf ) :

"

En effet, il y a vingt ans à peine, là où l'on compte aujourd'hui une

population de cinq mille âmes, il n'y avait qu'une grange et quelques

pauvres familles aux environs. Cependant on disait vaguement qu'il y

avait dans ce lieu retiré, sous ce sol stérile, de nombreuses couches

de houille, et, dans le terrain houiller lui-même, d'épaisses couches

de minerai de fer. Le duc Decazes, auquel la politique laissait à cette

époque des loisirs après lui avoir imposé durant longtemps des veilles

laborieuses et de dures épreuves, le duc Decazes fit

l'acquisition de cette propriété, et il y fonda l'établissement et la

ville qui portent son nom. On voit donc que si l'ancien ministre de

Louis XVIII est un homme d'État habile et éclairé, un orateur élégant,

un homme du monde d'un esprit éminent et d'une parfaite distinction,

il a aussi quelques droits au titre d'industriel. Le succès, mais non

pas la fortune, couronna tout d'abord l'entreprise du noble pair."

Homme d’Etat habile? Oui assurément ;

élégant et d’une

parfaite distinction ? Le buste du musée des beaux-arts

de

Libourne peut en témoigner, tout comme celui du

Sénat. Le titre d’industriel ? Nous sommes là

un peu sur la

réserve : François Cabrol nous apparaît comme le technicien

métallurgiste de Decazeville: ce n'est pas du tout

Decazes qui fonda Decazeville ; ce fut l'action de Cabrol qui

permettra ce développement, et donc cette fondation... Et pour le

nom, on aurait pu logiquement penser à " Cabrolville ", mais ce fut

Decazeville, pour rendre hommage à l'actionnaire principal ;

c'est en 1833, le 3

novembre, que ce baptême aura lieu : « le village de Lasalle est

distrait de la commune d'Aubin pour former sous le nom de Decazeville

une commune particulière ». Ainsi fut-il décidé par le

ministère. 1833, ce sera bientôt la fin d'une période très

difficile pour les forges.

◄ duc Elie

Decazes,

buste par Crauk

galerie

des bustes, Sénat

Photo

Sénat, Copyright Sénat-2012

Infographie JR

Revenons à notre portrait. Pour ce qui concerne l'évocation

des loisirs de Monsieur Decazes, c’est suite à l’assassinat

en 1820 du duc de Berry par un fanatique opposé aux Bourbons qu’il les

doit…Ministre de l’Intérieur, il eut à assumer les risques de sa

charge. Nous reviendrons plus bas sur cet épisode important.

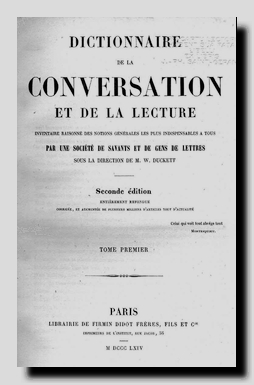

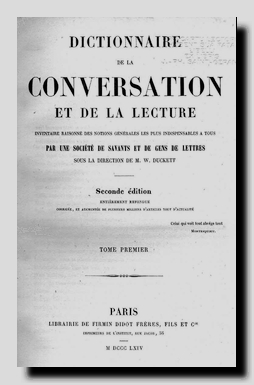

Parmi les biographies à charge, si

on peut dire, il y a le

Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné

des notions générales les plus indispensables à tous (1867) ... sous la

direction de William Duckett, seconde édition 1868

(Google books, tome 7, page 237-240.)

Dans ce portrait de plusieurs pages, dû sans doute à la plume du

journaliste W. Duckett, car non signé, la charge est forte, très forte

même. Rappelons nous que le duc est décédé en 1860...

Dès le

début, le ton est donné : « ex-secrétaire

des commandements de Madame, mère de l'empereur, ex-conseiller à la

cour d'appel de Paris, ex-volontaire royal, ex-préfet de police,

ex-ministre de la police générale, ex ministre de l'intérieur,

ex-président du conseil, ex-ambassadeur de France à Londres, ex-pair de

France, ex-grand référendaire de la chambre des pairs, chevalier de

l'ordre du Saint-Esprit, grand officier de la Légion d'Honneur, et

grand croix d'une foule d'ordres étrangers, créé dès 1818, par le roi

de Danemark, duc de Glucksbjerg, (...) né à Saint Martin-de-Laye, près

de Libourne (Gironde), le 8 septembre 1780 ». La litanie

des ex est suffisamment explicite...

Le maître clerc dans l’étude girondine de son procureur de père

va rapidement quitter sa charge et « monter » à Paris

chercher fortune.

Les

historiens curieux de la suite pourront la lire par eux-mêmes dans le Dictionnaire.

Son itinéraire politique va se dessiner concrètement à l'époque de la

Restauration. Préfet de police, très exactement la veille, au

jour près, du retour de Louis XVIII, il va ensuite faciliter la

tâche de ce gouvernement qui aurait pu devenir " réparateur et qui ne fut que violemment

réacteur ".

La suite de cet itinéraire nous éloigne sans doute de nos

préoccupations de chemins miniers, mais n'est pas sans importance

historique. Le procès du maréchal Ney et sa condamnation, sa

dépêche de Ministre de l'Intérieur " Fusillez

les tous " concernant les évènements de Grenoble,

justifient sans doute le mot de Chateaubriand : " le pied lui a glissé dans le sang...

".

Dès son départ du Ministère de l'Intérieur

après l'assassinat du duc de Berry, est imprimé le Cri des victimes du duc de Cazes, par M.

Clausel de Coussergues, Paris, 1820, (Google Books).

Une extravagance ? En tout cas, une belle couverture de l'exemplaire

de l'Université du Michigan ! La lecture du Cri permet, par

exemple, de suivre son itinéraire à Londres, qui fut bref,

quelques mois : est-ce suffisant pour se donner une vocation

d'entrepreneur ?

Siégeant à l'extrême droite des ultra royalistes, M.

Clausel de Coussergues, député de l'Aveyron, - ce qui aurait

bien pu éloigner à jamais Decazes du Rouergue ! - se fit

remarquer

par son accusation célèbre : "Je

propose à la Chambre de porter un acte d'accusation contre M. Decazes,

ministre de l'Intérieur, comme complice de l'assassinat de monseigneur

le duc de Berry."

Le Député et auteur du Cri,

pamphlet explicatif de son propos, revint sur cet épisode dans un

discours à la Chambre, le 16 juin 1821, et rappelait ainsi le

départ du duc Decazes de son Ministère : "Le

député qui est dans ce moment à cette tribune accusa, le 14 février,

l'homme tout puissant qui dirigeait cette police. Il fut l'organe de la

France entière (Une foule de voix : Non, non, parlez pour vous.).

Le cri universel éloigna ce ministre du palais de nos rois."

(Discours de M. Clausel de

Coussergues, député de l'Aveyron, sur les

fonds secrets de la police, séance du 16 juin 1821, Google Books)

Rien dans le portrait critique du Dictionnaire de la

conversation ne vient souligner l'image de

l'industriel.

"

Rappelé de Londres, (il) se retira donc dans ses terres, où il

chercha à se consoler de sa chute en jouant le rôle de grand seigneur

protecteur de l'agriculture et de l'industrie; rôle qui lui coûta fort

cher et qui lui réussit assez mal, puisqu'il était notoirement ruiné au

moment où éclata la révolution de Juillet ", telle est la

conclusion du Dictionnaire sur cette période de sa vie. Ce parcours

politique connut une certaine suite, sinon un renouveau plus tard, sous

Louis-

Philippe...

Pour prolonger cette évocation de la

personnalité du duc Decazes, on peut lire le propos de Chateaubriand,

qui a eu souvent, nous allons le découvrir, l'occasion de

s'opposer au duc. Ce propos a été publié dans son fameux

pamphlet contre le ministre de la police, De la Monarchie selon la Charte,

en 1816, à Bruxelles. Il attaquera plus tard Decazes

après l'assassinat du duc de Berry, en février 1820.

Revenons un

instant sur cette disparition qui a provoqué un véritable séisme

politique.

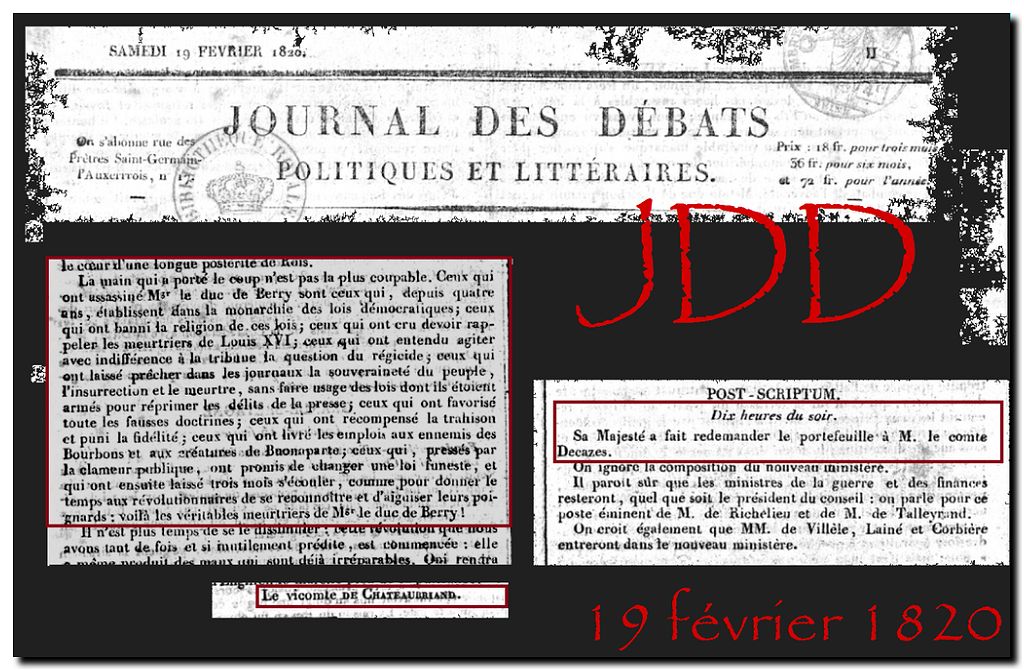

Le dimanche

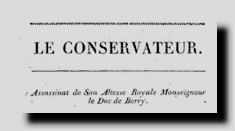

13 février 1820, le duc de Berry, dernier

dans la lignée des Bourbons est assassiné sur les marches de l'Opéra.

Il décèdera six heures plus tard. Le meurtrier, Louvel, proclame

haut et fort sa haine des Bourbons et déclare avoir agi seul. Le

lendemain, 14 février, le comte Decazes, il n'est pas encore duc, -

sinon duc de Glücksbierg, un titre étranger - ministre secrétaire

d'état au département de l'intérieur, président du conseil des

ministres, annonce officiellement au président de la Chambre des

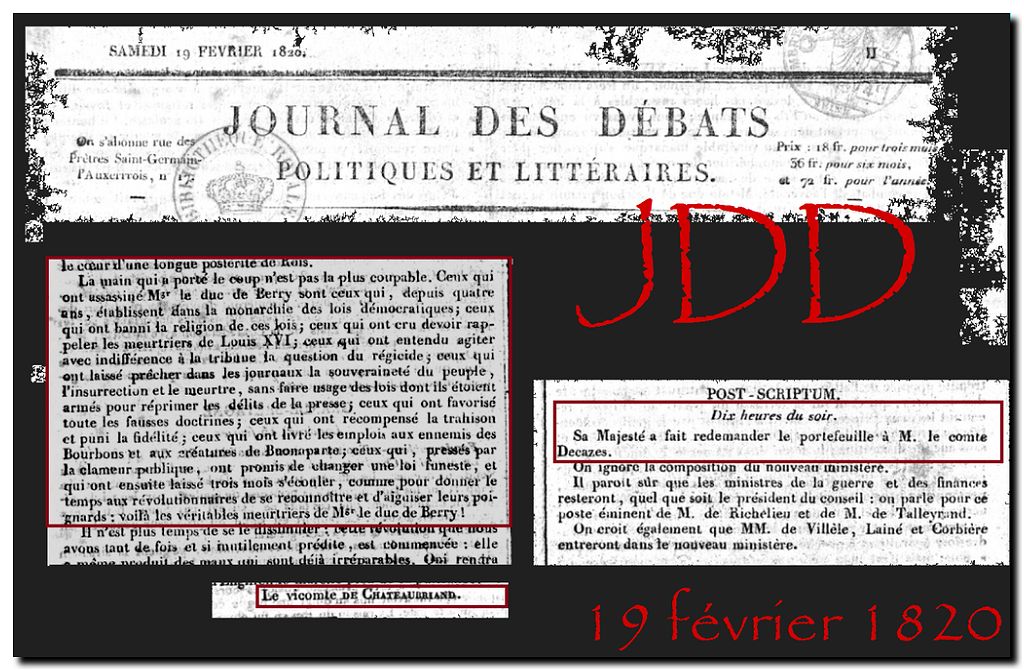

députés la mort du duc de Berry, neveu du roi (JDD, Journal des

débats, 15/02/1820). L'émotion est évidemment très forte,

et pour

certains, explique l'appel de Clausel de Coussergues, député de

l'Aveyron, à ses collègues, demandant immédiatement la mise en

accusation de Decazes. Rejeté un  premier

temps pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un

appui dans la position de Chateaubriand, vicomte de son état et

royaliste convaincu, qui publie le 18 février dans son

propre journal, Le Conservateur

(Gallica Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article sans

appel contre Decazes.

premier

temps pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un

appui dans la position de Chateaubriand, vicomte de son état et

royaliste convaincu, qui publie le 18 février dans son

propre journal, Le Conservateur

(Gallica Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article sans

appel contre Decazes.

" La

main qui a porté le coup n'est pas la plus coupable. Ceux qui ont

assassiné Mgr le duc de Berry sont ceux qui, depuis quatre ans.....(

)...Tout est possible sans un ministre, tout est impossible avec lui...

".

La fin de l'article désigne ainsi

nommément le comte Decazes, avec un sens de la formule parfait !

Immédiatement après, sous la signature de Louis Florian Paul de

Kergorlay, député sur la même ligne politique que l'auteur du

Cri, un autre article

appelle à la même démission.

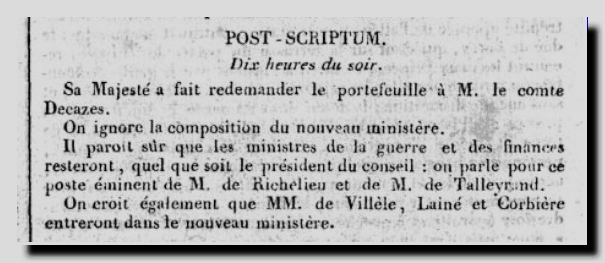

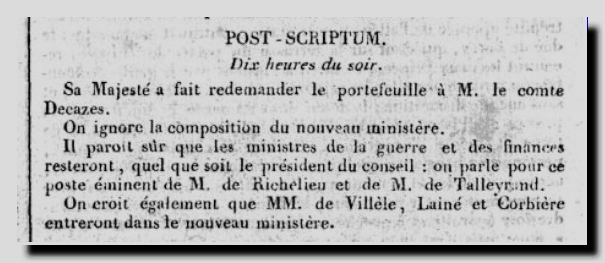

La conclusion sera donnée ce même jour 19 février

1820, à dix heures du soir, peut-on lire, dans le Journal des débats :

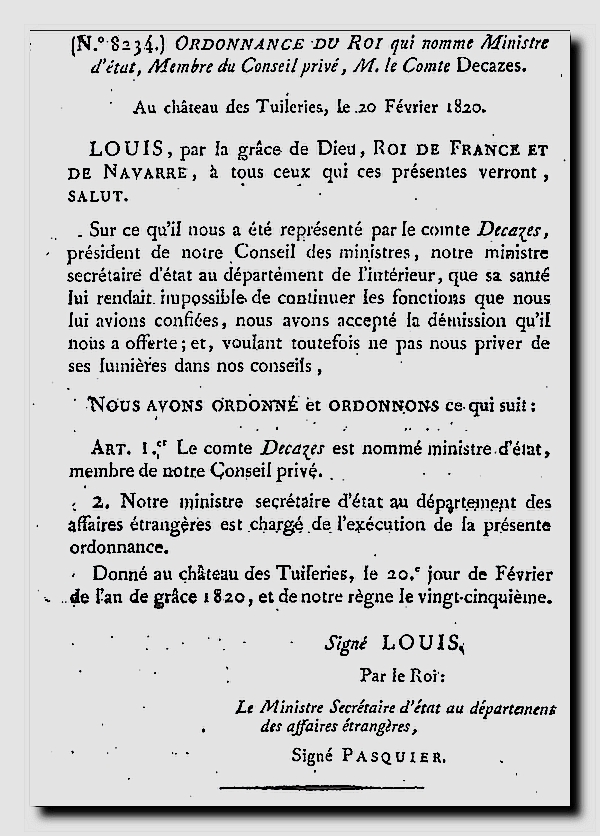

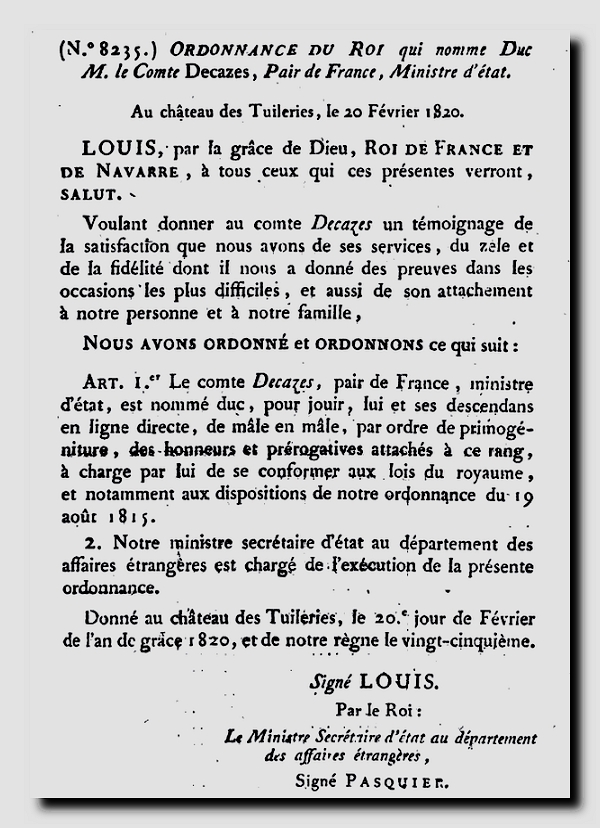

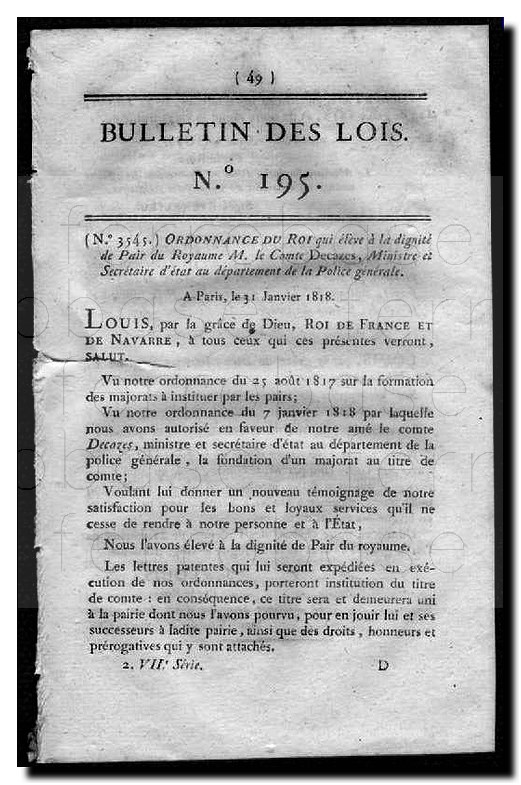

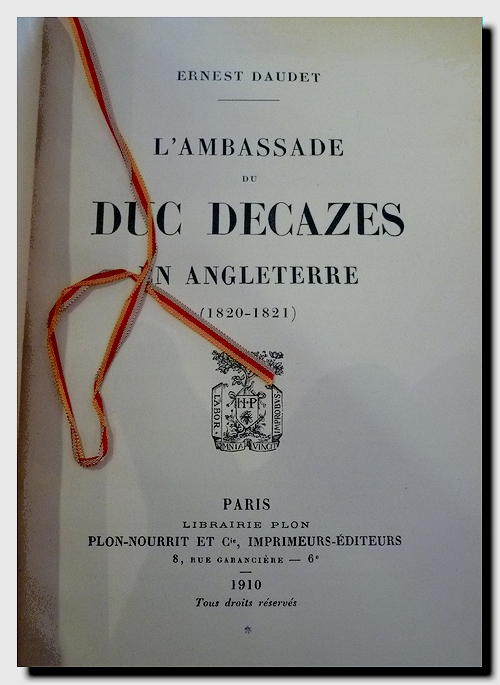

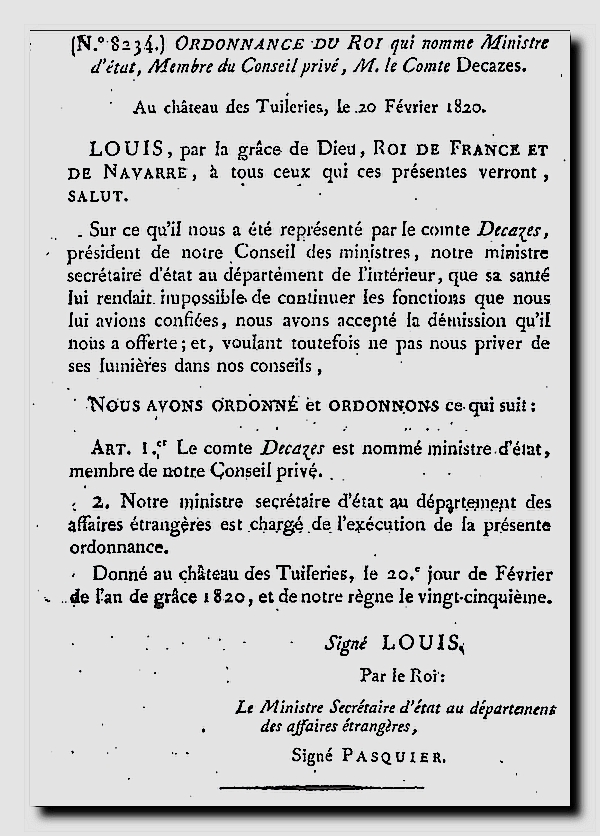

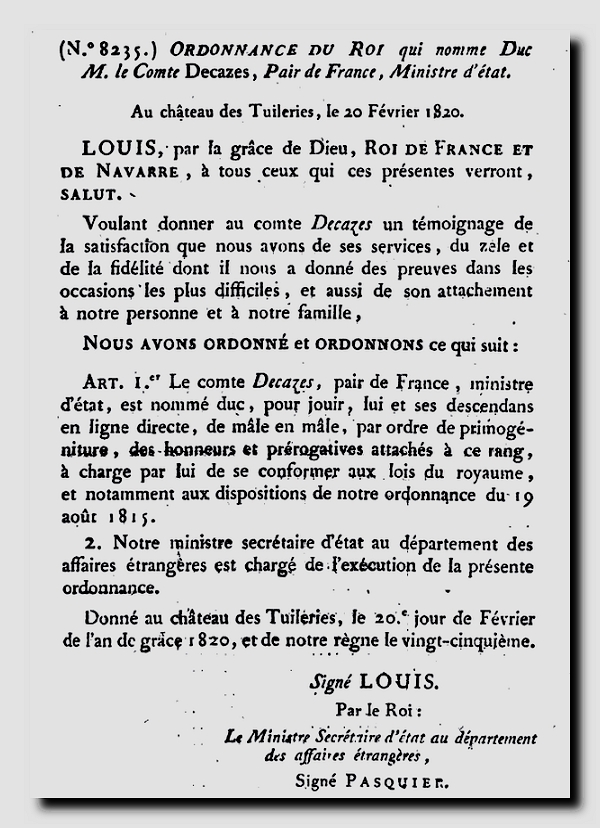

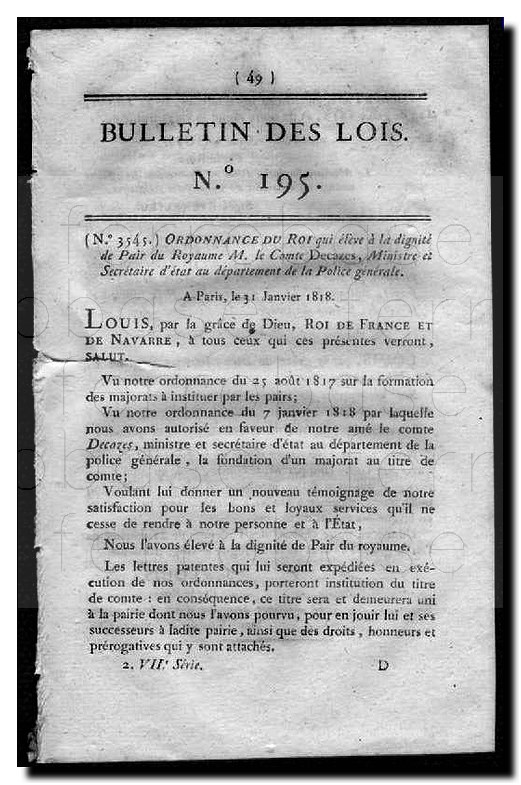

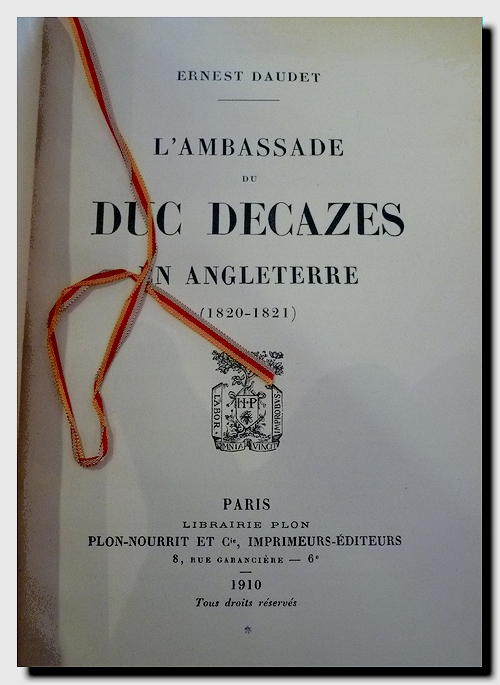

Le lendemain, 20 février 1820, Louis XVIII se résignera à signer les

deux ordonnances suivantes. La première, dans l'ordre du Bulletin des

Lois n° 345 porte le n° 8234. Elle fait le Comte Decazes Ministre

d'Etat et Membre du Conseil Privé. Elle accepte la démission du comte,

président du Conseil pour raison de santé...Ernest Daudet, dans son

ouvrage de référence, n'évoque qu'un rhume, chose finalement assez

commune semble-t-il en février....

La seconde ordonnance, n° 8235, est celle qui fit le

comte duc, lui et ses descendants en ligne directe.

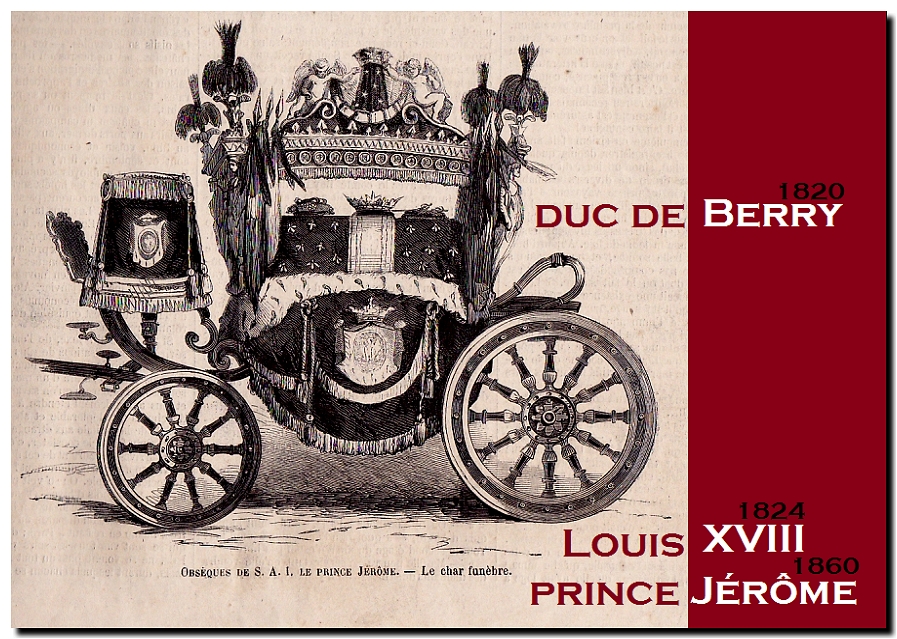

Le

char funèbre du duc de Berry, 1820.

Il

accompagnera Louis XVIII en 1824, et le prince Jérôme Bonaparte en

1860.

Le groupe des députés ultra-royalistes est donc presque parvenu à ses

fins : écarter, définitivement si possible, le ministre tant

détesté, se rapprocher de Louis XVIII, vieillissant, malade. Il reste

seulement à prendre le pouvoir, les

pouvoirs.

Ce sera une autre histoire que la nôtre, qui s'écrira dans quelques

années, après la mort du monarque en 1824. L'influence du duc ne va pas s'éteindre au soir de ce

19 février. Même absent, ses amis et ennemis s'affronteront en son nom.

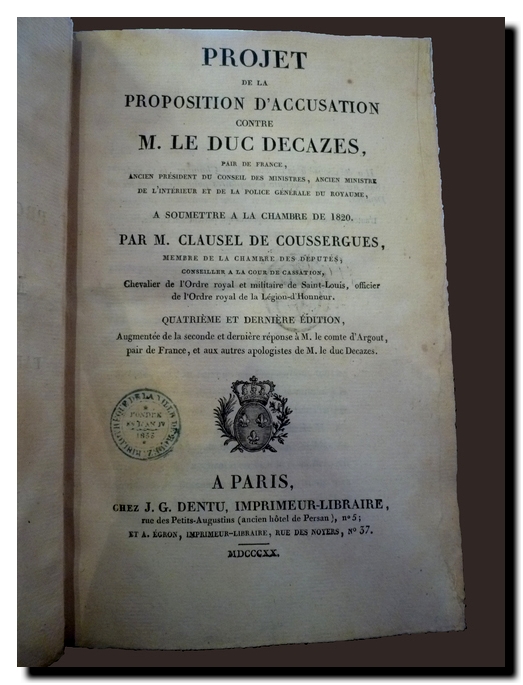

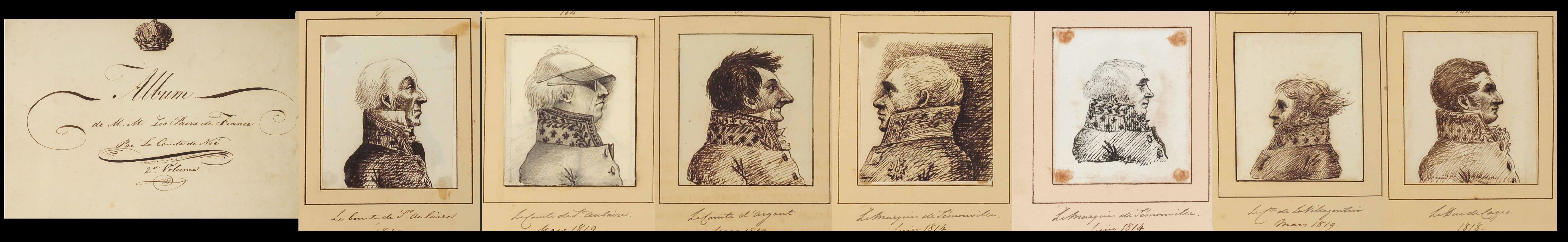

Clausel

de Coussergues va développer son argumentation et publier son

Projet d'accusation en 1820. Argumentation et argutie

remplissent les 451 pages ( ! ) de l'ouvrage,

compte tenu des pages annexes. L'auteur s'oppose

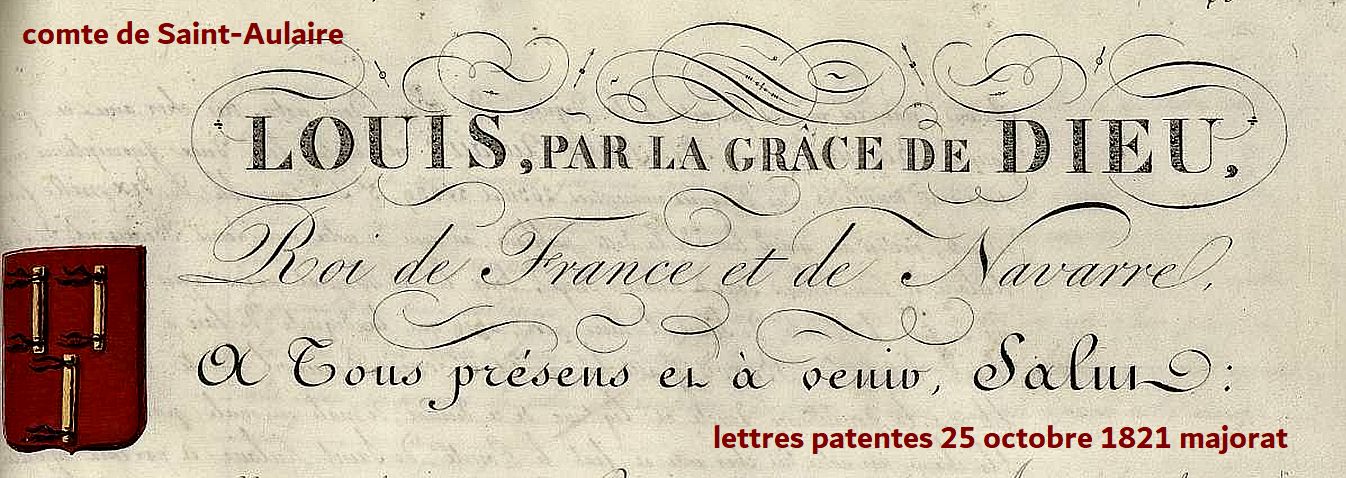

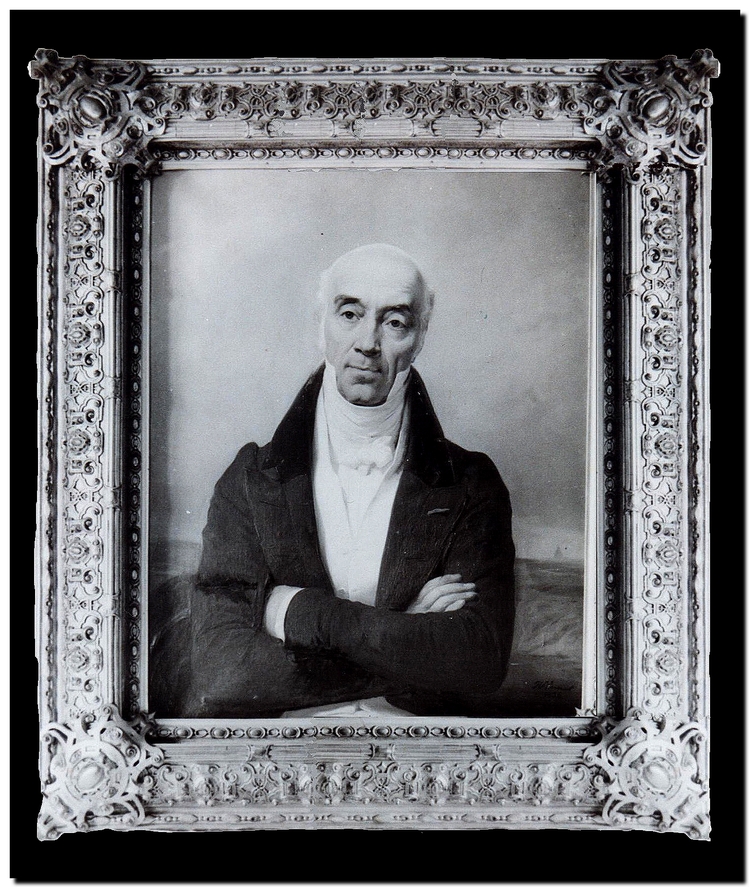

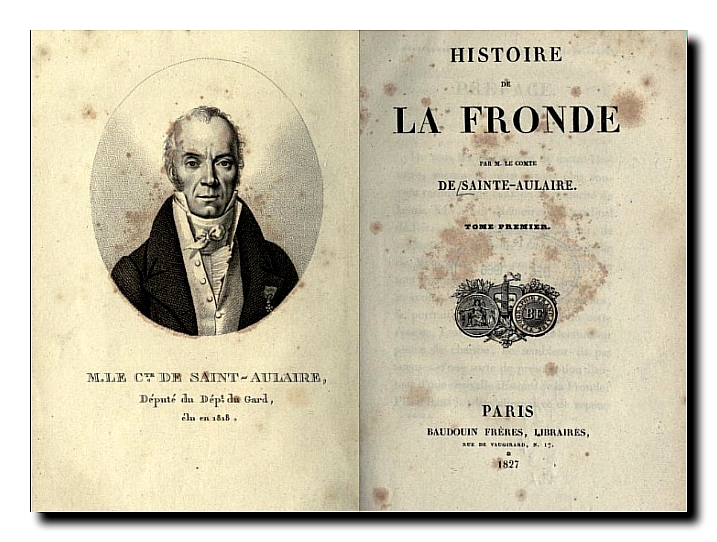

également au comte de Saint - Aulaire, beau-père du duc, et au comte

d'Argout, deux des défenseurs de Decazes en ces moments

difficiles.

Clausel

de Coussergues

Clausel

de Coussergues

membre de la

chambre des députés

Combien de députés ont-ils réellement lu l'exemplaire déposé

pour eux, 250 le furent, à la questure de la Chambre

?

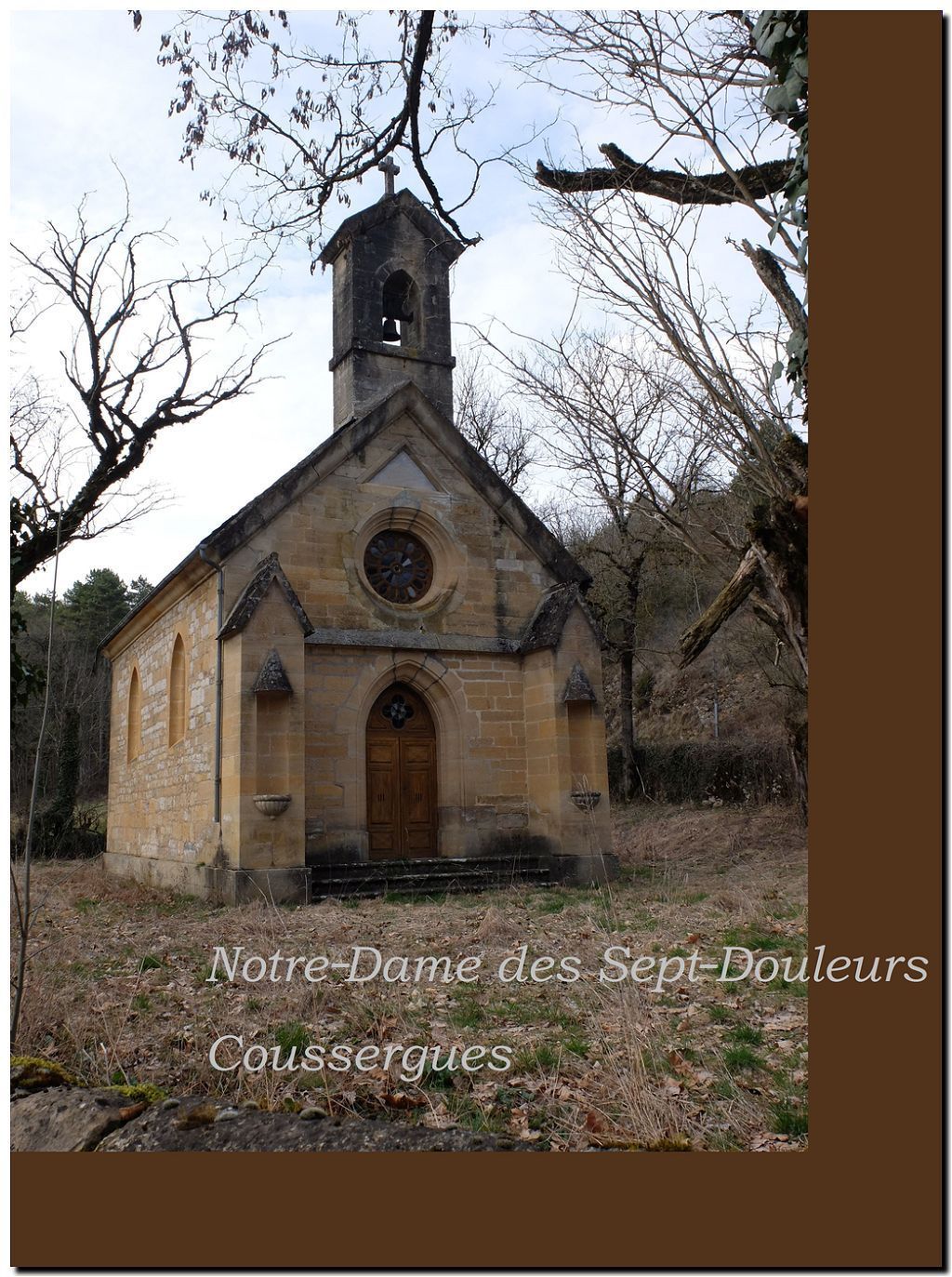

M. Clausel de Coussergues doit son patronyme au village de Coussergues,

près de Rodez. Il repose, décédé le 17 juillet 1846, dans la chapelle

familiale, Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Coussergues. Privée, elle ne

se visite pas : élevée en 1839 et bénite en 1843 par le frère évêque de

Chartres. Pour ne pas rester sur une vision trop connue du bouillant

député Clausel, on pourra par exemple lire les lettres de Mme de

Chateaubriand à son ami rouergat (voir bibliographie, chap 5).

M. Clausel de

Coussergues fut très proche de l'écrivain.

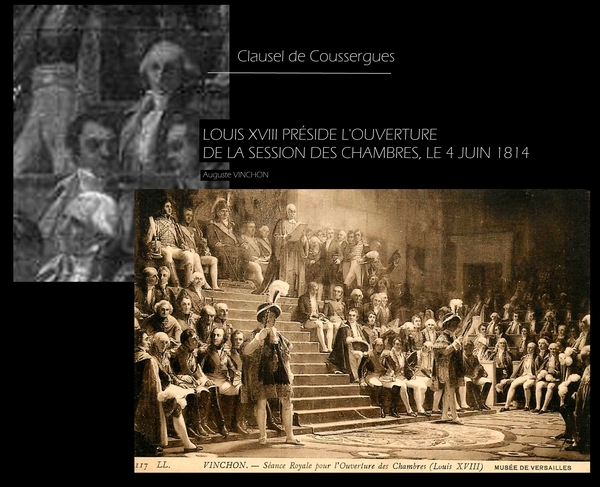

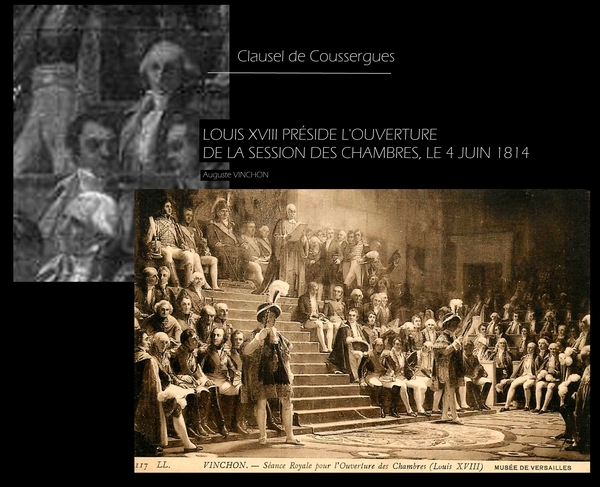

◄ Clausel de Coussergues

Aquarelle par Jean de Nattes

Dessin réalisé vers 1850, donc

après la disparition du député. Le tableau ci-dessous, (Giraldon ?), est sans doute celui

qui inspira Jean de Nattes. Mais il y a quelques différences...

Col

SLSA, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron

Photographie,

infographie JR

◄ clic

◄

clic

Clausel

de Coussergues, coll. part.

inf

Jean Rudelle

◄

clic

Clausel

de Coussergues, coll. part.

inf

Jean Rudelle

◄

clic

◄

clic

Le

peintre Vinchon, pour son monumental tableau (5,76 m de large) a

emprunté le portrait

pour représenter Clausel de Coussergues (in lettre

de Clausel de Coussergues fils à Société des lettres, sciences et arts

de l'Aveyron, 15 juillet 1859).

Le député avait été l'un

des rédacteurs de la Charte constitutionnelle de 1814, ci-dessous

▲

acte royal avec son étui et son sceau de cire verte, couleur des actes

à valeur perpétuelle

Les

actes de Louis XVIII de nomination de M. Decazes étaient semblables

A la suite de l'article Decazes,

figure dans

le Dictionnaire de la conversation l'article Decazeville. Il est

amusant de comparer l'image donnée dans le Dictionnaire avec celle

parue dans l'Exposition.

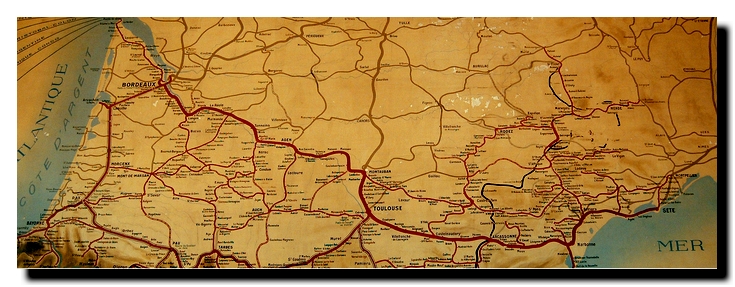

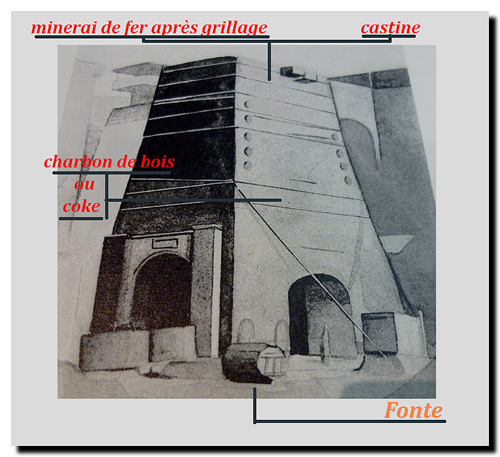

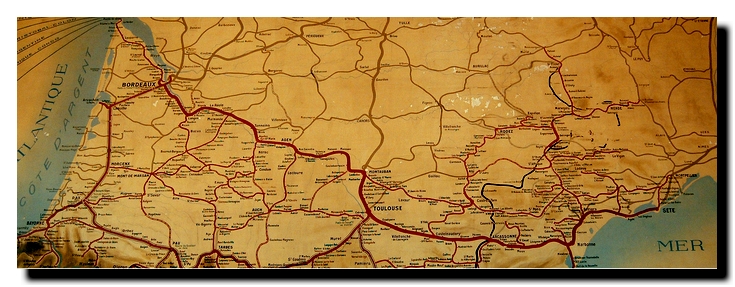

"

Cette localité se réduisait il y a vingt-cinq ans à une simple grange,

qui donnait son nom à la vallée. La renommée disait pourtant qu'il

existait par là des couches de houille d'une puissance inouïe, et dans

le terrain houiller lui-même, comme sur les points les plus favorisés

de l'Angleterre, des couches épaisses de minerai de fer. On montrait

le Lot coulant à deux pas comme une voie navigable, facile à améliorer,

qui devait porter sur le marché de Bordeaux et au loin les produits de

l'usine de fer une fois établie. C'était un Eldorado, disait-on, qui

attendait un conquérant ; ce conquérant fut M. le duc Decazes. Il

attira dans le pays des ingénieurs, des mécaniciens et des ouvriers ;

on se mit à l'œuvre, et l'on constata tout d'abord que la déesse aux

cent voix n'avait rien exagéré. D'innombrables couches de houille

furent découvertes, parmi lesquelles une de 30, 50 et en quelques

endroits même de 75 mètres d'épaisseur. Le minerai de fer dit des

houillères se rencontrait en grande abondance, ainsi que d'autres

minerais, du fer oligiste, du fer hydraté, du fer oolithique, de la

castine et des matières réfractaires, argiles et grès, pour la

construction de l'intérieur des fourneaux. L'usine fut construite par

un habile ingénieur, M. Cabrol, qui en prit la direction. A quelque

temps de là, les chambres votèrent plusieurs millions pour

l'amélioration du Lot ; et cependant l'entreprise demeura plus de dix

ans sans donner aucun produit.

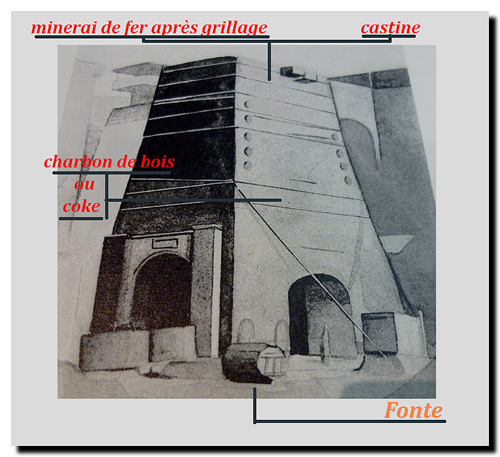

Les

forges de Decazeville sont adossées à un vaste plateau qui les domine

et où s'opèrent les préparations préliminaires des matières premières

telles que la fabrication du coke, le grillage, le cassage, la

trituration et le mélange des minerais. Les transports s'effectuent

par un ensemble de petits chemins de fer débouchant d'innombrables

galeries ou partant de l'orifice de puits desservis par des machines à

vapeur. Au moyen de chemins de fer de niveau, de viaducs, de plans

inclinés, de puits, de souterrains, on arrive à tous les gisements, à

toutes les galeries d'exploitation, quel que soit le niveau où ils se

trouvent situés dans les montagnes voisines. Ces divers travaux ont un

tel développement, qu'il ne faut pas moins de 70 kilomètres de chemin

de fer pour les desservir, et que l'on pose tous les jours des voies

nouvelles. Ils amènent tous les jours à Decazeville cinq cents tonnes

de houille et deux cent cinquante tonnes de minerai cru. Decazeville

possède six hauts fourneaux ; la branche la plus importante de sa

production consiste dans la fabrication des rails ; elle s'élève

jusqu'à

mille deux cents tonnes par mois, sans compter une assez grande

quantité de fers en feuilles et en barres de tous échantillons. La

force qu'on y utilise peut s'estimer à six ou sept cents chevaux

vapeur. C'est sans contredit par sa puissance mécanique et la variété

de ses produits une des plus importantes et des plus complètes usines

de fer que possède la France. "

Pour

compléter ce passage lyrique, il n'est pas sans intérêt de

savoir que cette prose n'est pas du rédacteur du Dictionnaire. C'est un

copier-coller pratiquement intégral d'un passage de l'article -

long - de Michel Chevalier, paru le 30 juillet 1843

dans le Journal des débats, à

la suite de la visite à Decazeville du

duc de Montpensier. L'article complet peut être lu à cette adresse :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446274z.pleinepage.r=Decazeville.f3.langFR; il montre bien l'atmosphère

particulière des forges.

Si le Dictionnaire est donc très critique sur le parcours du duc

Decazes, il rend par contre un hommage appuyé à François Cabrol, dans

son métier d' ingénieur. On peut remarquer enfin que cet article,

publié en 1868, vient au moment où François Cabrol a abandonné

Decazeville depuis huit ans, et à l'époque où la société de Decazes a

laissé la place aux Schneider du Creusot, par la création de la Société

Nouvelle, avec l'arrivée de M. Deseilligny...La faillite était

intervenue en 1865.

L'une des conclusions du

Dictionnaire est forte :

" ...

ministre qui ne sut rien créer, rien organiser, esprit étroit et

vaniteux, cœur dur, sec et égoïste, de l'administration de qui il n'est

resté d'autre souvenir que celui d'un projet de prison spéciale pour

les écrivains ! En 1819 ce projet reçut même un commencement

d'exécution, ainsi que le témoigne un mur digne de la Bastille qu'on

peut encore voir aujourd'hui rue de La Harpe, devant une partie des

bâtiments du lycée de Saint-Louis, auxquels il sert de clôture. On ne

doit nullement savoir gré à M. Decazes de ce tardif retour à la Charte.

S'il se décida à rompre en visière avec les hommes dans les rangs

desquels il avait conquis sa position, et à faire rentrer le pouvoir

dans les voies de la légalité, après avoir tant contribué lui-même à

l'en faire sortir, il y fut poussé bien plus par le besoin de sa propre

conservation ministérielle que par son respect pour les lois ou par son

amour pour les libertés publiques."

Voici un autre portrait de

Decazes : Biographie des hommes du

jour, Germain Sarrut et B. Saint-Edme, T1, Paris, Krabe, 1835; Decazes,

p 22-34. (Google Books )

Justice, Vérité, Impartialité,

sont les principes directeurs de la Biographie:

" Pour nous, narrateurs impartiaux, nous

dirons les faits, nous ne dirons que les faits avérés..."

Avec de telles affirmations, nous pouvons espérer quelque impartialité

pour l'homme qui fut l'un des plus puissants de l ' époque, sinon

le plus puissant.

Decazes, sera le quatrième portrait, pages 22

à 34. Bien que placé à cette place d'honneur, il n'a pas droit à

une gravure ; oubli (bien sûr que non ! ) regrettable, car

celles de la Biographie sont remarquables de vérité !

C'est donc une démonstration, (exacte ? ) du zèle

royaliste de Elie Decazes. Après avoir rappelé la fortune familiale,

assise par l'achat que fit le père d'Elie à la nation du château et

de la terre de Fronsac, révolutionnairement confisqués et vendus en

1793, l'enfance d'Elie et ses études à Vendôme précèdent l'exposé

d'une carrière politique tourmentée. On souligne l'action de Decazes

à l'occasion de l'arrestation du maréchal Ney, et sa condamnation.

Fait comte par ordonnance du roi le 27 janvier 1816, la Biographie

rappelle également les évènements tragiques de Grenoble, sans

toutefois citer le fameux " fusillez

les " attribué au Ministre qu'était alors Elie Decazes. Il sera

fait pair le 31 janvier 1818.

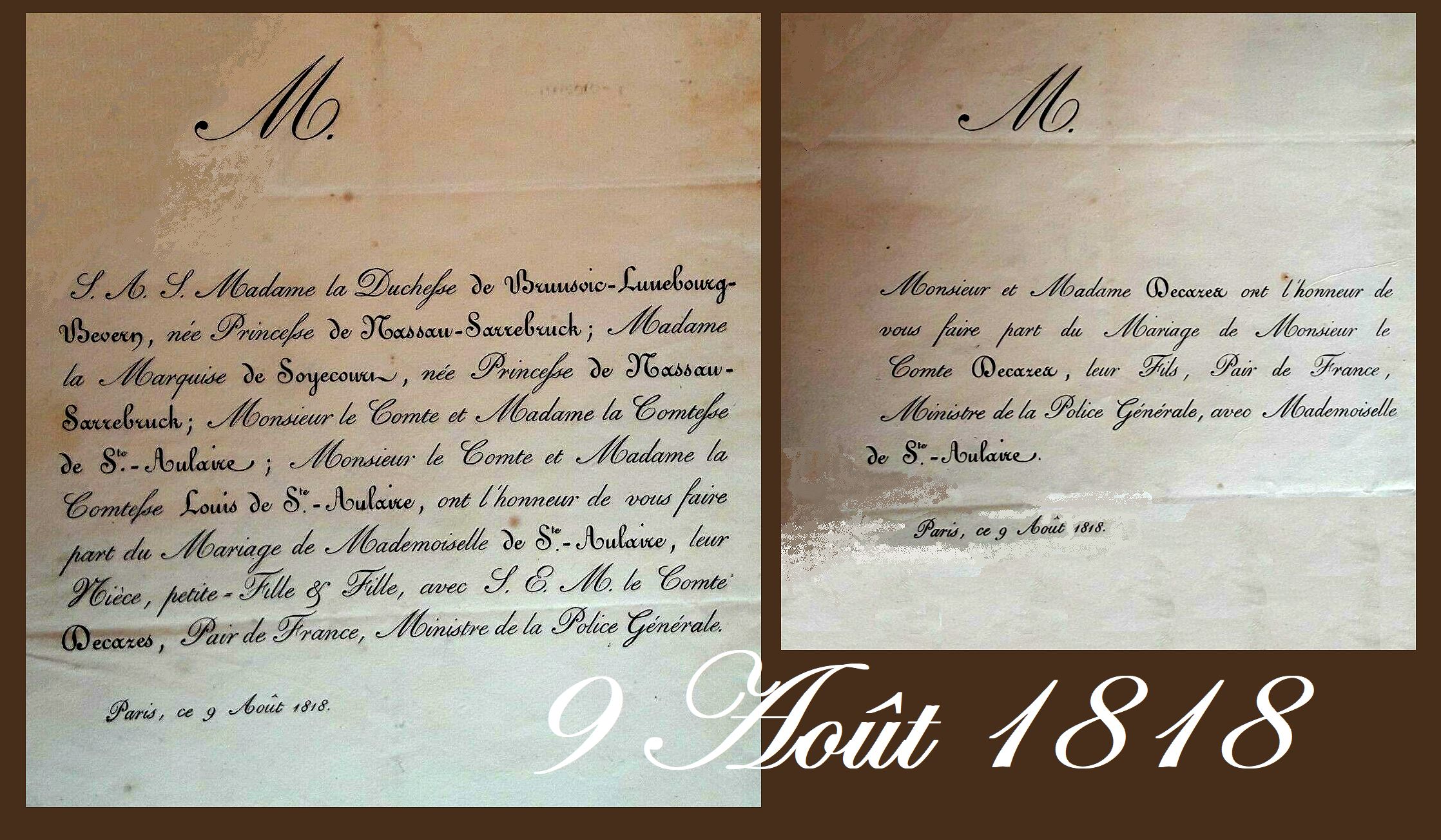

▲

mariage, deux princesses dans le faire-part d'Egédie...

▲

mariage, deux princesses dans le faire-part d'Egédie...

Le

biographe termine par ce passage: "

telle a été la carrière parcourue par cet homme, ennemi de la liberté

de la presse et de la liberté des citoyens,(...), grand spéculateur en

chef de complots imaginaires...".

La Biographie et ses 918

pages offre bien d'autres portraits. Il y a

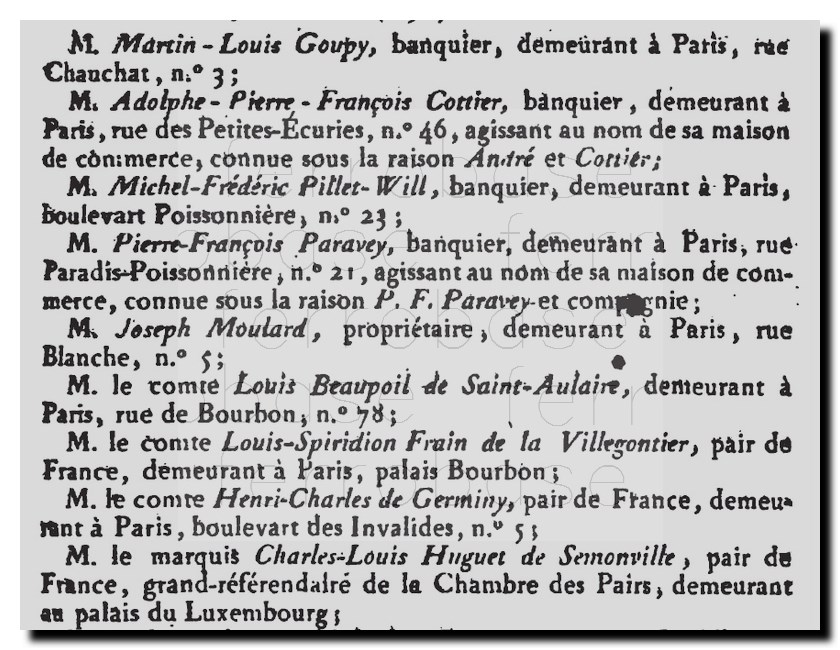

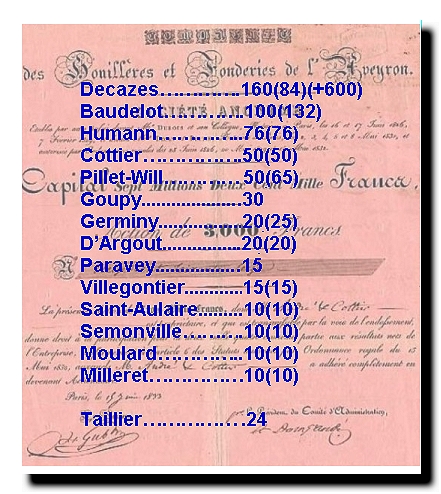

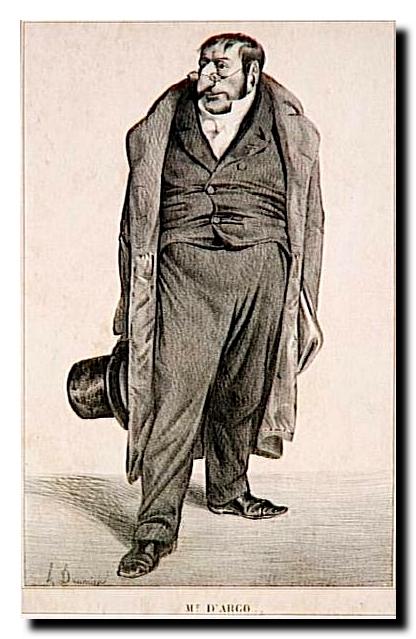

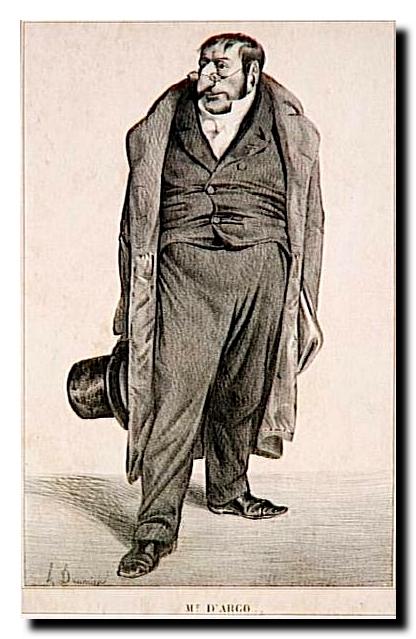

par exemple celui du comte d'Argout. Celui qui sera un des premiers

actionnaires de Decazeville, est présenté comme " un

des plus zélés et des plus constants adversaires du parti patriote ; il

appartient à la coterie Pasquier, Decazes et compagnie ..."

On peut y lire le portrait du marquis de Sémonville,

également actionnaire des débuts : "

Le vieux marquis...est sans contredit l'un des membres de la chambre

haute qui, à toutes les phases de nos quarante années de révolution, se

sont toujours faits remarquer par la souplesse avec laquelle ils ont su

dans toutes les circonstances flatter le pouvoir, quel qu'il fût, qui

ont toujours placé l'intérêt de leur vanité et de leur ambition avant

l'intérêt du pays."

Ces trois biographies ne mentionnent aucune activité des

intéressés dans le domaine industriel... et on aura peut-être compris que la

Biographie n'a pas de sympathie particulière pour Decazes et ses

amis.

▲

Glücksburg ? C'est là !

▲

Glücksburg ? C'est là !

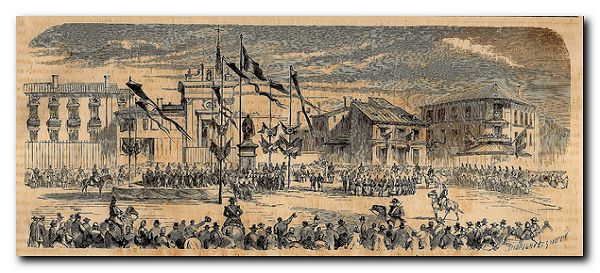

Place

Decazes, Libourne

Place

Decazes, Libourne

à

Decazeville, Decazes ou de Cazes ? On peut hésiter !

à

Decazeville, Decazes ou de Cazes ? On peut hésiter !

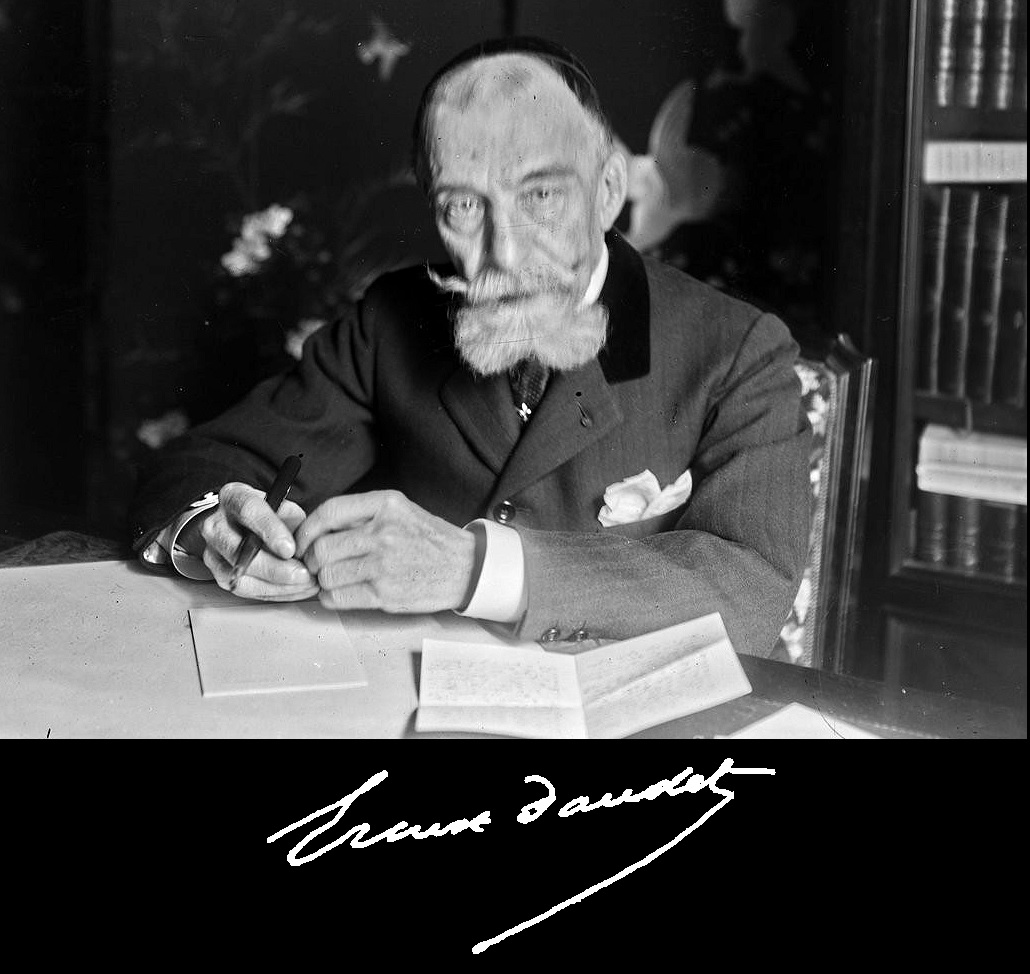

▲

Ernest Daudet, Gallica

▼

Ernest Daudet, Album Mariani

▲

Ernest Daudet, Gallica

▼

Ernest Daudet, Album Mariani

* Ernest Daudet est (peut-être) l'auteur

du catalogue des archives de La Grave, voir plus bas sur cette page,

Archives de la Grave, sans date, Catalogue, 496 pages

Né en 1780 et élevé dans la bourgeoisie de Libourne, chez son

parrain, le jeune Elie fit ses études à Vendôme : elles ne sont pas

commentées par Daudet... Vers 1800, sa famille le voit devenir acteur.

En fait de théâtre, il sera, nous semble-t-il, plus facilement

auteur ! Parti à Paris, " puisque la

fortune ne descend pas chercher "

ses élus, il étudie le droit et sera " homme de loi " puis

avocat. Il n'y a pas un mot dans le travail de Daudet sur les

activités de Elie dans le cabinet de son père à Libourne...

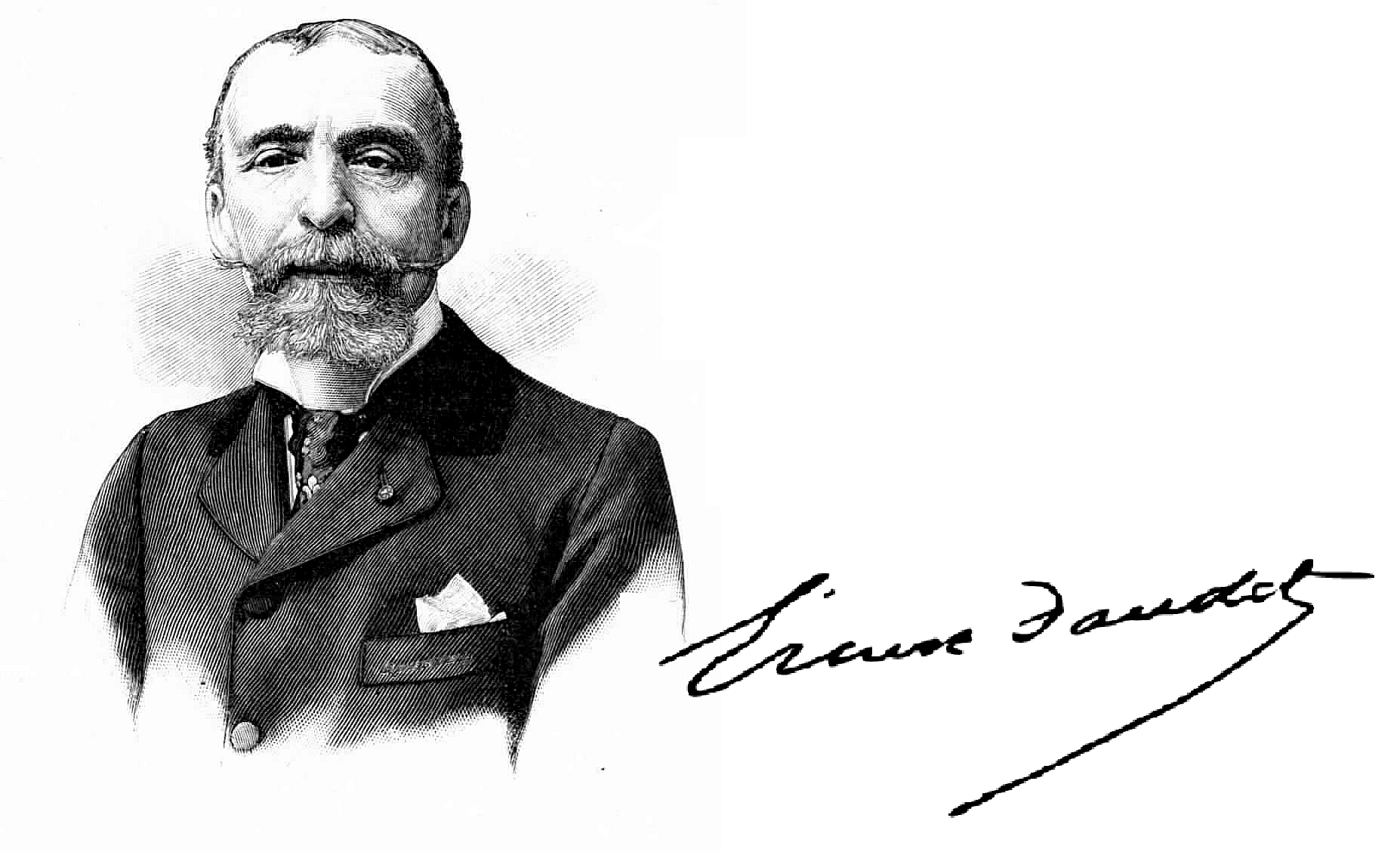

Elie Decazes va épouser en 1805

Mademoiselle Muraire, dont le père est premier

Président de la cour de cassation. C'est ce beau père qui va

faciliter l'entrée d'Elie au service de la mère de l'empereur, et

ce mariage sera bien sûr une occasion pour Elie de rencontrer la

fortune, l'autre, à défaut pour le moment de richesse.

Il faut souligner l’importance, pour la carrière d’Elie

Decazes, de ce mariage avec Elisabeth Muraire. Quelques indications

supplémentaires ne sont pas sans intérêt pour comprendre cette bonne

fortune. Lorsque

le mariage eut lieu, le 5 août 1805, ou le 1er, suivant

d’autres

sources, Monsieur Muraire était un grand dignitaire : comte de

l’Empire,

conseiller d’Etat, premier président à la cour de Cassation, grand

officier de la Légion d’honneur.

Il sera

grand croix de l’ordre de la Réunion.

Il

avait assumé des responsabilités de maire, président de district et

député du

Var... Et nous ne sommes pas exhaustif dans cette énumération !

Mademoiselle

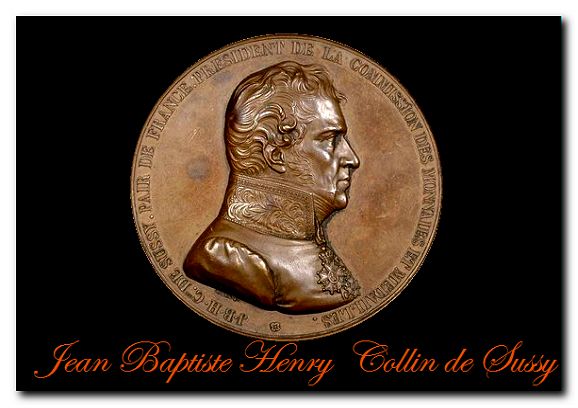

Muraire avait une sœur jumelle, Victoire, qui  se marie la même année à 15 ans

à

Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus

tard comte

et à l’origine du musée de la Monnaie à Paris. Plus important que le

beau-frère dans ce

cercle familial, le père de ce beau-frère, le comte de Sussy. Il a laissé son nom dans l’histoire comme directeur

général des douanes, (il l’était en 1805), puis plus tard président de

la cour

des comptes. Il sera en 1812 un ministre du commerce de Napoléon. Ces

indications nous montrent que le jeune juge, si bien entouré, va

pouvoir

relativement vite gravir quelques échelons dans l’appareil de la

justice. Ce

comte de Sussy sera fait pair sur la proposition d’Elie Decazes lors

des

nominations de la « fournée » de mars 1819 et Elie Decazes

soutiendra

son beau père Honoré Muraire lorsque celui-ci connaîtra quelques

difficultés

dans les années agitées qui vont suivre.

se marie la même année à 15 ans

à

Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus

tard comte

et à l’origine du musée de la Monnaie à Paris. Plus important que le

beau-frère dans ce

cercle familial, le père de ce beau-frère, le comte de Sussy. Il a laissé son nom dans l’histoire comme directeur

général des douanes, (il l’était en 1805), puis plus tard président de

la cour

des comptes. Il sera en 1812 un ministre du commerce de Napoléon. Ces

indications nous montrent que le jeune juge, si bien entouré, va

pouvoir

relativement vite gravir quelques échelons dans l’appareil de la

justice. Ce

comte de Sussy sera fait pair sur la proposition d’Elie Decazes lors

des

nominations de la « fournée » de mars 1819 et Elie Decazes

soutiendra

son beau père Honoré Muraire lorsque celui-ci connaîtra quelques

difficultés

dans les années agitées qui vont suivre.

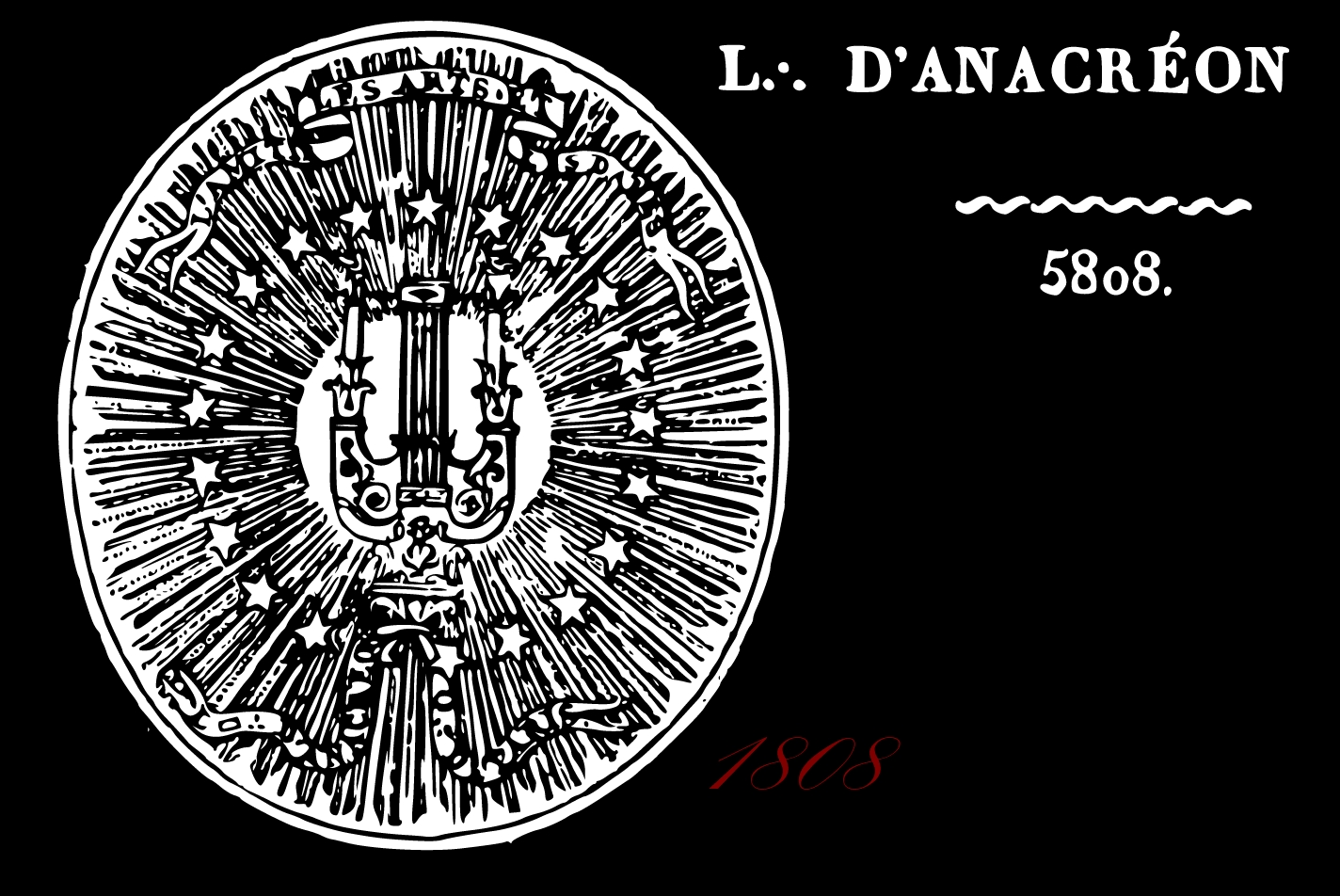

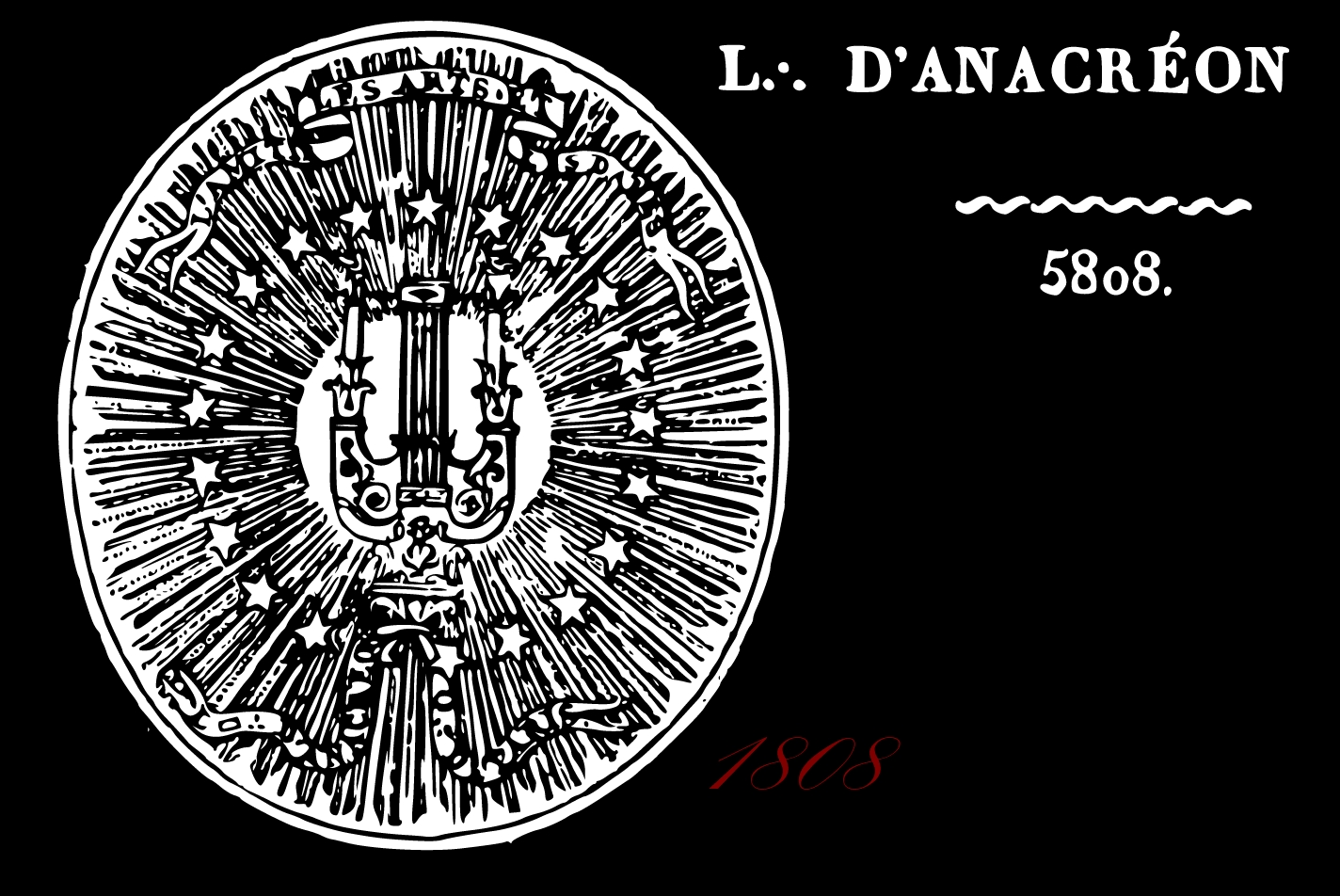

Sa jeune épouse décède le 24 janvier 1806.

Une

« Tenue de deuil » sera organisée par la loge maçonnique

d’Anacréon à

laquelle appartenaient Honoré Muraire et Elie Decazes. Elisabeth

Decazes était

également membre d’une loge. Le site « Musée

virtuel de la musique

maçonnique » évoque cette Tenue. Il y a donc, dès ce

mois d’août

1805 un véritable tourbillon dans lequel Elie Decazes trouvera les

éléments de

sa future réussite. Ce même site, (http://mvmm.org/c/docs/decazes.html),

permet

également, par un renvoi, de lire dans Le Globe, une revue maçonnique, une biographie du duc, dans laquelle les

aspects maçonniques indiqués permettent une approche plus complète de

sa

personnalité.

Dans les débuts, il sera donc juge et même

président des assises à Paris. Le lendemain des Cent Jours sera

une ère de faveur pour Elie Decazes, qui saura tirer avantage de son

écartement passé décidé par Napoléon. Passons sur les

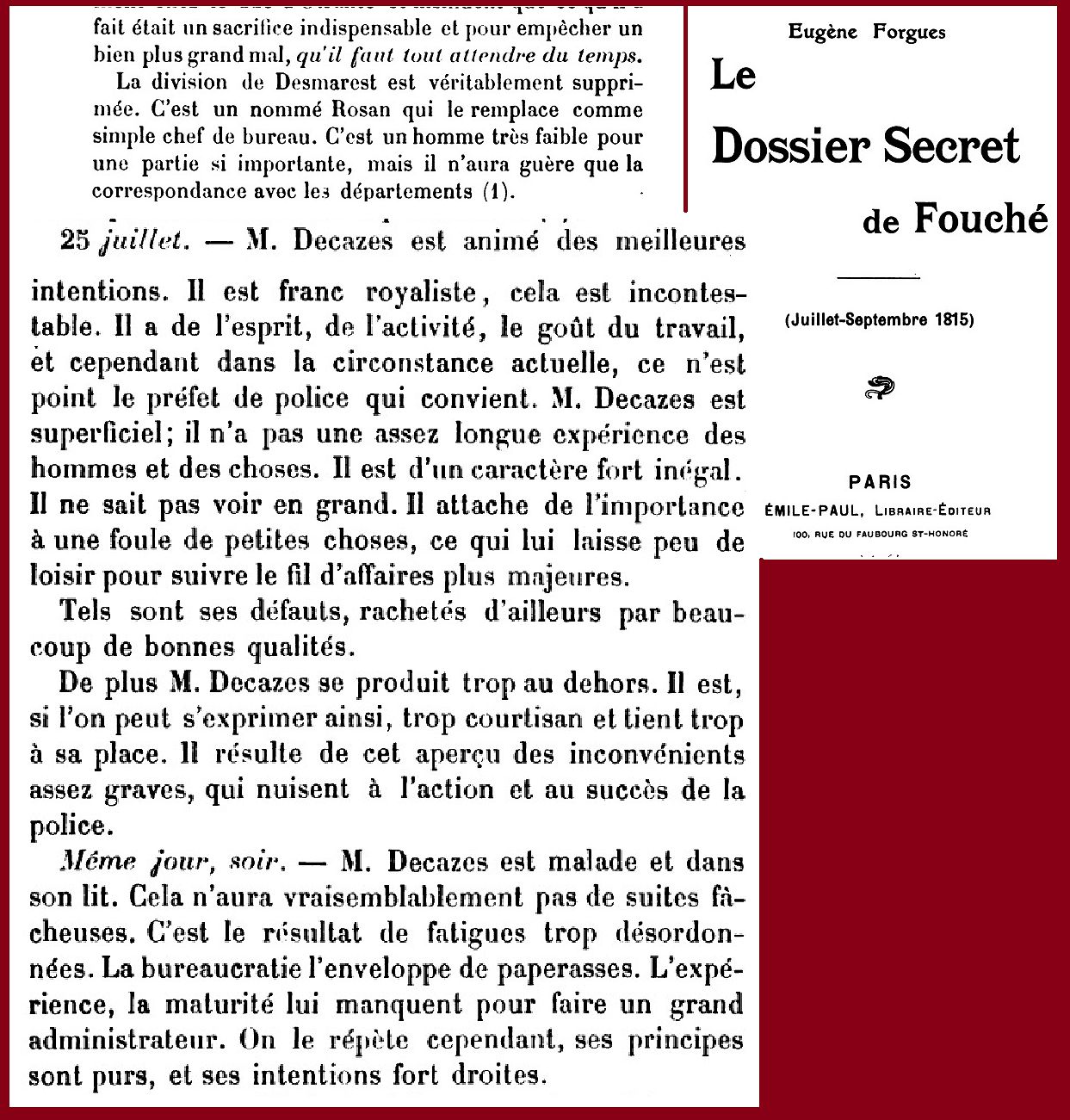

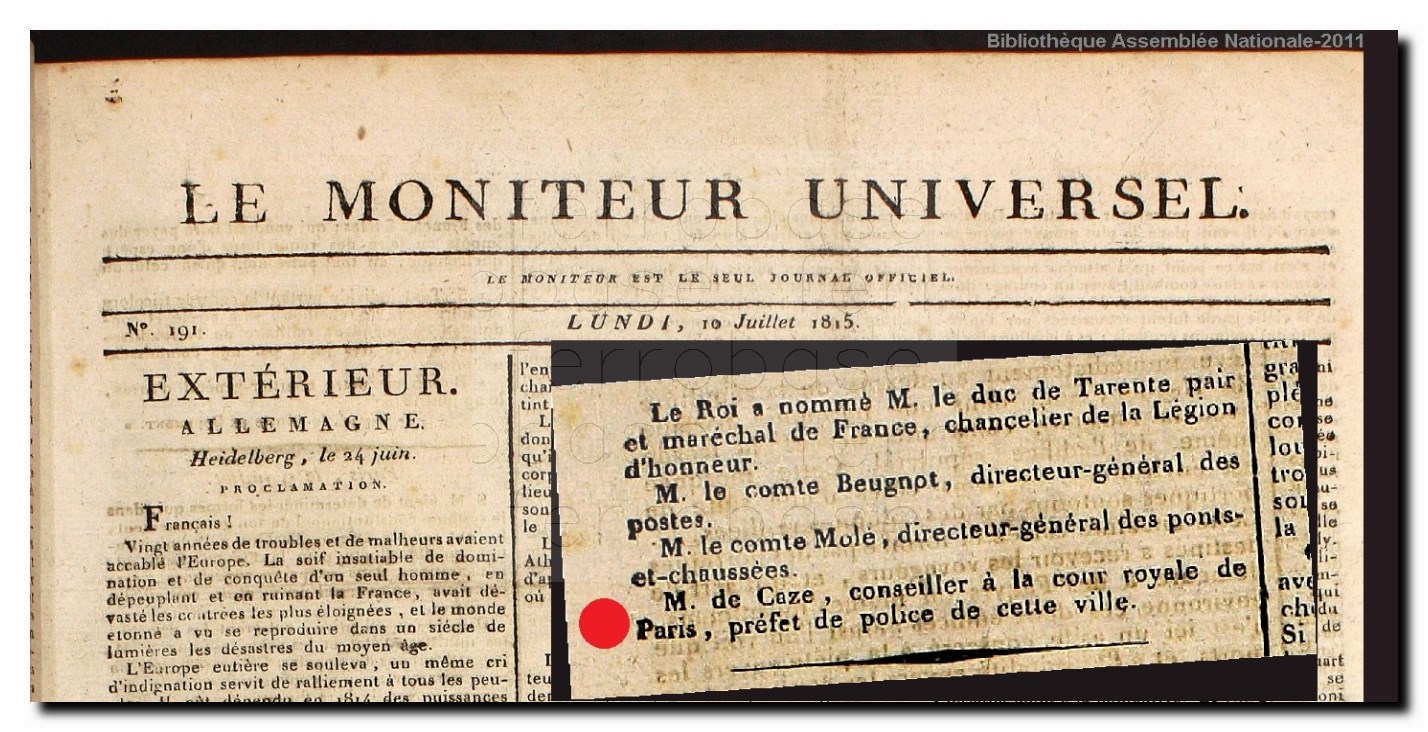

circonstances ... Avec Fouché comme ministre ( ! ), il sera préfet de

police de Paris, la veille même, stricto sensu, de l'entrée de

Louis XVIII dans Paris. Il va devoir composer avec des républicains,

bien disposés à résister, et des bonapartistes pour qui le coup

de main est l'objectif. Son ministre est de plus dès le début son

ennemi déclaré. Parmi ses opposants, il y a aussi et déjà à cette

époque Chateaubriand. L'épisode du maréchal Ney est évidemment décrit

longuement par Daudet.

Devenu Ministre de la Police dans le gouvernement Richelieu, il va le

rester pendant les trois ans de ce ministère, avant de remplacer le duc

Richelieu en 1818.

Les élections de 1815, la Chambre Introuvable, amènent à

Paris une majorité d'ultra-royalistes, violents, vindicatifs,

opposés au régime constitutionnel que soutiennent Elie Decazes et

Richelieu. " La marche du ministère

est difficile parce qu'il navigue entre deux écueils " écrit

Decazes, " nos ennemis sont nos amis",

(nov 1816). Ou, " nous,

(le ministère Richelieu Decazes), soutenons les

intérêts moraux révolutionnaires ", précise Decazes, qui prête

le propos accusateur à Chateaubriand.

La dissolution de cette chambre, constamment opposée à tous les

projets, sera un objectif pour Decazes, objectif dont il va avoir à

convaincre le duc de Richelieu et le roi Louis XVIII. Ce sera plus

difficile pour ce dernier, mais l'objectif est atteint le 5 septembre

1816. L'opposition de Chateaubriand, orale et écrite, des

ultras, des royalistes, de la famille royale, et de tous ceux qui se

voyaient bien aux pouvoirs, n'y étant pas, sera dès lors constante :

si le roi n'avait eu une si forte sympathie pour Decazes, il n'aurait

bien sûr pu se maintenir. Pour ce qui est de l'illustre

écrivain, il va être rayé par le roi de la liste des ministres

d'Etat. Toute honorifique que ce soit, cette position importait à

Chateaubriand qui, déçu de ne pouvoir accéder au pouvoir politique par

un poste de ministre, va devenir, contraint ou forcé, l'égal

des plus exaltés ultra-royalistes : ses écrits deviennent violents

envers Decazes.

Ci-dessus, portrait duc Decazes, carte

Gironde, Vuillemin

Mémoires

d'Outre-Tombe (T4) : ces quelques lignes de Chateaubriand

sont

sans doute excessives, évoquant l'objet, l'esclave, le favori, de

Louis

XVIII

Buste de Louis

XVIII, musée des beaux-arts de Libourne.

"

L'artiste avec ce portrait sculpé all'antica transforme discrètement

la présence physique du roi vieillissant en portrait antique très

imposant idéalisant les traits du roi et le transformant en portrait

allégorique. Il s'éloigne d'un simple portrait individuel exprimant

ainsi la puissance politique du modèle et l'autorisant ainsi à entrer

dans la postérité. Le portrait dans sa nudité antique et intemporelle

se détache des normes classiques et officielles...."

Musée des beaux-arts,

Libourne, notice

Ecole française, XIX ème siècle

Plâtre, H.63cm,L.39 cm,Ep.31 cm

Envoi de l'Etat en 1836

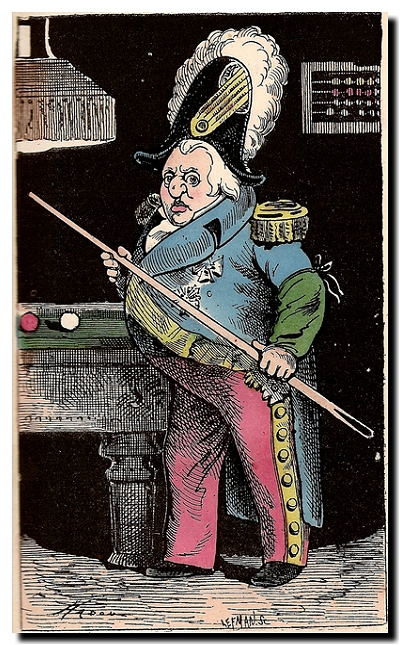

Le roi Louis XVIII fut bien sûr la cible de très nombreux

caricaturistes. Voici un trait d'humour, avec ce dessin de P. Hadol (Touchatout, Histoire

de France tintamarresque, L'Eclipse, Paris, 1872) ; tout est à

prendre, au moins,

au second degré : les deux balles rouge et blanche, le thème du

billard, ou les demi-manches de protection...

◄ La duchesse Decazes,

née Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire,

et son fils Louis,

miniature sur ivoire, d'après Isabey

Il existe d'autres miniatures

d'Egédie de Saint-Aulaire par Isabey. En 1818 par exemple. Egédie, qui

a seize ans, en offre une à Elie avant son mariage. Voir ci-dessous.

▲

Egédie Saint-Aulaire, par Isabey

(DR,

casa Necchi Campiglio, Milan)

▲

Egédie Saint-Aulaire, par Isabey

(DR,

casa Necchi Campiglio, Milan)

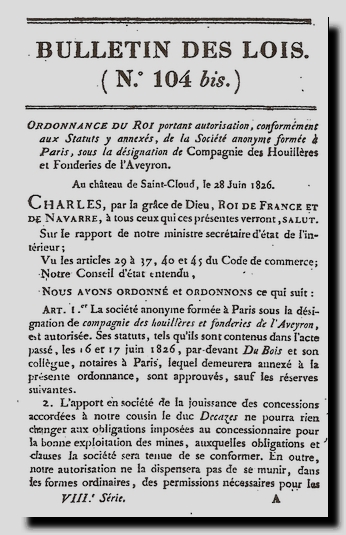

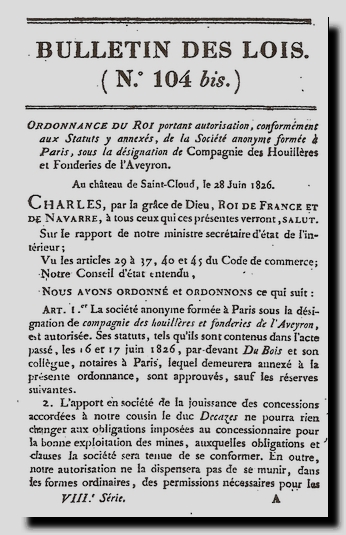

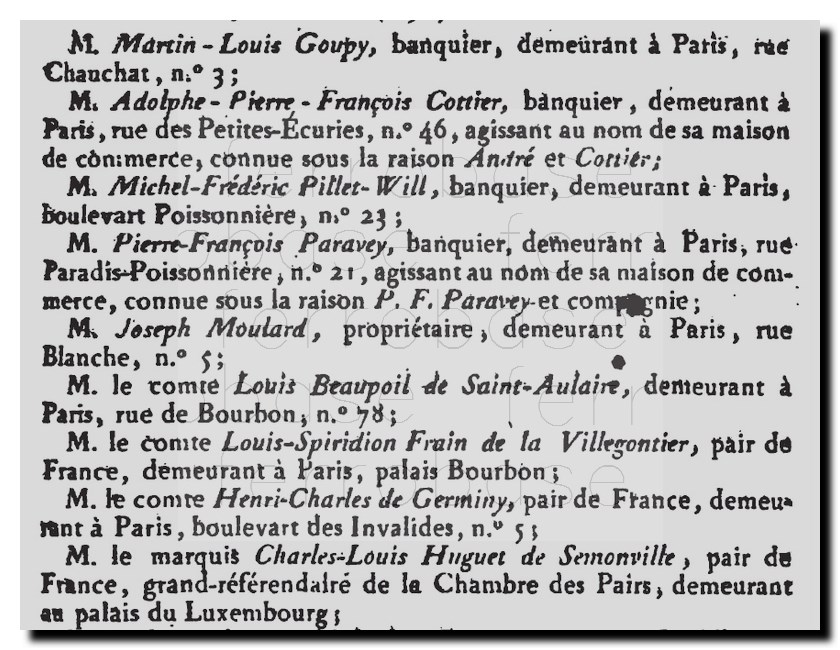

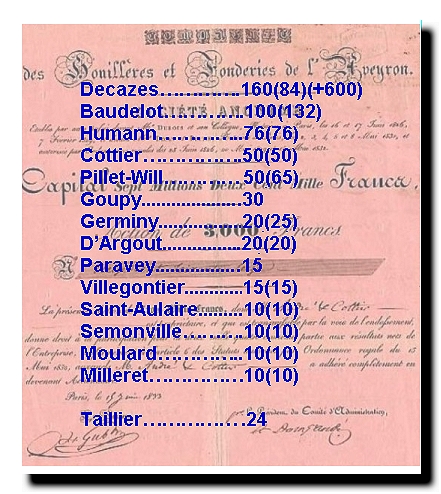

1818,

à trente huit ans, ce sera l'année du second

mariage du comte Decazes. Son précédent mariage est relativement

lointain. Voulu par

Louis XVIII et Mme Princeteau soeur de Elie, qui dirige la maison

parisienne du ministre, le choix se porte sur Mademoiselle de

Saint-Aulaire. Le comte de Saint-Aulaire sera plus tard en 1826 du

cercle très restreint des premiers actionnaires des Houillères et

Forges. Sur pression de la tante de la future duchesse, la

duchesse de Brunswick, qui ne voulait que d'un duc pour sa petite

nièce, le roi du Danemark fit Elie Decazes duc de Glücksbierg, seul

titre de duc créé dans ce royaume... Le titre danois, duc de Glücksbierg, fut transféré et porté par son

premier fils Louis, du vivant du duc Elie Decazes.. Le mariage

fut grandiose, les 10 et 11 août

1818. Les souvenirs de la jeune duchesse, alors âgée de seize ans, sont

rapportés dans le texte de Daudet. L'écrivain rapporte

également les lettres que Louis XVIII n'arrêtait pas de faire

porter au duc, " son fils bien aimé ".

Dans ces échanges, le tutoiement est de rigueur entre le roi et Decazes

(mais non pour l'inverse ! ) et Ernest Daudet montre bien les liens

très étroits qui sont alors ceux entre le roi et son ministre

ou son épouse, " ma fille bien

aimée ".

Il semble évident que le roi en 1818 fait toute confiance à Decazes

pour la conduite des affaires du pays, en luttant constamment contre

son frère, futur Charles X, et son neveu par exemple, le comte de

Berry. L'opposition

de ces derniers ne fait que s'accroître devant l'étoile qu'est

devenu Elie Decazes, " voulant

nationaliser la royauté et royaliser la France " selon ses

dires.

En 1819, le ministère de la police est supprimé, selon le vœu même de

Decazes, qui devient l'élément essentiel du nouveau cabinet Dessoles

- Decazes, comme ministre de l'intérieur. En novembre de cette année

1819, il accède enfin à la présidence du Conseil, la

première marche, tout en restant ministre. A gauche comme à

droite, c'est l'opposition la plus totale, contre celui qui possède

une telle influence sur le roi. Le Journal des débats, à droite, en

fait une cible permanente. En janvier 1820, on le traite de Catilina,

ce qui n'est pas un compliment, ou de charlatan politique....

Decazes aurait bien voulu semble-t-il quitter ce poste, mais le duc

Richelieu n'était pas encore prêt à reprendre du service, à côté, ou

sous le regard de

cet ami devenu politiquement assez encombrant.

13 février 1820, Paris s'amuse. Enfin, une partie du monde,

comme on

dit, est à l'Opéra, à cette époque salle

Montansier, disparue et aujourd'hui square Louvrois. Ce n'est pas

le cas de Decazes. Le ministre

travaille lorsqu'à onze heures du soir, on lui amène la

nouvelle : le

duc de Berry, le dernier des bourbons, neveu de Louis XVIII et un

des ses nombreux ennemis affichés, est assassiné sur les

marches de

l'Opéra. Il décèdera six heures plus tard. Au

cours du trajet qui le

conduit sur place, le ministre de l'intérieur et

président du

conseil aura cette phrase "

nous sommes tous assassinés ".

Il voyait juste, très juste ! En quelques jours, le destin de la France

changera de mains, et la destinée de Decazes bascule.

Au delà du drame, c'est un séisme politique, et au milieu de la

faille, le ministre, bien seul, soumis on le devine, à toutes les

attaques. Rappelons simplement l'opposition du député aveyronnais

Clausel de Coussergues, ultra parmi les ultra, demandant

immédiatement à la Chambre la mise en accusation pour traîtrise (

! ) du président du conseil, et lui faisant porter toute la

responsabilité de l'assassinat. On se souvient aussi du mot de

Chateaubriand : " les pieds lui ont

glissé dans le sang, il est tombé

". Ce propos serait d'ailleurs repris d'un article du 14 février

d'Alphonse Martainville. Directeur du Drapeau Blanc, journal (plus que)

monarchiste. Louis XVIII, dans ses Mémoires (par le duc de D***, T12, Paris 1833,

Archive.org), cite nommément le journaliste et non

l'écrivain.

Le 26 février 1820, le duc, la duchesse, le petit Louis, et la soeur du

duc quittaient discrètement Paris pour la Gironde, un exil obligé, et

voulu par Richelieu, qui ne désirait pas voir Decazes à ses cotés dans

cette période très troublée. Decazes ne reviendra que le 22 juin, et

sera à Londres le 13 juillet, pour honorer quelque temps ses fonctions

d'ambassadeur. Sur la route, il fit une pause à Beauvais, chez

son ami le préfet de Germiny, un actionnaire futur des Houillères.

L'histoire connaît des rencontres curieuses : c'est Chateaubriand

que Louis XVIII enverra à Londres pour remplacer son adversaire

désormais déchu le duc Decazes à l'ambassade...Peut-on imaginer les

détails de la rencontre ? A -t-elle seulement eu lieu ? Peut-on

imaginer une telle rencontre, le duc Decazes souhaitant la

bienvenue à Monsieur Chat-Briand, ainsi

nommé par M. Decazes dans une lettre de 1817 ?

Vous aviez peut-être gardé le

souvenir suivant de l'écrivain,

"

le seul mot de chevalerie, le seul nom d'un illustre chevalier, est

proprement une merveille, que tous les détails ne peuvent surpasser

" (Génie du Christianisme, 1803) ; il faut bien reconnaître que

quinze

ans plus tard, les beaux principes de chevalerie ne sont pas ou plus

d'actualité...

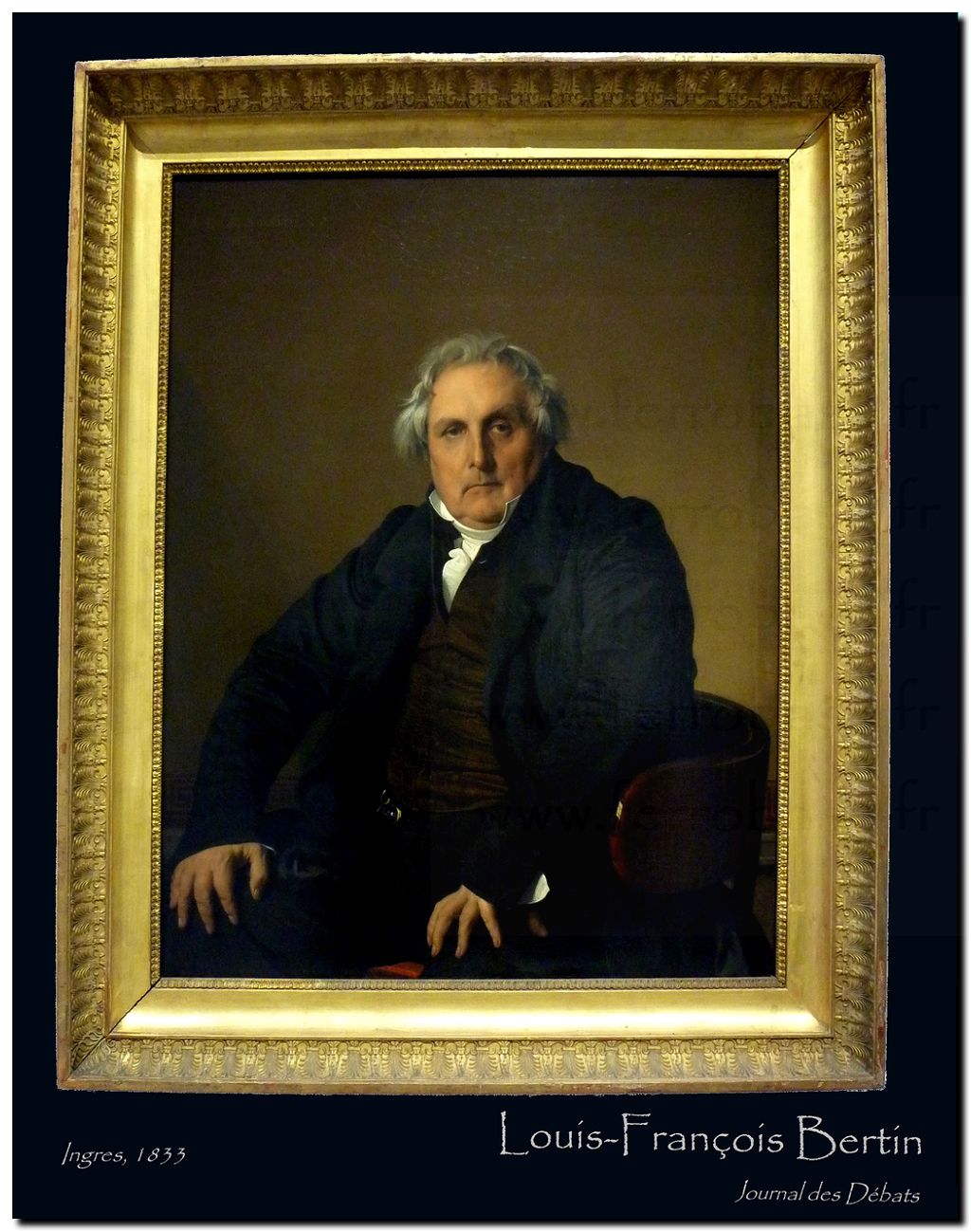

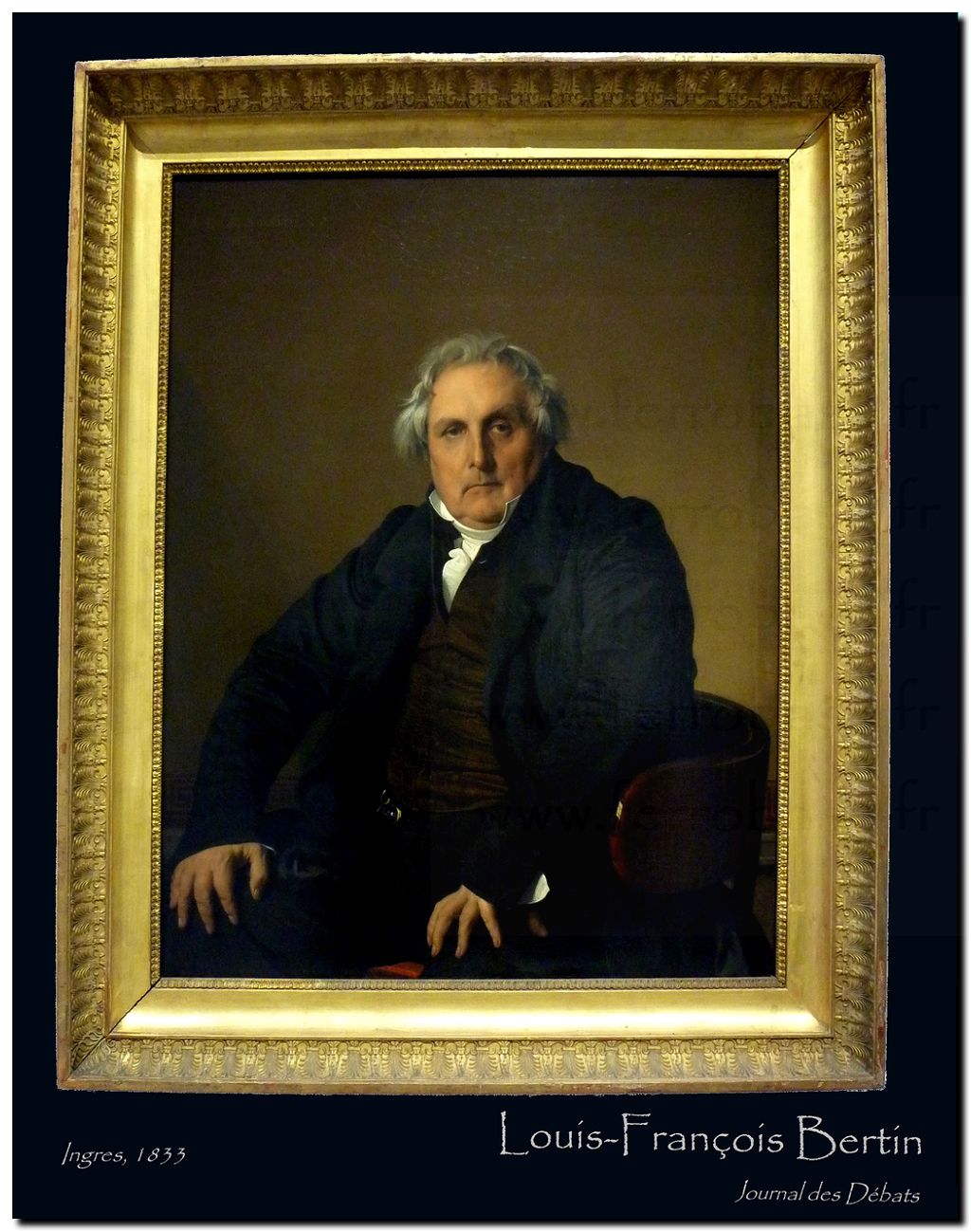

Voici

Bertin, l'un

des adversaires permanents du duc, "Buonaparte d'antichambre"

( ! ) La posture peinte par Ingres montre

une forte personnalité ! Ce journaliste a fondé le Journal des

Débats. Parmi les collaborateurs, Chateaubriand. L'article présenté est

très sévère :

"la

main qui a porté le coup n'est pas la plus coupable. Ceux qui ont

assassiné Mgr le duc de Berry sont ceux qui, depuis quatre ans,

établissent dans la monarchie des lois démocratiques...."

JDD, 19 février 1820

vicomte de Chateaubriand

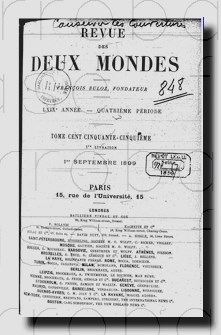

La suite ? La Revue des deux mondes, période 4, tome

155, 1899-10 (1899-09, Gallica Bnf)

présentera, toujours sous la signature de Ernest Daudet,

l'ambassade

du duc Decazes à Londres, brève, mais pas sans effet

direct pour

l'Aveyron, ses mines, et le fer de Mondalazac. C'est au cours de ce

bref séjour, de quelques mois, que François Cabrol

rencontre,

dit-on, le duc. On connaît presque la suite ! Le portrait

très

détaillé que fait donc Ernest Daudet de Decazes, dans ses

relations

avec Louis XVIII, dépeint un duc royaliste certes, mais

plutôt modéré,

et ayant constamment utilisé la conciliation. Mais il n'y a

aucune tace d'une rencontre Cabrol-Decazes. Nous pensons d'ailleurs

qu'ils ne furent jamais ensemble chez les grands bretons...

Nous avons recherché, vainement, dans les textes de Daudet cette

rencontre de

Londres : 348 pages de lectures. C'est du Daudet, et issu, comme

le texte précédent, de ses consultations des archives de la famille

Decazes. Après quelques chapitres " parisiens ", le duc et la

duchesse Egédie sont présentés dans leur ambassade, un bâtiment triste,

à Londres.

Après un accueil qui nous paraît tenir plus de la curiosité que d'un

véritable intérêt de la part de la cour anglaise, le duc aura à

tenir compte de la situation locale, très confuse : le roi

George IV est alors en procés de divorce avec son épouse.

Les

ambassades étrangères présentes à Londres semblent seulement

faire semblant d'accueillir le duc.

C'est à Londres, le 4 octobre 1820, que la nouvelle de la

naissance du duc de Bordeaux, fils du défunt duc de Berry

va lui parvenir, par, entre autres, les courriers du roi Louis

XVIII.

Mais rapidement les ennuis s'accumulent : une distance certaine

commence à se faire jour avec le roi, et Decazes, qui la redoute,

voudrait

bien revenir à Paris prendre sa défense, ce que le roi lui défend, en

lui intimant assez dûrement de faire son métier d'ambassadeur. Il

sent bien une montée de l'influence des ultras, dans laquelle il a

tout à perdre...

Ses relations avec son

ministre, Pasquier ne sont pas vraiment excellentes, et surtout,

la santé de la duchesse est au plus bas. Un changement d'air est

inévitable, et le retour du duc, duchesse et petit Louis

s'effectue début mars 1821.

Le texte de Ernest Daudet, très documenté, et pour cause,

ne dit pas un mot, pas une phrase, sur l'intérêt qu'aurait pû

manifester le duc Decazes pour l'industrie anglaise, et

particulièrement la métallurgie. Pas un mot sur une rencontre avec

François Cabrol....Bien sûr, au moment où Daudet écrit son texte, il

n'est pas sans connaître l'itinéraire du duc qui va investir, plutôt

que s'investir personnellement, dans le Rouergue. C'est donc

très sûrement une volonté de l'auteur de ne rapporter que des

faits de société et ou politiques, en écartant toute intrusion

dans les affaires personnelles de la famille, industrie ou agriculture.

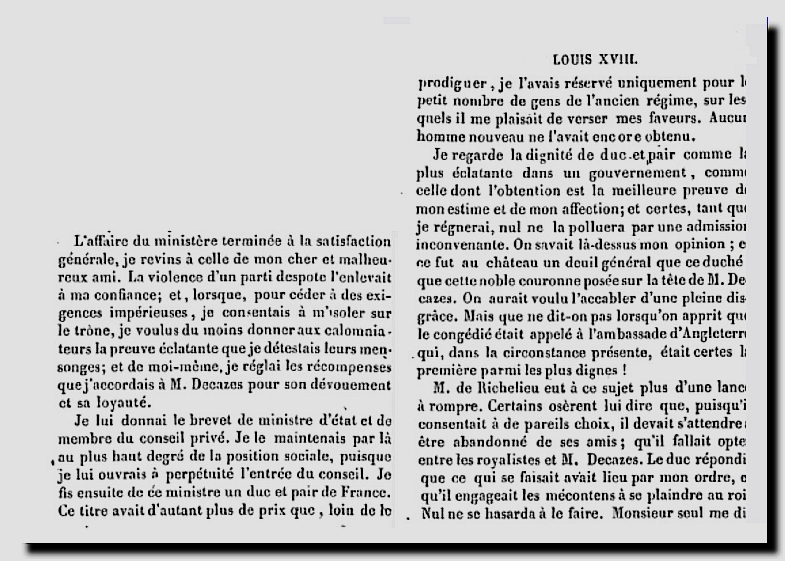

Le roi Louis XVIII a lui même commenté le départ du duc de son poste de

ministre dans ses lettres, lettres privées, mais également

dans ses mémoires, de

manière plus officielle. Et là, son humour est assez remarquable,

lorsqu'il

évoque par exemple le " deuil

général au château " à l'annonce de la nomination de duc :

Le roi n'a

rien oublié de son action : les récompenses, comprendre une forte "dot",

près de un million de francs, la nomination comme

ministre d'Etat, membre du conseil privé, duc, pair

de France et ambassadeur.

Cette galerie de portraits, que nous aurions pu prolonger, nous

décrit les personnes et quelques intérêts divers de cette époque. Mais

rien ne vient évoquer l'arrivée du duc dans l'Aveyron. Rien, ou

plutôt presque rien...car les hommes sont presque tous en place,

et l'arrivée du duc est déjà programmée...malgré lui !

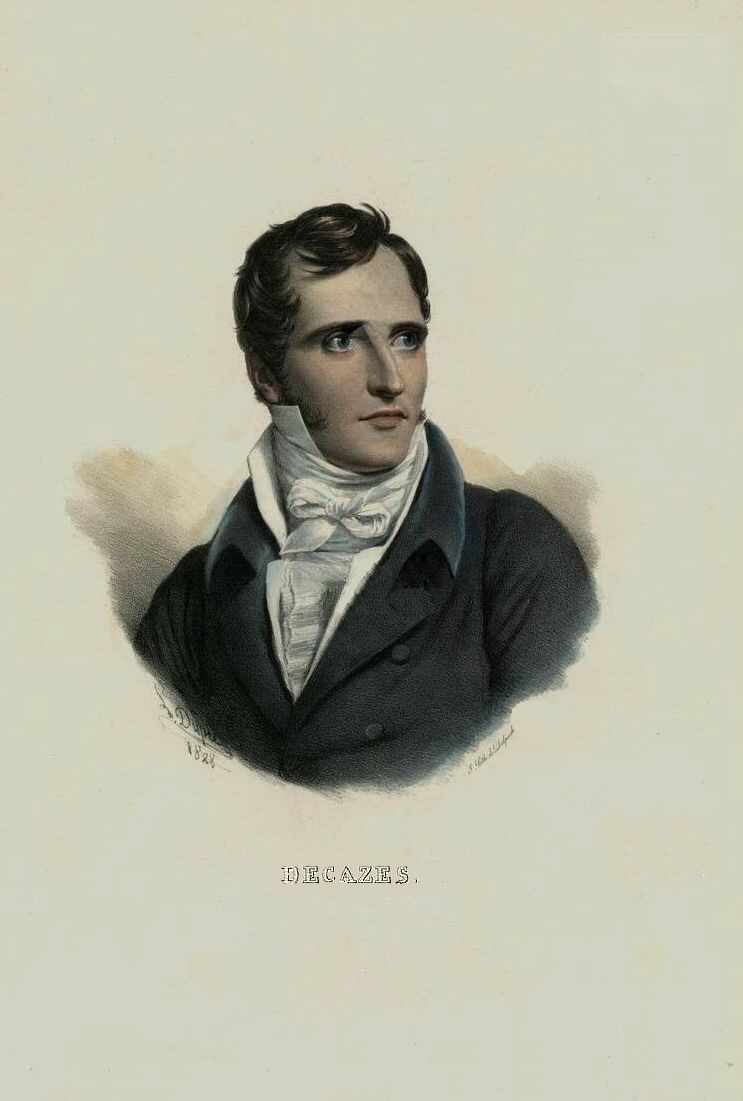

Le

duc Decazes a inspiré beaucoup de graveurs et de peintres. Le

portrait ci-dessus est très commun. Inspiré du tableau de Gérard,

la date portée, 1828, est celle de la gravure. En bas à

droite, on peut découvrir la signature du duc. Ce portrait, (infographie JR) appartient à une

famille qui

sera liée plus tard à celle du duc Decazes.

► amusant

: ces portraits furent au préalable publiés dans des fascicules

séparés. Le portrait d'Elie Decazes, était ainsi inclus dans les X et

XI ème livaisons, comme l'indique le Journal de l'imprimerie d'octobre

1829. On relèvera dans la liste, Charles X, Madame la Dauphine, la

duchesse de Berri et le duc, qui se seraient évidemment bien passés de

la compagnie du duc...Est-ce volontaire de la part de l'éditeur ?

▼

Duc Decazes

Lithographie de Delpech d'après un dessin, 1828, de Louis Dupré

Tirée de Iconographie des Contemporains, Delpech, 1832

Deux versions, parmi d'autres, dont

à droite une coloration d'époque (1842) à la main, de cette lithographie

qui reprend (inversée) la peinture de Gérard, présentée en début de

page.

Biblioteca Digital Hispanica et

https://biblio.com.au/book/decazes-portrait-elie-duc-decazes-delpech/d/1322997268

clic pour

agrandir

▼

une nième version, colorisée, et peut-être mieux vendue ?

▼

une nième version, colorisée, et peut-être mieux vendue ?

Il

existe évidemment de nombreux portraits du duc et de la duchesse

(Sainte-Aulaire), en

pied, des bustes et des miniatures. Au hasard de

nos découvertes, on

peut citer les portraits peints par Court et portant les n°

66 et 101

dans la catalogue des oeuvres du peintre, "

Tableaux peints par M. COURT, exposés au profit des oeuvres de

l'association des artistes peintres " (Paris, J. CLAYE, 1859,

in Google books). Un de ces deux tableaux, le 101 ?, se trouve au musée

Frederiskborg au Danemark, propriété du roi du

Danemark, et avait été exposé au salon de 1847, avec le n° 391. Nous

le présentons ci-dessous avec une vue de deux tableaux très semblables

: le

premier est celui du Danemark ; nous n'avons pas d'informations

précises sur l'origine du second, même pose mais costume très

dépouillé, déniché dans un catalogue de

peintures. Le premier est également publié (en tons de gris) par H.

Auschitzky (voir biblio) et bien référencé par l'auteur au

Danemark. Le

troisième est peint vers 1830. Il s'agit d'un

travail préalable de Court pour son tableau du serment de Louis

Philippe. Il a fait l'objet d'une vente en 2020 à Bruxelles.

Parmi les miniatures de Court, citons celle de madame de MIRBEL, elle

même miniaturiste.

Monsieur de

Mirbel, botaniste réputé, fut de 1815 à 1820 très lié à Elie

Decazes,

comme secrétaire général de ses deux ministères.

▲

duc Decazes, Joseph-Désiré Court, Frederiskborg

▲

duc Decazes, Joseph-Désiré Court, Frederiskborg

▲

duc Decazes, Joseph-Désiré Court

▲

duc Decazes, Joseph-Désiré Court

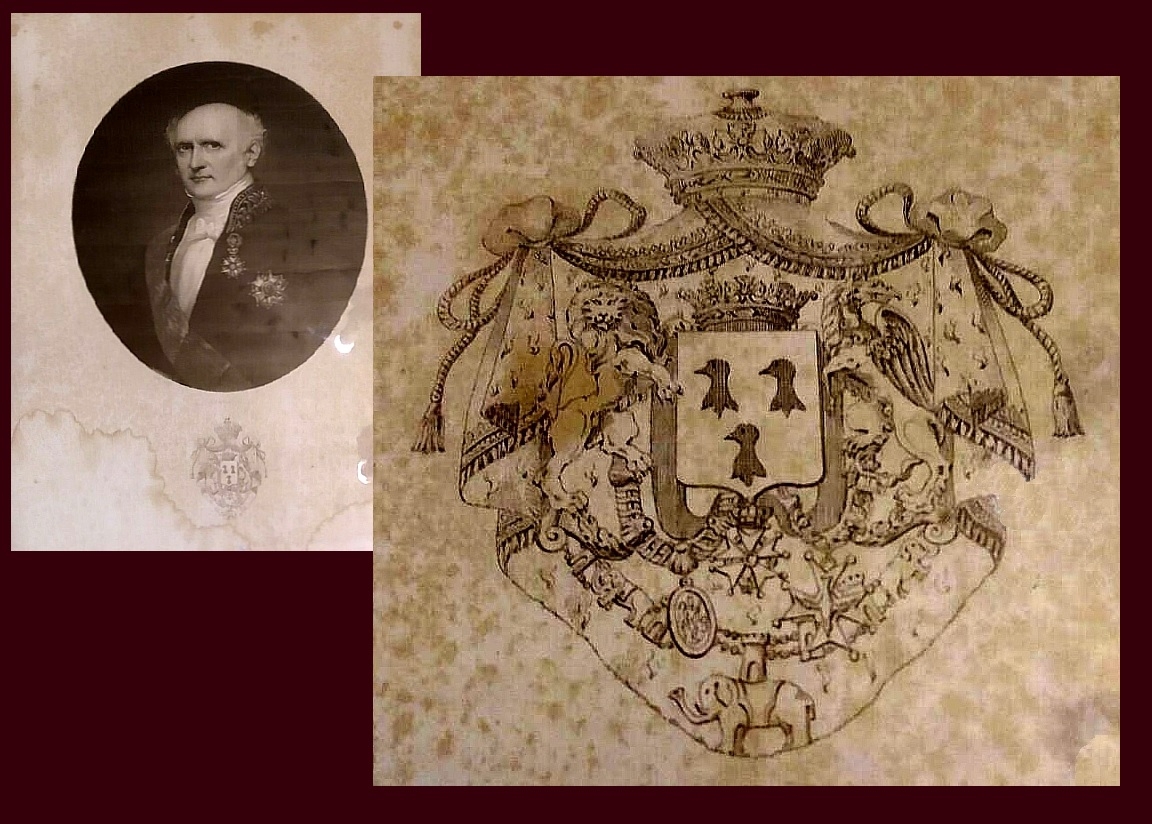

Ce

tableau se retrouve sur une gravure (J.D. Court) où il est

accompagné des armoiries

du duc Decazes, les 3 corbeaux. Au bas de la gravure des armoiries

ci-dessous on remarque le

collier de l'ordre de

l'Eléphant, prestigieuse décoration danoise, dont Elie Decazes

fut fait chevalier le 27 juin 1846 ; plusieurs autres décorations

figurent dont la

Légion d'Honneur au centre, sous l'écu, et celle de chevalier du

Saint-Esprit, à sa droite.

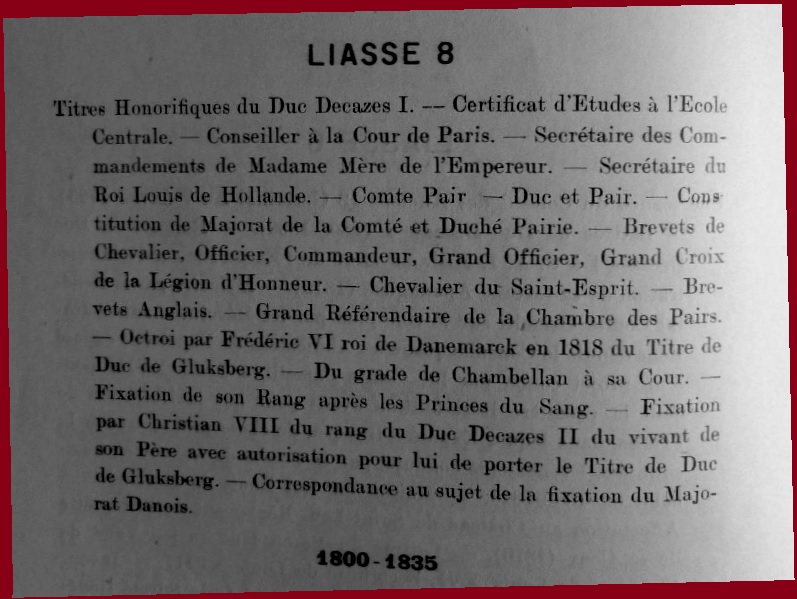

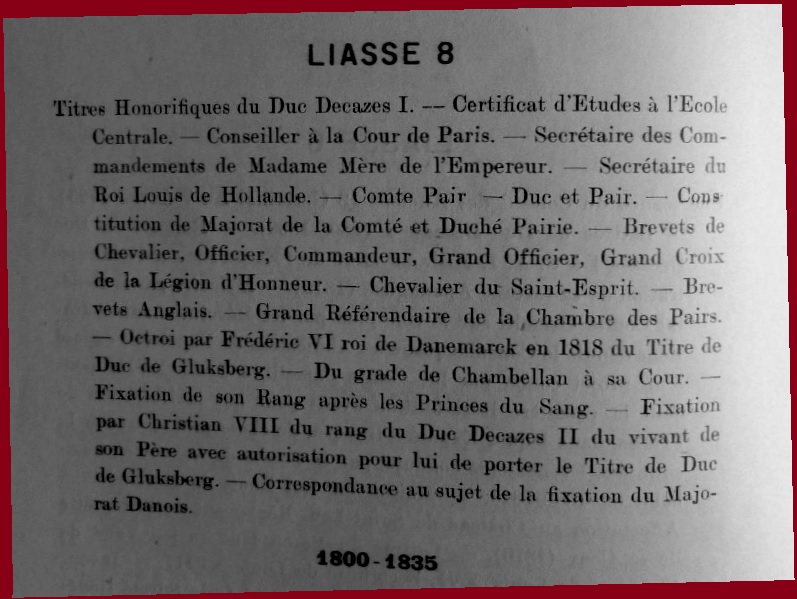

Pour information, voici une liste (sans doute non exhaustive) des

titres honorifiques, au dessous de l'image.

(archives

La Grave)

▼duc Decazes, Joseph-Désiré Court, DR, coll. part.

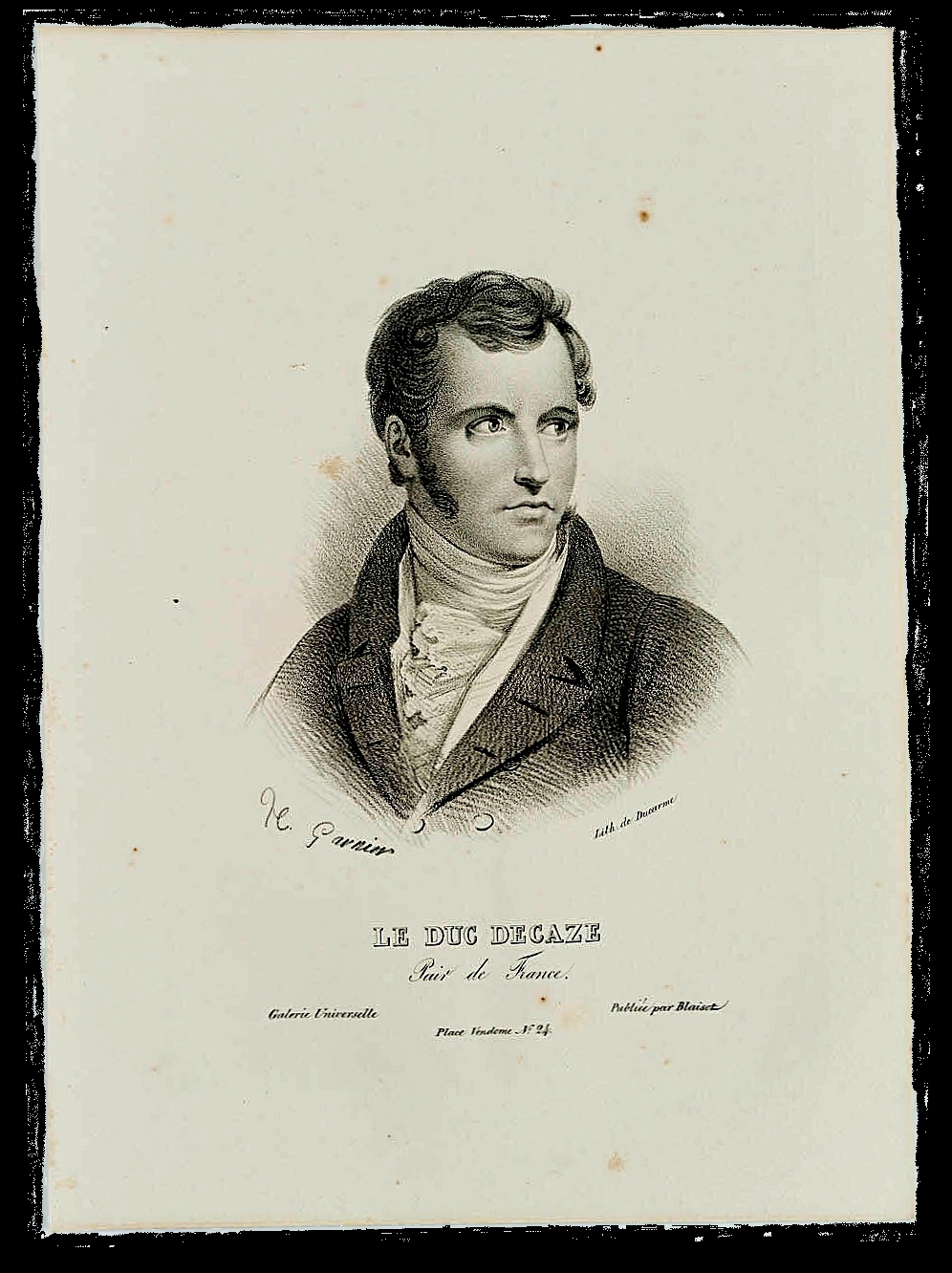

▲

Le duc Decaze (sic), Galerie Universelle, Blaisot

▲

Le duc Decaze (sic), Galerie Universelle, Blaisot

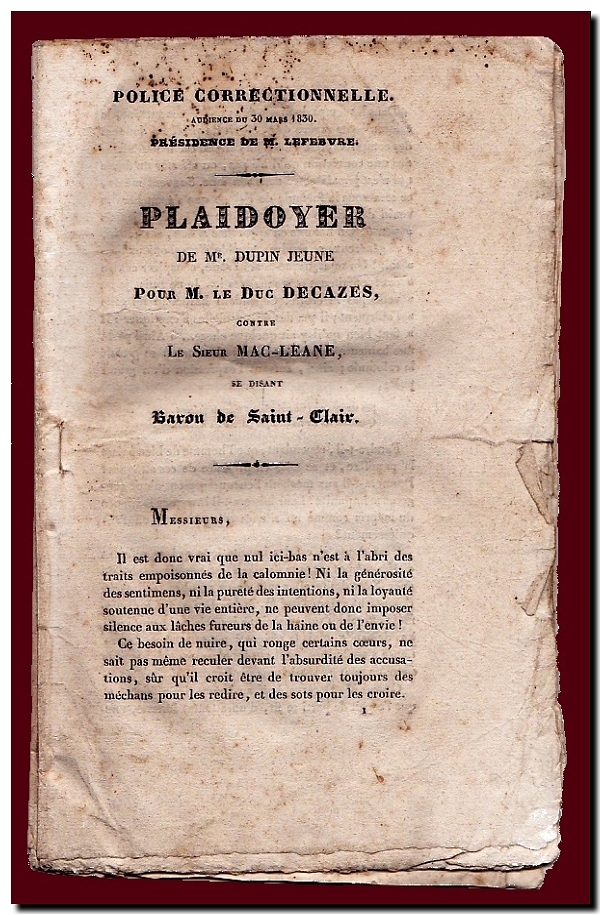

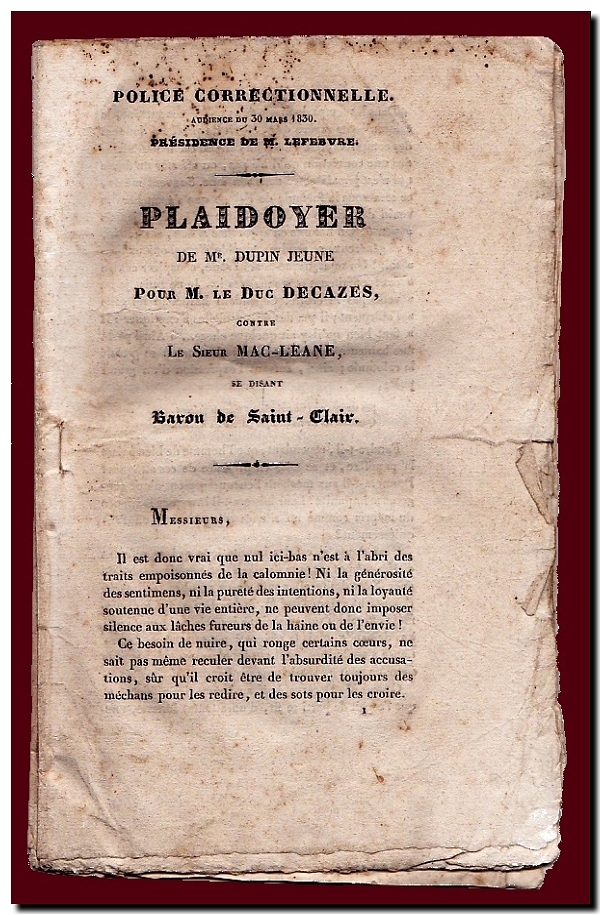

L'assassinat du duc de Berry, et les griefs de complicité portés à

l'encontre du duc ne cessent pas rapidement. Le 30 mars 1830, le duc et

quelques autres personalités gagnent un procès en diffamation après

publication des écrits d'un sieur Mac-Leane. La plaidoirie de l'avocat

reprend le parcours politique du duc. La lecture du Plaidoyer permet d'avoir une

vision globale de cet évènement et du contexte, 34 pages à ne pas

laisser de coté !

Le calomniateur n'a pas interjeté appel de sa condamnation à un an de

prison, maximum que la loi de cette époque prévoyait pour ce délit.

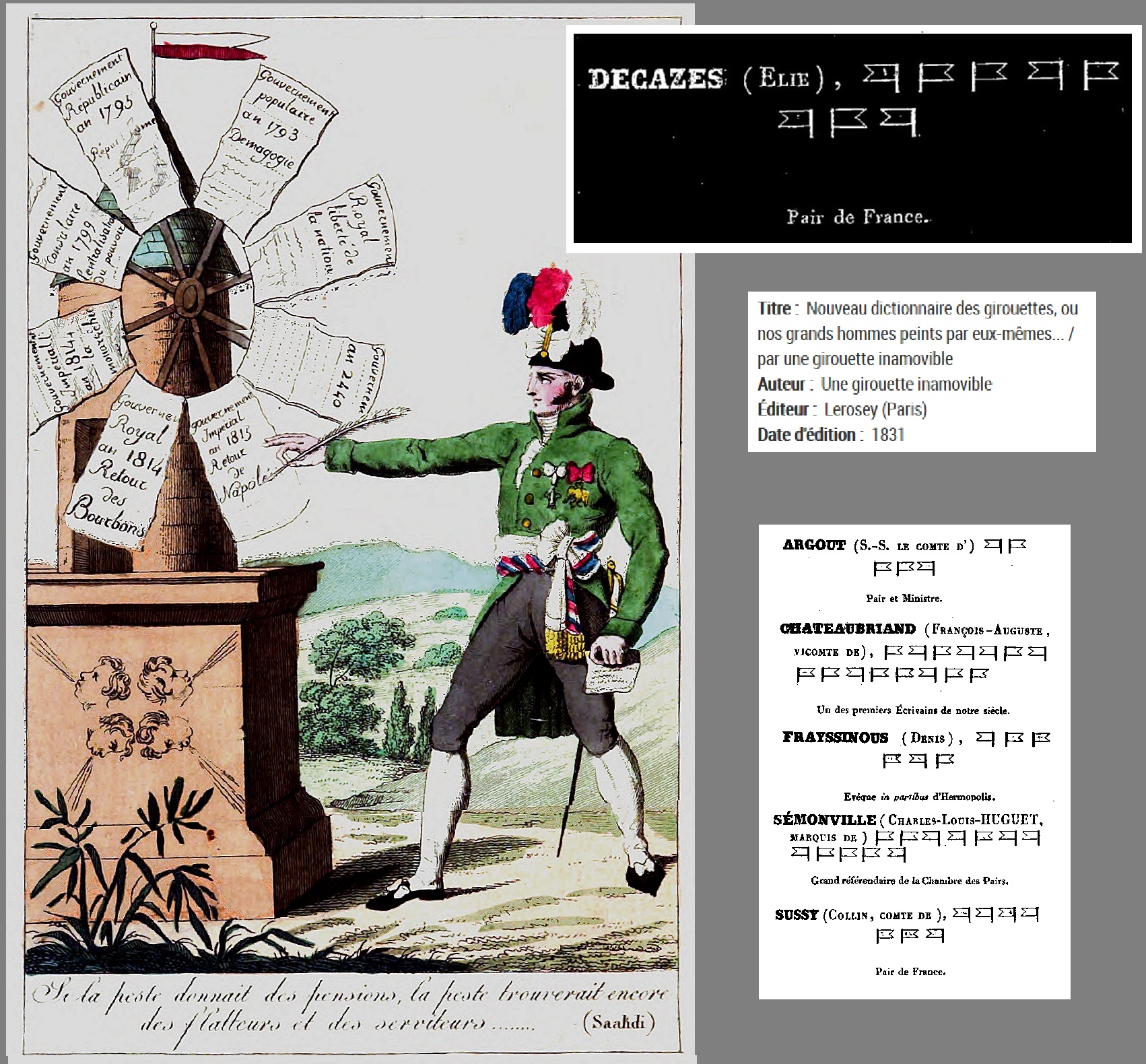

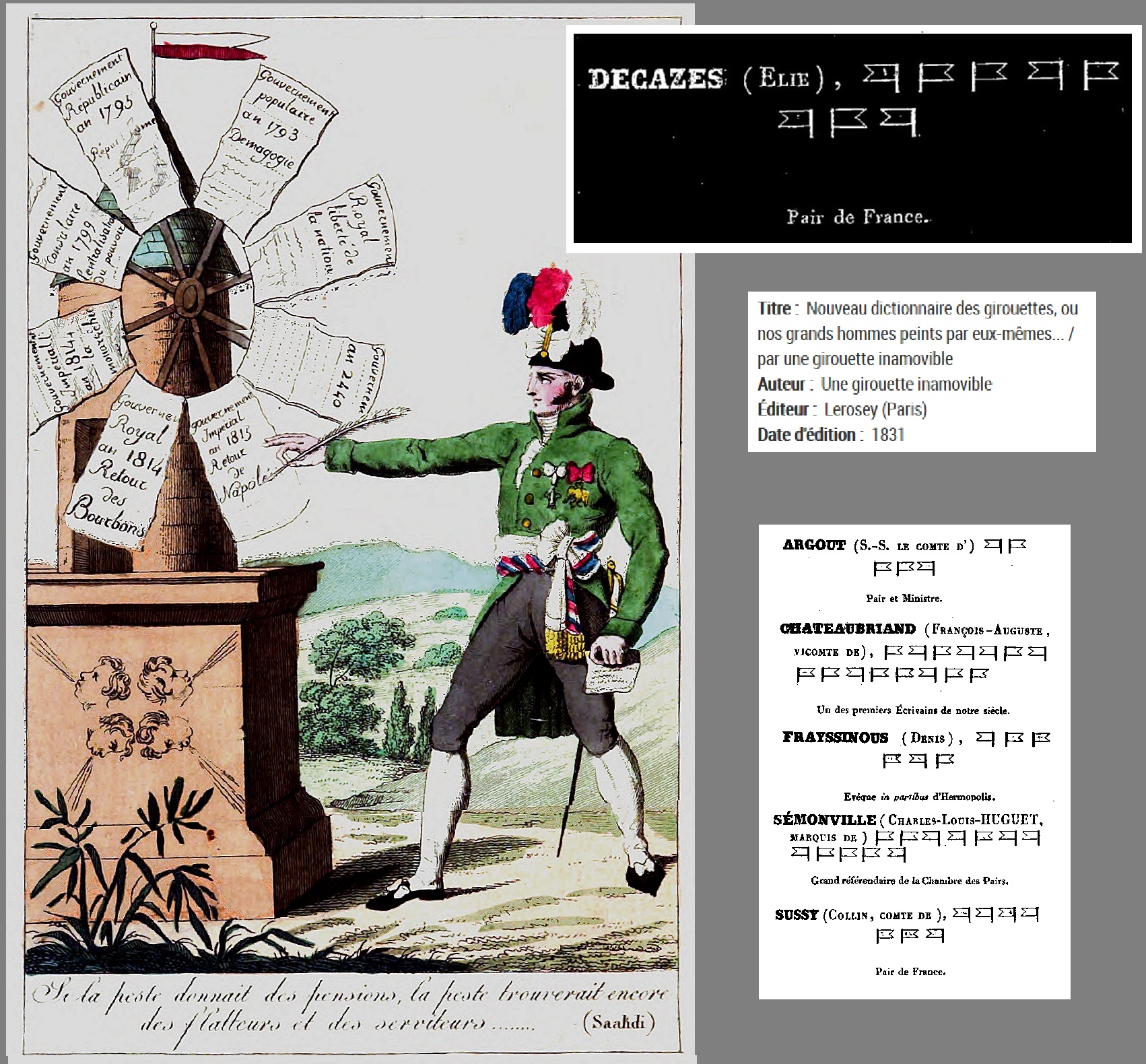

Girouette...

Girouette...

un mot d'humour !

Le parcours politique et social

d'Elie Decazes lui vaudra de figurer dans la version de 1832 du

Dictionnaire des girouettes. La première version de 1815 ignorait

évidemment tout du duc, même pas comte d'ailleurs à cette date. Il est

gratifié de 8 girouettes, un score très honorable, pour souligner sa

politique de bascule ! Fouché

et Talleyrand sont épinglés avec 12 girouettes, mais le record est de

23 !

Nous avons retenu également quelques unes des "personnalités"

rencontrées sur notre site. Les notices du Dictionnaire méritent la lecture.

◄clic

▼

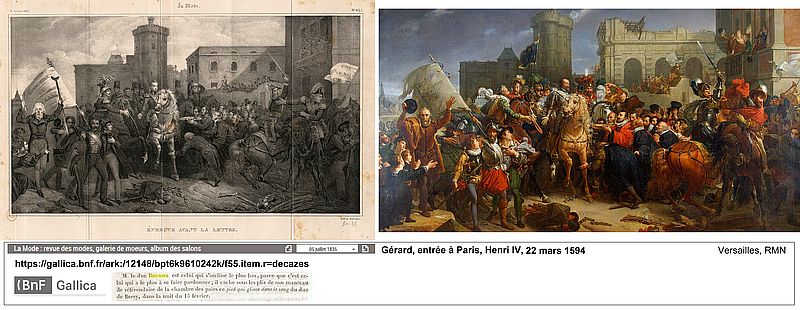

Une caricature (méchante),

et une leçon d'histoire, "un écart d'imagination" !

Le

journal La Mode ne manquait

pas de commenter l'actualité. En 1835, en plagiant un tableau de

Gérard, une entrée à Paris,

voici une autre entrée, imaginaire, épreuve

avant la lettre, souhaitée par les Bourbons, celle de Henri V,

fils du duc de Berry.

Le duc Decazes est présent (!), mais en bien mauvaise posture, comme le

souligne l'analyse de La Mode.

(gravure

offerte avec la livraison du 5 janvier 1835, voir aussi 5 juillet pour

analyse, Gallica)

▲

clic pour agrandir

▲

clic pour agrandir

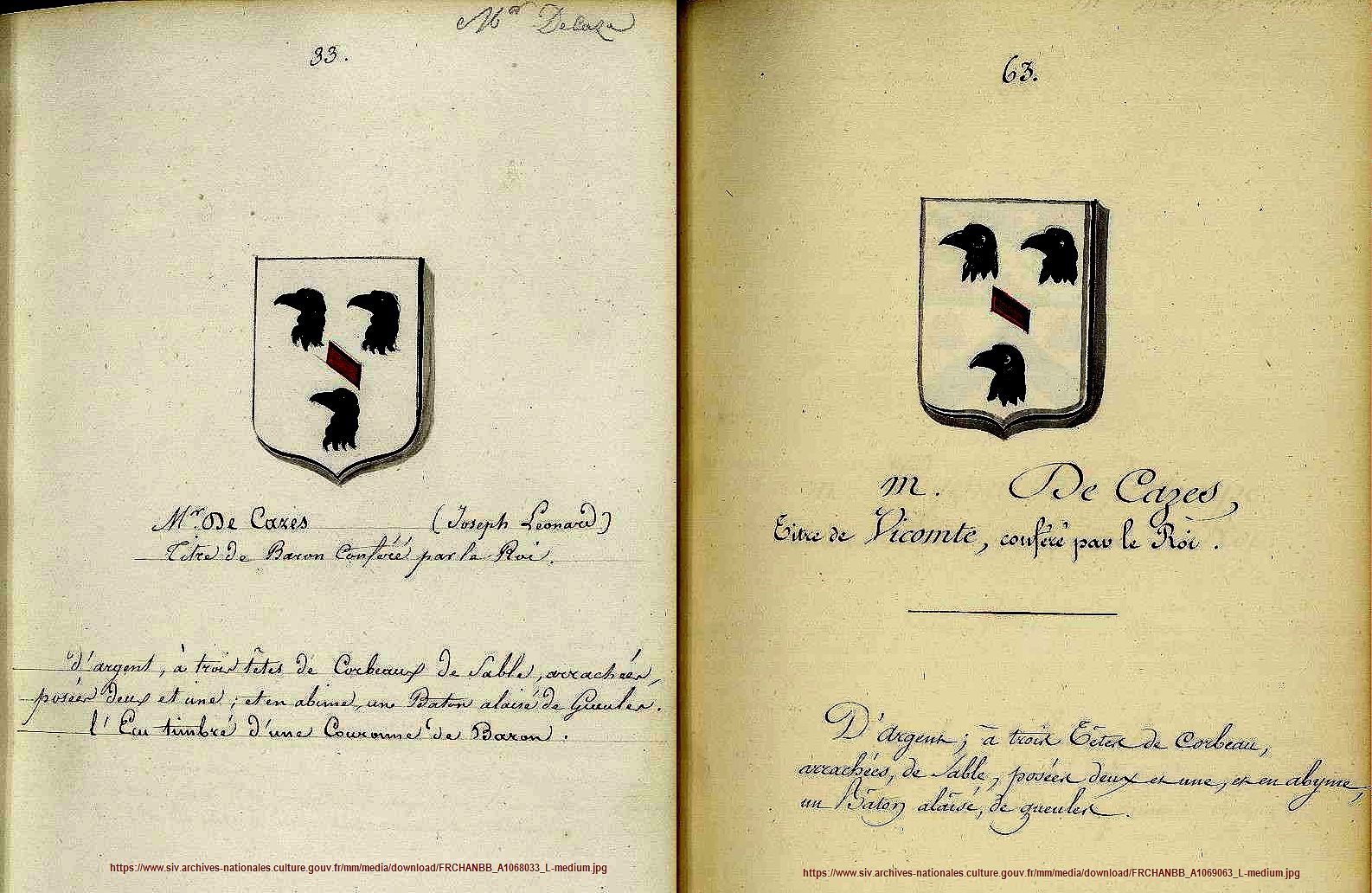

Un frère...

▲

Armoiries, Joseph Decazes (De Cazes)

baron

le 10 janvier 1816, vicomte le 20 novembre 1818

on

notera la différence,

"...en abime, un baton...",

avec celles, ci-dessous, de son frère duc,

▲

Armoiries, Joseph Decazes (De Cazes)

baron

le 10 janvier 1816, vicomte le 20 novembre 1818

on

notera la différence,

"...en abime, un baton...",

avec celles, ci-dessous, de son frère duc,

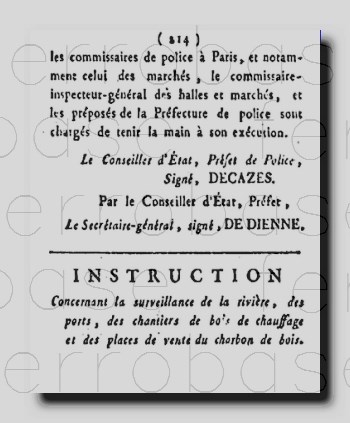

▼ En 1813, les deux frères, Elie veuf, conseiller à la Cour Impériale,

et Joseph célibataire, auditeur au Conseil d'état,

partageaient la même adresse, 11 rue Bergère

mais non la même orthographe...

Elie Decazes avait un frère, né trois ans après lui,

en 1783, Joseph Leonard

Decazes. Baron puis vicomte de son état, il épousa en 1816 Ida de

Bancalis. Aucun

intérêt direct ici, sauf que la famille de Bancalis était une vieille

famille issue autrefois du Rouergue, vers Pruines, pas loin des

futures mines, et même si Ida n'était plus de ce pays, elle ne

pouvait ignorer ses origines rouergates lointaines... La carrière de

Joseph fut essentiellement administrative : auditeur en 1810, il est

sous préfet de Castres en 1814, et préfet du Tarn en 1815, le 12

juillet exactement. Il le reste jusqu'en 1819 pour la même fonction

dans la Bas Rhin, une réelle promotion. Il sera à nouveau préfet du

Tarn, le 19 juillet

1820, pour une décennie entière. En 1830 il est élu député du Tarn,

jusqu'en 1846.

L'orthographe de ce début du dix neuvième siècle n'est absolument pas

rigoureuse sur les patronymes, et le frère d'Elie peut également

se rencontrer comme préfet de Cazes de l'Isle : c'est le même homme.

Pour information, la préfecture

du Tarn était classée en 6 ème classe, avec un traitement annuel de

20.000 francs pour le préfet, celle de l'Aveyron, en 7 ème classe,

18.000 francs, et celle du Bas-Rhin, 2 ème classe, 40.000 francs. (pour vivre la

vie d'un préfet sous la Restauration, voir la thèse de P. Michon, "Mon

roi, ma patrie et mon département", Le Corps préfectoral de la

Restauration (1814-1830), EPHE, thèse doctorat, 2017)

Donnons enfin un dernier élément, qui, à lui seul,

pourrait constituer la clé du problème : Joseph Decazes

n'était pas que

Préfet. Ingénieur de l'Ecole Polytechnique (X 1802) il fut

membre du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées et avait donc le

même profil que son jeune et futur collègue, Robert Cabrol, qui sera

ingénieur X et membre du corps des Ponts quelques années plus tard. Robert était le frère de François

Cabrol, et débutera sa carrière aux Ponts

dans le département du Tarn. Sur le berceau de Decazeville, pas encore née, se penchent donc

trois polytechniciens et un duc...

Vous avez suivi ? Bien suivi ?

Il se trouve que dans le Tarn, à cette époque, vers 1820-1825, les

activités minières étaient plus développées que dans l'Aveyron. Et

notre préfet de frère avait compris tout l'intérêt de s'occuper de

mines : la houille, le fer, c'est l'avenir devait-on dire un peu

partout, enfin chez ceux qui pouvaient investir. C'est ainsi que

Joseph Decazes, en 1825, "

a repris les droits avec l'espoir de créer à Ambialet une usine de fer

mais il a subi la concurrence des industriels de Saint Juéry. Ceci est

une autre histoire ..." Il est vraiment dommage que le Larousse

ne puisse nous en dire plus, sur cette autre histoire ! Le site

institutionnel du conseil général du Tarn, dans la rubrique archives,

fait état " d'intérêts familiaux

dans des sociétés minières à Campagnac et à Carmaux."

43J 124-127. Cette dernière précision est de toute importance

pour nous. Est-elle la clé ? Est-ce ce frère qui a proposé à Elie de

s'intéresser à l'Aveyron et à ses ressources minières autour d'Aubin ?

Ce n'est pas impossible, et sans doute très probable. La

présence de ce frère, alors préfet du Tarn, lors de la première coulée

à Firmy en 1828 est attestée, et peut confirmer cette influence

de Joseph sur Elie. Le développement des Houillères et fonderies, et

par conséquent celui des mines de fer, est donc bien le fait des

deux frères Decazes. Joseph

viendra également à Decazeville plus tard pour représenter son

frère...La clé de Decazeville, au sens premier, c'est donc très

vraisemblablement Joseph Decazes: un oubli serait injuste. Et on ne

peut aussi s'empêcher de penser que François Cabrol doit peut-être à

son frère Robert sa venue dans ces affaires industrielles, sa rencontre

avec Elie Decazes découlant très simplement de cette proximité des deux

tarnais. Joseph Decazes avait un temps eu en mains une concession de

mines de fer près d'Alban, en 1825, soit l'année même ou son duc de

frère allait faire de même en Aveyron, concessions de Frayssé et Roc

Saint Michel. Cette précision est donnée dans l'Explication de la carte géologique du Tarn,

en 1848, par un ingénieur des mines, M. de Boucheron.

Faiblement exploitée, le minerai était conduit à

Saint Juery, la concession fut administrativement fermée par une

renonciation en 1846, soit 20 ans après les débuts. Les

conditions pratiques de l'abandon semblent laisser à désirer... (in Annales des Mines, 4 ème série, tome

IX, 1846, ordonnance 20.547)

Joseph

Decazes avait également, en 1843, des intérêts

miniers en Belgique, aux

mines de houille de Ham sur Sambre. On peut enfin rappeler que

préfet du Bas Rhin en 1819-1820, il a pu rencontrer dans son

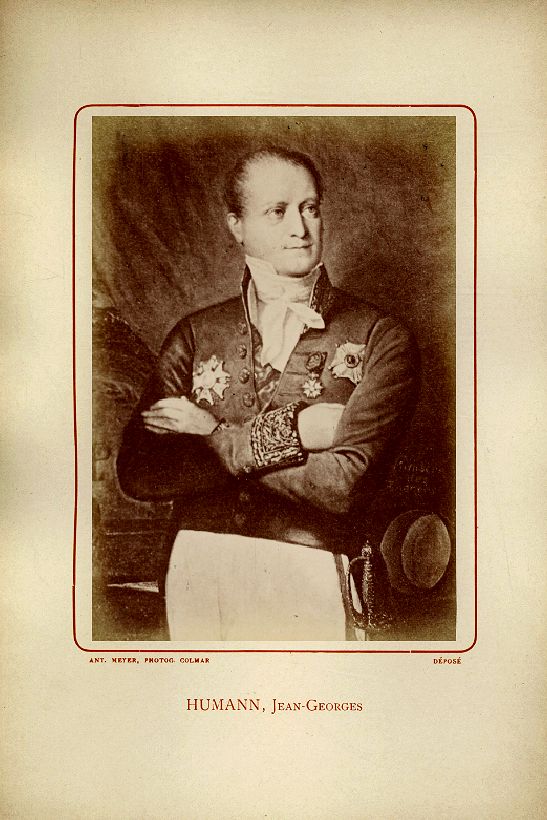

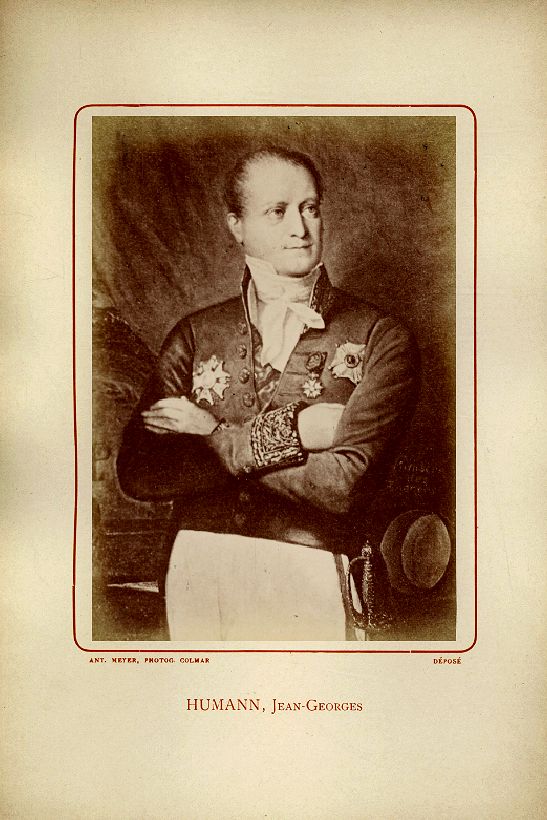

fief alsacien M. Humann : M.

Humann sera un des principaux actionnaires du premier cercle en 1826,

et le premier Président du conseil de la future

société des forges de 1826.

Un portrait de J. Decazes est donné chapitre 12, sous la forme

d'une

gravure. Un

autre portrait, par Ginain, de ce partenaire essentiel figure depuis

1902 dans un musée. A la suite du paragraphe suivant, vous

pourrez découvrir ce tableau et notre analyse.

Joseph

Decazes devint baron en 1816, et vicomte en 1818.

▼ vicomte Decazes

Il briguera le 1er octobre 1831, dans le 5e collège de l'Aveyron

(Villefranche), la succession de M. Humann, qui avait opté pour

Schélestadt. Et ici, nous retrouvons ce frère, cette fois dans

l'Aveyron, en 1831. Monsieur Humann était actionnaire de la

première heure des Houillères avec son frère le duc. Il est vraiment

écrit que le Rouergue devait croiser la route des Decazes. La présence

du frère dans le Tarn, son intérêt pour les mines, partagé par

Elie, sont donc des éléments essentiels de cette histoire.

▲

Joseph Leonard Decazes (Cazes de l'Isle)

▲

Joseph Leonard Decazes (Cazes de l'Isle)

Le parcours "sidérurgique" de Joseph

Decazes, un peu antérieur donc à celui de son frère, n'a rien

d'exceptionnel. Il fut même sans lendemain. Voici une brève

description, donnée par Frédéric Bitton. Il s'exprime dans un article

du Bulletin spécial Mélanges, cinquantenaire de sa fondation,

1878-1928, publié par la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres

du Tarn, Imp Nouvelle, Albi, 1928, p. 37 sqq.

…Vers la fin du siècle dernier, en 1787,

François-Gabriel,

vicomte de Solages, découvrit une mine de fer dans les cantons d'Alban

et de

Villefranche. Un décret de la Convention, en date du 12 thermidor an

III (30

juillet 1795), lui en accorda la concession pour cinquante années.

L'exploitation

de cette concession, d'une superficie de 5000 hectares,

fut

abandonnée en 1811, puis reprise en 1825 par le vicomte Joseph Decazes,

qui

aurait été aux droits de Solages. On se trouvait alors au moment où la

Société

Garrigou, Massenet et Cie avait été autorisée à oouvrir un

établissement au

Saut-de-Sabo. En 1826, le vicomte Decazes parlait même de créer à

Ambialet

"…une usine de fer où le minerai serait traité avec la houille de

Carmaux…"

Pourtant

une lettre de 1838, où perce l'embarras de l'ingénieur des mines, en

présence

de la grosse influence des compétiteurs (le maréchal Soult était

commanditaire

de Léon Talabot), constate qu'il n'y a eu aucune exploitation sérieuse

de

Decazes. En 1840, on trouve trace que celui-ci céda gratuitement

certains

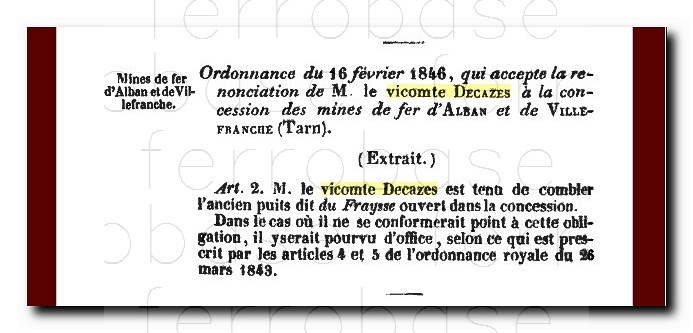

droits à la société rivale….Une ordonnance royale du 16 février 1846

accepta la

renonciation de Decazes….

L'ordonnance de renonciation, voir ci-dessus, est publiée dans les

Annales des Mines. Mais seul

l'article 2 est donné. L'article 1 aurait (peut-être ? ) fourni

quelques détails, comme la motivation officielle de Joseph

Decazes de sa demande...

Carbonel-Decazes

▲

un bouton de livrée...curieux !

Carbonel-Decazes

▲

un bouton de livrée...curieux !

clic

pour découvrir

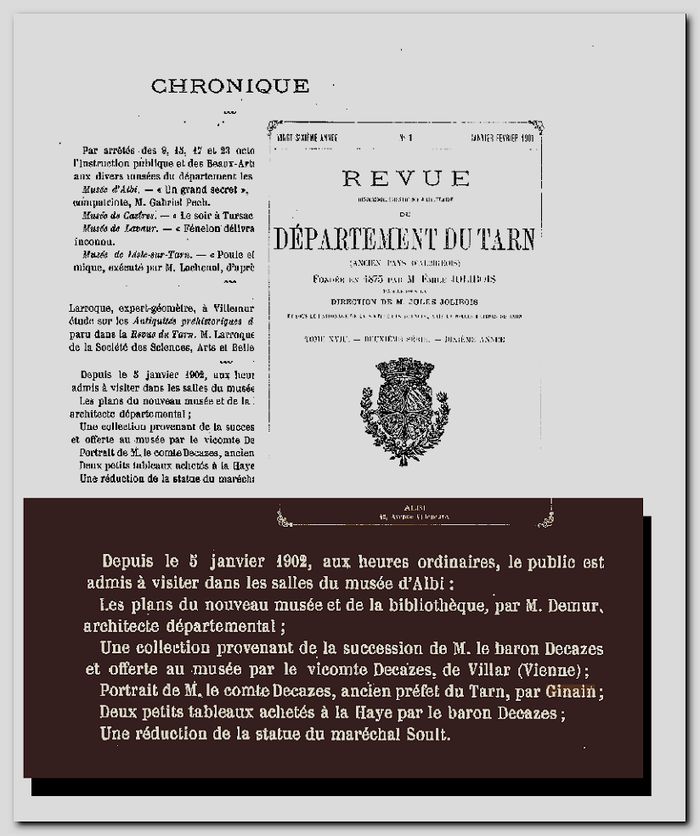

Chronique…

Il

y a dans

les Bulletins des sociétés savantes des chroniques. On y trouve non pas

les

dernières découvertes des membres mais les petites nouvelles de la Société

et quelques

informations qui peuvent souvent passer pour anodines, surtout plus

d’un siècle

plus tard. Anodines, vraiment ? Lisez la suite.

Le parcours

de découvertes autour du thème des mines du causse nous a amenés à nous

intéresser à Decazeville, et bien évidemment au duc Decazes. Un

chapitre entier

du site lui est consacré, et c’est celui que vous lisez. Nous avons

décrit

comment l’arrivée en Aveyron du « noble pair » fut en fait le

résultat de l’action de trois autres personnalités, le frère du duc,

Joseph, et

les frères Cabrol, François et Robert. En lisant de manière un peu

distraite la Revue historique,

scientifique et littéraire du Tarn, (18 ème volume, 2ème

série, 10

ème année, 1901, page 364 ),  et plus précisément la Chronique, on

apprend

qu’un don fait au musée d’Albi comprend entre autres pièces, un

portrait de

Joseph Decazes par Ginain, portrait visible depuis le 5 janvier 1902. (La Société des

Sciences, Arts

et Belles Lettres du Tarn est toujours active en 2011 )

et plus précisément la Chronique, on

apprend

qu’un don fait au musée d’Albi comprend entre autres pièces, un

portrait de

Joseph Decazes par Ginain, portrait visible depuis le 5 janvier 1902. (La Société des

Sciences, Arts

et Belles Lettres du Tarn est toujours active en 2011 )

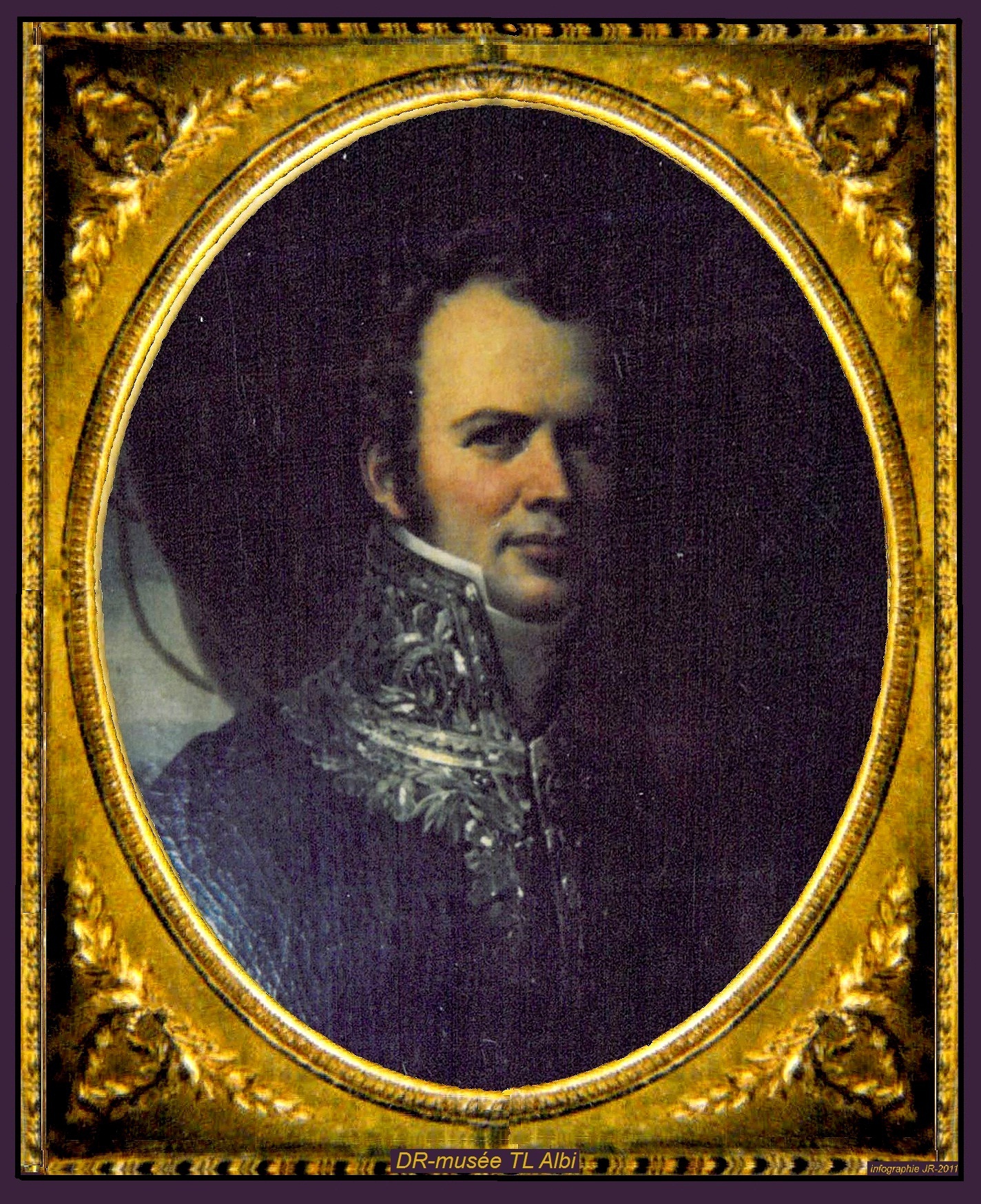

Quelques

recherches et contacts plus tard, nous avons le plaisir de vous

proposer, avec

la complicité active de Danièle Dewynck, Conservateur en Chef du musée

Toulouse

Lautrec, ce beau portrait du frère du duc, le vicomte Decazes, dans son

costume

de préfet. Sans cette Chronique, nous n’aurions jamais supposé que le

musée

dédié au peintre eût en ses réserves ce tableau… (photographie DR,

Musée Toulouse Lautrec, Albi, infographie JR)

C’est donc

une huile sur toile, 0,65

m

par 0,45 m,

représentant M. de Cazes. Au-delà de cette orthographe, finalement

assez

courante à l’époque, il s’agit bien de notre vicomte que la gravure

présentée

sur ce site montre en un âge beaucoup plus avancé. Son costume

officiel de préfet est celui des préfets

de la

Restauration, les

broderies autres que celles du col sont encore présentes. On peut

s’attarder aussi

sur quelques détails comme les boutons. Quelle est la date exacte de ce

portrait de Ginain ? La première réponse est bien sûr que ce ne

peut être

qu’une copie d’un autre tableau. Ginain, né en 1818 ne peut avoir connu

le

vicomte dans cette tenue ! Il a donc certainement repris un autre

portrait

pour réaliser le sien. Un deuxième indice de datation est à relier aux

décorations. Le vicomte Decazes a été promu officier de la Légion d’Honneur

le 19

juillet 1820, le jour même de sa deuxième nomination de préfet et date

de son retour dans

le Tarn, après un court séjour en Bas

Rhin. Il avait été nommé chevalier en 1818. Or sur

ce tableau il ne porte pas cette distinction*, ce que tout préfet

en tenue officielle ferait : nous en déduisons donc que la date

de

représentation se situe entre 1815 et 1818. Joseph Decazes a

donc entre 32 et

35 ans. Pour ce qui est de la date de réalisation de ce tableau,

mystère…pas avant 1840 sans doute.

Joseph