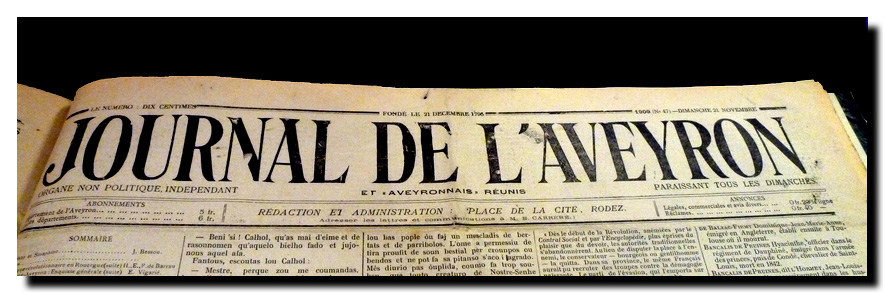

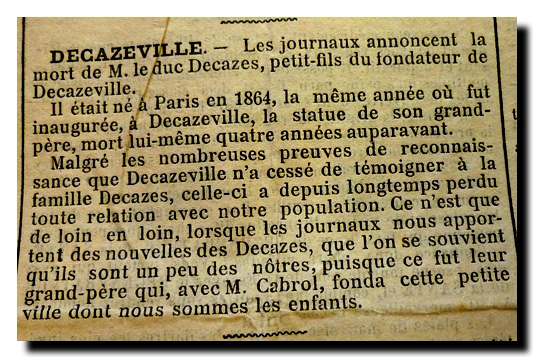

A la une .....

A la une .....

A la une .....

A la une .....

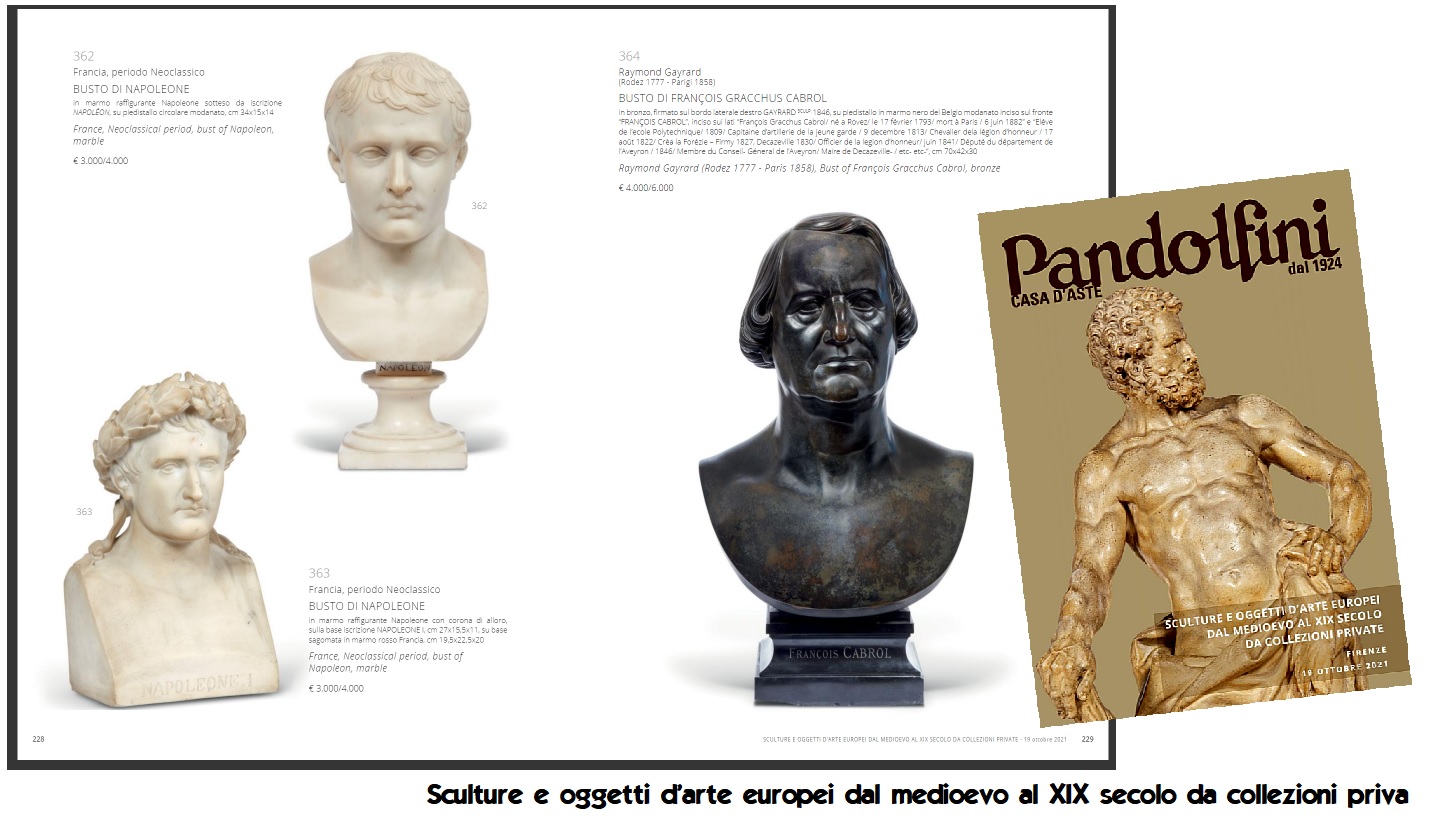

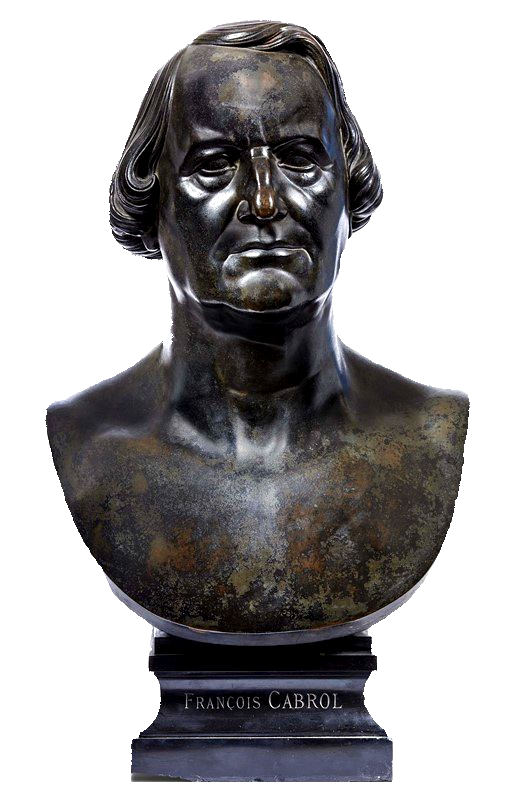

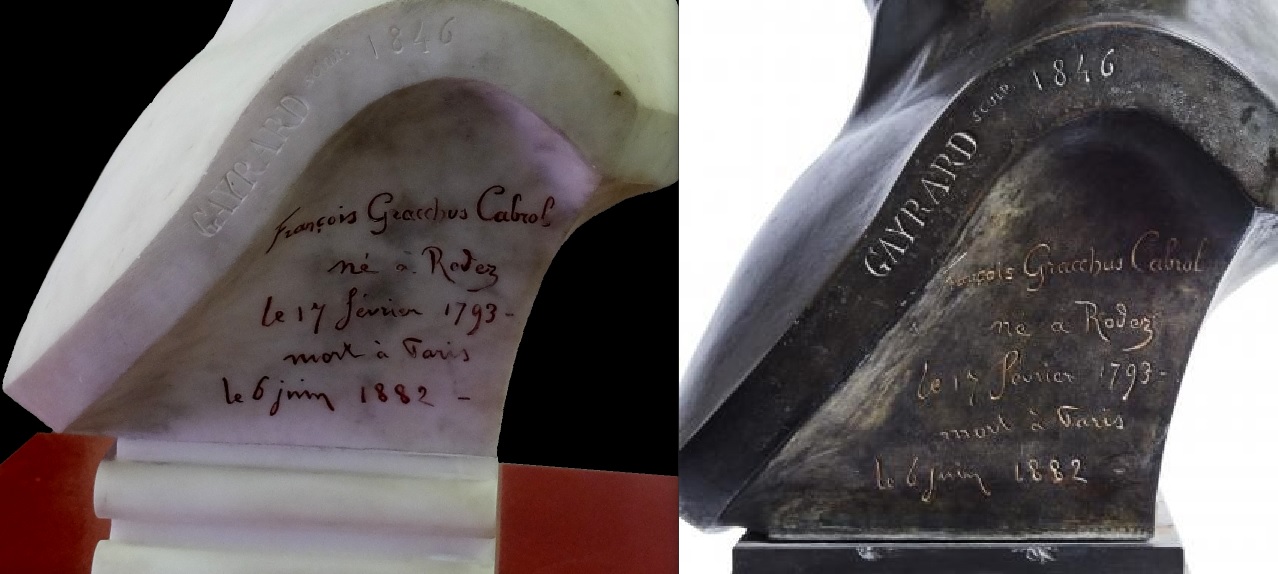

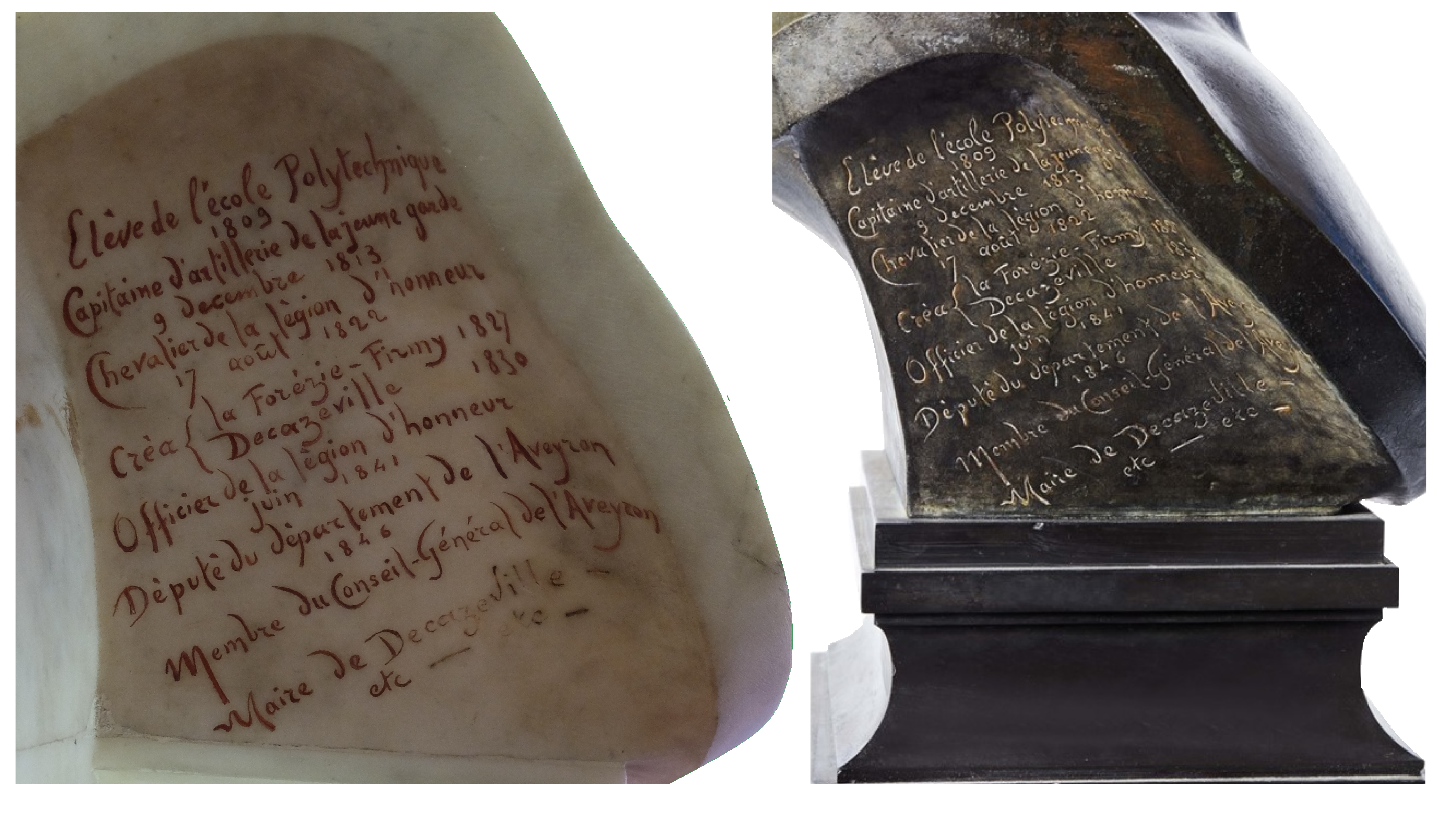

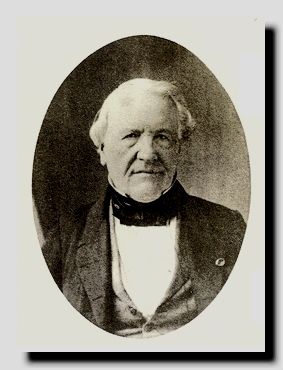

Raymond Gayrard (Rodez 1777 - Paris 1858) Buste de

FRANÇOIS

GRACCHUS CABROL en bronze, signé sur la tranche latérale droite GAYRARD

SCULP.

1846, sur socle marbre nero belgio noir mouluré gravé au recto «

FRANÇOIS CABROL », gravé

sur les côtés « François Gracchus Cabrol / né à Rodez / 17 février 1793

/ mort à

Paris / 6 juin 1882 » et « Elève de l’école Polytechnique / 1809 /

Capitaine

d'artillerie de la Jeune Garde / 9 décembre 1813 / Chevalier de la

Légion

d'honneur / 17 août 1822 / Créa la Forézie - Firmy 1827, Decazeville

1830 /

Officier de la Légion d'honneur / Juin 1841 / Membre de Parlement du

département de l'Aveyron / 1846 / Membre du Conseil- Général de

l'Aveyron /

Maire de Decazeville- / etc- etc-", cm 70x42x30 Raymond Gayrard (Rodez

1777 - Paris 1858), Buste de François Gracchus Cabrol, bronze

Malgré plusieurs (très

aimables) demandes, aucune information ne

nous est parvenue depuis Florence !?

Malgré plusieurs (très

aimables) demandes, aucune information ne

nous est parvenue depuis Florence !?

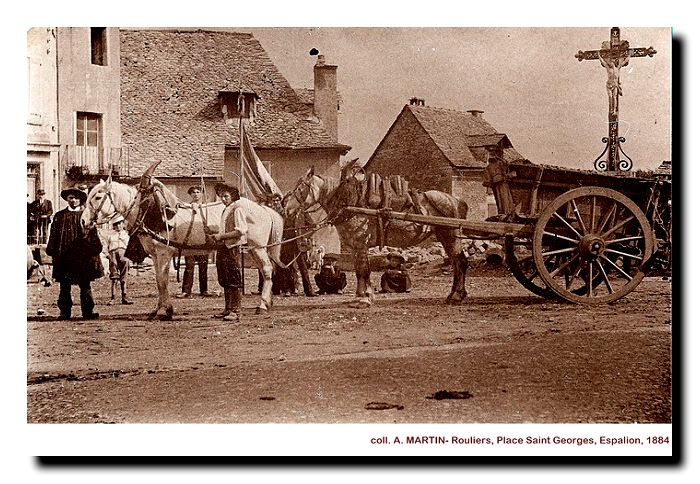

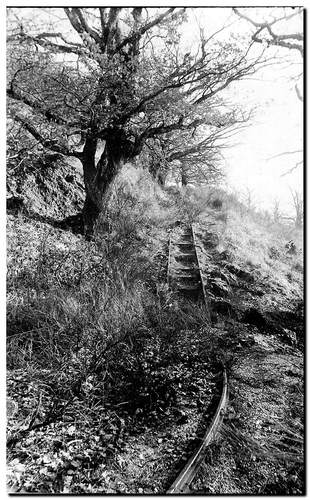

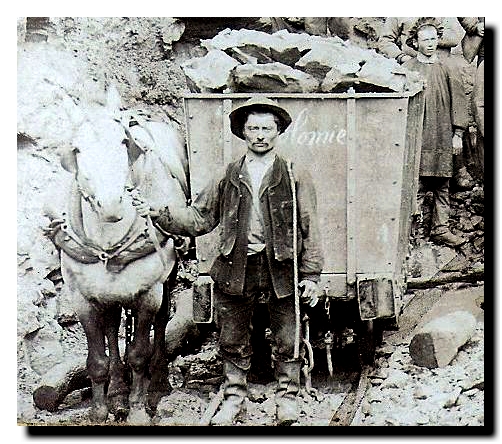

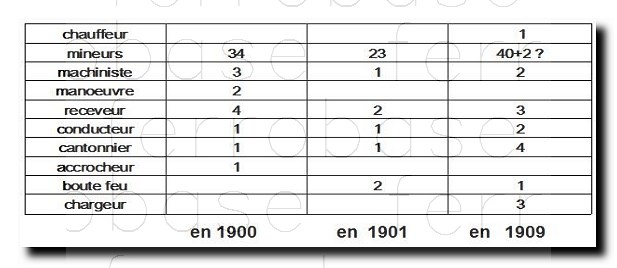

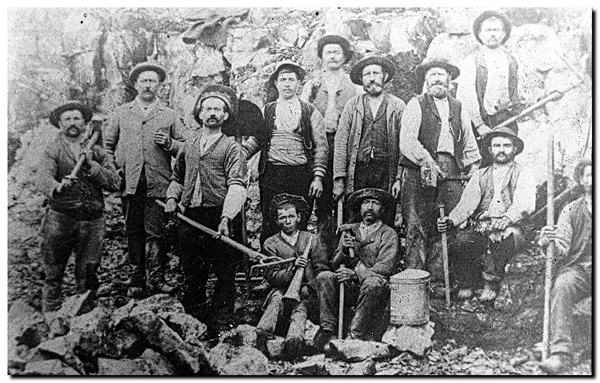

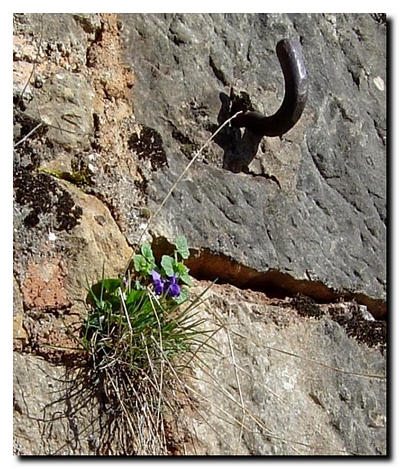

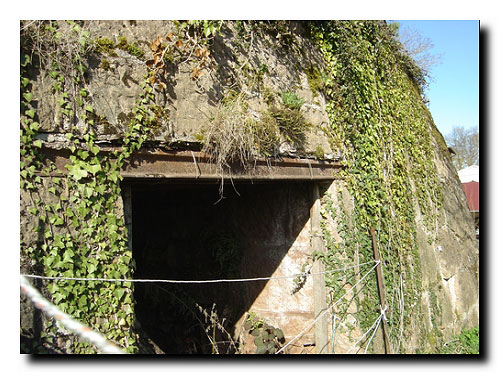

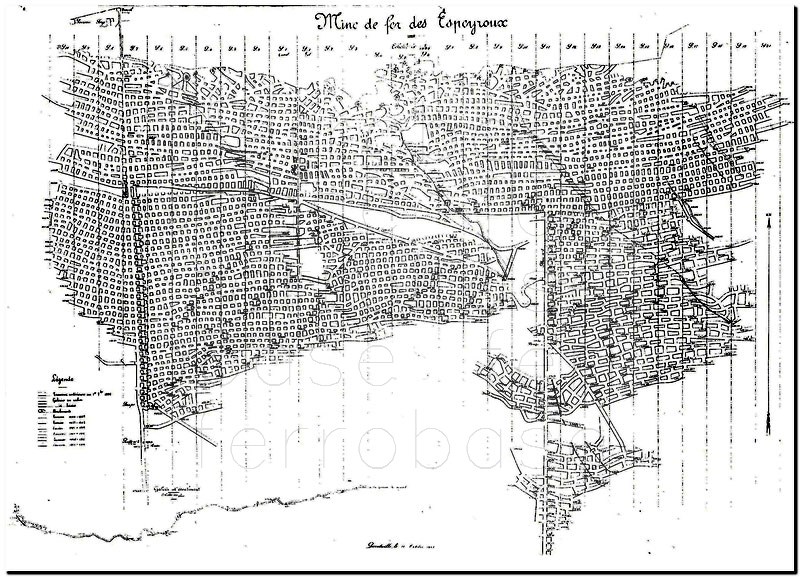

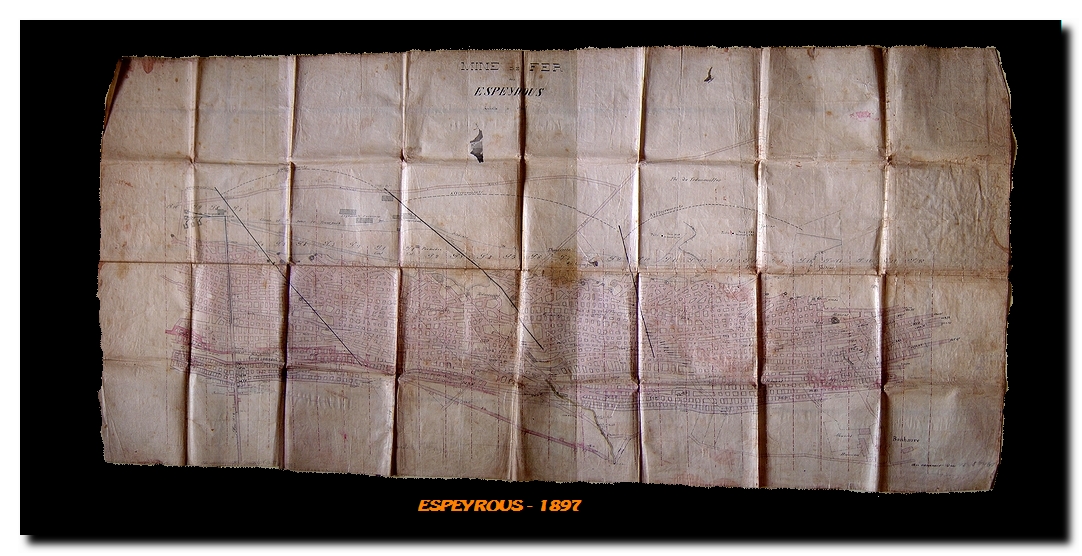

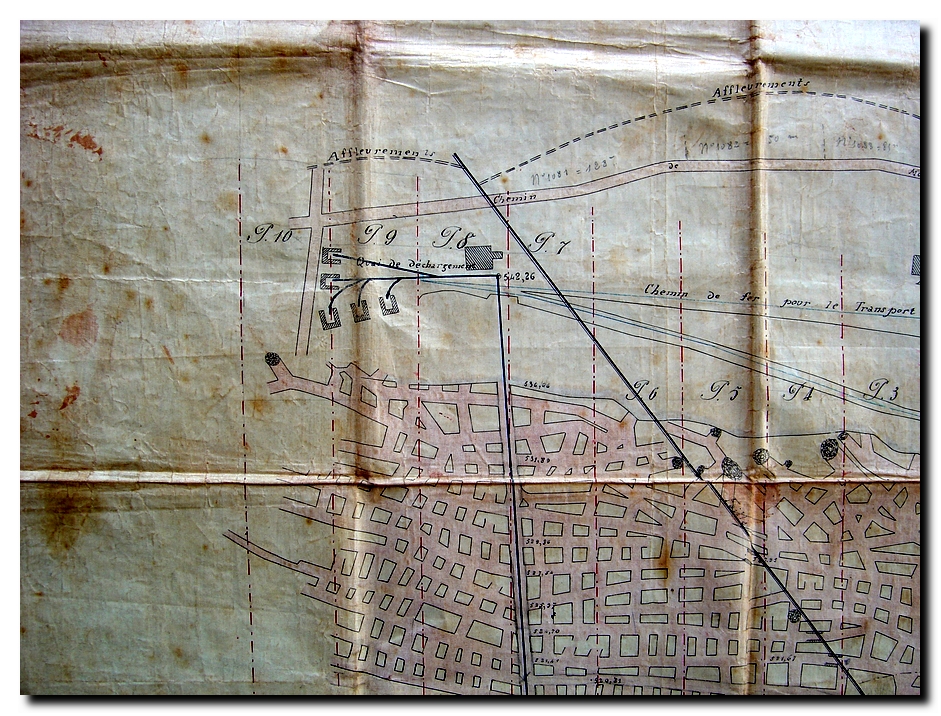

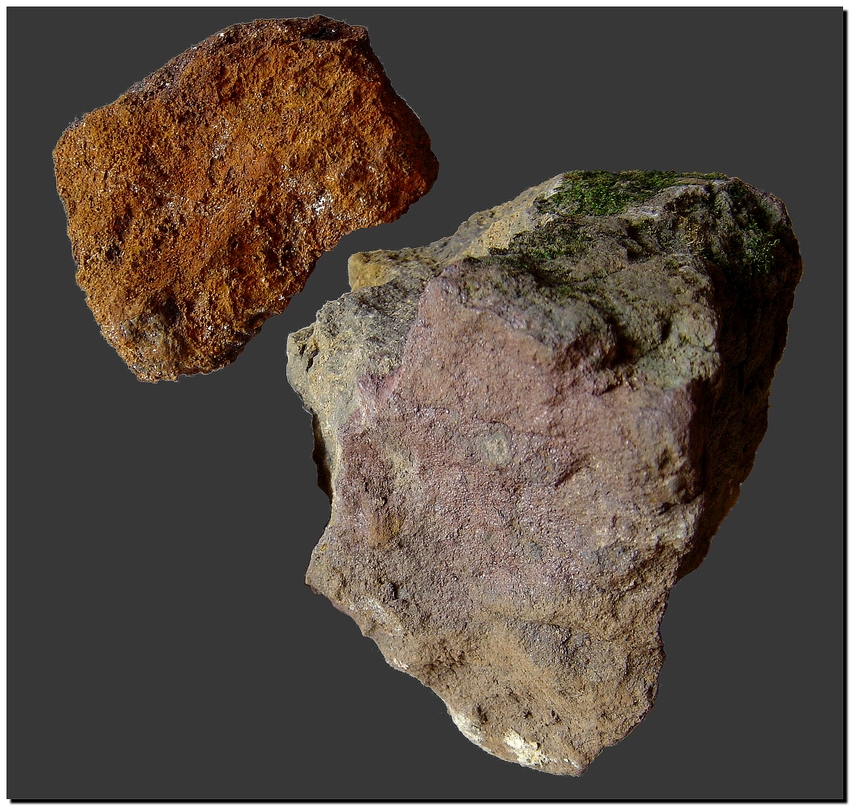

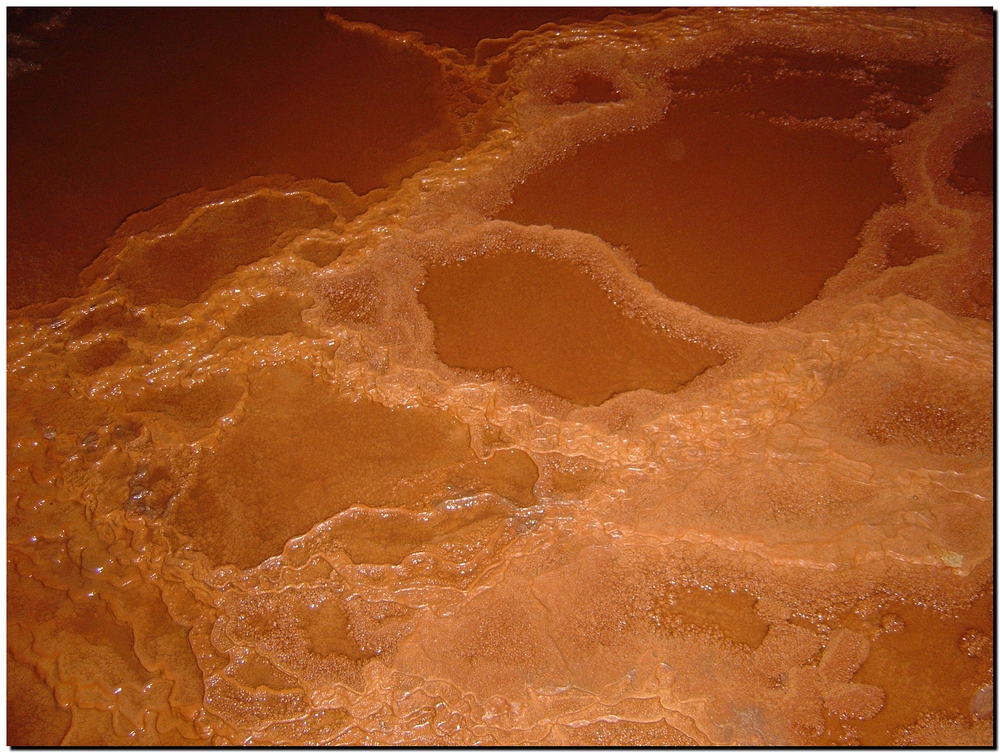

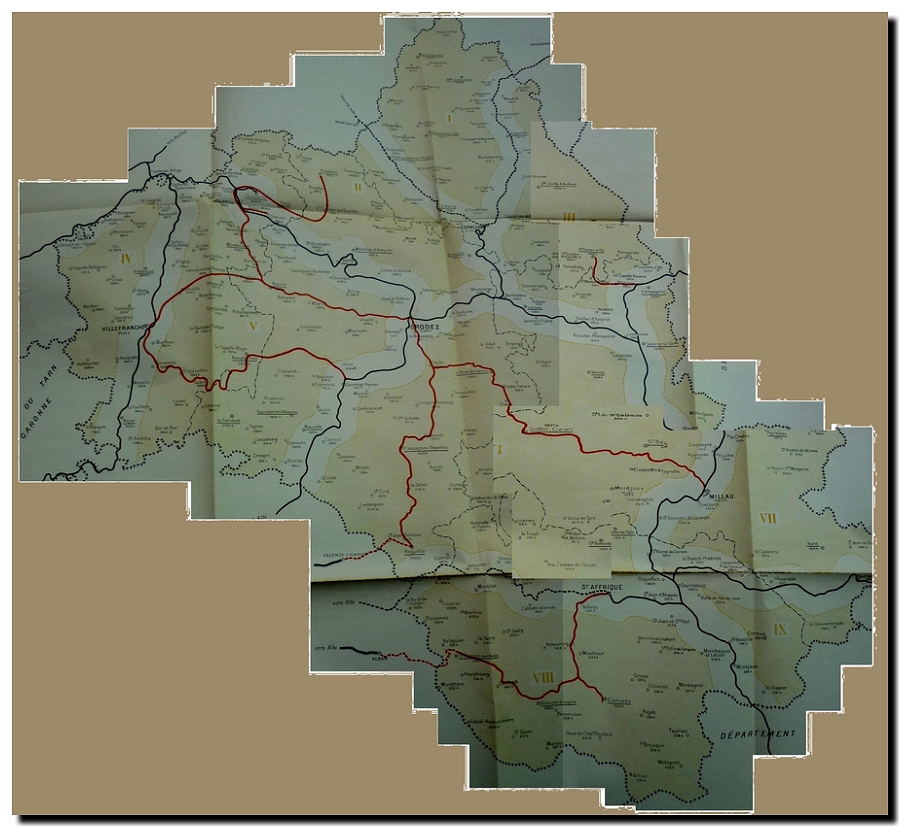

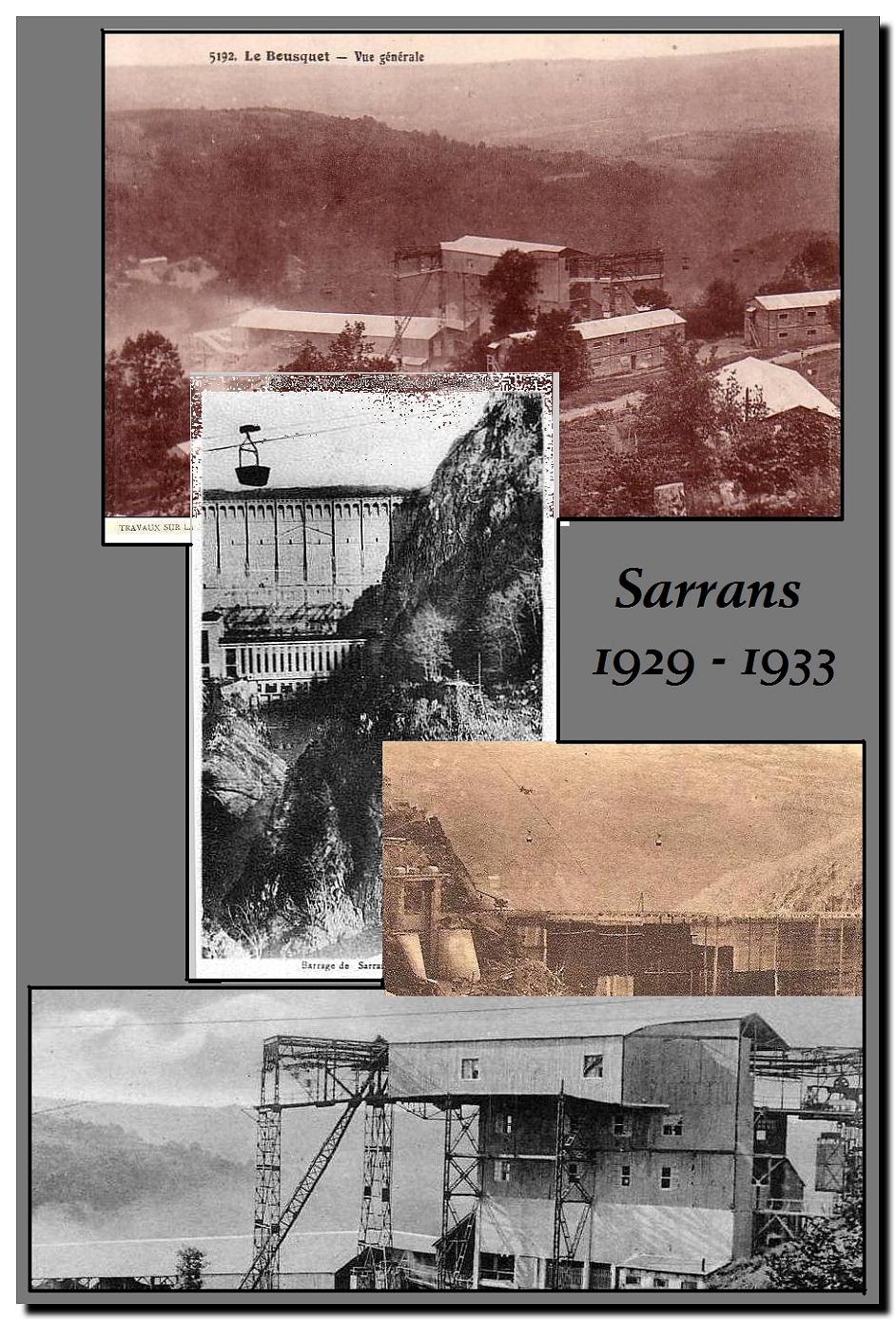

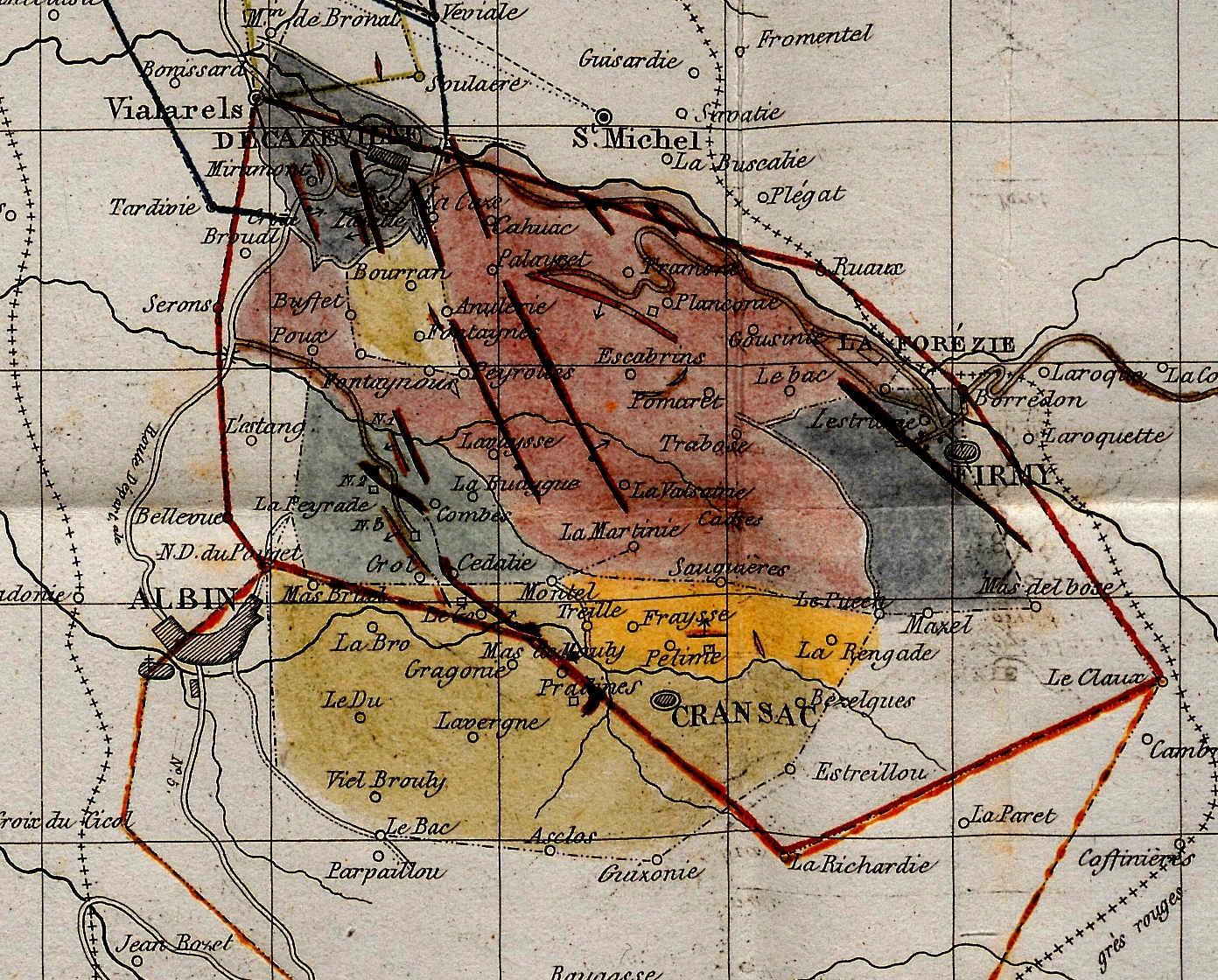

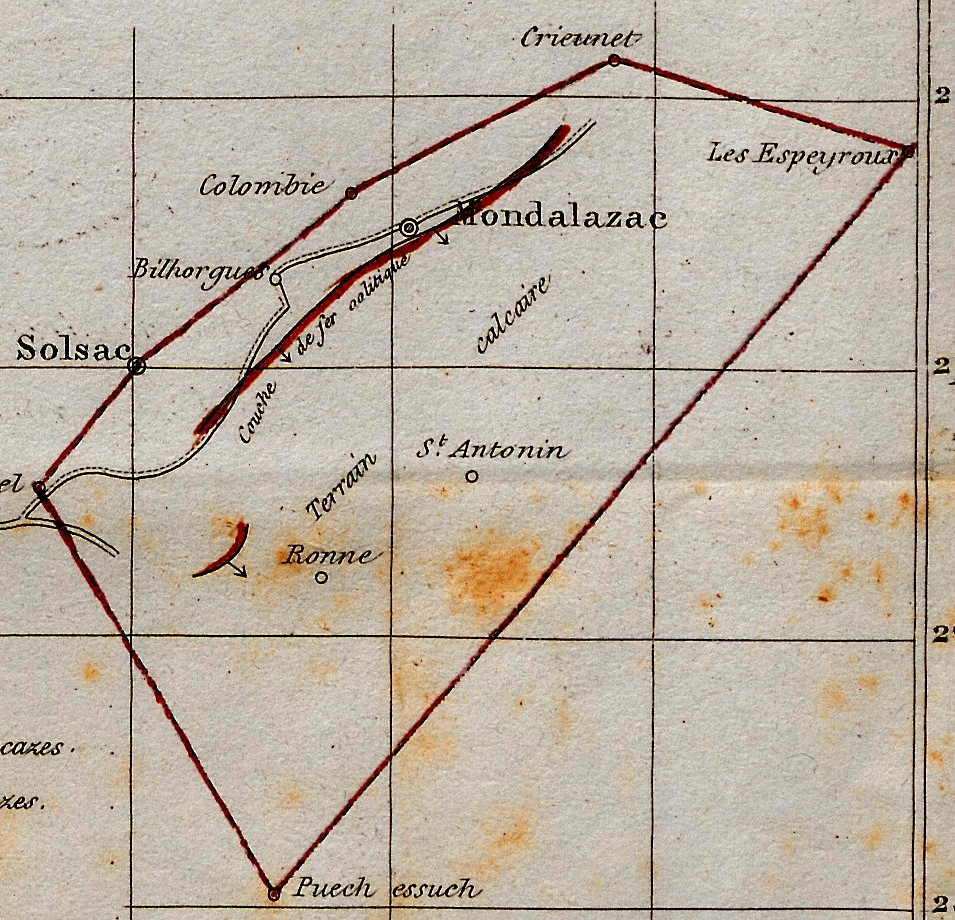

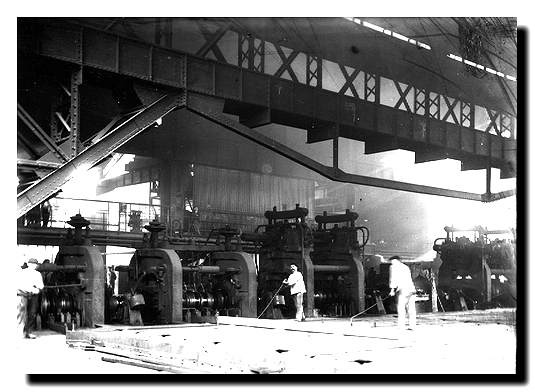

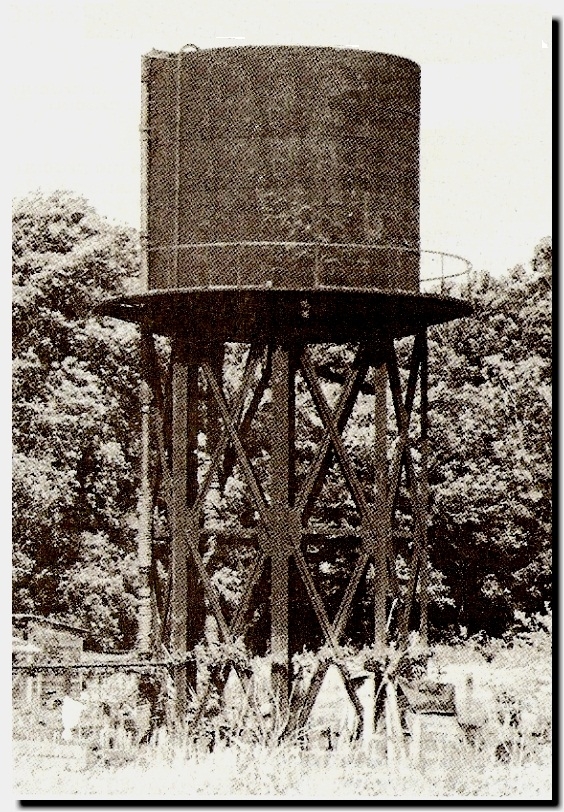

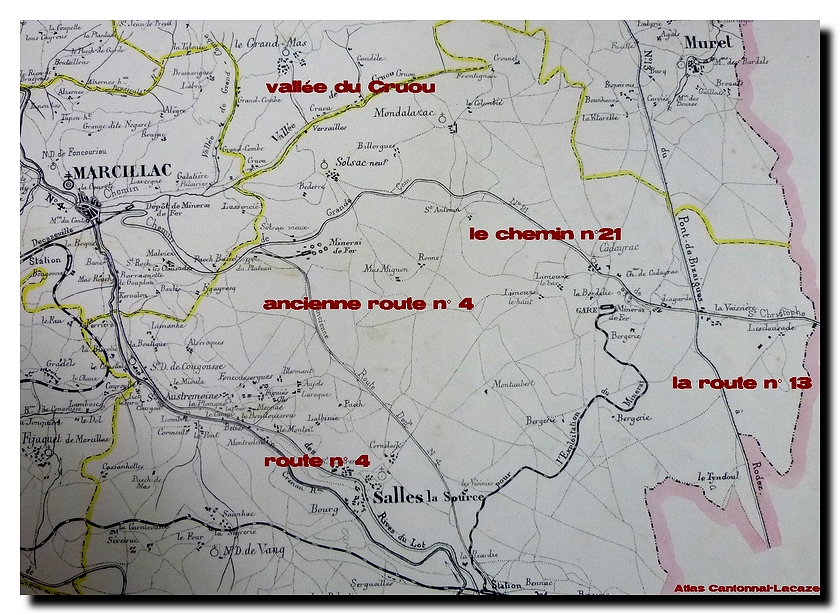

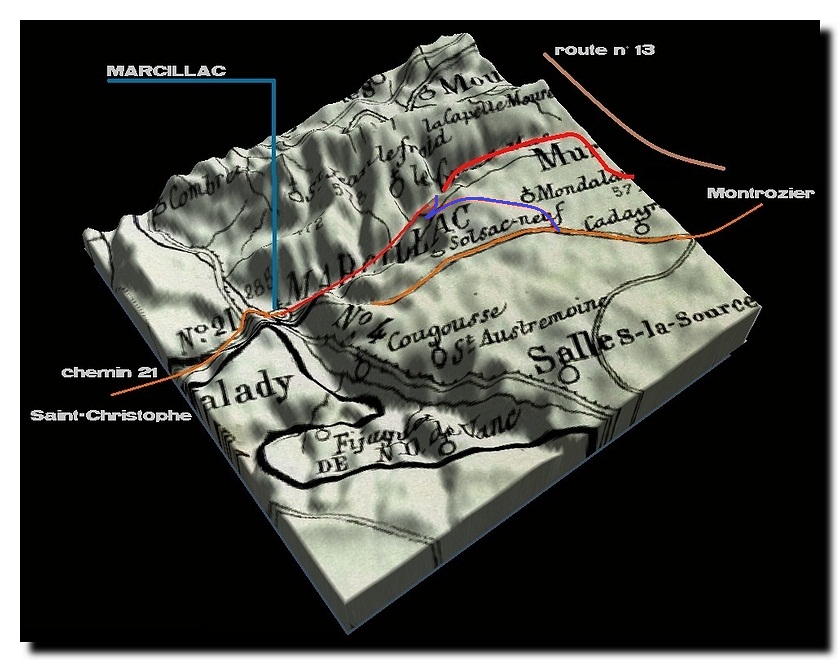

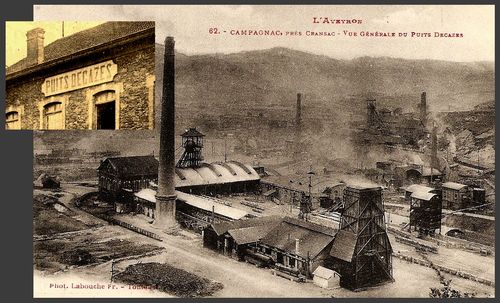

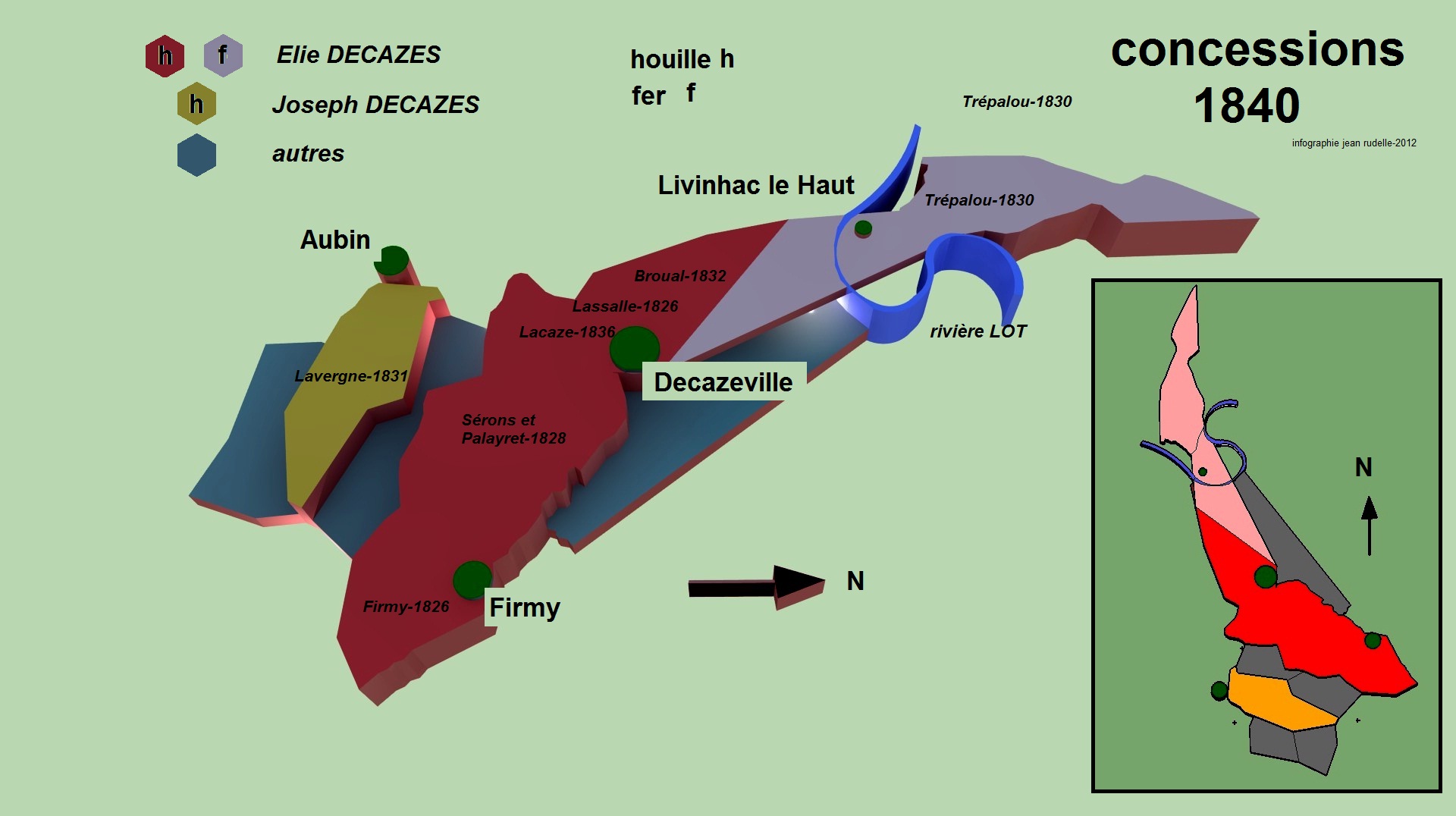

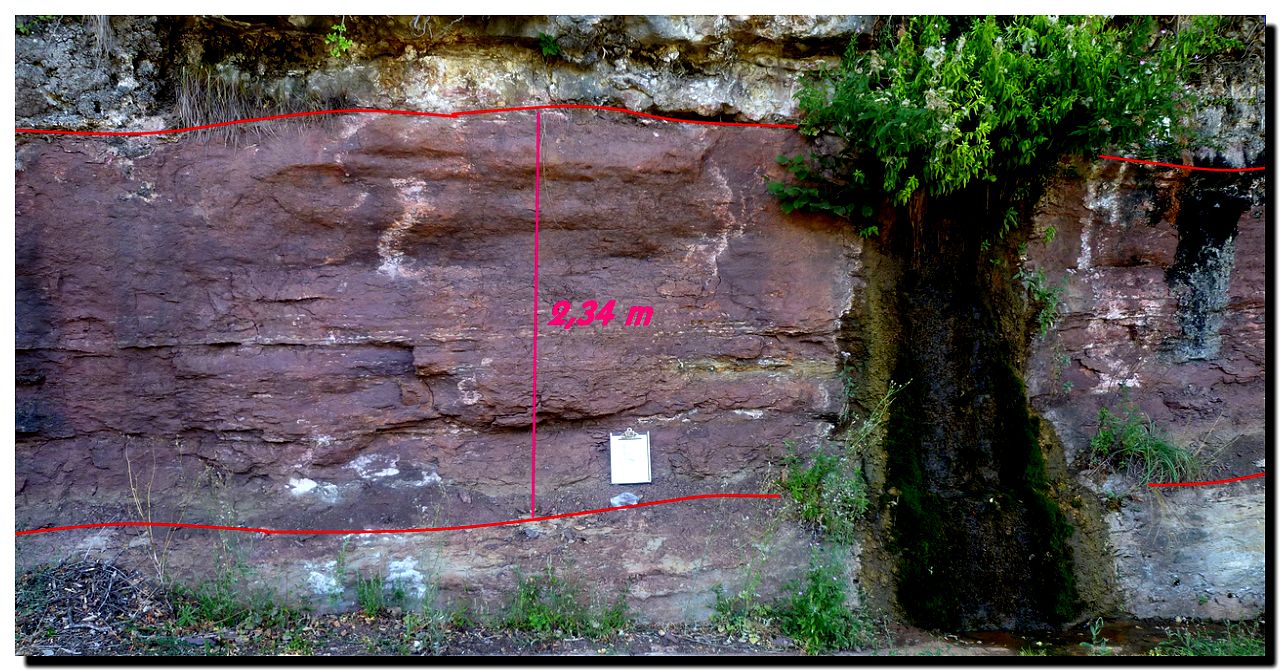

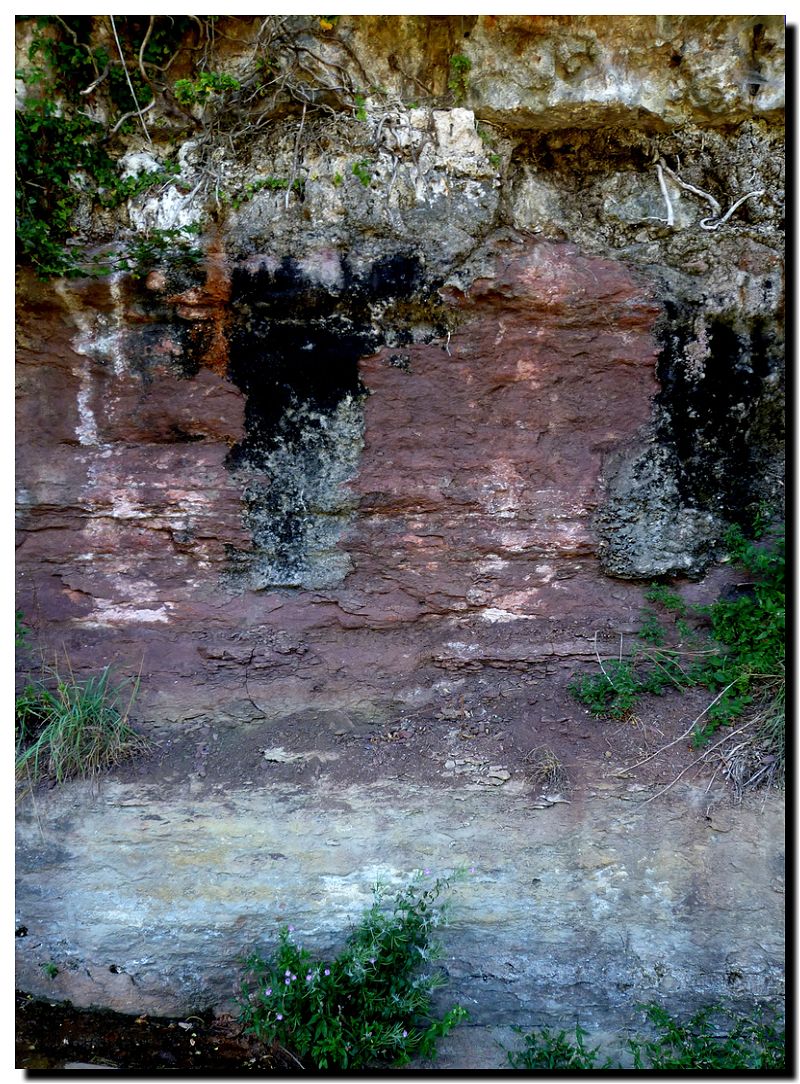

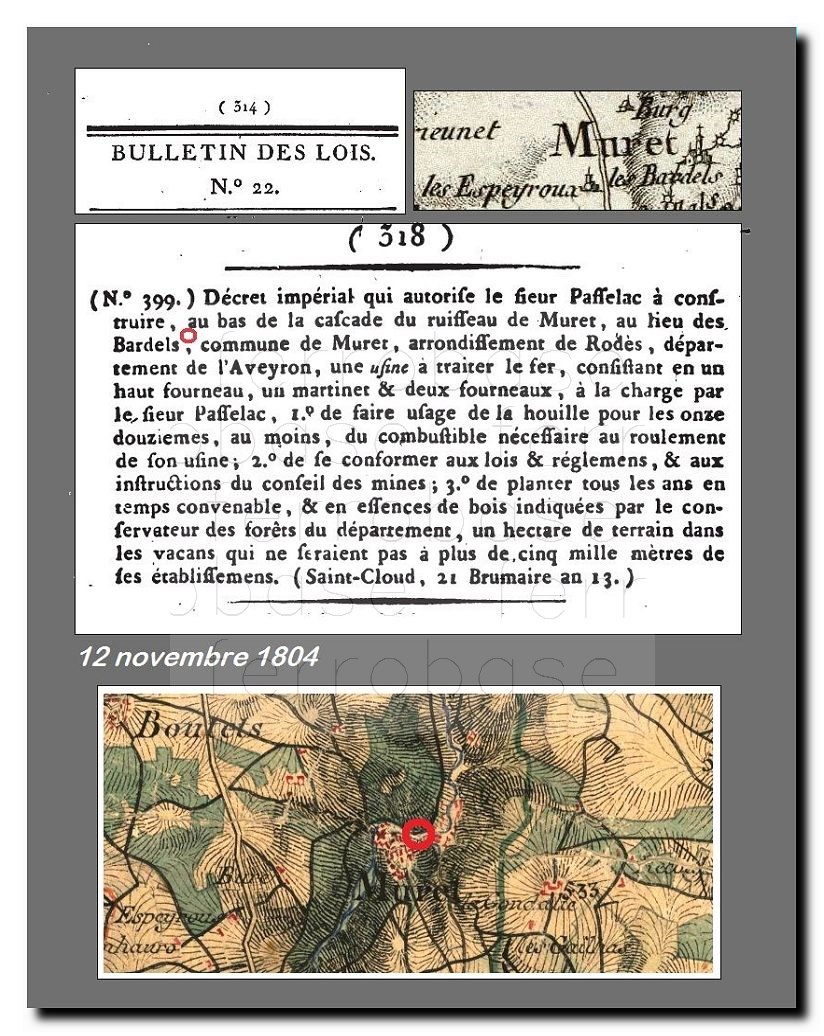

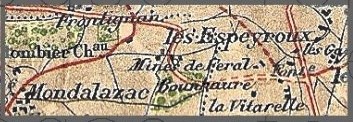

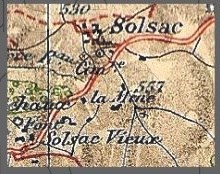

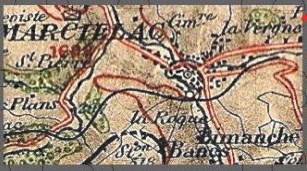

Tout à droite,

mais pas sur ce plan, une sortie des eaux, réalisée en 1910, s'

effectuait au dessus du village de Muret Le Château, profitant d'une

profonde entaille dans le plateau pour le débouché de la galerie

d'exhaure. La photographie ci-contre montre cette galerie depuis

l'intérieur de la mine. Un autre cliché, dans les pages diaporama,

présente le débouché de la galerie au dessus de Muret. Plusieurs

puits sont enfin mentionnés sur ce plan. Il reste à mettre en place les

rails, wagons, minerai, mineurs et chevaux, les bruits, le café... Une

source d'inspiration inépuisable pour un réseau ! L'activité devait

être fébrile vers 1910. Près de 130 personnes trouvaient là l'assurance

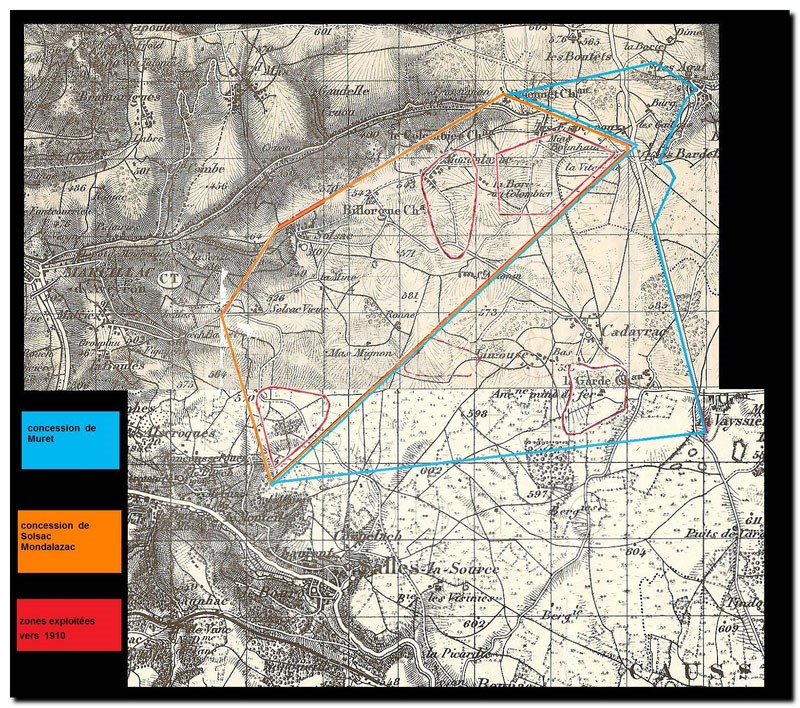

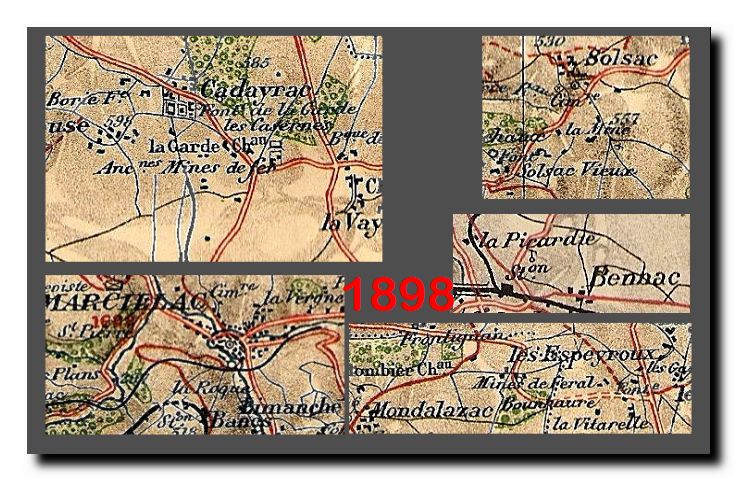

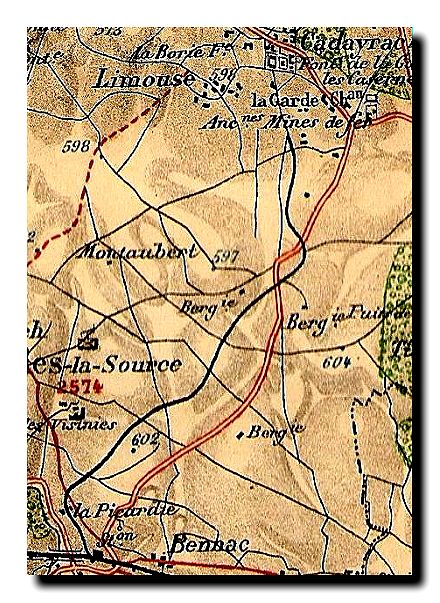

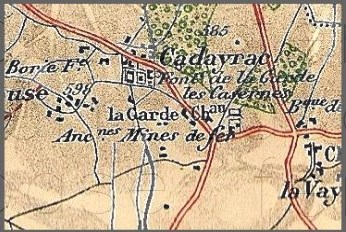

de leur quotidien. Le second plan montre une vue globale des

concessions, reportée sur un fond d'état major. La localisation,

dont on ne recherchera pas l'extrême précision est cependant

parfaitement exacte. Ce graphique montre l'importante étendue des

concessions et localise les principaux sites d' exploitation.

Tout à droite,

mais pas sur ce plan, une sortie des eaux, réalisée en 1910, s'

effectuait au dessus du village de Muret Le Château, profitant d'une

profonde entaille dans le plateau pour le débouché de la galerie

d'exhaure. La photographie ci-contre montre cette galerie depuis

l'intérieur de la mine. Un autre cliché, dans les pages diaporama,

présente le débouché de la galerie au dessus de Muret. Plusieurs

puits sont enfin mentionnés sur ce plan. Il reste à mettre en place les

rails, wagons, minerai, mineurs et chevaux, les bruits, le café... Une

source d'inspiration inépuisable pour un réseau ! L'activité devait

être fébrile vers 1910. Près de 130 personnes trouvaient là l'assurance

de leur quotidien. Le second plan montre une vue globale des

concessions, reportée sur un fond d'état major. La localisation,

dont on ne recherchera pas l'extrême précision est cependant

parfaitement exacte. Ce graphique montre l'importante étendue des

concessions et localise les principaux sites d' exploitation.

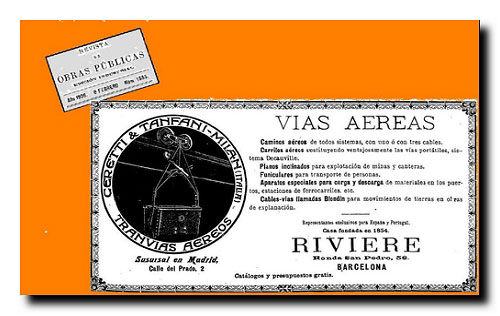

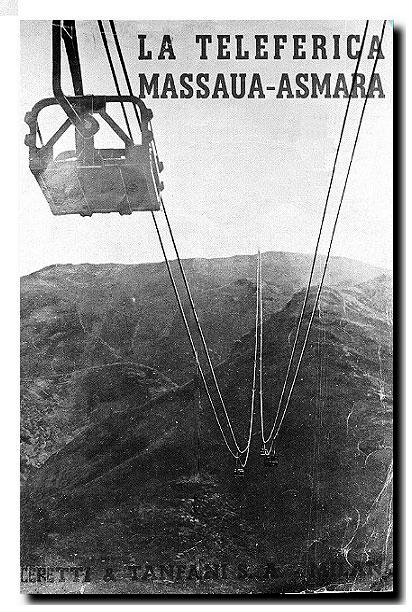

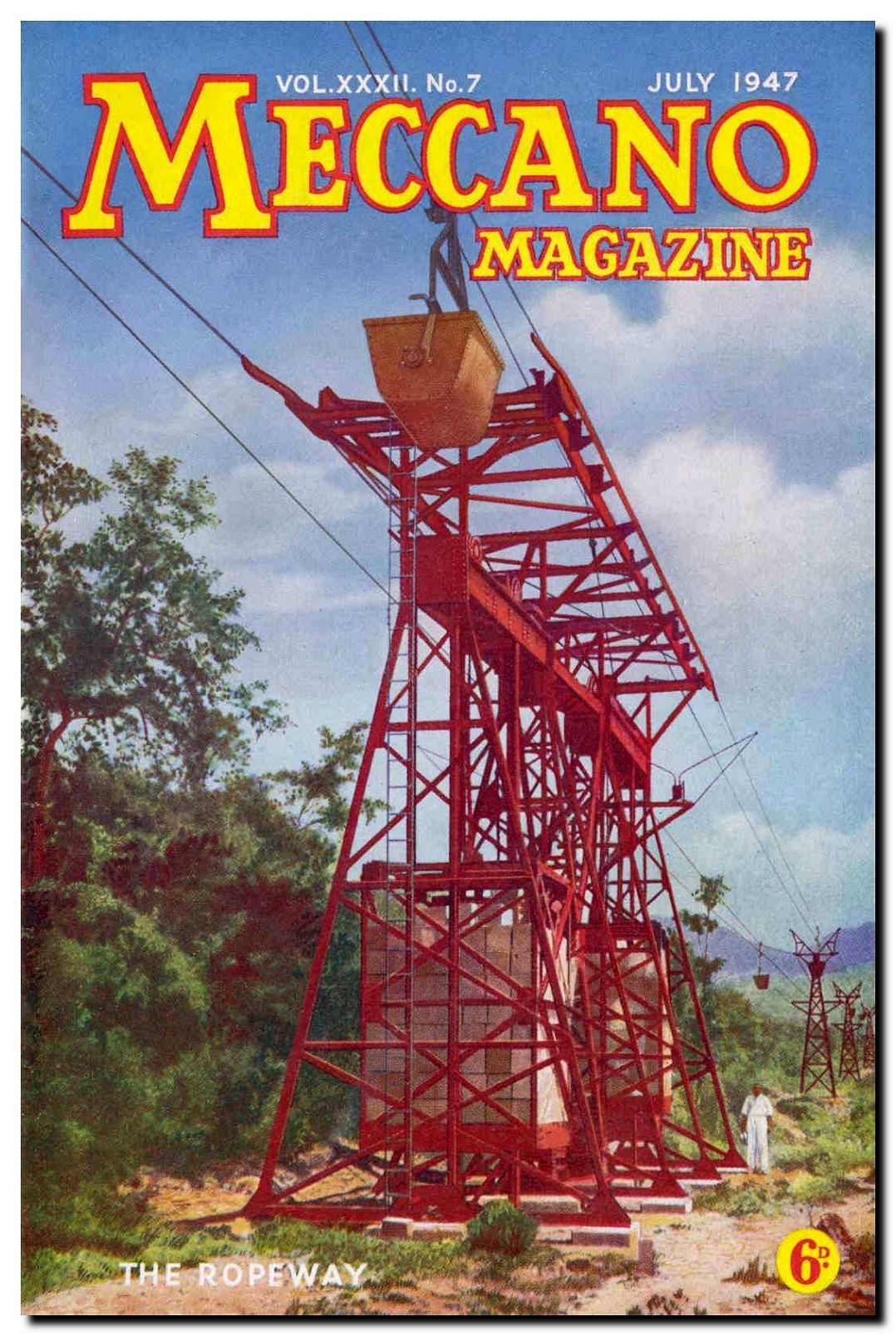

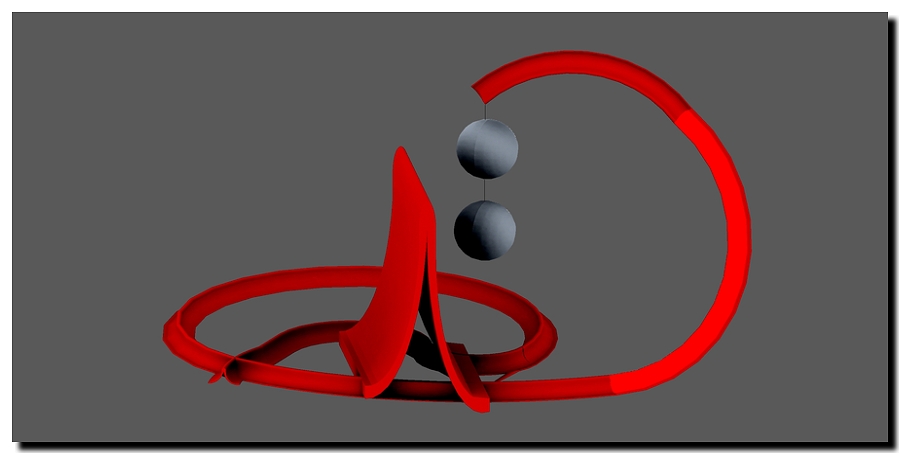

Cette publicité est

parue en 1906 dans une revue espagnole de travaux publics. Le wagonnet

ressemble fort à ceux de Richard, .....Bleichert. Il est signé Ceretti

Tanfani, à Milan. Alors quittons l'Espagne pour l'Italie

afin d'en savoir un peu plus.

Cette publicité est

parue en 1906 dans une revue espagnole de travaux publics. Le wagonnet

ressemble fort à ceux de Richard, .....Bleichert. Il est signé Ceretti

Tanfani, à Milan. Alors quittons l'Espagne pour l'Italie

afin d'en savoir un peu plus.

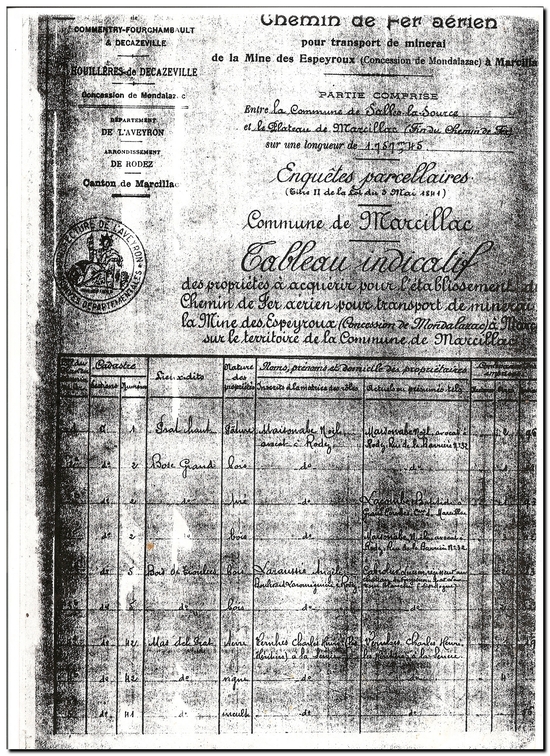

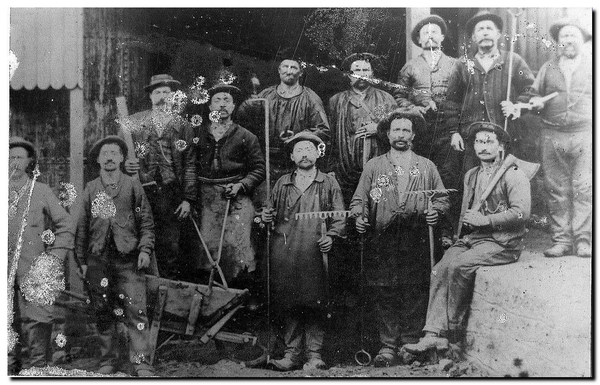

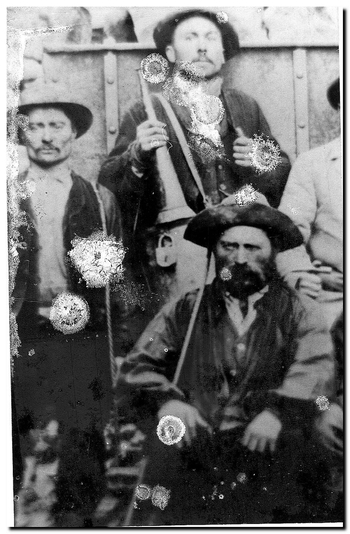

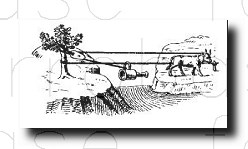

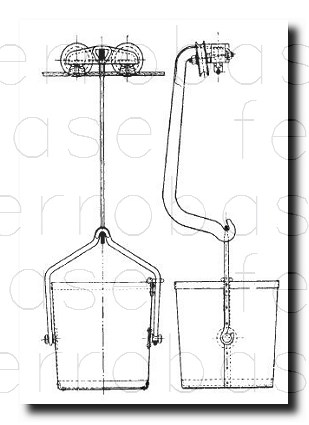

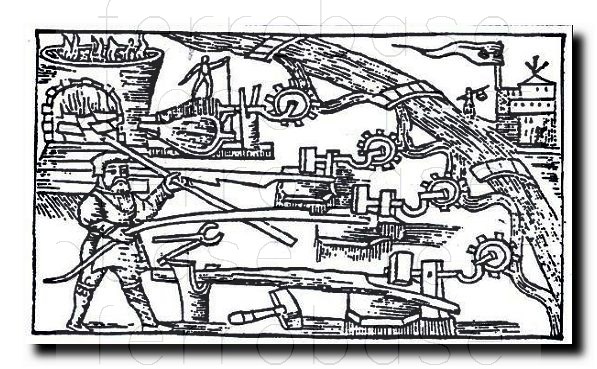

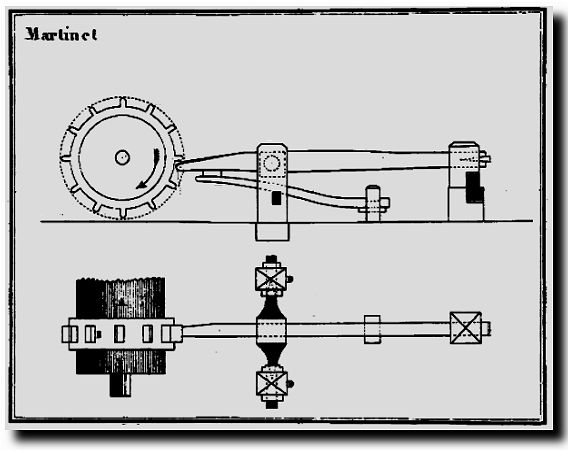

chemin faisait probablement le service

pour une forteresse, utilisé pour le transport de

mortier (grande arme à feu) voir figure 1. Le système était

simple. Les mortiers devaient franchir les douves de la

forteresse. Entre l'arbre sur un côté et une cheville (un piquet) fixée

dans le sol de l'autre côté une corde était attachée ; à cette

corde le mortier est accroché au moyen d'un anneau. À l'arbre un bloc

avec un rouleau a été fixé ; sur ce rouleau passe la corde tirante ;

une extrémité est liée à l'anneau du mortier ;

l'autre fin est liée à des chevaux ou des boeufs. Quand les

animaux iront vers l'intérieur, ils tirent sur l'anneau, par

lequel le mortier est suspendu.

chemin faisait probablement le service

pour une forteresse, utilisé pour le transport de

mortier (grande arme à feu) voir figure 1. Le système était

simple. Les mortiers devaient franchir les douves de la

forteresse. Entre l'arbre sur un côté et une cheville (un piquet) fixée

dans le sol de l'autre côté une corde était attachée ; à cette

corde le mortier est accroché au moyen d'un anneau. À l'arbre un bloc

avec un rouleau a été fixé ; sur ce rouleau passe la corde tirante ;

une extrémité est liée à l'anneau du mortier ;

l'autre fin est liée à des chevaux ou des boeufs. Quand les

animaux iront vers l'intérieur, ils tirent sur l'anneau, par

lequel le mortier est suspendu.

En

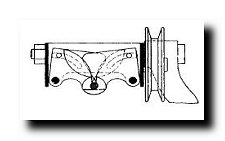

Angleterre, le système monocâble Hodgson est

continuellement en croissance.

En

Angleterre, le système monocâble Hodgson est

continuellement en croissance.

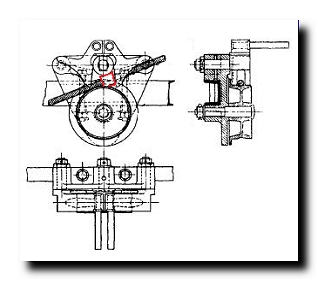

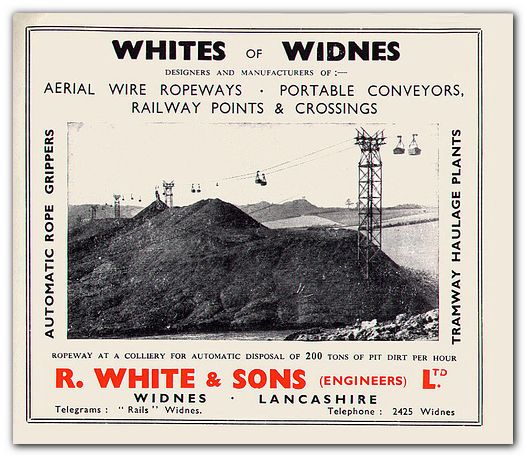

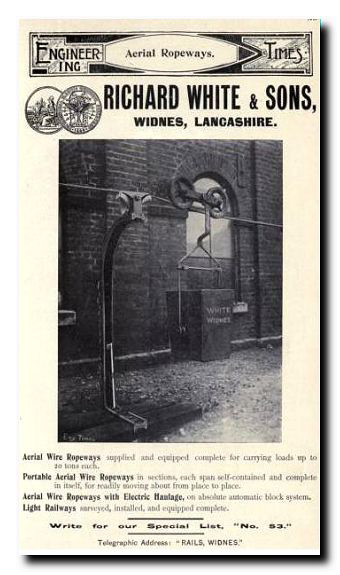

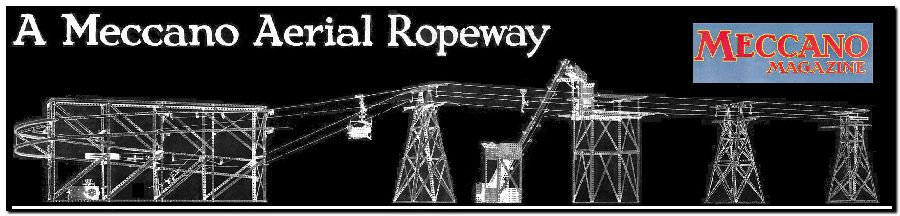

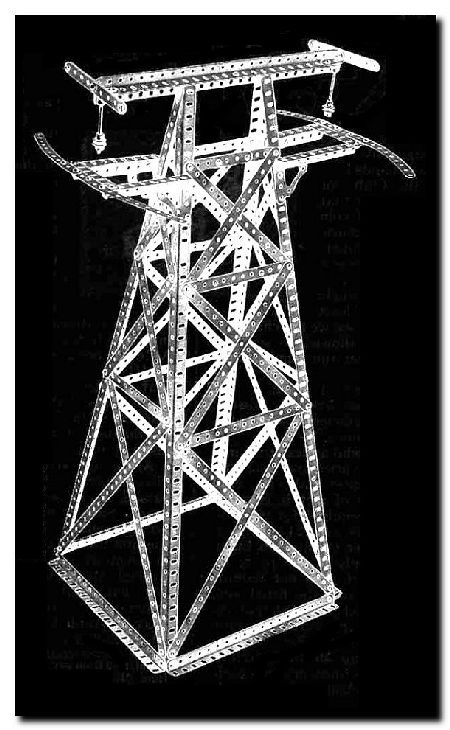

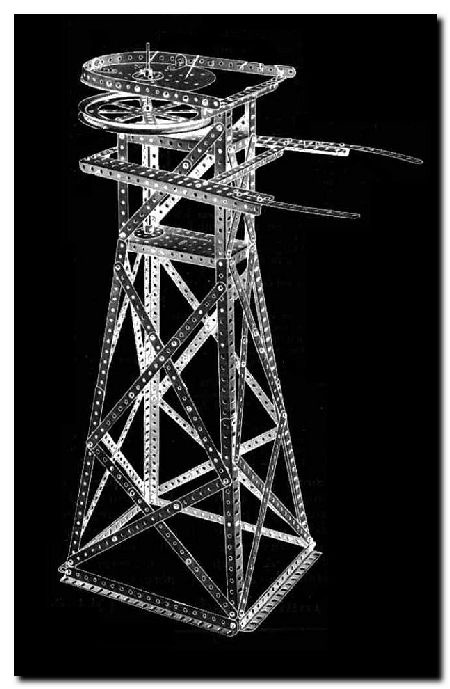

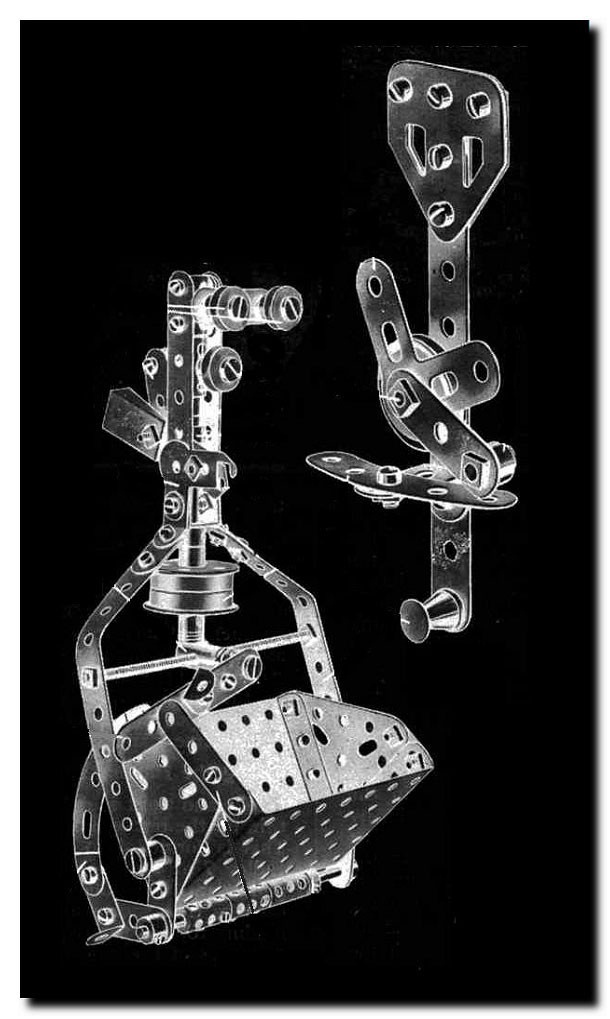

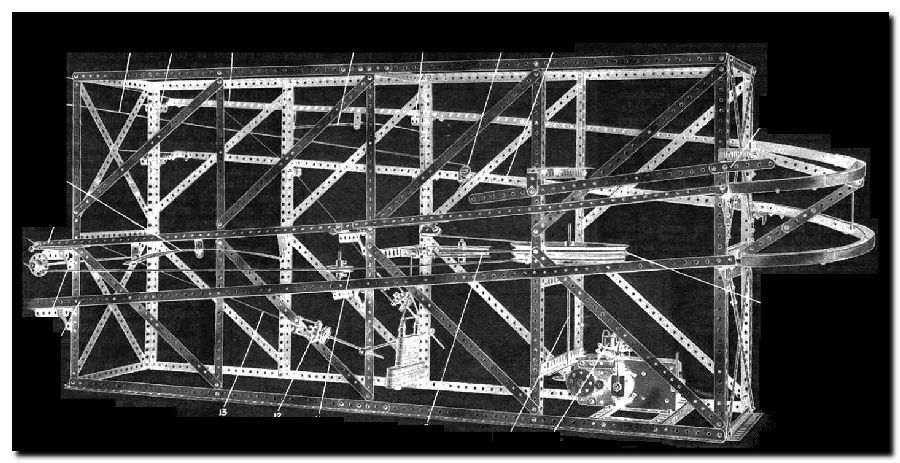

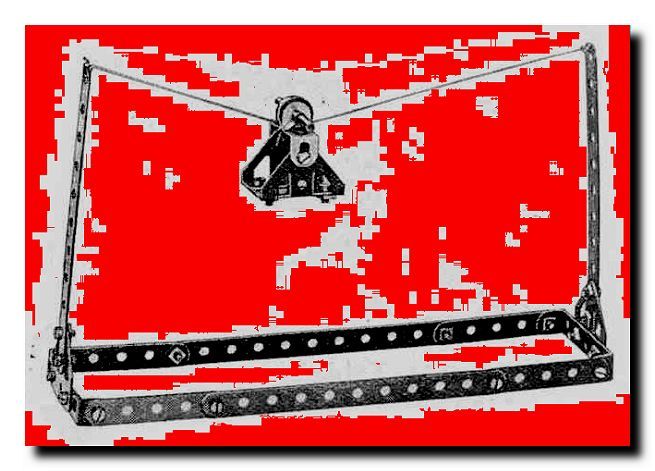

Les projeteurs et ingénieurs anglais de Meccano, pour réaliser leur

prototype, se sont inspirés de réalisations réelles, et très

précisemment de celles de l'industriel de Liverpool, R. White and

Sons. Il semble bien qu'en 1930, celui ci avait une grande notoriété.

De plus, Hornby, Franck, l'inventeur en 1901 du meccano, puis plus tard

des trains Hornby et voitures Dinky toys de notre enfance, était né à

Liverpool. Il connaissait donc parfaitement cet industriel et ce sera

donc un système White qui va être retenu. Ce système est un

aboutissement de ceux que nous connaissons déjà. Multicâbles, et

automatique, chargement et déchargement des wagonnets compris !

Quelques sources sur internet, dont celles du musée minier de

Durham,http://www.dmm-gallery.org.uk, présentent des réalisations de

White et fils.

Les projeteurs et ingénieurs anglais de Meccano, pour réaliser leur

prototype, se sont inspirés de réalisations réelles, et très

précisemment de celles de l'industriel de Liverpool, R. White and

Sons. Il semble bien qu'en 1930, celui ci avait une grande notoriété.

De plus, Hornby, Franck, l'inventeur en 1901 du meccano, puis plus tard

des trains Hornby et voitures Dinky toys de notre enfance, était né à

Liverpool. Il connaissait donc parfaitement cet industriel et ce sera

donc un système White qui va être retenu. Ce système est un

aboutissement de ceux que nous connaissons déjà. Multicâbles, et

automatique, chargement et déchargement des wagonnets compris !

Quelques sources sur internet, dont celles du musée minier de

Durham,http://www.dmm-gallery.org.uk, présentent des réalisations de

White et fils.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

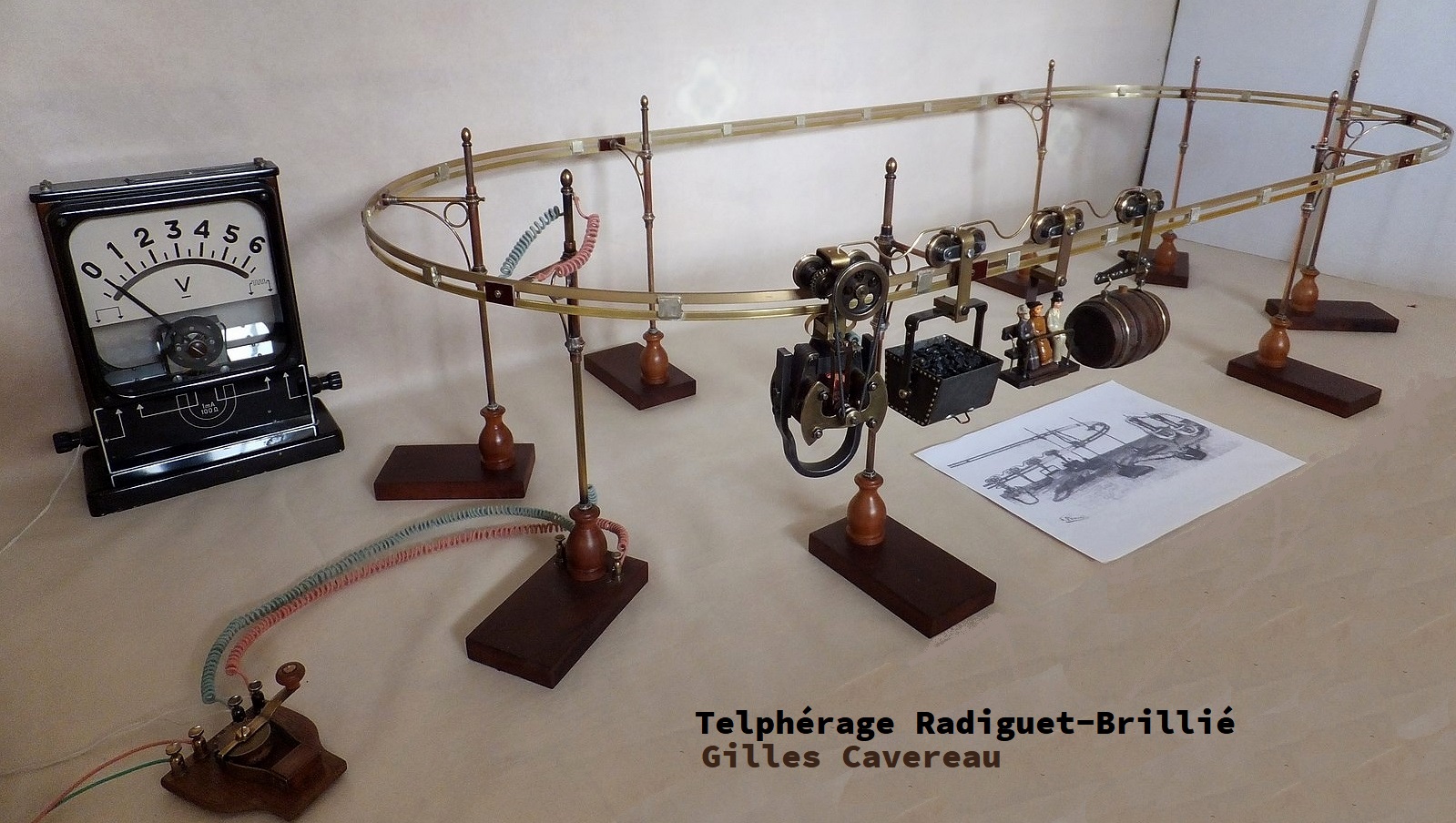

Le telphérage ou quand un jouet nous en apprend beaucoup !

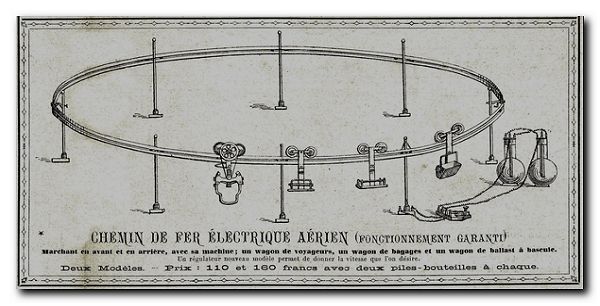

Un jouet Brillié-Radiguet de 1895, le chemin de fer magnéto-électrique aérien

En découvrant le (beau) jouet de Brillié, vendu chez Radiguet à Paris dans les années 1880, nous ne pensions pas découvrir fondamentalement quelque chose de très nouveau ! Et pourtant !

◄ in Le Paradis des enfants

(col. G. Vigneau, CFE)

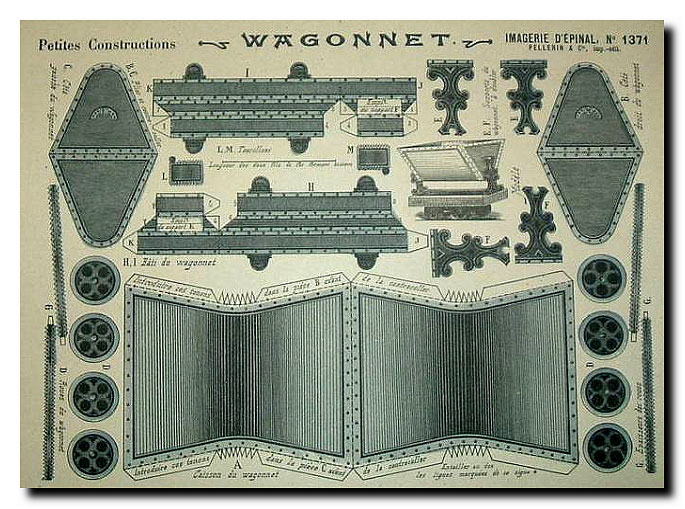

Lorsqu'en

1911 le chemin de fer aérien du causse prenait son envol, il y avait

déjà quelques jouets pour permettre aux petites mains de faire comme

les grands, circuler dans le wagonnet par exemple. La maison Radiguet,

qui traversa tout le dix-neuvième siècle avec ses instruments d'optique

et d'électricité, avait à son catalogue de 1895, Prix-courant

illustré des appareils électriques quelques jouets. Un chemin de

fer magnéto-électrique terrestre (sic) est proposé à 60 francs. La

grande boîte est à 90 francs. La pile du jouet fait appel au

bichromate de potassium, permettant au passage une belle leçon de

chimie par l'usage d'eau bouillante, de bichromate et d'acide

sulfurique pour animer le tout, produits tous trois comme chacun sait à

mettre dans toutes les mains ! Mais il faut croire que les

installations de Bleichert et autres étaient bien d'actualité en cette

fin de siècle. Il y a en effet une page 121 du document qui présente le

chemin de fer magnéto-électrique aérien cette fois. La boîte riche et

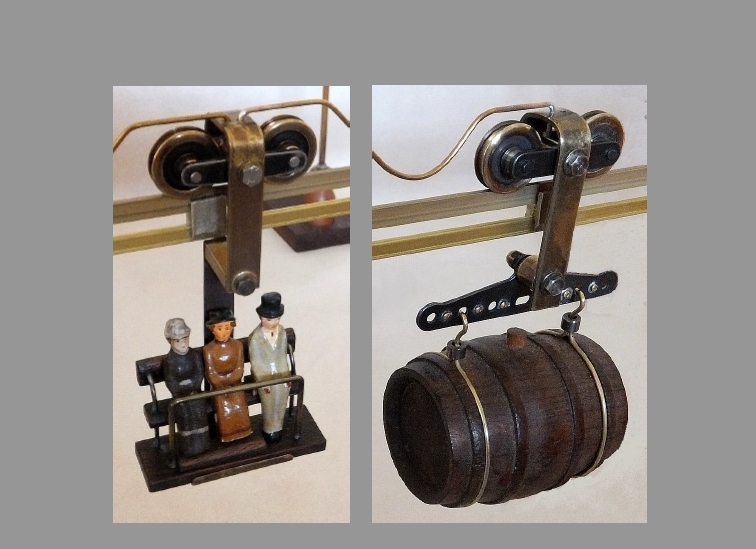

gainée vaut 95 francs. Pour avoir les trois wagons, celui de

marchandises, celui de voyageurs (mais oui !) et le wagon déverseur, ce

sera 130 francs. Dans les deux cas le moteur aérien très astucieux est

fourni : il prend le courant par les deux rails aériens, placés

l'un au dessous de l'autre. C'est assurément un très beau jouet qui a

du faire des heureux ! Mettre par exemple les personnages dans le wagon

déverseur ?

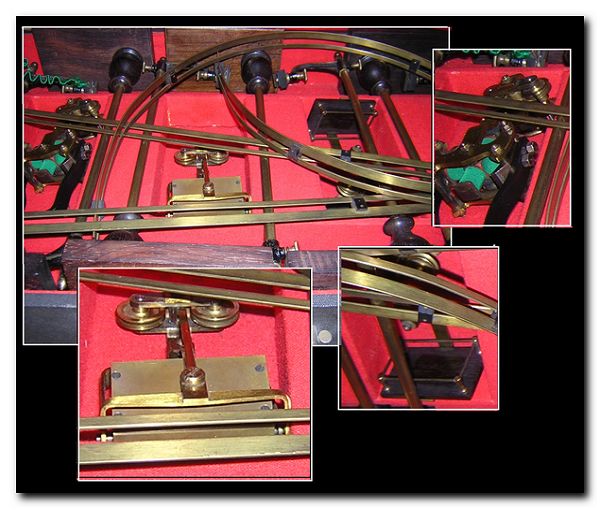

un très beau et rare coffret du jouet

Brillie Radiguet, construction soignée et matériaux nobles

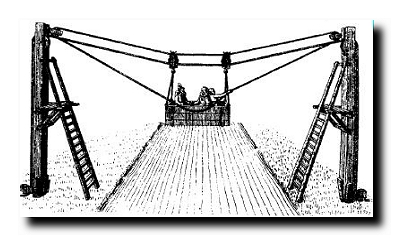

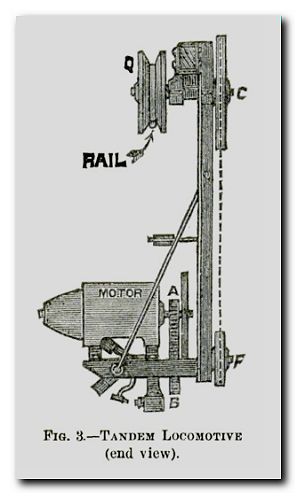

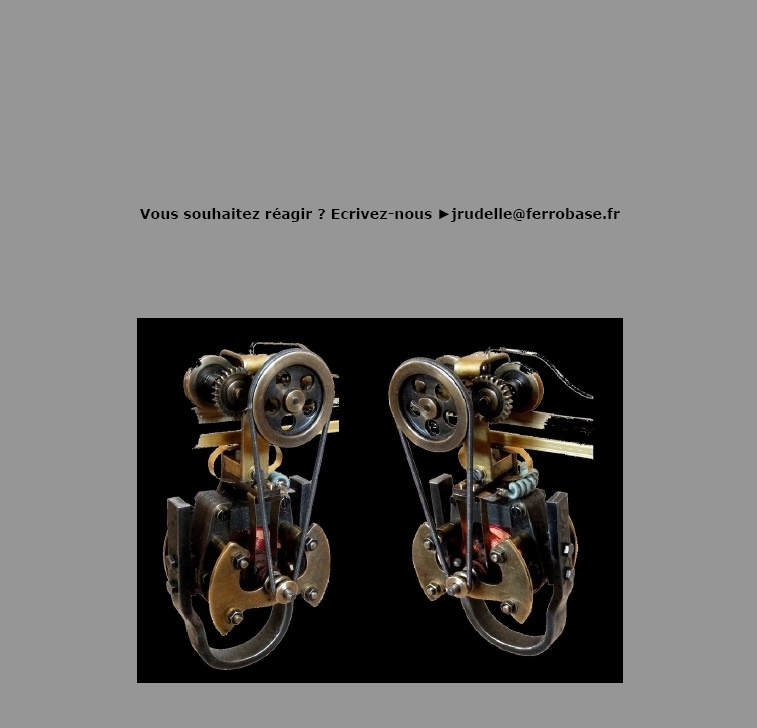

Le principe du jouet est donc de faire mouvoir sur des rails aériens un moteur électrique, la locomotive, tirant des wagonnets de formes variées et adaptées au problème à résoudre : plateaux pour charges ou voyageurs, avec rampe de protection dans ce cas ( ! ), ou wagonnets basculeurs en tous points semblables à ceux de nos chemins de fer aériens. Les rails servent donc ici de conducteurs pour fournir l’énergie nécessaire au wagonnet moteur.

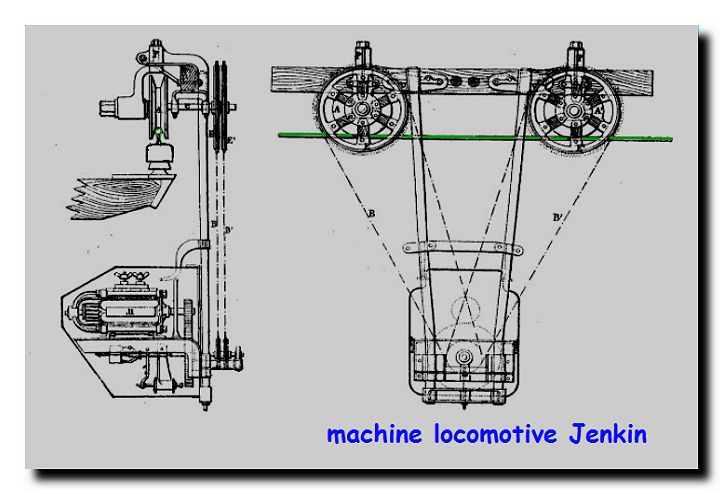

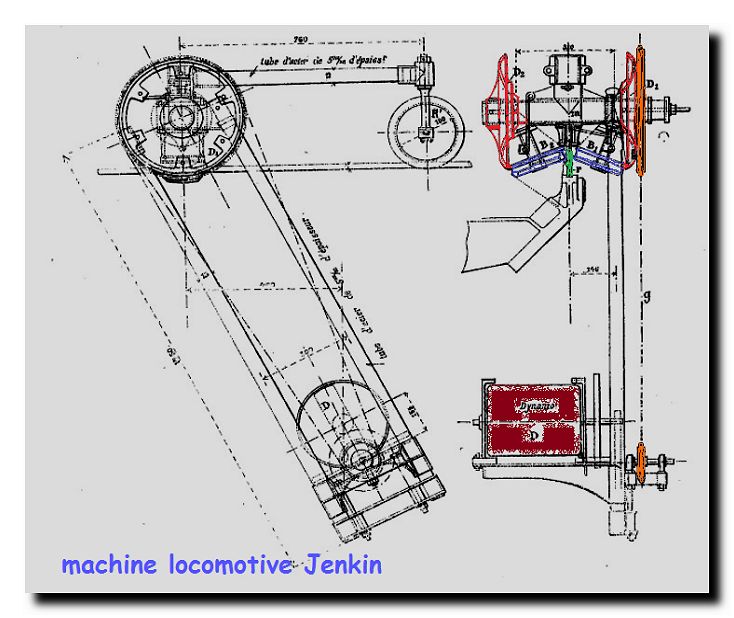

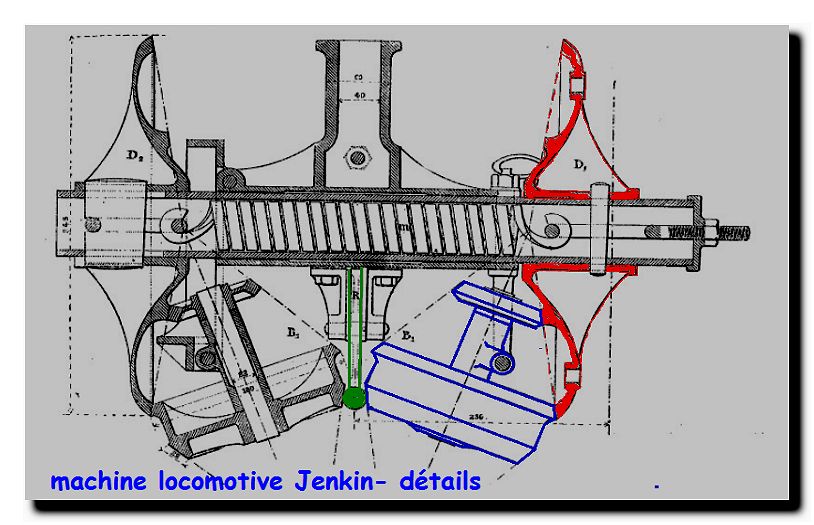

Ces jouets ne sont pas copiés des installations en service à cette époque de chemins aériens. Le principe est totalement différent. Le concepteur du jouet, Brillié, bien connu pour ses horloges de gare par exemple, avait dit-on trouvé son inspiration dans le système de Jenkin et le chemin de fer monorail Lartigue. Si la parenté avec le procédé Jenkin est évidente, il est plus difficile cependant de faire le rapprochement avec le monorail Lartigue, qui ne fut d’ailleurs pas une grande réussite.

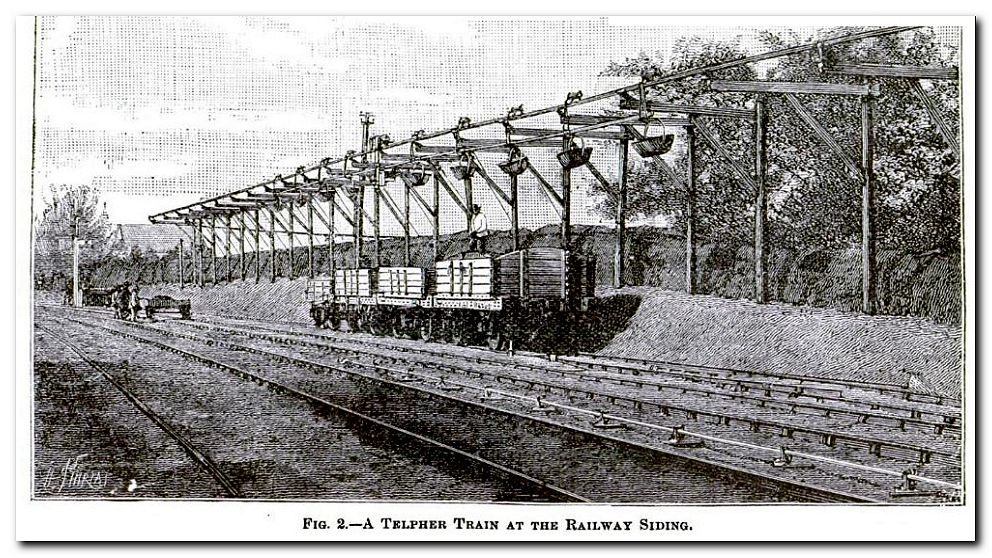

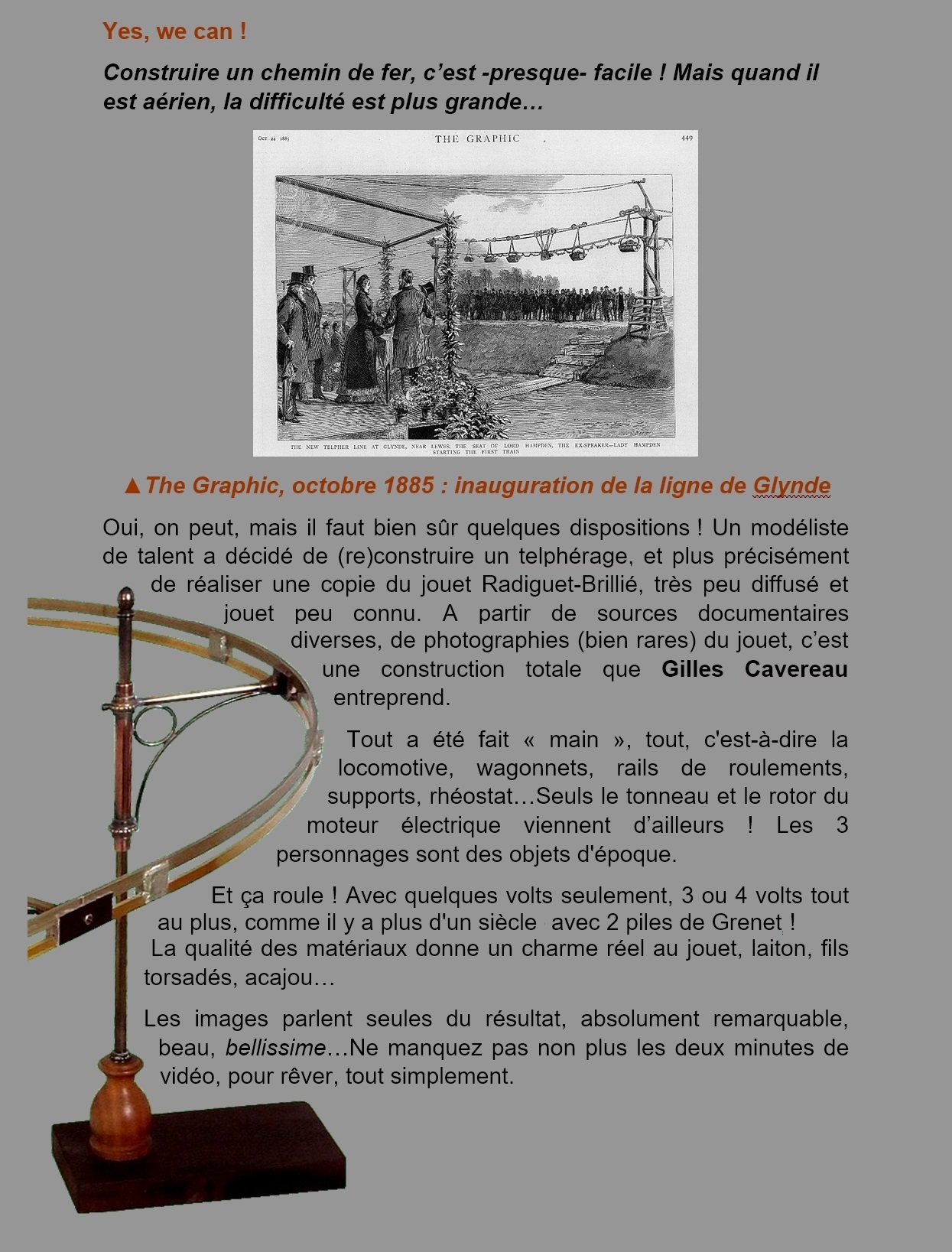

Pour les chemins aériens, un câble mobile se charge de faire mouvoir les charges. Dans le cas du jouet, le câble, barre ou rail, est parfaitement fixe. Il satisfait à deux fonctions : porteur, en permettant le roulement des wagonnets, et conducteur en laissant passer le courant électrique destiné au moteur mobile, la locomotive. Le système fut semble-t-il dû en partie à Flemming Jenkin, un anglais qui en déposa des brevets et fit de nombreux essais, et quelques réalisations, dont une au Pérou. C’était à la fin du siècle une application industrielle réussie de l’utilisation de l’énergie électrique, et un mariage tout aussi réussi de dynamo, moteur et mécanique. La première installation fut en service le 17 octobre 1885.

Ce jouet reprenant donc un système industriel novateur, et copiant dans pratiquement tous les détails son grand frère, copiait en fait un telphérage, nom français quelque peu barbare donné par Jenkin à son innovation, ou telpherage en anglais. On peut également trouver téléphérage, mais plus rarement. Les revues consacrées à l’électricité vont publier vers 1884 quelques articles sur le procédé, après les premières conférences que Jenkin va consacrer à son invention. Une Telpherage Company sera d’ailleurs créée.

Jenkin, après les premiers essais, va proposer de

multiples perfectionnements, des aiguillages….La complexité alors obtenue du système a peut-être

d’ailleurs été le début de la fin. Apparu

vers 1885, le telphérage ne sera plus en action vers 1920 : trente

ans de tâtonnements, mais d’installations

parfaitement opérationnelles également. Conçu pour des transports à

petite vitesse et bon marché des minéraux et autres marchandises, les

supports étaient espacés de

Nous n'allons pas ici entrer dans les détails de ces installations. Mais pour une bonne compréhension du sujet, et du jouet,précisons donc :

- la tension en service fournie par une dynamo au sol était de l'ordre de 500 volts ; nous sommes évidemment en courant continu.

-la dynamo est entraînée par une machine à vapeur

-parmi les avantages mentionnés, figurent le coût réduit, le passage facile sur des terrains accidentés ou au dessus des champs et pâturages

- possibilité d'utiliser la ligne comme source d'énergie : il suffit de se brancher dessus !

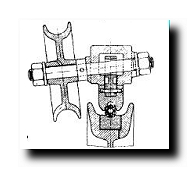

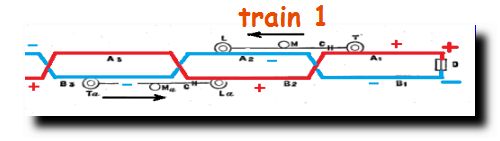

Pour ce qui est du fonctionnement de ces trains, le schéma montre une disposition de la ligne électrique, qui présente une succession de segments aux potentiels opposés. Les roues isolées extrèmes du train prennent donc le courant sur deux sections différentes, et ....le tout fonctionne ! Le mouvement du moteur de la locomotive (dynamo sur le schéma) est transmis à un système de galets qui par frottement viennent prendre appui sur le rail. La première version ci-dessous est différente dans son principe.

Bien que produit certainement à peu d’exemplaires, il

existe plusieurs versions de ce jouet, qui diffèrent par des points de

détails. Cela peut s’expliquer par la construction artisanale du jouet,

construction très soignée. La hauteur des

pylônes est de l’ordre de

Ce rapide écho d’une technique curieuse, mais qui avait l’énorme intérêt d’avoir été expérimentée, trouve son origine dans l’article de Guy Vigneau, paru dans le bulletin du CFE 105 de juin 2012, consacré aux premières sources d’énergie électrique pour trains jouets. Le Cercle Ferroviphile Européen (www.trainjouet.com, www.club-cfe.com, www.trainjouet.net) regroupe, comme son nom l’indique, les passionnés de trains jouets. Nous remercions nos collègues du CFE G. Vigneau pour ses gravures du jouet, et J.F. Guy, autre ferroviphile du CFE, pour ses belles photos du jouet Brillié-Radiguet.

Popular Science (vol 37, n°22, juillet 1890, p. 382), lisible sur Google Books a publié un article très complet sur le Telpherage, Telpherage in practical use. On lira également avec profit les références de La Lumière Electrique, sur le site du Cnum (Arts et Métiers).

► un clic ici, et deux minutes pour rêver ◄

https://www.youtube.com/watch?v=sTT1N1eaHko

(re-sic)

(re-sic)

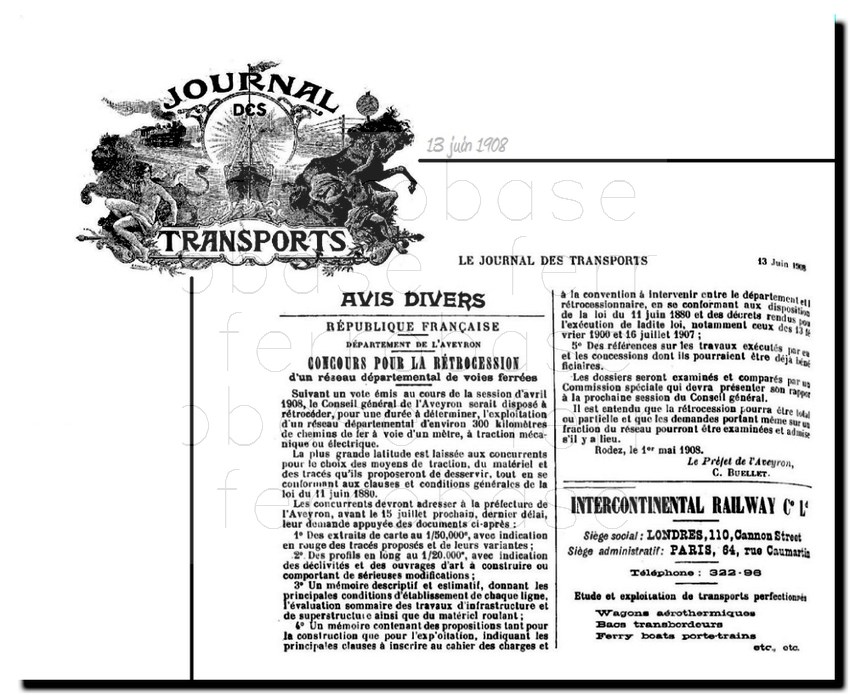

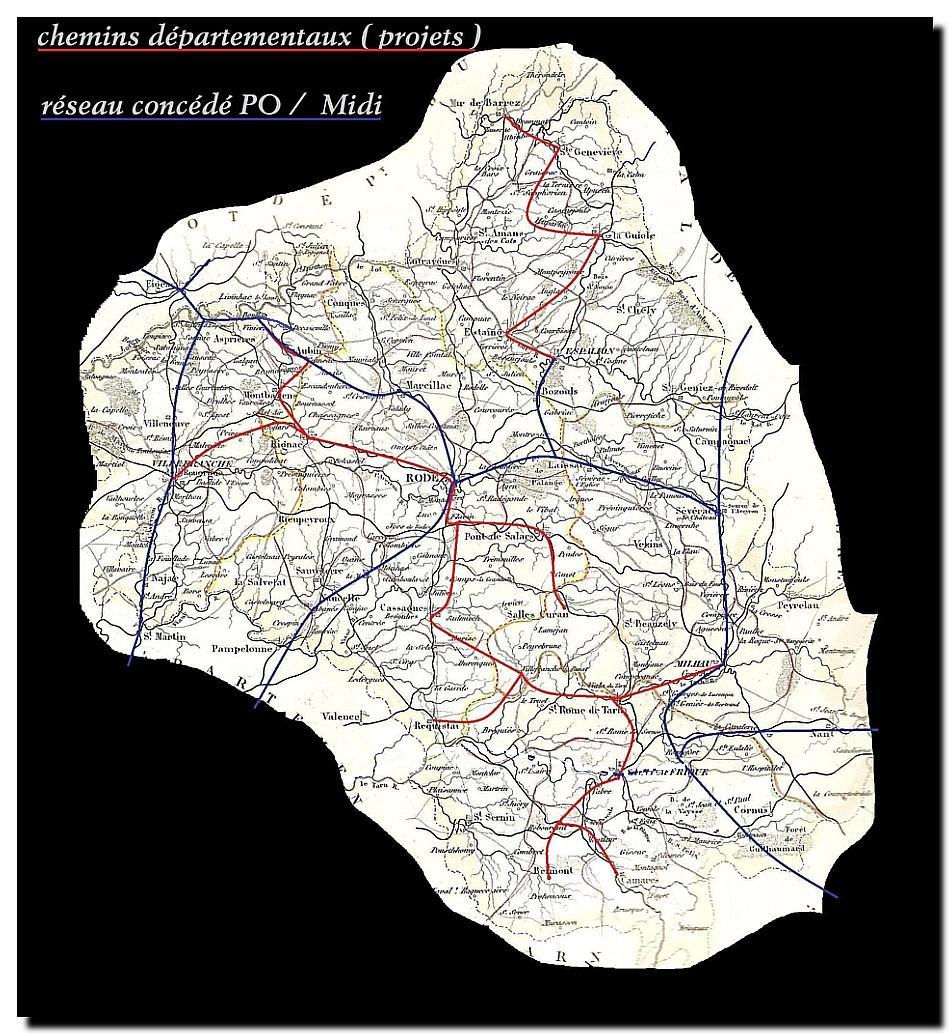

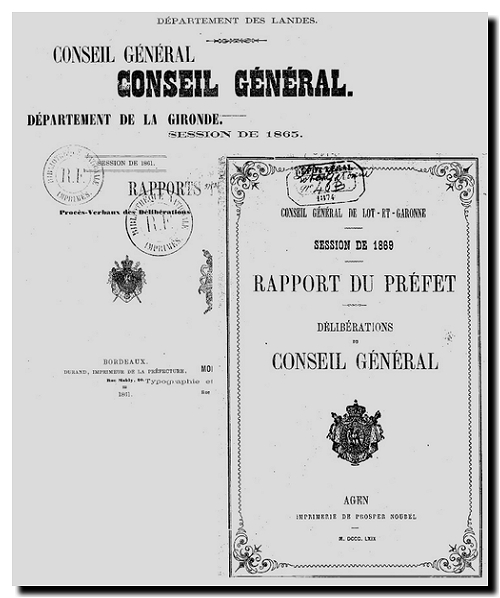

Long en effet : il s'étend du début du vingtième siècle à 1924, pour sa

période active. Vingt ans de rapports, discussions, projets,

délibérations, plans, et votes. Le seul problème de ce

travail effectif, c'est qu' il arrive un peu tard, et sera balayé par

la tourmente en 1914. Après la guerre, l'automobile aura fait son

apparition, et l'autocar va rapidement prendre le dessus. Des centaines

de pages ont été écrites par nos élus, et quelques francs dépensés en

études diverses. Ceux qui souhaitent connaître les détails de cette

réflexion pourront lire les rapports par eux -mêmes. Il n'y a pas

d'images ni de cartes, mais beaucoup de textes et de discours. Dans ces

textes, les préoccupations ont été celles que tous les départements ont

eues. Pourquoi un tel réseau, son utilité pour les cantons, pour le

département, pour les agriculteurs, pour les villes et villages...?

Tous les arguments possibles sont donnés, développés ou combattus

d'ailleurs! Au premier plan, il y a le budget d'une telle opération.

Pour l'Aveyron, le projet final, enfin le dernier proposé et non

réalisé, était estimé à 24.000.000 de francs en 1911. Pas

négligeable du tout pour les finances locales et les impôts qui en

découlent, mais apparemment pas irréaliste. Un certain consensus

s'était fait jour sur cette question financière, un pas important dans

la bonne direction. Il nous semble que les discussions ont plutôt

traîné sur le projet définitif à mettre en place. Les rapports montrent

à l'évidence une timidité, pour ne pas dire plus, et une réelle

impossibilité de conclure et de prendre une décision nette. Les

consultations sont multipliées, les demandes d'informations également.

C'est ainsi par exemple qu'on demandera leur avis à toutes les

communes, sans donner de détails précis des projets, et pour cause, car

il n'y en avait pas de détails à donner, faute d'accord des

conseillers. Les communes n'ont pas toutes parfaitement compris

le sens de la question...et puis certains conseillers ne cachent pas

que lorsqu'ils ont été élus, le problème des chemins de fer

départementaux ne se posait pas ; ils ne pensaient donc pas pouvoir

prendre position...

Long en effet : il s'étend du début du vingtième siècle à 1924, pour sa

période active. Vingt ans de rapports, discussions, projets,

délibérations, plans, et votes. Le seul problème de ce

travail effectif, c'est qu' il arrive un peu tard, et sera balayé par

la tourmente en 1914. Après la guerre, l'automobile aura fait son

apparition, et l'autocar va rapidement prendre le dessus. Des centaines

de pages ont été écrites par nos élus, et quelques francs dépensés en

études diverses. Ceux qui souhaitent connaître les détails de cette

réflexion pourront lire les rapports par eux -mêmes. Il n'y a pas

d'images ni de cartes, mais beaucoup de textes et de discours. Dans ces

textes, les préoccupations ont été celles que tous les départements ont

eues. Pourquoi un tel réseau, son utilité pour les cantons, pour le

département, pour les agriculteurs, pour les villes et villages...?

Tous les arguments possibles sont donnés, développés ou combattus

d'ailleurs! Au premier plan, il y a le budget d'une telle opération.

Pour l'Aveyron, le projet final, enfin le dernier proposé et non

réalisé, était estimé à 24.000.000 de francs en 1911. Pas

négligeable du tout pour les finances locales et les impôts qui en

découlent, mais apparemment pas irréaliste. Un certain consensus

s'était fait jour sur cette question financière, un pas important dans

la bonne direction. Il nous semble que les discussions ont plutôt

traîné sur le projet définitif à mettre en place. Les rapports montrent

à l'évidence une timidité, pour ne pas dire plus, et une réelle

impossibilité de conclure et de prendre une décision nette. Les

consultations sont multipliées, les demandes d'informations également.

C'est ainsi par exemple qu'on demandera leur avis à toutes les

communes, sans donner de détails précis des projets, et pour cause, car

il n'y en avait pas de détails à donner, faute d'accord des

conseillers. Les communes n'ont pas toutes parfaitement compris

le sens de la question...et puis certains conseillers ne cachent pas

que lorsqu'ils ont été élus, le problème des chemins de fer

départementaux ne se posait pas ; ils ne pensaient donc pas pouvoir

prendre position...

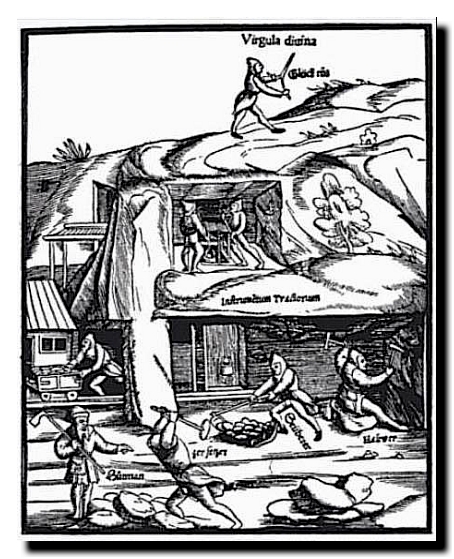

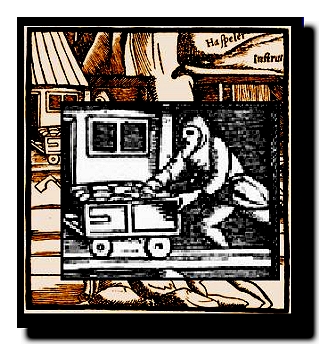

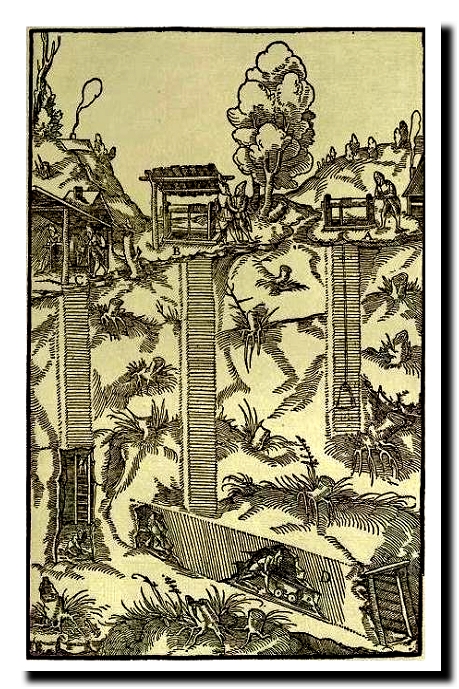

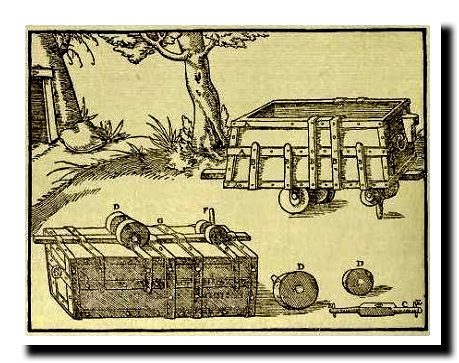

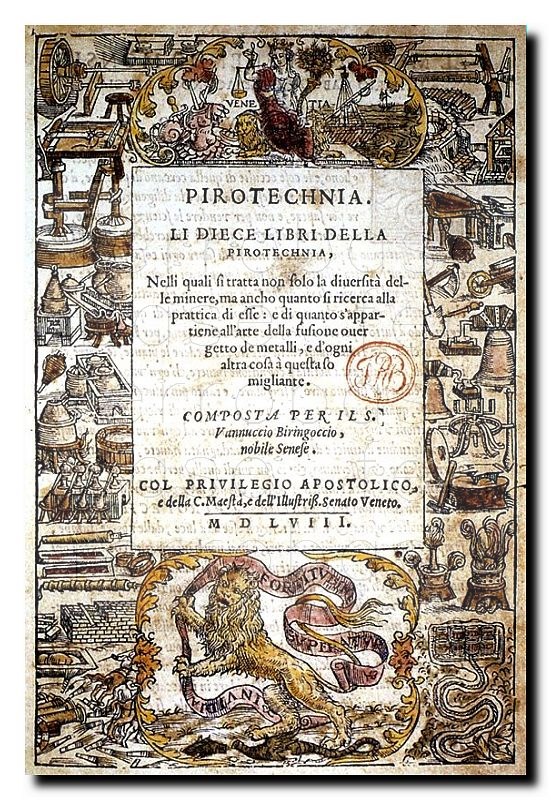

Une autre gravure montre en fond

de mine un chariot, mais ne roulant pas sur des voies en bois comme

dans le Munster. Il est curieux de constater que les voies en

bois, un principe à priori simple et évident, n'apparaît pas dans le de

re metallica. Agricola mit près d'un quart de siècle à écrire son

traité, et ne pouvait donc ignorer l'ouvrage de Munster paru en 1550.

Alors pourquoi pas de voies en planches ? Celles ci n'étaient peut être

pas aussi courantes que Munster ne l'évoque ? Bien possible, mais

il faut plaindre le mineur dans son dur labeur de pousseur, en fond de

mine, dans l'obscurité et l'humidité. Plusieurs planches du traité

montrent un tel chariot, mais toujours sans "rails". Sur ce

point Munster avait mis le doigt sur un détail plus fouillé. Par

contre, Agricola tend à l'exhaustivité avec une autre gravure.

Une autre gravure montre en fond

de mine un chariot, mais ne roulant pas sur des voies en bois comme

dans le Munster. Il est curieux de constater que les voies en

bois, un principe à priori simple et évident, n'apparaît pas dans le de

re metallica. Agricola mit près d'un quart de siècle à écrire son

traité, et ne pouvait donc ignorer l'ouvrage de Munster paru en 1550.

Alors pourquoi pas de voies en planches ? Celles ci n'étaient peut être

pas aussi courantes que Munster ne l'évoque ? Bien possible, mais

il faut plaindre le mineur dans son dur labeur de pousseur, en fond de

mine, dans l'obscurité et l'humidité. Plusieurs planches du traité

montrent un tel chariot, mais toujours sans "rails". Sur ce

point Munster avait mis le doigt sur un détail plus fouillé. Par

contre, Agricola tend à l'exhaustivité avec une autre gravure.

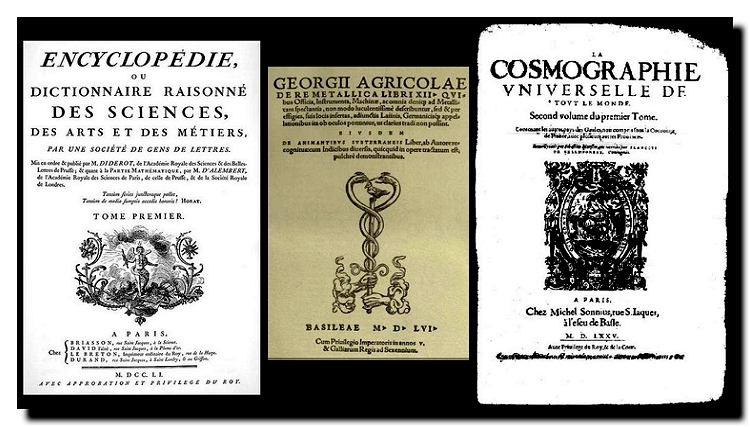

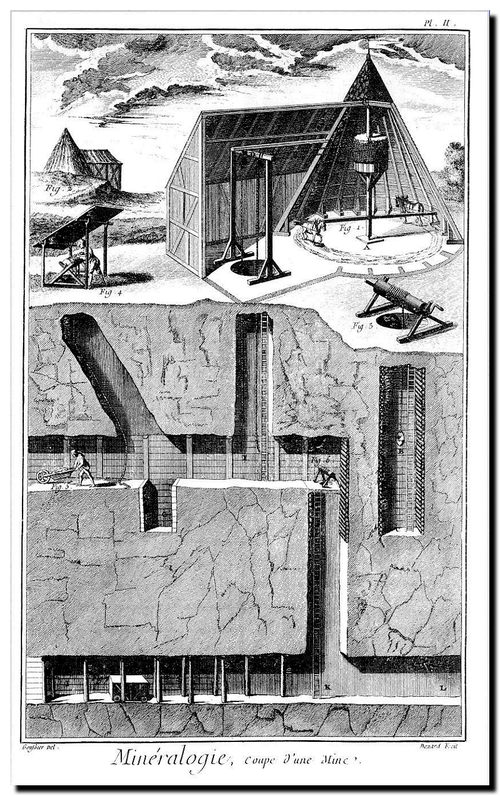

Partons vers le présent, deux siècles plus tard,

vers 1750 pour parcourir une autre somme, l'Encyclopédie, celle de

Diderot et d'Alembert, les deux principaux auteurs. Et disons le, une

grande déception. L'examen des 3192 planches montre en fait peu de

planches consacrées à notre thème, les mines. Et encore moins de

planches pour nous renseigner sur les transports. Nous avons seulement

déniché cette gravure. Le cheval, en surface, tourne dans son manège,

ce qui permet d'enrouler la corde qui va remonter le minerai. Mais pas

de détails de benne...Au dessous, dans la mine, la brouette est

similaire à celle de Munster, deux siècles plus tôt. Et tout en

bas, voilà notre chariot : très simplement représenté, trop simplement

figuré, un peu décevant ! Le dessinateur a vraiment dû

manquer de temps : l'intérieur du wagonnet n'est même pas évoqué,

un seul trait pourtant, et c'était bon ! Il doit bien transporter

le minerai ; alors comment va-t-il être remonté en surface ? Pas

de voies en planches pour faciliter le roulement, et arrivé en K, que

peut-il se passer ? Ce n'est pas le treuil, figure 6, qui va servir à

cette remontée ? Malgré tout le respect que nous avons bien sûr pour

Diderot et al, il faut bien constater que cette planche sensée nous

informer sur une coupe de mine, c'est son titre, est bien simple, pour

ne pas dire simpliste...Elle n'est pas très informative, mais elle

existe !

Partons vers le présent, deux siècles plus tard,

vers 1750 pour parcourir une autre somme, l'Encyclopédie, celle de

Diderot et d'Alembert, les deux principaux auteurs. Et disons le, une

grande déception. L'examen des 3192 planches montre en fait peu de

planches consacrées à notre thème, les mines. Et encore moins de

planches pour nous renseigner sur les transports. Nous avons seulement

déniché cette gravure. Le cheval, en surface, tourne dans son manège,

ce qui permet d'enrouler la corde qui va remonter le minerai. Mais pas

de détails de benne...Au dessous, dans la mine, la brouette est

similaire à celle de Munster, deux siècles plus tôt. Et tout en

bas, voilà notre chariot : très simplement représenté, trop simplement

figuré, un peu décevant ! Le dessinateur a vraiment dû

manquer de temps : l'intérieur du wagonnet n'est même pas évoqué,

un seul trait pourtant, et c'était bon ! Il doit bien transporter

le minerai ; alors comment va-t-il être remonté en surface ? Pas

de voies en planches pour faciliter le roulement, et arrivé en K, que

peut-il se passer ? Ce n'est pas le treuil, figure 6, qui va servir à

cette remontée ? Malgré tout le respect que nous avons bien sûr pour

Diderot et al, il faut bien constater que cette planche sensée nous

informer sur une coupe de mine, c'est son titre, est bien simple, pour

ne pas dire simpliste...Elle n'est pas très informative, mais elle

existe !

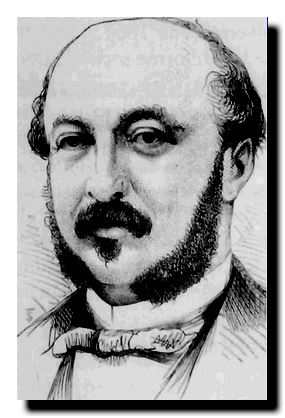

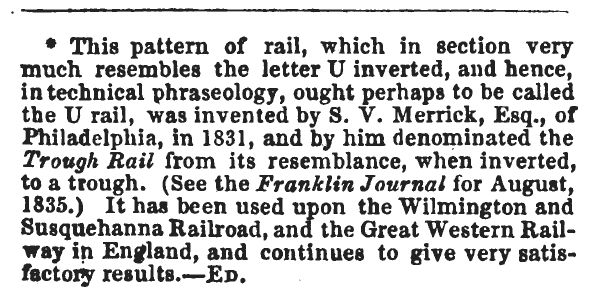

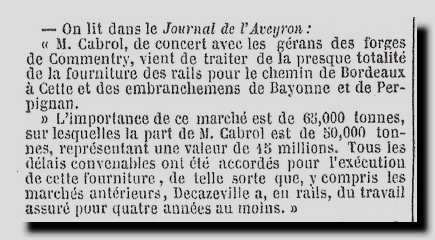

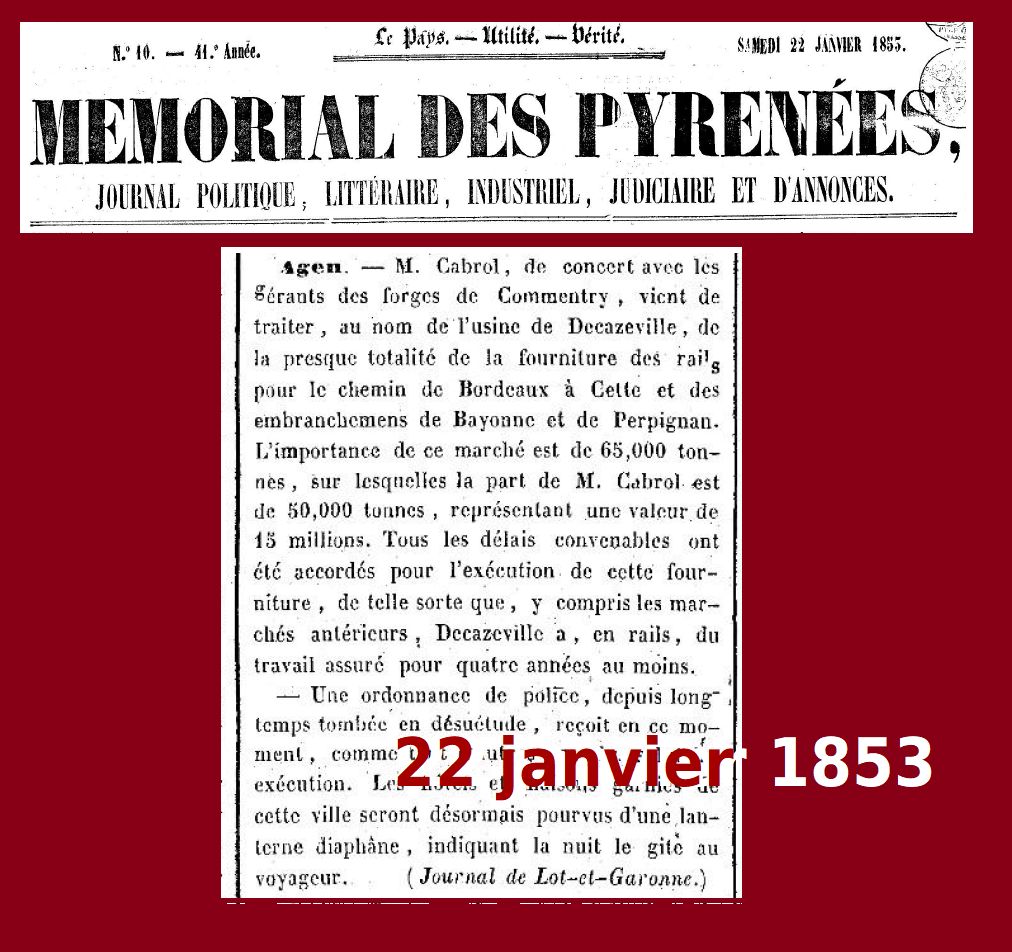

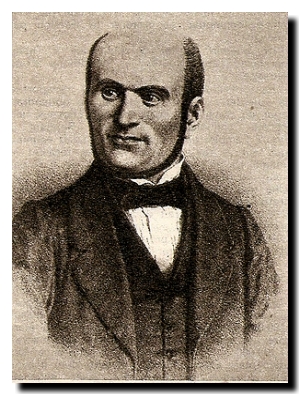

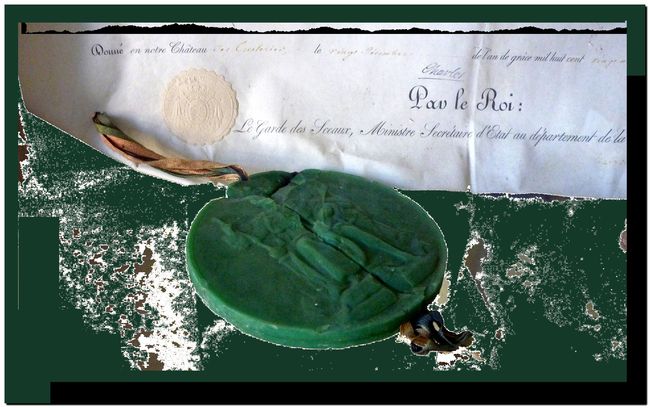

François Gracchus

Cabrol, est né à Rodez le 17 février 1793. Une rue, bien

modeste, rappelle son nom aux passants ruthénois. Polytechnicien,

promotion 1810, il sera artilleur, lieutenant puis capitaine. Il aura

par exemple au cours de sa carrière militaire, que nous ne

développerons pas ici, connu Waterloo et la guerre d'Espagne...

François Gracchus

Cabrol, est né à Rodez le 17 février 1793. Une rue, bien

modeste, rappelle son nom aux passants ruthénois. Polytechnicien,

promotion 1810, il sera artilleur, lieutenant puis capitaine. Il aura

par exemple au cours de sa carrière militaire, que nous ne

développerons pas ici, connu Waterloo et la guerre d'Espagne...

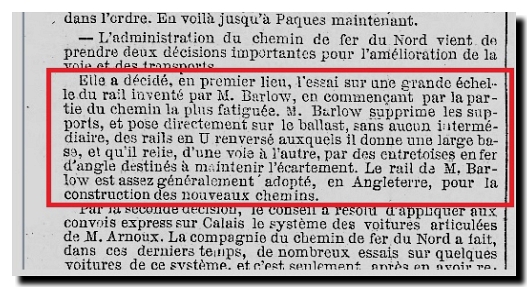

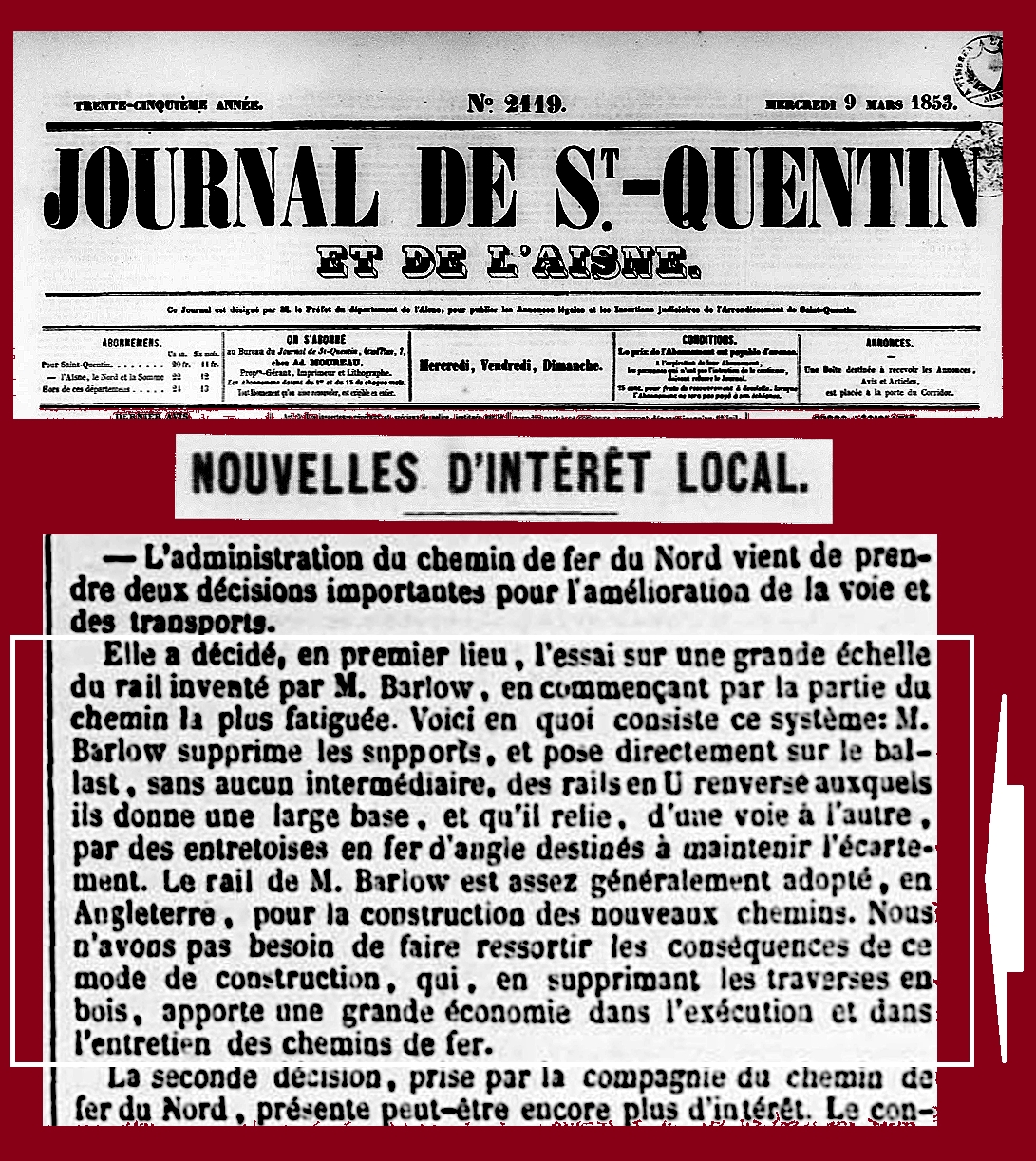

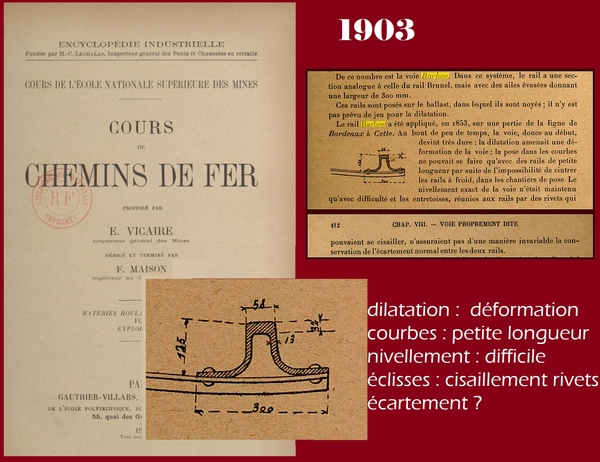

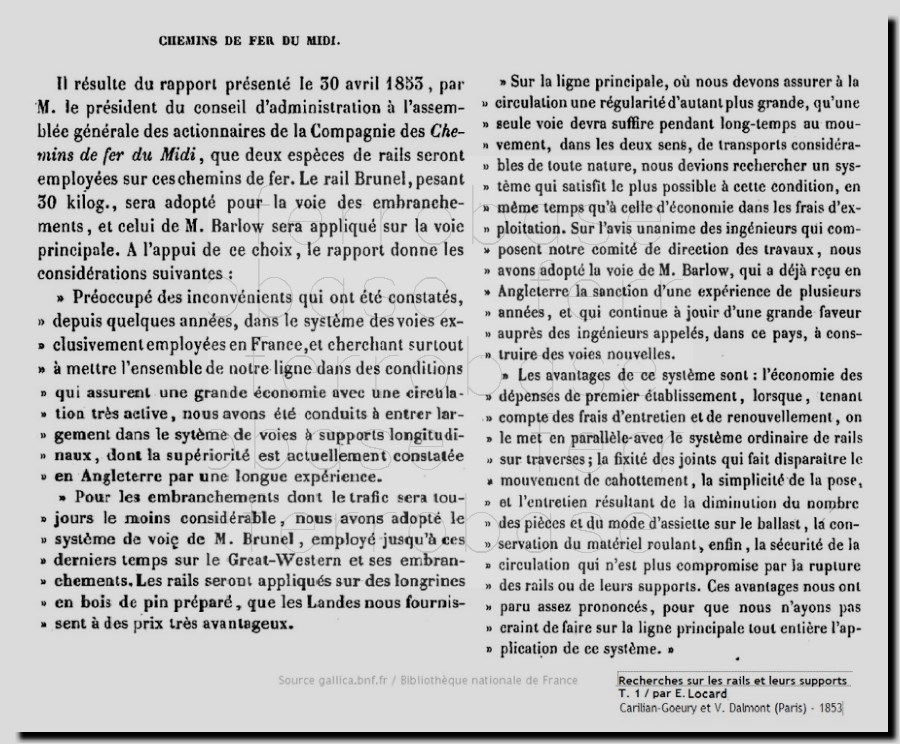

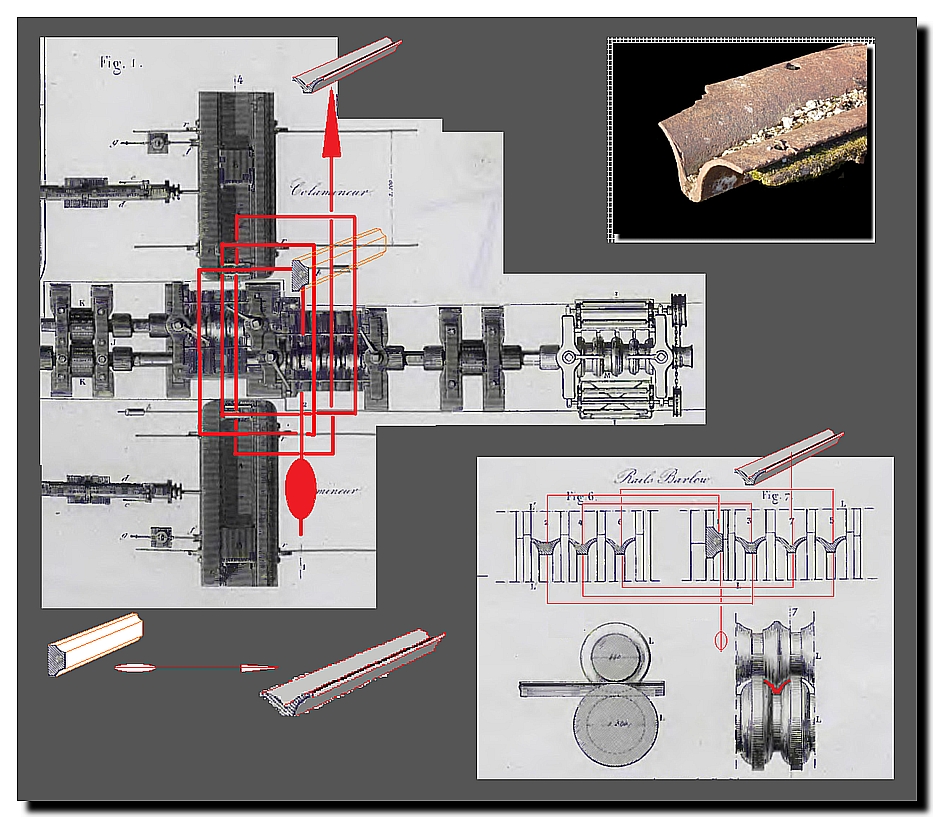

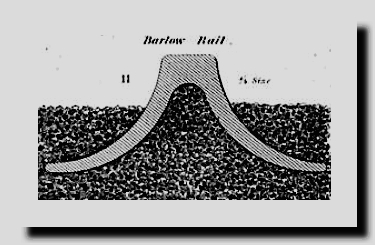

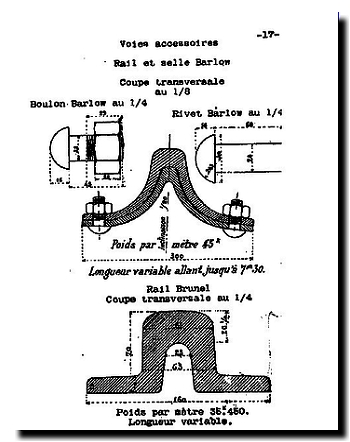

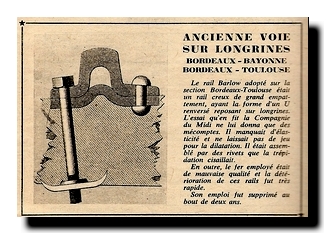

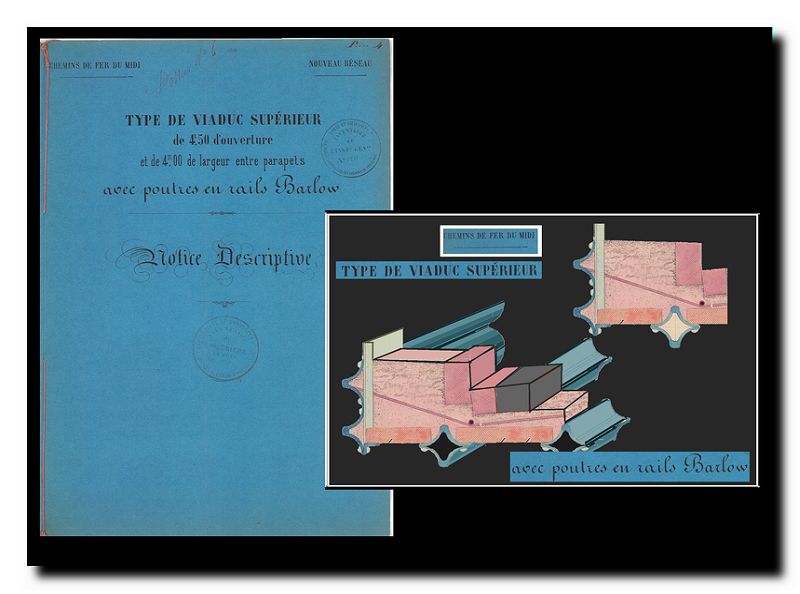

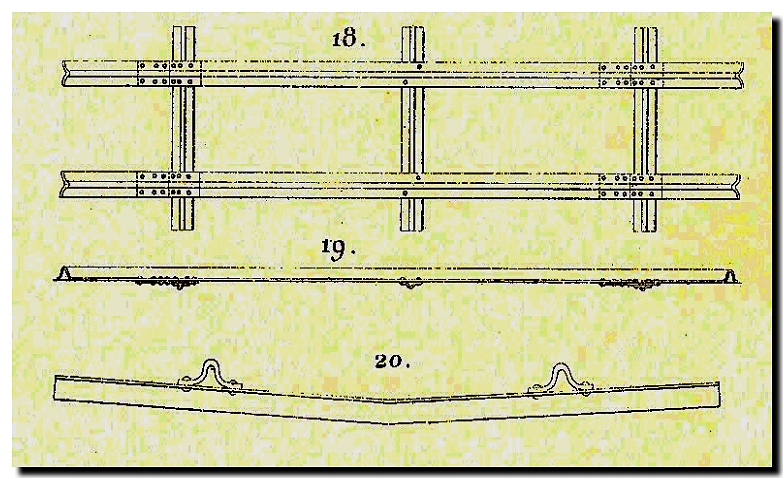

Avertissement

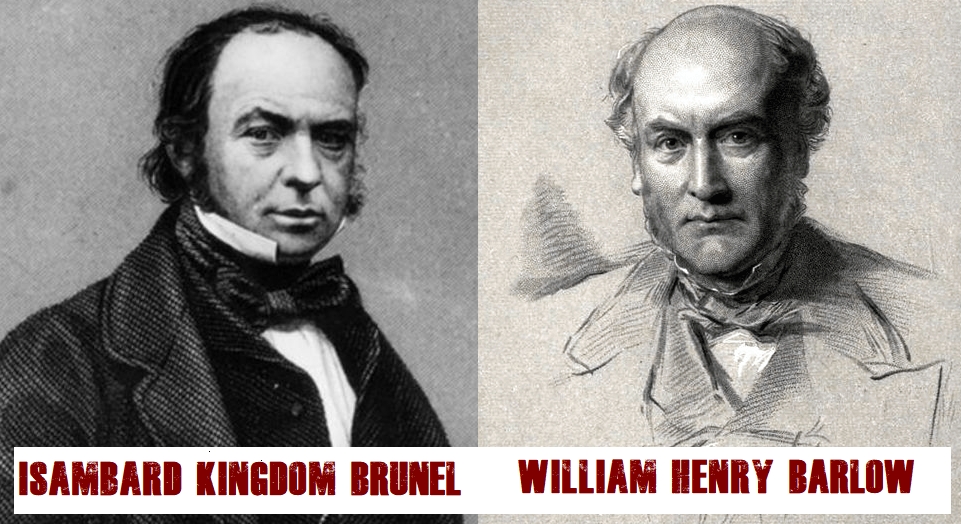

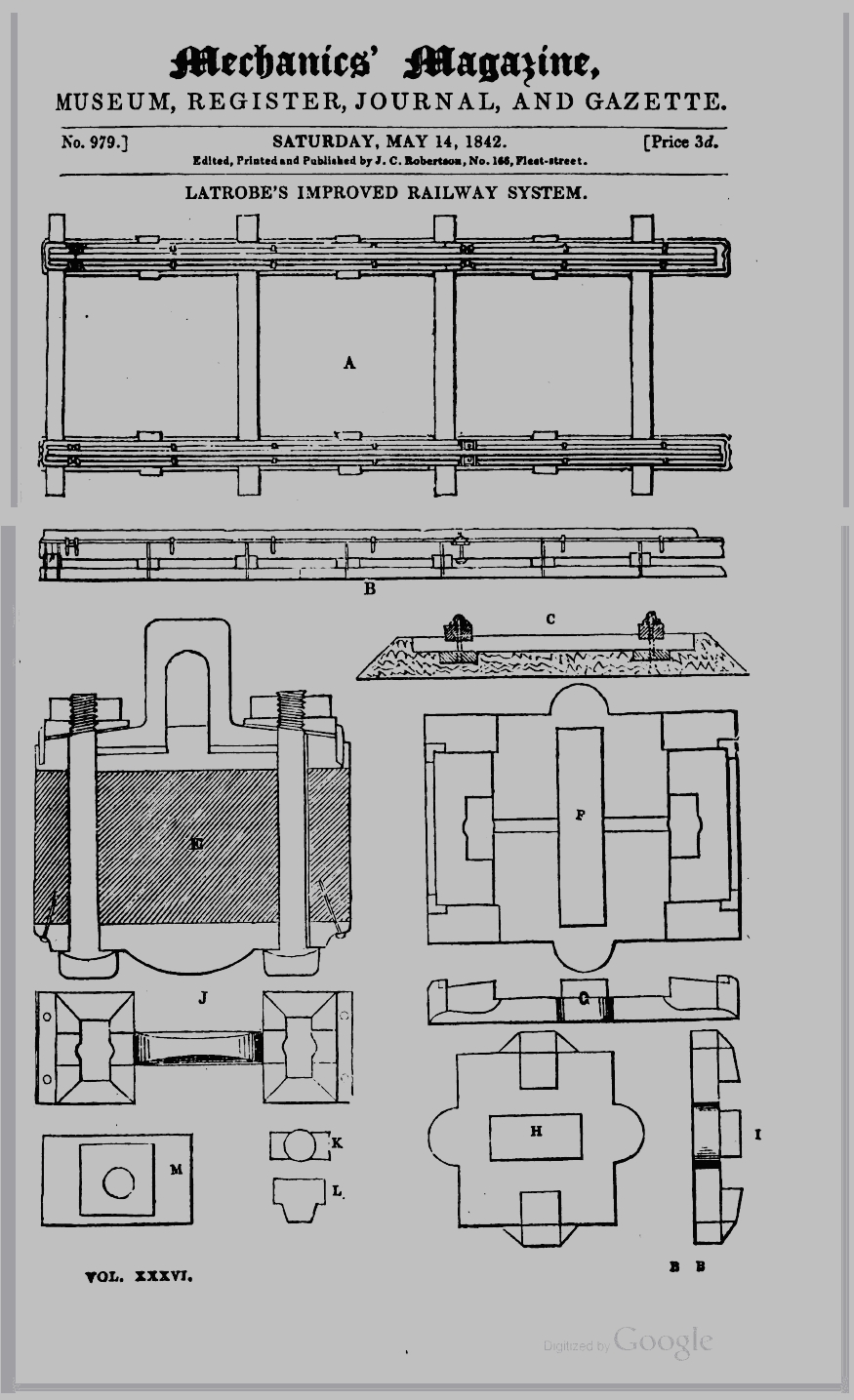

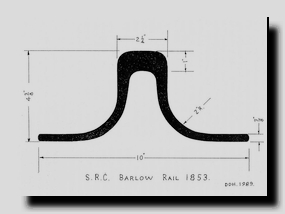

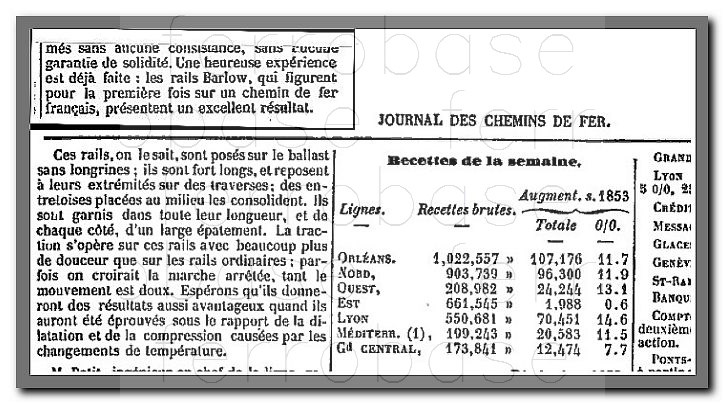

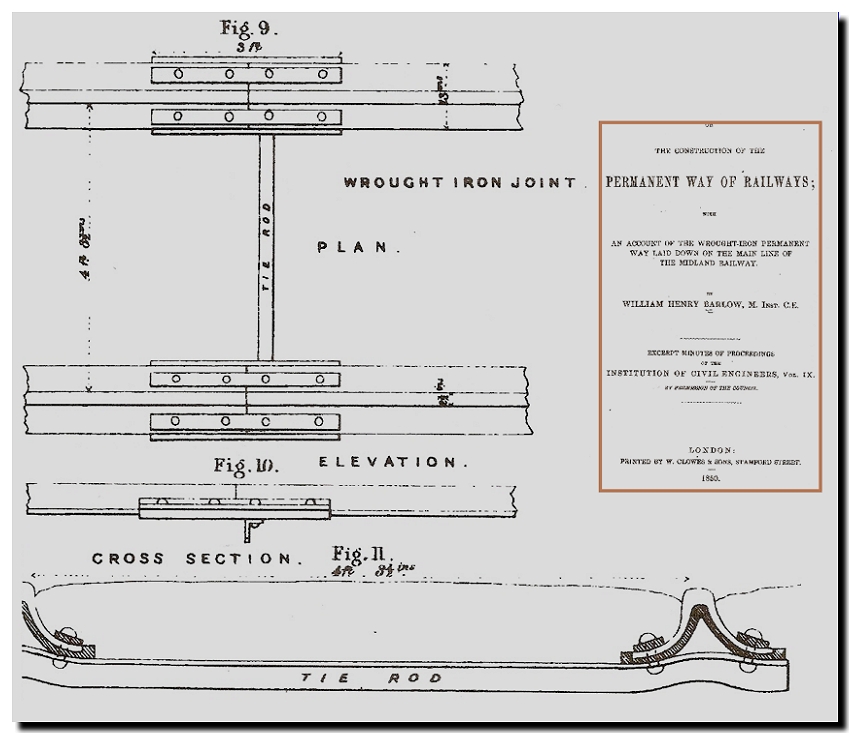

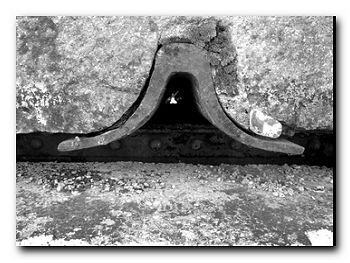

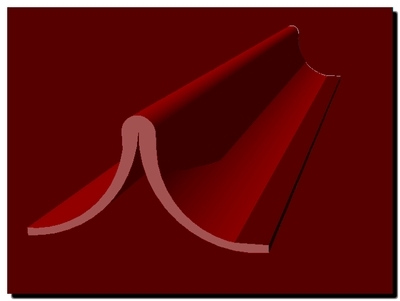

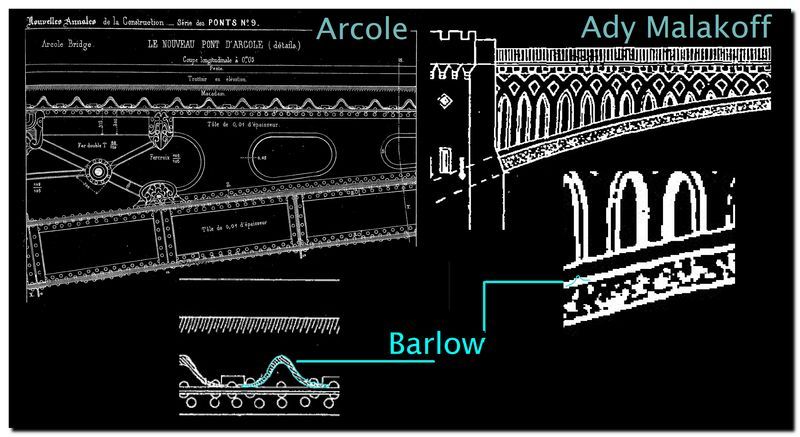

L'histoire que vous allez découvrir est remarquable et unique. Elle s'inscrit dans une parfaite logique, et dans la continuité d'essais, comme les traverses longitudinales à section triangulaire, celles de Reynolds, ou l'invention du rail Brunel. Le rail Barlow est une utopie devenue un temps réalité, mais qui n'aura pas de suite et ne connaîtra pas, hélas pour son inventeur, et accessoirement les forges de Decazeville, le succès attendu.

Son

auteur, William Barlow n'est pas un doux rêveur. Ingénieur reconnu en

Grande-Bretagne, il a réalisé des ouvrages importants, comme la gare de

Saint-Pancras. Pour ce qui nous importe, son fameux rail, il est

essentiel de comprendre tout de suite le but poursuivi : se passer des

traverses dans l'établissement de la voie. Mais attention ! Le mot

traverse représente ici, c'est essentiel de le comprendre, les traverses longitudinales

utilisées alors en 1850, qui avaient pris la place des appuis

historiques en pierre. Il ne s'agit en aucun cas des traverses telles

que nous les connaissons aujourd'hui, perpendiculaires à la voie et aux

rails. La confusion serait très malvenue ! Il n'y a pas dans le

vocabulaire technique un mot unique pour définir ces traverses

longitudinales, sur lesquelles les rails reposaient… Le renvoi plus bas au

livre de Andrew DOW, consacré au sujet ne permet aucun doute :

traverse peut donc indistinctement (en français comme en grand-breton…)

renvoyer à des éléments longitudinaux, longitudinal sleeper, ou

transversaux, transversal sleeper, pour le maintien de l'écartement des

rails, élément évidemment essentiel de sécurité. Barlow avait prévu

pour cette fonction, vous allez le découvrir, tous les

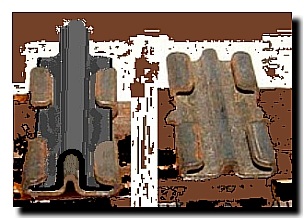

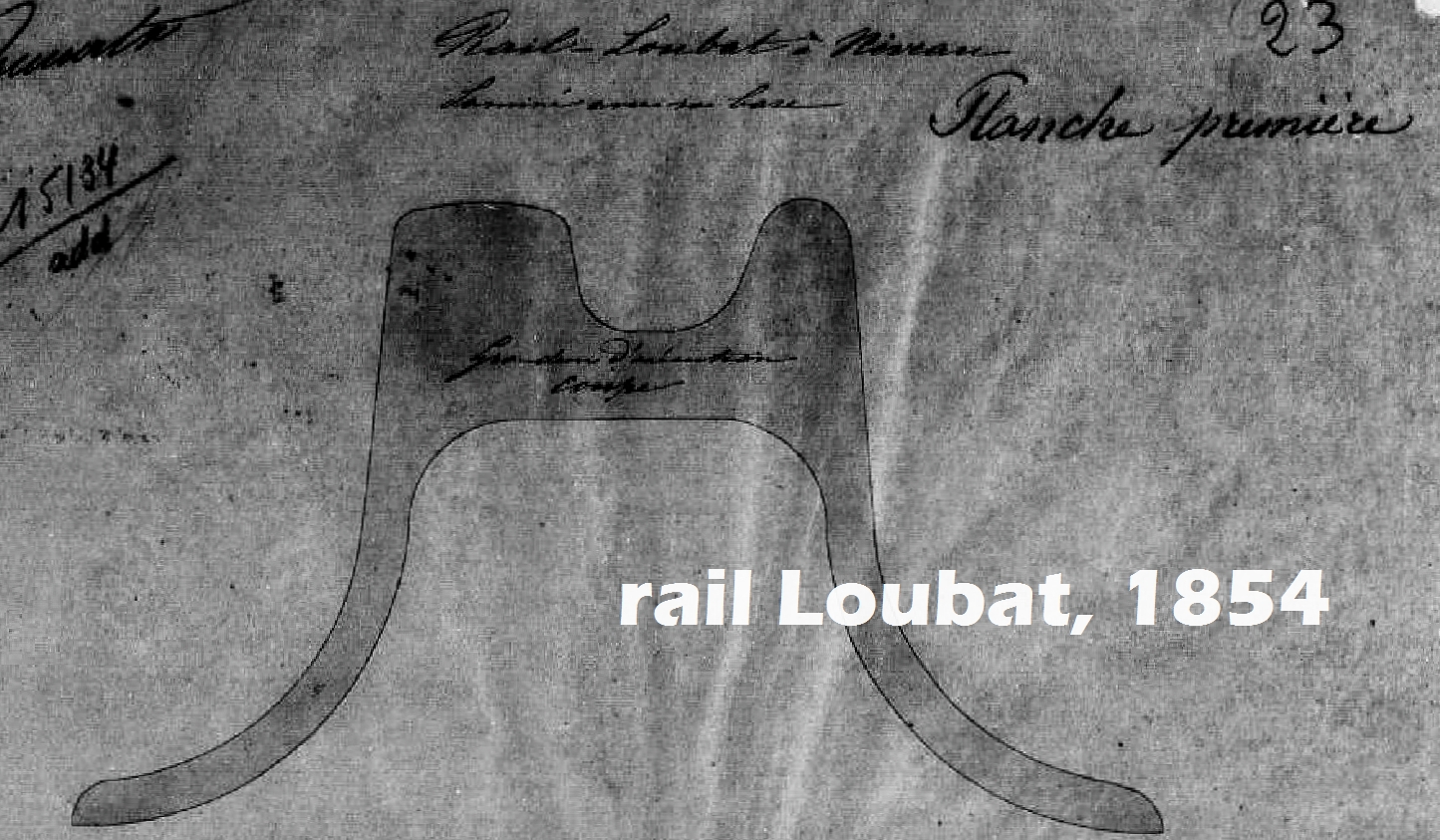

Et si c'était lui ? L'habitude, et

sans doute un chauvinisme européen compréhensible, attribuent à Brunel

et Barlow l'invention d'un rail très particulier. Pour la solution

Barlow, ce rail en U inversé économisait la mise en place de longrines

(longitudinales) sous le rail, mis en place donc directement sur le

ballast. Les brevets sont pris en 1849-1850.

Et si c'était lui ? L'habitude, et

sans doute un chauvinisme européen compréhensible, attribuent à Brunel

et Barlow l'invention d'un rail très particulier. Pour la solution

Barlow, ce rail en U inversé économisait la mise en place de longrines

(longitudinales) sous le rail, mis en place donc directement sur le

ballast. Les brevets sont pris en 1849-1850.

clic pour

agrandir

clic pour

agrandir

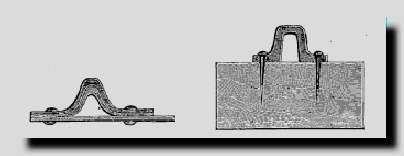

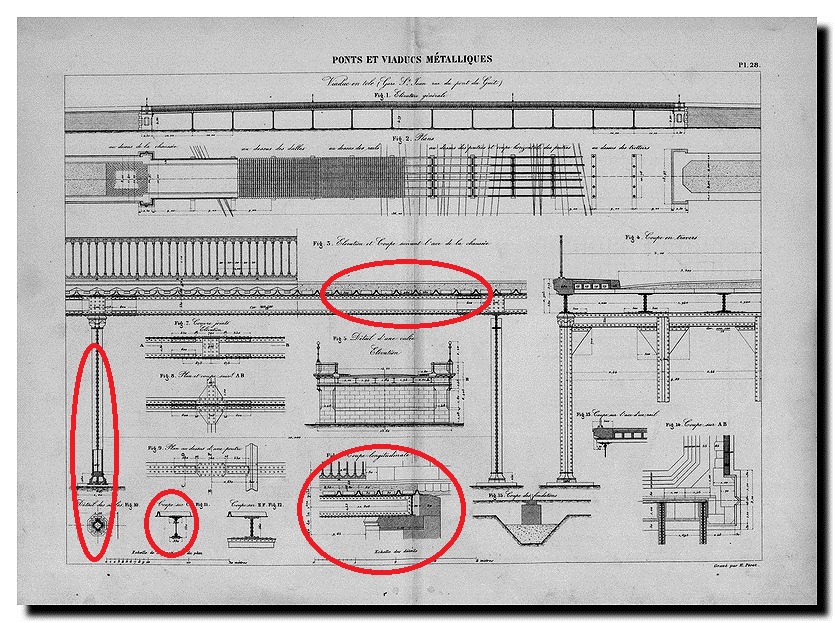

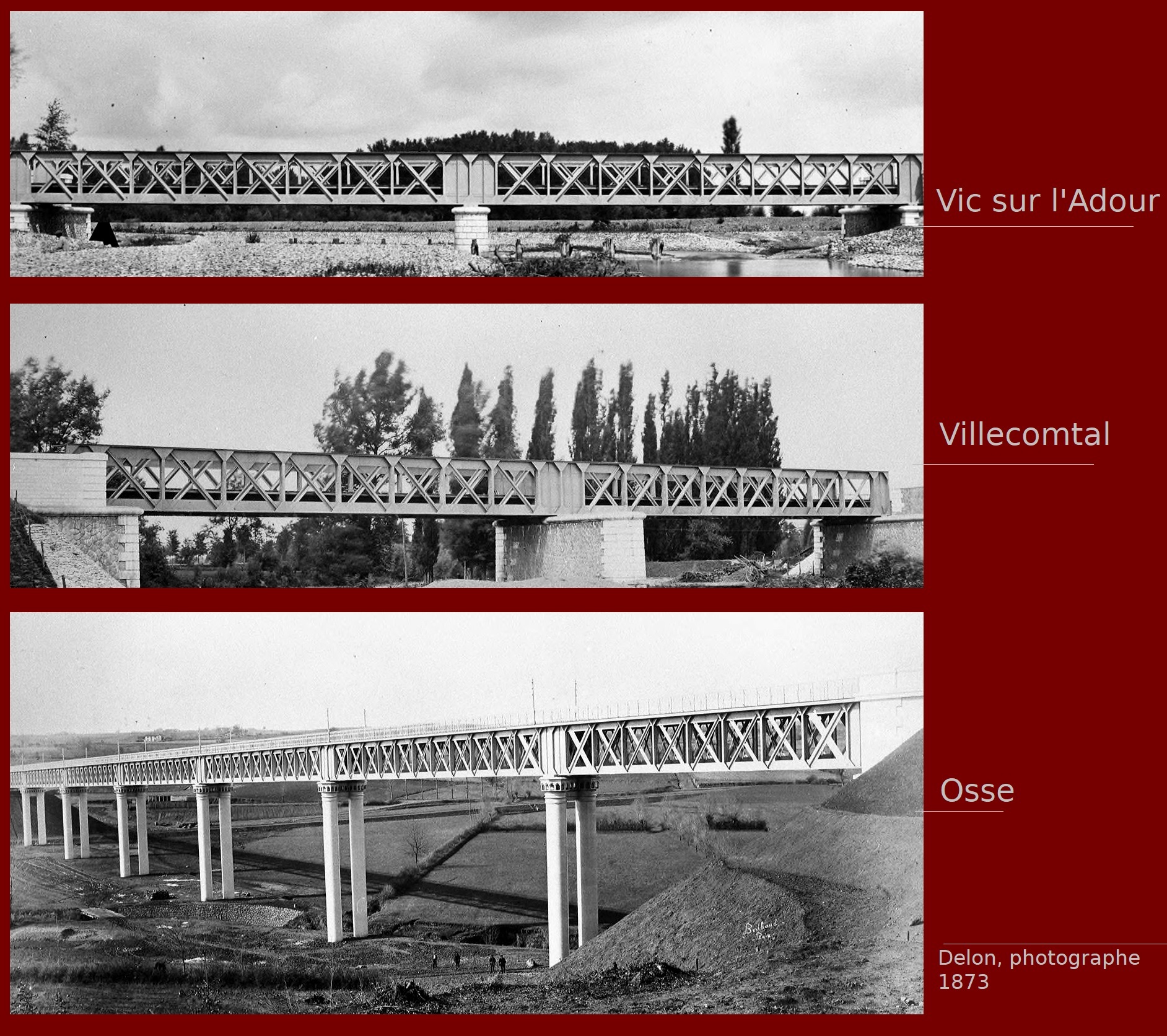

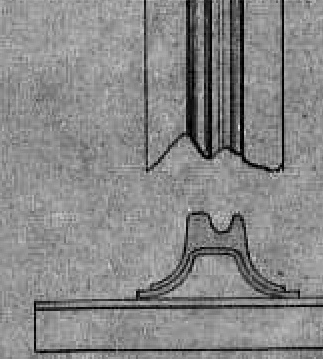

Parmi des solutions de voies sans traverses, deux sont

développées avec quelque succès, et ailleurs que dans la

France de 1850 : la voie Brunel et la voie Barlow,

Parmi des solutions de voies sans traverses, deux sont

développées avec quelque succès, et ailleurs que dans la

France de 1850 : la voie Brunel et la voie Barlow,

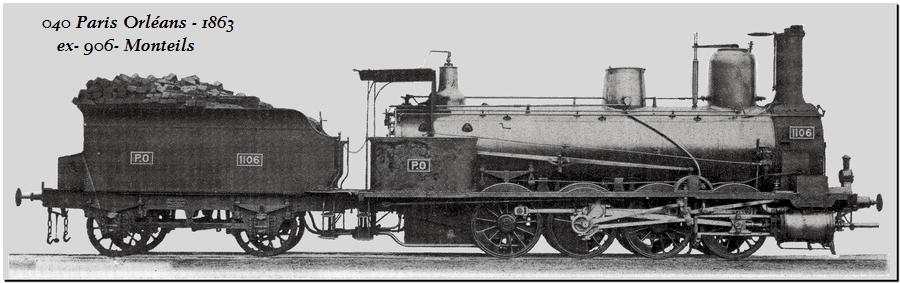

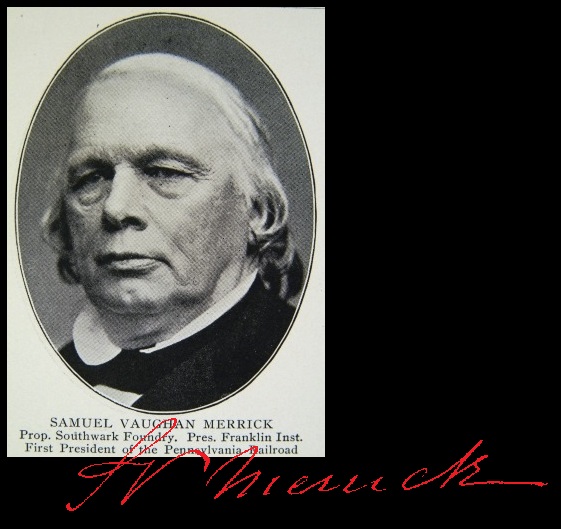

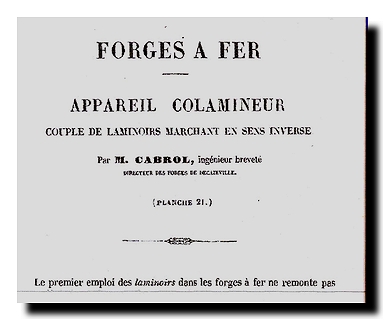

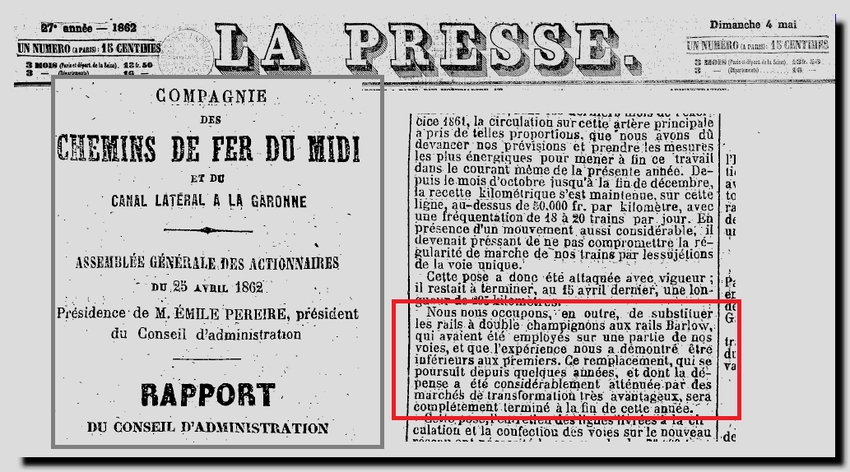

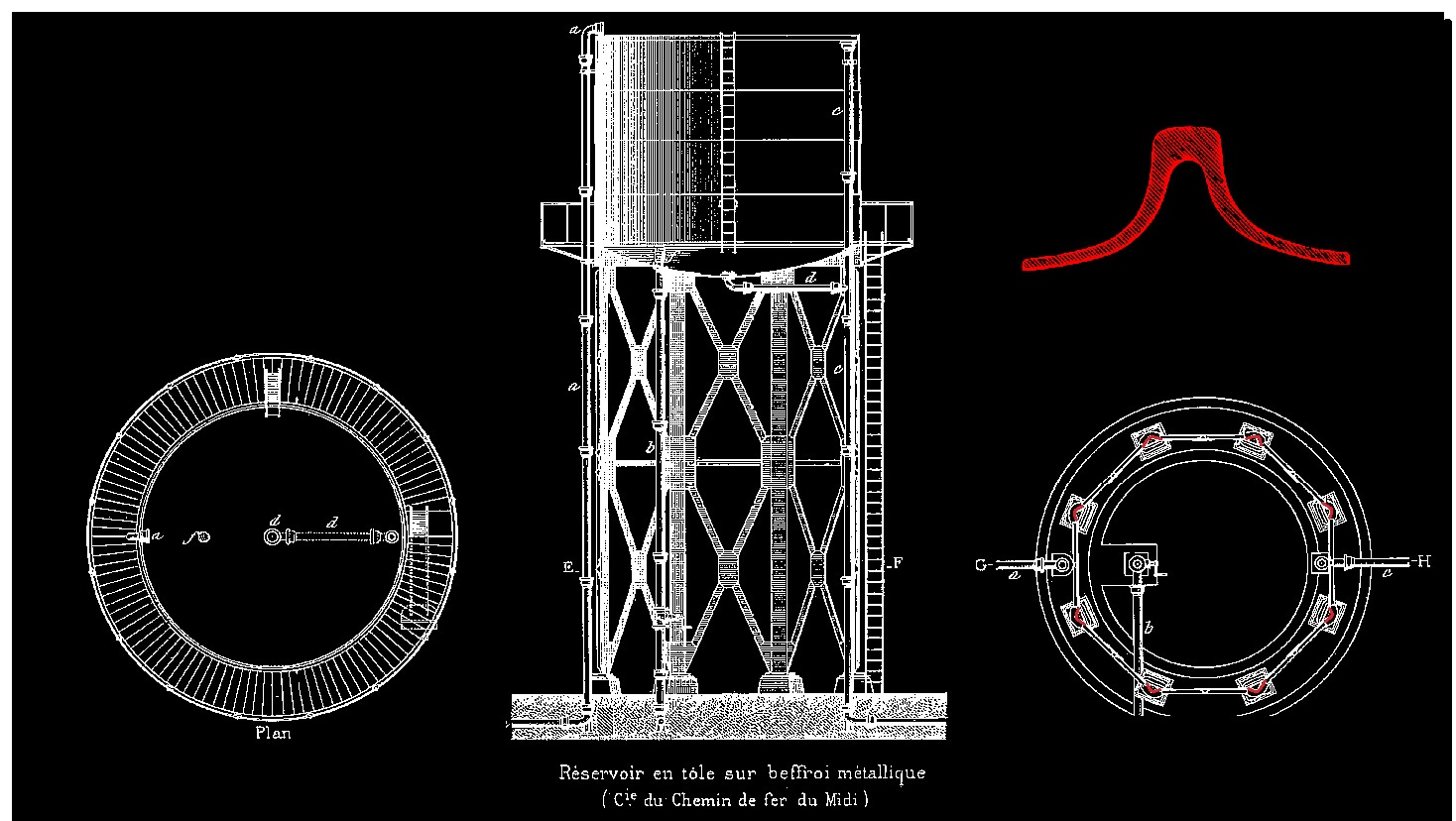

Ce

marché connut quelques difficultés. Si le Midi s'était en effet

adressé directement aux anglais, elle aurait eu des rails percés

à mettre en place. Ceux de Decazeville ne l'étaient pas, et la

difficulté pour le Midi était trop importante. Elle mit en cause

la qualité des premières livraisons et voulut annuler le marché.

Un compromis permis à Decazeville de garder la production, en

partie reconvertie en rails à double champignon, le Midi ayant très

rapidement abandonné le Barlow...La production locale de rails,

Barlow et autres, atteint un sommet avec 16 304 tonnes en 1856, année

faste, et... 2066 tonnes deux ans plus tard ! Le Midi est

servi et le Paris Orléans fait faire les siens à Aubin, c'est à dire

chez lui ! Les deux débouchés principaux de Decazeville

disparaissent. Cet épisode qui fut intense, mais très bref, n'a

donc pas satisfait tous les espoirs que Cabrol avait sûrement placés

dans ce train Barlow.

Ce

marché connut quelques difficultés. Si le Midi s'était en effet

adressé directement aux anglais, elle aurait eu des rails percés

à mettre en place. Ceux de Decazeville ne l'étaient pas, et la

difficulté pour le Midi était trop importante. Elle mit en cause

la qualité des premières livraisons et voulut annuler le marché.

Un compromis permis à Decazeville de garder la production, en

partie reconvertie en rails à double champignon, le Midi ayant très

rapidement abandonné le Barlow...La production locale de rails,

Barlow et autres, atteint un sommet avec 16 304 tonnes en 1856, année

faste, et... 2066 tonnes deux ans plus tard ! Le Midi est

servi et le Paris Orléans fait faire les siens à Aubin, c'est à dire

chez lui ! Les deux débouchés principaux de Decazeville

disparaissent. Cet épisode qui fut intense, mais très bref, n'a

donc pas satisfait tous les espoirs que Cabrol avait sûrement placés

dans ce train Barlow.

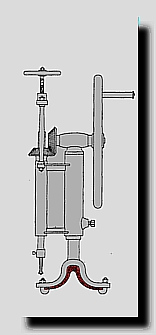

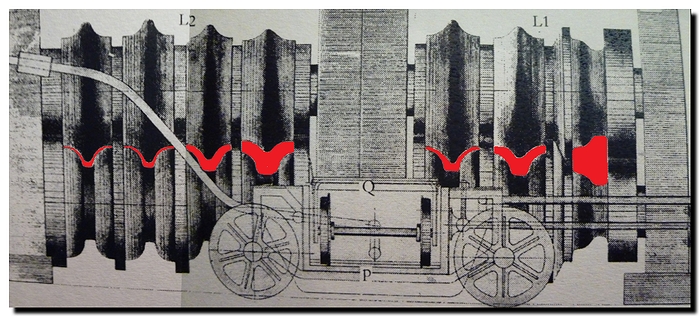

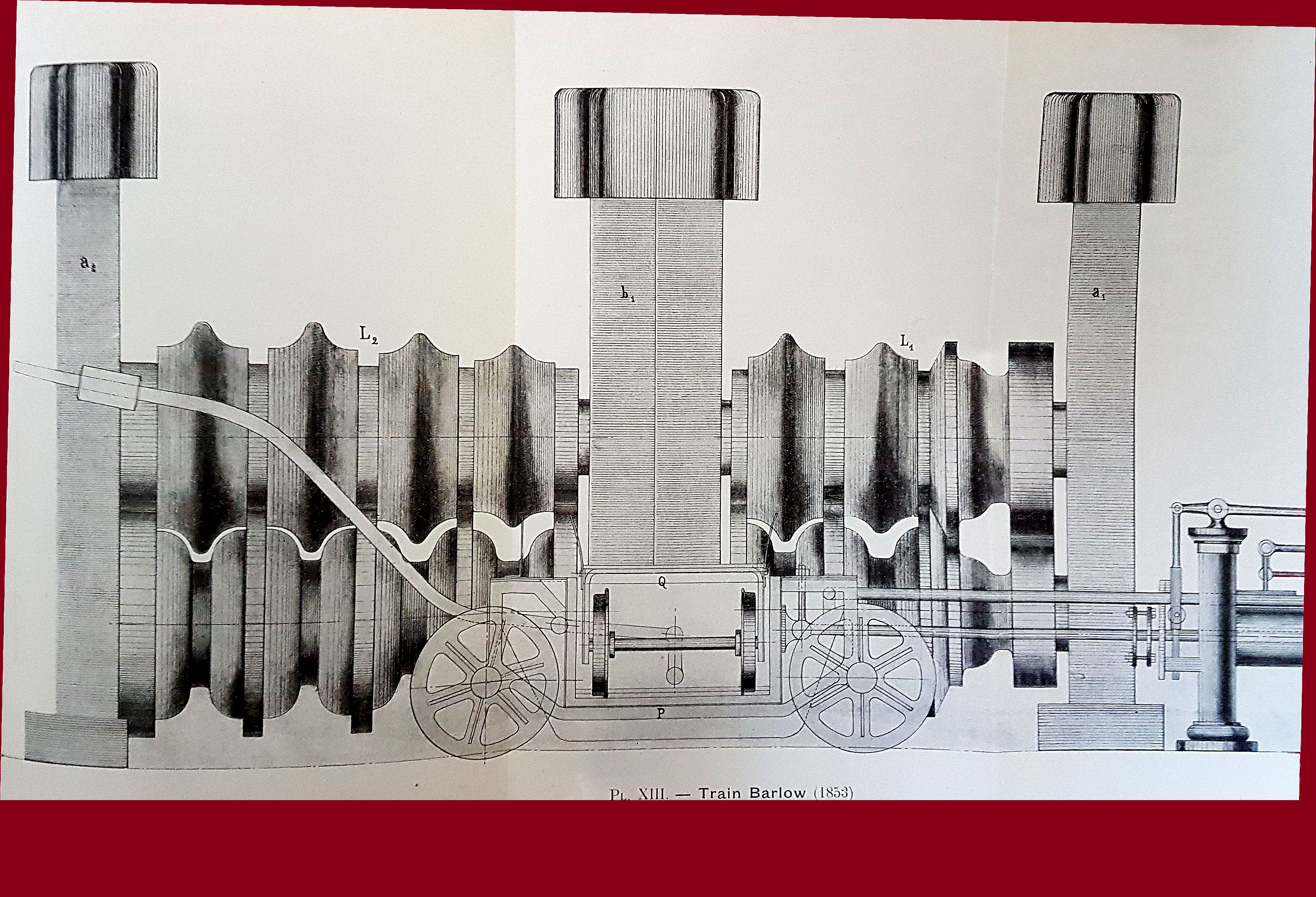

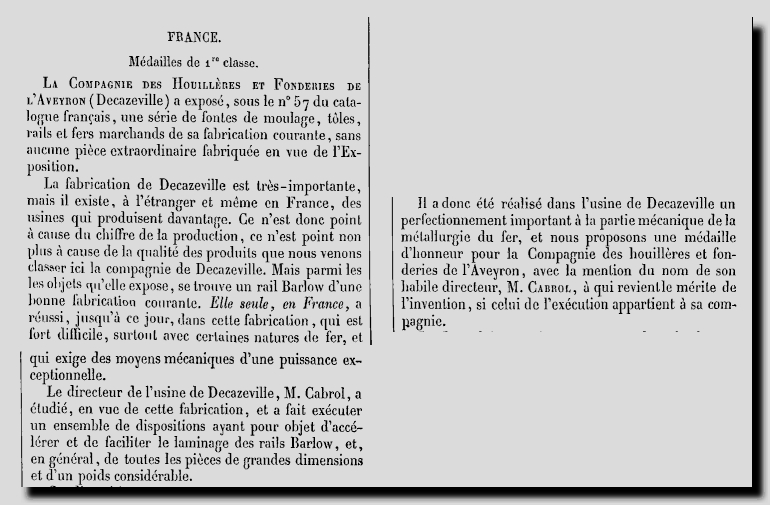

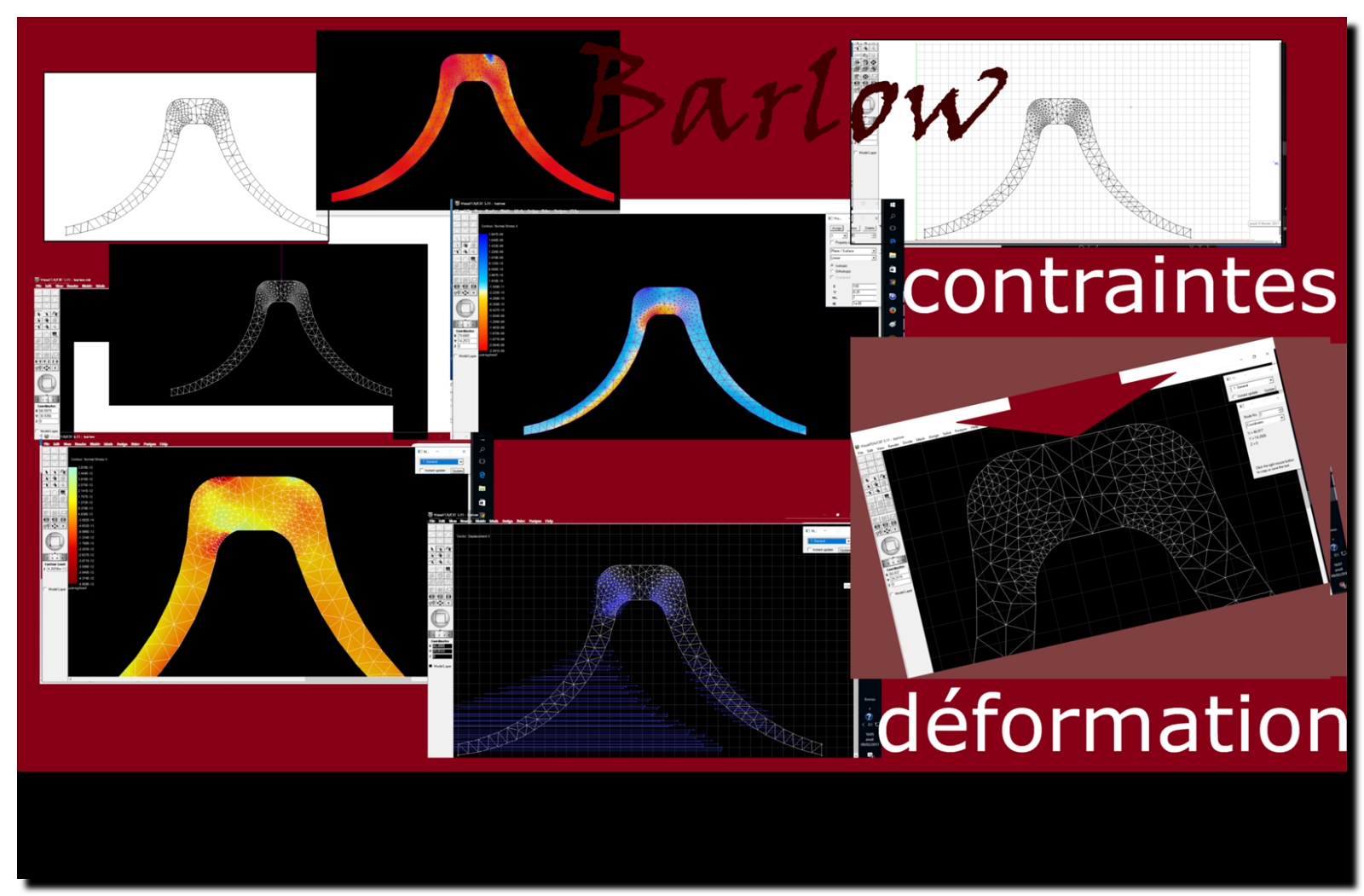

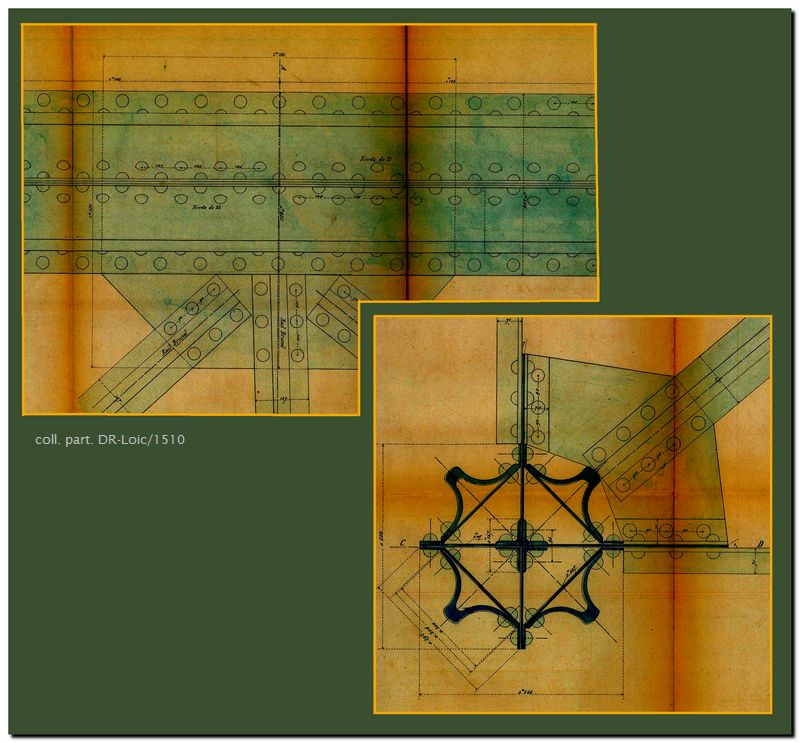

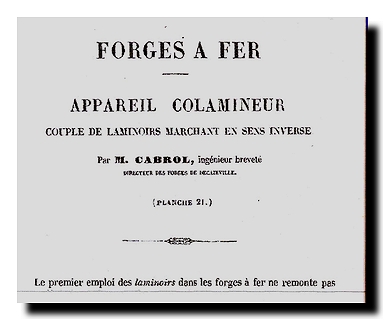

L'amélioration de

l'usine pour réaliser les rails Barlow a amené Armengaud Aîné à publier

un article dans sa Publication

Industrielle des machines

outils et appareils (tome 10, texte, p. 291 et suivantes,

et tome 10 planche 21, Europeana par exemple), en 1857.

L'amélioration de

l'usine pour réaliser les rails Barlow a amené Armengaud Aîné à publier

un article dans sa Publication

Industrielle des machines

outils et appareils (tome 10, texte, p. 291 et suivantes,

et tome 10 planche 21, Europeana par exemple), en 1857.

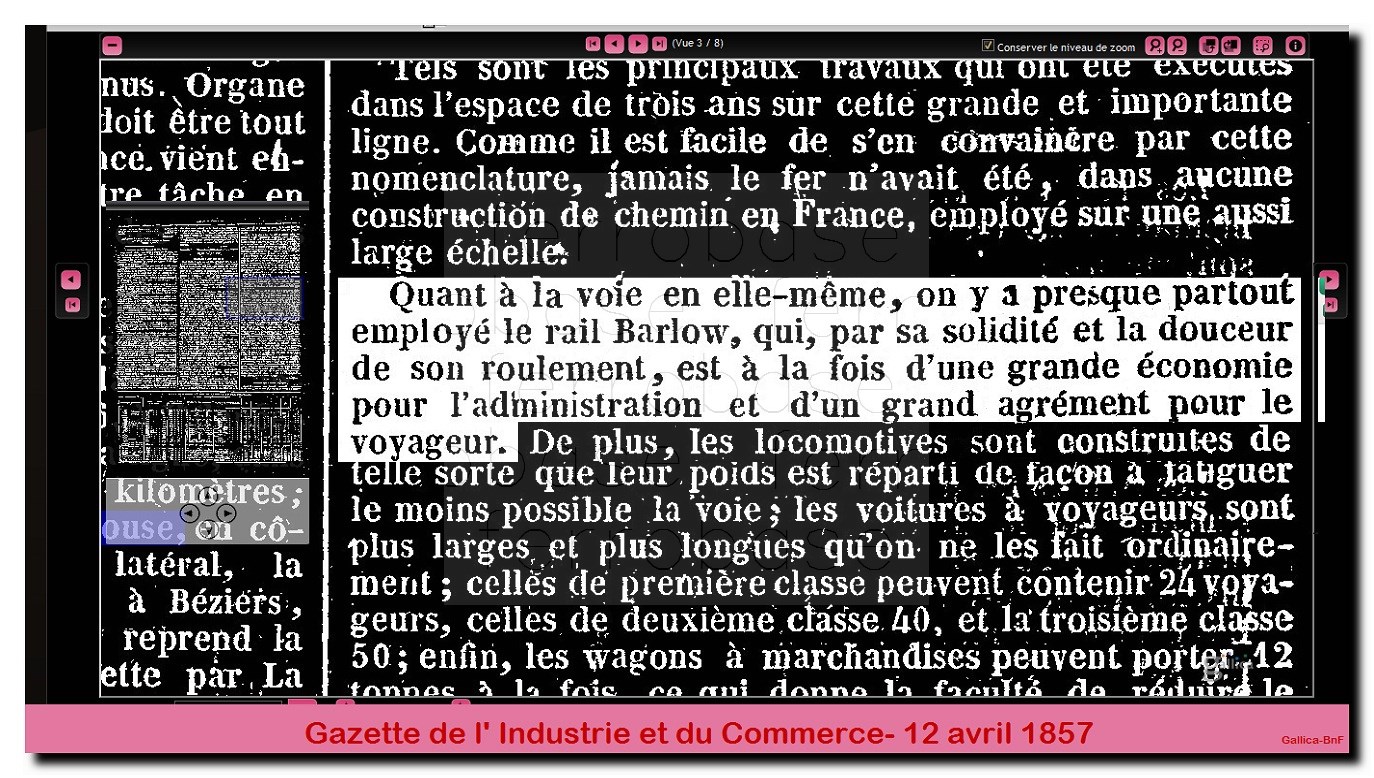

Cet article dont l'auteur affiché est F. Cabrol, est une présentation du train de laminoirs mis en place spécialement à Decazeville pour les rails. Armengaud et Cabrol décrivent les éléments de la machine dont l'originalité, et nouveauté, réside dans le couple de laminoirs marchant en sens inverse : le travail et la fatigue des lamineurs pour diriger les barres à laminer est moindre. François Cabrol a également mis en en place ce qu'il appelle des colamineurs. Il s'agit de deux caisses mobiles sur rails et comportant à l'intérieur un autre chariot mobile sur lequel le rail en formation d'étirage est conduit. Le déplacement et les efforts de manutention sont considérablement réduits et le temps de fabrication très court, pour ne pas laisser la barre se refroidir durant les sept opérations successives de va et vient de laminage. L'amélioration est l'objet d'un brevet de Cabrol. La très belle planche 21 du tome 10 de planches illustre l'ensemble de l'installation. Nous avons souligné en rouge les sept passes successives de laminage qui aboutissent au rail Barlow, le rail en formation étant conduit aux cannelures par le mouvement des caisses. Deux pistons permettent de déplacer rapidement les colamineurs. Il est possible donc pour le lamineur de manipuler des pièces lourdes. " C'est ainsi, dit M. Cabrol, qu'à Decazeville, au moyen du colamineur, le laminage des rails Barlow, qui présente, comme on sait, de si grandes difficultés, est devenu l'opération la plus facile et la plus courante ". Deux ouvriers lamineurs, un sur chaque caisse, et un enfant ( ! ) s'emploient à cette fabrication. Les colamineurs ont amené une économie importante de main d'oeuvre.

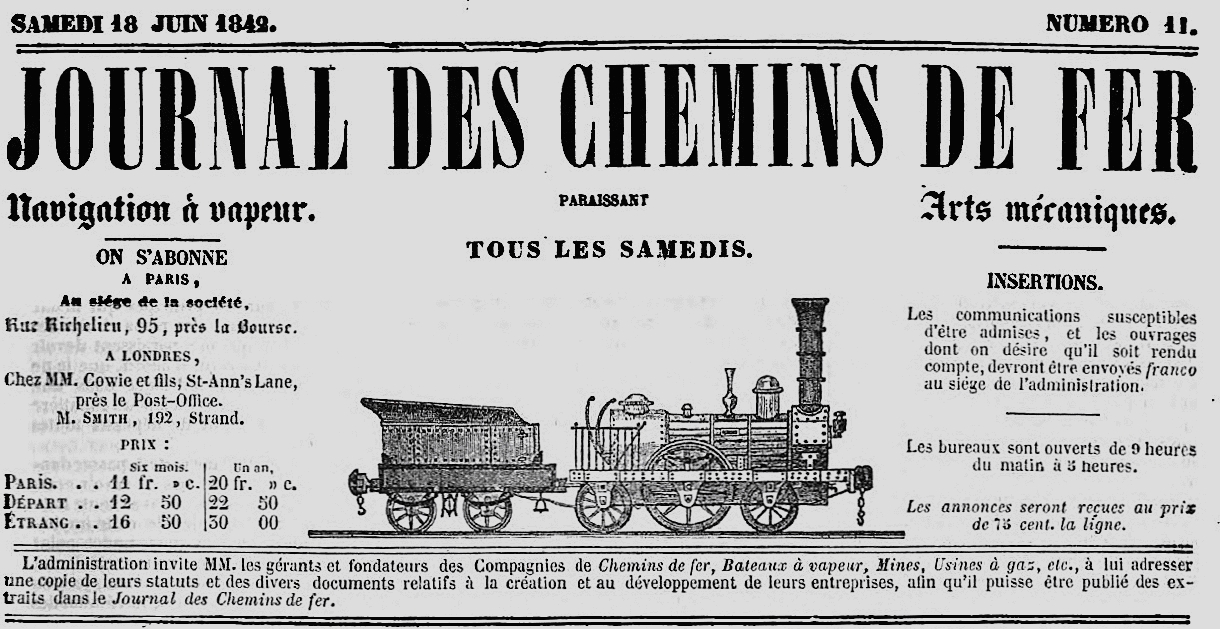

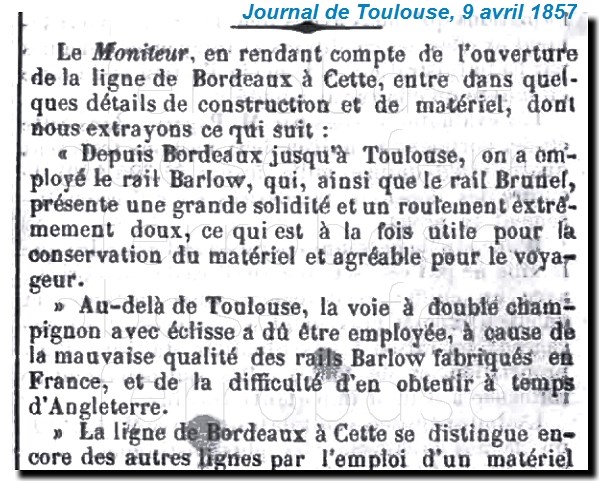

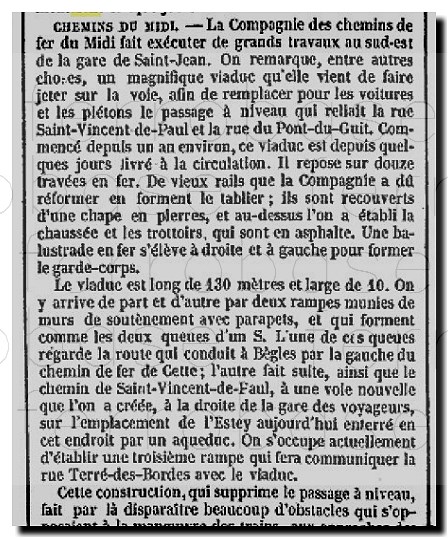

La

Gazette de l'Industrie et du Commerce rend compte dans son

édition du dimanche 12 avril 1857 de l'inauguration de la ligne

Bordeaux Sète. En gare de Toulouse, le jeudi 2 avril, deux trains

se sont rencontrés, venant des extrémités de la ligne. H. Larivière

signe un article à la gloire du fer dans le chemin de fer, en donnant

par exemple les tonnages employés en kg, ce qui évidemment permet

d'écrire quelques nombres impressionnants. Moins anecdotique, il

précise également l'utilisation du rail Barlow.

La

Gazette de l'Industrie et du Commerce rend compte dans son

édition du dimanche 12 avril 1857 de l'inauguration de la ligne

Bordeaux Sète. En gare de Toulouse, le jeudi 2 avril, deux trains

se sont rencontrés, venant des extrémités de la ligne. H. Larivière

signe un article à la gloire du fer dans le chemin de fer, en donnant

par exemple les tonnages employés en kg, ce qui évidemment permet

d'écrire quelques nombres impressionnants. Moins anecdotique, il

précise également l'utilisation du rail Barlow.  < clic

< clic

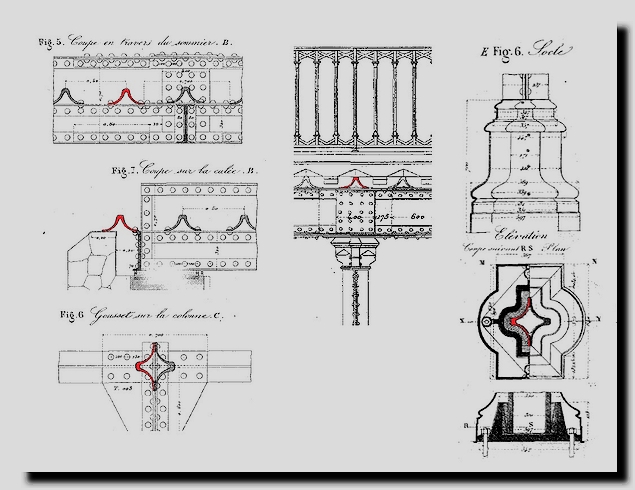

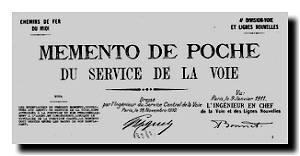

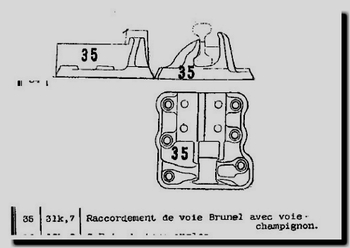

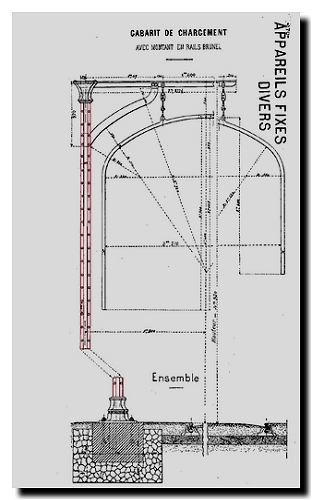

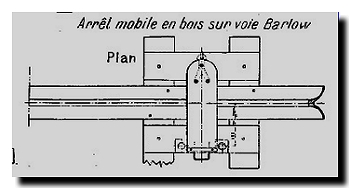

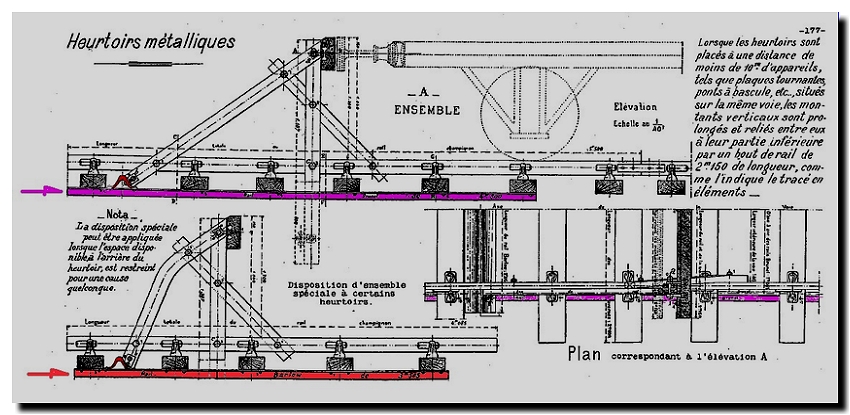

La

compagnie du Midi, en retirant les Barlow de ses voies n'a

pas pour autant totalement éliminé ces rails de ses paysages. Le Mémento de poche du Service de la voie,

dans son édition de 1911, ( Gallica BnF), les mentionne à plusieurs

reprises. Il s'agit par exemple de pièces spéciales de raccord Brunel

Vignole, le coussinet n° 35 de la nomenclature, ou le dispositif

d'arrêt sur voies Barlow. Il devait donc en exister en place, des voies

Barlow de débord. Le Midi a également prévu une utilisation

particulière pour les structures d'un gabarit, ou comme éléments

intégrés dans les structures des heurtoirs. Dans ce dernier cas, on

peut trouver réunis Brunel et Barlow dans le même appareil :

couleur rouge ici pour Barlow, et violette pour Brunel. En 2010, il

doit sûrement exister de tels heurtoirs dans les emprises... Les

illustrations suivantes montrent bien la présence opérationnelle des

rails ; les dimensions et caractéristiques sont données, y

compris les valeurs du I et du I/v, bien utiles aux projeteurs et

calculateurs !

La

compagnie du Midi, en retirant les Barlow de ses voies n'a

pas pour autant totalement éliminé ces rails de ses paysages. Le Mémento de poche du Service de la voie,

dans son édition de 1911, ( Gallica BnF), les mentionne à plusieurs

reprises. Il s'agit par exemple de pièces spéciales de raccord Brunel

Vignole, le coussinet n° 35 de la nomenclature, ou le dispositif

d'arrêt sur voies Barlow. Il devait donc en exister en place, des voies

Barlow de débord. Le Midi a également prévu une utilisation

particulière pour les structures d'un gabarit, ou comme éléments

intégrés dans les structures des heurtoirs. Dans ce dernier cas, on

peut trouver réunis Brunel et Barlow dans le même appareil :

couleur rouge ici pour Barlow, et violette pour Brunel. En 2010, il

doit sûrement exister de tels heurtoirs dans les emprises... Les

illustrations suivantes montrent bien la présence opérationnelle des

rails ; les dimensions et caractéristiques sont données, y

compris les valeurs du I et du I/v, bien utiles aux projeteurs et

calculateurs !

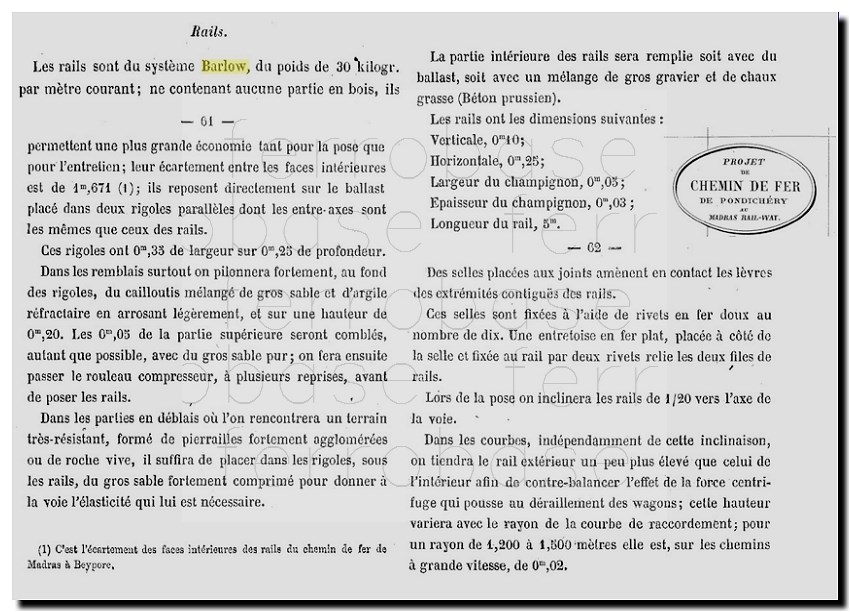

Les rails Barlow se sont installés en de nombreux pays, ou très exactement, auraient pu s’installer. Anglais et Français, qui les fabriquaient, les avaient dans leurs cartons lors de projets dans des contrées lointaines. En Inde par exemple. On connaît bien l’histoire des uns et des autres dans ce pays : la France y eut des comptoirs et territoires comme Pondichéry. En 1864, face à l’avancée des travaux d’infrastructures anglais, il était temps de réagir. Plusieurs projets de voies ferrées n’avaient pas connu de succès. Un nouveau projet est proposé. Il occupe les 114 pages d’une notice, Observations sur la priorité à accorder à Pondichéry pour l’établissement d’un chemin de fer, publiée par la Revue du Monde Colonial, à Paris ( lisible sur Gallica BnF). C’est une proposition calquée sur les « Light Railways » anglais, et ici baptisée « Chemin de fer de 2ème ordre » (sic ! ). L’auteur du projet, Ch. Ducos de la Haille détaille les données techniques que nous ne reprendrons pas. Sur les 170 km de ce projet en quatre sections, de Pondichéry à Samulputty, projet présenté dans une carte, le rail Barlow est à l’honneur. Il est très instructif de retenir le passage suivant qui décrit les dispositions constructives de la voie. Une analyse estimative figure également dans la brochure. A notre connaissance, ce projet, portant le n°1, n’a pas connu de suite. C’est en 1879 que la voie (normale ? ) reliera Pondichéry au réseau indien…L'intérêt d'utiliser ici ce rail réside dans l'absence d'éléments en bois, les traverses ; en pays humide, c'est effectivement un argument.

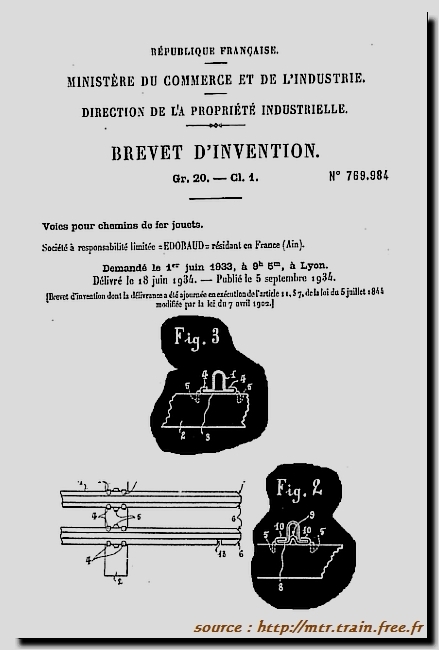

doute un réel

-petit- cousin de ses ancêtres, petit car réduit de près de 43 fois

dans ses dimensions. Nos remerciements vont à

http://mtr.train.free.fr pour avoir déniché et rendu accessible ce

brevet. D’autres brevets de constructeurs de trains jouets sont à

disposition sur le site.

doute un réel

-petit- cousin de ses ancêtres, petit car réduit de près de 43 fois

dans ses dimensions. Nos remerciements vont à

http://mtr.train.free.fr pour avoir déniché et rendu accessible ce

brevet. D’autres brevets de constructeurs de trains jouets sont à

disposition sur le site.

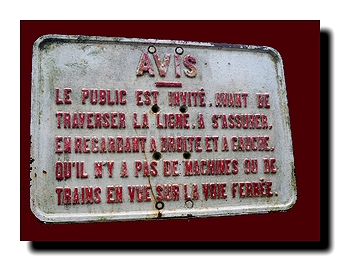

Nous

présentons chapitre

4 un diaporama consacré aux rails Brunel et Barlow en situation en

2010. Les photographies suivantes complètent cette présentation : un

portillon Brunel Midi sur les voies aveyronnaises de la compagnie,

portillon assez fréquent. Même si la plaque propose avec raison de

regarder à droite et à gauche, il ne vous est pas interdit de regarder

également le portillon de très prêt : les Brunel remplissent leur

fonction, et au vu de généreuse couche de peinture, ce sera le cas pour

quelques lunes !

Nous

présentons chapitre

4 un diaporama consacré aux rails Brunel et Barlow en situation en

2010. Les photographies suivantes complètent cette présentation : un

portillon Brunel Midi sur les voies aveyronnaises de la compagnie,

portillon assez fréquent. Même si la plaque propose avec raison de

regarder à droite et à gauche, il ne vous est pas interdit de regarder

également le portillon de très prêt : les Brunel remplissent leur

fonction, et au vu de généreuse couche de peinture, ce sera le cas pour

quelques lunes !

< clic

< clic

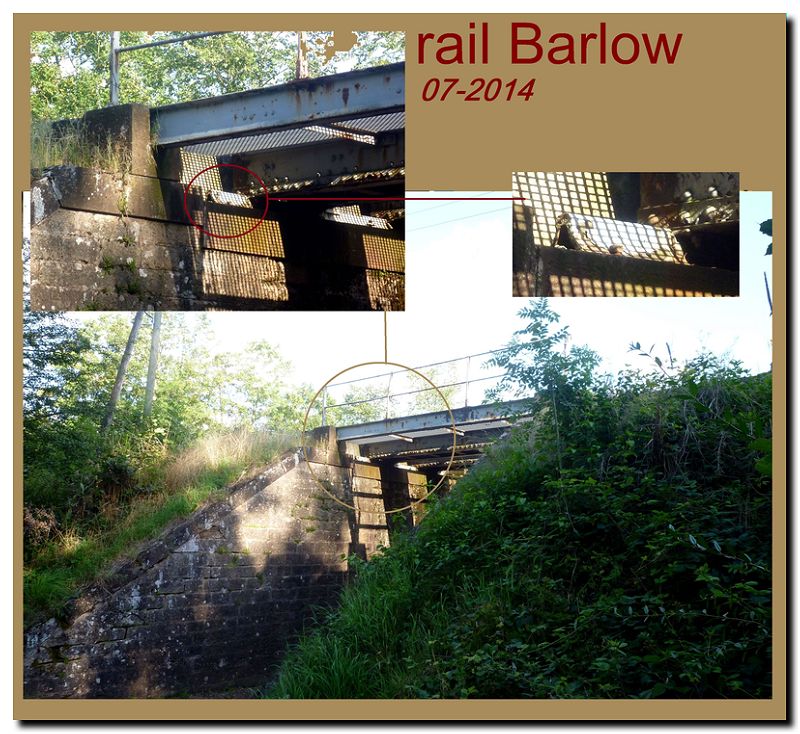

Sur la trace des BB du Midi, B and B, Barlow et Brunel...

Oui, vous avez bien lu ! Les BB du Midi ...Les locomotives ? Non, les rails !

Nous vous proposons de retrouver la trace de ces anciens rails, les Barlow et Brunel ou Barlow and Brunel, B and B, et qui furent les beaux rails du Midi, pour une période très courte on le sait ! Que sont devenus les duettistes du rail ?

Monsieur Barlow vous est bien connu. Monsieur Brunel était un camarade de jeux ferroviaires de M. Barlow. Isambard Kingdom Brunel avait un père français et une mère anglaise. Né en Angleterre il fut un des ingénieurs ferroviaires les plus en vue au XIX ème siècle pour ses trouvailles, dont quelques unes n’ont pas eu le succès attendu. La voie extra large du GWR, 2.14 m, et le rail sont deux exemples de ces échecs du grand ingénieur anglais, et un peu français quand même...Le rail Brunel, que les forges d’Aubin fournirent au Midi, le Barlow étant laminé à Decazeville, entre 1854 et 1858, était d’une hauteur plus faible que le Barlow et d’un poids donc également plus faible. Il avait son utilité sur les ponts. Après avoir pisté ce rail depuis les beaux arcs de Malakoff, il était logique de partir le rechercher sur les voies du Midi. Les découvertes proposées ici ont été faites début 2010, du coté de Bédarieux et en vallée de l’Orb.

Il n’y a pas bien sûr de voies B and B en service, ni en place, quoique les surprises peuvent être possibles...Mais à défaut de voies, les rails eux ont bien colonisé le Midi. Vous allez découvrir plusieurs exemples de reconversion des Brunel en poteaux de portillons d’accès ou en poteaux de soutien de barrières. Leur profil est parfaitement identifiable. En ouvrant l’œil, il est également possible d’en dénicher un peu partout, et pas seulement dans de « petites » stations.

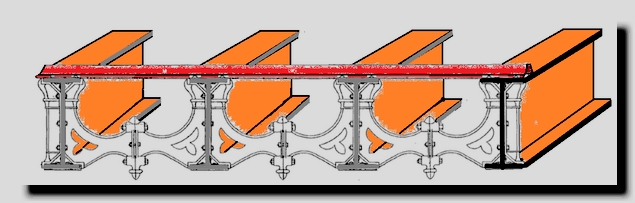

Premier exemple de reconversion. Il n'y a pas ici les belles ogives du Midi, mais sous la surveillance du Brunel de service au portillon, les Barlow remplissent leur office : posés transversalement à la voie, ils supportent les poutres de quelques modestes ouvrages. Certains de ces rails montrent sur la partie supérieure les signes de fatigue, cause de leur dépose en tant que rail. Ces ouvrages de quelques mètres de portée ont pour la plupart été rénovés et les Barlow ont donc disparu, mais les TER de 2012 passent encore sur ces reliques, très beaux témoins d'une vraie utopie ferroviaire, celle de la voie sans traverses...Les trains passent donc dessus ! Enfin, sur l'ouvrage qui lui repose sur les Barlow...

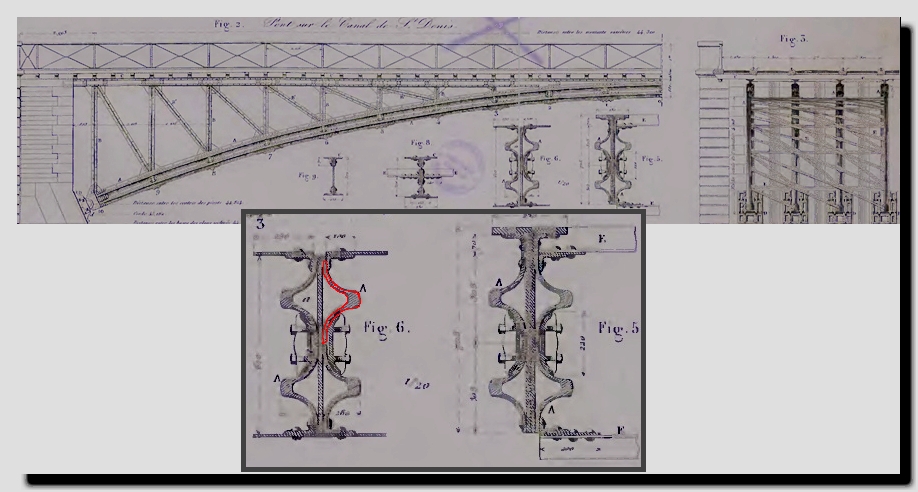

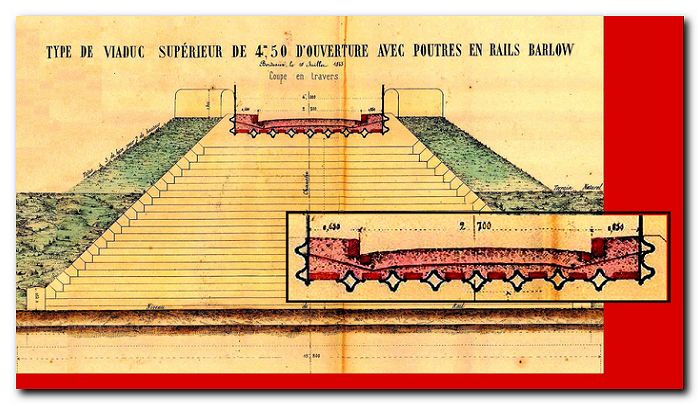

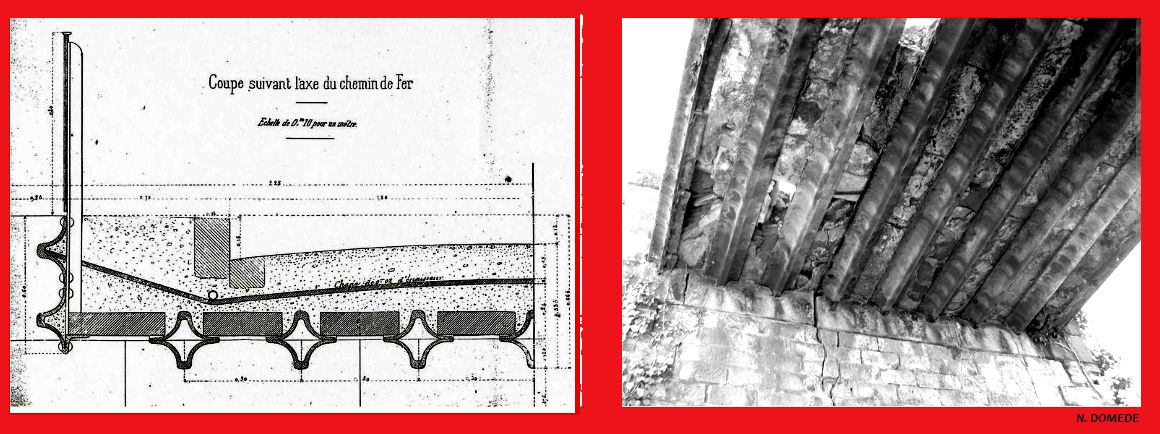

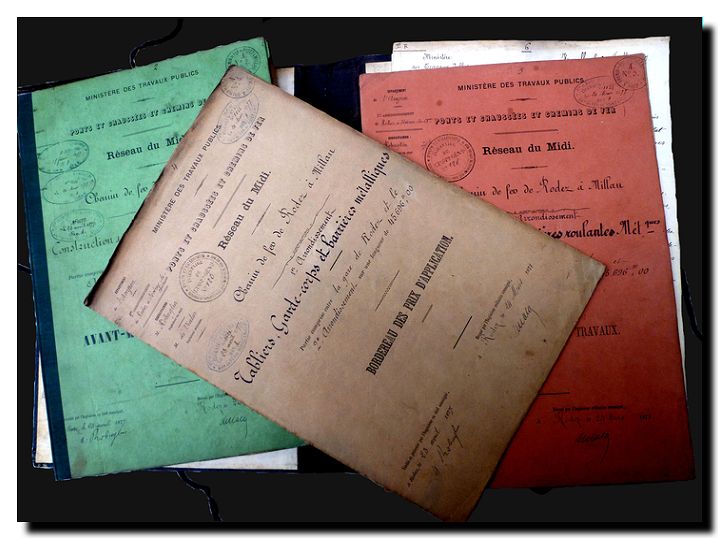

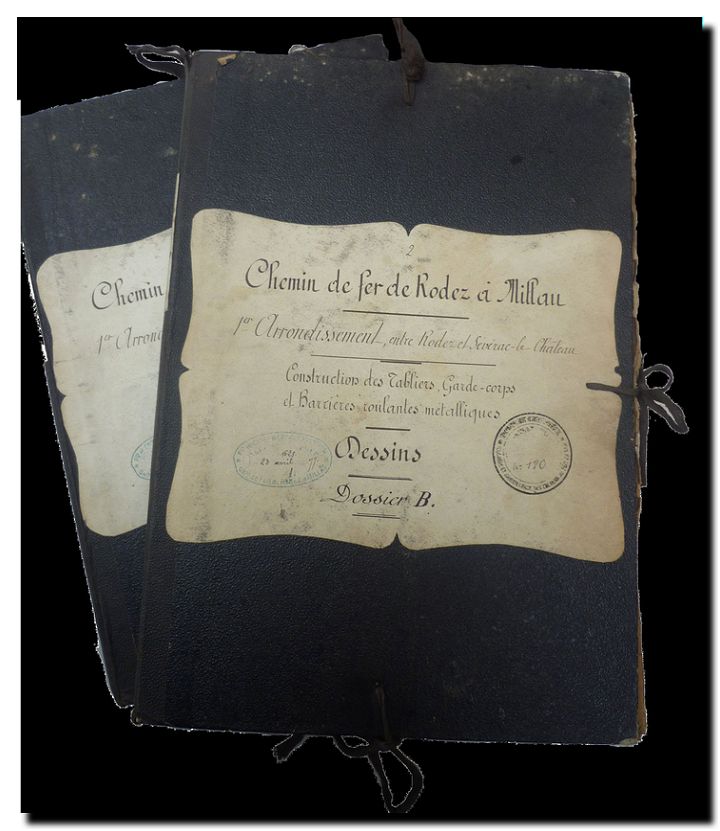

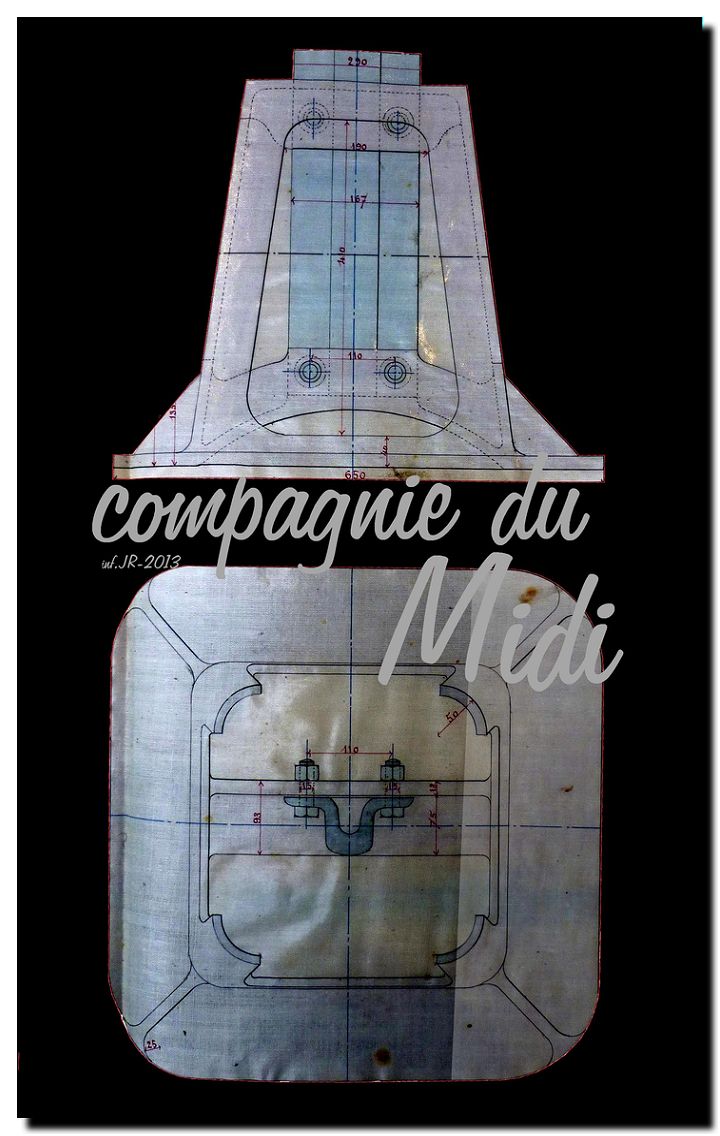

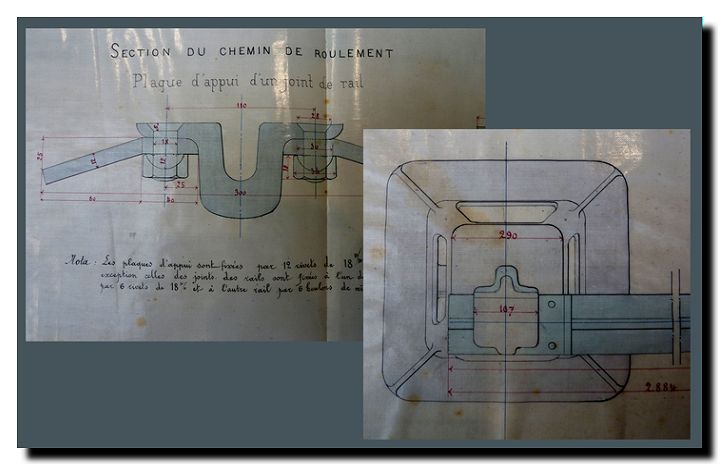

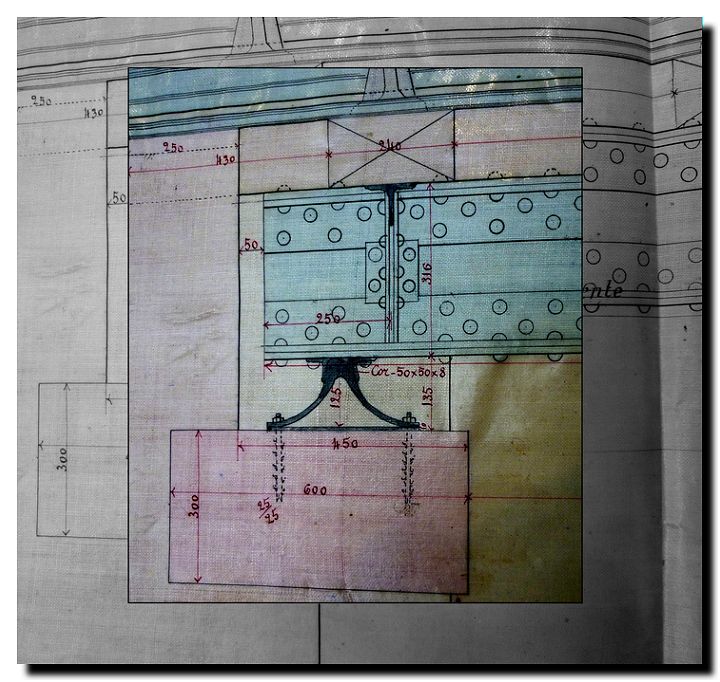

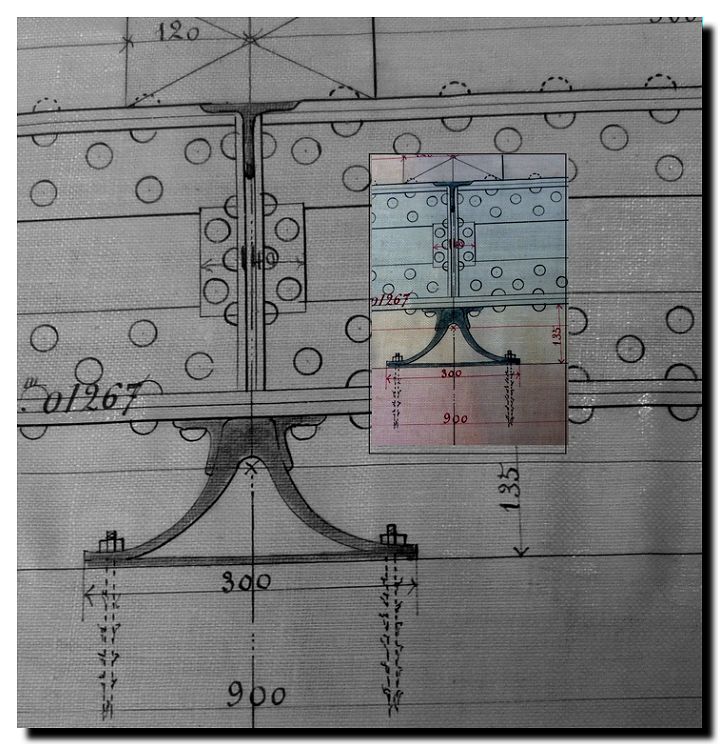

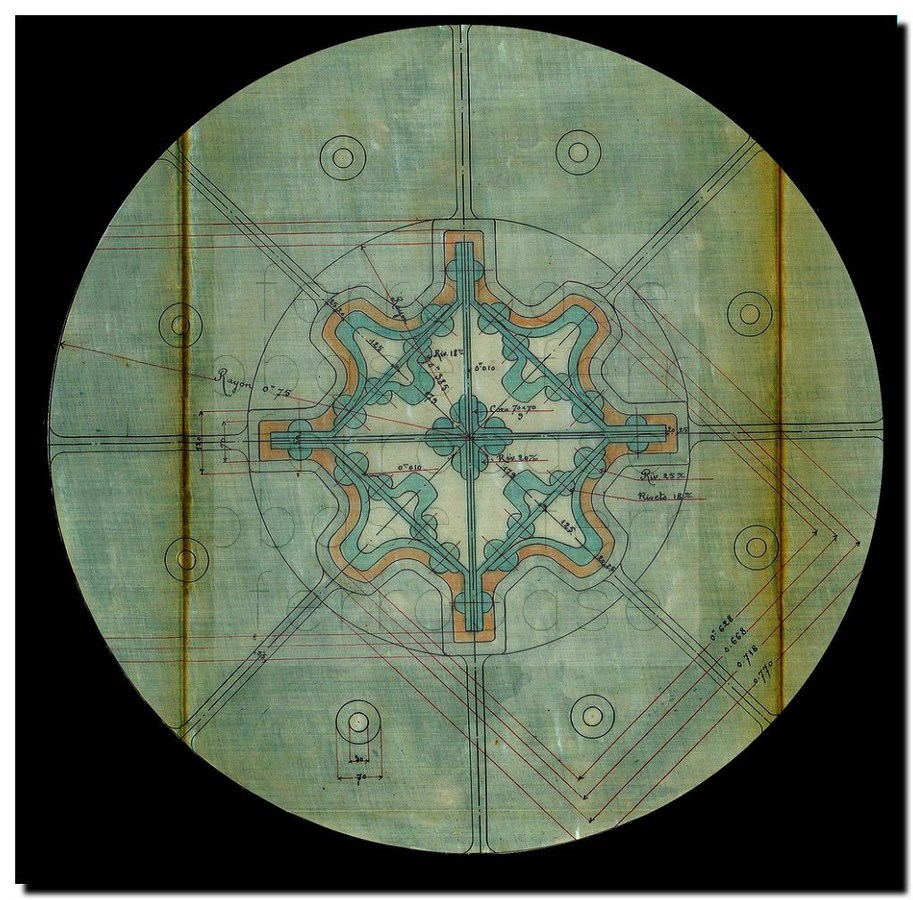

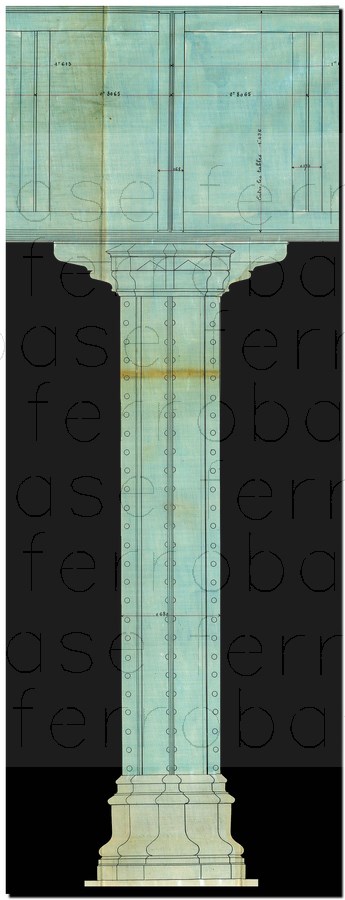

Une mine, les dossiers de construction du Midi !

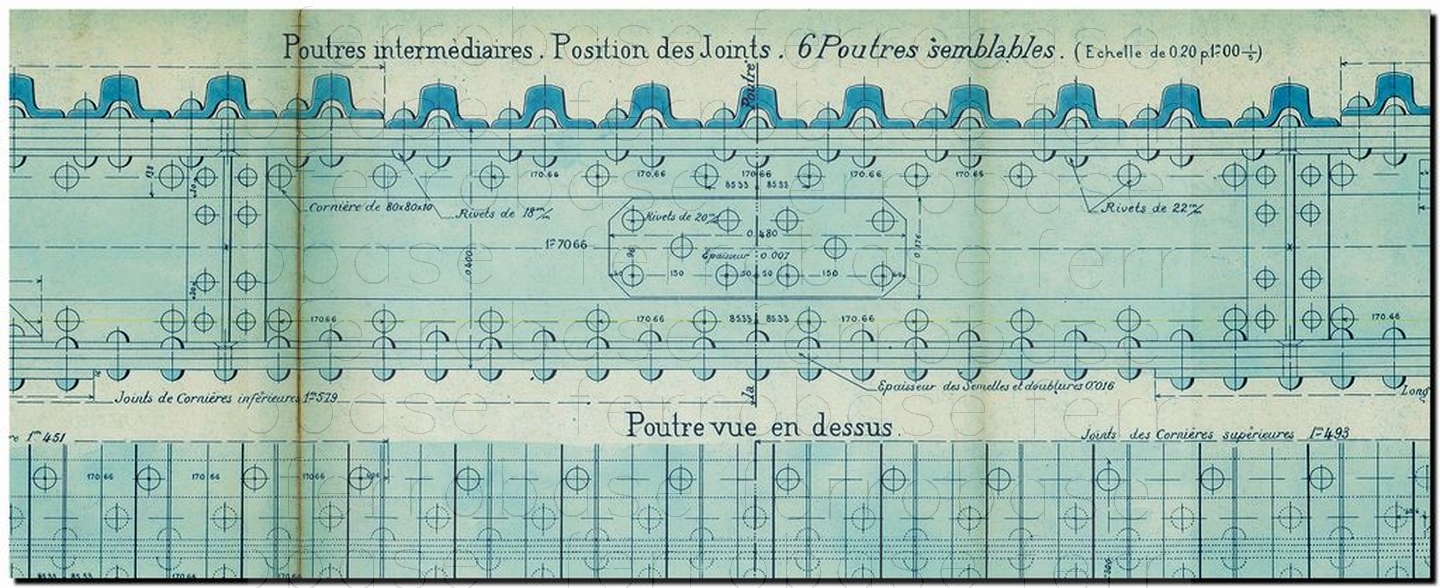

La ligne de Rodez à Séverac

le Château fut ouverte en 1880, et très logiquement, dans les dossiers

techniques du Midi des années précédentes, figurent ceux des ouvrages

métalliques, notes de calculs des ouvrages et documents graphiques. En

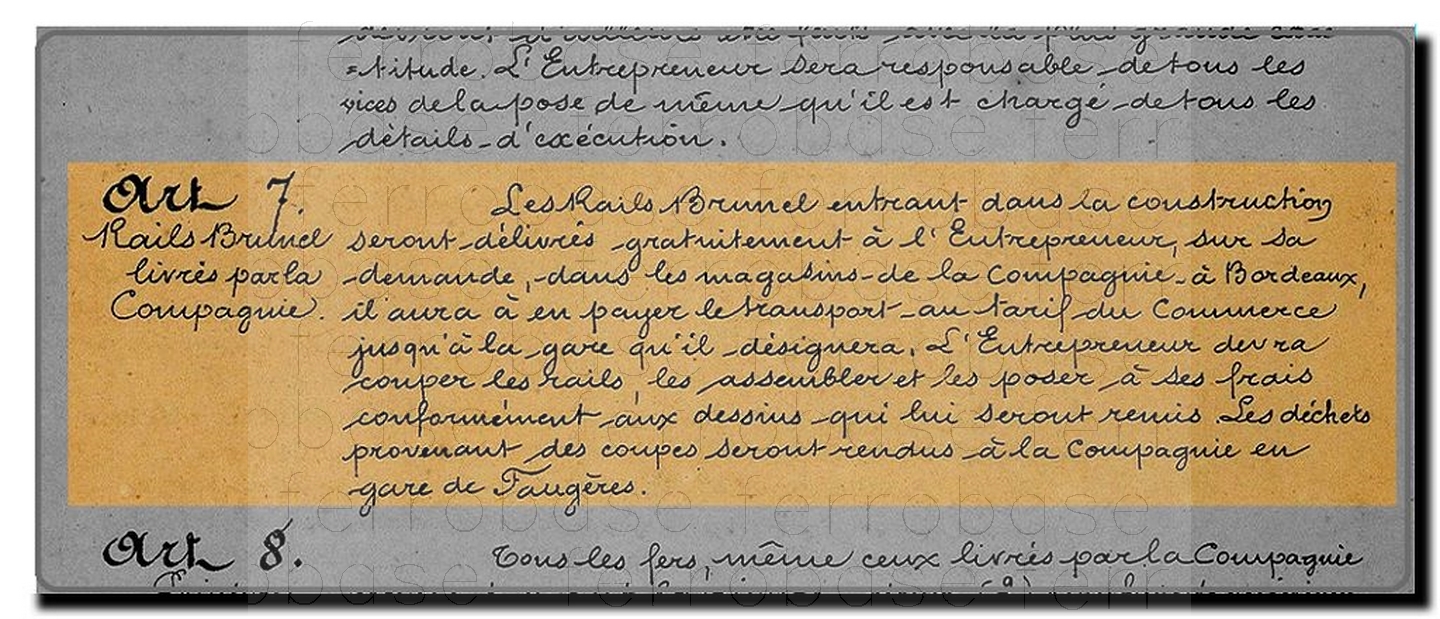

1877 les Barlow sont très présents, pour les ouvrages modestes au

moins. Les pièces écrites des marchés détaillent les dispositions et

estimations. Les passages inférieurs, PI, de 2 et

Nous avons noté que le kg de Barlow est à 0,50 fr, pour

fourniture, forage des trous, transport, pose et peinture quatre

couches. Un rail de

Une cornière spéciale, dite cornière d’arrêt, bloque la poutre longitudinalement sur le rail, tout en permettant la dilatation. Ses deux ailes ne sont pas perpendiculaires pour épouser la forme particulière du rail. L’ingénieur du Midi souligne que le système nous parait excellent…et est employé couramment aujourd’hui par la Compagnie du Midi, c'est-à-dire en 1877. Les adjudications seront terminées fin juillet 1877.

Les Brunel font également partie du paysage : dans les poteaux de portillons et barrières, et comme rails de roulement, en position inversée. Les profils dans les deux cas sont différents. Le Brunel français est le plus connu, car visible en situation de poteau. Le gabarit anglais est utilisé en chemin de roulement.

Posés donc en 1877, et sans doute laminés 20 ans auparavant, ces Barlow

du Midi sont pour certains encore en place en 2013 : pourront-ils

fêter un 150 ème anniversaire en place ? On ne peut que remarquer

la beauté de ces documents. Encre et aquarelle font très bon ménage,

avec une précision du trait vraiment étonnante…Voici

donc quelques exemples, dans l'ordre suivant, (toutes photos JR, droits réservés,

documents A.D.A)

- une barrière du Midi et son portillon : Brunel en

poteaux

- un détail du portillon, et détail Brunel anglais en chemin de roulement, et Brunel français en poteau

- plan type pont, Barlow en appui latéral (cas des photos ci-dessus) : ils sont donc en place depuis 136 ans.

- idem, mais Barlow en appui central ; des cornières spéciales bloquent les poutres sur le rail d'appui.

Les deux extraits de plans ci-dessus montrent une utilisation inédite Barlow+Brunel en colonnes, lors de travaux d'agrandissement de la gare de Carcassonne en 1878. Ci-dessous, extraits de plans du Midi, datés de 1883, mettant en évidence l'utilisation intensive ( ! ) de rails Brunel pour un tablier métallique de passage supérieur sur la ligne Béziers Graissessac; (doc Loic). La compagnie du Midi offrait gratuitement les rails à l'entrepreneur...

Toujours sur le Midi...une situation certainement unique en 2013 !

Nous avons détaillé dans la saga du Barlow comment ils furent reconvertis dans les ouvrages d’art. Ici, dame Fortune a manifestement voulu nous faire un grand plaisir. Au fond d’une de ces très belles vallées du haut pays de l’Hérault et en lisière des très grands causses du Rouergue, une station, Les Cabrils. C’est sur une des lignes du Midi. Autrefois les trains marquaient l’arrêt ; aujourd’hui aussi, ce qui est plus que surprenant, mais bien heureux ! A quelques dizaines de mètres, deux ponts routiers bien modestes sur un chemin qui l’est tout autant tiennent compagnie à la voie. On peut les rassembler sur la même image. Et ce rapprochement est vraiment historique et d’un intérêt patrimonial certain. L’un des ponts est une structure poutres métalliques sur laquelle des rails Brunel portent les blocs de pierre et le ballast du tablier. L’état de corrosion des poutres comme des rails est très avancé. Le pont permet le passage d’un canal d’amenée d’eau.

De l’eau, il en passe également sous l’autre pont, mais là c’est un joli ruisseau venant de la montagne voisine. Le pont est jumelé avec un pont ferroviaire du Midi. Celui-ci a été reconstruit et se présente maintenant avec une belle dalle en béton armé. Les constructeurs, qui ont sûrement pensé au patrimoine, ont donc démonté les Barlow qui avaient le même usage que les Brunel précédents et voisins. Et bien gentiment, ils ont permis de reconstruire le pont routier avec ces rails, astiqués et protégés des outrages du temps par une belle couche de peinture noire, avant réemploi, peut-être même le troisième : d’abord sur une voie du Midi, puis en usage de pont ferroviaire, et maintenant routier ! Nous leur souhaitons une très longue vie, car le trafic routier ne va pas les fatiguer...La structure est ici aussi portée par des poutres métalliques.

C’est ainsi que nous avons donc côte à côte ces deux témoignages de reconversion, Barlow et Brunel. Avouez que ce doit être bien rare ! De plus, l’un est très probablement d’Aubin, et l’autre de Decazeville ou alors ils sont anglais tous deux, mais comment le savoir ? Sur cette interrogation, voici donc deux images de ces duettistes de choc, retrouvés en Midi. Et pour voir les 33 images du thème, dont il serait dommage de se priver, vous devrez repasser par la page de menus et faire un clic sur le chapitre 4 : le diaporama est le quinzième de la liste. Vous y trouverez également, ce qui n'est pas surprenant, des coupons de rails double champignon, en situation de reconversion, aux Cabrils et ailleurs. Ils ont, croyons nous, toute leur place, dans la galerie des ancêtres.

Juin 2019, ci-dessous : au débouché nord du tunnel des Cabrils -ici photo du portail sud, avec des nuées de papillons blancs venus chercher le frais- et à une centaine de mètres de la station, les Barlow du pont routier -autrefois rails du Midi - regardent passer les trains...

▼

▼

▼

|

Il est possible de suivre la trace des rails déposés. La Compagnie du Midi ne les a pas tous envoyés au feu pour se refaire une autre santé. Les Départements du sud-ouest ont rapidement compris l’intérêt de les utiliser dans des travaux divers. Voici quelques exemples de citation de rails Barlow et Brunel retrouvés dans les rapports des Préfets aux Conseils Généraux. Les rapports des départements montagnards des Pyrénées, curieusement, ne figurent pas dans les ressources de la Bibliothèque nationale (Gallica)...

Dans le Lot et Garonne, en 1863 :

"...d‘autres

améliorations ont marqué la période...Le remplacement des rails Barlow

et la pose de la double voie sont terminés depuis le 20 décembre 1862

sur la longueur totale de 476 kilomètres entre Bordeaux et Cette."

Dans ce même département ils vont donc être utilisés sur

les chemins vicinaux. Le service départemental a fait " l’étude d’un système de constructions

métalliques appropriées...pour l’établissement de ponts....J’ai repris (écrit

l'Agent voyer en chef) les

négociations avec la Compagnie des Chemins de Fer du Midi pour obtenir

la livraison à bon marché, dans les différentes stations de la ligne

ferrée, de rails Barlow hors d’usage pour le service de la voie, et

très propices pour l’établissement de tabliers de ponts sur les chemins

vicinaux."

Dans ce même département ils vont donc être utilisés sur

les chemins vicinaux. Le service départemental a fait " l’étude d’un système de constructions

métalliques appropriées...pour l’établissement de ponts....J’ai repris (écrit

l'Agent voyer en chef) les

négociations avec la Compagnie des Chemins de Fer du Midi pour obtenir

la livraison à bon marché, dans les différentes stations de la ligne

ferrée, de rails Barlow hors d’usage pour le service de la voie, et

très propices pour l’établissement de tabliers de ponts sur les chemins

vicinaux."

L’intérêt est économique: gain sur les matières et gain sur la

main d’oeuvre. Les ponts surbaissés en maçonnerie sont beaucoup plus

coûteux, de l’ordre de deux fois. « Le

Conseil d’Administration de la Compagnie, après en avoir délibéré, nous

a fait l’offre de la cession de ces rails au prix de 140 fr la tonne ou

0,14 le kilogramme " (1867).

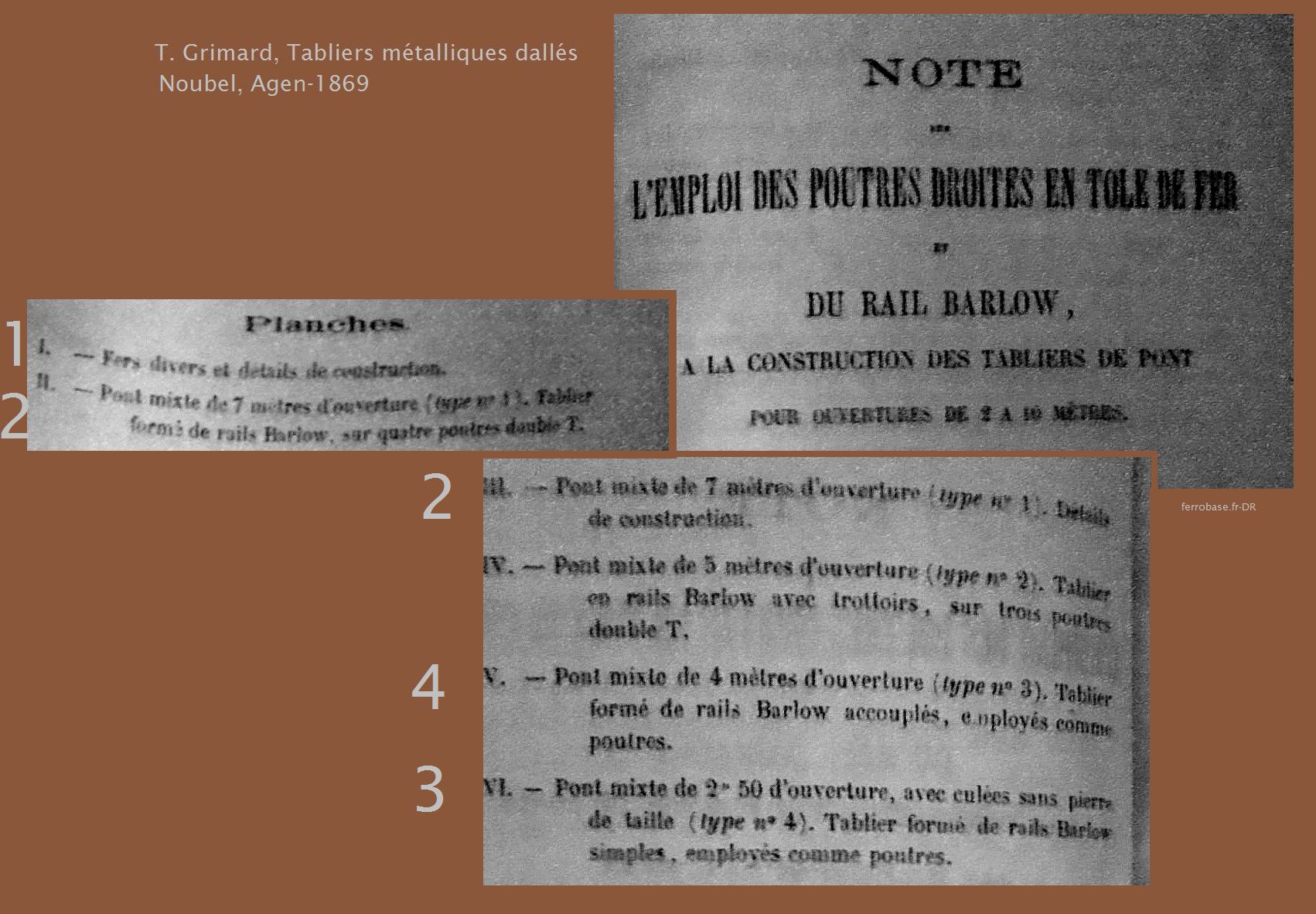

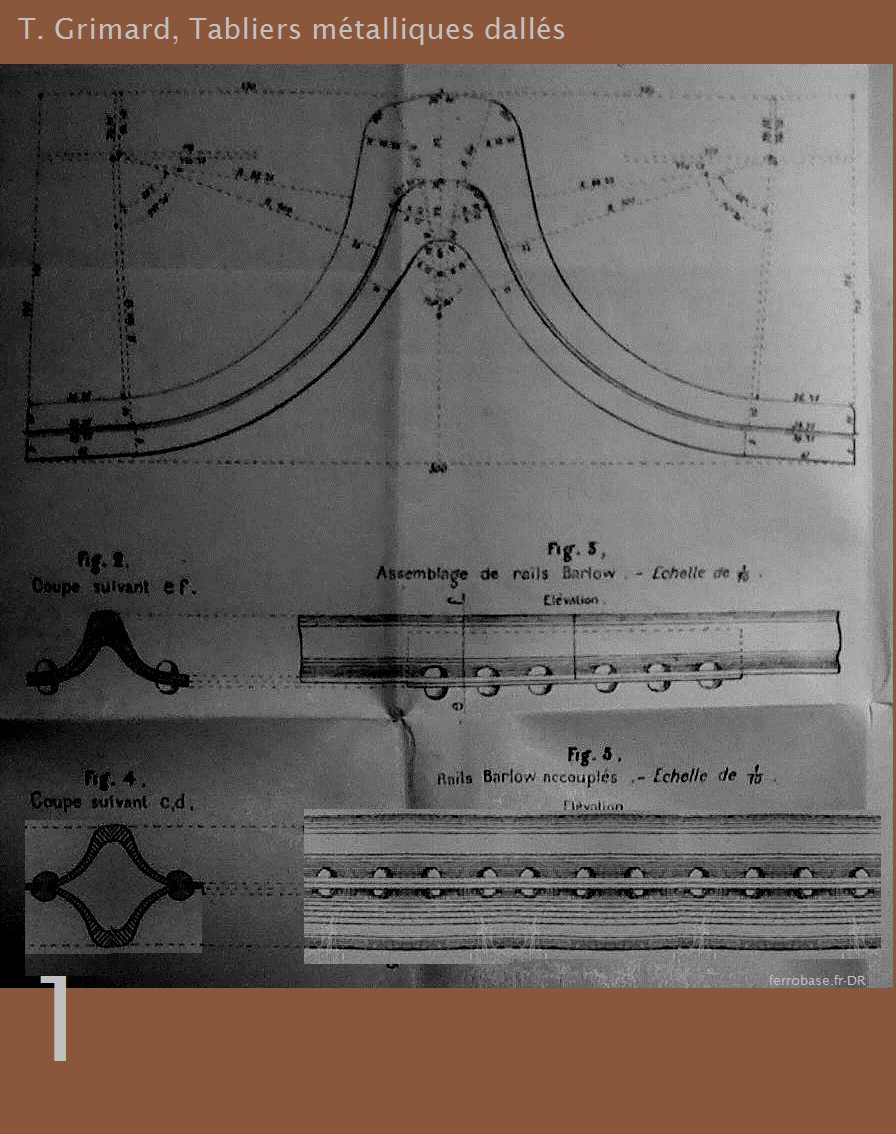

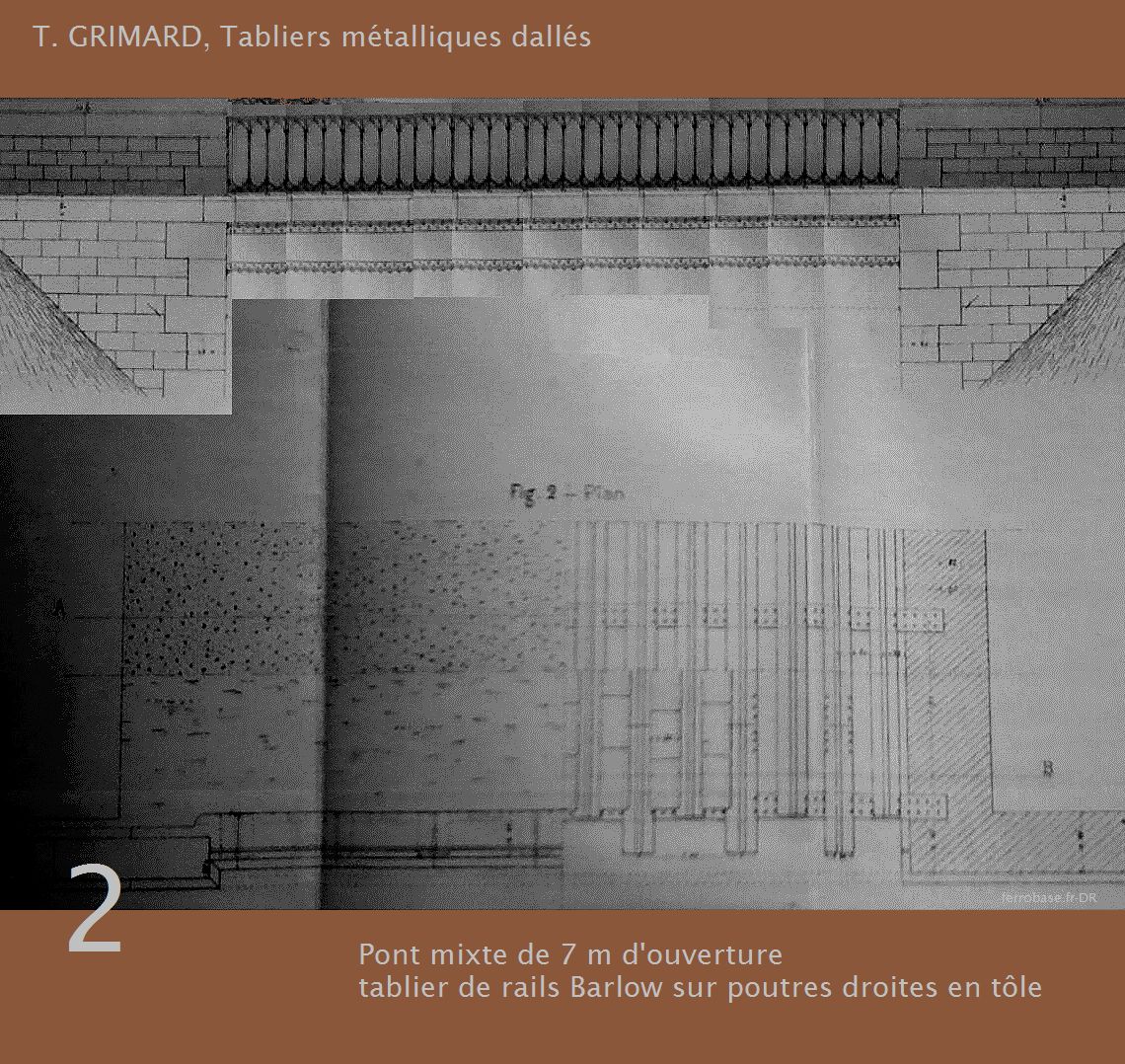

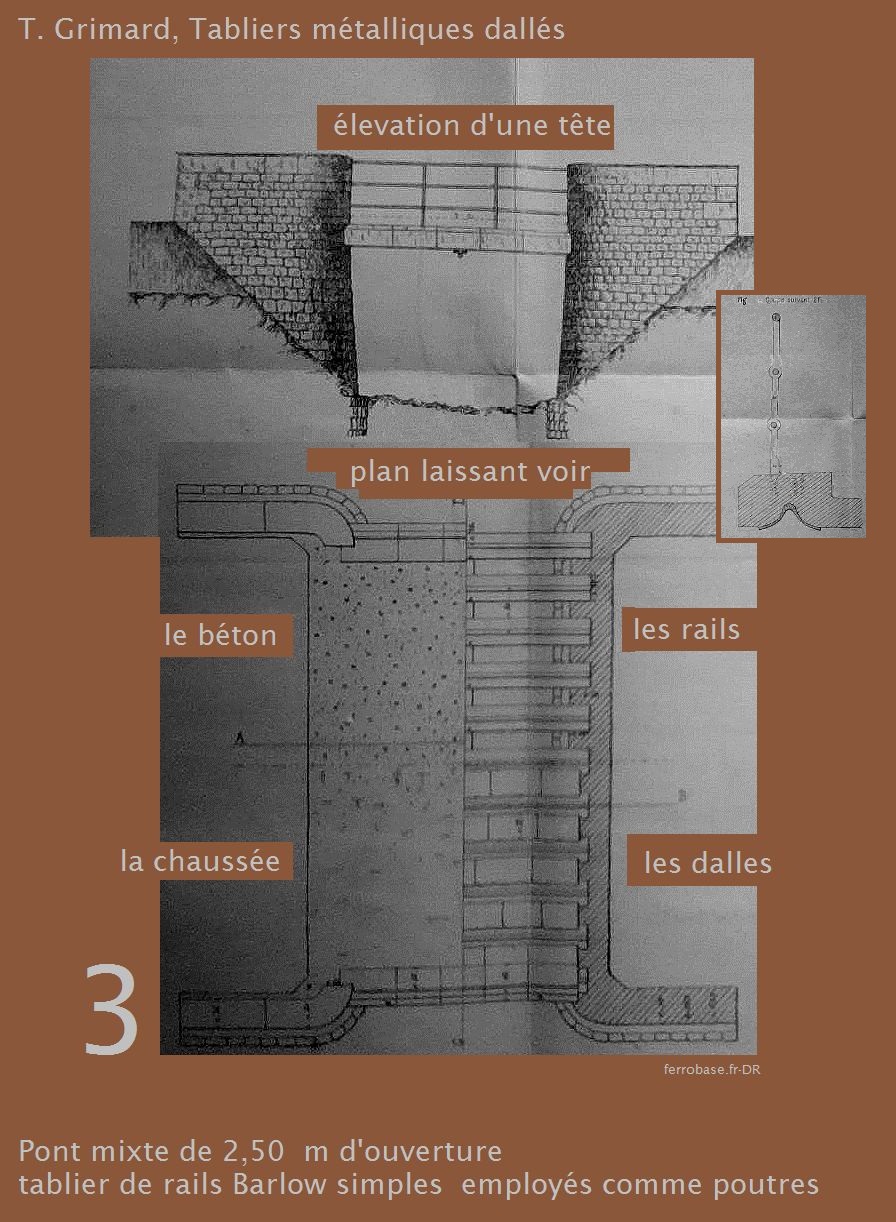

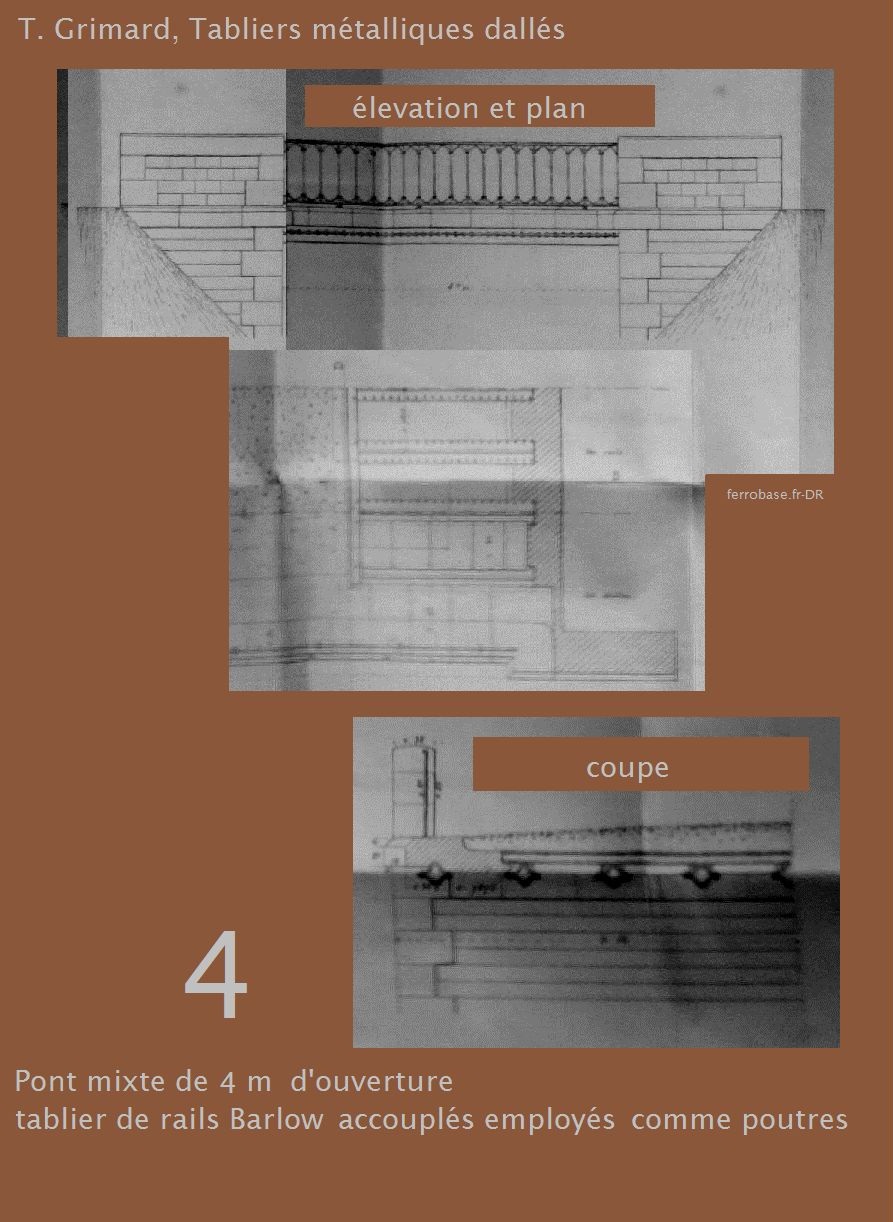

En 1869 une brochure établie par l’agent

voyer Théodore Grimard d’Agen (Lot et Garonne) propose une méthodologie

: emploi des poutres droites en

tôle de fer et du rail Barlow à la construction des tabliers de ponts.

Cela souligne bien l’intérêt de cette utilisation détournée. Une

gratification de 500 fr à "titre de

témoignage de satisfaction" sera votée à son intention par le

Conseil Général en 1869. Cette publication de 88 pages et six

planches, (imp. Noubel à Agen ) est plus que confidentielle, rarissime

n'est même pas le terme exact ! Voici cependant quelques extraits

des Tabliers

métalliques dallés. L'essentiel du texte est à destination des

projeteurs, fournissant caractéristiques et méthodologie de calculs et

de réalisation. Pour les ouvrages modestes de peu de portée Grimard

propose les Barlow comme poutres principales, simples ou accouplées,

c'est à dire deux rails rivetés, pour une portée plus importante. Dans

les cas les plus conséquents, les Barlow sont utilisés transversalement

à l'axe de l'ouvrage, comme appui des poutres droites du tablier. Les

deux principes ont effectivement été utilisés. Ce dernier usage en

tablier fut celui du pont d'Arcole à Paris ou du viaduc de l'Ady en

Aveyron.

En 1871 le pont de Barnage sur le Dropt, pont en treillis, dallage sur rails Barlow et contreventement bas par rails Brunel pour les entretoises, d'une portée de 24 m, est réalisé. Un chapitre spécial du rapport est intitulé tabliers métalliques (p151, sqq), et rappelle à nouveau l’intérêt de ce type de ponts, dont l’utilisation est toutefois réservée aux chemins vicinaux. Plusieurs exemples sont cités.

Ces quelques années de construction fébrile d'infrastructures

Barlow vont connaître un coup d'arrêt en 1872. En 1871 le prix

des fers a augmenté de 40%, et celui de la main d'oeuvre a suivi. La

Compagnie du Midi a augmenté le prix à 18 fr les 100 kg (+28% )

et le prix des 100 kg de rails Barlow accouplés mis en place passe de

25 à 32 fr (28%) ; d’ou l’abandon du Barlow et substitution d’une

solution de dalles de schistes des Pyrénées, dalles schisteuses de

Lourdes : l’économie est de 27 % et correspond donc à peu près à

l’augmentation des Barlow. (rapport 1872,08).

Notre périple nous a donc conduit en Gironde,

Landes, et Lot et Garonne. Les rapports et délibérations du Gers et du

Tarn et Garonne sont muets sur ces termes de Barlow et Brunel...

Si vous nous lisez depuis ces départements du

sud-ouest, il est donc plus que probable que sur quelques chemins

vicinaux, subsistent quelques uns de ces modestes ouvrages. Les images

du diaporama montrent des exemples de tels détournements d’objets

ferroviaires en Hérault et Aveyron.

Dans le département des Pyrénées Atlantiques, une passerelle quai St Bernard utilisera les rails Barlow en 1869.

C'est dans un tout autre domaine, celui de constructions diverses, que vous pourrez découvrir deux applications insolites dans le diaporama consacré à "B and B". La première halte sera à Arcachon, sur les hauteurs. Au Belvédère très exactement, construit par M. Régnauld : vous ne serez donc pas surpris de retrouver des rails Brunel dans les montants et renforts de la structure. Une plaque d'information soulignant cette utilisation serait bienvenue...Un petit détail : ces rails ne portent aucune marque distinctive. Leur origine : anglais, Aubin, Decazeville, ou ailleurs ? Deuxième halte, sur l'autre rive de la Manche. Evidemment, les ingénieurs anglais ont eu à la même époque la même idée et ont utilisé Barlow et Brunel dans des situations tout aussi insolites ; par exemple, à Clevedon, au sud ouest de la grande île. Il s'agit ici d'une jetée, objet touristique ne menant nulle part, mais soigneusement entretenu, et montrant une utilisation des Barlow rarissime. A découvrir donc en images, chapitre 4.

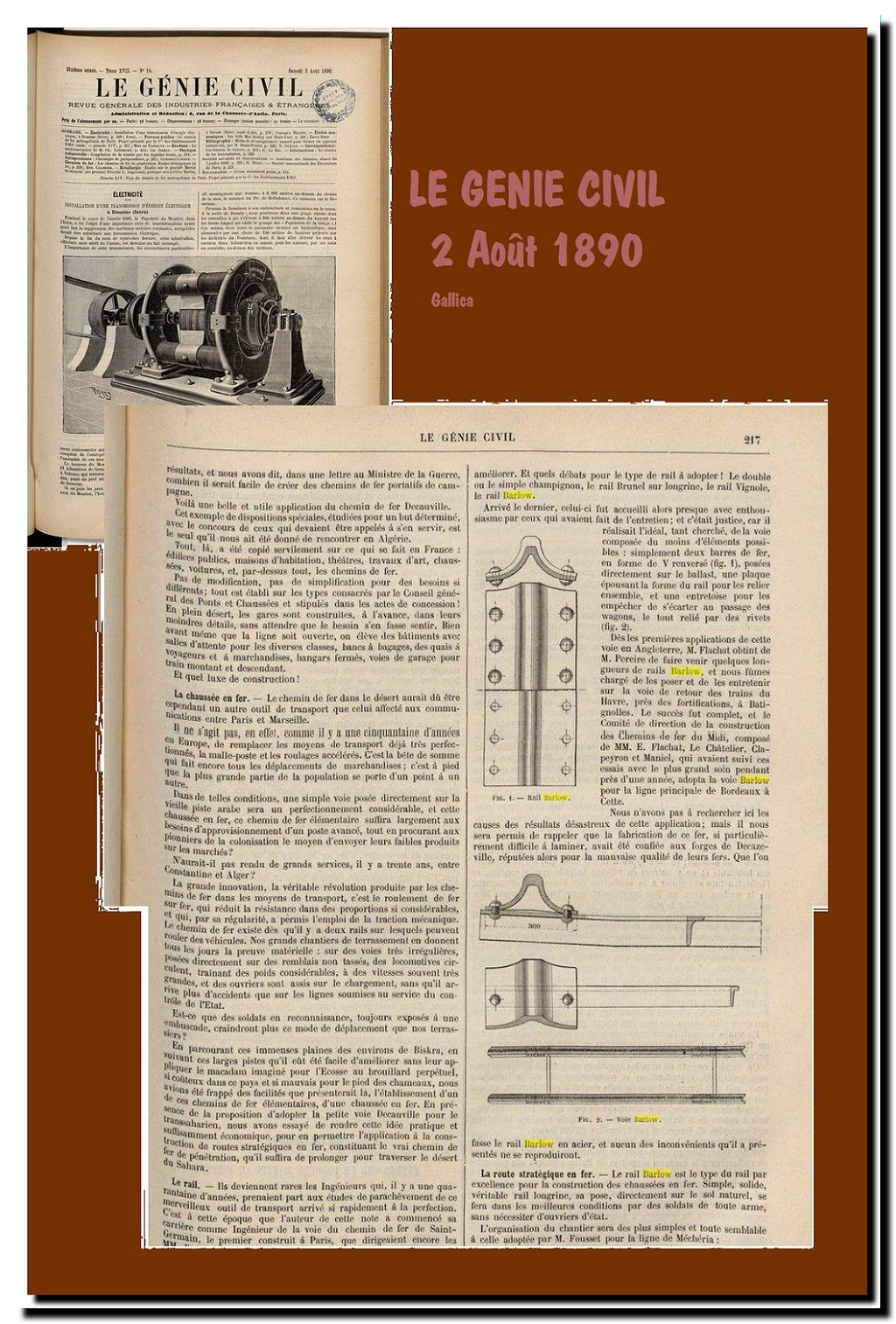

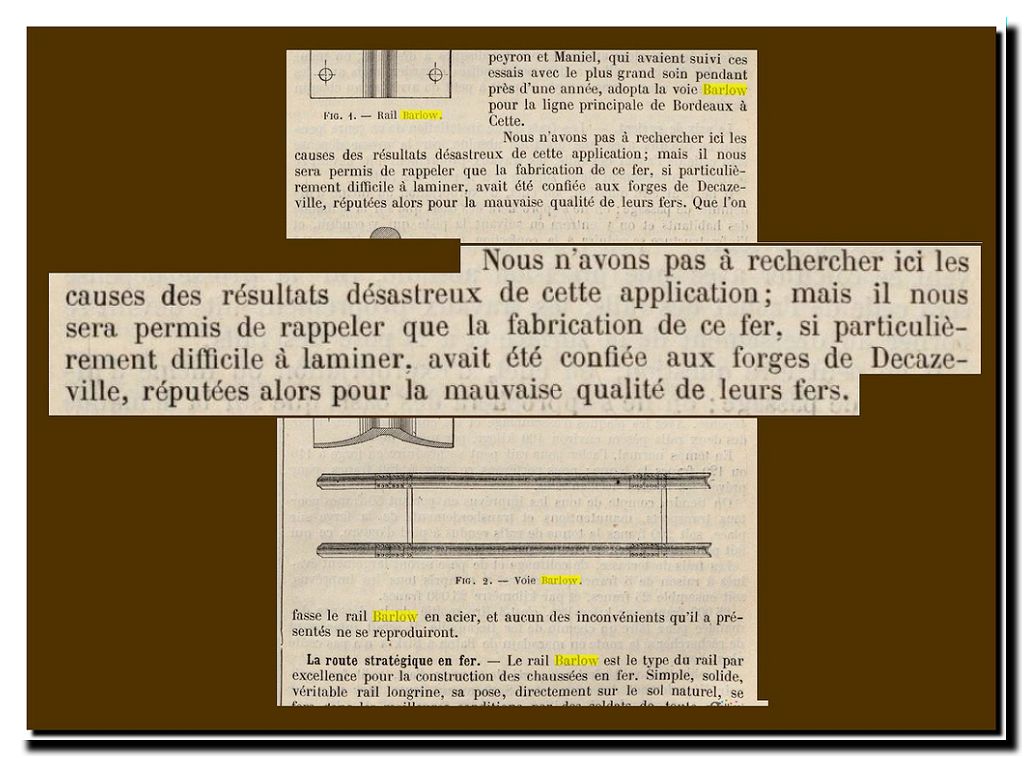

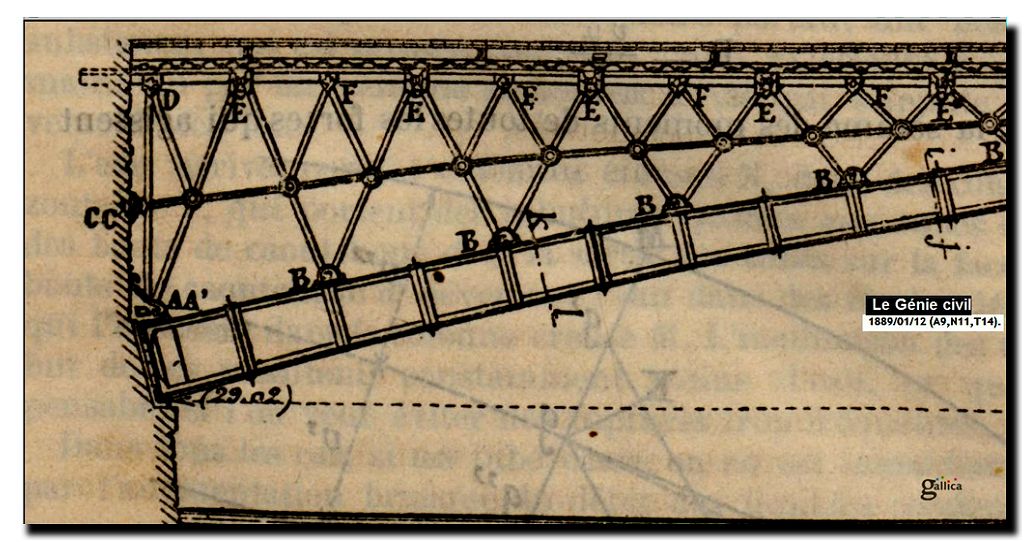

douter

( ! ), vers 1890, l'utilisation ferroviaire des rails Barlow est

toujours

d'actualité, ce qui ne peut manquer d'étonner : des projets français de

voie en Afrique du Nord évoquent très sérieusement son utilisation, en

évitant bien

sûr l'emploi de traverses, et leur entretien. La revue Le Génie Civil publiera plusieurs

résumés d'études. Et l'ingénieur de service soulignera les résultats désastreux anciens, dûs aux fers de

Decazeville, réputés mauvais....Les

aciers de 1890, meilleurs, devaient dit-on remettre cette utilisation

d'actualité. Il n'en fut rien.

douter

( ! ), vers 1890, l'utilisation ferroviaire des rails Barlow est

toujours

d'actualité, ce qui ne peut manquer d'étonner : des projets français de

voie en Afrique du Nord évoquent très sérieusement son utilisation, en

évitant bien

sûr l'emploi de traverses, et leur entretien. La revue Le Génie Civil publiera plusieurs

résumés d'études. Et l'ingénieur de service soulignera les résultats désastreux anciens, dûs aux fers de

Decazeville, réputés mauvais....Les

aciers de 1890, meilleurs, devaient dit-on remettre cette utilisation

d'actualité. Il n'en fut rien.

< clic

< clic

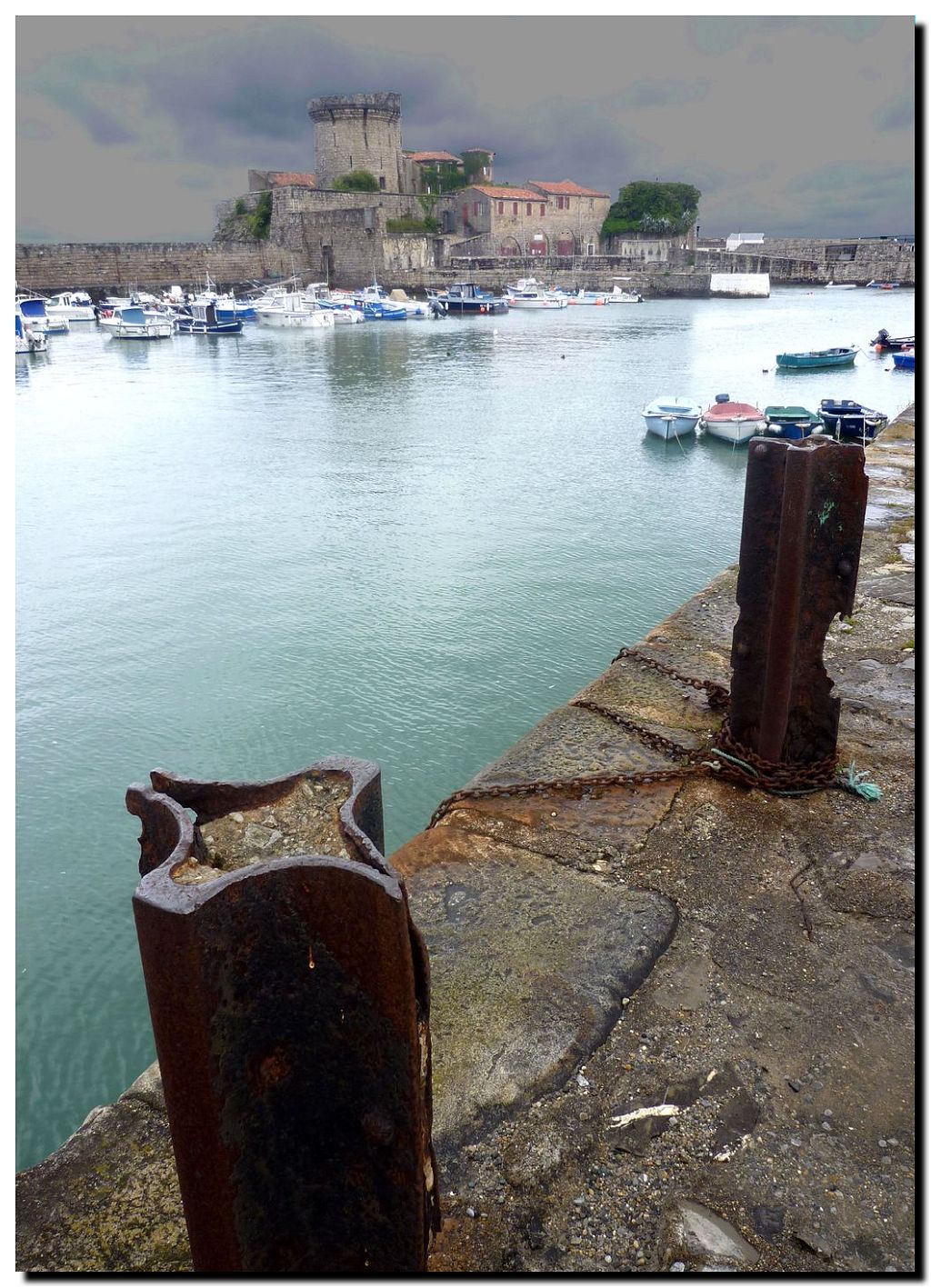

Du causse à l’océan…

Le minerai du Comtal, après passage par Decazeville, devient fonte puis acier….et à l’occasion rail, rail Barlow par exemple, vers 1855. Parmi les multiples usages non ferroviaires, nous avons évoqué les reconversions dans des ouvrages de génie civil, comme poutres de ponts ou poteaux ou éléments d’appuis… Voici une utilisation différente. Un écho sur un forum (Trains du Midi) avait évoqué cette utilisation. De passage en pays basque, voici donc deux bollards.

Le printemps se fait attendre, et les couleurs sont très évocatrices du temps « humide ». Les Barlow sont donc rivetés par deux, et le vide est rempli de béton. Leur hauteur libre au dessus du quai est de l’ordre du mètre. Tous les autres bollards du quai ou du port sont différents, et la présence de ces antiquités attire l’œil. Bien sûr la mer a fait son travail : la rouille est bien présente, et la matière bien absente par endroits, ce qui doit évidemment interdire tout emploi de cordes, mais pas de chaînes... Si vous passez par là, ne manquez pas la visite ! C’est où ? Ah oui, c’est à Socoa, c'est-à-dire dans les faubourgs de Saint-Jean de Luz. Nos images datent de mai 2013, et ces Barlow devaient être passés par la gare voisine. Du causse à l’océan, un bel itinéraire...…

◄

clic

◄

clic

Nicolas Cadiat, d’Arcole à Malakoff, co-auteur du viaduc ?

1796 : bataille d’Arcole, et 1855, celle de Malakoff.

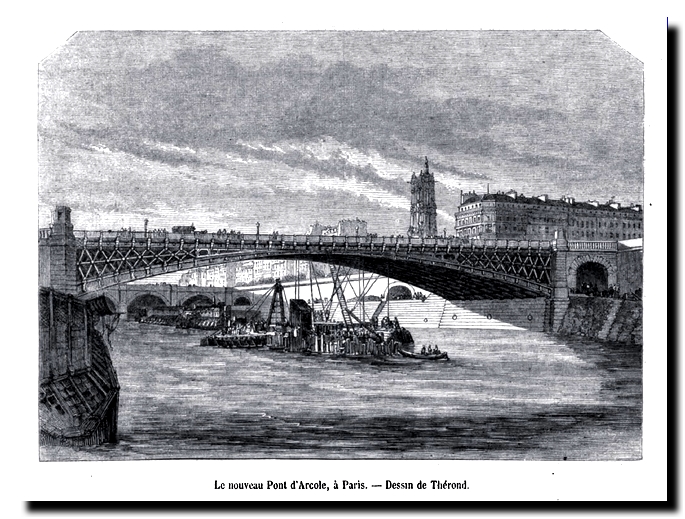

Pour la vérité historique, il faut se souvenir que d’Arcole n’a peut être rien de commun avec Bonaparte ; le nom du pont lui fut donné après la mort d’un jeune républicain le 28 juillet 1830 ; son nom ? Il s’appelait d’Arcole…et le pont dont nous évoquons les caractéristiques est celui de Paris, premier pont parisien en fer d’une seule travée. C’est une des hypothèses, l’autre couramment admise, étant napoléonienne…

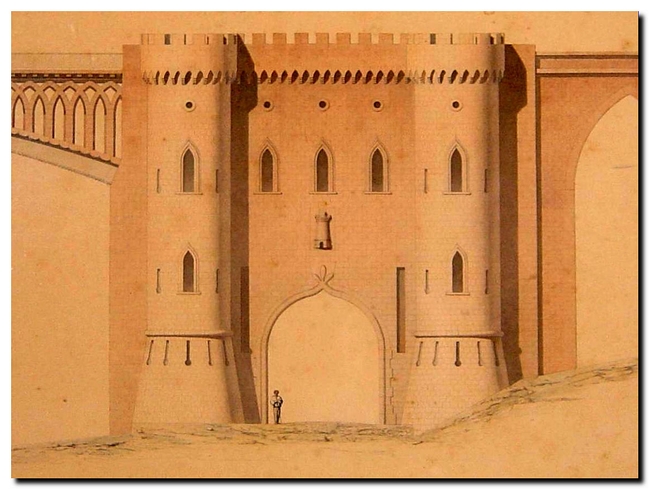

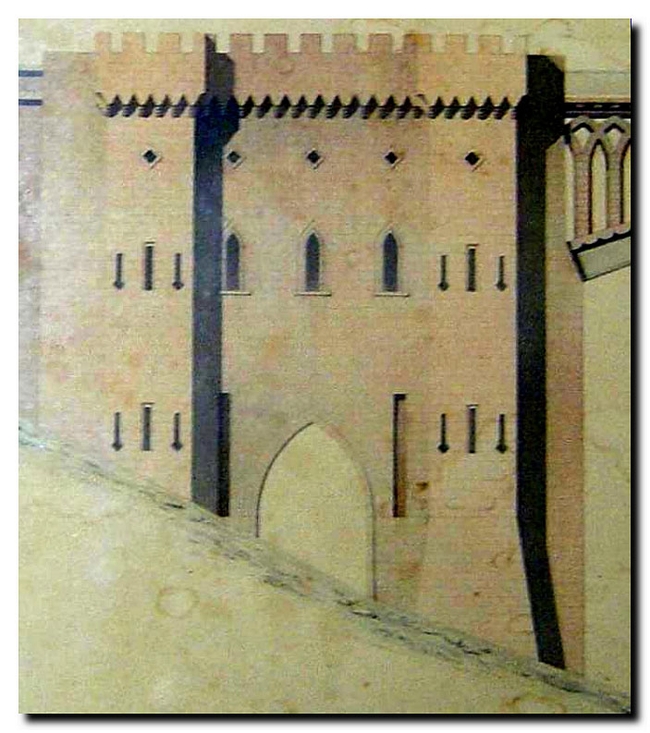

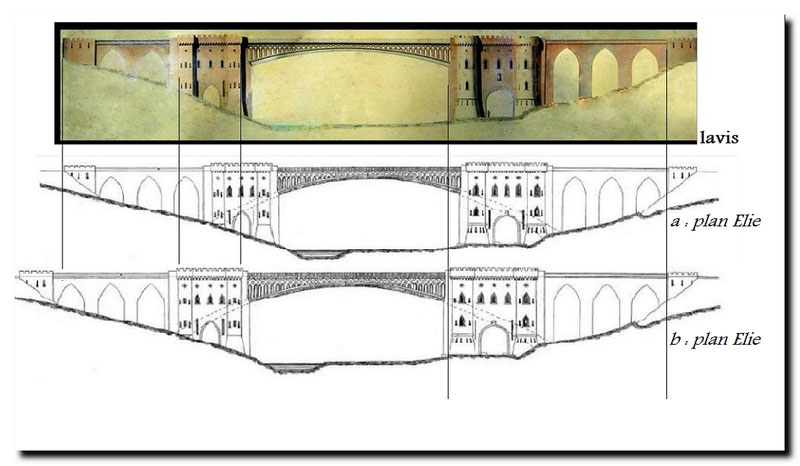

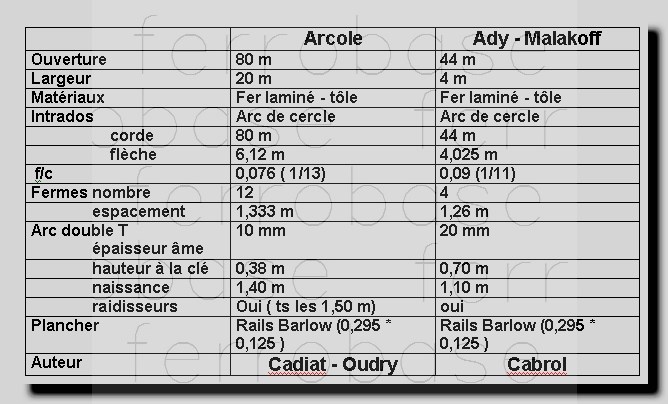

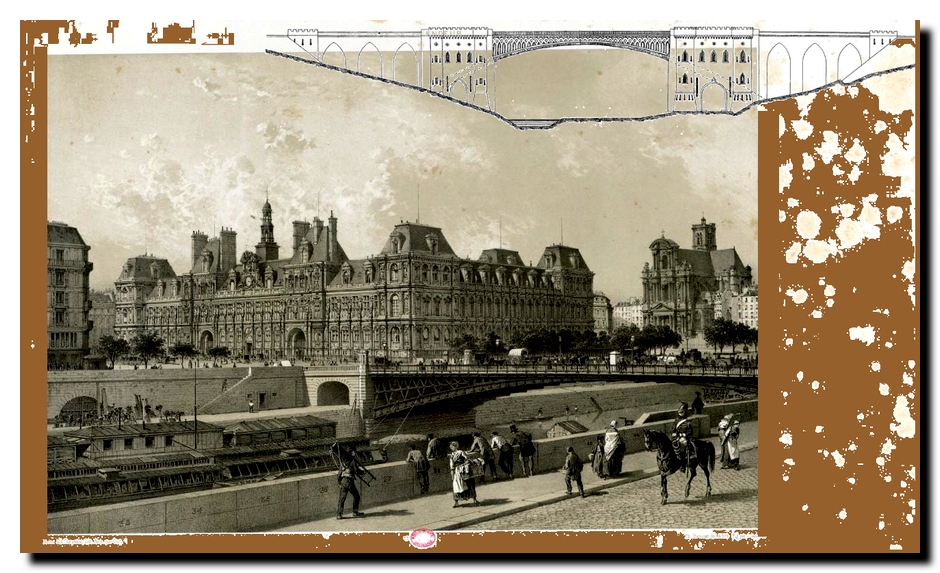

A l’époque où le viaduc de l’Ady voyait le jour, il y avait deux doctrines opposées sur la construction des ponts métalliques : l’emploi de la fonte, emploi traditionnel, s’opposait à celle de la tôle et du fer forgé. Pour la fonte, un des plus ardents ingénieurs adepte du matériau est Guettier ; pour la tôle, c’est sans aucun doute, Cadiat et son collègue Oudry. Nicolas Cadiat est ingénieur des arts et métiers, tout comme Oudry, qui se destinera aux ponts et chaussées. Le parcours de Nicolas Cadiat va le conduire à fréquenter et diriger de grandes installations métallurgiques, et son succès lui vaudra d’être remarqué et appelé par François Cabrol à Decazeville, pour y être l’ingénieur en chef de la société, de 1842 à 1848. Il poursuivra ensuite à Paris une activité de concepteur de grands ouvrages. En 1855, inauguré le 15 octobre, il réalise le pont d’Arcole, une véritable prouesse, en fer, et non en fonte, et le premier pont parisien d'une seule portée.

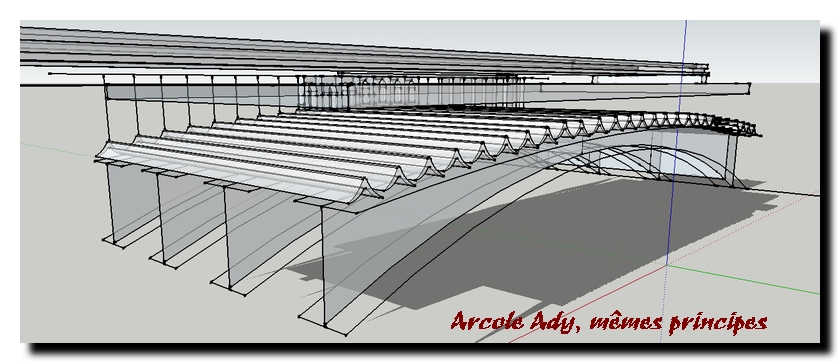

A une échelle moindre, Cabrol, pour le viaduc de l’Ady, ne pouvait que suivre l’exemple de celui qui avait été son ingénieur durant sept ans, ayant sous les yeux un véritable succès de génie civil : réaliser un pont en arc, solution parfaitement efficace, pour faire travailler au mieux la structure, en toute prudence. Les deux arcs de Malakoff non concentriques, l’épaisseur de 70 cm à la clef, différente des 1,10 m à la naissance, sont des caractéristiques parfaitement prônées par Cadiat et Oudry : 0,38 m à la clef et 1,10 m à la naissance pour les arcs d’Arcole. Britannia et Conway, dont alors on parle beaucoup utilisent également la tôle pour base des éléments tubulaires. Le principe tubulaire est d’ailleurs parfaitement rejeté par Cadiat, (Notice sur l'emploi de la tôle du fer forgé et de la fonte dans les ponts,1853, dans Bulletin du musée de l’Industrie, J.B.A.M. Jobard, tome 19, .p210 et suivantes, Bruxelles, 1851, Google books) : « quant aux poutres rectangulaires employées à former des ponts, sans le concours d’arcs placés en dessous, en manière de voûte, nous nous permettrons de les signaler comme de très mauvais modèles à suivre ».

Et, pour ce qui est de la ressemblance, il n’y a pas que cela !

Pont

d'Arcole, Magasin pittoresque, vol 25,p4,1857 (Google books)

D’autres similitudes existent entre ce pont d’Arcole de 80 mètres de portée, et Malakoff. Ces deux ouvrages sont similaires : des poutres en double T forment les arcs, raidis transversalement. L’espacement est de 1,26 m entre arc à Malakoff, et 1,30 m pour Arcole. De plus, sur les arcs, dans les deux cas, un platelage de rails Barlow vient trouver place ! Similitude et identité : l’un est absolument identique à l’autre, et réciproquement, à l’échelle près. Le plancher de rails Barlow est parfaitement décelable sur les photographies et dessins de Malakoff, les rails étant, nous l’avons expliqué, rivés sur les arcs. Pour le pont d’Arcole, les photos actuelles ne permettent pas de les repérer : absents sur les arcs, ils avaient en fait leur place en partie supérieure, pour réaliser le tablier de circulation, soutenant le ballast ; ont-ils disparus après l’accident de 1888, un affaissement du pont qui a nécessité sa restauration ? Oui, car cette restauration s’est soldée, on le sait, par un allègement de l’ouvrage et du tablier. Et les Barlow, c’est du lourd ! Actuellement le tablier est constitué par une dalle en béton. Les Barlow ont donc disparu de Paris !

Le beau dessin ci-dessus montre le pont dans sa phase terminale de construction : les arcs sont en place, les tympans également. Il s'agit donc de finir le tablier, le ballast. Et il n'est pas impossible que la pièce qui est levée depuis la barge soit un rail Barlow qui va donc servir de plancher à ce ballast.

François Cabrol a donc parfaitement suivi les préconisations de Cadiat et Oudry, comme le conseil de ne pas réaliser de poutres droites, un mauvais principe pour les ponts, avec un travail en compression et flexion des poutres. L’avenir sera pour la tôle, aux caractéristiques mécaniques nettement plus favorables que la fonte. La Notice de Cadiat et Oudry détaille les rôles respectifs des arcs, tympans, et tabliers dans le comportement de l’ouvrage. La nécessaire rigidité du tablier, importante pour l’avenir du pont, est démontrée. Seuls les schémas et figures ne sont pas accessibles, mais vous les trouverez plus bas, parus dans un article des Annales de la Construction. On notera enfin que les rails Barlow, utilisés pour renforcer la rigidité, ne sont pas évoqués dans le texte de Nicolas Cadiat : l’ouvrage est paru en 1851, et les Barlow ont connu un succès ferroviaire modeste quelques années plus tard, ce qui a permis à Cadiat de les incorporer à l’ouvrage parisien, en les détournant de leur usage premier. Le rail dont nous offrons la photographie est bien de Decazeville ; compte tenu des liens de Cadiat avec Cabrol, et comme Decazeville était le constructeur français unique, en 1855, de ces rails, il est bien probable que ceux du pont d’Arcole étaient des décazevillois, recyclés eux aussi dans le génie civil, puisque les marchés ferroviaires, ceux du Midi par exemple, ne les préconisaient plus, et que le stock de François Cabrol devait avoir quelques difficultés de commercialisation…

Il apparaît donc que François Cabrol, dans la construction du viaduc de l’Ady a réalisé une parfaite synthèse technique en utilisant au mieux les derniers progrès des matériaux et de la construction, au moins trois nouveaux concepts pour un seul ouvrage :

- le principe constructif de Britannia et Conway, préfabrication en place, et montage des arcs

Nous avons évoqué dans ces pages l’avenir très compromis en 1940 du viaduc de l’Ady. Lorsque en 1940, le 8 juin, Monsieur Ramadier, membre du Conseil Général, évoque le caractère novateur de l’ouvrage, il est parfaitement dans le vrai, à la précision près que le pont d’Arcole, 1855, vient avant Malakoff, 1856. Il rappelle, près d’un siècle plus tard, ce que peu de personnes avaient en mémoire, que la technique de l’emploi des arcs en tôle était bien une réelle nouveauté en 1856. François Cabrol méritait bien de la patrie, et l’appel ne fut pas entendu ! On sait comment l’offre de cession gratuite du viaduc Malakoff au Département de l'Aveyron qui était alors discutée fut rejetée.

Pour prolonger la connaissance de ces hommes, La Revue du Rouergue, n° 35, 1993, a publié une biographie de la famille Cadiat, par P. Bourdoncle. La même Revue, n° 26, 1991, sous la signature de J.M. Teyssère, avait présenté l’itinéraire de François Cabrol.

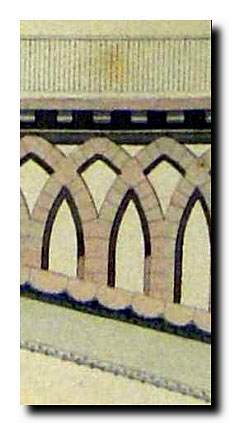

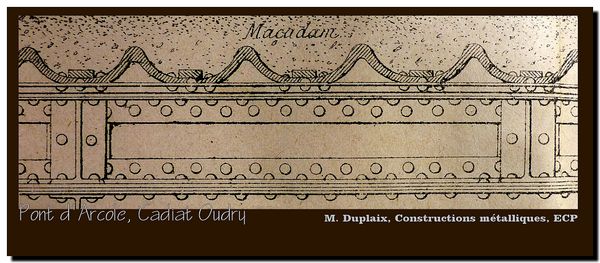

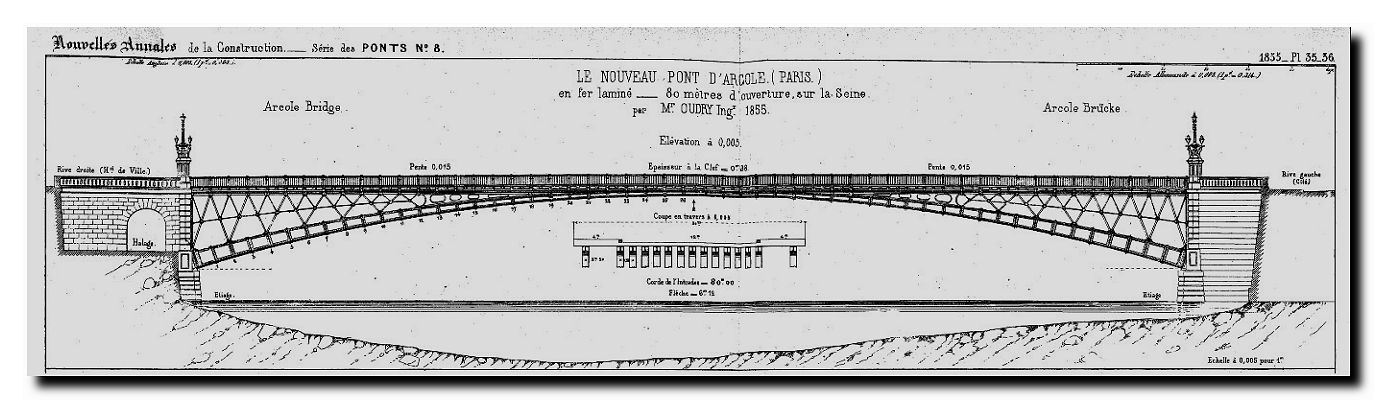

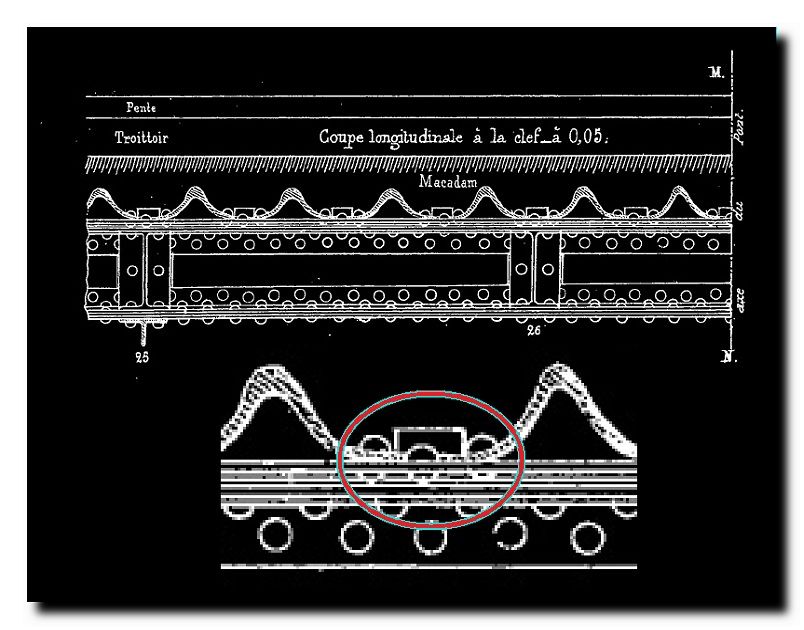

En 1855, dans une de ses livraisons des Nouvelles annales de la construction, numéro 9 de septembre, ( Gallica BNF), Oppermann publie un article de M. Oudry, l'ingénieur concepteur du pont d'Arcole, avec N. Cadiat comme constructeur. Dans le numéro 12 de la même année, malgré l'erreur d'impression de la page de présentation, figurent les belles planches 35, 36, 37 et 38 des dessins de l'ouvrage. Les dessins reprennent les originaux d'Oudry. Les extraits ci-dessous présentent l'allure générale et les seuls détails concernant l'utilisation des rails Barlow. Pour Arcole, ils sont utilisés en partie haute, sous la chaussée, alors que F. Cabrol les a mis en place directement sur les arcs. Le détail du cours de constructions métalliques de Desaix reprend en fait le dessin d'Oppermann. On remarquera simplement le figuré différent de la brique posée à cheval sur les rails. Elle servait à masquer l'espace laissé entre deux rails pour faciliter l'écoulement des eaux infiltrées.

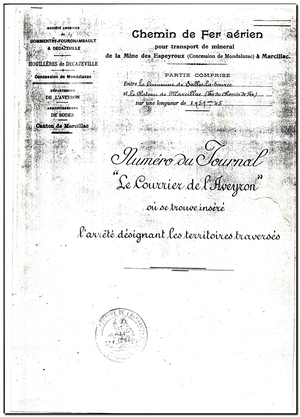

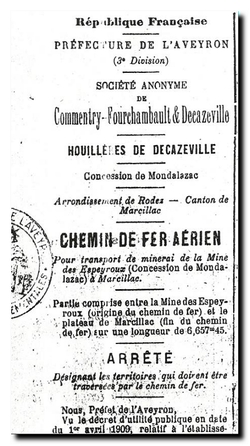

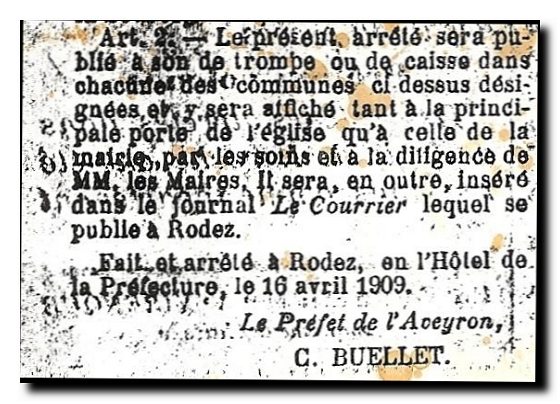

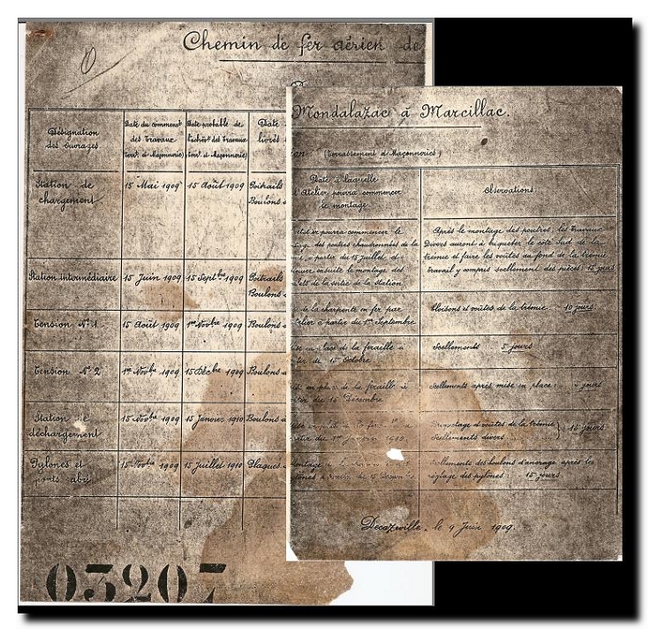

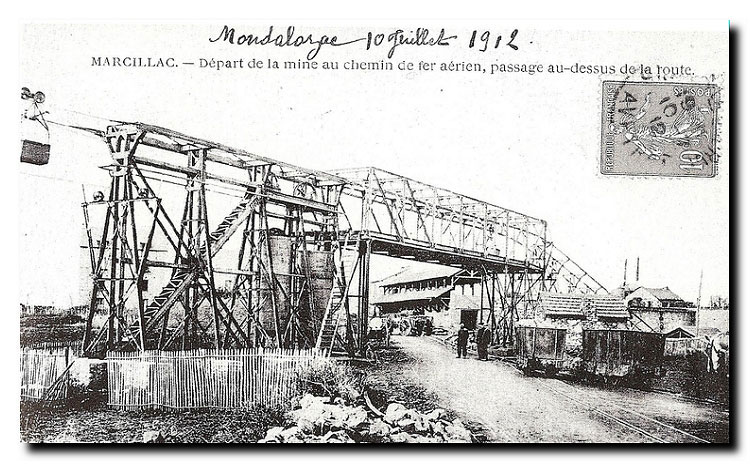

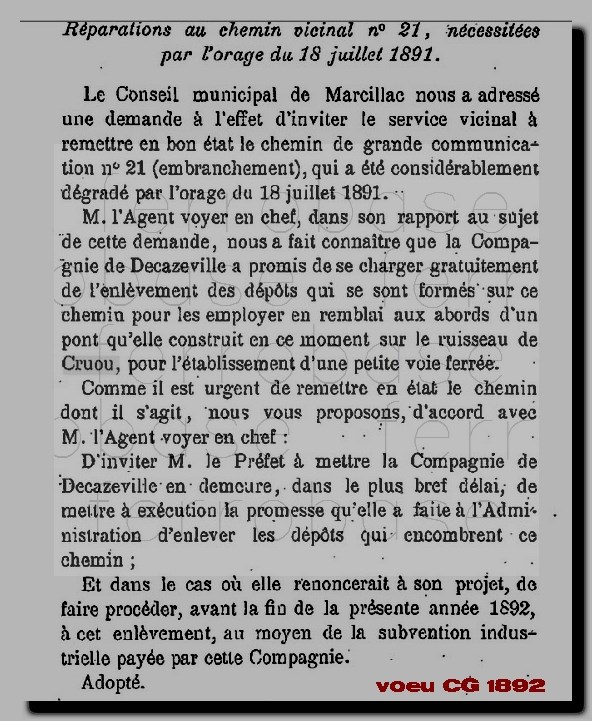

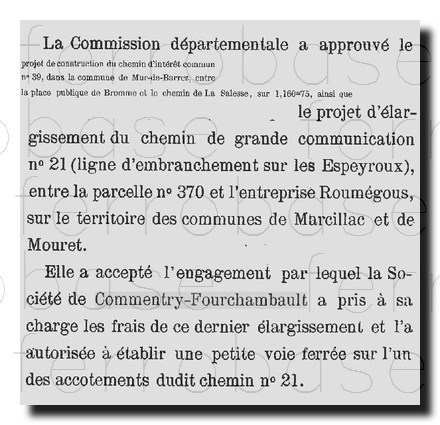

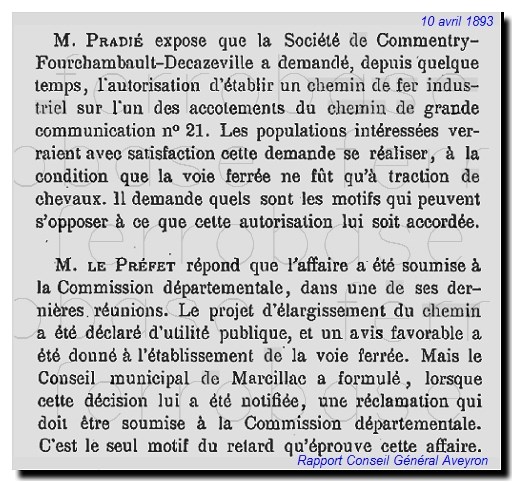

A

compter de cette date, et seulement maintenant, en 1891 donc,

nous pouvons envisager la pose de la voie ferrée de 66. Ce à quoi va

s’activer la compagnie de Decazeville. En 1891 un orage, le 18

juillet, est très destructeur. Lors de sa session d’été, le Conseil

emploie les termes de trombe et d’ouragan. Terres et graviers venues

très probablement des coteaux encombrent le sol. Une subvention de 1000

francs est octroyée à la commune de Marcillac. Un an plus tard le

problème revient au Conseil. Et nous allons apprendre à cette occasion

que la Compagnie va se montrer solidaire…Le vœu du Conseil général

témoigne.

A

compter de cette date, et seulement maintenant, en 1891 donc,

nous pouvons envisager la pose de la voie ferrée de 66. Ce à quoi va

s’activer la compagnie de Decazeville. En 1891 un orage, le 18

juillet, est très destructeur. Lors de sa session d’été, le Conseil

emploie les termes de trombe et d’ouragan. Terres et graviers venues

très probablement des coteaux encombrent le sol. Une subvention de 1000

francs est octroyée à la commune de Marcillac. Un an plus tard le

problème revient au Conseil. Et nous allons apprendre à cette occasion

que la Compagnie va se montrer solidaire…Le vœu du Conseil général

témoigne.

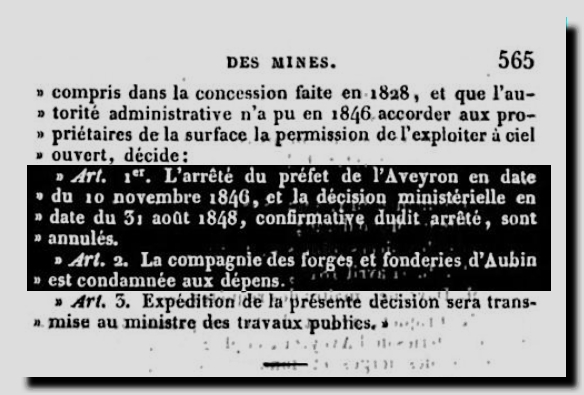

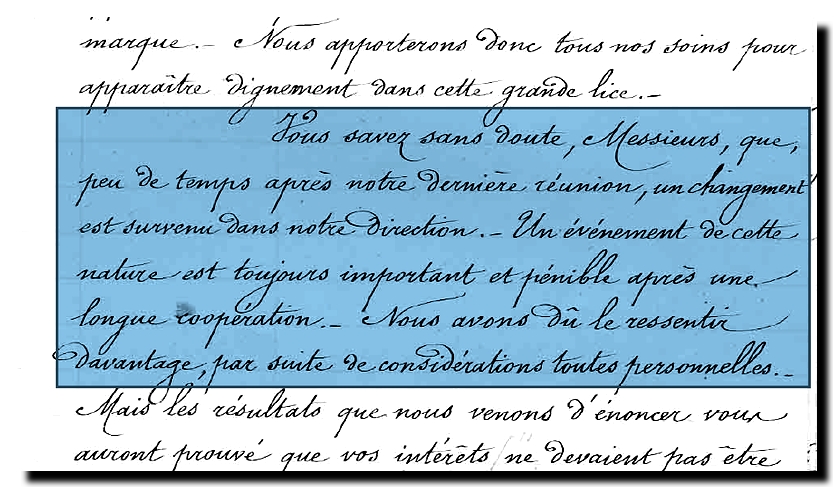

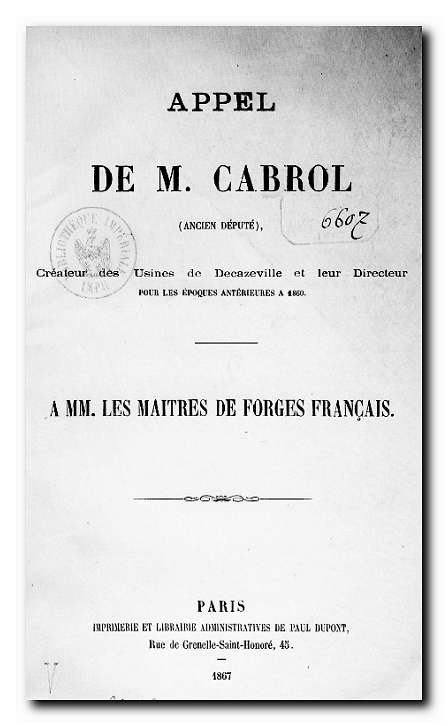

Les dernières années de la première société des Forges et Houillères de Decazeville furent tourmentées et un peu tristes. Les évènements politiques et économiques des années 1860, un peu avant et quelques années après vont amener la disparition de la société qui verra sa remplaçante se mettre en place en 1868.

Le duc Decazes décède en 1860 et François Cabrol abandonne cette même année la direction des forges aveyronnaises, tout en restant membre du conseil d’administration de la société. Il a été maître des forges de 1840 à 1860, 20 ans sans interruption, et 7 ans avant 1840, avec la parenthèse due à l’audit de Pillet-Will comme nous l’avons évoqué ailleurs sur ce site. Mais il n’a plus de pouvoir réel. C’est une plainte d’administrateurs qui va lui valoir, ainsi qu’à quelques autres administrateurs de réels soucis judiciaires, une condamnation, un appel victorieux, et ramener François Cabrol sur le devant de la scène économique, ce dont il se serait sûrement bien passé !

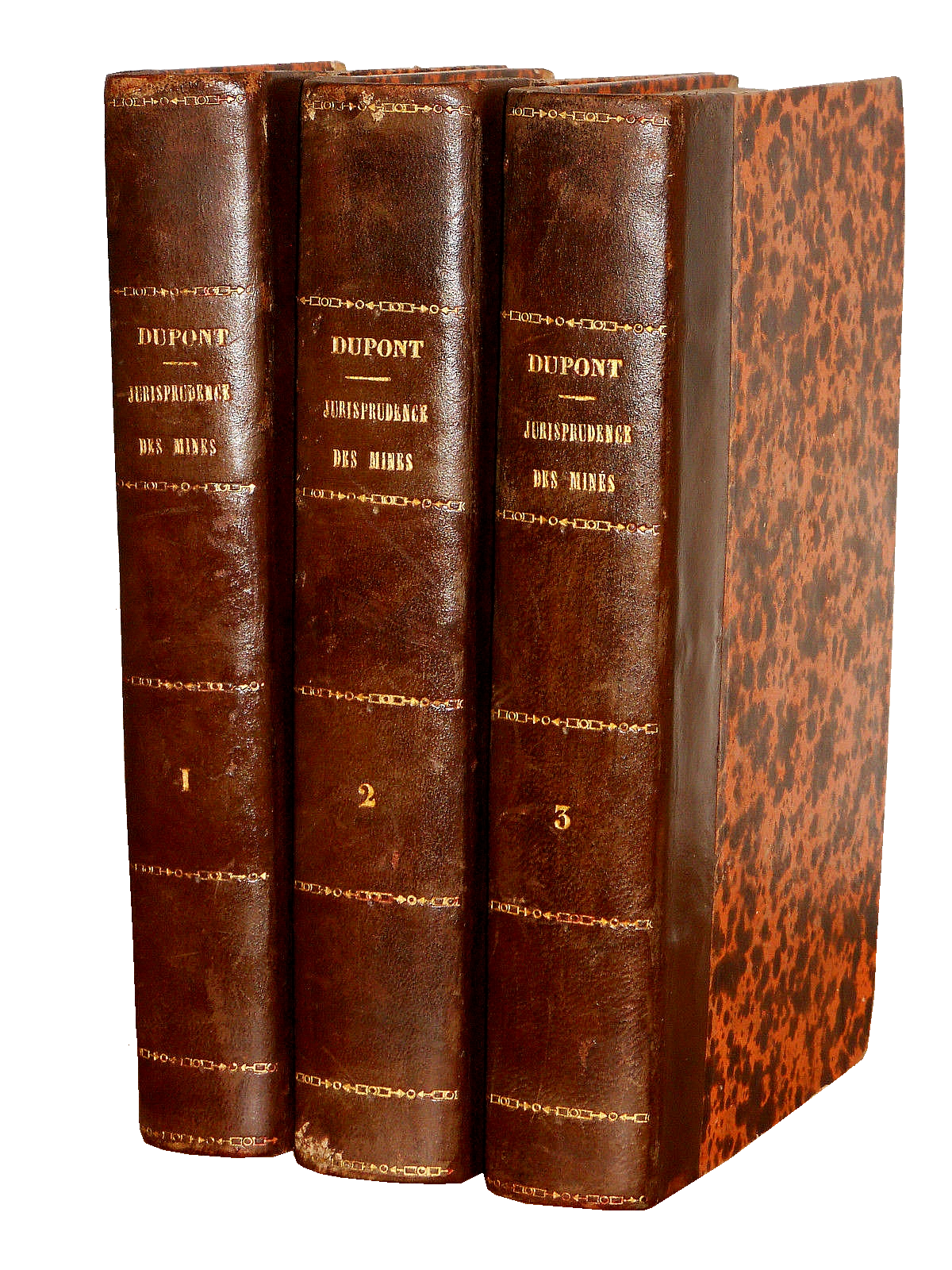

Nous ne reviendrons pas ici sur cette fin judiciaire, sauf qu’elle a fourni au Directeur de Decazeville une occasion d’écrire. François Cabrol a peu écrit : pas d’œuvres particulières, pas de biographie, pas de souvenirs de sa main ( enfin pas à notre connaissance …mais il est possible que des archives nous contredisent…). Les rares occasions de lire François Cabrol sont quelques catastrophes économiques, à son point de vue. La réduction des droits de douane par exemple, lui donne l’opportunité d’écrire tout le mal qu’il voyait dans cette mesure ; introduire plus facilement les fers anglais en France lui paraissait être le comble de la catastrophe. Ses débats publics et donc écrits avec quelques économistes en vue ont marqué l’époque. Il a mené campagne, électorale s’entend, sur ce thème.

La création de la société concurrente d’Aubin lui permit aussi de faire savoir aux lecteurs anglais de la presse parisienne que le Times avait mal fait en publiant un appel à investisseurs émanant de quelques aventuriers, français et anglais, promettant bien plus que ne pouvait le faire Decazeville… Là, ce fut le comte de Morny, qui fut pris à partie, comte un temps collègue d’Assemblée de Cabrol.

Le marché absolument inouï des rails Barlow passé par les frères Péreire, de l’ordre de 40.000 tonnes, et leur compagnie du Midi à Cabrol donne de même une occasion au Directeur rouergat de mettre en place de nouveaux trains de laminage et de nouveaux procédés industriels. Il fera une communication, technique cette fois, sur ce sujet. Son colamineur reste célèbre.

Et c’est à peu près tout ce que nous connaissons des écrits de François Cabrol. Sauf que la fin de la société, après 1860 va donc l’amener à écrire un appel aux maîtres des forges français, cherchant un appui dans son monde industriel, face aux attaques de malversations portées contre quelques administrateurs, dont lui, attaques presque colportées également dans le monde politique et à l’Assemblée. On devine que le capitaine, pas seulement d’industrie devait et allait réagir.

Cet Appel amène Cabrol à mettre sur la place publique des chiffres, et le débat devient alors assez remarquable. L’opposition entre Decazeville et le Creusot (M. Desseligny qui sera en poste à Decazeville pour le compte de la Nouvelle Société est le gendre de M. Schneider), est feutrée dans les premières lettres ; F. Cabrol cherche bien un appui. Cet appui ne viendra pas. François Cabrol met alors en avant ses propres résultats de gestion, de 1840 à 1860, période où il était seul aux commandes, avec son Conseil présidé par le duc.

Le document, l’Appel, est imprimé en 1867, et son auteur ne manque pas de rappeler ses fonctions de député, de créateur et de directeur des Forges, 72 pages pour répondre au ministre Rouher, lorsque celui-ci, le 17 avril 1866, à la tribune de l’Assemblée s’en prit donc à Decazeville et sa gestion passée.

Le débat que soulève Cabrol n’est pas, pour notre objet, important. Il réside dans des accusations de distribution de bénéfices prétendus fictifs, ou la distribution de dividendes au moyen d’emprunts par obligations, tout cela n’étant évidemment pas de la meilleure orthodoxie financière… Pour nous, le plus important réside dans la suite de chiffres que Cabrol expose pour faire prévaloir sa bonne gestion. Et quelques surprises vont se faire jour…

Lorsque nous avons développé l’histoire économique de la société avant 1860, sur la foi des commentateurs économiques de l’époque et de ce qu’on pouvait lire dans les rapports aux conseils d’administration, il apparaissait que pendant plus de 15 ans, la société n’avait dégagé que de très faibles bénéfices. La bonne volonté des administrateurs est souvent soulignée à cet égard, ainsi que leur foi, le mot est le seul exact !, en l’avenir de la fonte à la houille. La fabrication de rails, spécialité principale locale, devait, c’est sûr, amener la prospérité, pas seulement évidemment pour les populations locales. Ce credo, martelé très souvent auprès des investisseurs n’est peut-être pas exactement une stricte expression de la situation.

Parmi les chiffres que Cabrol avance, il souligne, plusieurs fois, que parmi les grandes entreprises de forges, en y comprenant même Le Creusot, « y en a t il beaucoup qui, de 1840 à1858, aient donné dix-sept millions quatre cent mille francs de bénéfices et qui aient triplé leurs moyens de production avec une augmentation de capital immobilisé de quatre millions seulement » ? Et même si Cabrol prenait la peine de découper les articles du Moniteur ou du Droit pour les coller dans ses lettres à Schneider, le maître du Creusot ne prenait pas la peine, ou très peu, ou très tard, de répondre…

La deuxième partie de l’Appel de Cabrol consiste donc à présenter des tableaux et chiffres, présentation identique qu’il souhaiterait connaître de ses ex-collègues de Forges, qui ne lui fourniront pas leurs chiffres.

Parmi ces chiffres, on apprend que le coût de la voie minière de Decazeville à Marcillac sera de 2.177.000 francs. A ce sujet il souligne l’obligation coûteuse d’établir cette voie, alors que bien d’autres forges utilisaient des voies économiques comme des canaux ou des chemins de fer publics. Lorsqu’on prend conscience du soin et des particularités apportés à construire des ouvrages, des tunnels ou les ponts de Malakoff ou Rouge, 155 mètres pour le premier cité, le souci d’économie n’est pas évident... François Cabrol regrettait-t-il son investissement ?

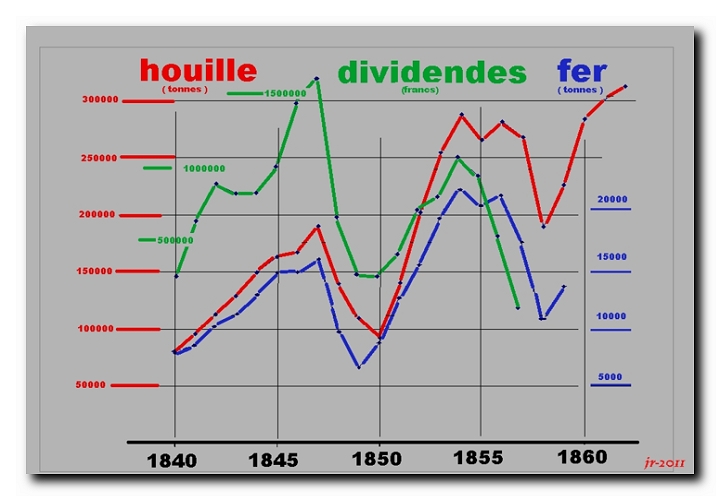

La production des forges va tripler de 1840 à 1855.

Les bénéfices évoqués vont évidemment suivre une voie parallèle. En mettant en graphique les chiffres de production de houille, de fer, et ceux des bénéfices et dividendes distribués, pour la période « Cabrol » de 1840 à 1860, on ne peut qu’être frappé du quasi parfait parallélisme des courbes.

Quelle conclusion peut-on tirer de cet Appel ? Que Decazeville n’était pas, de 1840 à 1860, une forge dans une plus mauvaise situation que les autres, et qu’elle aurait pu résister au désastre que le libre échange de 1860 allait provoquer ? Certainement !

Après avoir « réglé »ses comptes avec ses successeurs, les ingénieurs impériaux des mines en situation de Directeurs à Decazeville de 1860 à 1868, François Cabrol va évoquer ses relations avec le duc Decazes. C’est rarissime de le lire sur ce sujet.

Le ministre Rouher avait en 1866 évoqué la mémoire et l’action du duc, laissant comprendre une opposition entre Elie Decazes et François Cabrol. Evidemment le duc, décédé en 1860 ne pouvait prendre part au débat.. .

« …vous seul pouvez mettre notre barque à flot par votre constance et votre habileté ; personne ne le croit et ne s’en réjouit plus que votre ami », écrit par exemple le duc en novembre 1858. De toute évidence, les deux hommes s’estimaient !

« On m’écrit que dans la crise financière, je pourrai peut-être être utile à la Compagnie. Je ne l’espère guère ; j’essayerai. Mais votre présence serait probablement bien plus efficace…. », lettre du duc à Cabrol, un an plus tard, en 1859, avec les « hommages à Madame Cabrol et mes amitiés à Elie, signé votre ami » . Le duc est alors fatigué, souffrant de goutte, et va quitter la présidence. Son décès se produit en 1860.

La compagnie sera officiellement déclarée en faillite le 12 mai 1865. La première chambre de la cour impériale a infirmé le jugement pris en première instance par un arrêt en date du 30 juillet 1867.

Elle ….

…..« Met les appellations et le jugement dont est appel à néant ;

Emendant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées »….

Etait-ce le dernier combat de François Cabrol ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

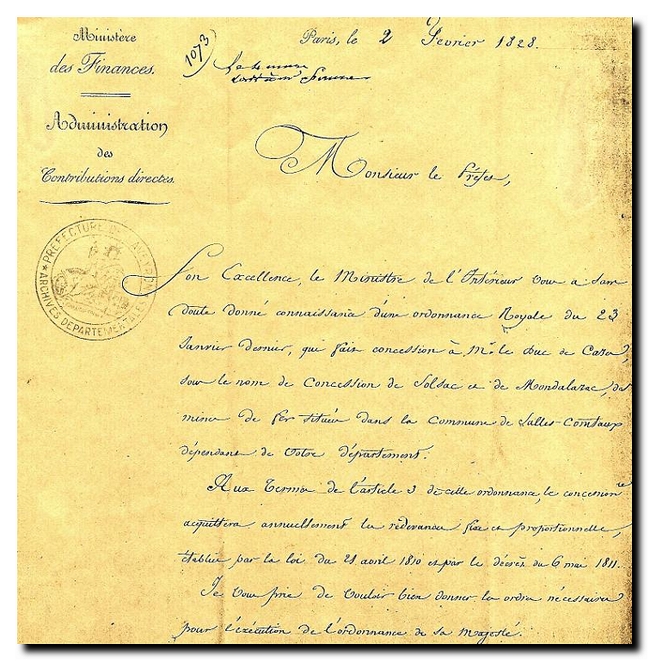

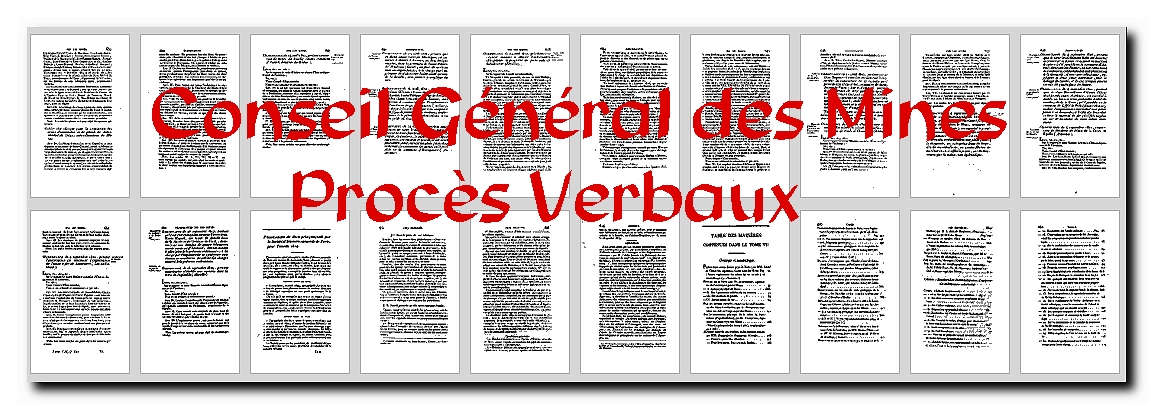

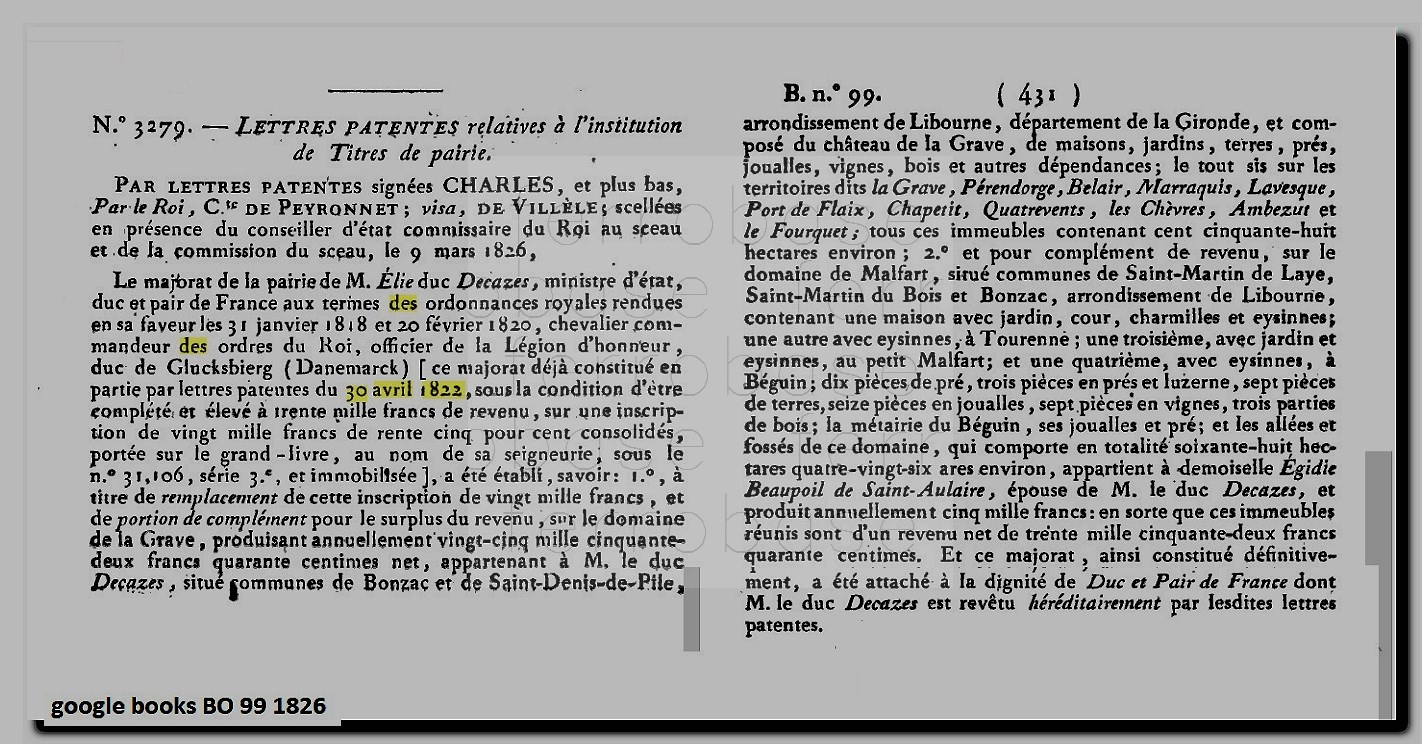

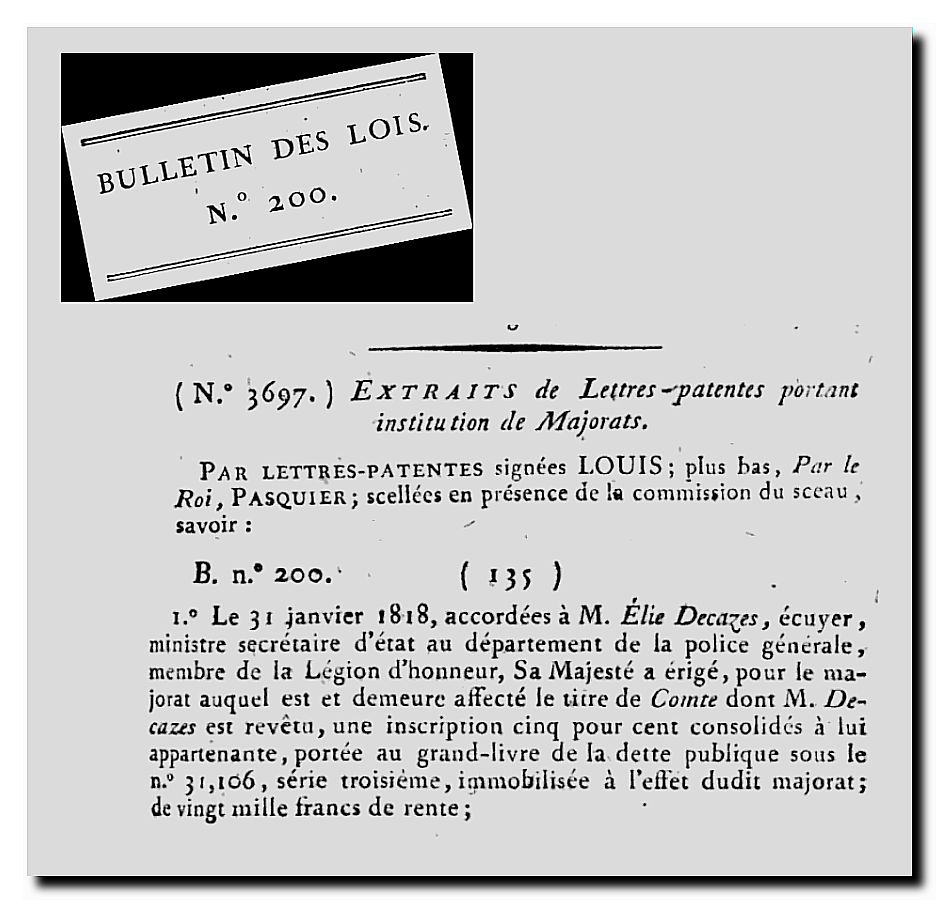

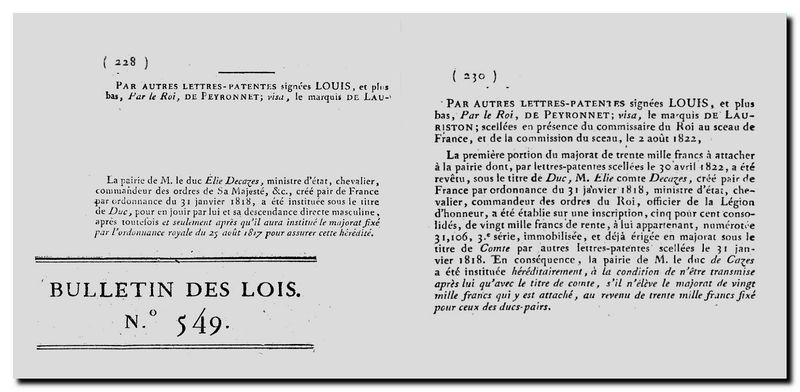

Le Conseil Général des Mines (CGM) est au début du XIX ème siècle une autorité administrative consultative. Ce conseil de neuf personnalités est ainsi appelé à donner son avis sur les affaires minières. La consultation du Registre des Procès verbaux des séances du Conseil (fonds ancien, site de l'ensmp Mines Paris) permet de prendre connaissance, avant que les ordonnances royales ne soient rendues, de l'avis de ces sages. Cet avis souvent très motivé donne de précieuses indications sur la validité des dossiers examinés. A partir de l'inventaire " enrichi " de Lionel Latty (2004, IDHE, Paris X Nanterre, cotes F/14-17920 à F/14/17944) nous vous proposons une lecture détaillée de ces avis du CGM concernant la société du duc Decazes. Ces avis, analysés ici de janvier 1811 à septembre 1830, concernent donc pour la société la période des débuts. Avant le premier avis analysé ci-dessous, les seuls avis rendus pour le département de l'Aveyron, se rapportent tous à des mines de houille, dans les bassins de Rodez et d'Aubin, et ne concernent en rien le fer et M. Decazes. Par contre, dans le département du Tarn, où vont se rencontrer vers 1815 Joseph et Robert, respectivement frère du duc Decazes et de François Cabrol, le fer et ses concessions de mines apparaîssent dès septembre 1812...

Le premier avis impliquant notre Route du Fer est

ainsi donné le 27 février 1826 et concerne les statuts des

Houillères et Fonderies de l'Aveyron signés le 17 janvier précédent. La

précision sur la date est importante, car

ce n'est que six mois plus tard, en juin 1826, que

les statuts définitifs ont été établis comme le mentionne l'ordonnance de Louis XVIII, fondatrice de

l'entreprise, parue dans le bulletin des Lois 104 bis. On peut donc

comparer cet avis

du 27 février, communiqué ensuite au Conseil d'Etat avant parution,

avec le texte définitif. Les principaux associés sont nommés : duc

Decazes, Humann, Baudelot et Milleret, ce qui est tout à fait conforme

aux listes mentionnées, voir le chapitre 7 du site

par exemple. Avant cette création en Rouergue,

MM. Humann et Milleret avaient des

participations financières dans des mines et usines métallurgiques et

apparaissent plusieurs fois dans les avis concernés du Conseil.

Le rapporteur remarque d'abord qu'il " est impossible de déterminer si

(le) capital de 1.600.000 F sera suffisant, le capital réel pourrait

n'être que 1.200.000 F si le duc Decazes ne fournissait pas réellement

400.000F avec ses 80 actions " . Cette information contredit les statuts définitifs : capital de

1.800.000 F et actions de 3.000F, au lieu de 5.000 F comme envisagé.

L'investissement direct du duc sera de plus porté à 480.000 F en juin,

au lieu de 400.000 F envisagé en janvier...La remarque du rapporteur

(un ingénieur des mines) traduit-elle quelques doutes sur la solidité

financière de l'opération, et du duc ? Le

capital initial sera donc - un peu - augmenté de 200.000 F, et l'action

diminuée - fortement - à 60 % de son nominal prévu. On peut conclure

que la vision première était à la fois trop optimiste sur le montant de

l'action, d'où peut-être quelques difficultés de souscription, et trop

pessimiste sur le capital à mobiliser. Nous avons déjà rappelé que le

capital initial de 1.800.000 F n'avait d'ailleurs pas été intégralement

souscrit en juin 1826.

Une

deuxième remarque du rapporteur suit : il

propose, et sera suivi par ses collègues,

de supprimer l'article 13 des statuts

" stipulant que chaque action portera intérêt de 350F par an ".

L'action prévue étant de 5.000 F, un calcul sommaire semble donc

indiquer que les promoteurs de Decazeville escomptaient un rendement

(brut) de 7 % de leur investissement. Le

rapporteur indique que " ces

allocations d'intérêts annuels sont peu en accordance avec les

principes des sociétés anonymes, surtout s'agissant d'activités

aléatoires ". Cette dernière précision est curieuse...Pensait-on

que la société n'aurait pas une longue vie ?

Le CGM approuvera ces modifications en ajoutant quelques autres

clauses en respect avec la loi d'avril 1810 sur les mines. Le

rapporteur était M. Brochant de Villiers.

Le 27 août

1827, le quatrième point de la réunion du CGM concerne un avis sur

l'implantation de quatre hauts-fourneaux au coke à Firmi ; l'avis est

favorable, et le procès verbal ajoute :

" affaire aussi simple que son but est important, ressources minérales

immenses, capitaux considérables, industrie nouvelle et féconde "

. Le rapporteur, Cordier, également président du Conseil n'est pas le