RETOUR page menu RETOUR page accueil

chemin de traverse :

le tramway de Rodez

maj 01/2024

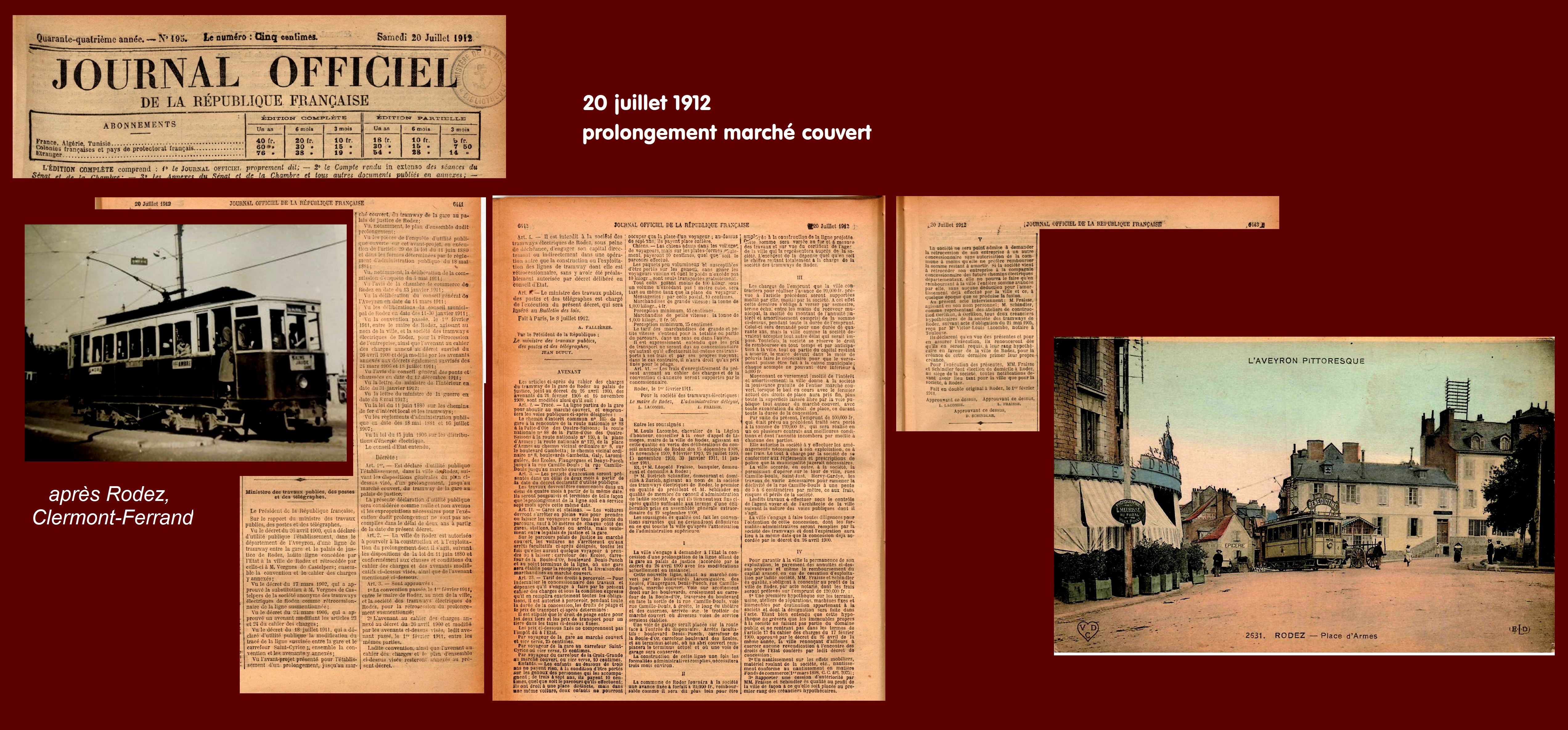

▲ Rodez ville moderne !

le roulement de tambour est ici ! ►◄

Année européenne du Patrimoine industriel et technique

Voici une page

spéciale, dans la

série des pages

2015

qui sont consacrées au patrimoine industriel et

technique.

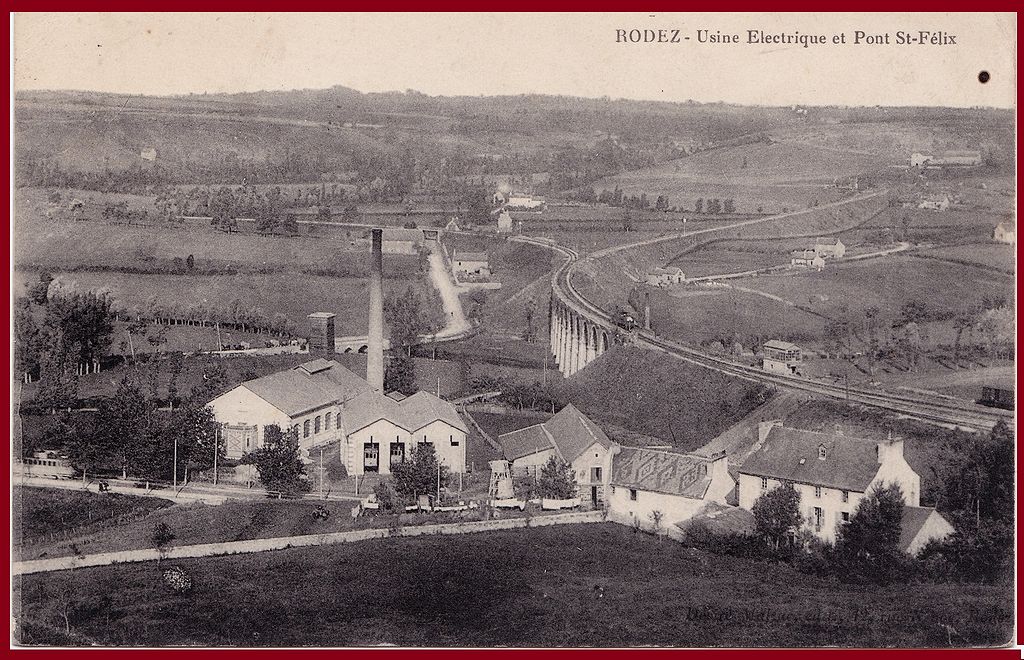

Gare des tramways de Rodez, ateliers (postée octobre 1914)

Un pont transbordeur (mal visible ici) permet le mouvement des motrices et remorques depuis la voie principale

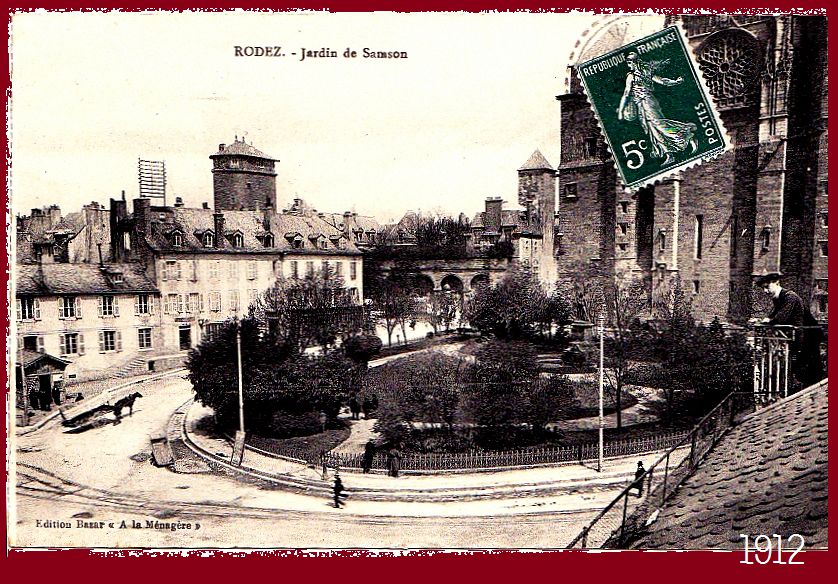

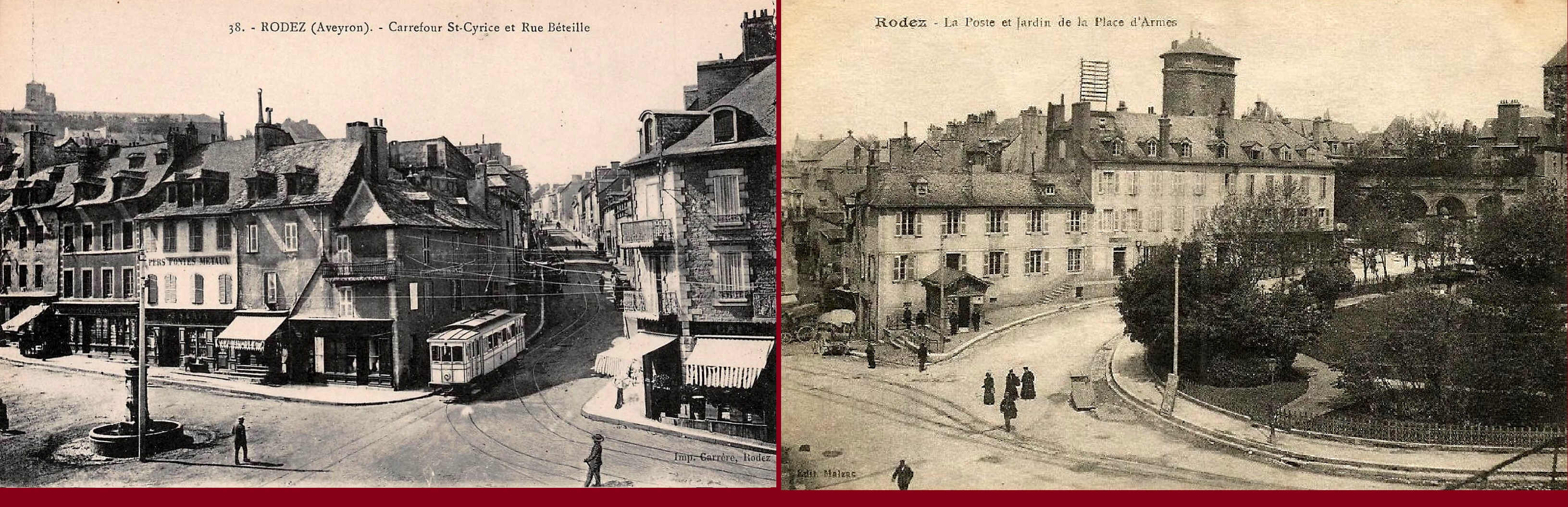

Place d'Armes, Rodez, vue plongeante sur les rails et la place (postée mai 1912)

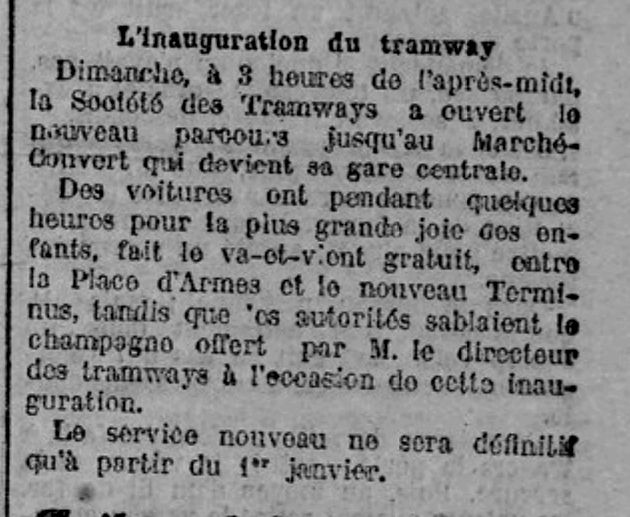

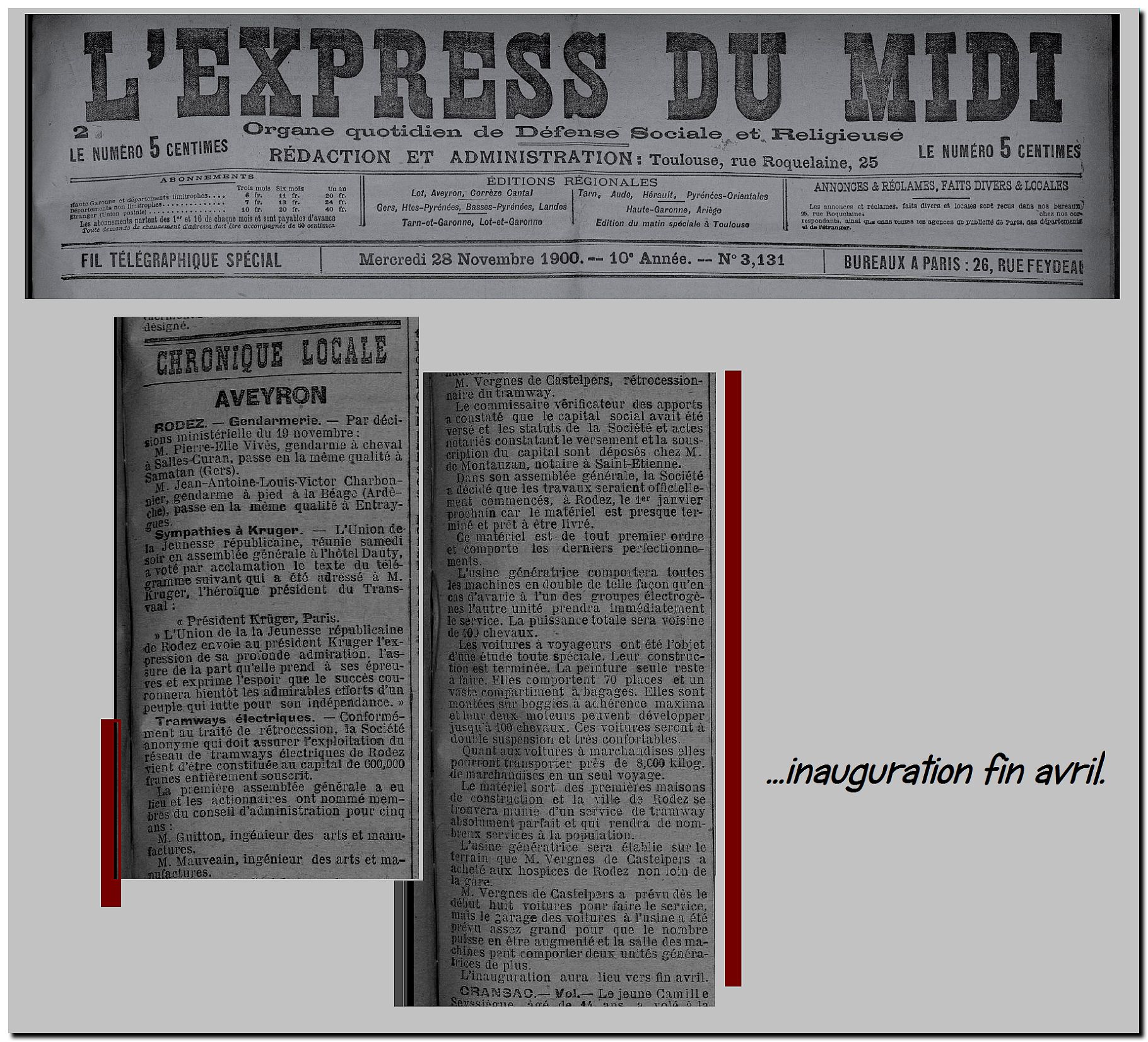

Le

tramway de Rodez

fut actif au tout début du

siècle, le précédent, de 1902 (à partir du 15 août) à 1920 (5

juillet). Un

pari très audacieux lorsqu'on connaît la topographie du piton ruthénois

: faire circuler un tramway sur des pentes voisines de 100 ‰

relève en

effet d'une volonté forte de surmonter les obstacles ! Des sources

diverses, certaines accessibles sur le net, permettent de découvrir ce

réseau éphémère. L'article de M. Jacquot, (Bulletin Facs, voir

bibliographie en fin d'article), est certainement le plus

fouillé à

tous points de vue. Pour notre part, notre apport sur cette page

va être

d'évoquer une des particularités du réseau et de son matériel, et

surtout de

proposer ce qu'il est encore possible, près d'un siècle plus tard, de découvrir. Pour cela il faudra

lever les yeux et marcher sur les traces de l'ancêtre...

Le

tramway de Rodez

fut actif au tout début du

siècle, le précédent, de 1902 (à partir du 15 août) à 1920 (5

juillet). Un

pari très audacieux lorsqu'on connaît la topographie du piton ruthénois

: faire circuler un tramway sur des pentes voisines de 100 ‰

relève en

effet d'une volonté forte de surmonter les obstacles ! Des sources

diverses, certaines accessibles sur le net, permettent de découvrir ce

réseau éphémère. L'article de M. Jacquot, (Bulletin Facs, voir

bibliographie en fin d'article), est certainement le plus

fouillé à

tous points de vue. Pour notre part, notre apport sur cette page

va être

d'évoquer une des particularités du réseau et de son matériel, et

surtout de

proposer ce qu'il est encore possible, près d'un siècle plus tard, de découvrir. Pour cela il faudra

lever les yeux et marcher sur les traces de l'ancêtre...

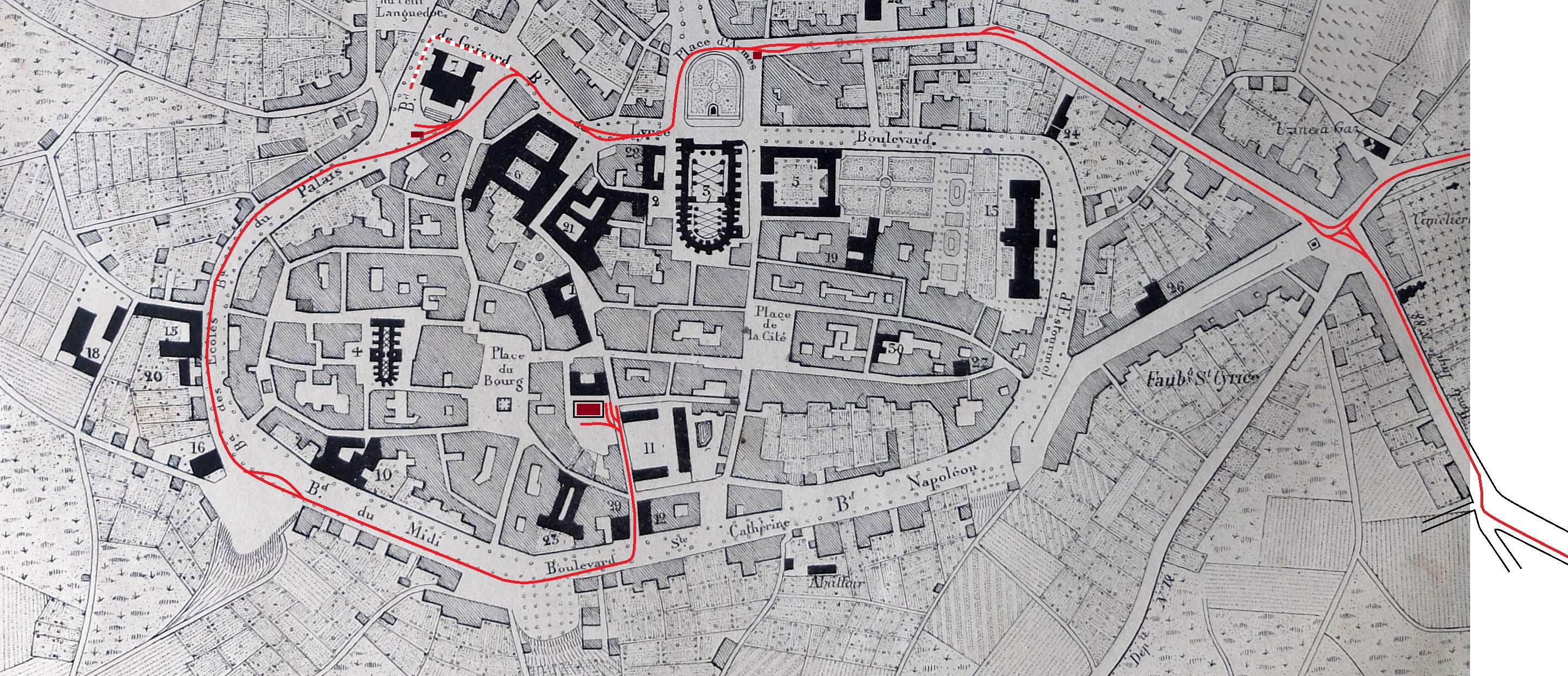

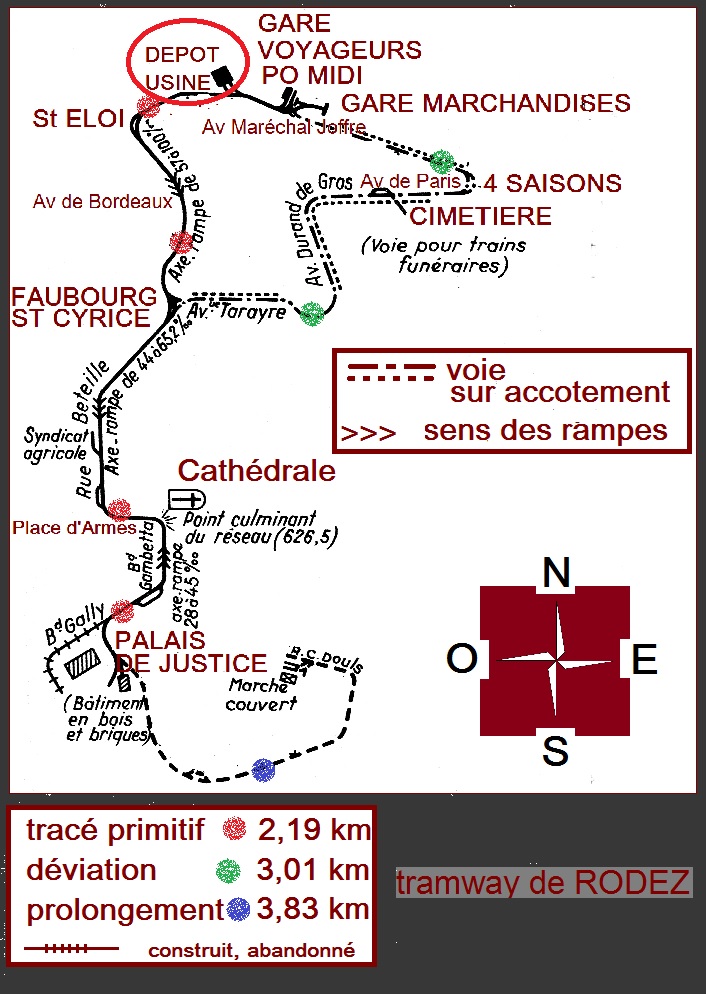

▲ Plan des lignes, modification et complément, d'après LVDR

▼Partie urbaine, report du tracé* sur plan Romain de 1856

* sources : croquis in Jacquot, FACS, 1968 n° 85,

origine dossier Archives Départementales Aveyron, cote non précisée

origine dossier Archives Départementales Aveyron, cote non précisée

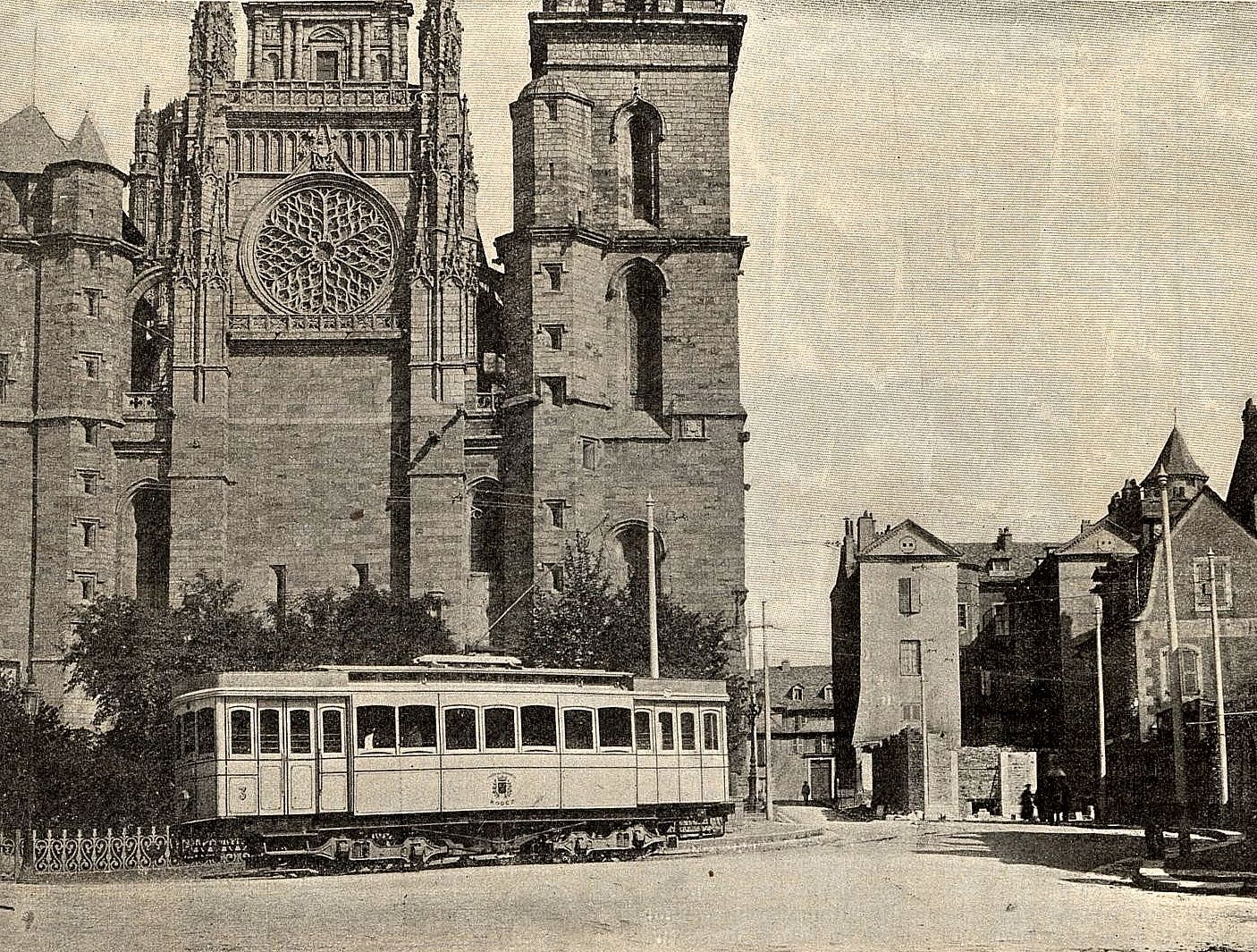

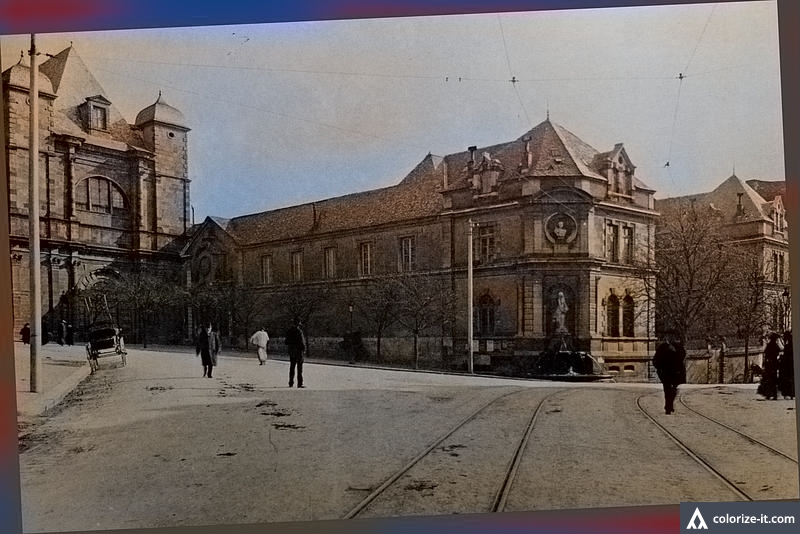

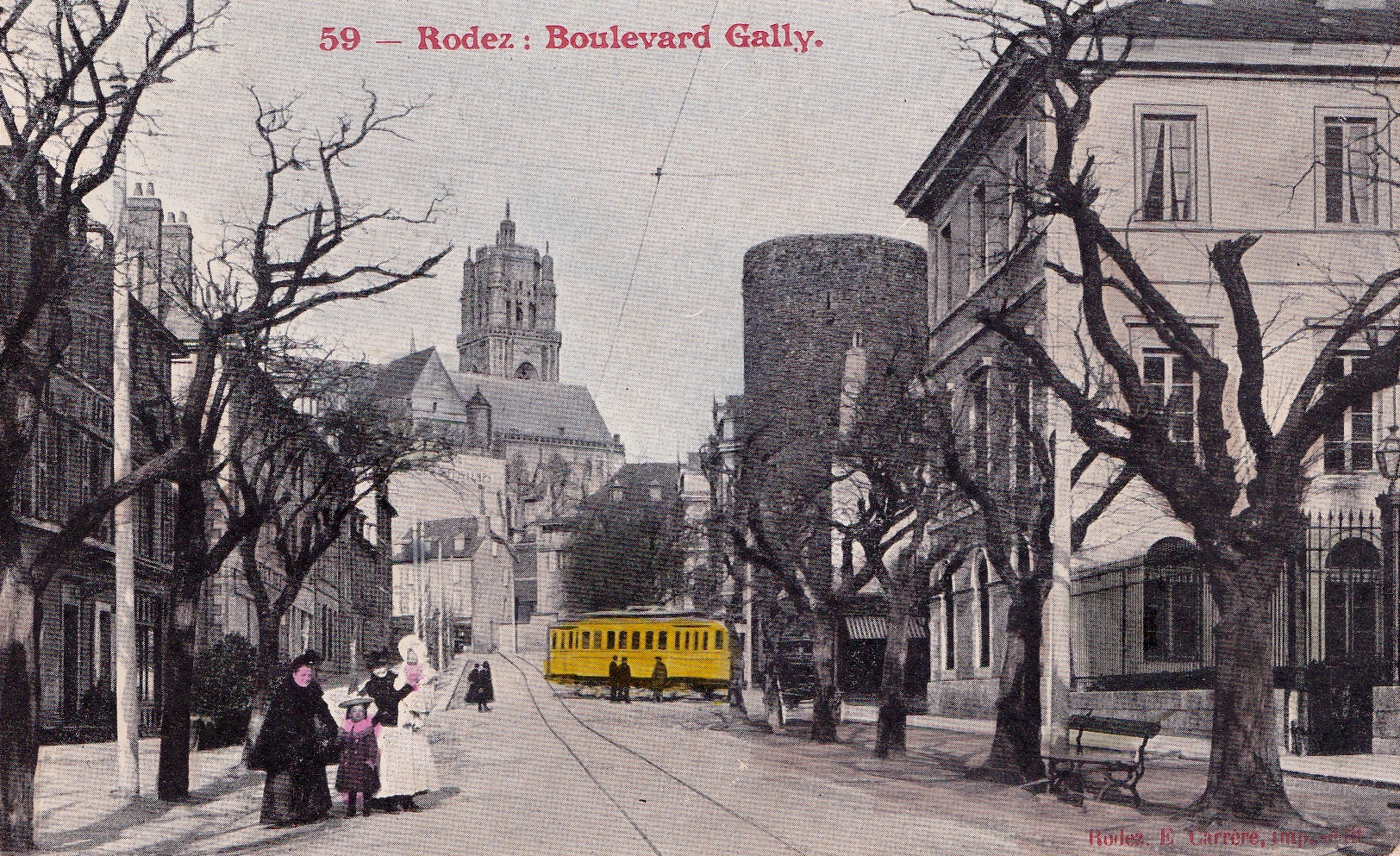

▼ devant l'ancien lycée Foch (postée 19?6)

Le but

principal

du réseau est de joindre deux pôles

: la gare, celle des réseaux PO et Midi qui cohabitent ici, en un point

frontière, et le centre ville un à deux kilomètres plus loin, et

surtout un peu plus haut, 92 mètres exactement, pour un peu plus de

1500 m, avec une pente moyenne de 60 ‰ et même 100 ‰ sur un court

passage

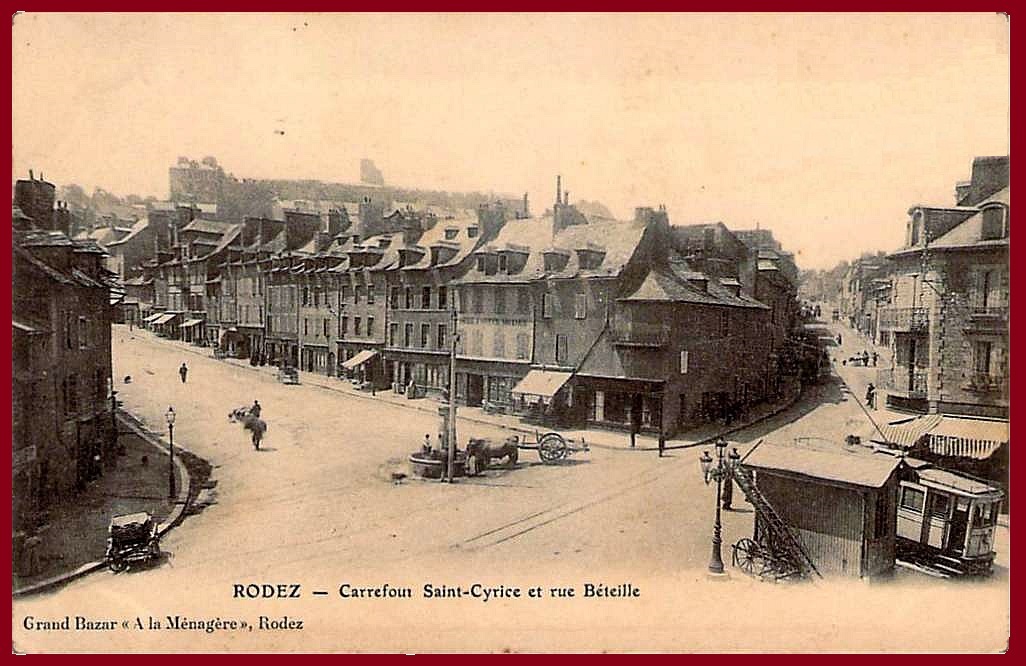

de 20 m ! La ligne principale, en axe de chaussée, après quelques

centaines de mètres,

emprunte une très sévère montée, l'avenue de Bordeaux, ou côte St-Eloi,

vers le Faubourg. Un changement de direction à 90° lui permet alors

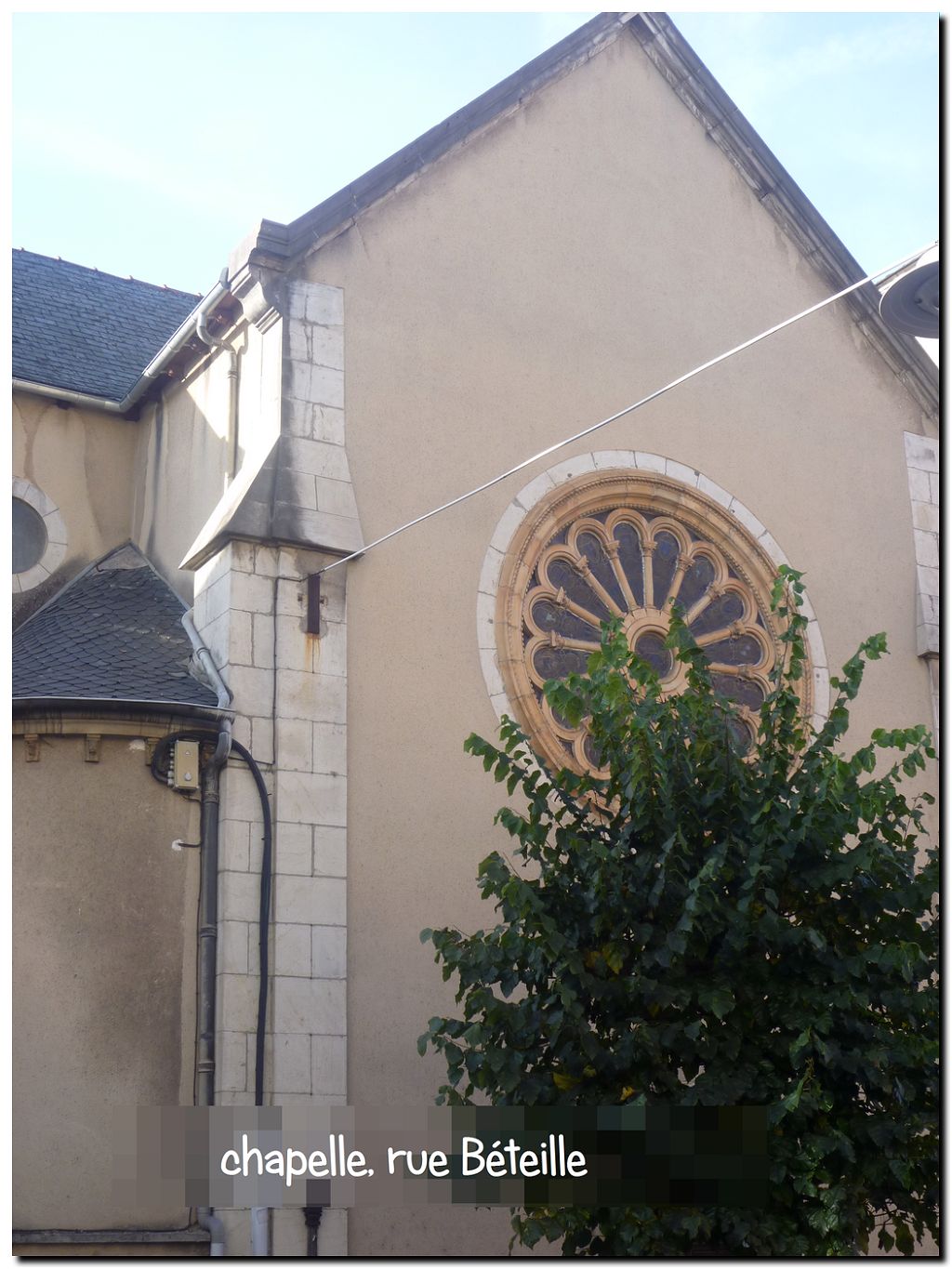

d'emprunter la rue Béteille pour rejoindre la Place d'Armes, itinéraire

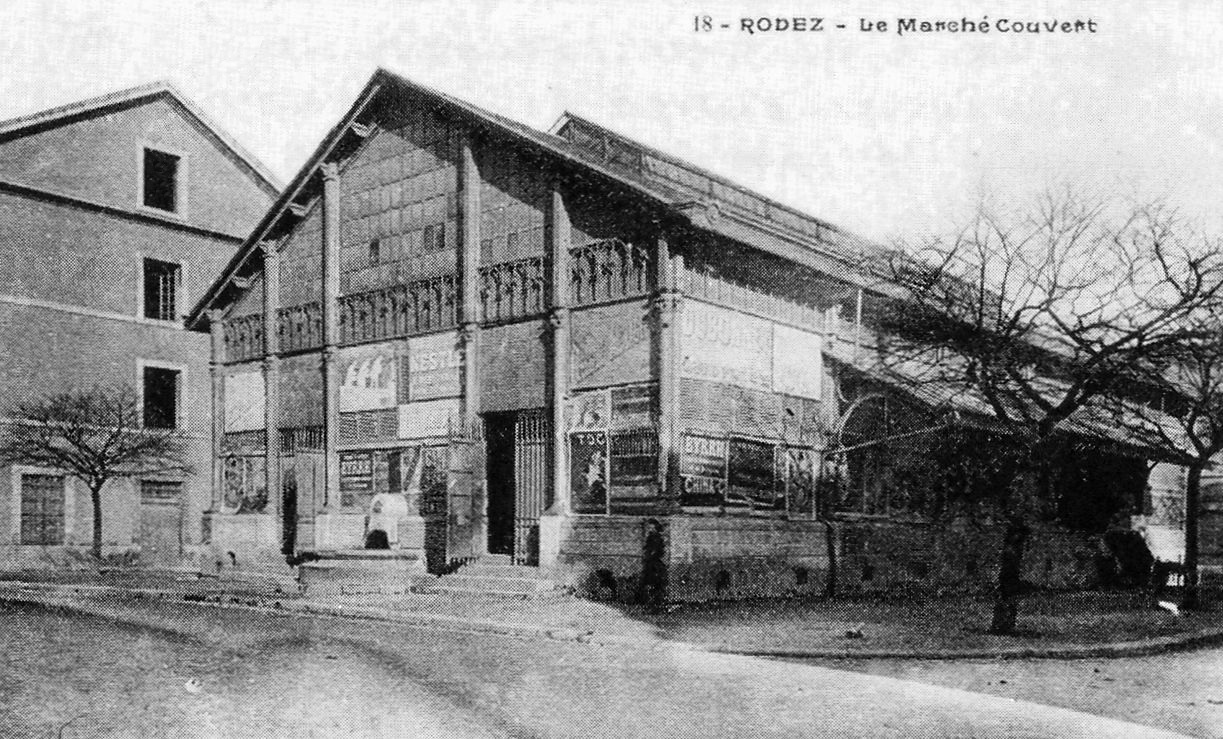

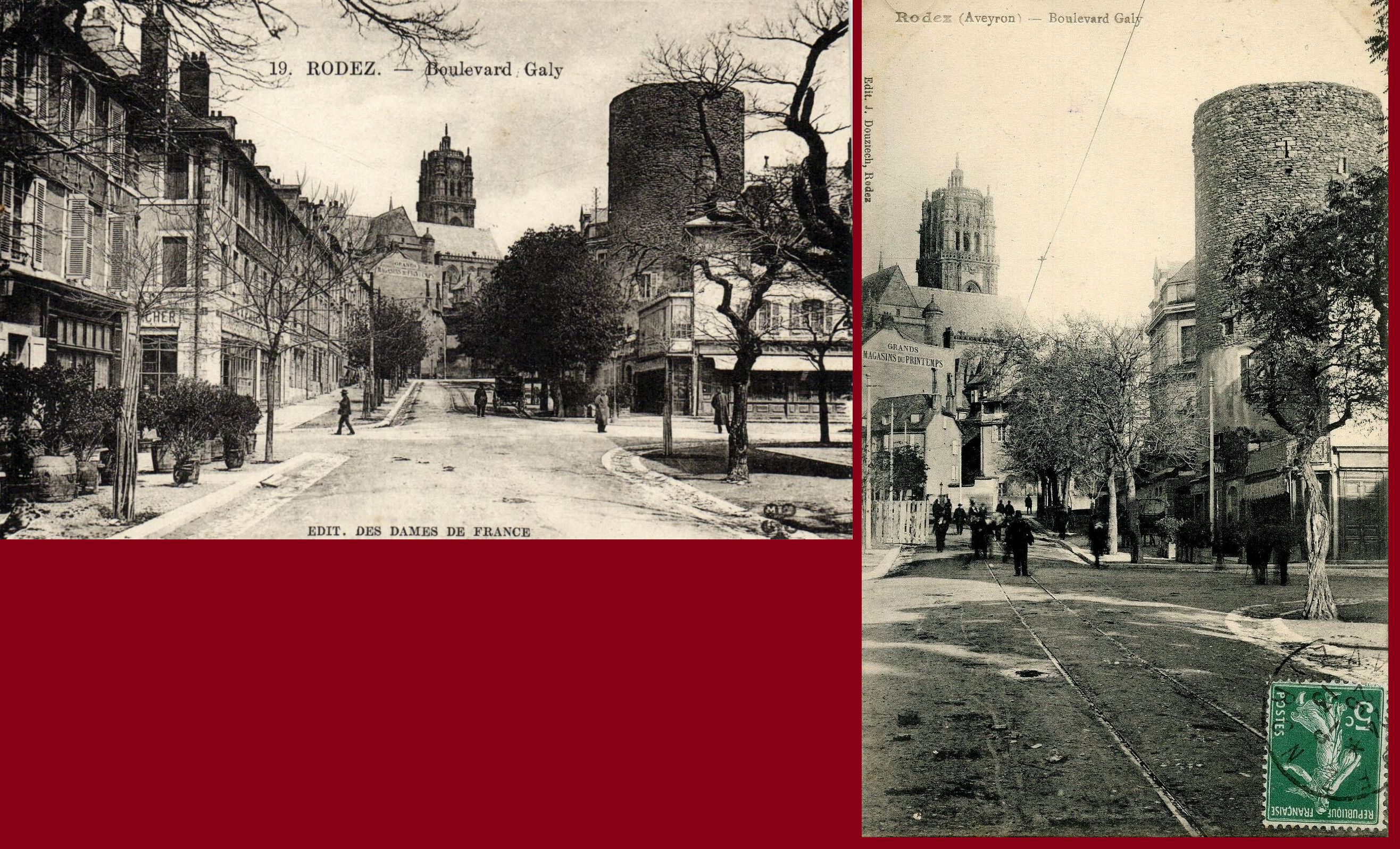

légèrement moins pentu. Une fois cette place traversée, le tramway se

dirige sur les boulevards de Rodez vers le palais de justice, qui fut

le point terminal originel du réseau.

Le but

principal

du réseau est de joindre deux pôles

: la gare, celle des réseaux PO et Midi qui cohabitent ici, en un point

frontière, et le centre ville un à deux kilomètres plus loin, et

surtout un peu plus haut, 92 mètres exactement, pour un peu plus de

1500 m, avec une pente moyenne de 60 ‰ et même 100 ‰ sur un court

passage

de 20 m ! La ligne principale, en axe de chaussée, après quelques

centaines de mètres,

emprunte une très sévère montée, l'avenue de Bordeaux, ou côte St-Eloi,

vers le Faubourg. Un changement de direction à 90° lui permet alors

d'emprunter la rue Béteille pour rejoindre la Place d'Armes, itinéraire

légèrement moins pentu. Une fois cette place traversée, le tramway se

dirige sur les boulevards de Rodez vers le palais de justice, qui fut

le point terminal originel du réseau.

photo Carrère : des rails...

La gare, station de départ et d'arrivée

- traction par moteurs électriques et fils aériens (art. 1)

- écartement intérieur des rails 1 m (art. 4), rails noyés dans la chaussée

- par voyageur, droit de péage, 20 centimes (art. 23) de la gare au palais de justice

- par colis de voyageur, 100 kg maximum, 20 centimes de la gare au palais (gratuit si moins de 10 kg)

On voit que certains voyageurs n'hésitaient pas à transporter du lourd !

Par ailleurs, le tramway peut assurer du transport de fret, de dépêches...

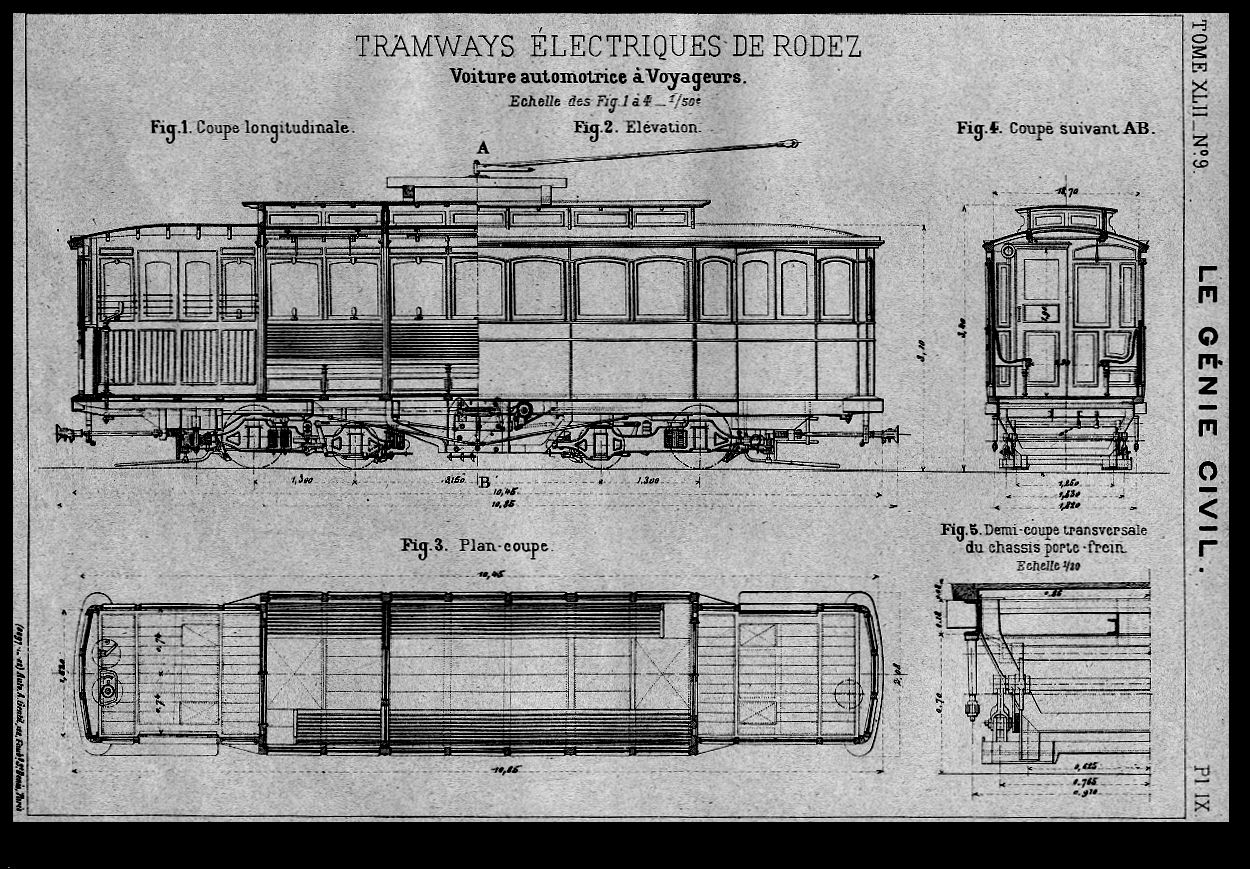

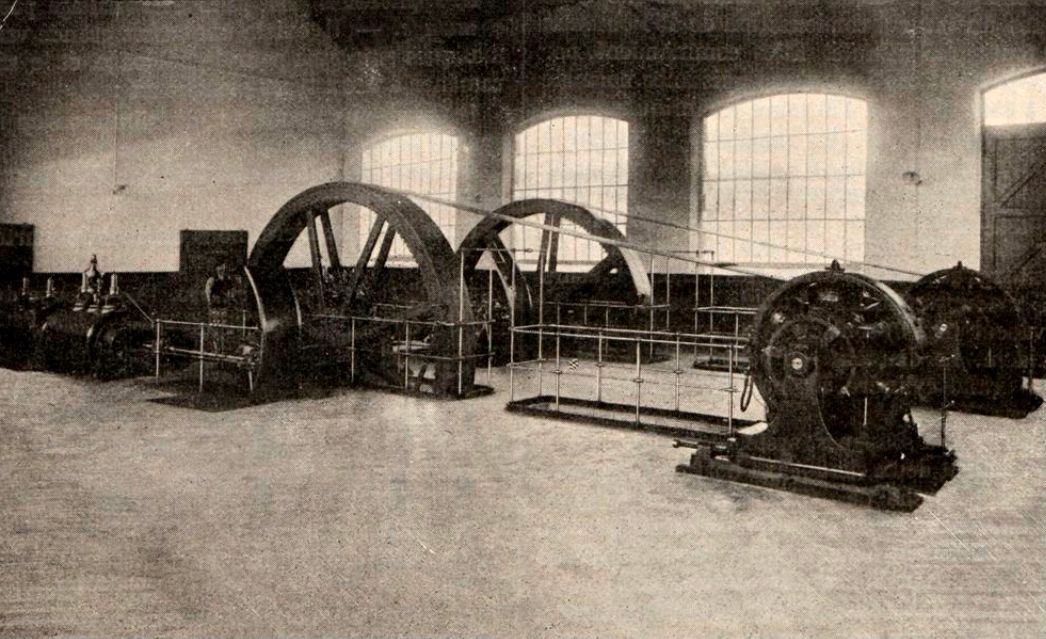

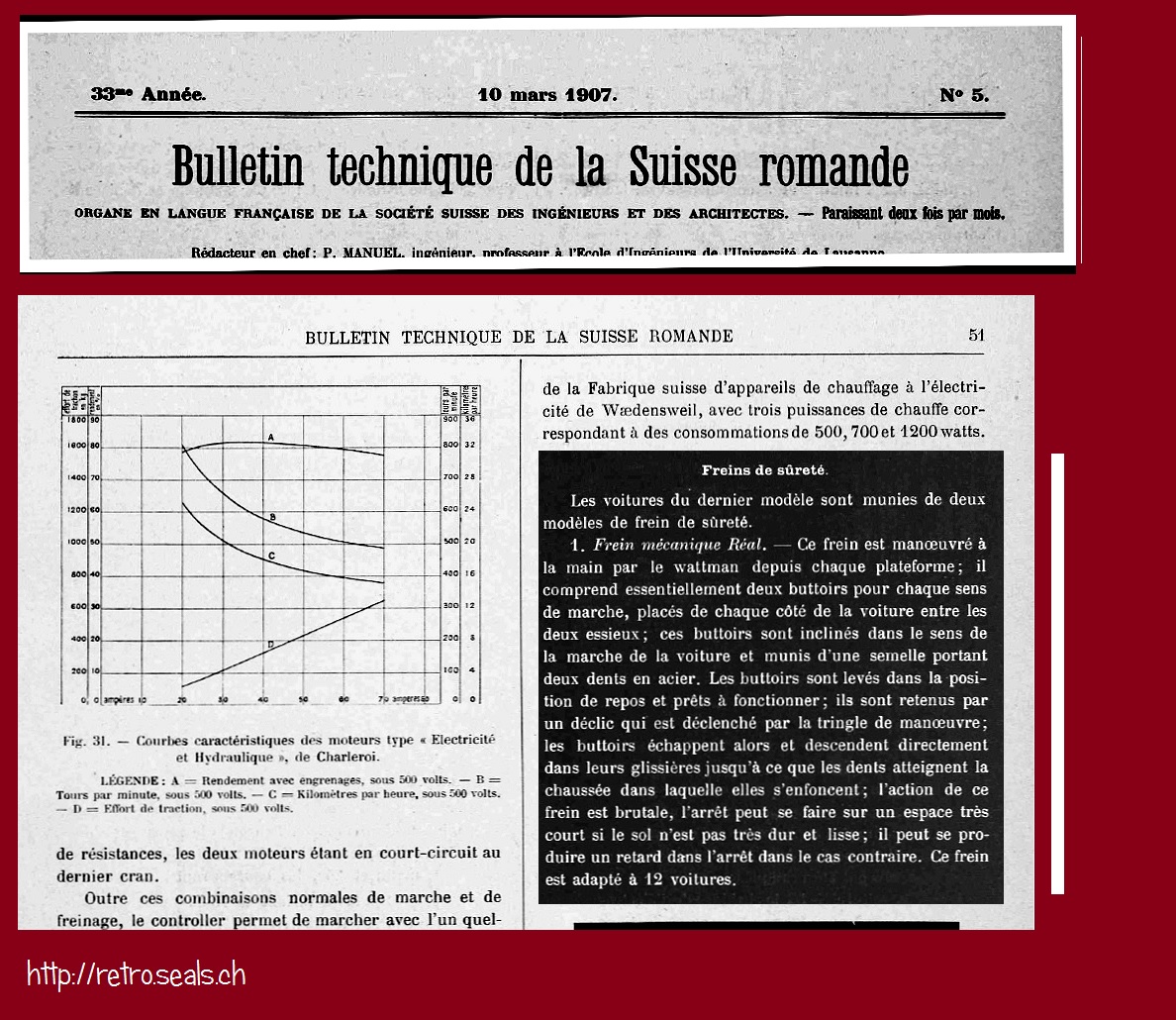

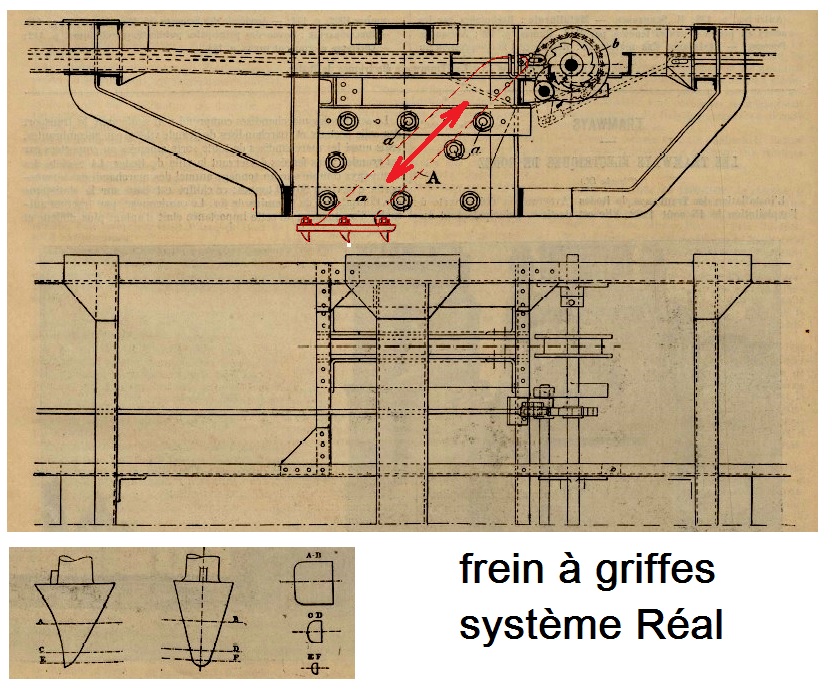

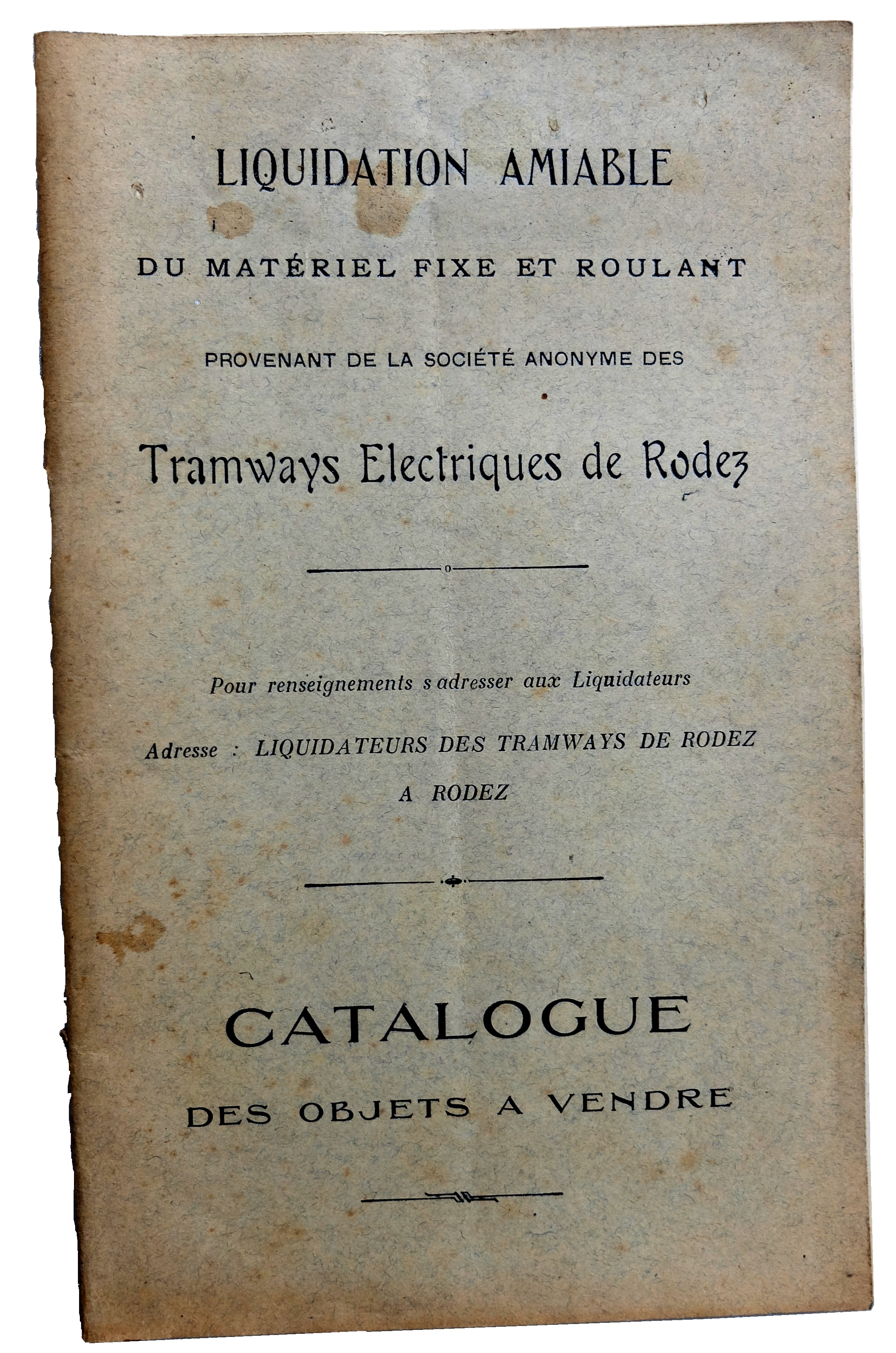

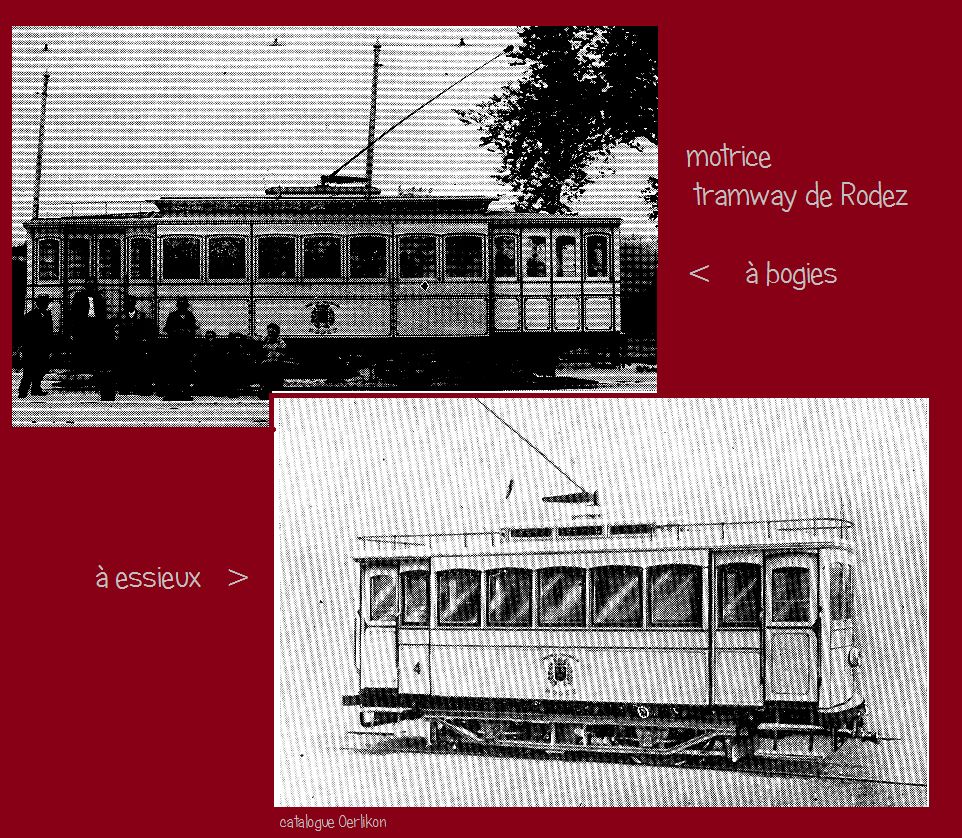

Ces obligations diverses vont conduire à la définition d'un matériel éprouvé. La firme suisse Oerlikon étudiera le réseau et va fournir le matériel électrique. Les ateliers de Schlieren contribueront à ce marché pour le matériel roulant. Les premières motrices, élégantes, étaient à bogies. D'autres à deux essieux, plus légères suivront. Un constructeur de Lyon, Weitz fournira en 1917 deux remorques. Les deux entreprises principales suisses sont proches de Zurich. La crémaillère n'étant pas retenue, la circulation par adhérence fera appel à des tramways sur bogies. Chaque élément (voyageur) est d'une longueur hors-tout de 10,85 m. Le problème le plus important sera évidemment celui des rampes à gravir et inversement à descendre. Nombre de ruthénois ont dû se poser la question et connaissaient-ils la (les) réponse(s) ?

La montée de l'avenue de Bordeaux, avec son passage à 100 ‰ (!) et celle de la rue Béteille n'ont apparemment pas été cause, au début des activités de difficultés particulières. Si elles ont existé, elles n'ont pas été particulièrement soulignées dans les descriptions d'époque et si un patinage apparaissait, des sablières pouvaient l'enrayer. Il en est tout autrement de l'opération inverse, descendre vers la gare. Pour sécuriser l'activité, le matériel était muni de deux dispositifs de freinage. Le premier, utilisé habituellement consistait en un freinage électrique. Les moteurs devenaient alternateurs et le courant était dissipé dans les résistances de démarrage. Classique dans son principe ce frein électrique donnait satisfaction. Au cas où, un second frein mécanique pouvait être mis en oeuvre sur huit sabots.

Mais si un enrayage survenait ? La solution, préconisée, consiste à desserer le frein, rendre aux roues la possibilité de retrouver leur rotation, puis de freiner progressivement. On comprend bien sûr l'angoisse du mécanicien de service devant couper le freinage dans cette situation d'urgence pour mieux ensuite arrêter son convoi ! Un seul cas de dérive, sans accident de personne est relaté...

freins de sûreté Réal, tramway de Lausanne

Frein à griffes, Le Génie Civil

clap

de fin, 1922, ADA

clap

de fin, 1922, ADAEt maintenant, que reste-t-il de ce tramway ?

Planche,

motrice 1, Le Génie Civil

Il a

disparu victime de son non succès, d'une faible fréquentation de

voyageurs, et des conditions économiques très bouleversées de cette

époque. Les calculs des gestionnaires furent rapidement mis en défaut.

Evidemment, aucune trace (locale...) du

matériel roulant, parti vers d'autres réseaux, comme Clermont-Ferrand.

Des motrices "Rodez" y étaient semble-t-il actives en 1953 !

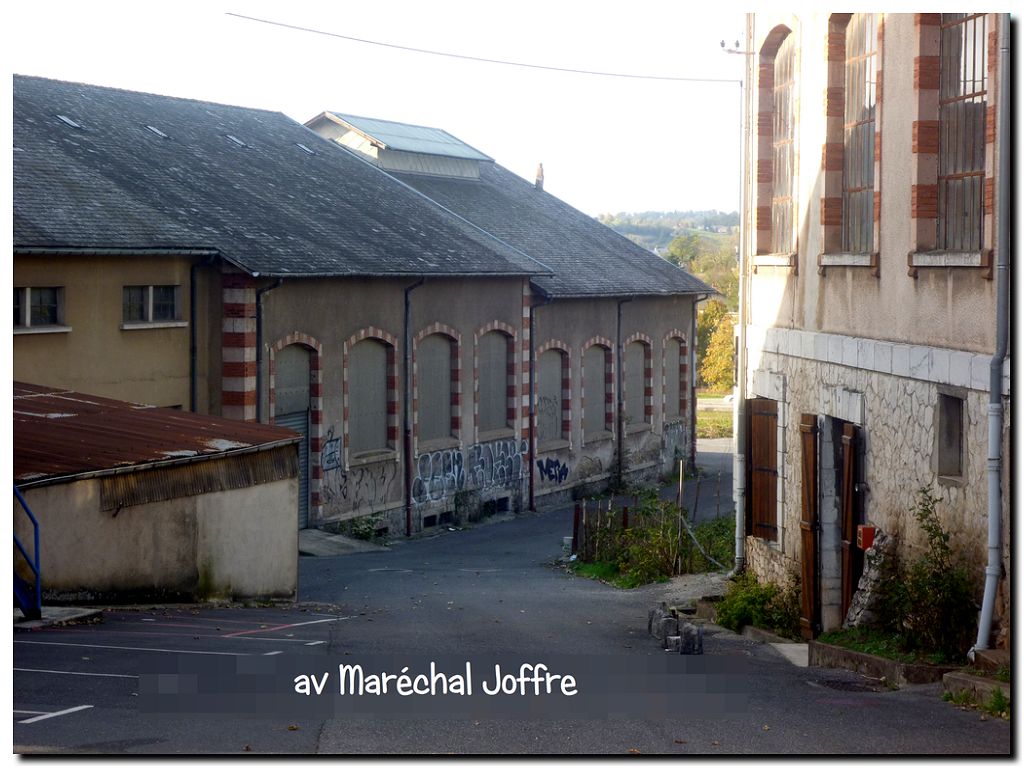

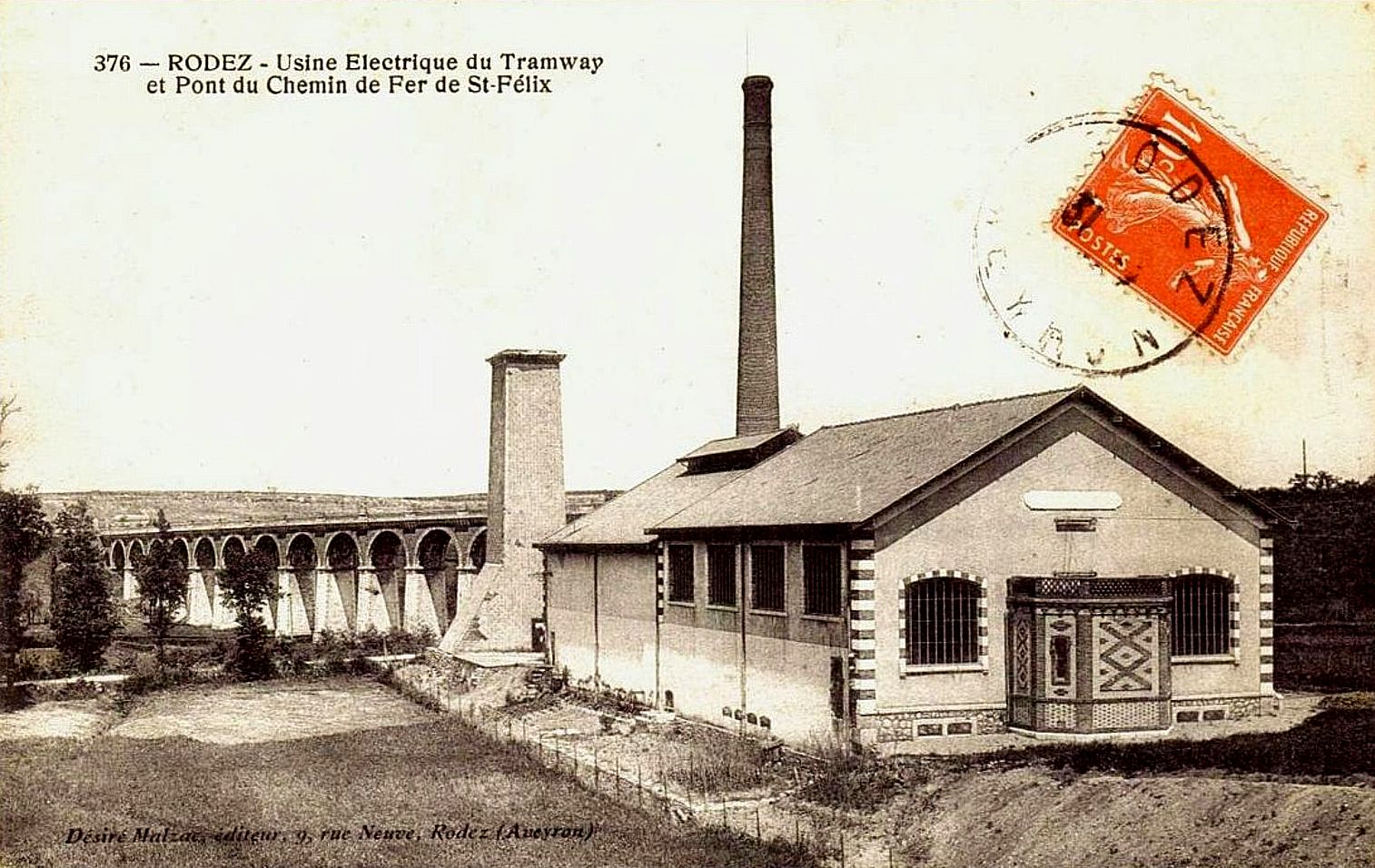

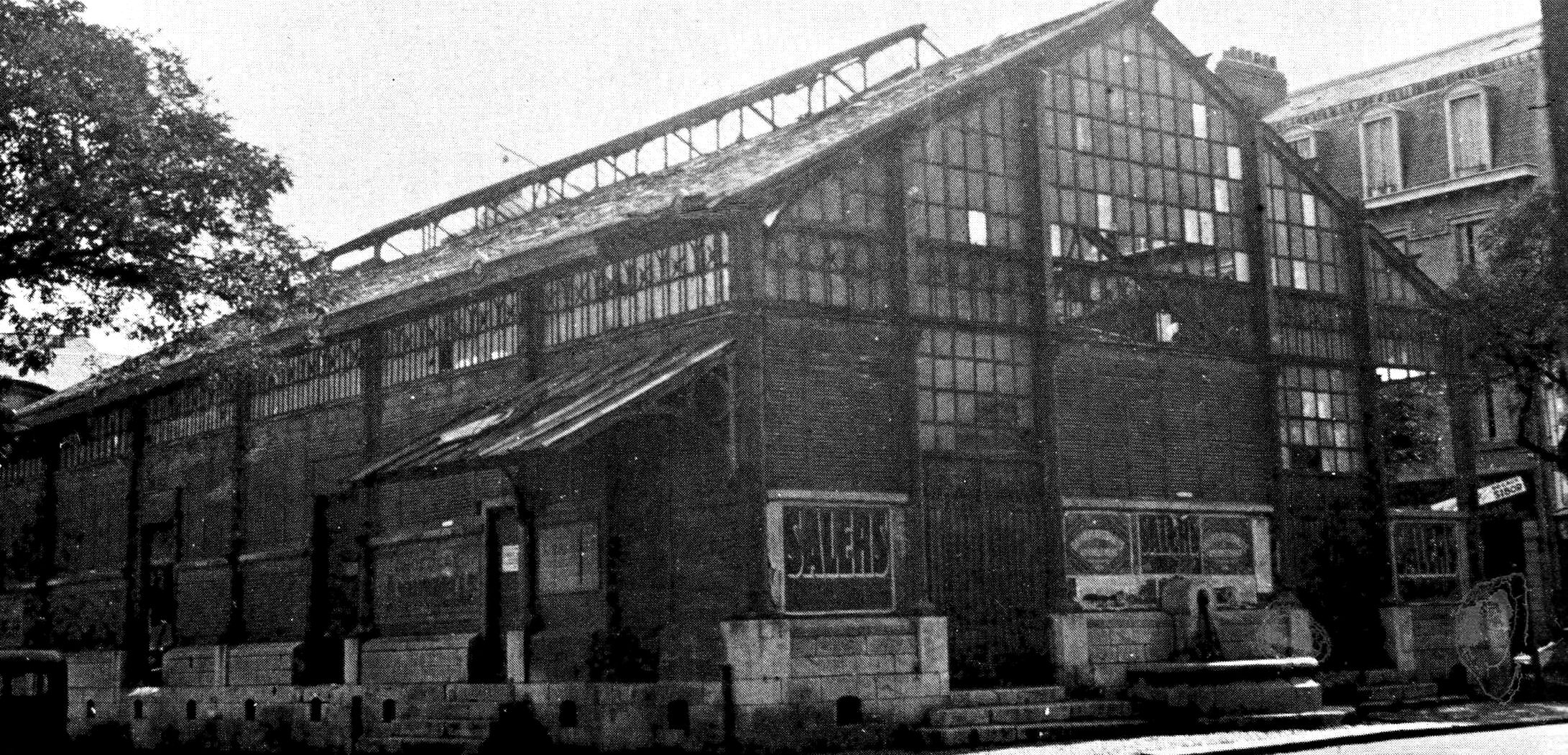

Pour les

installations fixes, les ateliers de St-Félix et le garage des rames

sont encore des bâtiments faisant partie du quotidien. Reconvertis pour

diverses activités, leur architecture industrielle, mais soignée, les

signale sans difficultés aux promeneurs. Le grand bâtiment existant

était celui de l'usine électrique. La cheminée de la machine à

vapeur n'est plus là... Une prise d'eau existait depuis le ruisseau

voisin. Et il y

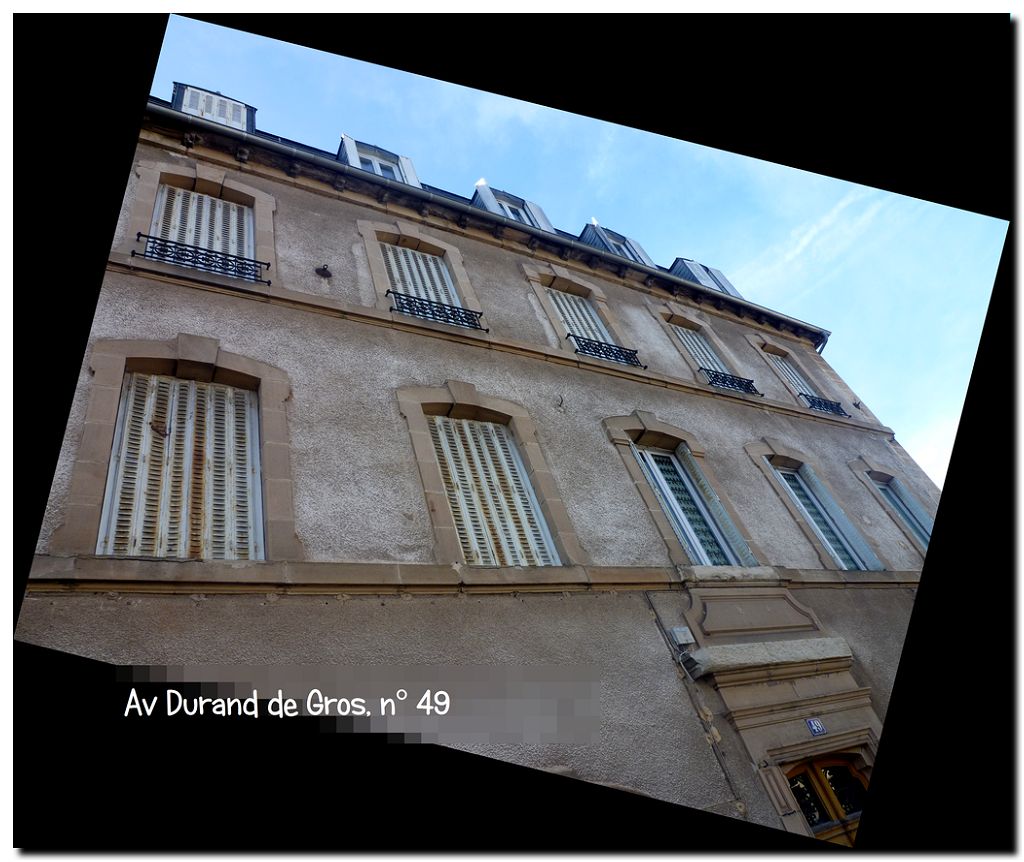

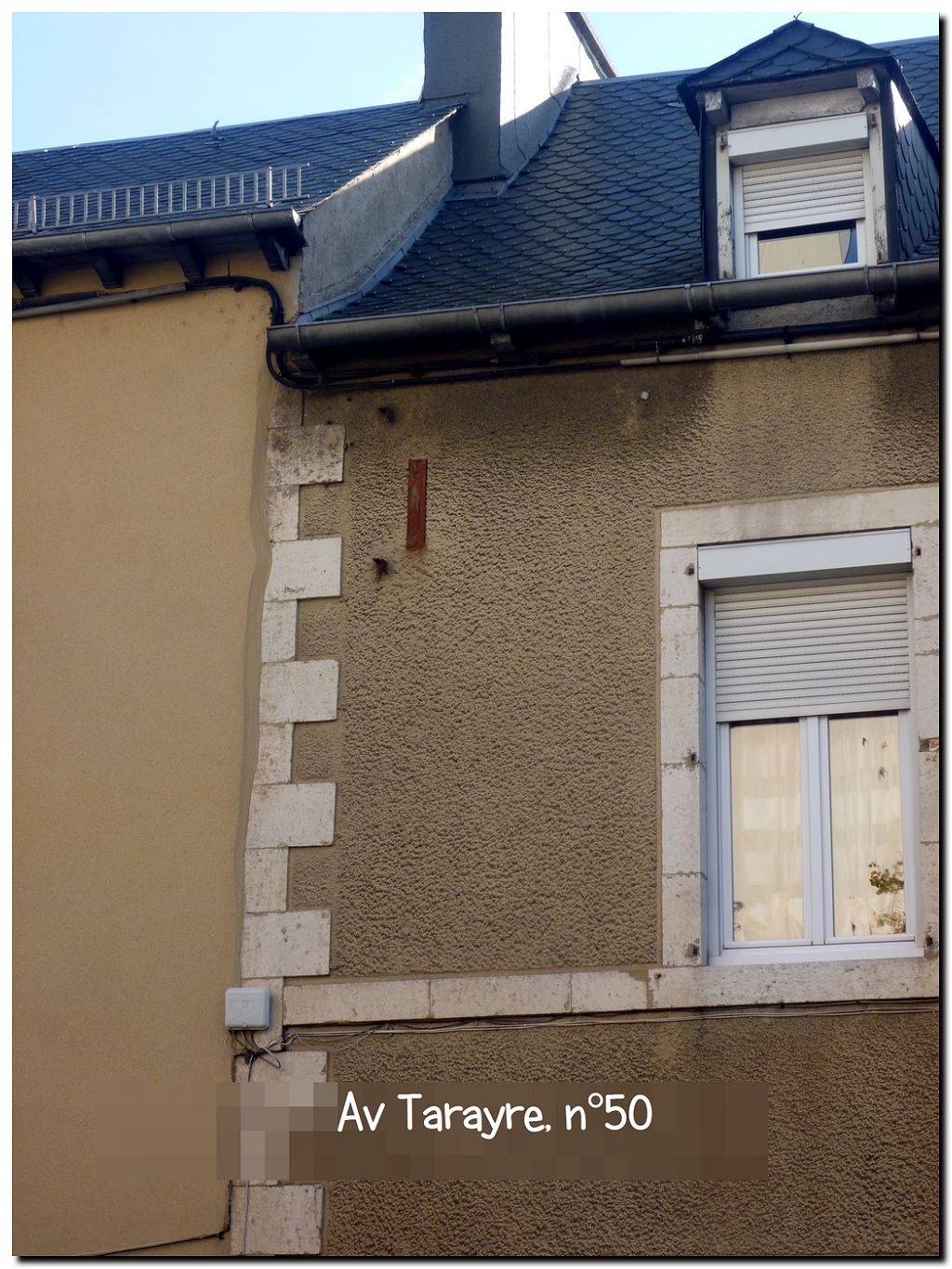

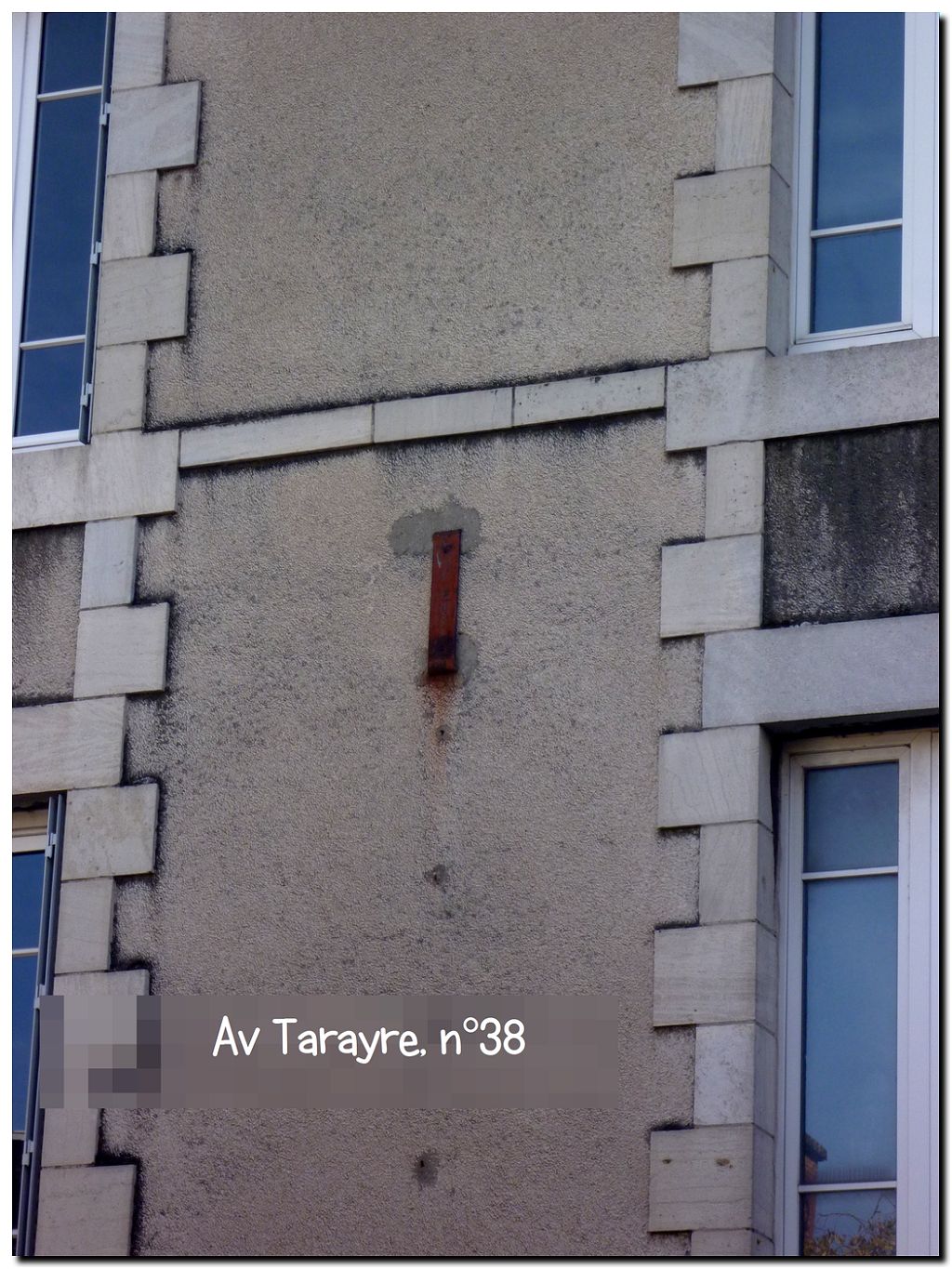

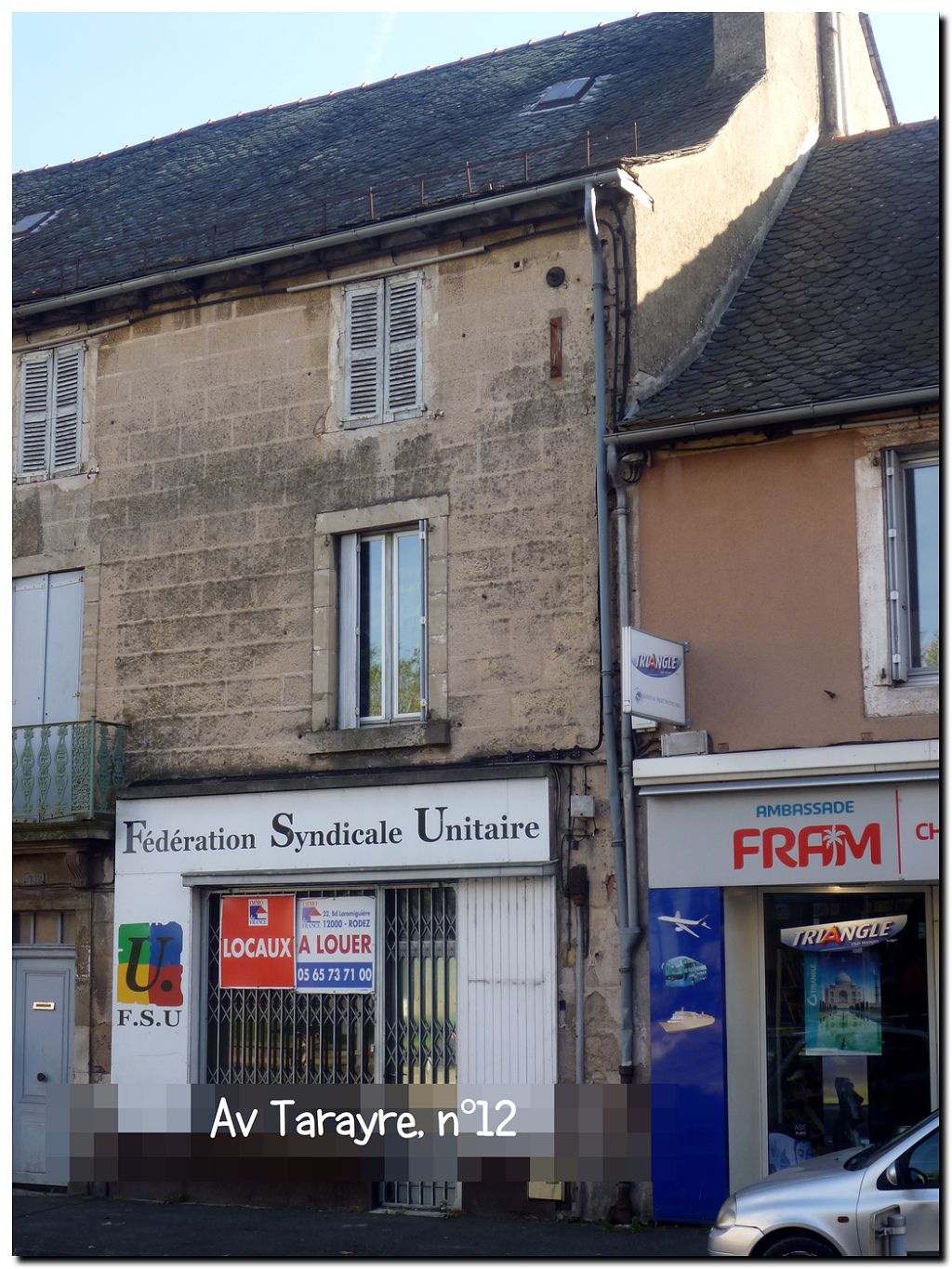

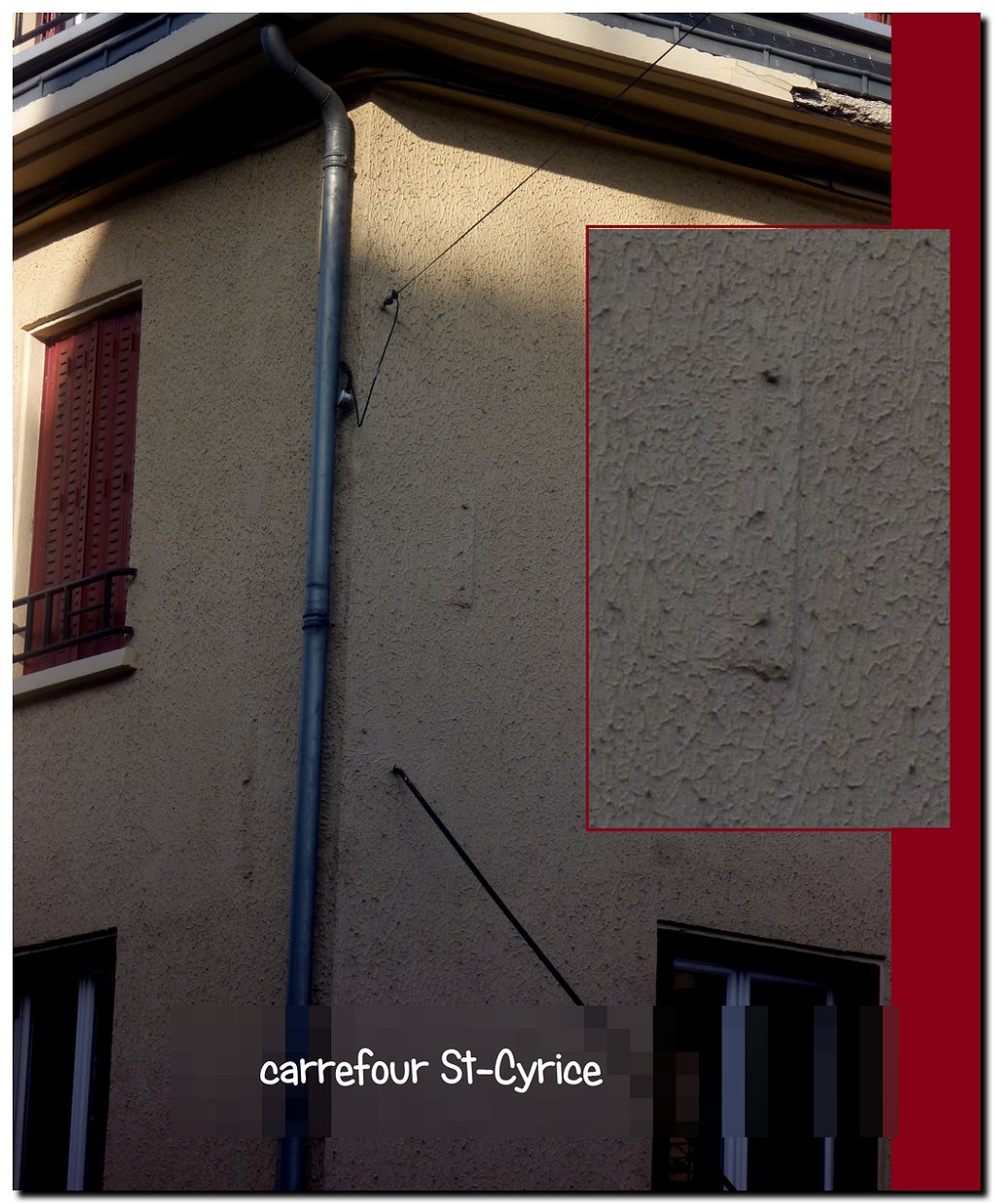

a également, en cette fin d'année 2014 d'autres témoins. La ligne

d'alimentation électrique installée pour l'activité était constituée de

fils de contacts soutenus par une kyrielle de supports. Il y avait des

poteaux, tous les 40 m en ligne, bien visibles sur les photos

d'époque ; ils ont totalement

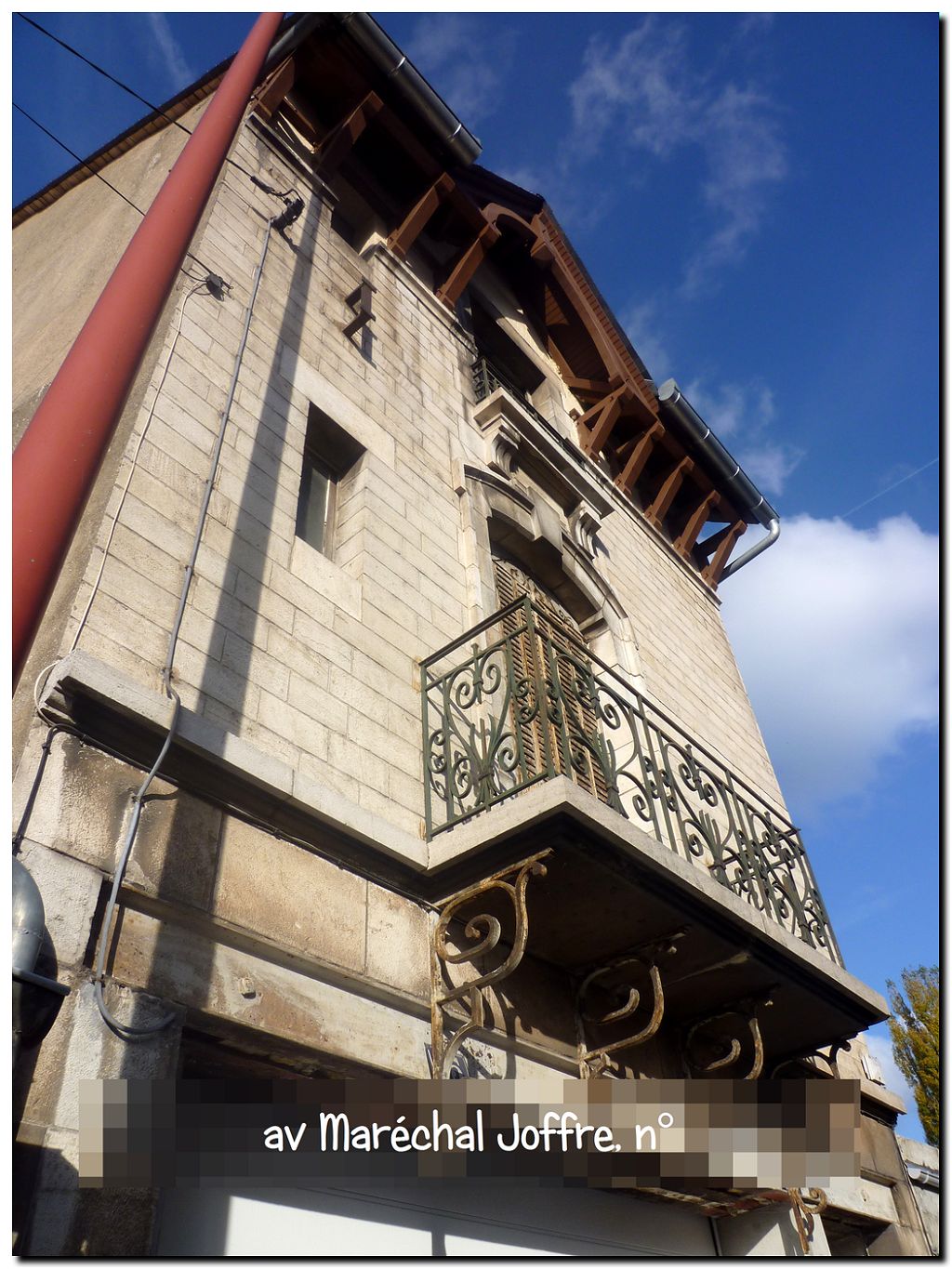

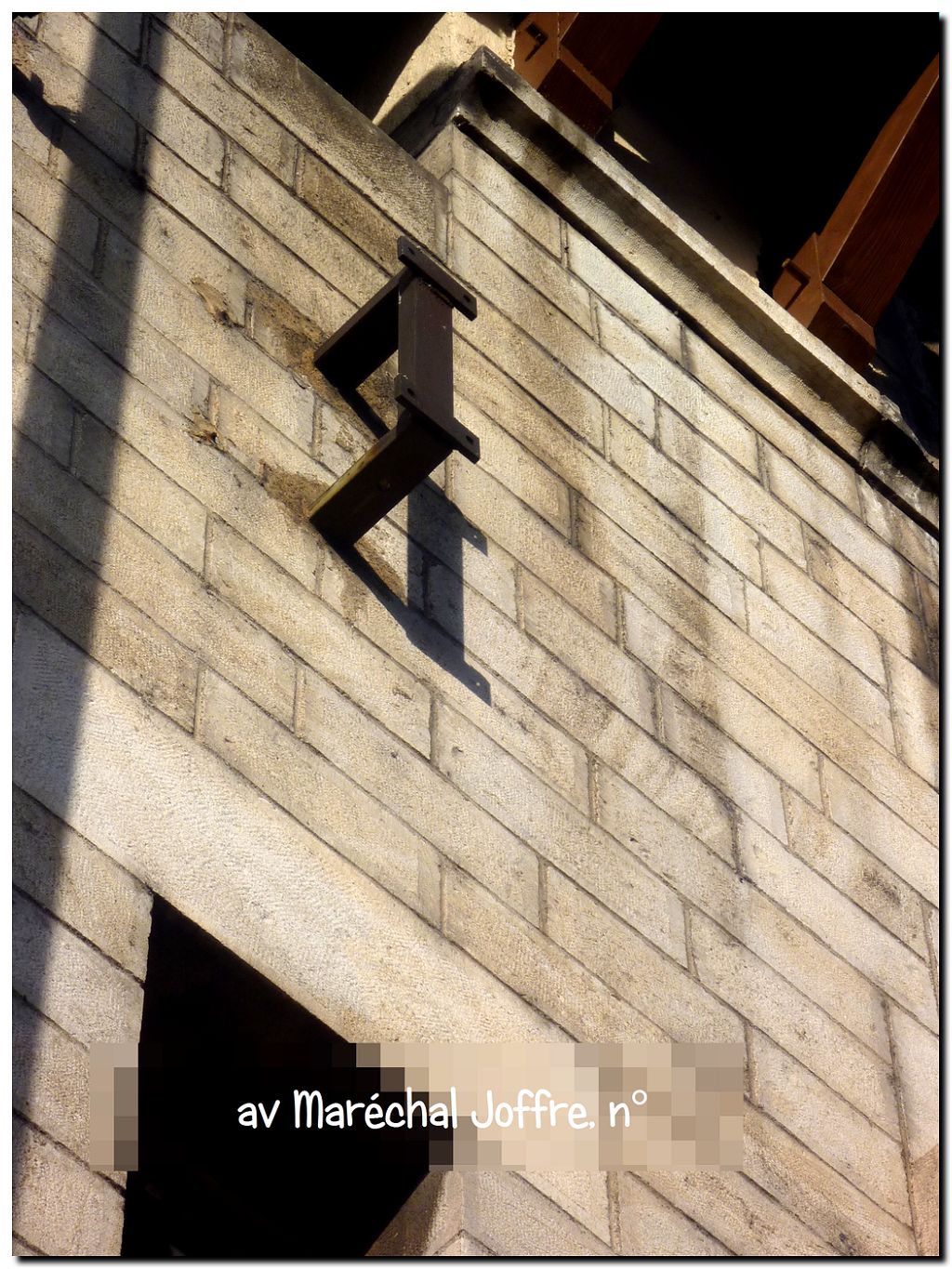

disparu du paysage urbain. Mais là où il n'était pas possible de mettre

en place un poteau de soutien, trottoir trop étroit par exemple, une

potence, ou une agrafe était fixée dans le mur de l'habitation voisine.

En levant les

yeux, on retrouve une bonne quantité de ces restes métalliques à

6 m de hauteur sur les façades : plaques métalliques, potence avec

déport de la plaque, ou, mieux pour l'environnement, des éléments

moulés, un peu art-déco, des rosaces, qui devaient à leur tour

reprendre les

fixations des câbles. Il en reste un bon nombre, la plupart sans

utilité

actuelle, et certains reconvertis en supports de câbles de maintien de

lampadaires centraux. Les reconversions urbaines ont été très

nombreuses, les crépis refaits ou faits, et des habitaions et immeubles

nouveaux remplacent ceux du siècle passé. Cela est surtout vrai en

centre ville, sur les boulevards, où on ne retrouve presque plus ces

témoins d'un patrimoine technique oublié. Par contre, près de la gare,

et le long des premières avenues en montant vers le centre ville, on

peut parfaitement mettre le doigt (enfin, pas tout à fait ! ) sur ces

reliques. Il y a même des entrepreneurs qui en refaisant les crépis les

ont simplement noyés sans les retirer, mais la surépaisseur trahit bien

leur présence ! La galerie de photos que nous vous proposons reprend

presque la totalité des témoins, mais quelques uns ont échappé à notre

APN le jour du reportage, le 2 novembre 2014.

Il a

disparu victime de son non succès, d'une faible fréquentation de

voyageurs, et des conditions économiques très bouleversées de cette

époque. Les calculs des gestionnaires furent rapidement mis en défaut.

Evidemment, aucune trace (locale...) du

matériel roulant, parti vers d'autres réseaux, comme Clermont-Ferrand.

Des motrices "Rodez" y étaient semble-t-il actives en 1953 !

Pour les

installations fixes, les ateliers de St-Félix et le garage des rames

sont encore des bâtiments faisant partie du quotidien. Reconvertis pour

diverses activités, leur architecture industrielle, mais soignée, les

signale sans difficultés aux promeneurs. Le grand bâtiment existant

était celui de l'usine électrique. La cheminée de la machine à

vapeur n'est plus là... Une prise d'eau existait depuis le ruisseau

voisin. Et il y

a également, en cette fin d'année 2014 d'autres témoins. La ligne

d'alimentation électrique installée pour l'activité était constituée de

fils de contacts soutenus par une kyrielle de supports. Il y avait des

poteaux, tous les 40 m en ligne, bien visibles sur les photos

d'époque ; ils ont totalement

disparu du paysage urbain. Mais là où il n'était pas possible de mettre

en place un poteau de soutien, trottoir trop étroit par exemple, une

potence, ou une agrafe était fixée dans le mur de l'habitation voisine.

En levant les

yeux, on retrouve une bonne quantité de ces restes métalliques à

6 m de hauteur sur les façades : plaques métalliques, potence avec

déport de la plaque, ou, mieux pour l'environnement, des éléments

moulés, un peu art-déco, des rosaces, qui devaient à leur tour

reprendre les

fixations des câbles. Il en reste un bon nombre, la plupart sans

utilité

actuelle, et certains reconvertis en supports de câbles de maintien de

lampadaires centraux. Les reconversions urbaines ont été très

nombreuses, les crépis refaits ou faits, et des habitaions et immeubles

nouveaux remplacent ceux du siècle passé. Cela est surtout vrai en

centre ville, sur les boulevards, où on ne retrouve presque plus ces

témoins d'un patrimoine technique oublié. Par contre, près de la gare,

et le long des premières avenues en montant vers le centre ville, on

peut parfaitement mettre le doigt (enfin, pas tout à fait ! ) sur ces

reliques. Il y a même des entrepreneurs qui en refaisant les crépis les

ont simplement noyés sans les retirer, mais la surépaisseur trahit bien

leur présence ! La galerie de photos que nous vous proposons reprend

presque la totalité des témoins, mais quelques uns ont échappé à notre

APN le jour du reportage, le 2 novembre 2014. Un souhait ? Etre lu, compris et que ces témoins restent en place ; même si le tramway de Rodez ne fut pas une opération financière réussie, l'effort à le réaliser, et la nouveauté des voitures avec leur plateforme fermée par exemple, une première en France, méritent ce petit effort de sauvegarde. Prenez votre APN (appareil photo numérique), et partez donc à la découverte du tramway de Rodez !

Catalogue Oerlikon, la décoration des motrices reprend les armoiries de rodez

1906 : une carte et toute la poésie du tramway de Rodez, l'édicule, le matériel, la pente...

(▲ postée octobre 1906)

un déraillement, carte très partiellement colorisée pour souligner l'évènement !

Le Génie Civil, n° 1072, 27 décembre 1902, pour une description générale

Le Génie Civil, n° 1089, 25 avril 1903, pour la planche de matériels signalée dans le n° 1072

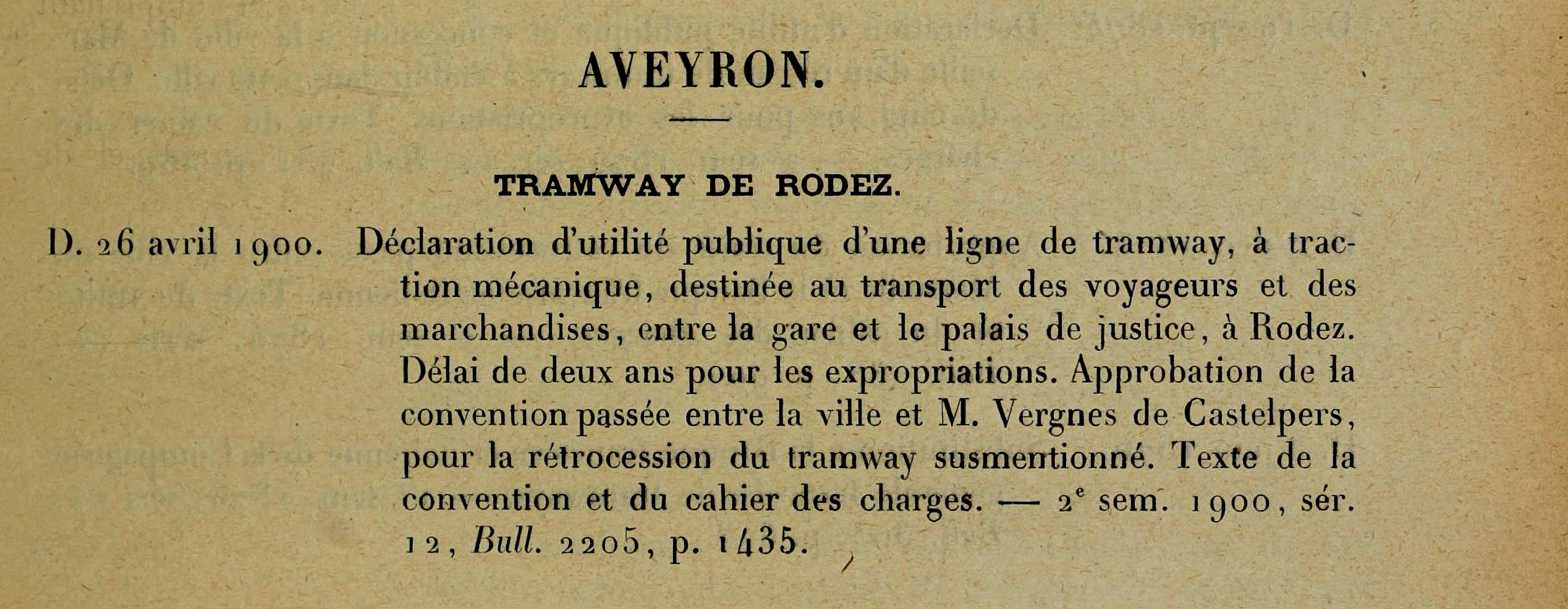

Bulletin officiel, n° 2205, décret 33685 du 26 avril 1900, pour le cahier des charges et le décret de concession

La Vie du Rail, n°1233, 1 mars 1970, une courte synthèse

FACS, bulletin n°85, 1968, un article très complet signé M. Jacquot, p. 3-26

Bulletin technique de la suisse romande, 1907, (http://retro.seals.ch)

La

visite, c'est ici. Cliquez sur l'image pour afficher un grand format,

ou laissez le diaporama se dérouler tout seul par un clic ICI

► Les photos rue Béteille du n°54 deviennent historiques ! Les immeubles sont démolis en février 2019...

Prises de vue novembre 2014 (Guizard 2024)

Les platines sont le plus souvent "en l'état", rarement peintes, ou demeurent sous une (mince) couche de crépi ou d'enduit...

ou laissez le diaporama se dérouler tout seul par un clic ICI

► Les photos rue Béteille du n°54 deviennent historiques ! Les immeubles sont démolis en février 2019...

Prises de vue novembre 2014 (Guizard 2024)

Les platines sont le plus souvent "en l'état", rarement peintes, ou demeurent sous une (mince) couche de crépi ou d'enduit...