La

voie minière de 66 qui passait dessus se poursuit vers Firmi et

Decazeville et fournit l'occasion de profiter d'une pause et de la

complicité des mécaniciens pour monter sur la loco, le rêve de tous les

enfants ! Mais le temps du minerai est bien révolu : la photographie

est prise vers 1950, et le terminus sera au plateau d'

Hymes, depuis Decazeville.

(photo jlc)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Hervé Vernhes, sculpteur de Malakoff ?

Oui, non, enfin presque…

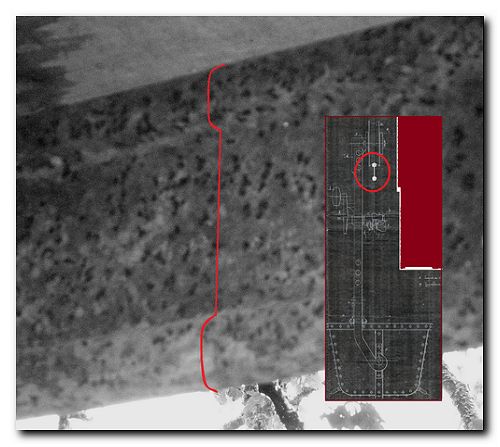

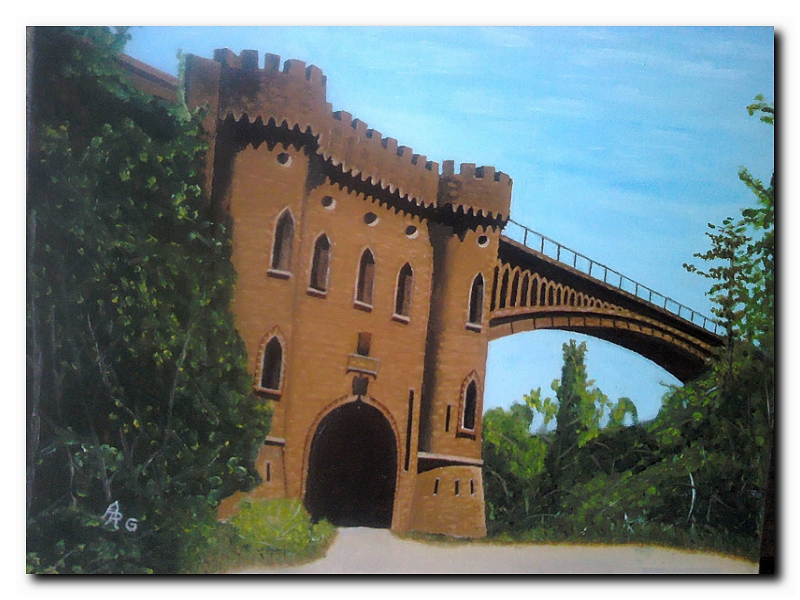

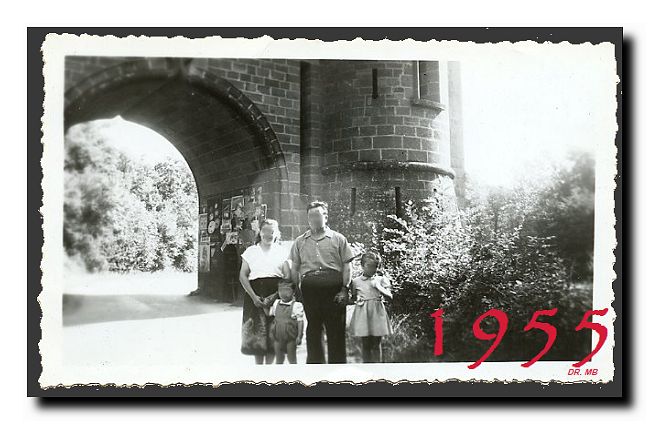

La triste fin du viaduc de l’Ady, le pont Malakoff, vous est

connue. Nous l’avons retracée pour l’essentiel dans le chapitre 3 du

site. Dans les sixième et douzième chapitres vous

avez pu lire quelques compléments, et peut-être avez-vous téléchargé le

découpage du chapitre 11 ? Tout cela pour souligner une nouvelle

fois l’intérêt patrimonial de cet ouvrage. Mais 1940 fut une année

terrible pour l’ouvrage, puisque, ce fut

cette année là que le Conseil Général de l’Aveyron ne se sentit pas

concerné par l’offre, pourtant gratuite, faite par la

Société des mines de Decazeville. Un an plus tard, après un

nouveau refus, la Société le vendra comme carrière…Une triste fin donc,

mais il reste quelques pépites de cet ouvrage. Vous pouvez découvrir

ainsi en parcourant nos pages un rail

Barlow, unique rescapé de cette démolition. Il y a également les

pierres. Un diaporama du chapitre 4, Viaduc

Malakoff, pierres et restes ferrés vous les fait découvrir. Nous

avons retrouvé ces pierres, en l’état ou retaillées dans quelques

constructions, à Saint-Christophe, Saint-Cyprien ou Capdenac par

exemple. Certaines coulent des jours heureux sur un autre pont, le

vieux pont d’Espalion, ou sur un pont du Dourdou près de Saint-Cyprien.

On les retrouve en 1947 dans la restauration de l’église Sainte Fauste

de Bozouls. Il faut prendre le temps de scruter les blocs, comprendre

leur nuance de couleur ; les rouges

foncés de l’Ady contrastent avec les autres coloris. Même travail de

restauration à Rodez cette fois, à peu près à la même époque, pour la

chapelle du Collège jésuite, ou Collège Royal, ou lycée Foch (ancien).

Ce remarquable ensemble doit donc un peu de sa superbe à l’Ady, à

François Cabrol, et aux premiers tailleurs de pierre qui furent à

l’ouvrage pour les mines de fer. (Merci

Annie Jammes-Bories pour cette information).

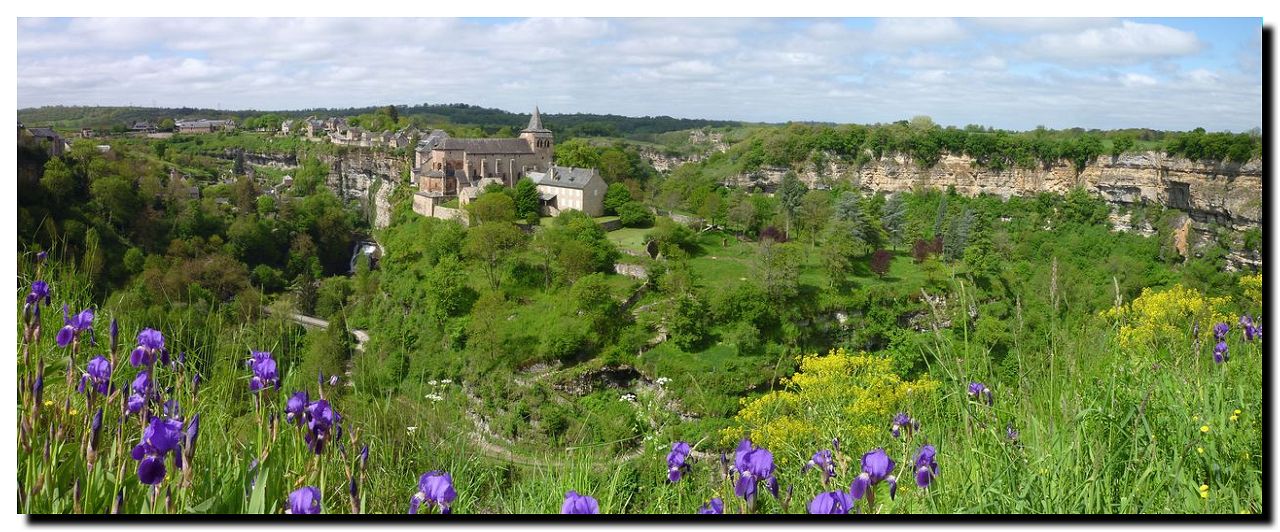

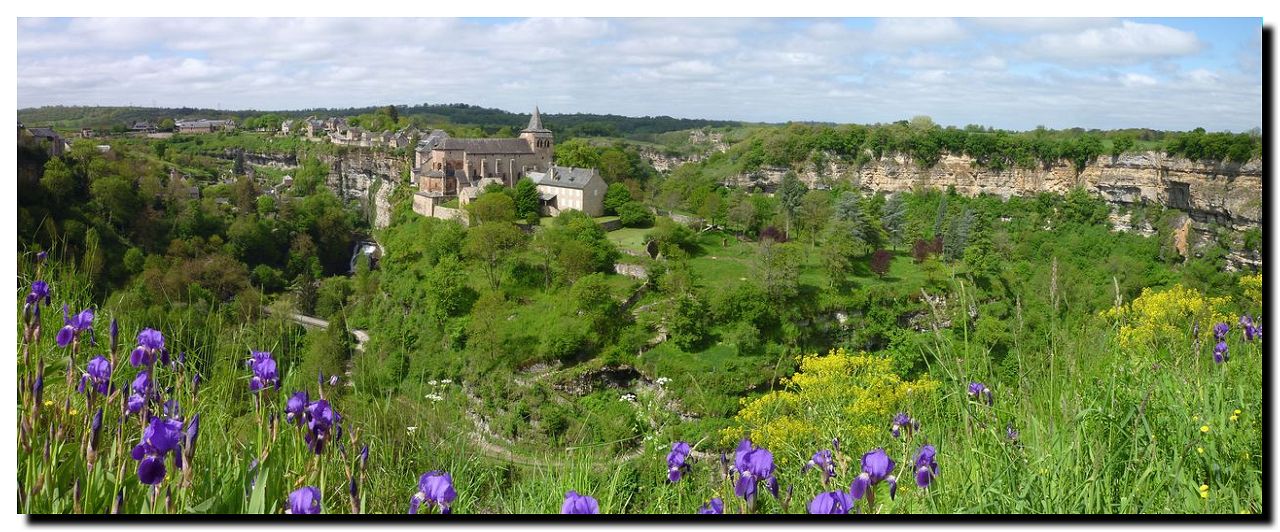

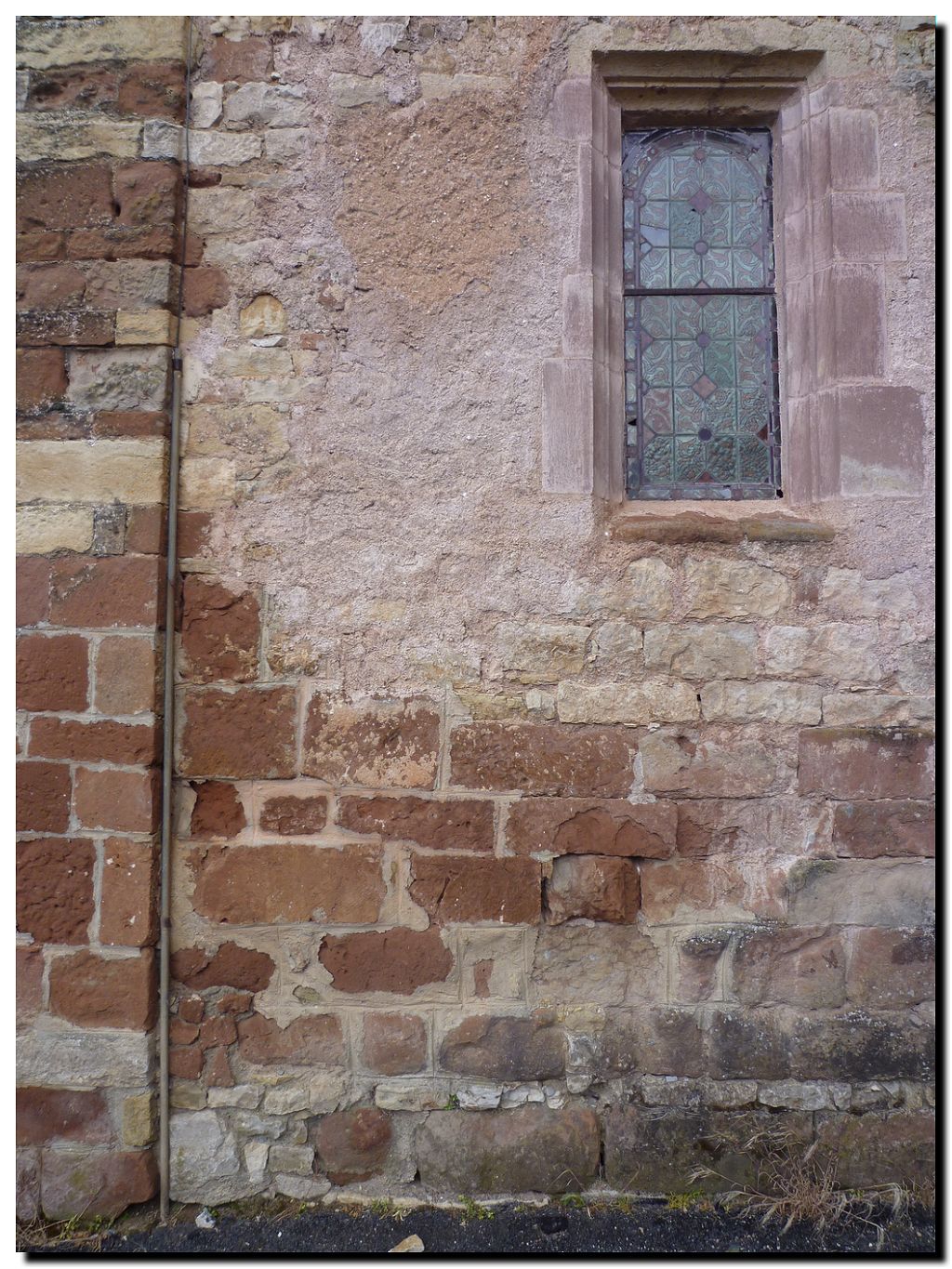

Sainte-Fauste,

Bozouls.

La rénovation

utilisera des pierres du viaduc de l'Ady, vers 1946-1947. Les nuances

de rose sont bien visibles.

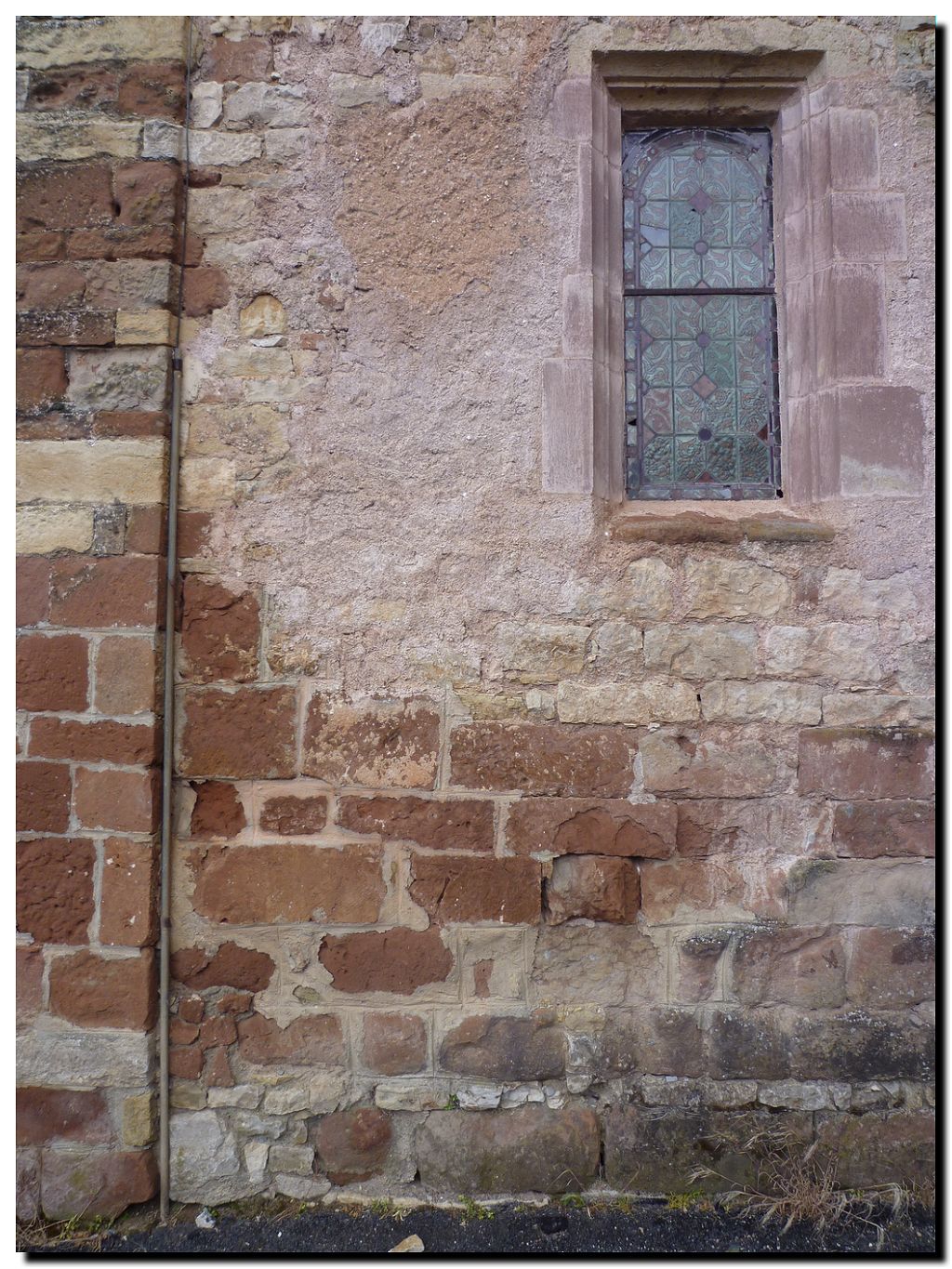

Rodez,

Collège Royal

Ici aussi, la restauration ne peut cacher les

origines différentes des blocs

◄

Ce pont, construit vers 1950, utilise les pierres de Malakoff.

Retrouvez-le en images ICI

Hervé Vernhes est sculpteur,

peintre, poète, place des

Treize-Vents à Peyrusse-le-Roc pour ses séjours rouergats. Tous les

Aveyronnais, et bien d’autres, connaissent

quelques unes de ses œuvres. Pour n’en citer qu’une, à Aubrac, sur le

chemin de Saint-Jacques, la fresque monumentale est incontournable.

Mais

il y a plus. Hervé Vernhes reçoit en 1995 le prix Elie Cabrol, décerné

par la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron. Elie Cabrol

était le fils du maître des forges François, et ne serait-ce que ce

lien avec notre Route du Fer, nous vous le communiquons avec plaisir.

Les hasards de rencontres nous ont également permis, non seulement une

rencontre avec l’artiste, mais une découverte : Hervé Vernhes a

sculpté le viaduc de l’Ady, ou plus exactement a utilisé les belles

pierres rouges du pont pour se les approprier et par une nouvelle

taille, leur donner une nouvelle vie, une vie d’artiste cette fois.

François Cabrol doit en être ravi !

Après sa démolition et reconversion en carrière, le sculpteur a

eu ainsi l’opportunité dans les années

1960, d’utiliser des blocs de Rougier pour les façonner à sa volonté.

Parmi eux, certains sont rouergats, et d’autres sont désormais à

plusieurs milliers de kilomètres, sur des rivages méditerranéens. Très

belle destinée de ces pierres. Pourraient-elles nous raconter leur vie

passée ? Leur première taille et pose dans un ouvrage d’art, les

deux millions de tonnes de minerai de fer qui les firent vibrer, leur

fin mouvementée, rejetées, puis leur nouvelle vie, à nouveau taillées,

sculptées, sous les doigts d’un

artiste ? En offrant ces images, c’est un peu cette histoire qui

se présente et émerge des brumes quelquefois bien épaisses de l’Ady.

photographie JR

photographie JR

Hervé Vernhes,

sculptures

Ne manquez pas de faire un détour par www.herve-vernhes.fr,

un chemin de traverse remarquable sur cette Route.

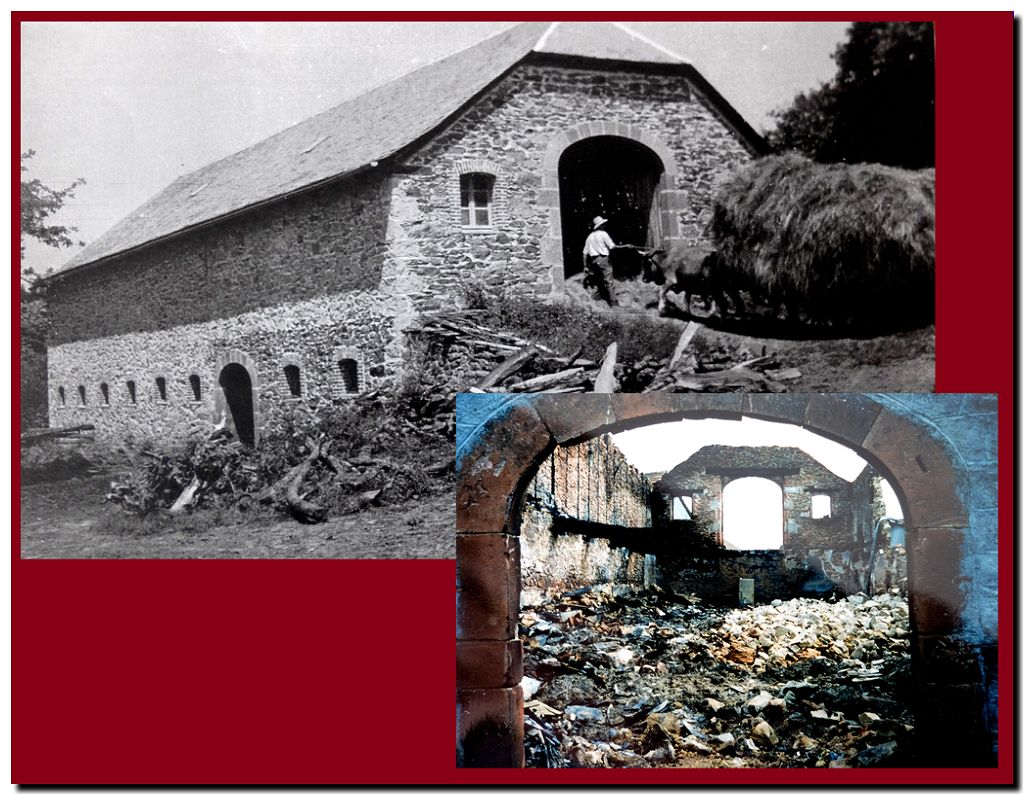

Elles étaient

sculptées ou incorporées dans des ouvrages prestigieux. Mais les

pierres de l'Ady pouvaient rendre d'autres services. La -belle- grange

ci-dessus, réalisée avec soin, les utilise pour l'encadrement du porche

d'entrée, un plus architectural évident, colorant quelque peu la pierre

du Cantal. Un malheur a voulu que l'incendie détruise presque tout,

mais les murs résistent, et avec eux les pierres de Malakoff ! La

grange est située dans le département du Cantal.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

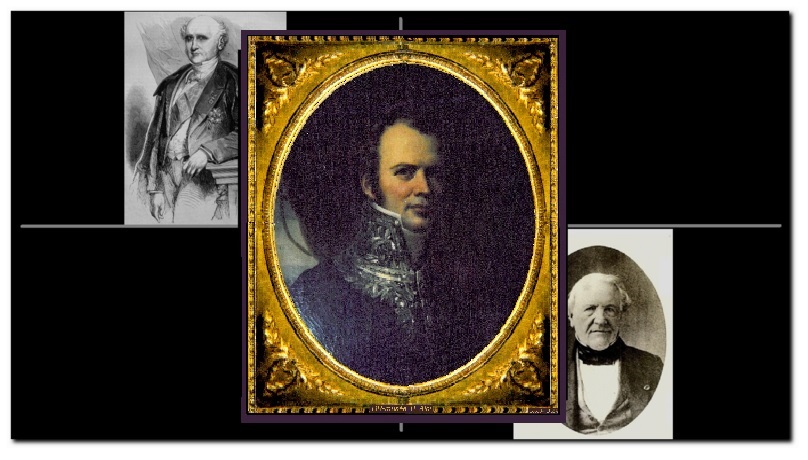

Les

hommes du premier cercle...

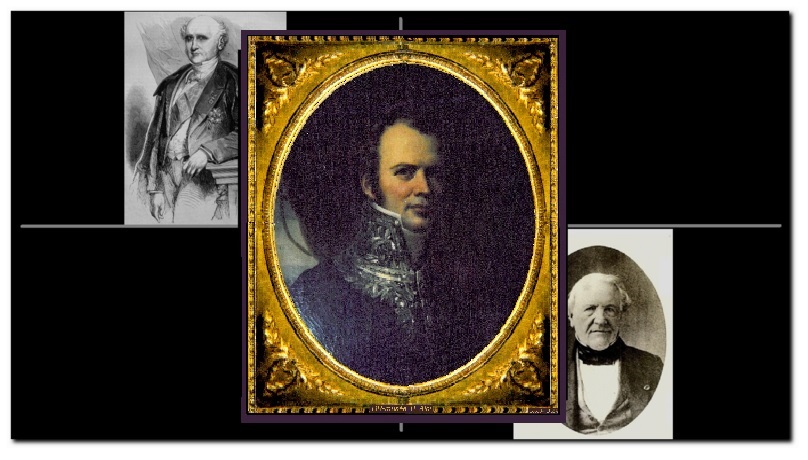

Les visiteurs de septembre 2011 ont découvert des documents

inédits. Voici deux portraits qui comptent !

Joseph

Decazes

On sait que Elie Decazes, voir par exemple le

chapitre 7 correspondant, a très certainement "bénéficié" de

conseils éclairés pour son implantation rouergate. Son frère

Joseph, était préfet du Tarn. Sa formation d'ingénieur l'avait

rapproché d'un autre ingénieur, Robert Cabrol, de la même école,

Polytechnique, et ingénieur des ponts et chaussées à

Albi. Pour nous, c'est probablement cette rencontre, vers 1815,

qui amènera plus tard, en 1825-1826, Elie Decazes et François Cabrol,

les frères des précédents, à s'intéresser aux ressources du

causse...Ils étaient donc quatre pour promouvoir les ressources du

causse ! Les portraits de Joseph sont rares et ceux de Robert très très

rares (pour nous inconnus)...Voici Joseph Decazes. Il doit évidemment

exister d'autres portraits de

cette personnalité...Ce tableau, par Ginain, est

présenté dans le chapitre 7 et montre Joseph Decazes, jeune, dans sa tenue de préfet du Tarn. (DR, collection

particulière, infographie JR)

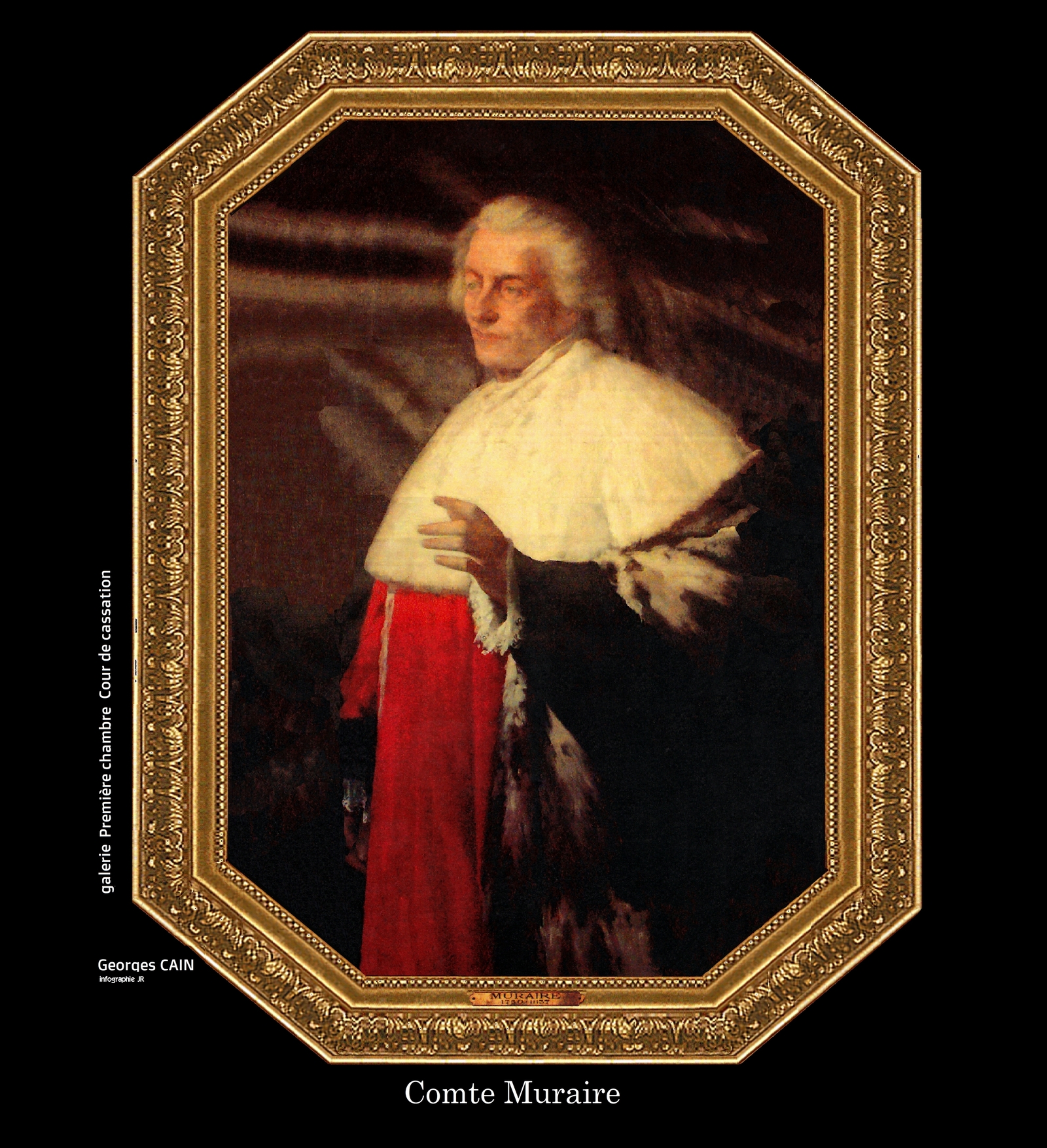

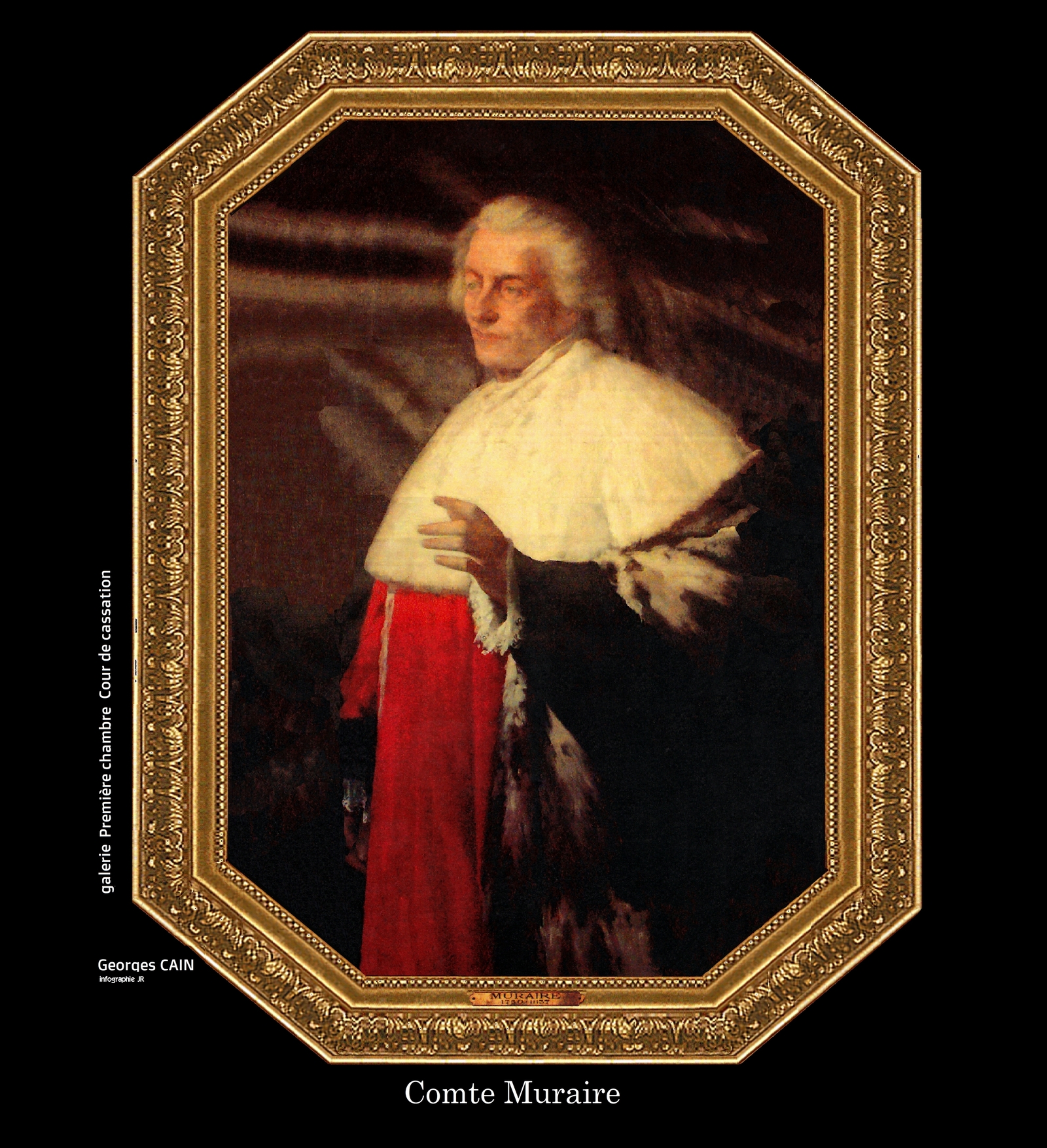

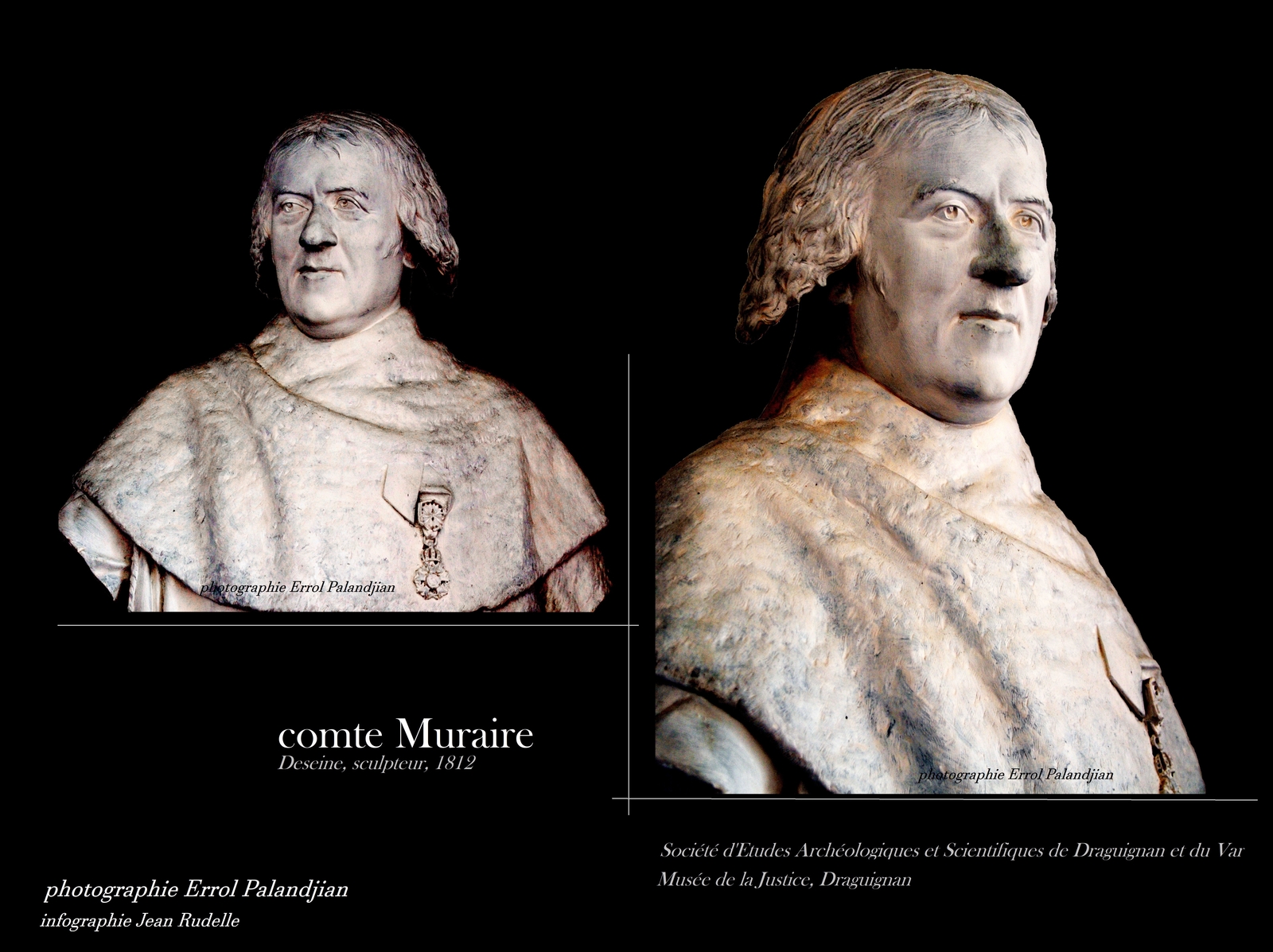

Le

comte Muraire

En

1804 Elie Decazes, ni comte, ni duc, était juge à Paris. Il va épouser

Mademoiselle Muraire, fille du premier président de la cour de de

cassation. Nous avons évoqué ce mariage et la disparition de Madame

Decazes après quelques mois de vie commune. Elie Decazes restera

veuf jusqu'en 1818 et son remariage avec Egédie de Sainte-Aulaire.

Le père de la première madame Decazes, Monsieur Honoré Muraire,

était une personnalité de Draguignan et fervent partisan de

Napoléon. Sa position de premier président sera pour Elie Decazes

un atout certain pour entreprendre une vie professionnelle de juge et

se retrouver au premier plan...

Les siècles passent, mais les portraits restent... Une gravure le

figurant dans ses attributions de président est présentée

ailleurs sur ce site. Dans le tableau suivant, de G. Cain, le

comte Muraire, un des premiers soutiens donc pour Elie

Decazes, regarde toujours l'avenir depuis les murs de la Cour de

cassation, galerie de la Première chambre. Il est possible de retrouver

Monsieur le comte sur bien d'autres peintures historiques de cette

époque, comme celle montrant l'empereur remettant les premières légions

d'honneur. Le manteau très particulier de premier président ne peut

passer inaperçu. Il en est de même dans quelques uns des

tableaux du sacre. Un premier président est toujours présent...(avec

nos remerciements au Secrétariat Général de la Cour de cassation )

DR, Cour de

Cassation, Secrétaire Général

DR, Cour de

Cassation, Secrétaire Général

infographie Jean Rudelle

▲

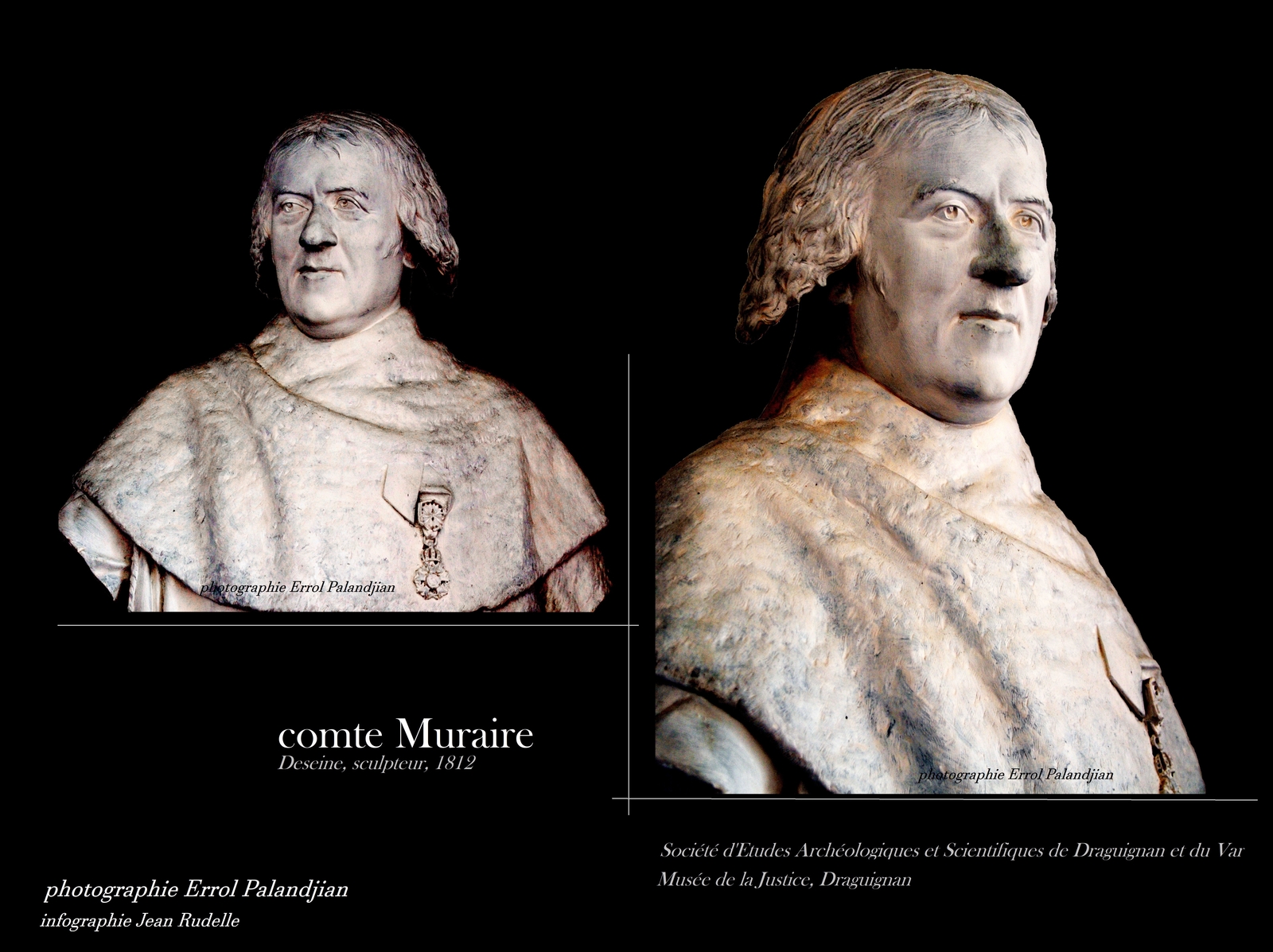

Buste plâtre du comte Muraire, par Deseine, 1812. Une présentation plus

complète est faite ICI.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

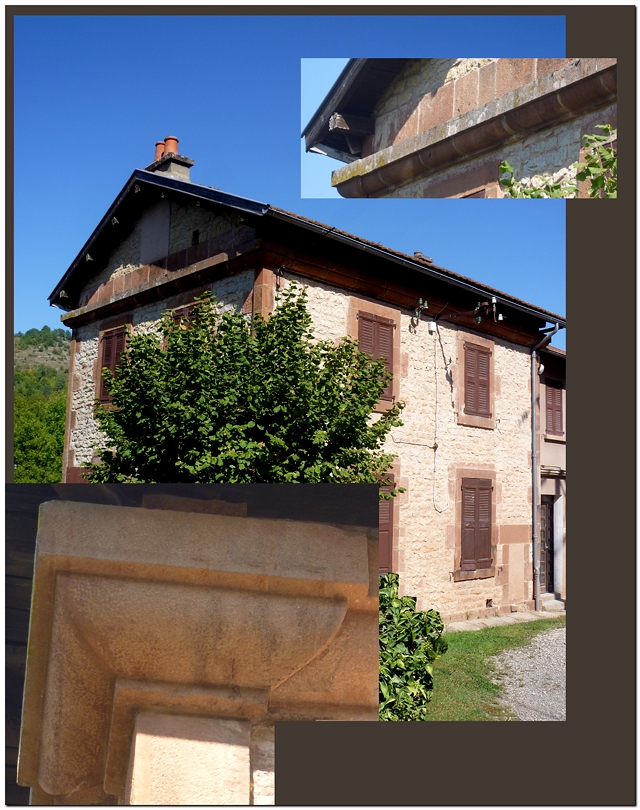

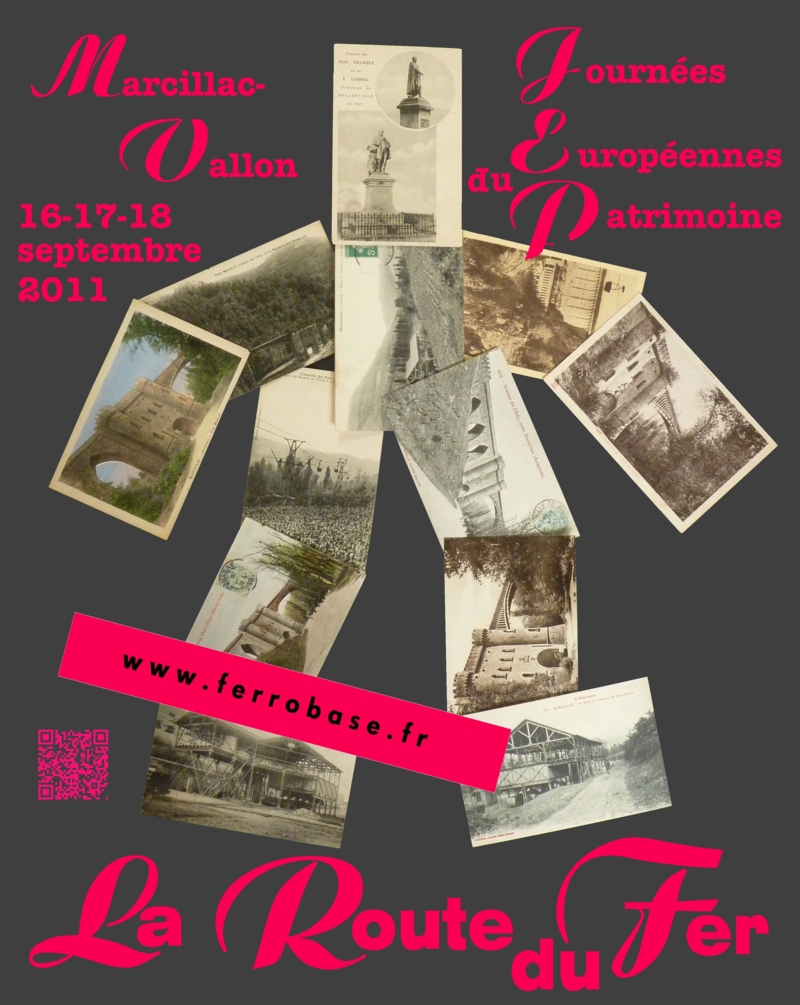

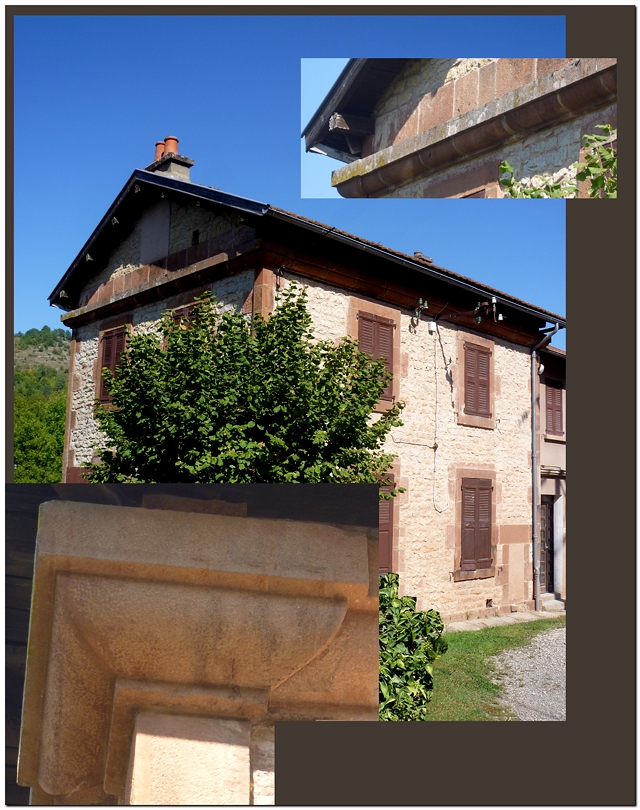

Les

Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en

lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites

sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très

inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de

Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage

de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien

particulier, et pourtant !

Les

Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en

lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites

sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très

inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de

Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage

de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien

particulier, et pourtant !

Son nom ? Pour certains, ils nous l'ont dit en

septembre 2011, c'est encore la gare

: on ne peut pas mieux conserver le souvenir de cette gare minière !

Elle a été modifiée, mais conserve

globalement son architecture d'origine, une solide bâtisse sans caractère comme

le précise le dictionnaire. Mais en levant les yeux, les encadrements

de fenêtres ne sont pas quelconques. Et encore moins le chaînage

supérieur, avec ses belles pierres d'angle. Le soin très particulier

apporté à une telle construction s'explique sans doute par son

emplacement, qui la rend très visible. Les constructeurs de la ligne

avaient de réelles préoccupations environnementales...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Souvenirs, souvenirs...

Sur cette Route du Fer, il est encore possible de découvrir quelques

restes ferrés. La gare minière évoquée ci-dessus cessa, nous l'avons

souligné, ses activités dès la fin de la Grande Guerre. On imagine

évidemment que le démontage n'a pas tardé, plusieurs centaines de

tonnes de fer étant à récupérer, 326.348 kg exactement, hors bennes et

câbles ). Et si les wagonnets de l'aérien furent pour la plupart

évacués vers d'autres installations minières - mais quelques uns sont

bien ancrés dans le pays ! - le paysage conserve la trace d'éléments

divers. En voici deux, dont la provenance ne souffre d'aucune

contestation !

Ce câble pourrait passer pour un

bout de câble quelconque, ce qu'il n'est pas : c'est un câble clos. Ce type de câble était une

nouveauté au début du XX ème siècle, et fut employé sur l'installation

locale. Sa durabilité était bien supérieure à celle d'un câble normal,

et on sait que Richard, le concepteur parisien du chemin aérien local

avait proposé l'emploi de câbles porteurs clos, prenant même en compte

une partie du surcoût en diminuant de moitié ( ! ) ses

frais

d'honoraires. Exposé à toutes les intempéries possibles, le câble de la

photographie et de la coupe suivante, a probablement plus de cent

ans...et se trouve dans un état quasi-parfait ! Une démonstration

parfaite de l'intérêt de ce type de câbles. Un autre intérêt réside

dans sa surface extérieure lisse, favorisant le roulement. Le câble

clos devient rapidement très demandé et son utilisation est croissante

pour les transporteurs aériens utilisés par l'industrie minière.

La coupe ci-dessous montre ce câble clos, ici de 49

mm de diamètre. Son usage ? Peut-être le câble porteur

descendant, le plus chargé, de la mine vers Marcillac. Il se trouvait à

proximité de la

poulie qui suit, et sa présence ici n'est donc pas fortuite. C'est un

bel exercice de mécanique, avec ses 60 brins. Pour information, le

diamètre des câbles porteurs se trouve habituellement dans une

fourchette de 28 à 35 mm en se basant sur nos propres observations et

lectures. Un détail "accroche " : dans un courrier du 6 août

1907, le directeur de Decazeville, M. Jardel, contacte sa

direction générale de Paris pour donner les derniers détails du

projet du chemin aérien. Il donne un croquis de câble clos qui ne fait

apparaître qu'une rangée de fils profilés, et non deux comme sur cette

coupe. Ce câble fut pourtant d'usage minier dans les mines du

causse...Dans un de ses ouvrages, l'ASPIBD à Decazeville mentionne un

câble identique de 46 mm de diamètre comme étant le câble porteur

chargé du chemin aérien.

▲

En 1925, choix et variétés !

Pour

information, le câble clos est une invention anglaise, en 1884, de

Telford Clarence Batchelor

▲

En 1925, choix et variétés !

Pour

information, le câble clos est une invention anglaise, en 1884, de

Telford Clarence Batchelor

L'entreprise est toujours active en 2020

La poulie que montre le document suivant est

également une relique ! Très directement liée au chemin aérien, elle

permettait le passage d'un câble tracteur. Elle se montre ici après

avoir été montée dans un bâti qui n'est pas de l'époque de

l'aérien, les soudures en témoignent. S'il fallait une certitude, le

moyeu porte en lettres moulées, le nom de Richard-Mourraille,

constructeur de l'aérien. Son diamètre est de 45 cm et sa largeur hors

tout 5,5 cm. La gorge du câble laisse un passage intérieur de 40

mm, donc inadapté pour le câble clos précédent -qui n'était pas mobile-

mais adapté pour un

câble de traction ou le câble porteur de retour. Elle fut récupérée en

1935 probablement à Jogues, là où était la station d'angle. Il y avait

aussi en ce lieu un atelier de réparation des matériels. On peut

remarquer également son blocage par une clavette sur l'axe rainuré.

Sur les étagères locales il est

possible de retrouver quelques autres pièces, comme l'appareil de

roulement suivant. Une poulie est absente, et on distingue sans

difficultés la marque de fabrique, J. Richard - Paris, sans Mourraille.

Le profil de la poulie, en V, montre un souci de minimiser les

frottements sur les câbles porteurs...L'ensemble est lourd ! (diamètre

poulie 34 cm).

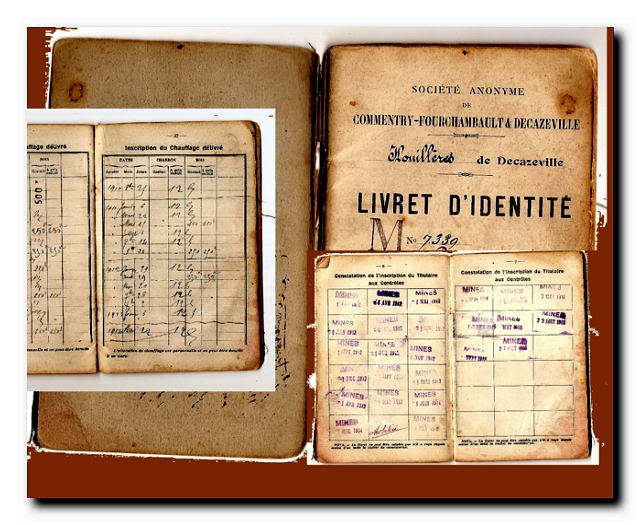

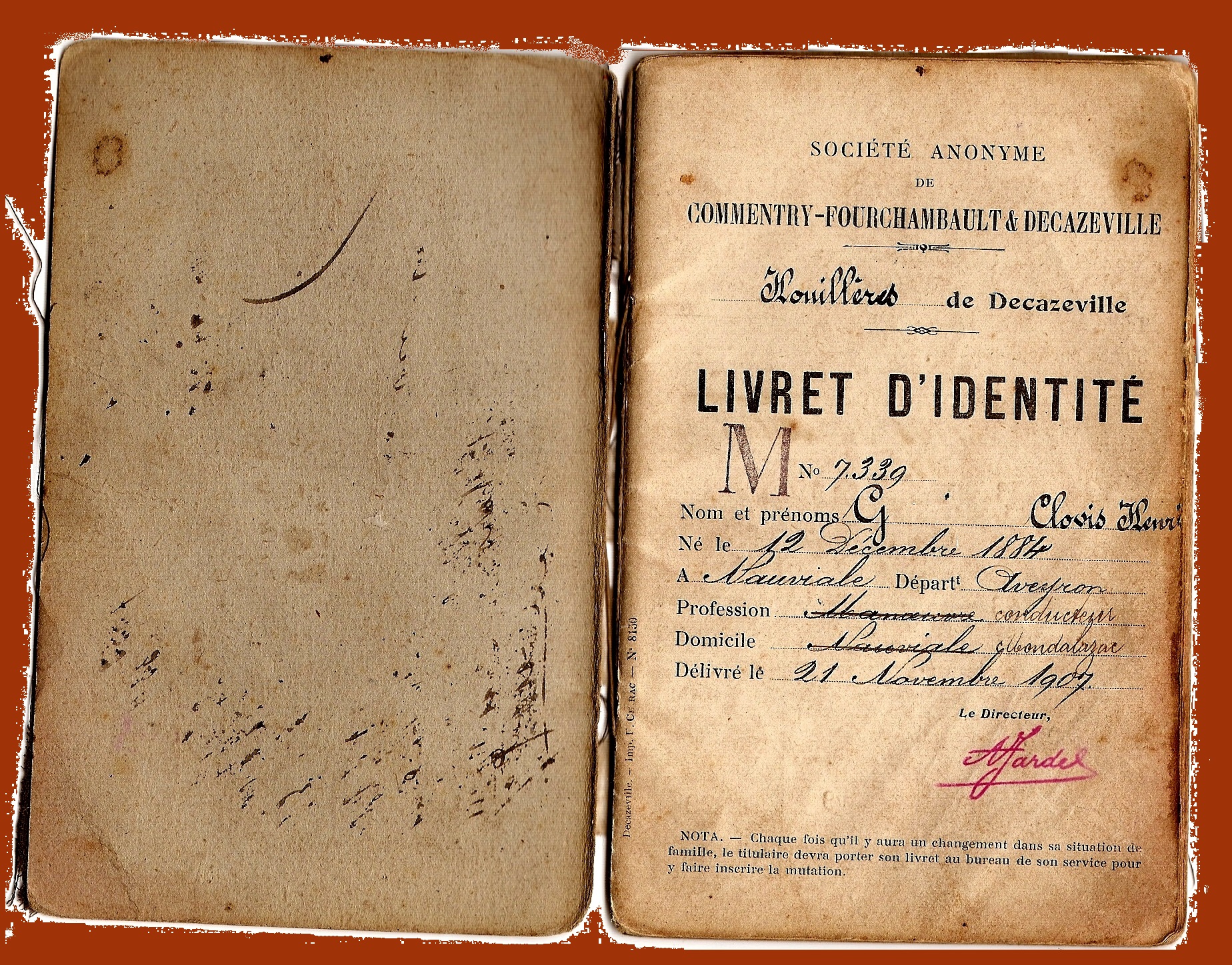

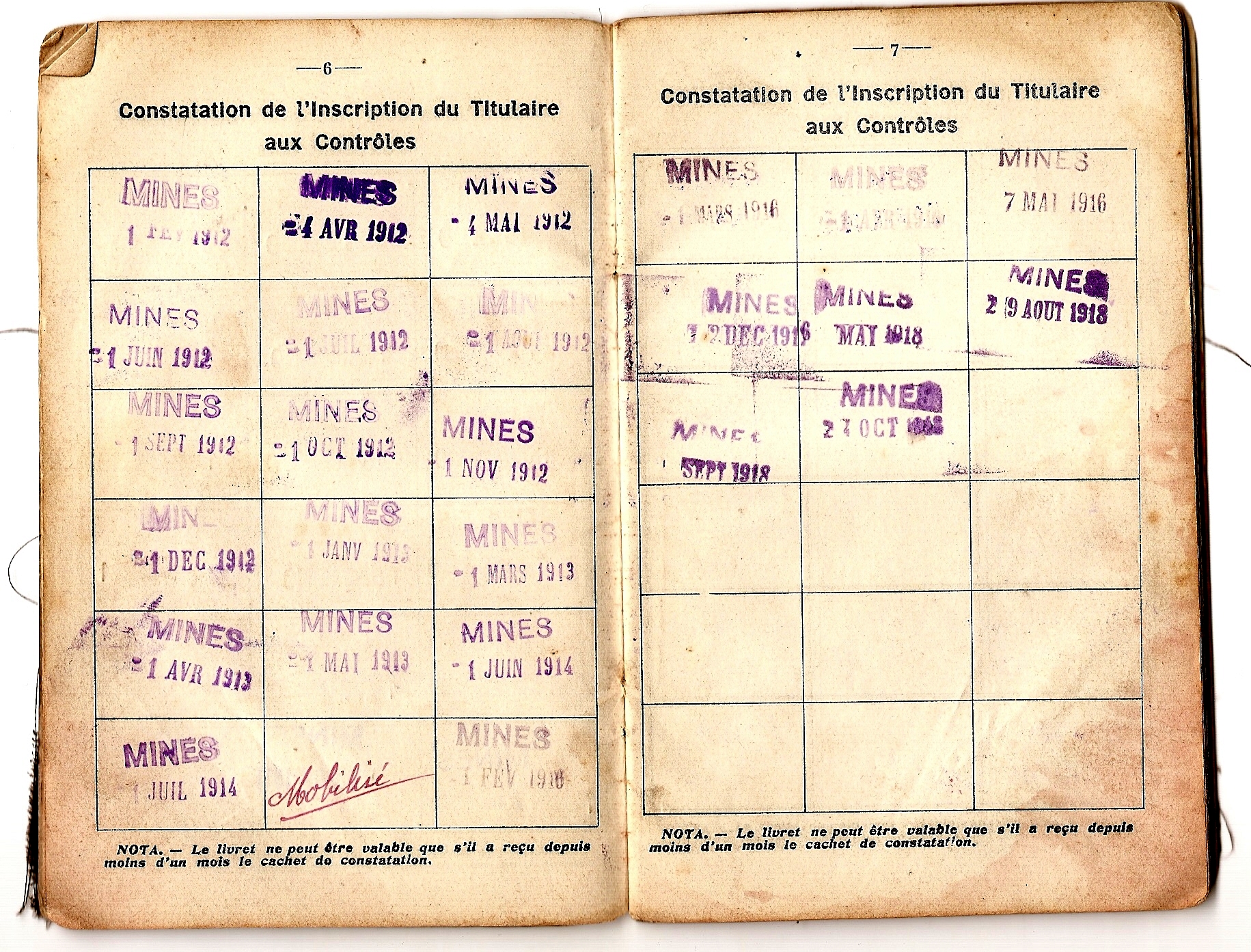

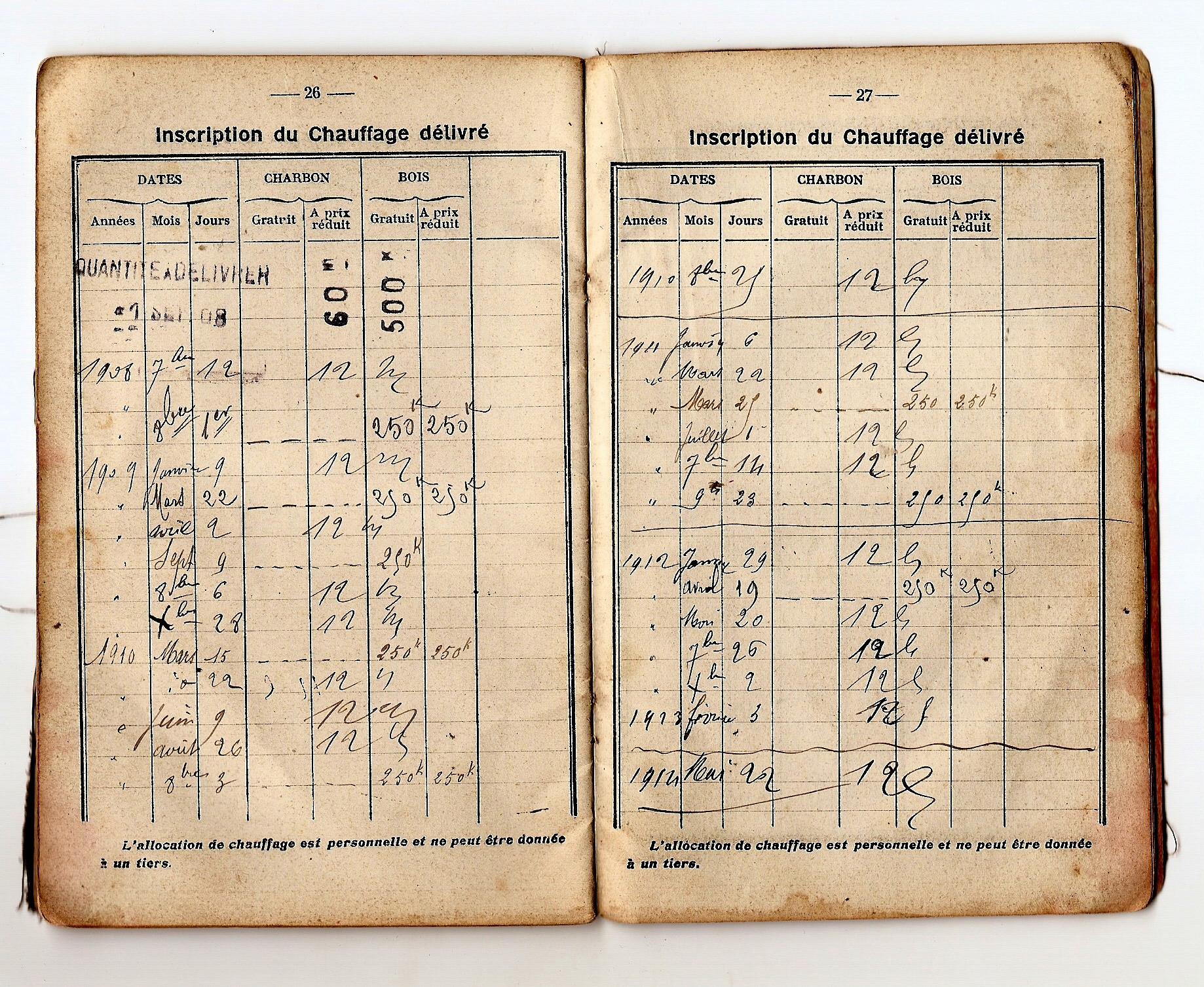

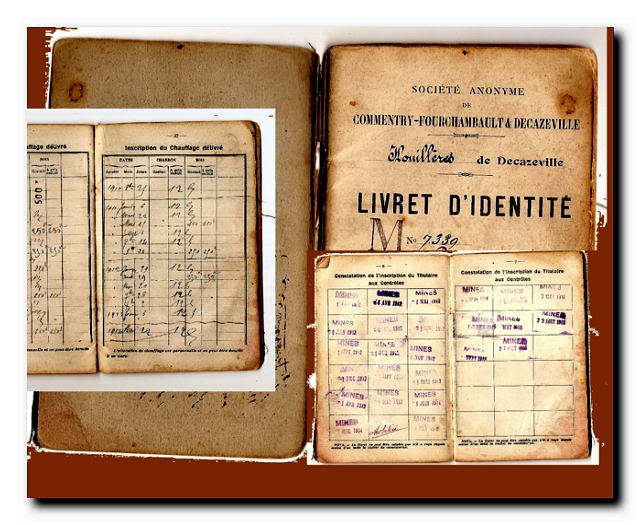

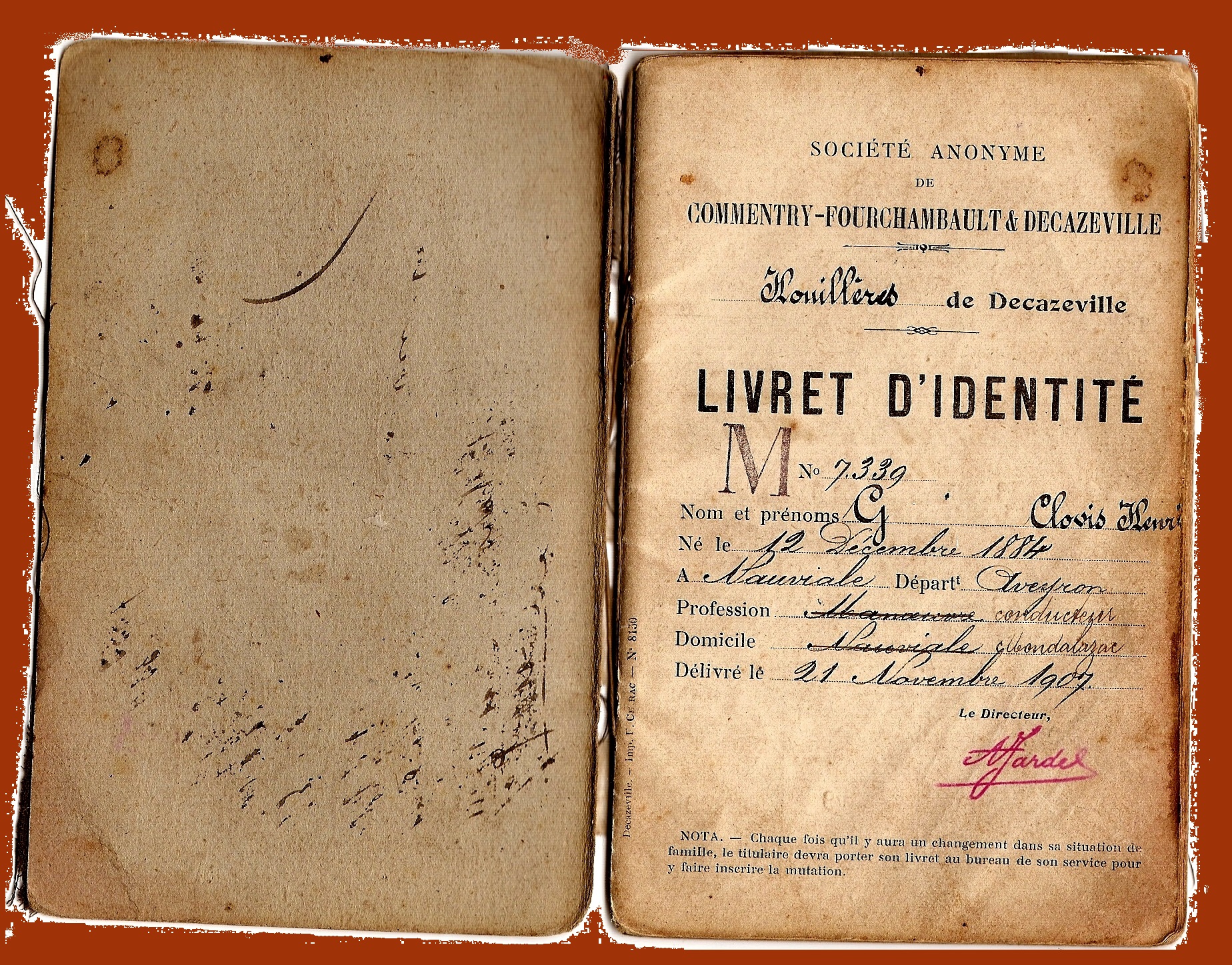

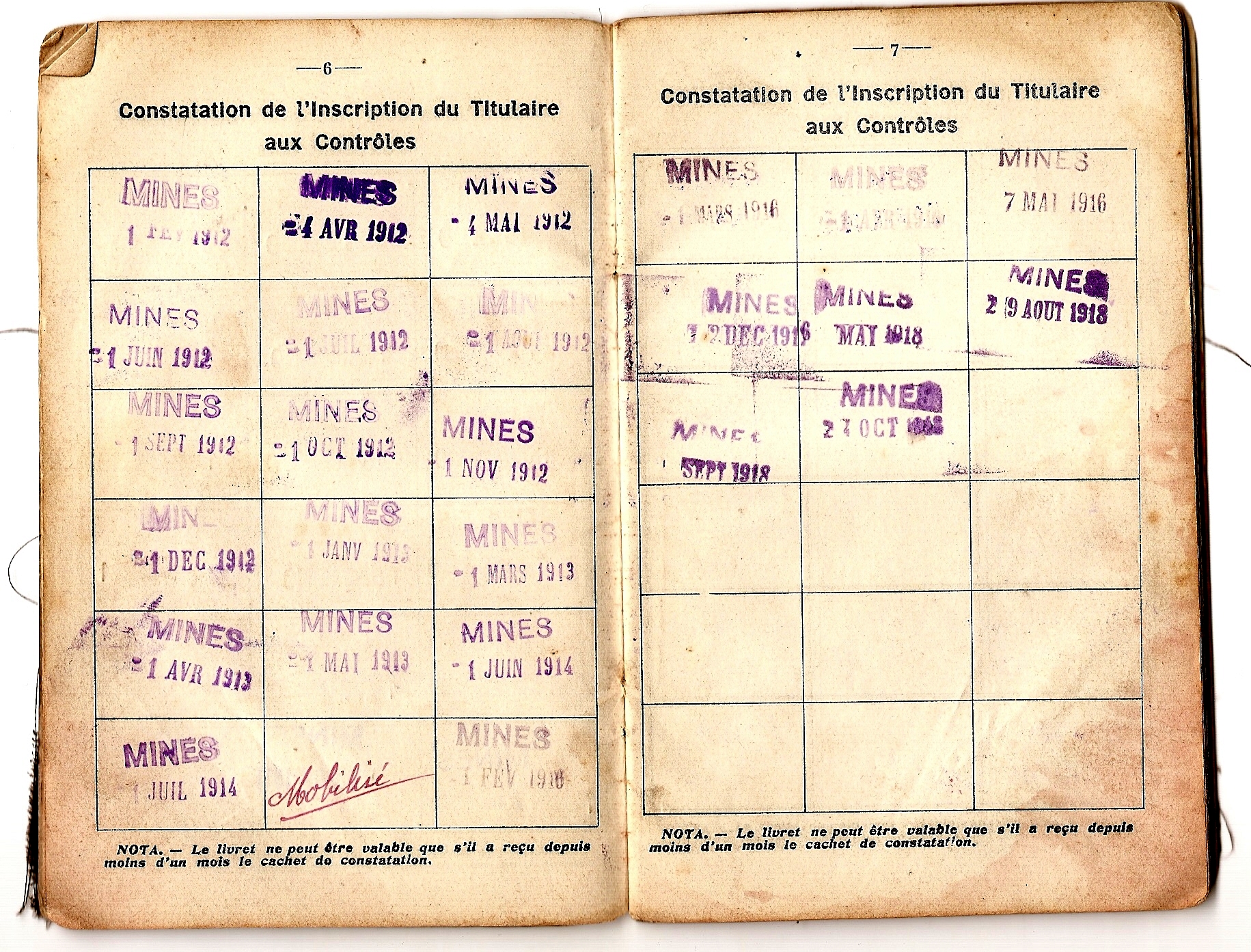

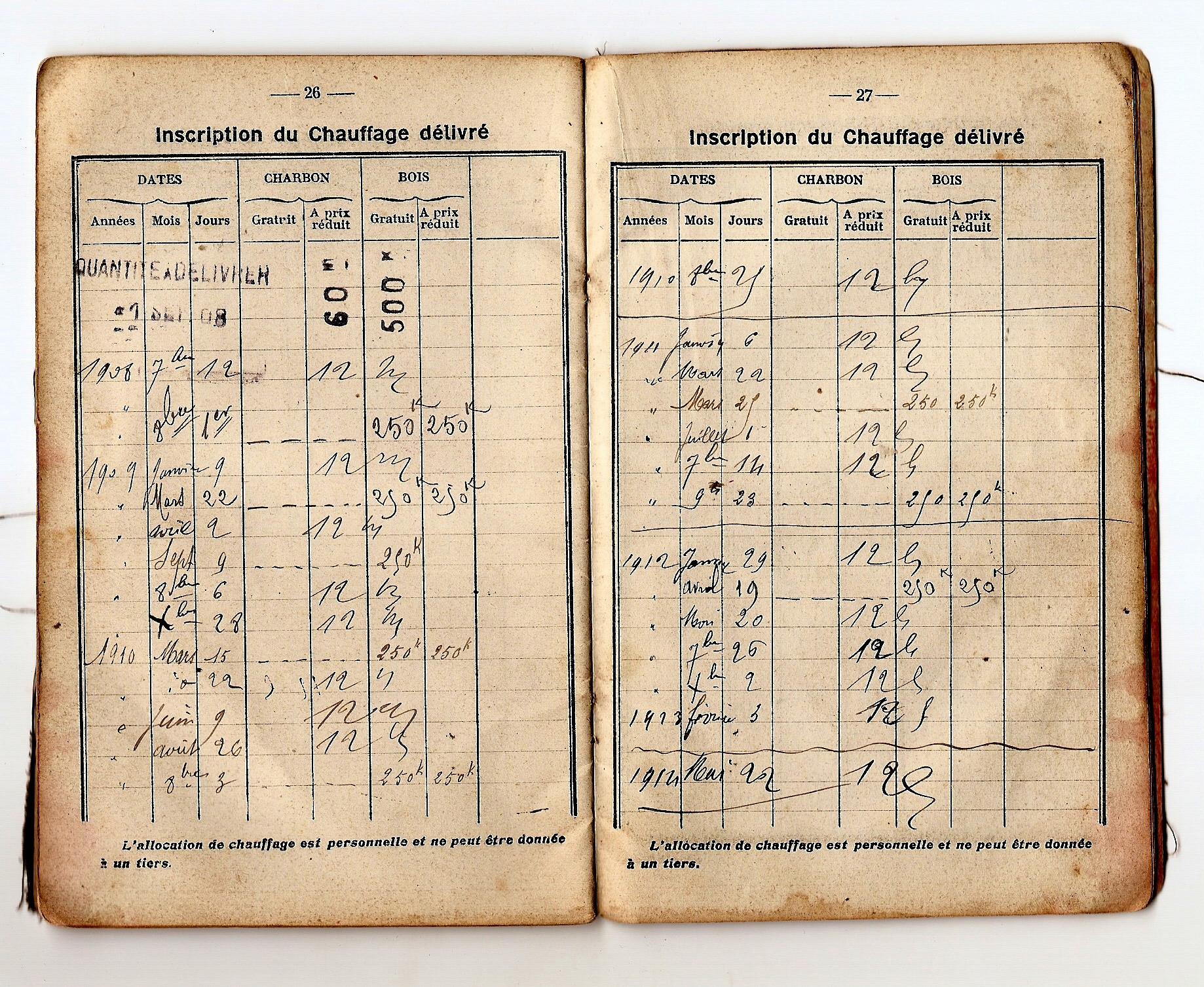

Il y a aussi sur notre route quelques tiroirs, et dans ces tiroirs, la

mémoire d'un pays de mineurs, de vrais

mineurs ! Mineurs de fer, et mineurs ! Mineurs sur le causse, ce qui

n'est pas très connu... Leurs papiers professionnels prouvent bien

cette appartenance. Le carnet dont nous vous montrons quelques pages

est celui d'un conducteur

de Mondalazac. Le carnet, outre les données d'état-civil, porte

les tampons de présence, avec une lacune pour cause de mobilisation.

Figurent aussi les mentions de délivrance de charbon et de bois, un avantage acquis du mineur...

L'itinéraire

suivi par l'élément suivant est un peu curieux, mais pour son

propriétaire, on disait toujours dans la famille, " c'est un reste de l'aérien de Mondalazac", du chemin de fer

aérien du causse bien sûr. Donc aucun doute sur sa provenance. C'est

l'élément de structure auquel était attaché le wagonnet aérien, et le

présenter ici complète bien l'image précédente, puisque maintenant on

peut au moins par la pensée mettre l'équipage de roulettes, ici absent,

au bon endroit. Nous avons également grossi quelques détails : l'axe de

fixation des roulettes, celui de l'élément de prise de câble

tracteur, élément ici absent, mais que nous avons espoir de retrouver,

et le détail de la "main" de sécurité, qu'il fallait soulever avant de

pouvoir accéder à l'élément de verrouillage du wagonnet.

►

A savoir ! Cet élément de structure et son wagonnet sont en situation

de présentation au

musée

du patrimoine ASPIBD à Decazeville.

Une

longueur de câble clos est également présentée.

►

A savoir ! Cet élément de structure et son wagonnet sont en situation

de présentation au

musée

du patrimoine ASPIBD à Decazeville.

Une

longueur de câble clos est également présentée.

me revient....

me revient....  me revient....

me revient....

Un taste vin

Un taste vin Le pont Malakoff, toujours vivant !

Le pont Malakoff, toujours vivant ! Hervé

Vernhes, sculpteur de Malakoff ?

Hervé

Vernhes, sculpteur de Malakoff ? Les hommes du Premier Cercle, Joseph Decazes, le comte

Muraire

Les hommes du Premier Cercle, Joseph Decazes, le comte

Muraire Quelques documents et restes ferrés

Quelques documents et restes ferrés

Les

Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en

lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites

sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très

inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de

Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage

de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien

particulier, et pourtant !

Les

Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en

lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites

sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très

inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de

Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage

de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien

particulier, et pourtant !