◄

Malakoff

◄

Malakoffretour page menu

◄

Malakoff

◄

Malakoff

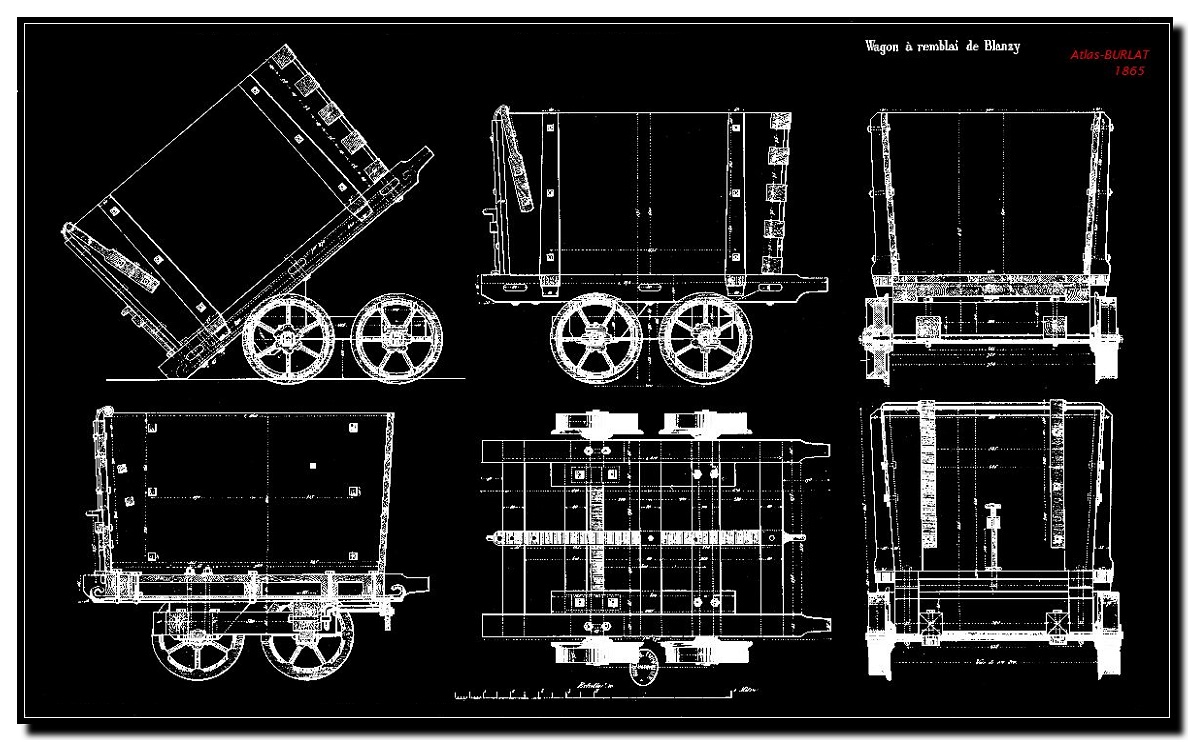

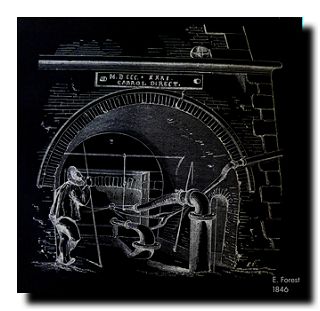

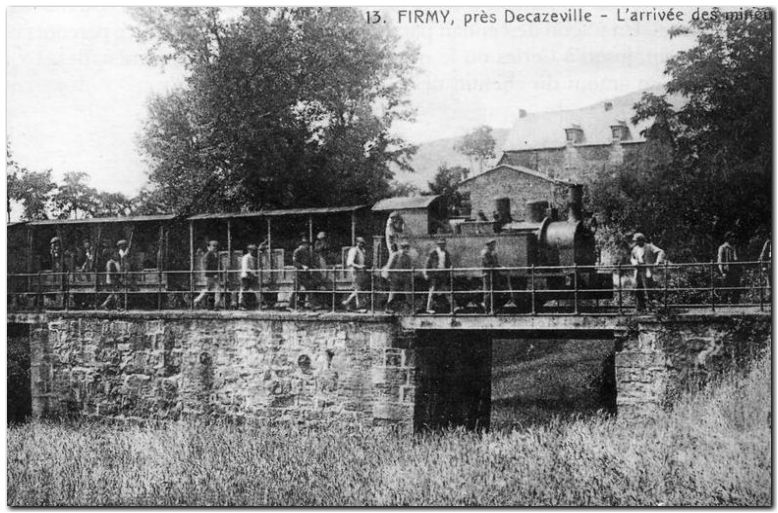

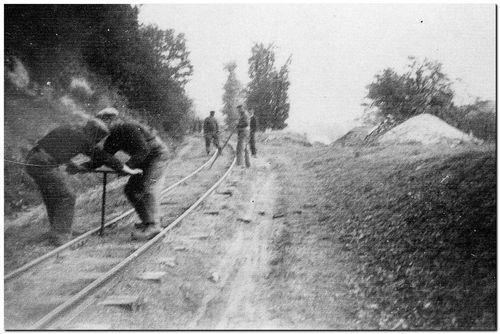

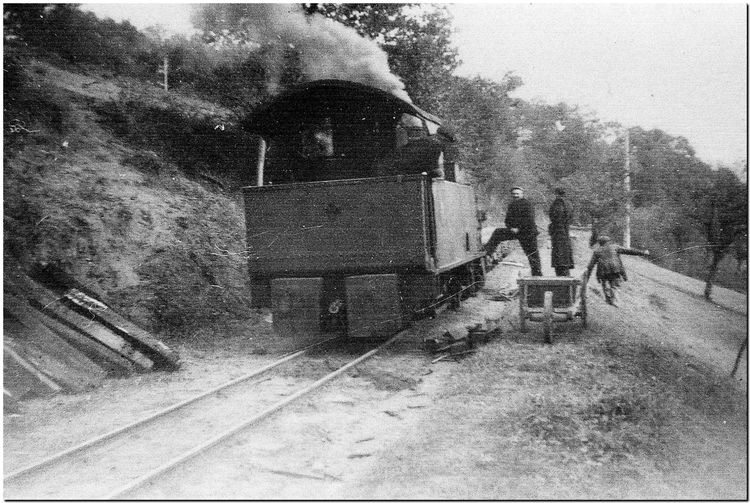

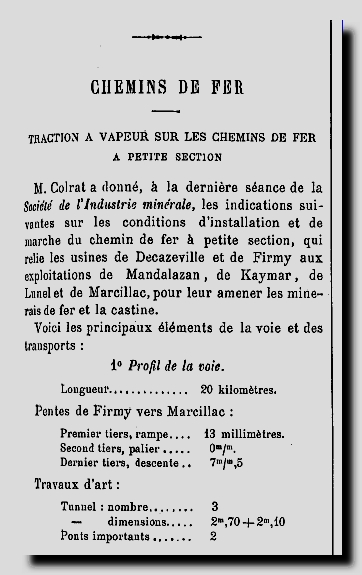

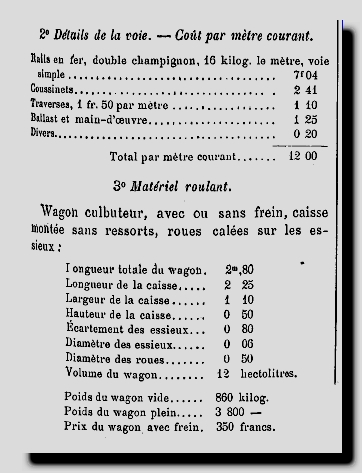

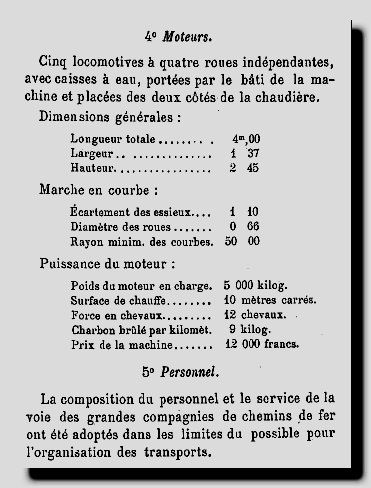

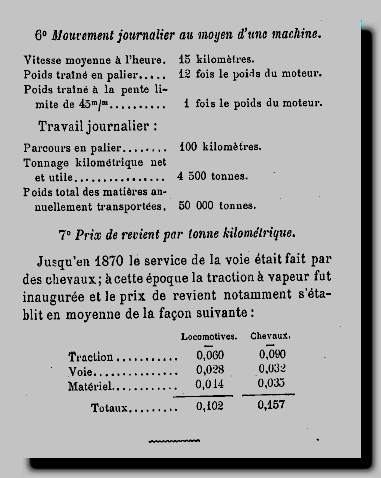

Ce chapitre vous propose de faire le point sur l’itinéraire Marcillac Firmy (orthographe de l’époque). C’est l’un des éléments essentiels de la Route du Fer, qui verra passer près de trois millions de tonnes de minerai de fer. Un élément de progrès également : les wagons vont donc remplacer à partir de 1856 les tombereaux sur les chemins et routes. Il n’y aura plus de conflits avec les autres utilisateurs, et l’entretien sera bien sûr plus aisé pour la collectivité. Si nous n’avons que peu de détails sur les premiers wagons, ceux de la fin du XIX ème siècle et des vingt premières années du suivant nous sont bien connus, par de nombreuses photos par exemple. Ils reprenaient une solution éprouvée dans les emprises minières. Les wagons spécialisés dans le transport de remblai avaient cette physionomie bien particulière. Un empattement très faible permet aux deux essieux très rapprochés de virer court, et d’être culbutés si besoin est sans trop de difficultés. Le dessin trapézoïdal de la caisse est à noter, ainsi que la porte arrière ouvrante. La planche de dessins date de 1854, Atlas des Houillères, par BURLAT. Nos wagons locaux avaient également un châssis robuste très semblable à celui de ces wagons. Un diaporama complète ce parcours, à voir chapitre 4. Des cartes sont présentées chapitre 8 et des compléments sont à retrouver chapitre 6. Le chapitre 10 présente des images virtuelles en relation avec ce chapitre et vous découvrirez en début du chapitre 13 tous les détails administratifs de la création de cette voie par François Cabrol.

un préambule : enquête de l'évêché de Rodez, 1860, réponses de l'abbé Cérès et du maire de Salles-la-Source. Ce sont des éléments très fragmentaires, mais ils témoignent de la situation de l'époque. On verra que le causse était ici très "industrialisé"...(communiqué par M. Falguières)

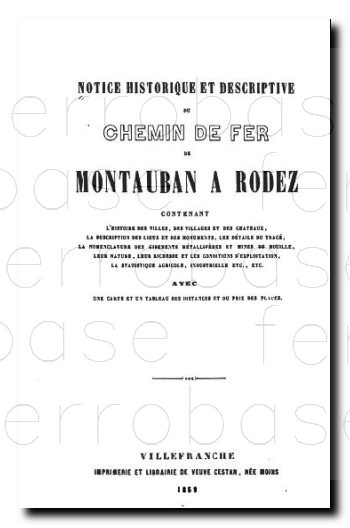

Une introduction : nous sommes voyageurs, à une époque que les moins de ......ans, et les autres, n'ont pas connue, en 1859.

En

1859, la ligne du Grand Central de Montauban au Lot, et ensuite du Lot

à St Christophe, puis, ultérieurement, de St Christophe à Rodez, vit

ses premières heures. Nous avons par ailleurs souligné son intérêt

d’aménagement du territoire, comme on ne le disait pas à cette

époque. Et à cette époque, parut un ouvrage de 300 pages,

dues à

un auteur anonyme ( ? ). Les auteurs semblent

être L. Oustry et C. Moins : Notice

historique et

descriptive du

chemin de fer de Montauban à Rodez, disponible sur Archive.org. On y trouvera avec

tous les détails souhaitables, l’histoire petite ou grande des lieux

traversés et la description technique de la ligne : pentes,

rampes, tunnels, ouvrages…Les ressources minières de Mondalazac sont

ainsi évoquées :

« A l'est d’Aubin se trouve le vaste plateau de formation jurassique, dit de Mondalazac. Il présente, presque à la surface une couche de minerais de fer à gangue calcaire dont la qualité est excellente. Le minerai de fer oolitique (orthographe originelle) de Mondalazac, dit Adolphe Boisse, forme une couche régulière exploitable sur une étendue d'au moins 8,000,000 de mètres carrés ; en prenant seulement 1 mètre pour l'épaisseur moyenne de la couche, en évaluant à 3,000 kilogrammes le poids du mètre cube de minerai, et à 20% son rendement, évaluation bien au-dessous de la vérité, on trouverait que la quantité de minerai comprise dans la portion de gîte connue n’est pas moindre de 24 000 000 000 de kilogrammes pouvant fournir 4 800 000 tonnes de fonte. »

La notice descriptive ne pouvait évidemment pas passer sous

silence la

voie de la compagnie de Decazeville reliant Firmy à Marcillac. C’est en

effet à St Christophe, que la voie minière pouvait le mieux être

aperçue depuis la voie normale, de l’autre coté de la vallée de l’Ady.

Voici cette description, assez succincte, mais un bon résumé de la

situation. Nous sommes dans le train, après Saint Christophe :

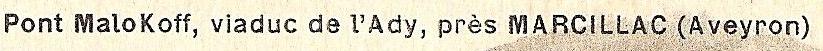

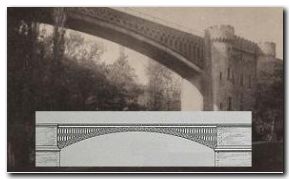

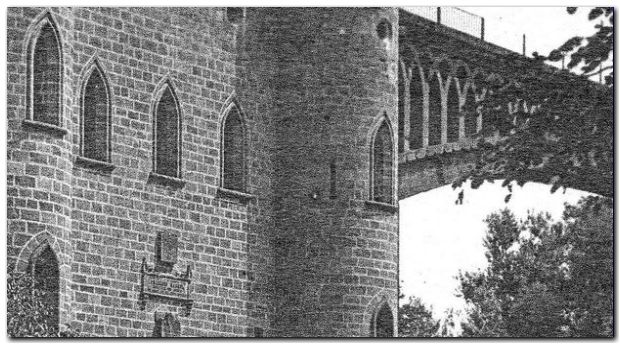

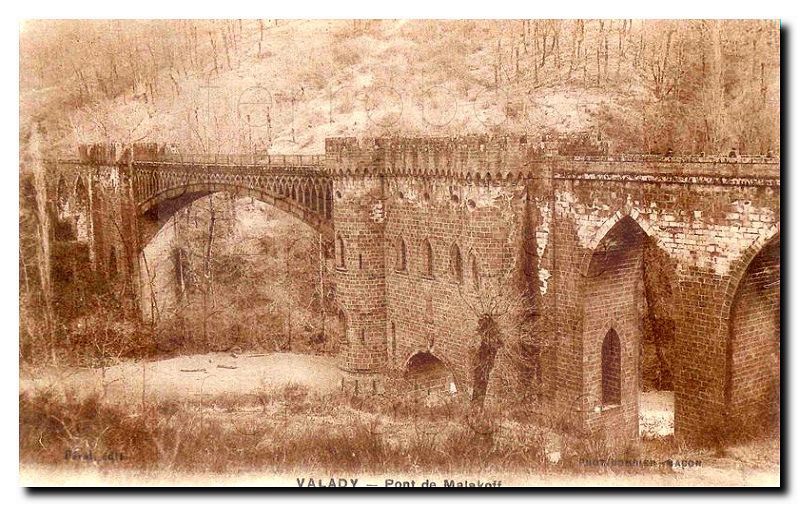

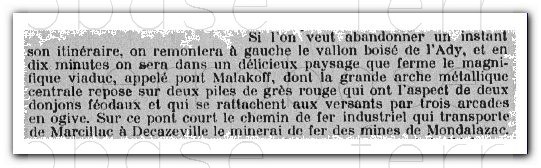

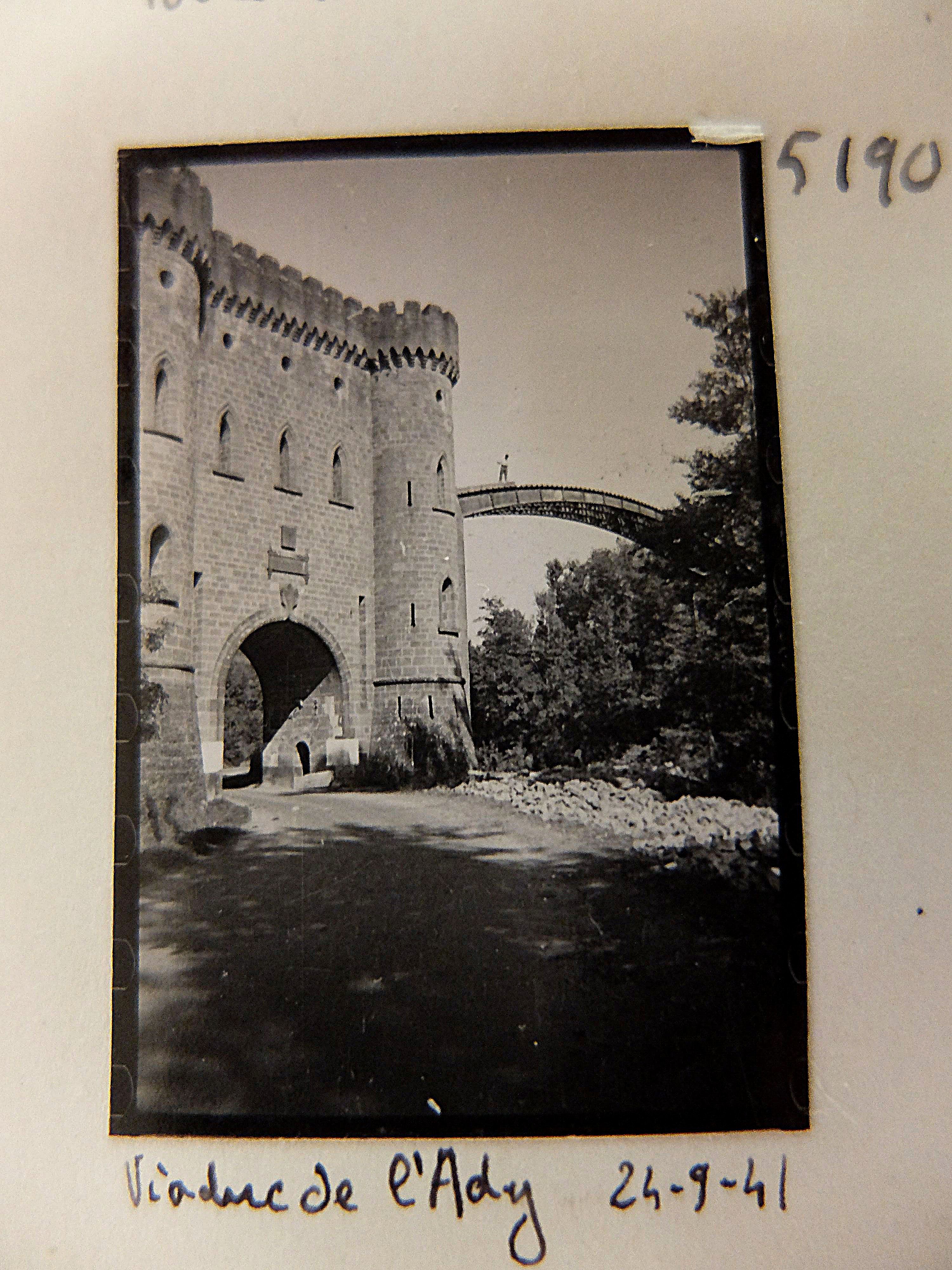

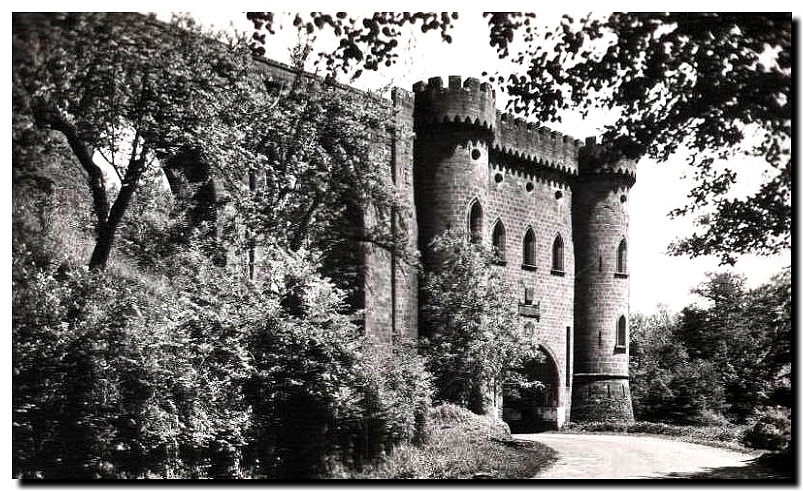

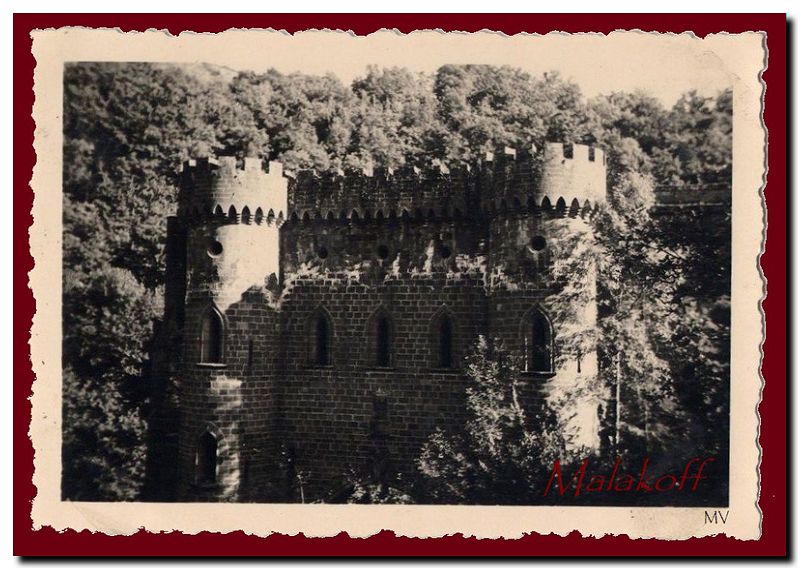

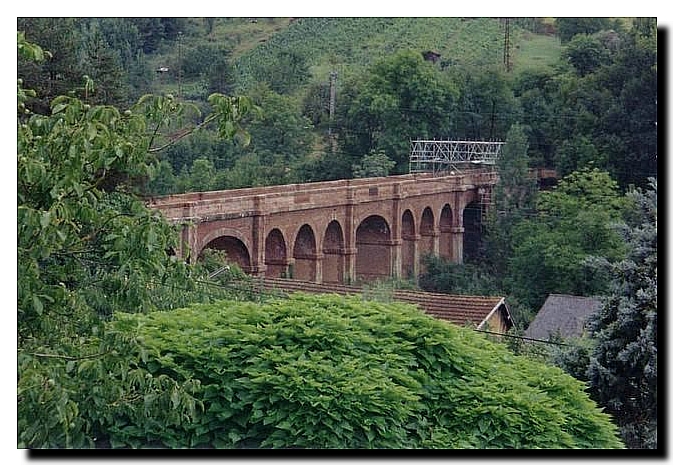

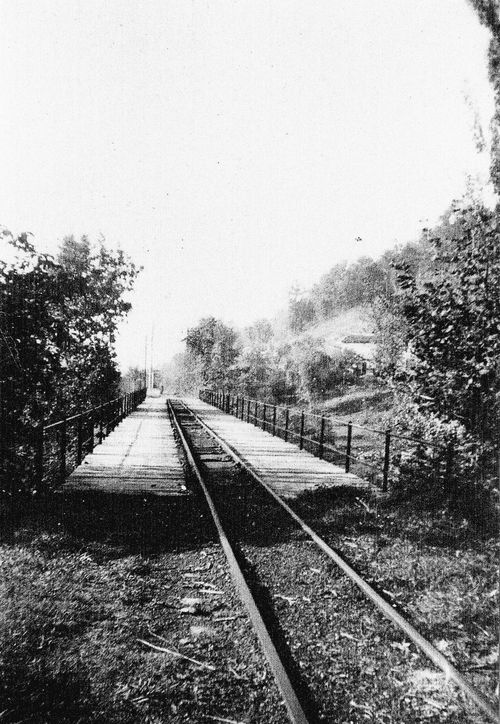

« la voie se tenant toujours sur la rive droite de la vallée, s’élève en rampe de 0,015, décrivant une série non interrompue de courbes, à cause des nombreux replis de l’escarpement. Depuis Saint-Christophe, au-dessous de la ligne sur laquelle nous voyageons, se développe parallèlement une voie ferrée construite par la Compagnie de Decazeville. Elle va de Marcillac à cette usine, en passant par Saint Christophe et Firmy. Sa longueur totale est de 21 kilomètres : savoir 5 de Marcillac à Saint Christophe, 12 de Saint Christophe à Firmy et 4 de Firmy à Decazeville. Elle sert à transporter à cette usine les minerais de Mondalazac et les autres matières premières qu’elle rencontre sur son parcours. Elle traverse 9 tunnels formant une longueur totale de 3 200 mètres ; celui de Marcillac en a 950 et celui de Riou Nègre 1 050. Elle a nécessité la construction de deux viaducs et d'un pont américain. Le premier viaduc placé à Marcillac est composé de 15 arches ; il a une longueur totale de 150 mètres. Le second est celui dit de Malakoff, que nous apercevons sur la gauche avant d'arriver à Marcillac. Les deux culées, construites en grès rouge affectent la forme de deux tours ; à l'intérieur règne un escalier qui permet de s'élever jusqu'à la plate-forme et qu’éclairent des meurtrières ; le sommet est couronné de mâchicoulis et de créneaux. L’arche principale a 44 mètres de longueur; elle repose sur deux immenses arcs de fer. Le tympan est en maçonnerie, affectant la forme d'ogives croisées qui donnent à l'ensemble un cachet féodal. La hauteur, au-dessus du torrent, est de 22 mètres. M. Cabrol, directeur de Decazeville, qui a donné les plans de ce viaduc, a voulu faire l'essai d'un nouveau mode de construction en combinant habilement le fer et la maçonnerie. Quant au nom, le peuple le lui a donné après la guerre de Crimée. La longueur totale du viaduc est de près de 150 mètres.

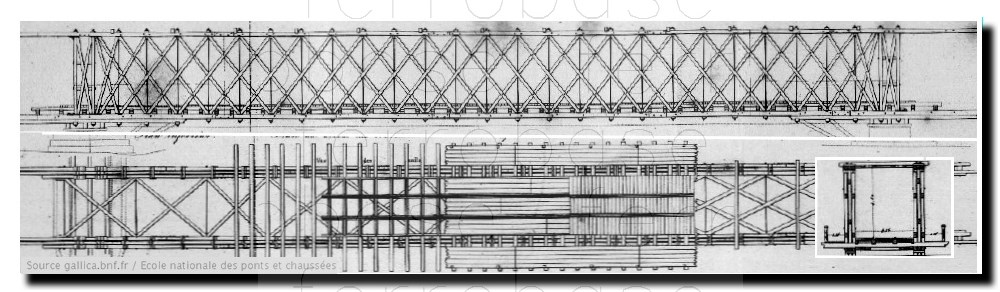

Près de Firmy, le chemin passe sur un pont américain composé de deux travées de 3 mètres. (Il est vraiment regrettable qu’une erreur d’impression surgisse ici ! Il s’agit vraisemblablement de 30 et non 3). La traction se fait au moyen de chevaux ; le maximum des rampes est de 0, 02 et le minimum des courbes de 100 mètres. »

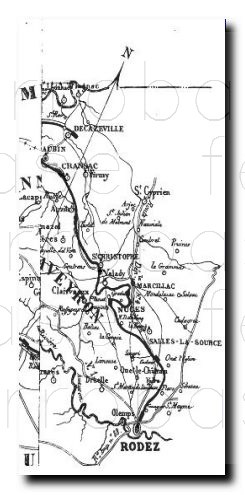

L’ouvrage comporte une carte, malheureusement non dépliée lors de la numérisation. Mais fort heureusement c’est la partie très locale de Decazeville à Rodez qui est présentée. La voie normale est figurée jusqu’à Rodez : les trains n’allaient pas plus loin que Saint Christophe en 1859. La voie minière n’est pas représentée, et une erreur fait intervertir Mondalazac et Solsac. La voie de 1,10 m depuis la gare de Salles la Source vers Cadayrac n’est pas figurée.

Cette carte est présentée dans son intégralité, chapitre 8, sous le numéro 78.

Nous aurons bien sûr l’occasion de reprendre les principaux éléments de cette description. Pour compléter cet éclairage historique, il est essentiel d’avoir en tête le changement, pour ne pas dire le bouleversement industriel de cette époque. Il fallait encore, précise le voyageur anonyme, quatre heures de diligence en 1859 pour aller de Saint Christophe à Rodez !!! Un gros quart d’heure en 2008… C’est dire si le train était attendu : il divisera alors par quatre le temps de trajet.

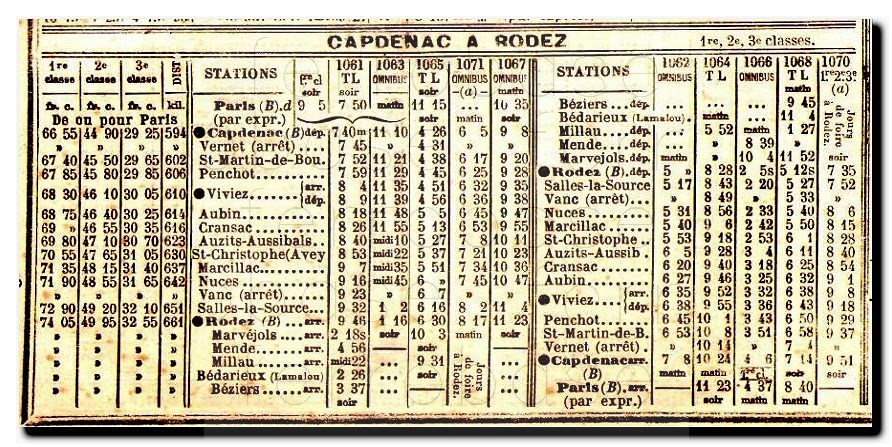

En 1896, c'est à dire dans les années où les exploitations de Mondalazac et les transports via Marcillac vont s'intensifier, il fallait encore près d'une heure pour un trajet de St Christophe à Rodez, mais, c'est vrai, avec quelques arrêts. Extraits du Chaix d'octobre 1896, page 183 :

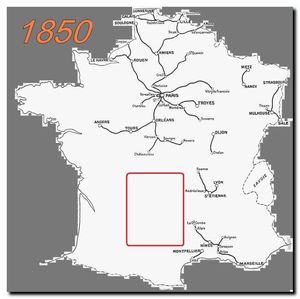

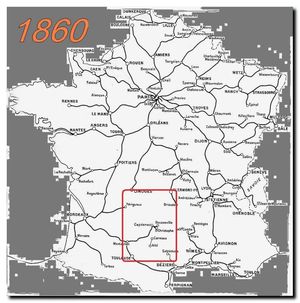

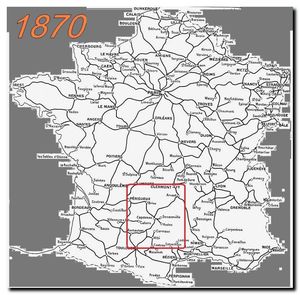

La construction des voies

ferrées atteint un rythme que nous trouverions ahurissant en 2008. Les

trois cartes du réseau national en 1850,1860 et 1870

témoignent

de cet effort : l’intérêt économique n’est pas le seul moteur

de

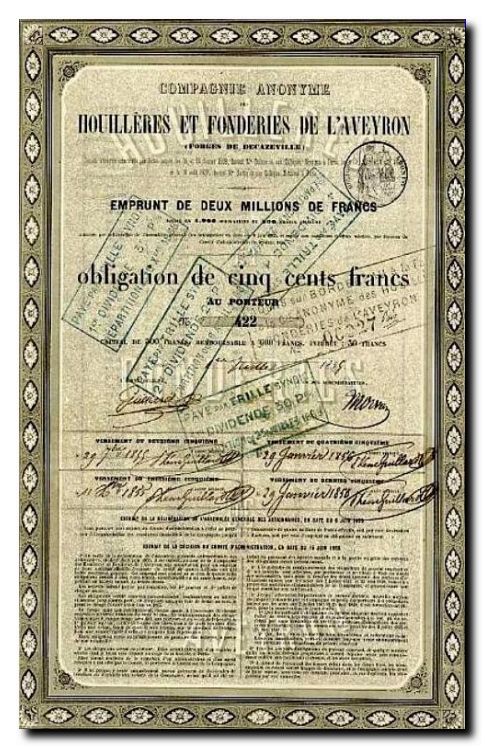

ces réalisations, mais la métamorphose du pays est en …voie !

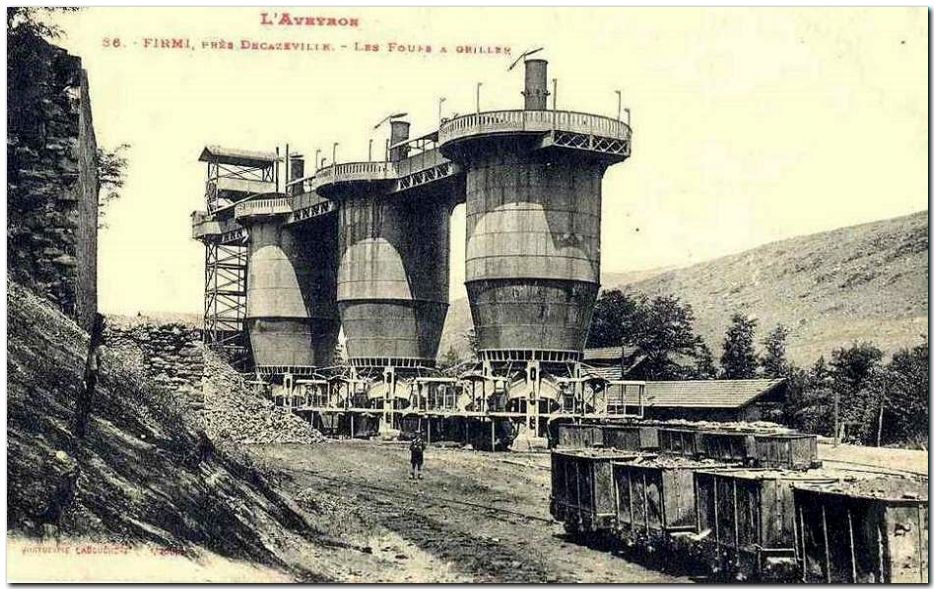

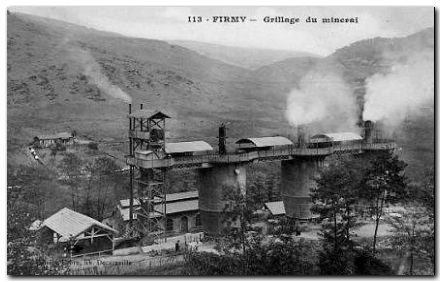

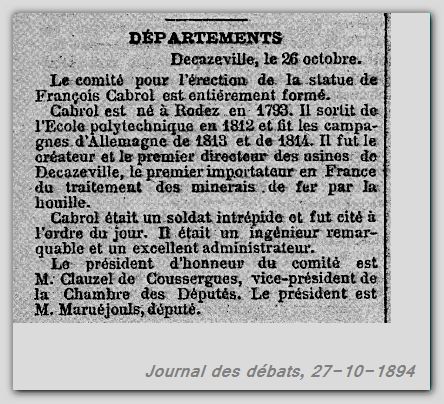

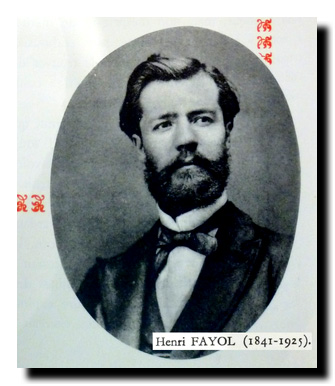

C’est dans les archives du Camt, sous les cotes 110 AQ, dossiers divers, 29 par exemple, que figurent l’essentiel des informations. Nous avons donné par ailleurs le texte de présentation de ces archives. Dans les données bibliographiques, nous mentionnons le texte d'Elie Cabrol, fils de François Cabrol. Ce texte, de 1894, présente essentiellement le viaduc de l’Ady, dit de Malakoff, et non l’ensemble de la voie ferrée de 66 cm qui reliait Firmy à Marcillac et plus tard à Mondalazac. Le parcours de Marcillac à Mondalazac, par la vallée du Cruou a été évoqué dans une autre page. Nous souhaitons ici donner quelques indications sur le parcours de Marcillac à Firmy, exclusivement. La justification de ce chemin ferré repose bien évidemment sur l’implantation des hauts fourneaux à Firmy et Decazeville. Rappelons que la première coulée date de 1828, à Noël, un évènement industriel et scientifique remarquable, juste après la messe de minuit : M. Cabrol et les habitants de Firmy furent conviés à cette première coulée… Ce fut le début de la fin pour les forges au bois, bois du Périgord en grande partie. En février 1829 le capital social de la Compagnie des Houillères et fonderies de l’Aveyron, créée en 1826, fut doublé par un doublement du nombre des actions : la foi était certaine dans l’avenir de l’entreprise. Les installations allaient très rapidement prendre de l’ampleur et La Salle devint en 1832 Decazeville, sur proposition de François Cabrol : le duc Decazes, initiateur du projet était bien sûr l’un des 24 membres actionnaires de la Compagnie, le plus illustre. Son parcours est décrit par ailleurs et nous n’y reviendrons pas. Le tiers des bénéfices de la Compagnie lui était réservé, en échange des nombreux apports qu'il faisait à la société. Il possédait 160 des 600 actions (voir ci dessous) primitives de la Compagnie, 27%, d'un nominal de 3000 fr chacune. En 1840, il en détiendra 849 sur 2400, étant l'actionnaire principal (près de 35%), avec 54 associés. Parmi eux, on trouvait un véritable "armorial" : noblesse, banque et armée. Il y avait par exemple le banquier Pillet-Will, actionnaire du premier groupe, qui sera vers 1840 à l'origine de la création de la compagnie du Paris Orléans. Ce sont des intérêts particuliers qui expliquent en partie le développement des activités industrielles et la présence du PO dans le cas présent.

Il existe également deux, au moins deux, photographies "officielles" du duc, pratiquement jamais présentées...Le musée d'Orsay les présente. Faites par le photographe de renom Disdéri, elles montrent le même jour, le duc posant debout ou assis, canne et chapeau en main. A découvrir sur le web...

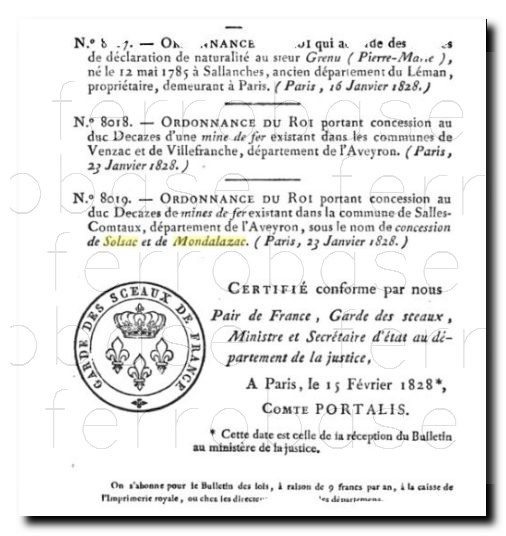

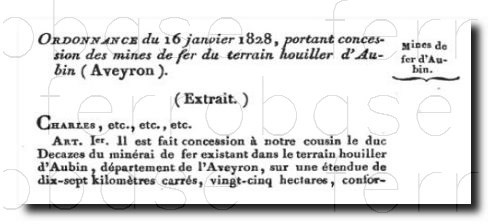

Bulletin

des Lois de 1828 : publication des mentions

des

concessions au duc Decazes des mines de fer de Veuzac, et

Villefranche, et pour celles qui nous concernent plus directement,

Solsac et Mondalazac, située sur la commune, précise le Bulletin,

de

Salles Comtaux. Salles Comtaux était la dénomination originelle de

Salles la Source.

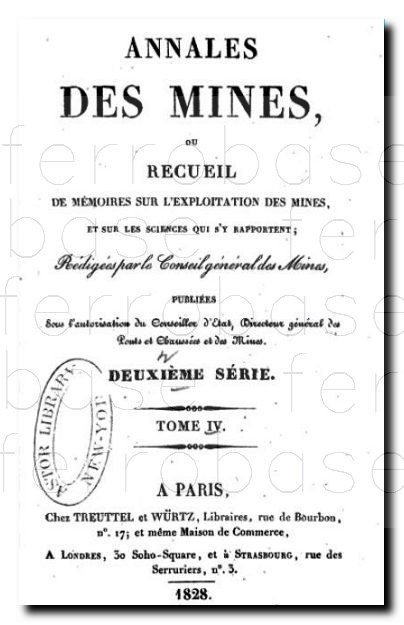

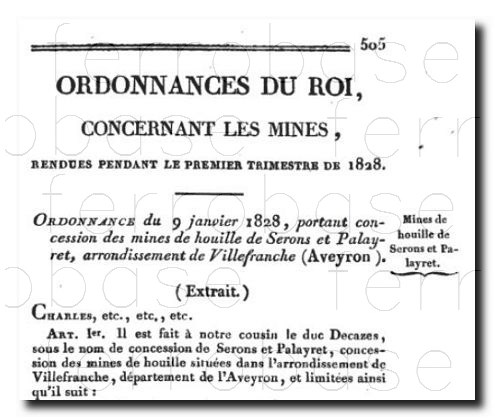

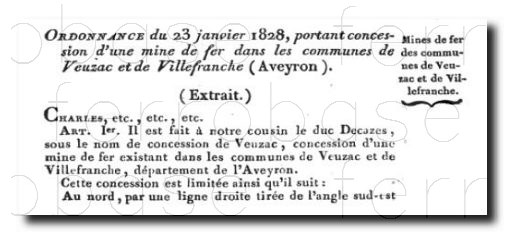

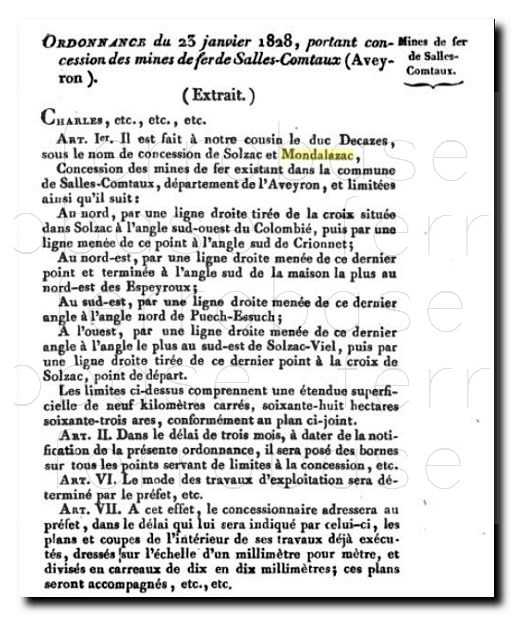

Les Annales des Mines de l'année 1828 donnaient également plusieurs autres concessions, quatre pour le mois de janvier 1828. Les en-têtes des textes sont donnés ci-après, ainsi que le texte complet de celle de Solzac (sic) et Mondalazac. On remarquera que les délimitations des concessions font appel à des éléments ....fragiles : angle de maison par exemple. Ordonnances du Roi, le Roi Charles à son cousin...

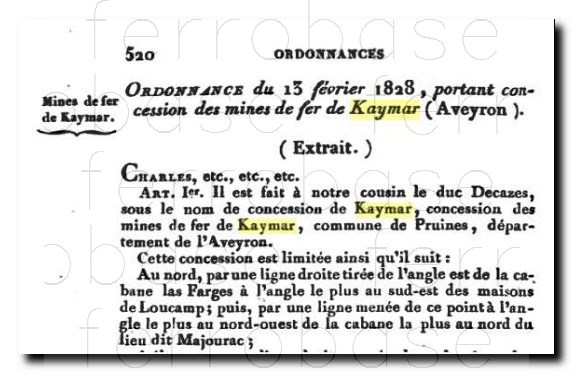

Et en février 1828, ce sera une nouvelle concession pour les mines du Kaymar, dont la ligne minière de Marcillac sera le débouché terminal avant Firmy, après un transport sur chemins.

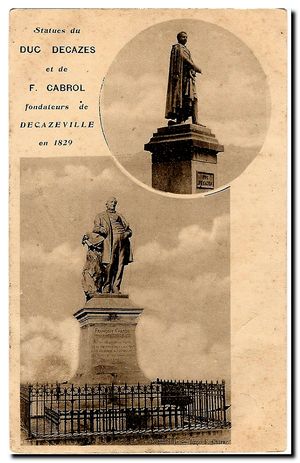

Sur cette ancienne carte postale, les deux grandes figures, Decazes en haut, Cabrol au dessous, fondateurs de Decazeville, sont réunies.

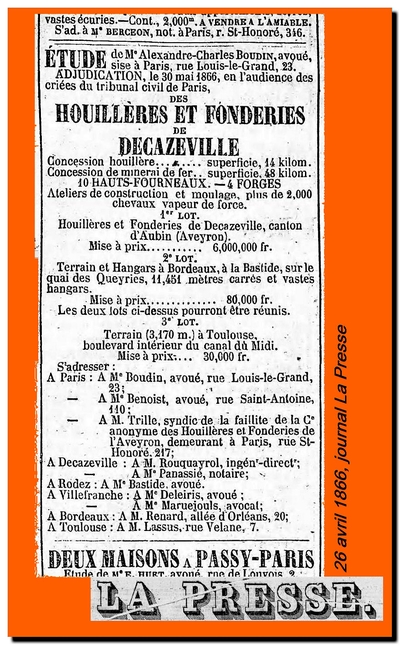

Sans commentaires supplémentaires, voici, publiée le

26 avril 1866, dans le journal La Presse, entre la vente

d'un grand hôtel et de ses écuries dans le

quartier des

Champs Elysées et celle de deux maisons à Passy, la

fin de la

première partie de cette histoire industrielle de Decazeville.

La

Société sera vendue. Aux enchères. Ce sera

une nouvelle page,

avec la societé nouvelle,

aux mains de Schneider du Creusot. Les

curieux auront noté le nom du directeur de la compagnie qui va

disparaître : Rouquayrol. Il a laissé son nom attaché au scaphandre

autonome développé avec un habitant d'Espalion, ville voisine,

Denayrouse.

Cela nous conduit tout droit au commandant Cousteau...Dans cette vente

figure évidemment la concession de Mondalazac et Solsac. Le terrain

de Bordeaux Bastide est situé sur les quais des Queyries,

dévolus à cette époque principalement aux charbons. Sur ces quais

existaient de nombreux transporteurs aériens de charbon...(voir page

carte)

Une pause ! Prenez votre respiration et plongez en scaphandre autonome !

Nota : une page spéciale, consacrée à Benoît Rouquayrol est ICI

L’introduction

du minerai de Mondalazac dans les dosages des fontes

pour rails et son emploi pour la fabrication des fers de

qualité,

écrit Elie Cabrol, reconnu à ce point avantageux qu’on ait renoncé aux

fontes

et aux bois du Périgord, imposaient la nécessité de se le procurer en

grande

quantité et à bon marché. On ne le transportait

alors que par charrettes ; il fallait à tout prix

modifier

cette situation.

M.

Cabrol entreprit donc de construire un chemin

de fer à voie étroite, qui de Firmy irait d’abord jusqu’à

Marcillac et

plus tard monterait à Mondalazac.

Aussitôt

adopté, ce projet fut mis à exécution. Le coût total

de la

ligne sera de 2 037 656, 19 francs, et l'économie

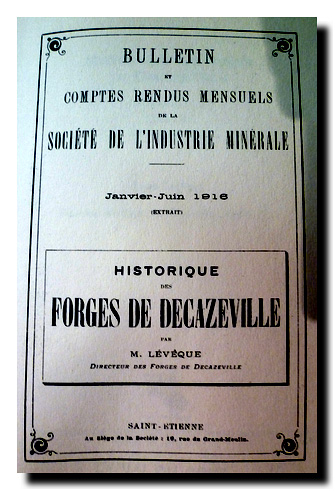

réalisée pour la société est de l'ordre de 350 000 francs (in Levêque).

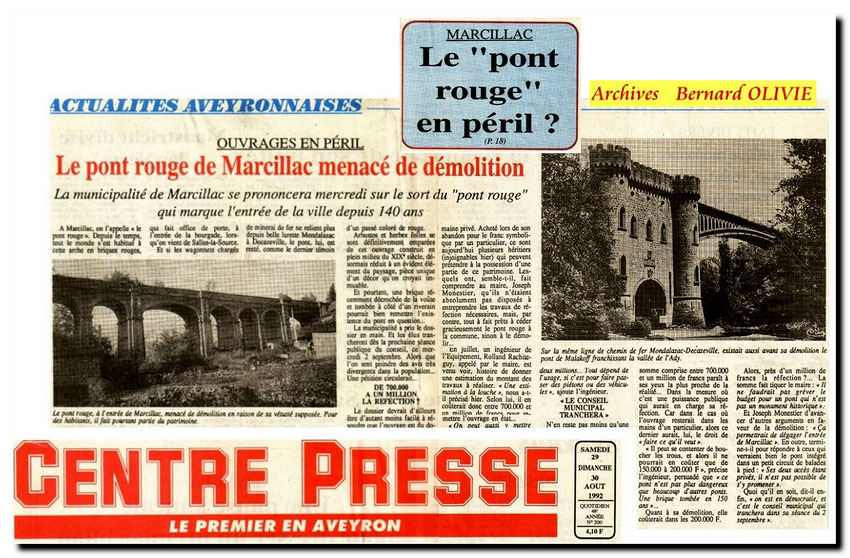

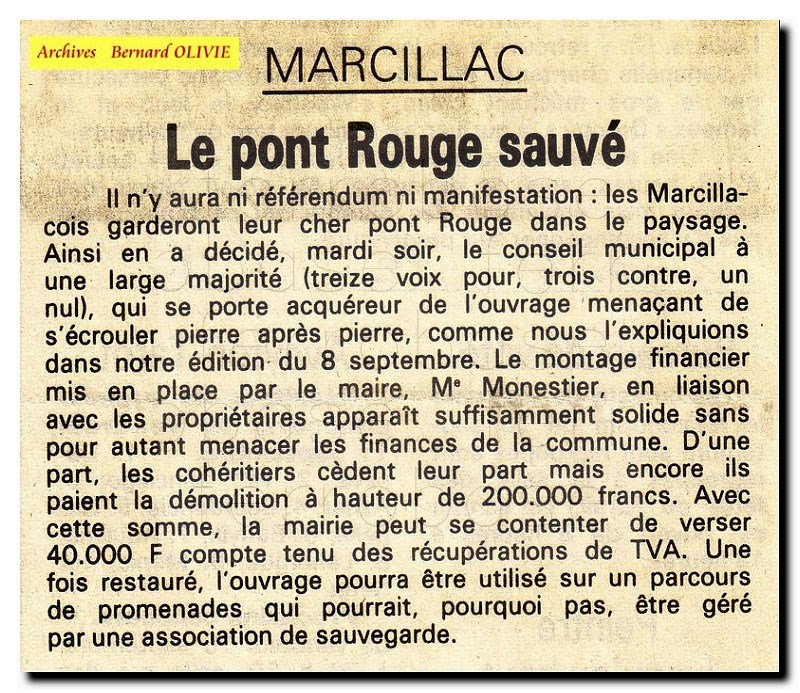

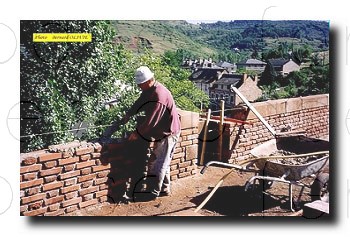

En quelques lignes et sans développements superflus, Elie Cabrol vient ainsi de justifier l’action de son père dans la genèse de ce chemin. Son utilité parait donc absolument évidente, et apparemment l’unanimité était réelle sur cet aménagement. En 1856, le viaduc de Malakoff, on y reviendra par la suite, et le pont Rouge à Marcillac étaient achevés. La voie du fer serait bientôt ouverte ; à nous de découvrir ce qu’il en reste, un peu plus de 150 ans après.

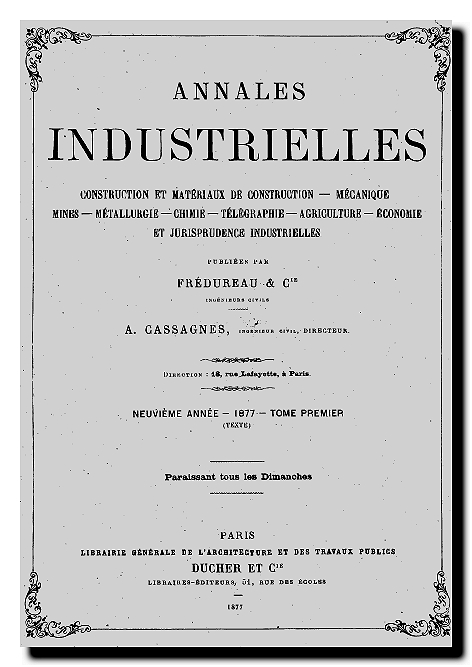

Avant de poursuivre, et pour situer ce chemin de fer

dans le contexte de Decazeville, nous vous proposons une lecture. Un

académicien s'est intéressé au bassin de

Decazeville, à l'Etablissement de Decazeville, comme il

est dit en 1875. C'est L.

Reynaud, économiste et membre de l'Institut. Le Journal des

Economistes publie en 1875 son rapport, fait à l'Académie

des Sciences

Morales et Politiques (lisible sur Gallica,

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k378385.image.r=decazeville.f325.langFR,

pages 323 à 340). Au delà de la description minutieuse du

pays, faite

par L. Reynaud, la date nous semble être essentielle :

1875, après la reprise de la société fondatrice,

disparue on le sait par voie de justice, et après de le

décès du

nouveau repreneur M. Deseilligny, remplacé à cette date

par son frère.

Le rapport à l'Académie souligne les bases incertaines de

l'industrialisation dès 1828, mais se termine sur une vision

plus

positive de l'avenir en 1875.

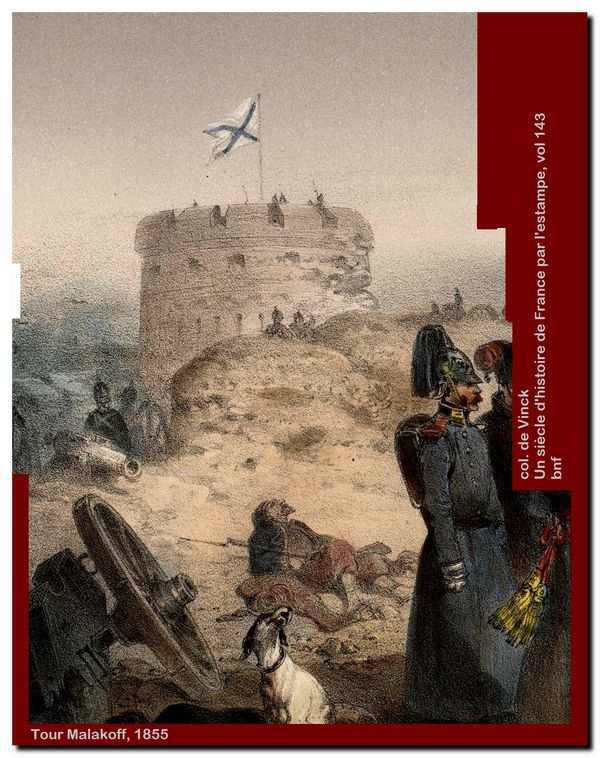

Le

tracé

Pas trop de difficultés sur le tracé

de la voie. Cabrol conduisit le projet dans sa globalité, et la carte

IGN

actuelle, en 2008, au 1/25000 conserve l’intégralité de la trace. Il

s’agit des

coupures 2338 E et 2338O.

Nous n’avons pas la possibilité de présenter ici

gracieusement un

extrait de ces cartes. C’est évidemment préjudiciable à une bonne

illustration,

mais d’autres sources aussi fiables, mais un peu plus lointaines,

existent …Sur

les cartes actuelles, il n’y a aucune difficulté. Pour les curieux, on

peut par

exemple partir de St Christophe. Nous sommes

presque en milieu de parcours. Le

carrefour au centre du village sera le point de départ.

Coté Firmi,

l’alignement droit vers La Cayrède, au nord ouest ne laisse subsister

aucun

doute. A partir de ce point, il suffit de suivre le tracé ; il

traversera

la nationale 140, puis après une succession de tunnels, long ou petits,

parvient au Plateau d’Hymes. On continue tout droit, toujours Nord

Ouest, pour

ensuite descendre vers Firmi, par la rive droite de la vallée.

Repartons de St

Christophe vers Marcillac : cette fois, nous sommes direction

sud est et

le dessinateur a

parfaitement reporté

le tracé de la ligne et des remblais. Le passage au-dessus du ruisseau

de l’Ady

se fait par le viaduc, disparu, de l’Ady. On peut ensuite repérer sur

la carte

le tracé jusqu’au portail d’entrée du long tunnel qui mène à Marcillac. Ici, il faut repérer le

pont dit rouge sur

la D 901 vers Rodez. Ce pont est bien un des ouvrages de la voie. A sa

gauche

immédiate on distingue l’entrée du tunnel, et à droite, au pied de la

lettre M

de Marcillac, l’entrée

du dernier tunnel,

beaucoup plus court. Suivez l’alignement nord est

jusqu’à l’emplacement de la gare de déchargement des

wagonnets,

sur un chemin qui débouche sur la route D27, route

conduisant à Solsac. Vous êtes au terminus, ou au départ,

c’est

selon !

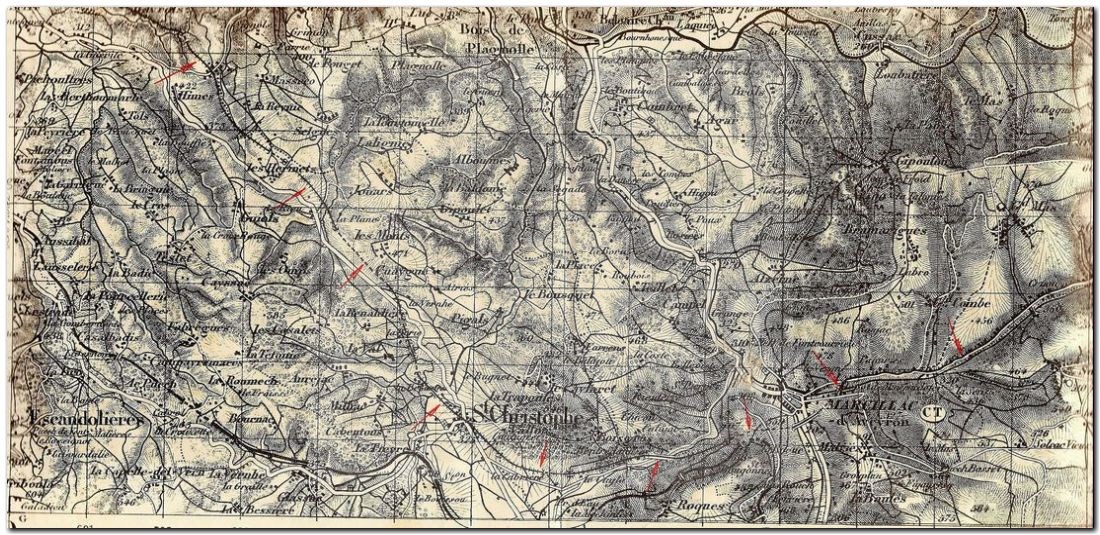

Au risque de se répéter et donc

à défaut de cartes IGN, nous vous proposons

la carte dite état major, celle déjà évoquée, type 1889. Le tracé que

nous

venons de décrire figure bien évidemment dans son intégralité. La carte

est à

l’échelle du 1/50000.

Dans

les

pages

relatives au chemin aérien, la continuation

du tracé au-delà de Marcillac, vers Mondalazac par la

vallée du Cruou, à

droite de la carte, a été évoquée.

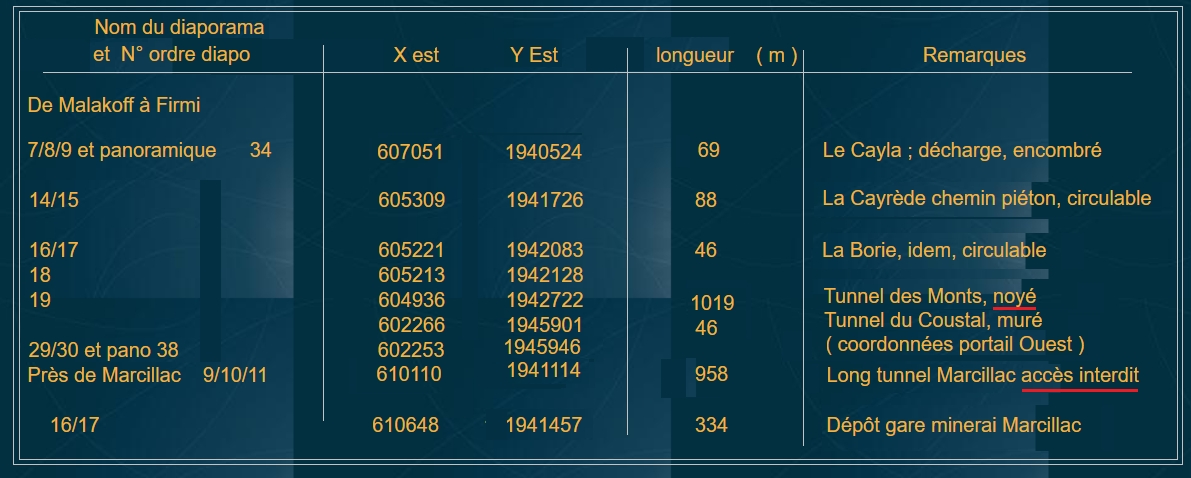

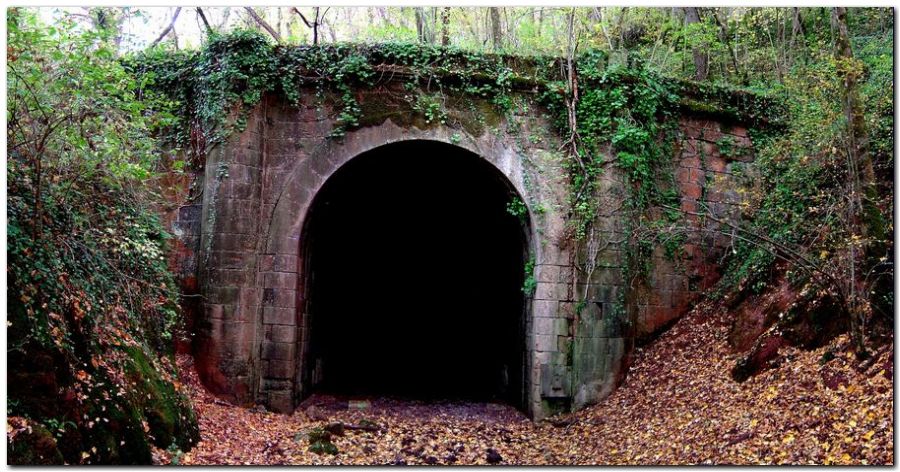

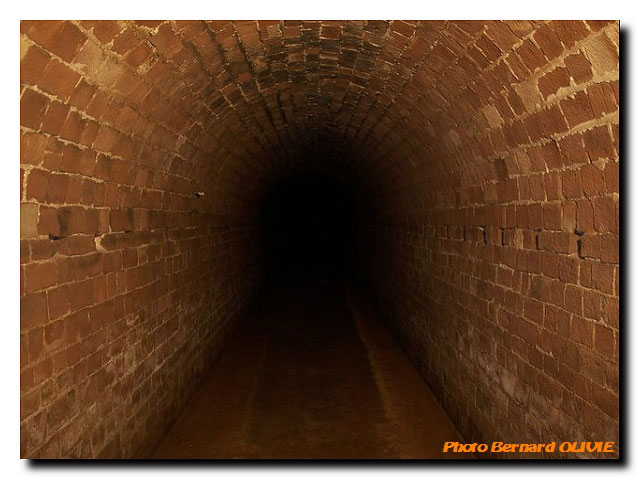

Parmi les ouvrages d'art de la ligne figurent des tunnels. Voici les principaux. Les photographies sont accessibles dans les pages diaporamas. Les coordonnées des portails sont données en Lambert II étendu.

Remarques :

itinéraire piéton possible sur la presque totalité du

parcours,

mais passage dans propriétés privées

Carte IGN

2338 E 1/25000, et Geoportail IGN

Le

Cayla : pas circulable, décharge…

Les

Monts : complètement noyé, inaccessible

Long tunnel Marcillac : le bâti

en pierres n’existe qu’aux entrée et sortie ; le reste du tunnel

est d’un

gabarit plus étroit, à la limite des matériels roulants ;

accès

grillagé interdit portail est.

Dépôt gare de minerai ; les

portails sont dans

des propriétés privées ; seul le portail ouest, près du Pont

Rouge, est mis en

valeur.

Dans

l’ordre depuis Firmi : Coustal, les Hermets (non

photographié), Les Monts, La Borie, la Cayrède, Le Cayla, long

Marcillac, dépôt

minerai

Ces

données seront reprises et très enrichies dans les fiches spécialisées

du site ITFF, inventaire des

tunnels ferroviaires, qui consacre une page à cet

itinéraire: http://tunnels.free.fr/inventaire.htm

Pour mémoire, et surtout pour sa

richesse ( ! ) de détails,

à la

date de sa publication en 1954, la

carte de Us Army :

On

se reportera aux autres pages pour retrouver son analyse.

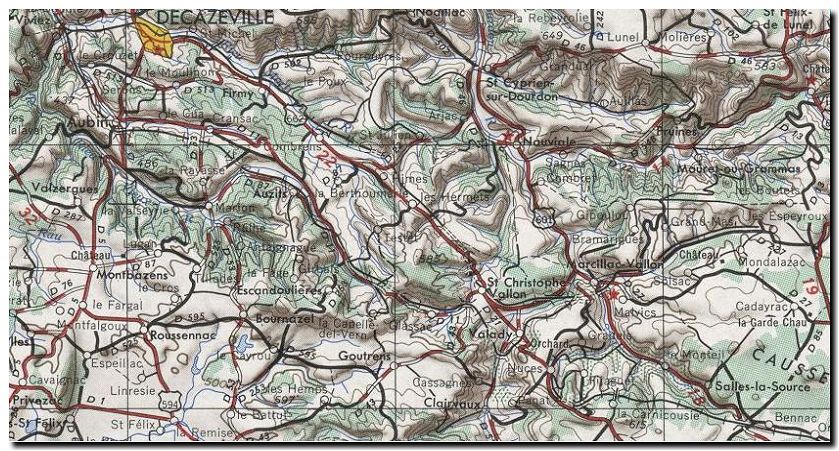

On peut également retrouver ce tracé sur des documents plus hexagonaux. La carte routière de Michelin, (voir page cartes) la toute première, n° 35, à l’échelle du 1/200 000, établie vers 1915 (1912 pour être précis) et vendue 1 Fr. :

La couleur est évidemment un plus : l’embranchement de Viviez à Decazeville, à voie normale, précède le tronçon Decazeville, Firmi, avec son orthographe d’aujourd’hui où le i remplace le y final, St Christophe, le viaduc de Malakoff, bien répertorié, et Marcillac. Nous avons déjà examiné cette carte, pour le tracé du chemin aérien, tracé qui interpelle quelque peu sur la carte routière ….On constate également que le tronçon Marcillac Mondalazac, nom qui d’ailleurs ne figure pas, seule l’indication mines de fer est présente, n’est pas dessiné. Il ne s’agissait pas en effet d’un tramway sur route, car non accessible à des voyageurs, et seule catégorie qui existe dans la légende, avec les voies normales bien sûr, donc pas de tracé !

Les

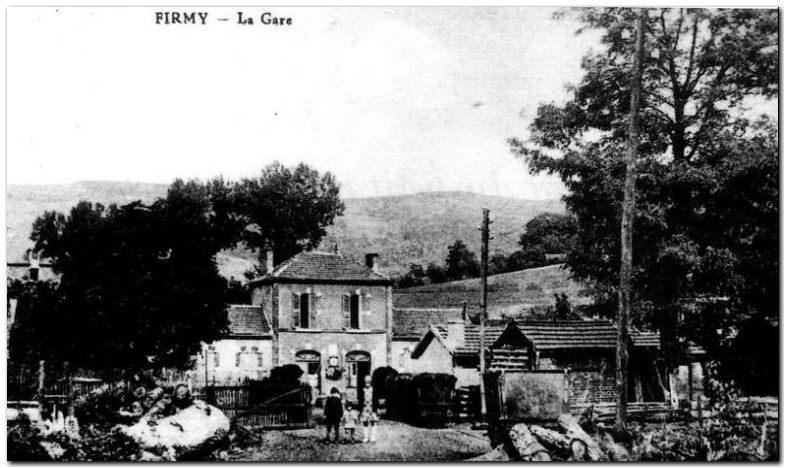

points remarquables

Les ponts, viaduc et tunnels constituent les points remarquables de la ligne. On peut également évoquer la gare de Firmi, très repérable en bordure de route. Nous reviendrons à cet emplacement, pour une autre raison quelques lignes plus loin. En suivant le parcours Firmi Marcillac, il est possible de retrouver des passages hydrauliques sous remblais, des petits ponts. La route emprunte cet itinéraire. A la Briqueterie le pont de bois n’a laissé que des souvenirs à défaut de pouvoir en trouver une illustration, qui doit bien exister …Le tracé est parfaitement repérable sur Geoportail, en activant la couche carte IGN. A cet endroit, le raccord entre les deux cartes au 1/25000 semble des plus approximatifs. Après une petite courbe pour passer la vallée du riou vers La Coste, on arrive au Plateau d’Hymes. (doc ASPIBD)

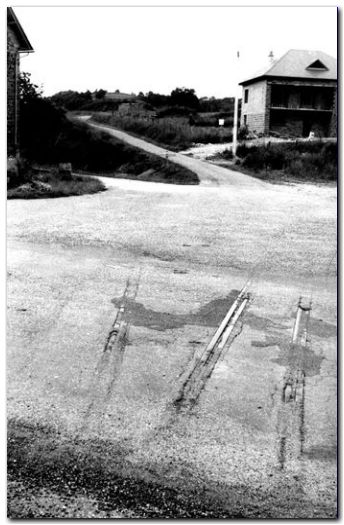

Et oui ! Il y avait quelques restes de voie, à la traversée de la D22, mais la cohabitation route fer était terminée depuis longtemps !

Vers St Christophe, il n’y a aucune difficulté, au moins sur la carte. Sur le terrain le passage des tunnels se fera en extérieur ! Un long tunnel débouche sur un secteur noyé, près du stade. La traversée de la nationale 140 permet ensuite un parcours plus évocateur vers St Christophe : succession de remblais, tunnels étroits, et remblais, le dernier à l’arrivée dans le village étant de belle taille.

Après

St Christophe, si le repérage ne pose toujours pas de difficultés sur

la carte,

le parcours in situ est plus délicat : succession de

propriétés

résidentielles, des tunnels quelquefois complètement murés et à

l’abandon, beaucoup de broussailles et autre verdure

en empruntant la vallée du ruisseau de l’Ady.

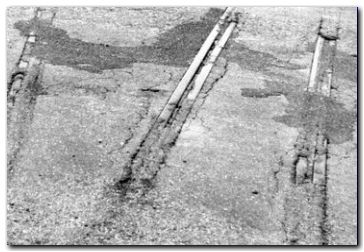

C’est là que se situait, presque en fond de vallée, un passage supérieur sur le ruisseau, par l’intermédiaire du viaduc de l’Ady, ou également dit viaduc de Malakoff ; les deux appellations perdurent, avec peut-être en 2008 une préférence pour l’évocation exotique. Cette appellation est donnée, dit-on, par l’architecture disons tourmentée que Cabrol donna au projet : les habitants venaient nombreux suivre les travaux, et comme on était dans les années 1855 et suivantes, et que la guerre de Crimée était d’actualité, la médiatisation forte de la prise de la Tour Malakoff conduisit les rouergats à faire la liaison…La guerre de Crimée et le nom de Malakoff sont en effet très liés : après environ un an de siège, le 8 septembre 1855, le général de Mac-Mahon s'empare, avec ses zouaves, de la tour Malakoff qui surplombe la citadelle de Sébastopol. Ce succès annonce la fin de la guerre. Les Russes se retirent de la citadelle, après l'avoir incendiée. Quelques mois plus tard, le tsar demande la paix. Le traité de Paris est signé le 30 mars 1856. On lira avec intérêt une analyse de cette présence du nom de Malakoff sur le site http://www.malakoff.fr/sites/web/fichier/prise_de_malakoff.pdf . Par exemple : Il y a des Malakoff ou des tours de Malakoff au fond de la France profonde, comme à Sivry - C o u rtry (Seine- et- Marne), à Toury- Lurcy (Nièvre), à Sermizelles (Yonne) et Saint-Amand-Montrond (Cher) ; mais aussi à Paris et Nantes, au Luxembourg, en Belgique à Dison et Hasard - Cheratte (près de Liège), en Allemagne à Cologne, Bochum et Hanovre, en Algérie à Oran et Alger, et – plus surprenant encore – au Brésil à Récif, en Australie à Moonee Valley et dans le Texas aux Etats-Unis d’Amérique ! Sans compter, bien sûr, l’originale : celle de Sébastopol en Russie. Et donc aussi, notre viaduc de François Cabrol.

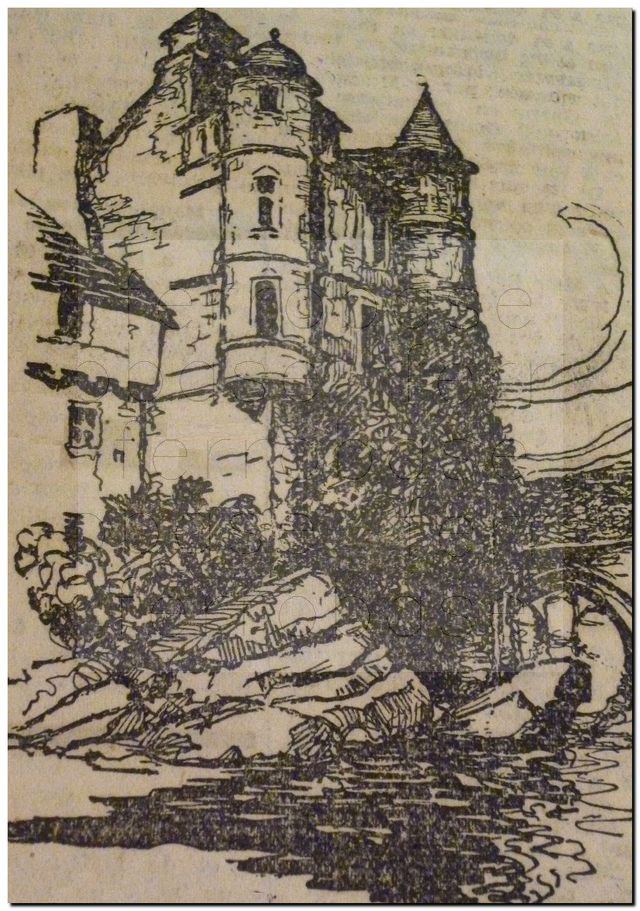

Largement médiatisée à l'époque, la tour Malakoff, du nom d'un militaire russe, impressionne, tout comme les piles du pont de François Cabrol. Alors, on lui donne le même nom, Malakoff. Pourtant la ressemblance n'est que lointaine. La gravure montre la vraie ( ? ) tour Malakoff, bien différente de l'ouvrage rouergat...Il est vrai que les dessins de l'époque, très nombreux sur l'épisode guerrier des zouaves, montrent très rarement pour ne pas dire presque jamais la tour elle même. Malakoff sera donc le nom populaire du pont, et ce sera plus tard le nom d'une commune...

Beaucoup

a

été écrit et repris sur ce fameux ouvrage, et les sources d’information

sont

très accessibles. Dans cet ensemble, nous souhaitons seulement donner

la piste

peut-être pas la plus fiable, mais sûrement la plus concernée :

l’ouvrage que le

fils de François Cabrol, Elie

Cabrol,

publia en 1891, sous le titre Viaduc

de l’Ady, notice et description avec

une

belle héliogravure et des dessins dans le texte, Paris, imprimerie de

D.

Jouaust. Dans les pages à la une, on pourra trouver des

compléments d'information et autres illustrations de cet

ouvrage.

Ce document est librement

consultable sur

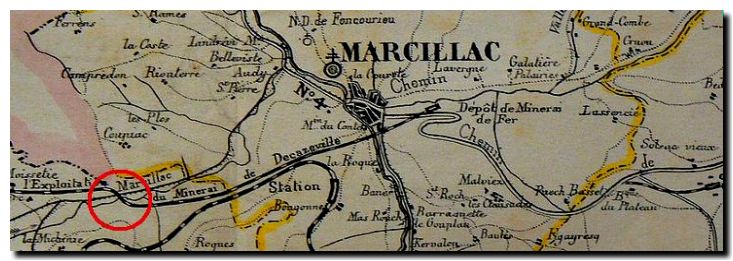

Cet ouvrage permet le franchissement du ruisseau de l'Ady et de la route Saint Christophe à Marcillac. Sur cet extrait de la carte de l'Atlas Cantonal de l'Aveyron (évoqué dans les pages relatives à la voie de 110), le site est en bas à gauche. La voie, qui partait de Firmi, avait à cette époque comme terminus le dépôt de minerai de Marcillac. La voie en accotement de route dans la vallée du Cruou ne viendra que plus tard.

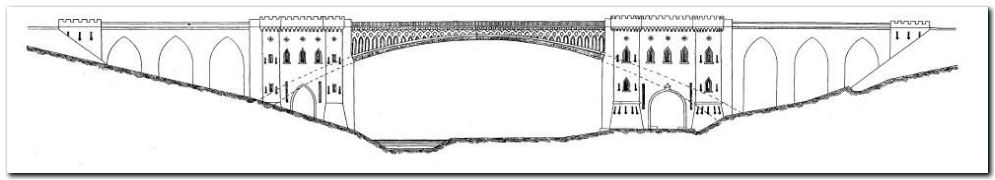

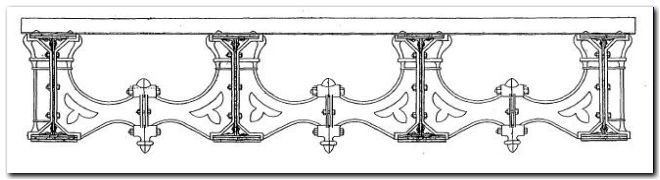

Ce viaduc est remarquable par son dessin, dû à F. Cabrol :

Les deux massifs ne sont pas identiques, et la route de la vallée passe bien sûr sous les tours de droite, rive gauche de l'Ady. On remarque la différence du nombre d'arches, rive droite, très étonnant pour un dessin attribué à François Cabrol ?? Pourquoi a-t-il envisagé cette architecture si peu en accord avec le site, les habitudes locales, le bassin houiller… ? La même interrogation est de mise pour les portails du long tunnel, près d’un kilomètre, qui suit vers Marcillac : ornementation identique, courbes et créneaux….Elie Cabrol ne fournit pas beaucoup d’explications, mais esquisse quelques raisons, qui nous semblent être davantage un soutien du fils au père :

Laissons donc l’esthétique de coté, mais il semble bien que ce soit la raison du succès médiatique de l’ouvrage : rien n’est plus gracieux et original que cette légère construction de briques* et de pierres, précise même Elie…Soit !

*

non visibles

Les

solutions techniques de Cabrol sont très

originales : la poussée de l’arc central est transmise non aux

culées mais

aux arcs en pierre, masqués par l’élévation des tours ;

original et

élégant, mais aussi très réfléchi, car cette solution lui permet de

reporter

les efforts en dehors des zones sûrement moins porteuses proches du

ruisseau.

Moins de problèmes de fondations !

Une

deuxième

originalité repose sur l’arc central, métallique, et sur lequel repose

un

appareillage de

pierres : un

conflit en perspective, dilatation différentielle et autre. Cabrol

trouvera des

solutions. Il n’y a pas de dessins détaillés de l’arche dans le travail

de Elie

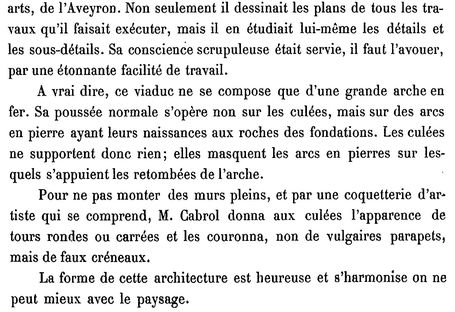

Cabrol. Seul le détail suivant de l’entretoise en fonte

figure :

Une belle pièce et toujours un souci esthétique évident. Les arcs peuvent être détaillés sur les cartes postales anciennes.

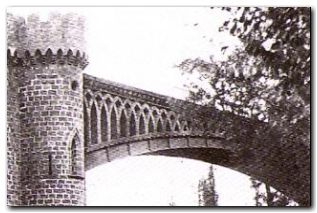

Moins courante, et prise, angle inhabituel, depuis l’aval, cet extrait :

L’erreur d’impression est

d’origine.

Une autre image, une carte postale muette, sans les poses un peu trop marquées des cartes précédente ; elle donne également une vue au niveau du piéton que nous sommes, au moment de franchir l'ouvrage. Toute la majesté de Malakoff : l'arche, les ogives, les créneaux...

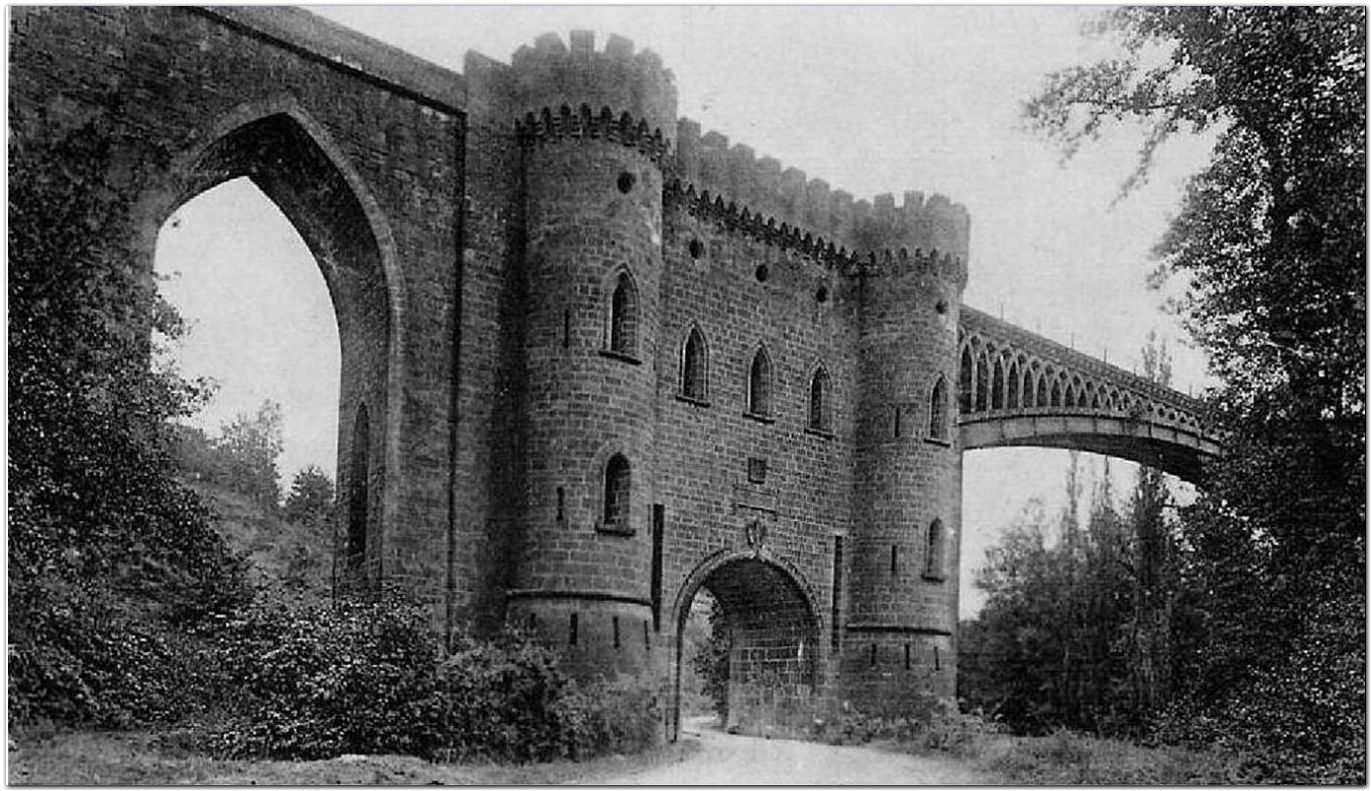

▲ Malakoff, photo Labouche, fraîcheur de la vallée, beauté des chapeaux...

▼ version colorisée par Intelligence artificielle (voir chapitre photos)

Parmi les caractéristiques remarquables de cet ouvrage, on peut donner quelques chiffres : 44 m de corde, précise Elie Cabrol, 62,37 m de rayon, 1,26 m de distance entre chacun des quatre arcs, 18 entretoises pour les relier. Autres chiffres : longueur totale de l’ouvrage, 155 m, et hauteur des rails, au-dessus du ruisseau, précise Elie : 21,75 m. Avec une précision assez illusoire, car on ne précise pas la saison, qui doit avoir son influence sur la hauteur des eaux du dit ruisseau…ou alors la hauteur est prise depuis le fond ? Elie Cabrol souligne également, mais est-ce pour répondre à des critiques ( ? ), que le parti choisi par son père amène à des économies indiscutables sur un ouvrage plus traditionnel, entièrement métallique par exemple …

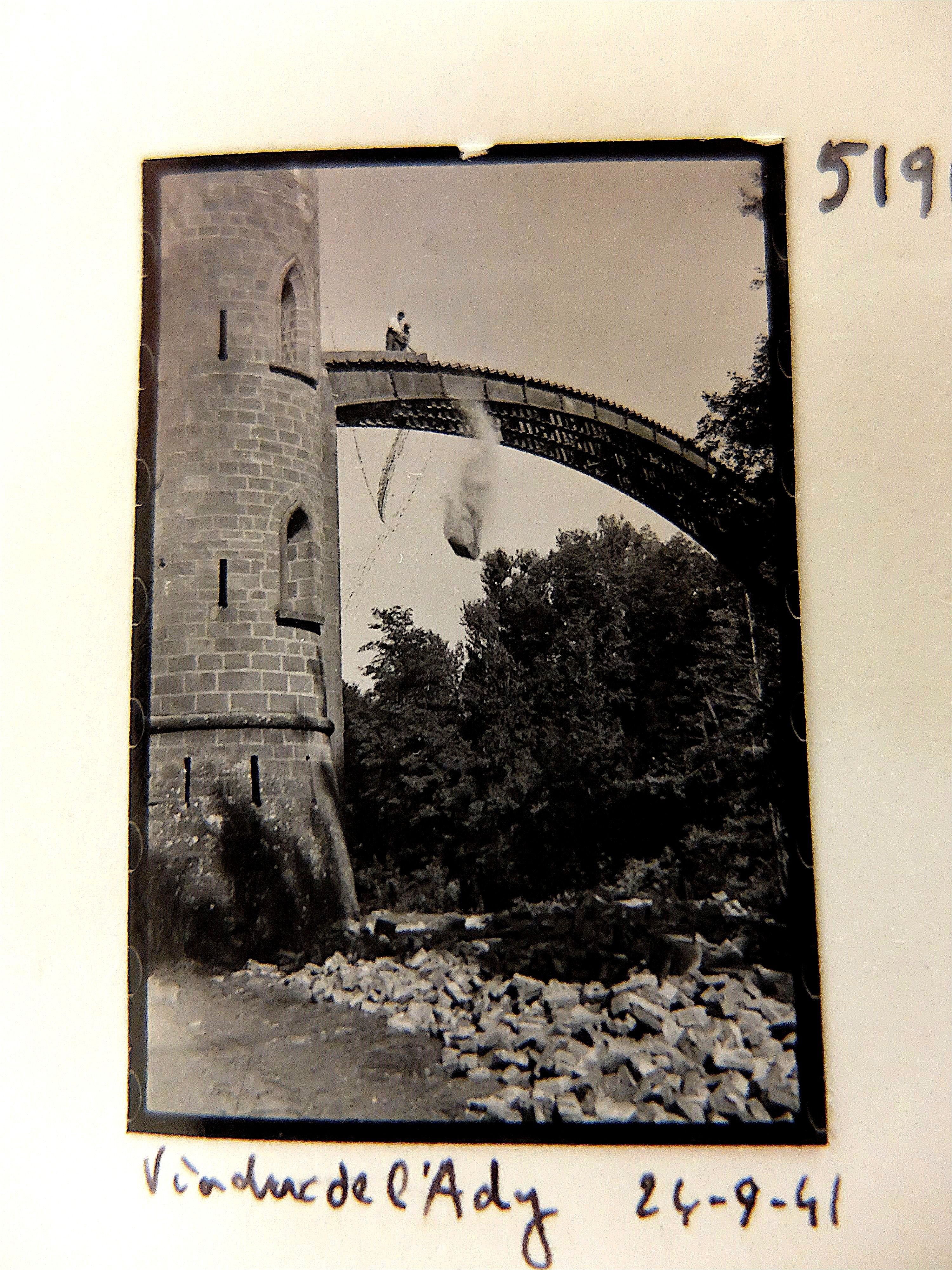

Les premières études de Cabrol datent de 1852 ; le chantier est rentré dans sa phase active, les arcs, le 7 juin 1856, et le 20 juillet 1856, l’arche était en place .

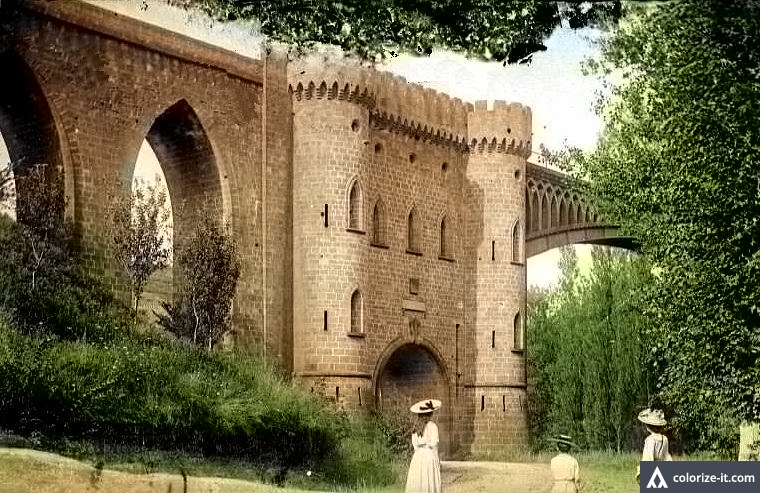

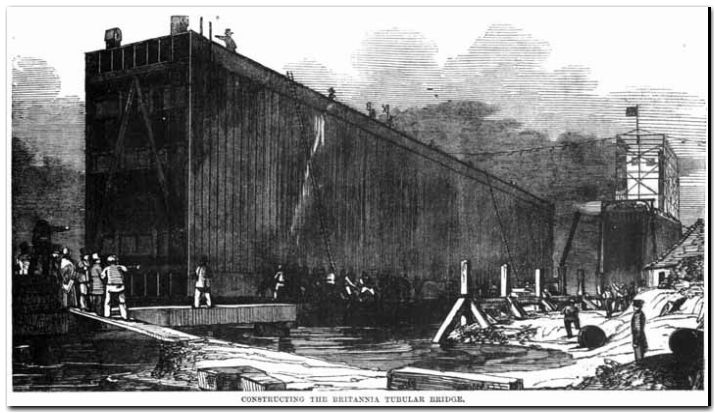

Les activités de chantier ont été également remarquables. Les arcs n’ont pas été assemblés dans leur situation définitive, mais la totalité de l’arche, arcs et entretoises, fut assemblée au sol. C’est par montées successives par vérin et construction simultanée des appuis que le tout fut hissé en place. Le poids total à manipuler était d’un peu plus de 100 T, 100 581 Kilog précise Elie Cabrol. Cette façon de procéder était calquée sur la construction d’un pont anglais à Britannia, chantier que François Cabrol avait pu suivre en son temps. Il est sans doute instructif de s’attarder quelque peu sur cet ouvrage …

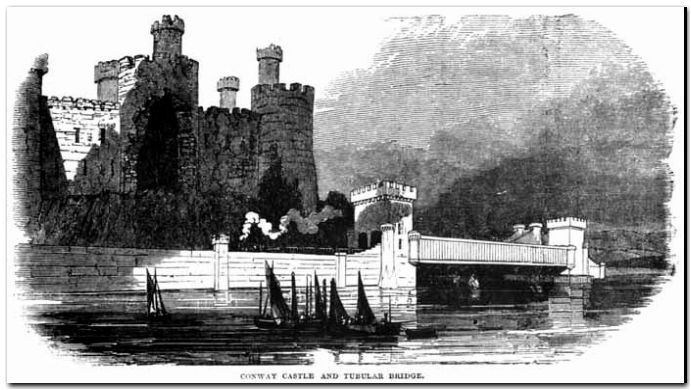

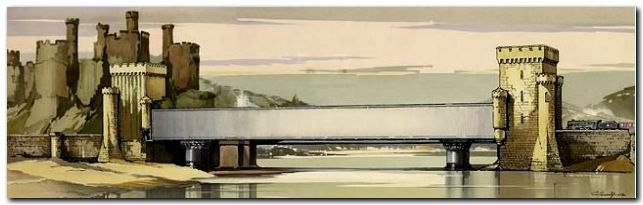

À l'origine, c'était un pont tubulaire uniquement ferroviaire, composé de travées en poutres fermées rectangulaires en fer forgé, construit en 1850 par Robert Stephenson, fils de George Stephenson, qu’on ne présente pas à des amateurs ferroviaires….

C’est

un ouvrage à

deux portées principales de 460 pieds,140 m, constituées de longs tubes

de fer

de section rectangulaire, chacun d'eux pesant jusqu'à 1500 tonnes.

Commencé

en 1846, le pont fut ouvert le 5 mars 1850. Pour son temps,

c'était un édifice d'une taille inusitée, et d'une singulière

nouveauté, sa

portée considérable laissant loin derrière lui les ponts contemporains

en

poutres de fonte ou en plaques de tôle. Innovant, il l'était aussi dans

sa

méthode de construction : les éléments du tube en fer forgé

étaient

assemblés à terre, puis mis sur des barges avant d'être hissés dans

leur

position définitive.

Le travail terminé, on put décorer le pont de quatre grands lions de style victorien, sculptés par John Thomas, un à chaque angle. Il est donc parfaitement compréhensible que Cabrol, technicien de formation, ait été sensible à la beauté de ce projet et calqué son mode de construction sur la technique anglaise. Et on peut peut-être risquer une remarque, qui concerne un autre ouvrage, le pont de Conway.

Deux

belles gravures, celle du pont de Conway, réalisé en 1848, et celle du

Britannia, en 1851 présentent des

analogies : réalisés tous deux par Stephenson, et tous deux

ponts

tubulaires. Cabrol ne pouvait l’ignorer .

La première et la troisième de ces vues n’ont-elles pas inspiré François Cabrol dans son dessin de Malakoff ? Il n’est pas interdit de faire un rapprochement avec les tours et créneaux du pont de l’Ady …Nous, nous le faisons bien volontiers ! La seconde illustre bien le mode montage des travées, dont s’est inspiré Cabrol pour Malakoff. Le pont de Conway, situé à 25 km de celui de Britannia passe en tunnel sous le coteau où se situent les ruines du château de Conway. Ce sont ces ruines qui ont donné l'idée à Stephenson de réaliser les culées de type moyen âge de l'ouvrage. Et donc, M. Cabrol, qui connaissait Stephenson, connaissait le pont Britannia, et connaissait les nouveautés de génie civil de celui ci. Il ne pouvait donc ignorer l'existence de l'autre ouvrage, celui de Conway ; cet exercice architectural lui a (peut-être ? ) servi de modèle pour le pont de l'Ady. Une notice sur le pont tubulaire de Conway plus planches peut être consultée sur le site du CNUM, dans les mémoires des travaux de la Société des Ingénieurs Civils, volume 1, 1848, pages 67 et suivantes.

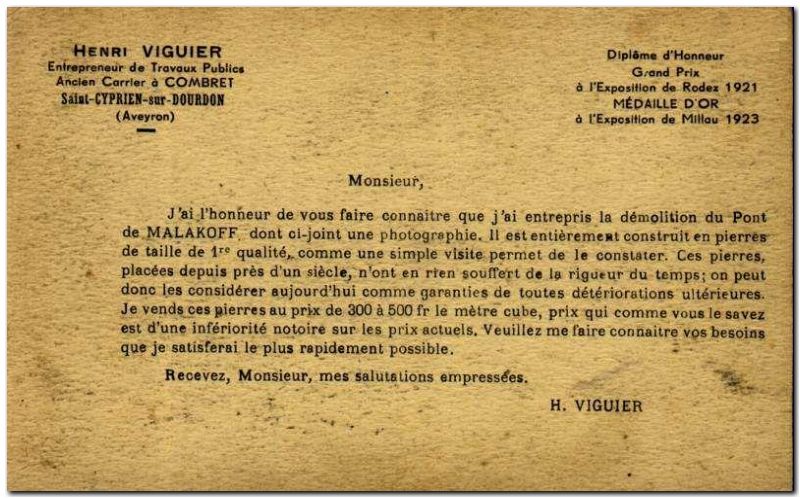

Afin d’être complet,

précisons que l'ouvrage

Britannia fut détruit par un incendie dans les années 1970 et

reconstruit : seules les piles sont restées d’origine. Le site

gutemberg.org est une bonne

introduction à la découverte de cet ancêtre. Pour ce qui est du pont

Malakoff,

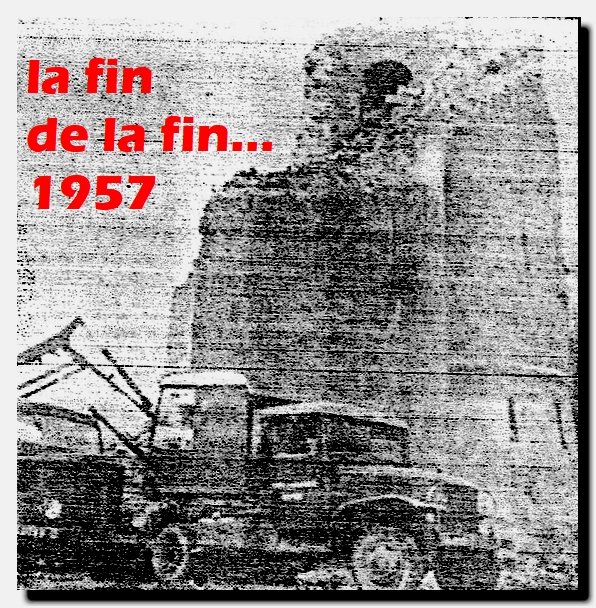

faut-il enfin souligner sa fin peu glorieuse : détruit pendant

la dernière

guerre, plus rien ne subsiste des arches, arcs et entretoises, partis

dans des

fonderies…. Les maçonneries rive droite sont quasi inexistantes, et

seules

subsistent

donc les quelques arches ogivales rive gauche. Les massifs à

l’architecture si

médiévales ont terminé pour l’essentiel leur existence comme carrières

de pierres

dans les années 1960… Chargé de la démolition, l'entrepreneur propose

une carte postale, avec quelques précisions :

Mentionnons

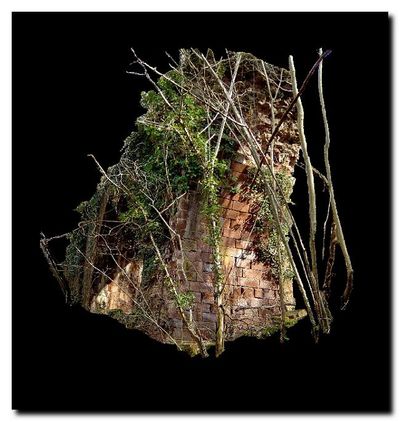

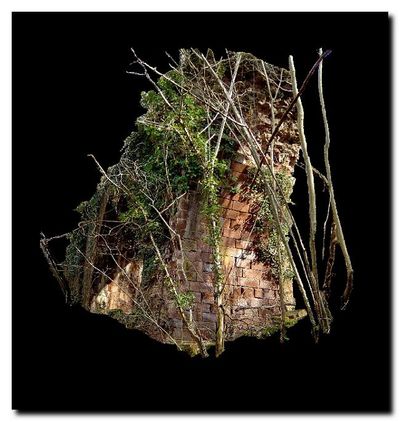

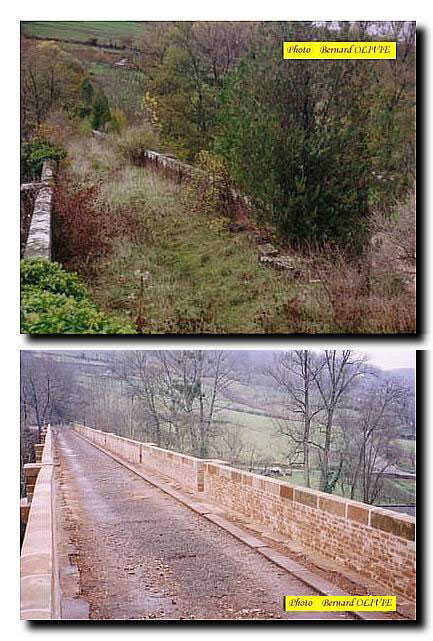

enfin ce qu’il peut en être vu en 2008. Quelques

belles voûtes ogivales, comme dirait Elie, les ruines coté

Firmi :

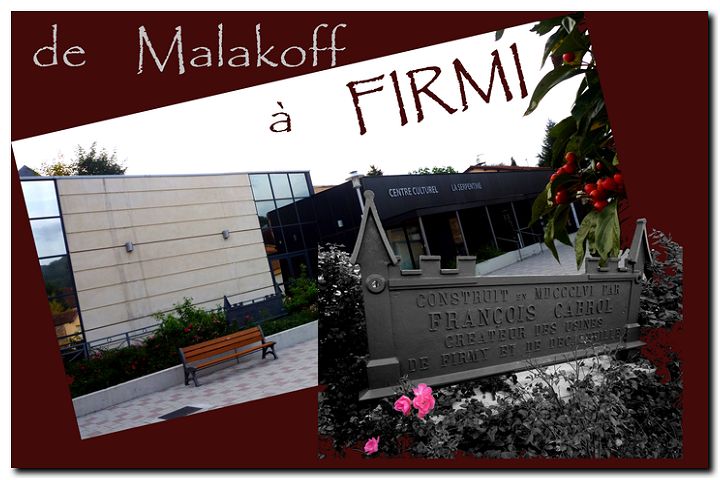

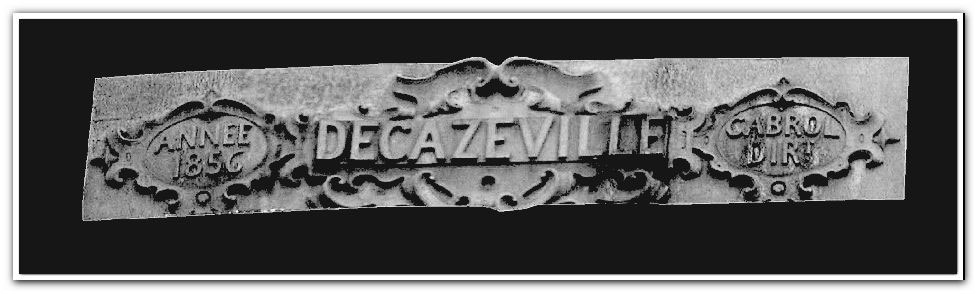

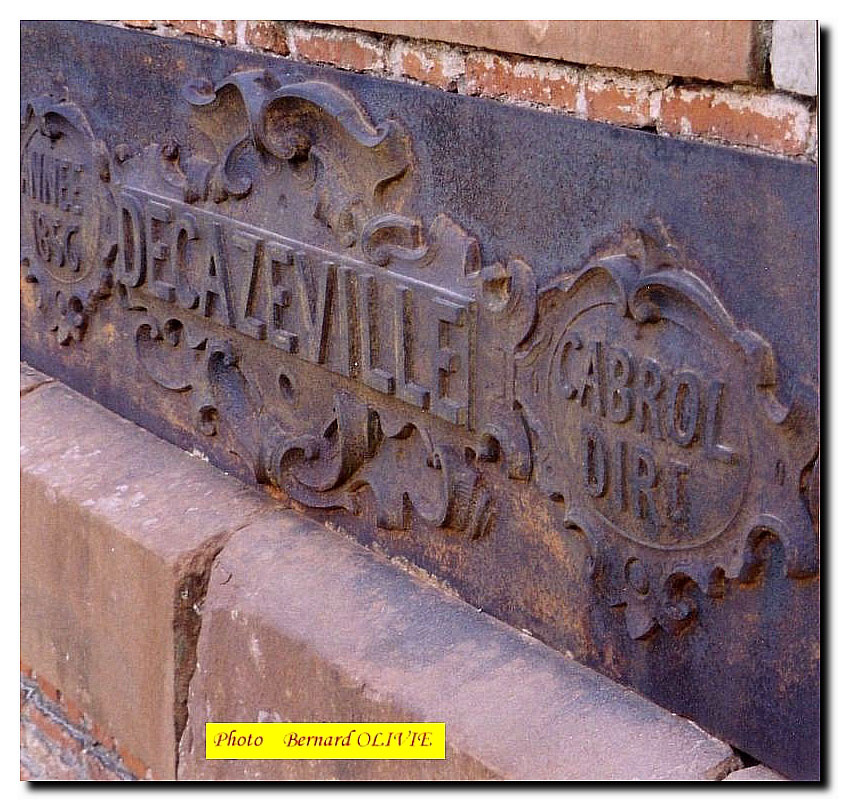

Une

belle plaque

en

fonte nous reste, la plaque d’identité de l’ouvrage qui se trouvait

culée

sud coté sud au dessus du passage routier, voir

la carte postale ci-dessus. Cette plaque ne figurait pas à

l'origine sur l'ouvrage. Elle fut mise en place en 1897, donc

bien après la disparition de François Cabrol. Les deux

plaques du pont Rouge à Marcillac sont, sans trop de certitude, et sous

réserve de confirmation ou d'infirmation, de 1856...La

plaque de l'Ady, sur une initiative d'Elie Cabrol, voir ailleurs

sur ce site, voulait donner le nom de baptème Pont François

Cabrol à l'ouvrage...

Cette plaque imposante mériterait une mise en valeur plus efficace : elle se trouve un peu à l’écart dans un petit parc en bordure de l’axe routier, et à proximité de la gare de Firmi. De plus, les aménagements successifs font qu’elle tourne le dos au parc en question…( En mars 2010 la plaque n'est plus visible, suite à des travaux d'aménagement : à suivre ! ). Quand on vous dit que Cabrol avait un attrait irrésistible pour les châteaux du Moyen Age ! Et ci-dessous la plaque en situation sur l’ouvrage . Quant à la pierre gravée au dessus, c'est une énigme ???

Après avoir été déposée, cette plaque vient de trouver

son emplacement définitif,

juste devant l'entrée de la toute nouvelle médiathèque de Firmi. On

peut juste regretter que seuls ses usagers pourront en

bénéficier. Passants, quand vous roulez sur l'axe Decazeville Rodez,

vers Rodez, prenez le temps de tourner à droite au plan d'eau de la

Forézie, au giratoire. Tout droit et encore en face de vous un

peu à gauche, la rue de la Médiathèque, derrière la Mairie.

Toujours sur ce (fameux) viaduc, existe une hypothèse. On peut en effet rapprocher cette architecture quelque peu curieuse en ces lieux, avec les portails des tunnels. Ceux de Marcillac, les plus proches du pont rouge, peuvent rappeler le viaduc. Et si, donc, François Cabrol avait d'abord prévu de mettre ce viaduc ici, à Marcillac, et non vallée de l'Ady, un peu perdu ? L'ensemble portails et viaduc peut se concevoir. Possible....Mais simple hypothèse, car, et on peut le découvrir dans les pages des diaporamas, le portail du long tunnel de Marcillac, mais vallée de l'Ady est également très ouvragé : colonnes circulaires et margelles...et là, c'est vraiment en pays perdu, à la vue de personne ! Une déception de François Cabrol sur les résultats des élections en 1846 à Marcillac, mauvais pour lui, qui fut pourtant élu, pourrait expliquer la mise en place du (beau) viaduc vallée de l'Ady : hypothèse hasardeuse ?

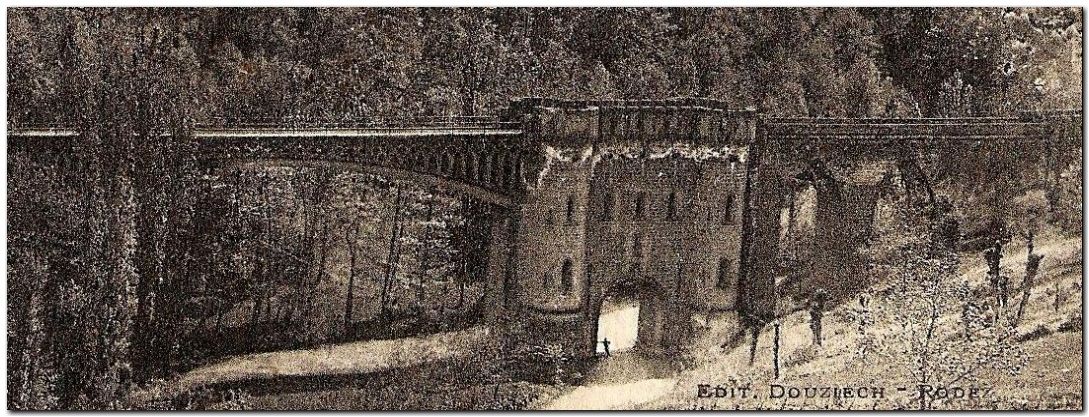

Avant de poursuivre notre chemin vers Marcillac, une autre image de ce viaduc :

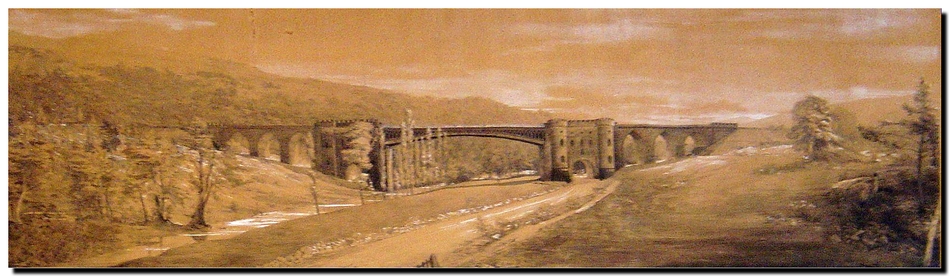

Le ton sépia est d'origine. Imprimée à Mâcon, par un des grands imprimeurs de cartes postales, la mention figure en bas à droite : PHOT. COMBIER-MACON. L' éditeur de la carte, c'est à dire celui qui a pris le risque financier de la réaliser, est Féral. Ce patronyme est en fait celui d'un tabac situé pès du viaduc, à Valady, tabac qui a également édité d'autres cartes régionales. La carte de Malakoff est remarquable. Par l'angle de prise de vue, inhabituel : nous sommes au dessus de la route, et coté Marcillac. L'Ady coule sur la gauche de l'image. Le plus remarquable est sans aucun doute l'étendue de la photo. Prise en hiver, c'est la seule image montrant la quasi totalité de l'ouvrage : les trois arches à gauche, la pile carrée, les arcs, la pile ronde et deux des trois arches de droite. Merci Monsieur le photographe, un beau cadrage ! L'image peut être datée vers 1925-1935 : les infiltrations sont importantes, et témoignent d'une absence d'entretien. La voie n'est plus en fonction. On distingue à droite quelques personnes, promeneurs ou utilisateurs habituels du passage ?

Les traces de cet itinéraire Firmi Marcillac peuvent être urbaines. C'est ainsi qu'à Valady, une bien modeste plaque évoque le pont, et non le viaduc. L'avenue fait suite à celle du pont de Tournemire, pont de la voie ferrée à écartement normal...

Du

Pays de Galles à l’Ady, en

passant par les Etats Unis. Ou, comment la géographie humaine peut

apporter une

solution à une question de génie civil !

La question est donc : pourquoi cette architecture tourmentée du viaduc de l’Ady ?

Nous avons déjà risqué un début de réponse : François Cabrol a trouvé son inspiration dans les vallées anglaises, précisément à l’occasion de la construction des viaducs de Conway et Britannia. C’est une hypothèse qui en vaudra sans doute bien d’autres. Elle a pour elle l’actualité : Britannia, Conway et Ady sont pratiquement contemporains…

La troisième hypothèse que nous allons vous proposer, repose, comme pour la première, sur quelques bases à notre avis plus objectives.

Anne Kelly Knowles est une géographe américaine, rencontrée virtuellement sur la planète internet par la lecture d’une de ses publications, Labor Race and Technology, in the Confederate Iron Industry (Technology and Culture, vol 42, n°1, 2001, pp 1-26, The John Hopkins University Press). Il s'agit de l’étude de la construction et du développement de l’industrie du fer aux Etats Unis vers 1840-1860, dans ses implications humaines et raciales. L’auteur souligne l’importance à cette époque du transfert technologique anglais, et plus particulièrement du savoir-faire gallois. Vers 1830, le sud du pays de Galles produisait 1/3 du fer anglais ; le centre de production était à Merthyr Tydfil. Les travailleurs gallois vont se déplacer un peu partout, et dans notre cas, aux Etats Unis, à Pittsburgh par exemple pour amener leur savoir et techniques. Il en avait été exactement de même à Decazeville. Les deux situations sont similaires. C’est cette similitude que A. Kelly Knowles évoque dans sa publication. Elle s’appuie sur les travaux de Donald Reid (Les Mineurs de Decazeville, 1985, dont la traduction française a été faite et publiée en 2009 par l’ASPIBD à Decazeville) et de Yves Randeynes concernant les naissances, mariages et décès des travailleurs gallois du bassin d’Aubin. Voici ce qu’écrit l’auteur américaine (extrait traduit),

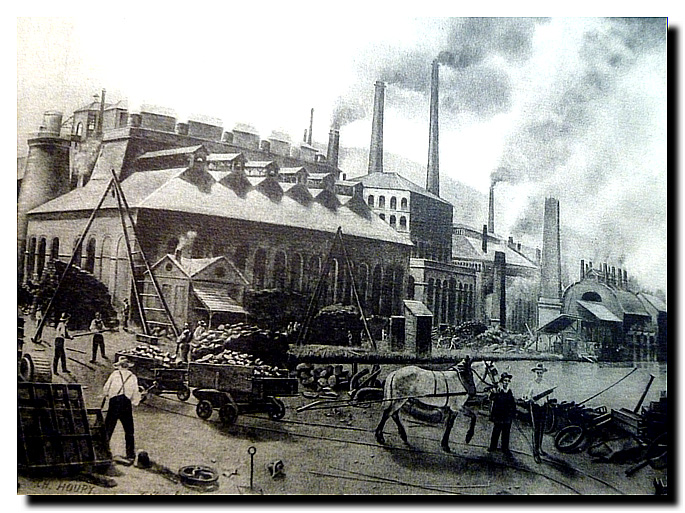

« …Les travailleurs gallois étaient de la même manière impliqués dans le transfert de techniques comme le puddlage en France dans les années 1820. Une firme envoya un ingénieur François Cabrol à Merthyr Tydfill en 1826 ou 1827 pour observer les hauts fourneaux au coke et les techniques de puddlage dans les usines de Cyfarthfa, Dowlais et autres. En 1830, ingénieurs gallois, puddlers et autres spécialistes vivaient et travaillaient dans les « villages du fer » que la Compagnie de François Cabrol avaient créés à Decazeville, Aubin, Garchizy (*) et Firmy. Quelques uns de ces travailleurs immigrants sont retournés au Pays de Galles ou émigrèrent plus tard aux Etats Unis. D’autres se marièrent et se fixèrent sur place. Le cas des usines de fer de Decazeville montre que l’importation directe de cadres expérimentés et d’artisans satisfaisait deux buts : démarrer une activité rapidement dans de courts délais, et créer rapidement une culture industrielle dans des pays ordinairement étrangers à ces techniques. Le bureau des directeurs de Decazeville disait en 1830 : « c’est peut-être sans précédent en France qu’une telle entreprise soit conduite aussi rapidement ». Les ouvriers locaux peuvent avoir été bousculés par ces ouvriers cosmopolites travaillant chez eux, mais l’implantation rapide d’une force de travail efficace enchanta propriétaires des forges et investisseurs ».

Cette introduction fournie par la géographie humaine nous amène donc en Pays de Galles, vers Merthyr Tydfill où se rendit François Cabrol, tout jeune embauché par le duc Decazes. Il faut croire que les visites de Cabrol chez nos voisins marquent les esprits, car on retrouve une citation assez semblable à celle de la géographe dans un livret, le Guide Franco Californien du Centenaire : le Centenaire, par Jehanne Biétry Salinger, 1949, Pisani, San Francisco : « François Cabrol a été ingénieur dans une usine métallurgique d’Angleterre ». Evoque t-elle là un autre séjour de notre ingénieur que celui de 1826 ?

Il était donc tout naturel de faire la connaissance des usines galloises. Et on découvre que François Cabrol et le duc Decazes avaient particulièrement bien choisi leurs modèles !

Cyfarthfa, dont les usines sont nées vers 1765 (1828 pour la première coulée à Firmi, plus d’un demi-siècle plus tard) faisait vivre 1500 ouvriers en 1803. En 1819, 6 hauts fourneaux produisent 23.000 tonnes de fonte et vers 1830 ce sera la période de pleine activité. Celle-ci se terminera vers 1919, et il reste sur le site en 2010, plusieurs hauts fourneaux, et autres restes métallurgiques. Dowlais, ce n’est pas très loin. Les débuts datent de 1759, et en 1823 10 hauts fourneaux fournissent 22.287 tonnes de fonte. En 1840, il y aura 5000 ouvriers sur les sites de production. Ils seront 8800 en 1845 pour 18 hauts fourneaux. L’activité s’est maintenue jusqu’en 1987. Ces deux sites étaient donc vers 1825 les plus gros producteurs mondiaux de fonte. A Cyfarthfa, en 1824, le directeur, William Crawshay, fait appel à un architecte de renom pour construire un château. Celui-ci est en 2010 toujours debout. Et vous aurez sans doute deviné que c’est peut être là que François Cabrol aura puisé quelques sources d’inspiration pour dessiner le viaduc de l’Ady. La photo nous montre créneaux, mâchicoulis, tours cylindriques ou parallélépipédiques, toutes choses dessinées par Cabrol. Alors, dessinées, ou redessinées ? On ne peut à ce stade affirmer que cette hypothèse est la source de Malakoff, mais il se pourrait que notre ingénieur n’ait pas oublié vers 1855 cette visite de 1826 : il est plus que probable qu’il fut reçu dans ce château par son collègue directeur gallois. Entre directeurs, il est normal de se recevoir dans un château… Cela doit laisser place à quelques souvenirs, même trente ans plus tard !

On peut enfin souligner l’absolue identité des sites gallois de la vallée du Taff avec Decazeville, ce que soulignait la Science Illustrée, en 1894, tome 13, premier semestre : « …heureuse et remarquable coïncidence, se trouvent (ici) en abondance, minerai de fer, charbon de terre et calcaire ou fondant »… Seule différence, 30 ou 40 ans d’avance…

Château de Cyfarthfa, (wikipedia)

Une (deux, trois) hypothèse(s) (de plus) ?

Les archives de François Cabrol relatives à ce viaduc étant

pratiquement inexistantes, on peut donc se risquer à quelques

hypothèses sur les raisons de son architecture. Vous venez d'en

découvrir quelques unes. Une autre raison peut être le goût au milieu

de ce siècle pour le Moyen-âge, dans beaucoup de domaines.

L'architecture ne pouvait manquer de dessiner à nouveau des châteaux.

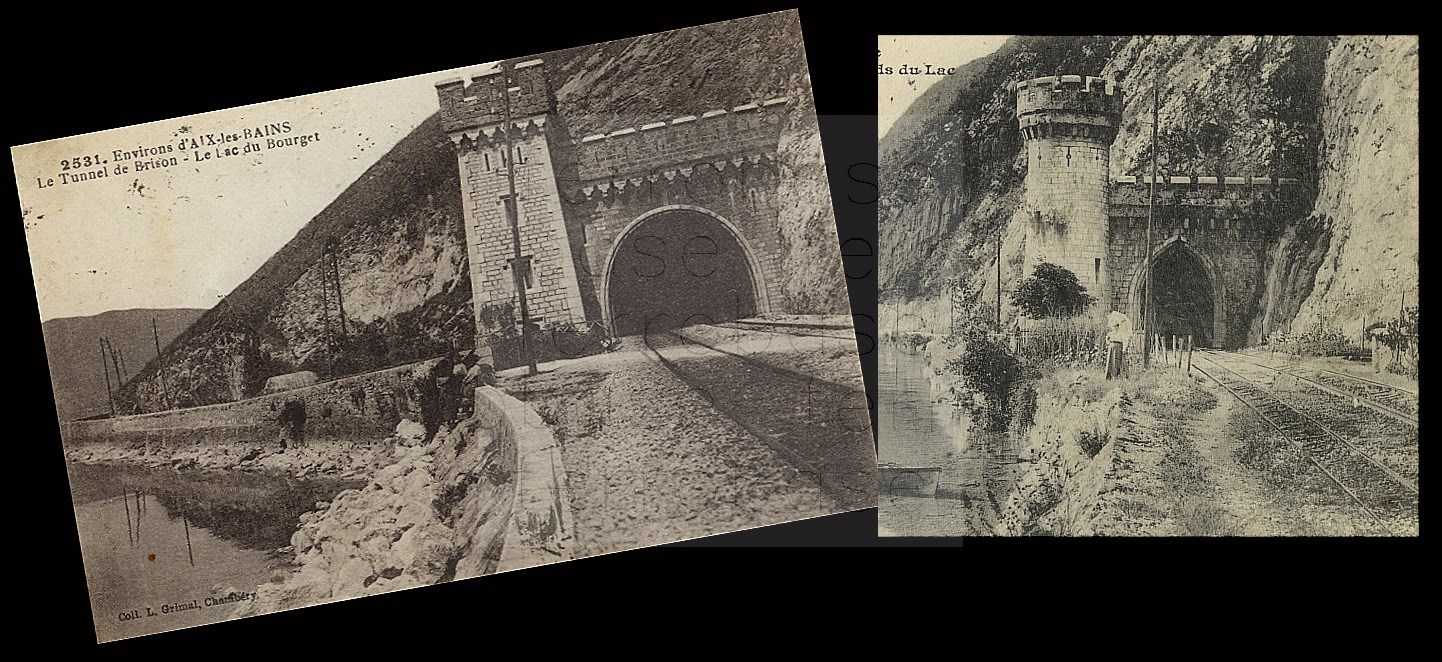

Et les concepteurs de voies ferrées emboitent évidemment le pas. Pour

beaucoup de tunnels, les ouvrages d'entrée ou de sortie, les portails,

prennent ainsi des figures connues : tours, machicoulis.....Un cas

particulier est à rapprocher du viaduc de l'Ady. Sur les bords du lac

du Bourget, à proximité d'Aix les Bains, les années 1855-1860 voient se

réaliser quelques tunnels. Et celui que nous vous proposons présente

vraiment plus que des analogies avec l'Ady : même époque de

construction, même aspect monumental, une tour ronde, ou une autre tour

mais carrée, un passage plein cintre, ou un autre en arc, des

ornementations, meurtrières et ouvertures...beaucoup d'éléments

que Malakoff semble avoir copiés, ou repris... Il faut également

préciser que des impératifs de défense militaire pouvaient justifier

ces architectures massives.

▲ Archives SNCF, clic pour agrandissement

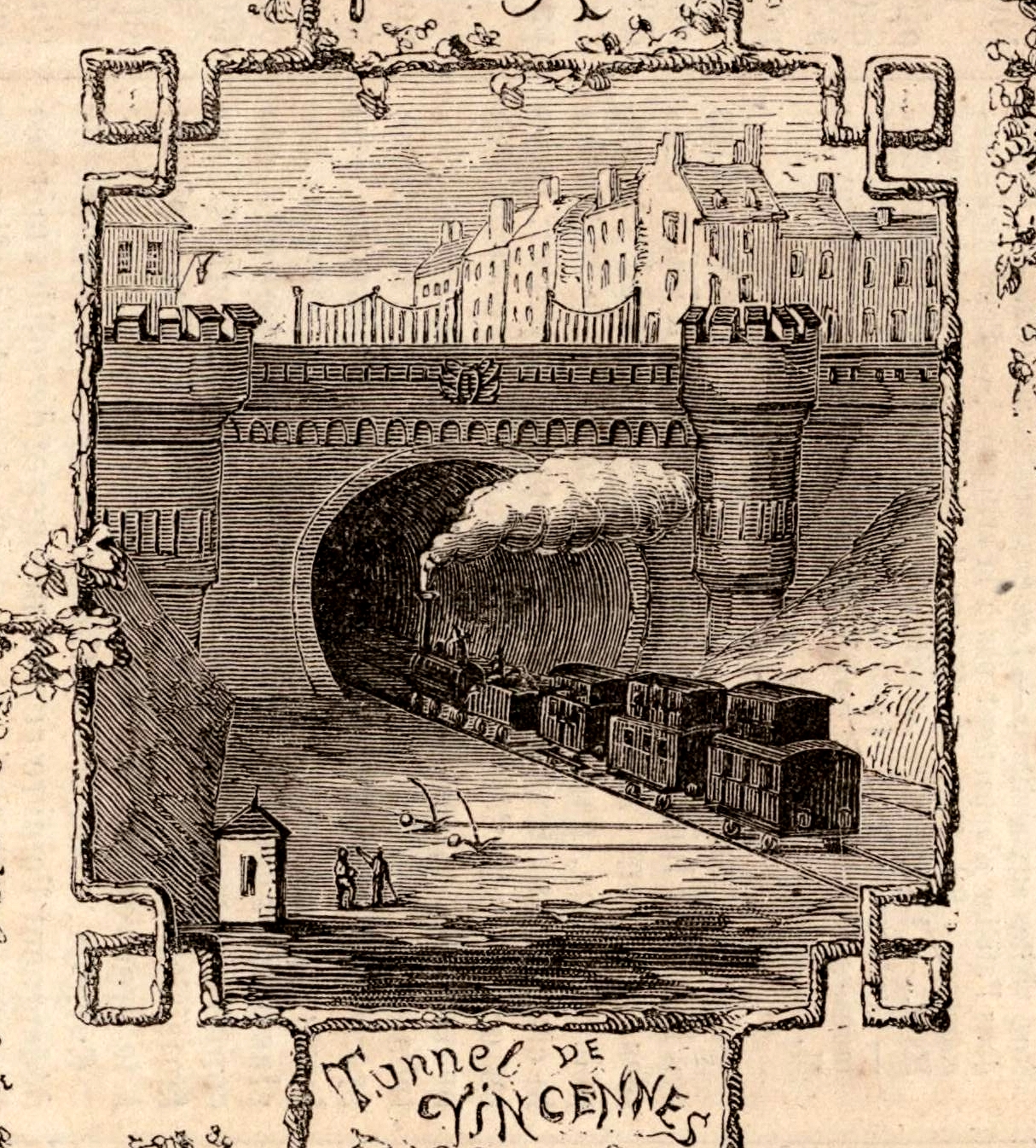

L'image ci-dessus figure, très

furtivement, dans le

film La Bastille,

réalisé par André Perié, archives SNCF, exactement à 1'27". Le projet

de

la ligne de Vincennes date de 1854, à la même date que le

projet de l'Ady. La ressemblance des ouvrages est frappante !

L'ingénieur qui signe le projet pour la Compagnie de l'Est est M.

Bassompierre. Né en 1818, 25 ans après Cabrol, il est comme lui

ingénieur polytechnicien, et membre du Cercle des chemins de fer qui

compte beaucoup de relations de François Cabrol : Cibiel,

Calvet-Rogniat, duc Decazes (II)... Est-ce un élément de preuve ? Et ce projet était à

vocation urbaine comme

peut le signer la présence, au centre, d'un blason qui pourrait être

celui des armoiries de la Ville de Paris avec sa couronne à cinq tours

supérieure bien visible. Les dimensions très modestes de l'égout -une

largeur de l'ordre de 0,66 m- et surtout son profil, en font plutôt un

collecteur des eaux du tunnel qu'un égout urbain, dont le dessin est

habituellement assez différent.

Nota : la gravure du tunnel figure dans le Monde Illustré du 8 octobre 1859, et le texte qui accompagne l'article décrit cette architecture particulière. Le portail tel que dessiné a donc réellement existé...Souvent parisien, François Cabrol a très sûrement connu ce projet.

▲

Album pittoresque du voyageur, gravure de J. Blériot, tunnel

Ste-Catherine

Autre

ouvrage, sur la ligne de Rouen au Havre, ouverte en 1847, une petite

dizaine d'années avant l'apparition de celui de l'Ady. Au départ de

Rouen, le tunnel de Ste-Catherine présente ses deux portails. Beaucoup

de similitude avec l'Ady, dont la singularité d'un portail à tours

rondes, et un autre à tours carrées. Machicoulis,

meurtrières...permettent évidemment de jouer au jeu des ressemblances

avec Malakoff. L'Illustration

avait également consacré en son temps, 1847, un long article à

l'ouverture de la ligne, avec gravures évidemment. François Cabrol

connaissait-il donc cet ouvrage ?

Les pierres ?

Elles venaient d'où les pierres de Malakoff ? Et celles du Pont Rouge, son voisin de Marcillac ? Nous n'avons pas trop de certitudes, mais les carrières de grès rouge sont nombreuses à proximité : on cite au milieu du siècle, vers 1850, celles de Valady, St-Christophe, Clairvaux et Marcillac. Il y a aussi celles de Combret, un peu plus lointaines, qui avaient fourni autrefois des pierres pour Conques...

Plusieurs

pages de ce site évoquent le viaduc de l'Ady. Dans le chapitre 13, ici, nous

avons publié quelques esquisses et dessins retrouvés aux Archives

départementales de l'Aveyron, très probablement de la main de François

Cabrol. Voici quelques autres dessins, les originaux menant une vie

d'archives tranquilles dans les fonds de la Société des Lettres,

sciences et arts de l'Aveyron (SLSAA).

Elie Cabrol, dans son ouvrage Le viaduc de l'Ady, mentionne en préface son don à la SLSAA : un lavis et des dessins de détails. Ce lavis est présenté dans le diaporama de la page spéciale consacrée à l'exposition Cabrol, ici. Nous venons de retrouver les dessins. Ils étaient bien déposés à la Société, comme Elie l'avait écrit dans une lettre de septembre 1891:

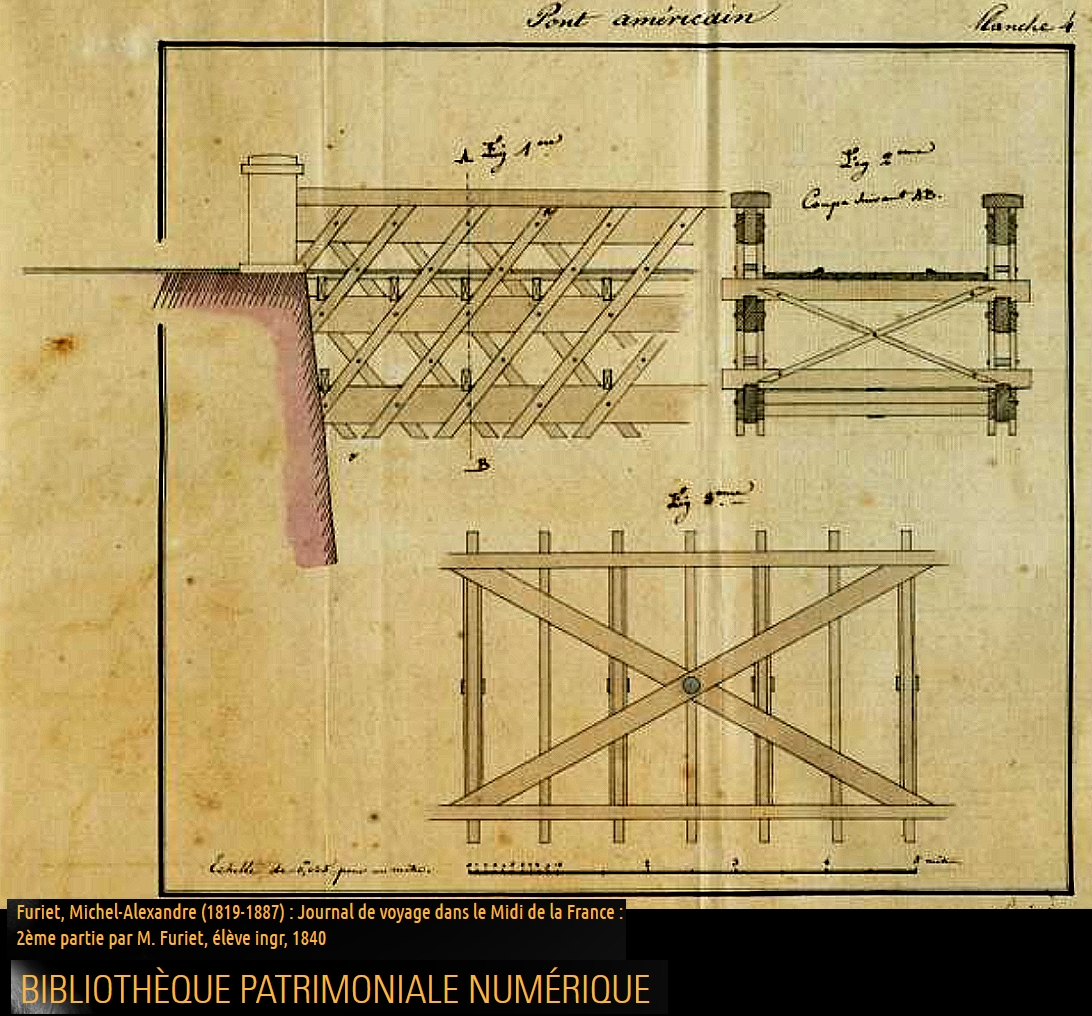

Deux dessins réalisés par François Cabrol viennent apporter des précisions intéressantes sur la structure de l'ouvrage. Ces dessins étaient autrefois sous verre, encadrés par le même artisan que le lavis. Leur format est de 31*43 cm et 30,5*46,5 cm, joliment aquarellés.

Le sommet de la courbe

C'est le titre porté sur ce

dessin. Par courbe, il faut évidemment comprendre arc. Sur

l'infographie, à droite une vue, et à gauche deux coupes. Sur la vue,

on ne peut manquer de distinguer les rails Barlow, liés aux quatre

poutres des arcs et supportant les maçonneries. Ils débordent de 6 cm,

avec une longueur de 4,22 m, pour un ouvrage de 4,10 m de large.

Contrairement à ce que

peuvent laisser penser les nombreuses cartes postales de l'ouvrage, ils

ne sont pas jointifs ! Un plat de 25 cm les sépare. Et en faisant le

compte, les 81 rails et leurs séparations permettent d'ailleurs de

retrouver la portée de l'arc, 44 m. On notera que l'écartement permet

de positionner les pieds droits des ogives exactement à l'aplomb de

rails. Sur la coupe 2, Cabrol a dessiné l'évacuateur des eaux

d'infiltration de la plate-forme. La coupe 1 permet de se rendre compte

de l'importance des éléments de maçonnerie. Le garde-corps est tenu par

ses montants qui traversent la pierre de couronnement. L'écartement des

barreaux, 13,75 cm, est en rapport avec l'écartement initial des

Barlow, 55 cm. De toute évidence François Cabrol avait un réel sens de

l'harmonie ! C'est évidemment ce genre de détails qui donnait toute sa

beauté au pont.

les

ogives

Nous allons mettre la main dans le cambouis ! Et découvrir un élément caché. Elie Cabrol, dans son ouvrage, parle de pont de pierres et de briques : rien n'est plus gracieux et original que cette construction de briques et de pierres. Mais à la vue de toutes les photos connues, cartes postales ou photos de particuliers, personne n'a jamais montré la moindre brique ! Et pour cause ! Seuls les parements des ogives sont en pierres taillées, la brique étant utilisée à l'intérieur. Non visible, ou très difficilement depuis le sol, aucun photographe ne s'est intéressé à la chose. Voici donc ces briques, de plus roses comme il convient.

Nous ne résistons pas à vous faire part d'une belle lithographie. Elie Cabrol la met à la une de son ouvrage. On pourra bien sûr, une fois de plus, souligner la majesté du viaduc, avec une belle vue d'ensemble. Pour les détails, nous avons épinglé le sommet de l'arche : un passant est accoudé et pose pour l'éternité. Il en est de même pour ce monsieur qui se protège du soleil, sous l'arche. Vous l'avez reconnu ? Il pourrait bien être Elie Cabrol lui-même. Et à droite, à la sortie du fameux S de la route, le cocher est à son poste, attendant la fin de la pose...

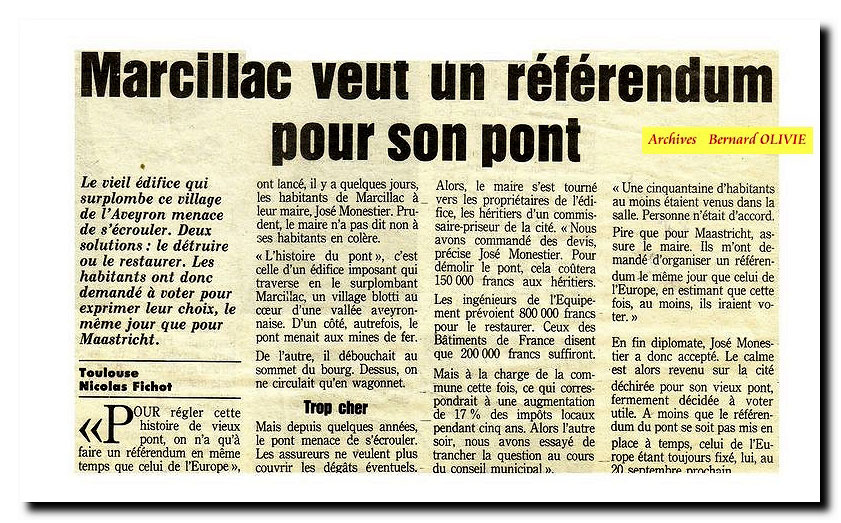

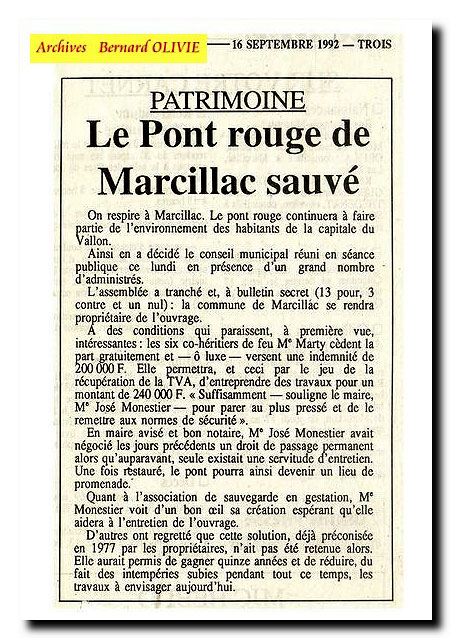

Splendeur et décadence,

le viaduc Malakoff aurait-il pu être sauvé ? Récit d'une affaire ratée...

▲Malakoff, défiguré...La fin s'annonce (vers 1955) !

(archives ASPIBD)

...sa

ruine mesme est glorieuse...

Montaigne, Essais, liv III, chap IX

Il n'évoquait pas Malakoff, mais

Rome.

Les mêmes mots s'appliquent pourtant bien ici au désastre apparent !

A défaut d'avoir vécu l'événement,

on va découvrir que la

sauvegarde de cet ouvrage s'est jouée dans des circonstances si

particulières, que ce sauvetage aurait très bien pu être d'actualité.

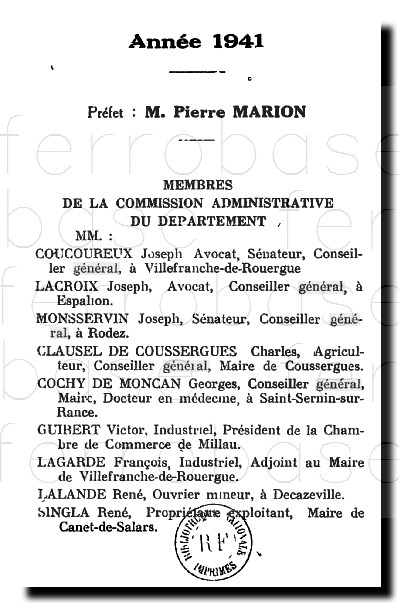

Nous sommes en 1940. Évidemment,

nous ne

mettons pas en parallèle le viaduc et la situation de

l'époque,

situation difficile, également pour le viaduc. Il n'a

plus d'utilité directe depuis bien longtemps, vingt ans, et

quelques

méchantes infiltrations perdurent, bien visibles sur les photos.

Pour se

situer : la déclaration de guerre, ce sera le 3 septembre 1939,

et l'armistice, le 22 juin 1940. Le colonel Marion prendra ses

fonctions de Préfet le 25 septembre 1940, en remplacement du

Préfet Destarac. Au Conseil Général, suspendu le 12

octobre 1940, se substitue la Commission Administrative du

Département de l'Aveyron, neuf personnes, qui tiendra sa

première séance le 13 février 1941, à 14 h précises. En étaient

membres, MM. Coucoureux, Lacroix, Monsservin, Clausel de Coussergues,

Cochy de Moncan, Guibert, Lagarde, Lalande et Singla. Et pour plus de

précisions, voici l'exacte composition officielle de la commission,

dans l'ordre de nomination, pensons nous.

On relève la

présence de quatre membres du défunt Conseil Général, donc

sensibilisés au problème de Malakoff, deux industriels, qui sont à

priori plutôt favorables au monde industriel et à ses demandes, un

ouvrier mineur, à priori favorable à ce maintien, c'est notre avis

personnel, et un exploitant agricole, étranger au monde de la mine et

de l'industrie. En faisant les comptes, huit membres sur neuf

devraient soutenir Malakoff...Il n'en sera pourtant rien et c'est

dans ce cadre historique très tourmenté que le sort de Malakoff va être

scellé.

Premier

épisode

Lors de la

session du

Conseil Général encore en fonctions, session de 1940

ouverte le 6 juin, le Préfet Destarac fait part de l'information

suivante :

Offre

de cession gratuite au département,

par

la Société des Mines et Usines de Decazeville,

de

l'ouvrage dit « Pont de Malakoff »

qui

se trouve dans la vallée de l'Ady

"

J'ai l'honneur de déposer sur votre bureau, une lettre en date du 24

février 1940, par laquelle M. le Directeur de la Société des Mines et

Usines de Decazeville, offre de céder gratuitement au département de

l'Aveyron l'ouvrage dit « Pont de Malakoff » qui se trouve dans la

vallée de l'Ady.

J'annexe

à cette lettre, l'avis exprimé par M.

Boyer architecte départemental et architecte ordinaire des monuments

historiques.

Je

vous serais obligé de bien vouloir prendre une décision à ce sujet. "

(rapport

du Préfet session conseil général 1940).

On peut le

constater, l'annonce est de pure forme, sans états

d'âme, et parfaitement formulée dans la

sécheresse administrative

qui est évidemment de droit. Cette demande du Préfet est

accompagnée,

on le remarque immédiatement, de l'avis de l'architecte

départemental.

On peut le

constater, l'annonce est de pure forme, sans états

d'âme, et parfaitement formulée dans la

sécheresse administrative

qui est évidemment de droit. Cette demande du Préfet est

accompagnée,

on le remarque immédiatement, de l'avis de l'architecte

départemental.

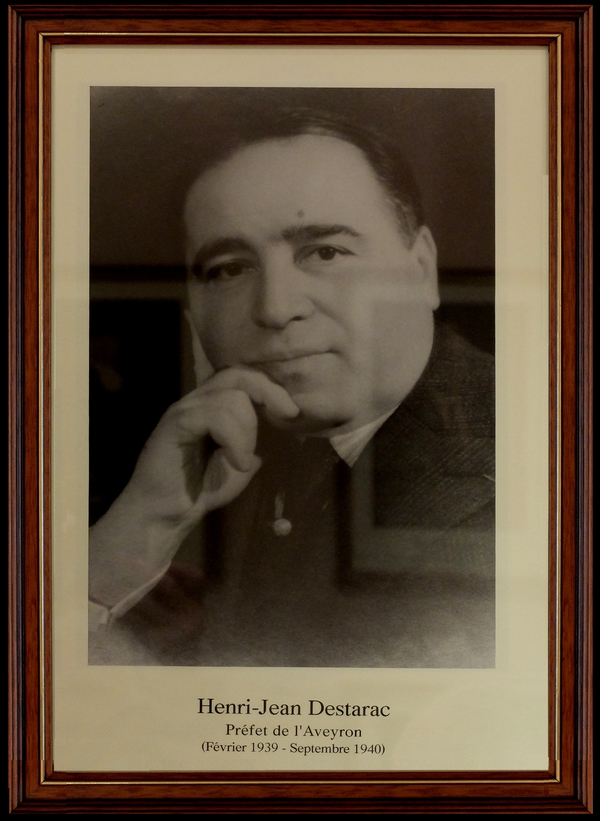

◄Le

préfet Destarac : son court séjour en Aveyron ne lui avait sans doute

pas permis de comprendre l'intérêt du viaduc dans le patrimoine

industriel aveyronnais. Il n'a pas particulièrement insisté pour sa

sauvegarde. Son successeur, le préfet Marion, ne fera d'ailleurs pas

mieux pour cette sauvegarde...

Lors de cette même session,

deux jours plus tard, le 8 juin 1940, le Conseil Général en débat,

suite au travail en commission. Nous vous proposons la relation

écrite suivante (rapport M. Lacroix, Conseil Général, 1940, commission

des Intérêts Généraux).

"

Offre

de cession gratuite au département,

par

la Société des Mines et Usines de Decazeville,

de

l'ouvrage dit « Pont de Malakoff »

qui

se trouve dans la vallée de l'Ady.

Votre Commission a examiné l' affaire dite du Pont de Malakoff

qui ne rappelle que de très loin la guerre de Crimée.

Cet ouvrage d'art fut construit en 1856, par l 'ingénieur Elie Cabrol,

pour servir d' assiette à un petit chemin de fer à voie étroite, pour

le transport du minerai de Firmy-Marcillac-Mondalazac.

Ce pont, qui est simplement un viaduc, se compose d'une grande arche de

fer dont la poussée s'effectue sur des arcs en pierre ayant leur

naissance aux roches de fondations. Cabrol donna aux culées, par

coquetterie autant que par économie l'apparence de tours rondes

couronnées de faux créneaux. Devant cette apparence de château-fort, le

populaire, encore sous l'impression des guerres de Crimée, le baptisa

du nom pompeux de pont de Malakoff.

C'est

ce viaduc qui nous

est aujourd'hui offert par la Société des mines et usines de

Decazeville : la cession serait purement gratuite et sans aucune

condition. Devons-nous accepter ce don ?

Notre

architecte départemental répond négativement, car, à son avis, le

viaduc ne présente aucun intérêt artistique ; il pourrait constituer

une

charge pour le département, en raison de son entretien.

Votre

Commission est d'autre parti, retenue par le caractère pittoresque de

cet ouvrage, qui semble faire partie du paysage et plaît aux touristes

nombreux qui visitent la vallée.

Y

a-t-il gros risques à

accepter ce don ? Nous ne le croyons pas. Ce viaduc est d'une solidité

à toute épreuve et, dans le cas où il paraîtrait utile de le réparer,

le département pourrait aisément s'en débarrasser en le vendant à des

entrepreneurs, qui y trouveraient de riches matériaux de constructions.

Votre

Commission croit, d'autre part, que la petite cité de Marcillac aurait

plaisir à conserver cet ouvrage, qui constitue pour elle un

attrait.

Nous

soumettons ces diverses considérations à votre

sagesse, étant donné la gratuité du don et l'absence complète de

risques qui pourraient entraîner pour le département la moindre dépense.

M.

le PRESIDENT. — Ce rapport sera renvoyé à la Commission des Travaux

Publics et M. l'Ingénieur en Chef nous dira ce qu'il en pense.

M.

RAMADIER. — C'est le premier pont métallique qui ait été construit en

France, car, contrairement à ce que M. Lacroix disait, il y a un

revêtement extérieur en pierre, mais le pont lui-même est en métal. Je

ne suis pas d'ailleurs absolument sûr qu'il soit complètement réussi,

mais, comme il n'y passe pas de chemin de fer, la résistance n'a plus

qu'une importance très réduite.

M.

le PRESIDENT. — On reprendra cette question à la

première réunion plénière du Conseil

général.

Il

en est ainsi décidé. "

M.

Ramadier, membre du Conseil Général en 1938 (ph

Noyrigat)

M.

Ramadier, membre du Conseil Général en 1938 (ph

Noyrigat)C 'est la fin de ce premier épisode.

La

position, négative, de l'architecte départemental est

évidemment

regrettable. Monsieur Boyer, originaire d'Espalion, était un

aveyronnais averti. Ancien élève des Beaux Arts de

Paris,

architecte à Rodez, il avait été nommé

architecte départemental en

1909, en remplacement de Monsieur Pons, décédé (Journal Aveyron, 20

juin 1909). Son ancienneté, ses origines, sa connaissance

du pays auraient pu militer pour une position différente...

Nous retiendrons la lecture un peu rapide que fit M. Lacroix du

dossier. Elie Cabrol n 'est pour rien dans cet ouvrage, et vous

aurez rectifié, en pensant à son père François. L'architecte

départemental propose de dire non à la proposition de Decazeville.

Pourtant il semble bien que la commission ne soit pas de cet

avis. Le rapporteur souligne tous les arguments qui peuvent être

évoqués : le caractère pittoresque, sa place dans le paysage, l

'intérêt touristique, son état de solidité, sa possible revente, donc

avec bénéfice comme carrière, et enfin le plaisir que " le populaire "

( sic ! ) de Marcillac y trouverait. Qu'ajouter de plus ? Rien ! La

cause est presque entendue pour un oui franc et massif. Dernier appui

pour une décision favorable, la position de M. Ramadier. Sa voix compte

pour une voix bien sûr, mais l'importance morale dans le

Conseil Général est toute autre. M. Ramadier a été il y a peu deux fois

au gouvernement (aux mines dans le gouvernement Blum de 1936, puis aux

Travaux Publics dans le gouvernement Chautemps), comme

sous secrétaire d'Etat. Sa parole devait donc être écoutée avec un

peu plus d'attention. Sa charge de maire de Decazeville, depuis

1919, est évidemment un

plus. Enfin souvenons nous que nous sommes en guerre, et que la

décision n'est pas d'actualité. Aucune décision ne sera prise...

Juillet 1940 : bouleversement sur le plan politique, et

disparition provisoire

de M. Ramadier de la scène, ayant été l'un des 80 députés ne votant

pas le 10 juillet les pouvoirs constituants à Henri Philippe Pétain. Un

appui du viaduc vient de céder.

Le 12

octobre 1940, le vote portant suspension des Conseils

Généraux va miner très sérieusement le deuxième appui, pour conserver

une image de génie civil. Le rapport précédent de M. Lacroix disparaît.

Le

13 février 1941, la commission administrative du

département de l'Aveyron est donc mise en place. Les neufs sages

qui la composent auront

rapidement à connaître de Malakoff et de son avenir.

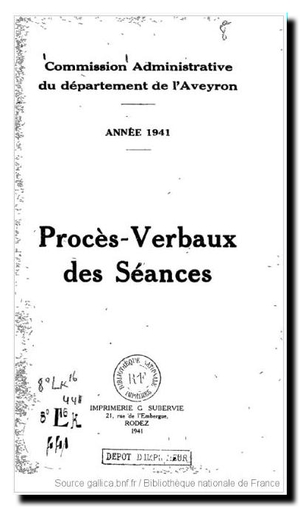

Le 5 avril 1941, le sujet sera évoqué .

"année 1941

Projet

de cession par la Société des Mines et Usines de

Decazeville du viaduc sur l'Ady, dit « Pont de Malakoff »

M.

LE PREFET rappelle que, dans sa réunion du 8 mai ( juin, il y a erreur

de

frappe)

1940, le Conseil

Général, examinant l'offre de cession gratuite au département par la

Société des Mines et Usines de Decazeville de l'ouvrage dit «Pont de

Malakoff », avait décidé de renvoyer cette question à sa prochaine

session et de faire procéder entre temps, par M. l'Ingénieur en Chef

des Ponts et Chaussées, à un nouvel examen de cette offre.

Il dépose sur le bureau le dossier de cette affaire, complété par un

rapport de M. l'Ingénieur en Chef, qui est d'avis de ne pas accepter la

cession proposée.

Après

examen et échange de vues, la Commission met l'affaire à l'étude. "

L'affaire, comme il est dit, de Malakoff, est donc à nouveau évoquée.

Et ce qu'un ingénieur avait réalisé, François Cabrol, un autre

ingénieur propose donc de le détruire, près d'un siècle plus

tard. Splendeur et décadence...et fragilité des oeuvres, d'art ou pas !

Nous n'avons aucun détail sur l'échange de vues évoqué. Mais il a dû

apparaître quelques difficultés pour entériner dès ce jour la

proposition de l'ingénieur en chef. Et, tout ne sera peut-être pas

perdu, l'affaire est donc

mise à l'étude.

Nous comprenons mal d'ailleurs quelles études cette cession

nécessiterait...mais la décision est donc repoussée à plus tard, et

l'espoir demeure.

Fin du deuxième épisode.

Réunion de la commission administrative du 17 mai 1941. Tous les

membres sont présents à 10 h pour cette réunion.

Il y a 11 points à l'ordre du jour officiel. Le septième

sera celui que nous suivons.

"1941 commission administrative

Projet

de cession par la Société des Mines et Usines de Decazeville

du

viaduc dit « Pont de Malakoff ».

M.

le Préfet rappelle à la Commission que dans sa séance du 5 avril

dernier elle avait mis à l'étude l'offre de cession au département, par

la Société des Mines et Usines de Decazeville, du viaduc lui

appartenant et connu sous l'appellation de Pont de Malakoff.

Il lui donne communication de la lettre qui lui a été adressée, à la

suite de cette décision, par ladite Société. Celle-ci déclare se

trouver au regret de retirer l'offre qu'elle avait faite, la

Commission n'ayant pas paru s'y intéresser.

Acte

est donné à M. le Préfet de sa communication. "

Fin

du dernier acte. L'affaire est donc entendue. Devant les

hésitations et reports successifs, Decazeville, sans doute

pressé d'en finir, préfère retirer son offre. Nous avons cherché en

vain dans les dossiers du Conseil Général ou de la Commission

Administrative qui lui succéda les rapports de l'architecte et de

l'ingénieur...

La

commission n'aura plus à revenir sur cette question, et le Conseil

Général futur non plus. C'est vraiment dommage, car à très peu de

choses près, l'issue aurait fort bien pu être toute autre.

On connaît la conclusion définitive : démantèlement des parties

métalliques, en 1943 pour un témoin oculaire que nous avons

rencontré et 1944 pour d'autres sources, et vente des maçonneries.

Mais l'évocation de cette démolition est un autre sujet et fait l'objet

d'une autre note à lire chapitre 6.

Les rapports du Conseil Général et de la commission administrative, pour la période qui nous intéresse, 1940 et 1941, sont publics et librement consultables. La Bibliothèque Nationale de France, par l'intermédiaire de Gallica sur internet, donne cette possibilité, pour des non aveyronais, par exemple.

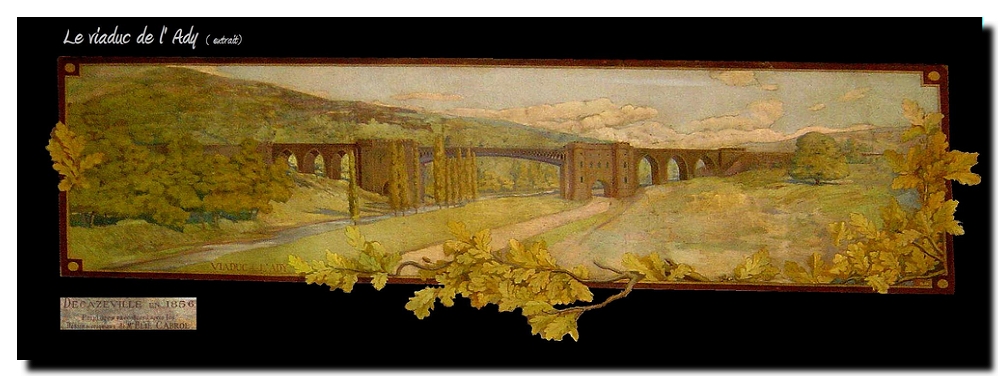

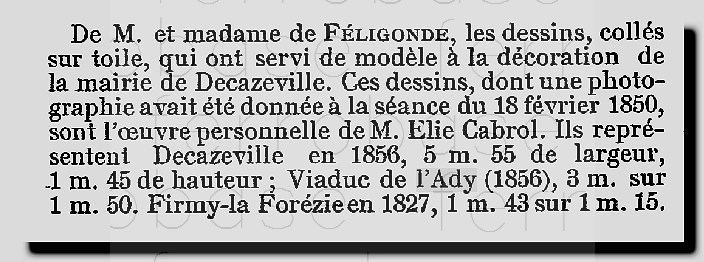

Le viaduc de Malakoff est donc une véritable curiosité, et les représentations sont multiples. Voici, par exemple, celle figurant dans la salle des mariages de la mairie de Decazeville. Le peintre (voir origine ci-dessous) représente sur la surface totale d'un mur les usines de Decazeville, en bas, et au dessus, une vue du viaduc de l'Ady. La représentation est faite, dit une inscription, suite aux dessins originaux de Elie Cabrol. On peut penser que la peinture conservée à Rodez, de la main de François Cabrol, et présentée par ailleurs, chapitre 6, a donc servi de modèle. Mais seulement de modèle, car ici, c'est bien trois arches qui figurent à gauche. De cet ensemble monumental, six mètres environ de large, nous avons extrait la vue seule du viaduc. Très difficile à photographier, nous avons fait subir à nos clichés quelques retouches numériques pour présenter une vue frontale. Cela vous évitera de rester tête levée à admirer les détails ! Les couleurs sont agréables, sous un vernis apparemment généreux. Le peintre auteur, non le copiste, a quelque peu adoucit l'environnement de l'ouvrage. La réalité le montrerait plus encaissé, rives droite et gauche...Le rendu de la perspective ne nous semble pas parfait, l'ouvrage pouvant faussement paraître courbe. Mais la peinture est belle ! Cette galerie peut s'enrichir : si vous connaissez d'autres représentations, écrivez-nous !

Il existe une autre version (Musée de la Mine Lucien Mazars, Aubin) de cette peinture, que nous vous proposons ci- dessous. Ce n'est pas le même peintre ! Offert par Elie Cabrol, le lavis aurait été réalisé par François Cabrol lui-même (voir Viaduc de l'Ady). L'angle de dessin, les dimensions, la place des arbres, le modelé du paysage, très adouci....sont identiques. Mais, car il y a un mais amusant, la saison n'est pas la même, les arbres ne sont pas identiques...C'est le jeu des erreurs ! Jouez donc!

Les Procès verbaux des séances de la Société des Lettres des Sciences et des Arts de l'Aveyron, tome XXI, du 25-02-1906 au 29-12-1907 donnent l'information suivante, page 51, sous la rubrique dons divers:

On peut donc conclure que la version mairie Decazeville est effectivement une copie, et que l'original pourrait être le tableau présenté au musée d'Aubin.

En période de basses eaux, l'Ady laisse voir quelques unes des pierres du viaduc, comme ici à droite...

.

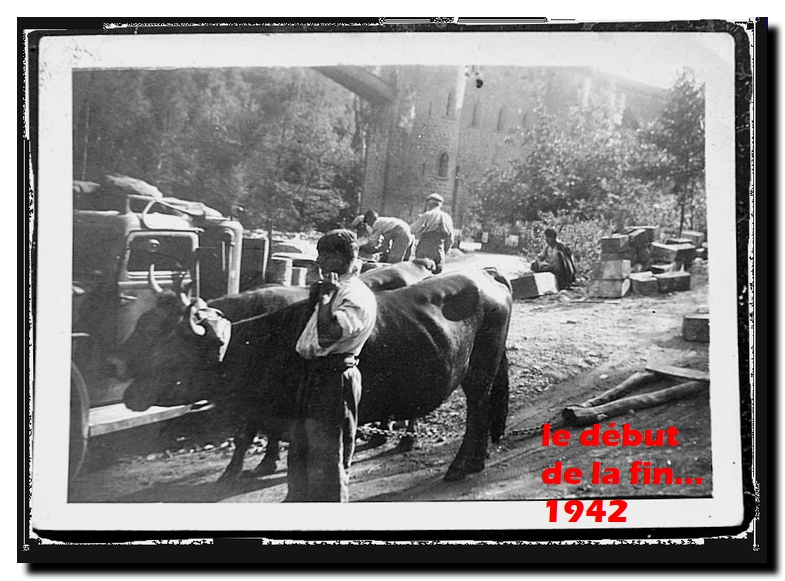

Une nouvelle idée de page ? Sans doute pas, mais l'image que nous vous proposons mérite des développements futurs... Les images du viaduc en service, c'est à dire avec un train, doivent être rarissimes, nous n'en avons jamais rencontrées, à l'exception d'une carte postale, assez décevante d'ailleurs sur ce plan. Des images du viaduc sans rien, il y en a beaucoup, des connues et d'autres moins. Des images de sa démolition ? Rares, mais en voici deux !

Cette première image est très précisemment datée de 1942 par une mention manuscrite portée au dos. Effectivement c'est une démolition : les pierres sont récupérées, et deux modes de transport cohabitent ; les huit pattes tirant un chariot à chaines, et à l'arrière, le camion, équipé de son gazogène, ce qui permet d'avoir quelques certitudes sur la date proposée. La pile rive gauche est en place et on peut supposer qu'il en est de même pour l'autre pile, rive droite. En effet, les arcs sont en place et doivent donc nécessairement reposer sur les appuis. La végétation, les tenues vestimentaires laissent supposer une journée de printemps ou d'été, 1942 donc. Les pierres présentes sont des pierres taillées de parement et proviennent des massifs rive droite ; certaines sont chargées sur le camion. Au dessous de cette image historique, nous vous proposons un autre témoignage de cette démolition. L'image est d'origine inconnue, source et date, parue dans un journal ( ? ). Sa qualité laisse évidemment fort à désirer, mais son intérêt est de témoigner. Le long texte qui l'accompagnait n'apporte, hélas, aucune information complémentaire...Il s'agit cette fois de la démolition du massif rive gauche.

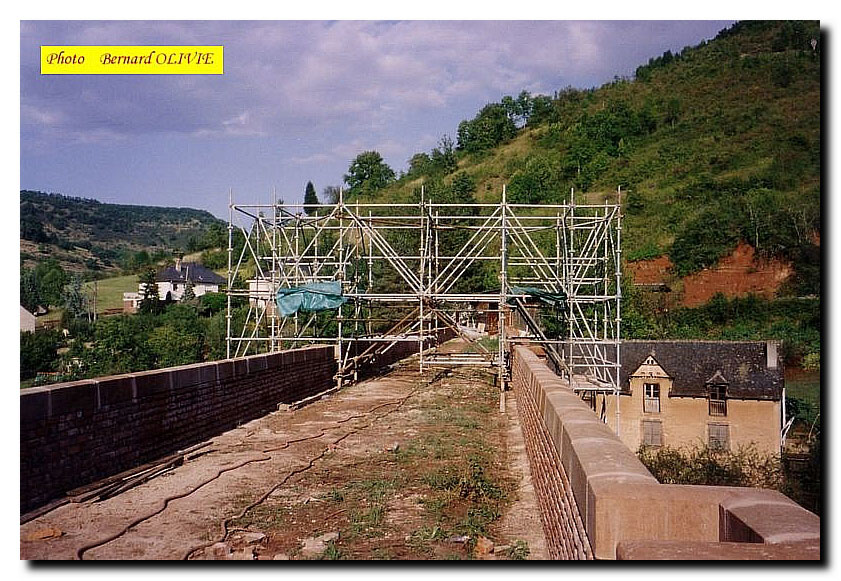

Après la réunion de mai 1941, où la

compagnie confirme son retrait

d'offre pour cause de non intérêt du Département, le démantèlement du

viaduc n'a donc pas tardé ! Voici une rareté (collection B.O.), datée

d'août 1941, et antérieure à la précédente : la qualité toute relative

de l'original permet toutefois de présenter cette image. L'arc

est

encore là, mais pas pour très longtemps, et les pierres taillées

sont parties vers d'autres ouvrages !

|

|

Ce beau viaduc, c'était celui de l'Ady (coll. ASPIBD), dans toute sa majesté...

Au

fond du tiroir, (merci Madame V),

ces

deux belles images. La seconde montre l'arrière de la pile rive gauche,

photographie rarement faite. En l'observant de très près, on peut

constater que les pierres sculptées juste au dessus du porche de

passage ont disparu, proprement déposées...et nous l'espérons très

proprement reposées ailleurs ! La sculpture ressemblait à une tour de

jeu d'échec.

L’IGN,

Institut géographique National, met à disposition, une de

ses missions, ses ressources en photographies aériennes.

C’est ainsi que nous pouvons vous présenter plusieurs

états du viaduc de l’Ady ne

souffrant aucune contestation sur les dates des documents, ce qui peut

être le

cas pour certaines cartes postales.

L’IGN,

Institut géographique National, met à disposition, une de

ses missions, ses ressources en photographies aériennes.

C’est ainsi que nous pouvons vous présenter plusieurs

états du viaduc de l’Ady ne

souffrant aucune contestation sur les dates des documents, ce qui peut

être le

cas pour certaines cartes postales.

Ces documents sont une « information publique librement

utilisable »,

© IGN.

Les données techniques et analyses des missions présentées sont les suivantes :

Mission 1948 F, Decazeville Espalion, 2338-2438, échelle des originaux 1/25.000, clichés n° 255 et 256, (ce dernier le plus à l’ouest). Le survol a eu lieu le 4 juillet 1948.

Les deux images sont extraites de deux clichés successifs, 256 à gauche et 255 à droite. Le soleil est un peu plus haut sur l’horizon pour le cliché de gauche. Le viaduc résiste ! La pile rive gauche, celle sous laquelle la route serpente est encore debout ainsi que les arches. Par contre, l’arc est (évidemment à cette époque) totalement absent et rive droite de l’Ady, il semble que les activités de démolition soient très actives. Le chantier se remarque par la tache blanche. On peut imaginer au vu de la photo quelques dispositions du chantier : végétation maltraitée autour de la pile droite, chemin de circulation et aires de stockage et de reprise des pierres. La date semble de plus être propice au travaux, juillet étant pour le ruisseau Ady synonyme de basses eaux.

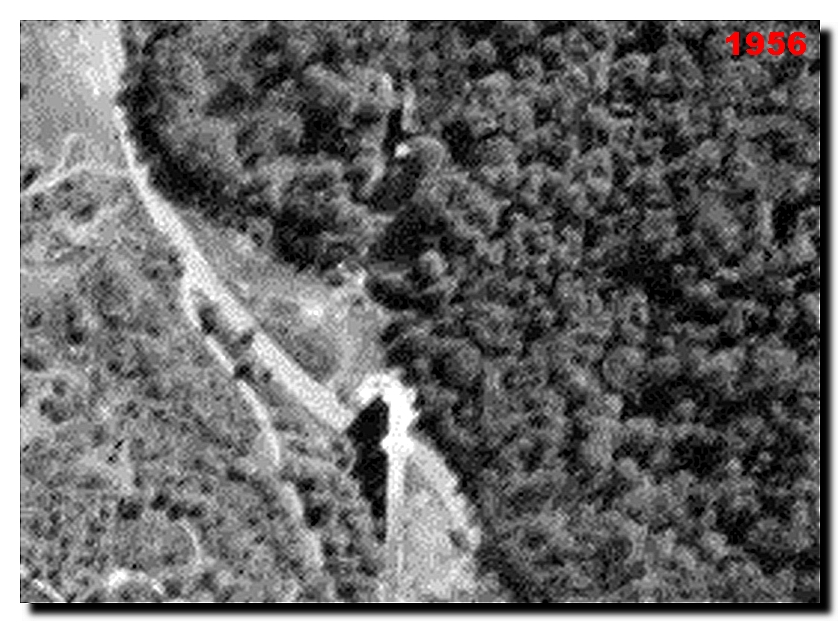

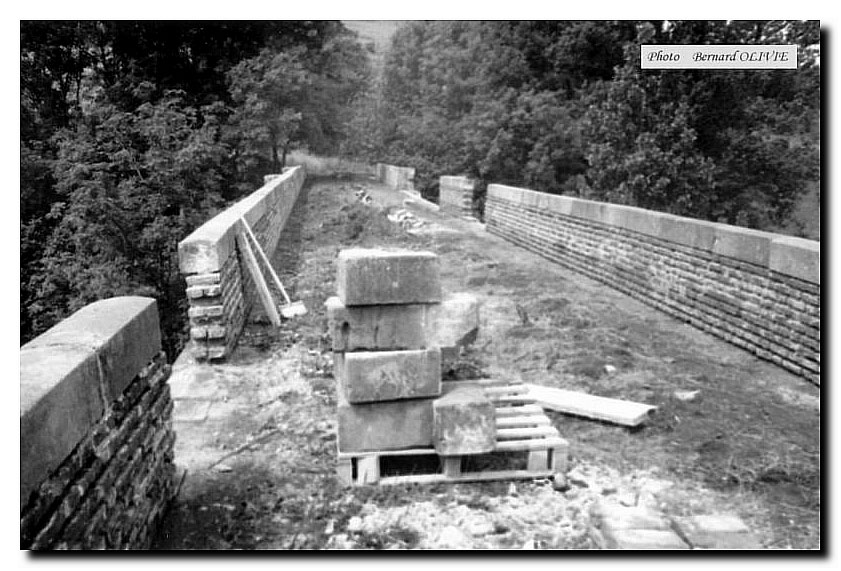

1956. Mission 2338 (2336 ?)-2638, 1/25.000, du 14 mai 1956. Les clichés utilisés portent les numéros 124 et 125. Sur la vue d’ensemble, on repère à droite, et en oblique, la voie ferrée à voie « normale » se dirigeant en haut vers Rodez. Le tunnel de Marcillac est tout proche. A gauche et sensiblement parallèle, la route de l’Ady : elle passe toujours, au bas de l'image, sous le viaduc, enfin ce qu’il en reste. La pile rive gauche avec ses tours cylindriques est parfaitement reconnaissable, l’agrandissement suivant montre bien sa géométrie. On peut suivre les belles courbes de la voie minière, la végétation en conserve parfaitement l’empreinte, depuis les quelques restes rive droite vers l’entrée du long tunnel qui menait au pont rouge, puis à la gare minière de Marcillac. La même végétation commence à rendre invisible les arches non démolies rive droite, arches toujours présentes en 2010…et à peu près totalement indiscernables.

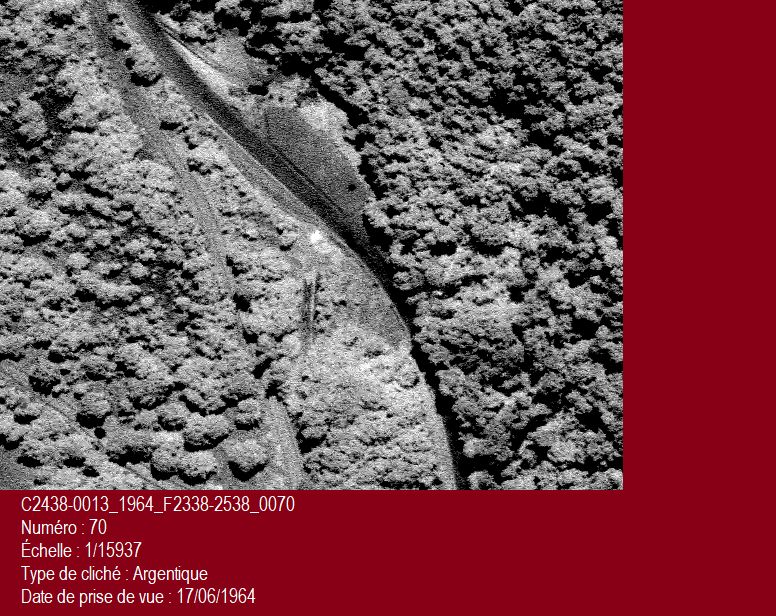

Autre image, extrait, la mission IGN de 1964. Pas de doute, on en parlera au passé ! La pile rive gauche n'est plus là le 17 juin 1964...

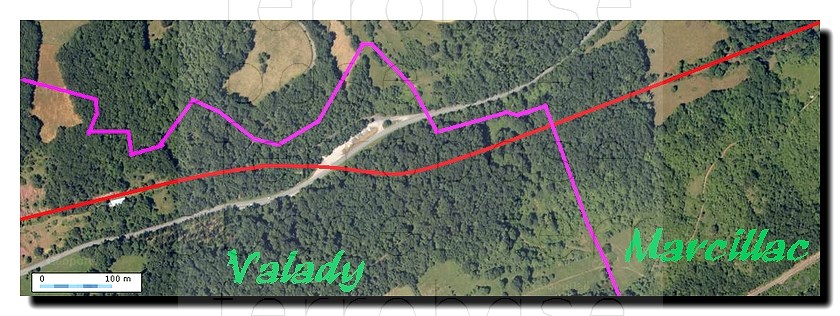

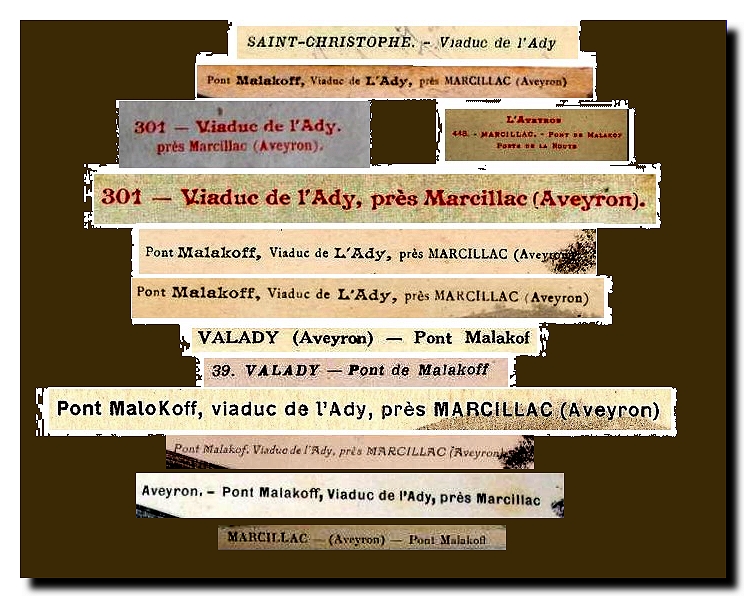

Il n'est pas facile de donner un nom à l'ouvrage. Pour François Cabrol, c'est pont -viaduc de l'Ady, si la plaque du tableau de la Société des Lettres est bien de sa main, ce qui n'est pas prouvé. Pour les photographes et éditeurs de cartes postales, on trouve quelques...variations, pour ne pas dire approximations, y compris sur la commune d'implantation. Voici le détail de cette implantation, (Geoportail IGN), sur la commune de Valady, sans aucune erreur possible, et quelques unes des légendes relevées sur des cartes, dont les erreurs portent sur le nom, l'implantation et l'orthographe : aucune ( ! ) de ces légendes n'est exacte.

gement

Après démolition, les pierres de l'Ady ont donc connu des destinations diverses. Voici l'une de ces destinations, un autre pont, ce qui est un moindre mal, sur le Lot, à Espalion.

Le fantôme du Vieux Pont, il y a peut-être du vrai…

Le

Vieux-Pont ou Pont-Vieux d’Espalion est une magnifique œuvre.

Incontournable

clin d’œil pour tous. Son aspect actuel n’a pas grand chose à voir

avec celui

de ses origines. Il n’avait pas cette allure semi-gothique,

et sur son tablier, on trouvait habitations et

échoppes, faisant de ce passage du Lot un passage fréquenté et habité.

Le péage

perçu, on pouvait donc franchir l’obstacle. Mais le péage, destiné dans

son

principe à être consacré aux travaux d’entretien fut assez

naturellement

détourné de cet objet. De nombreux conflits témoignent de ce laisser

aller,

profitable pour les uns, mais évidemment dommageable pour le pont.

Bref, il fut

souvent mal entretenu et soumis depuis

plusieurs siècles à de nombreuses reprises et transformations. La

dernière en

date des grandes interventions est très proche,

Le Rouergue Républicain (RR) nous apprend donc, sous la

vignette du Vieux Palais, autre beauté voisine, que le 1 février 1947, le Conseil Municipal d’Espalion proteste

contre la lenteur ou l’inertie apportée aux dits travaux. Le 21

juin, l’autorisation est donnée à la Commune de

procéder à la réfection des Piles du Vieux-Pont (RR). L’hiver 1947

ne va

pas ralentir les travaux : le 21 décembre, le RR compatit aux conditions de travail difficiles qui sont

celles des ouvriers (RR). De juin 1947 à fin 1948, ce sera pour le

pont le

temps du renouveau. Des batardeaux en palplanches métalliques sont

foncés

autour des deux piles en juin 1947. Les enceintes mises ainsi à sec par dragage et pompage, permettent la

réalisation de massifs en béton venant ceinturer les fondations. Les

vides,

très importants, plusieurs m3, découverts

à l’occasion de cette mise à sec

des appuis sont évidemment comblés. Fin 1948, après 16 mois d’activité,

les

travaux sont terminés, à l’exception des parapets qui seront réalisés

quelques

mois plus tard.

Le Rouergue Républicain (RR) nous apprend donc, sous la

vignette du Vieux Palais, autre beauté voisine, que le 1 février 1947, le Conseil Municipal d’Espalion proteste

contre la lenteur ou l’inertie apportée aux dits travaux. Le 21

juin, l’autorisation est donnée à la Commune de

procéder à la réfection des Piles du Vieux-Pont (RR). L’hiver 1947

ne va

pas ralentir les travaux : le 21 décembre, le RR compatit aux conditions de travail difficiles qui sont

celles des ouvriers (RR). De juin 1947 à fin 1948, ce sera pour le

pont le

temps du renouveau. Des batardeaux en palplanches métalliques sont

foncés

autour des deux piles en juin 1947. Les enceintes mises ainsi à sec par dragage et pompage, permettent la

réalisation de massifs en béton venant ceinturer les fondations. Les

vides,

très importants, plusieurs m3, découverts

à l’occasion de cette mise à sec

des appuis sont évidemment comblés. Fin 1948, après 16 mois d’activité,

les

travaux sont terminés, à l’exception des parapets qui seront réalisés

quelques

mois plus tard.