◄

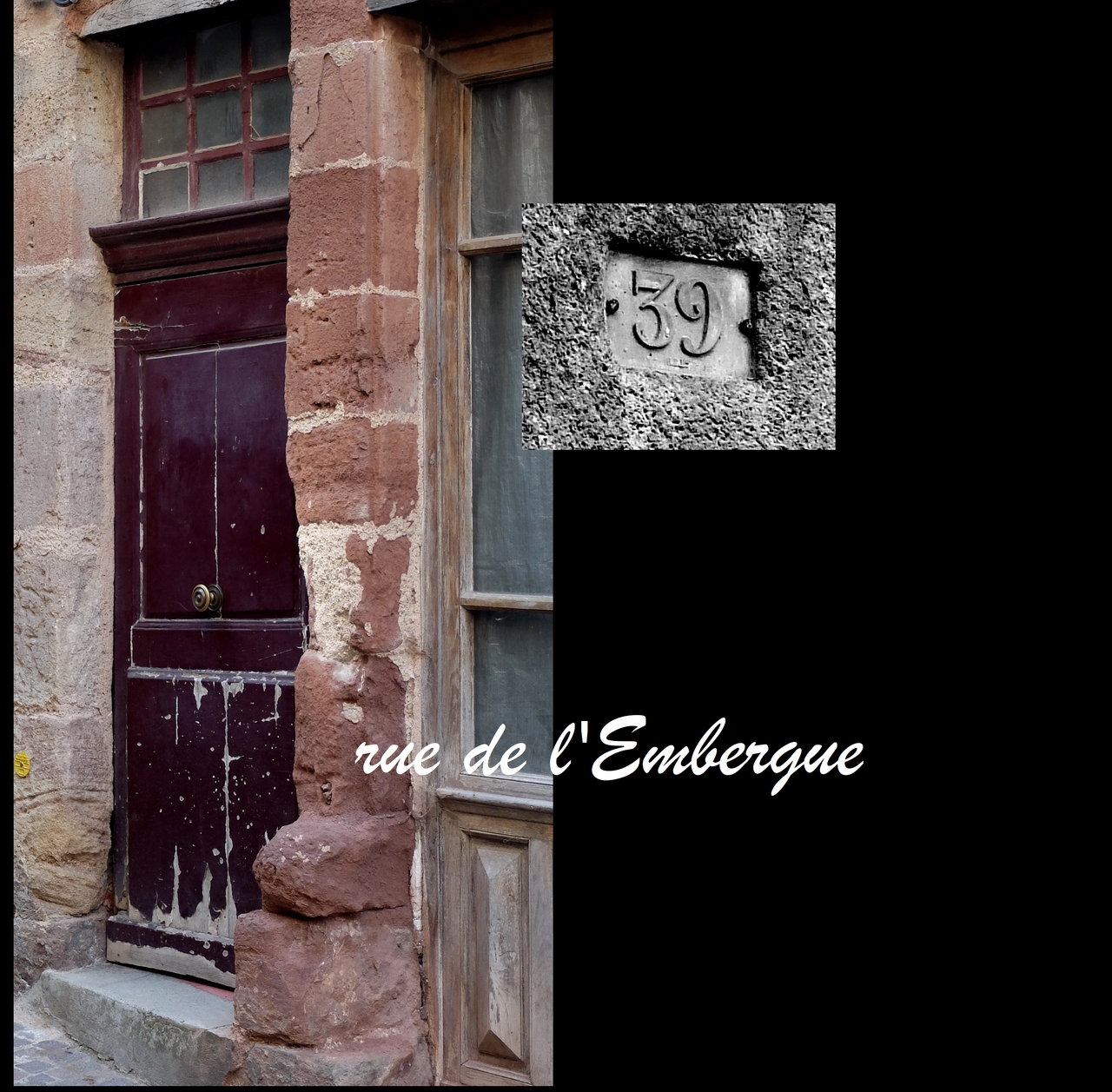

◄Baptiste Lacaze, auteur de l'Atlas, a séjourné au 39 rue de l'Embergue, à Rodez.

La porte se montre sns doute encore dans son aspect ancien

◄

◄

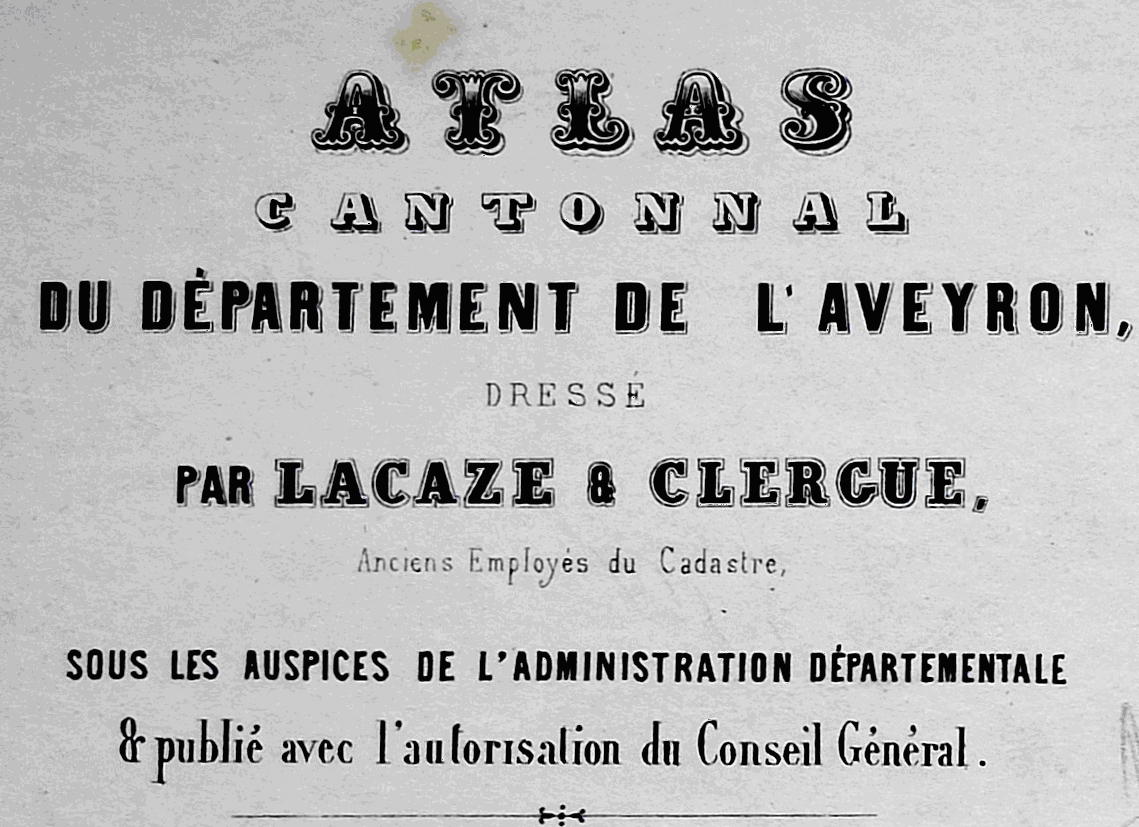

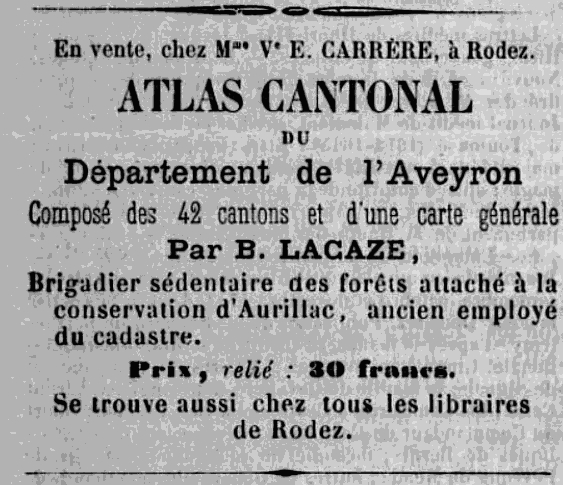

Jeux de cartes, l'Atlas Cantonnal (sic) de l'Aveyron

► L'Atlas dans son intégralité, page spéciale des 42 cartes , ICI

Une partie de plaisir ? Peut-être pas !

partie I ↓

→

partie II, ICI

Patience et longueur de temps...font des images en meilleure définition...

Un

commentaire, un

complément ? Ecrivez nous : jrudelle@ferrobase.fr

n 1856 le minerai du causse Comtal voyage

lentement, c'est le bon qualificatif. Il faut imaginer ce qu'étaient

les convois de chars, partis de Marcillac, à la gare minière, du

plateau,

ou du causse même, beaucoup plus haut, pour rejoindre les

hauts-fourneaux à Decazeville. Chemins détruits, difficultés

hivernales, entretien difficile et onéreux, conflits divers et

fréquents, sont pour la Compagnie quelques uns des motifs qui vont

décider François Cabrol à mettre en place une voie ferrée privée,

minière, de Decazeville à Marcillac. Opérationnelle en 1856, à

l'écartement de 66 cm, elle sera rejointe dans cette Route du

Fer par une autre voie,

mise en place par une autre compagnie, pour rejoindre une autre vallée

: la voie à l'écartement de 110

cm de la compagnie d'Aubin, propriété de la compagnie d'Orléans,

permettra aux premiers convois de circuler en 1860, menant le minerai

de Cadayrac à la gare

de Salles-la-Source pour transbordement.

n 1856 le minerai du causse Comtal voyage

lentement, c'est le bon qualificatif. Il faut imaginer ce qu'étaient

les convois de chars, partis de Marcillac, à la gare minière, du

plateau,

ou du causse même, beaucoup plus haut, pour rejoindre les

hauts-fourneaux à Decazeville. Chemins détruits, difficultés

hivernales, entretien difficile et onéreux, conflits divers et

fréquents, sont pour la Compagnie quelques uns des motifs qui vont

décider François Cabrol à mettre en place une voie ferrée privée,

minière, de Decazeville à Marcillac. Opérationnelle en 1856, à

l'écartement de 66 cm, elle sera rejointe dans cette Route du

Fer par une autre voie,

mise en place par une autre compagnie, pour rejoindre une autre vallée

: la voie à l'écartement de 110

cm de la compagnie d'Aubin, propriété de la compagnie d'Orléans,

permettra aux premiers convois de circuler en 1860, menant le minerai

de Cadayrac à la gare

de Salles-la-Source pour transbordement.

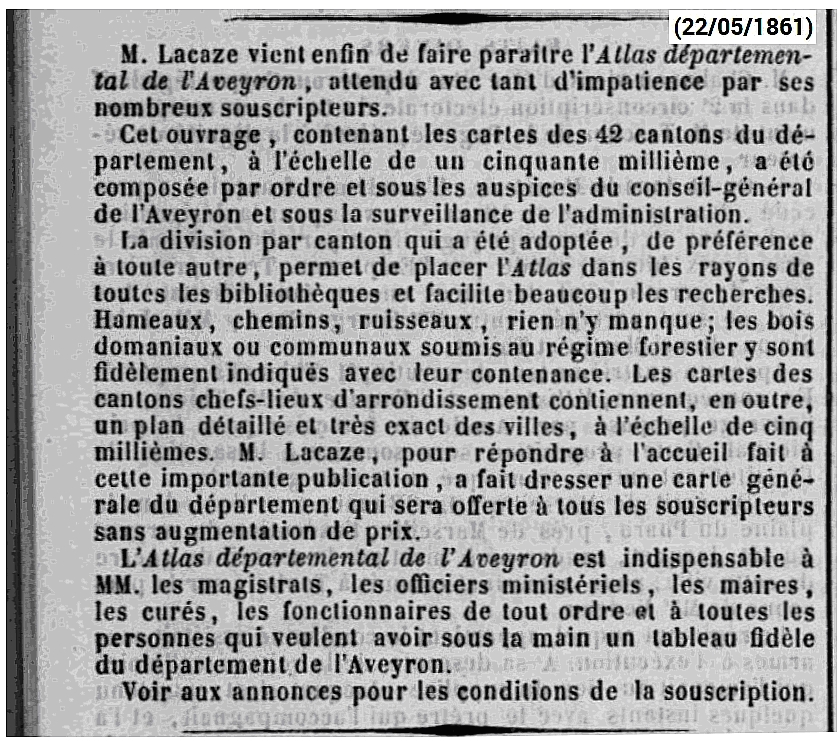

Le tracé de ces deux voies ferrées privées sur les cartes, au XIX ème siècle et au suivant, est souvent présent pour la voie de Decazeville, et souvent absent pour ne pas dire exceptionnellement présent pour la voie de Cadayrac ! Les deux séries de cartes qui vont faire l'objet de notre étude, les cartes de l'Atlas cantonal de Lacaze et les feuilles de la carte Romain, parues à la même époque, vers 1860, les mentionnent. Si pour Bernard Romain la conception de ses feuilles et la construction des voies sont deux évènements contemporains, il n'en est pas de même pour Baptiste Lacaze. Lorsqu'il entreprend l'Atlas, les voies ne sont même pas en chantier et sûrement pas évoquées. On lui doit donc l'excellente initiative d'avoir suivi l'actualité en reportant, après son dessin initial de l'Atlas, le tracé de ces deux voies. Pour la voie de 110, son travail est beaucoup plus exact que celui assez approximatif de Romain. Avant d'étudier quelques détails industriels de ces cartes et feuilles, nous vous proposons un arrêt sur image pour découvrir ce que sont les acteurs de ces cartes, et une immersion dans une histoire finalement assez mouvementée : un jeu de cartes, certes, mais pas obligatoirement toujours une partie de plaisir !

les acteurs, auteurs,

imprimeurs, préfets

les acteurs, auteurs,

imprimeurs, préfets

Quelques

éléments de chronologie

Quelques

éléments de chronologie

Cartes et

représentations, une réalité ?

Cartes et

représentations, une réalité ?

Diffusion

de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?

Diffusion

de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?

la suite , partie II

:

Carte

Romain

Carte

Romain

Litige Lacaze Romain,

action judiciaire

Litige Lacaze Romain,

action judiciaire

L'Atlas cantonal à la

loupe

L'Atlas cantonal à la

loupe

Introduction

Les joueurs : ils sont quatre, Baptiste Lacaze, M. Clergue, M. Bernard Romain, M. Arribat

Le but : une carte départementale, cantonale, de l'Aveyron.

Au milieu de ce siècle, vers 1850 donc, le Département de l'Aveyron commence à réfléchir sur l'opportunité de publier une carte détaillée du département. Il y a bien évidemment celle de Cassini, et quelques autres, mais il manque pour les élus départementaux un travail cohérent et complet sur l'ensemble du territoire. L'Atlas Cantonnal (orthographe d'origine respectée), et la carte Romain vont ainsi apparaître à peu près à la même époque et vont constituer pour les décennies suivantes une excellente base. Voici donc quelques éléments sur ces travaux qui connaîtront, comme toute œuvre humaine des hauts et des bas….

Les

besoins de cartographier le département sont importants.

L'industrialisation le

nécessite tout comme les besoins en communication. Beaucoup de villages

n'ont

pas accès facilement aux centres importants comme Rodez, Millau ou

Villefranche. Pour le nord ou le sud Aveyron, la situation est pire !

Et pour

tracer des chemins, discuter les projets, renforcer  ceux

qui le

méritent, et

trouver les budgets, il n'y a rien de mieux qu'une carte. La

cartographie

cantonale apparaît ainsi comme un excellent moyen de mieux connaître

son

territoire. L'échelle du canton permet aussi de bien souligner les

solidarités

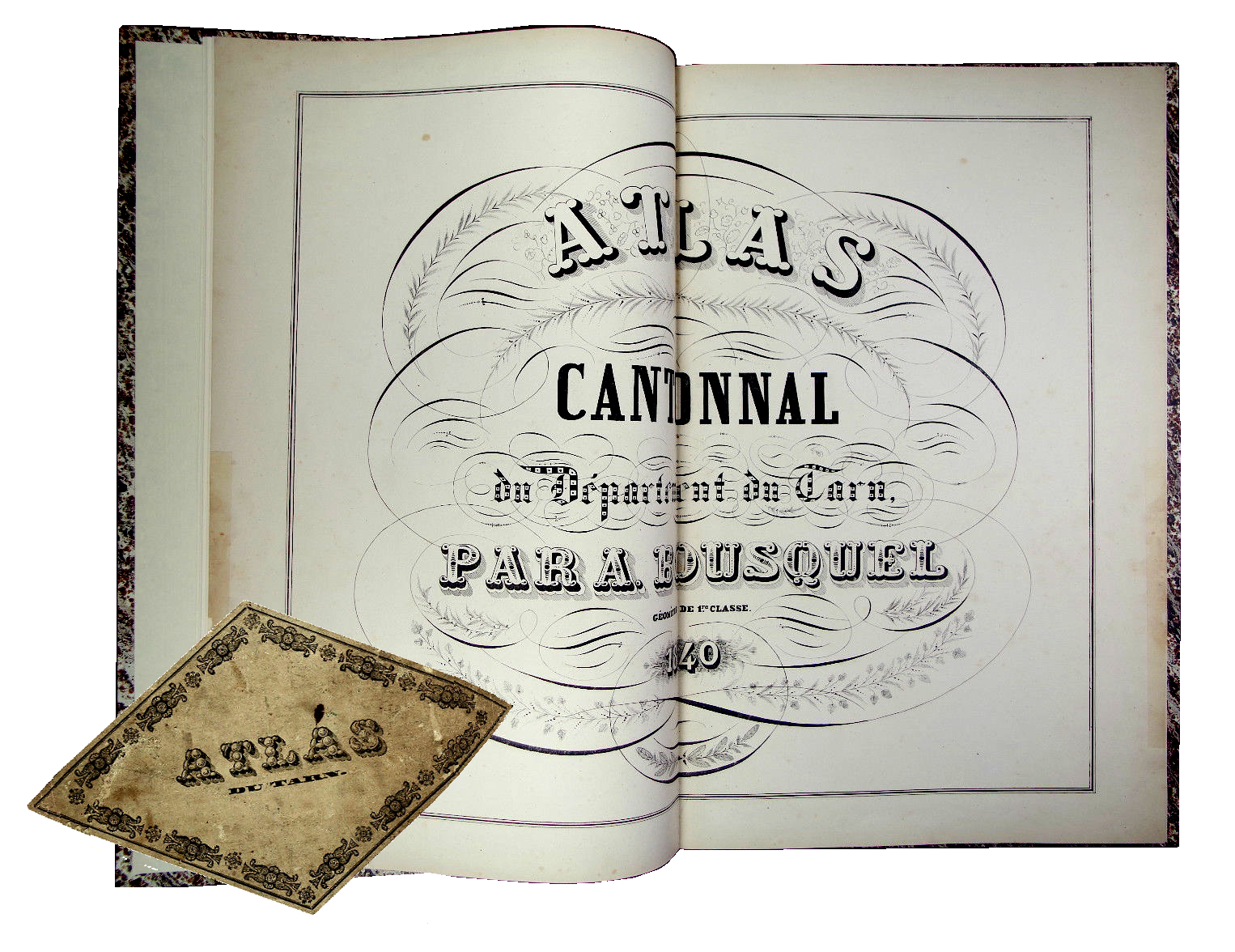

entre communes. L'Aveyron va donc se doter d'une telle cartographie. Si

le

département n'est pas précurseur, il n'est pas non plus en retard dans

cette

démarche. Le Tarn est doté de son Atlas depuis 1840, comme les

Hautes-Pyrénées,

le Lot aura le sien en 1873, le Lot-et-Garonne en 1883, la Loire en

ceux

qui le

méritent, et

trouver les budgets, il n'y a rien de mieux qu'une carte. La

cartographie

cantonale apparaît ainsi comme un excellent moyen de mieux connaître

son

territoire. L'échelle du canton permet aussi de bien souligner les

solidarités

entre communes. L'Aveyron va donc se doter d'une telle cartographie. Si

le

département n'est pas précurseur, il n'est pas non plus en retard dans

cette

démarche. Le Tarn est doté de son Atlas depuis 1840, comme les

Hautes-Pyrénées,

le Lot aura le sien en 1873, le Lot-et-Garonne en 1883, la Loire en

Ariège, 1864

Ariège, 1864

Les Atlas cantonaux viennent compléter dans les départements des documents comme les atlas communaux, avec lesquels ils n'ont pas de lien précis. Ces derniers établis par les géomètres des contributions directes, l'administration du cadastre, à laquelle Lacaze et Clergue appartiennent, répondent aux besoins précis d'établissement des contributions. Leur forme est codifiée et l'administration centrale parisienne veille à l'élaboration et à la conservation de ces documents. Le Bulletin des contributions directes, avec publication de nombreuses directives et circulaires, en 1838 par exemple, est ainsi un outil de codification efficace. Pour les cousins cantonaux, les Atlas cantonaux, l'échelle est différente et les commanditaires, les conseils généraux, définissent les contenus.

Les

Atlas se ressemblent beaucoup, avec une typographie artistique pour les

cartouches. On n'oublie pas évidemment de citer les préfets, qui, en

leur

qualité d'administrateurs, sont le plus souvent, mais pas

systématiquement, les

initiateurs des travaux. Les échelles sont voisines mais pas identiques

:

1/30.000 à 1/50.000 avec la variante à 1/40.000. Le format des Atlas

est donc

généralement important,

Cette diversité d'initiatives, d'auteurs, de commanditaires, les Conseils généraux, qui fait de chaque Atlas un travail unique, ressemblant au voisin, mais seulement ressemblant, est à opposer aux habitudes actuelles : les feuilles de la carte géologique, ou celles de la carte topographique pour ne prendre que deux exemples, répondent à notre époque aux mêmes contraintes, de couleur, de représentation, de contenus.

Acteurs,

auteurs

Baptiste

Lacaze

Journal de l'Aveyron

Monsieur Lacaze est né le 28 août 1819 à Rodez. Son père, Pierre Lacaze est travailleur habitant Rodez (acte état-civil), et nous n'en saurons pas plus sur ses origines, ni sur son adresse d'alors. Comme il le mentionne sur les cartes de l'Atlas, il sera employé au cadastre, un emploi assez précaire. C'est un peu précis, mais assez flou sur les activités réelles qui étaient les siennes : dessinateur comme nous le pensons, enquêteur ? ? Les fonctions au cadastre ne seront pas les seules : M. Lacaze quitte le service après 7 ans de présence pour l'inspection des forêts où il va passer 38 ans, dans l'Aveyron mais également en poste dans le Cantal.

▼ La maison Roustan jouxtait le numéro 23...

Il décède à 75 ans en 1894, le 30 mai à Rodez. Il habite alors la maison Roustan, rue Béteille, veuf de Pauline Canitrot. Son acte de décès précise sa dernière profession, brigadier forestier en retraite. Baptiste Lacaze a eu plusieurs adresses, comme celle du 39 rue Embergue-gauche. Il prendra sa retraite en 1882. Accessoirement, on le retrouve nommé juré suppléant aux assises le 23 novembre 1889 (JdA).

Journal de l'Aveyron

Lorsque

va paraître l'Atlas cantonal, la mention employé du cadastre est

indiquée ; elle

est

peut-être plus "accrocheuse" pour la vente de l'Atlas que brigadier

des forêts. Il est possible également qu'après

Monsieur

Clergue

Assez inconnu pour nous ! Son nom figure sur les cartes cantonales, mais pas sur celle du département dressée en 1861. Peut-on en conclure que Lacaze fut alors le seul dessinateur de celle-ci, et était-il donc probablement le dessinateur des 42 autres ? M. Clergue l'aurait alors secondé pour le travail de recherches…C'est notre conclusion actuelle.

Nous

n'avons que peu

d'informations

sur les origines, adresses et autres données le concernant. Tout au

plus, on peut mentionner Clergue comme nom de la mère de l'épouse de

Lacaze, née Jeanne Pauline Canitrot...Un cousin de celle-ci, Auguste

Clergue, était son témoin pour son mariage à Rodez avec Baptiste

Lacaze, le 26 février 1854. Auguste Clergue est alors déclaré sans

profession et Baptiste Lacaze brigadier forestier.

Bernard

Romain

L'auteur des cartes dites cartes Romain, Bernard Romain, était agent-voyer, c'est-à-dire ingénieur territorial dans la situation actuelle. Ses cartes de 1860 sont dédiées au préfet Demonts.

Alors en poste comme agent-voyer d'arrondissement à Espalion, il est nommé en 1851 à Rodez et cumule les fonctions d'agent-voyer en chef et celles d'agent-voyer de l'arrondissement de Rodez. Ce cumul durera jusqu'en 1858. Il habite Rodez, au 5 de la rue Béteille. On le suit ensuite à Saint-Etienne en 1862 et à Lille en 1869, toujours agent-voyer en chef. Il prendra sa retraite en septembre 1875 à Lille.

Il sera membre le 12 juin 1853 de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, membre correspondant en 1862, ayant alors quitté le département.

On notera également que l'imprimeur de l'Atlas Louis Loup était également membre de la SLSAA.

Urbain

Arribat

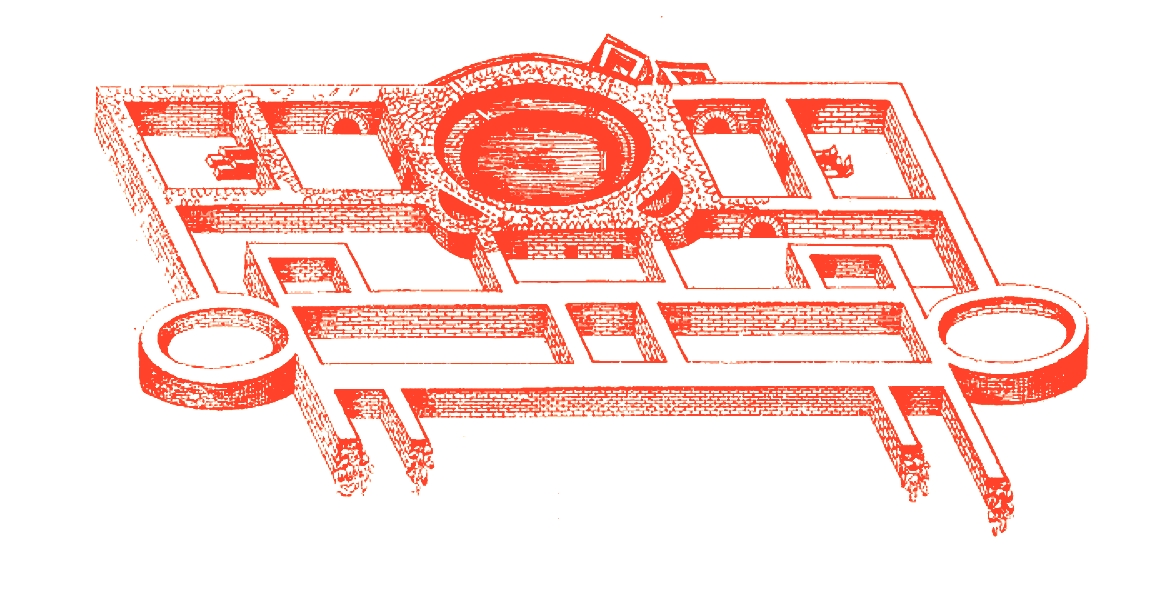

Agent-voyer à Espalion, c'est donc une connaissance ancienne de Romain et un professionnel de la voirie et de la topographie. Entré dans l'administration en 1852, Urbain Arribat fut le dessinateur de Romain pour le travail des cartes. Il quitte Espalion pour Saint-Affrique en 1861. Il sera agent-voyer d'arrondissement à Rodez et prend sa retraite en 1880. Monsieur Arribat a prêté son concours à d'autres, comme M. l'abbé Cérès pour ses plans de travaux archéologiques. C'est par exemple M. Arribat qui a dessiné les plans des fouilles de Cadayrac et fait figurer la voie ferrée minière de 110, faisant de ce plan, présenté en détails plus loin, une vraie pépite ! M. Arribat fera fonction d'agent-voyer en chef en fin de carrière. Ses talents de dessinateur sont certains : on lui doit, par exemple, cet essai de restitution de l'amphithéâtre de Rodez, en appui de la communication de Cérès.

RAPPORT à la Société sur des thermes et un cimetière gallo-romains découverts à Rodez,

M. l’abbé CÉRÈS,

Mémoires SLSA

Aveyron, tome 11, 1874-1878- Dessin Arribat

Les

imprimeurs

Baptiste Lacaze fait appel aux ressources locales, Louis Loup imprimeur-lithographe à Rodez pour les cartes cantonales, et Rivière à Toulouse pour la carte d'assemblage départementale de 1862. Boisse, géologue connu de tous les aveyronnais, avait confié l'impression d'une de ses cartes, ci-dessous, à Loup.

B. Romain utilisera les services de Thierry Frères à Paris pour ses cartes. Cet imprimeur parisien est particulièrement important : médaille d'argent aux expositions de 1839, 1844 et 1849, il exploite 25 presses lithographiques, 20 presses en taille-douce et emploie 70 ouvriers. (in notice Ecole des Chartes)

L'impression est de qualité dans les deux cas, même si au premier regard, les cartes Lacaze semblent plus "artisanales".

Sur

cette carte de

Boisse, qui

accompagne un rapport de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées

(janvier

1865) relatif à la création de routes agricoles, les deux voies ferrées

minières du causse sont bien visibles : à Mondalazac, il aurait

cependant été préférable -et plus exact-

de noter

Cadayrac, et d''utiliser un dessin nettement différent pour distinguer

voie normale et voie minière.

Le

dessin de la voie de Cadayrac, repris de la feuille Romain, est

symbolique, et fort éloigné de la réalité, mais cette carte n'a pas de

but ferroviaire !

La carte est très agréablement lithographiée par Louis Loup à Rodez.

Les

Préfets

Si

la carte départementale de Lacaze est dédiée à Monsieur Boby de la

Chapelle

(Alphonse Charles), préfet, celui-ci n'est pas une pièce essentielle du

jeu. En

effet il fut nommé le 22 janvier 1862, donc à l'époque même de la

parution et

n'a pas eu un rôle majeur dans l'élaboration de ce travail.

Les

réflexions sur l'élaboration des cartes débutent en

Les objectifs de l'Atlas et de la grande carte et semble-t-il les moyens ne sont pas les mêmes, ces derniers étant apparemment plus modestes pour l'Atlas. Il est vrai que les formations des auteurs sont différentes. MM. Lacaze et Clergue ont été employés du cadastre. La mention portée sur les cartes, anciens employés du Cadastre est exacte : à l'époque de la création de l'Atlas, ils n'étaient plus dans le service. M. Romain était agent-voyer au service du Département, on dirait aujourd'hui ingénieur. Il est agent-voyer en chef en poste à Rodez, au moment de la publication de la carte. Les formations, fonctions et activité technique des auteurs expliquent sans doute les différences visibles dans le résultat cartographique. Le graphisme est également très différent. Le caractère de l'Atlas apparaît au premier abord un peu "dépouillé", alors que la carte Romain se montre parfois très copieuse, au risque d'être difficilement lisible.

L'Aveyron,

comme les autres départements, n'est pas dépourvu vers 1850 de

documents. Il y

a par exemple le cadastre, registre descriptif des terres et des

propriétés

bâties. La finalité du document est connue :

le

cadastre n'a donc plus d'autre but que d'arriver à la répartition du

contingent

communal entre les contribuables de la commune. Le cadastre consiste en

opérations d'art, géométriques et graphiques, qui servent à déterminer

la

contenance de chaque parcelle de propriétés et, en travaux d'expertise

qui ont

pour but d'évaluer le revenu imposable de chaque parcelle. (Dictionnaire général d'administration, A.

Blanche,

1844). Ces précisions permettent d'imaginer le travail

quotidien de MM

Lacaze

et Clergue, auteurs de l'Atlas, opérations d'art et travaux d'expertise

pour

l'établissement des cartes communales. En parallèle, à la même époque,

M.

Romain gérait des problèmes techniques d'aménagement du territoire et

de voirie,

au plus près des élus. Les préoccupations professionnelles des auteurs

sont

donc très différentes, mais chacun est au contact du terrain, soit pour

l'aménager et le gérer, soit pour en fixer le revenu.

Pour la suite de cette analyse, nous

n'évoquerons que M. Lacaze et M. Romain comme auteurs. Mais M. Clergue

ne

mérite évidemment aucun oubli, pas plus que M. Arribat qui fut le

dessinateur

de Romain.

Journal de

l'Aveyron

Quelques

éléments de chronologie

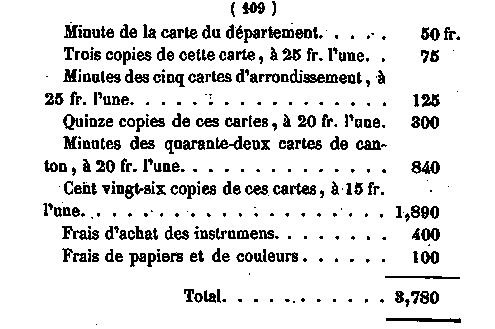

En 1844, le Conseil Général de

l'Aveyron (CGA) constate qu'il reste 2,512 fr. 94 au compte 1843 du

budget

cadastral. Il autorise M. le Préfet à

l'appliquer à la confection d'un grand atlas départemental, contenant

la carte

du département, les cinq cartes d'arrondissement et les quarante-deux

cartes de

canton, et dont il serait fait trois exemplaires :

l'un pour être déposé aux archives, un

second pour le bureau des contributions, et un troisième pour le bureau

des

travaux publics…(RD, CGA, 1844); C'est la première apparition de

l'Atlas

dans les préoccupations des élus. En 1845 le CGA vote une dépense de

1,200 fr.

La dépense totale avait été estimée à 3,780 fr. En 1846, on constate

que

l'estimatif, suite à une erreur, est insuffisant. cependant, les

géomètres

chargés de la réalisation, MM Lacaze et Clergue, continuent

de s'en occuper avec le même soin. Dans son rapport le

Préfet propose de leur allouer, à titre

de gratification, une somme capable de les indemniser. Cette

demande

reprend la proposition du Directeur des Contributions. Il ajoute que

les

auteurs sont disposés, vu les chances

incertaines de l'entreprise, à renoncer à la faculté qui leur a été

accordée de

faire lithographier les cartes pour les livrer au commerce. (Rapport délibérations,

CGA 1846).

Dans sa réponse, le Président, en bon gestionnaire, demande d'attendre

que le travail soit complètement terminé…et

convenablement apprécié. Il ajoutera l'alternative entre cette

gratification ou un arrangement pour que

la reproduction des cartes leur assure un bénéfice suffisant.

En

1847, un nouveau crédit de 600 fr. est alloué pour le budget 1848. La

gratification est toujours évoquée, mais aucune décision n'est prise.

On attend

de voir !

Les prévisions budgétaires avaient fait l'objet du tableau suivant :

Rapport délibérations, Conseil Général Aveyron 1846

Concernant ces débuts de réflexion,

l'initiative de l'Atlas semble donc venir de l'administration, de la

direction

des contributions. Mais on ne peut exclure que Lacaze et Clergue,

employés de ce

même service, aient pris cette initiative, relayée ensuite au CGA pour

financement. On constate ensuite que le travail n'est pas réalisé dans

le cadre

normal administratif, mais certainement en dehors, au moins en partie,

de leurs

obligations de service. Dans le cas contraire, il serait difficile de

comprendre la proposition d'un bénéfice

suffisant pour les auteurs. C'est d'ailleurs ce que sous entend le

CGA

lorsqu'il répond au Préfet qu'il est d'accord de procurer

à ceux qui sont chargés de la confection de cet atlas une

rétribution proportionnée au temps qu'ils y auront employé et au degré

de

perfection qu'ils auront atteint. (RD CGA, 1847). Ces

premiers

éléments

seront plus tard sources de difficultés : qui est le véritable

propriétaire de

l'Atlas ? Le Département, au vu du financement ? Les auteurs avec la

possibilité de commercialiser eux-mêmes les cartes ? Dans tous les cas

il

faudra s'entendre !

Afin d'avoir un ordre de grandeur de

la relativité des sommes en jeu, précisons qu'un agent-voyer

d'arrondissement perçoit

un salaire annuel de 1700 francs en 1858.

En 1848, il y a des avancées

certaines. Le directeur des contributions

directes a remis à la préfecture la minute de la carte du département,

et les

trois copies des cartes d'arrondissement et de canton. Ce

fonctionnaire

souligne l'insuffisance de rémunération des auteurs suite au crédit

alloué de

3,780 fr., insuffisant. En séance, il met sous les yeux du CGA un

exemplaire

complet de l'Atlas et propose une gratification de 300 fr. (à se

partager ? ).

Il met quelques conditions à ce versement, comme la remise des trois

copies de

la carte du département, la mise en couleurs par des teintes spéciales,

des

bois domaniaux et communaux et la rectification des erreurs remarquées.

Il

ajoute enfin la condition qui sera demandée aux auteurs de renoncer

à l'autorisation de faire lithographier tout ou partie de ce

travail et de rendre au département la faculté de le reproduire par

cette voie.

Cette dernière remarque montre la prudence du fonctionnaire qui devine

peut-être les litiges à venir.

1849 sera l'année cruciale : l'Atlas

est prêt, mais qui finance la publication ? Le Conseil général ou les

auteurs ?

Un

Atlas de cartes géométriques par cantons et arrondissemens, pour le

département, est apporté devant le Conseil. Le rapporteur de la

commission

des finances propose l'acquisition de 50

exemplaires de ce beau travail.

Il y a un mais de taille : les 50 exemplaires sont payés 30 fr. l'un,

ce qui

donne 1500 fr, bien éloigné du coût estimé par les auteurs à

15,000 fr.

!

Le 30 novembre 1848 le CGA avait le

regret de ne pouvoir verser la gratification de 300 fr. aux auteurs,

par suite

de l'insuffisance des fonds. Un traité est projeté avec un imprimeur.

Mais on

constatera en 1849 que ce projet n'est plus d'actualité car les auteurs

ne

veulent pas renoncer à leur propriété et souhaitent eux-mêmes assurer

la

reproduction des cartes. Lacaze (sans doute) a même pris contact avec

un

imprimeur-lithographe aveyronnais, Carles, installé à Paris. Les 500

exemplaires reviendraient à 15,340 fr., soit 30fr. 68 c par exemplaire.

Il est

inutile de préciser que ni Lacaze, ni Clergue n'ont la possibilité

d'avancer

les fonds. La solution envisagée repose donc sur l'engagement du CGA

pour 50

exemplaires, et une souscription publique. Ce sera finalement Louis

Loup,

imprimeur-lithographe à Rodez qui fera l'impression.

En 1850 le Préfet

propose au CGA de

compléter l'engagement de 300 fr., la gratification, par un complément

de 220 fr.,

justifié par la difficulté du travail supplémentaire demandé par les

élus, le

coloriage.

L'année 1851 n'apporte rien de

nouveau, hors la mention d'un atlas au 1/20.000 des chemins de grande

communication et celui des chemins de moyenne communication, opération

distincte des travaux de Lacaze et Clergue.

Nous sautons quelques années pour

l'année 1860. Le rapport et les délibérations du CGA de cette année

1860 sont

précis. Le chapitre budgétaire Encouragements

et secours est concerné.

M.

Lacaze, auteur de l'atlas auquel vous avez, l'année dernière, accordé,

pour 50

exemplaires, une subvention de 2,000 fr. payable en quatre annuités de

500 fr.,

vous remet des exemplaires de son travail dont le mérite sera très

certainement

apprécié par vous….Il a enrichi son ouvrage en y traçant le plan des

chefs-lieux d'arrondissement et en y représentant, en dehors du

périmètre de

chaque feuille cantonnale, soit les routes et chemins de grande ou

moyenne

communication, soit les villes et principales localités qui se trouvent

dans le

voisinage. Ces ajouts de Lacaze sont effectivement bien perçus et

particulièrement

utiles.

Lacaze, sans rien réclamer…compte sur vos

sentiments de bienveillance pour

obtenir un dédommagement pour l'excédant de dépenses que lui cause le

perfectionnement…Ce rapport de 1860 précise que le total des

souscriptions

est voisin de 150. Il y a donc près de 200 exemplaires de l'Atlas

cantonal probablement

vendus en

Cette même année 1860, le CGA vote

également 800 fr. pour l'élaboration de la carte départementale, celle

de

Romain, agent-voyer.

Dans son rapport de la session de

1861, le Préfet se félicite de cette carte départementale de

l'agent-voyer en

chef. Elle rendra de grands services, comme l'Atlas cantonal

précise-t-il…

Comme M. Lacaze a tenu plus qu'il n'avait

promis, le préfet demande d'augmenter la contribution du

département à

3,000 fr. L'avis favorable de la commission des finances permet cette

augmentation. Pour sa part M. Romain reçoit une indemnité de 800 fr.

pour sa

carte départementale, montant d'une annuité. En

Cette étape de notre analyse marque

la fin de la genèse et de la fabrication de l'Atlas, de 1844 à

Une toute autre difficulté se fait jour en 1862 pour

M.

Lacaze, qui va devoir quitter son pantographe pour rencontrer son

avocat

! La

carte de Bernard Romain, la grande carte du département en feuilles

comme il est dit à

l'époque est

parue. Et Baptiste Lacaze va avoir matière à montrer plus que du

mécontentement

devant ce concurrent absolument pas prévu en

Cartes

et

représentations, une réalité ?

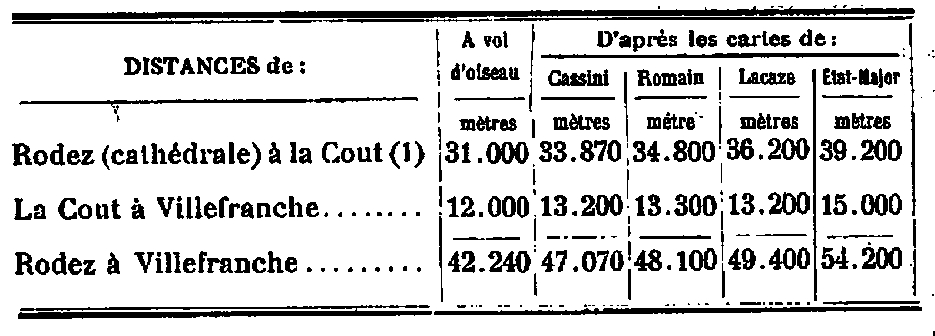

Actuellement la confiance dans les données cartographiques est totale. Mesurer par exemple une distance sur une carte ne pose aucun problème, et surtout pas celui de l'erreur possible. La question ne vient d'ailleurs pas spontanément à l'esprit : en deux clics de souris un chiffre apparaît, mais non l'incertitude sur le résultat… A l'occasion d'un travail sur la position exacte de Carentomagus, station gallo-romaine, E. Marre analyse très finement les données cartographiques de son temps. Il donne un exemple très imagé de la relativité des sources graphiques en comparant Cassini, Lacaze et Romain sur l'itinéraire de Rodez à Villefranche. Les différences ne sont pas particulièrement insignifiantes…Curieusement les distances mesurées sur la carte dite Etat-Major sont toujours systématiquement plus fortes…

E. Marre, in Mémoires SLSA,

1912, tome

18, p. 559 sqq.

La

Carte administrative

du département de l'Aveyron - de

Romain- au 1/50.000 précise Marre, a été

établie par feuilles en 1860 d'après les travaux géodésiques exécutés

par les

officiers d'état-major. Mais la différence, assez inexplicable donc,

entre la

carte d'Etat-Major et Romain dépasse allègrement les 10 %...Pour sa

part

l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, consulté par l'auteur en

1912,

donnera la distance de

Diffusion

de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?

Journal

de l'Aveyron, 1875

Réaliser et dessiner

l'Atlas a été pour Baptiste Lacaze un travail important. Mais le plus

important est de le diffuser, souci constant chez tout auteur, et sans

doute essentiel ici pour l'impécunieux brigadier des forêts. Une fois

obtenue la diffusion par le Conseil Général des premiers exemplaires

auprès des cantons, Lacaze va se manifester auprès des élus, pour deux

éléments différents. Le premier, évoqué ci-dessous concerne la

propriété de l'Atlas, point important pour Lacaze qui en 1864 se

retrouve dans une action judiciaire contre Romain. Le deuxième concerne

les efforts de réduction de prix que Lacaze va consentir aux communes

pour écouler quelques centaines d'exemplaires, avec le soutien du

Conseil Général et sa subvention aux communes concernées.

En

1864, le rapporteur du CGA aux intérêts généraux présente

un

rapport très différent des précédents : Rapport

sur une demande en interprétation de délibérations du Conseil Général,

par le

sieur Baptiste Lacaze, auteur de l'Atlas départemental et cantonnal du

département de l'Aveyron. On devine un problème

de droit...

La question est simple : qui est propriétaire de l'Atlas, les dessinateurs ou le département ? Il est d'abord rappelé qu'en 1845 le traité intervenu entre le directeur des contributions directes et les géomètres concéda à ces employés la faculté de faire graver ou lithographier à leurs frais pour en livrer des exemplaires au commerce. Autorisés à publier, les auteurs n'ont pas par la suite abandonné cette disposition et le CGA a acquis pour son compte 50 exemplaires de l'ouvrage. Le CGA a donc pleinement reconnu le caractère privatif de l'Atlas.

En souscrivant ensuite en 1858 quatre-vingt exemplaires de la carte départementale de M. Romain avec un crédit de 4000 fr., payable en cinq annuités de 800 fr., le CGA n'a pas voulu méconnaître le droit conféré aux dessinateurs de l'Atlas. On apprend donc qu'une contestation existe entre MM. Lacaze et Romain sur des emprunts ou plagiats. Même si l'intervention du CGA dans une affaire privée en instance de jugement est délicate, position soutenue par plusieurs membres, le CGA adopte les conclusions du rapporteur suivant lesquelles le Conseil avait toujours entendu soutenir deux publications différentes, mais également utiles, et que, surtout, il n'avait jamais eu la pensée de méconnaître ou de révoquer le droit privatif concédé en 1845 aux dessinateurs de l'Atlas. La situation est donc pour M. Lacaze parfaitement claire, il est bien le propriétaire et l'auteur de l'Atlas. La diffusion lui appartient. Nous évoquerons plus loin le litige Lacaze-Romain.

En

En 1874, il reste 100 exemplaires disponibles chez M. Lacaze, qui diminue le prix pour les communes à 30 fr. En 1877 le CGA offre ainsi un exemplaire Aveyron à la Marne à titre d'échange. En 1878, le prix proposé aux communes par M. Lacaze est de 10 fr. ( ! ) : la généreuse intention sera portée au Recueil des actes administratifs pour encourager les communes. 70 vont profiter de l'offre, c'est-à-dire un Atlas de 30 fr. pour 10 fr. puisque le CGA verse ensuite 20 fr. à l'auteur. L'Atlas est utile : on le modifie régulièrement en ajoutant les travaux exécutés sur les routes et chemins vicinaux. Il en est de même pour la carte Romain. Ces documents modifiés sont présentés au CGA.

En 1880 le prix de l'Atlas pose problème : quelle somme le CGA doit-il voter depuis la réduction de prix de 1878 ? Quel chiffre convient-il de promettre aux communes ? 56 communes ont bénéficié du prix de 10 francs avec versement de 20 francs par le CGA à l'auteur. Le CGA prend acte de la situation, mais pour les nouvelles demandes décidera ultérieurement, s'il y a lieu, de faire bénéficier ces communes de l'allocation de 20 fr. , votée en 1865…

En 1883, suivant ces dispositions, M. Lacaze demande au CGA le paiement de 520 fr. pour la livraison à 25 communes de 26 exemplaires. Le CGA va alors rejeter la demande, en remarquant que M. Lacaze aurait dû attendre la décision préalable de consentement du Conseil. Les difficultés à équilibrer le budget sont également avancées.

La

fin de la partie sera sifflée en

En

1887, très obstiné, M. Lacaze demande à nouveau 300 fr. suite à la

fourniture de

quinze

exemplaires à des communes. Une discussion entre membres du Conseil

donne

l'occasion à la fois de rappeler les décisions précédentes dont celle

de 1880,

plus de fourniture, et la situation

précaire de M. Lacaze. Finalement il obtient gain de cause...Un

geste sympathique du Conseil.

L'Atlas

cantonal suit donc sa vie de publication avec finalement un certain

succès,

même si les chiffres de vente ne sont pas extraordinaires. En

1887 sera la dernière année d'évocation de l'Atlas cantonnal de MM. Lacaze et Clergue au Conseil Général de l'Aveyron. Quarante-trois ans au chevet de cet ouvrage que le CGA aura finalement soutenu avec beaucoup d'attention, et plus de 4,000 francs de crédits.

Le

10 janvier 1863, le Journal de Villefranche annonce la publication de

la carte départementale de l'Aveyron par Lacaze, complément de l'Atlas

cantonal. Le litige qui oppose Lacaze et Romain est alors dans

l'actualité aveyronnaise...