Oui, essayer de mieux comprendre quelques aspects de cette histoire minière. Ce nouveau chapitre 13 est une suite : sous la forme de billets indépendants, nous reprenons la forme du chapitre 6, et allons poursuivre ici la chronique, des compléments et réponses aux questions que nous n'arrêtons pas de nous poser, des questions fondamentales, et quelques autres plus anecdotiques...

(clic sur la ligne pour accès direct)

J 'y suis, j'y reste...

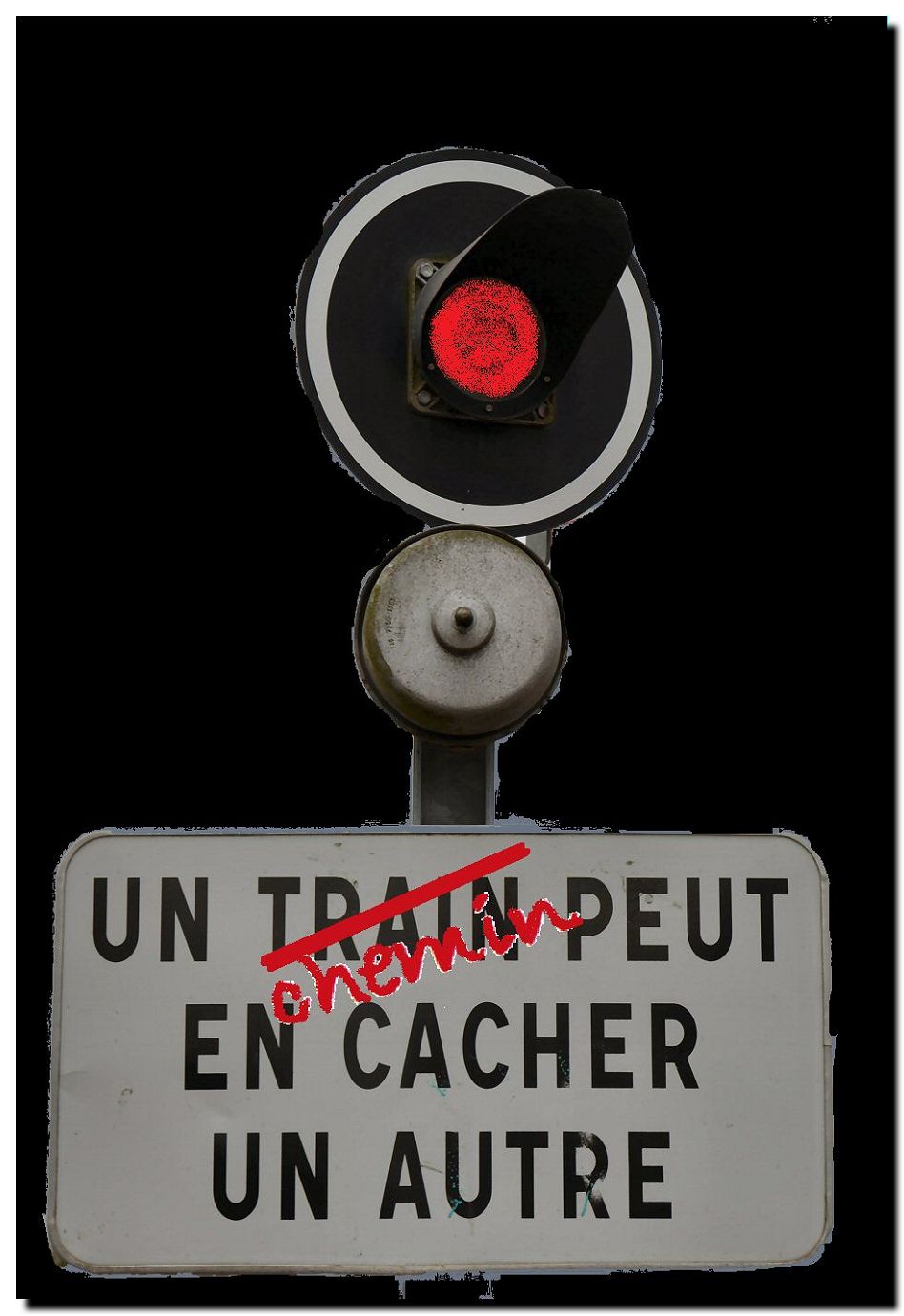

J 'y suis, j'y reste... Attention, un chemin

peut en cacher un autre !

Attention, un chemin

peut en cacher un autre !  Les affiches de

concession

Les affiches de

concession

Le futur du passé,

l'avenir minier du causse

Le futur du passé,

l'avenir minier du causse

Un(e) oolithe, qu'es

aquo ? Une histoire de

chocolat aux noisettes !

Un(e) oolithe, qu'es

aquo ? Une histoire de

chocolat aux noisettes !

L'itinéraire

militaire de François Cabrol, des canons aux forges

L'itinéraire

militaire de François Cabrol, des canons aux forges

En campagne,

Nicolas, François et quelques autres

En campagne,

Nicolas, François et quelques autres

Les diamants blancs

de la Croisière Rouge

Les diamants blancs

de la Croisière Rouge

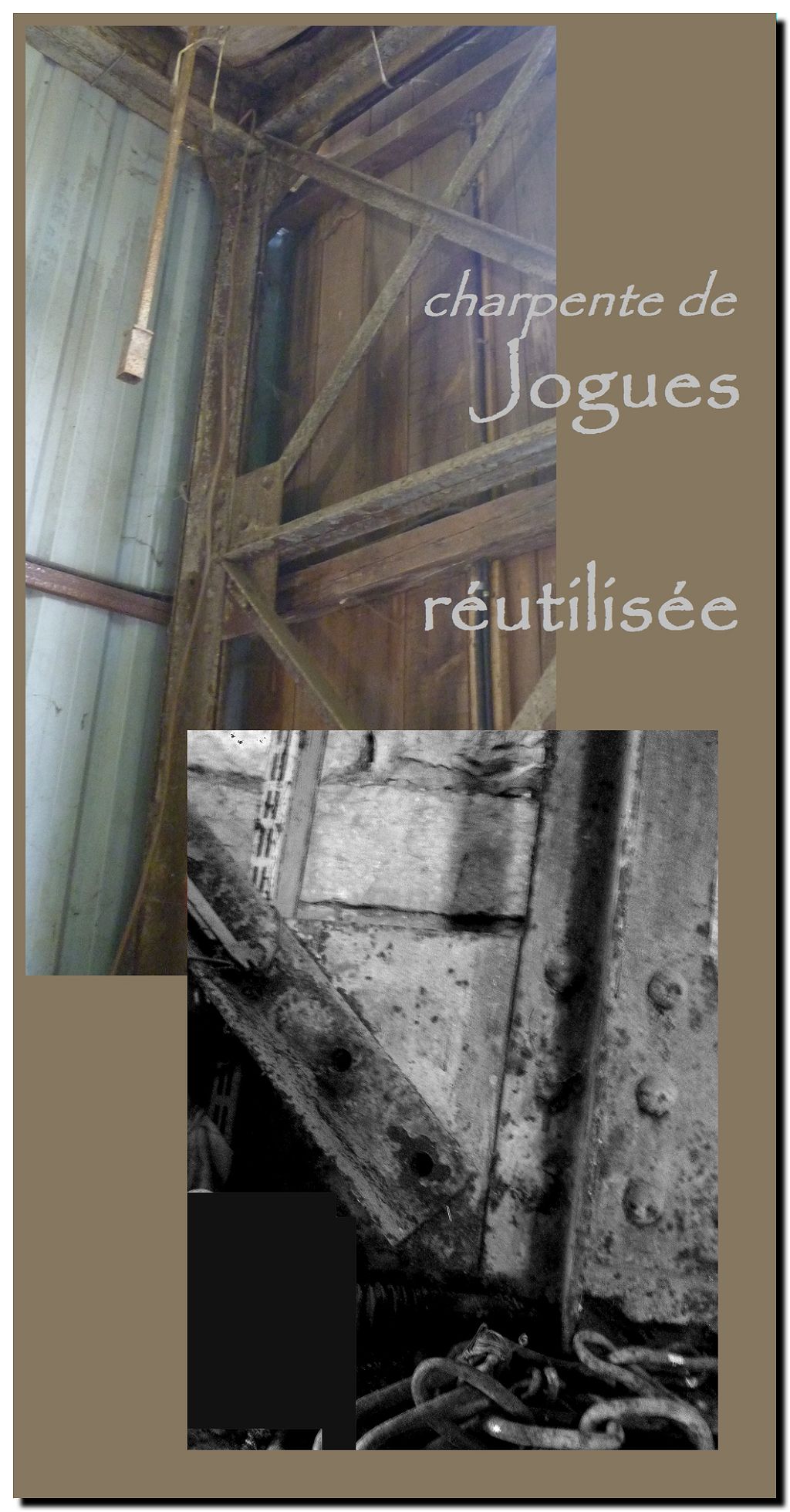

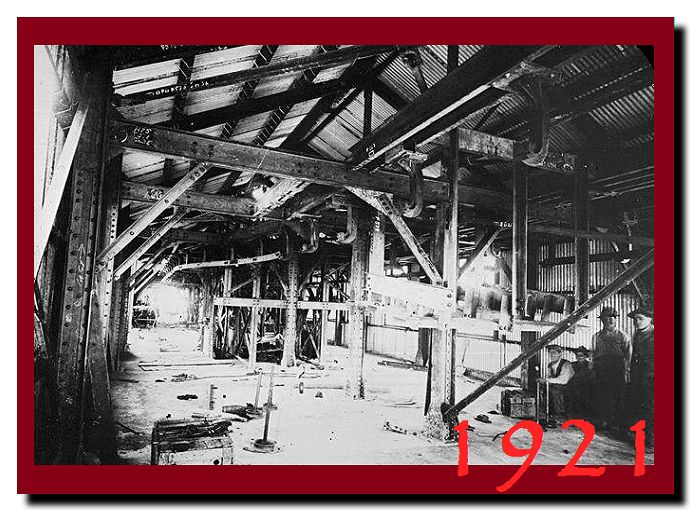

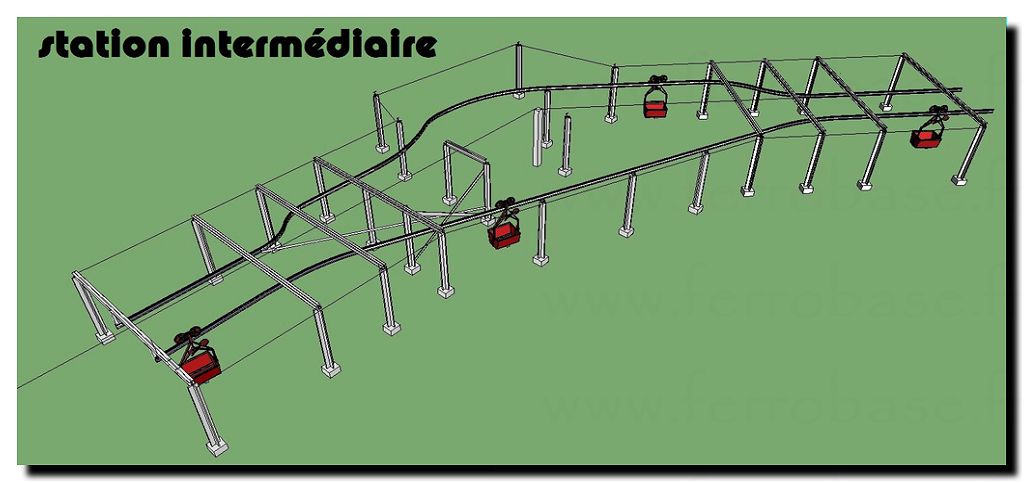

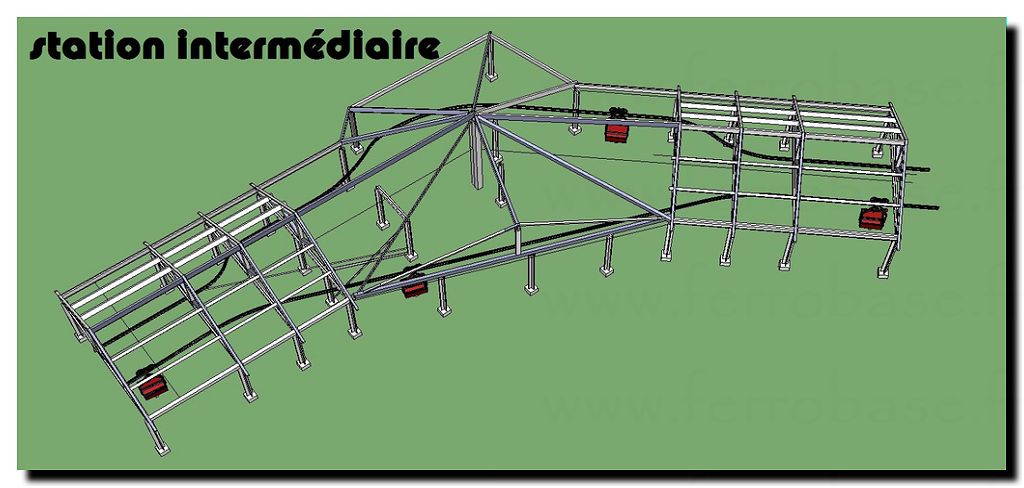

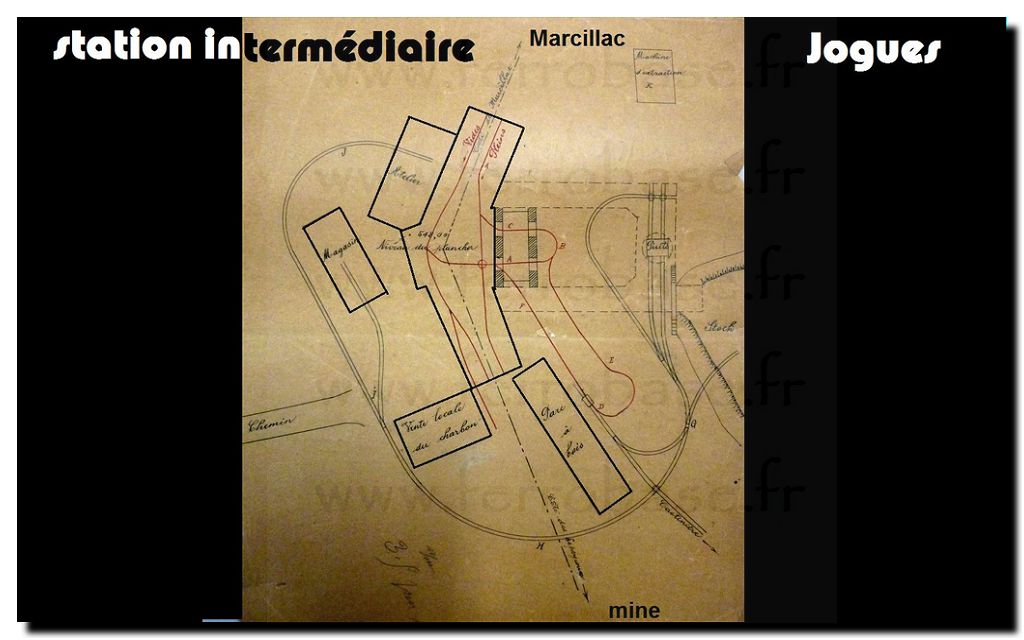

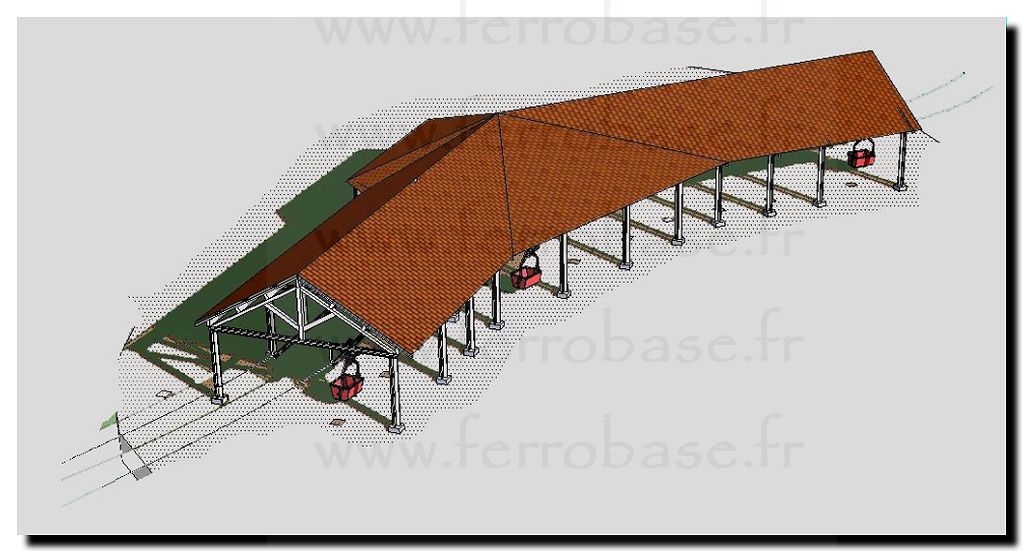

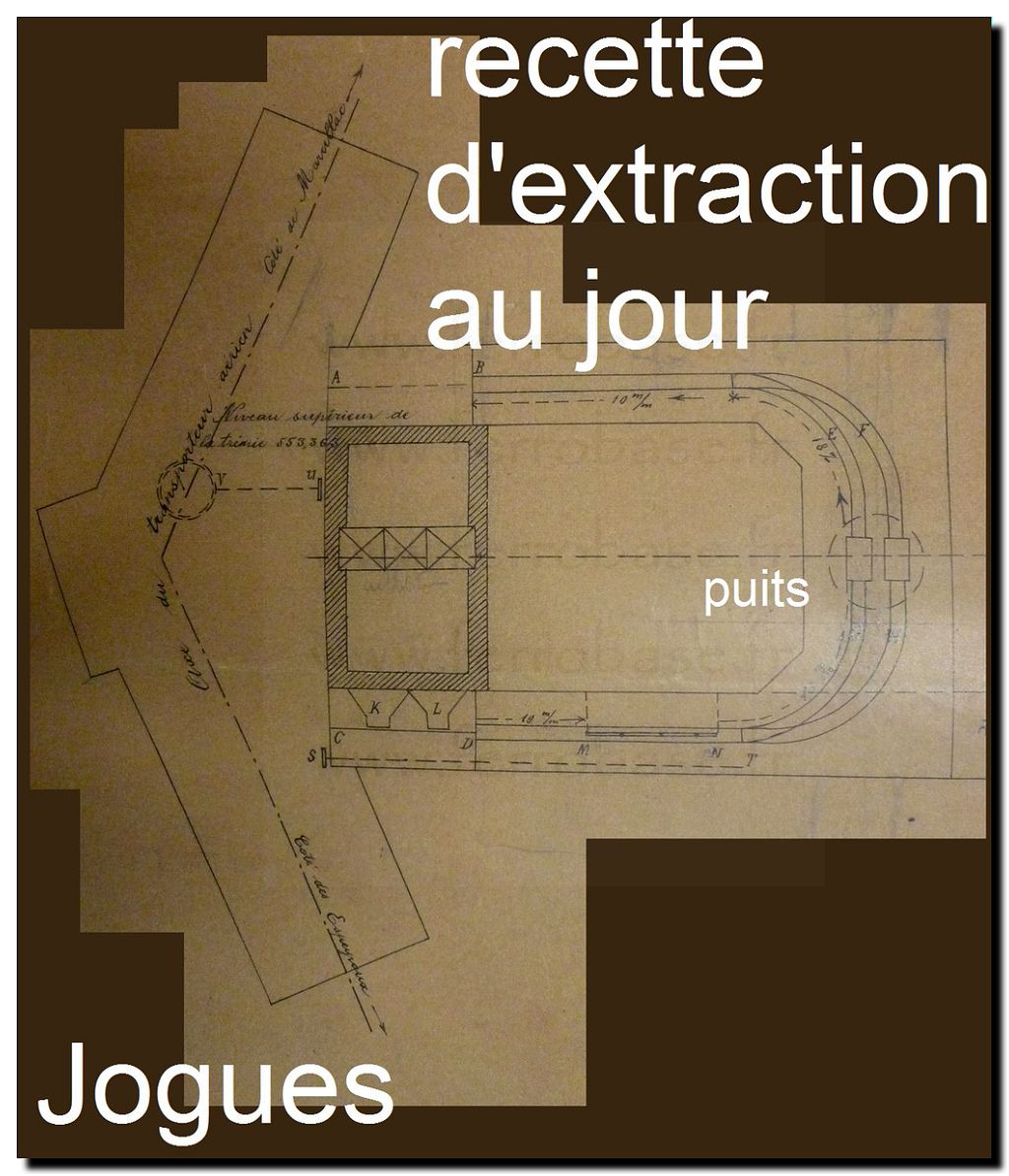

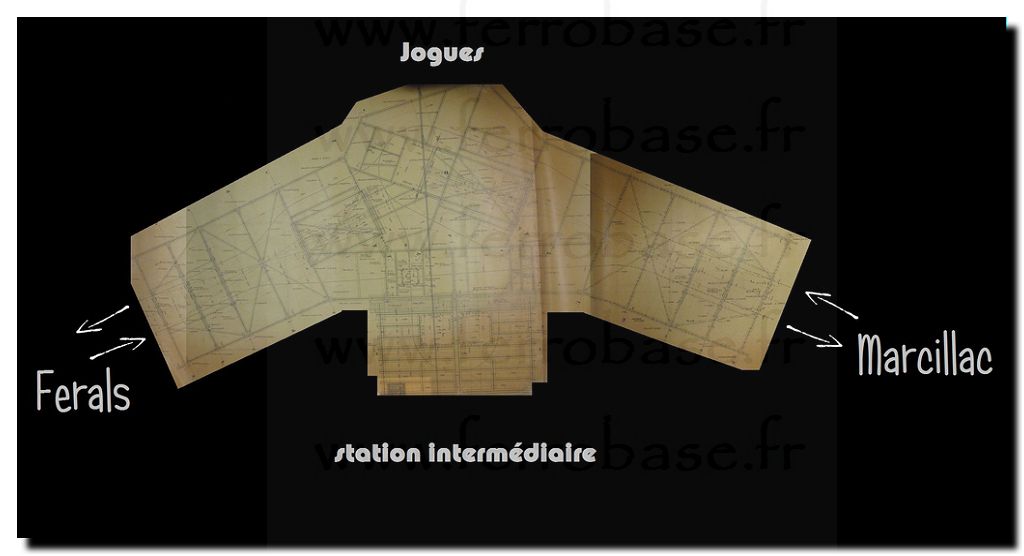

Jogues, plaque

tournante du trafic

Jogues, plaque

tournante du trafic

François Cabrol, les

débuts, de Firmy à la Salle

François Cabrol, les

débuts, de Firmy à la Salle

Les

mines

lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène

Les

mines

lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène

La

Salle

et Lassalle, deux noms, une famille

La

Salle

et Lassalle, deux noms, une famille

Travers-banc

sur les concessions, un chemin tranquille ? Ou une partie de Monopoly

?

Travers-banc

sur les concessions, un chemin tranquille ? Ou une partie de Monopoly

?

Rouge

et

verte, les couleurs de Decazeville, l'action !

Rouge

et

verte, les couleurs de Decazeville, l'action !

Une

lettre du duc,

19 juin 1826, date importante !

Une

lettre du duc,

19 juin 1826, date importante !

C'est

donc un vrai paradoxe : Malakoff est un nom connu. Pourtant la guerre

de Crimée n'est plus dans nos mémoires. Et de plus, le nom

Malakoff qui fait d'abord allusion à une colline et pas

directement au patronyme d'un monsieur décédé plus de 15 ans avant

l'assaut, qu'il n'a donc pas connu, est absolument étranger au conflit

! Malakoff, écrit en français, anglais, italien et russe,

dessiné, peint, photographié, mangé, dégusté, mis en musique, joué au

théâtre, une commune, des avenues, boulevards, places...Malakoff est

dans toutes les têtes en 1855, mais la Crimée absente en 2016 !

L'explication de texte est vraiment nécessaire ! Voici non pas

l'histoire de Crimée, mais l'histoire de l'Histoire.

La page spéciale est ici, en cliquant sur le canon,

↓▼↓

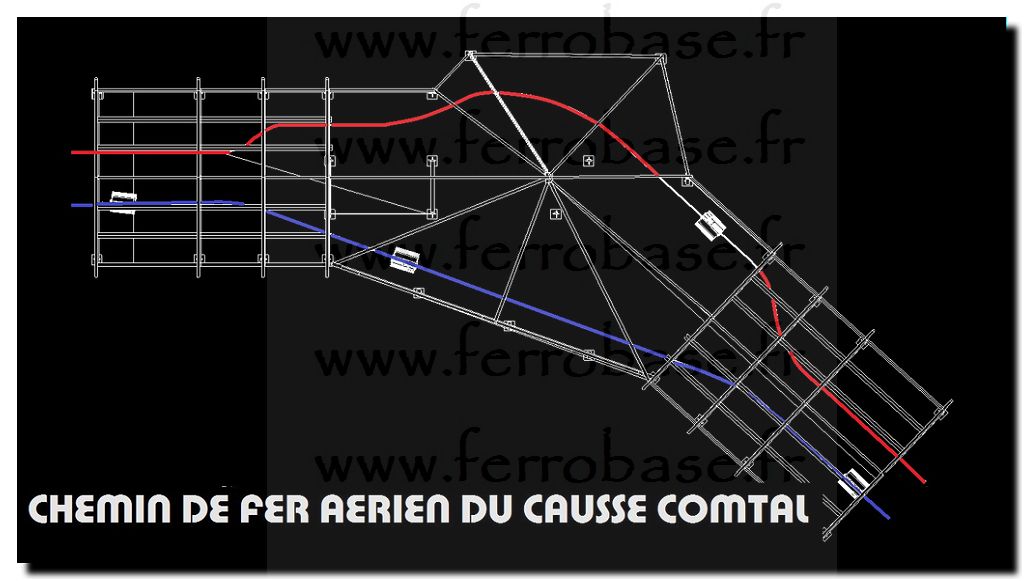

Attention,

un chemin peut en cacher un autre !

Attention,

un chemin peut en cacher un autre !

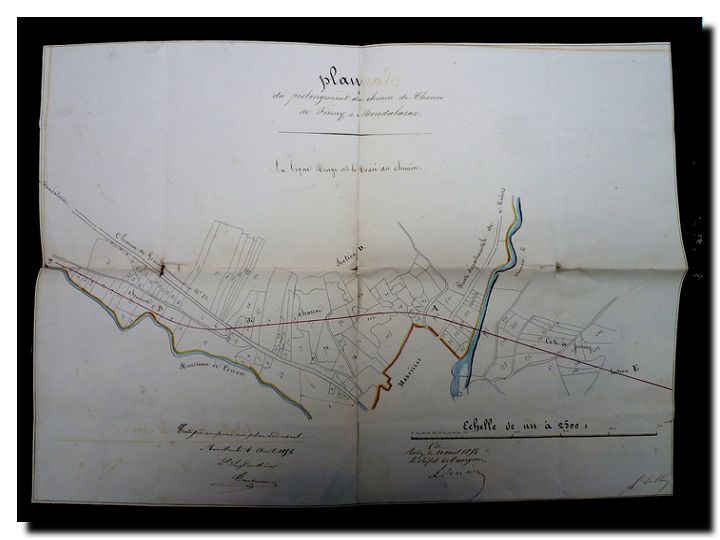

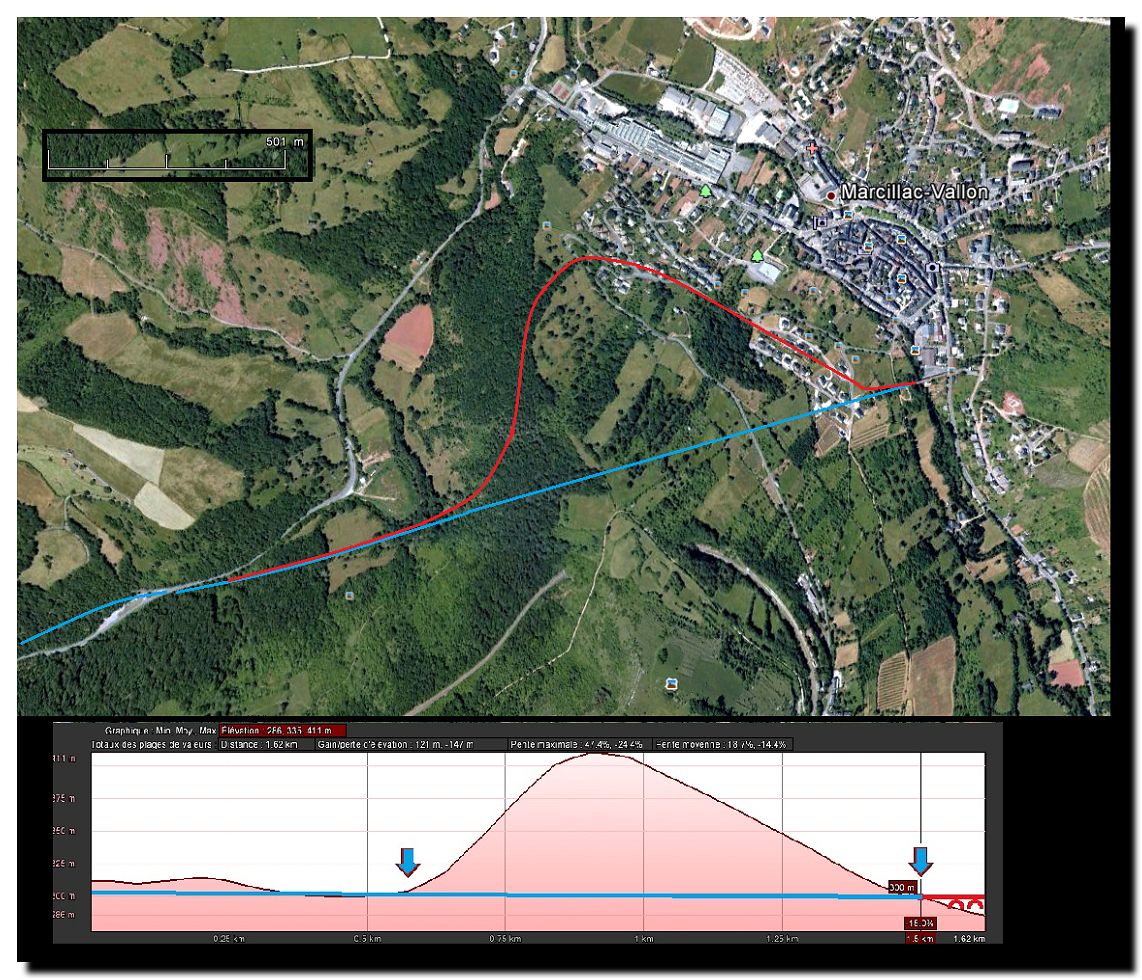

ou, comment François Cabrol a géré le projet de la voie de Firmi

à Marcillac.

Lorsque Elie Cabrol a écrit son mémoire sur le viaduc de l'Ady, il ne pouvait que donner une vision assez enjolivée de la réalité. Il ne cache pas d'ailleurs ce que le fils faisait pour le père. Nous nous en doutions depuis longtemps, et maintenant il y a quelques certitudes. Le projet ne fut pas dès l'origine, celui prévu : François Cabrol va trouver rapidement un appui dans la loi de 1810 sur les mines pour le modifier et se faciliter le travail. Il est d'ailleurs curieux qu'il n'y ait pas pensé auparavant... Il y aura ensuite quelques pavés sur ce chemin, et lorsque Elie souligne le aussitôt dit, aussitôt fait, nous allons montrer que l'unanimité ne fut pas la règle sur un projet de 20 km de longueur. Des modifications très substantielles sont apportées au projet, y compris pendant la phase travaux. Que ce soit dans la conduite administrative ou dans celle technique sur le terrain, François Cabrol se montre un partenaire décidé à obtenir rapidement ce que les intérêts de sa compagnie exigent. Il était un vrai Maître des Forges, n'en doutons pas !

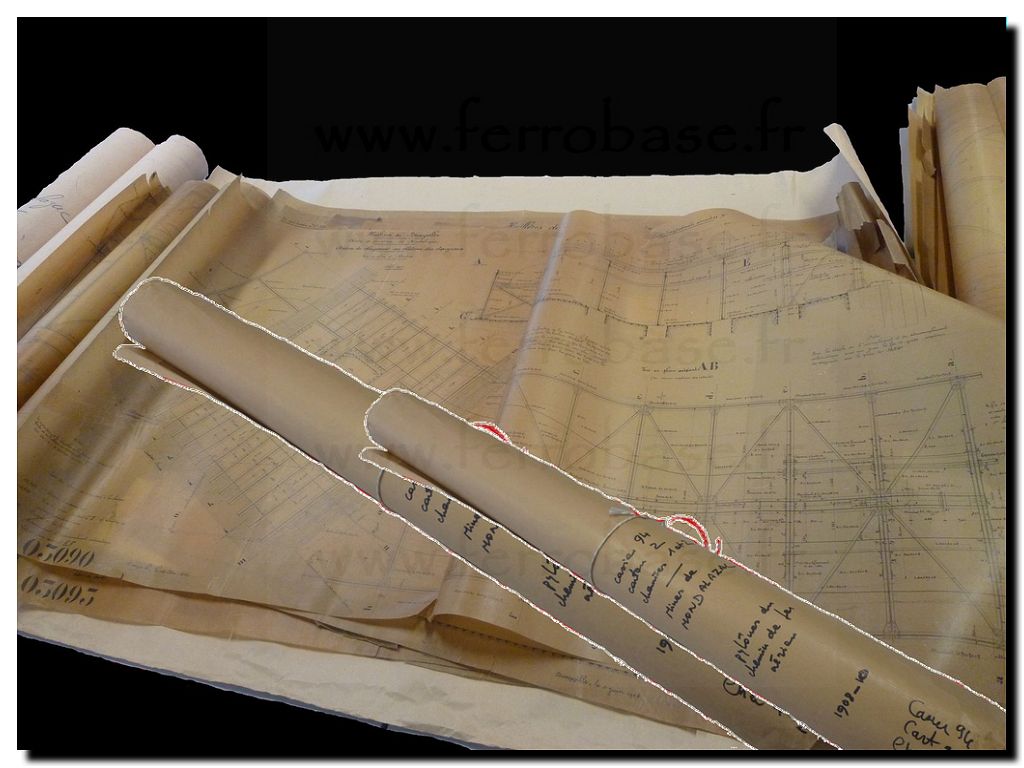

Le travail présenté sur les deux premiers articles repose sur une

recherche d'archives, menée en partie aux Archives Départementales de

l'Aveyron, A.D.A. Des liasses de papiers divers ont été parcourues.

Même si des lacunes subsistent, nous avons choisi de vous emmener sur

ce parcours en respectant la chronologie. C'est semble-t-il la

meilleure façon de découvrir ce beau projet. Parmi les cotes

essentielles concernées aux A.D.A, nous citons les sources 38S, 17S,

75S, 34S et 37W.

Le travail présenté sur les deux premiers articles repose sur une

recherche d'archives, menée en partie aux Archives Départementales de

l'Aveyron, A.D.A. Des liasses de papiers divers ont été parcourues.

Même si des lacunes subsistent, nous avons choisi de vous emmener sur

ce parcours en respectant la chronologie. C'est semble-t-il la

meilleure façon de découvrir ce beau projet. Parmi les cotes

essentielles concernées aux A.D.A, nous citons les sources 38S, 17S,

75S, 34S et 37W. (Photographies de l'auteur, droits réservés J. R,, 2013, autorisation A.D.A.)

Cette page du site peut être lue indépendamment des autres, mais pour une bonne compréhension, une lecture préalable des pages des chapitres 2, le parcours de Firmi à Marcillac, et 8, pour une vision des cartes, est préférable. Parmi les personnages connus de l'actuelle scène : Cabrol, Pers, les frères Decazes, Cibiel...

Propos…sur

l’établissement de la voie de Firmi à Marcillac

"...Monsieur Cabrol entreprit donc

de construire un chemin de fer à voie étroite, qui de Firmy irait

d’abord à Marcillac et plus tard monterait à Mondalazac…

Aussitôt adopté, ce projet fut mis

en exécution..."

Elie Cabrol, 1891, Le viaduc de l’Ady.

Quand Elie Cabrol, fils de François, l’Administrateur Directeur des Forges de Decazeville, écrit son ouvrage il ne donne en rien les clés du projet. Les raisons de construire la voie semblent faciles à cerner : ne plus dépendre des pouvoirs publics pour les transports de minerai, et faire des économies ; par contre la mise en place du projet n’est absolument pas le chemin facile trop rapidement suggéré par Elie. Adopté par le conseil de la Compagnie, il restait à le mettre en place, et ce ne fut pas malgré la stature du Directeur un projet sans soucis. Cette mise en exécution nécessitera une réflexion intéressante pour contourner les nécessités juridiques : créer non pas un chemin de fer, mais en premier lieu un chemin de charroi, et il y a plus qu’une nuance entre ces termes ! Il faudra ensuite traverser les propriétés. Il est d’usage de souligner que François Cabrol a pu acquérir sans difficultés les parcelles concernées. Est-ce la réalité ? François Cabrol n’avait, à priori, aucune obligation d’acheter les parcelles, la loi de 1810 lui permettant une occupation temporaire. De plus tous les propriétaires ne vont pas dans un enthousiasme collectif voir cette occupation très bénéfique pour eux. Il va y avoir des refus et des tentatives d’obtenir plus que ce que permettait la loi.

Janvier 1851

Le 10 janvier 1851, François Cabrol, en sa

qualité d’Administrateur Directeur de la Compagnie écrit au Préfet de

l’Aveyron. Il lui demande l’autorisation d’étudier

le tracé d’un chemin de fer de Riou Nègre au bas de la côte des

Hermets. Les motivations sont exposées. Ayant l’emploi

d’une grande quantité de minerai de Mondalazac, Cabrol évoque le prix du transport par roulage ordinaire, trop élevé.

C’est donc bien d’un chemin de fer qu’il s’agit :

la suite va montrer comment le Directeur négociera ce chemin.

L’occupation des terrains étant évidemment obligatoire pour ce projet,

la Compagnie offre de payer à dire d’experts le montant

des dommages d’étude. Dommages d'étude,

Très rapidement, le Préfet donne son autorisation à ce projet d’études, par un arrêté en date du 15 janvier 1851, soit cinq jours seulement après la demande.

L’année 1851 est celle de l’étude, et les archives consultées ne

gardent pas de souvenir autre de ce projet. Il

concerne donc une partie du tracé de Firmi à Marcillac, partie qui

démarre à Riou Nègre. Il faut d’ailleurs lire entre les lignes :

Riou Nègre, c’est exactement au bas de la côte, à l'est du village des

Hermets. Que faut-il exactement comprendre dans la phrase de

Cabrol ? Car de Riou Nègre au bas de la côte, il y a peu... Dans les

faits, le chemin ira de Riou Nègre à Marcillac, pour sa partie Est.

L’autre partie ira donc de Riou Nègre à Firmi. Nous n'avons pas trouvé

trace de ce tronçon dans les archives de la compagnie, textes ou plans.

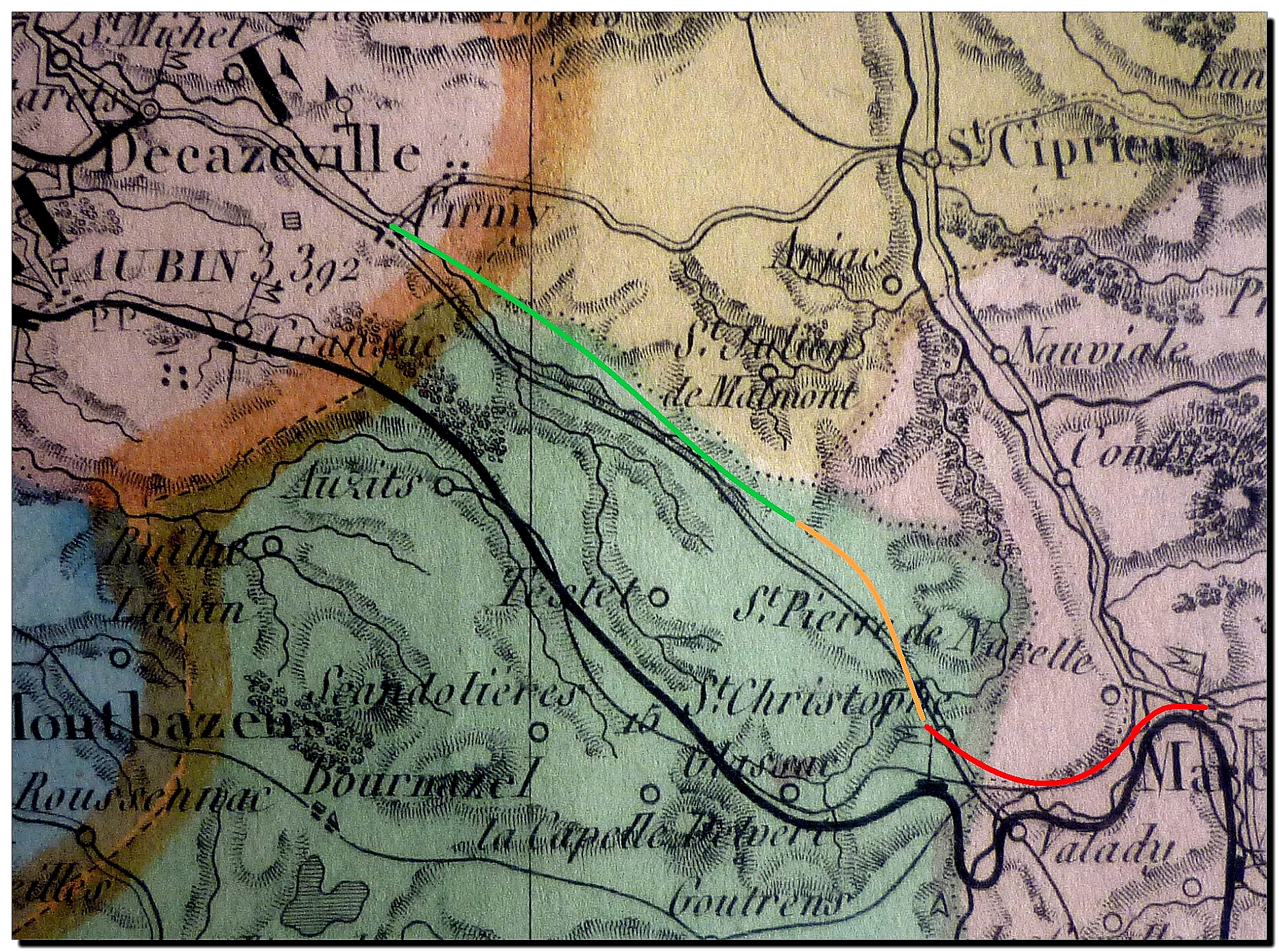

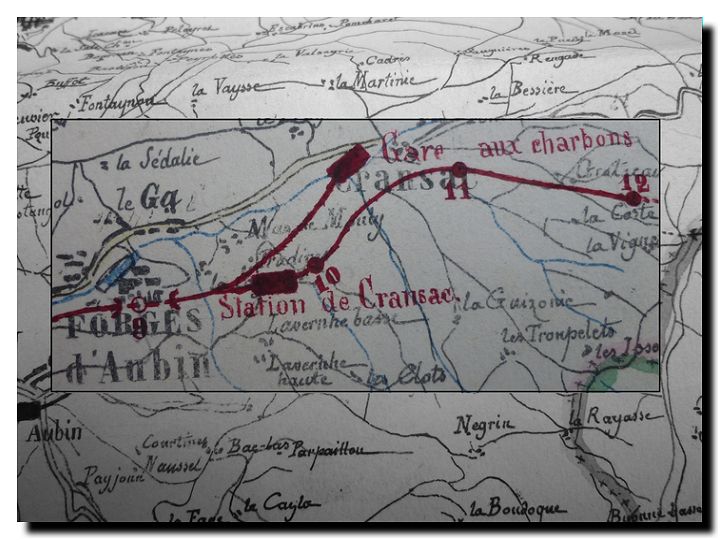

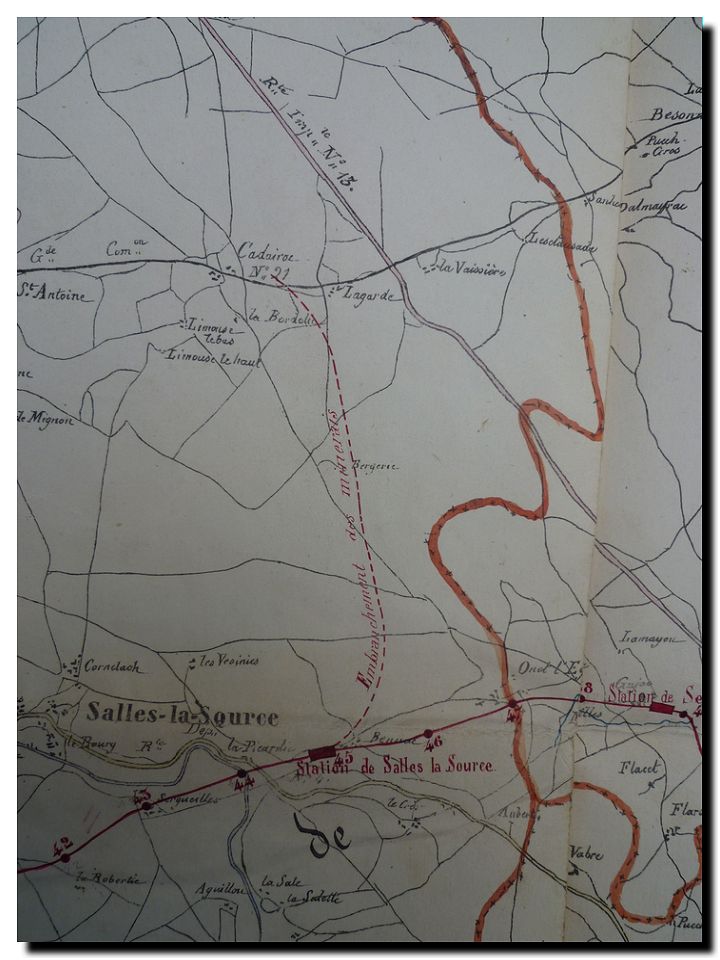

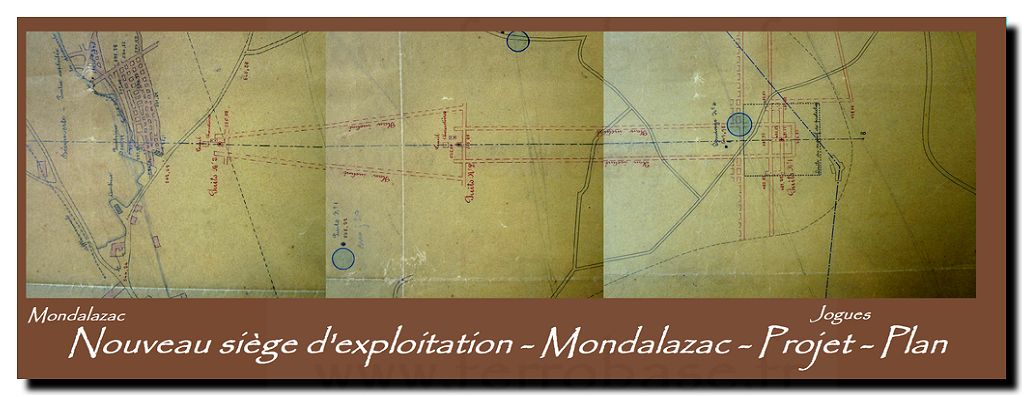

Notre plan de situation fait apparaître un tronçon vert, ici non

évoqué. Le tronçon beige démarre à Riou Nègre, se termine à la Brousse,

autre lieu évoqué dans les études. Le dernier tronçon rouge se termine

à Marcillac. Le chemin de charroi évoqué dans cette étude comprend donc

les deux tronçons beige et rouge.

L’année 1851 est celle de l’étude, et les archives consultées ne

gardent pas de souvenir autre de ce projet. Il

concerne donc une partie du tracé de Firmi à Marcillac, partie qui

démarre à Riou Nègre. Il faut d’ailleurs lire entre les lignes :

Riou Nègre, c’est exactement au bas de la côte, à l'est du village des

Hermets. Que faut-il exactement comprendre dans la phrase de

Cabrol ? Car de Riou Nègre au bas de la côte, il y a peu... Dans les

faits, le chemin ira de Riou Nègre à Marcillac, pour sa partie Est.

L’autre partie ira donc de Riou Nègre à Firmi. Nous n'avons pas trouvé

trace de ce tronçon dans les archives de la compagnie, textes ou plans.

Notre plan de situation fait apparaître un tronçon vert, ici non

évoqué. Le tronçon beige démarre à Riou Nègre, se termine à la Brousse,

autre lieu évoqué dans les études. Le dernier tronçon rouge se termine

à Marcillac. Le chemin de charroi évoqué dans cette étude comprend donc

les deux tronçons beige et rouge.

En passant...

L'écho

ci-dessus, paru dans L'Echo du Midi en janvier 1851 évoque le

projet de Cabrol et l'arrêté du préfet du 15 janvier. Le commentaire

précise un "en même temps"

bien insolite : en même temps que quoi ? Une interrogation qui laisse

une porte (entre)ouverte sur le projet de François Cabrol d'obtenir le

passage d'une voie vers Rodez sur ses terres minières ? Possible...

◄ Romain, agent-voyer en chef

...Il y aurait grand intérêt...à ce que l'encombrement des charrettes disparut...

Un appui administratif important avec cette lettre de Romain,

ADA, 38S1

2 juillet 1852

Le sous-directeur de Decazeville, de Clerck,

qui sera directeur plus tard, écrit en l’absence de Cabrol au préfet

pour présenter le projet de chemin. La Compagnie transporte

L’objet de la lettre est une demande au préfet afin qu’il déclare qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 80 de la loi du 21 avril 1810. Il y a urgence. (Voir cet article plus bas)

M. de Clerck précise évidemment qu’il offre l’indemnité et s’engage à acheter les parcelles si les propriétaires y consentent.

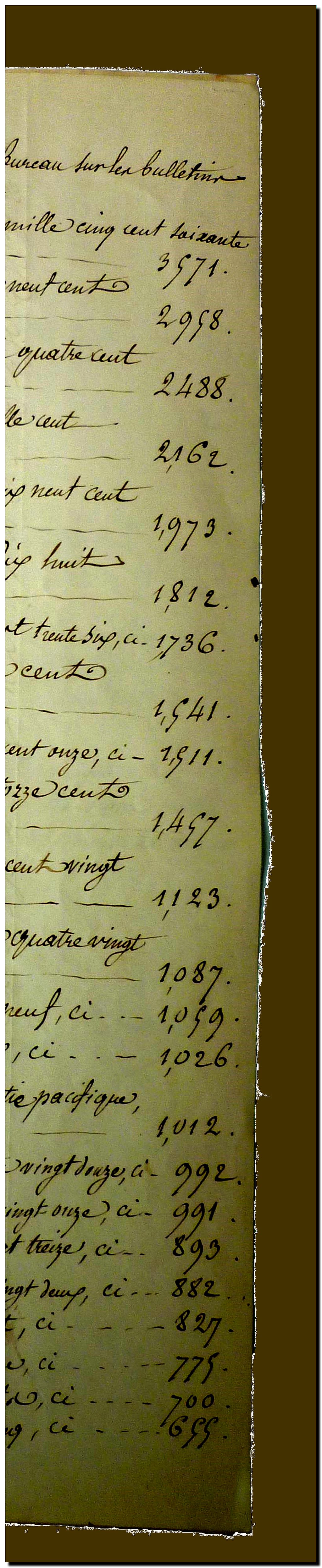

A cette lettre est joint un extrait des registres de la Compagnie pour attester les tonnages de minerai de Mondalazac transportés en ce début d’année 1852. Les chiffres suivants sont donnés en kilogrammes, et le second chiffre concerne le minerai de Lunel, du Kaymar, dont on sait par ailleurs qu’il fut effectivement un temps acheminé via Marcillac. L’état est daté du 22 juin 1852.

Janvier : 1 845 480 -- 312 170

février : 1 467 440 -- 40 330

mars : 2 868 080 – 445 230

avril : 3 923 870 – 713 060

mai : 4 722 420 – 1 021 040

Le total sur les cinq premiers mois s’établit à

En prenant l’exemple du mois de mai, 191 tonnes de minerai, une moyenne, parcourent les routes tous les jours. Sur la base de 3,5 tonnes par charrette, on peut donc en rencontrer près de 55 sur les chemins…

Un autre document, daté du 19 juin 1852, vient

appuyer les dires de Monsieur de Clerck. C’est une lettre de

l’agent-voyer en chef, M. Romain, l’auteur vers 1860 des cartes

départementales. Il certifie

que les chemins 1 et 21, de faible largeur supportent un roulage important non prévu. Il faudrait porter la

largeur de 4 à

Les travaux d’études de 1851 et de ce premier

semestre 1852 seront bénéfiques.

Août 1852

Le 9 août 1852, suite au projet présenté le mois précédent, l’Ingénieur en chef des Mines adresse au Préfet un projet d’arrêté permettant l’établissement d’un chemin de charroi. L’arrêté sera pris le 16 août. Ce projet lui avait été transmis le 9 juillet par l’ingénieur ordinaire. On note immédiatement la différence avec le souhait de l’étude de 1851 : il s’agit maintenant d’un chemin de charroi et non plus d’un chemin de fer. Comme tout texte de cette nature, un exposé des considérants précède le texte des articles. On souligne que les chemins 1, de Firmi à St Christophe, et 21 depuis Marcillac, sont insuffisants, un rapport de l’agent-voyer en chef venant appuyer le propos. La largeur des chemins et le montant trop faible des crédits d’entretien sont deux arguments cités. On sous entend donc qu’il n’est pas question d’augmenter les budgets. Les dits chemins sont déclarés souvent impraticables. Dans l’intérêt public, et au vu d’un certain nombre de textes législatifs, le chemin de charroi est donc autorisé par l’article 1 d’un arrêté en date du 16 août 1852. La Compagnie est invitée, article 2 à déposer dans le délai d’un mois un projet complet. L’article 3 précise les modalités de l’indemnité d’occupation, de gré à gré. Parmi les textes cités, il en est un essentiel, la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Ce texte fondamental fut le premier du genre à avoir une certaine cohérence. Son article 80 est ici d’une utilité incontestable pour Cabrol.

art

80. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets,

lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur

appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l’article

11 ; le tout à charge d’indemnités envers les propriétaires du

sol, et en les prévenant un mois d’avance.

L’article 11 pour sa part limite les permissions aux abords immédiats des habitations en exigeant au préalable dans ce cas l’autorisation des propriétaires.

Cet article 80, de bon sens,

permettait donc à un concessionnaire de pouvoir ouvrir des chemins

entre les différents sites de ses concessions. Ces chemins pouvaient

être situés hors concession. L’occupation des terrains qui ne peut donc

être refusée au concessionnaire pour une bonne exploitation de son

entreprise, est temporaire, c'est-à-dire... durera le temps de la

concession, à cette époque sans limite dans le temps...

Il est donc évident qu’au

lieu de demander la création d’un chemin de fer, procédure lourde, François Cabrol va s’appuyer sur cet article 80,

beaucoup plus intéressant : il est concessionnaire, n’a pas besoin

d’une longue procédure, l’autorisation préfectorale suffit, et il n’a

de plus aucune obligation d’acheter les parcelles occupées sur les

quelques

L’avis de l’ingénieur des Mines, six pages, en date du 29 juillet 1852, développe les arguments favorables du projet, en remarquant qu’en janvier 1852, 72 tonnes par jour ont pu être transportées, quantité très nettement insuffisante pour les usines. L’article 2 demande donc la fourniture sous un mois d’un projet complet, et des plans de détails qui devront être approuvés.

On ne peut que s'interroger sur la demande de F. Cabrol en janvier 1851, demande de créer une voie ferrée. Le Directeur connaissait parfaitement son droit. Se lancer dans un tel projet de voie ferrée allait sans doute mettre en oeuvre des dispositions juridiques lourdes. On souligne quelquefois qu'en l'absence de loi sur l'expropriation, François Cabrol avait usé de son autorité naturelle, comme de ses aptitudes en patois, pour négocier l'achat des parcelles. C'est faire preuve d'une certaine naïveté, et écrire une belle histoire : les textes législatifs sur l'expropriation existaient, loi de 1810, et surtout du 3 mai 1841. Le cadre juridique existe donc parfaitement. La procédure appelle l'action administrative et l'action judiciaire. Cette mixité procédurale ne devait pas satisfaire Cabrol. De plus, il semble que son projet échappe à la définition légale de petits travaux, pour émarger à la catégorie des grands travaux, par une longueur supérieure à la limite des 20 km. L'ensemble des procédures promettait une bataille longue : le capitaine choisit ainsi une autre tactique, le chemin de charroi, quitte à mettre des rails dessus...pour le transformer en chemin de fer !

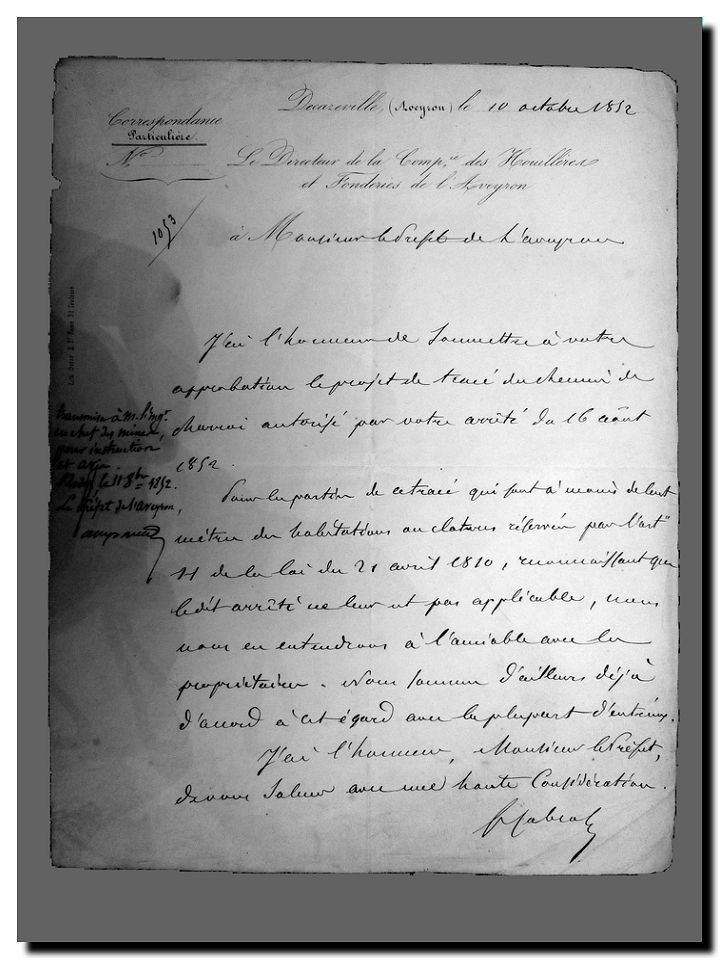

Ci-contre, lettre François Cabrol au Préfet, du 10 octobre 1852 : le projet de chemin de charroi est lancé...

Octobre 1852

Dans les délais, ou presque, Cabrol transmet donc le 10 octobre le projet du chemin de charroi. La seule remarque faite concerne le passage à moins de cent mètres des habitations. Ce passage n’est pas concerné par l’arrêté, et Cabrol précise au Préfet qu’il a demandé pour ces cas précis les autorisations voulues par l’article 11 de la loi de 1810 : nous nous entendrons à l’amiable. Nous sommes d’ailleurs déjà d’accord à cet égard avec la plupart d’entre eux. On note le prudent la plupart…, ce n'est donc pas l'unanimité.

Le Préfet transmet le dossier à l’ingénieur en chef des mines pour instruction et avis le 11 octobre 1852.

Novembre 1852

Le 14 novembre est donnée par arrêté une autorisation d’établir un chemin de charroi depuis le domaine de La Brousse à Marcillac, c'est-à-dire de Saint-Christophe à Marcillac. Il s’agit donc de la deuxième partie du chemin. Des modifications sont datées du 13 novembre, et donnent lieu à nouveau rapport.

4 décembre 1852

L’ingénieur en chef des mines adresse son rapport au préfet.

L’ingénieur ordinaire a rendu le sien le 14 novembre. On peut y lire,

au sujet de la Compagnie : pour construire le chemin de

fer elle a rencontré des difficultés et des oppositions de la part des

propriétaires ; c’est alors qu’elle s’est adressée à

l’administration ; mais comme cette dernière, d’après le texte de

la loi et les décisions du Conseil d’Etat ne peut autoriser que des

chemins de charroi et non des chemins de fer, la Compagnie a demandé à

construire un chemin de charroi du Riou Nègre à Marcillac.

Ainsi dit très simplement, on comprend donc parfaitement la genèse du projet : contourner les difficultés avec un chemin de charroi, ce qui va permettre de passer outre les oppositions.

Le rapport de présentation du projet d’arrêté

poursuit : depuis la Compagnie a pu s’arranger avec

les propriétaires depuis le Riou Nègre jusqu’au domaine de La Brousse

et par conséquent a établi un chemin de fer au lieu d’un chemin de

charroi, qu’est beaucoup moins économique…L’Administration ne peut

qu’applaudir à ce résultat…

Voilà, tout est dit ! Le chemin de charroi mène directement à la voie ferrée, avec les applaudissements de l’Administration ! François Cabrol devait être particulièrement satisfait de son projet...

Le rapport énonce ensuite un certain nombre de particularités

techniques, comme le soin du tracé d’éviter les zones de

vigne et les terrains de grande valeur.

Le rapport énonce ensuite un certain nombre de particularités

techniques, comme le soin du tracé d’éviter les zones de

vigne et les terrains de grande valeur.

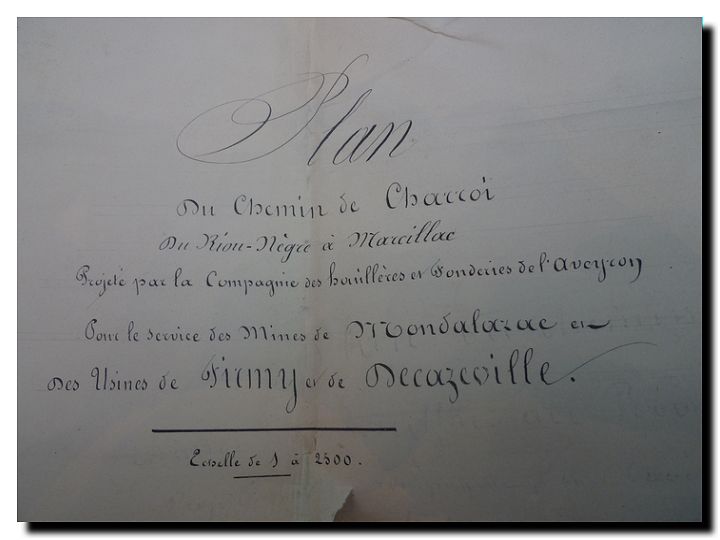

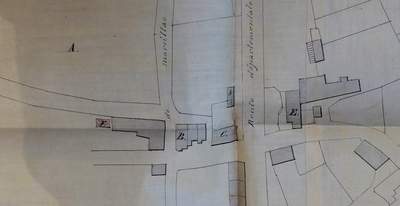

L'en tête du plan n'est pas aussi soigné que d'habitude....

Il y a ensuite sur ce tracé des passages plus délicats, qui concernent les traversées de route et chemins. La Compagnie (doit) s’entendre avec l’administration des agents voyers pour le passage sur les routes de grande communication n°1 et 21, avec celle des ponts et Chaussées pour traverser la route départementale n°4. Le chemin 1 est celui conduisant à Firmi, le 21 celui passant à Marcillac, la route 4 est celle qui passe à Marcillac. Le passage sera à niveau sur le chemin 1, à Saint-Christophe et avant le tunnel d'Hymes, par un viaduc, celui de l’Ady, pour le 21, et un pont, le pont Rouge pour la route 4. Mais le rapport ne précise pas ces détails.

Le 8 décembre 1852 l’arrêté du préfet est signé. Les visas évoquent l’arrêté du 16 août autorisant en principe le chemin de charroi, le projet et les plans fournis le 10 octobre et un modificatif du 13 novembre.

Considérant que le tracé du chemin

autorisé est convenablement choisi et qu’il remplit les conditions

nécessaires à un chemin de charroi….la construction du chemin est

autorisée du domaine de la Brousse à Marcillac (art 1).

C’est donc une première étape qui se termine fin 1852, première mais importante, permettant l’établissement du chemin de Firmi à Marcillac. Avec toutes ces autorisations administratives, Cabrol peut s’engager sur le terrain. On aura noté, pour conclure cette étape, la substitution de charroi à fer, mettant tout le monde d’accord, enfin Compagnie et Administration, à défaut des riverains, et l’extrême facilité qui est accordée pour la traversée des routes, une simple entente suffira. Il reste donc à parcourir le terrain, avec pelles et pioches…

Une interrogation ?

Ces pièces d’archives ne font aucune mention de la première partie du tracé, de Firmi à Riou Nègre ou au domaine de la Brousse près de Saint-Christophe. Ces parties semblent avoir été dissociées du projet que nous présentons. Est-ce pour contourner la limite légale des 20 km de voie ferrée ? Il est intéressant de noter que le projet global était assez incohérent, pour un observateur extérieur : mise en place d'un chemin à caractère privé car industriel, de charroi...pour éviter les nuisances...des charrois. Certains n'ont sans doute pas tout compris immédiatement. La première partie de ce chemin industriel était une voie ferrée, de Firmi à Riou Nègre. Il n'y a aucune espèce d'ambiguité, François Cabrol voulait un chemin de fer, et construisit un chemin de fer.

Avant d'évoquer quelques aspects particuliers, nous nous (re)reposons la question : la compagnie était-elle propriétaire de tout le terrain de son chemin ? La réponse ne figure pas exactement dans les documents consultés. En examinant attentivement le cadastre actuel, il est possible de suivre dans sa quasi totalité ce chemin industriel, ses parcelles étant de nos jours parfaitement identifiables. On peut conclure que l'achat était une généralité, car si l'occupation était du type temporaire, le cadastre aurait-il eu besoin -détail juridique à éclaircir- de faire figurer une parcelle distincte, en l'individualisant ? L'article 80 de la loi de 1810 n'apporte pas d'éléments sur ce point. Par contre, en cas d'achat, cette individualisation de la parcelle est évidemment faite.

La première étape était administrative, et on a compris que ce ne fut pas pour Cabrol une grande difficulté : l'administration centrale était acquise à sa cause, et l'administration locale devait pour sa part être très satisfaite de ne plus gérer les conflits de circulation de charrois sur les chemins locaux. La seconde étape, celle de la réalisation sera plus chaotique. Parmi les opposants, nous avons la trace de Monsieur Clerc, écrit quelquefois Clair, et ce dans les mêmes lettres…

Monsieur Clerc était propriétaire à Marcillac.

Et donc propriétaire de parcelles. La loi de 1810 et son article 80

permettent à la Compagnie de ne pas demander d’autorisation

d’occupation de parcelles. Par contre elle oblige le concessionnaire à

verser une indemnité annuelle pour cette occupation

temporaire, temporaire le temps que dure la concession…et à cette

époque les concessions sont…perpétuelles ! Dans le cas d’un

passage à moins de

1853

C’est donc un litige d’occupation de parcelle sans accord du propriétaire.

Cabrol avait fait une offre d’achat de 480 francs le 24 mai, refusée. Cette somme fut déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle était le double de la valeur estimée. Clerc évoque également des dégradations et des enclaves créées par ce chemin.

En novembre, le 15, le commissaire de police du canton de Marcillac s’adresse au Commissaire Départemental pour demander la conduite à tenir. Il vient d’être saisi d’une plainte de Clair : les ouvriers se sont emparés d’un terrain et l’avaient contraint d’en sortir. Il s’agit bien sûr des ouvriers de Decazeville ayant un peu brutalement occupé les lieux. Cette occupation avait eu lieu le 16 septembre, malgré donc le refus du propriétaire.

Le 21, Clerc ne conteste pas l’occupation, mais le montant de l’indemnité, une nuance.

Le 5 décembre 1853, le Préfet prend un arrêté pour nommer un expert, un ingénieur des mines, ce que refusait de faire Clerc. Cet expert devra avec le deuxième expert, M. Agar, maire de Marcillac, procéder à l’évaluation de l’indemnité. Un troisième expert était également prévu en cas de désaccord des deux nommés.

Le 21 décembre Clerc Jean-Antoine, cultivateur à Marcillac, s’adresse directement au ministre pour demander l’annulation des arrêtés du préfet. Ils sont entachés d’illégalité. C’est un père de famille, un homme sans fortune qui s’adresse à vous et qui ne peut assumer les frais ruineux d’un procès...

Le 31 décembre, le préfet écrit au

ministre. Il rédige un mémoire faisant le point de l’affaire. La

réclamation de Clerc concerne donc des arrêtés préfectoraux, qui sont

contestés, et dont la demande d’annulation est faite. Dans ses

arguments le préfet commence par reprendre les motivations du

projet : il existe un chemin de fer de Firmy à Riou

Nègre... Les chemins de grande communication 1 et 21 ne peuvent

supporter le passage de

On remarque au passage que

si le Préfet fait état de la voie

ferrée de Firmi au Riou Nègre, aucune pièce la concernant ne

figure dans le lot d'archives consulté...

1854

Le 5 janvier le procureur écrit au préfet. Le

litige commence donc à grossir pour arriver, étape supplémentaire,

devant le juge. Le procureur indique que Clerc a adressé

une plainte pour occupation sans que les formalités voulues par la loi

aient été préalablement remplies. Il ajoute que Clerc

a été menacé et injurié par Michel B…, chef d’atelier. Ces faits me

paraissent graves.

Avant d’intenter une action correctionnelle le procureur demande au préfet de lui adresser quelques renseignements sur la procédure suivie. Le procureur souligne donc la gravité des faits, ce qui semble démontrer la marche en avant un peu expéditive des gens de Decazeville.

Deux jours plus tard, le préfet fait part de sa

réponse. Il conclut : j’ai ouï dire que les experts

avaient procédé à l’accomplissement de leur mandat, mais j’ignore le

chiffre de l’indemnité qui a pu être fixé.

Nous n’entendrons plus parler de ce litige par la suite. On peut penser qu'un accord avait été trouvé, mais nous n'en connaissons pas, comme le préfet, les conditions.

Cette année là, 1854, l’occupation des parcelles sera effective, les travaux d’aqueduc sur la parcelle Clerc faits, ainsi que tous les terrassements. Les arbres sont coupés. Le passage en force des ouvriers de Decazeville est donc terminé. Cette seconde étape est donc celle de l’établissement de la voie.

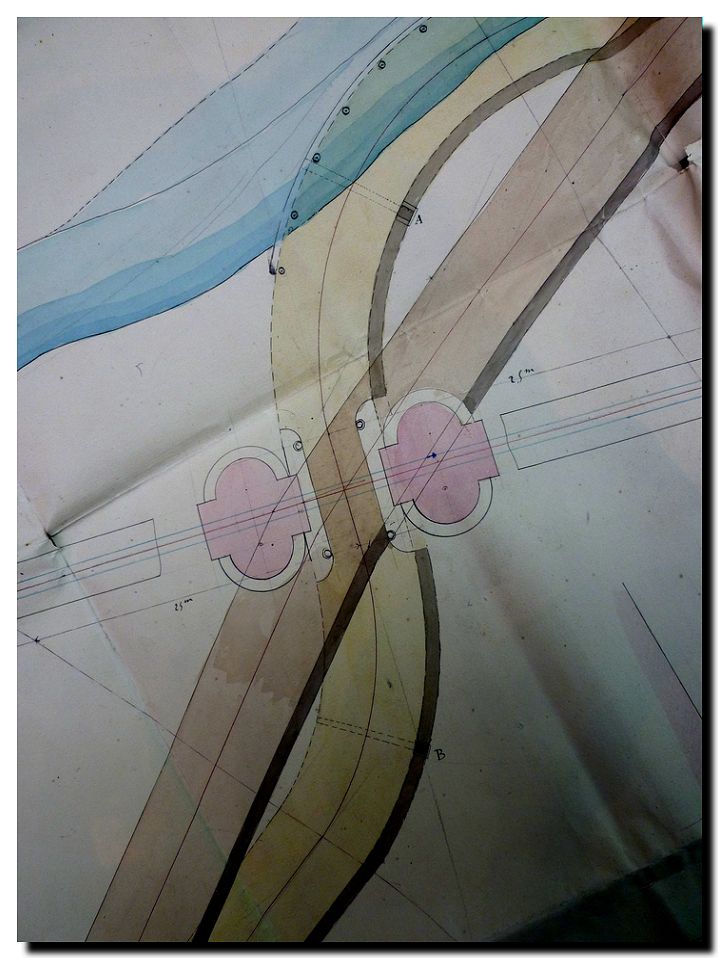

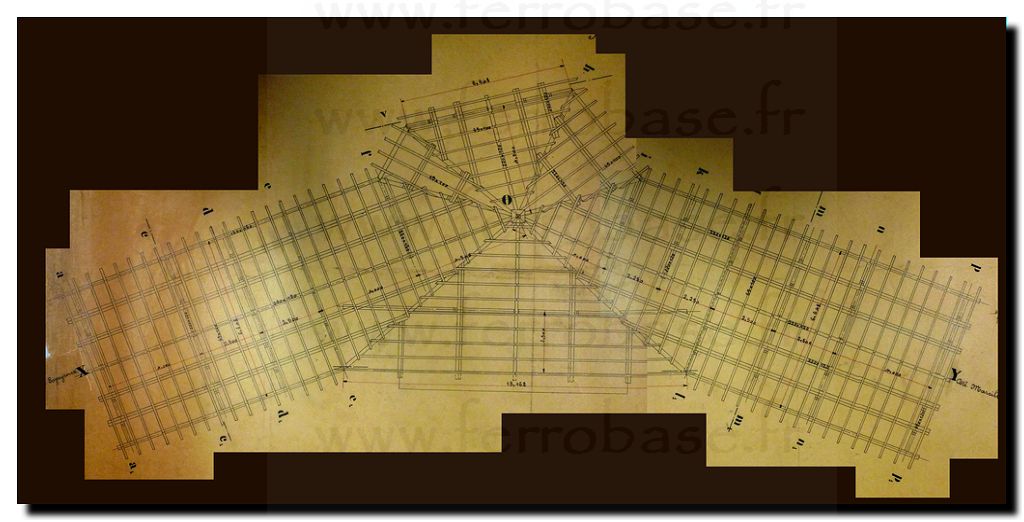

Le plan général de cette partie du tracé, du domaine de la Brousse à Marcillac montre le passage de la route à Saint-Christophe. Le passage est à niveau et ne pose pas de difficultés particulières : en observant ce détail du plan, on constate en effet qu’il n’y a aucune habitation qui pourrait être en cause à cette date…Le village ne se développera sur ce versant que beaucoup plus tard, en enserrant la voie. Celle-ci fut même un temps en place au carrefour même dans la chaussée routière. Le domaine de La Brousse se situe à proximité et à l'ouest de Saint-Christophe.

Que reste-t-il à réaliser avant que le minerai puisse enfin suivre cette Route du Fer, de Marcillac à Firmy ? Les ouvrages, ceux de l’Ady et le pont Rouge de Marcillac, et sans doute quelques tunnels. Le tout sera achevé en 1856.

Avant de tourner cette page, quelques mots sur la situation près d'un siècle plus tard. Après 1920, Commentry, Fourchambault et Decazeville n'aura plus besoin de cette voie, puisque le minerai du causse sera définitivement exclu des usines, au profit en partie mais pas seulement du minerai lorrain, à nouveau disponible. Non utilisés, ouvrages et voie vont connaître le sort habituel en cette circonstance, inutile de préciser. Les parties de voie qui avaient fait l'objet d'un achat sont alors revendues, tout comme le viaduc de l'Ady. Des particuliers saisissent cette opportunité. Des collectivités également, comme la commune de Valady par exemple. L'achat dans ce cas précis fut même déclaré d'utilité publique en septembre 1944. Une souscription fut mise en place pour soulager les finances communales. Il est enfin intéressant de noter que la compagnie avait mis une clause particulière dans les actes de vente. Ainsi, les parties vendues à Monsieur.... et Monsieur .... doivent être laissées à l'état de voie publique. Telle est la mention portée dans l'acte notarié. Une autre version similaire se rencontre : les immeubles vendus sont destinés à constituer une voie publique ouverte à la circulation générale (in acte notarié 1945)...

Propos…sur le

viaduc de l’Ady, dit pont Malakoff, modifications de tracé routier

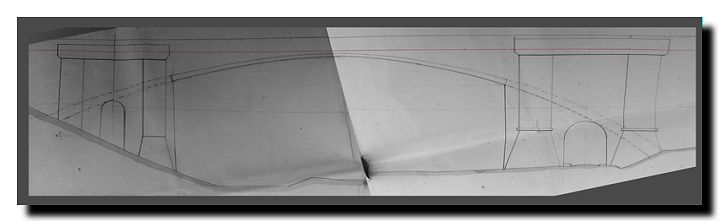

Plan de la modification routière : création du S de la route, permettant un passage plus convenable. Ce S sera un siècle plus tard l'une des raisons avancées pour la destruction du viaduc...Ce plan nous permet aussi de vérifier que dès le début François Cabrol avait prévu ici des tours cylindriques, une coquetterie dirait son fils Elie.

8 août 1854

M. Romain, agent-voyer en chef fait part au

préfet d’une demande de Decazeville concernant le passage de l’Ady et

du chemin de communication. A cet endroit la voie minière traverse en

biais vallée et route. Il n’y avait pas d’autre

possibilité : créer un passage perpendiculaire à la route et au

ruisseau auraient nécessité des courbes de la voie ferrée trop

importantes, au vu de l’étroitesse de la vallée. Cabrol propose alors

d’exécuter à ses frais une modification du tracé de la route pour la

faire passer perpendiculairement à l’axe de sa voie sous la culée. La

demande est évidemment une mesure de bon sens qui s’impose. Mais cela

va nécessiter de modifier le tracé de la route en créant un S avec

courbes serrées de la route. Romain propose donc des rayons minimaux de

Le plan de cette modification, réalisé et proposé par la Compagnie de Decazeville, est approuvé le 16 septembre 1854. En surcharge sur ce plan, et dessinée au crayon alors que le plan est joliment à l’encre et aquarellé, une élévation, celle du viaduc de l’Ady. Sa présence est assez curieuse sur ce plan, et pourrait ne pas être du tout liée au projet de déviation…Ou l'administration a-t-elle demandé une élevation de l'ouvrage, d'où ce dessin un peu à la va vite ?

Son intérêt réside bien sûr dans le dessin de l’ouvrage. Y figurent presque toutes les options qui seront retenues pour sa construction. Le dessin fait bien apparaître l’arc métallique et ses deux courbes différentes, formant une poutre à inertie variable. Le report des efforts de part et d’autre sur les arcs en pierre est bien prévu. Pour cacher ces arcs,en pointillés, les constructions sont très massives. Rien ne laisse deviner la multitude d’ornementations qui sera réalisée : mâchicoulis, meurtrières, … Le dessin des passages sous culée montre une différence de traitement : le passage de la route rive gauche, à droite du dessin, se fait avec la largeur de six mètres prescrite, alors que le passage rive droite est plus étroit. Rien ne passe d’ailleurs ici ! Autre détail : le passage rive droite, à gauche donc du dessin, est plein cintre, alors qu’il sera réalisé avec des arcs brisés, une complication très (trop ?) gratuite…Les tours de chaque pile sont en place, mais le dessin ne permet pas d’imaginer les unes cylindriques, rive gauche, les autres prismatiques sur la pile rive droite. Seul le plan les montre cylindriques, pour celles de la culée rive gauche. Ce plan est réalisé sur un carton fort et parfaitement conservé. Le dessin du projet de déviation est à l'encre et aquarellé, celui de l'élévation du viaduc est au crayon et semble avoir été porté après coup...Est-il de la main de Cabrol, est-ce une première esquisse, dessinée sur ce plan, et demandée par l'administration ?

Propos…sur

Marcillac,

modification de tracé

L’année 1854 connaîtra également une

modification importante du tracé. En mars ou avril, la Compagnie va

demander une modification pour pouvoir prolonger d’environ

un kilomètre la voie. Cela doit permettre d’éviter les

encombrements et permettre le stationnement de voitures en dehors de

tout chemin public. La demande sera

acceptée et nous vaudra donc l’existence du dernier tunnel de la ligne,

sur

charrettes, chars, dépôts de minerai, animaux…Des observations et plaintes furent émises. Sagement donc, la Compagnie propose et obtient cette modification. Cela vaut aujourd’hui à deux propriétaires au moins la possession d’entrée de tunnels et un usage privatif valorisant !

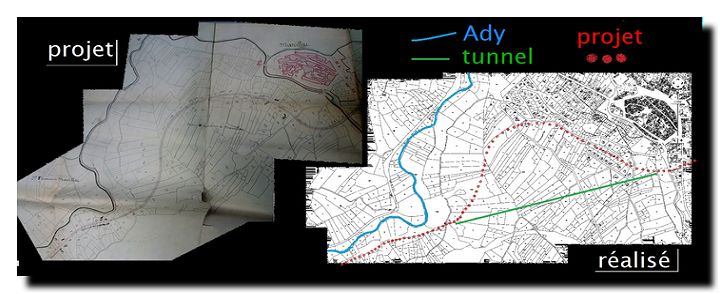

Cette modification ne sera

pas la seule. Le plan approuvé par l’arrêté préfectoral montre depuis

le viaduc de l’Ady, un tracé suivant la vallée rive droite et par une

large boucle un retour vers Marcillac et le pont Rouge. Ce tracé,

souligné par nous en rouge, ne sera pas réalisé, puisqu’un tunnel, de

près d’un kilomètre va traverser la colline et permettre un tracé

pratiquement linéaire entre l’Ady et Marcillac. L’économie de longueur

est réelle :

Propos…sur le

Pont Rouge, plainte

Monsieur

Clerc ne fut pas le seul à se plaindre. La construction du pont Rouge,

sous la direction écrit Elie Cabrol de Scudier, (Escudié ?), qui avait dirigé avec succès celle du viaduc de

l’Ady, nécessite l’emploi de chaux, pour des travaux indispensables à

terminer avant novembre 1855. Cabrol ira chercher cette chaux du côté

de Saint-Cyprien. Seulement il fallait aussi la fabriquer, et sans

aucune demande administrative, déclaration ou autre, la compagnie

mettra en place pour cela deux fours à chaux dans le village de

Saint-Cyprien même. Le problème se pose rapidement : ils sont très

proches, moins de dix mètres ( ! )  d’habitations : fumée et

odeur, insalubre et incommode, vont dire les plaignants.

L’ingénieur des mines, saisi, ne peut que constater que ces deux

fours n’ont jamais été autorisés et sont trop proches des habitations.

Il y a donc lieu de les démolir ou de les éteindre définitivement.

Pour se justifier, le 13 octobre, Cabrol invoque la nécessité. Les fours sont donc tolérés jusqu’à fin novembre.

d’habitations : fumée et

odeur, insalubre et incommode, vont dire les plaignants.

L’ingénieur des mines, saisi, ne peut que constater que ces deux

fours n’ont jamais été autorisés et sont trop proches des habitations.

Il y a donc lieu de les démolir ou de les éteindre définitivement.

Pour se justifier, le 13 octobre, Cabrol invoque la nécessité. Les fours sont donc tolérés jusqu’à fin novembre.

▲ vraiment proches ! repère F (ADA, 38S1)

Elie Cabrol évoque la fin des travaux avec des fêtes et manifestations diverses. Les débuts d’utilisation se feront donc en 1856.

Propos…sur un

tunnel instable

Quelques années plus tard, en 1862, nous allons encore rencontrer un conflit et quelques difficultés qui auraient bien pu être tragiques. Monsieur Pers est au centre du problème. Monsieur Pers n’est pas un inconnu pour nous. Nous l’avons rencontré il y a quelques années, lorsque il entra en conflit avec Cabrol sur une non observation de contrat. Monsieur Pers est entrepreneur de transport, roulier disait-on à cette époque. Son contrat avec Decazeville lui assurait un tonnage de minerai pour son activité. La Compagnie, pour des raisons diverses, transportait elle-même une partie de ce minerai, privant ainsi M. Pers de revenus. Le conflit, nous l’avons évoqué ailleurs, va se terminer devant le tribunal.

Le 7 avril 1862, le commissaire de police de Marcillac fait état d’une plainte : M. Pers, entrepreneur des transports de minerai résidant à Marcillac se plaint très haut du mauvais état du tunnel de Marcillac…Des blocs de pierres sont tombés sur des chevaux plusieurs fois… Le commissaire s’adresse donc au préfet. Pers dépose une plainte auprès du service de l’ingénieur des mines. Le 28 avril l’ingénieur des mines adresse à son supérieur un rapport dans lequel il évoque une inspection par le garde-mine d’Aubin, chargé des problèmes de sécurité : le tunnel ne présente pas toute la solidité désirable. La visite faite par celui-ci de 9h à 11h du matin, montre un tunnel muraillé en certains points, boisé en d’autres, et généralement nu… Sur ces parties nues, sur trois points différents, le ciel ne présente pas la solidité désirable. Monsieur Rouquayrol, ingénieur et présent à cette visite, a aussitôt donné ordre que les parties soient boisées dans le plus bref délai. Evidemment si le tunnel était l’objet d’instabilités de son ciel en 1862, il ne peut qu’en être le cas un siècle et demi plus tard…surtout pour des parties boisées.

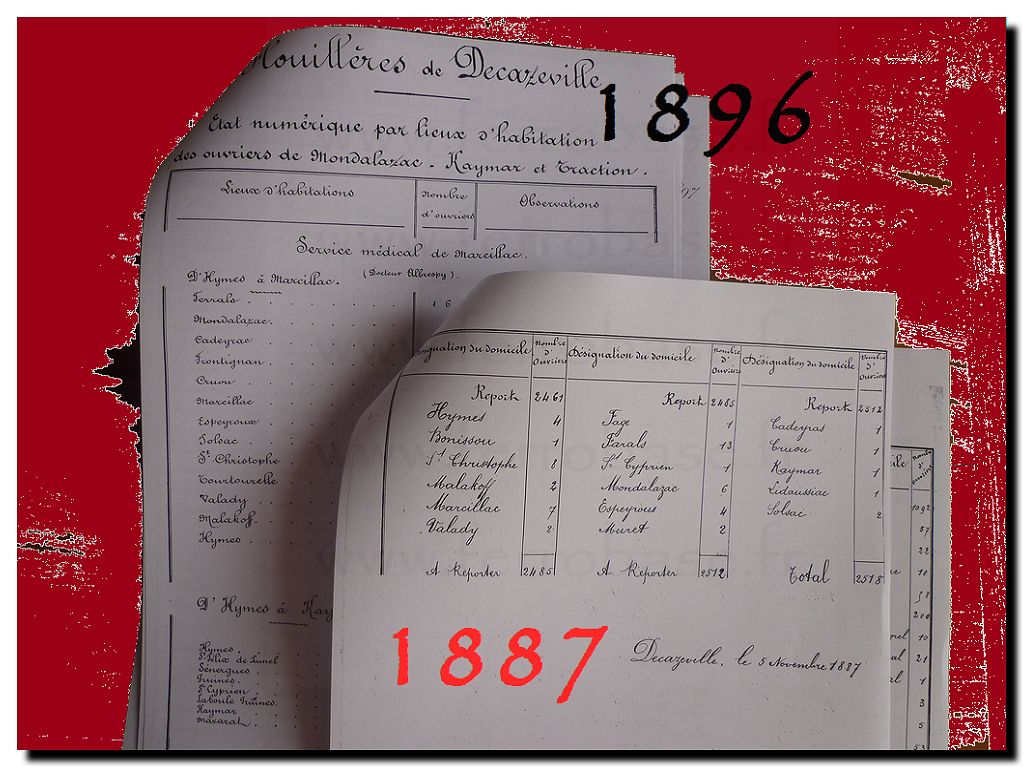

Les concessions, conflit sur le causse, et autres concessions.

La présence des

deux concessions du causse, celle de Solsac et Mondalazac appartenant à

Decazeville, et celle de Muret propriété d’Aubin, va donner lieu, on le

sait, à de multiples conflits et péripéties diverses.

Un de ces litiges, le plus fameux, concerne l’initiative des gens d’Aubin d’exploiter à ciel ouvert une minière leur appartenant mais située dans le périmètre du concurrent. Cette situation juridique inédite a donné lieu à un retentissant dossier minier évoqué dans d’autres pages du site. Nous rappelons simplement que le Conseil d’Etat va annuler le 10 août 1850 la décision du ministre en date du 31 août 1848 qui confirmait la décision du préfet de l’Aveyron du 10 novembre 1846. C’est cette première décision autorisant Aubin à extraire le minerai qui avait très logiquement déclenché les hostilités entre les deux Compagnies. Les archives de Decazeville conservent la trace du mémoire de François Cabrol adressé au ministre le 6 janvier 1848 : 50 pages ! Donc difficile à résumer ici…Mais cette simple information montre assez l’importance que ce problème avait pour les deux Compagnies et aussi pour l’administration et les spécialistes du droit minier. Cette exploitation à ciel ouvert près du village des Espeyroux deviendra ainsi très célèbre.

Quelques jours après ce 10 août 1850, un nouveau litige, quelque peu cocasse sur ses motivations va naître. En effet dix jours après l’arrêt du Conseil d’Etat, la compagnie d’Aubin demande très officiellement le 21 août 1850 au préfet d’intervenir pour que la compagnie concurrente lui livre 1000 tonnes de minerai par mois de sa concession de Mondalazac. Cette demande peut évidemment à première vue sembler incongrue. Elle l'est, au vu des relations entre Compagnies. Pourtant elle a une base juridique. La loi de 1810 sur les mines permet à un concessionnaire de demander à un concessionnaire voisin de lui livrer du minerai si ses propres possibilités d’exploitation sont compromises, pour permettre une continuation d’exploitation d’usines. C’était le cas d’espèce avancé pour motiver la demande, qui sera acceptée le 8 mars 1851 par le préfet...six mois plus tard. Nous l'avons connu beaucoup plus réactif ! Il écrira que Decazeville …doit livrer provisoirement à la compagnie Riant…1000 tonnes de minerai par mois. Le préfet s’appuie ainsi sur l’article 49 de la loi du 21 avril 1810. Aubin soulignait dans sa demande un besoin urgent de minerai et les possibilités de livraison par son concurrent et voisin.

On se doute bien de la rapidité très lente de Decazeville à réagir ! Le 27 mars 1851, Riant demande au préfet une intervention pour appliquer cette décision. Ce courrier nous apprend d’ailleurs que l’exploitation de Cadayrac est noyée.

Deux jours auparavant, le 25 mars 1851 François Cabrol réagit et s’adresse au ministre des travaux publics compétent en la matière. Son mémoire de quatre pages explique qu’Aubin n’a pas besoin de minerai. Il fait part de l’existence d’un acte extra-judicaire où l’on trouve que la compagnie d’Aubin offre de délivrer en nature à la compagnie de Decazeville dans le délai moral qui sera arbitré par le tribunal la quantité de douze mille sept cents cinquante neuf tonnes de minerai... C’est, écrit Cabrol, 12 fois ce qu’elle nous demande !

Le 14 juillet 1851 le ministre donne suite en écrivant au préfet qu’Aubin a offert de fournir à Decazeville 12759 tonnes de minerai et n’a donc pas besoin de celui de Mondalazac. L’autorisation donnée cessera le 14 novembre 1851, Aubin ayant alors d’autres sources d’approvisionnement sur le causse. Fin de l’épisode !

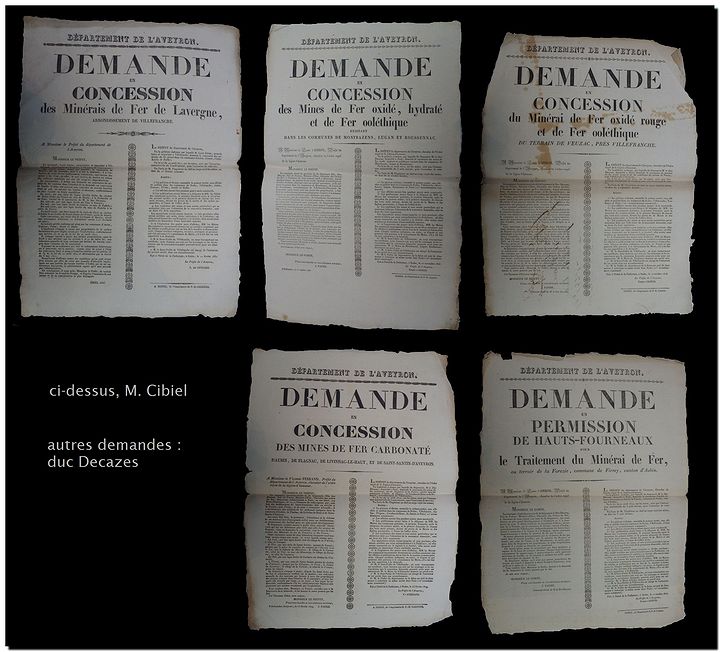

Concession de Lavergne, et autres d'Aubin. Les affiches de concession

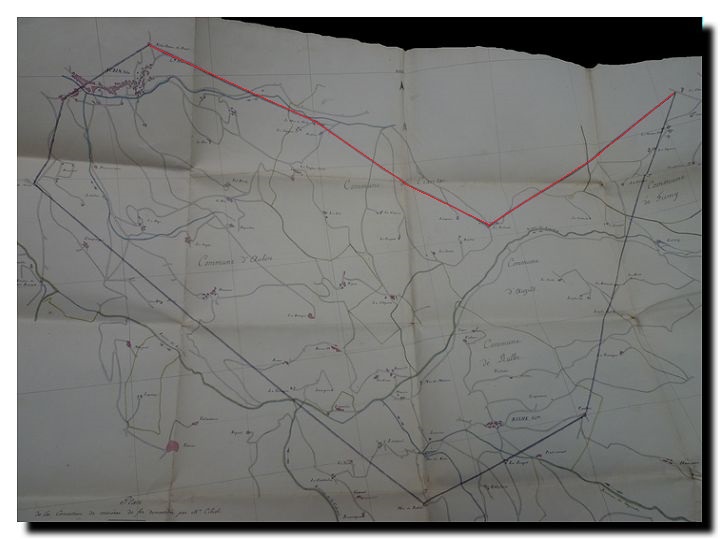

détail : concessions à Aubin et Decazeville. Le trait marque les limites de la concession de fer (à Aubin) de Lavergne, ordonnance du 5 février 1831, attribuée à Cibiel. D'une surface importante de 15 km2, 13 ha, 26 ares, elle ne doit pas être confondue avec la concession de houille du même Cibiel, dans les mêmes lieux, qui passe quelques mois plus tard dans les mains de Joseph Decazes. Les limites supérieures, en rouge, formant un V, touchent aux concessions du frère, le duc...

5 février 1831

Nous avons déjà développé comment Joseph Decazes, vicomte et frère du duc, était entré en possession de la concession des mines de houille de Lavergne, achetée à M. Louis Cibiel, qui semble bien avoir joué un rôle de prête-nom dans cette affaire. Cette concession attribuée le 28 février 1831 ne fut pas l’objet d’une exploitation très intense…Et, garant de l’intérêt public, la Direction Générale des Mines va alerter le Préfet de l’Aveyron sur cette non-exploitation, avec le risque pour le concessionnaire de tout perdre. Officiellement, Joseph Decazes n’apparaît pas, l’achat étant de nature privé. Seul M. Cibiel est montré du doigt.

La concession de fer, dite

de Lavergne et Marion, est attribuée le 5 février 1831. Cette

concession ne doit pas être confondue avec la précédente, du 28

février, de houille. Le plan de la concession de fer signé par Cibiel,

montre une étendue, considérable, de 15

km2,

M. Cibiel était également impliqué par d’autres concessions, fer et houille, certaines dans le même périmètre géographique, ce qui ne simplifie pas l’analyse… En décembre 1832, le 28, il précise au sous-préfet de Villefranche que la concession de fer de Lavergne doit aller avec celle de houille de Firmi et Lassale. On peut au passage se demander pourquoi elle ne va donc pas avec celle de houille de Lavergne ???

Le 1er août 1833, la Direction demande donc au Préfet où en est M. Cibiel sur la concession de Lavergne. Le 24 août le Préfet répond que M. Cibiel fait ouvrir dans la concession houillère de Lavergne des travaux encore forts insignifiants. Un an plus tard, le 15 juin 1834, il est précisé au Préfet que M. Cibiel, concessionnaire des mines de fer carbonaté de Lavergne n’a fait que des travaux insignifiants. Un rapport est demandé. Houille et fer ne semblent pas avoir été essentiels pour M. Cibiel...

Ces informations semblent bien être en accord avec le propos du comte de Seraincourt, qui dira en 1848 exactement la même chose sur ce non investissement, en s’opposant à Joseph Decazes.

Aubin…à Lunel

Les intérêts et la présence d’Aubin sont bien connus à Cadayrac.

Beaucoup moins un peu plus loin, à Lunel. Le 20 avril 1855, la

compagnie d’Aubin avait demandé une concession de minerai de fer à

Lunel, sur une étendue de 4 km2

Les intérêts et la présence d’Aubin sont bien connus à Cadayrac.

Beaucoup moins un peu plus loin, à Lunel. Le 20 avril 1855, la

compagnie d’Aubin avait demandé une concession de minerai de fer à

Lunel, sur une étendue de 4 km2

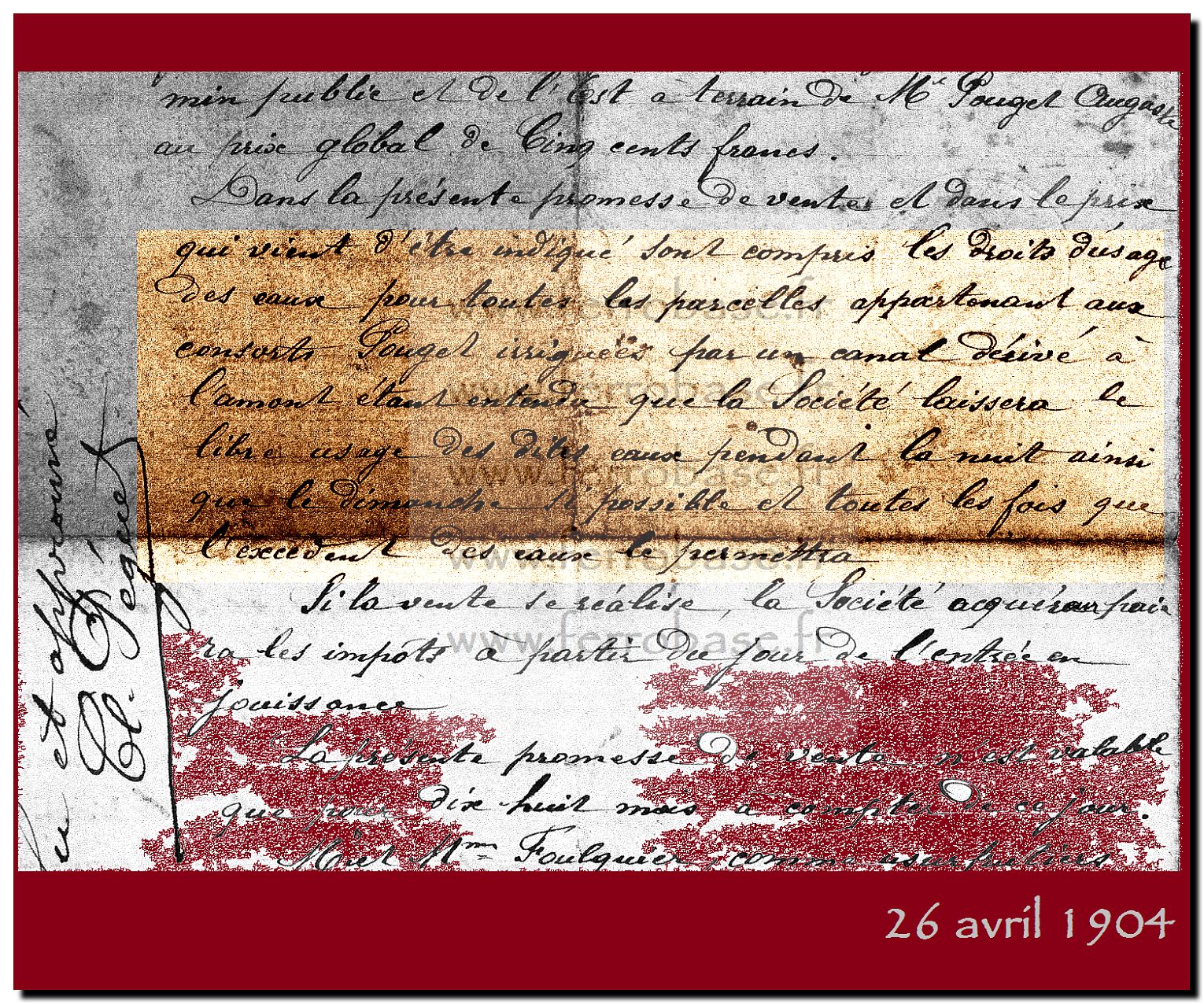

Les affiches…publicité légale

Leur format est imposant, de l’ordre de

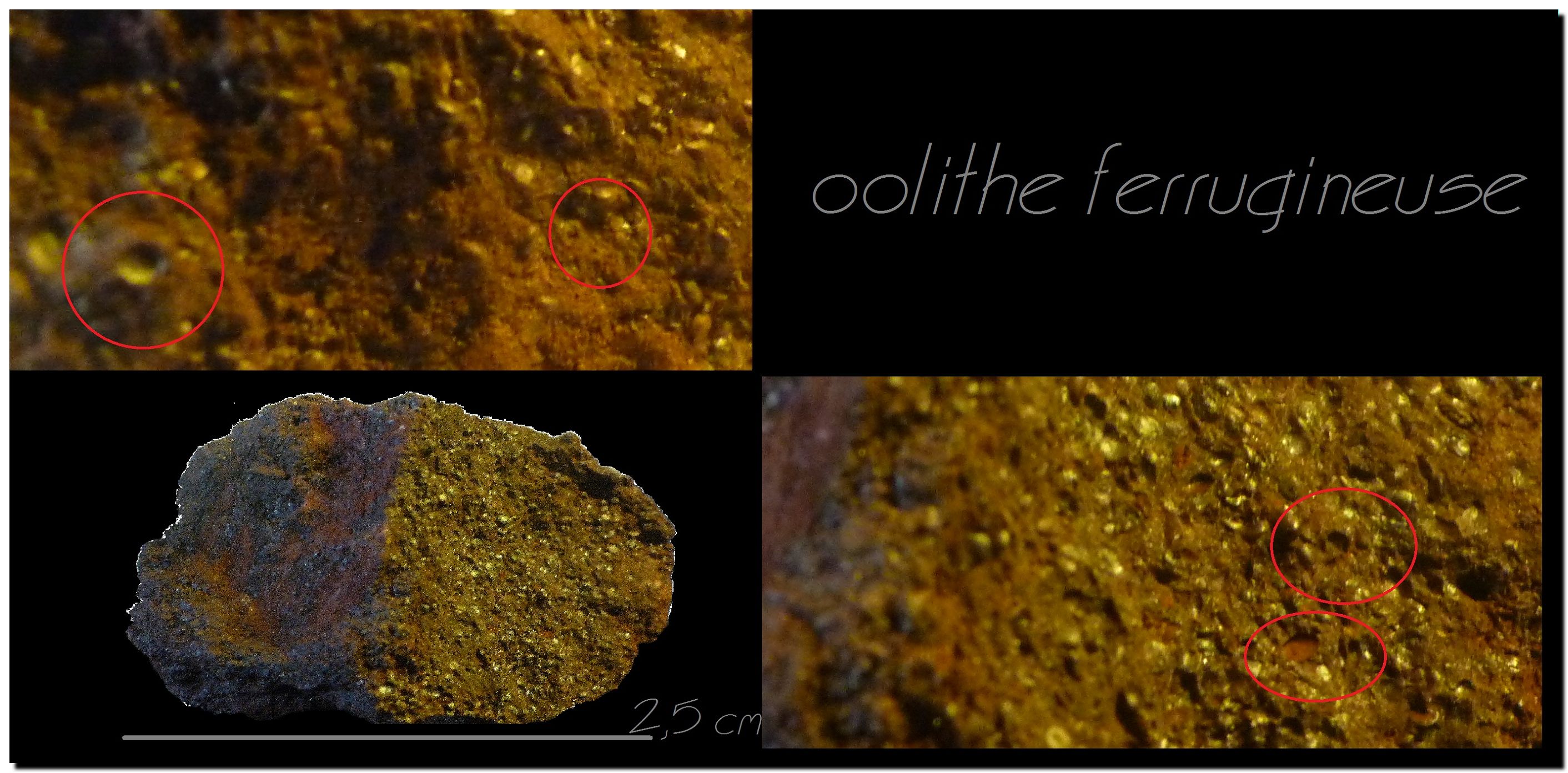

Le fer est quelquefois oxidé ou ooléthique...Nous conservons pour ce chapitre, comme pour d'autres, les orthographes d'origine.

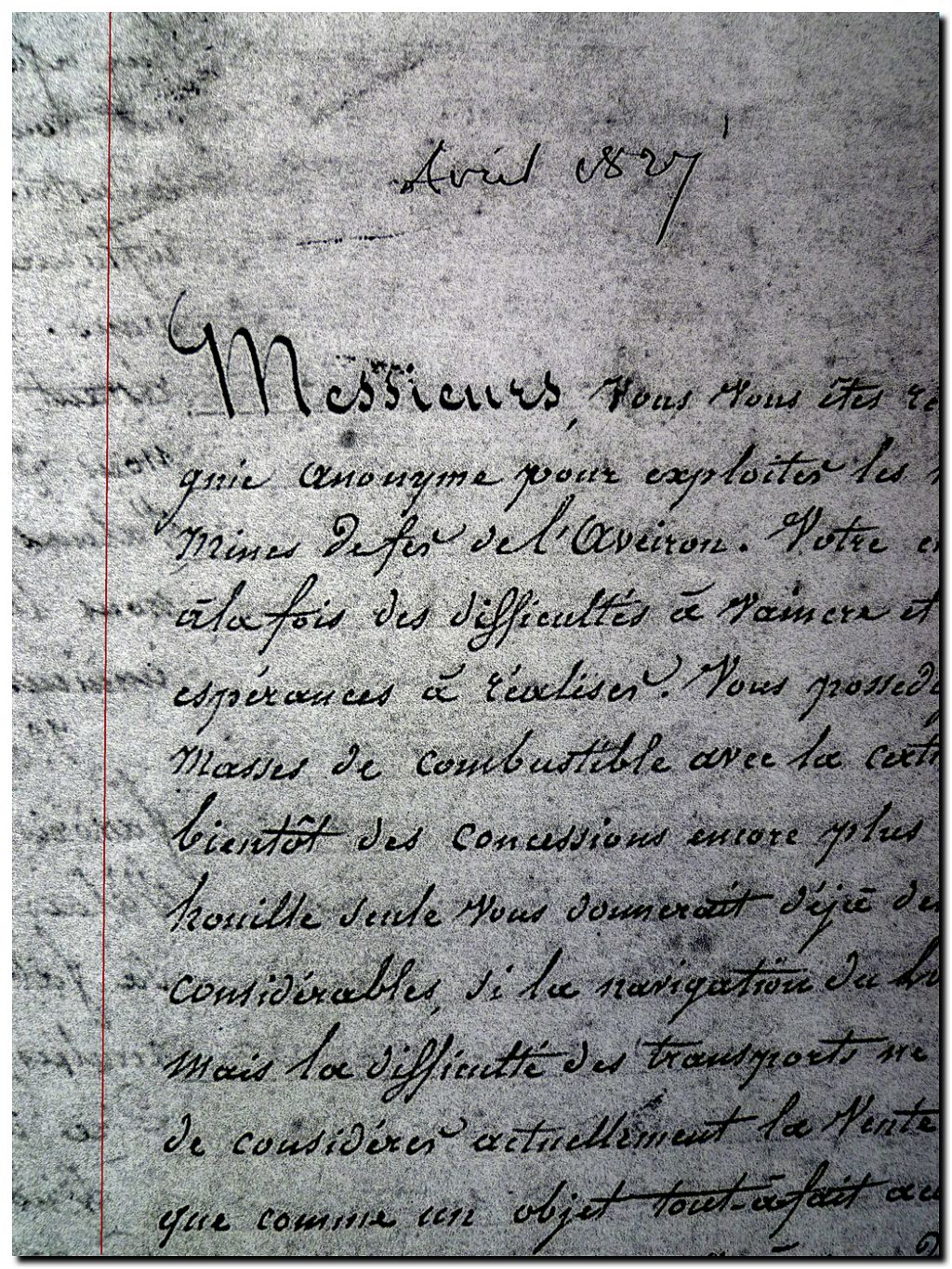

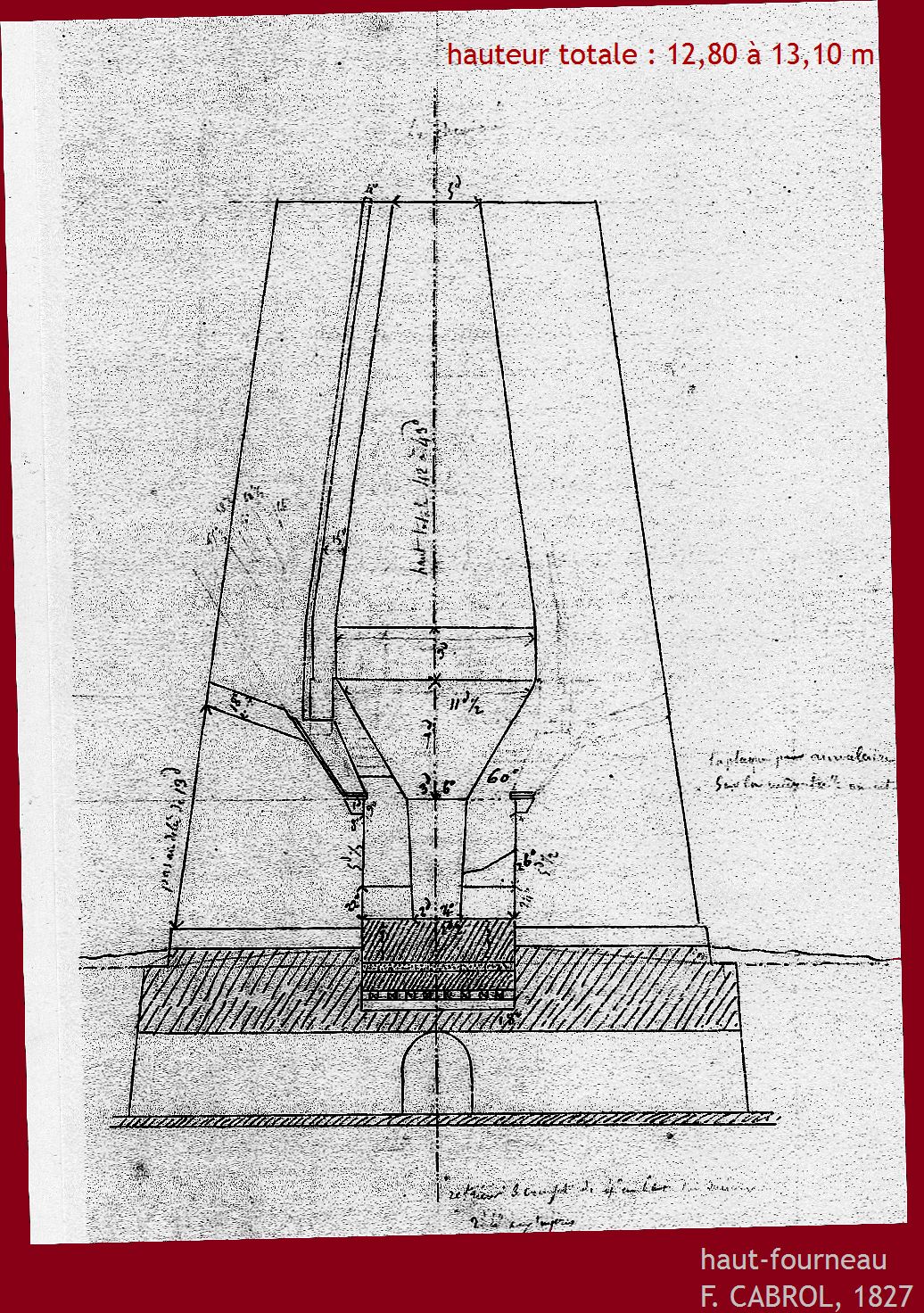

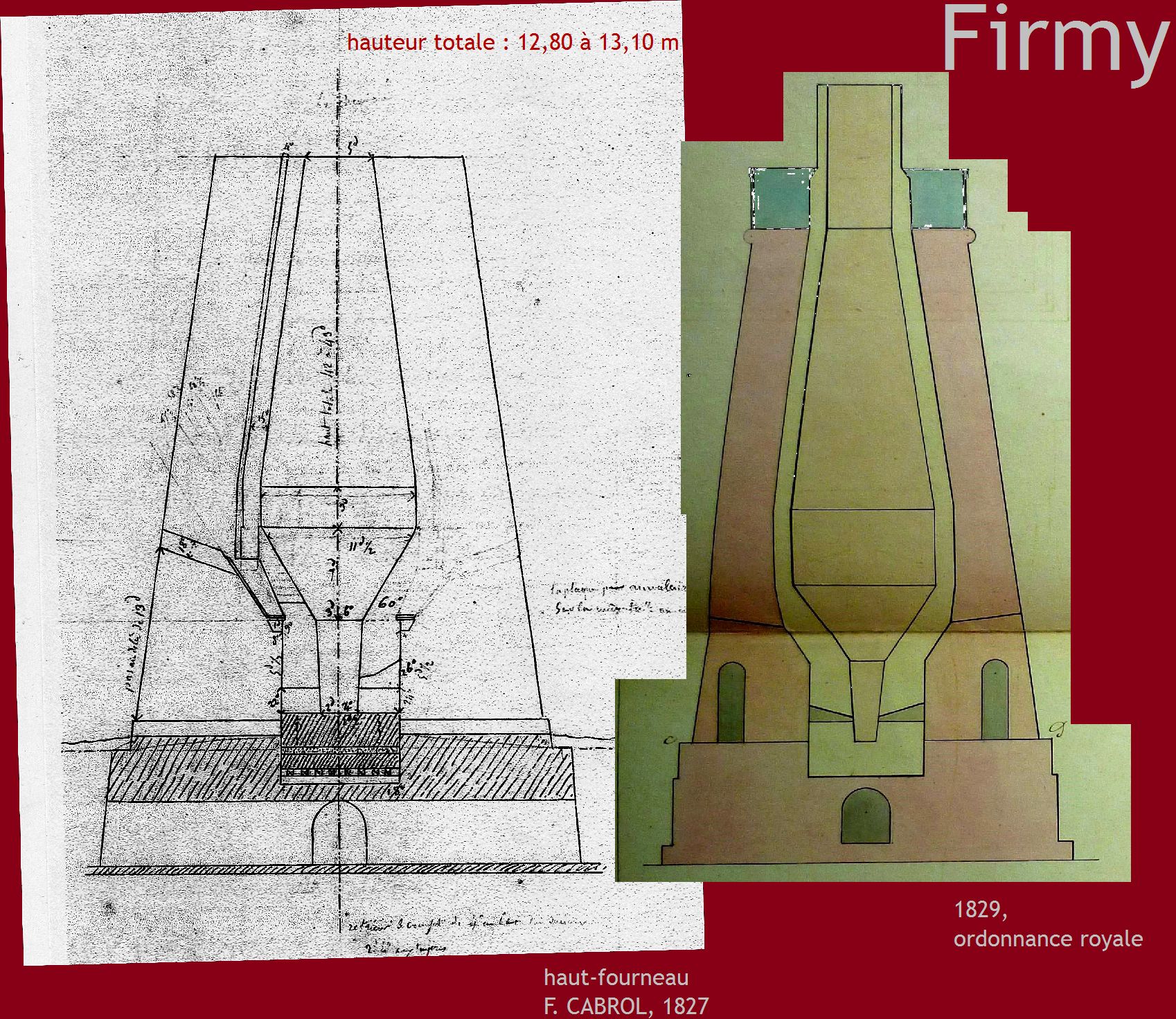

Permission de hauts-fourneaux, 10 octobre 1826.

Il s’agit de la demande faite par le fondé de pouvoir du duc Decazes, M. Faure, d’établir à la Forézie, commune de Firmi, quatre nouveaux hauts fourneaux en complément des deux à construire à la Buègne et à la Vaysse, destinés à fondre le minerai de fer par le coak. La demande est adressée au Comte d’Arros, Préfet.

Concession des mines de fer oxidé rouge et de fer ooléthique, Veuzac, 10 octobre 1826

Présentée à la même date par M. Faure, son étendue est de deux kilomètres et demi environ. Le duc précise qu’il a découvert du minerai de fer ooléthique en couche qui alterne avec le calcaire secondaire….le minerai est destiné aux usines du Bastié, la Vaysse, la Buègne et Firmy.

Concession des mines de fer oxidé, hydraté et de fer ooléthique, Montbazens, Lugan, Roussenac, 10 novembre 1826

Sur une étendue de

Concession en minerai de fer carbonaté, Aubin, Flagnac, Livinhac, Saint-Santin, 23 février 1829

Adressée au vicomte Ferrand, Préfet, le

procureur-fondé Faure demande la concession dite de Trépalou et du

Fraux. Il mentionne les dernières découvertes de minerai,

infiniment plus utile que le minerai du Kaymar. L’étendue est d’un

peu plus de

Concession de minerai de fer de Lavergne, 10 février 1831

Propriétaire et négociant à Villefranche de

Rouergue, Cibiel aîné fait sa demande en soulignant

son caractère complémentaire à sa demande de houille, en partie sur le

même périmètre. Ici elle concerne 15 km2,

Il est enfin parfaitement impossible de deviner que derrière M. Cibiel, Joseph Decazes veillait…et se rendrait acquéreur quelques mois plus tard de la concession de houille de M. Cibiel.

Ces affiches sont évidemment des passages administratifs obligatoires. Il pouvait cependant exister quelques différents qui allongent la procédure. En février1830, le duc Decazes écrira au Préfet pour le prier d’accélérer une mesure de vérification, qui retarde la mise en place d’une concession. Il lui précise avec une belle écriture qu’il serait préférable de faire part à M. Cabrol des remarques au lieu de les lui adresser à Paris. Et, ajoute-t-il, si un ingénieur des mines est absent, celui des ponts et chaussées est tout à fait apte à se rendre sur place pour les vérifications. Est-ce l’ancien Ministre qui écrit aussi fermement au Préfet, se permettant au passage de proposer la marche à suivre ? C’est le seul manuscrit du duc Elie Decazes présent dans cet ensemble d'archives.

La multiplication des demandes de concession, et leur obtention par des estrangers au pays ont pu quelquefois être considérées comme contraires aux intérêts locaux. La crainte était bien réelle de voir des habitudes remises en cause. La demande de concession faite le 13 février 1829 par le maire d’Aubin, François Louis Brassat Saint-Parthem témoigne de cette crainte. Associé à cinq autres personnes, il demande une concession de mines de houille, soulignant qu’ils sont propriétaires de houillères, exploitées avant la loi de 1810. La loi de 1791 reconnaissait leurs droits, précise-t-il. Rappelons nous que le maire d’Aubin est à cette époque, en 1829, maire …de Decazeville, ville et commune qui n’existent pas…C’est bien le duc Decazes, non cité, qui justifie la motivation suivante.

En faisant cette demande d’une concession de

houillères qui ne sont ni riches ni propres au traitement des minerais,

l’exposant ne nuit aux intérêts de personne, et il obéit aux vœux de

ses concitoyens qui, tous d’accord avec lui, désirent voir des

exploitations spécialement affectées à l’approvisionnement du chauffage

dont ils ont craint d’être privés, et dont le prix ne doit pas suivre

des spéculations qui le mettraient hors de proportion avec les moyens

du pays.

Une longue phrase, mais parfaitement écrite et qui contient l’essentiel. Il est difficile de mieux résumer les craintes et de dénoncer l’industrialisation naissante, ce que certains nomment économie de prédation, expression bien représentative. L’exposant offre également une indemnité égale à 20 centimes par hectare.

Cette contestation des gens d’Aubin n’est pas sans ressemblance avec

celle de leurs ancêtres vers

Le futur du passé,

l’avenir minier du causse ?

Le futur du passé,

l’avenir minier du causse ?

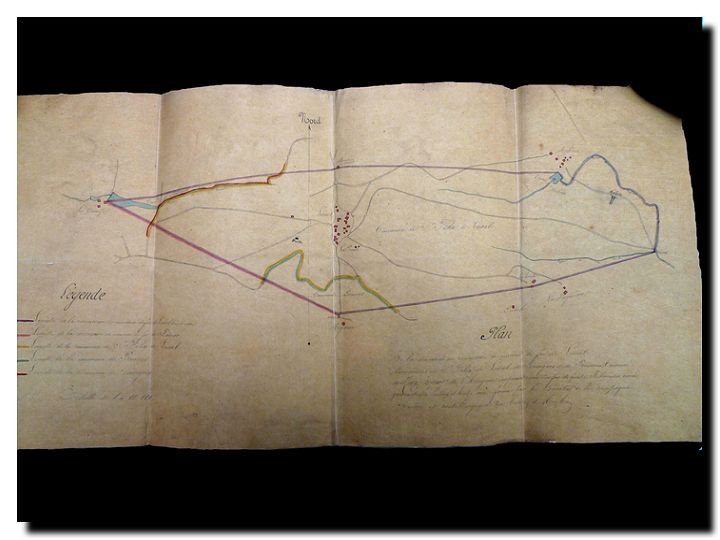

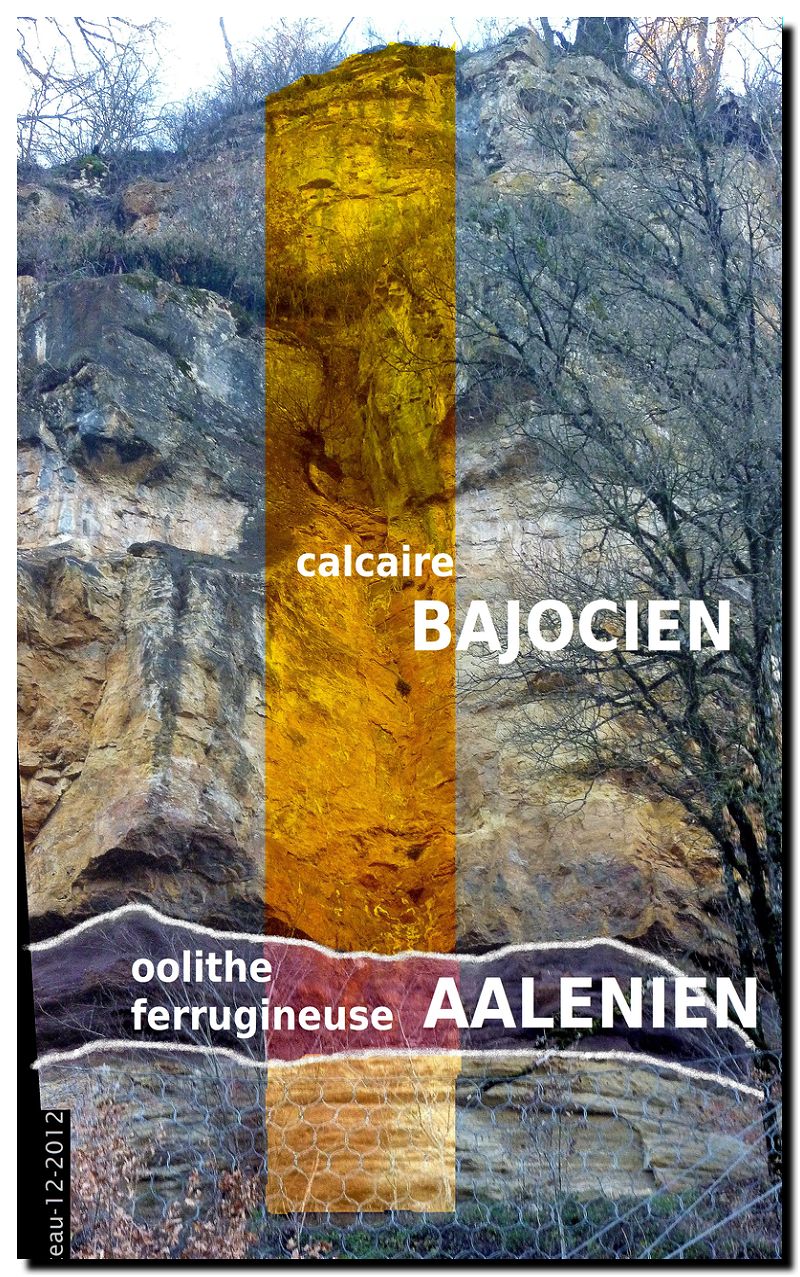

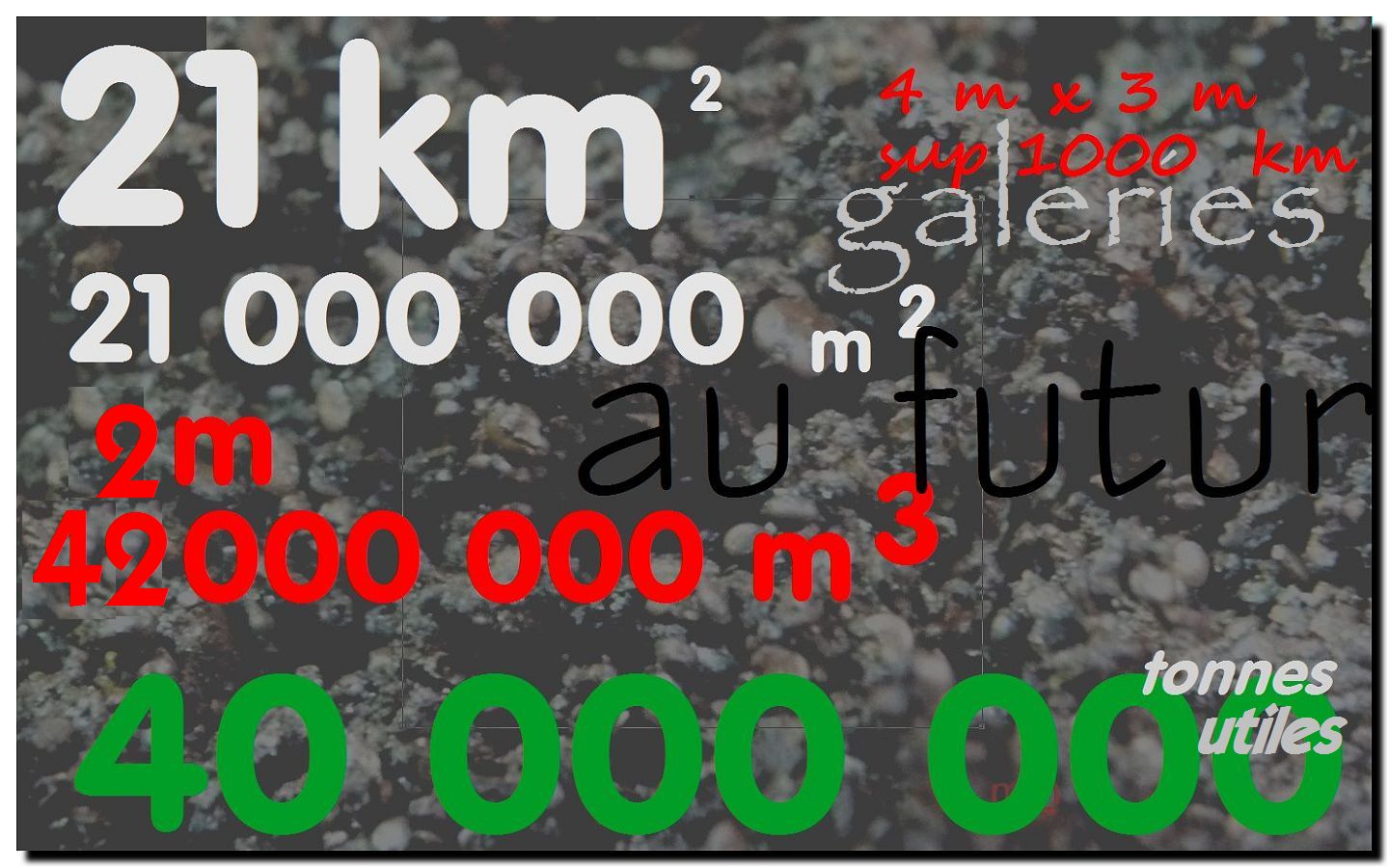

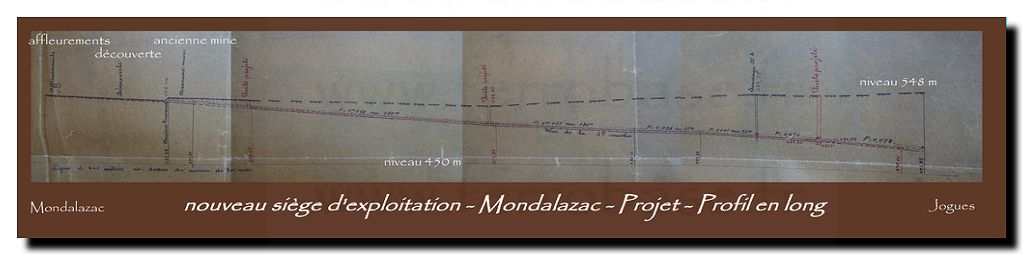

Notre site se consacre à l’évocation du passé minier du causse Comtal. De nombreux chemins de traverse ont été empruntés. Il est temps maintenant de faire de ce passé minier un élément de prospective : existe-t-il encore du minerai ? Cette question qui nous est souvent posée mérite une réponse documentée. Sur ce nouveau chemin, il y aura des chiffres, des précisions, et quelques (gros) mots techniques, un minimum…C’est donc une promenade sur et sous le causse Comtal qui va nous donner les réponses.

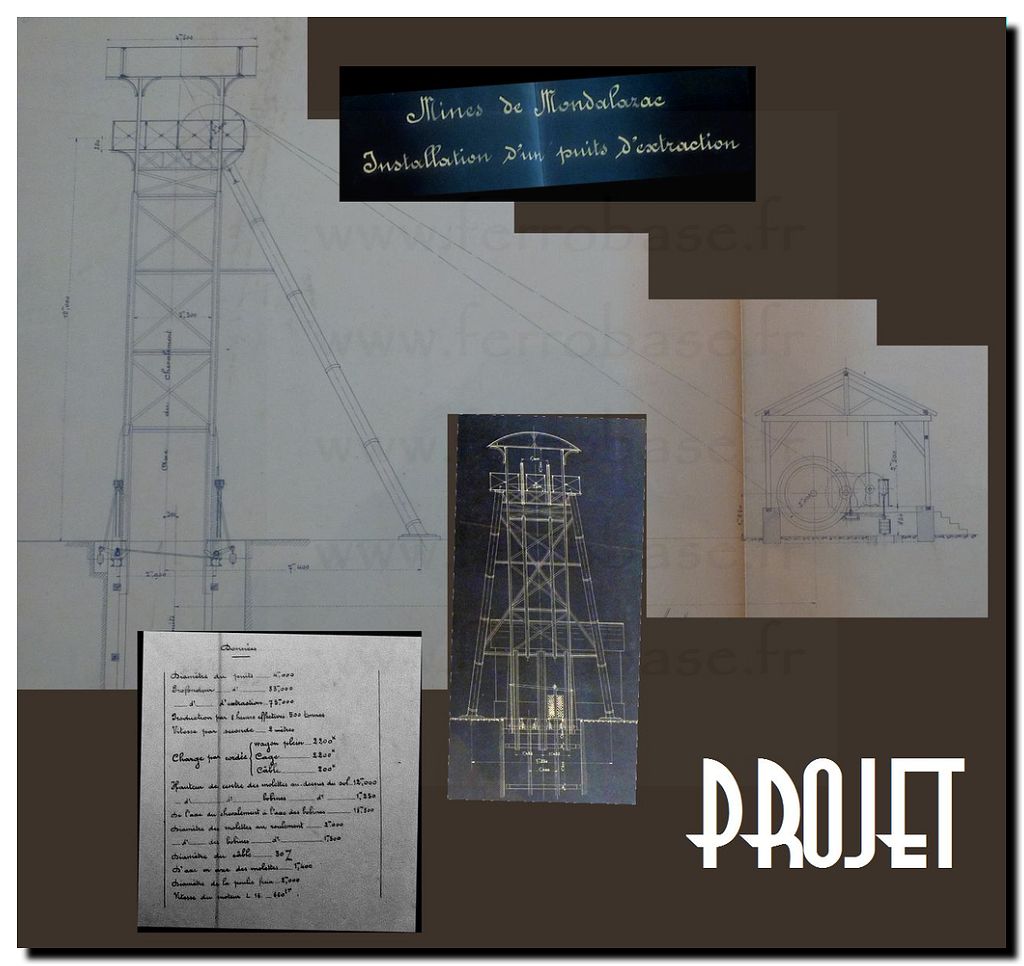

A la fin des années cinquante, vers 1958, la question de l’avenir minier du causse est très sérieusement étudiée. Il y a au moins trois rapports du BRGGM (Bureau de Recherches Géologiques Géophysiques et Minières) qui envisagent ce problème, publiés en 1955,1957 et 1958. Cet organisme devait par la suite devenir le BRGM actuel.

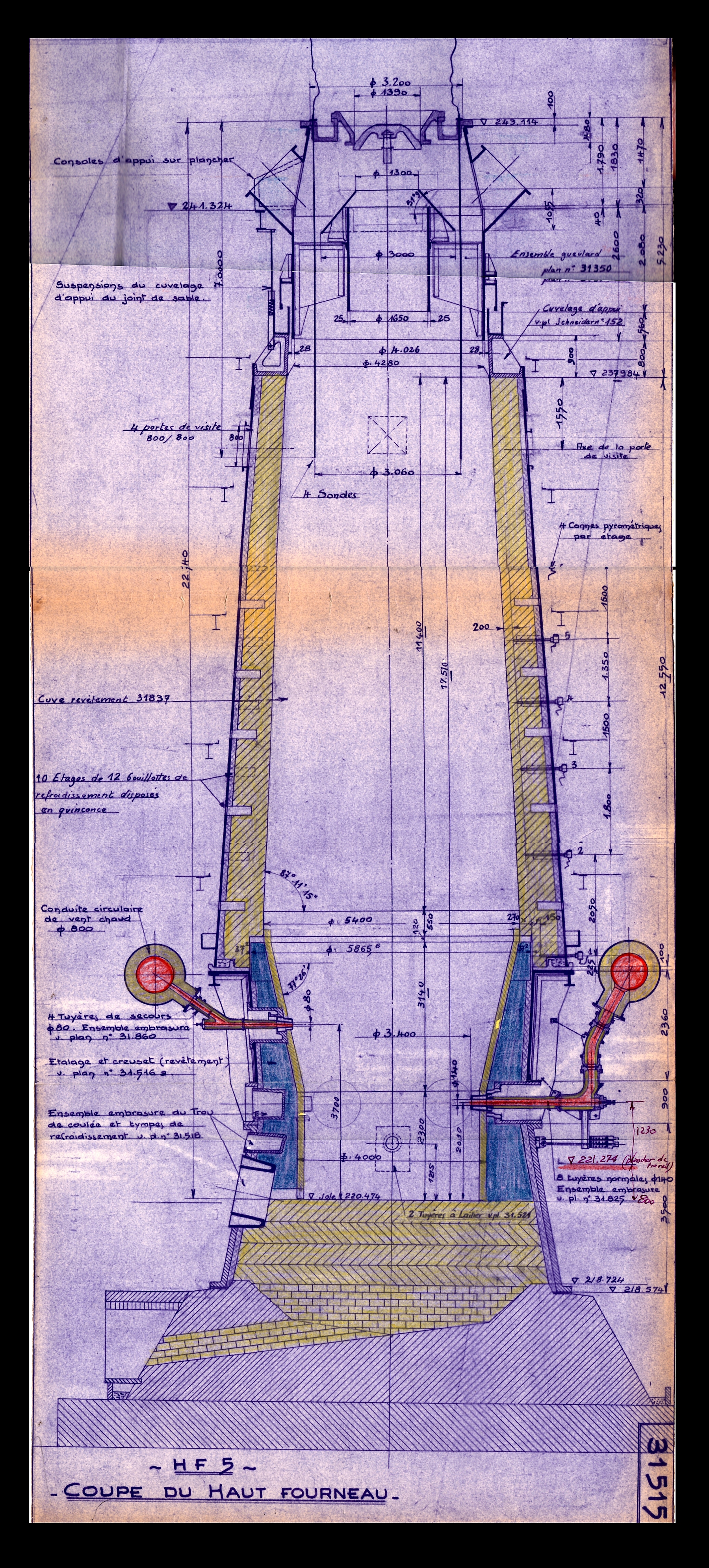

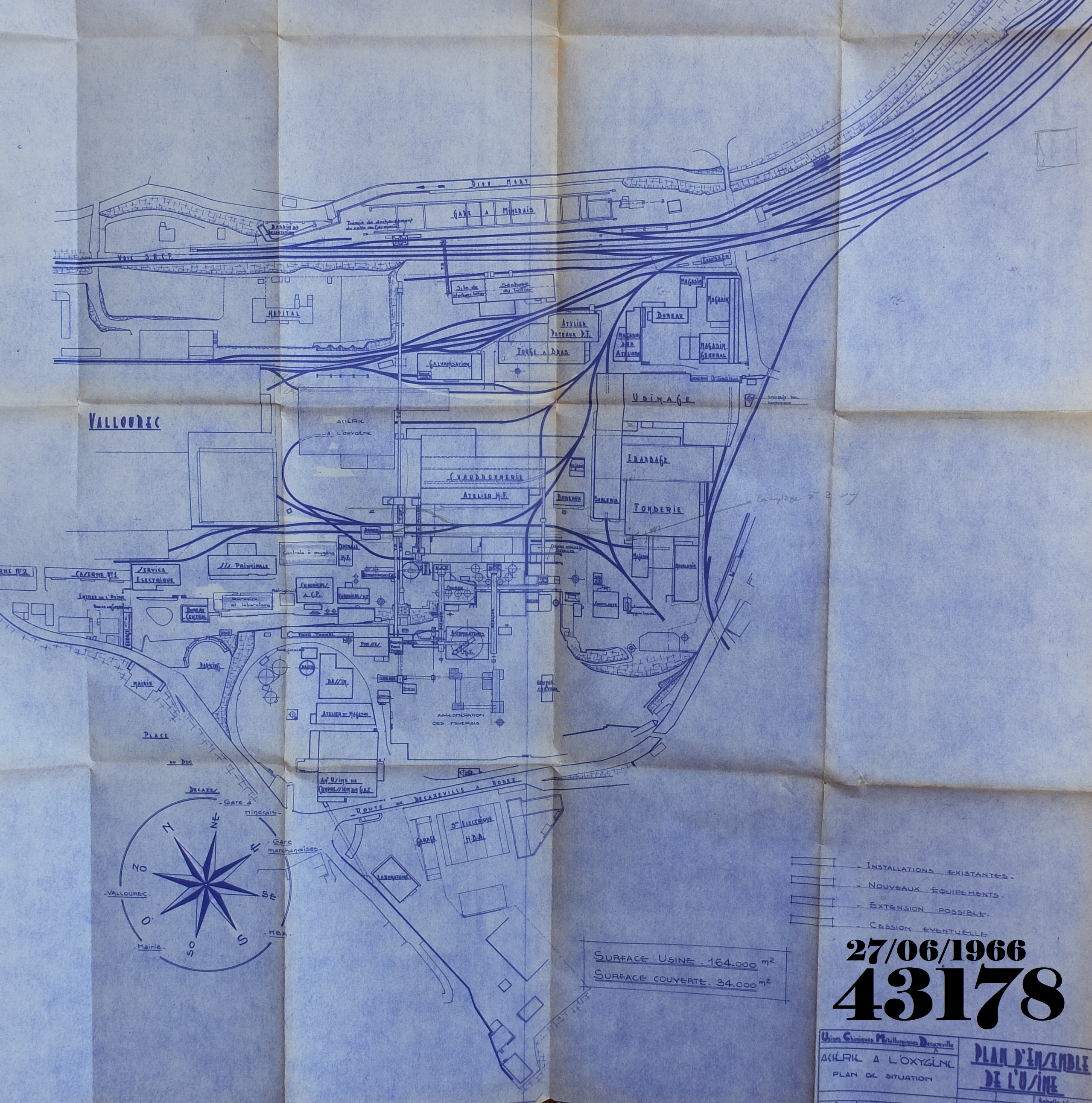

Les industriels du bassin (UCMD) exploitent à cette époque un haut fourneau. Un haut fourneau nouveau, le futur n°5, est prévu et sera opérationnel en 1959. Il traitera des cendres de pyrite mélangées à du minerai de Batère. Une fois grillées et agglomérées, les cendres de pyrite donnaient des briquettes à 60% de fer environ. Pour ces besoins, et devant des risques d’épuisement de ressources, les UCMD demandent donc au BRGGM d’étudier les ressources en minerai proche, une centaine de km autour de Decazeville. Le cahier des charges demande une teneur en fer de 50 %, et limite les teneurs en impuretés, comme le soufre, phosphore ou manganèse. La première étude, en 1955, est une étude historique, basée sur un dépouillement sommaire de données écrites. Celles de 1957 et 1958 complètent les informations par des visites de terrain et une analyse plus fine.

Dans cet espace de cent kilomètres, 23 gisements fer sont identifiés, en filons, couches oolithiques et dépôts superficiels tertiaires. Seront ainsi passés à la loupe, et au microscope, des minerais du causse, les plus à l’est, ceux de la région de Fumel, les plus à l’ouest, et ceux d’Alban et du Fraysse, près d’Albi, au sud de la zone. Ils ne sont pas tous de même nature. Après analyse, les rapporteurs vont écarter les minerais du Kaymar et certains du Quercy. Ceux de Fumel pourraient convenir. Pour ceux du causse Comtal, les opinions divergent : des sondages et essais complémentaires seraient à réaliser.

« Tel quel il ne convient pas, et comme on ne

peut économiquement envisager un traitement l’amenant aux teneurs

admissibles, il faut également abandonner comme gisement possible cette

grande masse de minerai qui se trouve à proximité de

Decazeville ». (R. Houdaille, J. Lougnon, 1955).

Cette opinion tranchée sera contredite par le dernier rapporteur qui, à la suite d’essais d’enrichissement, n’élimine pas à priori les ressources locales. Ces études, qui n’aboutiront pas à une remise en exploitation, permettent en revanche de préciser le contexte minier du causse Comtal (A. Lefavrais, O. Horon, 1957, et O. Horon, 1958).

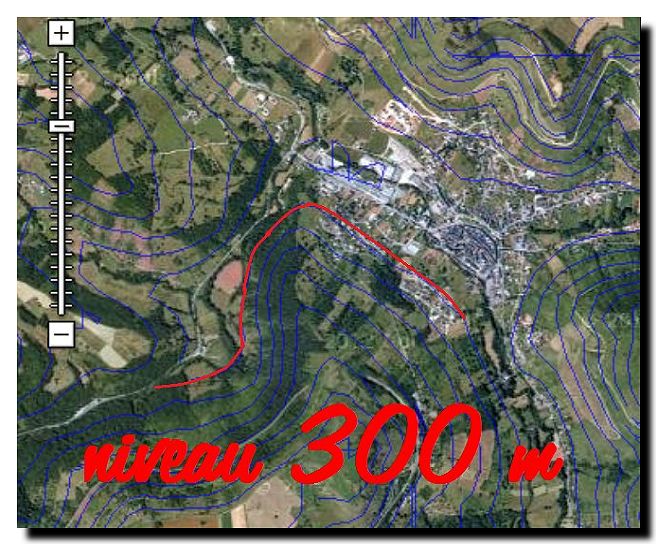

Pour bien comprendre ce contexte minier, il n’est pas inutile de faire un petit effort de compréhension de l’organisation du causse. Essayons donc de faire simple ! Il y a donc 170 millions d’années, à quelques jours près, naissait l’Aalénien…

Le contexte géologique particulier du causse est connu dans ses grandes lignes. Sur une étendue de l’ordre de 120 km2, la série sédimentaire fait apparaître les formations suivantes, dépôts stéphaniens, Permien,Trias et Lias. Le Bajocien, calcaire supérieur, recouvre la plus grande partie du causse. Les couches présentent un pendage (inclinaison) vers le sud de 5 à 15°. C’est dans le lias supérieur (Toarcien, Aalénien) que le minerai de fer oolithique sera recherché.

Cet ensemble solide est fracturé et nous n’insisterons pas ici sur l’origine de ces failles. Leur orientation est généralement est ouest, et les compartiments sud ainsi créés sont relevés, avec des rejets parfois très importants, amenant donc à la surface les couches profondes.

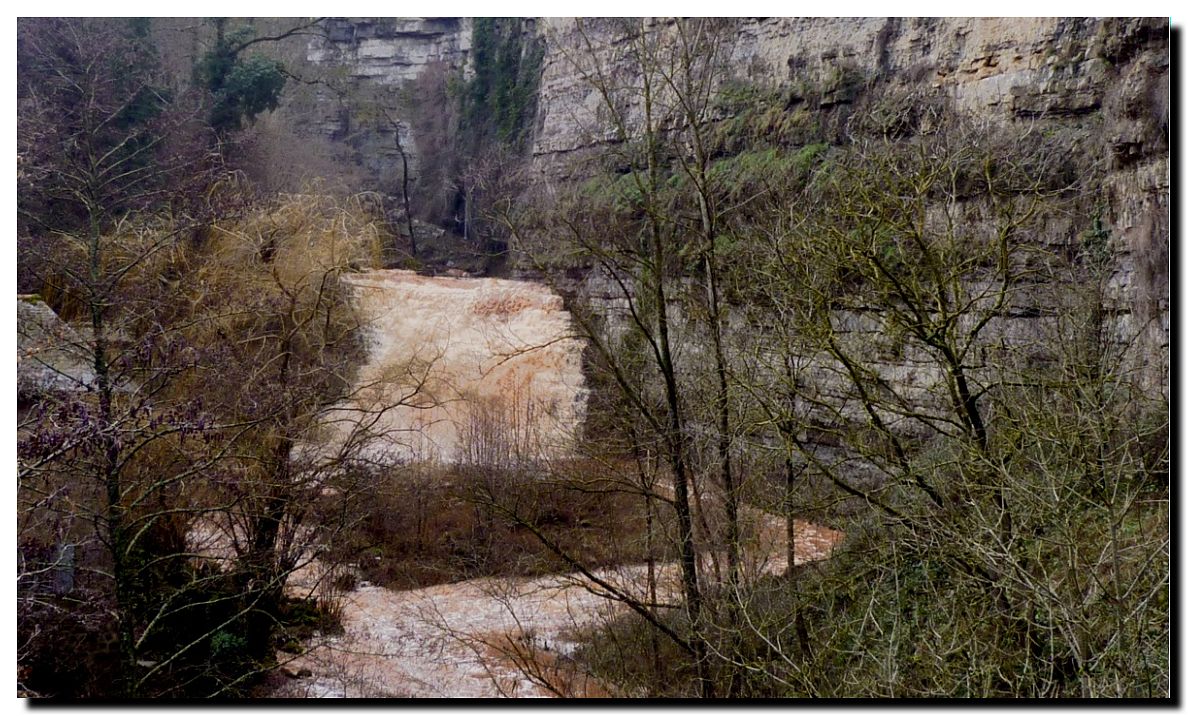

La faille d’Onet, à la limite sud du causse, s’étend sur près de

La couche minéralisée offrant le fer est immédiatement sous le Bajocien calcaire supérieur, la couche visible du causse. Les géologues évoquent sa position exacte au dessus des marnes du Toarcien, dans l’Aalénien. Le pendage des couches est nord sud. C’est donc au Nord du causse que nous allons trouver cet Aalénien en affleurement, et en bordure de la faille centrale. Le parcours vers Muret le Château est une leçon de géologie à ciel ouvert : ne pas voir la couche rouge surmontant des marnes claires, et sous le calcaire clair n’est pas possible ! Cette couche particulière est très visible le long de la route, qui la recoupe sur quelques dizaines de mètres dans la falaise, à mi-pente.

Aujourd'hui ?

Août

2023. Génie civil et patrimoine peuvent souvent se contredire, le

premier accusé de destruction abusive et le second de conservatisme

exagéré...Mais pour une fois, ici, à Muret, le premier permet au second

d'être à la une. Une belle leçon de géologie à ciel ouvert, c'est

exceptionnel pour notre sujet de patrimoine minier. La route qui mène

du causse à Muret, RD904, nous fait passer de 520 m d'altitude à 420 m

: à

droite en descendant, la reculée de Muret, une entaille profonde du

causse, et à

gauche donc la falaise. Les travaux routiers de 2022 et 2023 ont permis

de donner à ce passage étroit un peu plus de largeur. Pour cela pics et

pioches sont à la manoeuvre. Le résultat est une belle falaise "toute

neuve" dans laquelle vous lirez sans peine l'histoire géologique,

Bajocien, Aalénien. Voici huit vues de ce passage : la couche de

minerai ne peut évidemment s'ignorer. Les cassures du causse sont

également bien présentes.

|

|

|

|

|

|

|

|

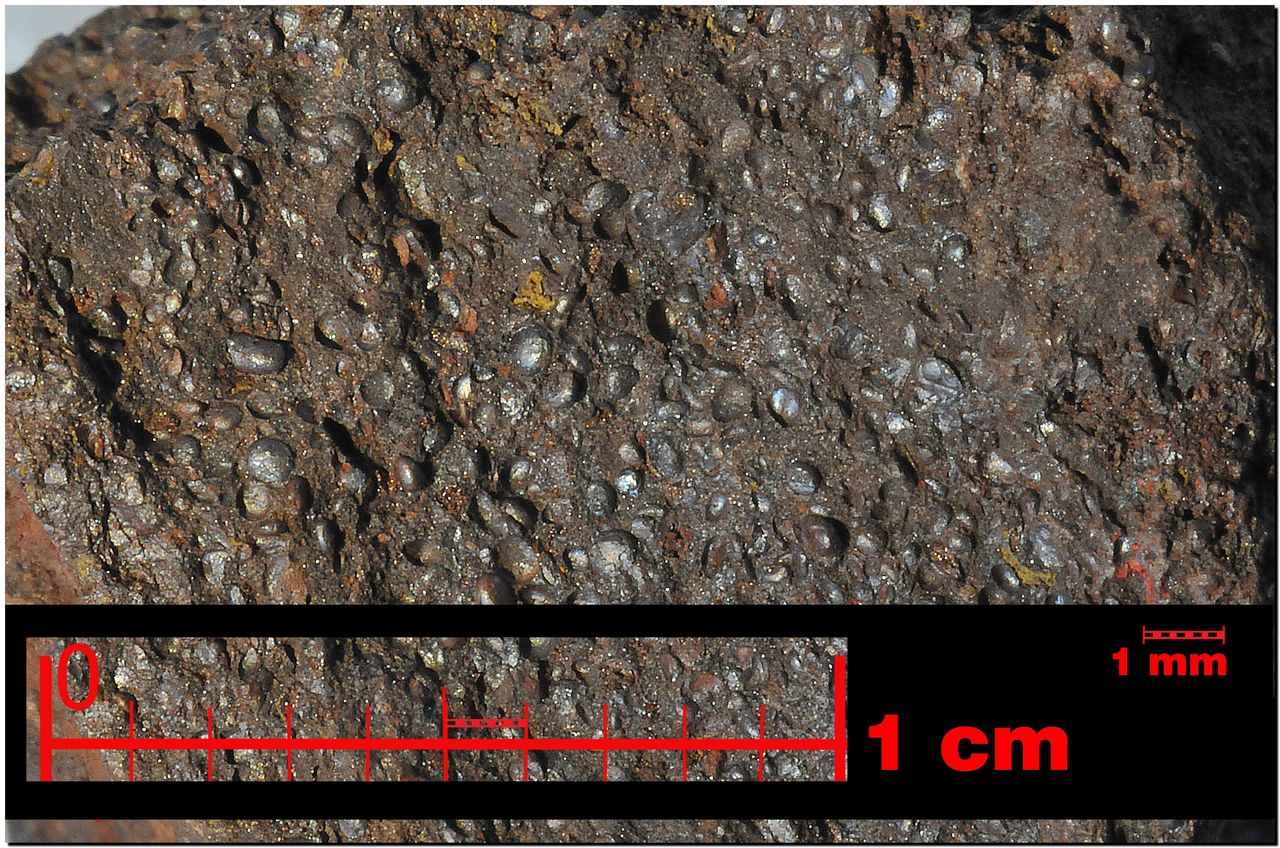

Typiquement la situation est (presque) simple. En 1846, à l’occasion d’une coupe faite près de Mondalazac, on trouve donc sous le Bajocien calcaire, dans l’Aalénien la succession suivante : calcaire oolithique compact avec fer au contact du Bajocien, puis en dessous même couche mais stérile, puis au dessous même couche de l’Aalénien, mais plus riche en fer (de Beaumont, Dufrenoy, 1848). Cette dernière couche est moins compacte que la couche supérieure, et se débite en fragments terreux. Cette remarque est importante et peut expliquer la relative aisance de nos mineurs à exploiter la couche, à l’aide du seul pic au tout début. On va donc généralement trouver dans le causse non pas une couche avec du fer, mais un sandwich, le fer étant présent dans les deux tranches de pain, et l’aliment médian étant ici sans importance. C’est ce schéma bi-couches qui est généralement reconnu et retenu. Bien sûr les épaisseurs des différentes tartines sont variables, de quelques dizaines de cm à quelques mètres. Pour compliquer le travail du mineur, la richesse du minerai, teneur en fer, est également variable, de 20% à 40 % pour résumer.

La répartition spatiale de cette richesse minière montre qu’elle

est présente en partie centrale du causse, du nord au sud, et

latéralement entre les méridiens 616 et 618 de la carte :

l’épaisseur et la richesse deviennent sans

intérêt économique plus à l’est, et au sud, vers Salles la Source. Les

affleurements montrent ici des puissances centimétriques…

La répartition spatiale de cette richesse minière montre qu’elle

est présente en partie centrale du causse, du nord au sud, et

latéralement entre les méridiens 616 et 618 de la carte :

l’épaisseur et la richesse deviennent sans

intérêt économique plus à l’est, et au sud, vers Salles la Source. Les

affleurements montrent ici des puissances centimétriques…

Le schéma structural du causse nous montre une inclinaison vers le sud, et la présence des failles et rejets. Le bienfait de ces rejets est évident : la couche minéralisée, le sandwich revient à la surface. Géographiquement le secteur des deux concessions est donc bien le secteur le plus intéressant. Les géologues miniers du début du dix-neuvième siècle avaient parfaitement identifié la ressource.

Dans la zone de Solsac, il faut descendre entre 30 et

En période intensive d’exploitation, vers 1916, une analyse

fournit pour les Espeyroux les éléments suivants : Fe 25%, SiO2

10%, Mn absent, P 0,5%, Al2O3 6,3%, MgO 7,8% et H2O 5%. Le fer n’est

donc pas seul, et l’intrus principal est le phosphore, qui va donner du

mal aux usines pour obtenir une fonte de qualité, tout au moins dans

une grosse moitié du 19 ème siècle. La relative mauvaise réputation des

fers de Decazeville est due à ce phosphore…

En période intensive d’exploitation, vers 1916, une analyse

fournit pour les Espeyroux les éléments suivants : Fe 25%, SiO2

10%, Mn absent, P 0,5%, Al2O3 6,3%, MgO 7,8% et H2O 5%. Le fer n’est

donc pas seul, et l’intrus principal est le phosphore, qui va donner du

mal aux usines pour obtenir une fonte de qualité, tout au moins dans

une grosse moitié du 19 ème siècle. La relative mauvaise réputation des

fers de Decazeville est due à ce phosphore…

En 1958, un essai d’enrichissement par séparation magnétique après broyage est proposé. Les expériences allemandes montrent une certaine efficacité du procédé. Au dix neuvième siècle, cet enrichissement était fait par grillage : aux Espeyroux, des fours sont présents en 1887, puis transférés en 1901 à la Forézie près de Firmi. Le grillage avait pour but d’enlever l’eau, le CO2 et les autres impuretés volatiles.

Les rapports consultés du BRGGM avaient pour but de faire un point zéro, de préciser l’état des ressources, et de chiffrer les réserves. Pour la partie historique les auteurs ont travaillé sur les archives disponibles à cette époque (vers 1955) des houillères des HBA à Decazeville, celles de la société métallurgique d’Imphy et celles du service régional des mines à Toulouse. Ce riche travail nous permet de retenir quelques chiffres significatifs, avec une certaine certitude de fiabilité…

Solsac

En activité en 1853-1854, toujours en souterrain, cette mine sera la plus importante du causse en 1860. Elle sera arrêtée en 1862, à l’exception de la partie est, encore active un an plus tard. Le minerai était pauvre en fer, 23,5 %. Le tonnage total extrait est de 220.000 tonnes, et 75 mineurs étaient ici au travail. Le pendage des couches est fort, 30°.

La Rosière

Quelquefois citée Rougière, sûrement en rapport avec le fer, cet

affleurement est à l’est de la mine de Solsac. Exploité jusqu’en 1862 à

ciel ouvert, et très peu en galeries, ce petit site montrait des

couches de 2 à

Mondalazac

Il s’agit ici du village même. En 1840, deux exploitations en découverte concurrentes sont présentes, à l’ouest et à l’est du village. On connaît le conflit qui opposera un peu plus tard Cabrol à ses confrères d’Aubin sur ces minières. Jusqu’en 1855, l’exploitation se fera ainsi à l’est du village. Le minerai titrait 25,5 %. En 1860 des travaux souterrains sont amorcés, au sud est du village, et très vite interrompus, suite à la concentration des efforts aux Espeyroux. En 1881 une remise en exploitation en découverte est faite à l’ouest du village : le minerai est excellent, 40 % de teneur !

Arrêtée totalement en 1892, Mondalazac a fourni 350.000 tonnes

de minerai. Le panneau exploité est d’environ

Les Espeyroux

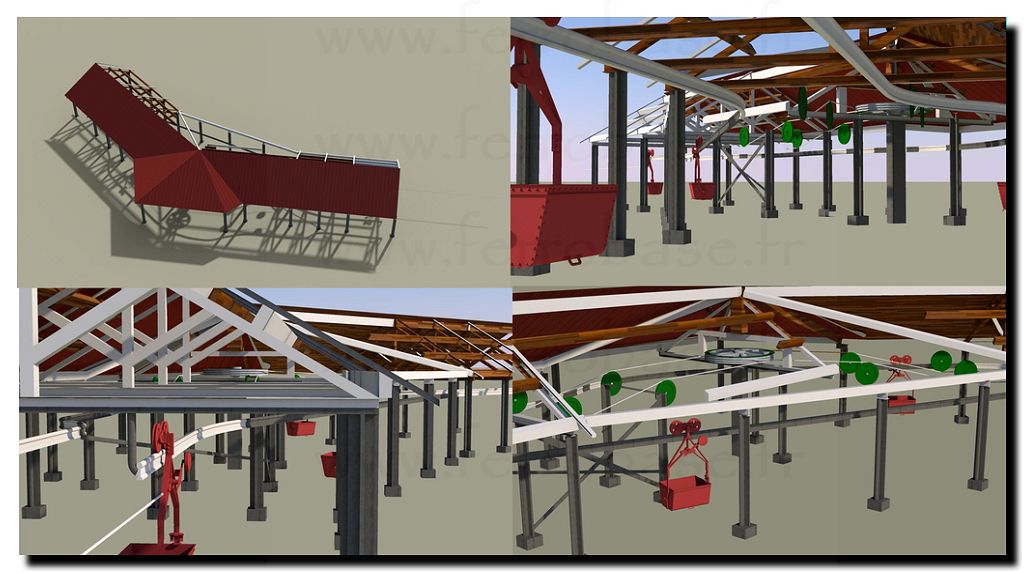

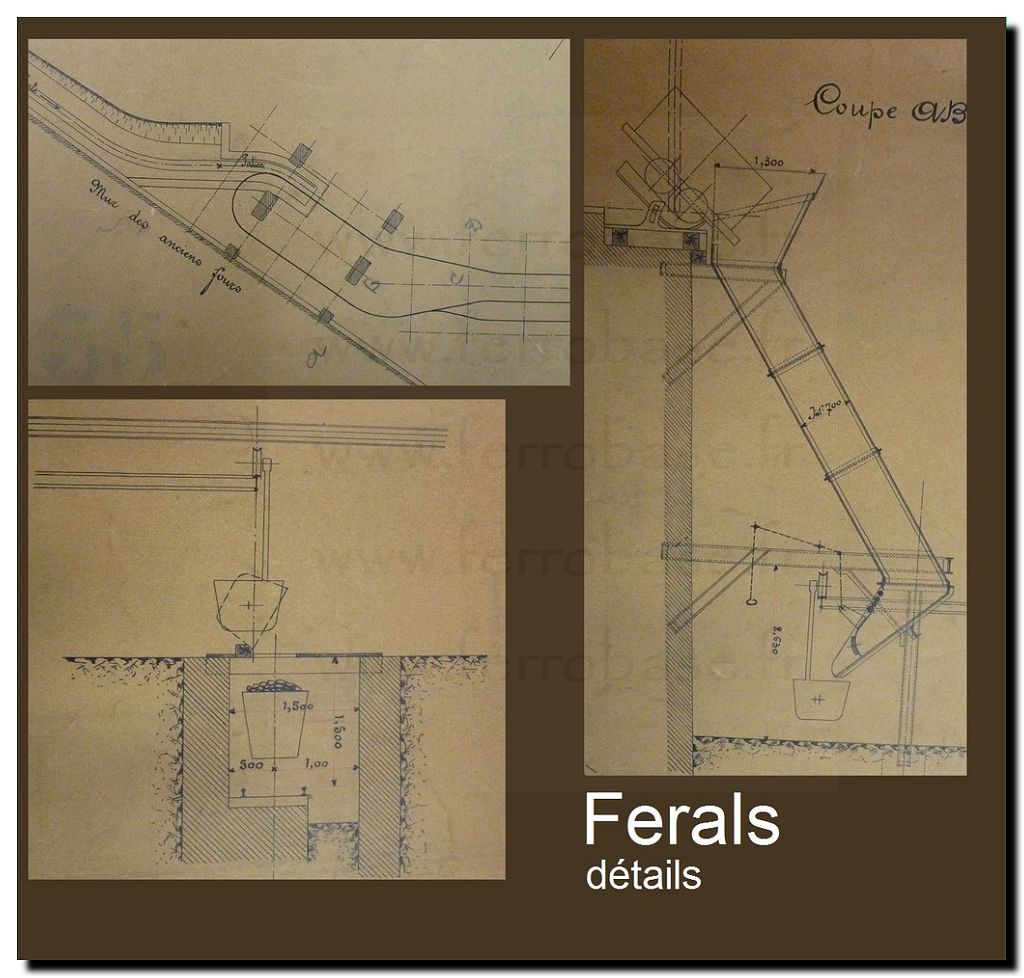

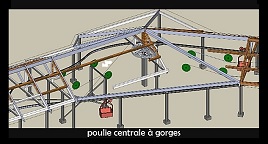

ou Ferals, pour se repérer plus exactement. L’exploitation est à

ciel ouvert sur les affleurements nord en 1851. Les travaux souterrains

démarrent en 1856 et vont rapidement prendre de l’ampleur. De très

longs plans inclinés sont ouverts, et l’exploitation se développe vers

l’est, vers les Espeyroux. A l’ouest en effet l’épaisseur de la couche

devient peu rentable,

La présence de faille est évidemment une difficulté, même si

celles-ci peuvent jouer un rôle de drain naturel. La galerie d’exhaure

de

Lagarde

On dirait aujourd’hui plutôt Cadayrac, en prenant le nom du

village voisin. Démarrée en 1853, l’exploitation sera très perturbée.

La présence de failles, le pendage très important et les difficultés

d’épuisement des eaux sont quelques unes des difficultés rencontrées.

Propriété d’Aubin en 1853, et donc concurrente de toutes les autres

exploitations ici citées appartenant à Decazeville, l’activité s’arrête

en 1879, puis reprend en 1885 pour se terminer en

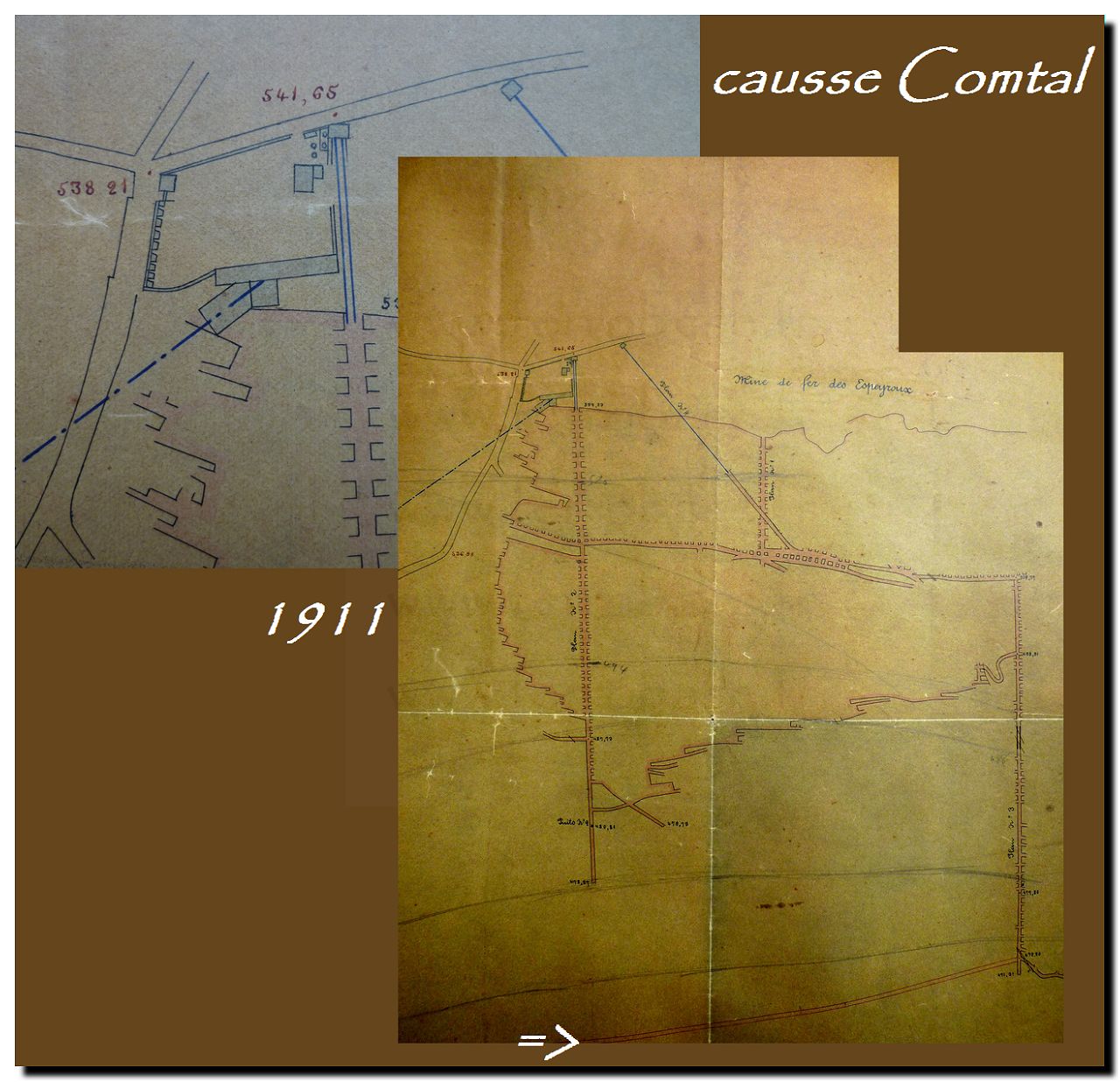

Salles la Source : une demande de concession est faite en 1911, mais sera sans suite.

La production totale sur un siècle environ d’activités, est donc de 3.235.000 tonnes de minerai, exploitations en découvertes et galeries confondues.

Quel est donc l’avenir minier du causse en 1958 ?

Les ressources existent et sont assez exactement attestées. Les

sondages existants à cette époque sont quasiment tous concentrés entre

Solsac et les Espeyroux, au nord de la faille principale médiane. Il

est donc proposé de compléter au nord et au sud ces sondages par des

sondages carottés permettant une analyse fine. Une réflexion sur

l’enrichissement, par voie chimique, broyage et attaque à l’acide, ou

magnétique est envisagée. La zone minéralisée exploitable

économiquement est limitée par les affleurements au nord du causse, par

la bordure sud de celui-ci et s’étend latéralement entre les méridiens

615 à l’ouest et 618 à l’est, mais les variations latérales sont

brutales et mal connues. Sur cet espace de

Le causse minier virtuel en chiffres, ordres de grandeur

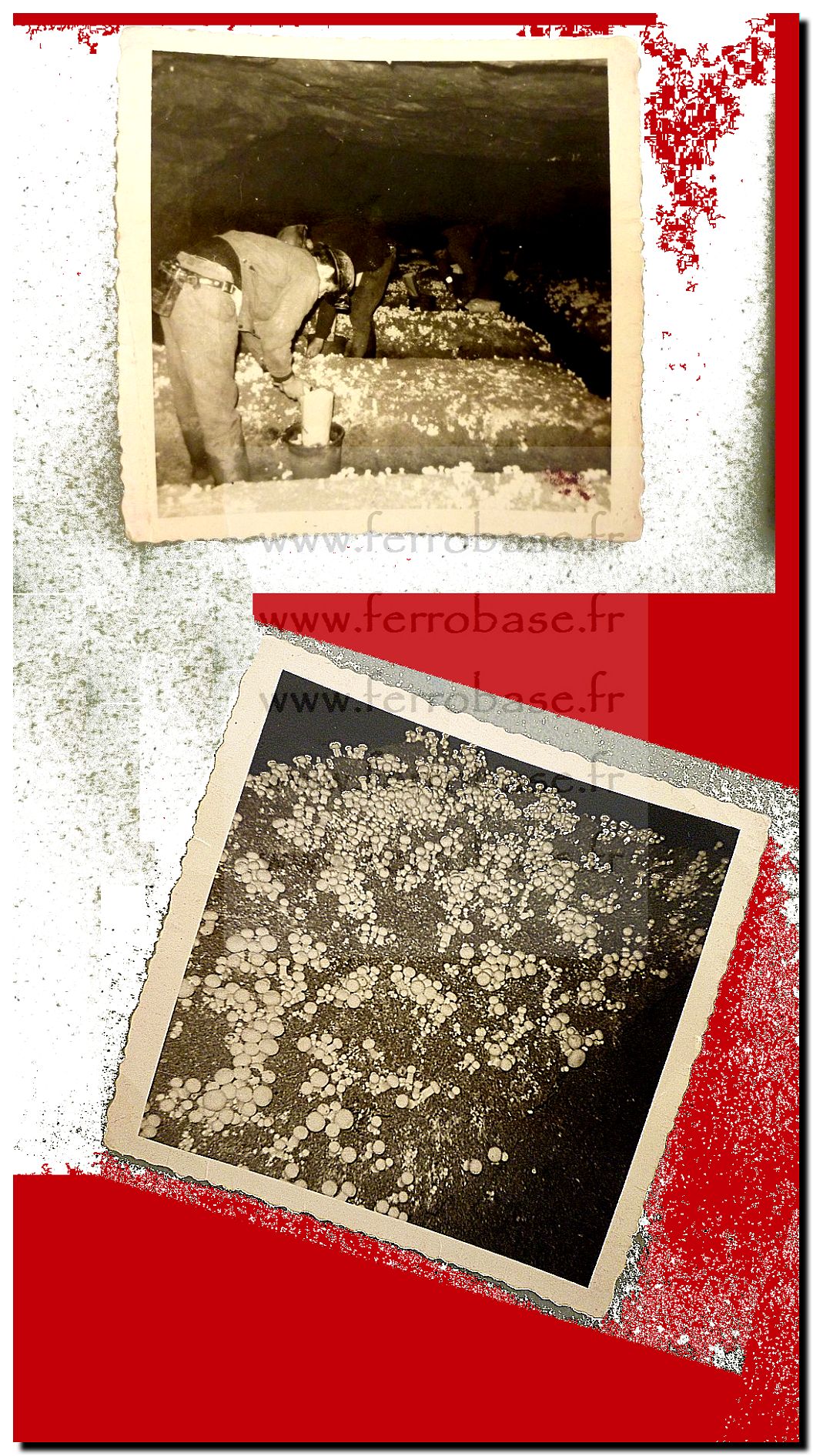

Les oolithes,

qu’es aquo ? Ce sont les noisettes du

chocolat !

Les oolithes,

qu’es aquo ? Ce sont les noisettes du

chocolat !

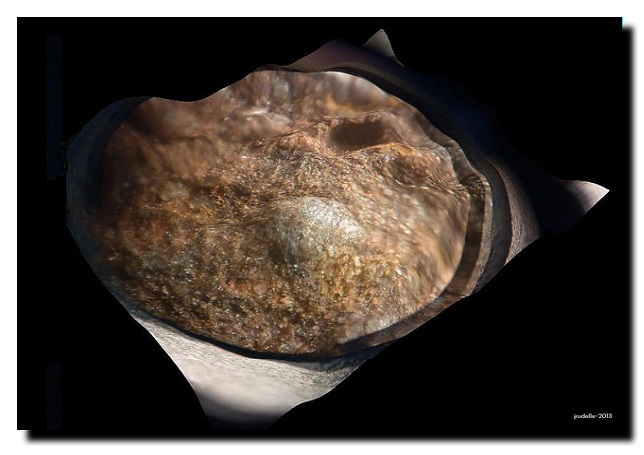

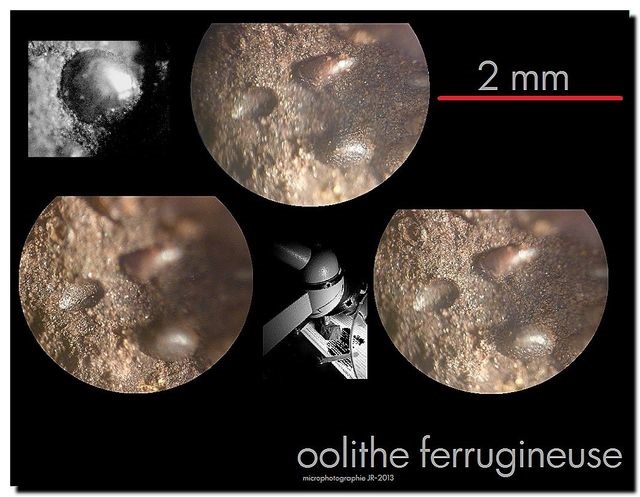

Il est temps de préciser la forme et les origines de ce fameux minerai de fer du causse, le minerai oolithique. Qu’est ce donc qu’une oolithe ? (ou un oolithe, la doctrine semble floue...)

Dans le mot, il y a œuf, au début, et pierre à la fin. C’est donc très simplement un œuf en pierre ? Presque, mais pas tout à fait !

AVIS !! Oolite ou oncoÏde ? Vraie ou fausse oolite ? Ne nous jetez pas de pierres ! Les lignes qui suivent n'ont pas vocation à vous transformer en géologue, qui plus est spécialiste des dépôts sédimentaires et il semble bien qu'au 19 ème siècle, période souvent abordée sur ce site, la distinction n'était pas de mise. Depuis la science a fait des progrès et il existe donc une réelle différence entre oolite et oncoïde, différence non faite ci-dessous. Le terme minerai en grains peut donc désigner avec bonheur et justesse ces noisettes ! Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en encroûtements sédimentaires, ce lien est fait pour vous par des spécialistes belges :

au microscope, et après traitement de l'image, une oolithe, et une absente dont on devine l'emplacement !

macrophotographie

C Rudelle

macrophotographie

C Rudelle

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

L'itinéraire

militaire de François Cabrol

L'itinéraire

militaire de François CabrolAvait-il la vocation ? Petit, jouait-il au soldat dans les ruelles du quartier Saint-Amans de Rodez, ou passait-il son temps à casser les cailloux de la place du Bourg pour en extraire du fer ? Les preuves nous manquent sur la passion de l’enfant, mais un retour sur ses premières années professionnelles peut-il nous éclairer ? Militaire par goût de l’uniforme, ou forgeron dans l’âme ? Voici quelques éléments de réponse même si cette première analyse n’est que partielle, les années d’activité avant 1819 étant peu documentées.

Une Route du Fer, ou une mine, c’est d’abord un ensemble de galeries, chacune menant à des richesses, réelles ou supposées. Ici, il s’agit de l’éternelle question, sans réelle réponse assurée, concernant la venue de François Cabrol aux forges. La même question se pose d’ailleurs pour Elie Decazes et sa venue en Rouergue, avec les éléments du chapitre 7 par exemple. Nous allons donc dérouler la carrière militaire du Maître des forges, espérant y trouver quelques indices.

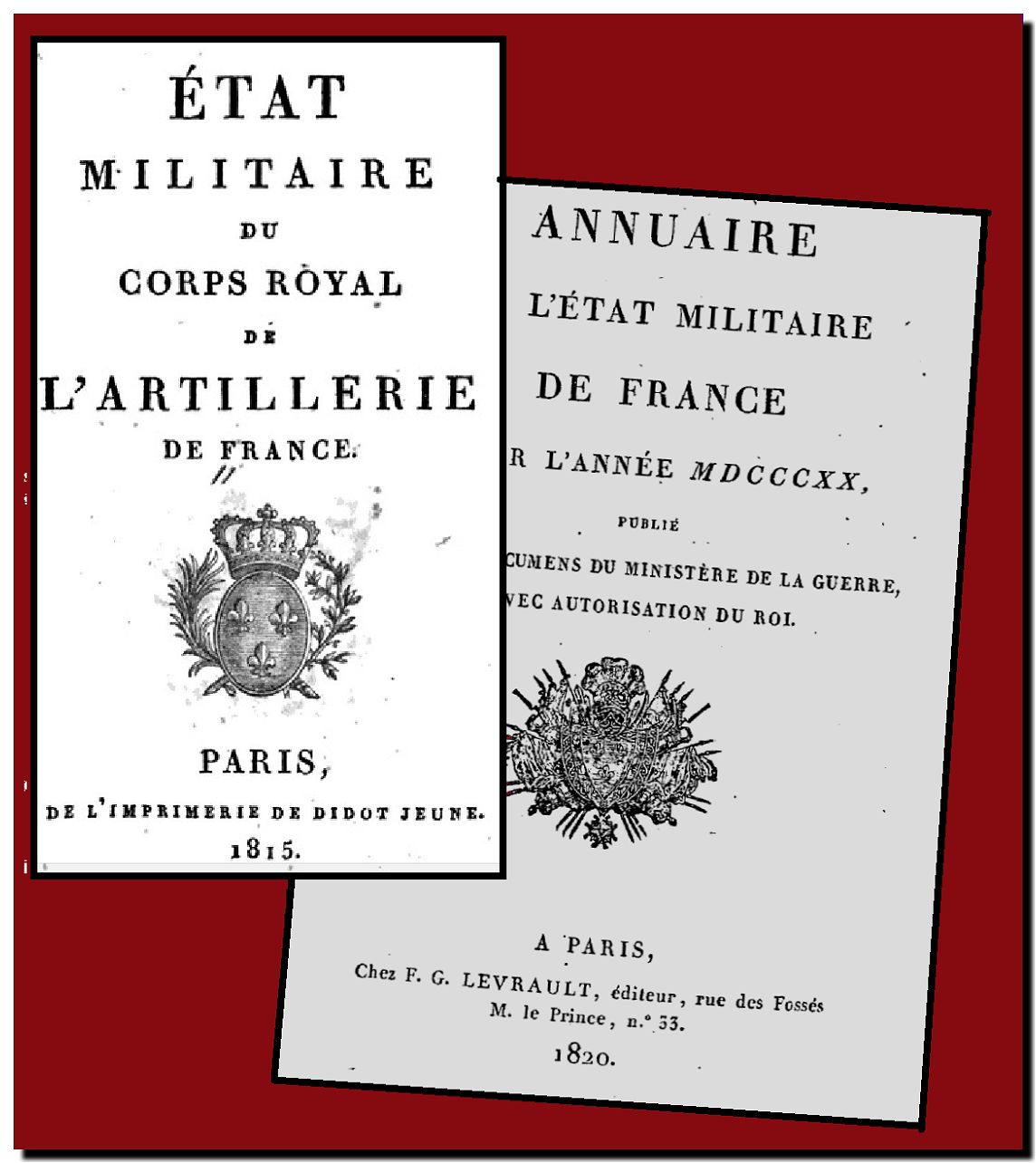

La carrière militaire de François Cabrol, qui se terminera administrativement en 1838, débute en 1812. Admis en 1810, à 17 ans, à l’école polytechnique (167 admis et 363 candidats cette année là), et après son passage en première division en 1811 (rang 114 ème), il est ingénieur-élève de l’école d’application de l’artillerie à Metz en 1812, admis avec le (bon) rang de 24 ème. Ce passage à Metz lui a-t-il permis de rencontrer alors la métallurgie et les forges ? Cette question n’a sans doute pas de réponse simple, mais la métallurgie et les forges étaient au programme des artilleurs. Parmi quelques autres pistes de recherche, il y a le receveur général du département de l’Aveyron, Costes, beau-père de François, et de son frère Robert qui épousa le même jour une sœur, le 10 février 1823. Le beau-père exploite une mine d’alun en 1811, près d’Aubin. Ce n’est pas de la houille ni du fer, mais c’est une activité industrielle dans le bassin, activité sans grand succès, qui amènera d’ailleurs les intervenants en justice ; la faillite de Costes dans ses fonctions de receveur général, avec un litige important sur un déficit de plus de 100.000 francs du receveur de Millau, date de la même époque…

Revenons à la carrière militaire de François Cabrol, pour essayer de saisir le passage des armes aux forges.

Il est nommé lieutenant le 18 février 1812. Cette date est très particulière. Lors de l’entrée à l’Ecole Polytechnique, les élèves devaient formuler leur choix d’écoles d’application : Artillerie, Génie militaire, Ponts et Chaussées, Génie maritime et Mines : ce choix était irrévocable et engageait donc le futur ingénieur. En 1811, le choix Artillerie fut supprimé et devient, pour deux ans seulement, l’apanage des seules écoles militaires (Saint-Cyr). (Histoire de l’Ecole Polytechnique, Fourcy, 1828). Napoléon cependant, au vu des besoins de son Artillerie, passera outre à son décret, et par exemple, place soixante élèves, à priori volontaires, comme élèves lieutenants dans le corps par un décret du 18 février 1812. Que conclure ? Que ce choix était celui de F. Cabrol en 1810, à son entrée ? Probablement oui, ce qui ne ferait donc pas de lui un ingénieur particulièrement attiré par l’industrie à cette époque. Mais il n’a alors que dix-sept ans ! Le Répertoire de l’Ecole impériale polytechnique de C.P. Marielle, paru en 1855, présente bien François Cabrol comme capitaine, réformé en 1828, et dans la liste de ceux ayant choisi ce corps d’artillerie. Son frère Robert, dont on sait qu’il était à la même Ecole, entré en 1809, avait lui formulé le choix des Ponts et Chaussées (18 ème sur 32), et Joseph Decazes le même choix (2ème sur 22 en novembre 1805).

Promu

capitaine le 9 décembre 1813, et affecté au 1er régiment à

cheval, il est mentionné deux ans plus tard comme officier en non activité dans l’Etat militaire du corps

royal de l’artillerie, Paris, 1815. Les changements politiques de

l’époque expliquent évidemment cette mise en retraite. Il avait entre

temps été au 1 er corps de Davout (Russie). En 1814, il sera dans le

département français des Bouches de l’Elbe, à Wilhelmsburg, dans le

nord de l’Allemagne. Le suivre ensuite s’avère difficile, avec des

périodes militaires et de mise en congé…sans l’habit militaire bleu et

écarlate des artilleurs à cheval, d’après Moltzheim, dans Uniforme

du génie, de l’artillerie et du train des équipages,E. Fort,1938,

Gallica. Les Tableaux des

Officiers tués et blessés de Martinien, qui présentent les états

militaires de 1805 à 1815 mentionnent une blessure du lieutenant, le 17

août 1813 près de Lowenberg, et une autre le 9 février 1814, pour cette

fois le capitaine à Willembourg (Hambourg). Selon ces sources

militaires, François Cabrol n'a donc pas été blessé à Waterloo, comme

il est très souvent rapporté, sûrement par erreur...On ne prête qu'aux riches dit-on !

De 1815 à 1818, son itinéraire nous est parfaitement inconnu...

Promu

capitaine le 9 décembre 1813, et affecté au 1er régiment à

cheval, il est mentionné deux ans plus tard comme officier en non activité dans l’Etat militaire du corps

royal de l’artillerie, Paris, 1815. Les changements politiques de

l’époque expliquent évidemment cette mise en retraite. Il avait entre

temps été au 1 er corps de Davout (Russie). En 1814, il sera dans le

département français des Bouches de l’Elbe, à Wilhelmsburg, dans le

nord de l’Allemagne. Le suivre ensuite s’avère difficile, avec des

périodes militaires et de mise en congé…sans l’habit militaire bleu et

écarlate des artilleurs à cheval, d’après Moltzheim, dans Uniforme

du génie, de l’artillerie et du train des équipages,E. Fort,1938,

Gallica. Les Tableaux des

Officiers tués et blessés de Martinien, qui présentent les états

militaires de 1805 à 1815 mentionnent une blessure du lieutenant, le 17

août 1813 près de Lowenberg, et une autre le 9 février 1814, pour cette

fois le capitaine à Willembourg (Hambourg). Selon ces sources

militaires, François Cabrol n'a donc pas été blessé à Waterloo, comme

il est très souvent rapporté, sûrement par erreur...On ne prête qu'aux riches dit-on !

De 1815 à 1818, son itinéraire nous est parfaitement inconnu...

Nous le retrouvons, militaire à temps plein cette fois, et avec quelque certitude, de 1819 à 1828, sans interruption, dans les volumes annuels de l’Annuaire de l’état militaire de la France, publié par Levrault à Strasbourg. Les renseignements publiés, de source militaire, nous apprennent donc, que François Cabrol est :

-en 1819, capitaine en 2ème, au régiment de Rennes à Toulouse, artillerie à cheval

-en 1820, même position et affectation

-en 1821, idem, avec un rang de 105 sur 255 capitaines d’artillerie (le rang d’ancienneté conditionne l’avancement)

-en 1822, idem, avec un rang de 82 sur 240.

-en 1823, idem, avec le rang de 54 sur 246. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 17 août (il sera officier le 28 avril 1841)

-en 1824, il apparaît dans la liste des capitaines en 1er avec le titre de capitaine en 2ème, au 2ème régiment à cheval, avec un rang de 279 sur 289.

-en 1825, il est capitaine au 2ème régiment de Rennes à Metz

-en 1826, promu capitaine en 1er au 3ème régiment à cheval de Strasbourg à Toulouse, 224 sur 308

-en 1827, capitaine en 1er, 3ème régiment à cheval, 207 sur 312. Cette année là, son prénom devient François-Gracchus.

-en 1828, idem, avec un rang de 193 sur 309, donc un espoir très mince de gravir un échelon…

Son nom disparaît des états à partir de 1829.

Cette chronologie militaire montre donc un capitaine, promu certes, mais dont la carrière est quelque peu en demi-teinte. Il y a quelques curiosités dans ces données. François Cabrol fut nommé directeur des forges le 1er mai 1827, mais il n’est pas mentionné en 1828 comme mis en disponibilité ou détaché, rubriques pourtant existantes de l’Annuaire. J.M. Tisseyre (Revue du Rouergue, 26, 1991) évoque sa position de détaché à la fonderie de canons de Toulouse en 1819-1820 et 1824-1825, mais l’Annuaire ne précise pas ce fait, bien que des détachements divers soient mentionnés pour d’autres capitaines. Le détachement était-il de trop courte durée pour être significatif pour l’administration militaire ? Un propos de Levêque, Historique des forges de Decazeville, 1916, propos souvent repris, fait état d’un voyage métallurgique de Cabrol, ancien officier d’artillerie, en Angleterre en 1826 et un autre voyage pour le compte de la compagnie des forges en 1826-1827. L’ancien officier est pourtant toujours militaire en activité dans les Annuaires de ces années…Enfin, pour J.M. Tisseyre, François Cabrol sera rayé des cadres militaires le 25 juillet 1828, ce qui doit donc se lire des cadres actifs. Il faut enfin retenir de cette courte évocation qu’aucun volume de l’Annuaire ne fait mention d’une activité autre que celle de capitaine, ce qui est finalement assez vague, alors que pour d’autres capitaines, une mention d’activité technique, par exemple affecté aux fonderies de…, est mentionnée. On aura enfin noté que l’essentiel de cette deuxième partie de carrière a eu pour cadre les garnisons de Toulouse.

François Cabrol était-il donc né pour l’artillerie ou la métallurgie ? La galerie est encore à creuser...

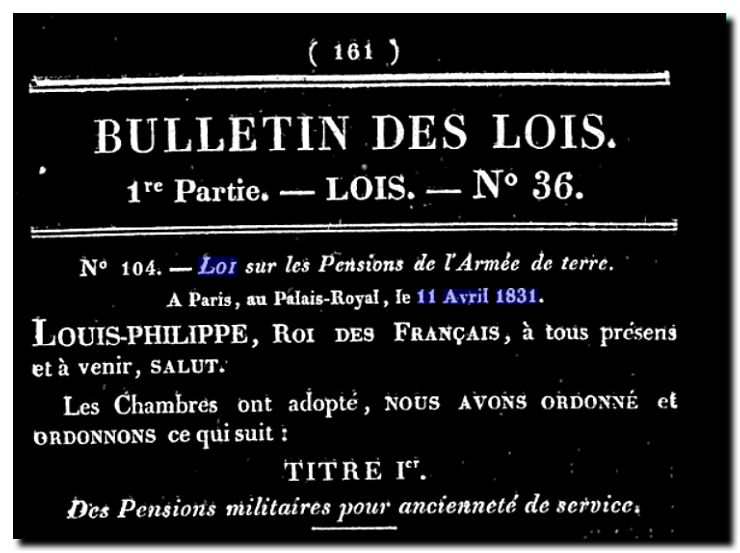

Si le nom de François Cabrol

disparait en 1829 des états militaires, il n'en reste pas moins

militaire, mais en position de réforme. Cette position d'officier sans

emploi permet à notre capitaine de percevoir un traitement parfaitement

compatible avec son activité civile. La loi du 11 avril 1831

(Bulletin 36, loi 104) règle l'essentiel de la position suivante, celle

de pensionné. C'est ce qui explique que ce ne sera qu'en 1838 que

François Cabrol sera admis à percevoir sa pension. A cette date, il

peut justifier de 30 ans de service effectif. Si vous avez suivi les

paragraphes précédents, vous devez avoir quelques difficultés à trouver

ces 30 ans de service effectif ! Il faut en effet tenir compte de

quelques ajouts, comme le temps de réforme, compté comme service

effectif, les majorations pour campagne, et les quatre ans pour études

préliminaires attribués à tout élève de Polytechnique. Et donc

l'ordonnance du 10 mai 1838, publiée dans le Bulletin des Lois 367,

nous apprend la position administrative de François, admis à faire

valoir ses droits à pension. Le tarif

(sic ! ), c'est à dire le montant est de 1200 fr pour un

capitaine. Une majoration de 20 fr par an est acquise pour les années

postérieures aux trente ans. Et sur ce montant (1200 + 4*20=1280 fr) va

s'ajouter une majoration du 1/5 pour tenir compte des plus de 12 ans

passés comme capitaine. Cela nous donne donc un montant de 1280

+(1/5)*1280 soit 1536 fr, ce qui est le chiffre porté dans le tableau

de l'ordonnance. En complément de cette pension, nous avons indiqué

ailleurs sur ce site que François Cabrol percevait un traitement de

10000 fr (+ 5 % sur les bénéfices) comme Directeur des usines.

Si le nom de François Cabrol

disparait en 1829 des états militaires, il n'en reste pas moins

militaire, mais en position de réforme. Cette position d'officier sans

emploi permet à notre capitaine de percevoir un traitement parfaitement

compatible avec son activité civile. La loi du 11 avril 1831

(Bulletin 36, loi 104) règle l'essentiel de la position suivante, celle

de pensionné. C'est ce qui explique que ce ne sera qu'en 1838 que

François Cabrol sera admis à percevoir sa pension. A cette date, il

peut justifier de 30 ans de service effectif. Si vous avez suivi les

paragraphes précédents, vous devez avoir quelques difficultés à trouver

ces 30 ans de service effectif ! Il faut en effet tenir compte de

quelques ajouts, comme le temps de réforme, compté comme service

effectif, les majorations pour campagne, et les quatre ans pour études

préliminaires attribués à tout élève de Polytechnique. Et donc

l'ordonnance du 10 mai 1838, publiée dans le Bulletin des Lois 367,

nous apprend la position administrative de François, admis à faire

valoir ses droits à pension. Le tarif

(sic ! ), c'est à dire le montant est de 1200 fr pour un

capitaine. Une majoration de 20 fr par an est acquise pour les années

postérieures aux trente ans. Et sur ce montant (1200 + 4*20=1280 fr) va

s'ajouter une majoration du 1/5 pour tenir compte des plus de 12 ans

passés comme capitaine. Cela nous donne donc un montant de 1280

+(1/5)*1280 soit 1536 fr, ce qui est le chiffre porté dans le tableau

de l'ordonnance. En complément de cette pension, nous avons indiqué

ailleurs sur ce site que François Cabrol percevait un traitement de

10000 fr (+ 5 % sur les bénéfices) comme Directeur des usines.

Bulletin des Lois, 367, ordonnance du 10 mai 1838

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nicolas, François et d’autres, en campagne…

(toute ressemblance avec des évènements actuels est évidemment fortuite...)

(parmi les sources,

Médiathèque Rodez et Arch. Dép. Aveyron)

Campagne civile ou militaire, quelques unes des illustres figures de notre histoire minière ont eu à en mener, et François Cabrol connaîtra les deux. Il y a eu des succès, mais aussi des défaites. Nous allons rappeler ici quelques unes des élections qui mettront en avant diverses personalités rencontrées sur cette Route du Fer. Les chiffres de compte rendu électoral sont par nature assez indigestes ; nous avons volontairement limité leur indication à ceux strictement nécessaires à une bonne compréhension des faits.

1828